11《沙漠里的奇怪现象》学案

图片预览

文档简介

《沙漠里的奇怪现象》学案

【本讲教育信息】

一.

教学内容:

《沙漠里的奇怪现象》

文章首先从“古代亲身到过沙漠”的大量人物中,突出“晋僧法显”和“唐僧玄奘”两个人物,写他们对沙漠“可怕”和“恐惧”的观感。这两个人都是历史上知名人物,万里跋涉走过各处,他们对沙漠的感受,集中表现了古人对沙漠的认识和情感。法显和玄奘,“都把沙漠说得十分可怕”,虽相隔二三百年,“可怕”的感受却完全一致;“人们对它也就产生了恐惧的心理”,可见他们的说法影响之大,同时也可看出人们的愚昧和盲从。在概括两个人物对沙漠的感受的基础上,文章具体叙说了他们各自著作中的有关内容:沙漠中,“有很多恶鬼和火热的风”,“沙被风吹永远流动着”,无比恐怖;“空中看不见一只飞鸟,地上看不到一只走兽。举目远看净是沙”,十分荒凉;“认不出路,只是循着从前死人死马的骨头向前走”,多少沙漠过客遭到悲剧的结局。这些叙说让读者触目惊心,也激起了读者的探求真相的欲望,很好地引出了下文。

“沙漠真像法显和玄奘所说的那样可怕吗?”第2段以设问开头,暗含着对法显、玄奘所说情况的否定态度。“解放以来,我们的地质部、石油部、中国科学院的工作人员已经好几次横穿新疆塔克拉玛干大戈壁,并没有什么鬼怪离奇的东西阻挡了他们的行进,这是什么缘故呢?”紧接着,又以设问启人深思,引人入胜。“地质部、石油部、中国科学院的工作人员”身份的交代,寓含着在科学工作者面前奇怪现象可以正确解释的意思。

第3段,从古代法显、玄奘“深入大戈壁”时的困苦条件,解释他们觉得沙漠“可怕”的原因。“法显出发时”,七个同行或开小差或病死,“最后只留下他一人”,玄奘也是“单枪匹马”走沙漠。“那时既无大队骆驼带了大量清水食品跟上来,更谈不到汽车飞机来支援”,这一句中包含了两个比较,一是当时一人独行与驼队上路的比较,二是旧时装备与现在“汽车飞机来支援”的比较,无论是哪种比较,法显、玄奘都处于弱势,这样“当然”就会有“十分困苦”之感了。这一段从一般事理的角度加以解说,实事求是,令人信服。

第4段,从科学的角度解说沙漠中“光怪陆离”现象的原因。这一段开头以设问提出“沙漠里真有魔鬼吗?”这一问题,指出能否正确作答的关键在于是否掌握了自然规律。接着,文章描写了被称为“魔鬼的海”的沙漠现象:夏日中午,沙漠中的人“渴不可耐”之际,“忽然看见一个很大的湖,里面蓄着碧蓝的清水,看来并不很远”,但“可望而不可即”。对于这一“魔鬼的幻术”,作者并未马上加以解释,而是娓娓叙说法国数学家和水利工程师孟奇的故事,让他在随军出征经过沙漠的途中回答好奇的士兵的发问,运用光线折光和反射的原理,科学地说明了“魔鬼的海”以及“海市蜃楼”的成因,深入浅出,富于趣味。原来,由于贴近地面的气温与上面一两米的温度有高低之差,使光线折光和反射,于是蓝天“倒映在地上”,成为“汪洋万顷的湖面”;如果上面的气温比下面高,远处地面景象便“倒映在天空中”,成为海市蜃楼。这样,在古人那里被视为“魔鬼在作怪”的现象,就成了很正常的可以理解的现象了。

第5段,从科学的角度解说沙漠中的“鸣沙”现象。“在沙漠里不但光线会作怪,声音也会作怪”,这个递进句承上启下,引出了对更为奇怪的“声音作怪”的现象的研究。“玄奘相信这是魔鬼在迷人,直到如今,住在沙漠中的人们还有相信的”,表明“鸣沙”现象从古以来一直被人们视为超自然的现象。文章并未紧接着对这种现象作科学解释,而是叙说了具有“鸣沙”现象的宁夏中卫县鸣沙山的地形和位置,指出“这块沙地向来是人们崇拜的对象”,以“据说”的内容和自己的亲耳所闻,突出“像打雷一样”的“轰隆的巨响”和“好像远处汽车在行走似的”“隆隆之声”,进一步激起了读者的好奇之心。在此基础上,文章才“据一些专家的意见”加以科学解释,指出这是由于细沙“含有大量石英”,“被太阳晒得火热后,经风的吹拂或人马的走动,沙粒移动摩擦”而发声。对照这个解释,回过头来再看前面所写的“据说”和自己的亲耳所闻,不难发现相互应合之处。如点出时间是“端阳节”,意味着是炎热之际;男男女女“纷纷顺着山坡翻滚下来”,“我和五六个同志曾经走到这鸣沙山顶上慢慢滚下来”,意味着引起了沙粒的移动摩擦,这样也就必然会发出声响。叙说情况与释疑解惑内在照应,增强了说服力。文章最后引用古人之言“见怪不怪,其怪自败”,指出“一切怪异现象”都可以“用科学道理来说明”,水到渠成地收束全文,并使读者不仅懂得沙漠中的怪异现象,而且形成了一个具有普遍意义的认识:世界是物质的,不存在超自然的神魔鬼怪,科学道理终将揭开一切奥秘。

本文描述了沙漠里千百年以来被视为魔鬼作怪的可怕现象,从科学的角度作出了正确的解释,表明了一切怪异现象都可以用科学道理来说明的真理。

本文写作上的显著特点是示异释疑,吸引力强。

文章题为“沙漠里的奇怪现象”,起笔即以沙漠“十分可怕”、令人“恐惧”的景象吸引读者,而后,以设问方式步步引导读者探寻其中奥秘:“沙漠真像法显和玄奘所说的那样可怕吗?”“沙漠里真有魔鬼吗?”在带着读者思考的过程中,文章由浅入深,由解说小疑到解说大疑,如开始时只是从古今装备条件对比的角度,指出由于法显、玄奘们“单枪匹马”深入大戈壁,连清水食品都不足,自然“十分困苦”,而后才从科学的角度进行解说,进入文章的主体核心部分。“在沙漠里不但光线会作怪,声音也会作怪”,这个递进句式,也含着被解说现象愈益奇特,解说愈来愈深的意思。值得读者注意的,是解说声音作怪现象时,是“据一些专家的意见”而谈,可见还未形成共识,有待进一步探索,这就进一步激起了读者的兴趣。

本文语言准确生动,可读性强。

本文是一篇科学小品,带有一定的文艺色彩。从表达方式的角度来说,兼有说明、记叙、议论,内容涉及光学、声学原理,法显、玄奘、孟奇及“自己”的经历和故事,解说严谨,事情真实,画面逼真,文笔既有说明文的朴实准确,又有散文的生动形象,不少词语绘声绘色,如“隆隆之声”“轰隆的巨响,像打雷一样”“碧蓝的清水”“蔚蓝的湖”“蔚蓝的天空”等等,琅琅上口,富于美感。文章多姿多彩、富于趣味,值得读者体味。

【模拟试题】

说明文专题训练(二)

(一)阅读下面文章,回答第19—25题。(20分)

①水是地球生命的源泉,辽阔的海洋、奔腾的江河、皑皑的冰雪、飘荡的白云,这液态、固态、汽态三种形态的水构成了地球上的水圈。虽然地球上的水非常丰富,但是,,。,,它们才是能被人类直接利用的水资源。在世界上的很多地方,河流、湖泊及地表浅层中的水已不能满足生活和生产的需要,人们便把目光投向了蓝天上来来往往川流不息的白云。

②云是悬浮在空中的极小的水滴。在夏季,天空中常常飘浮着一朵朵形似菜花、云体高耸如山的积雨云,这种云的水分较多,整个云体的总水量可达上百万吨;还有一种连绵起伏、云层布满天空的雨层云,这种云云体庞大,总水量可达几百万吨到上千万吨。这些云就像空中的水库,人类向往着开发它们,以它们蕴藏的丰富淡水资源为人类造福。

③在自然状态下,水从海洋、江河、湖泊和陆地蒸发,由液态变为汽态进入空气中。水汽随着气流移动,在上升过程中冷却达到饱和或过饱和,依附在大气中悬浮的许许多多小粒子上凝结成云滴。当温度降到0℃以下时,大部分云滴依然保持液态,叫做过冷云滴。在一定温度下,过冷云滴碰到一种被称为冰核的粒子,就会变成小冰晶。当云中的冰晶达到一定数量时,冰晶的个体就会迅速增大、下降,形成雪晶。这样,有的云滴之间互相碰撞逐渐变大,下降;有的云滴与雪晶碰撞,形成更大的粒子下降,在下降的过程中融化,降水就产生了。

④经过努力探索,人类找到了开发“空中水库”的办法,那就是创造促使云层降水的各种条件,进行人工增雨。目前我国人工增雨的方法,主要是在水汽充沛的云中施放催化剂,主要有干冰、液态氮,还有碘化银。实施的方式有飞机人工增雨和高炮、火箭人工增雨等。飞机人工增雨一般在稳定深厚的层状云内进行。层状云覆盖面积大,但自然降水量很小,甚至不降水,主要原因是云内缺少足够的触发降水的冰晶。飞机在高空中将液态氮播撒在层状云里,液态氮迅速汽化产生低温区,当温度低于-40℃时,云中产生大量冰晶,从而增加降水量。高炮、火箭人工增雨,是将含有碘化银的炮弹射入积雨云中,人为增加冰核数量,达到增加雨量的目的。

⑤我国是个水资源匮乏的国家,人均淡水资源只有世界人均占有量的l/4,而且分布很不均匀。全国80.4%的淡水资源分布在长江以南,而长江以北的广大地区,仅占全国的14.7%。因此,专家提出,要加大科学的、规模化人工增雨的研究实施力度,以缓解西北、华北地区的缺水状况。

1.

液态、固态、汽态三种形态的水构成了地球的水圈。其中液态水指的是

,固态水指的是

,汽态水指的是

。(3分)

2.

下面是第①段中空白处的句子,怎样排列它们的顺序才合理?(

) (2分)

①淡水大约只占

3%

②只有极少部分存在于大气、河流、湖泊以及地表浅层中

③海洋水约占地球钢水量的97%

④这大约3%的淡水绝大部分又分布在南极、北极和人迹罕至的高山地区

A.①③②④

B.①④③②

C.③②①④

D.

③①④②

3.

第②段中为什么把云比喻为“空中的水库”?用简要的语言概括回答。(不超过15个字)(2分)

4.

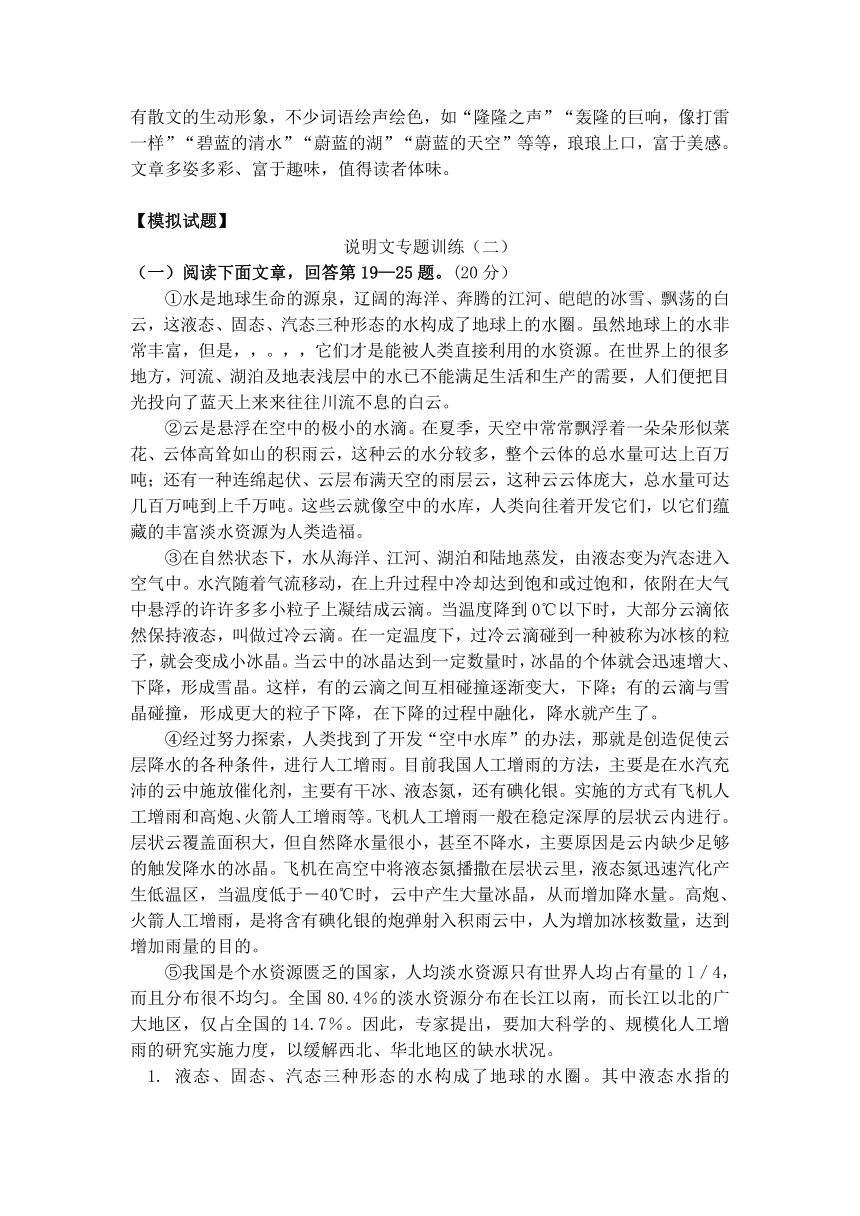

根据第③段内容,为下图的四个空白处填写相应的词。(4分)

5.

联系全文看,对第③段说明内容概括正确的是哪一项(

)(3分)

A.水由液态变成汽态,需要经过一系列复杂的变化过程。

B.汽态水在云中是以各种各样的形态存在的。

C.自然状态下,从云中产生降水需要经过一系列复杂的物理变化过程。

D.水从陆地、江河湖海蒸发变为汽态,在云中又会变成液态或固态。

6.

第⑤段运用了列数字和作比较的说明方法,说明了

和

。(2分)

7.

阅读下面一则消息,回答问题。(4分)

4月5日北京降下了入春以来最大的一场雨。《北京晨报》记者获悉,雨前有关部门不失时机地进行了人工增雨。

据北京市人工影响天气办公室介绍,他们接到4日夜将有小雨的天气预报后,在北京西部上空进行了两架次飞机增雨作业,使用液态氮400升。同时,还采用气球携带碘化银焰弹的方法进行增雨作业,共施放碘化银焰弹56枚。

据了解,昨天北京市大部分地区降雨量已超过12毫米,达到中等雨量。经过此次人工增雨,北京市的旱情已大为缓解。

(1)联系上面说明文第④段的内容来看,北京4月5日雨前进行人工增雨,使用液态氮增加雨量,是因为它能使

;使用碘化银增加雨量,是因为它能够

。

(2)美国作家马克·吐温曾说过:“人人都在谈论天气,但没有一个人能对它有所作为。”读了上面的说明文和短消息后,你是如何看待马克·吐温这句话的?(答案不超过50个字)

(二)阅读《海洋污染》,完成下面的问题。(8分)

海洋污染通常是指人类活动改变了海洋原来的状态,使海洋生态系统遭到破坏。

辽阔的海洋拥有巨量的海水,所以,尽管从远古到近代接纳了从陆地流入难以计数的各种物质,海洋却并没有发生重大变化。然而近几十年来,随着工业的发展,人类向海洋排放的有害物质越来越多。据报道,现在每年向海洋倾倒约600-1000万吨石油,1万吨汞,25万吨铜,390万吨锌,30万吨铅和100万吨有机氯农药。以致海洋局部环境急剧恶化,甚至发生了严重的海洋污染灾害。

海洋污染的现状是:污染源多,污染范围广、程度严重。海洋污染主要包括石油污染、赤潮、毒物污染、塑料垃圾和核污染。目前海洋污染较严重的,就海域来看,有波罗的海、地中海、东京湾、美国纽约湾、墨西哥湾等;就国家来说,有日本、美国和西欧诸国。我国的渤海、黄海和南海的污染状况也相当严重,虽然汞、铜、铅的浓度大体尚在标准允许范围之内,但已有局部地区超过了规定标准。其中最严重的是渤海,有的鱼群死亡,渔场外迁;有的滩涂养殖场荒废;一些珍贵的海生资源正在丧失。

海洋污染是怎样破坏海水环境的呢?海洋污染造成的海水浑浊严重影响海洋植物的光合作用,从而影响水体的生产力,进而危害鱼类;重金属和有毒有机化合物等,在海域中积累并通过海洋生物的富集作用,对以此为食的其他动物乃至人类造成毒害;石油污染在海洋表面形成广大的油膜,阻止空气中的氧气向海水中溶解,而且石油分解时还会消耗水中的溶解氧,造成海水缺氧,危害海洋生物;有机物污染会使海水富营养化,使海藻异常繁殖,赤潮泛滥,破坏生态平衡。

现在,海洋污染已经引起国际社会越来越多的重视。

8.

第2段文字,用_____________________________________同近几十年来,海洋局部环境急剧恶化甚至发生严重污染灾害进行比较,以此说明海洋污染的严峻现实。(2分)

9.

第3段中,列举“石油污染”等例子,是为了说明海洋污染_____________;紧接着从海域和国家两个方面举例,是为了说明海洋污染_________________________。(2分)

10.

第3段中加点的“大体”一词不能去掉,为什么?(2分)

答:__________________________________________________________________________

11.

用一句话概括第4段说明的内容。(2分)

答:__________________________________________________________________________

(三)阅读下面的文字,完成12~13题。

6月5日是世界环境日。今年的主题是“为了地球上的生命——拯救我们的海洋”。海洋占地球面积的71%,远远超过陆地面积。科学家研究认为:地球上的生命起源于海洋,至今海洋中的生物物种仍远远

甲

陆地上的生物物种。

乙

因此,必须以“为了地球上的生命”的高度来拯救我们的海洋。

12.

根据上下文,甲处应填入的词是

A.

多于

B.

少于

C.

高于

D.

低于

13.

将下面的内容填入乙处,正确的顺序应该是

①但近年来海洋正在成为一个藏污纳垢的巨大“垃圾场”,海洋生态环境日趋恶化,生物种类急剧减少。

②海洋里丰富的食物资源,千万年来滋养着人类。

③长期的过度捕捞使全世界2/3的产鱼区繁殖量不足,捕鱼区域只能向深海推进,这更加剧了海洋资源的枯竭。

④海洋里又有丰富的矿产资源、海水化学资源、动力资源等,它对人类的贡献是全方位的。

A.

④①②③

B.

②④③①

C.

①③②④

D.

②④①③

(四)阅读下面文章,完成第14—18题。

①黄河是中华民族的摇篮,没有黄河,就没有我们这些黑头发黄皮肤的中国人。然而,我们是怎样对待这条母亲河的呢?说句实话,我们对不起黄河。据学者们研究,两千多年前,黄河并不姓“黄”,而是叫“河水”或者“大河”,河水也是相当清澈的。随着她儿女的渐渐增多,她周围的森林面积却一天比一天减少,造成了越来越多的水土流失,终于使她由绿变黄了。由于河底的泥沙越来越多,河面逐渐上升,有些地方,比如河南省开封市,河面比房顶还高,成了流在人们头顶上的“悬河”!。大概是母亲生我们的气吧,河水一次又一次地跑出来教训我们,造成了难以想象的损失。

②那么,目前的情况又怎样呢?旧的问题没有解决,新的问题又产生了。黄河不仅是工农业生产和人民生活的重要水源,也成了附近农业污水和生活污水的主要排放渠道。据专家们统计,黄河污水排放量高达21.2亿吨,工业垃圾及生活垃圾近4100万吨,农药和化肥的年使用量分别为3.75万吨和600万吨。以宁夏为例,黄河流经宁夏13个市县,全长397公里。宁夏每年3亿吨工业和生活污水大约有80%排放进黄河。据检验,黄河水中的有害物质的含量近年来显著增加。由于污染严重,河水不进行处理就不符合饮用标准。然而现在,宁夏南部山区许多农民就直接饮用黄河水。即使是那些不直接饮用黄河水的人,也不是不受危害的。因为被污染的黄河水影响到了地下水,一些地区的地下水,污染程度已相当严重。饮用这样的地下水,怎能保证身体健康呢?

③黄河污染问题,关系到千千万万人民的生产生活,关系到中华民族的生存与发展。如果我们不高度重视,不赶快控制污染,情况将更加严重。那样的话,黄河母亲会_________

___________________________。如果我们想保护自己,保护中华民族,就必须先想办法保护母亲,保护黄河。

14.根据第①段,请你概括说出造成黄河成为“悬河”的原因。

答:直接原因是____________________________________________________________

根本原因是____________________________________________________________

15.文中第②段加点词“旧的问题”和“新的问题”分别是指什么问题?请概括写出。

答:旧的问题指:_______________________________________________________

新的问题指:_______________________________________________________

16.(1)请用自己的话概括回答:文中画横线部分主要运用列数字、举例子的说明方法,说明了_________________________________________________________;(2)据此,请你说说造成黄河污染的主要物质有哪些?

答:______________________________________________________________________

17.参照①段中加曲线的句子,在③段中横线上补出一句话,请写在下面,使上下文语意连贯,语气顺畅。

答:那样的话,黄河母亲会_________________________________________________

18.文中加点的“主要”一词能否去掉,为什么?

答:_____________________________________________________________________

(五)阅读下面文章,完成第19—25题。

①常常能听到这样一种说法:“人的脑子用多了,会死掉许多细胞”、“人脑多用了会笨”,这种说法是没有科学道理的。

②事实上,人的肌体的各个部位,几乎都是越用越健康,脑子也是一样。让我们先来看一个数据:经科学家研究证明,人的大脑皮层,大约有140亿个神经细胞,也叫神经元。这么多数量的脑细胞,对一个人的一生来说,足够足够了。有人计算过,如果一个人活到100岁的话,经常运用的脑神经细胞只不过10多亿个,还有80%—90%的脑细胞没动用。所以,根本不会有什么“脑子多用会笨”的事情。

③“生命在于运动”,这是生物界的一个普遍规律。人的机体,用则灵,不用则衰;脑子用得勤的人,肯定聪明。因为这些勤于用脑的人,脑血管经常处于舒展的状态,脑神经细胞会得到很好的保养,从而使大脑更加发达,避免了大脑的早衰。相反,那些懒于用脑思考的人,由于大脑受到的信息刺激比较少,甚至没有,大脑很可能就会早衰。这跟一架机器一样,搁在那里不用就要生锈,经常运转就很润滑。外国就有过这样的研究,科学家观察了一定数量的20—70岁的人,发现长期从事脑力劳动的人,到了60岁时仍能保持敏捷的思维能力,而在那些终日无所事事、得过且过的懒人当中,大脑早衰者的比例大大高于前者。

④除了懂得脑子多用只会聪明、不会笨的道理以外,我们还应该了解“多用脑、可防老”的道理。这对老年人来讲尤为重要。我们常说,大脑是人体的司令部,如果大脑迟钝了,身体各器官的生理功能当然也不会旺盛。所以,保持大脑的活力,就能促进其他机体、器官保持活力;大脑如早衰,也会影响其他机体器官的早衰。老年人的健康状况,往往是生理、心理、环境等因素互相影响的结果,老年人保持着勤于用脑的好习惯,就会有一种很好的心理状态,可以使自己的生活、精神充满活力。

⑤“勤于用脑,延缓衰老”,这个道理是很科学的。老年人如此,何况我们青少年呢?让我们大家养成勤于用脑的良好习惯吧。

19.给下面加点的字注上拼音。

①迟钝(

)②旺盛(

)

20.用自己的话对第②段中画线部分的内容进行概括。

答:_______________________________________________________________________

21.第③段中画线的部分综合运用了_______________________________等说明方法,说明了____________________________________________的道理。

22.第④段说明“多用脑,可防老”的道理,谈了两方面的原因:一是生理方面的,就是多用脑能够____________________________________________;二是心理方面的,就是多用脑可以___________________________________________。

23.“人的机体的各个部位,几乎都是越用越健康”,这句话中的“几乎”能删去吗?为什么?

答:_______________________________________________________________________

24.把全文分为两个部分,请用“‖”划出。

①

②

③

④

⑤

25.根据文章的内容,请给这篇文章拟写一个恰当的标题。

答:_________________________________

[文言文阅读]

阅读下面文字,回答下面的问题(10分)

有献不死之药于荆王①者,谒者②操之以入。中射之士③问曰:“可食乎?”曰:“可。”因夺而食之。王大怒,使人杀中射之士。中射之士使人说王④曰:“臣问谒者,曰‘可食’,臣故食之,是⑤臣无罪而罪在谒者也。且客献不死之药,臣食之而王杀臣,是死药也⑥,是客欺王也。夫杀无罪之臣而明人之欺王也,不如释臣。”王乃不杀。

【注】①荆王:战国楚顷襄王。②谒者:管进谒的人。③中射之士:中射士,诸侯宫里的侍御之臣。④说王:向荆王解说。⑤是:这。⑥是死药也:这(反而)是致人于死的药。

1.

请概括本文的主要内容。(3分)

答:_____________________________________________________________________

2.

请指出本文主要赞扬了什么?(3分)

答:___________________________________________________________________

3.

“‘可食乎?’曰:‘可。’”这里可以理解为两种意思,谒者理解的是什么意思?中射之士利用的是什么意思?(4分)

答:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

【试题答案】

(一)

1.

海洋水、江河水

冰雪

白云(3分,每空1分)

2.D

(2分)

3.(因为)云中蕴藏了大量的淡水资源。(2分)

4.(1)云滴

(2)过冷云滴

(3)冰核

(4)雪晶(4分,每空1分)

5.C(3分)

6.我国水资源匮乏

分布很不均匀(2分,意思对即可)

7.(1)云中产生大量冰晶

人为增加冰核的数量(2分,每空1分)

(2)只要言之成理,语句通顺即可。(2分)

(二)(8分)

8.答案:从远古到近代,海洋没有发生重大变化。

评分:本题2分。答出“从远古到近代”,给1分;答出“海洋没有发生重大变化”,给1分。

9.答案:污染源多

污染范围广、程度严重

评分:本题2分。每答对1空,给1分。

10.答案要点:因为局部地区超标(意思对即可) 评分:本题2分。

11.答案:海洋污染破坏海水环境的方式。或:海洋污染是怎样破坏海水环境的。(意思对即可)评分:本题2分。

(三)

12.

A(2分)

13.

D(3分)

(四)

14.

河底的泥沙越来越多(河面逐渐上升)。森林面积逐年减少(造成水土流失)。

15.

泥沙增多,河底增高(或:成为悬河,河水泛滥)。河水受到污染。

16.

①黄河受污染的程度极其严重。②农业污水和生活污水,工业垃圾和生活垃圾,农业和化肥。

17.

更加生气,并且用更加严厉的方式教训我们。

18.

不能。“主要”表示除黄河之外,附近污水还有别的排放渠道;去掉后就变成了附近污水全部排放进了黄河,与事实不符,表达不准确。

(五)

19.

①dùn。②shèng。

20.

人的脑神经细胞足够一生运用。

21.

作诠释、作比较、打比方。脑子用得勤(的人),肯定聪明。或:脑子多用只会聪明(不会笨)。

22.

促进其它肌体、器官保持活力;使生活、精神充满活力。

23.

不能删去。“几乎”表明并非全部,也有例外,删去后不能表达出这层意思。

24.

①②③║④⑤。

25.

本题鼓励学生各抒己见,只要符合题意,言之成理即可给分。

文言文阅读(略)

【本讲教育信息】

一.

教学内容:

《沙漠里的奇怪现象》

文章首先从“古代亲身到过沙漠”的大量人物中,突出“晋僧法显”和“唐僧玄奘”两个人物,写他们对沙漠“可怕”和“恐惧”的观感。这两个人都是历史上知名人物,万里跋涉走过各处,他们对沙漠的感受,集中表现了古人对沙漠的认识和情感。法显和玄奘,“都把沙漠说得十分可怕”,虽相隔二三百年,“可怕”的感受却完全一致;“人们对它也就产生了恐惧的心理”,可见他们的说法影响之大,同时也可看出人们的愚昧和盲从。在概括两个人物对沙漠的感受的基础上,文章具体叙说了他们各自著作中的有关内容:沙漠中,“有很多恶鬼和火热的风”,“沙被风吹永远流动着”,无比恐怖;“空中看不见一只飞鸟,地上看不到一只走兽。举目远看净是沙”,十分荒凉;“认不出路,只是循着从前死人死马的骨头向前走”,多少沙漠过客遭到悲剧的结局。这些叙说让读者触目惊心,也激起了读者的探求真相的欲望,很好地引出了下文。

“沙漠真像法显和玄奘所说的那样可怕吗?”第2段以设问开头,暗含着对法显、玄奘所说情况的否定态度。“解放以来,我们的地质部、石油部、中国科学院的工作人员已经好几次横穿新疆塔克拉玛干大戈壁,并没有什么鬼怪离奇的东西阻挡了他们的行进,这是什么缘故呢?”紧接着,又以设问启人深思,引人入胜。“地质部、石油部、中国科学院的工作人员”身份的交代,寓含着在科学工作者面前奇怪现象可以正确解释的意思。

第3段,从古代法显、玄奘“深入大戈壁”时的困苦条件,解释他们觉得沙漠“可怕”的原因。“法显出发时”,七个同行或开小差或病死,“最后只留下他一人”,玄奘也是“单枪匹马”走沙漠。“那时既无大队骆驼带了大量清水食品跟上来,更谈不到汽车飞机来支援”,这一句中包含了两个比较,一是当时一人独行与驼队上路的比较,二是旧时装备与现在“汽车飞机来支援”的比较,无论是哪种比较,法显、玄奘都处于弱势,这样“当然”就会有“十分困苦”之感了。这一段从一般事理的角度加以解说,实事求是,令人信服。

第4段,从科学的角度解说沙漠中“光怪陆离”现象的原因。这一段开头以设问提出“沙漠里真有魔鬼吗?”这一问题,指出能否正确作答的关键在于是否掌握了自然规律。接着,文章描写了被称为“魔鬼的海”的沙漠现象:夏日中午,沙漠中的人“渴不可耐”之际,“忽然看见一个很大的湖,里面蓄着碧蓝的清水,看来并不很远”,但“可望而不可即”。对于这一“魔鬼的幻术”,作者并未马上加以解释,而是娓娓叙说法国数学家和水利工程师孟奇的故事,让他在随军出征经过沙漠的途中回答好奇的士兵的发问,运用光线折光和反射的原理,科学地说明了“魔鬼的海”以及“海市蜃楼”的成因,深入浅出,富于趣味。原来,由于贴近地面的气温与上面一两米的温度有高低之差,使光线折光和反射,于是蓝天“倒映在地上”,成为“汪洋万顷的湖面”;如果上面的气温比下面高,远处地面景象便“倒映在天空中”,成为海市蜃楼。这样,在古人那里被视为“魔鬼在作怪”的现象,就成了很正常的可以理解的现象了。

第5段,从科学的角度解说沙漠中的“鸣沙”现象。“在沙漠里不但光线会作怪,声音也会作怪”,这个递进句承上启下,引出了对更为奇怪的“声音作怪”的现象的研究。“玄奘相信这是魔鬼在迷人,直到如今,住在沙漠中的人们还有相信的”,表明“鸣沙”现象从古以来一直被人们视为超自然的现象。文章并未紧接着对这种现象作科学解释,而是叙说了具有“鸣沙”现象的宁夏中卫县鸣沙山的地形和位置,指出“这块沙地向来是人们崇拜的对象”,以“据说”的内容和自己的亲耳所闻,突出“像打雷一样”的“轰隆的巨响”和“好像远处汽车在行走似的”“隆隆之声”,进一步激起了读者的好奇之心。在此基础上,文章才“据一些专家的意见”加以科学解释,指出这是由于细沙“含有大量石英”,“被太阳晒得火热后,经风的吹拂或人马的走动,沙粒移动摩擦”而发声。对照这个解释,回过头来再看前面所写的“据说”和自己的亲耳所闻,不难发现相互应合之处。如点出时间是“端阳节”,意味着是炎热之际;男男女女“纷纷顺着山坡翻滚下来”,“我和五六个同志曾经走到这鸣沙山顶上慢慢滚下来”,意味着引起了沙粒的移动摩擦,这样也就必然会发出声响。叙说情况与释疑解惑内在照应,增强了说服力。文章最后引用古人之言“见怪不怪,其怪自败”,指出“一切怪异现象”都可以“用科学道理来说明”,水到渠成地收束全文,并使读者不仅懂得沙漠中的怪异现象,而且形成了一个具有普遍意义的认识:世界是物质的,不存在超自然的神魔鬼怪,科学道理终将揭开一切奥秘。

本文描述了沙漠里千百年以来被视为魔鬼作怪的可怕现象,从科学的角度作出了正确的解释,表明了一切怪异现象都可以用科学道理来说明的真理。

本文写作上的显著特点是示异释疑,吸引力强。

文章题为“沙漠里的奇怪现象”,起笔即以沙漠“十分可怕”、令人“恐惧”的景象吸引读者,而后,以设问方式步步引导读者探寻其中奥秘:“沙漠真像法显和玄奘所说的那样可怕吗?”“沙漠里真有魔鬼吗?”在带着读者思考的过程中,文章由浅入深,由解说小疑到解说大疑,如开始时只是从古今装备条件对比的角度,指出由于法显、玄奘们“单枪匹马”深入大戈壁,连清水食品都不足,自然“十分困苦”,而后才从科学的角度进行解说,进入文章的主体核心部分。“在沙漠里不但光线会作怪,声音也会作怪”,这个递进句式,也含着被解说现象愈益奇特,解说愈来愈深的意思。值得读者注意的,是解说声音作怪现象时,是“据一些专家的意见”而谈,可见还未形成共识,有待进一步探索,这就进一步激起了读者的兴趣。

本文语言准确生动,可读性强。

本文是一篇科学小品,带有一定的文艺色彩。从表达方式的角度来说,兼有说明、记叙、议论,内容涉及光学、声学原理,法显、玄奘、孟奇及“自己”的经历和故事,解说严谨,事情真实,画面逼真,文笔既有说明文的朴实准确,又有散文的生动形象,不少词语绘声绘色,如“隆隆之声”“轰隆的巨响,像打雷一样”“碧蓝的清水”“蔚蓝的湖”“蔚蓝的天空”等等,琅琅上口,富于美感。文章多姿多彩、富于趣味,值得读者体味。

【模拟试题】

说明文专题训练(二)

(一)阅读下面文章,回答第19—25题。(20分)

①水是地球生命的源泉,辽阔的海洋、奔腾的江河、皑皑的冰雪、飘荡的白云,这液态、固态、汽态三种形态的水构成了地球上的水圈。虽然地球上的水非常丰富,但是,,。,,它们才是能被人类直接利用的水资源。在世界上的很多地方,河流、湖泊及地表浅层中的水已不能满足生活和生产的需要,人们便把目光投向了蓝天上来来往往川流不息的白云。

②云是悬浮在空中的极小的水滴。在夏季,天空中常常飘浮着一朵朵形似菜花、云体高耸如山的积雨云,这种云的水分较多,整个云体的总水量可达上百万吨;还有一种连绵起伏、云层布满天空的雨层云,这种云云体庞大,总水量可达几百万吨到上千万吨。这些云就像空中的水库,人类向往着开发它们,以它们蕴藏的丰富淡水资源为人类造福。

③在自然状态下,水从海洋、江河、湖泊和陆地蒸发,由液态变为汽态进入空气中。水汽随着气流移动,在上升过程中冷却达到饱和或过饱和,依附在大气中悬浮的许许多多小粒子上凝结成云滴。当温度降到0℃以下时,大部分云滴依然保持液态,叫做过冷云滴。在一定温度下,过冷云滴碰到一种被称为冰核的粒子,就会变成小冰晶。当云中的冰晶达到一定数量时,冰晶的个体就会迅速增大、下降,形成雪晶。这样,有的云滴之间互相碰撞逐渐变大,下降;有的云滴与雪晶碰撞,形成更大的粒子下降,在下降的过程中融化,降水就产生了。

④经过努力探索,人类找到了开发“空中水库”的办法,那就是创造促使云层降水的各种条件,进行人工增雨。目前我国人工增雨的方法,主要是在水汽充沛的云中施放催化剂,主要有干冰、液态氮,还有碘化银。实施的方式有飞机人工增雨和高炮、火箭人工增雨等。飞机人工增雨一般在稳定深厚的层状云内进行。层状云覆盖面积大,但自然降水量很小,甚至不降水,主要原因是云内缺少足够的触发降水的冰晶。飞机在高空中将液态氮播撒在层状云里,液态氮迅速汽化产生低温区,当温度低于-40℃时,云中产生大量冰晶,从而增加降水量。高炮、火箭人工增雨,是将含有碘化银的炮弹射入积雨云中,人为增加冰核数量,达到增加雨量的目的。

⑤我国是个水资源匮乏的国家,人均淡水资源只有世界人均占有量的l/4,而且分布很不均匀。全国80.4%的淡水资源分布在长江以南,而长江以北的广大地区,仅占全国的14.7%。因此,专家提出,要加大科学的、规模化人工增雨的研究实施力度,以缓解西北、华北地区的缺水状况。

1.

液态、固态、汽态三种形态的水构成了地球的水圈。其中液态水指的是

,固态水指的是

,汽态水指的是

。(3分)

2.

下面是第①段中空白处的句子,怎样排列它们的顺序才合理?(

) (2分)

①淡水大约只占

3%

②只有极少部分存在于大气、河流、湖泊以及地表浅层中

③海洋水约占地球钢水量的97%

④这大约3%的淡水绝大部分又分布在南极、北极和人迹罕至的高山地区

A.①③②④

B.①④③②

C.③②①④

D.

③①④②

3.

第②段中为什么把云比喻为“空中的水库”?用简要的语言概括回答。(不超过15个字)(2分)

4.

根据第③段内容,为下图的四个空白处填写相应的词。(4分)

5.

联系全文看,对第③段说明内容概括正确的是哪一项(

)(3分)

A.水由液态变成汽态,需要经过一系列复杂的变化过程。

B.汽态水在云中是以各种各样的形态存在的。

C.自然状态下,从云中产生降水需要经过一系列复杂的物理变化过程。

D.水从陆地、江河湖海蒸发变为汽态,在云中又会变成液态或固态。

6.

第⑤段运用了列数字和作比较的说明方法,说明了

和

。(2分)

7.

阅读下面一则消息,回答问题。(4分)

4月5日北京降下了入春以来最大的一场雨。《北京晨报》记者获悉,雨前有关部门不失时机地进行了人工增雨。

据北京市人工影响天气办公室介绍,他们接到4日夜将有小雨的天气预报后,在北京西部上空进行了两架次飞机增雨作业,使用液态氮400升。同时,还采用气球携带碘化银焰弹的方法进行增雨作业,共施放碘化银焰弹56枚。

据了解,昨天北京市大部分地区降雨量已超过12毫米,达到中等雨量。经过此次人工增雨,北京市的旱情已大为缓解。

(1)联系上面说明文第④段的内容来看,北京4月5日雨前进行人工增雨,使用液态氮增加雨量,是因为它能使

;使用碘化银增加雨量,是因为它能够

。

(2)美国作家马克·吐温曾说过:“人人都在谈论天气,但没有一个人能对它有所作为。”读了上面的说明文和短消息后,你是如何看待马克·吐温这句话的?(答案不超过50个字)

(二)阅读《海洋污染》,完成下面的问题。(8分)

海洋污染通常是指人类活动改变了海洋原来的状态,使海洋生态系统遭到破坏。

辽阔的海洋拥有巨量的海水,所以,尽管从远古到近代接纳了从陆地流入难以计数的各种物质,海洋却并没有发生重大变化。然而近几十年来,随着工业的发展,人类向海洋排放的有害物质越来越多。据报道,现在每年向海洋倾倒约600-1000万吨石油,1万吨汞,25万吨铜,390万吨锌,30万吨铅和100万吨有机氯农药。以致海洋局部环境急剧恶化,甚至发生了严重的海洋污染灾害。

海洋污染的现状是:污染源多,污染范围广、程度严重。海洋污染主要包括石油污染、赤潮、毒物污染、塑料垃圾和核污染。目前海洋污染较严重的,就海域来看,有波罗的海、地中海、东京湾、美国纽约湾、墨西哥湾等;就国家来说,有日本、美国和西欧诸国。我国的渤海、黄海和南海的污染状况也相当严重,虽然汞、铜、铅的浓度大体尚在标准允许范围之内,但已有局部地区超过了规定标准。其中最严重的是渤海,有的鱼群死亡,渔场外迁;有的滩涂养殖场荒废;一些珍贵的海生资源正在丧失。

海洋污染是怎样破坏海水环境的呢?海洋污染造成的海水浑浊严重影响海洋植物的光合作用,从而影响水体的生产力,进而危害鱼类;重金属和有毒有机化合物等,在海域中积累并通过海洋生物的富集作用,对以此为食的其他动物乃至人类造成毒害;石油污染在海洋表面形成广大的油膜,阻止空气中的氧气向海水中溶解,而且石油分解时还会消耗水中的溶解氧,造成海水缺氧,危害海洋生物;有机物污染会使海水富营养化,使海藻异常繁殖,赤潮泛滥,破坏生态平衡。

现在,海洋污染已经引起国际社会越来越多的重视。

8.

第2段文字,用_____________________________________同近几十年来,海洋局部环境急剧恶化甚至发生严重污染灾害进行比较,以此说明海洋污染的严峻现实。(2分)

9.

第3段中,列举“石油污染”等例子,是为了说明海洋污染_____________;紧接着从海域和国家两个方面举例,是为了说明海洋污染_________________________。(2分)

10.

第3段中加点的“大体”一词不能去掉,为什么?(2分)

答:__________________________________________________________________________

11.

用一句话概括第4段说明的内容。(2分)

答:__________________________________________________________________________

(三)阅读下面的文字,完成12~13题。

6月5日是世界环境日。今年的主题是“为了地球上的生命——拯救我们的海洋”。海洋占地球面积的71%,远远超过陆地面积。科学家研究认为:地球上的生命起源于海洋,至今海洋中的生物物种仍远远

甲

陆地上的生物物种。

乙

因此,必须以“为了地球上的生命”的高度来拯救我们的海洋。

12.

根据上下文,甲处应填入的词是

A.

多于

B.

少于

C.

高于

D.

低于

13.

将下面的内容填入乙处,正确的顺序应该是

①但近年来海洋正在成为一个藏污纳垢的巨大“垃圾场”,海洋生态环境日趋恶化,生物种类急剧减少。

②海洋里丰富的食物资源,千万年来滋养着人类。

③长期的过度捕捞使全世界2/3的产鱼区繁殖量不足,捕鱼区域只能向深海推进,这更加剧了海洋资源的枯竭。

④海洋里又有丰富的矿产资源、海水化学资源、动力资源等,它对人类的贡献是全方位的。

A.

④①②③

B.

②④③①

C.

①③②④

D.

②④①③

(四)阅读下面文章,完成第14—18题。

①黄河是中华民族的摇篮,没有黄河,就没有我们这些黑头发黄皮肤的中国人。然而,我们是怎样对待这条母亲河的呢?说句实话,我们对不起黄河。据学者们研究,两千多年前,黄河并不姓“黄”,而是叫“河水”或者“大河”,河水也是相当清澈的。随着她儿女的渐渐增多,她周围的森林面积却一天比一天减少,造成了越来越多的水土流失,终于使她由绿变黄了。由于河底的泥沙越来越多,河面逐渐上升,有些地方,比如河南省开封市,河面比房顶还高,成了流在人们头顶上的“悬河”!。大概是母亲生我们的气吧,河水一次又一次地跑出来教训我们,造成了难以想象的损失。

②那么,目前的情况又怎样呢?旧的问题没有解决,新的问题又产生了。黄河不仅是工农业生产和人民生活的重要水源,也成了附近农业污水和生活污水的主要排放渠道。据专家们统计,黄河污水排放量高达21.2亿吨,工业垃圾及生活垃圾近4100万吨,农药和化肥的年使用量分别为3.75万吨和600万吨。以宁夏为例,黄河流经宁夏13个市县,全长397公里。宁夏每年3亿吨工业和生活污水大约有80%排放进黄河。据检验,黄河水中的有害物质的含量近年来显著增加。由于污染严重,河水不进行处理就不符合饮用标准。然而现在,宁夏南部山区许多农民就直接饮用黄河水。即使是那些不直接饮用黄河水的人,也不是不受危害的。因为被污染的黄河水影响到了地下水,一些地区的地下水,污染程度已相当严重。饮用这样的地下水,怎能保证身体健康呢?

③黄河污染问题,关系到千千万万人民的生产生活,关系到中华民族的生存与发展。如果我们不高度重视,不赶快控制污染,情况将更加严重。那样的话,黄河母亲会_________

___________________________。如果我们想保护自己,保护中华民族,就必须先想办法保护母亲,保护黄河。

14.根据第①段,请你概括说出造成黄河成为“悬河”的原因。

答:直接原因是____________________________________________________________

根本原因是____________________________________________________________

15.文中第②段加点词“旧的问题”和“新的问题”分别是指什么问题?请概括写出。

答:旧的问题指:_______________________________________________________

新的问题指:_______________________________________________________

16.(1)请用自己的话概括回答:文中画横线部分主要运用列数字、举例子的说明方法,说明了_________________________________________________________;(2)据此,请你说说造成黄河污染的主要物质有哪些?

答:______________________________________________________________________

17.参照①段中加曲线的句子,在③段中横线上补出一句话,请写在下面,使上下文语意连贯,语气顺畅。

答:那样的话,黄河母亲会_________________________________________________

18.文中加点的“主要”一词能否去掉,为什么?

答:_____________________________________________________________________

(五)阅读下面文章,完成第19—25题。

①常常能听到这样一种说法:“人的脑子用多了,会死掉许多细胞”、“人脑多用了会笨”,这种说法是没有科学道理的。

②事实上,人的肌体的各个部位,几乎都是越用越健康,脑子也是一样。让我们先来看一个数据:经科学家研究证明,人的大脑皮层,大约有140亿个神经细胞,也叫神经元。这么多数量的脑细胞,对一个人的一生来说,足够足够了。有人计算过,如果一个人活到100岁的话,经常运用的脑神经细胞只不过10多亿个,还有80%—90%的脑细胞没动用。所以,根本不会有什么“脑子多用会笨”的事情。

③“生命在于运动”,这是生物界的一个普遍规律。人的机体,用则灵,不用则衰;脑子用得勤的人,肯定聪明。因为这些勤于用脑的人,脑血管经常处于舒展的状态,脑神经细胞会得到很好的保养,从而使大脑更加发达,避免了大脑的早衰。相反,那些懒于用脑思考的人,由于大脑受到的信息刺激比较少,甚至没有,大脑很可能就会早衰。这跟一架机器一样,搁在那里不用就要生锈,经常运转就很润滑。外国就有过这样的研究,科学家观察了一定数量的20—70岁的人,发现长期从事脑力劳动的人,到了60岁时仍能保持敏捷的思维能力,而在那些终日无所事事、得过且过的懒人当中,大脑早衰者的比例大大高于前者。

④除了懂得脑子多用只会聪明、不会笨的道理以外,我们还应该了解“多用脑、可防老”的道理。这对老年人来讲尤为重要。我们常说,大脑是人体的司令部,如果大脑迟钝了,身体各器官的生理功能当然也不会旺盛。所以,保持大脑的活力,就能促进其他机体、器官保持活力;大脑如早衰,也会影响其他机体器官的早衰。老年人的健康状况,往往是生理、心理、环境等因素互相影响的结果,老年人保持着勤于用脑的好习惯,就会有一种很好的心理状态,可以使自己的生活、精神充满活力。

⑤“勤于用脑,延缓衰老”,这个道理是很科学的。老年人如此,何况我们青少年呢?让我们大家养成勤于用脑的良好习惯吧。

19.给下面加点的字注上拼音。

①迟钝(

)②旺盛(

)

20.用自己的话对第②段中画线部分的内容进行概括。

答:_______________________________________________________________________

21.第③段中画线的部分综合运用了_______________________________等说明方法,说明了____________________________________________的道理。

22.第④段说明“多用脑,可防老”的道理,谈了两方面的原因:一是生理方面的,就是多用脑能够____________________________________________;二是心理方面的,就是多用脑可以___________________________________________。

23.“人的机体的各个部位,几乎都是越用越健康”,这句话中的“几乎”能删去吗?为什么?

答:_______________________________________________________________________

24.把全文分为两个部分,请用“‖”划出。

①

②

③

④

⑤

25.根据文章的内容,请给这篇文章拟写一个恰当的标题。

答:_________________________________

[文言文阅读]

阅读下面文字,回答下面的问题(10分)

有献不死之药于荆王①者,谒者②操之以入。中射之士③问曰:“可食乎?”曰:“可。”因夺而食之。王大怒,使人杀中射之士。中射之士使人说王④曰:“臣问谒者,曰‘可食’,臣故食之,是⑤臣无罪而罪在谒者也。且客献不死之药,臣食之而王杀臣,是死药也⑥,是客欺王也。夫杀无罪之臣而明人之欺王也,不如释臣。”王乃不杀。

【注】①荆王:战国楚顷襄王。②谒者:管进谒的人。③中射之士:中射士,诸侯宫里的侍御之臣。④说王:向荆王解说。⑤是:这。⑥是死药也:这(反而)是致人于死的药。

1.

请概括本文的主要内容。(3分)

答:_____________________________________________________________________

2.

请指出本文主要赞扬了什么?(3分)

答:___________________________________________________________________

3.

“‘可食乎?’曰:‘可。’”这里可以理解为两种意思,谒者理解的是什么意思?中射之士利用的是什么意思?(4分)

答:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

【试题答案】

(一)

1.

海洋水、江河水

冰雪

白云(3分,每空1分)

2.D

(2分)

3.(因为)云中蕴藏了大量的淡水资源。(2分)

4.(1)云滴

(2)过冷云滴

(3)冰核

(4)雪晶(4分,每空1分)

5.C(3分)

6.我国水资源匮乏

分布很不均匀(2分,意思对即可)

7.(1)云中产生大量冰晶

人为增加冰核的数量(2分,每空1分)

(2)只要言之成理,语句通顺即可。(2分)

(二)(8分)

8.答案:从远古到近代,海洋没有发生重大变化。

评分:本题2分。答出“从远古到近代”,给1分;答出“海洋没有发生重大变化”,给1分。

9.答案:污染源多

污染范围广、程度严重

评分:本题2分。每答对1空,给1分。

10.答案要点:因为局部地区超标(意思对即可) 评分:本题2分。

11.答案:海洋污染破坏海水环境的方式。或:海洋污染是怎样破坏海水环境的。(意思对即可)评分:本题2分。

(三)

12.

A(2分)

13.

D(3分)

(四)

14.

河底的泥沙越来越多(河面逐渐上升)。森林面积逐年减少(造成水土流失)。

15.

泥沙增多,河底增高(或:成为悬河,河水泛滥)。河水受到污染。

16.

①黄河受污染的程度极其严重。②农业污水和生活污水,工业垃圾和生活垃圾,农业和化肥。

17.

更加生气,并且用更加严厉的方式教训我们。

18.

不能。“主要”表示除黄河之外,附近污水还有别的排放渠道;去掉后就变成了附近污水全部排放进了黄河,与事实不符,表达不准确。

(五)

19.

①dùn。②shèng。

20.

人的脑神经细胞足够一生运用。

21.

作诠释、作比较、打比方。脑子用得勤(的人),肯定聪明。或:脑子多用只会聪明(不会笨)。

22.

促进其它肌体、器官保持活力;使生活、精神充满活力。

23.

不能删去。“几乎”表明并非全部,也有例外,删去后不能表达出这层意思。

24.

①②③║④⑤。

25.

本题鼓励学生各抒己见,只要符合题意,言之成理即可给分。

文言文阅读(略)

同课章节目录

- 第一单元

- 一 海燕

- 二 白杨礼赞

- 三 石榴

- 四 马说

- 五 紫藤萝瀑布

- 诵读欣赏

- 第二单元

- 六 纪念白求恩

- 七 敬业与乐业

- 八 多一些宽容

- 九 人的高贵在于灵魂

- 十 陋室铭

- 诵读欣赏

- 第三单元

- 十一 沙漠里的奇怪现象

- 十二 我们的知识是有限的

- 十三 短文两篇

- 十四 叫三声夸克

- 十五 花儿为什么这样红

- 诵读欣赏

- 第四单元

- 十六 孔乙己

- 十七 范进中举

- 十八 口技

- 十九 变色龙

- 二十 窗

- 诵读欣赏

- 第五单元

- 二十一 错过

- 二十二 散步

- 二十三 送东阳马生序

- 二十四 我骄傲,我是一棵树

- 二十五 有的人

- 诵读欣赏

- 第六单元

- 二十六 悼念玛丽·居里

- 二十七 在莫泊桑葬礼上的演讲

- 二十八 在联邦德国海姆佗市市长接见仪式上的答词

- 二十九 在萧红墓前的五分钟讲演

- 三十 北京申奥陈述发言两篇

- 诵读欣赏