语文版九年级下册第四单元单元总结与提升(含答案)

文档属性

| 名称 | 语文版九年级下册第四单元单元总结与提升(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 159.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-02-19 15:55:17 | ||

图片预览

文档简介

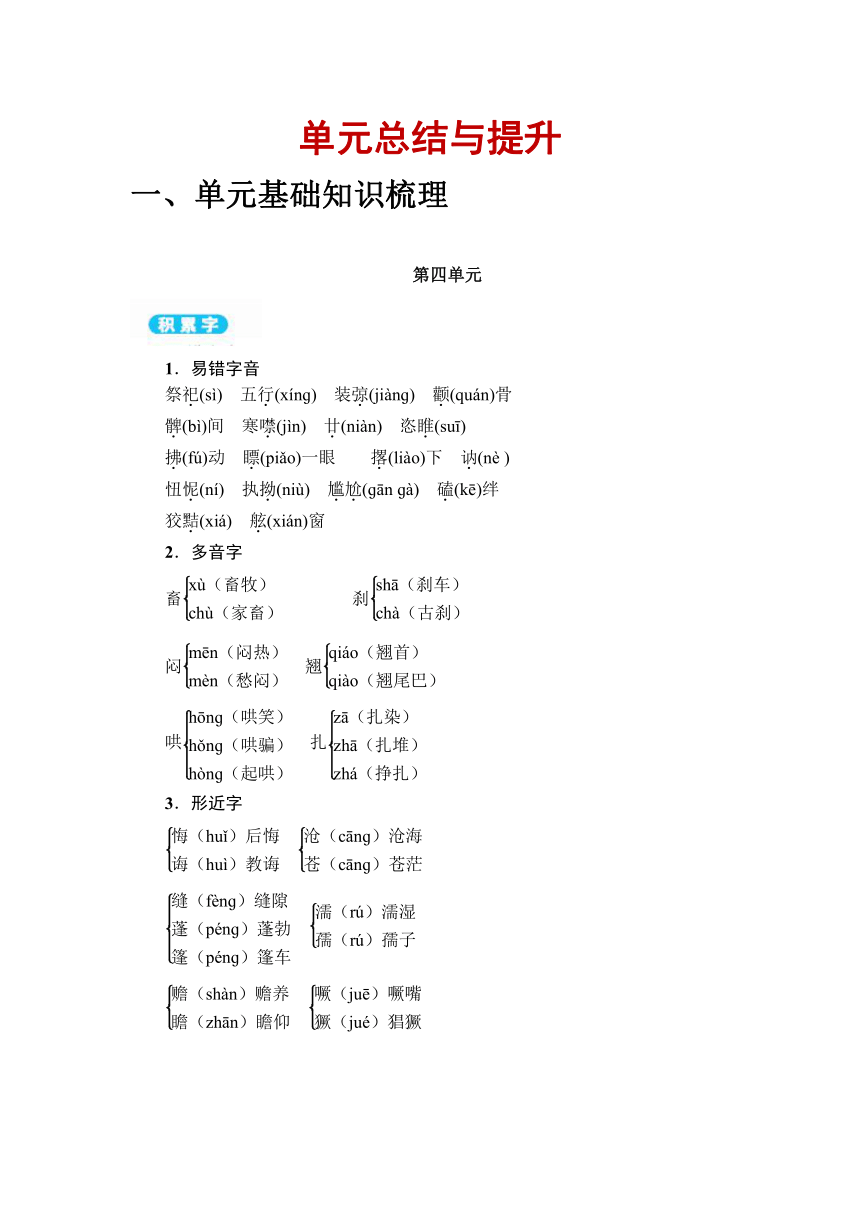

单元总结与提升

一、单元基础知识梳理

第四单元

1.易错字音

祭祀(sì) 五行(xínɡ) 装弶(jiànɡ) 颧(quán)骨

髀(bì)间

寒噤(jìn)

廿(niàn)

恣睢(suī)

拂(fú)动

瞟(piǎo)一眼

撂(liào)下

讷(nè

)

忸怩(ní)

执拗(niù)

尴尬(ɡān

ɡà)

磕(kē)绊

狡黠(xiá)

舷(xián)窗

2.多音字

畜 刹

闷

翘

哄

扎

3.形近字

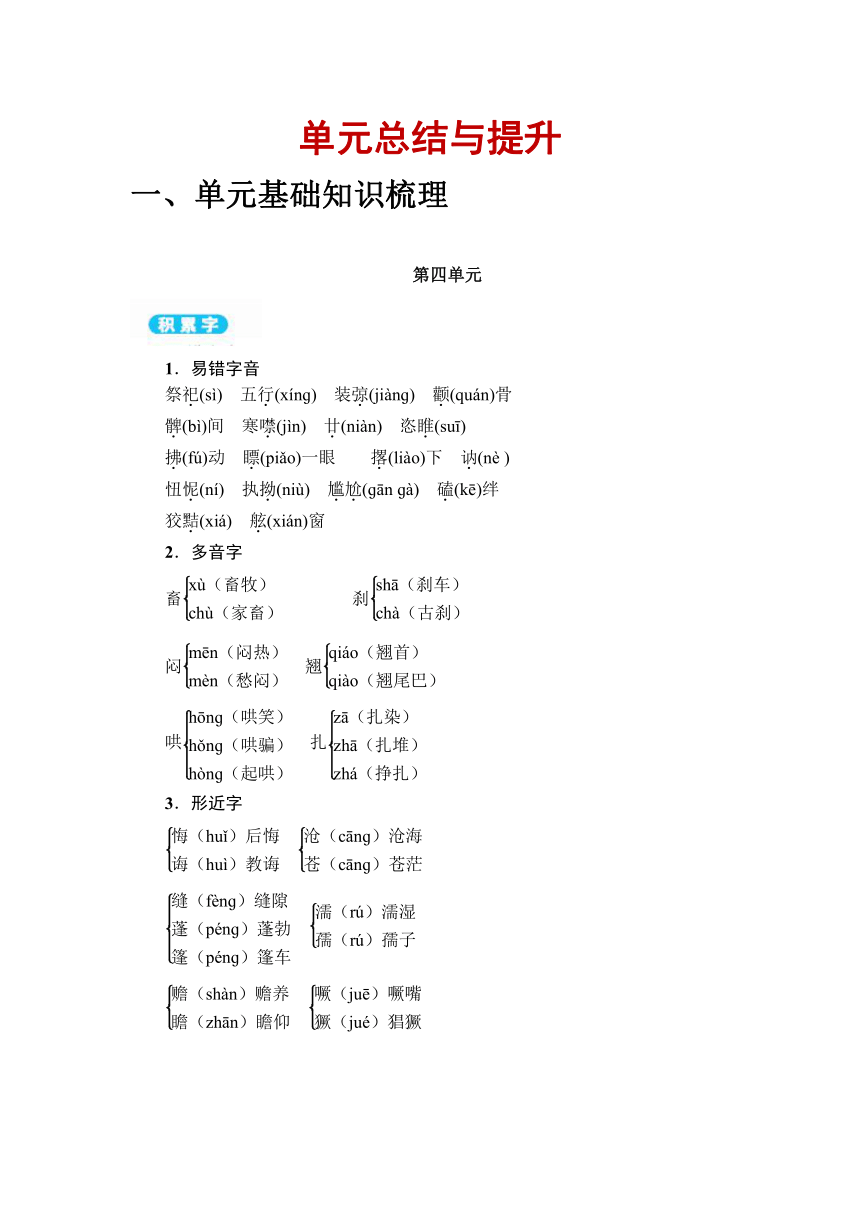

面红耳赤 声嘶力竭 煞有介事 大名鼎鼎

郑重其事 挖空心思

1.对比。

《故乡》中,作者成功地运用了对比手法,通过少年闰土和中年闰土的对比,反映了农民命运的日益悲惨;通过“我”和闰土前后关系的对比,反映了等级观念的鸿沟难以逾越;通过闰土和杨二嫂两个典型形象的对比,表现了作者对闰土的尊重与同情。

2.衬托。

《百合花》中,以新媳妇来衬托小通讯员,小说前面着重写小通讯员,后面通过对新媳妇的集中描写衬托了小通讯员的高大形象。

愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光。就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。

——鲁迅

鲁迅作品中的名言:

其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。——《故乡》

不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。——《记念刘和珍君》

我自爱我的野草,但我憎恶这以野草作装饰的地面。——《野草》

鲁迅,原名周树人,伟大的文学家、思想家、革命家。代表作有散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,杂文集《坟》《华盖集》《而已集》《三闲集》等。

茹志鹃,当代著名女作家。她的创作以短篇小说见长。主要作品有《静静的产院》《高高的白杨树》等。

二、单元检测卷

第四单元达标检测卷

(120分,90分钟)

题 号,一,二,三,总 分

得 分,一、基础积累与运用(34分)

1.下列加点字的注音无误的一项是( )(3分)

A.惘然(wǎng)恣睢(jū) 阴晦(huì)

执拗(niù)

B.讪讪(shàn)

濡湿(rú)

祭祀(shì)

山坳(ào)

C.挑衅(xìn)

歧视(qí)

瑟缩(sè)

油渍(zì)

D.嗤笑(chī)

伪装(wěi)

吮吸(yǔn)

讴歌(ōu)

2.下列词语中字形无误的一项是( )(3分)

A.嘀咕 箫索 鄙夷 大名鼎鼎

B.恣睢

隔膜

拂动

煞有介事

C.讪讪

打拱

狡黠

声嘶力揭

D.挑畔

张皇

惘然

珠光宝气

3.下列各项中加点成语的用法有误的一项是( )(3分)

A.妈妈总是煞有介事地对我说:“如果不好好学习,将来你就会一事无成……”

B.大名鼎鼎不一定是好事,默默无闻才是最伟大的情怀。

C.这是一个大型水果批发市场,每天门庭若市,来来往往的人们忙着采购各种新鲜水果。

D.自私的人总是挖空心思地盘算着如何获取自己的利益。

4.下列句子中,没有语病的一项是( )(3分)

A.春节、元宵节、端午节、中秋节,每一个节日都蕴含着丰富的传统文化内涵。

B.由于建成了公共自行车运行系统,为济宁市民“绿色出行”提供了便利条件。

C.国务院要求加快推进宽带网络基础设施建设,进一步提速降费,加强服务水平。

D.如果将烟草税提高50%,可使烟民减少4900万,避免约1100万人不因吸烟死亡。

5.下列对修辞手法及其作用分析不正确的一项是( )(3分)

A.这棵大树依然挺立着,烈日烤灼着它,干渴折磨着它,然而它没有倒下,它坚韧而顽强地活着。(运用排比的修辞手法,突出了这棵大树所经受的种种磨难,表现了它的坚韧和顽强。)

B.接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。(运用对偶的修辞手法,描绘了一幅天高日丽、红碧交辉的彩色图画,令人心旷神怡。)

C.一个老城,有山有水,全在天底下晒着阳光,暖和安适地睡着,只等春风来把它们唤醒。(运用拟人的修辞手法,将“老城”人格化,使之带有生命的感觉与意味,体现了老城暖和安适的特点。)

D.我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。(运用比喻的修辞手法,“可悲的厚障壁”形象地表达出“我”与闰土之间因观念、地位、生活环境的差异所带来的精神上的隔膜。)

6.下列句子组成语段顺序排列正确的一项是( )(3分)

①在孩子想象的世界里,没有什么不可能的,没有什么不能实现的,但如此神奇和美丽的想象力,却如花蕊中的一颗露珠一样脆弱,轻轻的一点外力,便可能摧残掉它。

②最重要的原因在于,我们根本不知道孩子天然的想象力有多重要,他们天然的想象力又是如何表现的。

③我们很多成年人,似乎不明白这个道理,在生活中,常无心扮演着这个非常可怕的角色。

④每一个孩子都是一朵花,但最美的大概就是孩子那种天然的想象力了,清澈、晶莹,有着无限的创造力和无限的可能性。

⑤因此,我们常以各种名义轻而易举就把孩子那珍贵的想象力毁灭掉了。

A.①④⑤②③ B.①③④②⑤

C.④①③②⑤

D.④⑤②③①

7.下面几个话语情境分别存在表述不当之处,请指出并加以修改,使之准确、得体。(6分)

情境一:小说《天龙八部》第四十一回写道:萧峰对段正淳说:“大理段王爷,令爱千金在此,你好好管教吧!”说着携起阿紫的手,走到段正淳身前,轻轻将她推过去。

情境二:腾讯体育消息:参加中国围棋世界冠军争霸赛的选手古力赛前表示:“明天的对手是江维杰,他在上届比赛中曾把我打下了冠军的宝座,希望他明天能承让。”

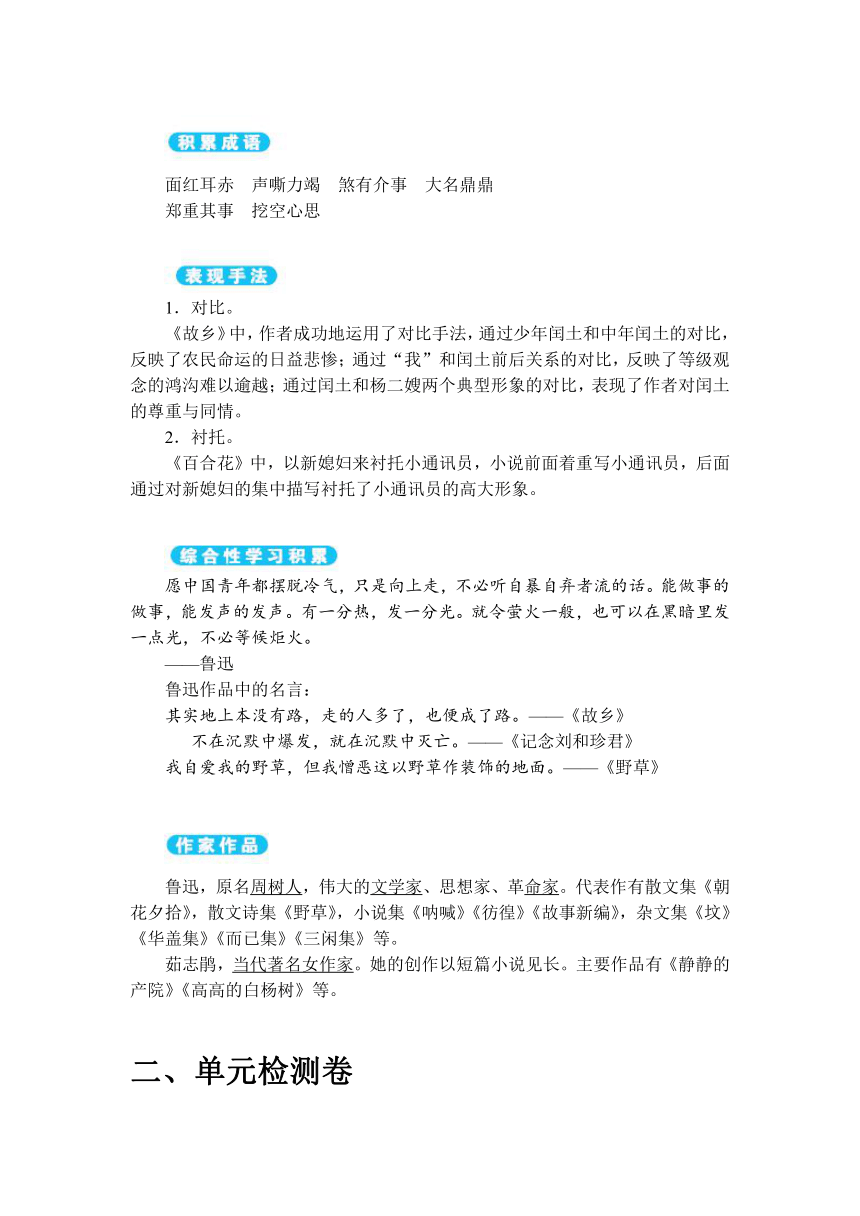

INCLUDEPICTURE

"C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\典中点九年级语文下(YW)\\P120.TIF"

\

MERGEFORMATINET

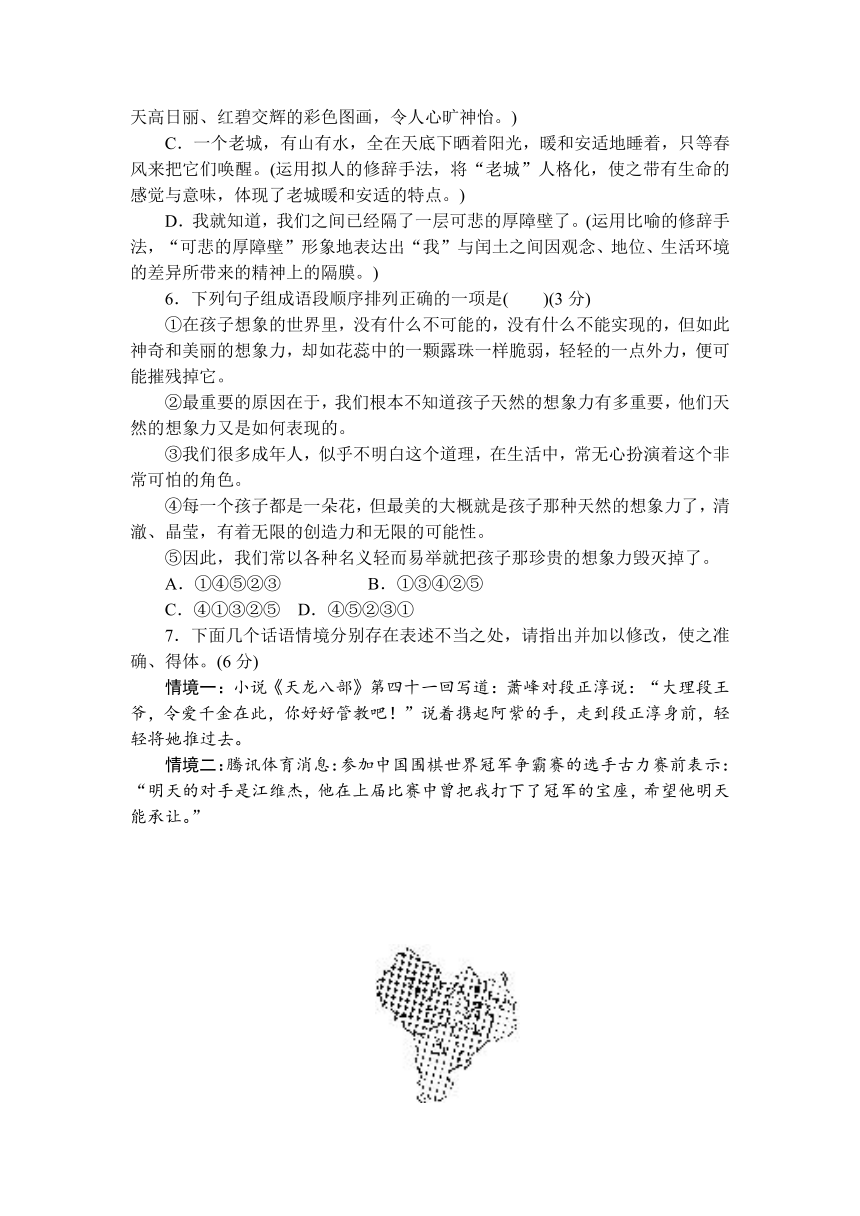

8.夏令营开展“用地图说家乡”活动,请根据右图拟写一段150字左右的发言稿,向来自全国各地的营员介绍衢州。

要求:①用一个比喻,让人记住地图的形状。②用一个主题词,凸显家乡的特点。(10分)

二、阅读(36分)

(一)(20分)

守 桥

葛俊康

①学校坐落在山脚下的大坝上,从学校大门出来走一百多米就有一条小河,小河上的一座石桥年久失修,局部已经开始了垮塌,老葛每天都要到石桥上走走,看看,修一修,补一补。老葛以前是学校的老师,退休后和老伴一起把家搬到了石桥的旁边。

②由于前几天连续的暴雨,山洪暴发,河水开始猛涨。这天早晨,天刚亮,老葛一来到桥头就被惊呆了。只见那汹涌的洪水,怒吼着从山上冲下来,挟带着大量的泥沙、石块、树枝,咆哮如雷地奔腾着,冲到桥洞口,顺着桥洞,吼一声,冲出去,往下游狂奔。老葛站在桥头,感到石桥仿佛在颤抖,在呻吟。老葛的心,也紧跟着抖动了一下。这时,一棵大桃树,如一只下山的猛虎,从上游冲了下来。冲到桥洞口,横在那里,不走了。洪水轰轰隆隆地响着。大树拦在那里,不一会儿上面就挂满了各种漂浮物。老葛看着大树,心里轰的一声大响,大叫一声:“坏了。”说完,就往石桥下冲。妻子听到喊声,也从屋里冲了出来。

③老葛冲到桥洞口,用手不停地拉扯着大桃树。大桃树卡在那里,死死地,动都不动。洪水咆哮着,不停地狂涌着往桥上扑。妻子忙上前帮着老葛。两人拉扯了一会儿,大桃树还是死死地卡着。树上的漂浮物越聚越多,越堆越厚。

④老葛站在桥上,望着桥上汹涌而来的洪水,和惊马般横冲直撞的树枝、竹木、乱草,双腿开始了颤抖,一种毛骨悚然、不寒而栗的感觉瞬间就贯遍了全身。老葛跺了几下脚。看了一眼妻子,说:“还站着干啥?快回家去拿锯子。”

⑤此时,洪水越来越大,眼看就要漫到桥面上了。老葛的心更慌了。老葛知道,再不想办法,这桥肯定是不保了。桥垮了,孩子们上学咋办?老葛扒掉上衣,脱掉长裤,裸着身子站在桥上,用手撕扯着挂在大树上的一些树枝、乱草。

⑥妻子拿来锯子、绳子。老葛把绳子一头拴在身上,另一头紧紧地拴在了桥头的一棵大树上。老葛拿着锯子,毫不犹豫地跳到河里。妻子用手拉着绳子。老葛一手拿锯子,一手抓住大树,往树上爬。爬上大树,老葛抹了一把脸上的泥水,横坐在上面,开始锯树。妻子站在桥上,双手紧紧地抓住绳子,满脸的担心,说:“慢点,慢点,不要慌!千万不要让洪水把你冲下去了。”老葛没回答,坐在树上,双腿死死地夹住树干,用力地锯着那根最长的最粗的树枝。

⑦不一会儿,有学生来上课了,走到桥头,吓傻了,站在那里不知所措。老葛忙让他们站在桥头,不要上桥。学生们乖乖站在那里,看着老葛。学校的老师也赶过来了。村主任也来了。跟在村主任身后的,还有几位年轻人,村主任一看,太危险了,忙跑上前让人把老葛拉了上来。村主任把绳子拴在树枝上,然后让几位年轻人奋力地往旁边拉。经过几番折腾,树枝终于被拉开了。漂浮物随着洪水,轰的一声冲出桥洞,往下游狂奔而去。

⑧水位下去了,桥面完全露了出来。老葛站在桥上,看着滚滚而去的洪水,再看看正慢慢过桥的几位学生,眉头深深地皱了一下。

⑨几天后,老葛被评为了乡里的抗洪抢险先进个人,得了一本荣誉证书,还有两千块钱奖金。拿到奖金后,老葛和妻子又从自家的存折里取出了仅有的一万元,买了水泥、河沙、石子,叫上几位年轻人帮着把石桥彻底地加固了一下。

⑩修桥的时候,学校的校长和村主任都来到了现场。村主任问老葛还有啥要求,差钱啥的村里可以帮着解决。老葛朝他们看了看,笑了笑,说:

“我还真有个要求,不知你们答不答应?”

村主任说:“答应答应,肯定答应,您说就是。”老葛转头看了看不远处的学校,说:“我想给孩子们再上堂课。”校长一听,愣了一下,走上前,紧紧地拉住老葛的手,啥话都没说,眼里慢慢地就开始了湿润。

9.阅读文章②~⑧段,概括补充“守桥”的情节。(4分)

开端:老葛看见洪水涌来,一棵大桃树堵在了桥洞口。

发展:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________

高潮:_____________________________________________________________________

结尾:村主任和年轻人合力拉开了堵在桥洞口的大桃树。

10.第②段画线句描写洪水来时的情景有什么作用?(4分)

11.品味下面的句子,回答括号内的问题。(6分)

(1)老葛看着大树,心里轰的一声大响,大叫一声:“坏了。”(“轰的一声大响”有什么表达效果?)(3分)

(2)校长一听,愣了一下,走上前,紧紧地拉住老葛的手,啥话都没说,眼里慢慢地就开始了湿润。(“愣”“紧紧”“慢慢”“湿润”反映了校长怎样的心理变化?)(3分)

12.文章以“守桥”为标题有什么妙处?请简要分析。(6分)

(二)(16分)

看自行车的女人

梁晓声

①想为那个看自行车的女人写点什么的念头,已萌生在我心里很久了。

②第一次见到她,是在北京一家医院前的人行道上。一个胖女人企图夺她装钱的书包,书包的带子已从她肩头滑落,搭垂在手臂上。身材瘦小的她双手将书包紧紧搂在怀里,以带着哭腔的声音叫嚷:“你不能这样啊,我每天挣点儿钱多不容易呀!”

③她40余岁,穿着一套旧迷彩服,戴着一顶旧迷彩单帽。那身衣服一看就是地摊货。脚下是一双老式旧布鞋,没穿袜子,脚面晒得很黑。帽舌下,她的两只眼睛,呈现着莫大而又无助的惊恐。

④我从围观者的议论中听明白了两个女人纠缠的原因:那胖女人存车时,忘了拿放在车筐里的包,包丢了。她认为这个看自行车的外地女人应该负责任,并且怀疑是被她藏起来了。

⑤胖女人一用力,终于将看自行车的女人那书包夺了去,她将一只手伸进包里去掏,却只不过掏出了一把零钱。“当”的一声,一只小搪瓷碗抛在看自行车女人的脚旁,抢夺者骑上自己的自行车,带着装有一把零钱的别人的书包,扬长而去。

⑥看自行车的女人追了几步,回头看看一排自行车,慢慢走回原地,捡起自己的小搪瓷碗,瞧着发愣。忽然,她把头往身旁的大树上一抵,呜呜哭了……

⑦第二次见到她,是在一家商场的自行车场。我因没买到合适的东西,带着的一百元钱也就没破开。取自行车时,我歉意地说:“忘带存车的零钱了,一百元你能找得开吗?”我以为她会朝不好的方面猜疑我,因为一个人从商场出来,居然说自己兜里连几角零钱都没有,不大可信的。她望着我怔了怔,然后一笑,很不好意思地说:“那就不用给钱了,走吧走吧!”她当时那笑,给我留下很深的印象。我们许多人,不是已被猜度惯了吗?偶尔有一次竟不被明明有理由猜度我们的人所猜度,于是我们自己反倒觉得很稀奇了。每每的,竟至于感激起来。我当时的心情就是那样。应该不好意思的是我,她倒那么不好意思。

⑧后来我又去那家商场,付存车费时,我说:“上次欠你两毛钱,这次一起付给你。”我之所以如此主动,是我觉得她肯定记得我欠她两毛钱的事,若由她提醒,我会尴尬的。不料她又像上次那样怔了怔,然后一笑,很不好意思地说:“不用啊,不用啊!”硬塞还给了我两毛钱。我将装东西的纸箱夹在车后座上,忍不住问她:“来北京多久了?”“还不到半年。”“家乡的日子怎么样?”“不容易啊……再加上我儿子又上了大学……”她将“大学”两个字说出特别强调的意味,一脸自豪。我推自行车下人行道时,觉得后轮很轻,回头一看,她正替我提着后轮呢。骑上自行车刚蹬了几下,纸箱掉了,她跑过来,从书包里掏出一截塑料绳……

⑨这年冬天,雪后的一个晚上,单位一位退休摄影师给我打电话,让我替他写一封表扬信。他要表扬的,就是那个看自行车的女人。“我到那家商场去,遇到熟人聊了一会儿,竟忘了取自行车,拎兜也忘在车筐里了。拎兜里的几百元钱倒没什么,关键是我洗的三百多张老照片啊!干了一辈子摄影,那些老照片可都是我的宝呀!天黑了我才想起来,急忙赶去,你猜怎么着?就剩我那辆车了!商场早关门了,看车的女人在冷风中站着,抱着我的拎兜,守着我那辆旧自行车。人心不可以没有了感动呀,是不是?人对人也不可以不知感激呀,是不是?”他在电话里言辞恳切。

⑩不久前我又去那家商场,见看自行车的已经换成一个男人了,我想问原先那个女人到哪里去了,张了张嘴,却什么也没问。我祈愿她永远也不会再碰到什么欺负她的人,比如那个抢夺了她书包的胖女人。

阳光底下,人与人应该是平等的。弱者有时对这平等反倒显得诚惶诚恐似的,不是他们不配,而是因为这起码的平等往往太少,太少……

(有删改)

13.本文写了“看自行车的女人”的哪几件事?请用简洁的语言分别概括。(4分)

14.品读第③段和第⑥段,从人物描写的角度,结合相关语句进行赏析。(4分)

第③段:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________

第⑥段:__________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.本文表现了作者的理性思考。作者是如何做到这一点的?请以第⑦段为例进行分析。(4分)

16.从全文看,“我”为什么想为“看自行车的女人”写点儿什么?(4分)

三、作文(50分)

17.成长的岁月使我不再责怪自己曾有的懦弱,因为我懂得了峰顶之下的小草,更是一种执着的生命。成长的岁月使我不再为月有阴晴圆缺而叹息,因为我懂得了光阴能够轮回,月亮永远是圆的。每个人有着不同的成长经历,当然也有着不同的成长故事。

请以“成长中的故事”为话题写一篇作文,题目自拟。

答案:

第四单元达标检测卷

一、1.C 点拨:A项,“睢”应读“suī”;B项,“祀”应读“sì”;D项“吮”应读“shǔn”。

2.B 点拨:A项,“箫”应写为“萧”;C项,“揭”应写为“竭”;D项,“畔”应写为“衅”。

3.C 点拨:本题运用【成语误用五判断法】。C项,“门庭若市”指门口和庭院里热闹得像市场一样,形容交际来往的人很多。用在此处不合语境。

4.A 点拨:B项缺主语;C项“加强……水平”搭配不当;D项“避免约1100万人不因吸烟死亡”的意思与所要表达的相反,应去掉句中的“不”。

5.A 点拨:A项运用了拟人的修辞手法,突出了大树的坚韧和顽强。

6.C 点拨:本题运用【句子排序“四步解题”法】。此段先抓“中心句”——强调孩子有天然的想象力,统领全文;接着指出这种想象力很脆弱,容易被摧残;然后再

指出摧残这种想象力的就是成人,并分析其中的原因,由此得出结论。抓住“因此”这样的标志词语也很快能判定⑤为结尾句。

7.①“令爱千金”改为“令爱”或“令千金”;②“承让”改为“手下留情”。

点拨:“令爱千金”重复啰嗦,应为“令爱”或“令千金”;“承让”是比赛时获胜方所说的谦辞,意思是自己胜得侥幸,承蒙对方的谦让,不能请对方“承让”。

8.亲爱的朋友们,大家好!我带来一株三叶草,它就是我的家乡衢州。瞧,三个叶片分别是开化、江山、龙游,中心是常山、柯城、衢江。三叶草是幸运的象征,我的家乡是幸运之城:拥有六千年的漫长历史,她是幸运的!沐浴孔宗南迁的儒风,她是幸运的!经受战火的洗礼和劫难的考验,古城墙上开出新的花朵,她是幸运的!衢州这株幸运草欢迎你!来衢州,享幸运!

点拨:解答此题要结合题目要求审清图意,要结合有关数字、关键词等提取有价值的信息,表达图意要力争做到语言的简明、连贯、得体。回答此题时应注意要求:①用一个比喻,让人记住地图的形状。②用一个主题词,凸显家乡的特点。

二、(一)9.发展:老葛拉不动卡在桥洞口的桃树,树上的漂浮物越聚越多,石桥危在旦夕。(2分)

高潮:老葛奋不顾身跳入洪水中,用锯子锯树。(2分)

点拨:本题考查对文章情节的梳理和概括能力。解题时,可先确定并概括小说的高潮部分。小说的高潮,是故事最感人、矛盾最激烈、人物形象最鲜明的部分。在本文中,高潮是“老葛奋不顾身跳入洪水中,用锯子锯树”。发展在高潮之前,也就是“用锯子锯树”的原因:“树上的漂浮物越聚越多,石桥危在旦夕。”

10.①交代了洪水来势凶猛、情况危急,渲染紧张气氛,引起读者阅读兴趣;②引出下文,为下文描写大桃树被洪水冲下卡在桥洞口做铺垫;③推动情节发展;④表现出主人公老葛英勇、善良、责任心强、甘于奉献的优秀品质。(4分)

点拨:本题考查环境描写的作用。解决本题要先对自然环境描写的作用有一个大致的了解:①交代事情发生的地点或背景,增加事情的真实性。②渲染气氛。③烘托人物心情。④寄托人物的思想感情。⑤反映人物的性格或品质。⑥推动情节的发展,为下文做铺垫。⑦深化作品主题。⑧象征暗示。本题可结合①②⑤⑥来作答。

11.(1)运用心理描写,生动形象地写出老葛看到桃树卡在洞口时内心的震惊与担心,表现出形势的危急,以及老葛准确的预见性和强烈的责任心。(3分)

点拨:“轰的一声大响”生动而形象地表现出了主人公内心的震惊与担心,“大叫一声”则表现出了形势的危急及主人公强烈的责任心。

(2)运用动作描写和神态描写,写出校长在听到老葛的要求竟然是再给孩子们上一堂课时,由不解到理解再到心生敬佩的心理变化过程。(3分)

点拨:本题考查人物描写的方法及作用。这几个词语,生动而准确地表现了校长的心理和情感变化过程。校长现在被深深打动,“愣了一下”说明之前校长还不理解他这样做的原因。

12.“守桥”是主人公老葛退休后义务承担起来的“工作”;“守桥”概括了文章中老葛在洪水中奋力守桥这一主要情节;主人公老葛守住了学校门前河上的小桥,守住了孩子们上学的路,同时,也守住了内心这座“教书育人”的“桥”,表现出他对教师这一职业的无限尊重与热爱。(6分)

点拨:本题考查题目的含义,要从表层含义、深层含义两方面解答。本文题目非常巧妙,桥是“架在水上或空中便于通行的建筑物”,但在文中,老葛守住了这座桥,深层里,他守住了“教书育人”这座“桥”。而教育,又是成人与孩子的传承,现实与未来的纽带。

(二)13.①她被胖女人冤枉,被抢走了装钱的书包。②她知道“我”没零钱时,免收“我”的存车费。③她不要“我”补给她的存车费,还帮“我”抬车、捆纸箱。④她等候忘了取车的摄影师,并帮他保管拎兜。(每点1分。意思对即可)

点拨:本题运用【概括小说故事情节法】。通读全文,看文章按时间顺序记叙了“看自行车的女人”的哪几件事。可以抓住关键语句,如“第一次见到她”“第二次见到她”“后来我又去那家商场”“这年冬天,雪后的一个晚上”,明确关于“看自行车的女人”的四件事。然后用“什么人做什么事,结果怎样”进行概括。

14.第③段:主要运用了外貌描写。(1分)“旧迷彩服”“老式旧布鞋”“脚面晒得很黑”写出了她衣服的廉价、穿着的过时、工作的辛苦。(1分)或:主要运用了神态描写。(1分)“她的两只眼睛,呈现着莫大而又无助的惊恐”写出了她当时的处境和内心的惊恐。(1分)

第⑥段:主要运用了动作描写。(1分)“追”“回头看看”“慢慢走回”“捡起”“瞧”“抵”“哭”写出了她被抢后的为难、无助与伤心。(1分)(意思对即可。)

点拨:本题考查学生对人物描写及作用的分析。第一步,细读文字,明确相关段落所用的描写方法。第③段描写女人的眼神与衣着,主要运用了外貌描写与神态描写。第⑥段描写女人的行为、表现,主要运用了动作描写。第二步,结合具体语境,分析描写方法的表达效果。

15.在叙述她免收“我”存车费这件事后进行议论。(1分)由她对“我”的信任、体谅,引起了“我”对人与人之间猜度与信任的感慨,引人深思。(3分)(意思对即可)

点拨:本题考查学生把握文章写作手法的能力。题干要求以第⑦段为例分析作者是如何做到理性思考的。分析第⑦段的结构,它按照表达方式的不同分为叙事、议论两层,叙议结合。先明确记叙了什么事,后明确事后阐发了什么观点。

16.①看自行车的女人的遭遇令“我”同情,她对“我”的体谅、对工作的尽职尽责令“我”感动。(2分)②看自行车的女人是社会中弱者的代表,为她写点什么是为了呼吁人们尊重他们,平等对待他们。(2分)

点拨:本题考查学生把握人物形象与文章主旨的能力。把握人物形象可以通过文中的四件事,分析出“看自行车的女人”的内在美好品质。再通过文章结尾,分析出作者的写作目的。两者结合作答。

三、17.思路点拨:成长,一个永恒的话题。试着回望一下自己已走过的这一段人生之旅。随着年龄的增长,你的身体渐渐地长高,你的知识渐渐地丰富,你的思想渐渐地成熟,你的性格渐渐地形成。在你人生的这一段起始之路上,你留下了一串怎样的足迹呢?或许你忘不了训练场上挂在每个人脸上的晶莹的汗珠,荣获团体奖时那欢呼雀跃的场面;或许你忘不了当我们取得进步时,老师脸上那会心的微笑;或许你忘不了早读课上的齐声歌唱;或许你忘不了自习课上的纸团大战;或许你忘不了毕业时的泪流满面………成长的足迹,即人生中比较深刻的经历和过程,思想上的成长远比生理上的成长重要。此题较宜写成回忆性的记叙文或散文。它给我们提示出一条明显的行文线索:年龄的增加,身心的成长。文章主体部分可用一种并列式结构来铺排,而在选材内容上则应有一种层递式的扩展。要竭力捕捉自己成长中的闪光点,来给文章增辉。

例文:成长不烦恼①一个人,静坐在屋后的小树林里,听潺潺水声,看流水奔腾向前,不禁想起了“逝者如斯”的古语。在不知不觉间,那悦耳动听的鸟鸣,灿烂的朝阳,已经伴着我,一天天,一年年,成长至今。回望走过的路,一路深深浅浅的脚印,记下了我奋进的历程。陪着我的还有那踏实的脚印中隐约着的五个大字:成长不烦恼!F1②小时候,父母是港湾,是最坚实的依靠。每次在外面受了委屈,只有跑回家,躲在妈妈怀里大哭一场,听听温柔的安慰,我才能擦干泪。现在不同了,我长大了,更学会了靠自己。我开始勇敢,每当父母看着我坚强,看着我面对挫折自信的微笑,他们总笑着说:“孩子,你长大了,能干了!”成长,学会了自强自立,真高兴!F2③渐渐长大,读懂了鲁迅的犀利,朱自清的柔美,冰心的婉约……慢慢地,心中升腾起一种对文学特殊的情愫。我看到柔美的月色下一朵粉色荷花悄悄地开放,更听到树梢枝头花苞绽开的轻响……我开始追逐心中的梦。F3道路是布满荆棘的,但成功是甜蜜的。我捏着铅印的“豆腐块”,兴奋得手舞足蹈……成长,有梦就去追,真高兴!④也许有人会问:难道你的成长中就没有失败的悲伤吗?不,我也有过许多失败。只是我认为,每次的失败都是新的起点,都意味着离那个光辉的终点更近了一步。失败是一枚青橄榄,初尝酸涩,细品甘甜。我们必会在一次次失败的摸爬滚打中锻炼出一身的坚韧、耐心和勇气。既然如此,失败何足为惧?要记住:没什么能挡住我们前进的步伐!成长,从失败中收获,真高兴!F4⑤其实,成长的喜悦与欢乐又何止这些呢?运动会上的奋力拼搏、集体的团结温暖、友情的细腻温馨、懂得了更多道理、学习更广博的知识、更加成熟而有内涵……如此种种,不都是成长中收获的喜悦吗?F5⑥现在,你还会抱怨成长中“处处皆烦恼”,而无乐趣吗?敞开心扉,拥抱成长吧!⑦我的成长不烦恼!F6

点评:第一段为我们创设了优美的场景。“成长不烦恼”,开篇点题。“他们总笑着说:‘孩子,你长大了,能干了!’”用父母的语言侧面体现了“我”的成长。融情于景,优美语句的使用为文章添色。将失败比作“青橄榄”,运用比喻的修辞让我们理解失败的真谛,“失败何足为惧?”一个反问点明成长中失败是必不可少的,要从中汲取勇气。运用排比句的形式细数成长中的快乐,使“成长不烦恼”的主题更加充实。结尾再次点题,首尾呼应。

总评:本文开头小作者由生活中看到、听到的点滴,展开回忆,想到自己的成长历程。在点滴的细节中描绘自己成长中积累的乐趣。文章开篇点题,紧扣主旨,结尾言简意赅,落地有声,在结构上一气呵成。在内容上通过自己的体验告诉人们,只要用乐观的心去面对生活,细心体味周围的一切,那么我们每个人的成长都不烦恼!立意积极乐观,展现了小作者阳光的心态。

三、单元考点方法专项练

第四单元

小说专项

概括小说的故事情节)

一、考点解说

故事情节是小说中用以表现主题和人物性格的一系列有组织的生活事件。故事情节的划分可以按照时间顺序,不同人物的出场或场景的转换,线索人物的视角变化等。故事情节一般包括开端、发展、高潮、结局四部分。中考中常见的题型有:①用一句话(简明的语言)概括小说的情节。②文中共写了哪几件事?请依次加以概括。③用填空的方式概括小说部分内容(开端、发展、高潮、结局四部分中的某一部分)。

二、解题方法

此种题型运用概括小说故事情节法。

概括小说的故事情节时,可先抓住小说中的主要人物,理清情节的开端、发展、高潮、结局,然后用“何人+何时+何地+何事+结果”的方式简明扼要地组织答案。概括小说的故事情节,要避免前后情节的相互交错,注意事件涉及的对象,做到前后一致贯通。

三、考点训练

(中考·临沂)

名人墙

王伟华

哥已经来弟家三天了。

哥终于支支吾吾,把自己的来意讲明了。

弟是将军,是小清河村里走出去的最能的人,也是乡里有名、县里挂号的人。哥是小清河村村支书,早已退了很多年了。退了的哥偏偏不肯安生,喜欢乱操心。家乡的雨季眼看就要来了,小清河就要变成黄水河。河上无桥,村民出行、村里的孩子们来来回回上学又成了问题。哥在新任村支书面前夸下海口,他去省城找他家老三,一定要把修桥的钱给化来。

哥,不是兄弟我不念乡情,我确实有我的难处。家大业大是不差,可向我伸手的地方也多啊……你也这么大年纪了,回去好好跟嫂子过日子吧,折腾啥呢?你一手能翻了咱那穷窝儿的天么?

弟满脸真诚,说得哥红着脸低了头。

哥走了……

哥没再向弟开过一次口,回家他闷闷地跟新任村支书说:老三有难处,咱不能难为他。靠天靠地不如靠自己,桥,咱自己修吧。

哥带头把自己存的那点儿养老钱全拿出来,又挨家挨户去动员:再苦不能苦孩子啊。那些心下犹豫的村民也就不好再说什么,有钱的出钱,有力的出力。小清河上人欢马叫,热腾腾地忙活起来。没有谁号召,顺其自然,哥成了建桥的大总管,从桥体设计到材料的置备,他都一手操管。七十多岁的老头儿了,驼着背,顶着一头白发,在人声喧嚣的工地上,指挥人,指挥车。有爱开玩笑的年轻人从“嗵嗵嗵”的马达声里冲他大喊:大爷,我看您有大将军的风度。

工地上噪音太大,哥听不清,但从对方脸上的表情明白些什么。他咧开嘴,笑得憨,也笑得欢,露出黑黑的空牙洞来,额前的一缕白头发在风里一下一下地翻。

桥修成,一座漂亮又结实的双孔石拱桥,青石桥体,白沙路面,神气地横跨在小清河上,蛮横了多少年的小清河一下子驯顺了,不再张牙舞爪,河水从桥孔下钻过去,柔顺地顺河堤而下。村民们到河对岸去种田,不再用肩挑手提,三轮机动车可以开到家门口;孩子们上学不再用大人护送,背着书包蹦蹦跳跳就过了河。村里再没有牲畜掉下河淹死这些让人烦恼的事儿了。

修了一座桥,把哥累得不轻。原来就年老体弱的人,身体越发弱下去。他要拄着拐棍才能从家走到桥上看看。夕光晚照中,村里上空的炊烟袅袅地升上天空。牛羊归圈,孩子放学,村民扛着工具慢悠悠回家。满头银发的哥拄着拐棍站在桥头,被西天的云霞镀了一身的金粉。像一尊塑像。

大爷好啊。

太爷爷好。

……

每一个过路的人,看到桥头上伫立着的哥,都会恭恭敬敬向哥打声招呼。

哥回应着,脸上的笑意久久不去。

哥给弟打电话,说小清河上有桥了,小车可以一直开到家门口。哥想弟了,年纪越大,越是牵念。弟却总是那么忙,今天出差,明天开会,一副日理万机的样子。

哥便不再说什么,叮嘱几句,挂电话。

弟回来时,哥已经缠绵病榻多日。弟不是专程回来看哥的,是回来参加县里的一个活动。县里要树一面名人墙,把全县在全国各地的显要都召集回来,给他们立传扬名,也是对县里的一项宣传。

弟说,这是县里的大事,自己再怎么忙也要回来啊。

是,是该回来。人不能忘本。哥拉着弟的手亲不够。

呵,你以为他妈的他们白请我回来啊,每个人都要带着货回来。一个名字刻上去,二十万。弟还是那气度,当将军当惯了,说起话来骂骂咧咧。

二十万块?二十万啊……哥脸上的笑容慢慢敛了去,他的肝又开始疼了,疼得他直抽凉气。二十万块,我们乡下人几家一年不吃不喝也攒不够二十万。我们修桥才花了四万多……

花二十万,就为把名字刻到石头里,哥到死也没想明白弟这算的是哪门子账。

(选自《2014年中国微型小说精选》,有改动)

根据文意,用简洁的语言补充故事情节。(3分)

哥找弟筹资修桥,弟①__________→哥②__________,桥修成→哥牵念弟打电话,弟借口忙未归→弟③__________,哥至死不理解弟的心思。

分析人物形象)

一、考点解说

小说中的人物形象是中考的重要考点之一。它主要涉及以下几个方面:区分主要人物与次要人物;概括人物的性格特征;分析人物形象的典型意义。

常见的题型:①小说的主人公是什么样的人?请结合小说的具体内容分析。②某某是一个什么样的人?请简要分析其性格特点。③试分析某人物的形象。

二、解题方法

此题型运用人物形象五分析法。

一般从五个方面分析:①重视人物的身份、地位、经历、教养、气度等,因为这些直接决定着人物的言行,影响着人物的性格;②将典型人物置于典型环境中去理解;③通过人物的肖像、动作、语言、神态等分析人物;④通过人物间的关系来分析人物性格;⑤要结合写作背景或主题去理解人物形象。

三、考点训练

(中考·安顺)【导学号:50502037】

月光手帕

韦延丽

秋夜的风一阵又一阵地袭击着阿斌单薄的身体,阿斌不由打个冷战,他借着月光顺着山沟吃力地穿过一条泥泞的土路,路的尽头,一棵高大的榕树下,趴着一栋石头和茅草垒成的小屋。

阿斌在屋前站定,喘一口气,正了正身子,轻轻叩响锈迹斑斑的门环。

少顷,伴随着沉重的“嘎吱”声,一个光光的小脑袋探出门外。

“你找谁?”男孩儿警惕地盯着他问。

“我路过这里,迷路了。”阿斌专注地看着男孩儿,“能给我一碗水喝吗?”

小脑袋又重缩回屋内,阿斌在门前的石堆上坐下。

男孩儿端来了水,水随着男孩儿的脚步在粗瓷碗里晃动,溢满了一碗月光。

阿斌起身接过碗,一仰脖子,粗瓷碗里的水就失去了光亮。阿斌满足地咂了咂嘴巴,问男孩儿:“只有你一个人在家吗?你爹娘呢?”

“娘帮人卖夜宵去了,爹去了天堂。”“爹——你爹怎么会在天堂?”

我娘说:“我哥和人打了架后不敢回家,爹到处找他,路上出了车祸,上了天堂。”

一阵风吹来,阿斌揉了揉眼睛。

“你怎么啦?”“我、我……沙子进了眼睛。你们怎么不在村里住?”

“我娘说,以前我们是住在村里的。哥和人打架后,原本要好的两家人成了仇人,被打的那家人天天来逼爹娘交出我哥,赔偿医药费。爹死后,娘只得将村里的房子卖掉抵了赔偿款,于是我们就搬来这儿住了。娘说,住在这儿也好,免得村里人老在背后指指点点,说娘会生不会养,养了个罪犯。娘还说,让我好好读书,爱读书的孩子不会打架。”

“你哥打的人,关你娘什么事?”“当然有关系啦,他是爹娘的儿子呀!”男孩儿不满地说,“娘说哥的罪,顶多坐三年牢,如果他敢承担,现在早出来了……可是他跑了,他怕坐牢。他不要爹娘,不要我了,呜呜……”

阿斌蹲下搂过男孩儿,想安慰他,男孩儿却机警地跳开①,说:“我不认识你!”

阿斌尴尬地收回手,停了停又问:“你还记得你哥吗?”“不记得,我哥出事时我才两岁多。娘说,小时候我哥常背我呢,他可喜欢我了。”

“你哥犯了错,你和你娘还会想他吗?”“想,当然想啦!我娘说,我哥那是一时糊涂,那时不懂事,他要是知道错了,改正了,一定是个好孩子呢!唉,他要是能回来就好了,我就不用天天晚上担惊受怕了。”

“担惊受怕?晚上都是你一个人在家吗?”“是的,娘虽然卖了村里的房子,但人家的钱还没赔清,娘答应每年赔人家一万。为了赔人家钱,娘白天做农活,晚上帮人卖夜宵。娘说,明年就可以赔完,那时她就可以陪我了。不过我不怕,爹在天上保护我呢!”

阿斌心里一痛,他剧烈地咳嗽起来。他急忙用手捂着嘴,快步走到石堆旁的树下,借着树阴抹去眼角的泪。月光透过树隙,斑驳地洒在阿斌身上。

“你踩到月光手帕了!②”男孩儿惊叫起来。

阿斌急忙后退几步,左看右看。

“月光手帕?”“就在那儿。”男孩儿指着树阴说。

顺着男孩儿手指的方向,阿斌看到了黑漆漆的地上铺满了一片又一片巴掌大的手帕,那是月光穿透树隙洒下来的。

“是那儿吗?”阿斌问。

“是的,就是那些手帕。娘说,一个人,只要心里无愧,心里装着美,就能看见这美丽的月光手帕。娘还说,娘要等,等到我哥看到月光手帕的那一天。”

阿斌再也忍不住,他双腿一软,跪在了手帕前,任大滴大滴的泪珠滚落,掉在地上的手帕里,为爹娘,为那个被他打伤的小伙伴,更为自己。

他从怀里掏出一张照片,哽咽着,塞给男孩儿说:“从此以后,你和娘,再也不用担惊受怕了……可是你们,至少还得等我三年。”

照片上,有阿斌、男孩儿,还有满脸慈祥的爹娘。

阿斌毅然踏上山路,走进月光中,满地的“手帕”忽地抱成团儿,包裹着阿斌向前走去……

(选自《微型小说选刊》,有改动)

选文中阿斌这个人物形象主要的性格特征是什么?(3分)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

探究人物性格、心理及行为形成的原因)

一、考点解说

探究人物性格、心理及行为形成的原因,在中考记叙性文学作品阅读理解中属于难点。这个考点主要包括下面几点:一是对文章(段落)蕴含的人物情感的理解;二是结合语句揣摩文中作者或作品中人物的心理活动;三是概括人物心理或情感的变化过程;四是探究文中人物的某种行为或情感形成的原因。

考题通常表述为:(1)说说文中画线句子表现了人物怎样的情感。(2)阅读文中画线句段,揣摩文中人物当时的心理活动。(3)文中的××人物为什么会有当时的举动或感受。

二、解题方法

此种题型可用原因分析四步法。

第一步,领悟主旨:认真阅读,深入了解文章的主要内容,把握文章主旨、作者情感。

第二步,提取信息:确定答题范围,锁定阅读区域,联系上下文,筛选有效信息,并加工改造。

第三步,进入角色:全神贯注,把自己当作作品中的某个人物,设身处地地思考。

第四步,组织答案:选准角度,抓住文章关键性词句,答出要点,语言简洁明了。

三、考点训练

(中考·温州)

为了水晶心

弗朗西斯·弗罗斯特

①农场就在山顶上,周围大山连绵不绝,苍茫茫地给人以温柔亲切的感觉。当他赶着牛群走向牧场的时候,当他穿过晒谷场到猪圈去的时候,他总喜欢看着那些大山。

②他是一个漂亮的小伙,喜欢让风雨阳光直接接触他的皮肤。父母去世后,给他留下了负债累累的农场。后来,邻居哈德把女儿萨丽嫁给了他。

③婚后,萨丽发现她所嫁的不只是个农夫,而且还是个诗人。那天,他拿着从林子里采来的七瓣莲走到她面前。

④“我无法给你别的好东西,因为我们欠着债,但如果你喜欢的话,我可以带给你树林里的东西。”

⑤她把一只手轻轻地放在他面颊上,“我更喜欢树林里的东西,约翰。”

⑥“这儿有一首诗。”他朗诵了起来。

⑦听完后,她大为惊讶,“啊!真是棒极了!约翰!是你写的吗?”

⑧他惭愧地露齿一笑,“这……”

⑨“一定是你写的!我真不知道你还会写诗!再多给我写一些吧!”

⑩“晚饭后我再给你读一首。”他说。

他走进谷仓,从干草垛里掏出一本被虫子蛀过的诗集。他曾想,既然没什么可送给萨丽的,那就给她一点别的东西——能从这本书中找到的最美的诗句。他并没有想到她会以为是他写的,而且还给她带来了欢乐。他坐在干草垛上又背下了一首。

晚上,他们在晒谷场上散步,看着大山,他用低沉的声音给她朗诵。她的欢喜对他来说比饭菜更香甜。

儿子出生后,他逐渐增加了一些新诗,每次她都会说:“写得真好,约翰!”

女儿出生那年,庄稼很不好,债务沉重地压在他的身上。冬夜里,孩子们进入了梦乡,萨丽坐在火炉旁缝补衣衫,他就靠在椅子上,端详着她,心里在想,即使用最伟大的诗歌来形容她也绝不过分。这时,她抬起头微笑着说:“再给我朗诵一遍《爱人,让我们肝胆相照》吧,约翰。”

他轻声朗诵起来:

“啊!爱人,让我们肝胆相照。

因为,

尽管这个世界在我们梦中

是那么丰富,那么清新,那么美好,

而在现实中

却没有欢乐,没有温馨,没有阳光普照。

我们好像站在漆黑的原野上,

听凭世风日下,正不压邪,风雨飘摇。”

第三个孩子生下来就死了,萨丽也病得厉害。债单上又增了一笔医药费。

光阴荏苒,他们辛辛苦苦、一点一滴地减少着债务。

有一天,女儿拿来了一本小书。

“您还记得那些年爸爸读给您听的诗吗?它们都在这本书上!看这儿——‘去吧,从山里来的牧童,因为他们在呼唤你……’”

“这是那年冬天,孩子死了的时候,他读给我听的。”

“他一直在骗人!他说是他写的这些诗!”

“不,”萨丽低哑地说道,“是我对他这样说的。除了诗以外他什么也没说过。我永远不让他知道我已了解了事实。不然他的心都会碎了的。我现在知道了他是多么爱我……”

六十岁时,约翰到山下还清了最后一笔债。回来后,他走进谷仓,坐在干草垛上,哭了起来。他给她背了四十年的诗,他们俩相濡以沫,真是像诗里讲的“肝胆相照”。现在好了,他再不需要昧着良心给她背诗了。

萨丽在谷仓找到他。他们一起来到晒谷场上,又注视着大山。

“大山是我们的了,我们可以尽情地看了,一直到死。”他说道。

但是,就在那一个星期,萨丽发起了高烧。约翰心如火燎,紧握着她发烫的手指。

“约翰,”她哽塞着说,“诗,新的。”

他怔住了。所有背过的诗他都反复地念给她听了。

“好,亲爱的。”他吃力地把一个个字组织在一起,为她作了一首诗,他自己的诗,他一生当中唯一的一首诗。

“那些永远属于我们的大山啊,

把飞花般的群星撤满天上。

大山用夜的语言互诉衷肠,

直入云霄的峰巅像插上了翅膀。

我和我的爱人将攀上群峰,

乘上那岩石的翅膀在长空里翱翔。

她把头埋进我的臂弯,

我把唇垂在她的脸庞。”

“是你写的,约翰?”

“是的,是我自己写的。”他说。

他把她埋在能看到大山的地方。那本诗集同七瓣莲一起躺在她的坟墓上。

(选自《心灵的日出》,有删改)

1.在约翰“一生当中唯一的一首诗”中,他为什么要借助“大山”表达情感?结合小说内容加以分析。(5分)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

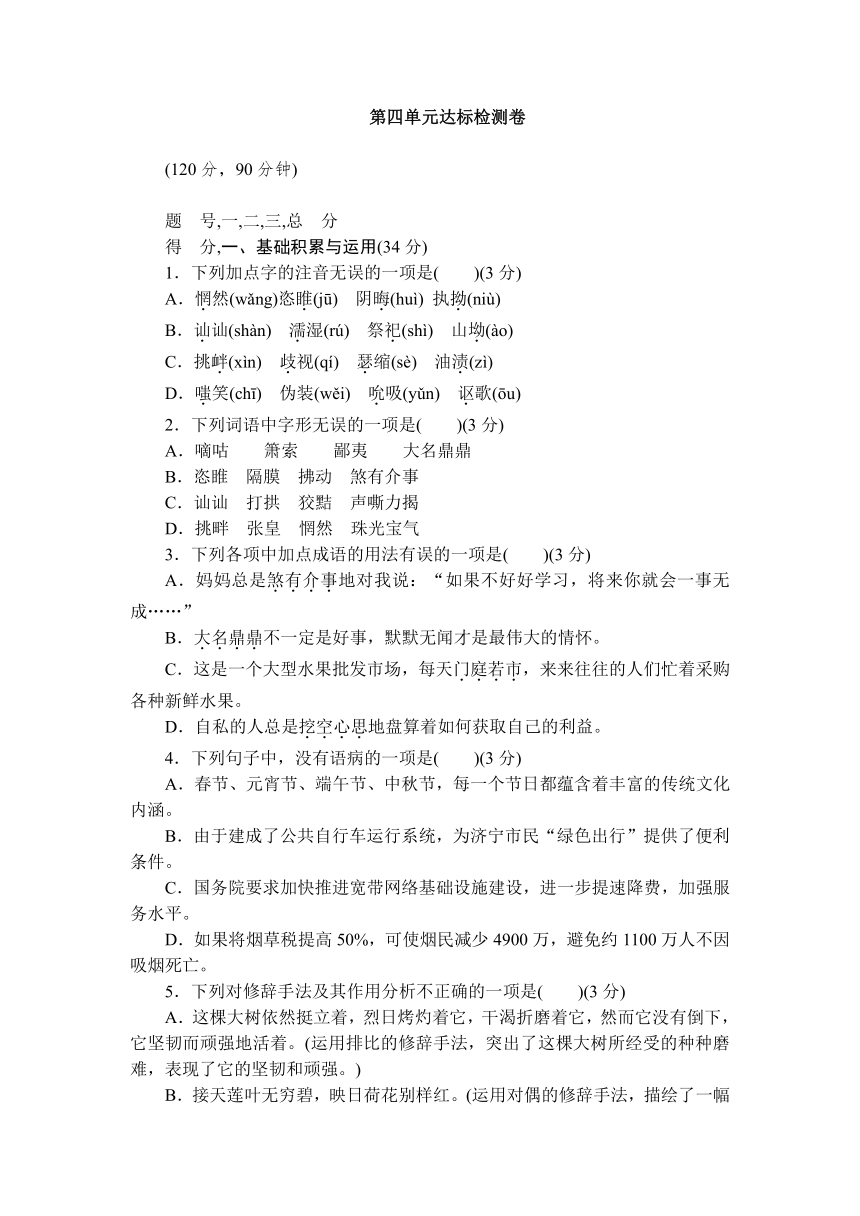

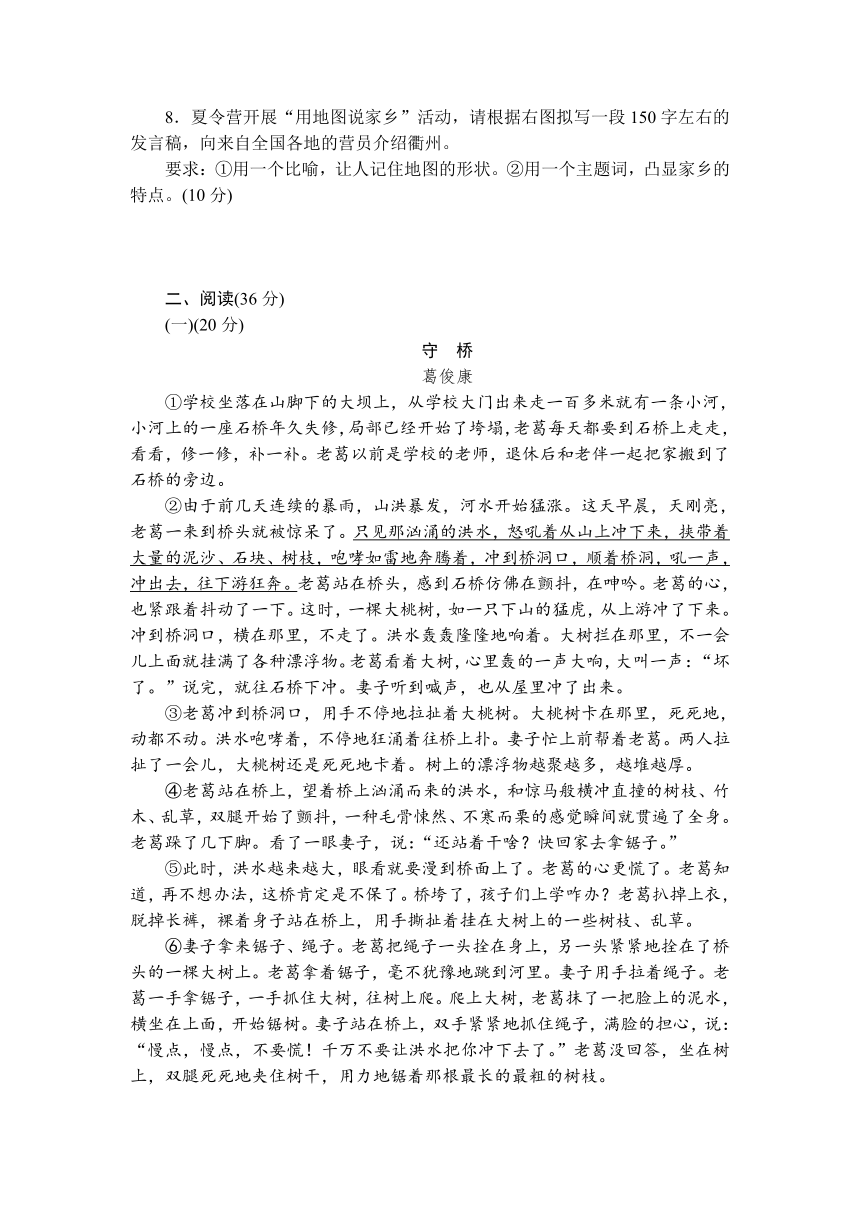

2.《心灵的日出》一书的编者将这篇小说编入“第二种生活”单元。结合小说内容,联系下边的单元导语,探究编者的意图。(8分)

INCLUDEPICTURE

"C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\典中点九年级语文下(YW)\\P52.TIF"

\

MERGEFORMATINET

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

答案:

第四单元 小说专项

考点1:三、①拒绝并责怪哥折腾 ②操管修桥(或出资动员指挥修桥) ③带巨款回县为刻名(3分)

考点2:三、良心未泯,知错能改,勇于担当,重视亲情。(3分,答出三点即可,答对一点得一分)

点拨:从文中阿斌与小男孩的对话可以看出他对家人的关心,“阿斌心里一痛……抹去眼角的泪”则可以看出他良心发现;“阿斌再也忍不住

,他双腿一软,跪在了手帕前,任大滴大滴的泪珠滚落,掉在地上的手帕里,为爹娘,为那个被他打伤的小伙伴,更为自己”可以看出他的悔改心理;“阿斌毅然踏上山路,走进月光中”可以看出他的担当。据此分析,用词语概括,一般为两字词或者四字词,多角度全面概括解答。

考点3:三、1.示例:大山是约翰和萨丽的生活环境,也是他们寄托希望的美好家园。约翰与萨丽常常一起看大山,大山给予他们力量,支撑他们度过艰辛的岁月。萨丽死后,约翰将她“埋在能看到大山的地方”,大山是他们的生命归宿。约翰借“大山”来表达情感,是因为大山是他生命的基石、精神的家园,诗歌也因此有了更鲜明的形象感,更深沉的感染力。(5分)

点拨:可以从文章的主题来回答,一个是大山的原义:

他们生活的场所;再一个是大山的象征意义:大山给予他们力量,支撑他们度过艰辛的岁月,约翰借“大山”来表达情感。可从以上角度来分析。

2.示例:约翰在艰辛的岁月里读诗给萨丽听,他们相濡以沫、肝胆相照,生活“有了味道”。萨丽生病后,约翰把他对萨丽的爱以及对生活的憧憬融在“一个个字”中,写出了一首诗,成了一个真正的诗人,萨丽也因此拥有了一首真正属于自己的诗。这是他们共同创造出的完全不同于背读别人诗歌的“第二种生活”

。编者将这篇小说编入这个单元,意在引导读者通过两颗“水晶心”的故事,认识到文学能丰富人们的精神生活,创造出更为辉煌的世界。(8分) 点拨:单元导语内涵为:无论如何贫穷,我们都应该有自己的精神生活,不能放弃我们内心最美好的情感。编者将这篇小说编入这个单元,意在引导读者通过两颗“水晶心”的故事,认识到文学能丰富人生的精神生活,创造出更为辉煌的世界。

一、单元基础知识梳理

第四单元

1.易错字音

祭祀(sì) 五行(xínɡ) 装弶(jiànɡ) 颧(quán)骨

髀(bì)间

寒噤(jìn)

廿(niàn)

恣睢(suī)

拂(fú)动

瞟(piǎo)一眼

撂(liào)下

讷(nè

)

忸怩(ní)

执拗(niù)

尴尬(ɡān

ɡà)

磕(kē)绊

狡黠(xiá)

舷(xián)窗

2.多音字

畜 刹

闷

翘

哄

扎

3.形近字

面红耳赤 声嘶力竭 煞有介事 大名鼎鼎

郑重其事 挖空心思

1.对比。

《故乡》中,作者成功地运用了对比手法,通过少年闰土和中年闰土的对比,反映了农民命运的日益悲惨;通过“我”和闰土前后关系的对比,反映了等级观念的鸿沟难以逾越;通过闰土和杨二嫂两个典型形象的对比,表现了作者对闰土的尊重与同情。

2.衬托。

《百合花》中,以新媳妇来衬托小通讯员,小说前面着重写小通讯员,后面通过对新媳妇的集中描写衬托了小通讯员的高大形象。

愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光。就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。

——鲁迅

鲁迅作品中的名言:

其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。——《故乡》

不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。——《记念刘和珍君》

我自爱我的野草,但我憎恶这以野草作装饰的地面。——《野草》

鲁迅,原名周树人,伟大的文学家、思想家、革命家。代表作有散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,杂文集《坟》《华盖集》《而已集》《三闲集》等。

茹志鹃,当代著名女作家。她的创作以短篇小说见长。主要作品有《静静的产院》《高高的白杨树》等。

二、单元检测卷

第四单元达标检测卷

(120分,90分钟)

题 号,一,二,三,总 分

得 分,一、基础积累与运用(34分)

1.下列加点字的注音无误的一项是( )(3分)

A.惘然(wǎng)恣睢(jū) 阴晦(huì)

执拗(niù)

B.讪讪(shàn)

濡湿(rú)

祭祀(shì)

山坳(ào)

C.挑衅(xìn)

歧视(qí)

瑟缩(sè)

油渍(zì)

D.嗤笑(chī)

伪装(wěi)

吮吸(yǔn)

讴歌(ōu)

2.下列词语中字形无误的一项是( )(3分)

A.嘀咕 箫索 鄙夷 大名鼎鼎

B.恣睢

隔膜

拂动

煞有介事

C.讪讪

打拱

狡黠

声嘶力揭

D.挑畔

张皇

惘然

珠光宝气

3.下列各项中加点成语的用法有误的一项是( )(3分)

A.妈妈总是煞有介事地对我说:“如果不好好学习,将来你就会一事无成……”

B.大名鼎鼎不一定是好事,默默无闻才是最伟大的情怀。

C.这是一个大型水果批发市场,每天门庭若市,来来往往的人们忙着采购各种新鲜水果。

D.自私的人总是挖空心思地盘算着如何获取自己的利益。

4.下列句子中,没有语病的一项是( )(3分)

A.春节、元宵节、端午节、中秋节,每一个节日都蕴含着丰富的传统文化内涵。

B.由于建成了公共自行车运行系统,为济宁市民“绿色出行”提供了便利条件。

C.国务院要求加快推进宽带网络基础设施建设,进一步提速降费,加强服务水平。

D.如果将烟草税提高50%,可使烟民减少4900万,避免约1100万人不因吸烟死亡。

5.下列对修辞手法及其作用分析不正确的一项是( )(3分)

A.这棵大树依然挺立着,烈日烤灼着它,干渴折磨着它,然而它没有倒下,它坚韧而顽强地活着。(运用排比的修辞手法,突出了这棵大树所经受的种种磨难,表现了它的坚韧和顽强。)

B.接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。(运用对偶的修辞手法,描绘了一幅天高日丽、红碧交辉的彩色图画,令人心旷神怡。)

C.一个老城,有山有水,全在天底下晒着阳光,暖和安适地睡着,只等春风来把它们唤醒。(运用拟人的修辞手法,将“老城”人格化,使之带有生命的感觉与意味,体现了老城暖和安适的特点。)

D.我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。(运用比喻的修辞手法,“可悲的厚障壁”形象地表达出“我”与闰土之间因观念、地位、生活环境的差异所带来的精神上的隔膜。)

6.下列句子组成语段顺序排列正确的一项是( )(3分)

①在孩子想象的世界里,没有什么不可能的,没有什么不能实现的,但如此神奇和美丽的想象力,却如花蕊中的一颗露珠一样脆弱,轻轻的一点外力,便可能摧残掉它。

②最重要的原因在于,我们根本不知道孩子天然的想象力有多重要,他们天然的想象力又是如何表现的。

③我们很多成年人,似乎不明白这个道理,在生活中,常无心扮演着这个非常可怕的角色。

④每一个孩子都是一朵花,但最美的大概就是孩子那种天然的想象力了,清澈、晶莹,有着无限的创造力和无限的可能性。

⑤因此,我们常以各种名义轻而易举就把孩子那珍贵的想象力毁灭掉了。

A.①④⑤②③ B.①③④②⑤

C.④①③②⑤

D.④⑤②③①

7.下面几个话语情境分别存在表述不当之处,请指出并加以修改,使之准确、得体。(6分)

情境一:小说《天龙八部》第四十一回写道:萧峰对段正淳说:“大理段王爷,令爱千金在此,你好好管教吧!”说着携起阿紫的手,走到段正淳身前,轻轻将她推过去。

情境二:腾讯体育消息:参加中国围棋世界冠军争霸赛的选手古力赛前表示:“明天的对手是江维杰,他在上届比赛中曾把我打下了冠军的宝座,希望他明天能承让。”

INCLUDEPICTURE

"C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\典中点九年级语文下(YW)\\P120.TIF"

\

MERGEFORMATINET

8.夏令营开展“用地图说家乡”活动,请根据右图拟写一段150字左右的发言稿,向来自全国各地的营员介绍衢州。

要求:①用一个比喻,让人记住地图的形状。②用一个主题词,凸显家乡的特点。(10分)

二、阅读(36分)

(一)(20分)

守 桥

葛俊康

①学校坐落在山脚下的大坝上,从学校大门出来走一百多米就有一条小河,小河上的一座石桥年久失修,局部已经开始了垮塌,老葛每天都要到石桥上走走,看看,修一修,补一补。老葛以前是学校的老师,退休后和老伴一起把家搬到了石桥的旁边。

②由于前几天连续的暴雨,山洪暴发,河水开始猛涨。这天早晨,天刚亮,老葛一来到桥头就被惊呆了。只见那汹涌的洪水,怒吼着从山上冲下来,挟带着大量的泥沙、石块、树枝,咆哮如雷地奔腾着,冲到桥洞口,顺着桥洞,吼一声,冲出去,往下游狂奔。老葛站在桥头,感到石桥仿佛在颤抖,在呻吟。老葛的心,也紧跟着抖动了一下。这时,一棵大桃树,如一只下山的猛虎,从上游冲了下来。冲到桥洞口,横在那里,不走了。洪水轰轰隆隆地响着。大树拦在那里,不一会儿上面就挂满了各种漂浮物。老葛看着大树,心里轰的一声大响,大叫一声:“坏了。”说完,就往石桥下冲。妻子听到喊声,也从屋里冲了出来。

③老葛冲到桥洞口,用手不停地拉扯着大桃树。大桃树卡在那里,死死地,动都不动。洪水咆哮着,不停地狂涌着往桥上扑。妻子忙上前帮着老葛。两人拉扯了一会儿,大桃树还是死死地卡着。树上的漂浮物越聚越多,越堆越厚。

④老葛站在桥上,望着桥上汹涌而来的洪水,和惊马般横冲直撞的树枝、竹木、乱草,双腿开始了颤抖,一种毛骨悚然、不寒而栗的感觉瞬间就贯遍了全身。老葛跺了几下脚。看了一眼妻子,说:“还站着干啥?快回家去拿锯子。”

⑤此时,洪水越来越大,眼看就要漫到桥面上了。老葛的心更慌了。老葛知道,再不想办法,这桥肯定是不保了。桥垮了,孩子们上学咋办?老葛扒掉上衣,脱掉长裤,裸着身子站在桥上,用手撕扯着挂在大树上的一些树枝、乱草。

⑥妻子拿来锯子、绳子。老葛把绳子一头拴在身上,另一头紧紧地拴在了桥头的一棵大树上。老葛拿着锯子,毫不犹豫地跳到河里。妻子用手拉着绳子。老葛一手拿锯子,一手抓住大树,往树上爬。爬上大树,老葛抹了一把脸上的泥水,横坐在上面,开始锯树。妻子站在桥上,双手紧紧地抓住绳子,满脸的担心,说:“慢点,慢点,不要慌!千万不要让洪水把你冲下去了。”老葛没回答,坐在树上,双腿死死地夹住树干,用力地锯着那根最长的最粗的树枝。

⑦不一会儿,有学生来上课了,走到桥头,吓傻了,站在那里不知所措。老葛忙让他们站在桥头,不要上桥。学生们乖乖站在那里,看着老葛。学校的老师也赶过来了。村主任也来了。跟在村主任身后的,还有几位年轻人,村主任一看,太危险了,忙跑上前让人把老葛拉了上来。村主任把绳子拴在树枝上,然后让几位年轻人奋力地往旁边拉。经过几番折腾,树枝终于被拉开了。漂浮物随着洪水,轰的一声冲出桥洞,往下游狂奔而去。

⑧水位下去了,桥面完全露了出来。老葛站在桥上,看着滚滚而去的洪水,再看看正慢慢过桥的几位学生,眉头深深地皱了一下。

⑨几天后,老葛被评为了乡里的抗洪抢险先进个人,得了一本荣誉证书,还有两千块钱奖金。拿到奖金后,老葛和妻子又从自家的存折里取出了仅有的一万元,买了水泥、河沙、石子,叫上几位年轻人帮着把石桥彻底地加固了一下。

⑩修桥的时候,学校的校长和村主任都来到了现场。村主任问老葛还有啥要求,差钱啥的村里可以帮着解决。老葛朝他们看了看,笑了笑,说:

“我还真有个要求,不知你们答不答应?”

村主任说:“答应答应,肯定答应,您说就是。”老葛转头看了看不远处的学校,说:“我想给孩子们再上堂课。”校长一听,愣了一下,走上前,紧紧地拉住老葛的手,啥话都没说,眼里慢慢地就开始了湿润。

9.阅读文章②~⑧段,概括补充“守桥”的情节。(4分)

开端:老葛看见洪水涌来,一棵大桃树堵在了桥洞口。

发展:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________

高潮:_____________________________________________________________________

结尾:村主任和年轻人合力拉开了堵在桥洞口的大桃树。

10.第②段画线句描写洪水来时的情景有什么作用?(4分)

11.品味下面的句子,回答括号内的问题。(6分)

(1)老葛看着大树,心里轰的一声大响,大叫一声:“坏了。”(“轰的一声大响”有什么表达效果?)(3分)

(2)校长一听,愣了一下,走上前,紧紧地拉住老葛的手,啥话都没说,眼里慢慢地就开始了湿润。(“愣”“紧紧”“慢慢”“湿润”反映了校长怎样的心理变化?)(3分)

12.文章以“守桥”为标题有什么妙处?请简要分析。(6分)

(二)(16分)

看自行车的女人

梁晓声

①想为那个看自行车的女人写点什么的念头,已萌生在我心里很久了。

②第一次见到她,是在北京一家医院前的人行道上。一个胖女人企图夺她装钱的书包,书包的带子已从她肩头滑落,搭垂在手臂上。身材瘦小的她双手将书包紧紧搂在怀里,以带着哭腔的声音叫嚷:“你不能这样啊,我每天挣点儿钱多不容易呀!”

③她40余岁,穿着一套旧迷彩服,戴着一顶旧迷彩单帽。那身衣服一看就是地摊货。脚下是一双老式旧布鞋,没穿袜子,脚面晒得很黑。帽舌下,她的两只眼睛,呈现着莫大而又无助的惊恐。

④我从围观者的议论中听明白了两个女人纠缠的原因:那胖女人存车时,忘了拿放在车筐里的包,包丢了。她认为这个看自行车的外地女人应该负责任,并且怀疑是被她藏起来了。

⑤胖女人一用力,终于将看自行车的女人那书包夺了去,她将一只手伸进包里去掏,却只不过掏出了一把零钱。“当”的一声,一只小搪瓷碗抛在看自行车女人的脚旁,抢夺者骑上自己的自行车,带着装有一把零钱的别人的书包,扬长而去。

⑥看自行车的女人追了几步,回头看看一排自行车,慢慢走回原地,捡起自己的小搪瓷碗,瞧着发愣。忽然,她把头往身旁的大树上一抵,呜呜哭了……

⑦第二次见到她,是在一家商场的自行车场。我因没买到合适的东西,带着的一百元钱也就没破开。取自行车时,我歉意地说:“忘带存车的零钱了,一百元你能找得开吗?”我以为她会朝不好的方面猜疑我,因为一个人从商场出来,居然说自己兜里连几角零钱都没有,不大可信的。她望着我怔了怔,然后一笑,很不好意思地说:“那就不用给钱了,走吧走吧!”她当时那笑,给我留下很深的印象。我们许多人,不是已被猜度惯了吗?偶尔有一次竟不被明明有理由猜度我们的人所猜度,于是我们自己反倒觉得很稀奇了。每每的,竟至于感激起来。我当时的心情就是那样。应该不好意思的是我,她倒那么不好意思。

⑧后来我又去那家商场,付存车费时,我说:“上次欠你两毛钱,这次一起付给你。”我之所以如此主动,是我觉得她肯定记得我欠她两毛钱的事,若由她提醒,我会尴尬的。不料她又像上次那样怔了怔,然后一笑,很不好意思地说:“不用啊,不用啊!”硬塞还给了我两毛钱。我将装东西的纸箱夹在车后座上,忍不住问她:“来北京多久了?”“还不到半年。”“家乡的日子怎么样?”“不容易啊……再加上我儿子又上了大学……”她将“大学”两个字说出特别强调的意味,一脸自豪。我推自行车下人行道时,觉得后轮很轻,回头一看,她正替我提着后轮呢。骑上自行车刚蹬了几下,纸箱掉了,她跑过来,从书包里掏出一截塑料绳……

⑨这年冬天,雪后的一个晚上,单位一位退休摄影师给我打电话,让我替他写一封表扬信。他要表扬的,就是那个看自行车的女人。“我到那家商场去,遇到熟人聊了一会儿,竟忘了取自行车,拎兜也忘在车筐里了。拎兜里的几百元钱倒没什么,关键是我洗的三百多张老照片啊!干了一辈子摄影,那些老照片可都是我的宝呀!天黑了我才想起来,急忙赶去,你猜怎么着?就剩我那辆车了!商场早关门了,看车的女人在冷风中站着,抱着我的拎兜,守着我那辆旧自行车。人心不可以没有了感动呀,是不是?人对人也不可以不知感激呀,是不是?”他在电话里言辞恳切。

⑩不久前我又去那家商场,见看自行车的已经换成一个男人了,我想问原先那个女人到哪里去了,张了张嘴,却什么也没问。我祈愿她永远也不会再碰到什么欺负她的人,比如那个抢夺了她书包的胖女人。

阳光底下,人与人应该是平等的。弱者有时对这平等反倒显得诚惶诚恐似的,不是他们不配,而是因为这起码的平等往往太少,太少……

(有删改)

13.本文写了“看自行车的女人”的哪几件事?请用简洁的语言分别概括。(4分)

14.品读第③段和第⑥段,从人物描写的角度,结合相关语句进行赏析。(4分)

第③段:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________

第⑥段:__________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.本文表现了作者的理性思考。作者是如何做到这一点的?请以第⑦段为例进行分析。(4分)

16.从全文看,“我”为什么想为“看自行车的女人”写点儿什么?(4分)

三、作文(50分)

17.成长的岁月使我不再责怪自己曾有的懦弱,因为我懂得了峰顶之下的小草,更是一种执着的生命。成长的岁月使我不再为月有阴晴圆缺而叹息,因为我懂得了光阴能够轮回,月亮永远是圆的。每个人有着不同的成长经历,当然也有着不同的成长故事。

请以“成长中的故事”为话题写一篇作文,题目自拟。

答案:

第四单元达标检测卷

一、1.C 点拨:A项,“睢”应读“suī”;B项,“祀”应读“sì”;D项“吮”应读“shǔn”。

2.B 点拨:A项,“箫”应写为“萧”;C项,“揭”应写为“竭”;D项,“畔”应写为“衅”。

3.C 点拨:本题运用【成语误用五判断法】。C项,“门庭若市”指门口和庭院里热闹得像市场一样,形容交际来往的人很多。用在此处不合语境。

4.A 点拨:B项缺主语;C项“加强……水平”搭配不当;D项“避免约1100万人不因吸烟死亡”的意思与所要表达的相反,应去掉句中的“不”。

5.A 点拨:A项运用了拟人的修辞手法,突出了大树的坚韧和顽强。

6.C 点拨:本题运用【句子排序“四步解题”法】。此段先抓“中心句”——强调孩子有天然的想象力,统领全文;接着指出这种想象力很脆弱,容易被摧残;然后再

指出摧残这种想象力的就是成人,并分析其中的原因,由此得出结论。抓住“因此”这样的标志词语也很快能判定⑤为结尾句。

7.①“令爱千金”改为“令爱”或“令千金”;②“承让”改为“手下留情”。

点拨:“令爱千金”重复啰嗦,应为“令爱”或“令千金”;“承让”是比赛时获胜方所说的谦辞,意思是自己胜得侥幸,承蒙对方的谦让,不能请对方“承让”。

8.亲爱的朋友们,大家好!我带来一株三叶草,它就是我的家乡衢州。瞧,三个叶片分别是开化、江山、龙游,中心是常山、柯城、衢江。三叶草是幸运的象征,我的家乡是幸运之城:拥有六千年的漫长历史,她是幸运的!沐浴孔宗南迁的儒风,她是幸运的!经受战火的洗礼和劫难的考验,古城墙上开出新的花朵,她是幸运的!衢州这株幸运草欢迎你!来衢州,享幸运!

点拨:解答此题要结合题目要求审清图意,要结合有关数字、关键词等提取有价值的信息,表达图意要力争做到语言的简明、连贯、得体。回答此题时应注意要求:①用一个比喻,让人记住地图的形状。②用一个主题词,凸显家乡的特点。

二、(一)9.发展:老葛拉不动卡在桥洞口的桃树,树上的漂浮物越聚越多,石桥危在旦夕。(2分)

高潮:老葛奋不顾身跳入洪水中,用锯子锯树。(2分)

点拨:本题考查对文章情节的梳理和概括能力。解题时,可先确定并概括小说的高潮部分。小说的高潮,是故事最感人、矛盾最激烈、人物形象最鲜明的部分。在本文中,高潮是“老葛奋不顾身跳入洪水中,用锯子锯树”。发展在高潮之前,也就是“用锯子锯树”的原因:“树上的漂浮物越聚越多,石桥危在旦夕。”

10.①交代了洪水来势凶猛、情况危急,渲染紧张气氛,引起读者阅读兴趣;②引出下文,为下文描写大桃树被洪水冲下卡在桥洞口做铺垫;③推动情节发展;④表现出主人公老葛英勇、善良、责任心强、甘于奉献的优秀品质。(4分)

点拨:本题考查环境描写的作用。解决本题要先对自然环境描写的作用有一个大致的了解:①交代事情发生的地点或背景,增加事情的真实性。②渲染气氛。③烘托人物心情。④寄托人物的思想感情。⑤反映人物的性格或品质。⑥推动情节的发展,为下文做铺垫。⑦深化作品主题。⑧象征暗示。本题可结合①②⑤⑥来作答。

11.(1)运用心理描写,生动形象地写出老葛看到桃树卡在洞口时内心的震惊与担心,表现出形势的危急,以及老葛准确的预见性和强烈的责任心。(3分)

点拨:“轰的一声大响”生动而形象地表现出了主人公内心的震惊与担心,“大叫一声”则表现出了形势的危急及主人公强烈的责任心。

(2)运用动作描写和神态描写,写出校长在听到老葛的要求竟然是再给孩子们上一堂课时,由不解到理解再到心生敬佩的心理变化过程。(3分)

点拨:本题考查人物描写的方法及作用。这几个词语,生动而准确地表现了校长的心理和情感变化过程。校长现在被深深打动,“愣了一下”说明之前校长还不理解他这样做的原因。

12.“守桥”是主人公老葛退休后义务承担起来的“工作”;“守桥”概括了文章中老葛在洪水中奋力守桥这一主要情节;主人公老葛守住了学校门前河上的小桥,守住了孩子们上学的路,同时,也守住了内心这座“教书育人”的“桥”,表现出他对教师这一职业的无限尊重与热爱。(6分)

点拨:本题考查题目的含义,要从表层含义、深层含义两方面解答。本文题目非常巧妙,桥是“架在水上或空中便于通行的建筑物”,但在文中,老葛守住了这座桥,深层里,他守住了“教书育人”这座“桥”。而教育,又是成人与孩子的传承,现实与未来的纽带。

(二)13.①她被胖女人冤枉,被抢走了装钱的书包。②她知道“我”没零钱时,免收“我”的存车费。③她不要“我”补给她的存车费,还帮“我”抬车、捆纸箱。④她等候忘了取车的摄影师,并帮他保管拎兜。(每点1分。意思对即可)

点拨:本题运用【概括小说故事情节法】。通读全文,看文章按时间顺序记叙了“看自行车的女人”的哪几件事。可以抓住关键语句,如“第一次见到她”“第二次见到她”“后来我又去那家商场”“这年冬天,雪后的一个晚上”,明确关于“看自行车的女人”的四件事。然后用“什么人做什么事,结果怎样”进行概括。

14.第③段:主要运用了外貌描写。(1分)“旧迷彩服”“老式旧布鞋”“脚面晒得很黑”写出了她衣服的廉价、穿着的过时、工作的辛苦。(1分)或:主要运用了神态描写。(1分)“她的两只眼睛,呈现着莫大而又无助的惊恐”写出了她当时的处境和内心的惊恐。(1分)

第⑥段:主要运用了动作描写。(1分)“追”“回头看看”“慢慢走回”“捡起”“瞧”“抵”“哭”写出了她被抢后的为难、无助与伤心。(1分)(意思对即可。)

点拨:本题考查学生对人物描写及作用的分析。第一步,细读文字,明确相关段落所用的描写方法。第③段描写女人的眼神与衣着,主要运用了外貌描写与神态描写。第⑥段描写女人的行为、表现,主要运用了动作描写。第二步,结合具体语境,分析描写方法的表达效果。

15.在叙述她免收“我”存车费这件事后进行议论。(1分)由她对“我”的信任、体谅,引起了“我”对人与人之间猜度与信任的感慨,引人深思。(3分)(意思对即可)

点拨:本题考查学生把握文章写作手法的能力。题干要求以第⑦段为例分析作者是如何做到理性思考的。分析第⑦段的结构,它按照表达方式的不同分为叙事、议论两层,叙议结合。先明确记叙了什么事,后明确事后阐发了什么观点。

16.①看自行车的女人的遭遇令“我”同情,她对“我”的体谅、对工作的尽职尽责令“我”感动。(2分)②看自行车的女人是社会中弱者的代表,为她写点什么是为了呼吁人们尊重他们,平等对待他们。(2分)

点拨:本题考查学生把握人物形象与文章主旨的能力。把握人物形象可以通过文中的四件事,分析出“看自行车的女人”的内在美好品质。再通过文章结尾,分析出作者的写作目的。两者结合作答。

三、17.思路点拨:成长,一个永恒的话题。试着回望一下自己已走过的这一段人生之旅。随着年龄的增长,你的身体渐渐地长高,你的知识渐渐地丰富,你的思想渐渐地成熟,你的性格渐渐地形成。在你人生的这一段起始之路上,你留下了一串怎样的足迹呢?或许你忘不了训练场上挂在每个人脸上的晶莹的汗珠,荣获团体奖时那欢呼雀跃的场面;或许你忘不了当我们取得进步时,老师脸上那会心的微笑;或许你忘不了早读课上的齐声歌唱;或许你忘不了自习课上的纸团大战;或许你忘不了毕业时的泪流满面………成长的足迹,即人生中比较深刻的经历和过程,思想上的成长远比生理上的成长重要。此题较宜写成回忆性的记叙文或散文。它给我们提示出一条明显的行文线索:年龄的增加,身心的成长。文章主体部分可用一种并列式结构来铺排,而在选材内容上则应有一种层递式的扩展。要竭力捕捉自己成长中的闪光点,来给文章增辉。

例文:成长不烦恼①一个人,静坐在屋后的小树林里,听潺潺水声,看流水奔腾向前,不禁想起了“逝者如斯”的古语。在不知不觉间,那悦耳动听的鸟鸣,灿烂的朝阳,已经伴着我,一天天,一年年,成长至今。回望走过的路,一路深深浅浅的脚印,记下了我奋进的历程。陪着我的还有那踏实的脚印中隐约着的五个大字:成长不烦恼!F1②小时候,父母是港湾,是最坚实的依靠。每次在外面受了委屈,只有跑回家,躲在妈妈怀里大哭一场,听听温柔的安慰,我才能擦干泪。现在不同了,我长大了,更学会了靠自己。我开始勇敢,每当父母看着我坚强,看着我面对挫折自信的微笑,他们总笑着说:“孩子,你长大了,能干了!”成长,学会了自强自立,真高兴!F2③渐渐长大,读懂了鲁迅的犀利,朱自清的柔美,冰心的婉约……慢慢地,心中升腾起一种对文学特殊的情愫。我看到柔美的月色下一朵粉色荷花悄悄地开放,更听到树梢枝头花苞绽开的轻响……我开始追逐心中的梦。F3道路是布满荆棘的,但成功是甜蜜的。我捏着铅印的“豆腐块”,兴奋得手舞足蹈……成长,有梦就去追,真高兴!④也许有人会问:难道你的成长中就没有失败的悲伤吗?不,我也有过许多失败。只是我认为,每次的失败都是新的起点,都意味着离那个光辉的终点更近了一步。失败是一枚青橄榄,初尝酸涩,细品甘甜。我们必会在一次次失败的摸爬滚打中锻炼出一身的坚韧、耐心和勇气。既然如此,失败何足为惧?要记住:没什么能挡住我们前进的步伐!成长,从失败中收获,真高兴!F4⑤其实,成长的喜悦与欢乐又何止这些呢?运动会上的奋力拼搏、集体的团结温暖、友情的细腻温馨、懂得了更多道理、学习更广博的知识、更加成熟而有内涵……如此种种,不都是成长中收获的喜悦吗?F5⑥现在,你还会抱怨成长中“处处皆烦恼”,而无乐趣吗?敞开心扉,拥抱成长吧!⑦我的成长不烦恼!F6

点评:第一段为我们创设了优美的场景。“成长不烦恼”,开篇点题。“他们总笑着说:‘孩子,你长大了,能干了!’”用父母的语言侧面体现了“我”的成长。融情于景,优美语句的使用为文章添色。将失败比作“青橄榄”,运用比喻的修辞让我们理解失败的真谛,“失败何足为惧?”一个反问点明成长中失败是必不可少的,要从中汲取勇气。运用排比句的形式细数成长中的快乐,使“成长不烦恼”的主题更加充实。结尾再次点题,首尾呼应。

总评:本文开头小作者由生活中看到、听到的点滴,展开回忆,想到自己的成长历程。在点滴的细节中描绘自己成长中积累的乐趣。文章开篇点题,紧扣主旨,结尾言简意赅,落地有声,在结构上一气呵成。在内容上通过自己的体验告诉人们,只要用乐观的心去面对生活,细心体味周围的一切,那么我们每个人的成长都不烦恼!立意积极乐观,展现了小作者阳光的心态。

三、单元考点方法专项练

第四单元

小说专项

概括小说的故事情节)

一、考点解说

故事情节是小说中用以表现主题和人物性格的一系列有组织的生活事件。故事情节的划分可以按照时间顺序,不同人物的出场或场景的转换,线索人物的视角变化等。故事情节一般包括开端、发展、高潮、结局四部分。中考中常见的题型有:①用一句话(简明的语言)概括小说的情节。②文中共写了哪几件事?请依次加以概括。③用填空的方式概括小说部分内容(开端、发展、高潮、结局四部分中的某一部分)。

二、解题方法

此种题型运用概括小说故事情节法。

概括小说的故事情节时,可先抓住小说中的主要人物,理清情节的开端、发展、高潮、结局,然后用“何人+何时+何地+何事+结果”的方式简明扼要地组织答案。概括小说的故事情节,要避免前后情节的相互交错,注意事件涉及的对象,做到前后一致贯通。

三、考点训练

(中考·临沂)

名人墙

王伟华

哥已经来弟家三天了。

哥终于支支吾吾,把自己的来意讲明了。

弟是将军,是小清河村里走出去的最能的人,也是乡里有名、县里挂号的人。哥是小清河村村支书,早已退了很多年了。退了的哥偏偏不肯安生,喜欢乱操心。家乡的雨季眼看就要来了,小清河就要变成黄水河。河上无桥,村民出行、村里的孩子们来来回回上学又成了问题。哥在新任村支书面前夸下海口,他去省城找他家老三,一定要把修桥的钱给化来。

哥,不是兄弟我不念乡情,我确实有我的难处。家大业大是不差,可向我伸手的地方也多啊……你也这么大年纪了,回去好好跟嫂子过日子吧,折腾啥呢?你一手能翻了咱那穷窝儿的天么?

弟满脸真诚,说得哥红着脸低了头。

哥走了……

哥没再向弟开过一次口,回家他闷闷地跟新任村支书说:老三有难处,咱不能难为他。靠天靠地不如靠自己,桥,咱自己修吧。

哥带头把自己存的那点儿养老钱全拿出来,又挨家挨户去动员:再苦不能苦孩子啊。那些心下犹豫的村民也就不好再说什么,有钱的出钱,有力的出力。小清河上人欢马叫,热腾腾地忙活起来。没有谁号召,顺其自然,哥成了建桥的大总管,从桥体设计到材料的置备,他都一手操管。七十多岁的老头儿了,驼着背,顶着一头白发,在人声喧嚣的工地上,指挥人,指挥车。有爱开玩笑的年轻人从“嗵嗵嗵”的马达声里冲他大喊:大爷,我看您有大将军的风度。

工地上噪音太大,哥听不清,但从对方脸上的表情明白些什么。他咧开嘴,笑得憨,也笑得欢,露出黑黑的空牙洞来,额前的一缕白头发在风里一下一下地翻。

桥修成,一座漂亮又结实的双孔石拱桥,青石桥体,白沙路面,神气地横跨在小清河上,蛮横了多少年的小清河一下子驯顺了,不再张牙舞爪,河水从桥孔下钻过去,柔顺地顺河堤而下。村民们到河对岸去种田,不再用肩挑手提,三轮机动车可以开到家门口;孩子们上学不再用大人护送,背着书包蹦蹦跳跳就过了河。村里再没有牲畜掉下河淹死这些让人烦恼的事儿了。

修了一座桥,把哥累得不轻。原来就年老体弱的人,身体越发弱下去。他要拄着拐棍才能从家走到桥上看看。夕光晚照中,村里上空的炊烟袅袅地升上天空。牛羊归圈,孩子放学,村民扛着工具慢悠悠回家。满头银发的哥拄着拐棍站在桥头,被西天的云霞镀了一身的金粉。像一尊塑像。

大爷好啊。

太爷爷好。

……

每一个过路的人,看到桥头上伫立着的哥,都会恭恭敬敬向哥打声招呼。

哥回应着,脸上的笑意久久不去。

哥给弟打电话,说小清河上有桥了,小车可以一直开到家门口。哥想弟了,年纪越大,越是牵念。弟却总是那么忙,今天出差,明天开会,一副日理万机的样子。

哥便不再说什么,叮嘱几句,挂电话。

弟回来时,哥已经缠绵病榻多日。弟不是专程回来看哥的,是回来参加县里的一个活动。县里要树一面名人墙,把全县在全国各地的显要都召集回来,给他们立传扬名,也是对县里的一项宣传。

弟说,这是县里的大事,自己再怎么忙也要回来啊。

是,是该回来。人不能忘本。哥拉着弟的手亲不够。

呵,你以为他妈的他们白请我回来啊,每个人都要带着货回来。一个名字刻上去,二十万。弟还是那气度,当将军当惯了,说起话来骂骂咧咧。

二十万块?二十万啊……哥脸上的笑容慢慢敛了去,他的肝又开始疼了,疼得他直抽凉气。二十万块,我们乡下人几家一年不吃不喝也攒不够二十万。我们修桥才花了四万多……

花二十万,就为把名字刻到石头里,哥到死也没想明白弟这算的是哪门子账。

(选自《2014年中国微型小说精选》,有改动)

根据文意,用简洁的语言补充故事情节。(3分)

哥找弟筹资修桥,弟①__________→哥②__________,桥修成→哥牵念弟打电话,弟借口忙未归→弟③__________,哥至死不理解弟的心思。

分析人物形象)

一、考点解说

小说中的人物形象是中考的重要考点之一。它主要涉及以下几个方面:区分主要人物与次要人物;概括人物的性格特征;分析人物形象的典型意义。

常见的题型:①小说的主人公是什么样的人?请结合小说的具体内容分析。②某某是一个什么样的人?请简要分析其性格特点。③试分析某人物的形象。

二、解题方法

此题型运用人物形象五分析法。

一般从五个方面分析:①重视人物的身份、地位、经历、教养、气度等,因为这些直接决定着人物的言行,影响着人物的性格;②将典型人物置于典型环境中去理解;③通过人物的肖像、动作、语言、神态等分析人物;④通过人物间的关系来分析人物性格;⑤要结合写作背景或主题去理解人物形象。

三、考点训练

(中考·安顺)【导学号:50502037】

月光手帕

韦延丽

秋夜的风一阵又一阵地袭击着阿斌单薄的身体,阿斌不由打个冷战,他借着月光顺着山沟吃力地穿过一条泥泞的土路,路的尽头,一棵高大的榕树下,趴着一栋石头和茅草垒成的小屋。

阿斌在屋前站定,喘一口气,正了正身子,轻轻叩响锈迹斑斑的门环。

少顷,伴随着沉重的“嘎吱”声,一个光光的小脑袋探出门外。

“你找谁?”男孩儿警惕地盯着他问。

“我路过这里,迷路了。”阿斌专注地看着男孩儿,“能给我一碗水喝吗?”

小脑袋又重缩回屋内,阿斌在门前的石堆上坐下。

男孩儿端来了水,水随着男孩儿的脚步在粗瓷碗里晃动,溢满了一碗月光。

阿斌起身接过碗,一仰脖子,粗瓷碗里的水就失去了光亮。阿斌满足地咂了咂嘴巴,问男孩儿:“只有你一个人在家吗?你爹娘呢?”

“娘帮人卖夜宵去了,爹去了天堂。”“爹——你爹怎么会在天堂?”

我娘说:“我哥和人打了架后不敢回家,爹到处找他,路上出了车祸,上了天堂。”

一阵风吹来,阿斌揉了揉眼睛。

“你怎么啦?”“我、我……沙子进了眼睛。你们怎么不在村里住?”

“我娘说,以前我们是住在村里的。哥和人打架后,原本要好的两家人成了仇人,被打的那家人天天来逼爹娘交出我哥,赔偿医药费。爹死后,娘只得将村里的房子卖掉抵了赔偿款,于是我们就搬来这儿住了。娘说,住在这儿也好,免得村里人老在背后指指点点,说娘会生不会养,养了个罪犯。娘还说,让我好好读书,爱读书的孩子不会打架。”

“你哥打的人,关你娘什么事?”“当然有关系啦,他是爹娘的儿子呀!”男孩儿不满地说,“娘说哥的罪,顶多坐三年牢,如果他敢承担,现在早出来了……可是他跑了,他怕坐牢。他不要爹娘,不要我了,呜呜……”

阿斌蹲下搂过男孩儿,想安慰他,男孩儿却机警地跳开①,说:“我不认识你!”

阿斌尴尬地收回手,停了停又问:“你还记得你哥吗?”“不记得,我哥出事时我才两岁多。娘说,小时候我哥常背我呢,他可喜欢我了。”

“你哥犯了错,你和你娘还会想他吗?”“想,当然想啦!我娘说,我哥那是一时糊涂,那时不懂事,他要是知道错了,改正了,一定是个好孩子呢!唉,他要是能回来就好了,我就不用天天晚上担惊受怕了。”

“担惊受怕?晚上都是你一个人在家吗?”“是的,娘虽然卖了村里的房子,但人家的钱还没赔清,娘答应每年赔人家一万。为了赔人家钱,娘白天做农活,晚上帮人卖夜宵。娘说,明年就可以赔完,那时她就可以陪我了。不过我不怕,爹在天上保护我呢!”

阿斌心里一痛,他剧烈地咳嗽起来。他急忙用手捂着嘴,快步走到石堆旁的树下,借着树阴抹去眼角的泪。月光透过树隙,斑驳地洒在阿斌身上。

“你踩到月光手帕了!②”男孩儿惊叫起来。

阿斌急忙后退几步,左看右看。

“月光手帕?”“就在那儿。”男孩儿指着树阴说。

顺着男孩儿手指的方向,阿斌看到了黑漆漆的地上铺满了一片又一片巴掌大的手帕,那是月光穿透树隙洒下来的。

“是那儿吗?”阿斌问。

“是的,就是那些手帕。娘说,一个人,只要心里无愧,心里装着美,就能看见这美丽的月光手帕。娘还说,娘要等,等到我哥看到月光手帕的那一天。”

阿斌再也忍不住,他双腿一软,跪在了手帕前,任大滴大滴的泪珠滚落,掉在地上的手帕里,为爹娘,为那个被他打伤的小伙伴,更为自己。

他从怀里掏出一张照片,哽咽着,塞给男孩儿说:“从此以后,你和娘,再也不用担惊受怕了……可是你们,至少还得等我三年。”

照片上,有阿斌、男孩儿,还有满脸慈祥的爹娘。

阿斌毅然踏上山路,走进月光中,满地的“手帕”忽地抱成团儿,包裹着阿斌向前走去……

(选自《微型小说选刊》,有改动)

选文中阿斌这个人物形象主要的性格特征是什么?(3分)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

探究人物性格、心理及行为形成的原因)

一、考点解说

探究人物性格、心理及行为形成的原因,在中考记叙性文学作品阅读理解中属于难点。这个考点主要包括下面几点:一是对文章(段落)蕴含的人物情感的理解;二是结合语句揣摩文中作者或作品中人物的心理活动;三是概括人物心理或情感的变化过程;四是探究文中人物的某种行为或情感形成的原因。

考题通常表述为:(1)说说文中画线句子表现了人物怎样的情感。(2)阅读文中画线句段,揣摩文中人物当时的心理活动。(3)文中的××人物为什么会有当时的举动或感受。

二、解题方法

此种题型可用原因分析四步法。

第一步,领悟主旨:认真阅读,深入了解文章的主要内容,把握文章主旨、作者情感。

第二步,提取信息:确定答题范围,锁定阅读区域,联系上下文,筛选有效信息,并加工改造。

第三步,进入角色:全神贯注,把自己当作作品中的某个人物,设身处地地思考。

第四步,组织答案:选准角度,抓住文章关键性词句,答出要点,语言简洁明了。

三、考点训练

(中考·温州)

为了水晶心

弗朗西斯·弗罗斯特

①农场就在山顶上,周围大山连绵不绝,苍茫茫地给人以温柔亲切的感觉。当他赶着牛群走向牧场的时候,当他穿过晒谷场到猪圈去的时候,他总喜欢看着那些大山。

②他是一个漂亮的小伙,喜欢让风雨阳光直接接触他的皮肤。父母去世后,给他留下了负债累累的农场。后来,邻居哈德把女儿萨丽嫁给了他。

③婚后,萨丽发现她所嫁的不只是个农夫,而且还是个诗人。那天,他拿着从林子里采来的七瓣莲走到她面前。

④“我无法给你别的好东西,因为我们欠着债,但如果你喜欢的话,我可以带给你树林里的东西。”

⑤她把一只手轻轻地放在他面颊上,“我更喜欢树林里的东西,约翰。”

⑥“这儿有一首诗。”他朗诵了起来。

⑦听完后,她大为惊讶,“啊!真是棒极了!约翰!是你写的吗?”

⑧他惭愧地露齿一笑,“这……”

⑨“一定是你写的!我真不知道你还会写诗!再多给我写一些吧!”

⑩“晚饭后我再给你读一首。”他说。

他走进谷仓,从干草垛里掏出一本被虫子蛀过的诗集。他曾想,既然没什么可送给萨丽的,那就给她一点别的东西——能从这本书中找到的最美的诗句。他并没有想到她会以为是他写的,而且还给她带来了欢乐。他坐在干草垛上又背下了一首。

晚上,他们在晒谷场上散步,看着大山,他用低沉的声音给她朗诵。她的欢喜对他来说比饭菜更香甜。

儿子出生后,他逐渐增加了一些新诗,每次她都会说:“写得真好,约翰!”

女儿出生那年,庄稼很不好,债务沉重地压在他的身上。冬夜里,孩子们进入了梦乡,萨丽坐在火炉旁缝补衣衫,他就靠在椅子上,端详着她,心里在想,即使用最伟大的诗歌来形容她也绝不过分。这时,她抬起头微笑着说:“再给我朗诵一遍《爱人,让我们肝胆相照》吧,约翰。”

他轻声朗诵起来:

“啊!爱人,让我们肝胆相照。

因为,

尽管这个世界在我们梦中

是那么丰富,那么清新,那么美好,

而在现实中

却没有欢乐,没有温馨,没有阳光普照。

我们好像站在漆黑的原野上,

听凭世风日下,正不压邪,风雨飘摇。”

第三个孩子生下来就死了,萨丽也病得厉害。债单上又增了一笔医药费。

光阴荏苒,他们辛辛苦苦、一点一滴地减少着债务。

有一天,女儿拿来了一本小书。

“您还记得那些年爸爸读给您听的诗吗?它们都在这本书上!看这儿——‘去吧,从山里来的牧童,因为他们在呼唤你……’”

“这是那年冬天,孩子死了的时候,他读给我听的。”

“他一直在骗人!他说是他写的这些诗!”

“不,”萨丽低哑地说道,“是我对他这样说的。除了诗以外他什么也没说过。我永远不让他知道我已了解了事实。不然他的心都会碎了的。我现在知道了他是多么爱我……”

六十岁时,约翰到山下还清了最后一笔债。回来后,他走进谷仓,坐在干草垛上,哭了起来。他给她背了四十年的诗,他们俩相濡以沫,真是像诗里讲的“肝胆相照”。现在好了,他再不需要昧着良心给她背诗了。

萨丽在谷仓找到他。他们一起来到晒谷场上,又注视着大山。

“大山是我们的了,我们可以尽情地看了,一直到死。”他说道。

但是,就在那一个星期,萨丽发起了高烧。约翰心如火燎,紧握着她发烫的手指。

“约翰,”她哽塞着说,“诗,新的。”

他怔住了。所有背过的诗他都反复地念给她听了。

“好,亲爱的。”他吃力地把一个个字组织在一起,为她作了一首诗,他自己的诗,他一生当中唯一的一首诗。

“那些永远属于我们的大山啊,

把飞花般的群星撤满天上。

大山用夜的语言互诉衷肠,

直入云霄的峰巅像插上了翅膀。

我和我的爱人将攀上群峰,

乘上那岩石的翅膀在长空里翱翔。

她把头埋进我的臂弯,

我把唇垂在她的脸庞。”

“是你写的,约翰?”

“是的,是我自己写的。”他说。

他把她埋在能看到大山的地方。那本诗集同七瓣莲一起躺在她的坟墓上。

(选自《心灵的日出》,有删改)

1.在约翰“一生当中唯一的一首诗”中,他为什么要借助“大山”表达情感?结合小说内容加以分析。(5分)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2.《心灵的日出》一书的编者将这篇小说编入“第二种生活”单元。结合小说内容,联系下边的单元导语,探究编者的意图。(8分)

INCLUDEPICTURE

"C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\典中点九年级语文下(YW)\\P52.TIF"

\

MERGEFORMATINET

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

答案:

第四单元 小说专项

考点1:三、①拒绝并责怪哥折腾 ②操管修桥(或出资动员指挥修桥) ③带巨款回县为刻名(3分)

考点2:三、良心未泯,知错能改,勇于担当,重视亲情。(3分,答出三点即可,答对一点得一分)

点拨:从文中阿斌与小男孩的对话可以看出他对家人的关心,“阿斌心里一痛……抹去眼角的泪”则可以看出他良心发现;“阿斌再也忍不住

,他双腿一软,跪在了手帕前,任大滴大滴的泪珠滚落,掉在地上的手帕里,为爹娘,为那个被他打伤的小伙伴,更为自己”可以看出他的悔改心理;“阿斌毅然踏上山路,走进月光中”可以看出他的担当。据此分析,用词语概括,一般为两字词或者四字词,多角度全面概括解答。

考点3:三、1.示例:大山是约翰和萨丽的生活环境,也是他们寄托希望的美好家园。约翰与萨丽常常一起看大山,大山给予他们力量,支撑他们度过艰辛的岁月。萨丽死后,约翰将她“埋在能看到大山的地方”,大山是他们的生命归宿。约翰借“大山”来表达情感,是因为大山是他生命的基石、精神的家园,诗歌也因此有了更鲜明的形象感,更深沉的感染力。(5分)

点拨:可以从文章的主题来回答,一个是大山的原义:

他们生活的场所;再一个是大山的象征意义:大山给予他们力量,支撑他们度过艰辛的岁月,约翰借“大山”来表达情感。可从以上角度来分析。

2.示例:约翰在艰辛的岁月里读诗给萨丽听,他们相濡以沫、肝胆相照,生活“有了味道”。萨丽生病后,约翰把他对萨丽的爱以及对生活的憧憬融在“一个个字”中,写出了一首诗,成了一个真正的诗人,萨丽也因此拥有了一首真正属于自己的诗。这是他们共同创造出的完全不同于背读别人诗歌的“第二种生活”

。编者将这篇小说编入这个单元,意在引导读者通过两颗“水晶心”的故事,认识到文学能丰富人们的精神生活,创造出更为辉煌的世界。(8分) 点拨:单元导语内涵为:无论如何贫穷,我们都应该有自己的精神生活,不能放弃我们内心最美好的情感。编者将这篇小说编入这个单元,意在引导读者通过两颗“水晶心”的故事,认识到文学能丰富人生的精神生活,创造出更为辉煌的世界。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 家

- 2 *石缝间的生命

- 3废墟的召唤

- 4 *更浩瀚的海洋

- 第二单元

- 5 词两首

- 6 再别康桥

- 7 *这是四点零八分的北京

- 8 *外国诗两首

- 第三单元

- 9 《家》的序和跋

- 10 读《堂吉诃德》

- 11 *永远新生

- 12 *科学与艺术

- 第四单元

- 13 故乡

- 14 *小男孩

- 15 百合花

- 16 *奥伊达的理想

- 第五单元

- 17 笑

- 18 南州六月荔枝丹

- 19 *善待家园

- 20 *龙永图趣说WTO

- 第六单元

- 21 古文二则

- 22 与朱元思书

- 23 *送东阳马生序

- 24 *与妻书

- 25 诗词六首

- 第七单元

- 26 《庄子》二则

- 27 *周公诫子

- 28 出师表

- 29 *答司马谏议书

- 30 诗词五首