13.故乡课件(含视频)

图片预览

文档简介

课件49张PPT。故乡是飘零落叶的根,是漂泊游子的归宿,古人有许多描写思乡之情的诗句,乡情已积淀为生命的血肉精魂,感人肺腑。李白有“举头望明月,低头思故乡”,杜甫有“露从今夜白,月是故乡明”,马致远有“夕阳西下,断肠人在天涯”。今天就让我们一起去看看鲁迅先生的《故乡》。小说 故 乡133. 认识旧社会农民普通痛苦的根源,珍惜今天

的幸福生活。 了解作者及写作背景,理解小说的人物形象、

情节发展、环境描写的作用。 分析闰土等人的前后变化,学习运用对比、

细节描写等手法刻画人物的方法,理解小说

的主题。(重点)(难点) 鲁迅(1881-1936),本名周树人,浙江绍兴人,伟大的文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。代表作有我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》。小说集《呐喊》《彷徨》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和许多本杂文集,都收在《鲁迅全集》里。 《故乡》反映的是辛亥革命十年后的中国农村社会情况。辛亥革命虽然赶跑了一个皇帝,但并没有改变中国半封建半殖民地的社会性质。作者回乡期间,耳闻目睹了农村疮痍累累的残酷现实,加之在这个社会中求索了几十年,于是写出了悲凉沉郁的《故乡》这篇小说。 小说:以刻画人物为中心,通过完整的故事情节叙述和环境描写来反映社会生活。

三要素:人物、故事情节、环境。

故事情节:开端、发展、高潮、结局。

塑造人物方法:外貌、语言、动作、神态、心理。

分类(篇幅):长篇、中篇、短篇、小小说。

小 说 “闰土”的原型是章闰水,他的家在绍兴城外六十里的杜浦村,村子坐落在曹娥江边,当地的人叫作“海边”,江边有一片平坦的沙地,种着很多瓜果。章闰水

从小就生活在这样一个贫苦的家庭。父亲在鲁迅家做忙

月时,常常把他带了去。章闰水和鲁迅年龄差不多,二

人很快就成了好朋友,常在一块儿玩耍,并以“兄弟”相称,鲁迅总是亲热地叫他“闰水哥”。闰水成了鲁迅最要好的少年朋友,还给鲁迅讲了很多关于农村的新鲜故事。闰土的原型 这种友谊一直持续到青年时代。鲁迅去南京读书后,寒假回故乡绍兴时,还邀了闰水一块儿去游玩。

1934年大旱,地里颗粒无收,逼债的、收捐的又找上门来,没办法,闰水只好把地卖了,成了一贫如洗的穷苦农民,只能靠租种土地和出外打工为生。由于贫困和积劳成疾,五十多岁后,章闰水背上生了一个恶疮,家里又没钱医治,致使伤口化脓,一直不能愈合,而且越来越严重,终于在五十七岁时亡故。 魔法记忆之偏旁记忆法 :天上无日为阴晦,言之凿凿为教诲。黛 猹 弶 踝

髀 廿 阴晦 dàichájiànɡ huáibìniànhuì恣睢 潮汛 嗤笑 愕然 鹁鸪

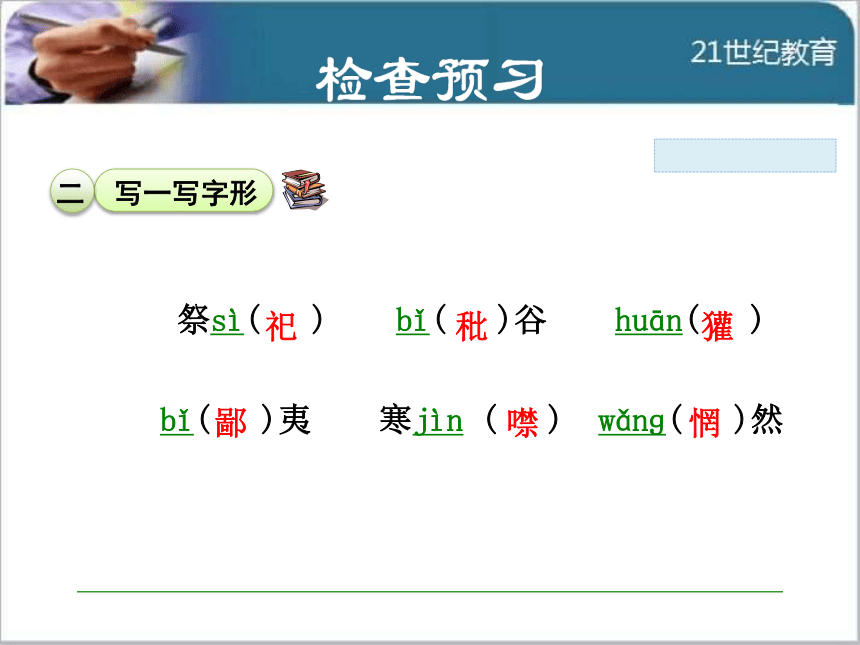

瑟索 潺潺 伶仃 断茎 zì suīxùnchīèbó ɡūsèchánlínɡ dīnɡ jīnɡ祭sì( ) bǐ( )谷 huān( )

bǐ( )夷 寒jìn ( ) wǎnɡ( )然祀秕獾鄙噤惘1. 阴晦:

阴沉昏暗。

2. 萧索:

荒凉、冷落的意思。

3. 伶仃:

孤独,没有依靠。这里指瘦弱。

4. 愕然:

吃惊的样子。5. 鄙夷:

看不起。

鄙夷、鄙薄辨析:

二者都有轻视、看不起的意思。“鄙夷”指以为平庸

或浅陋,傲慢、轻蔑地看待,不屑一顾。如:然而圆

规很不平,显出鄙夷的神色。“鄙薄”指轻视,看不

起、嫌恶,对象可以是人,也可以是事物。如:这对

于一班见异思迁的人,对于一班鄙薄技术工作以为不

足道、以为无出路的人,也是一个极好的教训。 6. 嗤笑:

讥笑。

7. 大抵:

大概。

8. 惘然:

心里好像失去了什么的样子。

9. 恣睢:

放纵,放任。

10.隔膜:

彼此思想感情不相通。 请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章自然的风格。《故乡》课文朗读。1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。1. 全文以什么为线索组织材料的?写了哪些故事

情节?【答案】

线索:“我”回故乡的见闻和感受。

情节:一、回故乡。(1-5)

二、在故乡。(6—77)

三、离故乡。(78—88)

2. 这篇小说的三个主要人物是谁? 【答案】闰土、 杨二嫂、 “我”【答案】忧郁、感伤。3. 好的文章总在有很强的感染力,诵读本文后,

你认为笼罩全文的感情是什么的? 1. 简析课文第2段故乡给人的印象是怎样的。

【答案】“阴晦”“冷风”“苍黄”“横”等字词形象地渲染出故乡沉寂、荒凉、死气沉沉的景象。“苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村”,仿佛使我们置身于深冬季节

的原野,“苍黄的天”已使人感到压抑,远近村落又那么荒凉,更令人产生忧虑不安的感觉,而一个“横”字则更把一片荒凉的景象尽现,它们个个如同僵卧在严寒中一样,突出了故乡的“没有一些活气”。作者只寥寥几笔就写出了旧中国农村日益凋敝的面貌。

自然环境描写作用分析法。

分析自然环境描写及其作用是中考小说阅读中的常考考点,其作用主要有:(1)渲染……气氛,为下文……(埋伏笔、作铺垫等);(2)烘托人物……的心情或形象;(3)推动故事情节发展;(4)间接表现人物性格、暗示文章主题等。一般答题模式为:本段文字描写了……,渲染了(衬托了、交代了)……,表现了……。解答这一类题目时要从这几个方面思考,本题中就起到了渲染氛围、烘托人物心情两个作用。 2. “我到了自家的房外,我的母亲早已迎着出来了,

接着便飞出了八岁的侄儿宏儿。”“迎”“飞”两

字有怎样的表达效果?

【答案】“迎”“飞”用词准确,符合人物不同年

龄段的特点,写出了两种不同年龄层次人物生命的

活力的差异。“迎”字写出了母亲盼望“我”归来

的急切心情,“飞”运用拟物修辞,既写出了孩子

的活泼可爱,又写出了侄儿见到亲人的喜悦心情。 3. “我的母亲很高兴,但也藏着许多凄凉的神情。”

母亲又高兴又凄凉的心情是否矛盾?为什么?

【答案】不矛盾,“高兴”与“凄凉”这两个词写出

了母亲内心复杂的情感,“高兴”是因为见到了久

别的儿子,“凄凉”是因为要离开故乡远行了。 4. 课文12-30自然段运用了什么叙述方式?有什么

作用?

【答案】插叙。这部分文字塑造了少年闰土活泼

健康、动作干炼、能言善说、见多识广、有勇

有谋、热情纯真的小英雄形象。插入少年闰土

和“我”友谊片断,表现了“我”和闰土纯真

亲密的朋友关系,与下文两人的隔膜关系形成

鲜明的对比。 5. 课文第12段写“我”记忆中的故乡的图画,这幅

图画有什么特点?说说这样写的作用。

【答案】第12段描绘了一幅“月夜刺猹图”,记

忆中的故乡美丽动人,色彩明快;作者用美丽

的景物作为少年闰土形象的烘托,同时它也是

作者理想中故乡的象征,与现实中萧条冷落的

故乡形成鲜明的对比。 6. 闰土脸上“欢喜”和“凄凉”两种不同的神情同时出现是否矛

盾?这里对闰土的描写刻画出闰土怎样的形象?

【答案】不矛盾。闰土见到阔别多年的儿时好友,自然高兴,

所以“欢喜”;但二十多年的世态炎凉,以及贫困、窘迫的生

活使他感到痛苦、难堪,所以脸上又现出“凄凉”的神情。表

现了闰土见到儿时朋友的复杂心情。“动着嘴唇”“终于恭敬

起来”说明闰土经过激烈的思想斗争,封建等级观念最终战胜

了少年时的纯真友情。一个满含愁苦、愚钝麻木的中年闰土的

形象出现在读者眼前。 重点品析第53-77自然段 7. 为什么“我”听了闰土的称呼后“似乎打了一个

寒噤”?

【答案】“老爷”这一称呼表明“我”与闰土少

年时代建立起来的纯真友谊已被森严的封建等级

观念所取代。“我”内心感到悲凉、凄冷,因此

“我”“似乎打了一个寒噤”。 8. 你认为这“厚障壁”指什么?为什么是“可悲”的?

【答案】指的是一种人的观念、地位、生活环境差异

所带来的精神上的隔膜。文中是借喻的说法。“可

悲”在于这样的“厚障壁”在生活中近于“合理”

地存在着,而且也是精神上、伦理上难以打破的。 9. 在71自然段中,中年闰土与“我”对话中,多次

使用省略号,这对刻画人物形象有什么作用?

【答案】在这短短的一段话中,作者连用四处省

略号,不仅写出了中年闰土反应呆滞,头脑已被

痛苦塞满,讲话吞吞吐吐,更有助于刻画中年闰

土——木偶人的形象。这与口齿伶俐的少年闰土

形成了鲜明的对比,深化了文章的主题。 10.“他只是摇头,脸是虽然刻着许多皱纹,却全然不

动,仿佛石像一般。”这段文字运用了什么描写?

有什么作用?

【答案】主要运用了神态描写。“石像一般”运用

明喻的修辞手法,形象地刻画出闰土内心的不平却

又无力反抗,在看不到希望中变得迟钝、麻木的形

象。生活的重担将闰土压得沉默寡言了,这与“心

里有无穷无尽的希奇的事”的少年闰土形成鲜明的

对比。 神态描写作用分析法。

神态描写的主要作用是表现人物内心世界,活现人物形象;刻画人物性格,反映人物品质。除了全面了解这些作用之外,分析时还要根据作者的写作目的和要体现的中心来分析。回答此题型的一般格式为:此处通过……词语或修辞,生动地写出了……的心理,表现了……(性格、品质)。本题中“仿佛石像一般”写出了人物内心的压抑,也表现出人物所处的环境的特点。 重难点小结 这一部分文字作者重点塑造了中年闰土饱经风霜、极度贫困、经日在苦难中挣扎的形象,与少年时的闰土形成鲜明对比。反映了农民命运的日益悲惨;“我”和闰土关系的前后对比,反映等级观念的鸿沟难以逾越,表达了作者对黑暗社会现实的极度不满,以及改造旧社会的强烈愿望。 11.怎样理解“我只觉得我四面有看不见的高墙,将

我隔成孤身,使我非常气闷”这句话?

【答案】这里的“高墙”是借喻。因“我”对故

乡的期望与故乡的现实相去甚远,因“我”与故

乡的人们有较大的隔膜,所以“我”感到四面仿

佛都是“高墙”。此句充满哲理,极好地深化了

主题。 12.“西瓜地上小英雄的影像,我本来十分清楚,现

在却忽地模糊了”中“模糊”与“清楚”是否矛

盾,为什么?

【答案】“西瓜地上小英雄的影像”中寄托了对

美丽故乡的回忆,对理想生活的憧憬和追求。

“清楚”是说追求的目标是清楚的,“模糊”是

因为故乡的现实使“我”感到美好未来的渺茫,

正因为这些“我”所以感到“悲哀”。13.谈谈你对文章最后两句话的理解。

【答案】作者把希望比作路,意思是只空有希望而

不去奋斗、追求,希望便“无所谓有”;有了希望

并始终不渝地去斗争、实践,希望便“无所谓无”。

人们都满怀希望奋斗,就会迎来新生活。这两句话

升华了主题思想,给人以鼓舞。【答案】运用对比的写法是这篇小说独到的特色。本文在对比中刻画人物,表现主题。少年闰土和中年闰土对比,反映了农民命运的日益悲惨;“我”和闰土关系的前后对比,反映等级观念的鸿沟难于逾越;闰土与杨二嫂的对比,杨二嫂的尖刻自私衬托了闰土的憨厚朴实;杨二嫂前后生活的对比,反映黑暗社会已病入膏肓;故乡情景的前后对比,反映每况愈下的中国农村经济等等。以少年闰土与中年闰土的对比为例:

1. 【手法探究】小说主要运用了哪些对比?有什么作用?试结合

课文举例分析。 【答案】小说以“我”回故乡的见闻感受为线索, 记叙了

“我”回故乡的一段经历。“我”作为叙事者,在文中起到线索人物的作用,贯穿了文章始末。小说中的“我”,有作者的影子,但绝不要将之等同于作者。“我”漂泊在外,对故乡一直怀着美好的回忆,看到故乡衰败、荒凉、人与人之间冷漠的现实,深感悲哀、失望,但内心深处,还有着对故乡美好未来的憧憬。“我”对闰土怀有深厚的感情,表现了“我”对劳苦人民的同情和爱,对等级观念的否定。“我”是追求新生活,心怀希望的知识分子的形象。

2.【难点探究】文中的“我”的形象有什么作用和意义?故乡回故乡(1~5)

(开端)离故乡(78~88)

(结局)在故乡(6~77)(发展和高潮)景物:阴晦萧索 心境:悲凉沉重 闰土 杨二嫂 忆:“小英雄”(少年) 见:“木偶人”(中年)忆:豆腐西施(青年) 见:细脚圆规(中年) 惘然、悲哀 我:辛苦辗转 闰土:辛苦麻木 别人:辛苦恣睢希望、憧憬、未来、新生活 对比 本文通过对“我”回故乡搬家的见闻感受的描写,揭示了封建等级制度下人与人之间的严重隔膜,反映了当时中国农村经济衰败,农民极度贫困的现实,揭示了导致农民贫困的原因,表达了作者对现实社会的彻底否定和对新生活的殷切希望,召唤人民群众共同为实现新生活而努力奋斗。1.在对比中刻画人物,表现主题,突出人物命运的悲剧色彩。

景物的对比——萧索破败的荒村与神异美好的海边沙地;人

物的对比——少年闰土“小英雄”与中年闰土“木偶人”,

年轻时的“豆腐西施”与中年时的“圆规”。在人物的对比

中又有诸多层次:有闰土、杨二嫂前后肖像的对比;有闰土

前后语气、动作、气质、性格的对比;有闰土与杨二嫂的对

比;有“我”和少年闰土纯真的友谊与“我”与中年闰土的

隔膜的对比;有“我”与中年闰土的隔膜与宏儿和水生的

“一气”的对比。各方面的对比,把旧中国农村生活日趋贫

困、人与人之间感情日趋冷漠的主题思想揭示得更加深广。 2.运用传神的肖像描写和个性化的语言描写突出人物的性格特点。

对闰土的肖像与语言描写,少年时尽显其健康活泼,中年时则表

现为衰老沧桑、麻木痛苦。杨二嫂年轻时安分美丽,中年时则尖

酸刻薄、庸俗泼辣。

3.运用景物描写渲染气氛,烘托人物的思想感情。回故乡时萧索破

败的景象烘托“我”悲凉的心情;回忆中的故乡神异明朗,烘托

了“我”对闰土的怀念心情;离故乡时的景物描写创设了静谧的

气氛,形成了情景交融的深远意境。4.叙述、写景、议论、抒情相结合。本文在叙事的过

程中恰当地穿插议论、抒情,给读者以富有哲理的

启示,尤其在小说的结尾,将写景、抒情、议论结

合的十分自然、和谐。优美的景色,深刻的情感,

使得小说的主题更加鲜明、深刻。 台湾著名诗人席慕蓉这样写《故乡》:

故乡的歌是一支清远的笛

总在有月亮的晚上响起

故乡的面貌却是一种模糊的惆怅

仿佛雾里的挥手别离

别离后

乡愁是一颗没有年轮的树

永不老去1.少年闰土看瓜刺猹,装弶逮鸟,“心里有无穷无尽的稀奇的事”,是儿时的“我”羡慕的英雄。二十多年后,苦难的生活使他变得呆滞麻木,他“先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄”,“红活圆实的手”,已变得“又粗又笨而且开裂,像是松树皮了”。更可怕的是他内心的变化,他见了久违的“我”,以“老爷”称呼;面对苦难的现实,只是寄希望于求神拜佛。他是在生活的重压下艰难地挣扎着的中国广大劳苦民众的代表。从中可以看出他悲惨的命运。 点拨:分析人物的变化,可考虑人物的外貌、语

言、性格等方面的变化,尤其是思想性格的变化。一、2.农村经济凋敝,农民生活困苦的现实,封建思想、等级观念的毒害,劳苦大众所受的精神上的束缚,人与人之间的冷漠、隔膜等是使闰土发生巨大变化的其他原因。

点拨:造成一个人悲苦命运的原因有主观原因与客观原因,本题应侧重考虑客观原因(社会因素)。课文中描写故乡的文字主要集中在第2、3、4自然段。这篇小说实际上写了两个故乡:一是记忆中的故乡,一是现实中的故

乡。记忆中的故乡,色彩鲜明,很美丽;现实中的故乡一片荒凉,让人感到沉重、窒息,“远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气”。对记忆中的故乡和现实中的故乡的描写,作者采用了对比的写法。这样写,突出了现实中的故乡的每况愈下,反映了在帝国主义和封建主义的残酷蹂躏下日趋衰败的旧中国农村的社会现实。作者借小说主人公“我”表达了对故乡的童年生活的美好回忆,同时也表达了对现实中的故乡的世态炎凉的厌恶和对人情冷漠的感慨。

点拨:分析文中所描写的景物的特点,再结合文章的思想内容来体会“我”的情感。二、1.“厚障壁”指一种由于人的观念、地位、生活环境的差异所带来的精神上的隔膜。“可悲”在于这样的“障壁”在生活中近于“合理”地存在着,而且也是在精神上难以打破

的。

2.贫困、悲惨,处在帝国主义、封建主义的压迫、剥削之

下,处在封建剥削造成的人与人之间的隔膜中的生活。

3.闰土的愿望只是希望眼前能过上幸福的生活,所以说“切近”;“我”的愿望是希望普天下的人都过上自由、平等、幸福的生活,“我”的愿望能否实现还是未知数,所以说“茫远”。 点拨:将句子放在具体的语言环境中来理解。三、这段话强调了实践的意义。只有美好的愿望而不去努力奋斗,希望必然落空,等于没有;虽然实现“希望”的道路上困难重重,但只要去实践、去斗争,就定能实现。路是人走出来的,“希望”需要经过努力才能实现,这个比喻,表达了“我”追求新生活的坚定信念。作为后代的“宏儿”与“水生”,他们自然向往美好的生活,所以读到这段话必然会受到鼓舞,充满信心。只要他们勇于开拓,积极奋斗,就有过上新生活的可能。四、

的幸福生活。 了解作者及写作背景,理解小说的人物形象、

情节发展、环境描写的作用。 分析闰土等人的前后变化,学习运用对比、

细节描写等手法刻画人物的方法,理解小说

的主题。(重点)(难点) 鲁迅(1881-1936),本名周树人,浙江绍兴人,伟大的文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。代表作有我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》。小说集《呐喊》《彷徨》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和许多本杂文集,都收在《鲁迅全集》里。 《故乡》反映的是辛亥革命十年后的中国农村社会情况。辛亥革命虽然赶跑了一个皇帝,但并没有改变中国半封建半殖民地的社会性质。作者回乡期间,耳闻目睹了农村疮痍累累的残酷现实,加之在这个社会中求索了几十年,于是写出了悲凉沉郁的《故乡》这篇小说。 小说:以刻画人物为中心,通过完整的故事情节叙述和环境描写来反映社会生活。

三要素:人物、故事情节、环境。

故事情节:开端、发展、高潮、结局。

塑造人物方法:外貌、语言、动作、神态、心理。

分类(篇幅):长篇、中篇、短篇、小小说。

小 说 “闰土”的原型是章闰水,他的家在绍兴城外六十里的杜浦村,村子坐落在曹娥江边,当地的人叫作“海边”,江边有一片平坦的沙地,种着很多瓜果。章闰水

从小就生活在这样一个贫苦的家庭。父亲在鲁迅家做忙

月时,常常把他带了去。章闰水和鲁迅年龄差不多,二

人很快就成了好朋友,常在一块儿玩耍,并以“兄弟”相称,鲁迅总是亲热地叫他“闰水哥”。闰水成了鲁迅最要好的少年朋友,还给鲁迅讲了很多关于农村的新鲜故事。闰土的原型 这种友谊一直持续到青年时代。鲁迅去南京读书后,寒假回故乡绍兴时,还邀了闰水一块儿去游玩。

1934年大旱,地里颗粒无收,逼债的、收捐的又找上门来,没办法,闰水只好把地卖了,成了一贫如洗的穷苦农民,只能靠租种土地和出外打工为生。由于贫困和积劳成疾,五十多岁后,章闰水背上生了一个恶疮,家里又没钱医治,致使伤口化脓,一直不能愈合,而且越来越严重,终于在五十七岁时亡故。 魔法记忆之偏旁记忆法 :天上无日为阴晦,言之凿凿为教诲。黛 猹 弶 踝

髀 廿 阴晦 dàichájiànɡ huáibìniànhuì恣睢 潮汛 嗤笑 愕然 鹁鸪

瑟索 潺潺 伶仃 断茎 zì suīxùnchīèbó ɡūsèchánlínɡ dīnɡ jīnɡ祭sì( ) bǐ( )谷 huān( )

bǐ( )夷 寒jìn ( ) wǎnɡ( )然祀秕獾鄙噤惘1. 阴晦:

阴沉昏暗。

2. 萧索:

荒凉、冷落的意思。

3. 伶仃:

孤独,没有依靠。这里指瘦弱。

4. 愕然:

吃惊的样子。5. 鄙夷:

看不起。

鄙夷、鄙薄辨析:

二者都有轻视、看不起的意思。“鄙夷”指以为平庸

或浅陋,傲慢、轻蔑地看待,不屑一顾。如:然而圆

规很不平,显出鄙夷的神色。“鄙薄”指轻视,看不

起、嫌恶,对象可以是人,也可以是事物。如:这对

于一班见异思迁的人,对于一班鄙薄技术工作以为不

足道、以为无出路的人,也是一个极好的教训。 6. 嗤笑:

讥笑。

7. 大抵:

大概。

8. 惘然:

心里好像失去了什么的样子。

9. 恣睢:

放纵,放任。

10.隔膜:

彼此思想感情不相通。 请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章自然的风格。《故乡》课文朗读。1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。1. 全文以什么为线索组织材料的?写了哪些故事

情节?【答案】

线索:“我”回故乡的见闻和感受。

情节:一、回故乡。(1-5)

二、在故乡。(6—77)

三、离故乡。(78—88)

2. 这篇小说的三个主要人物是谁? 【答案】闰土、 杨二嫂、 “我”【答案】忧郁、感伤。3. 好的文章总在有很强的感染力,诵读本文后,

你认为笼罩全文的感情是什么的? 1. 简析课文第2段故乡给人的印象是怎样的。

【答案】“阴晦”“冷风”“苍黄”“横”等字词形象地渲染出故乡沉寂、荒凉、死气沉沉的景象。“苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村”,仿佛使我们置身于深冬季节

的原野,“苍黄的天”已使人感到压抑,远近村落又那么荒凉,更令人产生忧虑不安的感觉,而一个“横”字则更把一片荒凉的景象尽现,它们个个如同僵卧在严寒中一样,突出了故乡的“没有一些活气”。作者只寥寥几笔就写出了旧中国农村日益凋敝的面貌。

自然环境描写作用分析法。

分析自然环境描写及其作用是中考小说阅读中的常考考点,其作用主要有:(1)渲染……气氛,为下文……(埋伏笔、作铺垫等);(2)烘托人物……的心情或形象;(3)推动故事情节发展;(4)间接表现人物性格、暗示文章主题等。一般答题模式为:本段文字描写了……,渲染了(衬托了、交代了)……,表现了……。解答这一类题目时要从这几个方面思考,本题中就起到了渲染氛围、烘托人物心情两个作用。 2. “我到了自家的房外,我的母亲早已迎着出来了,

接着便飞出了八岁的侄儿宏儿。”“迎”“飞”两

字有怎样的表达效果?

【答案】“迎”“飞”用词准确,符合人物不同年

龄段的特点,写出了两种不同年龄层次人物生命的

活力的差异。“迎”字写出了母亲盼望“我”归来

的急切心情,“飞”运用拟物修辞,既写出了孩子

的活泼可爱,又写出了侄儿见到亲人的喜悦心情。 3. “我的母亲很高兴,但也藏着许多凄凉的神情。”

母亲又高兴又凄凉的心情是否矛盾?为什么?

【答案】不矛盾,“高兴”与“凄凉”这两个词写出

了母亲内心复杂的情感,“高兴”是因为见到了久

别的儿子,“凄凉”是因为要离开故乡远行了。 4. 课文12-30自然段运用了什么叙述方式?有什么

作用?

【答案】插叙。这部分文字塑造了少年闰土活泼

健康、动作干炼、能言善说、见多识广、有勇

有谋、热情纯真的小英雄形象。插入少年闰土

和“我”友谊片断,表现了“我”和闰土纯真

亲密的朋友关系,与下文两人的隔膜关系形成

鲜明的对比。 5. 课文第12段写“我”记忆中的故乡的图画,这幅

图画有什么特点?说说这样写的作用。

【答案】第12段描绘了一幅“月夜刺猹图”,记

忆中的故乡美丽动人,色彩明快;作者用美丽

的景物作为少年闰土形象的烘托,同时它也是

作者理想中故乡的象征,与现实中萧条冷落的

故乡形成鲜明的对比。 6. 闰土脸上“欢喜”和“凄凉”两种不同的神情同时出现是否矛

盾?这里对闰土的描写刻画出闰土怎样的形象?

【答案】不矛盾。闰土见到阔别多年的儿时好友,自然高兴,

所以“欢喜”;但二十多年的世态炎凉,以及贫困、窘迫的生

活使他感到痛苦、难堪,所以脸上又现出“凄凉”的神情。表

现了闰土见到儿时朋友的复杂心情。“动着嘴唇”“终于恭敬

起来”说明闰土经过激烈的思想斗争,封建等级观念最终战胜

了少年时的纯真友情。一个满含愁苦、愚钝麻木的中年闰土的

形象出现在读者眼前。 重点品析第53-77自然段 7. 为什么“我”听了闰土的称呼后“似乎打了一个

寒噤”?

【答案】“老爷”这一称呼表明“我”与闰土少

年时代建立起来的纯真友谊已被森严的封建等级

观念所取代。“我”内心感到悲凉、凄冷,因此

“我”“似乎打了一个寒噤”。 8. 你认为这“厚障壁”指什么?为什么是“可悲”的?

【答案】指的是一种人的观念、地位、生活环境差异

所带来的精神上的隔膜。文中是借喻的说法。“可

悲”在于这样的“厚障壁”在生活中近于“合理”

地存在着,而且也是精神上、伦理上难以打破的。 9. 在71自然段中,中年闰土与“我”对话中,多次

使用省略号,这对刻画人物形象有什么作用?

【答案】在这短短的一段话中,作者连用四处省

略号,不仅写出了中年闰土反应呆滞,头脑已被

痛苦塞满,讲话吞吞吐吐,更有助于刻画中年闰

土——木偶人的形象。这与口齿伶俐的少年闰土

形成了鲜明的对比,深化了文章的主题。 10.“他只是摇头,脸是虽然刻着许多皱纹,却全然不

动,仿佛石像一般。”这段文字运用了什么描写?

有什么作用?

【答案】主要运用了神态描写。“石像一般”运用

明喻的修辞手法,形象地刻画出闰土内心的不平却

又无力反抗,在看不到希望中变得迟钝、麻木的形

象。生活的重担将闰土压得沉默寡言了,这与“心

里有无穷无尽的希奇的事”的少年闰土形成鲜明的

对比。 神态描写作用分析法。

神态描写的主要作用是表现人物内心世界,活现人物形象;刻画人物性格,反映人物品质。除了全面了解这些作用之外,分析时还要根据作者的写作目的和要体现的中心来分析。回答此题型的一般格式为:此处通过……词语或修辞,生动地写出了……的心理,表现了……(性格、品质)。本题中“仿佛石像一般”写出了人物内心的压抑,也表现出人物所处的环境的特点。 重难点小结 这一部分文字作者重点塑造了中年闰土饱经风霜、极度贫困、经日在苦难中挣扎的形象,与少年时的闰土形成鲜明对比。反映了农民命运的日益悲惨;“我”和闰土关系的前后对比,反映等级观念的鸿沟难以逾越,表达了作者对黑暗社会现实的极度不满,以及改造旧社会的强烈愿望。 11.怎样理解“我只觉得我四面有看不见的高墙,将

我隔成孤身,使我非常气闷”这句话?

【答案】这里的“高墙”是借喻。因“我”对故

乡的期望与故乡的现实相去甚远,因“我”与故

乡的人们有较大的隔膜,所以“我”感到四面仿

佛都是“高墙”。此句充满哲理,极好地深化了

主题。 12.“西瓜地上小英雄的影像,我本来十分清楚,现

在却忽地模糊了”中“模糊”与“清楚”是否矛

盾,为什么?

【答案】“西瓜地上小英雄的影像”中寄托了对

美丽故乡的回忆,对理想生活的憧憬和追求。

“清楚”是说追求的目标是清楚的,“模糊”是

因为故乡的现实使“我”感到美好未来的渺茫,

正因为这些“我”所以感到“悲哀”。13.谈谈你对文章最后两句话的理解。

【答案】作者把希望比作路,意思是只空有希望而

不去奋斗、追求,希望便“无所谓有”;有了希望

并始终不渝地去斗争、实践,希望便“无所谓无”。

人们都满怀希望奋斗,就会迎来新生活。这两句话

升华了主题思想,给人以鼓舞。【答案】运用对比的写法是这篇小说独到的特色。本文在对比中刻画人物,表现主题。少年闰土和中年闰土对比,反映了农民命运的日益悲惨;“我”和闰土关系的前后对比,反映等级观念的鸿沟难于逾越;闰土与杨二嫂的对比,杨二嫂的尖刻自私衬托了闰土的憨厚朴实;杨二嫂前后生活的对比,反映黑暗社会已病入膏肓;故乡情景的前后对比,反映每况愈下的中国农村经济等等。以少年闰土与中年闰土的对比为例:

1. 【手法探究】小说主要运用了哪些对比?有什么作用?试结合

课文举例分析。 【答案】小说以“我”回故乡的见闻感受为线索, 记叙了

“我”回故乡的一段经历。“我”作为叙事者,在文中起到线索人物的作用,贯穿了文章始末。小说中的“我”,有作者的影子,但绝不要将之等同于作者。“我”漂泊在外,对故乡一直怀着美好的回忆,看到故乡衰败、荒凉、人与人之间冷漠的现实,深感悲哀、失望,但内心深处,还有着对故乡美好未来的憧憬。“我”对闰土怀有深厚的感情,表现了“我”对劳苦人民的同情和爱,对等级观念的否定。“我”是追求新生活,心怀希望的知识分子的形象。

2.【难点探究】文中的“我”的形象有什么作用和意义?故乡回故乡(1~5)

(开端)离故乡(78~88)

(结局)在故乡(6~77)(发展和高潮)景物:阴晦萧索 心境:悲凉沉重 闰土 杨二嫂 忆:“小英雄”(少年) 见:“木偶人”(中年)忆:豆腐西施(青年) 见:细脚圆规(中年) 惘然、悲哀 我:辛苦辗转 闰土:辛苦麻木 别人:辛苦恣睢希望、憧憬、未来、新生活 对比 本文通过对“我”回故乡搬家的见闻感受的描写,揭示了封建等级制度下人与人之间的严重隔膜,反映了当时中国农村经济衰败,农民极度贫困的现实,揭示了导致农民贫困的原因,表达了作者对现实社会的彻底否定和对新生活的殷切希望,召唤人民群众共同为实现新生活而努力奋斗。1.在对比中刻画人物,表现主题,突出人物命运的悲剧色彩。

景物的对比——萧索破败的荒村与神异美好的海边沙地;人

物的对比——少年闰土“小英雄”与中年闰土“木偶人”,

年轻时的“豆腐西施”与中年时的“圆规”。在人物的对比

中又有诸多层次:有闰土、杨二嫂前后肖像的对比;有闰土

前后语气、动作、气质、性格的对比;有闰土与杨二嫂的对

比;有“我”和少年闰土纯真的友谊与“我”与中年闰土的

隔膜的对比;有“我”与中年闰土的隔膜与宏儿和水生的

“一气”的对比。各方面的对比,把旧中国农村生活日趋贫

困、人与人之间感情日趋冷漠的主题思想揭示得更加深广。 2.运用传神的肖像描写和个性化的语言描写突出人物的性格特点。

对闰土的肖像与语言描写,少年时尽显其健康活泼,中年时则表

现为衰老沧桑、麻木痛苦。杨二嫂年轻时安分美丽,中年时则尖

酸刻薄、庸俗泼辣。

3.运用景物描写渲染气氛,烘托人物的思想感情。回故乡时萧索破

败的景象烘托“我”悲凉的心情;回忆中的故乡神异明朗,烘托

了“我”对闰土的怀念心情;离故乡时的景物描写创设了静谧的

气氛,形成了情景交融的深远意境。4.叙述、写景、议论、抒情相结合。本文在叙事的过

程中恰当地穿插议论、抒情,给读者以富有哲理的

启示,尤其在小说的结尾,将写景、抒情、议论结

合的十分自然、和谐。优美的景色,深刻的情感,

使得小说的主题更加鲜明、深刻。 台湾著名诗人席慕蓉这样写《故乡》:

故乡的歌是一支清远的笛

总在有月亮的晚上响起

故乡的面貌却是一种模糊的惆怅

仿佛雾里的挥手别离

别离后

乡愁是一颗没有年轮的树

永不老去1.少年闰土看瓜刺猹,装弶逮鸟,“心里有无穷无尽的稀奇的事”,是儿时的“我”羡慕的英雄。二十多年后,苦难的生活使他变得呆滞麻木,他“先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄”,“红活圆实的手”,已变得“又粗又笨而且开裂,像是松树皮了”。更可怕的是他内心的变化,他见了久违的“我”,以“老爷”称呼;面对苦难的现实,只是寄希望于求神拜佛。他是在生活的重压下艰难地挣扎着的中国广大劳苦民众的代表。从中可以看出他悲惨的命运。 点拨:分析人物的变化,可考虑人物的外貌、语

言、性格等方面的变化,尤其是思想性格的变化。一、2.农村经济凋敝,农民生活困苦的现实,封建思想、等级观念的毒害,劳苦大众所受的精神上的束缚,人与人之间的冷漠、隔膜等是使闰土发生巨大变化的其他原因。

点拨:造成一个人悲苦命运的原因有主观原因与客观原因,本题应侧重考虑客观原因(社会因素)。课文中描写故乡的文字主要集中在第2、3、4自然段。这篇小说实际上写了两个故乡:一是记忆中的故乡,一是现实中的故

乡。记忆中的故乡,色彩鲜明,很美丽;现实中的故乡一片荒凉,让人感到沉重、窒息,“远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气”。对记忆中的故乡和现实中的故乡的描写,作者采用了对比的写法。这样写,突出了现实中的故乡的每况愈下,反映了在帝国主义和封建主义的残酷蹂躏下日趋衰败的旧中国农村的社会现实。作者借小说主人公“我”表达了对故乡的童年生活的美好回忆,同时也表达了对现实中的故乡的世态炎凉的厌恶和对人情冷漠的感慨。

点拨:分析文中所描写的景物的特点,再结合文章的思想内容来体会“我”的情感。二、1.“厚障壁”指一种由于人的观念、地位、生活环境的差异所带来的精神上的隔膜。“可悲”在于这样的“障壁”在生活中近于“合理”地存在着,而且也是在精神上难以打破

的。

2.贫困、悲惨,处在帝国主义、封建主义的压迫、剥削之

下,处在封建剥削造成的人与人之间的隔膜中的生活。

3.闰土的愿望只是希望眼前能过上幸福的生活,所以说“切近”;“我”的愿望是希望普天下的人都过上自由、平等、幸福的生活,“我”的愿望能否实现还是未知数,所以说“茫远”。 点拨:将句子放在具体的语言环境中来理解。三、这段话强调了实践的意义。只有美好的愿望而不去努力奋斗,希望必然落空,等于没有;虽然实现“希望”的道路上困难重重,但只要去实践、去斗争,就定能实现。路是人走出来的,“希望”需要经过努力才能实现,这个比喻,表达了“我”追求新生活的坚定信念。作为后代的“宏儿”与“水生”,他们自然向往美好的生活,所以读到这段话必然会受到鼓舞,充满信心。只要他们勇于开拓,积极奋斗,就有过上新生活的可能。四、

同课章节目录

- 第一单元

- 1 家

- 2 *石缝间的生命

- 3废墟的召唤

- 4 *更浩瀚的海洋

- 第二单元

- 5 词两首

- 6 再别康桥

- 7 *这是四点零八分的北京

- 8 *外国诗两首

- 第三单元

- 9 《家》的序和跋

- 10 读《堂吉诃德》

- 11 *永远新生

- 12 *科学与艺术

- 第四单元

- 13 故乡

- 14 *小男孩

- 15 百合花

- 16 *奥伊达的理想

- 第五单元

- 17 笑

- 18 南州六月荔枝丹

- 19 *善待家园

- 20 *龙永图趣说WTO

- 第六单元

- 21 古文二则

- 22 与朱元思书

- 23 *送东阳马生序

- 24 *与妻书

- 25 诗词六首

- 第七单元

- 26 《庄子》二则

- 27 *周公诫子

- 28 出师表

- 29 *答司马谏议书

- 30 诗词五首