14.小男孩课件

图片预览

文档简介

课件39张PPT。这个世界上,和妈妈一样平等地付出爱的还有爸爸,无论是爸爸的爱还是妈妈的爱,只要有一方的爱是缺失的,最受伤的就是孩子,今天我们就走近一位受伤的小男孩。小说小男孩14(重点)(难点)1. 识记文章中的生字词。

2.理清故事的情节;学会分析小男孩及其父母的形象。

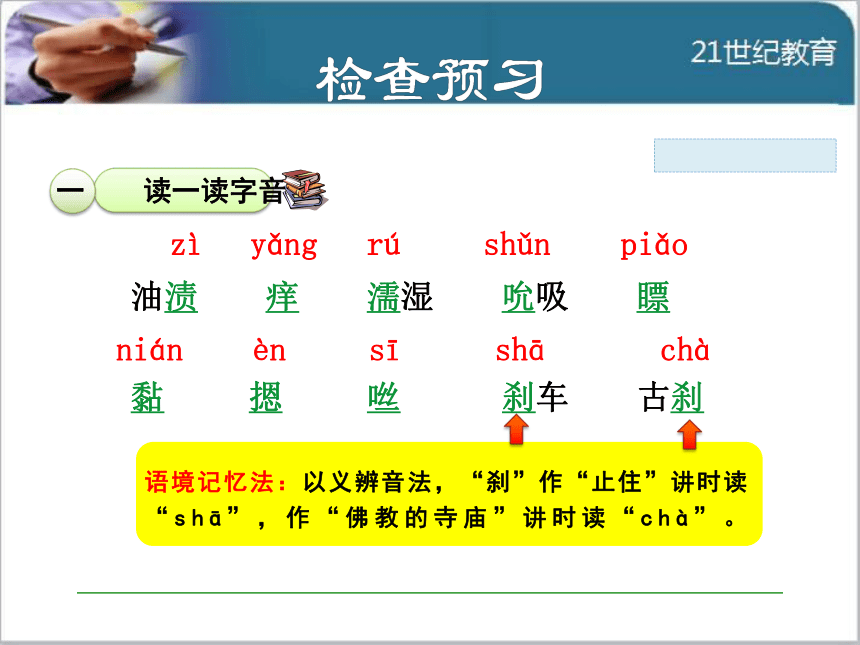

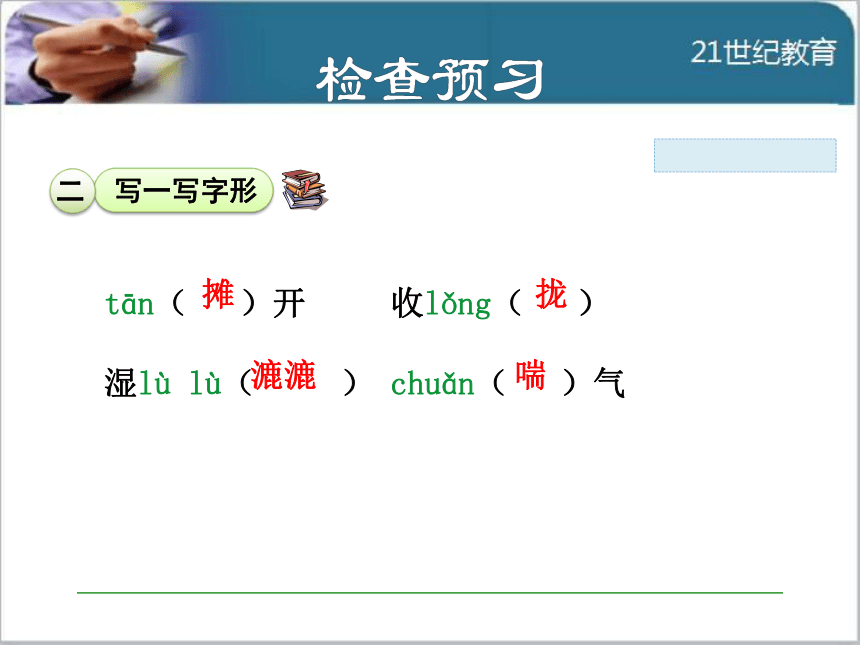

3.把握小说的主题思想; 感受小男孩受伤的心情,学会珍惜生活中父母给予的爱。魏志远,1952年生,四川成都人。中国作家协会会员。主要作品有诗集《雪野》《感动过我们的怎能忘怀》,小说集《我以为你不在乎》,报告文学集《中国家庭采访手记》,散文集《一种过程》等。二十世纪八十年代末至九十年代初我国在落实《中华人民共和国婚姻法》和《中华人民共和国未成年人保护法》方面存在一些问题,夫妻离异现象骤增,一些人为一己私利而轻易离婚,导致大量单亲家庭出现,离异家庭的子女的抚养、教育等问题接踵而至,作者借《小男孩》这篇小说艺术地反映了这一社会问题及父母离异给孩子带来的伤害。小说刻画人物的方法心理描写、动作描写、语言描写、外貌描写、神态描写,同时,小说是一种写作方法。油渍 痒 濡湿 吮吸 瞟

黏 摁 咝 刹车 古刹

语境记忆法:以义辨音法,“刹”作“止住”讲时读“shā”,作“佛教的寺庙”讲时读“chà”。zìyǎngrúshǔnpiǎoniánènsīshāchàtān( )开 收lǒng( ) 湿lù lù( ) chuǎn( )气摊拢漉漉喘1.濡湿:

沾湿。

2.拂动:

轻轻吹动。 请同学们朗读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章自然的风格。1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。1.说一说小说的三要素分别是什么。【答案】典型人物形象、完整的故事情节、具体的环境描写。

2. 根据提示填写下列内容:

主人公:___________

故事线索:____________________________

事件大意:____________________________

情节展开——

开端:____________________________________

______________________小男孩小男孩的行踪 小男孩找爸爸要生活费的全过程 (第一段)小男孩在妈妈的逼迫下,不得不去找爸爸索要生活费。(从“太阳已经偏西了”到“像叮满了小蚊子”)

小男孩在找爸爸的路上坐电车,买冰棍,在电车

上和小女孩的妈妈谈话的情景。 (从“小男孩开始上楼”到“小男孩的声音在夜里传得很远”)小男孩在二栋四单元九号楼上上下下找爸爸的情景。 (最后一段)小男孩因没有要到生活费不能回家,晚上只得露宿菜场的凉棚。 发展:_________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

高潮:__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

结局:__________________________________________

__________________________________________1.从文章开头可以看出小男孩的妈妈是一个怎样的人?【答案】此题运用分析人物形象法。妈妈让只有九岁的儿子去向爸爸要生活费,如果拿不回钱就别回来。这种威胁说明了妈妈对小男孩缺乏爱心,且有些冷酷。2.第4段写小男孩玩蚂蚁的情节有什么作用?【答案】 这个情节有如下作用:第一,体现小男孩天真稚气的性格特征,他喜欢小动物,喜欢游戏。第二,体现小男孩意识不到自己目前状况和处境的窘迫,这样就更加衬托出事件的悲剧性。3. 文中写小女孩和小女孩的妈妈有什么作用?【答案】通过写小女孩的妈妈对小女孩的疼爱、呵护,反衬小男孩父母的冷漠,小女孩的幸福更加反衬出小男孩的悲惨。4. 第7段“吮”雪糕木片这个细节描写有何作用?【答案】 “吮”雪糕木片的细节真实而细腻,说明了小男孩对这个雪糕的珍惜。由此可以推断出小男孩的家庭情况很窘迫,还可以看出小男孩天真稚气的性格特征:他不会在乎别人对他的评价,不会掩饰自己对雪糕的渴望。阅读方法解密细节描写作用分析法。

细节描写是一种常用的写作手法。 其作用主要有:塑造人物形象,推进故事情节发展,创造典型环境,渲染人物心情。好的细节描写还可以增强作品的真实性和艺术感染力,深化文章主题。答题时要结合具体内容分析,不可泛泛而谈。答题模式一般为:通过描写……细节,表现(展现)了……精神(心理性格)。此处细节描写主要是表现小男孩的性格特点。5.品析“小男孩离开座位站起来,他说,你们坐。”【答案】 小男孩主动让座,表现出他很懂事,心地十分善良。而这样通情达理的孩子竟因父母离婚最后沦落到孤苦无依的境地,使我们不禁心生怜爱之情。6.第12段“他把要说的话……妈妈就不准我回去。”这几句话主要是对小男孩的什么描写?有什么作用?【答案】主要是对小男孩的心理描写。小男孩就要见到爸爸了,一方面默念妈妈的话, 生怕完不成任务;另一方面害怕见到爸爸生气的样子,矛盾心理使他心跳加快。尽管这时作者没有一丝多余的渲染,但我们读到这里,不能不因小男孩身陷两难、孤独无助的境遇而生恻隐之心。7.怎样理解小男孩摁自行车车铃的举动?【答案】小男孩回忆爸爸的自行车,回想父爱。小男孩想通过这种摁铃的方式,来唤回爸爸,找回亲情。8.把小男孩置身于一个夜里的雨天来描写有何用意? 【答案】更加衬托小男孩的孤独无助、凄楚可怜。9.小男孩本来想好不再叫他“爸爸”,为什么见了后又一声声地叫起来?【答案】一方面是割不断的亲情,另一方面叫他“爸爸”是想打动他,要回生活费。10.文章最后一段反复写“飘着雨,小男孩……”如何理解? 【答案】反复写,突出小男孩有父有母但近似孤儿的悲苦命运,使作品迸发一种震撼人心的力量。 重难点小结小男孩是小说的主人公,是一个天真善良、聪明细心而又寂寞、孤独、无助的儿童形象。以小男孩的行踪为线索,清晰详细地小男孩在妈妈的逼迫下不得不去找爸爸要生活费的全过程,反映了当今社会父母离异给孩子心灵上带来的伤害和生活上的困苦。【答案】此题运用分析人物形象法。小男孩是小说的主人公。这是一个天真、善良、聪明细心而又寂寞、孤独无助的儿童形象。

天真:小男孩才九岁,当妈妈揍他屁股时,他“手臂笔直地贴在身体两侧,看着妈妈的鼻尖”。妈妈说就讨厌他这个样子,他便“收拢右脚,挺了一下胸脯”,可当看到妈妈的嘴角有一点油渍时,他仍然想提醒她。1.【难点探究】结合全文,说说文中的小男孩是一个怎样的形象。到了车站,见到一只蚂蚁,他玩得是那么认真;因为嘴馋而将妈妈给他的仅有的两毛钱买了雪糕吃。一切行为都显得那么稚气,与其九岁的年龄相吻合。

善良:小男孩在电车上给小女孩母女让座等行为体现了他的善良本性。

聪明细心:上车时人多,他便贴在车门边上;电车来时,他能快速上车并找到一个座位。下车时手里没有票,他可以机智地躲过售票员的检查,这些行动出现在一个九岁的男孩身上,充分体现出小男孩的调皮、聪慧。他在去找父亲的过程中, 记得妈妈叮嘱的一切细节,并反复确认,体现了他的细心。

寂寞、孤独无助:小男孩因父母离异而落到孤苦无依的地步,成为父母婚姻的牺牲品。【答案】此题运用分析人物形象法。他们在夫妻感情破裂应负的责任上,在离婚后对小男孩应承担的义务上,可能有许多不同之处,但在其他许多方面是相同的:夫妻离异,本是他们自己造成的,但他们都没有考虑这给孩子内心造成的伤害。爸爸不付生活费,做妈妈的本该找法院起诉,可她却把索要生活费的责任推到小男孩身上,不管孩子有什么困难,让孩子必须向爸爸要来生活2.【难点探究】结合全文,分析小男孩父母的形象。费才能回家。爸爸本该付给小男孩生活费,可他却没有付给小男孩生活费的打算。不懂法、不守法是他们的共性。这两个人物虽在作品中都是略写,但作者显然旨在从另一个角度折射公民法律意识的淡薄,说明公民守法是当前亟待解决的一个问题。小男孩发展 →找爸爸的路上的情形结局 →没找到爸爸雨夜露宿凉棚关爱儿童开端 →妈妈逼迫男孩向爸爸要生活费高潮 → 在楼房找爸爸的情形 本文完整详细地记叙了主人公“小男孩”在妈妈的逼迫下去向已经和妈妈离婚的爸爸索要生活费的全过程,塑造了一个由于父母离异而变得无依无靠、孤独得近似孤儿的儿童形象,反映了父母离异给孩子带来的心灵上的伤害和生活上的困苦。1.恰当的叙述角度。

作者采用第三人称,不动声色地、客观地叙述。将自己的感情藏在背后,不作渲染。因为故事本身就会赢得读者最大的同情。

2.注重细节描写。

作者通过真实而典型的细节描写,展示人物的内心活动,使文章迸发出一种震撼人心的力量。比如小说的结尾,在飘着雨的天气里, 小男孩“抹着脸上的雨水”往回走,由于没有要到生活费,他知道无法面对妈妈,只得睡在菜场的凉棚里。这一细节突出了小男孩虽有父有母却近乎孤儿的悲苦命运。1.父母是孩子们启蒙教师,孩子是母亲的一面镜子。 ——李岫云

2.孩子的言行就像一面镜子,反映着家庭和父母的精神,所以希望孩子好,首先自己要起模范作用。父母或教育者的日常性言行,对培养孩子的人格有最强的说服力。 ——谷口雅春

3.只有爱才能培养孩子。 ——佚 各

4.孩子最喜欢爱他的人……也只有爱才能培养他。当孩子看到并感觉到父母对自己的爱的时候,他会努力听话,不惹父母生气。

——捷尔任斯基

5.人类有义务将最美好的东西给孩子。 ——佚 名一、小男孩的妈妈叫九岁的小男孩到爸爸家里去要钱。妈妈说,要不到钱你就别回来!小男孩买雪糕,坐电车,在电车上和一个小女孩的妈妈谈话,进小巷,找楼号,上楼,敲门,等待,但却没见到爸爸,更不用说拿到生活费。小男孩因没有要到生活费而不能回家,晚上打算像流浪汉一样睡在菜场的凉棚里。

点拨:简述故事情节这类题,应抓住故事主人公的行踪,交代清事情的发生发展过程。二、1.不是这样。作者情感的体现得益于他采取了恰当的写作方法:(1)选取恰当的叙述角度。这是一个凄楚、悲凉的故事。按一般的写法,都会将作者的同情融入作品的叙述之中,流露在纸上,然而本文则不然,作者把这种同情深藏在故事背后,采用第三人称,客观地、不动声色地记录事件的过程。(2)注重细节描写。作者选取第三人称,不动声色地作客观叙述,按常理来说,很难打动读者,可由于作者在叙述中始终关注每个细节,不惜笔墨写好每一个细节,使故事越发真实感人。比如小说的结尾,天上飘着雨,小男孩是“抹着脸上的雨水往回走”,由于没有要到生活费,他知道无法面对妈妈,打算睡在菜场的凉棚里。这一细节更突出了小男孩虽有父 有母却近乎孤儿的悲苦命运。作品正是依靠这些真实而典型的细节描写,迸发出一种震撼人心的力量。 点拨:此题重在理解本文写法上的突出特点:一是采用第三人称;二是在写作中不动声色地叙述,注重细节描写。

2.示例:喜欢。文章运用第三人称的角度就很好。小说通过记述爸爸妈妈离婚后,九岁的小男孩在妈妈逼迫下去向爸爸要生活费的全过程,既反映了社会问题,也反映了道德和法律问题。文章采用了第三人称,这种看似不动声色的叙述,让我们看到了小男孩的不幸,激发了我们内心深深的同情,也让我们感到了一种强烈的震撼,引发对父母离异使孩子受到伤害的问题的深深思索。三、略。

点拨:此题为开放性问题,对小男孩所说的话要体现出对他的同情与帮助。四、示例:小男孩的母亲可以通过与小男孩的父亲进行商议来解决孩子的抚养费问题,如果商议不成,再诉诸法律,为孩子要回生活费。

2.理清故事的情节;学会分析小男孩及其父母的形象。

3.把握小说的主题思想; 感受小男孩受伤的心情,学会珍惜生活中父母给予的爱。魏志远,1952年生,四川成都人。中国作家协会会员。主要作品有诗集《雪野》《感动过我们的怎能忘怀》,小说集《我以为你不在乎》,报告文学集《中国家庭采访手记》,散文集《一种过程》等。二十世纪八十年代末至九十年代初我国在落实《中华人民共和国婚姻法》和《中华人民共和国未成年人保护法》方面存在一些问题,夫妻离异现象骤增,一些人为一己私利而轻易离婚,导致大量单亲家庭出现,离异家庭的子女的抚养、教育等问题接踵而至,作者借《小男孩》这篇小说艺术地反映了这一社会问题及父母离异给孩子带来的伤害。小说刻画人物的方法心理描写、动作描写、语言描写、外貌描写、神态描写,同时,小说是一种写作方法。油渍 痒 濡湿 吮吸 瞟

黏 摁 咝 刹车 古刹

语境记忆法:以义辨音法,“刹”作“止住”讲时读“shā”,作“佛教的寺庙”讲时读“chà”。zìyǎngrúshǔnpiǎoniánènsīshāchàtān( )开 收lǒng( ) 湿lù lù( ) chuǎn( )气摊拢漉漉喘1.濡湿:

沾湿。

2.拂动:

轻轻吹动。 请同学们朗读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章自然的风格。1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。1.说一说小说的三要素分别是什么。【答案】典型人物形象、完整的故事情节、具体的环境描写。

2. 根据提示填写下列内容:

主人公:___________

故事线索:____________________________

事件大意:____________________________

情节展开——

开端:____________________________________

______________________小男孩小男孩的行踪 小男孩找爸爸要生活费的全过程 (第一段)小男孩在妈妈的逼迫下,不得不去找爸爸索要生活费。(从“太阳已经偏西了”到“像叮满了小蚊子”)

小男孩在找爸爸的路上坐电车,买冰棍,在电车

上和小女孩的妈妈谈话的情景。 (从“小男孩开始上楼”到“小男孩的声音在夜里传得很远”)小男孩在二栋四单元九号楼上上下下找爸爸的情景。 (最后一段)小男孩因没有要到生活费不能回家,晚上只得露宿菜场的凉棚。 发展:_________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

高潮:__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

结局:__________________________________________

__________________________________________1.从文章开头可以看出小男孩的妈妈是一个怎样的人?【答案】此题运用分析人物形象法。妈妈让只有九岁的儿子去向爸爸要生活费,如果拿不回钱就别回来。这种威胁说明了妈妈对小男孩缺乏爱心,且有些冷酷。2.第4段写小男孩玩蚂蚁的情节有什么作用?【答案】 这个情节有如下作用:第一,体现小男孩天真稚气的性格特征,他喜欢小动物,喜欢游戏。第二,体现小男孩意识不到自己目前状况和处境的窘迫,这样就更加衬托出事件的悲剧性。3. 文中写小女孩和小女孩的妈妈有什么作用?【答案】通过写小女孩的妈妈对小女孩的疼爱、呵护,反衬小男孩父母的冷漠,小女孩的幸福更加反衬出小男孩的悲惨。4. 第7段“吮”雪糕木片这个细节描写有何作用?【答案】 “吮”雪糕木片的细节真实而细腻,说明了小男孩对这个雪糕的珍惜。由此可以推断出小男孩的家庭情况很窘迫,还可以看出小男孩天真稚气的性格特征:他不会在乎别人对他的评价,不会掩饰自己对雪糕的渴望。阅读方法解密细节描写作用分析法。

细节描写是一种常用的写作手法。 其作用主要有:塑造人物形象,推进故事情节发展,创造典型环境,渲染人物心情。好的细节描写还可以增强作品的真实性和艺术感染力,深化文章主题。答题时要结合具体内容分析,不可泛泛而谈。答题模式一般为:通过描写……细节,表现(展现)了……精神(心理性格)。此处细节描写主要是表现小男孩的性格特点。5.品析“小男孩离开座位站起来,他说,你们坐。”【答案】 小男孩主动让座,表现出他很懂事,心地十分善良。而这样通情达理的孩子竟因父母离婚最后沦落到孤苦无依的境地,使我们不禁心生怜爱之情。6.第12段“他把要说的话……妈妈就不准我回去。”这几句话主要是对小男孩的什么描写?有什么作用?【答案】主要是对小男孩的心理描写。小男孩就要见到爸爸了,一方面默念妈妈的话, 生怕完不成任务;另一方面害怕见到爸爸生气的样子,矛盾心理使他心跳加快。尽管这时作者没有一丝多余的渲染,但我们读到这里,不能不因小男孩身陷两难、孤独无助的境遇而生恻隐之心。7.怎样理解小男孩摁自行车车铃的举动?【答案】小男孩回忆爸爸的自行车,回想父爱。小男孩想通过这种摁铃的方式,来唤回爸爸,找回亲情。8.把小男孩置身于一个夜里的雨天来描写有何用意? 【答案】更加衬托小男孩的孤独无助、凄楚可怜。9.小男孩本来想好不再叫他“爸爸”,为什么见了后又一声声地叫起来?【答案】一方面是割不断的亲情,另一方面叫他“爸爸”是想打动他,要回生活费。10.文章最后一段反复写“飘着雨,小男孩……”如何理解? 【答案】反复写,突出小男孩有父有母但近似孤儿的悲苦命运,使作品迸发一种震撼人心的力量。 重难点小结小男孩是小说的主人公,是一个天真善良、聪明细心而又寂寞、孤独、无助的儿童形象。以小男孩的行踪为线索,清晰详细地小男孩在妈妈的逼迫下不得不去找爸爸要生活费的全过程,反映了当今社会父母离异给孩子心灵上带来的伤害和生活上的困苦。【答案】此题运用分析人物形象法。小男孩是小说的主人公。这是一个天真、善良、聪明细心而又寂寞、孤独无助的儿童形象。

天真:小男孩才九岁,当妈妈揍他屁股时,他“手臂笔直地贴在身体两侧,看着妈妈的鼻尖”。妈妈说就讨厌他这个样子,他便“收拢右脚,挺了一下胸脯”,可当看到妈妈的嘴角有一点油渍时,他仍然想提醒她。1.【难点探究】结合全文,说说文中的小男孩是一个怎样的形象。到了车站,见到一只蚂蚁,他玩得是那么认真;因为嘴馋而将妈妈给他的仅有的两毛钱买了雪糕吃。一切行为都显得那么稚气,与其九岁的年龄相吻合。

善良:小男孩在电车上给小女孩母女让座等行为体现了他的善良本性。

聪明细心:上车时人多,他便贴在车门边上;电车来时,他能快速上车并找到一个座位。下车时手里没有票,他可以机智地躲过售票员的检查,这些行动出现在一个九岁的男孩身上,充分体现出小男孩的调皮、聪慧。他在去找父亲的过程中, 记得妈妈叮嘱的一切细节,并反复确认,体现了他的细心。

寂寞、孤独无助:小男孩因父母离异而落到孤苦无依的地步,成为父母婚姻的牺牲品。【答案】此题运用分析人物形象法。他们在夫妻感情破裂应负的责任上,在离婚后对小男孩应承担的义务上,可能有许多不同之处,但在其他许多方面是相同的:夫妻离异,本是他们自己造成的,但他们都没有考虑这给孩子内心造成的伤害。爸爸不付生活费,做妈妈的本该找法院起诉,可她却把索要生活费的责任推到小男孩身上,不管孩子有什么困难,让孩子必须向爸爸要来生活2.【难点探究】结合全文,分析小男孩父母的形象。费才能回家。爸爸本该付给小男孩生活费,可他却没有付给小男孩生活费的打算。不懂法、不守法是他们的共性。这两个人物虽在作品中都是略写,但作者显然旨在从另一个角度折射公民法律意识的淡薄,说明公民守法是当前亟待解决的一个问题。小男孩发展 →找爸爸的路上的情形结局 →没找到爸爸雨夜露宿凉棚关爱儿童开端 →妈妈逼迫男孩向爸爸要生活费高潮 → 在楼房找爸爸的情形 本文完整详细地记叙了主人公“小男孩”在妈妈的逼迫下去向已经和妈妈离婚的爸爸索要生活费的全过程,塑造了一个由于父母离异而变得无依无靠、孤独得近似孤儿的儿童形象,反映了父母离异给孩子带来的心灵上的伤害和生活上的困苦。1.恰当的叙述角度。

作者采用第三人称,不动声色地、客观地叙述。将自己的感情藏在背后,不作渲染。因为故事本身就会赢得读者最大的同情。

2.注重细节描写。

作者通过真实而典型的细节描写,展示人物的内心活动,使文章迸发出一种震撼人心的力量。比如小说的结尾,在飘着雨的天气里, 小男孩“抹着脸上的雨水”往回走,由于没有要到生活费,他知道无法面对妈妈,只得睡在菜场的凉棚里。这一细节突出了小男孩虽有父有母却近乎孤儿的悲苦命运。1.父母是孩子们启蒙教师,孩子是母亲的一面镜子。 ——李岫云

2.孩子的言行就像一面镜子,反映着家庭和父母的精神,所以希望孩子好,首先自己要起模范作用。父母或教育者的日常性言行,对培养孩子的人格有最强的说服力。 ——谷口雅春

3.只有爱才能培养孩子。 ——佚 各

4.孩子最喜欢爱他的人……也只有爱才能培养他。当孩子看到并感觉到父母对自己的爱的时候,他会努力听话,不惹父母生气。

——捷尔任斯基

5.人类有义务将最美好的东西给孩子。 ——佚 名一、小男孩的妈妈叫九岁的小男孩到爸爸家里去要钱。妈妈说,要不到钱你就别回来!小男孩买雪糕,坐电车,在电车上和一个小女孩的妈妈谈话,进小巷,找楼号,上楼,敲门,等待,但却没见到爸爸,更不用说拿到生活费。小男孩因没有要到生活费而不能回家,晚上打算像流浪汉一样睡在菜场的凉棚里。

点拨:简述故事情节这类题,应抓住故事主人公的行踪,交代清事情的发生发展过程。二、1.不是这样。作者情感的体现得益于他采取了恰当的写作方法:(1)选取恰当的叙述角度。这是一个凄楚、悲凉的故事。按一般的写法,都会将作者的同情融入作品的叙述之中,流露在纸上,然而本文则不然,作者把这种同情深藏在故事背后,采用第三人称,客观地、不动声色地记录事件的过程。(2)注重细节描写。作者选取第三人称,不动声色地作客观叙述,按常理来说,很难打动读者,可由于作者在叙述中始终关注每个细节,不惜笔墨写好每一个细节,使故事越发真实感人。比如小说的结尾,天上飘着雨,小男孩是“抹着脸上的雨水往回走”,由于没有要到生活费,他知道无法面对妈妈,打算睡在菜场的凉棚里。这一细节更突出了小男孩虽有父 有母却近乎孤儿的悲苦命运。作品正是依靠这些真实而典型的细节描写,迸发出一种震撼人心的力量。 点拨:此题重在理解本文写法上的突出特点:一是采用第三人称;二是在写作中不动声色地叙述,注重细节描写。

2.示例:喜欢。文章运用第三人称的角度就很好。小说通过记述爸爸妈妈离婚后,九岁的小男孩在妈妈逼迫下去向爸爸要生活费的全过程,既反映了社会问题,也反映了道德和法律问题。文章采用了第三人称,这种看似不动声色的叙述,让我们看到了小男孩的不幸,激发了我们内心深深的同情,也让我们感到了一种强烈的震撼,引发对父母离异使孩子受到伤害的问题的深深思索。三、略。

点拨:此题为开放性问题,对小男孩所说的话要体现出对他的同情与帮助。四、示例:小男孩的母亲可以通过与小男孩的父亲进行商议来解决孩子的抚养费问题,如果商议不成,再诉诸法律,为孩子要回生活费。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 家

- 2 *石缝间的生命

- 3废墟的召唤

- 4 *更浩瀚的海洋

- 第二单元

- 5 词两首

- 6 再别康桥

- 7 *这是四点零八分的北京

- 8 *外国诗两首

- 第三单元

- 9 《家》的序和跋

- 10 读《堂吉诃德》

- 11 *永远新生

- 12 *科学与艺术

- 第四单元

- 13 故乡

- 14 *小男孩

- 15 百合花

- 16 *奥伊达的理想

- 第五单元

- 17 笑

- 18 南州六月荔枝丹

- 19 *善待家园

- 20 *龙永图趣说WTO

- 第六单元

- 21 古文二则

- 22 与朱元思书

- 23 *送东阳马生序

- 24 *与妻书

- 25 诗词六首

- 第七单元

- 26 《庄子》二则

- 27 *周公诫子

- 28 出师表

- 29 *答司马谏议书

- 30 诗词五首