人教版(新课程标准)八年级下册第一单元1 藤野先生课件

文档属性

| 名称 | 人教版(新课程标准)八年级下册第一单元1 藤野先生课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 601.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-05-29 08:22:10 | ||

图片预览

文档简介

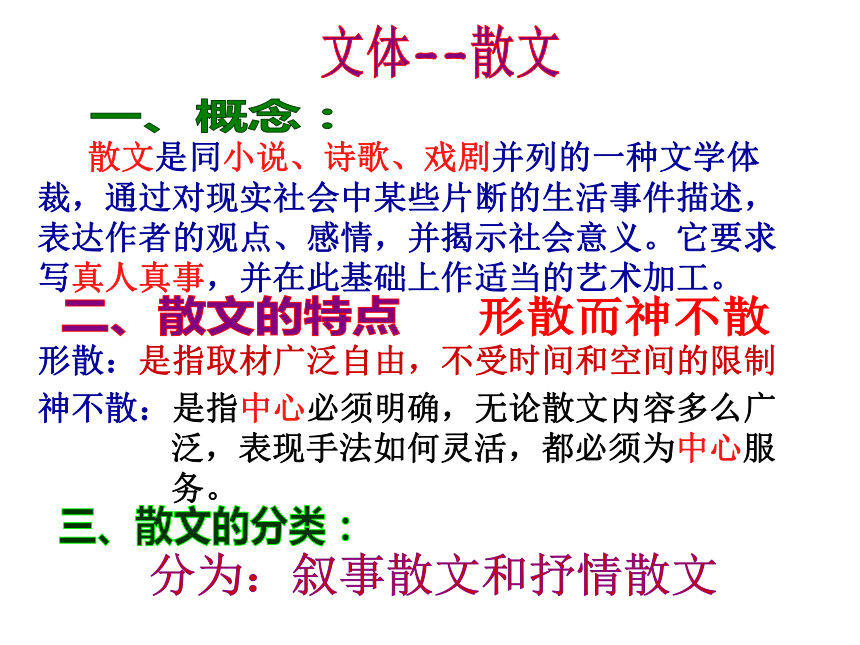

课件55张PPT。藤野先生鲁迅文体--散文一、概念: 散文是同小说、诗歌、戏剧并列的一种文学体

裁,通过对现实社会中某些片断的生活事件描述,

表达作者的观点、感情,并揭示社会意义。它要求

写真人真事,并在此基础上作适当的艺术加工。二、散文的特点形散而神不散形散:是指取材广泛自由,不受时间和空间的限制神不散:是指中心必须明确,无论散文内容多么广

泛,表现手法如何灵活,都必须为中心服

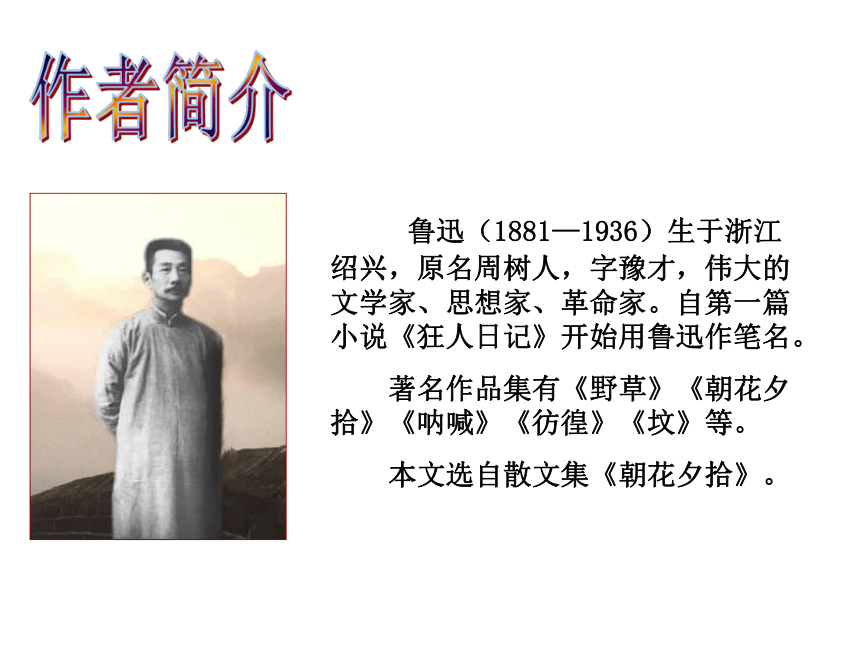

务。三、散文的分类:分为:叙事散文和抒情散文 鲁迅(1881—1936)生于浙江绍兴,原名周树人,字豫才,伟大的文学家、思想家、革命家。自第一篇小说《狂人日记》开始用鲁迅作笔名。

著名作品集有《野草》《朝花夕拾》《呐喊》《彷徨》《坟》等。

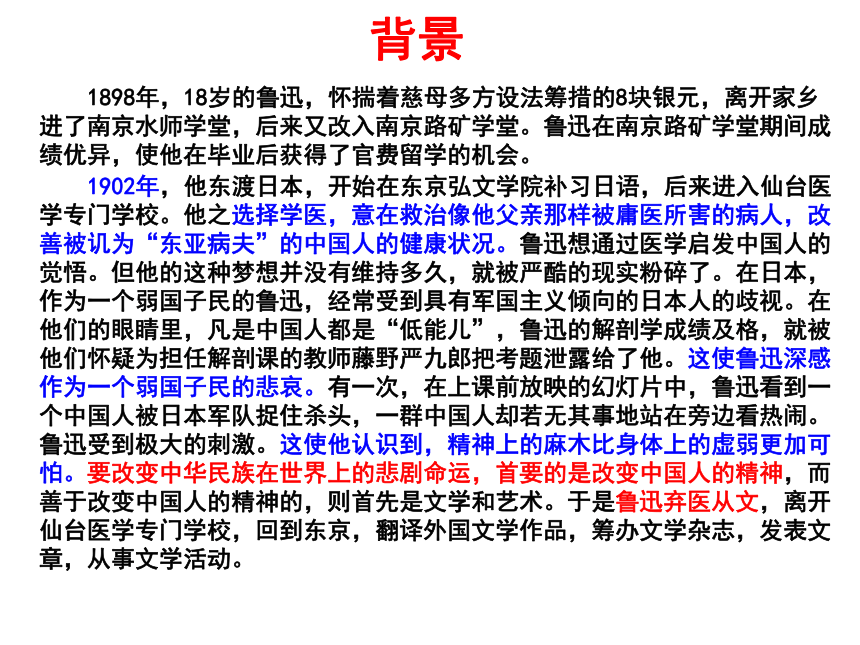

本文选自散文集《朝花夕拾》。作者简介背景 1898年,18岁的鲁迅,怀揣着慈母多方设法筹措的8块银元,离开家乡进了南京水师学堂,后来又改入南京路矿学堂。鲁迅在南京路矿学堂期间成绩优异,使他在毕业后获得了官费留学的机会。

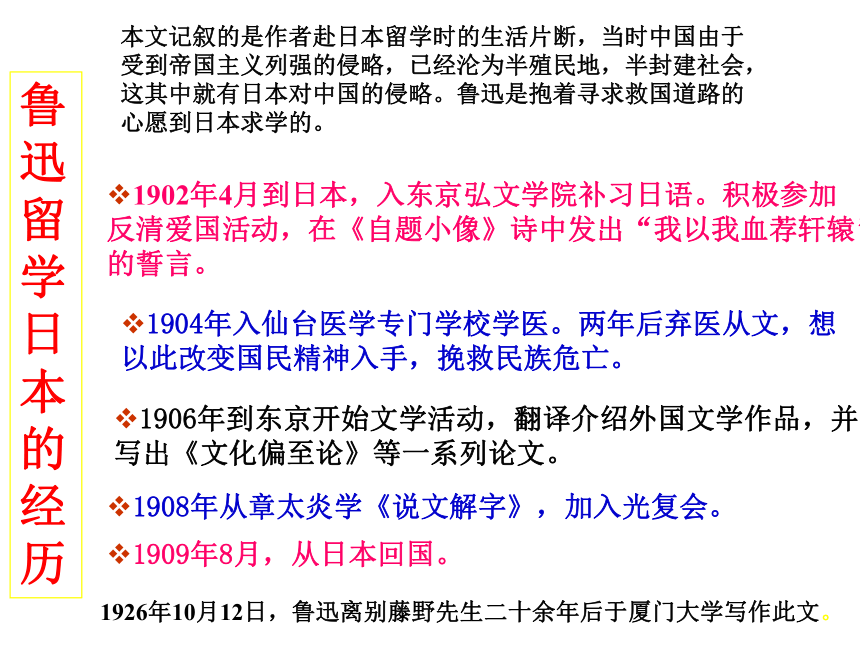

1902年,他东渡日本,开始在东京弘文学院补习日语,后来进入仙台医学专门学校。他之选择学医,意在救治像他父亲那样被庸医所害的病人,改善被讥为“东亚病夫”的中国人的健康状况。鲁迅想通过医学启发中国人的觉悟。但他的这种梦想并没有维持多久,就被严酷的现实粉碎了。在日本,作为一个弱国子民的鲁迅,经常受到具有军国主义倾向的日本人的歧视。在他们的眼睛里,凡是中国人都是“低能儿”,鲁迅的解剖学成绩及格,就被他们怀疑为担任解剖课的教师藤野严九郎把考题泄露给了他。这使鲁迅深感作为一个弱国子民的悲哀。有一次,在上课前放映的幻灯片中,鲁迅看到一个中国人被日本军队捉住杀头,一群中国人却若无其事地站在旁边看热闹。鲁迅受到极大的刺激。这使他认识到,精神上的麻木比身体上的虚弱更加可怕。要改变中华民族在世界上的悲剧命运,首要的是改变中国人的精神,而善于改变中国人的精神的,则首先是文学和艺术。于是鲁迅弃医从文,离开仙台医学专门学校,回到东京,翻译外国文学作品,筹办文学杂志,发表文章,从事文学活动。1902年4月到日本,入东京弘文学院补习日语。积极参加反清爱国活动,在《自题小像》诗中发出“我以我血荐轩辕”的誓言。1904年入仙台医学专门学校学医。两年后弃医从文,想以此改变国民精神入手,挽救民族危亡。1906年到东京开始文学活动,翻译介绍外国文学作品,并写出《文化偏至论》等一系列论文。1908年从章太炎学《说文解字》,加入光复会。1909年8月,从日本回国。鲁迅留学日本的经历本文记叙的是作者赴日本留学时的生活片断,当时中国由于受到帝国主义列强的侵略,已经沦为半殖民地,半封建社会,这其中就有日本对中国的侵略。鲁迅是抱着寻求救国道路的心愿到日本求学的。1926年10月12日,鲁迅离别藤野先生二十余年后于厦门大学写作此文。 1、考虑文章是按什么顺序来组织材料的?

2、变换了几个地点?找出相应的语句。

3、在此基础上考虑怎样来划分文章的段落层 次,说说各部分的大意。

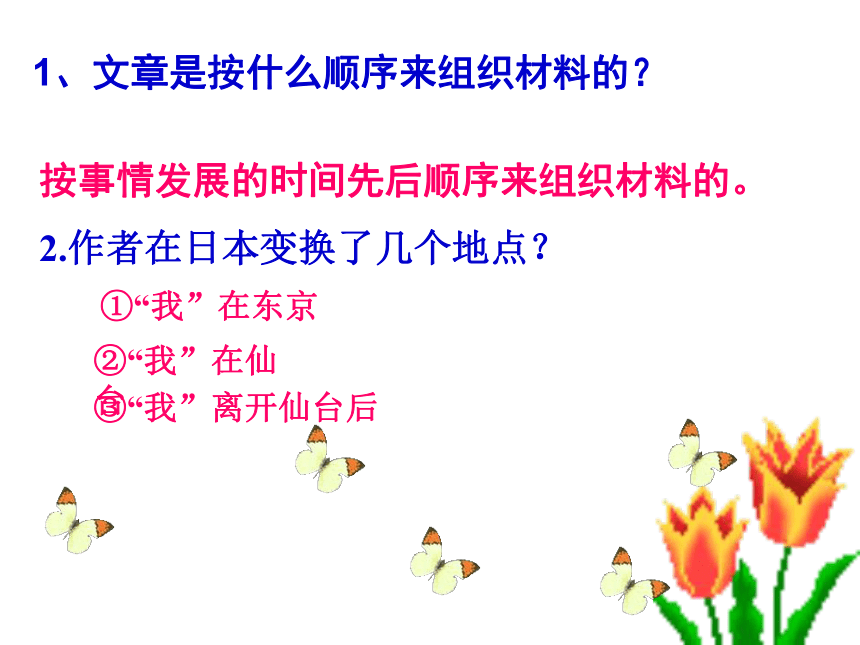

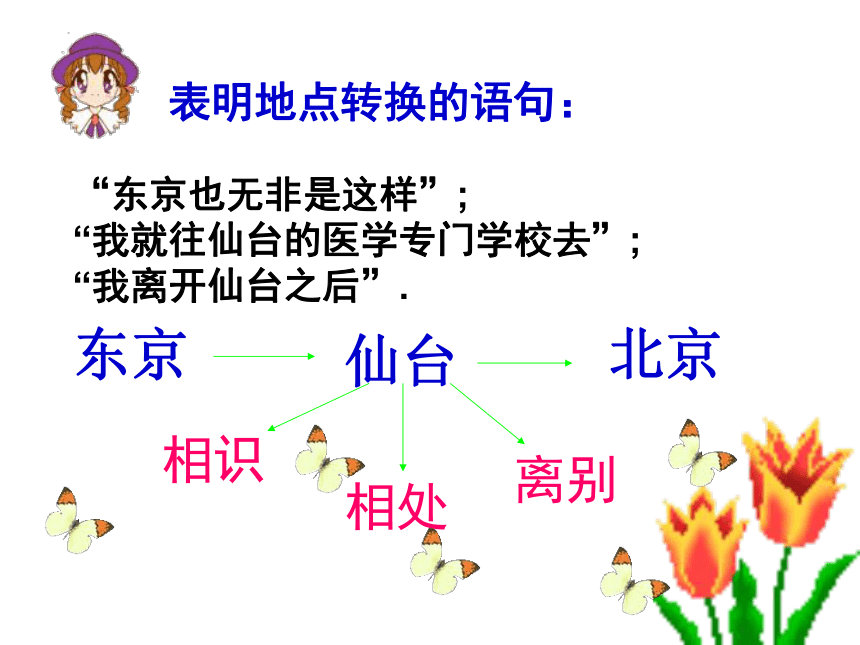

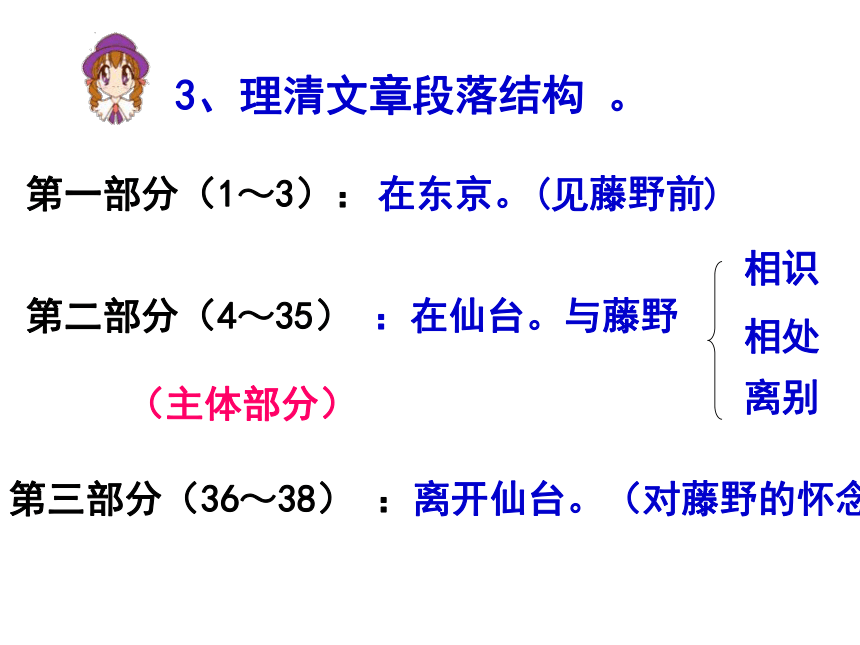

4、记叙的线索是什么?围绕什么选材的?理清文章思路1、文章是按什么顺序来组织材料的?按事情发展的时间先后顺序来组织材料的。2.作者在日本变换了几个地点?①“我”在东京②“我”在仙台③“我”离开仙台后

表明地点转换的语句: “东京也无非是这样”;

“我就往仙台的医学专门学校去”;

“我离开仙台之后”.东京仙台北京相识相处离别第二部分(4~35) :在仙台。与藤野相识相处离别第三部分(36~38) :离开仙台。(对藤野的怀念)第一部分(1~3):在东京。(见藤野前)3、理清文章段落结构 。(主体部分)在东京找出作者在东京的所见所闻?

找出作者流露所感的句子?

找出这一段的修辞的句子?

表达了作者怎样的思想情感?文中还有一种情况,借助于副词,增

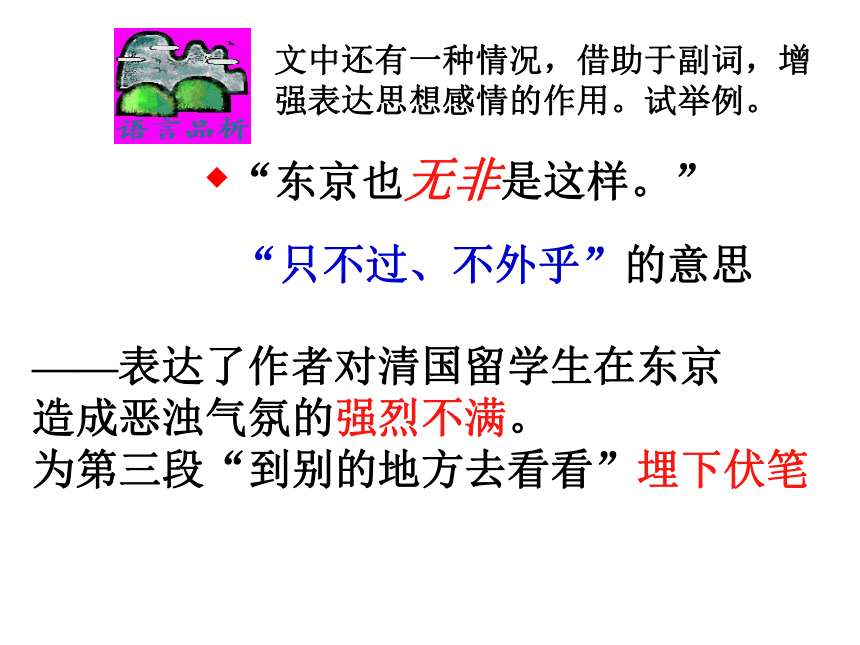

强表达思想感情的作用。试举例。“东京也无非是这样。”——表达了作者对清国留学生在东京

造成恶浊气氛的强烈不满。

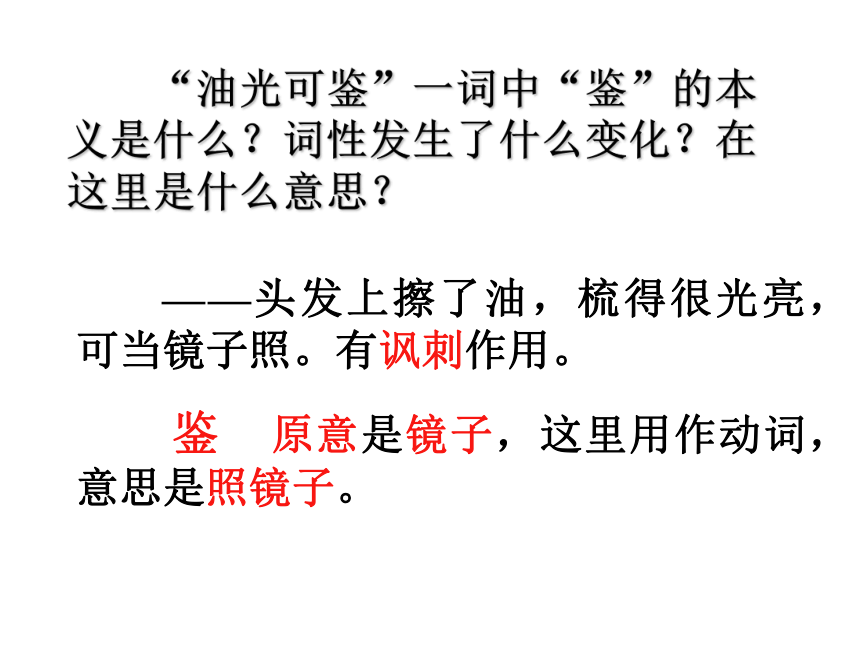

为第三段“到别的地方去看看”埋下伏笔“只不过、不外乎”的意思 “油光可鉴”一词中“鉴”的本义是什么?词性发生了什么变化?在这里是什么意思? ——头发上擦了油,梳得很光亮,可当镜子照。有讽刺作用。

鉴 原意是镜子,这里用作动词,意思是照镜子。实在 是 标致 极了。“实在”表“的确”

“标致”表反语用“实在”加强“标致”增强了这一反语的讽刺

力量,这就更强烈的表达作者对清国留学生

的极端憎恶之情。 作者用怎样的笔法写在东京见到什么?听到什么?流露了怎样的感情? 作者抓特征运用比喻、反语等修辞写在东京看到了中国留学生“成群结队”地赏樱花,听到了中国留学生吵闹“响得震天”,“污浊”,“油光可鉴”,表露了作者对东京的失望之情,为下文离开东京“到别的地方去看看”埋下伏笔。 ——鲁迅是抱着“科学救国”的目的去日本留学的,但是,这些“清国留学生”置国家危亡于不顾,白天逛公园,晚上学跳舞,打着“维新”的旗号,却又不学无术,思想腐朽,忠君保皇,所以鲁迅厌恶他们。 理解作者的思想感情 鲁迅为什么厌恶“清国留学生”?第三段在结构和内容上有什么作用?结构上:承上启下,巧妙自然地由东京的生活过渡到仙台的生活。

内容上:单句成段起突出强调作用。强调作者对东京的厌恶,去意决绝,引出下文去仙台的内容,与第一段“东京也无非是这样”前后照应。作者在前三段不写仙台而写东京的生活,为什么?东京的生活是作者离开东京到仙台的原因,为下文见到藤野先生做铺垫。作者深感东京的中国留学生学风不正,所以想找个真正可以学救国救民知识的清净之处,便决心到仙台去。在 东 京所见所闻——清国留学生的丑态修辞:夸张、比喻、反语 所 感—— 厌恶之极,

不屑与之为伍不学无术 思想腐朽爱 国去 仙 台为什么提到“日暮里”和“水户”这两个地名?这反映了什么?看似闲笔,实则反映出作者的爱国之情。 “大概是物以希为贵罢。”“大概”表推测;“物以稀为贵”是说“我”受优待的原因。这种推测包含着一个弱国国民的辛酸,反映出作者强烈的民族自尊心。“居然睡着了” :表明作者对恶劣的生活环境不以为意,增强了语言的幽默感,与上文提到的清国留学生形成鲜明对照。出乎意料 ⒈“我到仙台也颇受了这样的优待”话中“优待”包含了哪些内容? 不但学校不收学费,几个职员还为我的食宿操心。 ⒉作者为什么要写自己在仙台受到的优待?这是否偏题? 不偏题。作者受优待其实是表现日本普通人民对中国留学生的友好和热情。 为下文热心的藤野先生出场做铺垫。去 仙 台去仙台日暮里:水户:触发忧国之情反清志士客死之地爱国念念不忘 虽然得到一些优待和关照,但面对日本人民善良的心地和友好的情谊,作者推断为“物以希为贵”,感到受到的不是尊重,而是一种辛酸,一种弱国国民难于承受的内心的辛酸,这里反映出他极强的民族自尊心。在 仙 台爱国分析藤野先生的人物形象人物刻画:1.藤野先生是一个怎样的人呢?阅读课文,并勾画出与藤野先生有关的内容,看看作者是怎样刻画藤野先生的。 要写好一个人,可以从侧面、正面去描写,在事件中更好地表现、刻画人物。 外貌——黑瘦、八字须、戴着眼镜

动作——挟着一叠大大小小的书

声调——缓慢而很有顿挫抓住特征

(白描)目睹印象——耳闻亲见——治学严谨生活俭朴学者形象课文如何描写藤野先生的形象?

文章记叙了与藤野先生相处的哪几件事,表现了他的什么品质?添改讲义——认真负责.治学严谨

纠正解剖图——严格要求、循循善诱、尊重科学关心实习——热情诚恳,真诚关怀了解裹脚——认真求实的精神

严谨的治学态度正直热诚治学严谨没有民族偏见课文具体写了四个典型事例,从不同的

侧面表现了藤野先生的高贵品质。小结 记事很注意选用典型事例,如选用了四个典型事例来表现藤野先生的高尚品质,下面我们看看第三层后半部分“看电影事件”作者终于做出弃医从文的决定。 匿名信事件 看电影事件在仙台 怎样理解“中国是弱国;所以中国人当然是低能儿。”这句话的含义。 ⑴这不是反语,只是一种愤慨之辞。

⑵这个推理,省略了一个中间环节——弱国的人是低能儿(小前提)正是这个环节判断失误,正是这种浅薄,褊狭的认识,才导致了结论的荒唐。

⑶这句话主要是为了表达作者遭受诬陷和人格侮辱时极度的辛酸和愤懑。 中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分上,便不是自己的成绩了。用反语

表讽刺“当然”弱国的人就应该是低能儿,

这是多么谎谬的推理,作者运用反语表示强烈的

愤慨之情。他们也何尝不酒醉似的喝采。与“不”连用,以反

诘的语气加强肯定——说明他们无一例外的幸灾乐祸,麻木

不仁,强烈的表达了作者对反动派长期统

治下的人们精神麻木的痛恨。 “偏有中国人夹在里面”“在讲堂里的还有一个我。”这句话中包含了哪几类中国人? ⑴做毫无意义的示众材料的人。

⑵麻木的,同样毫无意义甚至喝采的看客。

⑶被刺痛了的人(我)。 “这一声却特别听得刺耳。”是因为什么? 这欢呼声深深地伤害了作者的民族自尊心。 作者两次写到无聊的看客,写看客的喝采,这又表现了什么? 当时一般中国人心理上的麻木和思想上的觉悟。 “我的意见却变化了”

“我的意见”指 。

“变化”指 。

“变化”的原因是:弃医从文 认识到医学不能救国,更重要的是改变国民的精神,而改变精神首先是靠文艺。学医救国爱 国(4)匿名信和看电影事件促成作者弃医从文的转变,对这两件事的叙述侧重点有什么不同? 匿名信事件中作者有意揭示日本“爱国青年”的荒谬逻辑,表现在遭受屈辱后极力辛酸和愤懑的感情.看电影事件反映作者难以抑制的激愤.第一件事侧重写弱国国民受人歧视,从而激发作者立志使自己祖国富强的志向,第二件事写中国国民的不觉悟------这是造成民族衰弱的重要原因之一,这两件事促使作者弃医从文.他“觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是提倡文艺运动了。” 由此可以看出,选择学医,又弃医从文,深深浸透着鲁迅强烈的救国救民的爱国主义思想感情,实践着他“我以我血荐轩辕”的誓言。弃医从文的原因匿名信事件——个人与

祖国的尊严受到侵犯看电影事件——思想受

极大震动,民族自尊心

受到严重挫伤爱国与藤野先生告别先生:神情、叹息、赠照相

题字、叮嘱---感情“我”:说谎---内心不安 鲁迅对这样一位先生持怎样的感情? 从文中找出原句。他是最使我感激,给我鼓励的一个。他的性格在我的眼里和心里是伟大的,虽然他

的姓名并不为许多人所知道。课文最后一段写作者以几种具体行动来怀念藤野先生?①装订收藏讲义②悬挂先生的照片③多写文章,把怀念之情化为斗争和力量.

他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。(藤野先生只是个普通人,作者为什么说他“伟大”,请结合具体事例谈谈你的看法。) 他没有狭隘的民族偏见,治学严谨,教学认真,能以公正之心对待来自弱国的学生,而且给予了极大的关心、鼓励和真诚的帮助,等等,在当时的历史背景下,能够做到这些尤其难能可贵。所以,他在“我”的眼里和心里是伟大的。 离开仙台,怀念先生直抒怀念之情——热情赞颂高度评价怀念付诸行动——藏讲义挂照片写文章怀念之情化为斗

争的勇气和力量爱国 怎样理解第36段“因为状况也无聊,说起来也无非使他失望,便连信也怕敢写了”这些话? 作者对中国辛亥革命后仍然黑暗混乱的局面感到失望和不满,而又不愿将这种情绪带给教师,对良师的期望无以告慰,表现无限遗憾的内疚之情。 作者为什么说藤野是“最使我感激,给我鼓励的”老师之一? 因为藤野先生品格高尚,尤其是他毫无民族偏见。一个“最”字,真挚地表达了作者对藤野先生的崇敬、感激和怀念之情。 怎样理解文章的最后一句话? “良心发现”指作者热爱祖国,勇于革新的思想受到触动;

“增加勇气”指作者早期遭受封建势力,帝国主义势力迫害,想到藤野先生对自己乃至对中国的希望,便增加了斗争的勇气

“正人君子”是反语,指帝国主义,封建势力反动政府的御用文人。

这句话的意思是作者决心以笔做刀枪,与反动势力斗争到底,为中国的光明继续奋斗.

结尾句的作用表明藤野先生严谨的学术精神及高尚的品格,成为已是文学家的作者的精神动力,激励作者用文字“拯救国民灵魂”。同时,这个结尾句还把怀念藤野先生之情和爱国思想融合在一起,把对往事的回忆与现实的斗争融合在一起。结尾句深化了主题,增强了文章的战斗力。体会“形散神聚”的散文特点思 考其他事件与藤野先生有什么关系?“清国留学生”的生活情况

我在仙台的生活情况—— 所作所为使我失望,促使我离开,为后文与藤野先生的相见埋下伏笔。——为后文藤野先生更加感人的教诲与关怀作陪衬。匿名信事件看电影事件由藤野先生订正讲义而来。 用部分日本青年的狭隘来反衬藤野先生的正直无私和心胸广阔。——是我与藤野先生分别的原因。小 结 本文看似散乱,但实际上都是围绕着歌颂与怀念藤野先生这一中心来选择和组织材料。

形散神聚藤野先生(一)见藤野之前(1—3)

(在东京)(二) 相识、相处、离别

(在仙台)(4—35)

(三)对藤野的怀念(36—38)(1)往仙台、初到仙台(4—5)

(2)相识(6—10)相处(11—23)(3)离别(24—35)

匿名信事件看电影惜 别 明线:

与先生

的交往 暗线:

作者爱

国情感形散而神不散

拓展迁移小结(本文中心): 本文依据时间的推移、地点的转换和事件发生的先后顺序来记叙。

这篇回忆性散文表达了作者对藤野先生的真挚怀念,赞扬了他正直热诚、治学严谨、没有狭隘的民族偏见的高尚品质。作者追述了自己弃医从文的思想变化,文中洋溢着强烈的爱国主义感情。

双线结构:明线:作者与藤野先生的交往暗线:作者的思想感情的变化(作者的爱国情感—弃医从文)自我小结两条线索四个典型事例一次思想的转变两种真挚的感情学会整理同样是写老师的回忆录,试比较本文和《从百草园到三味书屋》两文蕴含的作者的思想感情有何不同? 作者对三味书屋中施行封建教育的先生只是“很恭敬”;而《藤野先生》则表现了作者对毫无民族偏见,热心诚恳地关心,帮助“我”的藤野先生真诚的感激和深切的怀念.

裁,通过对现实社会中某些片断的生活事件描述,

表达作者的观点、感情,并揭示社会意义。它要求

写真人真事,并在此基础上作适当的艺术加工。二、散文的特点形散而神不散形散:是指取材广泛自由,不受时间和空间的限制神不散:是指中心必须明确,无论散文内容多么广

泛,表现手法如何灵活,都必须为中心服

务。三、散文的分类:分为:叙事散文和抒情散文 鲁迅(1881—1936)生于浙江绍兴,原名周树人,字豫才,伟大的文学家、思想家、革命家。自第一篇小说《狂人日记》开始用鲁迅作笔名。

著名作品集有《野草》《朝花夕拾》《呐喊》《彷徨》《坟》等。

本文选自散文集《朝花夕拾》。作者简介背景 1898年,18岁的鲁迅,怀揣着慈母多方设法筹措的8块银元,离开家乡进了南京水师学堂,后来又改入南京路矿学堂。鲁迅在南京路矿学堂期间成绩优异,使他在毕业后获得了官费留学的机会。

1902年,他东渡日本,开始在东京弘文学院补习日语,后来进入仙台医学专门学校。他之选择学医,意在救治像他父亲那样被庸医所害的病人,改善被讥为“东亚病夫”的中国人的健康状况。鲁迅想通过医学启发中国人的觉悟。但他的这种梦想并没有维持多久,就被严酷的现实粉碎了。在日本,作为一个弱国子民的鲁迅,经常受到具有军国主义倾向的日本人的歧视。在他们的眼睛里,凡是中国人都是“低能儿”,鲁迅的解剖学成绩及格,就被他们怀疑为担任解剖课的教师藤野严九郎把考题泄露给了他。这使鲁迅深感作为一个弱国子民的悲哀。有一次,在上课前放映的幻灯片中,鲁迅看到一个中国人被日本军队捉住杀头,一群中国人却若无其事地站在旁边看热闹。鲁迅受到极大的刺激。这使他认识到,精神上的麻木比身体上的虚弱更加可怕。要改变中华民族在世界上的悲剧命运,首要的是改变中国人的精神,而善于改变中国人的精神的,则首先是文学和艺术。于是鲁迅弃医从文,离开仙台医学专门学校,回到东京,翻译外国文学作品,筹办文学杂志,发表文章,从事文学活动。1902年4月到日本,入东京弘文学院补习日语。积极参加反清爱国活动,在《自题小像》诗中发出“我以我血荐轩辕”的誓言。1904年入仙台医学专门学校学医。两年后弃医从文,想以此改变国民精神入手,挽救民族危亡。1906年到东京开始文学活动,翻译介绍外国文学作品,并写出《文化偏至论》等一系列论文。1908年从章太炎学《说文解字》,加入光复会。1909年8月,从日本回国。鲁迅留学日本的经历本文记叙的是作者赴日本留学时的生活片断,当时中国由于受到帝国主义列强的侵略,已经沦为半殖民地,半封建社会,这其中就有日本对中国的侵略。鲁迅是抱着寻求救国道路的心愿到日本求学的。1926年10月12日,鲁迅离别藤野先生二十余年后于厦门大学写作此文。 1、考虑文章是按什么顺序来组织材料的?

2、变换了几个地点?找出相应的语句。

3、在此基础上考虑怎样来划分文章的段落层 次,说说各部分的大意。

4、记叙的线索是什么?围绕什么选材的?理清文章思路1、文章是按什么顺序来组织材料的?按事情发展的时间先后顺序来组织材料的。2.作者在日本变换了几个地点?①“我”在东京②“我”在仙台③“我”离开仙台后

表明地点转换的语句: “东京也无非是这样”;

“我就往仙台的医学专门学校去”;

“我离开仙台之后”.东京仙台北京相识相处离别第二部分(4~35) :在仙台。与藤野相识相处离别第三部分(36~38) :离开仙台。(对藤野的怀念)第一部分(1~3):在东京。(见藤野前)3、理清文章段落结构 。(主体部分)在东京找出作者在东京的所见所闻?

找出作者流露所感的句子?

找出这一段的修辞的句子?

表达了作者怎样的思想情感?文中还有一种情况,借助于副词,增

强表达思想感情的作用。试举例。“东京也无非是这样。”——表达了作者对清国留学生在东京

造成恶浊气氛的强烈不满。

为第三段“到别的地方去看看”埋下伏笔“只不过、不外乎”的意思 “油光可鉴”一词中“鉴”的本义是什么?词性发生了什么变化?在这里是什么意思? ——头发上擦了油,梳得很光亮,可当镜子照。有讽刺作用。

鉴 原意是镜子,这里用作动词,意思是照镜子。实在 是 标致 极了。“实在”表“的确”

“标致”表反语用“实在”加强“标致”增强了这一反语的讽刺

力量,这就更强烈的表达作者对清国留学生

的极端憎恶之情。 作者用怎样的笔法写在东京见到什么?听到什么?流露了怎样的感情? 作者抓特征运用比喻、反语等修辞写在东京看到了中国留学生“成群结队”地赏樱花,听到了中国留学生吵闹“响得震天”,“污浊”,“油光可鉴”,表露了作者对东京的失望之情,为下文离开东京“到别的地方去看看”埋下伏笔。 ——鲁迅是抱着“科学救国”的目的去日本留学的,但是,这些“清国留学生”置国家危亡于不顾,白天逛公园,晚上学跳舞,打着“维新”的旗号,却又不学无术,思想腐朽,忠君保皇,所以鲁迅厌恶他们。 理解作者的思想感情 鲁迅为什么厌恶“清国留学生”?第三段在结构和内容上有什么作用?结构上:承上启下,巧妙自然地由东京的生活过渡到仙台的生活。

内容上:单句成段起突出强调作用。强调作者对东京的厌恶,去意决绝,引出下文去仙台的内容,与第一段“东京也无非是这样”前后照应。作者在前三段不写仙台而写东京的生活,为什么?东京的生活是作者离开东京到仙台的原因,为下文见到藤野先生做铺垫。作者深感东京的中国留学生学风不正,所以想找个真正可以学救国救民知识的清净之处,便决心到仙台去。在 东 京所见所闻——清国留学生的丑态修辞:夸张、比喻、反语 所 感—— 厌恶之极,

不屑与之为伍不学无术 思想腐朽爱 国去 仙 台为什么提到“日暮里”和“水户”这两个地名?这反映了什么?看似闲笔,实则反映出作者的爱国之情。 “大概是物以希为贵罢。”“大概”表推测;“物以稀为贵”是说“我”受优待的原因。这种推测包含着一个弱国国民的辛酸,反映出作者强烈的民族自尊心。“居然睡着了” :表明作者对恶劣的生活环境不以为意,增强了语言的幽默感,与上文提到的清国留学生形成鲜明对照。出乎意料 ⒈“我到仙台也颇受了这样的优待”话中“优待”包含了哪些内容? 不但学校不收学费,几个职员还为我的食宿操心。 ⒉作者为什么要写自己在仙台受到的优待?这是否偏题? 不偏题。作者受优待其实是表现日本普通人民对中国留学生的友好和热情。 为下文热心的藤野先生出场做铺垫。去 仙 台去仙台日暮里:水户:触发忧国之情反清志士客死之地爱国念念不忘 虽然得到一些优待和关照,但面对日本人民善良的心地和友好的情谊,作者推断为“物以希为贵”,感到受到的不是尊重,而是一种辛酸,一种弱国国民难于承受的内心的辛酸,这里反映出他极强的民族自尊心。在 仙 台爱国分析藤野先生的人物形象人物刻画:1.藤野先生是一个怎样的人呢?阅读课文,并勾画出与藤野先生有关的内容,看看作者是怎样刻画藤野先生的。 要写好一个人,可以从侧面、正面去描写,在事件中更好地表现、刻画人物。 外貌——黑瘦、八字须、戴着眼镜

动作——挟着一叠大大小小的书

声调——缓慢而很有顿挫抓住特征

(白描)目睹印象——耳闻亲见——治学严谨生活俭朴学者形象课文如何描写藤野先生的形象?

文章记叙了与藤野先生相处的哪几件事,表现了他的什么品质?添改讲义——认真负责.治学严谨

纠正解剖图——严格要求、循循善诱、尊重科学关心实习——热情诚恳,真诚关怀了解裹脚——认真求实的精神

严谨的治学态度正直热诚治学严谨没有民族偏见课文具体写了四个典型事例,从不同的

侧面表现了藤野先生的高贵品质。小结 记事很注意选用典型事例,如选用了四个典型事例来表现藤野先生的高尚品质,下面我们看看第三层后半部分“看电影事件”作者终于做出弃医从文的决定。 匿名信事件 看电影事件在仙台 怎样理解“中国是弱国;所以中国人当然是低能儿。”这句话的含义。 ⑴这不是反语,只是一种愤慨之辞。

⑵这个推理,省略了一个中间环节——弱国的人是低能儿(小前提)正是这个环节判断失误,正是这种浅薄,褊狭的认识,才导致了结论的荒唐。

⑶这句话主要是为了表达作者遭受诬陷和人格侮辱时极度的辛酸和愤懑。 中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分上,便不是自己的成绩了。用反语

表讽刺“当然”弱国的人就应该是低能儿,

这是多么谎谬的推理,作者运用反语表示强烈的

愤慨之情。他们也何尝不酒醉似的喝采。与“不”连用,以反

诘的语气加强肯定——说明他们无一例外的幸灾乐祸,麻木

不仁,强烈的表达了作者对反动派长期统

治下的人们精神麻木的痛恨。 “偏有中国人夹在里面”“在讲堂里的还有一个我。”这句话中包含了哪几类中国人? ⑴做毫无意义的示众材料的人。

⑵麻木的,同样毫无意义甚至喝采的看客。

⑶被刺痛了的人(我)。 “这一声却特别听得刺耳。”是因为什么? 这欢呼声深深地伤害了作者的民族自尊心。 作者两次写到无聊的看客,写看客的喝采,这又表现了什么? 当时一般中国人心理上的麻木和思想上的觉悟。 “我的意见却变化了”

“我的意见”指 。

“变化”指 。

“变化”的原因是:弃医从文 认识到医学不能救国,更重要的是改变国民的精神,而改变精神首先是靠文艺。学医救国爱 国(4)匿名信和看电影事件促成作者弃医从文的转变,对这两件事的叙述侧重点有什么不同? 匿名信事件中作者有意揭示日本“爱国青年”的荒谬逻辑,表现在遭受屈辱后极力辛酸和愤懑的感情.看电影事件反映作者难以抑制的激愤.第一件事侧重写弱国国民受人歧视,从而激发作者立志使自己祖国富强的志向,第二件事写中国国民的不觉悟------这是造成民族衰弱的重要原因之一,这两件事促使作者弃医从文.他“觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是提倡文艺运动了。” 由此可以看出,选择学医,又弃医从文,深深浸透着鲁迅强烈的救国救民的爱国主义思想感情,实践着他“我以我血荐轩辕”的誓言。弃医从文的原因匿名信事件——个人与

祖国的尊严受到侵犯看电影事件——思想受

极大震动,民族自尊心

受到严重挫伤爱国与藤野先生告别先生:神情、叹息、赠照相

题字、叮嘱---感情“我”:说谎---内心不安 鲁迅对这样一位先生持怎样的感情? 从文中找出原句。他是最使我感激,给我鼓励的一个。他的性格在我的眼里和心里是伟大的,虽然他

的姓名并不为许多人所知道。课文最后一段写作者以几种具体行动来怀念藤野先生?①装订收藏讲义②悬挂先生的照片③多写文章,把怀念之情化为斗争和力量.

他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。(藤野先生只是个普通人,作者为什么说他“伟大”,请结合具体事例谈谈你的看法。) 他没有狭隘的民族偏见,治学严谨,教学认真,能以公正之心对待来自弱国的学生,而且给予了极大的关心、鼓励和真诚的帮助,等等,在当时的历史背景下,能够做到这些尤其难能可贵。所以,他在“我”的眼里和心里是伟大的。 离开仙台,怀念先生直抒怀念之情——热情赞颂高度评价怀念付诸行动——藏讲义挂照片写文章怀念之情化为斗

争的勇气和力量爱国 怎样理解第36段“因为状况也无聊,说起来也无非使他失望,便连信也怕敢写了”这些话? 作者对中国辛亥革命后仍然黑暗混乱的局面感到失望和不满,而又不愿将这种情绪带给教师,对良师的期望无以告慰,表现无限遗憾的内疚之情。 作者为什么说藤野是“最使我感激,给我鼓励的”老师之一? 因为藤野先生品格高尚,尤其是他毫无民族偏见。一个“最”字,真挚地表达了作者对藤野先生的崇敬、感激和怀念之情。 怎样理解文章的最后一句话? “良心发现”指作者热爱祖国,勇于革新的思想受到触动;

“增加勇气”指作者早期遭受封建势力,帝国主义势力迫害,想到藤野先生对自己乃至对中国的希望,便增加了斗争的勇气

“正人君子”是反语,指帝国主义,封建势力反动政府的御用文人。

这句话的意思是作者决心以笔做刀枪,与反动势力斗争到底,为中国的光明继续奋斗.

结尾句的作用表明藤野先生严谨的学术精神及高尚的品格,成为已是文学家的作者的精神动力,激励作者用文字“拯救国民灵魂”。同时,这个结尾句还把怀念藤野先生之情和爱国思想融合在一起,把对往事的回忆与现实的斗争融合在一起。结尾句深化了主题,增强了文章的战斗力。体会“形散神聚”的散文特点思 考其他事件与藤野先生有什么关系?“清国留学生”的生活情况

我在仙台的生活情况—— 所作所为使我失望,促使我离开,为后文与藤野先生的相见埋下伏笔。——为后文藤野先生更加感人的教诲与关怀作陪衬。匿名信事件看电影事件由藤野先生订正讲义而来。 用部分日本青年的狭隘来反衬藤野先生的正直无私和心胸广阔。——是我与藤野先生分别的原因。小 结 本文看似散乱,但实际上都是围绕着歌颂与怀念藤野先生这一中心来选择和组织材料。

形散神聚藤野先生(一)见藤野之前(1—3)

(在东京)(二) 相识、相处、离别

(在仙台)(4—35)

(三)对藤野的怀念(36—38)(1)往仙台、初到仙台(4—5)

(2)相识(6—10)相处(11—23)(3)离别(24—35)

匿名信事件看电影惜 别 明线:

与先生

的交往 暗线:

作者爱

国情感形散而神不散

拓展迁移小结(本文中心): 本文依据时间的推移、地点的转换和事件发生的先后顺序来记叙。

这篇回忆性散文表达了作者对藤野先生的真挚怀念,赞扬了他正直热诚、治学严谨、没有狭隘的民族偏见的高尚品质。作者追述了自己弃医从文的思想变化,文中洋溢着强烈的爱国主义感情。

双线结构:明线:作者与藤野先生的交往暗线:作者的思想感情的变化(作者的爱国情感—弃医从文)自我小结两条线索四个典型事例一次思想的转变两种真挚的感情学会整理同样是写老师的回忆录,试比较本文和《从百草园到三味书屋》两文蕴含的作者的思想感情有何不同? 作者对三味书屋中施行封建教育的先生只是“很恭敬”;而《藤野先生》则表现了作者对毫无民族偏见,热心诚恳地关心,帮助“我”的藤野先生真诚的感激和深切的怀念.

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》