4.1 回乡偶书课件

图片预览

文档简介

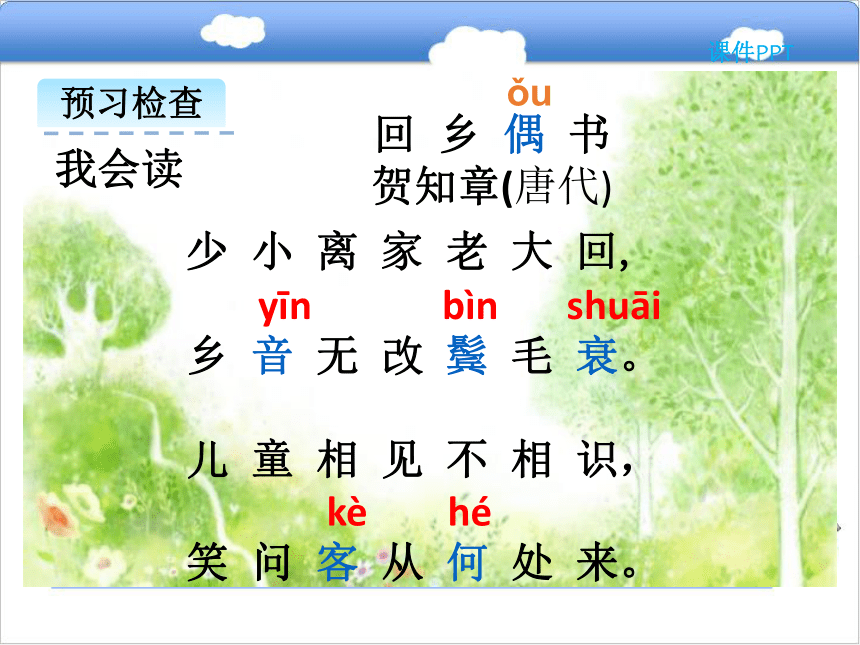

课件23张PPT。课件PPT 回乡偶书(唐)贺知章课件PPT(约 659 年—约 744 年)唐代著名诗人字季真,自号“四明狂客”。越州永兴(今浙江萧山)人。小时候就以文辞知名,书法也很好,擅长草书和隶书。性情爽直,豁达而健谈。武则天证圣元年中进士,后官至秘书监。他写的诗清新通俗,《回乡偶书》《咏柳》等都是脍炙人口,千古传颂的不朽名篇。贺知章 贺知章在三十多岁离开家乡做官。当他 告老还乡,回到越州永兴时,已经八十六岁。这时,距他中年离乡已有五十多个年头了。贺知章课件PPT资料宝袋 天宝初年(约742年)八十三岁的贺知章,在外面度过了七十多个寒暑,终于迈着蹒跚的步子,回到了朝思暮想的家乡。人老了,头发早已花白了,但因为他多年和父亲生活在一起,家乡的口音没有改变。当他踏上阔别了七十年的故土时,正碰上在村口玩耍的一群小孩,看着眼前这位老人,孩子们当然不认识他了,他们凑成一堆,迎上前去,很有礼貌地笑着向他打问:“老伯伯,您是从哪里来?”听了孩子们的问话,贺知章感慨万分,看着眼前这些活泼可爱的孩子,往事一一映入眼帘,写下了这首《回乡偶书》。课件PPT资料宝袋课件PPT预习检查少 小 离 家 老 大 回,

yīn bìn shuāi

乡 音 无 改 鬓 毛 衰。

儿 童 相 见 不 相 识,

kè hé

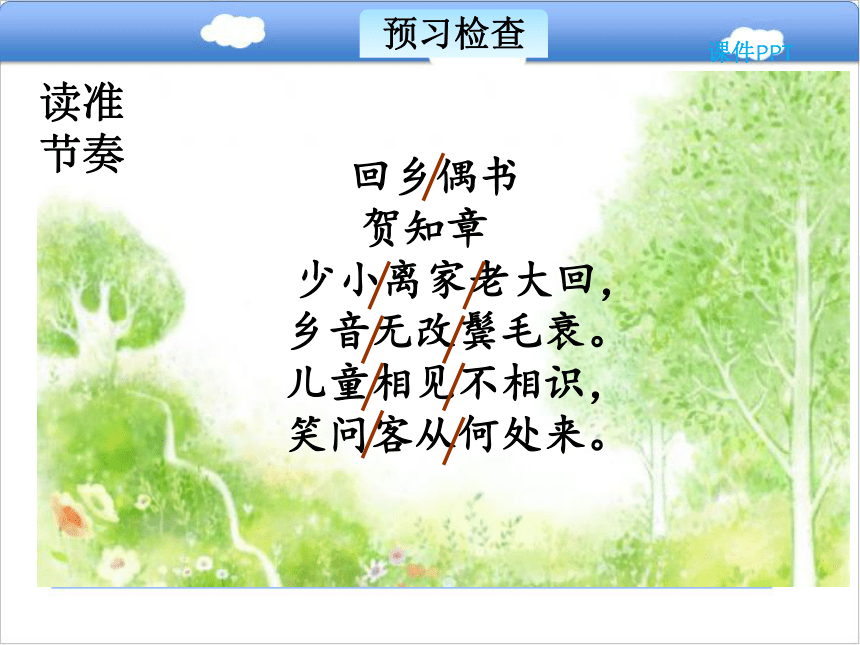

笑 问 客 从 何 处 来。回 乡 偶 书 贺知章(唐代)ǒu我会读读准节奏 回乡偶书

贺知章

少小离家老大回,

乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,

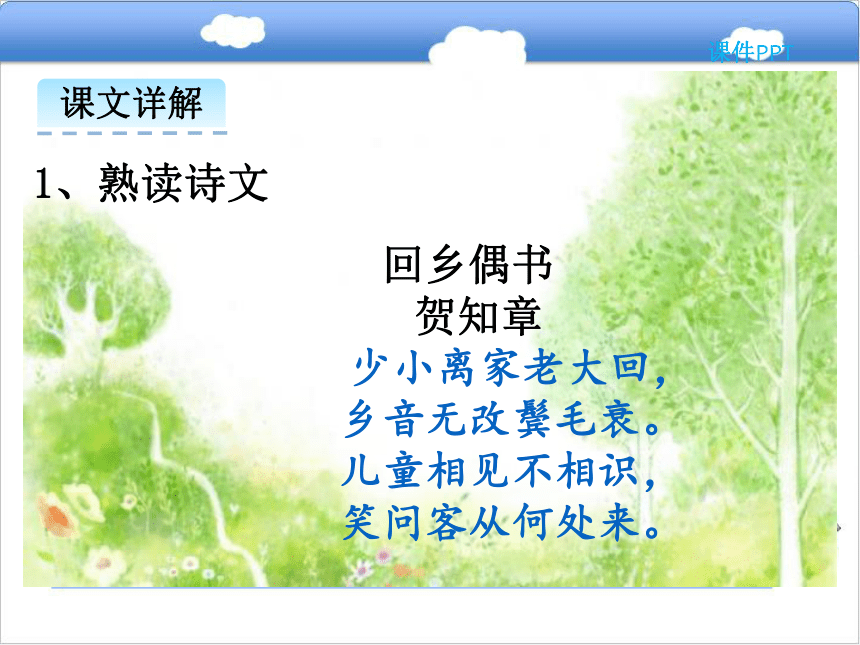

笑问客从何处来。课件PPT预习检查课件PPT1、熟读诗文回乡偶书

贺知章

少小离家老大回,

乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,

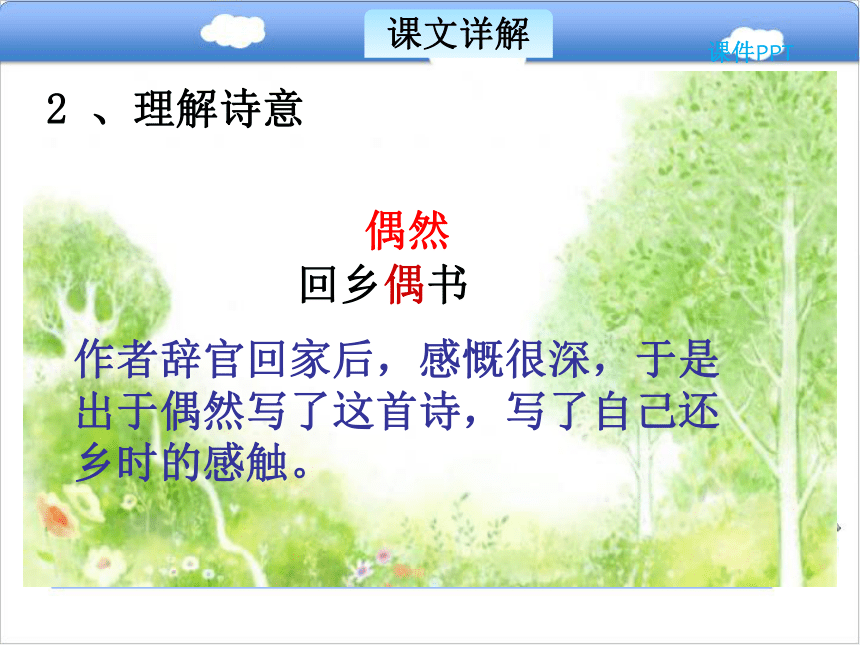

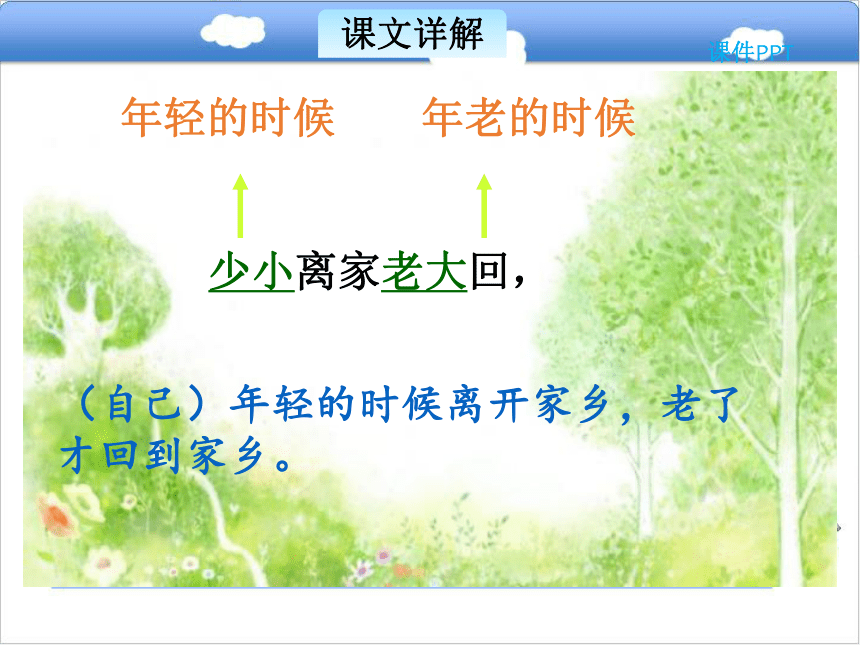

笑问客从何处来。课文详解2 、理解诗意回乡偶书偶然作者辞官回家后,感慨很深,于是出于偶然写了这首诗,写了自己还乡时的感触。课件PPT课文详解少小离家老大回,年轻的时候年老的时候(自己)年轻的时候离开家乡,老了

才回到家乡。课件PPT课文详解乡音 无改 鬓毛衰。(自己)说话的口音没有什么改变,

可是两鬓头发已经斑白稀疏了。 家乡

的口音没有什

么改变耳边的头发

花白稀少了课件PPT课文详解儿童相见不相识,小孩认识小孩儿见了我都不认识。课件PPT课文详解笑问客从何处来。笑着问我,是从哪儿来的。哪里课件PPT课文详解请同学们尝试着把整首诗的意思说一说。说一说少年时离乡,到老了才回家来;

口音没改变,双鬓却已经斑白。

儿童们看见了,没有认识我的;

他们笑问:这客人是从哪里来? 课件PPT课文详解课件PPT思考(1)贺知章到底是不是客人?

---不是

(2)从哪里知道不是客人?

---a、题目:回乡偶书

b、少小离家老大归

c、乡音无改鬓毛衰

(3)为什么儿童以为是客人?

--- 少小离家老大回 课文详解课件PPT概括主题 这首诗写的是作者刚刚回到久别的家乡时的情景作者抓住回乡时的一个细节,表达了诗人山河依旧,人事却不同,人生易老,世事沧桑的感慨。课件PPT写法点拨这是一首久客异乡,返回故里的感怀诗。全诗抒发了山河依旧,人事不同,人生易老,世事沧桑的感慨。一、二句,诗人置于熟悉而又陌生的故乡环境中,心情难于平静。首句写数十年久客他乡的事实,次句写自己的“老大”之态,暗寓乡情无限。三、四句虽写自己,却从儿童方面的感觉着笔,极富生活情趣。诗的感情自然、逼真,内容虽平淡,人情味却浓足。语言朴实无华,毫不雕琢,细品诗境,别有一番天地。全诗在有问无答中作结,哀婉备至,动人心弦,千百年来为人传诵,老少皆知。课件PPT拓展提升试着把这首诗编个故事。???? ????????的时候到了???? 。

他?? ??没变,????变了。

他遇到了????,可是他们

????????????。 (谁)(什么年纪)(哪里)(什么)(什么)(谁) 回乡偶书(二)

贺知章

离别家乡岁月多,

近来人事半消磨。

惟有门前镜湖水,

春风不改旧时波。课件PPT拓展提升课件PPT咏柳

贺知章

碧玉妆成一树高,

万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,

二月春风似剪刀。 拓展提升课件PPT心灵感悟山河依旧,人事不同,人生易老,世事沧桑要珍惜现在的时光,爱护家乡!课件PPT随堂练习1、从诗中摘录两组反义词

( )—( )

( )—( )少小老大离回课件PPT2、这首诗表达了诗人怎样的感情?---表达了诗人复杂的思想感情,既有离乡背井的伤感,也有老大回乡的喜悦。提示:内容,抓住“离家”、“回”、“来”概括内容;感情,暗寓在“少小离家”与“老大回”自对句中,自伤“老大”之情。 “笑问客从何处来”,自己的老迈衰颓与反主为宾的悲哀,尽都包含在这看似平淡的一问中。随堂练习课件PPT3、简析这首诗的表达技巧。---这首诗用了比对的手法,首句用“少小离家”与“老大回”的句中自对,概括写出数十年久客他乡的事实,暗寓自伤“老大”之情。【补充】

修辞手法:比喻、夸张、拟人等;

表达方式:抒情、议论、描写等;

表现手法:托物言志、情景交融、

动静结合、对比、衬托等。随堂练习

yīn bìn shuāi

乡 音 无 改 鬓 毛 衰。

儿 童 相 见 不 相 识,

kè hé

笑 问 客 从 何 处 来。回 乡 偶 书 贺知章(唐代)ǒu我会读读准节奏 回乡偶书

贺知章

少小离家老大回,

乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,

笑问客从何处来。课件PPT预习检查课件PPT1、熟读诗文回乡偶书

贺知章

少小离家老大回,

乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,

笑问客从何处来。课文详解2 、理解诗意回乡偶书偶然作者辞官回家后,感慨很深,于是出于偶然写了这首诗,写了自己还乡时的感触。课件PPT课文详解少小离家老大回,年轻的时候年老的时候(自己)年轻的时候离开家乡,老了

才回到家乡。课件PPT课文详解乡音 无改 鬓毛衰。(自己)说话的口音没有什么改变,

可是两鬓头发已经斑白稀疏了。 家乡

的口音没有什

么改变耳边的头发

花白稀少了课件PPT课文详解儿童相见不相识,小孩认识小孩儿见了我都不认识。课件PPT课文详解笑问客从何处来。笑着问我,是从哪儿来的。哪里课件PPT课文详解请同学们尝试着把整首诗的意思说一说。说一说少年时离乡,到老了才回家来;

口音没改变,双鬓却已经斑白。

儿童们看见了,没有认识我的;

他们笑问:这客人是从哪里来? 课件PPT课文详解课件PPT思考(1)贺知章到底是不是客人?

---不是

(2)从哪里知道不是客人?

---a、题目:回乡偶书

b、少小离家老大归

c、乡音无改鬓毛衰

(3)为什么儿童以为是客人?

--- 少小离家老大回 课文详解课件PPT概括主题 这首诗写的是作者刚刚回到久别的家乡时的情景作者抓住回乡时的一个细节,表达了诗人山河依旧,人事却不同,人生易老,世事沧桑的感慨。课件PPT写法点拨这是一首久客异乡,返回故里的感怀诗。全诗抒发了山河依旧,人事不同,人生易老,世事沧桑的感慨。一、二句,诗人置于熟悉而又陌生的故乡环境中,心情难于平静。首句写数十年久客他乡的事实,次句写自己的“老大”之态,暗寓乡情无限。三、四句虽写自己,却从儿童方面的感觉着笔,极富生活情趣。诗的感情自然、逼真,内容虽平淡,人情味却浓足。语言朴实无华,毫不雕琢,细品诗境,别有一番天地。全诗在有问无答中作结,哀婉备至,动人心弦,千百年来为人传诵,老少皆知。课件PPT拓展提升试着把这首诗编个故事。???? ????????的时候到了???? 。

他?? ??没变,????变了。

他遇到了????,可是他们

????????????。 (谁)(什么年纪)(哪里)(什么)(什么)(谁) 回乡偶书(二)

贺知章

离别家乡岁月多,

近来人事半消磨。

惟有门前镜湖水,

春风不改旧时波。课件PPT拓展提升课件PPT咏柳

贺知章

碧玉妆成一树高,

万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,

二月春风似剪刀。 拓展提升课件PPT心灵感悟山河依旧,人事不同,人生易老,世事沧桑要珍惜现在的时光,爱护家乡!课件PPT随堂练习1、从诗中摘录两组反义词

( )—( )

( )—( )少小老大离回课件PPT2、这首诗表达了诗人怎样的感情?---表达了诗人复杂的思想感情,既有离乡背井的伤感,也有老大回乡的喜悦。提示:内容,抓住“离家”、“回”、“来”概括内容;感情,暗寓在“少小离家”与“老大回”自对句中,自伤“老大”之情。 “笑问客从何处来”,自己的老迈衰颓与反主为宾的悲哀,尽都包含在这看似平淡的一问中。随堂练习课件PPT3、简析这首诗的表达技巧。---这首诗用了比对的手法,首句用“少小离家”与“老大回”的句中自对,概括写出数十年久客他乡的事实,暗寓自伤“老大”之情。【补充】

修辞手法:比喻、夸张、拟人等;

表达方式:抒情、议论、描写等;

表现手法:托物言志、情景交融、

动静结合、对比、衬托等。随堂练习