人教八年级下册历史期末综合检测卷

文档属性

| 名称 | 人教八年级下册历史期末综合检测卷 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-02-23 21:27:07 | ||

图片预览

文档简介

期末综合检测卷

(时间:45分钟 满分:100分)

一、选择题(每小题3分,共45分。每小题只有一个选项最符合题目要求)

1.新中国的诞生,揭开了中国历史的新篇章,“新”在( B )

①中国人民从此成为国家的主人 ②是一个主权独立的国家 ③开始朝着社会主义道路迈进 ④召开了政协会议

A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.②③

2.关于土地改革完成,农民有深切体会,其中符合当时情景的是( B )

A.农民甲:“今年多收了三五斗,还要向地主交租”

B.农民乙:“我们总算翻了身,成为土地的主人”

C.农民丙:“加入农业合作社就是好,集体力量办大事”

D.农民丁:“实行土地承包,收成比往年高很多”

3.在2016年“两会”上,习近平主席强调,中国特色社会主义政治制度之所以行得通、有生命力、有效率,就是因为它是从中国的社会土壤中生长起来的。社会主义制度根植于中国社会土壤慢慢生长起来的标志是( C )

A.新中国的成立

B.土地改革的完成

C.三大改造的完成

D.第一个五年计划的完成

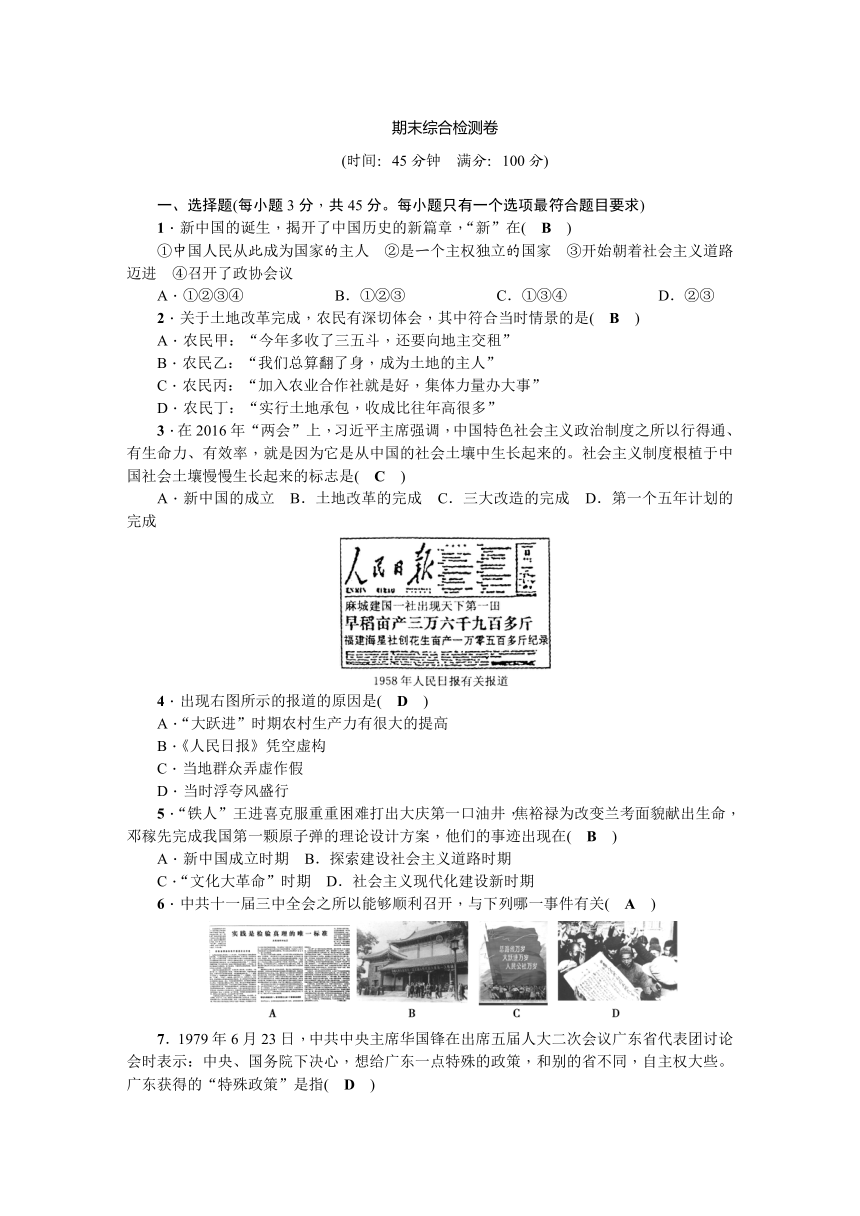

4.出现右图所示的报道的原因是( D )

A.“大跃进”时期农村生产力有很大的提高

B.《人民日报》凭空虚构

C.当地群众弄虚作假

D.当时浮夸风盛行

5.“铁人”王进喜克服重重困难打出大庆第一口油井,焦裕禄为改变兰考面貌献出生命,邓稼先完成我国第一颗原子弹的理论设计方案,他们的事迹出现在( B )

A.新中国成立时期

B.探索建设社会主义道路时期

C.“文化大革命”时期

D.社会主义现代化建设新时期

6.中共十一届三中全会之所以能够顺利召开,与下列哪一事件有关( A )

7.1979年6月23日,中共中央主席华国锋在出席五届人大二次会议广东省代表团讨论会时表示:中央、国务院下决心,想给广东一点特殊的政策,和别的省不同,自主权大些。广东获得的“特殊政策”是指( D )

A.国家规定的特殊经济政策和管理体制

B.“一国两制”政策

C.民族区域自治制度

D.允许建立深圳、珠海经济特区

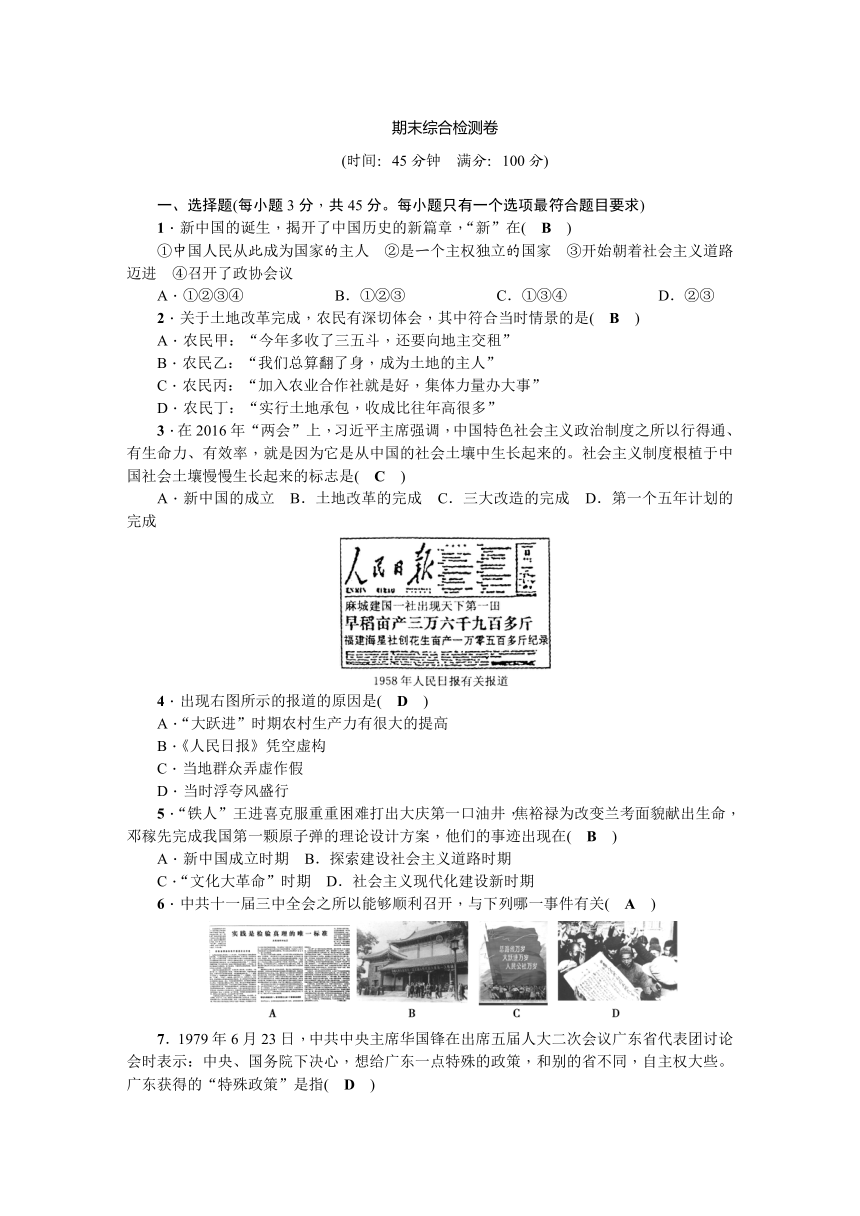

8.根据右图可以看出农民家庭收入增长的主要原因是( C )

A.土地改革的完成

B.中共八大路线、方针的落实

C.家庭联产承包责任制的推行

D.“一国两制”方针的实施

9.邓小平理论是当代中国的马克思主义。在这面伟大旗帜指引下,中国人民思想大解放,中华大地发生了翻天覆地的变化。这一理论的精髓是( B )

A.发展才是硬道理

B.解放思想,实事求是

C.社会主义也可以搞市场经济

D.和平与发展是当今世界的主题

10.根据“小聚居”“建立自治区”“平等”“共同繁荣”等内容提炼出一个最恰当的学习主题是( C )

A.祖国统一

B.国防建设

C.民族团结

D.社会主义民主与法制建设

11.澳门回归以来,“国民生产总值以年均15%的增幅快速增长……成为全球最活跃的微型经济体”。取得这一成就主要的政治因素是( C )

A.民族区域自治制度

B.和平共处五项原则

C.“一国两制”方针

D.科教兴国战略

12.1979~1989年,中国对美国出口贸易金额变化(见下图)的主要原因是( A )

①中美建立外交关系 ②中国实行改革开放 ③中国加入亚太经合组织

A.①②

B.②③

C.①③

D.①②③

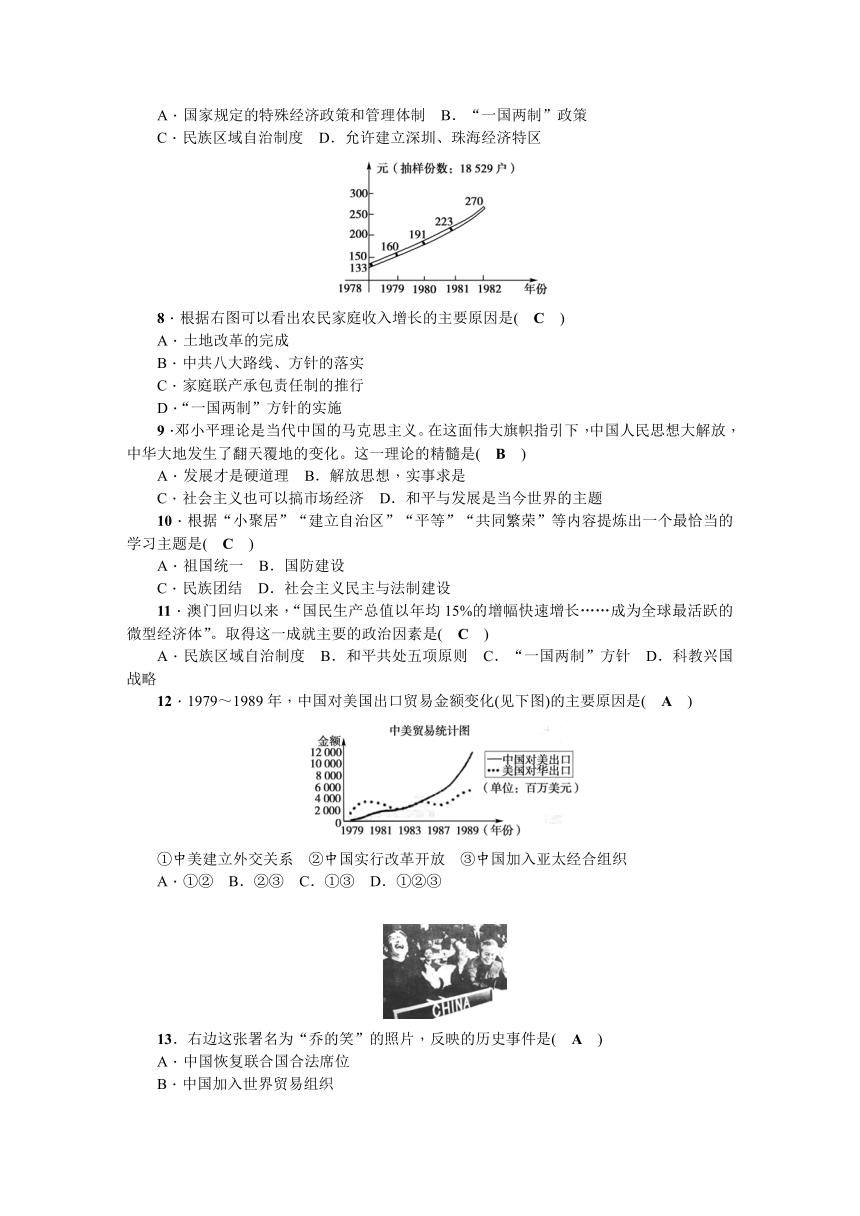

13.右边这张署名为“乔的笑”的照片,反映的历史事件是( A )

A.中国恢复联合国合法席位

B.中国加入世界贸易组织

C.中美正式建立外交关系

D.中日正式建立外交关系

14.某市历史博物馆准备举办一次新中国成立以来的科技成就展,下列备选方案中最恰当的是( A )

A.“两弹一星”“东方魔稻”“神舟六号”

B.《教师法》、“863”计划、“希望工程”

C.“东方魔稻”“三峡工程”“211”工程

D.“两弹一星”、《青春之歌》、“985”工程

15.历史往往可以通过一些生活细节来反映。能反映中国由计划经济向市场经济转变的是( B )

A.粮票

B.股票

C.布票

D.肉票

二、非选择题(共四大题,其中第16题10分,第17题14分,第18题16分,第19题15分,共55分)

16.某历史学习兴趣小组以“中华民族复兴”为主题绘制了一张历史轴观察图,观察下图并结合所学知识回答问题。

(1)辛亥革命是中国人民在复兴之路上迈上的一个重要台阶。这场革命使中国社会发生了历史性巨变,这里的“历史性巨变”主要指什么?(3分)

辛亥革命推翻了两千多年的封建帝制,使民主共和观念深入人心。

(2)中华民族近百年艰苦卓绝的伟大复兴的历史,关键是“中国新生”和“伟大转折”,实现了国家的独立和富强。“中国新生”和“伟大转折”对中国社会发展分别产生了怎样的重大影响?(4分)

①新中国的成立开辟了中国历史的新纪元。从此,中国结束了一百多年来被侵略被奴役的屈辱历史,真正成为独立自主的国家;中国人民从此站起来了,成为国家的主人。②十一届三中全会是建国以来党的历史上具有深远意义的转折。它完成了党的思想路线、政治路线和组织路线的拨乱反正,是改革开放的开端,从此,中国历史进入社会主义现代化建设的新时期。

(3)概括指出在复兴之路上作出巨大贡献的三位伟人的共同优秀品质。(3分)

孙中山、毛泽东、邓小平这三位伟人都具有爱国主义精神,革命创新精神等。(言之有理即可得分)

17.历史,因思考而改变,因改变而生动。让我们回顾中国的社会主义现代化建设的曲折经历,体会幸福生活的来之不易。

【一群农民的生死抉择】

1978年12月小岗村18户农民签下生死状:“我们分田到户,每户户主签字盖章,如以后能干,每户保证完成每户上缴的公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部坐牢杀头也甘心,大家社员也保证把我们的小孩养活到18岁。”

(1)小岗村的农民这一冒险,创造了后来农村的什么政策?(2分)

家庭联产承包责任制。

【一个国家的集体觉醒】

1978年是共和国历史上最伟大的时刻。这个国家和她的人民站在命运的拐点。这一年,被称为中国改革开放元年。

(2)1978年是我国的命运的拐点,拐点自一次重要的会议开始,请问是什么会议?这次会议上怎样调整了党和国家的工作重心?(4分)

十一届三中全会。

党和国家工作的重心转移到经济建设上来。

【一个伟人的坦荡胸怀】

1979年4月,邓小平对广东省委负责人说:“可以划出一块地方,叫特区,中央没有钱,你们自己搞,杀开一条血路来。”

(3)请列举出一个特区,并说说特区的作用。(4分)

如深圳特区;作用:能加强外贸、利用外资和国外先进技术等。

【一位老人的智慧】

邓小平明确指出“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实践结合起来,走自己的路,建设有中国特色的社会主义。”这就是邓小平理论。

(4)邓小平理论现在已成为中国共产党的指导思想,请问是哪次会议将邓小平理论确立为党的指导思想的?(2分)

中共十五大。

【鼓舞人心的数据】

时间

国内生产总值

世界排名

1978年

3

642亿元

第15名

1990年

18

668亿元

第10名

2000年

99

215亿元

第6名

2010年

362

181亿元

第2名

(5)表格中数据的变化说明了什么?(2分)

改革开放是强国之路或改革开放使我国综合国力不断增强。

18.“小康不小康,关键看老乡”。习近平总书记多次讲过这句生动而深刻的话,就是希望全党懂得没有农村的小康就没有全国的小康这个道理。为此政府多次调整农村经济政策。阅读下列材料,回答问题。

材料一 土地改革后,农村经济基本上还是一家一户的小农经济,劳动生产率低下,假如任其自由发展,可能会导致农村贫富两极分化。如果不引导农民走组织起来的路,不仅不能改善农民的生活,而且农村也不可能为工业的发展提供必要的商品、粮食、轻工业原料等条件。

——《历史纵横》

(1)根据材料一指出“引导农民走组织起来的路”的原因。为此,在三大改造中我国政府对农业采取了什么措施?(6分)

劳动生产率低下、为工业的发展提供必要的商品、粮食、轻工业原料等。农业生产合作社。

材料二 毛泽东早在1958年11月的第一次郑州会议上指出:“在没有实现农村的全民所有制以前,农民总还是农民,他们在社会主义的道路上总还有一定的两面性(即革命和保守)。”在1959年2~3月的第二次郑州会议上,他几次重申了这一论断,并认为,在现阶段,在工农关系中仍然扮演着“老大哥”角色的是工人,而不是农民。

——《剑桥中华人民共和国史》

(2)1958年,毛泽东为提高公有化程度,改变农民的地位,采取了什么政策?这一政策的实施对我国农业发展造成了什么影响?(4分)

人民公社化运动。挫伤了农民的生产积极性,妨碍了农业生产的发展。

材料三 2016年4月25日,习近平总书记一行驱车来到安徽省滁州市凤阳县小岗村,下麦田、进农家。他来到“当年农家”院落,了解当年18户村民按下红手印,签订大包干契约的情景。总书记感慨道:“当年贴着身家性命干的事,变成中国改革的一声惊雷,成为中国改革的标志。”习近平强调,雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。今天在这里重温改革,就是要坚持党的基本路线一百年不动摇,改革开放不停步,续写新的篇章。

——凤凰网

(3)中共十一届三中全会后在农村采取的哪一措施成为中国改革的标志?根据材料三指出习近平总书记到小岗村重温改革的重大意义。(4分)

家庭联产承包责任制。意义:坚持党的基本路线一百年不动摇,改革开放不停步,续写新的篇章。

(4)综合上述材料,结合所学知识,你认为农村政策的调整应注意哪些问题?(2分)

制定政策要符合国情;要从实际出发,要以提高农民生活水平为出发点;经济建设要遵循客观经济规律。

19.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1942年12月,中美关系发生了转折性变化。美国开始正视中国战场对于抗击日本的巨大作用,迫切需要中国战场牵制与消耗日本的战斗力。

——

《抗日战争时期的中美关系及启示》

材料二 “小球转动大球”,打开了中美两国人民友好往来的大门。

材料三

(1)分析材料一,概括中美关系发生转折性变化的原因。(4分)

中国战场牵制了日本的大部分兵力,消耗了日本的战斗力。

(2)举出能够证明材料二的两个实例。(4分)

1972年2月,尼克松访华,签署中美《联合公报》;1979年,中美正式建交。

(3)分析材料三,指出中美两国应维持怎样的关系?维持这一关系会带来怎样的结果?(4分)

合作。共赢。

(4)综合以上材料,你认为处理好两国关系的前提是什么?(3分)

相互尊重、相互理解、合作、互不干涉内政。(言之有理即可)

(时间:45分钟 满分:100分)

一、选择题(每小题3分,共45分。每小题只有一个选项最符合题目要求)

1.新中国的诞生,揭开了中国历史的新篇章,“新”在( B )

①中国人民从此成为国家的主人 ②是一个主权独立的国家 ③开始朝着社会主义道路迈进 ④召开了政协会议

A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.②③

2.关于土地改革完成,农民有深切体会,其中符合当时情景的是( B )

A.农民甲:“今年多收了三五斗,还要向地主交租”

B.农民乙:“我们总算翻了身,成为土地的主人”

C.农民丙:“加入农业合作社就是好,集体力量办大事”

D.农民丁:“实行土地承包,收成比往年高很多”

3.在2016年“两会”上,习近平主席强调,中国特色社会主义政治制度之所以行得通、有生命力、有效率,就是因为它是从中国的社会土壤中生长起来的。社会主义制度根植于中国社会土壤慢慢生长起来的标志是( C )

A.新中国的成立

B.土地改革的完成

C.三大改造的完成

D.第一个五年计划的完成

4.出现右图所示的报道的原因是( D )

A.“大跃进”时期农村生产力有很大的提高

B.《人民日报》凭空虚构

C.当地群众弄虚作假

D.当时浮夸风盛行

5.“铁人”王进喜克服重重困难打出大庆第一口油井,焦裕禄为改变兰考面貌献出生命,邓稼先完成我国第一颗原子弹的理论设计方案,他们的事迹出现在( B )

A.新中国成立时期

B.探索建设社会主义道路时期

C.“文化大革命”时期

D.社会主义现代化建设新时期

6.中共十一届三中全会之所以能够顺利召开,与下列哪一事件有关( A )

7.1979年6月23日,中共中央主席华国锋在出席五届人大二次会议广东省代表团讨论会时表示:中央、国务院下决心,想给广东一点特殊的政策,和别的省不同,自主权大些。广东获得的“特殊政策”是指( D )

A.国家规定的特殊经济政策和管理体制

B.“一国两制”政策

C.民族区域自治制度

D.允许建立深圳、珠海经济特区

8.根据右图可以看出农民家庭收入增长的主要原因是( C )

A.土地改革的完成

B.中共八大路线、方针的落实

C.家庭联产承包责任制的推行

D.“一国两制”方针的实施

9.邓小平理论是当代中国的马克思主义。在这面伟大旗帜指引下,中国人民思想大解放,中华大地发生了翻天覆地的变化。这一理论的精髓是( B )

A.发展才是硬道理

B.解放思想,实事求是

C.社会主义也可以搞市场经济

D.和平与发展是当今世界的主题

10.根据“小聚居”“建立自治区”“平等”“共同繁荣”等内容提炼出一个最恰当的学习主题是( C )

A.祖国统一

B.国防建设

C.民族团结

D.社会主义民主与法制建设

11.澳门回归以来,“国民生产总值以年均15%的增幅快速增长……成为全球最活跃的微型经济体”。取得这一成就主要的政治因素是( C )

A.民族区域自治制度

B.和平共处五项原则

C.“一国两制”方针

D.科教兴国战略

12.1979~1989年,中国对美国出口贸易金额变化(见下图)的主要原因是( A )

①中美建立外交关系 ②中国实行改革开放 ③中国加入亚太经合组织

A.①②

B.②③

C.①③

D.①②③

13.右边这张署名为“乔的笑”的照片,反映的历史事件是( A )

A.中国恢复联合国合法席位

B.中国加入世界贸易组织

C.中美正式建立外交关系

D.中日正式建立外交关系

14.某市历史博物馆准备举办一次新中国成立以来的科技成就展,下列备选方案中最恰当的是( A )

A.“两弹一星”“东方魔稻”“神舟六号”

B.《教师法》、“863”计划、“希望工程”

C.“东方魔稻”“三峡工程”“211”工程

D.“两弹一星”、《青春之歌》、“985”工程

15.历史往往可以通过一些生活细节来反映。能反映中国由计划经济向市场经济转变的是( B )

A.粮票

B.股票

C.布票

D.肉票

二、非选择题(共四大题,其中第16题10分,第17题14分,第18题16分,第19题15分,共55分)

16.某历史学习兴趣小组以“中华民族复兴”为主题绘制了一张历史轴观察图,观察下图并结合所学知识回答问题。

(1)辛亥革命是中国人民在复兴之路上迈上的一个重要台阶。这场革命使中国社会发生了历史性巨变,这里的“历史性巨变”主要指什么?(3分)

辛亥革命推翻了两千多年的封建帝制,使民主共和观念深入人心。

(2)中华民族近百年艰苦卓绝的伟大复兴的历史,关键是“中国新生”和“伟大转折”,实现了国家的独立和富强。“中国新生”和“伟大转折”对中国社会发展分别产生了怎样的重大影响?(4分)

①新中国的成立开辟了中国历史的新纪元。从此,中国结束了一百多年来被侵略被奴役的屈辱历史,真正成为独立自主的国家;中国人民从此站起来了,成为国家的主人。②十一届三中全会是建国以来党的历史上具有深远意义的转折。它完成了党的思想路线、政治路线和组织路线的拨乱反正,是改革开放的开端,从此,中国历史进入社会主义现代化建设的新时期。

(3)概括指出在复兴之路上作出巨大贡献的三位伟人的共同优秀品质。(3分)

孙中山、毛泽东、邓小平这三位伟人都具有爱国主义精神,革命创新精神等。(言之有理即可得分)

17.历史,因思考而改变,因改变而生动。让我们回顾中国的社会主义现代化建设的曲折经历,体会幸福生活的来之不易。

【一群农民的生死抉择】

1978年12月小岗村18户农民签下生死状:“我们分田到户,每户户主签字盖章,如以后能干,每户保证完成每户上缴的公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部坐牢杀头也甘心,大家社员也保证把我们的小孩养活到18岁。”

(1)小岗村的农民这一冒险,创造了后来农村的什么政策?(2分)

家庭联产承包责任制。

【一个国家的集体觉醒】

1978年是共和国历史上最伟大的时刻。这个国家和她的人民站在命运的拐点。这一年,被称为中国改革开放元年。

(2)1978年是我国的命运的拐点,拐点自一次重要的会议开始,请问是什么会议?这次会议上怎样调整了党和国家的工作重心?(4分)

十一届三中全会。

党和国家工作的重心转移到经济建设上来。

【一个伟人的坦荡胸怀】

1979年4月,邓小平对广东省委负责人说:“可以划出一块地方,叫特区,中央没有钱,你们自己搞,杀开一条血路来。”

(3)请列举出一个特区,并说说特区的作用。(4分)

如深圳特区;作用:能加强外贸、利用外资和国外先进技术等。

【一位老人的智慧】

邓小平明确指出“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实践结合起来,走自己的路,建设有中国特色的社会主义。”这就是邓小平理论。

(4)邓小平理论现在已成为中国共产党的指导思想,请问是哪次会议将邓小平理论确立为党的指导思想的?(2分)

中共十五大。

【鼓舞人心的数据】

时间

国内生产总值

世界排名

1978年

3

642亿元

第15名

1990年

18

668亿元

第10名

2000年

99

215亿元

第6名

2010年

362

181亿元

第2名

(5)表格中数据的变化说明了什么?(2分)

改革开放是强国之路或改革开放使我国综合国力不断增强。

18.“小康不小康,关键看老乡”。习近平总书记多次讲过这句生动而深刻的话,就是希望全党懂得没有农村的小康就没有全国的小康这个道理。为此政府多次调整农村经济政策。阅读下列材料,回答问题。

材料一 土地改革后,农村经济基本上还是一家一户的小农经济,劳动生产率低下,假如任其自由发展,可能会导致农村贫富两极分化。如果不引导农民走组织起来的路,不仅不能改善农民的生活,而且农村也不可能为工业的发展提供必要的商品、粮食、轻工业原料等条件。

——《历史纵横》

(1)根据材料一指出“引导农民走组织起来的路”的原因。为此,在三大改造中我国政府对农业采取了什么措施?(6分)

劳动生产率低下、为工业的发展提供必要的商品、粮食、轻工业原料等。农业生产合作社。

材料二 毛泽东早在1958年11月的第一次郑州会议上指出:“在没有实现农村的全民所有制以前,农民总还是农民,他们在社会主义的道路上总还有一定的两面性(即革命和保守)。”在1959年2~3月的第二次郑州会议上,他几次重申了这一论断,并认为,在现阶段,在工农关系中仍然扮演着“老大哥”角色的是工人,而不是农民。

——《剑桥中华人民共和国史》

(2)1958年,毛泽东为提高公有化程度,改变农民的地位,采取了什么政策?这一政策的实施对我国农业发展造成了什么影响?(4分)

人民公社化运动。挫伤了农民的生产积极性,妨碍了农业生产的发展。

材料三 2016年4月25日,习近平总书记一行驱车来到安徽省滁州市凤阳县小岗村,下麦田、进农家。他来到“当年农家”院落,了解当年18户村民按下红手印,签订大包干契约的情景。总书记感慨道:“当年贴着身家性命干的事,变成中国改革的一声惊雷,成为中国改革的标志。”习近平强调,雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。今天在这里重温改革,就是要坚持党的基本路线一百年不动摇,改革开放不停步,续写新的篇章。

——凤凰网

(3)中共十一届三中全会后在农村采取的哪一措施成为中国改革的标志?根据材料三指出习近平总书记到小岗村重温改革的重大意义。(4分)

家庭联产承包责任制。意义:坚持党的基本路线一百年不动摇,改革开放不停步,续写新的篇章。

(4)综合上述材料,结合所学知识,你认为农村政策的调整应注意哪些问题?(2分)

制定政策要符合国情;要从实际出发,要以提高农民生活水平为出发点;经济建设要遵循客观经济规律。

19.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1942年12月,中美关系发生了转折性变化。美国开始正视中国战场对于抗击日本的巨大作用,迫切需要中国战场牵制与消耗日本的战斗力。

——

《抗日战争时期的中美关系及启示》

材料二 “小球转动大球”,打开了中美两国人民友好往来的大门。

材料三

(1)分析材料一,概括中美关系发生转折性变化的原因。(4分)

中国战场牵制了日本的大部分兵力,消耗了日本的战斗力。

(2)举出能够证明材料二的两个实例。(4分)

1972年2月,尼克松访华,签署中美《联合公报》;1979年,中美正式建交。

(3)分析材料三,指出中美两国应维持怎样的关系?维持这一关系会带来怎样的结果?(4分)

合作。共赢。

(4)综合以上材料,你认为处理好两国关系的前提是什么?(3分)

相互尊重、相互理解、合作、互不干涉内政。(言之有理即可)

同课章节目录