2017年春八年级物理人教版下册学案:9.2.2 液体压强的应用和计算

文档属性

| 名称 | 2017年春八年级物理人教版下册学案:9.2.2 液体压强的应用和计算 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 751.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2017-02-24 18:04:19 | ||

图片预览

文档简介

第2课时 液体压强的应用和计算

【学习目标】

1.能根据液体压强的规律解决简单的问题。

2.能灵活运用液体压强公式进行有关计算。

【学习重点】

会用液体压强公式进行计算。

【学习难点】

液体压强公式的理解。

————————

行为提示:

1.用双色笔将学习目标中行为动词标出来2.解读学习目标,引入新课。

方法总结:

判断装置是否是连通器应着重考虑三点:(1)上端是否“开口”。

(2)下端是否“连通”。

(3)液体静止时,液面是否保持相平。

课外拓展:

如何理解连通器原理:连通器中只有一种液体,设想在连通器底部有一个小薄片AB(如图所示),液体不流动时,小薄片AB处于平衡状态,两侧受到的压强相等,p左=p右,由液体压强的计算公式p=ρ液gh,可知h左=h右

情景导入 生成问题

1648年帕斯卡做了著名的“裂桶实验”,他在一个密闭的装满水的木桶桶盖上插入一根细长的管子,然后在阳台上往管子里灌水,结果,只灌了几杯水,桶竟裂开了。几杯水产生的压强有多大?你能算出来吗?

自学互研 生成能力

自主阅读教材P36~37的内容,独立思考并完成:

1.连通器的特点及其原理是什么?生活中你见过哪些连通器?

答:结构特点:上端开口,下端相连通。

原理:容器中装同种液体,当液体不流动时,容器中液面总保持相平。

生活实例:茶壶、锅炉水位计、船闸等。

2.阅读教材P37的“科学世界”,分析船闸工作过程。

答:船由下游通过船闸驶向上游:先打开下游阀门,下游跟闸室构成连通器,闸室内水流出,待闸室内的水面跟下游水面相平时,打开下游闸门,船驶入闸室,关闭下游阀门和闸门,再打开上游阀门,上游跟闸室构成连通器,上游的水流入闸室,待闸室内的水面跟上游水面相平时,打开上游闸门,船驶出闸室,开往上游。

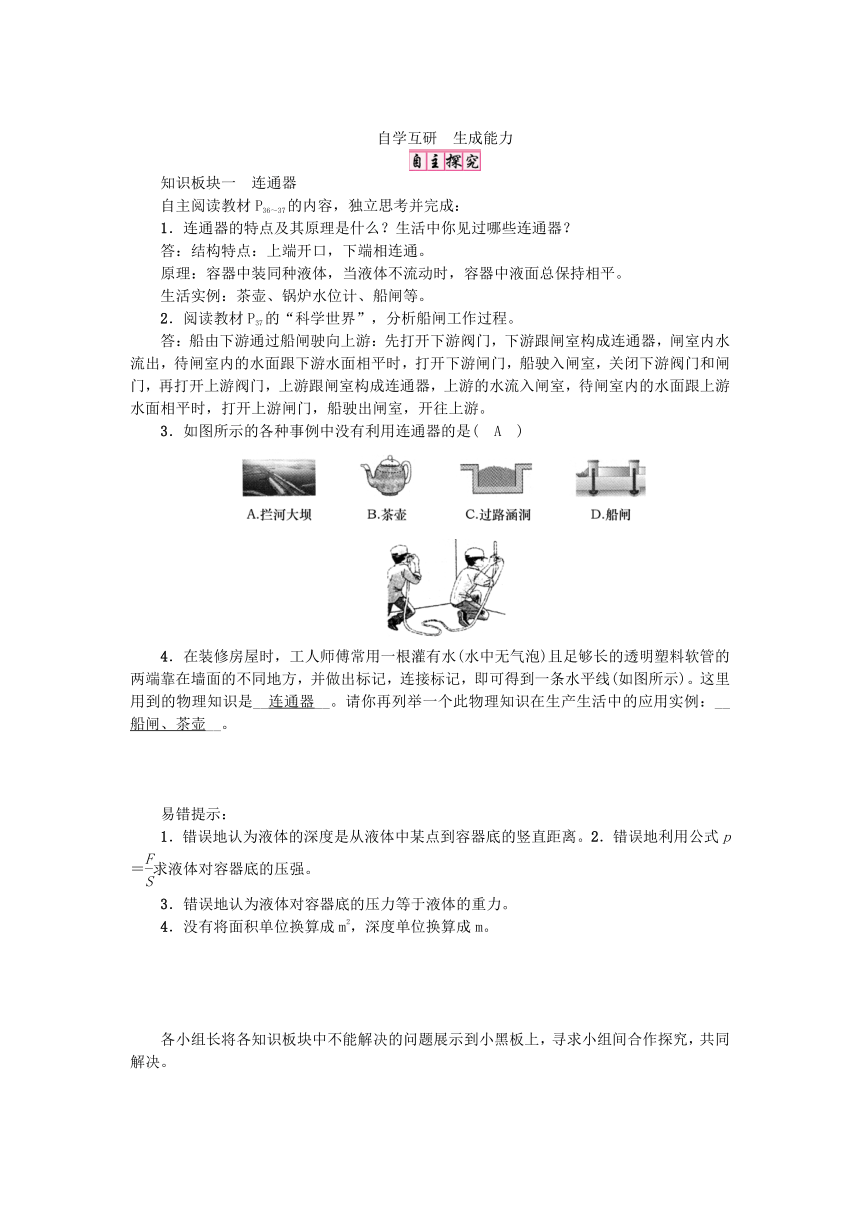

3.如图所示的各种事例中没有利用连通器的是( A )

4.在装修房屋时,工人师傅常用一根灌有水(水中无气泡)且足够长的透明塑料软管的两端靠在墙面的不同地方,并做出标记,连接标记,即可得到一条水平线(如图所示)。这里用到的物理知识是__连通器__。请你再列举一个此物理知识在生产生活中的应用实例:__船闸、茶壶__。

易错提示:

1.错误地认为液体的深度是从液体中某点到容器底的竖直距离。2.错误地利用公式p=求液体对容器底的压强。

3.错误地认为液体对容器底的压力等于液体的重力。

4.没有将面积单位换算成m2,深度单位换算成m。

各小组长将各知识板块中不能解决的问题展示到小黑板上,寻求小组间合作探究,共同解决。

对照学习目标思考:

1.今天我学到了什么知识?

2.我还存在哪些疑惑?

独立思考并完成:

5.如图,容器中盛有水,其中h1=1

m,h2=60

cm,容器底面积S=20

cm2,ρ水=1×103

kg/m3,g取10

N/kg,求:

(1)水对容器底的压强和压力;

(2)水对容器顶部A处的压强和压力。

解:(1)水对容器底的压强p1=ρ水gh1=103

kg/m3×10

N/kg×1

m=104

Pa,压力F1=p1·S=104

Pa×20×10-4

m2=20

N;

(2)水对A处的压强p2=ρ水g(h1-h2)=103

kg/m3×10

N/kg×0.4

m=4×103

Pa,压力F2=p2·S=4×103

Pa×20×10-4

m2=8

N

6.图中平底茶壶的质量是0.

4

kg,底面积是4×10-3

m2,内盛0.6

kg的开水,水面高度在图中已标出,放置在面积为1

m2的水平桌面中央。水的密度ρ=1×103

kg/m3,g取10

N/kg,求:

(1)由于水的重力而使水对茶壶底部产生的压力;

(2)茶壶对桌面的压强。

解:(1)F=pS=ρghS=1.0×103

kg/m3×10

N/kg×12×10-2

m×4×10-3

m2=4.8

N;

(2)p====2.5×103

Pa

对学:对子之间相互检查独学完成情况,并用双色笔做好记录。

群学:小组长先统计本组疑问,并帮助解疑。针对展示的方案进行讨论交流。

交流展示 生成新知

方案 我国经济快速发展,很多厂商一改过去“酒香不怕巷子深”的观点,纷纷为自己的产品做广告,但有些广告却忽视了其中的科学性,如图所示的一幅广告,图中有一处科学性的错误,请你找出来,并简要说明它违背了什么物理原理或规律。

答:图中反映出壶嘴的水面高于壶身中的水面,显然这是不正确的,因为茶壶是一个连通器,当装入的同种液体静止时,壶嘴中的液面与壶身中的液面应该总是相平的,不可能是一边高一边低。

当堂演练 达成目标

见学生用书

课后反思 查漏补缺

【学习目标】

1.能根据液体压强的规律解决简单的问题。

2.能灵活运用液体压强公式进行有关计算。

【学习重点】

会用液体压强公式进行计算。

【学习难点】

液体压强公式的理解。

————————

行为提示:

1.用双色笔将学习目标中行为动词标出来2.解读学习目标,引入新课。

方法总结:

判断装置是否是连通器应着重考虑三点:(1)上端是否“开口”。

(2)下端是否“连通”。

(3)液体静止时,液面是否保持相平。

课外拓展:

如何理解连通器原理:连通器中只有一种液体,设想在连通器底部有一个小薄片AB(如图所示),液体不流动时,小薄片AB处于平衡状态,两侧受到的压强相等,p左=p右,由液体压强的计算公式p=ρ液gh,可知h左=h右

情景导入 生成问题

1648年帕斯卡做了著名的“裂桶实验”,他在一个密闭的装满水的木桶桶盖上插入一根细长的管子,然后在阳台上往管子里灌水,结果,只灌了几杯水,桶竟裂开了。几杯水产生的压强有多大?你能算出来吗?

自学互研 生成能力

自主阅读教材P36~37的内容,独立思考并完成:

1.连通器的特点及其原理是什么?生活中你见过哪些连通器?

答:结构特点:上端开口,下端相连通。

原理:容器中装同种液体,当液体不流动时,容器中液面总保持相平。

生活实例:茶壶、锅炉水位计、船闸等。

2.阅读教材P37的“科学世界”,分析船闸工作过程。

答:船由下游通过船闸驶向上游:先打开下游阀门,下游跟闸室构成连通器,闸室内水流出,待闸室内的水面跟下游水面相平时,打开下游闸门,船驶入闸室,关闭下游阀门和闸门,再打开上游阀门,上游跟闸室构成连通器,上游的水流入闸室,待闸室内的水面跟上游水面相平时,打开上游闸门,船驶出闸室,开往上游。

3.如图所示的各种事例中没有利用连通器的是( A )

4.在装修房屋时,工人师傅常用一根灌有水(水中无气泡)且足够长的透明塑料软管的两端靠在墙面的不同地方,并做出标记,连接标记,即可得到一条水平线(如图所示)。这里用到的物理知识是__连通器__。请你再列举一个此物理知识在生产生活中的应用实例:__船闸、茶壶__。

易错提示:

1.错误地认为液体的深度是从液体中某点到容器底的竖直距离。2.错误地利用公式p=求液体对容器底的压强。

3.错误地认为液体对容器底的压力等于液体的重力。

4.没有将面积单位换算成m2,深度单位换算成m。

各小组长将各知识板块中不能解决的问题展示到小黑板上,寻求小组间合作探究,共同解决。

对照学习目标思考:

1.今天我学到了什么知识?

2.我还存在哪些疑惑?

独立思考并完成:

5.如图,容器中盛有水,其中h1=1

m,h2=60

cm,容器底面积S=20

cm2,ρ水=1×103

kg/m3,g取10

N/kg,求:

(1)水对容器底的压强和压力;

(2)水对容器顶部A处的压强和压力。

解:(1)水对容器底的压强p1=ρ水gh1=103

kg/m3×10

N/kg×1

m=104

Pa,压力F1=p1·S=104

Pa×20×10-4

m2=20

N;

(2)水对A处的压强p2=ρ水g(h1-h2)=103

kg/m3×10

N/kg×0.4

m=4×103

Pa,压力F2=p2·S=4×103

Pa×20×10-4

m2=8

N

6.图中平底茶壶的质量是0.

4

kg,底面积是4×10-3

m2,内盛0.6

kg的开水,水面高度在图中已标出,放置在面积为1

m2的水平桌面中央。水的密度ρ=1×103

kg/m3,g取10

N/kg,求:

(1)由于水的重力而使水对茶壶底部产生的压力;

(2)茶壶对桌面的压强。

解:(1)F=pS=ρghS=1.0×103

kg/m3×10

N/kg×12×10-2

m×4×10-3

m2=4.8

N;

(2)p====2.5×103

Pa

对学:对子之间相互检查独学完成情况,并用双色笔做好记录。

群学:小组长先统计本组疑问,并帮助解疑。针对展示的方案进行讨论交流。

交流展示 生成新知

方案 我国经济快速发展,很多厂商一改过去“酒香不怕巷子深”的观点,纷纷为自己的产品做广告,但有些广告却忽视了其中的科学性,如图所示的一幅广告,图中有一处科学性的错误,请你找出来,并简要说明它违背了什么物理原理或规律。

答:图中反映出壶嘴的水面高于壶身中的水面,显然这是不正确的,因为茶壶是一个连通器,当装入的同种液体静止时,壶嘴中的液面与壶身中的液面应该总是相平的,不可能是一边高一边低。

当堂演练 达成目标

见学生用书

课后反思 查漏补缺