16.云南的歌会课件

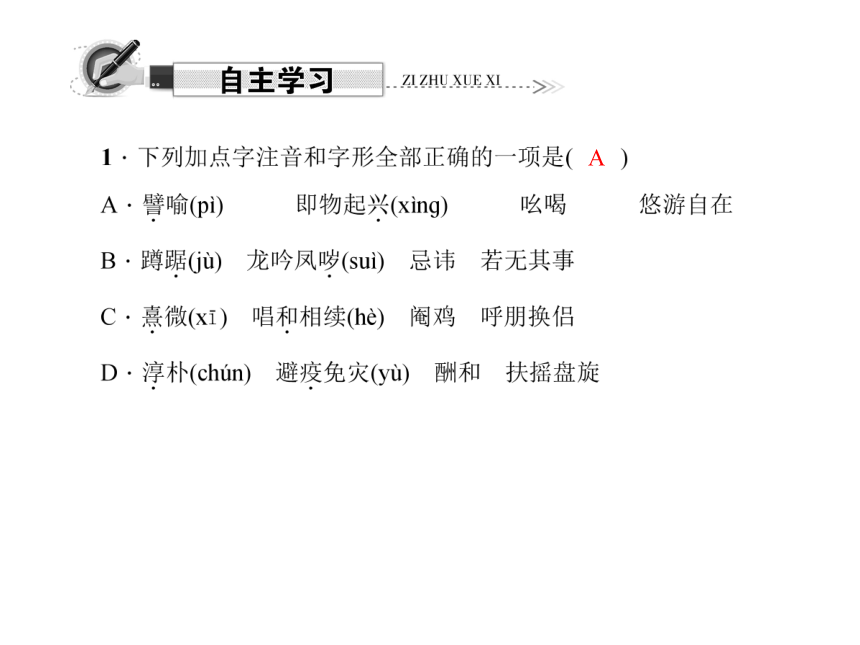

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

16.云南的歌会

◆疑难探究

1.本文主要描绘了哪几个场景?这几个场景在写法上有何不同?

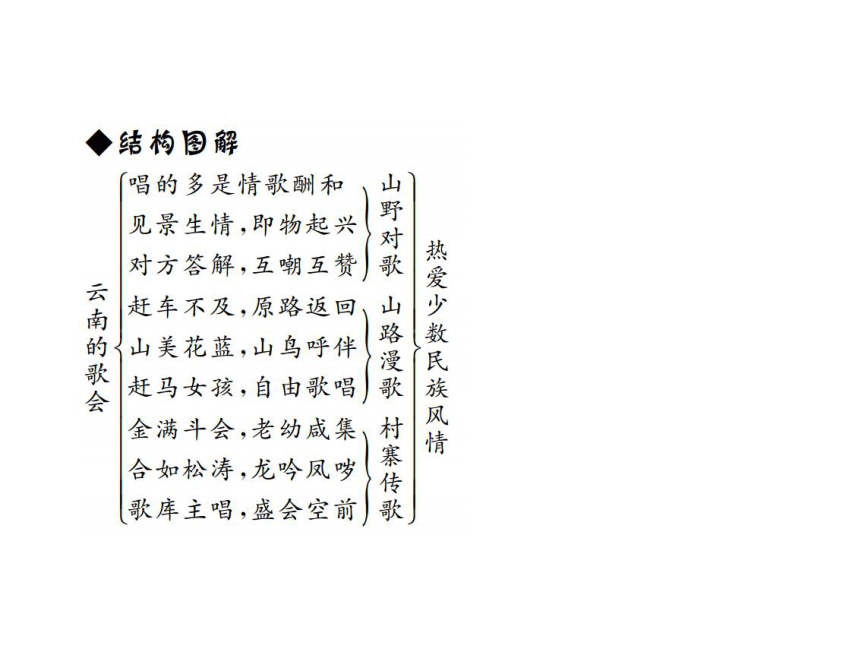

本文主要写了“山野对歌”“山路漫歌”“村寨传歌”三个场景,在手法上三个场景一写唱歌人,二写唱歌环境,三写唱歌场面,描绘出朴素动人的场景。“山路漫歌”部分则着力描写唱歌人所处的优美环境,这是以优美的环境映衬优美的人物、优美的歌声。写场面,更是盛况空前。有全局描绘,有细部刻画,宛若电影画面中的全景与特写。

2.本文的人物描写有什么特点?

人物描写,精雕细刻。在对对歌中取胜的年轻妇女的描写中,作者以自己亲眼所见来写那位年轻妇女得胜后的神气,通过细节描写对这位妇女进行了细致的勾画。“轻轻地打了个吆喝”“理理发,拍拍绣花围裙上的灰土,向大家笑笑”,这些动作和神态传达出了她内心的得意——“你们看,我唱赢了”。这个人物的描写与上文的介绍璧合,令人仿佛亲眼见到了那个活泼欢快的场面。“拉着同行女伴,走过江米酒担子边解口渴去了”的动作描写,写出了该年轻妇女谦虚自豪、淳朴大方的特点。

◆经典收藏

“见景生情、即物起兴”类民歌、民谣——蓝花花

(1)青线线那个蓝线线,蓝个英英采。生下一个蓝花花,实实的爱死人。

(2)玉谷子那个田苗子,数上高粱高,一十三省的女儿哟,数上蓝花花好。

(3)正月里那个说媒,二月里定。三月里交钱,四月里迎。

(4)三班子那个吹来,两班子打。撇下我的情哥哥,抬进了周家。

(5)蓝花花那个下轿来,东张西又照,照见周家的猴老子,好像一座坟。

A

A

C

3.下列填入空白处的词语正确的一项是( )

母亲和妹妹都会唱家乡的山歌。母亲的山歌________,妹妹的山歌________;母亲的山歌是山洞里流出的一泓清泉,所以水一样的________;妹妹的山歌是云端飞来的一只云雀,所以云一样的________。

A.高亢清丽 低回圆润 飘逸干净 温厚酽醇

B.飘逸干净 温厚酽醇 低回圆润 高亢清丽

C.低回圆润 高亢清丽 温厚酽醇 飘逸干净

D.温厚酽醇 飘逸干净 高亢清丽 低回圆润

A

4.下列句子中没有语病的一项是( )

A.云南民歌《月光下的凤尾竹》为已故著名作曲家施光南老师的经典之作。

B.湖南卫视的编导很有水平,几个综艺类节目都办得绘声绘色。

C.他一走进《非诚勿扰》的演播大厅,就感受到了热烈的气氛和一张张快乐的笑脸。

D.教育部门希望通过多种渠道,大力开展法制教育,防止青少年不违法、犯法。

5.说出下列句子的修辞手法,并说说表达效果。

(1)随后才想起这里是村子口摆小摊卖酸泡梨的,那里有城门边挑水洗衣的,打铁箍桶的工匠,小杂货商店的管事,乡村土医生和阉鸡匠,更多的自然是赶马女孩子、不同年龄的农民和四处飘乡赶集卖针线花样的老太婆,原来熟人真不少!

排比 写出了传承人的职业,说明传承人来源广,突出了歌会的盛大气势和热闹场面。

(2)声音虽极其轻柔,合起来却如一片松涛,在微风荡动中舒卷张弛不定……

运用比喻(或通感)的修辞,把声音比作松涛,化听觉为视觉,化抽象为具体。

6.整体感悟。

本文是一篇极富情趣的______,作者_______,现代____家、_______________家,本文描绘了三个场合中唱歌的情景,请各用一个小标题概括:________、________、________。这三个场合分别侧重于写_______、_____、_____。

散文

沈从文

作

历史文物研究

山野对歌

山路漫歌

村寨传歌

唱歌人

环境

场面

(一)

阅读课文“在昆明乡下,一年四季……不论唱什么,都充满一种淳朴本色美”,回答问题。

7.依照示例,概括选文所表现的不同的“美”。

_________________→__________________→(示例)女孩子歌声的淳朴本色美。

8.“马上一面欣赏土坎边的粉蓝色报春花,在轻和微风里不住点头,总疑心那个蓝色竟像是有意模仿天空而成的”一句所用的修辞手法是______。“马上”在句中的含义是______________。

报春花的色彩美

云雀飞翔的动作美

拟人

骑在马背上

9.“最有意思的是云雀,时常从面前不远草丛中起飞,一面扶摇盘旋而上,一面不住唱歌,向碧蓝天空中钻去,仿佛要一直钻透蓝空。”句中的“钻”改为“飞”好不好?为什么?

不好,用“钻”字更能表现出云雀飞翔的轻盈姿态和自由自在。

10.文段用许多笔墨描写由呈贡进城时一路的景色,这些内容和“赶马女孩子的歌唱”有什么关系?你觉得作者写这些有什么用意?

一路的景色是对“赶马女孩子的歌唱”的铺垫。是烘托映衬,而“赶马女孩子的歌唱”是文段描写的中心。对充满自然情趣的山野风光的描写也表达了作者对美好生活的赞赏。

(二)

听民歌

①听过民歌。

②陕北信天游、陇东花儿、江南田歌、闽北山歌。

③从小听的是闽北山歌。曲调很简单,旋律似乎只有一句。这一句翻来覆去地唱,翻来覆去地唱。只在每句的结尾略加不同的装饰音,以与下一句相区别。那时,常有一个老翁,走在弯弯的崎岖长路上,他一边赶着牛,一边豁开嗓子扯出一首首山歌。没有应和,没有对答。老人的嗓子孤独、苍老、悲凉。有时他根本发不出音。老人走在牛群的背后,唱得再也唱不下去了,就沉默。老人是终日与牛群为伴的牛倌。那时,我听不懂老人唱的山歌,因为隔得太远,老人又豁了牙,吐字不清。但我至今闭上眼睛,还能清晰地浮现出一条长路上的一群牛,一个老翁,一首首拖音很长的山歌。

④后来参加山场劳动,穿蓑衣、挂柴刀、扛长锄去山上,开始近距离地听到男女对唱的山歌。男的女的两拨人,分得很开,往往是隔着一条山岙,这边望得见那边的人,那边望得见这边的人。第一个音是这样发出的,有人觉得要唱了,就停下手中的活儿,把箬笠往脑后掀了掀,吸一口气,然后扬脖仰头。“哎——”,这个哎字由低往高,高到一定音阶,然后平滑着延伸,“哎——”,然后波动,上挑,收尾。接下的句子是“妹呀……”什么什么的。这是典型的中青年唱的山歌,底气十足、穿透力强,同时也是粗野的、质朴的。山中的人并不指望什么爱情,但是他们唱的却是纯粹的爱歌。如果认真地听他们彼此间的对唱,还真的唱得情深意长。与老人们的山歌相比,年轻人的山歌欢快、短促,更加明快也充满向往。年轻人是对着异性唱,老人则是对着大山与天空唱。

⑤时间继续往后推移,就听到了乐清的著名山歌《对鸟》。《对鸟》的旋律要比闽北山歌复杂、华丽得多,而且歌词也来得更加富有情趣和圆熟。与闽北相比,乐清的山没有那里的深,没有那里的高,也没有那里的大,但人也因此而复杂了许多,山歌也因此而华丽了些,想来并非没有道理。

⑥如今听民歌,是听磁带上、音响中的民歌,流畅,华彩,大白菜上扎红绸,早已没有了那种质朴。从歌星那猩红的嘴唇间和花花绿绿的MTV中唱出,“民歌”已不再是民歌了。

11.文中写了作者几次听民歌的经历?听的分别是什么?

四次:①从小听老翁唱的山歌;②参加山场劳动时,听男女对唱的山歌;③听乐清的著名山歌《对鸟》;④如今听磁带上、音响中的民歌。

12.第③段中,作者说“听不懂老人唱的山歌”,但为什么“至今闭上眼睛,还能清晰地浮现出老人唱山歌的情景”?

让“我”至今怀想的不是老人唱的山歌本身,而是“我”童年的岁月以及那朴实无华的氛围。

13.第④段中所描绘的唱山歌的情景与课文中的哪一个场面相似?

与课文中描绘的“山野对歌”的场面相似。

14.第⑤段画线句子说“想来并非没有道理”,有什么道理?

闽北的山深、山高,受外界的影响少,因此人也单纯一些,山歌也朴实,而乐清与闽北相比,受外界的影响多一些,所以人也复杂了许多,山歌也华丽了些,这是有道理的。

15.纵观全文,表现了作者怎样的思想感情?

表达了作者对朴实无华的民歌的怀想与赞美。

16.读材料做题。

材料一 我国著名舞蹈家杨丽萍在谈到她创作的大型舞蹈作品《云南映象》时说:“我没有编什么,我的工作只是怎么选择他们身上的东西,再把宝石上的灰尘擦干净,让它重放异彩。”

材料二 《云南映象》

(1)杨丽萍的话说明了什么问题?

云南是歌舞的海洋,云南有很多民间歌舞珍珠。

(2)材料一中“把宝石上的灰尘擦干净,让它重放异彩”这句话对我们的写作有什么启示?请谈谈你的理解。

写作要源于生活,但要对生活进行剪辑,组合,使之优化、高效。

17.【写法借鉴】作者用精妙的文笔描绘了三种场面的民歌演唱,每一个场面的描写各有特色,三个场面在内容上各有侧重,在手法上也各不相同,文章字里行间洋溢着对自然、对人、对艺术的热爱与赞赏。

【片段仿写】请你回想一下学校举行某种活动(如运动会、拔河比赛等)的场景,用生动的语言描绘出来。(150字左右)

【例文】所有的啦啦队员齐声喊着:“加油!加油!加油!——”那声音犹如虎啸狮吼,惊天动地。你看,同学们正咬紧牙关,奋起反攻,只见他们步调一致,齐声喊着:“一、二、三——一、二、三……”尤其是把舵的杨金,身强体壮,他喘着粗气,把两脚紧紧地钉往地上,身子拼命往后压。全体同学齐心协力,那红标记又回到我们班这一头,同学们欢呼雀跃,激动异常。

16.云南的歌会

◆疑难探究

1.本文主要描绘了哪几个场景?这几个场景在写法上有何不同?

本文主要写了“山野对歌”“山路漫歌”“村寨传歌”三个场景,在手法上三个场景一写唱歌人,二写唱歌环境,三写唱歌场面,描绘出朴素动人的场景。“山路漫歌”部分则着力描写唱歌人所处的优美环境,这是以优美的环境映衬优美的人物、优美的歌声。写场面,更是盛况空前。有全局描绘,有细部刻画,宛若电影画面中的全景与特写。

2.本文的人物描写有什么特点?

人物描写,精雕细刻。在对对歌中取胜的年轻妇女的描写中,作者以自己亲眼所见来写那位年轻妇女得胜后的神气,通过细节描写对这位妇女进行了细致的勾画。“轻轻地打了个吆喝”“理理发,拍拍绣花围裙上的灰土,向大家笑笑”,这些动作和神态传达出了她内心的得意——“你们看,我唱赢了”。这个人物的描写与上文的介绍璧合,令人仿佛亲眼见到了那个活泼欢快的场面。“拉着同行女伴,走过江米酒担子边解口渴去了”的动作描写,写出了该年轻妇女谦虚自豪、淳朴大方的特点。

◆经典收藏

“见景生情、即物起兴”类民歌、民谣——蓝花花

(1)青线线那个蓝线线,蓝个英英采。生下一个蓝花花,实实的爱死人。

(2)玉谷子那个田苗子,数上高粱高,一十三省的女儿哟,数上蓝花花好。

(3)正月里那个说媒,二月里定。三月里交钱,四月里迎。

(4)三班子那个吹来,两班子打。撇下我的情哥哥,抬进了周家。

(5)蓝花花那个下轿来,东张西又照,照见周家的猴老子,好像一座坟。

A

A

C

3.下列填入空白处的词语正确的一项是( )

母亲和妹妹都会唱家乡的山歌。母亲的山歌________,妹妹的山歌________;母亲的山歌是山洞里流出的一泓清泉,所以水一样的________;妹妹的山歌是云端飞来的一只云雀,所以云一样的________。

A.高亢清丽 低回圆润 飘逸干净 温厚酽醇

B.飘逸干净 温厚酽醇 低回圆润 高亢清丽

C.低回圆润 高亢清丽 温厚酽醇 飘逸干净

D.温厚酽醇 飘逸干净 高亢清丽 低回圆润

A

4.下列句子中没有语病的一项是( )

A.云南民歌《月光下的凤尾竹》为已故著名作曲家施光南老师的经典之作。

B.湖南卫视的编导很有水平,几个综艺类节目都办得绘声绘色。

C.他一走进《非诚勿扰》的演播大厅,就感受到了热烈的气氛和一张张快乐的笑脸。

D.教育部门希望通过多种渠道,大力开展法制教育,防止青少年不违法、犯法。

5.说出下列句子的修辞手法,并说说表达效果。

(1)随后才想起这里是村子口摆小摊卖酸泡梨的,那里有城门边挑水洗衣的,打铁箍桶的工匠,小杂货商店的管事,乡村土医生和阉鸡匠,更多的自然是赶马女孩子、不同年龄的农民和四处飘乡赶集卖针线花样的老太婆,原来熟人真不少!

排比 写出了传承人的职业,说明传承人来源广,突出了歌会的盛大气势和热闹场面。

(2)声音虽极其轻柔,合起来却如一片松涛,在微风荡动中舒卷张弛不定……

运用比喻(或通感)的修辞,把声音比作松涛,化听觉为视觉,化抽象为具体。

6.整体感悟。

本文是一篇极富情趣的______,作者_______,现代____家、_______________家,本文描绘了三个场合中唱歌的情景,请各用一个小标题概括:________、________、________。这三个场合分别侧重于写_______、_____、_____。

散文

沈从文

作

历史文物研究

山野对歌

山路漫歌

村寨传歌

唱歌人

环境

场面

(一)

阅读课文“在昆明乡下,一年四季……不论唱什么,都充满一种淳朴本色美”,回答问题。

7.依照示例,概括选文所表现的不同的“美”。

_________________→__________________→(示例)女孩子歌声的淳朴本色美。

8.“马上一面欣赏土坎边的粉蓝色报春花,在轻和微风里不住点头,总疑心那个蓝色竟像是有意模仿天空而成的”一句所用的修辞手法是______。“马上”在句中的含义是______________。

报春花的色彩美

云雀飞翔的动作美

拟人

骑在马背上

9.“最有意思的是云雀,时常从面前不远草丛中起飞,一面扶摇盘旋而上,一面不住唱歌,向碧蓝天空中钻去,仿佛要一直钻透蓝空。”句中的“钻”改为“飞”好不好?为什么?

不好,用“钻”字更能表现出云雀飞翔的轻盈姿态和自由自在。

10.文段用许多笔墨描写由呈贡进城时一路的景色,这些内容和“赶马女孩子的歌唱”有什么关系?你觉得作者写这些有什么用意?

一路的景色是对“赶马女孩子的歌唱”的铺垫。是烘托映衬,而“赶马女孩子的歌唱”是文段描写的中心。对充满自然情趣的山野风光的描写也表达了作者对美好生活的赞赏。

(二)

听民歌

①听过民歌。

②陕北信天游、陇东花儿、江南田歌、闽北山歌。

③从小听的是闽北山歌。曲调很简单,旋律似乎只有一句。这一句翻来覆去地唱,翻来覆去地唱。只在每句的结尾略加不同的装饰音,以与下一句相区别。那时,常有一个老翁,走在弯弯的崎岖长路上,他一边赶着牛,一边豁开嗓子扯出一首首山歌。没有应和,没有对答。老人的嗓子孤独、苍老、悲凉。有时他根本发不出音。老人走在牛群的背后,唱得再也唱不下去了,就沉默。老人是终日与牛群为伴的牛倌。那时,我听不懂老人唱的山歌,因为隔得太远,老人又豁了牙,吐字不清。但我至今闭上眼睛,还能清晰地浮现出一条长路上的一群牛,一个老翁,一首首拖音很长的山歌。

④后来参加山场劳动,穿蓑衣、挂柴刀、扛长锄去山上,开始近距离地听到男女对唱的山歌。男的女的两拨人,分得很开,往往是隔着一条山岙,这边望得见那边的人,那边望得见这边的人。第一个音是这样发出的,有人觉得要唱了,就停下手中的活儿,把箬笠往脑后掀了掀,吸一口气,然后扬脖仰头。“哎——”,这个哎字由低往高,高到一定音阶,然后平滑着延伸,“哎——”,然后波动,上挑,收尾。接下的句子是“妹呀……”什么什么的。这是典型的中青年唱的山歌,底气十足、穿透力强,同时也是粗野的、质朴的。山中的人并不指望什么爱情,但是他们唱的却是纯粹的爱歌。如果认真地听他们彼此间的对唱,还真的唱得情深意长。与老人们的山歌相比,年轻人的山歌欢快、短促,更加明快也充满向往。年轻人是对着异性唱,老人则是对着大山与天空唱。

⑤时间继续往后推移,就听到了乐清的著名山歌《对鸟》。《对鸟》的旋律要比闽北山歌复杂、华丽得多,而且歌词也来得更加富有情趣和圆熟。与闽北相比,乐清的山没有那里的深,没有那里的高,也没有那里的大,但人也因此而复杂了许多,山歌也因此而华丽了些,想来并非没有道理。

⑥如今听民歌,是听磁带上、音响中的民歌,流畅,华彩,大白菜上扎红绸,早已没有了那种质朴。从歌星那猩红的嘴唇间和花花绿绿的MTV中唱出,“民歌”已不再是民歌了。

11.文中写了作者几次听民歌的经历?听的分别是什么?

四次:①从小听老翁唱的山歌;②参加山场劳动时,听男女对唱的山歌;③听乐清的著名山歌《对鸟》;④如今听磁带上、音响中的民歌。

12.第③段中,作者说“听不懂老人唱的山歌”,但为什么“至今闭上眼睛,还能清晰地浮现出老人唱山歌的情景”?

让“我”至今怀想的不是老人唱的山歌本身,而是“我”童年的岁月以及那朴实无华的氛围。

13.第④段中所描绘的唱山歌的情景与课文中的哪一个场面相似?

与课文中描绘的“山野对歌”的场面相似。

14.第⑤段画线句子说“想来并非没有道理”,有什么道理?

闽北的山深、山高,受外界的影响少,因此人也单纯一些,山歌也朴实,而乐清与闽北相比,受外界的影响多一些,所以人也复杂了许多,山歌也华丽了些,这是有道理的。

15.纵观全文,表现了作者怎样的思想感情?

表达了作者对朴实无华的民歌的怀想与赞美。

16.读材料做题。

材料一 我国著名舞蹈家杨丽萍在谈到她创作的大型舞蹈作品《云南映象》时说:“我没有编什么,我的工作只是怎么选择他们身上的东西,再把宝石上的灰尘擦干净,让它重放异彩。”

材料二 《云南映象》

(1)杨丽萍的话说明了什么问题?

云南是歌舞的海洋,云南有很多民间歌舞珍珠。

(2)材料一中“把宝石上的灰尘擦干净,让它重放异彩”这句话对我们的写作有什么启示?请谈谈你的理解。

写作要源于生活,但要对生活进行剪辑,组合,使之优化、高效。

17.【写法借鉴】作者用精妙的文笔描绘了三种场面的民歌演唱,每一个场面的描写各有特色,三个场面在内容上各有侧重,在手法上也各不相同,文章字里行间洋溢着对自然、对人、对艺术的热爱与赞赏。

【片段仿写】请你回想一下学校举行某种活动(如运动会、拔河比赛等)的场景,用生动的语言描绘出来。(150字左右)

【例文】所有的啦啦队员齐声喊着:“加油!加油!加油!——”那声音犹如虎啸狮吼,惊天动地。你看,同学们正咬紧牙关,奋起反攻,只见他们步调一致,齐声喊着:“一、二、三——一、二、三……”尤其是把舵的杨金,身强体壮,他喘着粗气,把两脚紧紧地钉往地上,身子拼命往后压。全体同学齐心协力,那红标记又回到我们班这一头,同学们欢呼雀跃,激动异常。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》