18.吆喝课件

图片预览

文档简介

课件24张PPT。18.吆喝 ◆写作借鉴

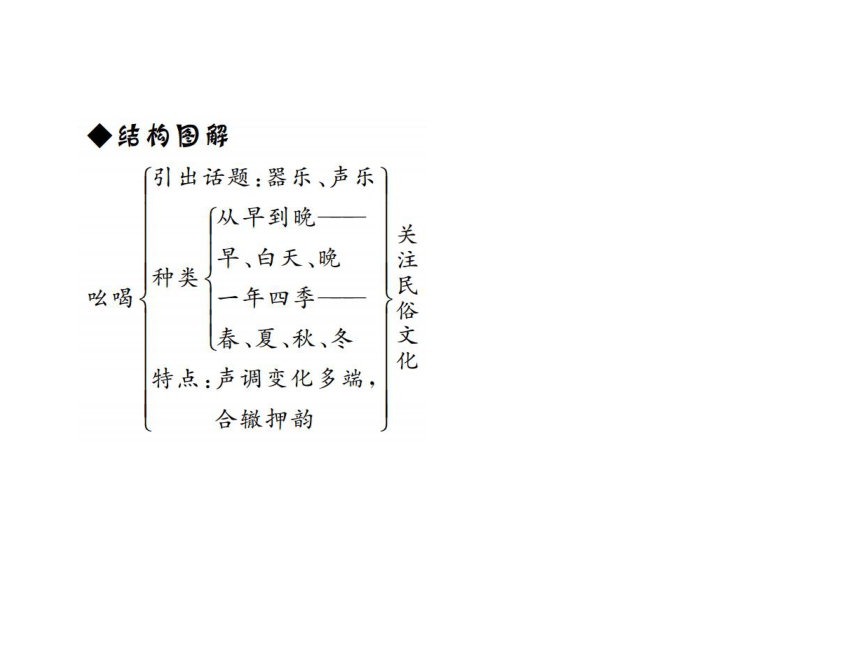

1.思路清晰,层次井然

在老北京,各种各样的吆喝声随处可闻,五花八门,但作者介绍起来却有条有理,丝毫不乱。文章第四段实际上是个总领段落,“我小时候,一年四季不论刮风下雨,胡同里从早到晚叫卖声没个停”一句从两个方面为全文立下了主脑:一是“从早到晚”,二是“一年四季”。按“从早到晚”的顺序,作者介绍了“大清早过卖早点的……然后是卖青菜和卖花儿的……白天就更热闹了……到了夜晚的叫卖声也十分精彩”。按“一年四季”的顺序,作者介绍了春、夏、秋、冬四个季节各种不绝于耳的吆喝声。经过作者如此梳理,纷纭杂乱的各种吆喝声顿时“秩序井然”,文章的思路就显得十分清晰了。2.语言朴实,生动幽默

本文以纯正的北京口语来介绍老北京城的吆喝声。文章多用短小精悍的句子,读来干脆利索,朴实平易。其次是儿化音多,在文中比比皆是,具有浓郁的北京特色。此外,北京话还有一种调侃、幽默、轻松的味道。

◆报刊精彩广告语

《环球时报》:看,把地球抱回家

《新闻晨报》:新闻力量优化生活

《北京青年报》:有新闻的地方就有我们

《南方周末》:从容,是一种境界

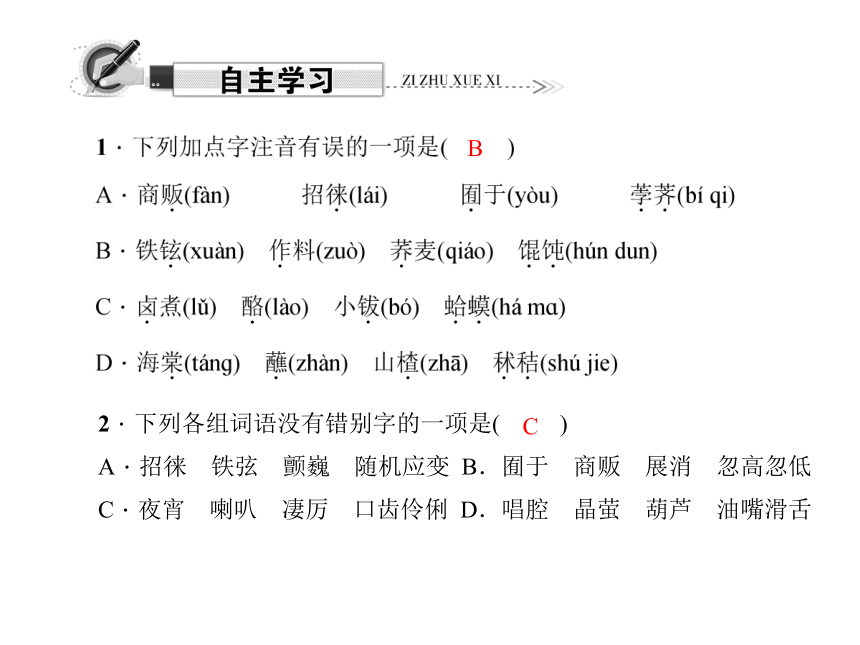

理性,是一种成熟 20年 情怀依旧 C2.下列各组词语没有错别字的一项是( )

A.招徕 铁弦 颤巍 随机应变 B.囿于 商贩 展消 忽高忽低

C.夜宵 喇叭 凄厉 口齿伶俐 D.唱腔 晶萤 葫芦 油嘴滑舌BDA4.对下列句中破折号的用法解释有误的一项是( )

A.更值得一提的是声乐部分——就是北京街头各种商贩的叫卖。(表示转折关系)

B.就一声“硬面——饽饽”,光宣布卖的是什么,一点也不吹嘘什么。(表示语音延长)

C.现在北京城倒还剩一种吆喝,就是“冰棍儿——三分嘞”。(表示话题转换)

D.先挑高了嗓子喊“行好的——老爷——太(哎)太”,过好一会儿(好像饿得接不上气儿啦),才接下去用低音喊:“有那剩饭——剩菜——赏我点吃吧!”(表示声音富于高低变化)5.试比较下列两个句子,说说哪句的表达效果更好,为什么?

甲:只要兜里还有钱,一听到卖烤白薯的声音,就买一块。一路上既可以取暖,到学校还可以拿来吃。

乙:只要兜里还有个制钱,一听“烤白薯哇真热乎”,就非买上一块不可。一路上既可以把那烫手的白薯揣在袖筒里取暖,到学校还可以拿出来大嚼一通。

乙句好。乙句对吆喝的描写,是用地道的京白(北京口语)来写的,富有浓郁的地方特色,极有吸引力,引人想象,突出了“我”对烤白薯的喜爱。(一)

阅读“叫卖实际上就是一种口头广告,所以也得变着法儿吸引顾客”至“‘老太太(那个)真行好,给个饽饽吃不了。东屋里瞧(那么)西屋里看,没有饽饽赏碗饭’”片段,回答问题。

6.为什么说“叫卖实际上就是一种口头广告”?

吆喝声里有的告诉你玩具的制作过程,食物的制作方法;有的介绍食物的风味特点。吆喝能吸引人、招徕顾客,吆喝具有广告的特点和魅力,所以它实际上就是一种口头广告。

7.作者对北京的种种吆喝声怀有怎样的感情?

字里行间洋溢着作者对吆喝者的赞美,对吆喝声的欣赏和怀念之情。8.介绍“卖荞麦皮的”采用了什么修辞手法?有什么表达效果?

运用了夸张的修辞手法;形象地写出了卖荞麦皮的吆喝和儿童时的“我”当时惊恐的情状,幽默风趣,让人忍俊不禁。

9.“特别出色的是那种合辙押韵的吆喝”一句在行文中有何作用?

这是一个总起句,表明下面要介绍的都是作者认为最出色的吆喝,都是合辙押韵的。

10.卖萝卜的吆喝声有何特点?这样吆喝有什么作用?

这段吆喝合辙押韵,既夸耀了自己的萝卜好吃,又说明了萝卜的价钱便宜。简短的一句话,不仅听起来是一种享受,细想一下还内涵丰富。(二)

旧北京民间绝活:吆喝

①北京有个“吆喝大王”——已是古稀之年的臧鸿老先生,会吆喝100多种老北京用的、玩的、吃的、喝的叫卖声。但凡老字号重张,他都得去给老买卖吆喝两嗓子。1993年,南来顺重新归置了100多种京味小吃,他专去捧场。有口卖高桩柿子的词儿他是这么吆喝的:“嘞——高桩儿的嘞——柿子嘞——不涩的嘞——涩的还有换嘞!”②卖东西吆喝着卖,古已有之。最早的是姜太公在肆里做屠夫就“鼓刀扬声”;明代的北京有吆喝着卖花的,阳春三月桃花初放,满街唱卖,其声艳美;宋时开封街市上有“喝估衣”者,有“卖药及饮食者,吟叫百端”。至清末民初以至解放前和解放初的一段岁月,老北京的吆喝就更绘声绘色了——

③卖心里美萝卜的吆喝:“萝卜赛梨哎——辣来换!”卖冰糖葫芦的吆喝:“蜜嘞哎嗨哎——冰糖葫芦嘞!”卖金鱼的吆喝:“一大一条,二大一条,我不是卖黄瓜的,我是卖大小金鱼的!”卖蟠桃的就更吆喝出个花儿:“这不是大姑娘扎的,也不是二姑娘绣的,这是三姑娘逛花园一脚踩下一个扁盖儿桃!”……④吆喝也非京华仅有。而是遍及各地都市的街头巷尾。比如徐州,早市上“大米小米豇绿豆,白面一勾五碰头的稀饭嘞——糖包豌豆包!”的吆喝声,秋冬夜色中远处传来的“烤白果嘞——白果!”“里外青的萝卜嘞!”的吆喝声,声声入耳。

⑤两年前,一位专回徐州探望的华侨王先生,在当年住过的老巷子里忽地听见一蹬三轮者用电喇叭吆喝“臭豆干!”老先生听了摇着头说:“没那味了。50多年前的吆喝像唱曲一样。现在要想再听,只有去听相声了。”

⑥不错,这种从早到晚络绎不绝、抑扬顿挫、生动风趣、出自小商小贩之口的吆喝,还走进了艺术殿堂,受到艺术家的青睐。传统相声《卖估衣》里就有吆喝的活儿。现代京剧《红灯记》里的磨刀人也吆喝了一句:“磨剪子嘞——抢菜刀!”前文提到的吆喝大王前些年还为反映老北京的《城南旧事》、《四世同堂》等影视剧配过吆喝声,而十多年前有个小品中的吆喝“卖大米嘞——卖大米!”也着实火了一把。

⑦沿街串巷的五行八作的贩夫走卒,将贩卖货物用曲艺清唱或口技形式吆喝出来,他们不愧为韵味十足的吆喝艺术家。而时下有些艺术家的“吆喝”却没那味了。不信?你打开电视瞧瞧,那些歌星笑星影星视星……众多的星星艺术家在荧屏里面对着亿万观众“吆喝”着“我爱”“用了真的好舒服”“谁穿谁精神”“实惠,看得见——不到一块钱”……都什么味儿?11.“嘞——高桩儿的嘞——柿子嘞——不涩的嘞——涩的还有换嘞!”包含有哪几层意思?

指出了出产的地名、产品、产品特色和售后服务。

12.本文围绕吆喝写了哪些内容?流露了作者怎样的感情?

吆喝的历史;老北京的各种吆喝、徐州的吆喝;吆喝走进艺术殿堂等内容。流露出对传统吆喝的愉悦、怀想之情和对“走味儿”的吆喝声的批评。

13.本文写旧北京的吆喝,第④⑤两段是不是偏离了中心?

没有偏离中心。第④段说明不仅北京有吆喝,各地都市都有,点明了吆喝的普遍性。第⑤段用“走味儿”的吆喝和以前的吆喝做对比,突出了旧时吆喝的绘声绘色。14.文章画线部分列举了相声、京剧、影视剧中的吆喝声,其作用是什么?根据文意简要回答。

说明吆喝艺术走进了艺术殿堂,受到艺术家的青睐。

15.本文与萧乾的《吆喝》相比,你更喜欢哪一篇?为什么?请从内容、写法或语言等方面任选一个进行赏析。

选择喜欢的一篇,答出原因。再从内容、写法等方面选择一个角度,结合文中的具体语句进行分析。16.综合性学习。

学习了本文,同学们在班内开展了一次以“关注吆喝”为主题的综合性学习活动,请你参与。

(1)【活动策划】假如你是此次活动的策划者,请你补充下面的这份活动实施方案。

①___________________

②编写街头吆喝“情景剧”

③_______________________收集街头各种吆喝声开展“吆喝价值”大讨论(2)【辩论说理】在信息社会高速发展的今天,你认为“吆喝”还有存在的价值吗?假如你是乙方的辩手,请对甲方的观点进行反驳。

甲方:没有存在的必要。现代化传媒的兴起,使古老的吆喝已经远远地落后于时代的步伐,也阻碍了商品经济的繁荣。

乙方:

示例:有存在的必要。因为各行各业都有吆喝,不同行业有不同的吆喝。同一行业在不同地域也有不同的吆喝,吆喝已经成为我们中华民族特有的、宝贵的文化现象,应该予以保护。(3)【吆喝之意】集贸市场上,两个小贩竞相吆喝,招揽生意。卖萝卜的小贩吆喝道:“快来买呀,梨样的甜口。”卖梨的也吆喝道:“不买白不买,萝卜样的价儿。”人们听了都捧腹大笑。你能听得出两个小贩吆喝的意思吗?

①卖萝卜的小贩吆喝的意思是:________________

②卖梨的小贩吆喝的意思是:_______________________萝卜像梨一样甜。梨价便宜,像萝卜的价钱。17.【写法借鉴】本文是用地道的北京口语写的,特别是在描写吆喝声时,富有浓郁的地方特色。如,介绍夜晚的吆喝,“馄饨喂——开锅!”“硬面——饽饽”等。

【片段仿写】请你仔细观察集市场景,运用一些地方口语进行片段描写。(150字左右)

【例文】进了市场,就闻到羊肉“热锅”散发出的扑鼻香味。人越来越多,狭窄的小街道挤得水泄不通。突然,从南边开过一台手扶拖拉机,“嗵嗵嗵”地响着。可是“嗵”了老半天,才走了两三尺。听,这边喊:“借光,借光!撞啦,撞啦!”那边喊:“减价货!减价货!上等的白洋布,三角五一尺。”“要吃吗,刮啦啦五香葵花子。”“甘蔗!甘蔗!又嫩又甜的!”“好白菜,快来买哟!”……南关的农贸市场,人山人海,小贩的吆喝声、人们的讨价还价声、喇叭声、笑声,构成了一首奇特的交响曲。

1.思路清晰,层次井然

在老北京,各种各样的吆喝声随处可闻,五花八门,但作者介绍起来却有条有理,丝毫不乱。文章第四段实际上是个总领段落,“我小时候,一年四季不论刮风下雨,胡同里从早到晚叫卖声没个停”一句从两个方面为全文立下了主脑:一是“从早到晚”,二是“一年四季”。按“从早到晚”的顺序,作者介绍了“大清早过卖早点的……然后是卖青菜和卖花儿的……白天就更热闹了……到了夜晚的叫卖声也十分精彩”。按“一年四季”的顺序,作者介绍了春、夏、秋、冬四个季节各种不绝于耳的吆喝声。经过作者如此梳理,纷纭杂乱的各种吆喝声顿时“秩序井然”,文章的思路就显得十分清晰了。2.语言朴实,生动幽默

本文以纯正的北京口语来介绍老北京城的吆喝声。文章多用短小精悍的句子,读来干脆利索,朴实平易。其次是儿化音多,在文中比比皆是,具有浓郁的北京特色。此外,北京话还有一种调侃、幽默、轻松的味道。

◆报刊精彩广告语

《环球时报》:看,把地球抱回家

《新闻晨报》:新闻力量优化生活

《北京青年报》:有新闻的地方就有我们

《南方周末》:从容,是一种境界

理性,是一种成熟 20年 情怀依旧 C2.下列各组词语没有错别字的一项是( )

A.招徕 铁弦 颤巍 随机应变 B.囿于 商贩 展消 忽高忽低

C.夜宵 喇叭 凄厉 口齿伶俐 D.唱腔 晶萤 葫芦 油嘴滑舌BDA4.对下列句中破折号的用法解释有误的一项是( )

A.更值得一提的是声乐部分——就是北京街头各种商贩的叫卖。(表示转折关系)

B.就一声“硬面——饽饽”,光宣布卖的是什么,一点也不吹嘘什么。(表示语音延长)

C.现在北京城倒还剩一种吆喝,就是“冰棍儿——三分嘞”。(表示话题转换)

D.先挑高了嗓子喊“行好的——老爷——太(哎)太”,过好一会儿(好像饿得接不上气儿啦),才接下去用低音喊:“有那剩饭——剩菜——赏我点吃吧!”(表示声音富于高低变化)5.试比较下列两个句子,说说哪句的表达效果更好,为什么?

甲:只要兜里还有钱,一听到卖烤白薯的声音,就买一块。一路上既可以取暖,到学校还可以拿来吃。

乙:只要兜里还有个制钱,一听“烤白薯哇真热乎”,就非买上一块不可。一路上既可以把那烫手的白薯揣在袖筒里取暖,到学校还可以拿出来大嚼一通。

乙句好。乙句对吆喝的描写,是用地道的京白(北京口语)来写的,富有浓郁的地方特色,极有吸引力,引人想象,突出了“我”对烤白薯的喜爱。(一)

阅读“叫卖实际上就是一种口头广告,所以也得变着法儿吸引顾客”至“‘老太太(那个)真行好,给个饽饽吃不了。东屋里瞧(那么)西屋里看,没有饽饽赏碗饭’”片段,回答问题。

6.为什么说“叫卖实际上就是一种口头广告”?

吆喝声里有的告诉你玩具的制作过程,食物的制作方法;有的介绍食物的风味特点。吆喝能吸引人、招徕顾客,吆喝具有广告的特点和魅力,所以它实际上就是一种口头广告。

7.作者对北京的种种吆喝声怀有怎样的感情?

字里行间洋溢着作者对吆喝者的赞美,对吆喝声的欣赏和怀念之情。8.介绍“卖荞麦皮的”采用了什么修辞手法?有什么表达效果?

运用了夸张的修辞手法;形象地写出了卖荞麦皮的吆喝和儿童时的“我”当时惊恐的情状,幽默风趣,让人忍俊不禁。

9.“特别出色的是那种合辙押韵的吆喝”一句在行文中有何作用?

这是一个总起句,表明下面要介绍的都是作者认为最出色的吆喝,都是合辙押韵的。

10.卖萝卜的吆喝声有何特点?这样吆喝有什么作用?

这段吆喝合辙押韵,既夸耀了自己的萝卜好吃,又说明了萝卜的价钱便宜。简短的一句话,不仅听起来是一种享受,细想一下还内涵丰富。(二)

旧北京民间绝活:吆喝

①北京有个“吆喝大王”——已是古稀之年的臧鸿老先生,会吆喝100多种老北京用的、玩的、吃的、喝的叫卖声。但凡老字号重张,他都得去给老买卖吆喝两嗓子。1993年,南来顺重新归置了100多种京味小吃,他专去捧场。有口卖高桩柿子的词儿他是这么吆喝的:“嘞——高桩儿的嘞——柿子嘞——不涩的嘞——涩的还有换嘞!”②卖东西吆喝着卖,古已有之。最早的是姜太公在肆里做屠夫就“鼓刀扬声”;明代的北京有吆喝着卖花的,阳春三月桃花初放,满街唱卖,其声艳美;宋时开封街市上有“喝估衣”者,有“卖药及饮食者,吟叫百端”。至清末民初以至解放前和解放初的一段岁月,老北京的吆喝就更绘声绘色了——

③卖心里美萝卜的吆喝:“萝卜赛梨哎——辣来换!”卖冰糖葫芦的吆喝:“蜜嘞哎嗨哎——冰糖葫芦嘞!”卖金鱼的吆喝:“一大一条,二大一条,我不是卖黄瓜的,我是卖大小金鱼的!”卖蟠桃的就更吆喝出个花儿:“这不是大姑娘扎的,也不是二姑娘绣的,这是三姑娘逛花园一脚踩下一个扁盖儿桃!”……④吆喝也非京华仅有。而是遍及各地都市的街头巷尾。比如徐州,早市上“大米小米豇绿豆,白面一勾五碰头的稀饭嘞——糖包豌豆包!”的吆喝声,秋冬夜色中远处传来的“烤白果嘞——白果!”“里外青的萝卜嘞!”的吆喝声,声声入耳。

⑤两年前,一位专回徐州探望的华侨王先生,在当年住过的老巷子里忽地听见一蹬三轮者用电喇叭吆喝“臭豆干!”老先生听了摇着头说:“没那味了。50多年前的吆喝像唱曲一样。现在要想再听,只有去听相声了。”

⑥不错,这种从早到晚络绎不绝、抑扬顿挫、生动风趣、出自小商小贩之口的吆喝,还走进了艺术殿堂,受到艺术家的青睐。传统相声《卖估衣》里就有吆喝的活儿。现代京剧《红灯记》里的磨刀人也吆喝了一句:“磨剪子嘞——抢菜刀!”前文提到的吆喝大王前些年还为反映老北京的《城南旧事》、《四世同堂》等影视剧配过吆喝声,而十多年前有个小品中的吆喝“卖大米嘞——卖大米!”也着实火了一把。

⑦沿街串巷的五行八作的贩夫走卒,将贩卖货物用曲艺清唱或口技形式吆喝出来,他们不愧为韵味十足的吆喝艺术家。而时下有些艺术家的“吆喝”却没那味了。不信?你打开电视瞧瞧,那些歌星笑星影星视星……众多的星星艺术家在荧屏里面对着亿万观众“吆喝”着“我爱”“用了真的好舒服”“谁穿谁精神”“实惠,看得见——不到一块钱”……都什么味儿?11.“嘞——高桩儿的嘞——柿子嘞——不涩的嘞——涩的还有换嘞!”包含有哪几层意思?

指出了出产的地名、产品、产品特色和售后服务。

12.本文围绕吆喝写了哪些内容?流露了作者怎样的感情?

吆喝的历史;老北京的各种吆喝、徐州的吆喝;吆喝走进艺术殿堂等内容。流露出对传统吆喝的愉悦、怀想之情和对“走味儿”的吆喝声的批评。

13.本文写旧北京的吆喝,第④⑤两段是不是偏离了中心?

没有偏离中心。第④段说明不仅北京有吆喝,各地都市都有,点明了吆喝的普遍性。第⑤段用“走味儿”的吆喝和以前的吆喝做对比,突出了旧时吆喝的绘声绘色。14.文章画线部分列举了相声、京剧、影视剧中的吆喝声,其作用是什么?根据文意简要回答。

说明吆喝艺术走进了艺术殿堂,受到艺术家的青睐。

15.本文与萧乾的《吆喝》相比,你更喜欢哪一篇?为什么?请从内容、写法或语言等方面任选一个进行赏析。

选择喜欢的一篇,答出原因。再从内容、写法等方面选择一个角度,结合文中的具体语句进行分析。16.综合性学习。

学习了本文,同学们在班内开展了一次以“关注吆喝”为主题的综合性学习活动,请你参与。

(1)【活动策划】假如你是此次活动的策划者,请你补充下面的这份活动实施方案。

①___________________

②编写街头吆喝“情景剧”

③_______________________收集街头各种吆喝声开展“吆喝价值”大讨论(2)【辩论说理】在信息社会高速发展的今天,你认为“吆喝”还有存在的价值吗?假如你是乙方的辩手,请对甲方的观点进行反驳。

甲方:没有存在的必要。现代化传媒的兴起,使古老的吆喝已经远远地落后于时代的步伐,也阻碍了商品经济的繁荣。

乙方:

示例:有存在的必要。因为各行各业都有吆喝,不同行业有不同的吆喝。同一行业在不同地域也有不同的吆喝,吆喝已经成为我们中华民族特有的、宝贵的文化现象,应该予以保护。(3)【吆喝之意】集贸市场上,两个小贩竞相吆喝,招揽生意。卖萝卜的小贩吆喝道:“快来买呀,梨样的甜口。”卖梨的也吆喝道:“不买白不买,萝卜样的价儿。”人们听了都捧腹大笑。你能听得出两个小贩吆喝的意思吗?

①卖萝卜的小贩吆喝的意思是:________________

②卖梨的小贩吆喝的意思是:_______________________萝卜像梨一样甜。梨价便宜,像萝卜的价钱。17.【写法借鉴】本文是用地道的北京口语写的,特别是在描写吆喝声时,富有浓郁的地方特色。如,介绍夜晚的吆喝,“馄饨喂——开锅!”“硬面——饽饽”等。

【片段仿写】请你仔细观察集市场景,运用一些地方口语进行片段描写。(150字左右)

【例文】进了市场,就闻到羊肉“热锅”散发出的扑鼻香味。人越来越多,狭窄的小街道挤得水泄不通。突然,从南边开过一台手扶拖拉机,“嗵嗵嗵”地响着。可是“嗵”了老半天,才走了两三尺。听,这边喊:“借光,借光!撞啦,撞啦!”那边喊:“减价货!减价货!上等的白洋布,三角五一尺。”“要吃吗,刮啦啦五香葵花子。”“甘蔗!甘蔗!又嫩又甜的!”“好白菜,快来买哟!”……南关的农贸市场,人山人海,小贩的吆喝声、人们的讨价还价声、喇叭声、笑声,构成了一首奇特的交响曲。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》