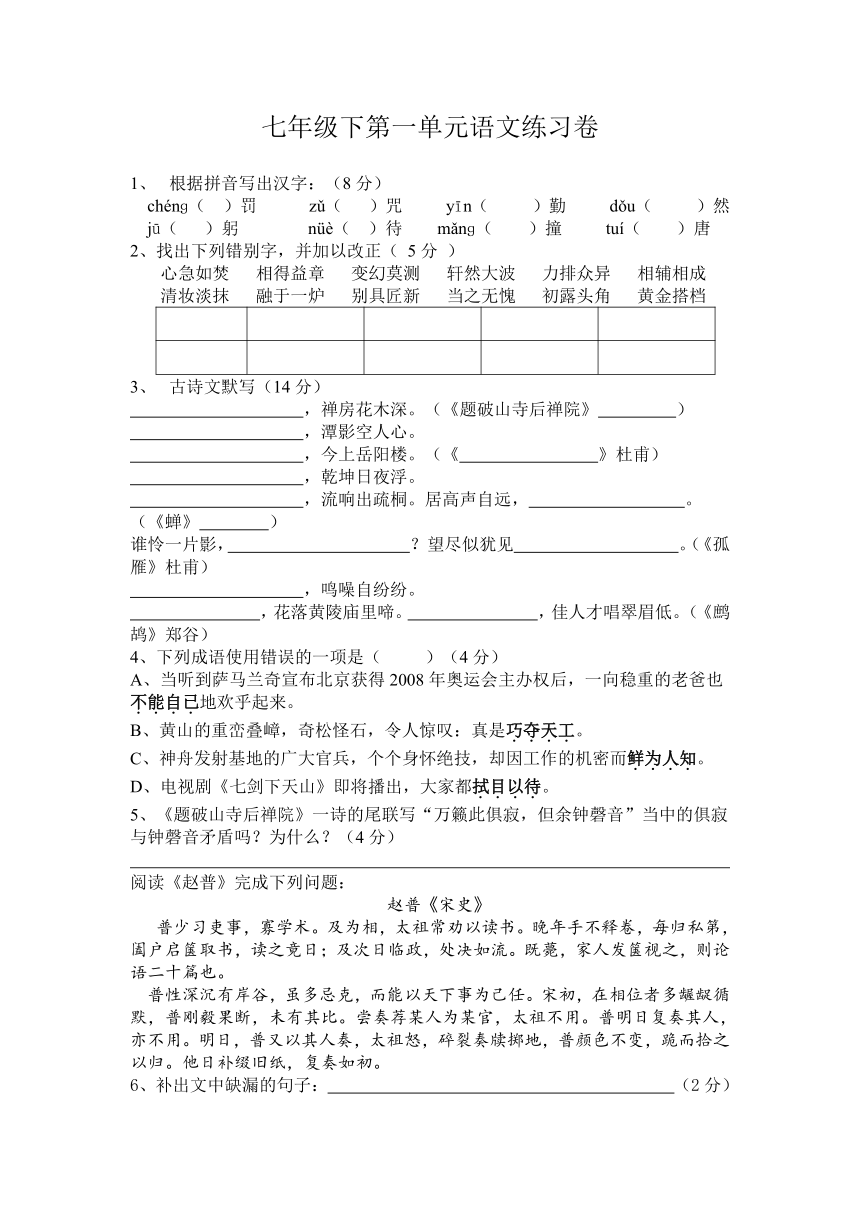

苏教2016版七年级语文下册第一单元 单元练习卷

文档属性

| 名称 | 苏教2016版七年级语文下册第一单元 单元练习卷 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 14.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-03-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

七年级下第一单元语文练习卷

?

1、? 根据拼音写出汉字:(8分)

chénɡ( )罚 zǔ( )咒 yīn( )勤 dǒu( )然

jū( )躬 nüè( )待 mǎnɡ( )撞 tuí( )唐

2、找出下列错别字,并加以改正( 5分 )

? 心急如焚 相得益章 变幻莫测 轩然大波 力排众异 相辅相成

? 清妆淡抹 融于一炉 别具匠新 当之无愧 初露头角 黄金搭档

3、? 古诗文默写(14分)

,禅房花木深。(《题破山寺后禅院》 )

,潭影空人心。

,今上岳阳楼。(《 》杜甫)

,乾坤日夜浮。

,流响出疏桐。居高声自远, 。(《蝉》 )

谁怜一片影, ?望尽似犹见 。(《孤雁》杜甫)

,鸣噪自纷纷。

,花落黄陵庙里啼。 ,佳人才唱翠眉低。(《鹧鸪》郑谷)

4、下列成语使用错误的一项是( )(4分)

A、当听到萨马兰奇宣布北京获得2008年奥运会主办权后,一向稳重的老爸也不能自已地欢乎起来。

B、黄山的重峦叠嶂,奇松怪石,令人惊叹:真是巧夺天工。

C、神舟发射基地的广大官兵,个个身怀绝技,却因工作的机密而鲜为人知。

D、电视剧《七剑下天山》即将播出,大家都拭目以待。

5、《题破山寺后禅院》一诗的尾联写“万籁此俱寂,但余钟磬音”当中的俱寂与钟磬音矛盾吗?为什么?(4分)

阅读《赵普》完成下列问题:

赵普《宋史》

普少习吏事,寡学术。及为相,太祖常劝以读书。晚年手不释卷,每归私第,阖户启箧取书,读之竟日;及次日临政,处决如流。既薨,家人发箧视之,则论语二十篇也。 普性深沉有岸谷,虽多忌克,而能以天下事为己任。宋初,在相位者多龌龊循默,普刚毅果断,未有其比。尝奏荐某人为某官,太祖不用。普明日复奏其人,亦不用。明日,普又以其人奏,太祖怒,碎裂奏牍掷地,普颜色不变,跪而拾之以归。他日补缀旧纸,复奏如初。

6、补出文中缺漏的句子: (2分)

7、选出加点字意思、用法不同的两项:( )( )(4分)

A.跪而拾之以归 B.及为相 C.发箧视之 D.及为相 E.劝以读书 而能以天下事为己任 为某官 跪而拾之 及次日 拾之以归

8、翻译下列句子:(6分)

既薨,家人发箧视之,则论语二十篇也。

及次日临政,处决如流。

9、本文主要写了赵普哪两件事,表现了怎样的主题?(3分)

10、本文善于运用细节描写“阖户”“碎裂掷地”“跪而拾之”“补缀旧纸”这些细节对表现人物有怎样的作用?请选取其中的某个细节围绕文章主题作简要分析。(4分)

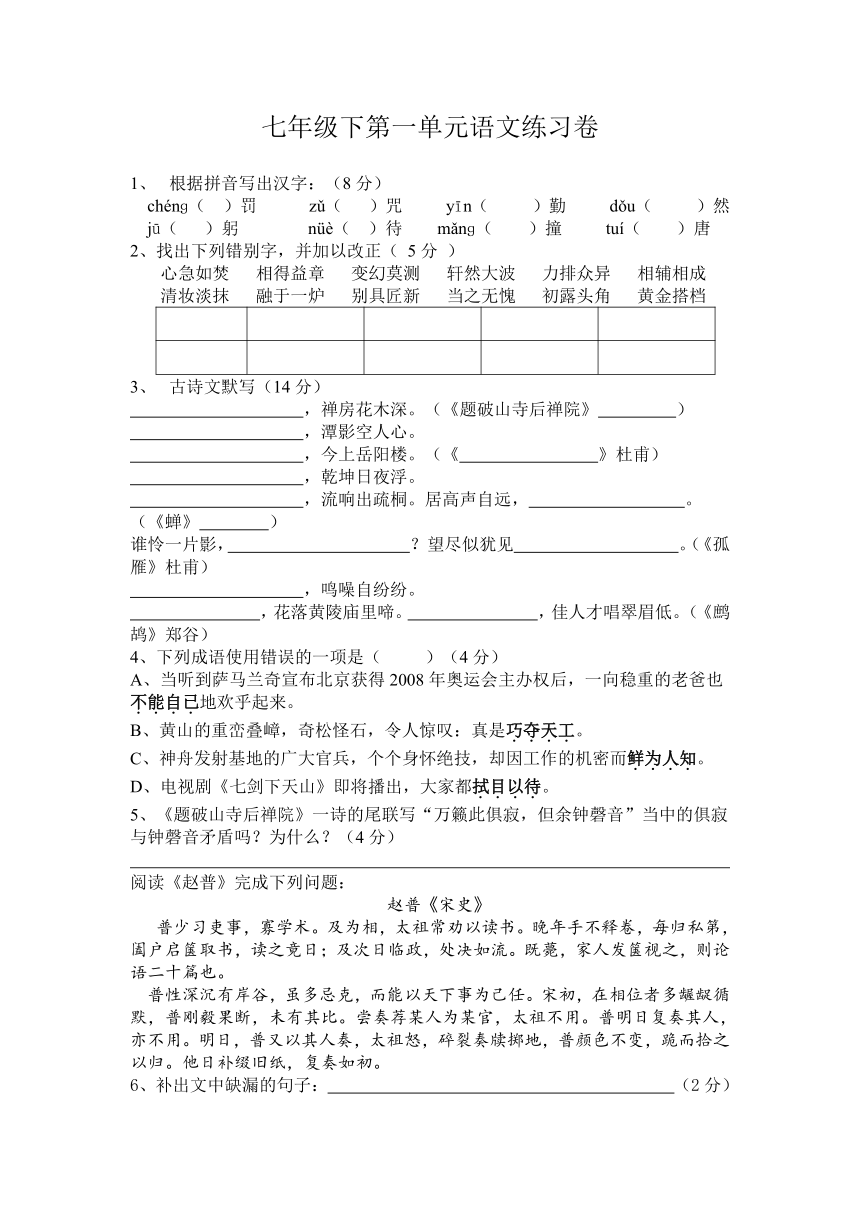

四、阅读《一面》中的一段文字,回答下列问题。

门外,细雨烟似地被秋风扭着卷着,不分方向地乱飞。店里冷得像地窖一样,冷气从裤管里向上钻。忽然,我看见架上横排着一列中文的《毁灭》。《毁灭》?我记得一本什么杂志上介绍过,说是一本好书。看一下那书脊,赫然印着“鲁迅译”三个字,我便像得到了保证似的,立刻从书架上抽下一本

…… ……

内山老板大概看出点儿什么苗头,就笑着回头对里面说了一句日本话,原先和内山说话的那个老人咬着烟嘴走了出来。

他的面孔黄里带白,瘦得教人担心,好像大病新愈的人,但是精神很好,没有一点颓唐的样子。头发约莫一寸长,显然好久没剪了,却根根精神抖擞地直竖着。胡须很打眼,好像浓墨写的隶体“一”字。

“你要买这本书?”他看了我一眼。那种正直而慈祥的眼光,使我立刻感到身上受了父亲的抚摩——严肃和慈爱交织着的抚摩似的。

“是的。”我低低地说。

他从架上扳下一本书来,版式纸张和《毁灭》一模一样,只是厚一点点,封面上印着两个八分体的字:《铁流》。

他用竹枝似的手指递给我,小袖管紧包在腕子上:

“你买这本书吧——这本比那一本好。”

他是谁?对我这样一个平日被人轻视的工人下那样诚恳的劝告?我一进门的时候本来就有点疑惑,现在更加疑惑了;虽然猜不出是谁,但自己断定:一定是一个不平常的人。

我一翻那定价:一元八角!

“先生,我买不起,我的钱不够……”我的话低得连自己都听不见了,我不知道怎样才好。

我低了头,头脑里轰隆轰隆的。我不敢看他的脸。我只听见一个声音在问我:

“一块钱你有没有?一块钱!”

“有!”我抬起头,顿时恢复了勇气。

“我卖给你,两本,一块钱。”

什么?我很惊异地望着他:黄里带白的脸,瘦得教人担心;头上直竖着寸把长的头发;牙黄羽纱的长衫;隶体“一”字似的胡须;左手里捏着一枝黄色烟嘴,安烟的一头已经熏黑了。这时,我忽然记起哪本杂志上的一段访问记——

“哦!您,您就是——”

我结结巴巴的,欢喜得快要跳起来了。一定是他!不会错,一定是他!那个名字在我的心里乱蹦,我向四周望了一望,可没有蹦出来。

他微笑,默认地点了点头,好像我心里想着要说的,他已经统统知道了一样。

这一来不会错了,正是他!站在前进行列最前面的我们的同志,朋友,父亲和师傅!憎恶黑暗有如憎恶魔鬼,把一生的时光完全交给了我们,越老越顽强的战士!我又仔细地看他的脸——瘦!我们这位战士的健康,差不多已完全给没有休息的艰苦工作毁坏了。他带着奖励似的微笑,指着《铁流》对我说明:

“这书本来可以不要钱的,但是是曹先生的书,现在只收你一块钱本钱;我那一本,是送你的。”

我费力地从里衫的袋里(公司为防止我们“揩油”,衣衫上一只袋都没有缝)掏出那块带着体温的银元,放到他的手里——他的手多瘦啊!我鼻子里陡然一阵酸,像要哭出来。我恭敬地鞠了一躬,把书塞进帆布袋,背起便走出书店的门。

11、选文划线处营造了怎样的环境?对表现文章主要人物的形象有什么作用?(4分)

12、文章在写到鲁迅的外貌时反复强调了他“瘦”的特征,目的何在?(4分)

13、下面的评价哪一项不正确( )(4分)

A、“这样一来不会错了,正是他!”这一句充满了强烈的惊喜之情。

B、“同志”,表示亲密无间,鲁迅热爱广大革命人民。

C、“师傅”,表示循循善诱,鲁迅热忱地指导广大革命青年——“俯首甘为孺子牛”。

D、“战士”表示顽强战斗——“横眉冷对千夫指”。

14、文中加点词“站在前进行列最前面的”“我们的”两个修饰语分别强调了鲁迅先生怎样的特点?(4分)

15、选段最后一节“我鼻子里陡然一阵酸,像要哭出来。”的原因是什么?充分表达了作者对鲁迅先生怎样的情感?(4分)

16、联系选文说说文章以“一面”为题好在哪里?(4分)

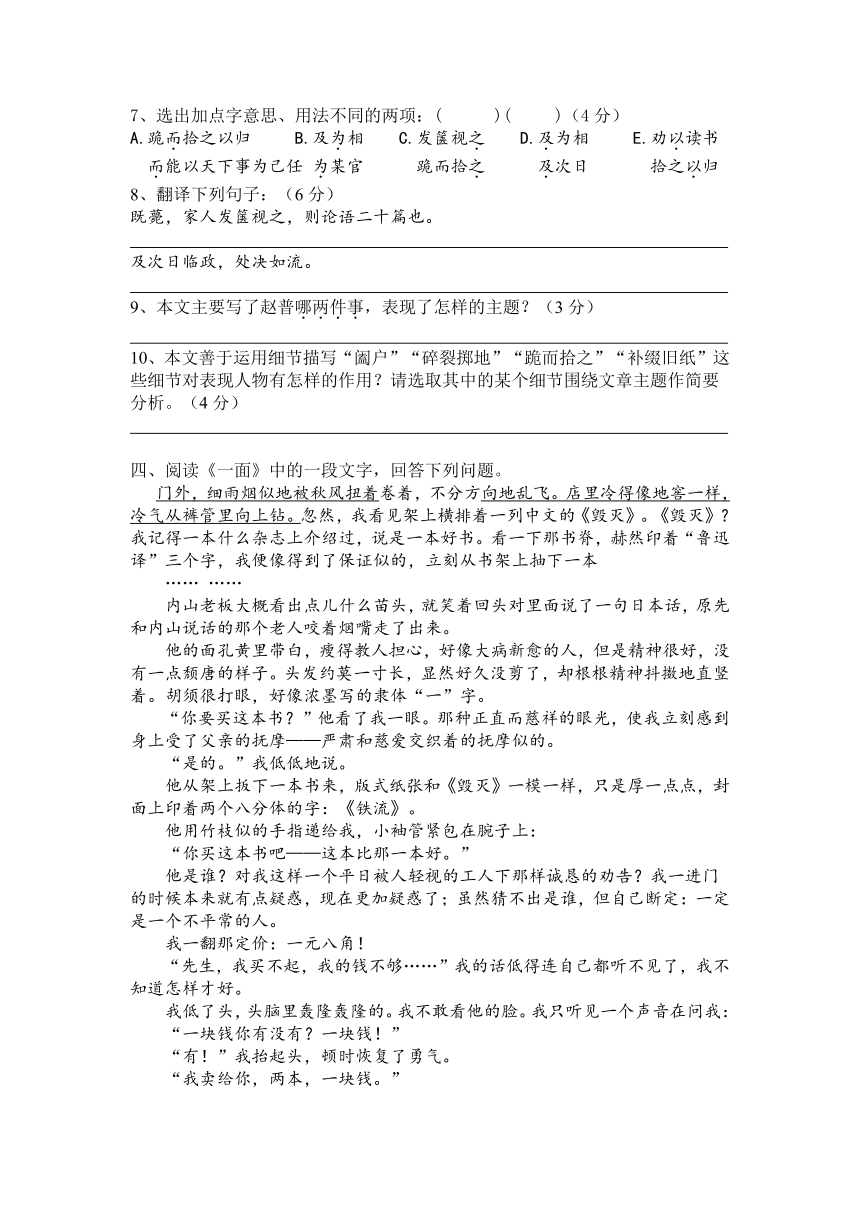

阅读下面文章,下列问题。

戴套袖的孙犁先生 铁凝

我产生要当作家的妄想是在初中阶段,我的家庭鼓励了我这妄想。父亲为我开列了一个很长的书目,并四处奔走想办法从已经关闭的市级图书馆借出那些禁读的书。在父亲喜欢的作家中,就有孙犁先生。为了验证我成为作家的可能性,父亲还领我拜会了他的朋友、《小兵张嘎》的作者徐光耀老师。记得有一次徐光耀老师对我说,在中国作家里你应该读一读孙犁。我立即大言不惭地答曰:孙犁的书我都读过。徐光耀老师又问:你读过《铁木前传》吗?我说,我差不多可以背诵。那年我十六岁。现在想来,以那样的年龄说出这样一番话,实在有点不知深浅。但能够说明的,是孙犁先生的作品在我心中的位置。

1979年,我从插队的乡村回到城市,在一家杂志社作小说编辑,业余也写小说。秋天,百花文艺出版社准备为我出版第一本小说集,我被李克明、顾传箐二位编辑热情请去天津面谈出版的事。行前已故作家韩映山嘱我带封信给孙犁先生。

我带了信,在秋日的一个下午,由李克明同志陪同,终于走进了孙犁先生的“高墙大院”。这是一座早已失却规矩和章法的大院,孙犁先生曾在文章里多次提及,并详细描述过它的衰败经过。如今各种凹凸不平的土堆、土坑在院里自由地起伏着,稍显平整的一块地,一户人家还种了一小片黄豆。那天黄豆刚刚收过,一位老人正蹲在拔了豆秸的地里聚精会神地捡豆子。我看到他的侧面,已猜出那是谁。看见来人,他站起来,把手里的黄豆亮给我们,微笑着说:“别人收了豆子,剩下几粒不要了。我捡起来,可以给花施肥。丢了怪可惜的。”

他身材很高,面容温厚,语调洪亮,夹杂着淡淡的乡音。说话时眼睛很少朝你直视,你却时时能感觉到他的关注或说观察。他穿一身普通的灰色衣裤,当他腾出手来和我握手时,我发现他戴着一副青色棉布套袖。接着他引我们进屋,高声询问我的写作、工作情况。我很快就如释重负。我相信戴套袖的作家是不会不苟言笑的,戴着套袖的作家给了我一种亲近感。这是我与孙犁先生的第一次见面。

其后不久,我写了一篇名叫《灶火的故事》的短篇小说,篇幅却不短,大约一万五千字,自己挺看重,拿给省内几位老师看,不料有看过的长者好心劝我不要这样写了,说“路子”有问题。我心中偷偷地不服,又斗胆将它寄给孙犁先生,想不到他立即在《天津日报》的《文艺》增刊上发了出来,《小说月报》也很快作了转载。

我再次见到孙犁先生是次年初冬。那天很冷,刮着大风。他刚裁出一沓沓粉连纸,和保姆准备糊窗缝。见我进屋,孙犁先生迎过来第一句话就说:“铁凝,你看我是不是很见老?我这两年老得特别快。”当时我说:“您是见老。”也许是门外的风、房间的清冷和那沓糊窗缝用的粉连纸加强了我这种印象,但我说完很后悔,我不该迎合老人去证实他的衰老感。接着我便发现,孙犁先生两只袄袖上,仍旧套着一副干净的青色套袖,看上去人就洋溢着一种干练的活力,一种不愿停下手、时刻准备工作的情绪。这样的状态,是不能被称作衰老的。

我第三次见到孙犁先生,是和几位同行一道。那天他没捡豆粒,也没糊窗缝,他坐在写字台前,桌面摊开着纸和笔,大约是在写作。看见我们,他立刻停下工作,招呼客人就坐。我特别注意了一下他的袖子,又看见了那副套袖。记得那天他很高兴,随便地和大家聊着天,并没有摘去套袖的意思。这时我才意识到,戴套袖并不是孙犁先生的临时“武装”。

多年之后,有一次我把友人赠我的几函宣纸精印的华笺寄给孙犁先生时,收到他这样的回信,他说:“同时收到你的来信和惠赠的华笺,我十分喜欢。”但又说:“我一向珍惜纸张,平日写稿写信,用纸亦极不讲究。每遇好纸,笔墨就要拘束,深恐把纸糟蹋了……”如果我不曾见过习惯戴套袖的孙犁先生,或许我会猜测这是一个名作家的“矫情”,但是我见过的戴着套袖的孙犁,见过了他写给我的所有信件,那信纸不是《天津日报》那种微黄且脆硬的稿纸就是邮局出售的明信片,信封则永远是印有红色“天津日报”字样的那种。我相信他对纸张有着和对棉布、对衣服同样的珍惜之情。他更加珍重的是劳动的尊严与德行、人生的质朴和美丽。

(摘自《散文选刊》2008年第5期)

17.在“我”与孙犁的三次见面中,分别写了孙犁的哪些事情?请概括同答。(6分)

18.“我”为什么要把《灶火的故事》寄给孙犁先生?请分点概述。(4分)

19.联系上下文,按要求回答问题。(6分)

⑴下面句中的“终于”,写出了“我”怎样的心情?

终于走进了孙犁先生的“高墙大院”。

?

⑵下面句中的“深恐”,表现出孙犁先生什么样的心理?

每遇好纸,笔墨就要拘束,深恐把纸糟蹋了……

20.本文多次描述孙犁先生戴着套袖的细节,这样写有什么好处?它表现了孙犁先生怎样的品质?(6分)

参考答案

??? 1、略(8分)

??? 2、略(5分)

??? 3、略(14分)

??? 4、( B)(4分)

??? 5、不矛盾,在这里用钟磬的声音来衬托禅院的寂静。或者以动衬静。(4分)

??? 6、略(2分)

??7、(A)(E)(4分)

??? 8、得分点:他(赵普)、打开箱子、原来是。临政、处决、如流(6分)

??? 9、刻苦读书,奏荐人才。赞扬了赵普以天下事为己任的崇高精神。(3分)

??? 10、示例:写赵普专心致志读书,描写了“阖户”的细节,一个“阖”字,表明赵普闭门谢客,暂停一切社交活动,排除一切干扰,体现了赵普为国读书的决心。“处决如流”则体现了赵普勤奋苦读的效果和学以致用的精神。

写太祖之怒,描写了“碎裂奏牍掷地”的细节,“碎裂”已是表明怒的程度,再加上一个“掷”,更突出了太祖怒不可遏。而赵普却脸色不变,冒着再次触怒龙颜的危险“跪而拾之”,其胆色非凡可见一斑,可见其惟才是举的忠心,坦坦荡荡的胸襟。

“补缀旧纸”这一细节生动感人,把一个赤胆忠心的臣子以超人的毅力和坚定的意志为国荐才的精神刻画得淋漓尽致。(只要分析细节,围绕主题来谈就可得分)(4分)

??? 11、突出当时天气的阴冷、凄凉,反衬(衬托)出鲁迅先生对“我”温暖的关爱。(4分)

??? 12、突出表现了鲁迅为了革命事业鞠躬尽瘁的伟大献身精神。(4分)

??? 13、(B)(4分)

??? 14、“站在前进行列最前面的”表现了鲁迅的带头冲杀、一往无前的革命精神。“我们的”表现了鲁迅始终站在革命者的立场上,坚定不移。(4分)

??? 15、因为看到鲁迅先生为了革命事业沤心沥血,牺牲了自己的健康。反映了作者对先生的关切和热爱之情。(4分)

??? 16、“以小见大”就是于细微之处见鲁迅的伟大品格。(2分)能联系文章内容(肖像描写、无偿赠书与精神品质的联系)具体谈(2分)

??? 17、①孙犁在捡豆,看见我,与我握手,并询问我的写作、工作情况,给我一种亲切感

②孙犁在糊窗缝,他说他老了,我承认了③孙犁坐在桌台前写作,见到“我们”后立刻热情招呼客人。(基本意思对即可)(6分)

??? 18、评分要点:考生的答案须紧扣“为什么要寄”和 “为何寄给孙犁”两点回答。得分点如下 :不认同省内长者对《灶火的故事》的评价;(2分)相信孙犁能给出公正的评价(4分。答对一点得2分)或者 :省内的长者不认可《灶火的故事》;(1分)对自己的作品充满自信;(1分)第一次见面孙犁给了“我”亲近感;(1分)我对孙犁的信任(1分),我希望得到孙犁的肯定(支持、帮助、指导、赞赏……)。(1分)答中其中四点即满分。 (4分)

??? 19、(1)(1)写出了“我 ”期盼、兴奋、敬仰的心情。 [3分。答对一点2分,答对两点3分。](3分)

(2)表现出孙犁珍惜纸张、小心谨慎、害怕糟蹋纸张的心理。[3分。答对一点2分,答对两点3分。](3分)

??? 20、好处:①以小见大,以普通平凡的细节,表现大师品质的高尚。②这里反复强调,突出地表现了孙犁始终如一的质朴形象。③多次点题,使孙犁先生戴套袖的形象深入读者的心,从日常生活中表现孙犁的高尚品质。[2分。答对其中一点得2分。]品质:表现了孙犁先生平易近人,勤劳,珍重劳动,以及质朴美丽的人格品质。[4分。其中“平易近人”1分,“勤劳”1分,“珍重劳动”1分,“质朴美丽的人格品质”1分。意思对即可得分。]平易近人(有亲切感等)勤劳(热爱工作等)珍重劳动(珍惜劳动成果、珍重劳动的尊严与德行等)质朴美丽(淳朴等)

?

1、? 根据拼音写出汉字:(8分)

chénɡ( )罚 zǔ( )咒 yīn( )勤 dǒu( )然

jū( )躬 nüè( )待 mǎnɡ( )撞 tuí( )唐

2、找出下列错别字,并加以改正( 5分 )

? 心急如焚 相得益章 变幻莫测 轩然大波 力排众异 相辅相成

? 清妆淡抹 融于一炉 别具匠新 当之无愧 初露头角 黄金搭档

3、? 古诗文默写(14分)

,禅房花木深。(《题破山寺后禅院》 )

,潭影空人心。

,今上岳阳楼。(《 》杜甫)

,乾坤日夜浮。

,流响出疏桐。居高声自远, 。(《蝉》 )

谁怜一片影, ?望尽似犹见 。(《孤雁》杜甫)

,鸣噪自纷纷。

,花落黄陵庙里啼。 ,佳人才唱翠眉低。(《鹧鸪》郑谷)

4、下列成语使用错误的一项是( )(4分)

A、当听到萨马兰奇宣布北京获得2008年奥运会主办权后,一向稳重的老爸也不能自已地欢乎起来。

B、黄山的重峦叠嶂,奇松怪石,令人惊叹:真是巧夺天工。

C、神舟发射基地的广大官兵,个个身怀绝技,却因工作的机密而鲜为人知。

D、电视剧《七剑下天山》即将播出,大家都拭目以待。

5、《题破山寺后禅院》一诗的尾联写“万籁此俱寂,但余钟磬音”当中的俱寂与钟磬音矛盾吗?为什么?(4分)

阅读《赵普》完成下列问题:

赵普《宋史》

普少习吏事,寡学术。及为相,太祖常劝以读书。晚年手不释卷,每归私第,阖户启箧取书,读之竟日;及次日临政,处决如流。既薨,家人发箧视之,则论语二十篇也。 普性深沉有岸谷,虽多忌克,而能以天下事为己任。宋初,在相位者多龌龊循默,普刚毅果断,未有其比。尝奏荐某人为某官,太祖不用。普明日复奏其人,亦不用。明日,普又以其人奏,太祖怒,碎裂奏牍掷地,普颜色不变,跪而拾之以归。他日补缀旧纸,复奏如初。

6、补出文中缺漏的句子: (2分)

7、选出加点字意思、用法不同的两项:( )( )(4分)

A.跪而拾之以归 B.及为相 C.发箧视之 D.及为相 E.劝以读书 而能以天下事为己任 为某官 跪而拾之 及次日 拾之以归

8、翻译下列句子:(6分)

既薨,家人发箧视之,则论语二十篇也。

及次日临政,处决如流。

9、本文主要写了赵普哪两件事,表现了怎样的主题?(3分)

10、本文善于运用细节描写“阖户”“碎裂掷地”“跪而拾之”“补缀旧纸”这些细节对表现人物有怎样的作用?请选取其中的某个细节围绕文章主题作简要分析。(4分)

四、阅读《一面》中的一段文字,回答下列问题。

门外,细雨烟似地被秋风扭着卷着,不分方向地乱飞。店里冷得像地窖一样,冷气从裤管里向上钻。忽然,我看见架上横排着一列中文的《毁灭》。《毁灭》?我记得一本什么杂志上介绍过,说是一本好书。看一下那书脊,赫然印着“鲁迅译”三个字,我便像得到了保证似的,立刻从书架上抽下一本

…… ……

内山老板大概看出点儿什么苗头,就笑着回头对里面说了一句日本话,原先和内山说话的那个老人咬着烟嘴走了出来。

他的面孔黄里带白,瘦得教人担心,好像大病新愈的人,但是精神很好,没有一点颓唐的样子。头发约莫一寸长,显然好久没剪了,却根根精神抖擞地直竖着。胡须很打眼,好像浓墨写的隶体“一”字。

“你要买这本书?”他看了我一眼。那种正直而慈祥的眼光,使我立刻感到身上受了父亲的抚摩——严肃和慈爱交织着的抚摩似的。

“是的。”我低低地说。

他从架上扳下一本书来,版式纸张和《毁灭》一模一样,只是厚一点点,封面上印着两个八分体的字:《铁流》。

他用竹枝似的手指递给我,小袖管紧包在腕子上:

“你买这本书吧——这本比那一本好。”

他是谁?对我这样一个平日被人轻视的工人下那样诚恳的劝告?我一进门的时候本来就有点疑惑,现在更加疑惑了;虽然猜不出是谁,但自己断定:一定是一个不平常的人。

我一翻那定价:一元八角!

“先生,我买不起,我的钱不够……”我的话低得连自己都听不见了,我不知道怎样才好。

我低了头,头脑里轰隆轰隆的。我不敢看他的脸。我只听见一个声音在问我:

“一块钱你有没有?一块钱!”

“有!”我抬起头,顿时恢复了勇气。

“我卖给你,两本,一块钱。”

什么?我很惊异地望着他:黄里带白的脸,瘦得教人担心;头上直竖着寸把长的头发;牙黄羽纱的长衫;隶体“一”字似的胡须;左手里捏着一枝黄色烟嘴,安烟的一头已经熏黑了。这时,我忽然记起哪本杂志上的一段访问记——

“哦!您,您就是——”

我结结巴巴的,欢喜得快要跳起来了。一定是他!不会错,一定是他!那个名字在我的心里乱蹦,我向四周望了一望,可没有蹦出来。

他微笑,默认地点了点头,好像我心里想着要说的,他已经统统知道了一样。

这一来不会错了,正是他!站在前进行列最前面的我们的同志,朋友,父亲和师傅!憎恶黑暗有如憎恶魔鬼,把一生的时光完全交给了我们,越老越顽强的战士!我又仔细地看他的脸——瘦!我们这位战士的健康,差不多已完全给没有休息的艰苦工作毁坏了。他带着奖励似的微笑,指着《铁流》对我说明:

“这书本来可以不要钱的,但是是曹先生的书,现在只收你一块钱本钱;我那一本,是送你的。”

我费力地从里衫的袋里(公司为防止我们“揩油”,衣衫上一只袋都没有缝)掏出那块带着体温的银元,放到他的手里——他的手多瘦啊!我鼻子里陡然一阵酸,像要哭出来。我恭敬地鞠了一躬,把书塞进帆布袋,背起便走出书店的门。

11、选文划线处营造了怎样的环境?对表现文章主要人物的形象有什么作用?(4分)

12、文章在写到鲁迅的外貌时反复强调了他“瘦”的特征,目的何在?(4分)

13、下面的评价哪一项不正确( )(4分)

A、“这样一来不会错了,正是他!”这一句充满了强烈的惊喜之情。

B、“同志”,表示亲密无间,鲁迅热爱广大革命人民。

C、“师傅”,表示循循善诱,鲁迅热忱地指导广大革命青年——“俯首甘为孺子牛”。

D、“战士”表示顽强战斗——“横眉冷对千夫指”。

14、文中加点词“站在前进行列最前面的”“我们的”两个修饰语分别强调了鲁迅先生怎样的特点?(4分)

15、选段最后一节“我鼻子里陡然一阵酸,像要哭出来。”的原因是什么?充分表达了作者对鲁迅先生怎样的情感?(4分)

16、联系选文说说文章以“一面”为题好在哪里?(4分)

阅读下面文章,下列问题。

戴套袖的孙犁先生 铁凝

我产生要当作家的妄想是在初中阶段,我的家庭鼓励了我这妄想。父亲为我开列了一个很长的书目,并四处奔走想办法从已经关闭的市级图书馆借出那些禁读的书。在父亲喜欢的作家中,就有孙犁先生。为了验证我成为作家的可能性,父亲还领我拜会了他的朋友、《小兵张嘎》的作者徐光耀老师。记得有一次徐光耀老师对我说,在中国作家里你应该读一读孙犁。我立即大言不惭地答曰:孙犁的书我都读过。徐光耀老师又问:你读过《铁木前传》吗?我说,我差不多可以背诵。那年我十六岁。现在想来,以那样的年龄说出这样一番话,实在有点不知深浅。但能够说明的,是孙犁先生的作品在我心中的位置。

1979年,我从插队的乡村回到城市,在一家杂志社作小说编辑,业余也写小说。秋天,百花文艺出版社准备为我出版第一本小说集,我被李克明、顾传箐二位编辑热情请去天津面谈出版的事。行前已故作家韩映山嘱我带封信给孙犁先生。

我带了信,在秋日的一个下午,由李克明同志陪同,终于走进了孙犁先生的“高墙大院”。这是一座早已失却规矩和章法的大院,孙犁先生曾在文章里多次提及,并详细描述过它的衰败经过。如今各种凹凸不平的土堆、土坑在院里自由地起伏着,稍显平整的一块地,一户人家还种了一小片黄豆。那天黄豆刚刚收过,一位老人正蹲在拔了豆秸的地里聚精会神地捡豆子。我看到他的侧面,已猜出那是谁。看见来人,他站起来,把手里的黄豆亮给我们,微笑着说:“别人收了豆子,剩下几粒不要了。我捡起来,可以给花施肥。丢了怪可惜的。”

他身材很高,面容温厚,语调洪亮,夹杂着淡淡的乡音。说话时眼睛很少朝你直视,你却时时能感觉到他的关注或说观察。他穿一身普通的灰色衣裤,当他腾出手来和我握手时,我发现他戴着一副青色棉布套袖。接着他引我们进屋,高声询问我的写作、工作情况。我很快就如释重负。我相信戴套袖的作家是不会不苟言笑的,戴着套袖的作家给了我一种亲近感。这是我与孙犁先生的第一次见面。

其后不久,我写了一篇名叫《灶火的故事》的短篇小说,篇幅却不短,大约一万五千字,自己挺看重,拿给省内几位老师看,不料有看过的长者好心劝我不要这样写了,说“路子”有问题。我心中偷偷地不服,又斗胆将它寄给孙犁先生,想不到他立即在《天津日报》的《文艺》增刊上发了出来,《小说月报》也很快作了转载。

我再次见到孙犁先生是次年初冬。那天很冷,刮着大风。他刚裁出一沓沓粉连纸,和保姆准备糊窗缝。见我进屋,孙犁先生迎过来第一句话就说:“铁凝,你看我是不是很见老?我这两年老得特别快。”当时我说:“您是见老。”也许是门外的风、房间的清冷和那沓糊窗缝用的粉连纸加强了我这种印象,但我说完很后悔,我不该迎合老人去证实他的衰老感。接着我便发现,孙犁先生两只袄袖上,仍旧套着一副干净的青色套袖,看上去人就洋溢着一种干练的活力,一种不愿停下手、时刻准备工作的情绪。这样的状态,是不能被称作衰老的。

我第三次见到孙犁先生,是和几位同行一道。那天他没捡豆粒,也没糊窗缝,他坐在写字台前,桌面摊开着纸和笔,大约是在写作。看见我们,他立刻停下工作,招呼客人就坐。我特别注意了一下他的袖子,又看见了那副套袖。记得那天他很高兴,随便地和大家聊着天,并没有摘去套袖的意思。这时我才意识到,戴套袖并不是孙犁先生的临时“武装”。

多年之后,有一次我把友人赠我的几函宣纸精印的华笺寄给孙犁先生时,收到他这样的回信,他说:“同时收到你的来信和惠赠的华笺,我十分喜欢。”但又说:“我一向珍惜纸张,平日写稿写信,用纸亦极不讲究。每遇好纸,笔墨就要拘束,深恐把纸糟蹋了……”如果我不曾见过习惯戴套袖的孙犁先生,或许我会猜测这是一个名作家的“矫情”,但是我见过的戴着套袖的孙犁,见过了他写给我的所有信件,那信纸不是《天津日报》那种微黄且脆硬的稿纸就是邮局出售的明信片,信封则永远是印有红色“天津日报”字样的那种。我相信他对纸张有着和对棉布、对衣服同样的珍惜之情。他更加珍重的是劳动的尊严与德行、人生的质朴和美丽。

(摘自《散文选刊》2008年第5期)

17.在“我”与孙犁的三次见面中,分别写了孙犁的哪些事情?请概括同答。(6分)

18.“我”为什么要把《灶火的故事》寄给孙犁先生?请分点概述。(4分)

19.联系上下文,按要求回答问题。(6分)

⑴下面句中的“终于”,写出了“我”怎样的心情?

终于走进了孙犁先生的“高墙大院”。

?

⑵下面句中的“深恐”,表现出孙犁先生什么样的心理?

每遇好纸,笔墨就要拘束,深恐把纸糟蹋了……

20.本文多次描述孙犁先生戴着套袖的细节,这样写有什么好处?它表现了孙犁先生怎样的品质?(6分)

参考答案

??? 1、略(8分)

??? 2、略(5分)

??? 3、略(14分)

??? 4、( B)(4分)

??? 5、不矛盾,在这里用钟磬的声音来衬托禅院的寂静。或者以动衬静。(4分)

??? 6、略(2分)

??7、(A)(E)(4分)

??? 8、得分点:他(赵普)、打开箱子、原来是。临政、处决、如流(6分)

??? 9、刻苦读书,奏荐人才。赞扬了赵普以天下事为己任的崇高精神。(3分)

??? 10、示例:写赵普专心致志读书,描写了“阖户”的细节,一个“阖”字,表明赵普闭门谢客,暂停一切社交活动,排除一切干扰,体现了赵普为国读书的决心。“处决如流”则体现了赵普勤奋苦读的效果和学以致用的精神。

写太祖之怒,描写了“碎裂奏牍掷地”的细节,“碎裂”已是表明怒的程度,再加上一个“掷”,更突出了太祖怒不可遏。而赵普却脸色不变,冒着再次触怒龙颜的危险“跪而拾之”,其胆色非凡可见一斑,可见其惟才是举的忠心,坦坦荡荡的胸襟。

“补缀旧纸”这一细节生动感人,把一个赤胆忠心的臣子以超人的毅力和坚定的意志为国荐才的精神刻画得淋漓尽致。(只要分析细节,围绕主题来谈就可得分)(4分)

??? 11、突出当时天气的阴冷、凄凉,反衬(衬托)出鲁迅先生对“我”温暖的关爱。(4分)

??? 12、突出表现了鲁迅为了革命事业鞠躬尽瘁的伟大献身精神。(4分)

??? 13、(B)(4分)

??? 14、“站在前进行列最前面的”表现了鲁迅的带头冲杀、一往无前的革命精神。“我们的”表现了鲁迅始终站在革命者的立场上,坚定不移。(4分)

??? 15、因为看到鲁迅先生为了革命事业沤心沥血,牺牲了自己的健康。反映了作者对先生的关切和热爱之情。(4分)

??? 16、“以小见大”就是于细微之处见鲁迅的伟大品格。(2分)能联系文章内容(肖像描写、无偿赠书与精神品质的联系)具体谈(2分)

??? 17、①孙犁在捡豆,看见我,与我握手,并询问我的写作、工作情况,给我一种亲切感

②孙犁在糊窗缝,他说他老了,我承认了③孙犁坐在桌台前写作,见到“我们”后立刻热情招呼客人。(基本意思对即可)(6分)

??? 18、评分要点:考生的答案须紧扣“为什么要寄”和 “为何寄给孙犁”两点回答。得分点如下 :不认同省内长者对《灶火的故事》的评价;(2分)相信孙犁能给出公正的评价(4分。答对一点得2分)或者 :省内的长者不认可《灶火的故事》;(1分)对自己的作品充满自信;(1分)第一次见面孙犁给了“我”亲近感;(1分)我对孙犁的信任(1分),我希望得到孙犁的肯定(支持、帮助、指导、赞赏……)。(1分)答中其中四点即满分。 (4分)

??? 19、(1)(1)写出了“我 ”期盼、兴奋、敬仰的心情。 [3分。答对一点2分,答对两点3分。](3分)

(2)表现出孙犁珍惜纸张、小心谨慎、害怕糟蹋纸张的心理。[3分。答对一点2分,答对两点3分。](3分)

??? 20、好处:①以小见大,以普通平凡的细节,表现大师品质的高尚。②这里反复强调,突出地表现了孙犁始终如一的质朴形象。③多次点题,使孙犁先生戴套袖的形象深入读者的心,从日常生活中表现孙犁的高尚品质。[2分。答对其中一点得2分。]品质:表现了孙犁先生平易近人,勤劳,珍重劳动,以及质朴美丽的人格品质。[4分。其中“平易近人”1分,“勤劳”1分,“珍重劳动”1分,“质朴美丽的人格品质”1分。意思对即可得分。]平易近人(有亲切感等)勤劳(热爱工作等)珍重劳动(珍惜劳动成果、珍重劳动的尊严与德行等)质朴美丽(淳朴等)

同课章节目录

- 第一单元 人物风采

- 一 童年的朋友

- 二 一面

- 三*我的老师

- 四 赵普

- 诵读欣赏 题破山寺后禅院

- 第二单元 童年记事

- 五 从百草园到三味书屋

- 六 月迹

- 七*三颗枸杞豆

- 八*我们家的男子汉

- 九 《列子》一则

- 诵读欣赏 生活是多么广阔

- 第三单元 建筑艺术

- 十 人民英雄永垂不朽

- 十一 巍巍中山陵

- 十二*凡尔赛宫

- 十三*北京四合院

- 十四 核舟记

- 诵读欣赏 文笔精华(二)

- 第四单元 动物世界

- 十五 松鼠

- 十六*松树金龟子(节选)

- 十七 国宝——大熊猫

- 十八*夏天的昆虫

- 十九 黔之驴

- 诵读欣赏 蝉

- 第五单元 新闻通讯

- 二十 为梦想,相会在北京(节选)

- 二十一*“神舟”五号飞船航天员出征记

- 二十二 新闻两篇

- 二十三*15天:最后的五个男子汉

- 二十四 为学

- 诵读欣赏 七子之歌

- 第六单元 诗词拔萃

- 二十五 毛泽东词二首

- 二十六 古代诗词二首

- 二十七 现代诗二首

- 二十八 歌词二首

- 二十九 《礼记》一则

- 诵读欣赏 古诗二首