第7课 辽、西夏与北宋的并立 学案

图片预览

文档简介

第7课

辽、西夏与北宋的并立

学案

知识填空

契丹族与党项族

契丹族

背景:隋唐时期,____________族与汉族的经济、文化联系日益密切。

发展:____________末年,北方汉人出长城,带去了中原先进的____________和生活方式。

建立政权:①____________初,____________统一契丹各部,建立政权,都城在____________。

②影响:阿保机建国后,发展生产,____________,国力不断增强。

党项族

发展:唐朝时,党项族集中到_____________、____________一带,与中原文化接触渐多,社会生产有所发展。

建立西夏:①概况:____________前期,____________称大夏皇帝,定都____________。

②建制:订立____________、军制和____________,鼓励垦荒,发展____________,创制____________。

B.辽与北宋的和战

背景:____________时,占领____________州,从此,辽与中原王朝的冲突加剧。

和:____________晚期,北宋与辽保持____________关系,双方互通使节。

战:(1)____________时期,向辽发动数次战争遭到失败,只好采取____________政策。

澶渊之盟:____________时,澶州之战(____________主站)宋军取胜,签订澶渊之盟,辽朝____________,宋朝给辽朝____________。

影响:此后很长时间,辽宋之间保持着____________局面。

C.西夏与北宋的关系

战

概况:____________称帝后,多次率领军队进攻北宋,宋朝被动挨打,损失____________。

影响:西夏由于________________________,人力和物力有限,____________使西夏遭受很大损失。

宋夏和议

内容:元昊向宋____________,宋给西夏____________。

影响:宋夏边界____________兴旺。

习题巩固

1.10世纪初,统一契丹各部的是

(

)

阿保机

B.阿骨打

C.元昊

D.松赞干布

建立西夏政权的是哪一个少数民族?

(

)

契丹

B.匈奴

C.鲜卑

D.党项

京剧《澶渊之盟》是一出历史故事剧,期中台词“将舟船暂驻中流,寡人要一观黄河夜景”中的“寡人”指的是历史上的哪位皇帝

(

)

寇准

B.宋真宗

C.宋高宗

D.明太祖

一位同学说,堂堂中原王朝在没有战败的情况下与一个少数民族政权妥协议和,不仅称兄道弟,还给岁币绢帛,这难道不是一种耻辱吗?请问这个同学所说的情况出现在以下那两个政权之间

宋、辽

B.宋、夏

C.宋、金

D.辽、夏

苏辙《栾城集》中记载:“(辽)与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。”出现该局面的主要原因是

(

)

A.民族融合加强

B.宋辽边境开设榷场

C.宋辽订立澶渊之盟

D.岳家军的抵抗

下列匹配正确的是(

)

①辽-契丹族②西夏-元昊③阿骨打-党项④北宋-赵匡胤⑤金-阿保机

①②③

B.①②④

C.②③④

D.③④⑤

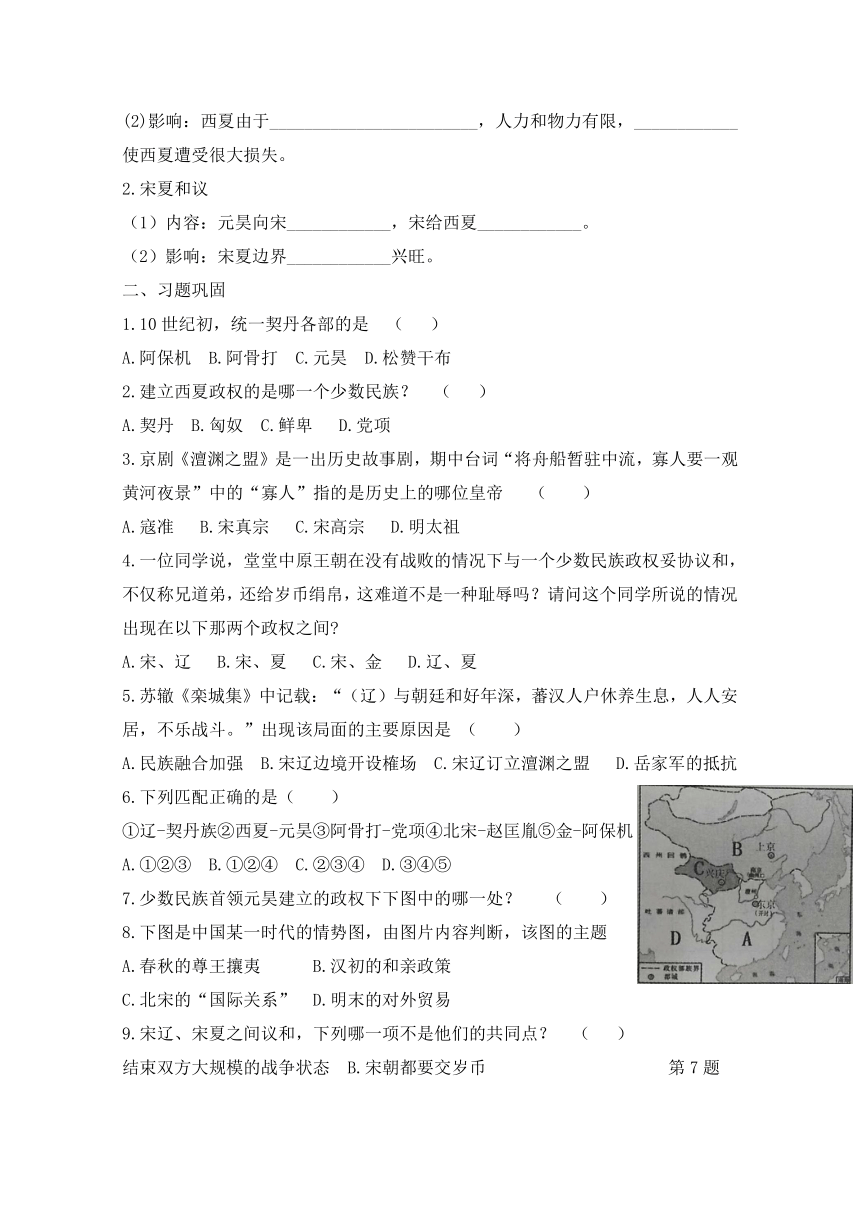

少数民族首领元昊建立的政权下下图中的哪一处?

(

)

下图是中国某一时代的情势图,由图片内容判断,该图的主题

春秋的尊王攘夷

B.汉初的和亲政策

C.北宋的“国际关系”

D.明末的对外贸易

宋辽、宋夏之间议和,下列哪一项不是他们的共同点?

(

)

结束双方大规模的战争状态

B.宋朝都要交岁币

第7题

C.导致南北对峙局面的形成

C.客观上有利于双方和平相处

10.识图题。

(1)结合左图将对应的国家

填写出来。

A.____________

B.____________

C.____________

(2)结合所学知识,填写下表。

建立时间

建立者

都城

民族

契丹(辽)

916年

北宋

西夏

1038年

简答题。

唐太宗时,文成公主入藏和亲,

嫁给哪一位少数民族首领?

苏辙《栾城集》中记载:“(辽)与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。”这里的朝廷指的是哪一个朝代?辽与它签订了哪一个和议?内容是什么?

(3)从文成公主入藏和亲,到北宋的和议,唐朝、北宋在处理民族关系上有何显著不同?

ADBACBCCC

西夏

辽

北宋

建立时间

建立者

都城

民族

契丹(辽)

916年

阿保机

上京

契丹

北宋

960

赵匡胤

东京(开封)

汉族

西夏

1038年

元昊

兴庆

党项族

松赞干布

北宋

澶渊之盟

辽与北宋兄弟相称

北宋每年给辽岁币

唐朝实行平等、开明的民族政策,宋朝则实行战后求和。

辽、西夏与北宋的并立

学案

知识填空

契丹族与党项族

契丹族

背景:隋唐时期,____________族与汉族的经济、文化联系日益密切。

发展:____________末年,北方汉人出长城,带去了中原先进的____________和生活方式。

建立政权:①____________初,____________统一契丹各部,建立政权,都城在____________。

②影响:阿保机建国后,发展生产,____________,国力不断增强。

党项族

发展:唐朝时,党项族集中到_____________、____________一带,与中原文化接触渐多,社会生产有所发展。

建立西夏:①概况:____________前期,____________称大夏皇帝,定都____________。

②建制:订立____________、军制和____________,鼓励垦荒,发展____________,创制____________。

B.辽与北宋的和战

背景:____________时,占领____________州,从此,辽与中原王朝的冲突加剧。

和:____________晚期,北宋与辽保持____________关系,双方互通使节。

战:(1)____________时期,向辽发动数次战争遭到失败,只好采取____________政策。

澶渊之盟:____________时,澶州之战(____________主站)宋军取胜,签订澶渊之盟,辽朝____________,宋朝给辽朝____________。

影响:此后很长时间,辽宋之间保持着____________局面。

C.西夏与北宋的关系

战

概况:____________称帝后,多次率领军队进攻北宋,宋朝被动挨打,损失____________。

影响:西夏由于________________________,人力和物力有限,____________使西夏遭受很大损失。

宋夏和议

内容:元昊向宋____________,宋给西夏____________。

影响:宋夏边界____________兴旺。

习题巩固

1.10世纪初,统一契丹各部的是

(

)

阿保机

B.阿骨打

C.元昊

D.松赞干布

建立西夏政权的是哪一个少数民族?

(

)

契丹

B.匈奴

C.鲜卑

D.党项

京剧《澶渊之盟》是一出历史故事剧,期中台词“将舟船暂驻中流,寡人要一观黄河夜景”中的“寡人”指的是历史上的哪位皇帝

(

)

寇准

B.宋真宗

C.宋高宗

D.明太祖

一位同学说,堂堂中原王朝在没有战败的情况下与一个少数民族政权妥协议和,不仅称兄道弟,还给岁币绢帛,这难道不是一种耻辱吗?请问这个同学所说的情况出现在以下那两个政权之间

宋、辽

B.宋、夏

C.宋、金

D.辽、夏

苏辙《栾城集》中记载:“(辽)与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。”出现该局面的主要原因是

(

)

A.民族融合加强

B.宋辽边境开设榷场

C.宋辽订立澶渊之盟

D.岳家军的抵抗

下列匹配正确的是(

)

①辽-契丹族②西夏-元昊③阿骨打-党项④北宋-赵匡胤⑤金-阿保机

①②③

B.①②④

C.②③④

D.③④⑤

少数民族首领元昊建立的政权下下图中的哪一处?

(

)

下图是中国某一时代的情势图,由图片内容判断,该图的主题

春秋的尊王攘夷

B.汉初的和亲政策

C.北宋的“国际关系”

D.明末的对外贸易

宋辽、宋夏之间议和,下列哪一项不是他们的共同点?

(

)

结束双方大规模的战争状态

B.宋朝都要交岁币

第7题

C.导致南北对峙局面的形成

C.客观上有利于双方和平相处

10.识图题。

(1)结合左图将对应的国家

填写出来。

A.____________

B.____________

C.____________

(2)结合所学知识,填写下表。

建立时间

建立者

都城

民族

契丹(辽)

916年

北宋

西夏

1038年

简答题。

唐太宗时,文成公主入藏和亲,

嫁给哪一位少数民族首领?

苏辙《栾城集》中记载:“(辽)与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。”这里的朝廷指的是哪一个朝代?辽与它签订了哪一个和议?内容是什么?

(3)从文成公主入藏和亲,到北宋的和议,唐朝、北宋在处理民族关系上有何显著不同?

ADBACBCCC

西夏

辽

北宋

建立时间

建立者

都城

民族

契丹(辽)

916年

阿保机

上京

契丹

北宋

960

赵匡胤

东京(开封)

汉族

西夏

1038年

元昊

兴庆

党项族

松赞干布

北宋

澶渊之盟

辽与北宋兄弟相称

北宋每年给辽岁币

唐朝实行平等、开明的民族政策,宋朝则实行战后求和。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源