山东省平阴县第一中学2016-2017学年高一2月阶段性考试地理试题(答案不全)

文档属性

| 名称 | 山东省平阴县第一中学2016-2017学年高一2月阶段性考试地理试题(答案不全) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2017-03-10 08:04:48 | ||

图片预览

文档简介

平阴一中2016级阶段性检测

地理试题2017.3.4

第Ⅰ卷(共70分)

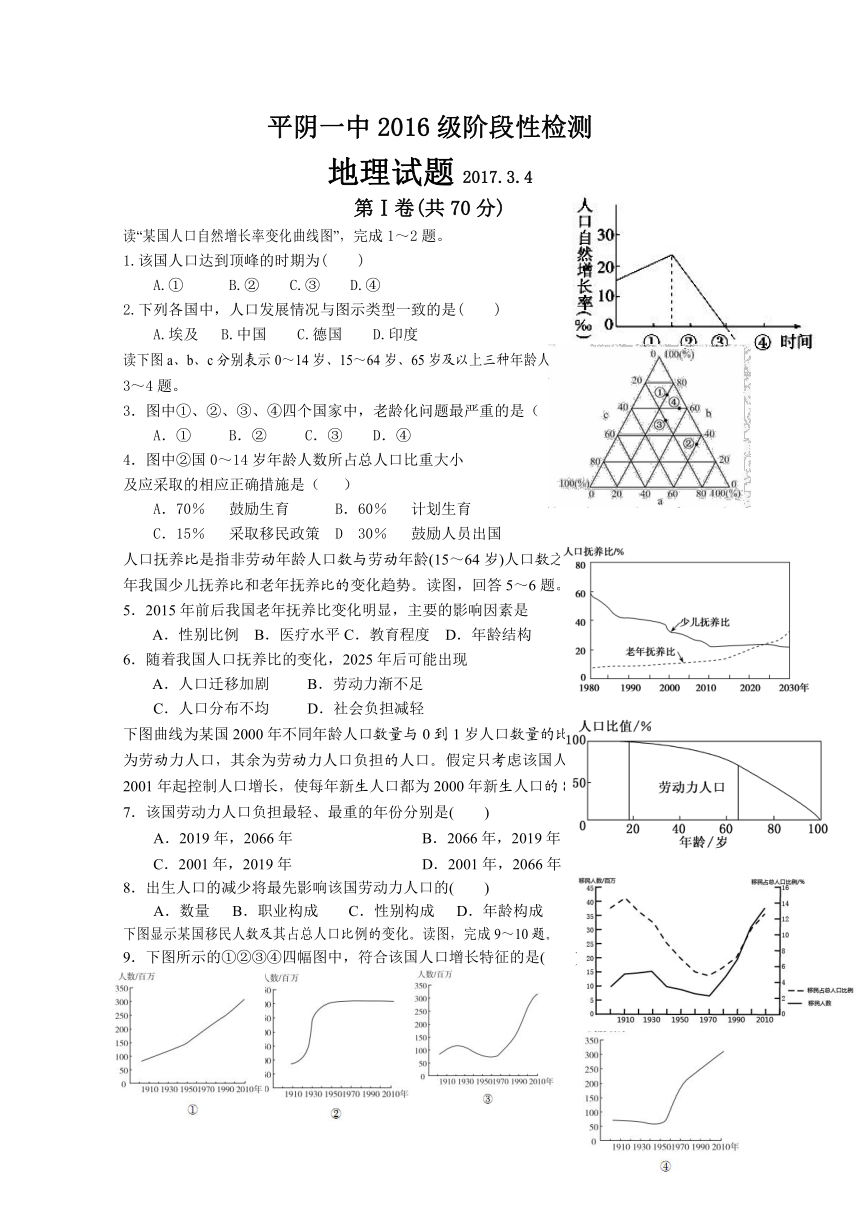

读“某国人口自然增长率变化曲线图”,完成1~2题。

1.该国人口达到顶峰的时期为( )

A.①

B.②

C.③

D.④

2.下列各国中,人口发展情况与图示类型一致的是( )

A.埃及

B.中国

C.德国

D.印度

读下图a、b、c分别表示0~14岁、15~64岁、65岁及以上三种年龄人数占总人口的比重,据此回答3~4题。

3.图中①、②、③、④四个国家中,老龄化问题最严重的是(

)

A.①

B.②

C.③

D.④

4.图中②国0~14岁年龄人数所占总人口比重大小

及应采取的相应正确措施是(

)

A.70%

鼓励生育

B.60%

计划生育

C.15%

采取移民政策 D

30%

鼓励人员出国

人口抚养比是指非劳动年龄人口数与劳动年龄

( http: / / www.21cnjy.com )(15~64岁)人口数之比。下图示意1980~2030年我国少儿抚养比和老年抚养比的变化趋势。读图,回答5~6题。

5.2015年前后我国老年抚养比变化明显,主要的影响因素是

A.性别比例 B.医疗水平C.教育程度

D.年龄结构

6.随着我国人口抚养比的变化,2025年后可能出现

A.人口迁移加剧

B.劳动力渐不足

C.人口分布不均

D.社会负担减轻

下图曲线为某国2000年不同年龄人口数量与

( http: / / www.21cnjy.com )0到1岁人口数量的比值连线。18~65周岁人口为劳动力人口,其余为劳动力人口负担的人口。假定只考虑该国人口的自然增长,且该国从2001年起控制人口增长,使每年新生人口都为2000年新生人口的80%。据此完成7~8题。

7.该国劳动力人口负担最轻、最重的年份分别是( )

A.2019年,2066年

B.2066年,2019年

C.2001年,2019年

D.2001年,2066年

8.出生人口的减少将最先影响该国劳动力人口的( )

A.数量

B.职业构成

C.性别构成

D.年龄构成

下图显示某国移民人数及其占总人口比例的变化。读图,完成9~10题。

9.下图所示的①②③④四幅图中,符合该国人口增长特征的是( )

A.①

B.②

C.③

D.④

10.该国人口自然增长数量最多的时段为( )

A.1910~1930年

B.1930~1950年

C.1950~1970年

D.1970~1990年

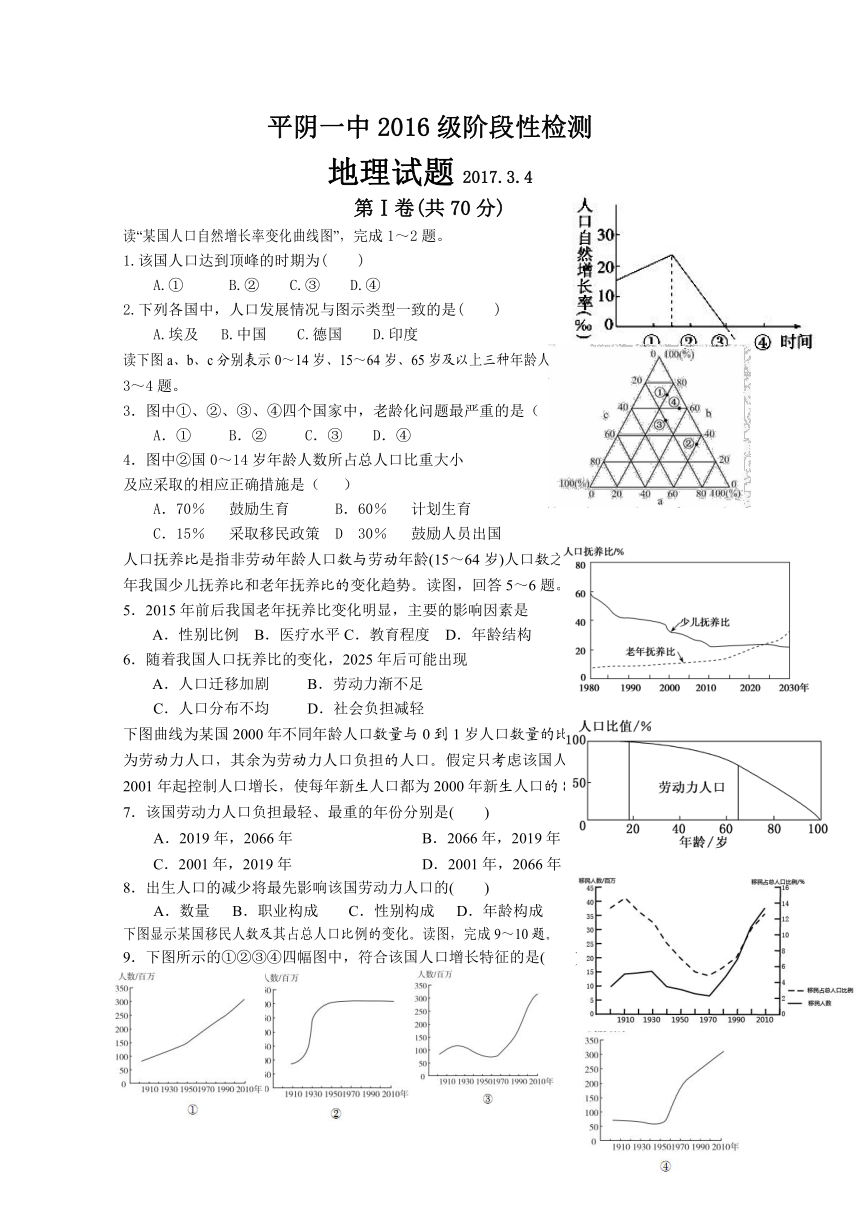

下图为“1982年和2009年我国人口年龄结构统计图”。读图,回答11~12题。

11.图中信息反映出( )

A.1982~2009年人口出生率呈上升趋势

B.1982年的人口平均年龄比2009年的低

C.1982年的40岁及以上人口比重比2009年的高

D.1982年的20~24岁年龄组人口数量比2009年的多

12.与1982年相比,2009年我国人口年龄结构的变化( )

A.显示人口的增长速度加快

B.意味着社会养老负担加重

C.不影响劳动人口的职业构成D.表明25~59岁劳动力资源数量下降

下图示意某城市20世纪80年代和90年代平均人口年变化率。当前,该城市总人口约1

300万。据此完成14~15题。

13.20世纪90年代和80年代相比,该城市( )

A.总人口增长速度加快

B.总人口减少

C.人口自然增长率降低

D.人口净迁入量减少

14.该城市所在的国家可能是( )

A.美国 B.日本

C.俄罗斯

D.德国

下图为某个组团式城市布局图,各城区分散布局。完成15~16题。

15.该城市的布局模式有利于( )

A.缩短居民出行距离

B.改善城市生态环境

C.加强各区之间联系

D.节省基础设施投资

16.该城市规划建设物流园区和化工园区,应分别安排在

A.①处和③处

B.①处和④处

C.②处和③处

D.②处和④处

有人把城市楼房超过90

m部分的高度之和称为“城市个头”。2011年香港和重庆“城市个头”在中国排名靠前。据此完成22~23题。

17.香港“城市个头”比重庆高,下列原因更合理的是香港( )

A.洪涝灾害更少

B.淡水资源更多

C.经济水平更高

D.土地成本更低

18.近年来重庆“城市个头”不断长高,其主要积极影响是( )

A.节约建筑用地

B.缓解交通压力

C.降低建筑能耗

D.扩大用地规模

下图示意东欧城市的典型空间结构。读图,回答19~20题。

19.图中①②③代表的依次是( )

A.工业区、别墅区、绿化区

B.绿化区、工业区、别墅区

C.绿化区、别墅区、工业区

D.别墅区、绿化区、工业区

20.该城市( )

A.老城区地租最高

B.中心向西南方向移动

C.空间形态变化受交通影响

D.仓储式购物中心地处中心商务区

21.下图为“某城市空间结构示意图”。读图可知( )

A.城市空间形态呈放射状,多中心结构特征明显

B.传统与新兴并存的工业区位于城市西北部,公共服务设施齐全

C.城市新开发区主要位于东南部,适宜发展知识、技术密集型产业

D.外来人口主要从事高新技术产业,其生活区位于城市新开发区

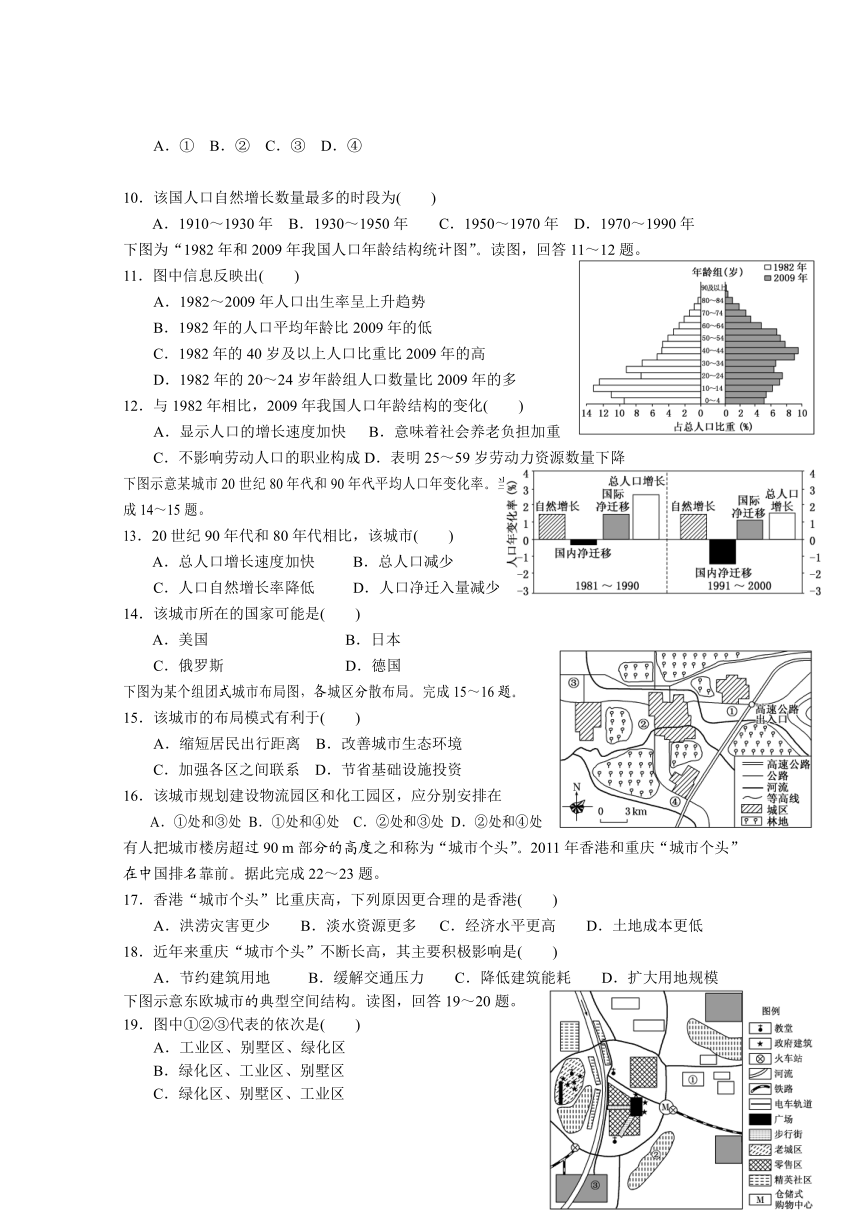

高雄矿产资源匮乏,工业部门主要有石化、炼油、钢铁、造船、食品等。读“高雄城市空间结构示意图”,回答22~23题。

22.对该城市功能区布局的评价,正确的是( )

A.商业区高度集中,缩小了服务范围

B.住宅区远离海岸,避免了海洋污染

C.工业区相对集中,方便了企业联系

D.文教区过于分散,降低了服务功能

23.高雄的石化工业最适宜布局在上图中的( )

A.a地

B.b地

C.c地

D.d地

某城市岛国大力建设公共住房(即由政府控制的

( http: / / www.21cnjy.com )低成本住房),解决了80%以上国民的居住问题。下图示意2008年该国公共住房的空间分布。读图完成24~25题。

24.该国公共住房( )

A.呈现出明显的等级分布

B.相对集中分布在城市中部

C.以中心城区为核心向外呈环状分布

D.沿快捷、高效的公共交通线分布

25.该国公共住房布局主要考虑城市的( )

A.功能分区、基础设施

B.人口分布、产业结构

C.土地价格、休闲娱乐

D.环境质量、历史文化

下图表示我国某城市2008年部分人均用地状况。读图回答26~27题。

26.2008年该城市四类人均用地中,符合国家标准的是

居住用地

B.工业用地

C.道路用地

D.绿地用地

27.该城市准备打造成为区域性的物流基地,急需采取的措施是

A.改善居住条件

B.发展高技术工业

C.加强交通建设

D.美化城市环境

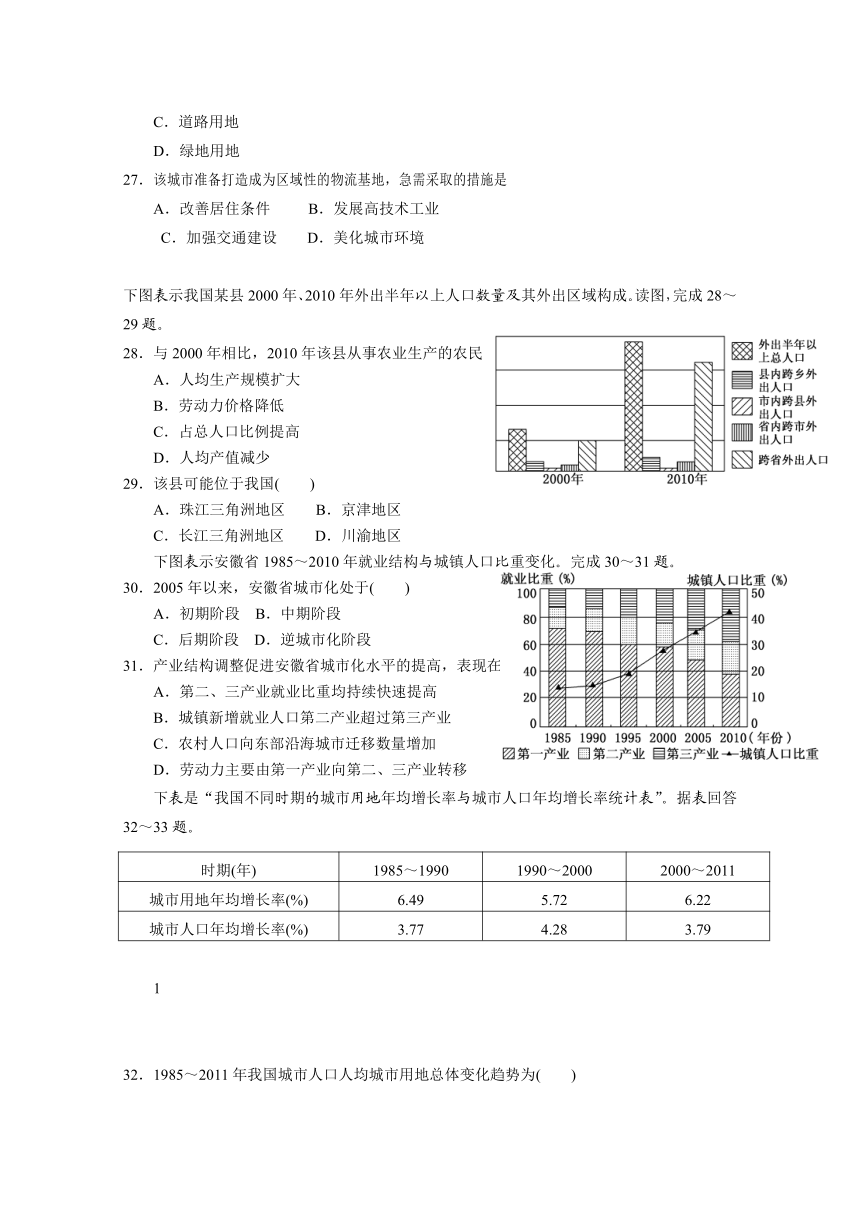

下图表示我国某县2000年、2010年外出半年以上人口数量及其外出区域构成。读图,完成28~29题。

28.与2000年相比,2010年该县从事农业生产的农民

人均生产规模扩大

B.劳动力价格降低

C.占总人口比例提高

D.人均产值减少

29.该县可能位于我国( )

A.珠江三角洲地区

B.京津地区

C.长江三角洲地区

D.川渝地区

下图表示安徽省1985~2010年就业结构与城镇人口比重变化。完成30~31题。

30.2005年以来,安徽省城市化处于( )

A.初期阶段

B.中期阶段

C.后期阶段

D.逆城市化阶段

31.产业结构调整促进安徽省城市化水平的提高,表现在

A.第二、三产业就业比重均持续快速提高

B.城镇新增就业人口第二产业超过第三产业

C.农村人口向东部沿海城市迁移数量增加

D.劳动力主要由第一产业向第二、三产业转移

下表是“我国不同时期的城市用地年均增长率与城市人口年均增长率统计表”。据表回答32~33题。

时期(年)

1985~1990

1990~2000

2000~2011

城市用地年均增长率(%)

6.49

5.72

6.22

城市人口年均增长率(%)

3.77

4.28

3.79

1

32.1985~2011年我国城市人口人均城市用地总体变化趋势为( )

A.先增后减

B.先减后增

C.不断增加

D.逐渐减少

33.据上表并结合相关知识可以判断,1985年以来我国( )

A.城市新增用地以商业用地为主

B.乡村人口数量持续增长

C.城市人口增长以自然增长为主

D.农业用地面积有所减少

下图中四条折线示意“中国、全世界、发展中国家和发达国家的城市化水平及其变化趋势”。读图完成34~35题。

34.图中代表中国城市化进程的折线是( )

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

35.2000年后,发达国家城市化水平提高带来的主要影响是

A.促进区域经济发展

B.工业产值的比重持续增大

C.城市环境趋于恶化

D.城市中心区人口不断增多

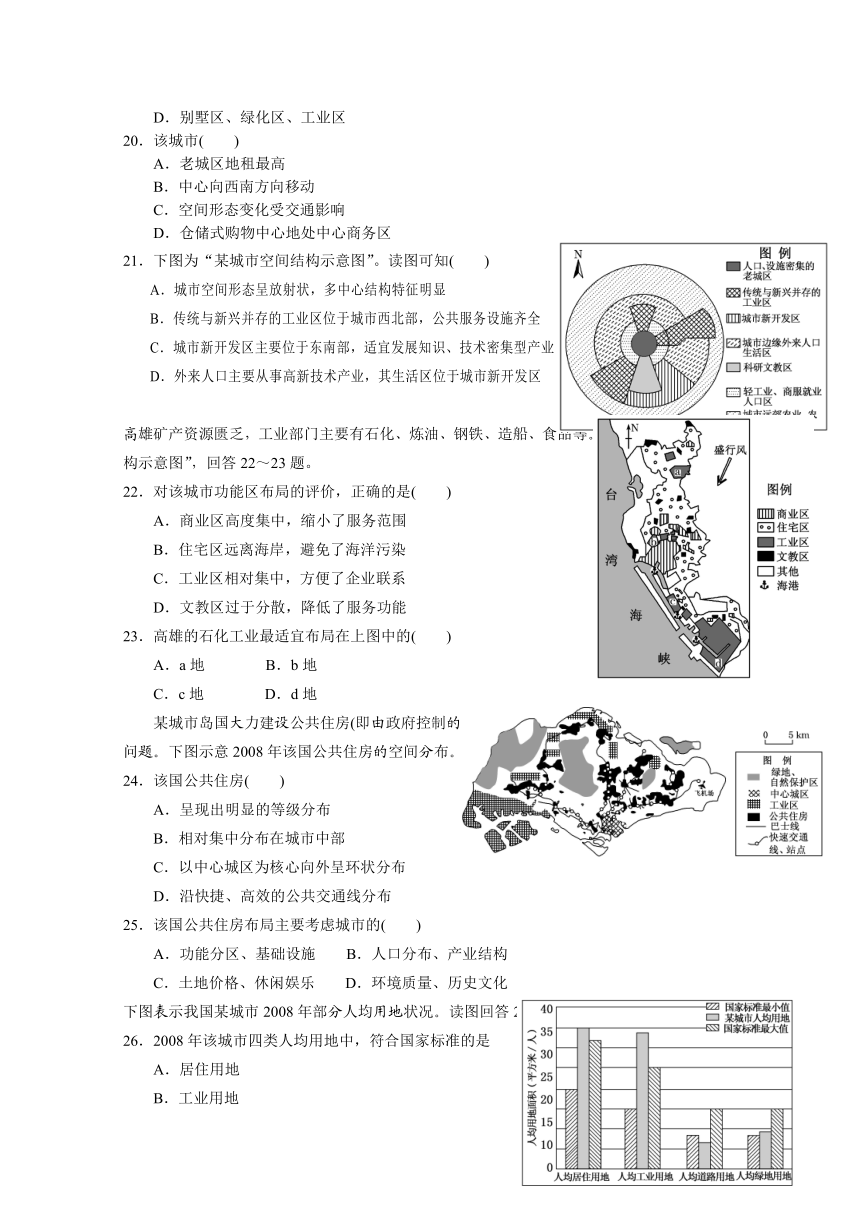

第Ⅱ卷(共30分)

36.阅读下列材料,回答下列各题。(13分)

材料一 下图为我国六次人口普查统计图。

材料二 下表为我国第五次与第六次人口普查年龄结构与流动人口统计表。

(1)结合材料一分析我国人口变化的特点。(3分)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(2)广东省常住人口总量由第三位变为第一位的原因是什么?这可能给广东带来哪些影响?(5分)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(3)由材料二可知,我国流动人口数量多、增长快。分析我国人口流动的主要方向以及给流出地和流入地带来的问题。(5分)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

37.读图,完成下题。(3分)

指出图中绿洲分布特点,说明本区域环境承载力总体特征及其主要制约因素。(3分)

____________________________________

____________________________________

____________________________________

38.下图为某区域城镇发展过程示意图。读图回答下列问题。(6分)

(1)从图a到c,该区域城镇发展的特点有___________________和___________________。

(2)该区域城镇间联系的主要方式是__________________。

(3)今后,城镇发展可能沿________(AB、AC、AD)方向最快。

(4)区域城镇发展过程中,在土地利用方面可能出现的主要问题是____________________________________。

39.下图为“江苏省和贵州省三个年份城市化水平统计图”。读图回答问题。(8分)

(1)自1990年至2010年,两省城市化发展的特点有何不同?(4分)

__________________________________________________

__________________________________________________

(2)指出与贵州省相比,江苏省城市化发展的优势条件。(4分)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

参考答案

36(1)我国人口基数大,总量增长快;性别比总体呈下降趋势;不同省区人口数量变化差异较大。

(2)广东经济发展迅速,就业机会多,

( http: / / www.21cnjy.com )迁入人口多。有利影响:提供大量劳动力,促进经济发展;加快城市化速度,提高城市化水平。不利影响:加重交通、就业、住房等方面的压力;带来社会治安问题。

(3)由农村向城市、由落后地区向经济发

( http: / / www.21cnjy.com )达地区流动。给迁出地带来劳动力减少、产生大量留守儿童和空巢老人等问题;给迁入地带来人地矛盾(环境、资源问题)加重、就业困难(失业率高)、社会治安差等问题。

37绿洲分布在山麓地带和河流沿岸。本区环境承载力低,主要制约因素为水资源。

38(1)城市用地规模扩大 城镇数量减少

(2)交通运输

(3)AC

(4)耕地减少、用地紧张

39(1)江苏省城市化速度比贵州省的快;江苏省城市化水平比贵州省的高。

(2)与贵州省相比,江苏省地处东部沿海,地理位置优越;地势平坦,交通便利;受上海市的辐射带动;工农业和第三产业发展迅速,水平高。

考号_________________

班级_________________

姓名_________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

地理试题2017.3.4

第Ⅰ卷(共70分)

读“某国人口自然增长率变化曲线图”,完成1~2题。

1.该国人口达到顶峰的时期为( )

A.①

B.②

C.③

D.④

2.下列各国中,人口发展情况与图示类型一致的是( )

A.埃及

B.中国

C.德国

D.印度

读下图a、b、c分别表示0~14岁、15~64岁、65岁及以上三种年龄人数占总人口的比重,据此回答3~4题。

3.图中①、②、③、④四个国家中,老龄化问题最严重的是(

)

A.①

B.②

C.③

D.④

4.图中②国0~14岁年龄人数所占总人口比重大小

及应采取的相应正确措施是(

)

A.70%

鼓励生育

B.60%

计划生育

C.15%

采取移民政策 D

30%

鼓励人员出国

人口抚养比是指非劳动年龄人口数与劳动年龄

( http: / / www.21cnjy.com )(15~64岁)人口数之比。下图示意1980~2030年我国少儿抚养比和老年抚养比的变化趋势。读图,回答5~6题。

5.2015年前后我国老年抚养比变化明显,主要的影响因素是

A.性别比例 B.医疗水平C.教育程度

D.年龄结构

6.随着我国人口抚养比的变化,2025年后可能出现

A.人口迁移加剧

B.劳动力渐不足

C.人口分布不均

D.社会负担减轻

下图曲线为某国2000年不同年龄人口数量与

( http: / / www.21cnjy.com )0到1岁人口数量的比值连线。18~65周岁人口为劳动力人口,其余为劳动力人口负担的人口。假定只考虑该国人口的自然增长,且该国从2001年起控制人口增长,使每年新生人口都为2000年新生人口的80%。据此完成7~8题。

7.该国劳动力人口负担最轻、最重的年份分别是( )

A.2019年,2066年

B.2066年,2019年

C.2001年,2019年

D.2001年,2066年

8.出生人口的减少将最先影响该国劳动力人口的( )

A.数量

B.职业构成

C.性别构成

D.年龄构成

下图显示某国移民人数及其占总人口比例的变化。读图,完成9~10题。

9.下图所示的①②③④四幅图中,符合该国人口增长特征的是( )

A.①

B.②

C.③

D.④

10.该国人口自然增长数量最多的时段为( )

A.1910~1930年

B.1930~1950年

C.1950~1970年

D.1970~1990年

下图为“1982年和2009年我国人口年龄结构统计图”。读图,回答11~12题。

11.图中信息反映出( )

A.1982~2009年人口出生率呈上升趋势

B.1982年的人口平均年龄比2009年的低

C.1982年的40岁及以上人口比重比2009年的高

D.1982年的20~24岁年龄组人口数量比2009年的多

12.与1982年相比,2009年我国人口年龄结构的变化( )

A.显示人口的增长速度加快

B.意味着社会养老负担加重

C.不影响劳动人口的职业构成D.表明25~59岁劳动力资源数量下降

下图示意某城市20世纪80年代和90年代平均人口年变化率。当前,该城市总人口约1

300万。据此完成14~15题。

13.20世纪90年代和80年代相比,该城市( )

A.总人口增长速度加快

B.总人口减少

C.人口自然增长率降低

D.人口净迁入量减少

14.该城市所在的国家可能是( )

A.美国 B.日本

C.俄罗斯

D.德国

下图为某个组团式城市布局图,各城区分散布局。完成15~16题。

15.该城市的布局模式有利于( )

A.缩短居民出行距离

B.改善城市生态环境

C.加强各区之间联系

D.节省基础设施投资

16.该城市规划建设物流园区和化工园区,应分别安排在

A.①处和③处

B.①处和④处

C.②处和③处

D.②处和④处

有人把城市楼房超过90

m部分的高度之和称为“城市个头”。2011年香港和重庆“城市个头”在中国排名靠前。据此完成22~23题。

17.香港“城市个头”比重庆高,下列原因更合理的是香港( )

A.洪涝灾害更少

B.淡水资源更多

C.经济水平更高

D.土地成本更低

18.近年来重庆“城市个头”不断长高,其主要积极影响是( )

A.节约建筑用地

B.缓解交通压力

C.降低建筑能耗

D.扩大用地规模

下图示意东欧城市的典型空间结构。读图,回答19~20题。

19.图中①②③代表的依次是( )

A.工业区、别墅区、绿化区

B.绿化区、工业区、别墅区

C.绿化区、别墅区、工业区

D.别墅区、绿化区、工业区

20.该城市( )

A.老城区地租最高

B.中心向西南方向移动

C.空间形态变化受交通影响

D.仓储式购物中心地处中心商务区

21.下图为“某城市空间结构示意图”。读图可知( )

A.城市空间形态呈放射状,多中心结构特征明显

B.传统与新兴并存的工业区位于城市西北部,公共服务设施齐全

C.城市新开发区主要位于东南部,适宜发展知识、技术密集型产业

D.外来人口主要从事高新技术产业,其生活区位于城市新开发区

高雄矿产资源匮乏,工业部门主要有石化、炼油、钢铁、造船、食品等。读“高雄城市空间结构示意图”,回答22~23题。

22.对该城市功能区布局的评价,正确的是( )

A.商业区高度集中,缩小了服务范围

B.住宅区远离海岸,避免了海洋污染

C.工业区相对集中,方便了企业联系

D.文教区过于分散,降低了服务功能

23.高雄的石化工业最适宜布局在上图中的( )

A.a地

B.b地

C.c地

D.d地

某城市岛国大力建设公共住房(即由政府控制的

( http: / / www.21cnjy.com )低成本住房),解决了80%以上国民的居住问题。下图示意2008年该国公共住房的空间分布。读图完成24~25题。

24.该国公共住房( )

A.呈现出明显的等级分布

B.相对集中分布在城市中部

C.以中心城区为核心向外呈环状分布

D.沿快捷、高效的公共交通线分布

25.该国公共住房布局主要考虑城市的( )

A.功能分区、基础设施

B.人口分布、产业结构

C.土地价格、休闲娱乐

D.环境质量、历史文化

下图表示我国某城市2008年部分人均用地状况。读图回答26~27题。

26.2008年该城市四类人均用地中,符合国家标准的是

居住用地

B.工业用地

C.道路用地

D.绿地用地

27.该城市准备打造成为区域性的物流基地,急需采取的措施是

A.改善居住条件

B.发展高技术工业

C.加强交通建设

D.美化城市环境

下图表示我国某县2000年、2010年外出半年以上人口数量及其外出区域构成。读图,完成28~29题。

28.与2000年相比,2010年该县从事农业生产的农民

人均生产规模扩大

B.劳动力价格降低

C.占总人口比例提高

D.人均产值减少

29.该县可能位于我国( )

A.珠江三角洲地区

B.京津地区

C.长江三角洲地区

D.川渝地区

下图表示安徽省1985~2010年就业结构与城镇人口比重变化。完成30~31题。

30.2005年以来,安徽省城市化处于( )

A.初期阶段

B.中期阶段

C.后期阶段

D.逆城市化阶段

31.产业结构调整促进安徽省城市化水平的提高,表现在

A.第二、三产业就业比重均持续快速提高

B.城镇新增就业人口第二产业超过第三产业

C.农村人口向东部沿海城市迁移数量增加

D.劳动力主要由第一产业向第二、三产业转移

下表是“我国不同时期的城市用地年均增长率与城市人口年均增长率统计表”。据表回答32~33题。

时期(年)

1985~1990

1990~2000

2000~2011

城市用地年均增长率(%)

6.49

5.72

6.22

城市人口年均增长率(%)

3.77

4.28

3.79

1

32.1985~2011年我国城市人口人均城市用地总体变化趋势为( )

A.先增后减

B.先减后增

C.不断增加

D.逐渐减少

33.据上表并结合相关知识可以判断,1985年以来我国( )

A.城市新增用地以商业用地为主

B.乡村人口数量持续增长

C.城市人口增长以自然增长为主

D.农业用地面积有所减少

下图中四条折线示意“中国、全世界、发展中国家和发达国家的城市化水平及其变化趋势”。读图完成34~35题。

34.图中代表中国城市化进程的折线是( )

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

35.2000年后,发达国家城市化水平提高带来的主要影响是

A.促进区域经济发展

B.工业产值的比重持续增大

C.城市环境趋于恶化

D.城市中心区人口不断增多

第Ⅱ卷(共30分)

36.阅读下列材料,回答下列各题。(13分)

材料一 下图为我国六次人口普查统计图。

材料二 下表为我国第五次与第六次人口普查年龄结构与流动人口统计表。

(1)结合材料一分析我国人口变化的特点。(3分)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(2)广东省常住人口总量由第三位变为第一位的原因是什么?这可能给广东带来哪些影响?(5分)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(3)由材料二可知,我国流动人口数量多、增长快。分析我国人口流动的主要方向以及给流出地和流入地带来的问题。(5分)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

37.读图,完成下题。(3分)

指出图中绿洲分布特点,说明本区域环境承载力总体特征及其主要制约因素。(3分)

____________________________________

____________________________________

____________________________________

38.下图为某区域城镇发展过程示意图。读图回答下列问题。(6分)

(1)从图a到c,该区域城镇发展的特点有___________________和___________________。

(2)该区域城镇间联系的主要方式是__________________。

(3)今后,城镇发展可能沿________(AB、AC、AD)方向最快。

(4)区域城镇发展过程中,在土地利用方面可能出现的主要问题是____________________________________。

39.下图为“江苏省和贵州省三个年份城市化水平统计图”。读图回答问题。(8分)

(1)自1990年至2010年,两省城市化发展的特点有何不同?(4分)

__________________________________________________

__________________________________________________

(2)指出与贵州省相比,江苏省城市化发展的优势条件。(4分)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

参考答案

36(1)我国人口基数大,总量增长快;性别比总体呈下降趋势;不同省区人口数量变化差异较大。

(2)广东经济发展迅速,就业机会多,

( http: / / www.21cnjy.com )迁入人口多。有利影响:提供大量劳动力,促进经济发展;加快城市化速度,提高城市化水平。不利影响:加重交通、就业、住房等方面的压力;带来社会治安问题。

(3)由农村向城市、由落后地区向经济发

( http: / / www.21cnjy.com )达地区流动。给迁出地带来劳动力减少、产生大量留守儿童和空巢老人等问题;给迁入地带来人地矛盾(环境、资源问题)加重、就业困难(失业率高)、社会治安差等问题。

37绿洲分布在山麓地带和河流沿岸。本区环境承载力低,主要制约因素为水资源。

38(1)城市用地规模扩大 城镇数量减少

(2)交通运输

(3)AC

(4)耕地减少、用地紧张

39(1)江苏省城市化速度比贵州省的快;江苏省城市化水平比贵州省的高。

(2)与贵州省相比,江苏省地处东部沿海,地理位置优越;地势平坦,交通便利;受上海市的辐射带动;工农业和第三产业发展迅速,水平高。

考号_________________

班级_________________

姓名_________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

同课章节目录