2017年春九年级下语文版语文教学课件 第26课《庄子二则》 (共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 2017年春九年级下语文版语文教学课件 第26课《庄子二则》 (共32张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 813.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-03-12 10:56:41 | ||

图片预览

文档简介

课件32张PPT。《庄子》二则 战国时哲学家,散文家、文学家,宋国蒙人。他继承并发扬了老子思想,和老子同是道家学派的代表人物,世称老庄。

庄周一生贫困,他身居陋巷,常向人借粮,自织草鞋,穿粗布衣和破鞋子,甘愿闲居独处。庄子认为世间一切事物并无本质区别,无论大小、贵贱、寿夭、生死、善恶、得失、荣辱都是相对的。 庄子 名周 (约公元前369年-约前286年) 庄子思想1、主张“天道无为”的思想2、持有相对主义的认识论 3、主张无条件的精神自由“寓言” 寓言以比喻性的故事寄寓意味深长的道理。寓言故事一般比较简短,股市的主人公可以是人,也可以是拟人化的动植物或其他事物。庄子故事 1.宁做自由之龟

一天,庄子正在涡水垂钓。楚王委派的二位大夫前来请他:“吾王久闻先生贤名,欲以国事相累。深望先生欣然出山,上以为君王分忧,下以为黎民谋福。”庄子持竿不顾,淡然说道;“我听说楚国有只神龟,被杀死时已三千岁了。楚王珍藏之以竹箱,覆之以锦缎,供奉在庙堂之上。请问二大夫,此龟是宁愿死后留骨而贵,还是宁愿生时在泥水中潜行曳尾呢?”二大夫道:“自然是愿活着在泥水中摇尾而行啦。”庄子说:“二位大夫请回去吧!我也愿在泥水中曳尾而行哩。” 庄子的生死观

庄子快要死的时候,他的弟子们准备厚葬自己的老师。庄子知道后用幽默的口气说:“我死了以后,大地就是我的棺木,日月就是我的连璧,星辰就是我的珠宝玉器,天地万物都是我的陪葬品,我的葬具难道还不丰厚么!你们还能再增加点什么呢?”学生们哭笑不得他说:“老师呀!要那样的话,我们还不是怕乌鸦老鹰把老师吃了么?”庄子说:“扔在野地里你们怕乌鸦老鹰吃了我,那埋在地下就不怕蚂蚁吃了我么?你们把我从乌鸦老鹰嘴里抢走送给蚂蚁,为什么那么偏心眼呢?浑沌之死给下列字注音沌 倏

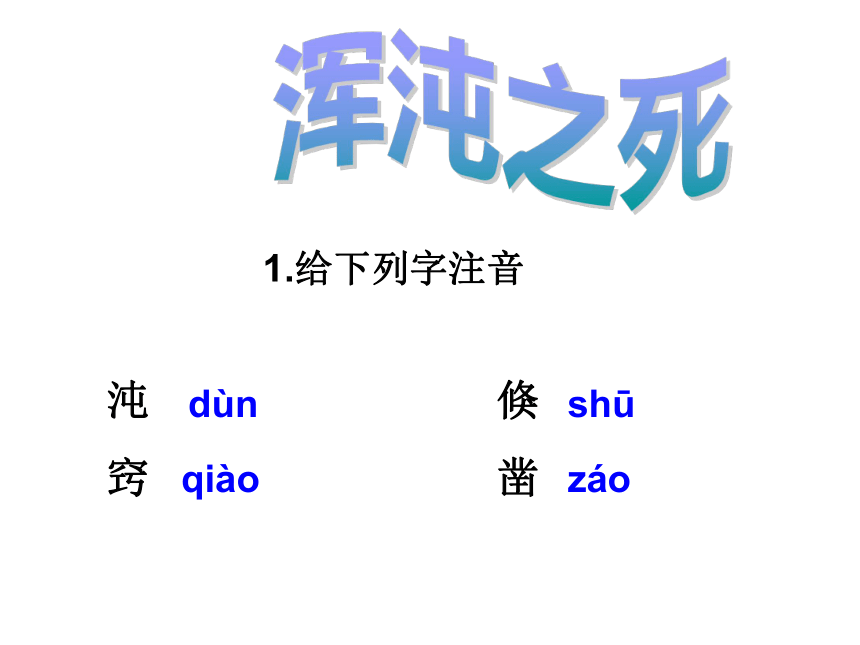

窍 凿dùnshūqiàozáo混沌(hùn dùn)之死 南海之帝为倏,北海之帝为忽,中央之帝为混沌。倏与忽时相与遇于混沌之地,混沌待之甚善。倏与忽谋报混沌之德,曰:“人皆有七窍,以视听食息,此独无有,尝试凿之。” 日

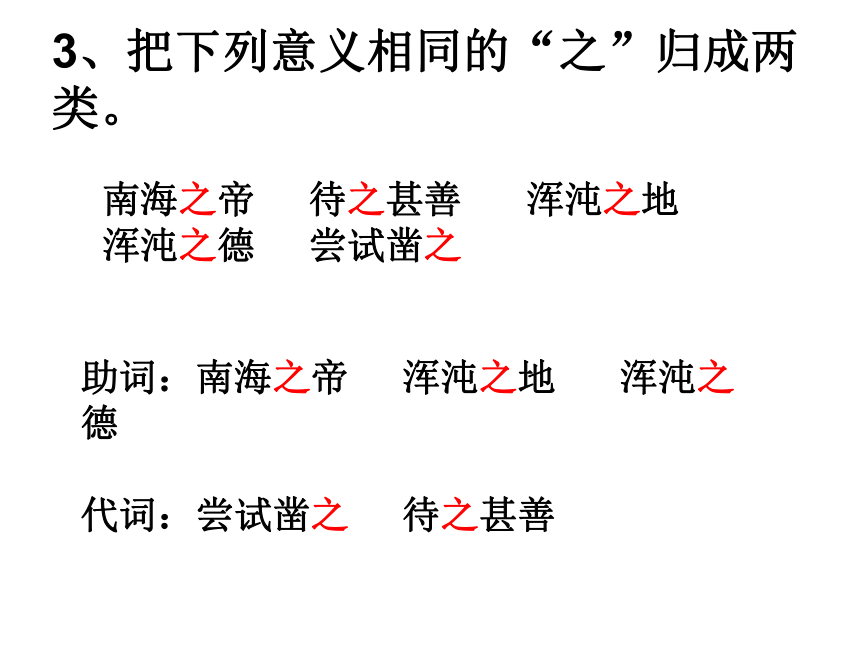

凿一窍,七日而混沌死。 叫做助词,的用来看(外界)、听(声音)、吃(食物)、呼吸(空气)恩情助词,的商量代词,他们一起代指七窍名词作状语,每天3、把下列意义相同的“之”归成两类。南海之帝 待之甚善 浑沌之地 浑沌之德 尝试凿之助词:南海之帝 浑沌之地 浑沌之德

代词:尝试凿之 待之甚善 5、熟读课文,直至背诵。 南海之帝为倏,北海之帝为忽,中央之帝为混沌。倏与忽时相与遇于混沌之地,混沌待之甚善。倏与忽谋报混沌之德,曰:“人皆有七窍,以视听食息,此独无有,尝试凿之。” 日凿一窍,七日而混沌死。议一议课文内容1、自由朗读课文,概括故事的起因、经过和结果。

原因:倏忽报德

经过:日凿一孔

结果:浑沌死2、回答下列问题,体会故事中“倏、忽、浑沌”命名的意义。

文中“倏、忽”意为急匆匆、神速的意思,代表有为,意在讽刺二神做事快而不加思考。

混沌,聚合不分的样子,指天地未开辟前的自然状态,代表无为。

“倏、忽、浑沌”命名,即生动形象又充满幽默与讽刺,同时也反映了庄子想象的奇诡。

以人的有为,来凿就自然的无为。有为的所谓成就,就是无为的死亡了3、“倏”和“忽”为什么要给混沌凿开“七窍”?结果如何?

他们想报答混沌对他们的友善。(谋报混沌之德)

结果是好心办了坏事。混沌死了。

4、《浑沌之死》蕴含了什么道理?

(1)做事快而不加思索,对客观事物不不去作认真分析,调查研究,单凭主观热情,盲目好动,结果往往事与愿违。即不按规律办事,就会好心办坏事。

(2)告诫人们遇事要多动脑筋,多思考,尽量减少和避免决策上的失误。

(3)做事虽出于好心,违反事物发展的客观规律,可能会导致意想不到的相反结果。课堂小结《浑沌之死》体现的“无为之治”的思想对当时诸侯争霸的社会现实来说,有积极意义,但如果扩大其范围,在生活中一切都讲“无为”,就有点消极了。

联系社会实际考虑,面对日益污染的自然环境,我们要顺乎自然,尊重生命的自然状态,这才是生命的最高境界。六、拓展延伸1、除了从课文中学到的成语外,你还知道《庄子》中的成语吗?

鹏程万里、呆若木鸡、朝三暮四、望洋兴叹、游刃有余、目无全牛、踌躇满志、螳臂当车、东施效颦、扶摇直上、涸辙之鲋等等。

2、同学们,在这些耳熟能详的成语中,如“东施效颦”“螳臂当车”等,你能复述故事的内容吗?

东施效颦《庄子·天运》中故事,美女西施因病而皱着眉头,邻居丑女见了觉得很美,就学西施也皱起眉头,结果显得更丑。后人称这个丑女为东施。用“东施效颦”比喻盲目模仿别人,结果适得其反 。螳臂当车螳螂奋举腿臂以阻挡车轮。比喻自不量力,招致失败。涸辙之鲋庄周家里穷,所以到监河侯那里借粮米。

监河候见庄子登门求助,爽快的答应了。他说:“可以,我将要收到封邑中的收入,借给你300两银子,好吗?”

庄周一脸愤怒的样子,说:“我昨天来,听到呼喊的声音,看见干涸的车辙中有一条鲫鱼。我问它,说,‘鲫鱼啊,你是做什么的呢?’鲫鱼回答说:‘我原来是东海中的百姓。你能给一升半斗水救我命吗?’我说,‘可以,我要去南方游说吴、越的国王,引西江水接你,可以吗?’鲫鱼生气的说:‘我不能离开水,困在这里,我只要得到一升半斗水就可以活,你竟然说这些,还不如早点到卖干鱼的店铺去找我呢!’”。 呆若木鸡朗读课文,疏通文意1、、注意字音

纪渻( )子 恃( )气

无敢应( )者shěng shì yìng 呆若木鸡 纪渻子为王养斗鸡。十日而问:“鸡已乎?”曰:“未也,方虚骄而恃气。”十日又问,曰:“未也,犹应响影。”十日又问,曰:“未也,犹疾视而盛气。”十日又问,曰:“几矣。鸡虽有鸣者,已无变矣,望之似木鸡矣,其德全矣,异鸡无敢应者,反走矣。” 停止,这里解释为训练完毕精神怒目而视响,声响,这里指鸡的啼叫

影,指别的鸡走近来凭着,依靠正介词,替,给转身逃跑动词,做出反应动词,应战没有反应2、用现代汉语翻译下列句子。未也,方虚骄而恃气

未也,犹应响影

未也,犹疾视而盛气

几矣,鸡虽有鸣者,已无变矣背诵课文 呆若木鸡纪渻子为王养斗鸡。十日而问:“鸡已乎?”

曰:“未也,方虚骄而恃气。”

十日又问,曰:“未也,犹应响影。”

十日又问,曰:“未也,犹疾视而盛气。”

十日又问,曰:“几矣。鸡虽有鸣者,已无变矣,望之似木鸡矣,其德全矣,异鸡无敢应者,反走矣。”

再读课文,理清结构默读课文,思考课文可以分为几个部分?

《呆若木鸡》可以分为三个部分:

第一部分(第1句):故事的开端——养斗鸡。

第二部分(第2~5句):故事的发展——斗鸡的变化过程。

第三部分(第6句):故事的高潮和结局——呆若木鸡,不战而屈人之兵。围绕课文,合作探究自由朗读课文,思考以下问题。

1、纪渻子驯的斗鸡经历了哪几个阶段?(从课文中找出原句)

2、纪渻子通过对斗鸡的观察训练,认为“几矣”,文中反映出“几矣”原因的句子应是哪句?

3、斗鸡能使“异鸡无敢应者,反走”主要得益于什么?

4、文中的“德全”你如何理解?

5、你认为这则寓言的寓意是什么?1、纪渻子驯的斗鸡经历了哪几个阶段?(从课文中找出原句)第一阶段:方虚骄而恃气。

第二阶段:犹应响影。

第三阶段:犹疾视而盛气。

第四阶段:鸡虽有鸣者,已无变矣。

经历了四个阶段:

恃气——犹应——疾视——无变2、纪渻子通过对斗鸡的观察训练,认为“几矣”,文中反映出“几矣”原因的句子应是哪句?“鸡虽有鸣者,已无变矣。”3、斗鸡能使“异鸡无敢应者,反走”主要得益于什么? 没有骄傲自满之气,没有盛气凌人之势,把浮躁和妄动收敛起来,把力量和气度凝聚于内,貌似木鸡,看似呆气,其实是精神内敛,修炼到家,具有大智若愚的灵气、游刃有余的大气。4、文中的“德全”你如何理解?

“德全” 德才兼备 精神凝寂

聚精会神 修炼到家5、你认为这则寓言的寓意是什么? 本人意在提醒人们,做人要注重内在气质,不威自怒;治理国家要增强实力,不战而屈人之兵。只要精神内敛,修炼到家,就能百战不殆。

只有真正沉着冷静的人,才能处变不惊,取得胜利。经过严格的训练和生活磨难的人,其具有的气质,确实让人望而生畏。

课堂小结《呆若木鸡》这则寓言故事通过训练斗鸡,比喻只有今生内敛,修炼内功,修养到家,方为竞争中“上之上者”,方能在竞争中战无不胜的道理。布置作业1、搜集《庄子》中的小故事。

2、庄子是战国时期的一位著名的哲学家和思想家。请同学们利用一切资源,查询资料,了解有关转自及庄子的情况。

庄周一生贫困,他身居陋巷,常向人借粮,自织草鞋,穿粗布衣和破鞋子,甘愿闲居独处。庄子认为世间一切事物并无本质区别,无论大小、贵贱、寿夭、生死、善恶、得失、荣辱都是相对的。 庄子 名周 (约公元前369年-约前286年) 庄子思想1、主张“天道无为”的思想2、持有相对主义的认识论 3、主张无条件的精神自由“寓言” 寓言以比喻性的故事寄寓意味深长的道理。寓言故事一般比较简短,股市的主人公可以是人,也可以是拟人化的动植物或其他事物。庄子故事 1.宁做自由之龟

一天,庄子正在涡水垂钓。楚王委派的二位大夫前来请他:“吾王久闻先生贤名,欲以国事相累。深望先生欣然出山,上以为君王分忧,下以为黎民谋福。”庄子持竿不顾,淡然说道;“我听说楚国有只神龟,被杀死时已三千岁了。楚王珍藏之以竹箱,覆之以锦缎,供奉在庙堂之上。请问二大夫,此龟是宁愿死后留骨而贵,还是宁愿生时在泥水中潜行曳尾呢?”二大夫道:“自然是愿活着在泥水中摇尾而行啦。”庄子说:“二位大夫请回去吧!我也愿在泥水中曳尾而行哩。” 庄子的生死观

庄子快要死的时候,他的弟子们准备厚葬自己的老师。庄子知道后用幽默的口气说:“我死了以后,大地就是我的棺木,日月就是我的连璧,星辰就是我的珠宝玉器,天地万物都是我的陪葬品,我的葬具难道还不丰厚么!你们还能再增加点什么呢?”学生们哭笑不得他说:“老师呀!要那样的话,我们还不是怕乌鸦老鹰把老师吃了么?”庄子说:“扔在野地里你们怕乌鸦老鹰吃了我,那埋在地下就不怕蚂蚁吃了我么?你们把我从乌鸦老鹰嘴里抢走送给蚂蚁,为什么那么偏心眼呢?浑沌之死给下列字注音沌 倏

窍 凿dùnshūqiàozáo混沌(hùn dùn)之死 南海之帝为倏,北海之帝为忽,中央之帝为混沌。倏与忽时相与遇于混沌之地,混沌待之甚善。倏与忽谋报混沌之德,曰:“人皆有七窍,以视听食息,此独无有,尝试凿之。” 日

凿一窍,七日而混沌死。 叫做助词,的用来看(外界)、听(声音)、吃(食物)、呼吸(空气)恩情助词,的商量代词,他们一起代指七窍名词作状语,每天3、把下列意义相同的“之”归成两类。南海之帝 待之甚善 浑沌之地 浑沌之德 尝试凿之助词:南海之帝 浑沌之地 浑沌之德

代词:尝试凿之 待之甚善 5、熟读课文,直至背诵。 南海之帝为倏,北海之帝为忽,中央之帝为混沌。倏与忽时相与遇于混沌之地,混沌待之甚善。倏与忽谋报混沌之德,曰:“人皆有七窍,以视听食息,此独无有,尝试凿之。” 日凿一窍,七日而混沌死。议一议课文内容1、自由朗读课文,概括故事的起因、经过和结果。

原因:倏忽报德

经过:日凿一孔

结果:浑沌死2、回答下列问题,体会故事中“倏、忽、浑沌”命名的意义。

文中“倏、忽”意为急匆匆、神速的意思,代表有为,意在讽刺二神做事快而不加思考。

混沌,聚合不分的样子,指天地未开辟前的自然状态,代表无为。

“倏、忽、浑沌”命名,即生动形象又充满幽默与讽刺,同时也反映了庄子想象的奇诡。

以人的有为,来凿就自然的无为。有为的所谓成就,就是无为的死亡了3、“倏”和“忽”为什么要给混沌凿开“七窍”?结果如何?

他们想报答混沌对他们的友善。(谋报混沌之德)

结果是好心办了坏事。混沌死了。

4、《浑沌之死》蕴含了什么道理?

(1)做事快而不加思索,对客观事物不不去作认真分析,调查研究,单凭主观热情,盲目好动,结果往往事与愿违。即不按规律办事,就会好心办坏事。

(2)告诫人们遇事要多动脑筋,多思考,尽量减少和避免决策上的失误。

(3)做事虽出于好心,违反事物发展的客观规律,可能会导致意想不到的相反结果。课堂小结《浑沌之死》体现的“无为之治”的思想对当时诸侯争霸的社会现实来说,有积极意义,但如果扩大其范围,在生活中一切都讲“无为”,就有点消极了。

联系社会实际考虑,面对日益污染的自然环境,我们要顺乎自然,尊重生命的自然状态,这才是生命的最高境界。六、拓展延伸1、除了从课文中学到的成语外,你还知道《庄子》中的成语吗?

鹏程万里、呆若木鸡、朝三暮四、望洋兴叹、游刃有余、目无全牛、踌躇满志、螳臂当车、东施效颦、扶摇直上、涸辙之鲋等等。

2、同学们,在这些耳熟能详的成语中,如“东施效颦”“螳臂当车”等,你能复述故事的内容吗?

东施效颦《庄子·天运》中故事,美女西施因病而皱着眉头,邻居丑女见了觉得很美,就学西施也皱起眉头,结果显得更丑。后人称这个丑女为东施。用“东施效颦”比喻盲目模仿别人,结果适得其反 。螳臂当车螳螂奋举腿臂以阻挡车轮。比喻自不量力,招致失败。涸辙之鲋庄周家里穷,所以到监河侯那里借粮米。

监河候见庄子登门求助,爽快的答应了。他说:“可以,我将要收到封邑中的收入,借给你300两银子,好吗?”

庄周一脸愤怒的样子,说:“我昨天来,听到呼喊的声音,看见干涸的车辙中有一条鲫鱼。我问它,说,‘鲫鱼啊,你是做什么的呢?’鲫鱼回答说:‘我原来是东海中的百姓。你能给一升半斗水救我命吗?’我说,‘可以,我要去南方游说吴、越的国王,引西江水接你,可以吗?’鲫鱼生气的说:‘我不能离开水,困在这里,我只要得到一升半斗水就可以活,你竟然说这些,还不如早点到卖干鱼的店铺去找我呢!’”。 呆若木鸡朗读课文,疏通文意1、、注意字音

纪渻( )子 恃( )气

无敢应( )者shěng shì yìng 呆若木鸡 纪渻子为王养斗鸡。十日而问:“鸡已乎?”曰:“未也,方虚骄而恃气。”十日又问,曰:“未也,犹应响影。”十日又问,曰:“未也,犹疾视而盛气。”十日又问,曰:“几矣。鸡虽有鸣者,已无变矣,望之似木鸡矣,其德全矣,异鸡无敢应者,反走矣。” 停止,这里解释为训练完毕精神怒目而视响,声响,这里指鸡的啼叫

影,指别的鸡走近来凭着,依靠正介词,替,给转身逃跑动词,做出反应动词,应战没有反应2、用现代汉语翻译下列句子。未也,方虚骄而恃气

未也,犹应响影

未也,犹疾视而盛气

几矣,鸡虽有鸣者,已无变矣背诵课文 呆若木鸡纪渻子为王养斗鸡。十日而问:“鸡已乎?”

曰:“未也,方虚骄而恃气。”

十日又问,曰:“未也,犹应响影。”

十日又问,曰:“未也,犹疾视而盛气。”

十日又问,曰:“几矣。鸡虽有鸣者,已无变矣,望之似木鸡矣,其德全矣,异鸡无敢应者,反走矣。”

再读课文,理清结构默读课文,思考课文可以分为几个部分?

《呆若木鸡》可以分为三个部分:

第一部分(第1句):故事的开端——养斗鸡。

第二部分(第2~5句):故事的发展——斗鸡的变化过程。

第三部分(第6句):故事的高潮和结局——呆若木鸡,不战而屈人之兵。围绕课文,合作探究自由朗读课文,思考以下问题。

1、纪渻子驯的斗鸡经历了哪几个阶段?(从课文中找出原句)

2、纪渻子通过对斗鸡的观察训练,认为“几矣”,文中反映出“几矣”原因的句子应是哪句?

3、斗鸡能使“异鸡无敢应者,反走”主要得益于什么?

4、文中的“德全”你如何理解?

5、你认为这则寓言的寓意是什么?1、纪渻子驯的斗鸡经历了哪几个阶段?(从课文中找出原句)第一阶段:方虚骄而恃气。

第二阶段:犹应响影。

第三阶段:犹疾视而盛气。

第四阶段:鸡虽有鸣者,已无变矣。

经历了四个阶段:

恃气——犹应——疾视——无变2、纪渻子通过对斗鸡的观察训练,认为“几矣”,文中反映出“几矣”原因的句子应是哪句?“鸡虽有鸣者,已无变矣。”3、斗鸡能使“异鸡无敢应者,反走”主要得益于什么? 没有骄傲自满之气,没有盛气凌人之势,把浮躁和妄动收敛起来,把力量和气度凝聚于内,貌似木鸡,看似呆气,其实是精神内敛,修炼到家,具有大智若愚的灵气、游刃有余的大气。4、文中的“德全”你如何理解?

“德全” 德才兼备 精神凝寂

聚精会神 修炼到家5、你认为这则寓言的寓意是什么? 本人意在提醒人们,做人要注重内在气质,不威自怒;治理国家要增强实力,不战而屈人之兵。只要精神内敛,修炼到家,就能百战不殆。

只有真正沉着冷静的人,才能处变不惊,取得胜利。经过严格的训练和生活磨难的人,其具有的气质,确实让人望而生畏。

课堂小结《呆若木鸡》这则寓言故事通过训练斗鸡,比喻只有今生内敛,修炼内功,修养到家,方为竞争中“上之上者”,方能在竞争中战无不胜的道理。布置作业1、搜集《庄子》中的小故事。

2、庄子是战国时期的一位著名的哲学家和思想家。请同学们利用一切资源,查询资料,了解有关转自及庄子的情况。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 家

- 2 *石缝间的生命

- 3废墟的召唤

- 4 *更浩瀚的海洋

- 第二单元

- 5 词两首

- 6 再别康桥

- 7 *这是四点零八分的北京

- 8 *外国诗两首

- 第三单元

- 9 《家》的序和跋

- 10 读《堂吉诃德》

- 11 *永远新生

- 12 *科学与艺术

- 第四单元

- 13 故乡

- 14 *小男孩

- 15 百合花

- 16 *奥伊达的理想

- 第五单元

- 17 笑

- 18 南州六月荔枝丹

- 19 *善待家园

- 20 *龙永图趣说WTO

- 第六单元

- 21 古文二则

- 22 与朱元思书

- 23 *送东阳马生序

- 24 *与妻书

- 25 诗词六首

- 第七单元

- 26 《庄子》二则

- 27 *周公诫子

- 28 出师表

- 29 *答司马谏议书

- 30 诗词五首