第1课 隋朝的统一与覆灭 教学设计

图片预览

文档简介

第1课

隋朝的统一与覆灭

教学设计

1教学目标

知识与能力

掌握隋朝的建立和统一、隋文帝的治国措施与开皇之治、科举制的创建、大运河的开通、隋炀帝的暴政等基本史实。

培养学生从特定的历史条件观察、分析

历史的能力和正确评价历史事件、历史人物

的能力。

二、过程与方法

利用问题导学法落实基本史实,通过史料分析掌握隋朝开凿大运河的目的及作用;

采取自主探究与小组合作相结合的方法,对科举制的创建进行评价;以历史故事材料创设情境,引发学生的思考。

情感、态度与价值观

通过对隋朝的统一、科举制的创建和大运河的开凿等内容的学习,使学生认识到国家的统一和社会的安定,是经济发展的前提和保障;创新是一个民族进步的动力。

2教学重点和难点

重点:1.科举制的创建及其作用。2.

大运河的开凿及其历史作用。

难点

1.科举制的作用和评价。2.

开凿大运河的作用和评价。

3教学方法

导学法,激趣法,问题教学法,归纳法,

讲解法,讨论法,图示法,师生共同分析归纳的综合法。

4教学时间

1课时。

5教学过程

导入新课:

1.播放京杭大运河优美风光的视频或展示京杭大运河优美风光的图片。

2.

提问:同学们,你们知道世界上有哪些著名的运河吗 最长的运河又是哪一条呢

京杭大运河申遗为什么能成功

3.

对学生的回答进行评价并补充说明:

运河的开凿,在我国有着深厚的历史背景。

据史料记载,中国早在春秋战国时期便开始修建运河。隋朝时期更是耗费巨资开凿京杭大运河。

4.

大运河真的是隋炀帝专为看琼花而开凿的吗 隋朝为什么要开凿大运河呢 大运河究竟对我国历史发展有何重要作用 隋朝为什么能够完成如此浩大的工程 带着这些问题,让我们一起走进隋朝这段繁荣而短暂的历史。

一、隋朝的建立与统一(多媒体展示)

1.隋朝的建立

导人"天下大势,分久必合"。那么,你知道继三国两晋南北朝大分裂之后的第一个统一王朝是哪个吗 它又是怎样建立和统一的

讲述:北周末年,继位的周静帝只有八岁,大权落到外戚一一皇帝的外祖父杨坚手里

。581年,杨坚废掉小皇帝,自己称帝,改国号为隋,以长安为都城,后定都大兴,年号"开皇",杨坚就是隋文帝

。(注意提醒学生"开皇"是年号,"隋文帝"是谥号。)

2.

隋朝的统一

多媒体展示"北周与陈对峙——隋与陈对峙——隋灭陈,南北重归统一"的过程

。

提问:隋朝能够重新统一南北的历史条件有哪些 隋统一全国的重大意义是什么

(提示学生从主观和客观两方面分析统一的条件。)

3.

开皇之治

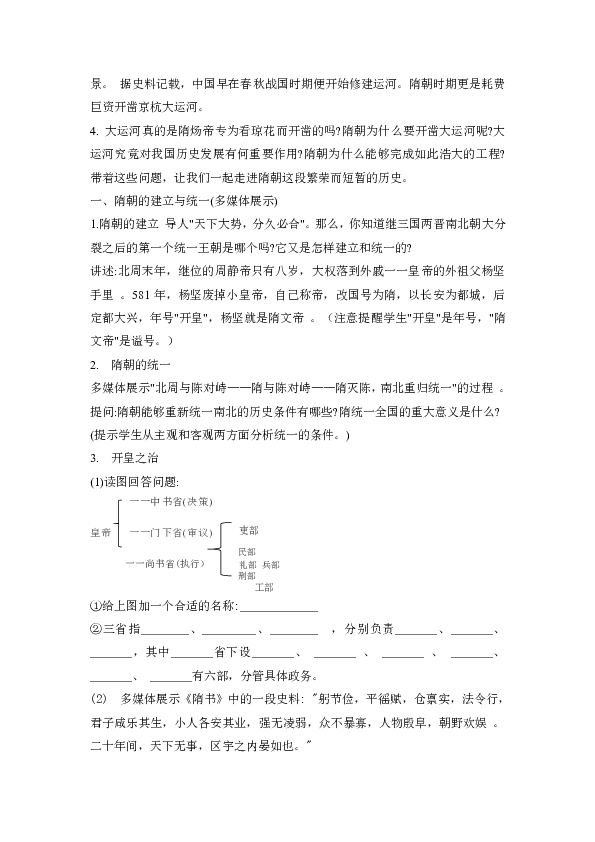

(1)读图回答问题:

一一中书省(决策)

皇帝

一一门下省(审议)

吏部

民部

一一尚书省(执行)

礼部

兵部

刑部

工部

①给上图加一个合适的名称:_____________

②三省指________、_________、________

,分别负责_______、_______、

_______,其中_______省下设_______、

_______

、

_______

、

_______、

_______、

_______有六部,分管具体政务。

(2)

多媒体展示《隋书》中的一段史料:

"躬节俭,平徭赋,仓禀实,法令行,君子咸乐其生,小人各安其业,强无凌弱,众不暴寡,人物殷阜,朝野欢娱

。二十年间,天下无事,区宇之内晏如也。"

提问:这段材料是对谁的评价 隋朝在他统治时期出现了怎样的局面 该局面出现的原因是什么

点评小结:隋文帝顺应历史发展,采取许多开创性的措施。他在位20

多年,国家统一、安定,人民负担较轻,经济繁荣发展。后来唐朝建国20年时,隋朝的库藏还没有用尽。史称隋文帝的统治为"开皇之治"。说明国家的统一、安定,是社会发展、经济繁荣的前提和保障。

二、创建科举制(多媒体展示)

导入:在我们的人生道路上要经历许多次考试,其中中考、高考是我们人生的两个重要转折点。提到考试,我们每位同学都可谓是久经沙场的老将,我们知道考试是今天社会对人才的一种较为公平的选拔方式。那古代社会是如何选拔人才的呢

1.学生阅读教材内容,回答:

①科举制是从什么时期开始实行的

(隋朝。)

②其选官方式是什么

(通过考试选拔官吏。)

2.

引导学生回顾:在隋唐以前,中国历代的选官制度有哪些

(察举征辟、九品中正制

。)

3.

引导学生对比分析:隋唐前的九品中正制等选官制度与科举制相比,哪一种更有利于人才的选拔

学生小组讨论,对比分析,然后由小组代表发言

。

(隋朝以前的选官制均需要官吏的推荐或出身世家,后被豪门世家把持垄断,而科举制以考试方式进行,更有利于真才实学之人入仕

。)

4.

多媒体展示:

科举制诞生过程中的两大事件:

①隋文帝开始用分科考试的方法来选拔

官员。

②隋炀帝正式设置进士科。

5.多媒体展示史料:唐太宗在端门看见新科进士鱼贯而出,高兴地说"天下英雄入

吾载中矣。"

引导学生体会唐太宗的话,认识科举制对巩固封建统治的作用。组织学生分小组讨

论科举制的深远影响,并派小组代表发言。

点评小结:①完善了用人制度。②促进了教育事业的发展。③促进了文学艺术的发展。④扩大了封建统治的基础。⑤有进步作用,但也隐含着使读书人醉心于功名从而忽视对有实用价值学问钻研的弊端。

科举制是隋唐时期出现的一种新的选官用人制度,它的出现表明我国古代的选官用人制度已从推荐考察为主转变为以考试选拔为主,通过较为公开公平的考试,一批有真才实学的人进入了各级政权。这一制度创立后,沿用了约

1300

年,对我国乃至世界产生了深远的影响。

三、大运河的开凿(多媒体展示)

1.导人:唐朝文学家皮日休对隋朝大运河有过这样的评价"尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。"

(多媒体展示文字和图片)强大的隋王朝仅存三十多年就灭亡了,是大运河造成的吗 下面就让我们共同追溯这条世界上规模最大的运河。

2.

目的和条件

提出讨论问题:隋炀帝专为看琼花开凿大运河的说法对不对 隋朝大运河开凿的主要目的是什么

归纳:①开凿运河是经济发展的需要。隋朝的政治中心在北方,两京和边防军所需粮食相当多,需要江淮地区供应。陆路运输

速度慢,运量小,费用大。而我国主要河流

大多为东西走向,开凿南北方向的运河、利用水力运输势在必行。②从政治上看,为了加强对东北和江南地区的控制,也需要沟通南北的大运河。③当然从隋炀帝个人角度说,也有利用运河游江南的目的。

3.

概况

让学生于绘隋朝大运河示意图,填写相关内容:

隋朝大运河示意图

巧记大运河基础知识:

(三点、四段、五河)

大运河有三"点":以洛阳为中心,东北达涿郡(今北京),东南抵余杭(今杭州)四段:永济渠、通济渠、邗沟、江南河;连通五大水系:海河、黄河、淮河、长江、钱塘江;大运河流经河北、山东、河南、安徽、

江苏和浙江的广大地区,成为南北交通的大动脉。

4.

地位和作用

讲述:隋朝大运河是世界上伟大的工程之一,不仅长度最长,而且河道的水深、宽度和通航能力也首屈一指。它的完成,体现了我国古代劳动人民的聪明才智和创造力。

多媒体展示以下问题,组织讨论:

问题

1:隋朝大运河的开凿是好事还是坏事 为什么

问题

2:

大运河对我国历史发展有何重要作用

点评小结:

①运河开凿以后,大大促进了南北经济的交流,还促进了两岸城市的发展,对维护国家的统一和中央集权也起了促进作用。历史学家曾这样评价运河的作用"京杭大运河曾是封建王朝调控南北、维系中央集权和大一统局面的政治纽带。"

②但当时为开凿大运河,的确是过度役使了民力,给劳动人民带来沉重的摇役负担。

四、隋炀帝的暴政(多媒体展示)

1.多媒体展示史料和问题:全国统一后,隋文帝说"方今区宇一家,烟火万里,

百姓义安,四夷宾服"。可是好景不长,这个强大的王朝和秦朝一样很快灭亡,你能说说这是为什么吗

学生讨论回答,小组代表发言。

点评完善学生答案:隋朝虽然强大,但隋朝的第二个皇帝隋炀帝是历史上有名的暴君,他横征暴敛,大兴土木,劳师远征,迅速激化了社会矛盾。隋炀帝605年即位,到611

年,各地起义不断,隋朝不久就随之灭亡了。

2.

归纳隋炀帝暴政的表现

隋炀帝是历史有名的暴君,他骄奢淫逸、滥用民力、穷兵黩武,其暴政具体表现如下:①营建洛阳。②开凿运河。③三游江都。④三征高丽等。

拓展延伸:

1.有人说"隋朝,犹如一颗流星划过历史的夜空,时间虽短暂却光芒四射。"隋朝虽短暂,但在中国历史上是一个承前启后、

继往开来的重要朝代。隋朝和秦朝比较,有哪些相似点

①都是长期分裂之后完成统一的朝代,

存在的时间短,二世而亡。(秦朝十余年,隋朝三十余年。)

②统治者大兴土木,都建造了举世瞩目的工程。(秦朝:长城;隋朝:大运河。)

③都开创了一系列影响深远的制度。

(秦:专制主义中央集权制;隋:三省六部制和科举制。)

④都亡于暴政和农民起义;在其灭亡以后,都建立了一个强大的王朝。(秦后有汉,

隋后有唐。)

2.

阅读唐朝文学家皮日休的《汴河怀古

(其二))):

"尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。"

请完成:

材料中"此河"指哪条河 写出此河的南北端点和中心。

(隋朝大运河;余杭、涿郡和洛阳。)

②假设你是一名隋朝的运粮官,要从余杭押运一批粮食到东都洛阳,需走水路,请简述你的航线。

(江南河→邗沟→通济渠。)

③为什么有人认为隋亡是因为"此河"

你同意这种认识吗 谈谈你的理由。

(开凿大运河,的确是过度役使了民力,

给劳动人民带来沉重的摇役负担。但这种认识是片面的,因为隋亡的根本原因是隋炀帝的暴政,大运河的开凿只是暴政的表现之一。)

④为什么说此河的开通使隋炀帝"共禹论功不较多"

(因为它开通后,成为南北交通的大动脉,大大促进了我国南北经济的交流,巩固了国家的统一。)

教学设计后记

本节课重点多,难点多,思辨性强。所以在本课的教学设计中,根据学生的实际情况,从学生心里的疑问导入,并设置不同层次、不同难度的问题,启发学生对所学知识进行思考讨论,层层递进,鼓励发散思维,通过小组合作、自主探究、生生活动、师生互动,共同完成本课的教学。

在本课设计中,注重运用地图、文献史料、对比分析图,培养学生的观察、比较、分析、归纳、表达等各种能力,并在互动过程中,让学生的各种能力得以充分展现。两个思维性很强的拓展延伸题,由浅入深,培养了学生的思辨能力。

隋朝的统一与覆灭

教学设计

1教学目标

知识与能力

掌握隋朝的建立和统一、隋文帝的治国措施与开皇之治、科举制的创建、大运河的开通、隋炀帝的暴政等基本史实。

培养学生从特定的历史条件观察、分析

历史的能力和正确评价历史事件、历史人物

的能力。

二、过程与方法

利用问题导学法落实基本史实,通过史料分析掌握隋朝开凿大运河的目的及作用;

采取自主探究与小组合作相结合的方法,对科举制的创建进行评价;以历史故事材料创设情境,引发学生的思考。

情感、态度与价值观

通过对隋朝的统一、科举制的创建和大运河的开凿等内容的学习,使学生认识到国家的统一和社会的安定,是经济发展的前提和保障;创新是一个民族进步的动力。

2教学重点和难点

重点:1.科举制的创建及其作用。2.

大运河的开凿及其历史作用。

难点

1.科举制的作用和评价。2.

开凿大运河的作用和评价。

3教学方法

导学法,激趣法,问题教学法,归纳法,

讲解法,讨论法,图示法,师生共同分析归纳的综合法。

4教学时间

1课时。

5教学过程

导入新课:

1.播放京杭大运河优美风光的视频或展示京杭大运河优美风光的图片。

2.

提问:同学们,你们知道世界上有哪些著名的运河吗 最长的运河又是哪一条呢

京杭大运河申遗为什么能成功

3.

对学生的回答进行评价并补充说明:

运河的开凿,在我国有着深厚的历史背景。

据史料记载,中国早在春秋战国时期便开始修建运河。隋朝时期更是耗费巨资开凿京杭大运河。

4.

大运河真的是隋炀帝专为看琼花而开凿的吗 隋朝为什么要开凿大运河呢 大运河究竟对我国历史发展有何重要作用 隋朝为什么能够完成如此浩大的工程 带着这些问题,让我们一起走进隋朝这段繁荣而短暂的历史。

一、隋朝的建立与统一(多媒体展示)

1.隋朝的建立

导人"天下大势,分久必合"。那么,你知道继三国两晋南北朝大分裂之后的第一个统一王朝是哪个吗 它又是怎样建立和统一的

讲述:北周末年,继位的周静帝只有八岁,大权落到外戚一一皇帝的外祖父杨坚手里

。581年,杨坚废掉小皇帝,自己称帝,改国号为隋,以长安为都城,后定都大兴,年号"开皇",杨坚就是隋文帝

。(注意提醒学生"开皇"是年号,"隋文帝"是谥号。)

2.

隋朝的统一

多媒体展示"北周与陈对峙——隋与陈对峙——隋灭陈,南北重归统一"的过程

。

提问:隋朝能够重新统一南北的历史条件有哪些 隋统一全国的重大意义是什么

(提示学生从主观和客观两方面分析统一的条件。)

3.

开皇之治

(1)读图回答问题:

一一中书省(决策)

皇帝

一一门下省(审议)

吏部

民部

一一尚书省(执行)

礼部

兵部

刑部

工部

①给上图加一个合适的名称:_____________

②三省指________、_________、________

,分别负责_______、_______、

_______,其中_______省下设_______、

_______

、

_______

、

_______、

_______、

_______有六部,分管具体政务。

(2)

多媒体展示《隋书》中的一段史料:

"躬节俭,平徭赋,仓禀实,法令行,君子咸乐其生,小人各安其业,强无凌弱,众不暴寡,人物殷阜,朝野欢娱

。二十年间,天下无事,区宇之内晏如也。"

提问:这段材料是对谁的评价 隋朝在他统治时期出现了怎样的局面 该局面出现的原因是什么

点评小结:隋文帝顺应历史发展,采取许多开创性的措施。他在位20

多年,国家统一、安定,人民负担较轻,经济繁荣发展。后来唐朝建国20年时,隋朝的库藏还没有用尽。史称隋文帝的统治为"开皇之治"。说明国家的统一、安定,是社会发展、经济繁荣的前提和保障。

二、创建科举制(多媒体展示)

导入:在我们的人生道路上要经历许多次考试,其中中考、高考是我们人生的两个重要转折点。提到考试,我们每位同学都可谓是久经沙场的老将,我们知道考试是今天社会对人才的一种较为公平的选拔方式。那古代社会是如何选拔人才的呢

1.学生阅读教材内容,回答:

①科举制是从什么时期开始实行的

(隋朝。)

②其选官方式是什么

(通过考试选拔官吏。)

2.

引导学生回顾:在隋唐以前,中国历代的选官制度有哪些

(察举征辟、九品中正制

。)

3.

引导学生对比分析:隋唐前的九品中正制等选官制度与科举制相比,哪一种更有利于人才的选拔

学生小组讨论,对比分析,然后由小组代表发言

。

(隋朝以前的选官制均需要官吏的推荐或出身世家,后被豪门世家把持垄断,而科举制以考试方式进行,更有利于真才实学之人入仕

。)

4.

多媒体展示:

科举制诞生过程中的两大事件:

①隋文帝开始用分科考试的方法来选拔

官员。

②隋炀帝正式设置进士科。

5.多媒体展示史料:唐太宗在端门看见新科进士鱼贯而出,高兴地说"天下英雄入

吾载中矣。"

引导学生体会唐太宗的话,认识科举制对巩固封建统治的作用。组织学生分小组讨

论科举制的深远影响,并派小组代表发言。

点评小结:①完善了用人制度。②促进了教育事业的发展。③促进了文学艺术的发展。④扩大了封建统治的基础。⑤有进步作用,但也隐含着使读书人醉心于功名从而忽视对有实用价值学问钻研的弊端。

科举制是隋唐时期出现的一种新的选官用人制度,它的出现表明我国古代的选官用人制度已从推荐考察为主转变为以考试选拔为主,通过较为公开公平的考试,一批有真才实学的人进入了各级政权。这一制度创立后,沿用了约

1300

年,对我国乃至世界产生了深远的影响。

三、大运河的开凿(多媒体展示)

1.导人:唐朝文学家皮日休对隋朝大运河有过这样的评价"尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。"

(多媒体展示文字和图片)强大的隋王朝仅存三十多年就灭亡了,是大运河造成的吗 下面就让我们共同追溯这条世界上规模最大的运河。

2.

目的和条件

提出讨论问题:隋炀帝专为看琼花开凿大运河的说法对不对 隋朝大运河开凿的主要目的是什么

归纳:①开凿运河是经济发展的需要。隋朝的政治中心在北方,两京和边防军所需粮食相当多,需要江淮地区供应。陆路运输

速度慢,运量小,费用大。而我国主要河流

大多为东西走向,开凿南北方向的运河、利用水力运输势在必行。②从政治上看,为了加强对东北和江南地区的控制,也需要沟通南北的大运河。③当然从隋炀帝个人角度说,也有利用运河游江南的目的。

3.

概况

让学生于绘隋朝大运河示意图,填写相关内容:

隋朝大运河示意图

巧记大运河基础知识:

(三点、四段、五河)

大运河有三"点":以洛阳为中心,东北达涿郡(今北京),东南抵余杭(今杭州)四段:永济渠、通济渠、邗沟、江南河;连通五大水系:海河、黄河、淮河、长江、钱塘江;大运河流经河北、山东、河南、安徽、

江苏和浙江的广大地区,成为南北交通的大动脉。

4.

地位和作用

讲述:隋朝大运河是世界上伟大的工程之一,不仅长度最长,而且河道的水深、宽度和通航能力也首屈一指。它的完成,体现了我国古代劳动人民的聪明才智和创造力。

多媒体展示以下问题,组织讨论:

问题

1:隋朝大运河的开凿是好事还是坏事 为什么

问题

2:

大运河对我国历史发展有何重要作用

点评小结:

①运河开凿以后,大大促进了南北经济的交流,还促进了两岸城市的发展,对维护国家的统一和中央集权也起了促进作用。历史学家曾这样评价运河的作用"京杭大运河曾是封建王朝调控南北、维系中央集权和大一统局面的政治纽带。"

②但当时为开凿大运河,的确是过度役使了民力,给劳动人民带来沉重的摇役负担。

四、隋炀帝的暴政(多媒体展示)

1.多媒体展示史料和问题:全国统一后,隋文帝说"方今区宇一家,烟火万里,

百姓义安,四夷宾服"。可是好景不长,这个强大的王朝和秦朝一样很快灭亡,你能说说这是为什么吗

学生讨论回答,小组代表发言。

点评完善学生答案:隋朝虽然强大,但隋朝的第二个皇帝隋炀帝是历史上有名的暴君,他横征暴敛,大兴土木,劳师远征,迅速激化了社会矛盾。隋炀帝605年即位,到611

年,各地起义不断,隋朝不久就随之灭亡了。

2.

归纳隋炀帝暴政的表现

隋炀帝是历史有名的暴君,他骄奢淫逸、滥用民力、穷兵黩武,其暴政具体表现如下:①营建洛阳。②开凿运河。③三游江都。④三征高丽等。

拓展延伸:

1.有人说"隋朝,犹如一颗流星划过历史的夜空,时间虽短暂却光芒四射。"隋朝虽短暂,但在中国历史上是一个承前启后、

继往开来的重要朝代。隋朝和秦朝比较,有哪些相似点

①都是长期分裂之后完成统一的朝代,

存在的时间短,二世而亡。(秦朝十余年,隋朝三十余年。)

②统治者大兴土木,都建造了举世瞩目的工程。(秦朝:长城;隋朝:大运河。)

③都开创了一系列影响深远的制度。

(秦:专制主义中央集权制;隋:三省六部制和科举制。)

④都亡于暴政和农民起义;在其灭亡以后,都建立了一个强大的王朝。(秦后有汉,

隋后有唐。)

2.

阅读唐朝文学家皮日休的《汴河怀古

(其二))):

"尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。"

请完成:

材料中"此河"指哪条河 写出此河的南北端点和中心。

(隋朝大运河;余杭、涿郡和洛阳。)

②假设你是一名隋朝的运粮官,要从余杭押运一批粮食到东都洛阳,需走水路,请简述你的航线。

(江南河→邗沟→通济渠。)

③为什么有人认为隋亡是因为"此河"

你同意这种认识吗 谈谈你的理由。

(开凿大运河,的确是过度役使了民力,

给劳动人民带来沉重的摇役负担。但这种认识是片面的,因为隋亡的根本原因是隋炀帝的暴政,大运河的开凿只是暴政的表现之一。)

④为什么说此河的开通使隋炀帝"共禹论功不较多"

(因为它开通后,成为南北交通的大动脉,大大促进了我国南北经济的交流,巩固了国家的统一。)

教学设计后记

本节课重点多,难点多,思辨性强。所以在本课的教学设计中,根据学生的实际情况,从学生心里的疑问导入,并设置不同层次、不同难度的问题,启发学生对所学知识进行思考讨论,层层递进,鼓励发散思维,通过小组合作、自主探究、生生活动、师生互动,共同完成本课的教学。

在本课设计中,注重运用地图、文献史料、对比分析图,培养学生的观察、比较、分析、归纳、表达等各种能力,并在互动过程中,让学生的各种能力得以充分展现。两个思维性很强的拓展延伸题,由浅入深,培养了学生的思辨能力。

同课章节目录

- 第五单元 隋唐时期

- 第1课 隋朝的统一与覆灭

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐的社会景象

- 第4课 唐朝的民族关系与对外关系

- 第5课 从“安史之乱”到五代十国的分裂

- 第六单元 宋元时期

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 民族政权的并立

- 第8课 宋代南方经济的发展

- 第9课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第10课 元朝的统一

- 第11课 宋元时期的城市生活

- 第12课 领先世界的科学技术

- 第七单元 明清时期(至鸦片战争前)

- 第13课 明朝的统治

- 第14课 明朝的对外关系

- 第15课 长城与北京城

- 第16课 明朝的科技巨著

- 第17课 李自成起义推翻明朝

- 第18课 清朝君主专制的极端强化

- 第19课 清朝前期的兴盛

- 第20课 统一的多民族国家的巩固和发展

- 第21课 清朝中期后的社会危机

- 第22课 清朝的文学与艺术