专题6.2 热点题型一 鉴赏诗歌形象-2017年高考语文热点+题型全突破 Word版含解析 (1)

文档属性

| 名称 | 专题6.2 热点题型一 鉴赏诗歌形象-2017年高考语文热点+题型全突破 Word版含解析 (1) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 172.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-03-17 14:16:58 | ||

图片预览

文档简介

古诗鉴赏

热点题型一

鉴赏诗歌形象

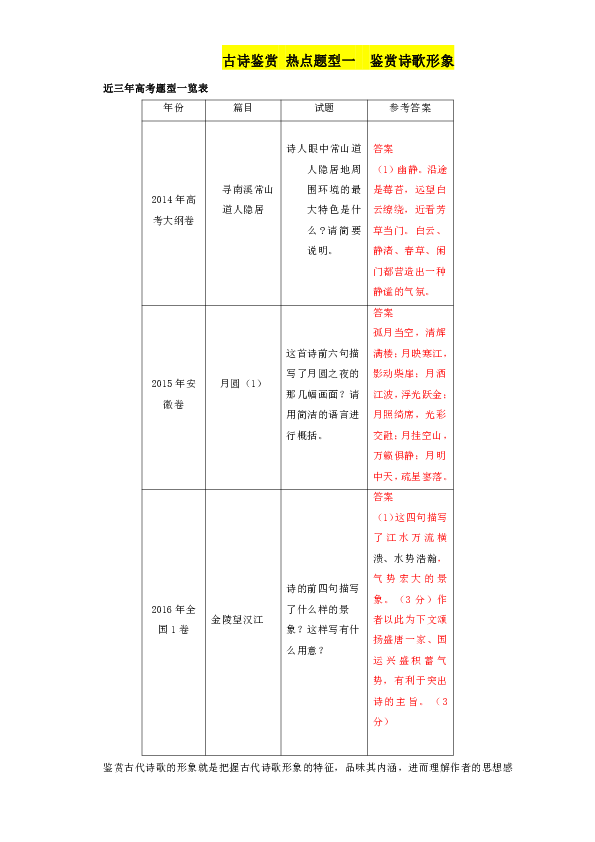

近三年高考题型一览表

年份

篇目

试题

参考答案

2014年高考大纲卷

寻南溪常山道人隐居

诗人眼中常山道人隐居地周围环境的最大特色是什么 请简要说明。

答案(1)幽静。沿途是莓苔,远望白云缭绕,近看芳草当门。白云、静渚、春草、闲门都营造出一种静谧的气氛。

2015年安徽卷

月圆(1)

这首诗前六句描写了月圆之夜的那几幅画面?请用简洁的语言进行概括。

答案孤月当空,清辉满楼;月映寒江,影动柴扉;月洒江波,浮光跃金;月照绮席,光彩交融;月挂空山,万籁俱静;月明中天,疏星寥落。

2016年全国1卷

金陵望汉江

诗的前四句描写了什么样的景象?这样写有什么用意?

答案(1)这四句描写了江水万流横溃、水势浩瀚,气势宏大的景象。(3分)作者以此为下文颂扬盛唐一家、国运兴盛积蓄气势,有利于突出诗的主旨。(3分)

鉴赏古代诗歌的形象就是把握古代诗歌形象的特征,品味其内涵,进而理解作者的思想感情,概括出该形象的象征意义或社会意义。

全国新课标卷考查的形象集中在人物、景物、事物形象的考查始。

试题中考查的人物形象,既有诗人在特定诗境中精心塑造出的客体人物典型,又有隐约可见作者思想影子与志趣抱负的抒情主人公。前者如白居易《琵琶行》诗中着意刻画的不幸艺人琵琶女形象,后者如苏拭《定风波,莫听穿林打叶声》词中倾情摹画的任天而动、泰然自若的抒情主人公形象。

景物形象题一般考察的是意象和意境。首先具有象征意义的传统意象要很熟悉。意境复习可大处着眼,比如悲与喜,豪与哀,阔大与细致,雄浑与精巧等。总之,降低难度,精准落实重点知识点。

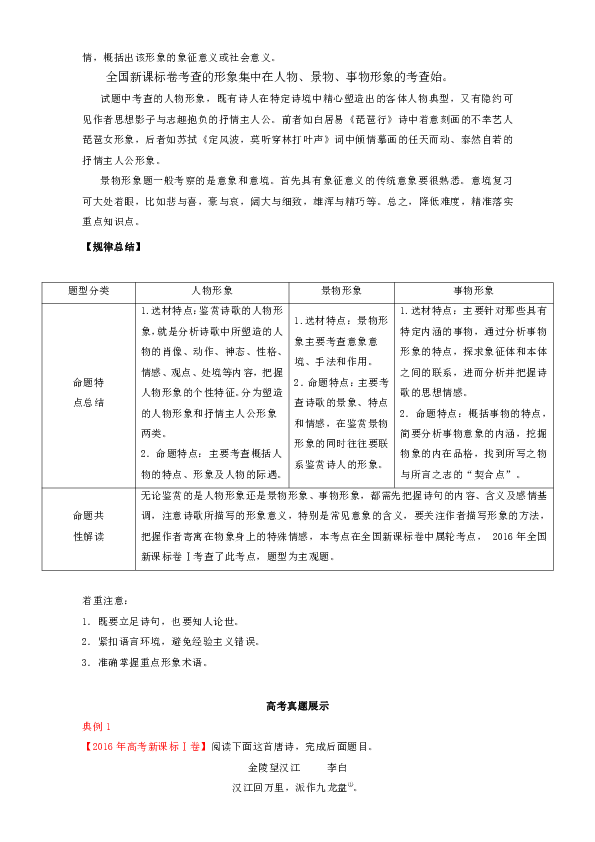

【规律总结】

题型分类

人物形象

景物形象

事物形象

命题特点总结

1.选材特点:鉴赏诗歌的人物形象,就是分析诗歌中所塑造的人物的肖像、动作、神态、性格、情感、观点、处境等内容,把握人物形象的个性特征。分为塑造的人物形象和抒情主人公形象两类。2.命题特点:主要考查概括人物的特点、形象及人物的际遇。

1.选材特点:景物形象主要考查意象意境、手法和作用。2.命题特点:主要考查诗歌的景象、特点和情感,在鉴赏景物形象的同时往往要联系鉴赏诗人的形象。

1.选材特点:主要针对那些具有特定内涵的事物,通过分析事物形象的特点,探求象征体和本体之间的联系,进而分析并把握诗歌的思想情感。2.命题特点:概括事物的特点,简要分析事物意象的内涵,挖掘物象的内在品格,找到所写之物与所言之志的“契合点”。

命题共性解读

无论鉴赏的是人物形象还是景物形象、事物形象,都需先把握诗句的内容、含义及感情基调,注意诗歌所描写的形象意义,特别是常见意象的含义,要关注作者描写形象的方法,把握作者寄寓在物象身上的特殊情感,本考点在全国新课标卷中属轮考点,

2016年全国新课标卷Ⅰ考查了此考点,题型为主观题。

着重注意:

1.既要立足诗句,也要知人论世。

2.紧扣语言环境,避免经验主义错误。

3.准确掌握重点形象术语。

高考真题展示

典例1

【2016年高考新课标Ⅰ卷】阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

金陵望汉江

李白

汉江回万里,派作九龙盘①。

横溃豁中国,崔嵬飞迅湍。

六帝沦亡后②,三吴不足观③。

我君混区宇,垂拱众流安。

今日任公子,沧浪罢钓竿④。

【注】①派:河的支流。长江在湖北、江西一带,分为很多支流。②六帝:代指六朝。③三吴:古吴地后分为三,即吴兴、吴郡、会稽。④这两句的意思是,当今任公子已无须垂钓了,因为江海中已无巨鱼,比喻已无危害国家的巨寇。任公子是《庄子》中的传说人物,他用很大的钓钩和极多的食饵钓起一条巨大的鱼。

(1)诗的前四句描写了什么样的景象?这样写有什么用意?(6分)

答:

【答案】

这四句描写了江水万流横溃、水势浩瀚,气势宏大的景象。(3分)作者以此为下文颂扬盛唐一家、

国运兴盛积蓄气势,有利于突出诗的主旨。(3分)

【考点定位】鉴赏文学作品的形象。能力层级为鉴赏评价D。

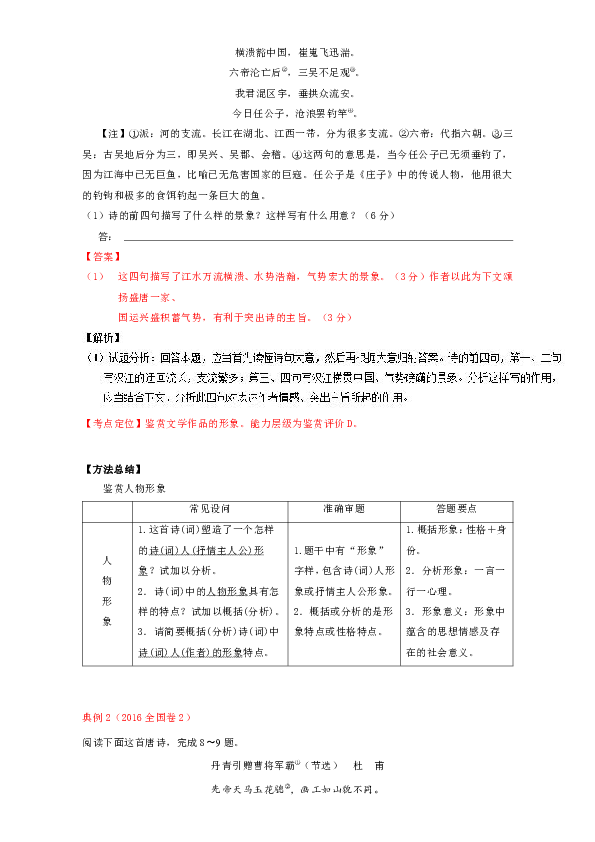

【方法总结】

鉴赏人物形象

常见设问

准确审题

答题要点

人物形象

1.这首诗(词)塑造了一个怎样的诗(词)人(抒情主人公)形象?试加以分析。2.诗(词)中的人物形象具有怎样的特点?试加以概括(分析)。3.请简要概括(分析)诗(词)中诗(词)人(作者)的形象特点。

1.题干中有“形象”字样,包含诗(词)人形象或抒情主人公形象。2.概括或分析的是形象特点或性格特点。

1.概括形象:性格+身份。2.分析形象:一言一行一心理。3.形象意义:形象中蕴含的思想情感及存在的社会意义。

典例2(2016全国卷2)

阅读下面这首唐诗,完成8 9题。

丹青引赠曹将军霸①(节选)

杜

甫

先帝天马玉花骢②,画工如山貌不同。

是日牵来赤墀下③,迥立闾阖生长风④。

诏谓将军拂绢素,意匠惨淡经营中。

斯须九重真龙出⑤,一洗万古凡马空。

[注]①曹将军霸:即曹霸,唐代著名画家,官至左武卫将军。②玉花骢:唐玄宗御马名。③赤墀:宫殿前的红色台阶。④闾阖:传说中的天门,这里指宫门。⑤斯须:一会儿。

8.

如何理解曹霸画的马“一洗万古凡马空”?曹霸是怎样做到的?请简要分析。(5分)

【答案】

8.第一问:

曹霸所画玉花骢神奇雄俊,如飞龙跃出,其他人画的“凡马”在此马前都不免相形失色。

第二问:

曹霸先凝神构思,苦心布局,然后落笔挥洒,顷刻间一气呵成。

【名师点睛】解答本题,第一步,准确解读文本:在了解“诗家语”多省略、多倒装特点的基础上,抓关键点(1)上看:看诗歌题目,圈出题眼(某一词语),认真研究古诗的题目,有的题目实际上就概括了诗的主要内容,或者给你理解该诗提供了感情基调。再看作者,回忆作者所处的朝代和作品风格。注意时代对作家的影响(如南宋的爱国思想);(2)下看:看注解提示,了解诗歌的背景,寻找诗歌内容和情感的线索。(3)中看:看全诗主体,每句圈出一两个词作为句眼,特别注意诗歌中的表现情感的形容词和副词(如:孤独自寂)。后部分一般运用议论、抒情手法,是诗的主旨。(即我们平时讲的五读:读题目、读作者、读内容、读注释、读命题。)第二步,明了答案构成要点(即给分点)。小口径问题什么答什么,大口径问题一般要包括三个要(1)采用的写作手法:常见写作手法(技巧)见后面所附四大类13小类。(2)手法揭示的内容:结合诗句,分析该手法写出了意象(人,物,景)的什么特点,或抒发(突出了)什么思想感情(哲理)。(3)所起的作用:此种写法在内容或形式上起到的作用。(内容方面的作用:深化意境深化主旨意境深远意境优美意味深长耐人寻味言近旨远。形式方面的作用:前后照应,虚实结合,先总后分,一问一答)(注意:不同类型题目的三个要点的侧重点不一样,问什么则什么是回答的重点;且三个要点的顺序要根据具体题目的类型有机组合。一般情况下,我们要写明白:此诗写了什么内容,用了什么手法,表达了什么感情。)

【方法总结】

对这种题型:

答案一般由三部分构成:

(1)概括诗词展现的形象;

(2)结合诗句分析形象的基本特征;

(3)表达诗词中形象的意义。

诗歌中塑造的景物形象:如湖光山色、田园桑麻、大漠孤城之类。这些形象,倾注着诗人的思想和情感,被称作“意象”。所以要真正理解诗歌的意象,深入领会诗歌的思想感情从而把握形象特点。此类题目,答题格式:第一部分,用自己的语言把诗歌所写的意象、所营造的意境描摹出来,描绘诗中所展现的图景画面。第二部分,一般用两个双音节词或一句简练的话语概括这些景物所营造的情境的氛围特点,还要注意把握意境的不同方式,如:借景抒情、触景生情、移情入景、情景交融等。第三部分,根据情境氛围的特点剖析作者的思想感情。

当然读懂是关键,但步骤更应重视起来,很多学生读懂了内容,丢分在步骤的混乱和缺失。

【触类旁通】

阅读下面两首诗,完成后面小题。(12分)

少年行

令狐楚

家本清河住五城,须凭弓箭得功名。

等闲飞鞚①秋原上,独向寒云试射声。

少年行

施肩吾

醉骑白马走空衢,恶少皆称电不如。

五凤街头新勒辔,半垂衫袖揖金吾。

【注】1飞鞚(kòng):纵马飞驰。鞚,有嚼口的马络头。2衢:道路3金吾:古官名。

16.这两首诗分别刻画了怎样的人物形象?请作简要分析。(5分)

【考点定位】鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧。能力层级为鉴赏评价D。

【名师点拨】

第一步,准确审题,明确要求。

“分别刻画”说明答两类人物,“怎样的人物形象”说明答人物形象特点及类型。

第二步,结合诗句,具体分析。

解题时要仔细阅读诗歌,体会作者的感情倾向,注重把握人物的动作、神态、心理等描写。令狐楚的诗主要是从心理、动作等方面来刻画人物形象的。第一句介绍主人公的籍贯和住所,第二句写主人公希望凭借弓箭方面的高超本领取得功名,第三、四句主要描写了主人公在秋原上骑马练习射箭的情形,可以看出主人公是一个希望凭借弓箭方面的高超本领建功立业的英雄少年。施肩吾的诗主要是从动作、神态等方面来刻画人物形象的,写主人公醉酒后在空空的大街上骑马,横冲直撞,当他看到达官贵人时却毕恭毕敬,通过前后对比可以看出主人公是一个在老百姓面前飞扬跋扈、对达官贵人谄媚讨好的恶少。

第三步,依据格式,规范答题。

答题模板

1.这首诗(词)生动形象地塑造了一个(群)××的形象。诗(词)中××句写了××,表现了××;××句写了××,表现了××。诗(词)人通过塑造××,抒发(表现)了××的情感(态度、情操等)。

2.这首诗(词)塑造了××(名词或形容词)形象,通过描写××(体现形象特征的词),抒发了××之情。

热点题型一

鉴赏诗歌形象

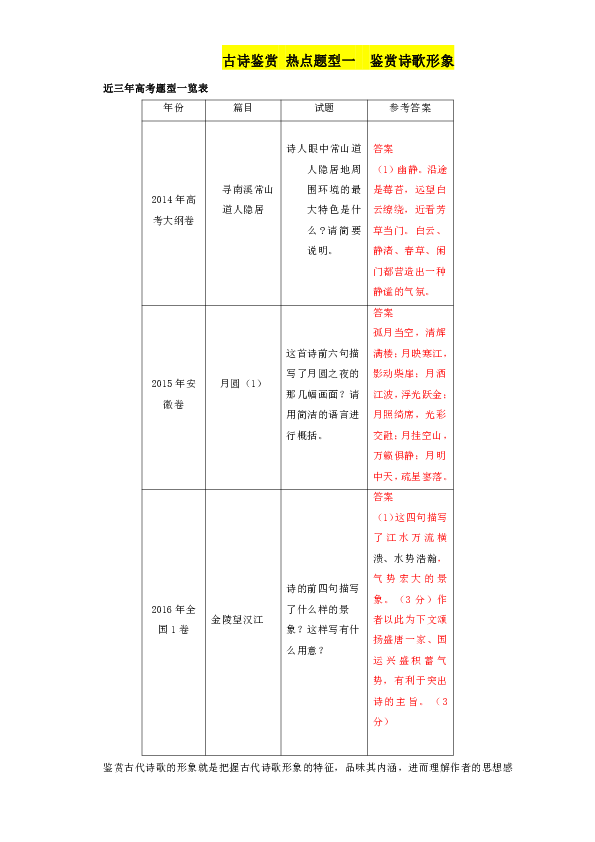

近三年高考题型一览表

年份

篇目

试题

参考答案

2014年高考大纲卷

寻南溪常山道人隐居

诗人眼中常山道人隐居地周围环境的最大特色是什么 请简要说明。

答案(1)幽静。沿途是莓苔,远望白云缭绕,近看芳草当门。白云、静渚、春草、闲门都营造出一种静谧的气氛。

2015年安徽卷

月圆(1)

这首诗前六句描写了月圆之夜的那几幅画面?请用简洁的语言进行概括。

答案孤月当空,清辉满楼;月映寒江,影动柴扉;月洒江波,浮光跃金;月照绮席,光彩交融;月挂空山,万籁俱静;月明中天,疏星寥落。

2016年全国1卷

金陵望汉江

诗的前四句描写了什么样的景象?这样写有什么用意?

答案(1)这四句描写了江水万流横溃、水势浩瀚,气势宏大的景象。(3分)作者以此为下文颂扬盛唐一家、国运兴盛积蓄气势,有利于突出诗的主旨。(3分)

鉴赏古代诗歌的形象就是把握古代诗歌形象的特征,品味其内涵,进而理解作者的思想感情,概括出该形象的象征意义或社会意义。

全国新课标卷考查的形象集中在人物、景物、事物形象的考查始。

试题中考查的人物形象,既有诗人在特定诗境中精心塑造出的客体人物典型,又有隐约可见作者思想影子与志趣抱负的抒情主人公。前者如白居易《琵琶行》诗中着意刻画的不幸艺人琵琶女形象,后者如苏拭《定风波,莫听穿林打叶声》词中倾情摹画的任天而动、泰然自若的抒情主人公形象。

景物形象题一般考察的是意象和意境。首先具有象征意义的传统意象要很熟悉。意境复习可大处着眼,比如悲与喜,豪与哀,阔大与细致,雄浑与精巧等。总之,降低难度,精准落实重点知识点。

【规律总结】

题型分类

人物形象

景物形象

事物形象

命题特点总结

1.选材特点:鉴赏诗歌的人物形象,就是分析诗歌中所塑造的人物的肖像、动作、神态、性格、情感、观点、处境等内容,把握人物形象的个性特征。分为塑造的人物形象和抒情主人公形象两类。2.命题特点:主要考查概括人物的特点、形象及人物的际遇。

1.选材特点:景物形象主要考查意象意境、手法和作用。2.命题特点:主要考查诗歌的景象、特点和情感,在鉴赏景物形象的同时往往要联系鉴赏诗人的形象。

1.选材特点:主要针对那些具有特定内涵的事物,通过分析事物形象的特点,探求象征体和本体之间的联系,进而分析并把握诗歌的思想情感。2.命题特点:概括事物的特点,简要分析事物意象的内涵,挖掘物象的内在品格,找到所写之物与所言之志的“契合点”。

命题共性解读

无论鉴赏的是人物形象还是景物形象、事物形象,都需先把握诗句的内容、含义及感情基调,注意诗歌所描写的形象意义,特别是常见意象的含义,要关注作者描写形象的方法,把握作者寄寓在物象身上的特殊情感,本考点在全国新课标卷中属轮考点,

2016年全国新课标卷Ⅰ考查了此考点,题型为主观题。

着重注意:

1.既要立足诗句,也要知人论世。

2.紧扣语言环境,避免经验主义错误。

3.准确掌握重点形象术语。

高考真题展示

典例1

【2016年高考新课标Ⅰ卷】阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

金陵望汉江

李白

汉江回万里,派作九龙盘①。

横溃豁中国,崔嵬飞迅湍。

六帝沦亡后②,三吴不足观③。

我君混区宇,垂拱众流安。

今日任公子,沧浪罢钓竿④。

【注】①派:河的支流。长江在湖北、江西一带,分为很多支流。②六帝:代指六朝。③三吴:古吴地后分为三,即吴兴、吴郡、会稽。④这两句的意思是,当今任公子已无须垂钓了,因为江海中已无巨鱼,比喻已无危害国家的巨寇。任公子是《庄子》中的传说人物,他用很大的钓钩和极多的食饵钓起一条巨大的鱼。

(1)诗的前四句描写了什么样的景象?这样写有什么用意?(6分)

答:

【答案】

这四句描写了江水万流横溃、水势浩瀚,气势宏大的景象。(3分)作者以此为下文颂扬盛唐一家、

国运兴盛积蓄气势,有利于突出诗的主旨。(3分)

【考点定位】鉴赏文学作品的形象。能力层级为鉴赏评价D。

【方法总结】

鉴赏人物形象

常见设问

准确审题

答题要点

人物形象

1.这首诗(词)塑造了一个怎样的诗(词)人(抒情主人公)形象?试加以分析。2.诗(词)中的人物形象具有怎样的特点?试加以概括(分析)。3.请简要概括(分析)诗(词)中诗(词)人(作者)的形象特点。

1.题干中有“形象”字样,包含诗(词)人形象或抒情主人公形象。2.概括或分析的是形象特点或性格特点。

1.概括形象:性格+身份。2.分析形象:一言一行一心理。3.形象意义:形象中蕴含的思想情感及存在的社会意义。

典例2(2016全国卷2)

阅读下面这首唐诗,完成8 9题。

丹青引赠曹将军霸①(节选)

杜

甫

先帝天马玉花骢②,画工如山貌不同。

是日牵来赤墀下③,迥立闾阖生长风④。

诏谓将军拂绢素,意匠惨淡经营中。

斯须九重真龙出⑤,一洗万古凡马空。

[注]①曹将军霸:即曹霸,唐代著名画家,官至左武卫将军。②玉花骢:唐玄宗御马名。③赤墀:宫殿前的红色台阶。④闾阖:传说中的天门,这里指宫门。⑤斯须:一会儿。

8.

如何理解曹霸画的马“一洗万古凡马空”?曹霸是怎样做到的?请简要分析。(5分)

【答案】

8.第一问:

曹霸所画玉花骢神奇雄俊,如飞龙跃出,其他人画的“凡马”在此马前都不免相形失色。

第二问:

曹霸先凝神构思,苦心布局,然后落笔挥洒,顷刻间一气呵成。

【名师点睛】解答本题,第一步,准确解读文本:在了解“诗家语”多省略、多倒装特点的基础上,抓关键点(1)上看:看诗歌题目,圈出题眼(某一词语),认真研究古诗的题目,有的题目实际上就概括了诗的主要内容,或者给你理解该诗提供了感情基调。再看作者,回忆作者所处的朝代和作品风格。注意时代对作家的影响(如南宋的爱国思想);(2)下看:看注解提示,了解诗歌的背景,寻找诗歌内容和情感的线索。(3)中看:看全诗主体,每句圈出一两个词作为句眼,特别注意诗歌中的表现情感的形容词和副词(如:孤独自寂)。后部分一般运用议论、抒情手法,是诗的主旨。(即我们平时讲的五读:读题目、读作者、读内容、读注释、读命题。)第二步,明了答案构成要点(即给分点)。小口径问题什么答什么,大口径问题一般要包括三个要(1)采用的写作手法:常见写作手法(技巧)见后面所附四大类13小类。(2)手法揭示的内容:结合诗句,分析该手法写出了意象(人,物,景)的什么特点,或抒发(突出了)什么思想感情(哲理)。(3)所起的作用:此种写法在内容或形式上起到的作用。(内容方面的作用:深化意境深化主旨意境深远意境优美意味深长耐人寻味言近旨远。形式方面的作用:前后照应,虚实结合,先总后分,一问一答)(注意:不同类型题目的三个要点的侧重点不一样,问什么则什么是回答的重点;且三个要点的顺序要根据具体题目的类型有机组合。一般情况下,我们要写明白:此诗写了什么内容,用了什么手法,表达了什么感情。)

【方法总结】

对这种题型:

答案一般由三部分构成:

(1)概括诗词展现的形象;

(2)结合诗句分析形象的基本特征;

(3)表达诗词中形象的意义。

诗歌中塑造的景物形象:如湖光山色、田园桑麻、大漠孤城之类。这些形象,倾注着诗人的思想和情感,被称作“意象”。所以要真正理解诗歌的意象,深入领会诗歌的思想感情从而把握形象特点。此类题目,答题格式:第一部分,用自己的语言把诗歌所写的意象、所营造的意境描摹出来,描绘诗中所展现的图景画面。第二部分,一般用两个双音节词或一句简练的话语概括这些景物所营造的情境的氛围特点,还要注意把握意境的不同方式,如:借景抒情、触景生情、移情入景、情景交融等。第三部分,根据情境氛围的特点剖析作者的思想感情。

当然读懂是关键,但步骤更应重视起来,很多学生读懂了内容,丢分在步骤的混乱和缺失。

【触类旁通】

阅读下面两首诗,完成后面小题。(12分)

少年行

令狐楚

家本清河住五城,须凭弓箭得功名。

等闲飞鞚①秋原上,独向寒云试射声。

少年行

施肩吾

醉骑白马走空衢,恶少皆称电不如。

五凤街头新勒辔,半垂衫袖揖金吾。

【注】1飞鞚(kòng):纵马飞驰。鞚,有嚼口的马络头。2衢:道路3金吾:古官名。

16.这两首诗分别刻画了怎样的人物形象?请作简要分析。(5分)

【考点定位】鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧。能力层级为鉴赏评价D。

【名师点拨】

第一步,准确审题,明确要求。

“分别刻画”说明答两类人物,“怎样的人物形象”说明答人物形象特点及类型。

第二步,结合诗句,具体分析。

解题时要仔细阅读诗歌,体会作者的感情倾向,注重把握人物的动作、神态、心理等描写。令狐楚的诗主要是从心理、动作等方面来刻画人物形象的。第一句介绍主人公的籍贯和住所,第二句写主人公希望凭借弓箭方面的高超本领取得功名,第三、四句主要描写了主人公在秋原上骑马练习射箭的情形,可以看出主人公是一个希望凭借弓箭方面的高超本领建功立业的英雄少年。施肩吾的诗主要是从动作、神态等方面来刻画人物形象的,写主人公醉酒后在空空的大街上骑马,横冲直撞,当他看到达官贵人时却毕恭毕敬,通过前后对比可以看出主人公是一个在老百姓面前飞扬跋扈、对达官贵人谄媚讨好的恶少。

第三步,依据格式,规范答题。

答题模板

1.这首诗(词)生动形象地塑造了一个(群)××的形象。诗(词)中××句写了××,表现了××;××句写了××,表现了××。诗(词)人通过塑造××,抒发(表现)了××的情感(态度、情操等)。

2.这首诗(词)塑造了××(名词或形容词)形象,通过描写××(体现形象特征的词),抒发了××之情。

同课章节目录