专题4.1 论述类文本阅读 题型特点与命题规律-2017年高考语文热点+题型全突破 Word版含解析

文档属性

| 名称 | 专题4.1 论述类文本阅读 题型特点与命题规律-2017年高考语文热点+题型全突破 Word版含解析 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 166.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-03-17 14:25:18 | ||

图片预览

文档简介

21世纪教育网

论述类文本阅读

题型特点与命题规律

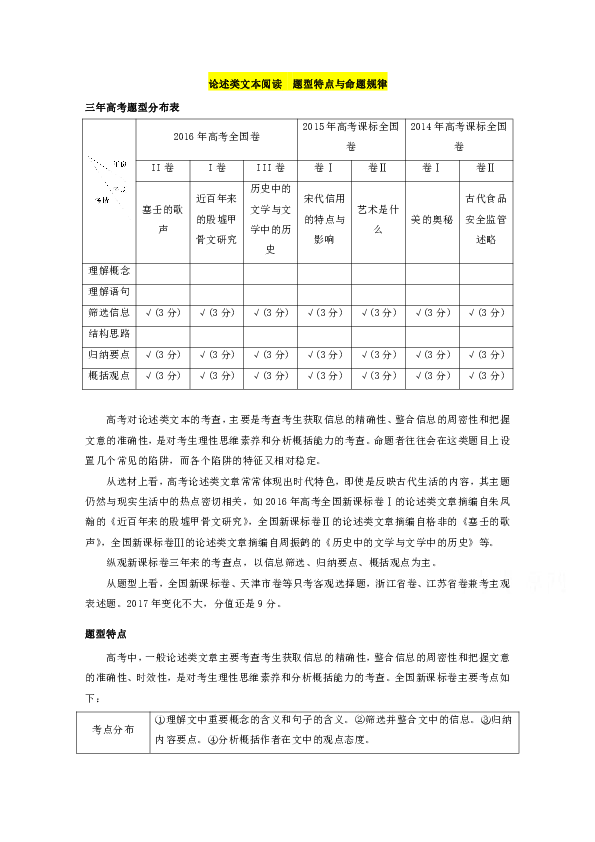

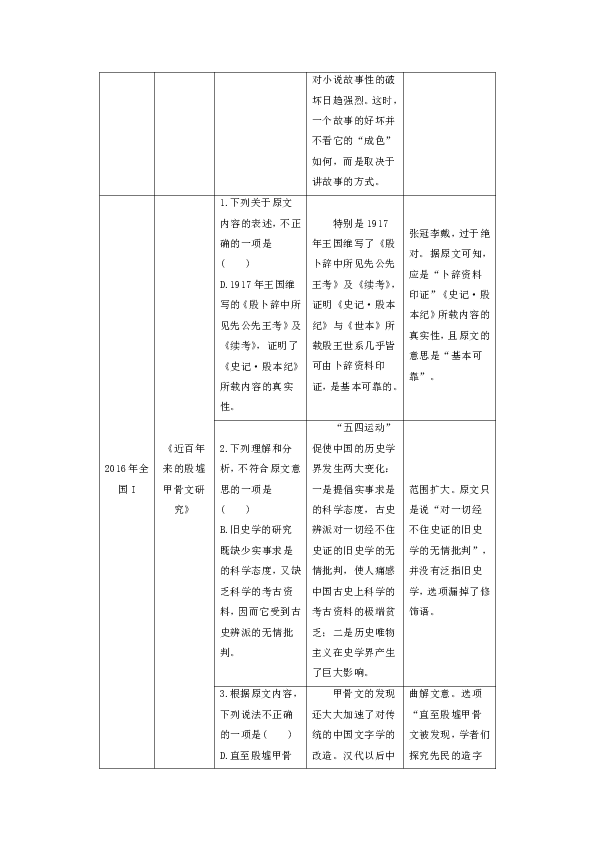

三年高考题型分布表

2016年高考全国卷

2015年高考课标全国卷

2014年高考课标全国卷

II卷

I卷

III卷

卷Ⅰ

卷Ⅱ

卷Ⅰ

卷Ⅱ

塞壬的歌声

近百年来的殷墟甲骨文研究

历史中的文学与文学中的历史

宋代信用的特点与影响

艺术是什么

美的奥秘

古代食品安全监管述略

理解概念

理解语句

筛选信息

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

结构思路

归纳要点

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

概括观点

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

高考对论述类文本的考查,主要是考查考生获取信息的精确性、整合信息的周密性和把握文意的准确性,是对考生理性思维素养和分析概括能力的考查。命题者往往会在这类题目上设置几个常见的陷阱,而各个陷阱的特征又相对稳定。

从选材上看,高考论述类文章常常体现出时代特色,即使是反映古代生活的内容,其主题仍然与现实生活中的热点密切相关,如2016年高考全国新课标卷Ⅰ的论述类文章摘编自朱凤瀚的《近百年来的殷墟甲骨文研究》,全国新课标卷Ⅱ的论述类文章摘编自格非的《塞壬的歌声》,全国新课标卷Ⅲ的论述类文章摘编自周振鹤的《历史中的文学与文学中的历史》等。

纵观新课标卷三年来的考查点,以信息筛选、归纳要点、概括观点为主。

从题型上看,全国新课标卷、天津市卷等只考客观选择题,浙江省卷、江苏省卷兼考主观表述题。2017年变化不大,分值还是9分。

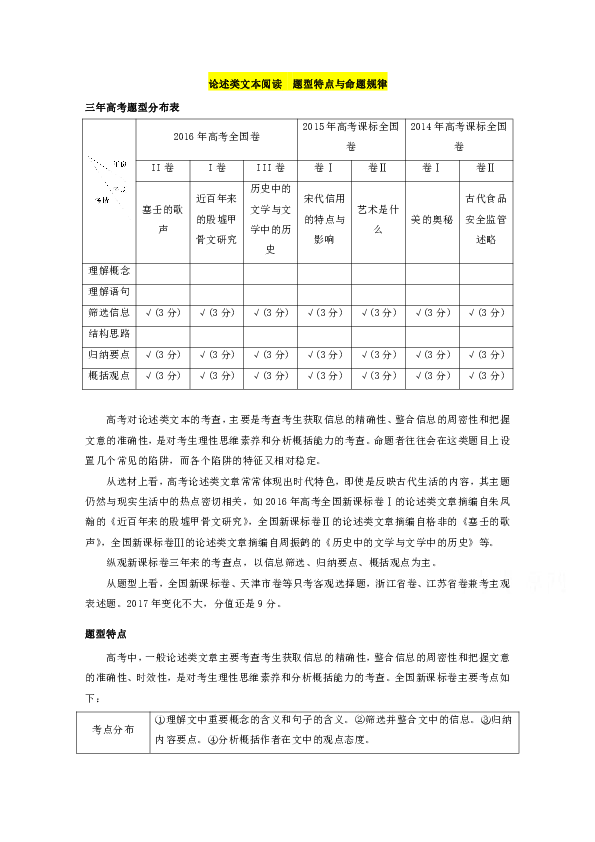

题型特点

高考中,一般论述类文章主要考查考生获取信息的精确性,整合信息的周密性和把握文意的准确性、时效性,是对考生理性思维素养和分析概括能力的考查。全国新课标卷主要考点如下:

考点分布

①理解文中重要概念的含义和句子的含义。②筛选并整合文中的信息。③归纳内容要点。④分析概括作者在文中的观点态度。

选材内容

注重文化积淀,关注传统文化。选文以文化艺术评论类文章和历史考证类文章为主。文章大都具有思想性、教育性、知识性和人文性。

命题形式

采用客观题形式,设3个单项选择题,共9分。题型、分值稳定。

命题规律

先看一看2016年课标卷论述类文本阅读试题特点总结。

年份

篇目

试题选项

对应原文

答案及比对分析

2016年全国II

《塞壬的歌声》

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是( )

B.传统故事和早期小说的本质差异在于,前者是故事的口耳相传,后者则是由作家创作加工后的游历见闻。

就传统而言,讲故事的人讲述亲身经历或道听途说的故事,口耳相传,把它们转化为听众的经验;小说家则通常记录见闻传说,虚构故事,经过艺术处理,把它们变成小说交给读者。除流传形式上的简单差异外,早期小说和故事的本质区别并不明显,经历和见闻是它们的共同要素。

曲解原文,张冠李戴。原文是说“早期小说和故事的本质区别并不明显”,选项中“前者是故事的口耳相传,后者则是由作家创作加工后的游历见闻”,只是有“流传形式上的简单差异”。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

C.现代小说不太注重一个故事如何来讲,因为故事情节已不再是现代小说最重要的因素,人们更注意故事之外的附加意味。

就现代小说而言,虚构一个故事并非其首要功能,现代小说的繁荣对应的是故事不同程度的减损或逐渐消失。现代小说家对待故事的方式复杂多变,以实现他们特殊的叙事目的。小说家呈现人生,有时会写到难以言喻的个人经验,他们会调整讲故事的方式,甚至将虚构和表述的重心挪到故事之外。在这些小说家笔下,故事成了幌子,故事之外的附加信息显得更有意味。

因果关系错误。根据原文可知,“现代小说不太注重一个故事如何来讲”的原因是他们“对待故事的方式复杂多变”,“调整讲故事的方式”,而不是选项中的“故事情节已不再是现代小说最重要的因素”。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )B.现代小说家尝试用新的方式讲故事,会削弱小说的故事性,这将降低小说对虚构的依赖,小说的个人表达功能却会因此得到强化。

就现代小说而言,虚构一个故事并非其首要功能,现代小说的繁荣对应的是故事不同程度的减损或逐渐消失,现代小说家对待故事的方式复杂多变,以实现他们特殊的叙事目的。小说家呈现人生,有时会写到难以言喻的个人经验,他们会调整讲故事的方式,甚至将虚构和表述的重心挪到故事之外。在这些小说家笔下,故事成了幌子,故事之外的附加信息显得更有意味。19世纪末期以来,小说家对小说故事性的破坏日趋强烈。这时,一个故事的好坏并不看它的“成色”如何,而是取决于讲故事的方式。

无中生有。“这将降低小说对虚构的依赖”说法错误。原文中“小说家呈现人生,有时会写到难以言喻的个人经验,他们会调整讲故事的方式,甚至将虚构和表述的重心挪到故事之外”“在这些小说家笔下,故事成了幌子,故事之外的附加信息显得更有意味”,说明未降低小说对虚构的依赖。

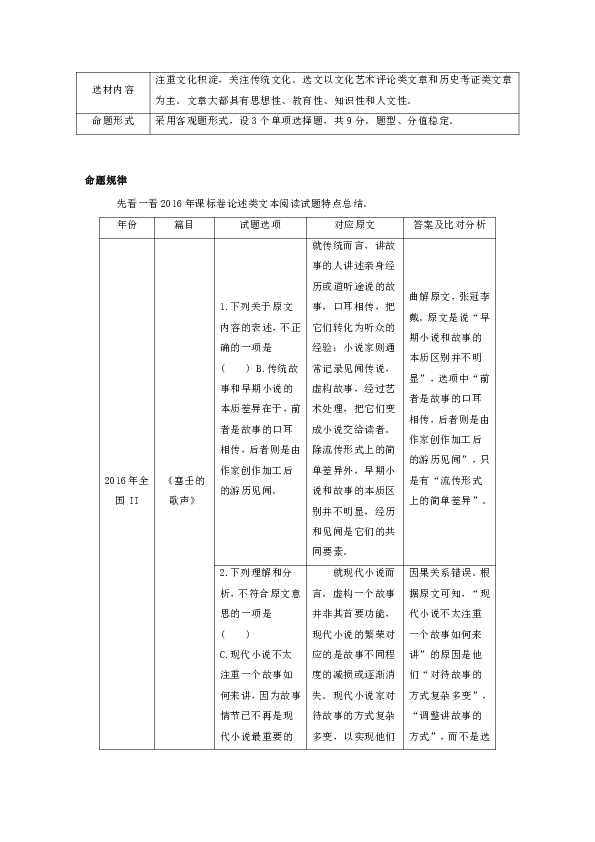

2016年全国I

《近百年来的殷墟甲骨文研究》

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是( )D.1917年王国维写的《殷卜辞中所见先公先王考》及《续考》,证明了《史记·殷本纪》所载内容的真实性。

特别是1917年王国维写了《殷卜辞中所见先公先王考》及《续考》,证明《史记·殷本纪》与《世本》所载殷王世系几乎皆可由卜辞资料印证,是基本可靠的。

张冠李戴,过于绝对。据原文可知,应是“卜辞资料印证”《史记·殷本纪》所载内容的真实性,且原文的意思是“基本可靠”。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )B.旧史学的研究既缺少实事求是的科学态度,又缺乏科学的考古资料,因而它受到古史辨派的无情批判。

“五四运动”促使中国的历史学界发生两大变化:一是提倡实事求是的科学态度,古史辨派对一切经不住史证的旧史学的无情批判,使人痛感中国古史上科学的考古资料的极端贫乏;二是历史唯物主义在史学界产生了巨大影响。

范围扩大。原文只是说“对一切经不住史证的旧史学的无情批判”,并没有泛指旧史学,选项漏掉了修饰语。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )D.直至殷墟甲骨文被发现,学者们探究先民的造字之法才有所凭依,从此中国的文字学就进入了一个新的时期。

甲骨文的发现还大大加速了对传统的中国文字学的改造。汉代以后中国的文字学家崇尚许慎的《说文解字》,传统的文字学主要是《说文》学……甲骨文的发现提供了汉字的早期形式,其构成离小篆甚远,多有象形、会意文字,令当时学者眼界大开。

曲解文意。选项“直至殷墟甲骨文被发现,学者们探究先民的造字之法才有所凭依”错。据原文意思可知,“中国的文字学家崇尚许慎的《说文解字》”,《说文解字》是“学者们探究先民的造字之法的凭依”,而“殷墟甲骨文”只是“大大加速了对传统的中国文字学的改造”。

2016年全国III

《历史中的文学与文学中的历史》

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是( )C.王国维在《古史新证》中认为,有些历史学家如果能充分利用史料,就不会“疑古”,怀疑尧、舜、禹等人物的真实性。

王国维《古史新证》说:“而疑古之过,乃并尧、舜、禹之人物而亦疑之,其于怀疑之态度及批评之精神不无可取,然惜于古史材料未尝为充分之处理也。”

曲解文意。原文中王国维只是说“疑古”的过错在于一并怀疑尧、舜、禹,但怀疑精神与态度有可取之处,只是没充分研究史料。选项中的“如果……就”关系不成立。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )D.电视剧《康熙王朝》对历史事件和历史人物进行了虚构,其中部分情节与历史事实有出入,不能从这类作品中发掘史料。

上面说的是介于文学与史学之间的文献,至于纯粹的文艺作品,当然也能从中发掘史料。但发掘史料是一回事,把整个作品当成真史就很可虑了。

过于绝对。根据原文可知,纯粹的文艺作品也能从中发掘史料。所以选项中“不能从这类作品中发掘史料”错误。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )B.“五四”之前,很多涉及历史的神话传说之所以没有成为广泛使用的史料,是因为这些作品在史学和文学归类问题上存在争议。

但在“五四”以前,史料范围并非如此宽泛,文学作品在大多数史学家眼里也并非史料,有些文献到底属于文学还是史学,一两千年来都没有一致的看法。神话传说就是如此,其中相当突出的例子是《山海经》。

因果关系错误。由原文可知,“‘五四’之前,很多涉及历史的神话传说之所以没有成为广泛使用的史料”是因为“文学作品在大多数史学家眼里也并非史料”。

新课标卷的论述类题型有如下特点:

第一点:题干表述无论是“不正确”还是“不符合原文意思”,均要求选择“理解错误”的一项,这种问法,比选出一项正确的难度要低。

第二点:三道题的选项依次对应原文的开头、中间及结尾段落。

第三点:选项表述基本源自文本,但很少直接从文中搬来,而是对原文加以增减、更换、调整、概括,甚至是推测、拓展。

另外,选项中的设误点有如下特点:

首先,设误处极细小,有时就在一两个字上,需细心辨读。

其次,设误类型都很常见,主要有表述绝对、曲解文意、强加因果等,另有偷换概念、断章取义、无中生有、以偏概全、逻辑不当等。

高考必考题型展示

典例1(2016年天津市高考试卷)

阅读下面的文字,完成5~7题。

文化消费就是消费者对有形和无形的文化产品的消耗,消费过程实质上就是对文化的消化、继承、积蓄、再造和创新过程。对消费者而言,文化消费的效用是获得精神享受。文化消费基本上可分为两类:一是消费者要实现文化消费,必须支付货币,这是主要的文化消费;另一类是由政府提供的公益性的文化消费。而文化活动是泛指与文化有关的一切人类活动,文化消费属于其中。文化活动之所以会发生,是出于社会、政治、经济、家庭等的需要。文化活动不仅会产生经济福利,也会产生政治福利、社会福利等,给每个社会成员带来福祉。

文化活动和文化消费自然引出了消费者的文化和消费者的文化资本两个概念。消费者作为某个特定群体的成员,会继承和拥有这个群体的文化,即该群体一系列的态度、习俗、信念、价值观、规范以及技能等。至于每个消费者对所属群体的文化拥有状况如何,因人而异,受很多因素影响。至此,可以把消费者的文化资本定义为消费者拥有的文化存量,这种文化存量会使消费者产生文化消费意愿和消费能力,其中消费能力指的是解释、理解和欣赏文化产品的能力。显然,消费者的文化和消费者的文化资本分别与文化活动和文化消费相对应。

消费者的文化资本或者文化存量,体现为两部分:与文化产品有关的文化和文化消费品位。消费者具备相应的文化,对相应的文化产品自然产生消费意愿和消费能力。消费者经过多次对文化产品的消费而形成的消费意愿和消费能力,则是文化消费品位。这和消费品位使消费者能够识别欣赏文化产品中的文化价值,从而形成对该文化产品的消费偏好。

就消费者而言,由于文化消费品位是在消费过程中形成,那么文化消费品位与文化是一脉相承的,消费者的文化是文化消费品位形成的基础。但是消费者有了某种文化并不一定会形成相应的文化消费品位。因为尽管文化是形成文化消费品位的基础,但文化消费品位的形成还要受到诸如文化产品特性、价格,以及消费者收入、性别、年龄、种族、个人特质等因素的影响。正因为如此,文化消费品位具有广阔的成长空间。

(选自资树荣《消费者的文化资本研究》,有删改)

5.下面对文章内容的理解,与原文不相符的一项是

A.文化消费是对文化的消化、继承、积蓄、再造和创新的过程,是消费者获得精神享受的过程。

B.消费者支付货币消耗文化产品和免费观赏政府提供的公益性展演,都属于文化消费。

C.文化活动出于社会、政治、经济、家庭等多方面的需求,给个人、社会带来各种福利,是文化消费的体现。

D.消费者的文化资本与文化消费相对应,是消费者拥有的文化存量,会使消费者产生消费意愿和消费能力。

6.下面对“文化消费品位”的理解,与作者观点不一致的一项是

A.消费者乐于为文化产品消费,经过多次消费形成的消费意愿和消费能力,就是该消费者的文化消费品位。

B.消费者文化消费品位的形成,建立在其具备一定文化水平这一客观基础之上;消费者具备一定文化水平,就会形成相应的文化消费品位。

C.消费者能够欣赏鉴别文化产品中的文化价值,其文化消费品位起了很大作用。

D.文化消费品位不是静止不变的,它会随消费者文化底蕴、消费能力等因素的变化而变化。

7.下列推断与原文观点相符的一项是

A.到书店购买图书阅读属于文化消费,而到图书馆借阅则不属于文化消费。

B.商人收藏画作与画家收藏画作的不同,在于商人不懂绘画,没有文化消费品位。

C.作为一个特殊的文化消费群体,中考生因年龄、生活环境和文化水平比较接近,所以有一致的文化消费品位和消费偏好。

D.文化消费有利于文化的传承与创新,因此提高消费者的文化消费品位,有助于推动一个群体、一个国家的文化发展。

【答案】

5.C

6.B

7.D

【考点定位】筛选并整合文中的信息。能力层级为分析综合C。

6.试题分析:题干问的是“下面对‘文化消费品位’的理解,与作者观点不一致的一项是”,这是考查考生理解文中重要概念的能力。论述类文体阅读的命题主要从概念、判断、推理三个角度命题,概念类注意“答非所问”“内涵、外延不准”“误划类别”“张冠李戴”;判断类注意“范围不当”“偷换概念”“曲解文意”;推理类注意“强加因果”“强行推理”等错误。B项“消费者具备一定文化水平,就会形成相应的文化消费品位”说法错误,根据文章第四段“但是消费者有了某种文化并不一定会形成相应的文化消费品位。因为尽管文化是形成文化消费品位的基础,但文化消费品位的形成还受到诸如文化产品特性、价格以及消费收入、性别、年龄、种族、个人特质等因素的影响”,可见选项内涵不准。

7.试题分析:题干问的是“下列推断与原文观点相符的一项是”,这是考查考生理解作者的观点态度的能力。A项“而到图书馆借阅则不属于文化消费”说法错误,根据第一段“文化消费基本上可分为两类:一是消费者要实现文化消费,必须支付货币,这是主要的文化消费;另一类是由政府提供的公益性的文化消费”推断。B项“在于商人不懂绘画,没有文化消费品位”说法欠妥。根据原文第三段“消费者经过多次对文化产品的消费而形成的消费意愿和消费能力,则是文化消费品位,这和消费品位使消费者能够识别欣赏文化产品中的文化价值,从而形成对该文化产品的消费偏好”,推断选项B判断错误。C项“所以有一致的文化消费品位和消费偏好”说法错误,可根据原文第二段“至于每个消费者对所属群体的文化拥有状况如何,因人而异,受很多因素影响”推断。

典例2

(2016山东高考语文试卷)

阅读下面的文字,完成6~8题。

唐人古体

古体诗,亦名古诗、古风或往体诗,指的是产生于唐以前并和唐代新出现的近体诗(又名今体诗)相对的一种诗体。它的特点是格律限制不太严格,篇幅可长可短,押韵比较自由灵活,不必拘守对偶、声律,有四言、五言、七言、杂言等多种形式。不过唐人的古体以五言、七言为主,杂言也多以七言为主体。

五七言古诗自汉魏以来已经有了悠久的传统,至唐代又发生了新变。唐代社会生活领域的扩展和人的思想感情的复杂化,要求诗歌作品在表现范围上有较大的开拓,加上篇幅短小、格律严整的近体诗走向定型化,更促使这种少受时空限制的古诗朝着发挥自己特长的道路迈进。一般说来,较之魏晋六朝诗歌大多局限于比较单纯的抒情写景,唐人的古诗则趋向笔力驰骋、气象峥嵘、边幅开阔、语言明畅,不仅抒写波澜起伏的情感心理活动,还直接叙述事件,刻画人物,铺捧场景,生发议论,使诗歌表情达意的功能得到空前的发挥。唐代诗人中也有接近于汉魏古诗含蓄淳厚作风的,如王、孟、韦、柳,但较为少见,不构成唐人古诗的主流。另外,在音节上,唐代古诗受今体诗的影响,或则吸取声律的和谐与对仗的工整,或则有意走上反律化的途径,皆不同于晋、宋以前诗歌韵调的纯任自然。所以明代格调论者以唐人古诗为汉魏以来古诗的“变体”,并不算错。只是他们从伸正黜变、荣古虐今的传统观念出发,贬抑唐人古诗的成就,甚至宣言“唐无五言古诗”(李攀龙《唐选诗序》),那就太过分了。清王士禛《古诗选》在五言古诗部分选了一百多位汉魏六朝作家的作品,于唐人只取陈于昂、张九龄、李白、韦应物、柳宗元五家,还说是“四唐古诗之变,可以略睹焉”(《古诗选·五言诗凡例》),显示出同一偏见。倒是明末许学夷在《诗源辩体》中强调指出“唐人五古自有唐体”,它以敷陈充畅为特色,不能拿汉魏古诗委婉含蓄的作风来硬加绳尺,可谓通达之见。

至于同属唐人古体,五言和七言又有所差别,这个问题比较微妙,须细心体察。我们看五七言的区分,虽只在每句相差两个字上,但造成的节奏感和韵调感却很不一样。五言字少,念起来有一种安详舒缓的气度,近乎平时的语调;七言音促,上口时会给人以发扬蹈厉的感觉,类似于朗诵或歌唱表演的声腔。试读“杜陵有布衣,老大意转拙,许身一何愚。窃比稷与契”(杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》),或者像“暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看”(杜甫《石壕吏》)这样的句子,无论叙事还是抒情,口气何等自然平实,不带任何拖腔。但如“少陵野老吞声哭,春日潜行曲江曲,江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿”(杜甫《襄江头》),以至于“中兴诸将收山东,捷书夜报清昼同。河广传闻一苇过,胡危命在破竹中”(杜甫《洗兵马》)则不管是悲慨还是喜颂,是仄脚还是平收,念起来都有一种异乎寻常说话的调门。抑扬抗坠,铿锵成韵。我国古代传统上有诵诗和歌诗的区分,西洋歌剧音乐亦有宣叙调与咏叹调的歧异,五言和七言在调式上的分别大抵如此。这就是为什么五七言古诗尽管都起源于民歌,而五言诗在东汉叶以后即日渐脱离音乐,取得独立的发展,七言诗却长时期停留在乐府歌行体的范围内,直到唐代还常以七言短章合乐歌唱的缘故。

(节选自陈伯海《唐诗学引论》,有删改)

6.关于古体诗,下列表述符合原文意思的一项是

A.古体诗产生于唐代以前,在唐出现篇幅短小、格律严整、生命力更强的近体诗后,逐渐走向衰微。

B.古体诗的格律限制并不严格,因而形成了篇幅可长可短,押韵自由灵活,不必拘守对偶与声律的特点。

C.古体诗在形式上有四言、五言、七言、杂言等多种;唐人古体以五言、七言为主,更似绝句律诗。

D.五七言古体至唐而新变,是多种因素作用的结果;唐人古体虽为“古体”,其实已与以往古风不同。

7.下列关于“汉魏古诗”和“唐人古诗”的理解与分析,不正确的一项是

A.汉魏古诗大多局限于比较单纯的抒情写景,在作品表现范围上,不像唐人所作古诗那样开阔。

B.就含蓄淳厚的作风而言,汉魏古诗略胜一筹;就表情达意的功能而论,唐人古诗则更具优势。

C.唐人古诗有的在今体诗的影响下表现为声律和谐与对仗工整,有的继承汉魏古诗有意“反律化”。

D.两者各具特色,由汉魏古诗到唐人古诗,是变化,是拓展;一味地贬抑唐人古诗,失之偏颇。

8.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是

A.清王士禛对唐人五言古诗只认可五家,足见其偏见;明许学夷明察唐人五古特色,其观点可谓通达。

B.本文第三段采用了对比论证的方法,明确了唐人古体中的五言和七言在节奏感和韵律感方面的不同。

C.本文引用的语句分诗论和诗句两类,其作用是帮助读者准确把握不同时代古体诗形式和内容的异同。

D.白居易《琵琶行》中的“弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志”,抒情悲慨,读来抑扬抗坠,铿锵成韵。

6.【答案】D

7.【答案】C

【解析】

试题分析:C项原文是说“在音节上,唐代古诗受今体诗的影响,或则吸取声律的和谐与对仗的工整,或则有意走上反律化的途径,皆不同于晋、宋以前诗歌韵调的纯任自然”,据此可知选项说“继承汉魏古诗”在文中没有依据。

8.【答案】C

【解析】

试题分析:C项“其作用是帮助读者准确把握不同时代古体诗形式和内容的异同”不正确,引用的诗论部分,有的是为了说明古人对唐代的古诗有偏见,如引用清朝王士禛的“四唐古诗之望,可以略睹焉”就是为了说明王士禛对唐代古诗有偏见。

小结:

如何阅读一般论述类文章

以下主要从做选择题的角度加以归纳。

第1题:题干用语多为“下列关于原文内容的表述,不正确的一项是”。

考点多涉及对文中重要概念和句子的理解,涉及文本的范围多是开头第一、二两段,更多的是对原文有关信息的摘取转述,难度较小。

对此,做题时只要披文入理,循着选项,对照原文,确认各选项对原文词语、句子的理解是否有偏差即可。

第2题:题干用语多为“下列理解和分析,不符合原文意思的一项是”。

考点多涉及理解重要句子的含意和筛选并整合文中的信息,涉及的文本范围多在后半部分,更多的是对原文内容的理解和分析,转述时多了对信息的整合、加工。对此,做题方法同第1题,只不过难度略大些。

第3题:题干用语多为“根据原文内容,下列说法不正确的一项是”。

考点涉及筛选并整合文中的信息和分析概括作者在文中的观点态度,涉及文本的范围一般是全文,要求判断选项中的理解和分析是否能从原文相关信息中找到依据,带有推理引申性质。对此,做题时主要是看理解与分析在文中是否能找到信息依据,依据这些信息作出的判断和推理是否成立。

论述类文本阅读

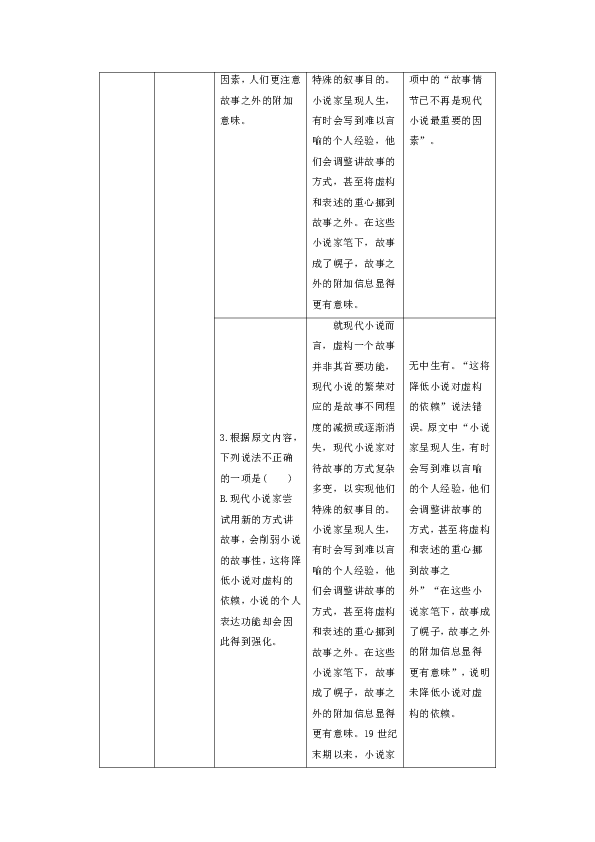

题型特点与命题规律

三年高考题型分布表

2016年高考全国卷

2015年高考课标全国卷

2014年高考课标全国卷

II卷

I卷

III卷

卷Ⅰ

卷Ⅱ

卷Ⅰ

卷Ⅱ

塞壬的歌声

近百年来的殷墟甲骨文研究

历史中的文学与文学中的历史

宋代信用的特点与影响

艺术是什么

美的奥秘

古代食品安全监管述略

理解概念

理解语句

筛选信息

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

结构思路

归纳要点

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

概括观点

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

√(3分)

高考对论述类文本的考查,主要是考查考生获取信息的精确性、整合信息的周密性和把握文意的准确性,是对考生理性思维素养和分析概括能力的考查。命题者往往会在这类题目上设置几个常见的陷阱,而各个陷阱的特征又相对稳定。

从选材上看,高考论述类文章常常体现出时代特色,即使是反映古代生活的内容,其主题仍然与现实生活中的热点密切相关,如2016年高考全国新课标卷Ⅰ的论述类文章摘编自朱凤瀚的《近百年来的殷墟甲骨文研究》,全国新课标卷Ⅱ的论述类文章摘编自格非的《塞壬的歌声》,全国新课标卷Ⅲ的论述类文章摘编自周振鹤的《历史中的文学与文学中的历史》等。

纵观新课标卷三年来的考查点,以信息筛选、归纳要点、概括观点为主。

从题型上看,全国新课标卷、天津市卷等只考客观选择题,浙江省卷、江苏省卷兼考主观表述题。2017年变化不大,分值还是9分。

题型特点

高考中,一般论述类文章主要考查考生获取信息的精确性,整合信息的周密性和把握文意的准确性、时效性,是对考生理性思维素养和分析概括能力的考查。全国新课标卷主要考点如下:

考点分布

①理解文中重要概念的含义和句子的含义。②筛选并整合文中的信息。③归纳内容要点。④分析概括作者在文中的观点态度。

选材内容

注重文化积淀,关注传统文化。选文以文化艺术评论类文章和历史考证类文章为主。文章大都具有思想性、教育性、知识性和人文性。

命题形式

采用客观题形式,设3个单项选择题,共9分。题型、分值稳定。

命题规律

先看一看2016年课标卷论述类文本阅读试题特点总结。

年份

篇目

试题选项

对应原文

答案及比对分析

2016年全国II

《塞壬的歌声》

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是( )

B.传统故事和早期小说的本质差异在于,前者是故事的口耳相传,后者则是由作家创作加工后的游历见闻。

就传统而言,讲故事的人讲述亲身经历或道听途说的故事,口耳相传,把它们转化为听众的经验;小说家则通常记录见闻传说,虚构故事,经过艺术处理,把它们变成小说交给读者。除流传形式上的简单差异外,早期小说和故事的本质区别并不明显,经历和见闻是它们的共同要素。

曲解原文,张冠李戴。原文是说“早期小说和故事的本质区别并不明显”,选项中“前者是故事的口耳相传,后者则是由作家创作加工后的游历见闻”,只是有“流传形式上的简单差异”。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

C.现代小说不太注重一个故事如何来讲,因为故事情节已不再是现代小说最重要的因素,人们更注意故事之外的附加意味。

就现代小说而言,虚构一个故事并非其首要功能,现代小说的繁荣对应的是故事不同程度的减损或逐渐消失。现代小说家对待故事的方式复杂多变,以实现他们特殊的叙事目的。小说家呈现人生,有时会写到难以言喻的个人经验,他们会调整讲故事的方式,甚至将虚构和表述的重心挪到故事之外。在这些小说家笔下,故事成了幌子,故事之外的附加信息显得更有意味。

因果关系错误。根据原文可知,“现代小说不太注重一个故事如何来讲”的原因是他们“对待故事的方式复杂多变”,“调整讲故事的方式”,而不是选项中的“故事情节已不再是现代小说最重要的因素”。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )B.现代小说家尝试用新的方式讲故事,会削弱小说的故事性,这将降低小说对虚构的依赖,小说的个人表达功能却会因此得到强化。

就现代小说而言,虚构一个故事并非其首要功能,现代小说的繁荣对应的是故事不同程度的减损或逐渐消失,现代小说家对待故事的方式复杂多变,以实现他们特殊的叙事目的。小说家呈现人生,有时会写到难以言喻的个人经验,他们会调整讲故事的方式,甚至将虚构和表述的重心挪到故事之外。在这些小说家笔下,故事成了幌子,故事之外的附加信息显得更有意味。19世纪末期以来,小说家对小说故事性的破坏日趋强烈。这时,一个故事的好坏并不看它的“成色”如何,而是取决于讲故事的方式。

无中生有。“这将降低小说对虚构的依赖”说法错误。原文中“小说家呈现人生,有时会写到难以言喻的个人经验,他们会调整讲故事的方式,甚至将虚构和表述的重心挪到故事之外”“在这些小说家笔下,故事成了幌子,故事之外的附加信息显得更有意味”,说明未降低小说对虚构的依赖。

2016年全国I

《近百年来的殷墟甲骨文研究》

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是( )D.1917年王国维写的《殷卜辞中所见先公先王考》及《续考》,证明了《史记·殷本纪》所载内容的真实性。

特别是1917年王国维写了《殷卜辞中所见先公先王考》及《续考》,证明《史记·殷本纪》与《世本》所载殷王世系几乎皆可由卜辞资料印证,是基本可靠的。

张冠李戴,过于绝对。据原文可知,应是“卜辞资料印证”《史记·殷本纪》所载内容的真实性,且原文的意思是“基本可靠”。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )B.旧史学的研究既缺少实事求是的科学态度,又缺乏科学的考古资料,因而它受到古史辨派的无情批判。

“五四运动”促使中国的历史学界发生两大变化:一是提倡实事求是的科学态度,古史辨派对一切经不住史证的旧史学的无情批判,使人痛感中国古史上科学的考古资料的极端贫乏;二是历史唯物主义在史学界产生了巨大影响。

范围扩大。原文只是说“对一切经不住史证的旧史学的无情批判”,并没有泛指旧史学,选项漏掉了修饰语。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )D.直至殷墟甲骨文被发现,学者们探究先民的造字之法才有所凭依,从此中国的文字学就进入了一个新的时期。

甲骨文的发现还大大加速了对传统的中国文字学的改造。汉代以后中国的文字学家崇尚许慎的《说文解字》,传统的文字学主要是《说文》学……甲骨文的发现提供了汉字的早期形式,其构成离小篆甚远,多有象形、会意文字,令当时学者眼界大开。

曲解文意。选项“直至殷墟甲骨文被发现,学者们探究先民的造字之法才有所凭依”错。据原文意思可知,“中国的文字学家崇尚许慎的《说文解字》”,《说文解字》是“学者们探究先民的造字之法的凭依”,而“殷墟甲骨文”只是“大大加速了对传统的中国文字学的改造”。

2016年全国III

《历史中的文学与文学中的历史》

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是( )C.王国维在《古史新证》中认为,有些历史学家如果能充分利用史料,就不会“疑古”,怀疑尧、舜、禹等人物的真实性。

王国维《古史新证》说:“而疑古之过,乃并尧、舜、禹之人物而亦疑之,其于怀疑之态度及批评之精神不无可取,然惜于古史材料未尝为充分之处理也。”

曲解文意。原文中王国维只是说“疑古”的过错在于一并怀疑尧、舜、禹,但怀疑精神与态度有可取之处,只是没充分研究史料。选项中的“如果……就”关系不成立。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )D.电视剧《康熙王朝》对历史事件和历史人物进行了虚构,其中部分情节与历史事实有出入,不能从这类作品中发掘史料。

上面说的是介于文学与史学之间的文献,至于纯粹的文艺作品,当然也能从中发掘史料。但发掘史料是一回事,把整个作品当成真史就很可虑了。

过于绝对。根据原文可知,纯粹的文艺作品也能从中发掘史料。所以选项中“不能从这类作品中发掘史料”错误。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )B.“五四”之前,很多涉及历史的神话传说之所以没有成为广泛使用的史料,是因为这些作品在史学和文学归类问题上存在争议。

但在“五四”以前,史料范围并非如此宽泛,文学作品在大多数史学家眼里也并非史料,有些文献到底属于文学还是史学,一两千年来都没有一致的看法。神话传说就是如此,其中相当突出的例子是《山海经》。

因果关系错误。由原文可知,“‘五四’之前,很多涉及历史的神话传说之所以没有成为广泛使用的史料”是因为“文学作品在大多数史学家眼里也并非史料”。

新课标卷的论述类题型有如下特点:

第一点:题干表述无论是“不正确”还是“不符合原文意思”,均要求选择“理解错误”的一项,这种问法,比选出一项正确的难度要低。

第二点:三道题的选项依次对应原文的开头、中间及结尾段落。

第三点:选项表述基本源自文本,但很少直接从文中搬来,而是对原文加以增减、更换、调整、概括,甚至是推测、拓展。

另外,选项中的设误点有如下特点:

首先,设误处极细小,有时就在一两个字上,需细心辨读。

其次,设误类型都很常见,主要有表述绝对、曲解文意、强加因果等,另有偷换概念、断章取义、无中生有、以偏概全、逻辑不当等。

高考必考题型展示

典例1(2016年天津市高考试卷)

阅读下面的文字,完成5~7题。

文化消费就是消费者对有形和无形的文化产品的消耗,消费过程实质上就是对文化的消化、继承、积蓄、再造和创新过程。对消费者而言,文化消费的效用是获得精神享受。文化消费基本上可分为两类:一是消费者要实现文化消费,必须支付货币,这是主要的文化消费;另一类是由政府提供的公益性的文化消费。而文化活动是泛指与文化有关的一切人类活动,文化消费属于其中。文化活动之所以会发生,是出于社会、政治、经济、家庭等的需要。文化活动不仅会产生经济福利,也会产生政治福利、社会福利等,给每个社会成员带来福祉。

文化活动和文化消费自然引出了消费者的文化和消费者的文化资本两个概念。消费者作为某个特定群体的成员,会继承和拥有这个群体的文化,即该群体一系列的态度、习俗、信念、价值观、规范以及技能等。至于每个消费者对所属群体的文化拥有状况如何,因人而异,受很多因素影响。至此,可以把消费者的文化资本定义为消费者拥有的文化存量,这种文化存量会使消费者产生文化消费意愿和消费能力,其中消费能力指的是解释、理解和欣赏文化产品的能力。显然,消费者的文化和消费者的文化资本分别与文化活动和文化消费相对应。

消费者的文化资本或者文化存量,体现为两部分:与文化产品有关的文化和文化消费品位。消费者具备相应的文化,对相应的文化产品自然产生消费意愿和消费能力。消费者经过多次对文化产品的消费而形成的消费意愿和消费能力,则是文化消费品位。这和消费品位使消费者能够识别欣赏文化产品中的文化价值,从而形成对该文化产品的消费偏好。

就消费者而言,由于文化消费品位是在消费过程中形成,那么文化消费品位与文化是一脉相承的,消费者的文化是文化消费品位形成的基础。但是消费者有了某种文化并不一定会形成相应的文化消费品位。因为尽管文化是形成文化消费品位的基础,但文化消费品位的形成还要受到诸如文化产品特性、价格,以及消费者收入、性别、年龄、种族、个人特质等因素的影响。正因为如此,文化消费品位具有广阔的成长空间。

(选自资树荣《消费者的文化资本研究》,有删改)

5.下面对文章内容的理解,与原文不相符的一项是

A.文化消费是对文化的消化、继承、积蓄、再造和创新的过程,是消费者获得精神享受的过程。

B.消费者支付货币消耗文化产品和免费观赏政府提供的公益性展演,都属于文化消费。

C.文化活动出于社会、政治、经济、家庭等多方面的需求,给个人、社会带来各种福利,是文化消费的体现。

D.消费者的文化资本与文化消费相对应,是消费者拥有的文化存量,会使消费者产生消费意愿和消费能力。

6.下面对“文化消费品位”的理解,与作者观点不一致的一项是

A.消费者乐于为文化产品消费,经过多次消费形成的消费意愿和消费能力,就是该消费者的文化消费品位。

B.消费者文化消费品位的形成,建立在其具备一定文化水平这一客观基础之上;消费者具备一定文化水平,就会形成相应的文化消费品位。

C.消费者能够欣赏鉴别文化产品中的文化价值,其文化消费品位起了很大作用。

D.文化消费品位不是静止不变的,它会随消费者文化底蕴、消费能力等因素的变化而变化。

7.下列推断与原文观点相符的一项是

A.到书店购买图书阅读属于文化消费,而到图书馆借阅则不属于文化消费。

B.商人收藏画作与画家收藏画作的不同,在于商人不懂绘画,没有文化消费品位。

C.作为一个特殊的文化消费群体,中考生因年龄、生活环境和文化水平比较接近,所以有一致的文化消费品位和消费偏好。

D.文化消费有利于文化的传承与创新,因此提高消费者的文化消费品位,有助于推动一个群体、一个国家的文化发展。

【答案】

5.C

6.B

7.D

【考点定位】筛选并整合文中的信息。能力层级为分析综合C。

6.试题分析:题干问的是“下面对‘文化消费品位’的理解,与作者观点不一致的一项是”,这是考查考生理解文中重要概念的能力。论述类文体阅读的命题主要从概念、判断、推理三个角度命题,概念类注意“答非所问”“内涵、外延不准”“误划类别”“张冠李戴”;判断类注意“范围不当”“偷换概念”“曲解文意”;推理类注意“强加因果”“强行推理”等错误。B项“消费者具备一定文化水平,就会形成相应的文化消费品位”说法错误,根据文章第四段“但是消费者有了某种文化并不一定会形成相应的文化消费品位。因为尽管文化是形成文化消费品位的基础,但文化消费品位的形成还受到诸如文化产品特性、价格以及消费收入、性别、年龄、种族、个人特质等因素的影响”,可见选项内涵不准。

7.试题分析:题干问的是“下列推断与原文观点相符的一项是”,这是考查考生理解作者的观点态度的能力。A项“而到图书馆借阅则不属于文化消费”说法错误,根据第一段“文化消费基本上可分为两类:一是消费者要实现文化消费,必须支付货币,这是主要的文化消费;另一类是由政府提供的公益性的文化消费”推断。B项“在于商人不懂绘画,没有文化消费品位”说法欠妥。根据原文第三段“消费者经过多次对文化产品的消费而形成的消费意愿和消费能力,则是文化消费品位,这和消费品位使消费者能够识别欣赏文化产品中的文化价值,从而形成对该文化产品的消费偏好”,推断选项B判断错误。C项“所以有一致的文化消费品位和消费偏好”说法错误,可根据原文第二段“至于每个消费者对所属群体的文化拥有状况如何,因人而异,受很多因素影响”推断。

典例2

(2016山东高考语文试卷)

阅读下面的文字,完成6~8题。

唐人古体

古体诗,亦名古诗、古风或往体诗,指的是产生于唐以前并和唐代新出现的近体诗(又名今体诗)相对的一种诗体。它的特点是格律限制不太严格,篇幅可长可短,押韵比较自由灵活,不必拘守对偶、声律,有四言、五言、七言、杂言等多种形式。不过唐人的古体以五言、七言为主,杂言也多以七言为主体。

五七言古诗自汉魏以来已经有了悠久的传统,至唐代又发生了新变。唐代社会生活领域的扩展和人的思想感情的复杂化,要求诗歌作品在表现范围上有较大的开拓,加上篇幅短小、格律严整的近体诗走向定型化,更促使这种少受时空限制的古诗朝着发挥自己特长的道路迈进。一般说来,较之魏晋六朝诗歌大多局限于比较单纯的抒情写景,唐人的古诗则趋向笔力驰骋、气象峥嵘、边幅开阔、语言明畅,不仅抒写波澜起伏的情感心理活动,还直接叙述事件,刻画人物,铺捧场景,生发议论,使诗歌表情达意的功能得到空前的发挥。唐代诗人中也有接近于汉魏古诗含蓄淳厚作风的,如王、孟、韦、柳,但较为少见,不构成唐人古诗的主流。另外,在音节上,唐代古诗受今体诗的影响,或则吸取声律的和谐与对仗的工整,或则有意走上反律化的途径,皆不同于晋、宋以前诗歌韵调的纯任自然。所以明代格调论者以唐人古诗为汉魏以来古诗的“变体”,并不算错。只是他们从伸正黜变、荣古虐今的传统观念出发,贬抑唐人古诗的成就,甚至宣言“唐无五言古诗”(李攀龙《唐选诗序》),那就太过分了。清王士禛《古诗选》在五言古诗部分选了一百多位汉魏六朝作家的作品,于唐人只取陈于昂、张九龄、李白、韦应物、柳宗元五家,还说是“四唐古诗之变,可以略睹焉”(《古诗选·五言诗凡例》),显示出同一偏见。倒是明末许学夷在《诗源辩体》中强调指出“唐人五古自有唐体”,它以敷陈充畅为特色,不能拿汉魏古诗委婉含蓄的作风来硬加绳尺,可谓通达之见。

至于同属唐人古体,五言和七言又有所差别,这个问题比较微妙,须细心体察。我们看五七言的区分,虽只在每句相差两个字上,但造成的节奏感和韵调感却很不一样。五言字少,念起来有一种安详舒缓的气度,近乎平时的语调;七言音促,上口时会给人以发扬蹈厉的感觉,类似于朗诵或歌唱表演的声腔。试读“杜陵有布衣,老大意转拙,许身一何愚。窃比稷与契”(杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》),或者像“暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看”(杜甫《石壕吏》)这样的句子,无论叙事还是抒情,口气何等自然平实,不带任何拖腔。但如“少陵野老吞声哭,春日潜行曲江曲,江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿”(杜甫《襄江头》),以至于“中兴诸将收山东,捷书夜报清昼同。河广传闻一苇过,胡危命在破竹中”(杜甫《洗兵马》)则不管是悲慨还是喜颂,是仄脚还是平收,念起来都有一种异乎寻常说话的调门。抑扬抗坠,铿锵成韵。我国古代传统上有诵诗和歌诗的区分,西洋歌剧音乐亦有宣叙调与咏叹调的歧异,五言和七言在调式上的分别大抵如此。这就是为什么五七言古诗尽管都起源于民歌,而五言诗在东汉叶以后即日渐脱离音乐,取得独立的发展,七言诗却长时期停留在乐府歌行体的范围内,直到唐代还常以七言短章合乐歌唱的缘故。

(节选自陈伯海《唐诗学引论》,有删改)

6.关于古体诗,下列表述符合原文意思的一项是

A.古体诗产生于唐代以前,在唐出现篇幅短小、格律严整、生命力更强的近体诗后,逐渐走向衰微。

B.古体诗的格律限制并不严格,因而形成了篇幅可长可短,押韵自由灵活,不必拘守对偶与声律的特点。

C.古体诗在形式上有四言、五言、七言、杂言等多种;唐人古体以五言、七言为主,更似绝句律诗。

D.五七言古体至唐而新变,是多种因素作用的结果;唐人古体虽为“古体”,其实已与以往古风不同。

7.下列关于“汉魏古诗”和“唐人古诗”的理解与分析,不正确的一项是

A.汉魏古诗大多局限于比较单纯的抒情写景,在作品表现范围上,不像唐人所作古诗那样开阔。

B.就含蓄淳厚的作风而言,汉魏古诗略胜一筹;就表情达意的功能而论,唐人古诗则更具优势。

C.唐人古诗有的在今体诗的影响下表现为声律和谐与对仗工整,有的继承汉魏古诗有意“反律化”。

D.两者各具特色,由汉魏古诗到唐人古诗,是变化,是拓展;一味地贬抑唐人古诗,失之偏颇。

8.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是

A.清王士禛对唐人五言古诗只认可五家,足见其偏见;明许学夷明察唐人五古特色,其观点可谓通达。

B.本文第三段采用了对比论证的方法,明确了唐人古体中的五言和七言在节奏感和韵律感方面的不同。

C.本文引用的语句分诗论和诗句两类,其作用是帮助读者准确把握不同时代古体诗形式和内容的异同。

D.白居易《琵琶行》中的“弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志”,抒情悲慨,读来抑扬抗坠,铿锵成韵。

6.【答案】D

7.【答案】C

【解析】

试题分析:C项原文是说“在音节上,唐代古诗受今体诗的影响,或则吸取声律的和谐与对仗的工整,或则有意走上反律化的途径,皆不同于晋、宋以前诗歌韵调的纯任自然”,据此可知选项说“继承汉魏古诗”在文中没有依据。

8.【答案】C

【解析】

试题分析:C项“其作用是帮助读者准确把握不同时代古体诗形式和内容的异同”不正确,引用的诗论部分,有的是为了说明古人对唐代的古诗有偏见,如引用清朝王士禛的“四唐古诗之望,可以略睹焉”就是为了说明王士禛对唐代古诗有偏见。

小结:

如何阅读一般论述类文章

以下主要从做选择题的角度加以归纳。

第1题:题干用语多为“下列关于原文内容的表述,不正确的一项是”。

考点多涉及对文中重要概念和句子的理解,涉及文本的范围多是开头第一、二两段,更多的是对原文有关信息的摘取转述,难度较小。

对此,做题时只要披文入理,循着选项,对照原文,确认各选项对原文词语、句子的理解是否有偏差即可。

第2题:题干用语多为“下列理解和分析,不符合原文意思的一项是”。

考点多涉及理解重要句子的含意和筛选并整合文中的信息,涉及的文本范围多在后半部分,更多的是对原文内容的理解和分析,转述时多了对信息的整合、加工。对此,做题方法同第1题,只不过难度略大些。

第3题:题干用语多为“根据原文内容,下列说法不正确的一项是”。

考点涉及筛选并整合文中的信息和分析概括作者在文中的观点态度,涉及文本的范围一般是全文,要求判断选项中的理解和分析是否能从原文相关信息中找到依据,带有推理引申性质。对此,做题时主要是看理解与分析在文中是否能找到信息依据,依据这些信息作出的判断和推理是否成立。

同课章节目录