专题4.2 热点题型一 筛选信息题-2017年高考语文热点+题型全突破 Word版含解析

文档属性

| 名称 | 专题4.2 热点题型一 筛选信息题-2017年高考语文热点+题型全突破 Word版含解析 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 135.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-03-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

21世纪教育网

论述类文本阅读

热点一

筛选整合信息题

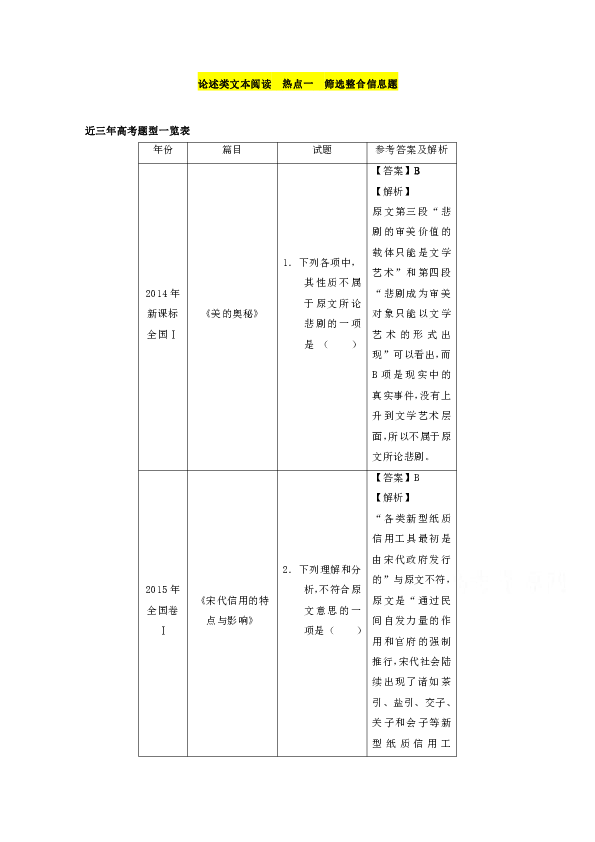

近三年高考题型一览表

年份

篇目

试题

参考答案及解析

2014年新课标全国Ⅰ

《美的奥秘》

1.下列各项中,其性质不属于原文所论悲剧的一项是

(

)

【答案】B【解析】原文第三段“悲剧的审美价值的载体只能是文学艺术”和第四段“悲剧成为审美对象只能以文学艺术的形式出现”可以看出,而B项是现实中的真实事件,没有上升到文学艺术层面,所以不属于原文所论悲剧。

2015年全国卷Ⅰ

《宋代信用的特点与影响》

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是(

)

【答案】B【解析】“各类新型纸质信用工具最初是由宋代政府发行的”与原文不符,原文是“通过民间自发力量的作用和官府的强制推行,宋代社会陆续出现了诸如茶引、盐引、交子、关子和会子等新型纸质信用工具”,其发行目的为解决“货币流通区域的割据性、货币供给数量的有限性,以及大量流通的钢铁钱细碎和不便携带的特性”。

2016年全国II

《塞壬的歌声》

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是(

)

【答案】C【解析】C选项偷换对象。原文中说的是小说家们注重故事之外的附加意味,并没有提人们如何。这类题目编题者会故意曲解文意或以偏概全,特别要关注句中限制性的副词,经比较即可得知是“在这些小说家笔下”而不是“人们”,范围扩大,且原文没有“因为故事情节已不再是现代小说最重要的因素”这层意思,曲解文意。

2016年全国III

《历史中的文学与文学中的历史》

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是(

)

【答案】D【解析】D项“电视剧《康熙王朝》对历史事件和历史人物虚构,其中部分情节与历史事实有出入,不能从这类作品中发掘史料”有误,否定太绝对,根据原文第四段“至于纯粹的文学作品,当然也能从中发掘史料”,可以推出答案。

筛选并整合文中的信息题型概述:

“筛选”是指根据题目要求,辨别相关信息的真伪、主次、轻重,把符合题目要求的信息提取出来。

“整合”是指对提出来的信息进行分类、概括、转换、组合,做到符合题目要求。

“文中的信息”包括:文本的基本概念;对重要概念的阐释;能体现文本主旨和写作意图的句子;含义深刻的句子。

【规律总结】

一般题设的提问方式

1.根据原文提供的信息,下列不属于“×××”的一项是

2.根据文意,属于“×××”的依据(原因)的一项是

3.下列理解和分析,符合(不符合)原文意思的一项是

高考真题展示

(2016全国卷I)阅读下面的文字,完成1~3题。

殷墟甲骨文是商代晚期刻在龟甲兽骨上的文字,是商王室及其他贵族利用龟甲兽骨占卜吉凶时写刻的卜辞和与占卜有关的记事文字。殷墟甲骨文的发现对中国学术界产生了巨大而深远的影响。

甲骨文的发现证实了商王朝的存在。历史上,系统讲述商史的是司马迁的《史记·殷本纪》,但此书撰写的时代距商代较远;即使公认保留了较多商人语言的《尚书·盘庚》篇,其中亦多杂有西周时的词语,显然是被改造过的文章。因此,胡适曾主张古史作为研究对象,可“缩短二三千年,从诗三百篇做起”。甲骨文的发现,将商人亲手书写、契刻的文字展现在学者面前,使商史与传说时代分离而进入历史时代。特别是1917年王国维写了《殷卜辞中所见先公先王考》及《续考》,证明《史记·殷本纪》与《世本》所载殷王世系几乎皆可由卜辞资料印证,是基本可靠的。论文无可辩驳地证明《殷本纪》所载的商王朝是确实存在的。

甲骨文的发现也使《史记》之类的历史文献中有关中国古史记载的可信性增强。因为这一发现促使史学家们想到,既然《殷本纪》中的商王世系基本可信,司马迁的《史记》也确如刘向、扬雄所言是一部“实录”,那么司马迁在《史记·夏本纪》中所记录的夏王朝与夏王世系恐怕也不是向壁虚构。特别是在20世纪20年代疑古思潮流行时期,甲骨文资料证实了《殷本纪》与《世本》的可靠程度,也使历史学家开始摆脱困惑,对古典文献的可靠性恢复了信心。

甲骨文的发现同时引发了震撼中外学术界的殷墟发掘。“五四运动”促使中国的历史学界发生了两大变化:一是提倡实事求是的科学态度,古史辨派对一切经不住史证的旧史学的无情批判,使人痛感中国古史上科学的考古资料的极端贫乏;二是历史唯物主义在史学界产生了巨大影响。1925年王国维在清华国学研究院讲授《古史新证》,力倡“二重证据法”,亦使中国历史学研究者开始注重地下出土的新材料。这些历史因素对近代考古学在中国的兴起具有催生作用。1928年秋,当时的中央研究院历史语言研究所开始发掘殷墟,其最初的目的乃是继续寻找甲骨。而第二次发掘时,已从主要寻找甲骨变成了对整个遗址所有遗存的科学发掘。

甲骨文的发现还大大加速了对传统的中国文字学的改造。汉代以后中国的文字学家崇尚许慎的《说文解字》,传统的文字学主要是《说文》学;但由于北宋以来金石学的发展,特别是对金文的研究,已不断地用商周古文字对《说文》的文字学进行补充。到了清代,对金石学的研究进一步深入,使《说文》的权威性受到了较大的冲击。甲骨文的发现提供了汉字的早期形式,其构成离小篆甚远,多有象形、会意文字,令当时学者眼界大开。《说文》以小篆为本解释字源的理论难以维持,从此中国文字学就进入了一个新的时期。

(摘编自朱凤瀚《近百年来的殷墟甲骨文研究》)

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

【 】

A.在20世纪20年代疑古思潮流行时期,一些历史学家对《世本》的可靠性将信将疑,认为其中记载的一些内容恐怕是虚构的。

B.旧史学的研究既缺少实事求是的科学态度,又缺乏科学的考古资料。因而它受到古史辨派的无情批判。

C.王国维的“二重证据法”让中国历史研究者认识到,在考证古史时不仅要注重历史文献的记载,也要重视地下出土的新材料。

D.许慎的《说文解字》没有利用汉字的早期形式,而主要依据小篆来研究古文字,这使它在解释字源方面存在着一定的不足。

【答案】B

【解析】

试题分析:本题考查对文本内容的辨析。首先浏览选项,然后到文中找到与选项相关的语句,进行比较、

辨析。B项范围扩大:原文只是说“古史辩派对一切经不住史证的旧史学的无情批判”,并没有泛指旧史学,

选项漏掉了修饰语。

【考点定位】筛选并整合文中的信息。能力层级为分析综合C。

旧史学的研究既缺少实事求是的科学态度,又缺乏科学的考古资料,因而它受到古史辨派的无情批判。

一是提倡实事求是的科学态度,古史辨派对一切经不住史证的旧史学的无情批判,使人痛感中国古史上科学的考古资料的极端贫乏。

该选项属于无中生有,理由是:古史辨派批判旧史学是因为旧史学经不住史证,其中缺乏科学的考古资料,说它们“缺少实事求是的科学态度”于文无据。

仔细检查所给选项内容是否能在原文中找到依据,或者是否能根据原文合理地推断出来。

【方法总结】

筛选整合是一个化繁为简的过程。回答此类问题,要关注重要句子。具体来说,就是三步筛选法:

第一步,“勾画”:一是大概理解作者“说了什么”,二是命题者所拟制的选项多半与勾画出来的中心句和关键词有关,这样可以比照异同,快速找到【答案】。

第二步,“对照”:在答题的时候找到与题干相对应的内容,看是哪个词被删除了,选项与题干的意思是否符合,须仔细严谨地对照。

第三步,“分析”:明白命题的思路,看看是否有下面的几种现象:①漏掉信息、以偏概全;②因果倒置、主客互换;③未然已然、信息有变;④无中生有、查无实据。

【触类旁通】

【2017届安徽合肥一中高三上第一次月考】阅读下面的文字,完成1-3题。

汉字美学意蕴探秘

汉字如何诞生已经无从考证,传说,仓颉造字,“天雨粟,鬼夜哭”,古人对文字的创生充满惊怖和景仰之情,后世“敬惜字纸”的意识中凝聚着华人对“文字”的共通感。今天,我们从古人刻画的留痕中,我们依然能够感受到那种鲜活灵动的精神。这种精神凝聚在汉字中,凝聚在书法中,凝聚在甲骨、青铜器、竹帛中。中华民族一项最伟大的创造,无疑是汉字这一文化符号。

从文字的起源来看,即使是拼音文字,亦需以一定形体作为“符号”来展示“声音”。也就是说,在根本意义上,形、音的合一,是所有文字必然的归宿。只不过,西方的拼音文字是以“字母”为基本元素的,“字母”作为表音的基础,生成为“单词”,方才成为西方语言书面表达的意义元素。汉字则不然。许慎的《说文解字序》曰:“仓颉之初作书也,盖依类象形,故谓之文。其后形声相益,即谓之字。文者,物象之本;字者,言孳乳①而浸多也。”这里,着重指出了“象形”的重要性。“文字”获得了一种哲学意义,作为“物象之本”的“文”和“形声相益”的“字”构成的“汉字”,与“字母”的不同在于,它是以“形声相益”的复合形态出现的。“字”所包含的“孳乳”义,与西方的“字母”不同,是以“字子”形态出现的——从而具有了一种生态学意义上的“生生不息”的创发性。

所以,从图画文字到象形文字,汉字完成了一种飞跃。“图”进一步形式化,“画”进一步抽象化,从而使“字”逐渐“象形化”“文字化”。也就是说,汉字,正如公认的,是合形、音、义为一体的文字。这里,就产生了一种似乎古怪的现象,那就是把汉字说成是表意文字。

从以上提到的关于文字形态的进化论思路来看,从图画、象形、表意、表音这个序列,选择一个恰当位置定义汉字,似乎最佳选择就是表意文字。可是,若从“字母”来说,则西方“文字”表音说似乎可通;但“字母”与中国“汉字”的地位明显不对等。“字”对应的是西方的“词”。而西方的“词”难道不是“表意”的吗 所以,在这里出现了一种概念错置,一种颇为荒唐的指称错乱。其内在原因,则不能不归结为一种文化心态上的诉求。汉字的复杂性,却在这样的单线进化论中被忽视了。

汉字作为一种合形、音、义为一体的文字,其为人诟病处在“象形”。可是,正因为“象形”,汉字才具有了独特的审美属性,才衍生了世界上最独特的一种艺术形式,即书法。汉字是一种具有文化丰富性的符号,把不同模式、不同媒介的信息综合为一;图画、象形、表意、表音,这四种“文字发展阶段”,都智慧地凝结在“汉字”这种独特的符号之中,并且能够自由自在地表达,从而成为一种美学上的奇迹。汉字美学之提出,正在于汉字独具的文化特质。在一些人看来的“落后”,却恰恰是汉字伟大的地方。

(选自《文史知识》2015年第4期)

【注】①孳乳:繁殖、派生。

2.下列对文章的分析和理解,不符合文意的一项是

(

)(3分)

A.仓颉造字的传说体现了古人对文字创生的复杂情感,古人对写有文字纸张的尊敬、爱惜之情表现了他们对文字本身推崇、敬仰的思想。

B.从文字的起源分析,所有文字都需要形体作为“符号”来表示字的读音,不过汉字与拼音文字的区别在于汉字以“字子”的形态出现。

C.从图画文字到象形文字是一次重大的变化,此时的汉字特点是“图”更加形式化、“画”更加抽象化,进而发展成似乎古怪的表意文字。

D.有些人把汉字的象形性当作落后的象征,而忽略了汉字独具的文化特质使得汉字蕴含美学,汉字正因为其美学特质从而成为伟大的文字。

【答案】

2.C

【解析】

2.

【考点定位】筛选并整合文中的信息。能力层级为分析综合C。

【名师点睛】这是一道筛选并整合信息的题目,筛选整合信息的题目侧重于对文中佐证观点的现象、材料

的运用的准确性进行考核,主要的错误类型是强拉因果、因果倒置、曲解文意、无中生有、混淆范围、偷

换概念等等。此题选项C曲解文意。

【名师点拨】

类型 无中生有

类型解读

干扰项的内容在原文中根本找不到根据,或原文并无此意,纯属命题者故意捏造出来迷惑考生的。

选项特征

1.选项句的意思往往和文章的整体意思相近,但在原文中找不到具体依据。2.选项句中的几个词在原文中都有,但在原文的位置不同。

1.把握主要内容

“筛选并整合文中的信息”涉及的内容范围比较大,所以把握全文主要内容是基础。

2.确定筛选区间

做题时,先认真分析题干,明确命题方向,然后在文本中确定筛选区间,找准跟试题的选项对应的原句。其中特别要注意文中的分散信息,即没有集中在同一段落或相邻段落,分散在文章的各个部分中的信息。

这种题型属于对文本的误读,错误类型是无中生有。

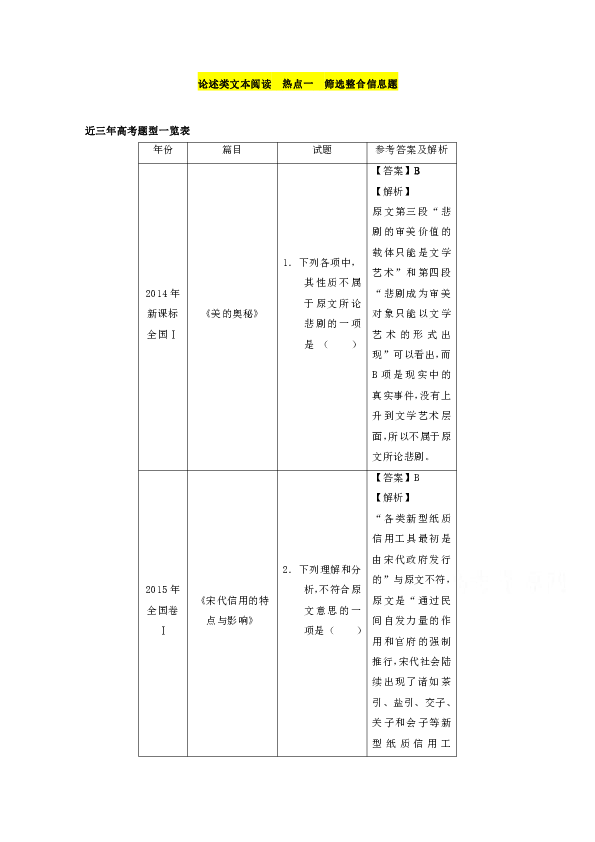

论述类文本阅读

热点一

筛选整合信息题

近三年高考题型一览表

年份

篇目

试题

参考答案及解析

2014年新课标全国Ⅰ

《美的奥秘》

1.下列各项中,其性质不属于原文所论悲剧的一项是

(

)

【答案】B【解析】原文第三段“悲剧的审美价值的载体只能是文学艺术”和第四段“悲剧成为审美对象只能以文学艺术的形式出现”可以看出,而B项是现实中的真实事件,没有上升到文学艺术层面,所以不属于原文所论悲剧。

2015年全国卷Ⅰ

《宋代信用的特点与影响》

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是(

)

【答案】B【解析】“各类新型纸质信用工具最初是由宋代政府发行的”与原文不符,原文是“通过民间自发力量的作用和官府的强制推行,宋代社会陆续出现了诸如茶引、盐引、交子、关子和会子等新型纸质信用工具”,其发行目的为解决“货币流通区域的割据性、货币供给数量的有限性,以及大量流通的钢铁钱细碎和不便携带的特性”。

2016年全国II

《塞壬的歌声》

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是(

)

【答案】C【解析】C选项偷换对象。原文中说的是小说家们注重故事之外的附加意味,并没有提人们如何。这类题目编题者会故意曲解文意或以偏概全,特别要关注句中限制性的副词,经比较即可得知是“在这些小说家笔下”而不是“人们”,范围扩大,且原文没有“因为故事情节已不再是现代小说最重要的因素”这层意思,曲解文意。

2016年全国III

《历史中的文学与文学中的历史》

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是(

)

【答案】D【解析】D项“电视剧《康熙王朝》对历史事件和历史人物虚构,其中部分情节与历史事实有出入,不能从这类作品中发掘史料”有误,否定太绝对,根据原文第四段“至于纯粹的文学作品,当然也能从中发掘史料”,可以推出答案。

筛选并整合文中的信息题型概述:

“筛选”是指根据题目要求,辨别相关信息的真伪、主次、轻重,把符合题目要求的信息提取出来。

“整合”是指对提出来的信息进行分类、概括、转换、组合,做到符合题目要求。

“文中的信息”包括:文本的基本概念;对重要概念的阐释;能体现文本主旨和写作意图的句子;含义深刻的句子。

【规律总结】

一般题设的提问方式

1.根据原文提供的信息,下列不属于“×××”的一项是

2.根据文意,属于“×××”的依据(原因)的一项是

3.下列理解和分析,符合(不符合)原文意思的一项是

高考真题展示

(2016全国卷I)阅读下面的文字,完成1~3题。

殷墟甲骨文是商代晚期刻在龟甲兽骨上的文字,是商王室及其他贵族利用龟甲兽骨占卜吉凶时写刻的卜辞和与占卜有关的记事文字。殷墟甲骨文的发现对中国学术界产生了巨大而深远的影响。

甲骨文的发现证实了商王朝的存在。历史上,系统讲述商史的是司马迁的《史记·殷本纪》,但此书撰写的时代距商代较远;即使公认保留了较多商人语言的《尚书·盘庚》篇,其中亦多杂有西周时的词语,显然是被改造过的文章。因此,胡适曾主张古史作为研究对象,可“缩短二三千年,从诗三百篇做起”。甲骨文的发现,将商人亲手书写、契刻的文字展现在学者面前,使商史与传说时代分离而进入历史时代。特别是1917年王国维写了《殷卜辞中所见先公先王考》及《续考》,证明《史记·殷本纪》与《世本》所载殷王世系几乎皆可由卜辞资料印证,是基本可靠的。论文无可辩驳地证明《殷本纪》所载的商王朝是确实存在的。

甲骨文的发现也使《史记》之类的历史文献中有关中国古史记载的可信性增强。因为这一发现促使史学家们想到,既然《殷本纪》中的商王世系基本可信,司马迁的《史记》也确如刘向、扬雄所言是一部“实录”,那么司马迁在《史记·夏本纪》中所记录的夏王朝与夏王世系恐怕也不是向壁虚构。特别是在20世纪20年代疑古思潮流行时期,甲骨文资料证实了《殷本纪》与《世本》的可靠程度,也使历史学家开始摆脱困惑,对古典文献的可靠性恢复了信心。

甲骨文的发现同时引发了震撼中外学术界的殷墟发掘。“五四运动”促使中国的历史学界发生了两大变化:一是提倡实事求是的科学态度,古史辨派对一切经不住史证的旧史学的无情批判,使人痛感中国古史上科学的考古资料的极端贫乏;二是历史唯物主义在史学界产生了巨大影响。1925年王国维在清华国学研究院讲授《古史新证》,力倡“二重证据法”,亦使中国历史学研究者开始注重地下出土的新材料。这些历史因素对近代考古学在中国的兴起具有催生作用。1928年秋,当时的中央研究院历史语言研究所开始发掘殷墟,其最初的目的乃是继续寻找甲骨。而第二次发掘时,已从主要寻找甲骨变成了对整个遗址所有遗存的科学发掘。

甲骨文的发现还大大加速了对传统的中国文字学的改造。汉代以后中国的文字学家崇尚许慎的《说文解字》,传统的文字学主要是《说文》学;但由于北宋以来金石学的发展,特别是对金文的研究,已不断地用商周古文字对《说文》的文字学进行补充。到了清代,对金石学的研究进一步深入,使《说文》的权威性受到了较大的冲击。甲骨文的发现提供了汉字的早期形式,其构成离小篆甚远,多有象形、会意文字,令当时学者眼界大开。《说文》以小篆为本解释字源的理论难以维持,从此中国文字学就进入了一个新的时期。

(摘编自朱凤瀚《近百年来的殷墟甲骨文研究》)

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

【 】

A.在20世纪20年代疑古思潮流行时期,一些历史学家对《世本》的可靠性将信将疑,认为其中记载的一些内容恐怕是虚构的。

B.旧史学的研究既缺少实事求是的科学态度,又缺乏科学的考古资料。因而它受到古史辨派的无情批判。

C.王国维的“二重证据法”让中国历史研究者认识到,在考证古史时不仅要注重历史文献的记载,也要重视地下出土的新材料。

D.许慎的《说文解字》没有利用汉字的早期形式,而主要依据小篆来研究古文字,这使它在解释字源方面存在着一定的不足。

【答案】B

【解析】

试题分析:本题考查对文本内容的辨析。首先浏览选项,然后到文中找到与选项相关的语句,进行比较、

辨析。B项范围扩大:原文只是说“古史辩派对一切经不住史证的旧史学的无情批判”,并没有泛指旧史学,

选项漏掉了修饰语。

【考点定位】筛选并整合文中的信息。能力层级为分析综合C。

旧史学的研究既缺少实事求是的科学态度,又缺乏科学的考古资料,因而它受到古史辨派的无情批判。

一是提倡实事求是的科学态度,古史辨派对一切经不住史证的旧史学的无情批判,使人痛感中国古史上科学的考古资料的极端贫乏。

该选项属于无中生有,理由是:古史辨派批判旧史学是因为旧史学经不住史证,其中缺乏科学的考古资料,说它们“缺少实事求是的科学态度”于文无据。

仔细检查所给选项内容是否能在原文中找到依据,或者是否能根据原文合理地推断出来。

【方法总结】

筛选整合是一个化繁为简的过程。回答此类问题,要关注重要句子。具体来说,就是三步筛选法:

第一步,“勾画”:一是大概理解作者“说了什么”,二是命题者所拟制的选项多半与勾画出来的中心句和关键词有关,这样可以比照异同,快速找到【答案】。

第二步,“对照”:在答题的时候找到与题干相对应的内容,看是哪个词被删除了,选项与题干的意思是否符合,须仔细严谨地对照。

第三步,“分析”:明白命题的思路,看看是否有下面的几种现象:①漏掉信息、以偏概全;②因果倒置、主客互换;③未然已然、信息有变;④无中生有、查无实据。

【触类旁通】

【2017届安徽合肥一中高三上第一次月考】阅读下面的文字,完成1-3题。

汉字美学意蕴探秘

汉字如何诞生已经无从考证,传说,仓颉造字,“天雨粟,鬼夜哭”,古人对文字的创生充满惊怖和景仰之情,后世“敬惜字纸”的意识中凝聚着华人对“文字”的共通感。今天,我们从古人刻画的留痕中,我们依然能够感受到那种鲜活灵动的精神。这种精神凝聚在汉字中,凝聚在书法中,凝聚在甲骨、青铜器、竹帛中。中华民族一项最伟大的创造,无疑是汉字这一文化符号。

从文字的起源来看,即使是拼音文字,亦需以一定形体作为“符号”来展示“声音”。也就是说,在根本意义上,形、音的合一,是所有文字必然的归宿。只不过,西方的拼音文字是以“字母”为基本元素的,“字母”作为表音的基础,生成为“单词”,方才成为西方语言书面表达的意义元素。汉字则不然。许慎的《说文解字序》曰:“仓颉之初作书也,盖依类象形,故谓之文。其后形声相益,即谓之字。文者,物象之本;字者,言孳乳①而浸多也。”这里,着重指出了“象形”的重要性。“文字”获得了一种哲学意义,作为“物象之本”的“文”和“形声相益”的“字”构成的“汉字”,与“字母”的不同在于,它是以“形声相益”的复合形态出现的。“字”所包含的“孳乳”义,与西方的“字母”不同,是以“字子”形态出现的——从而具有了一种生态学意义上的“生生不息”的创发性。

所以,从图画文字到象形文字,汉字完成了一种飞跃。“图”进一步形式化,“画”进一步抽象化,从而使“字”逐渐“象形化”“文字化”。也就是说,汉字,正如公认的,是合形、音、义为一体的文字。这里,就产生了一种似乎古怪的现象,那就是把汉字说成是表意文字。

从以上提到的关于文字形态的进化论思路来看,从图画、象形、表意、表音这个序列,选择一个恰当位置定义汉字,似乎最佳选择就是表意文字。可是,若从“字母”来说,则西方“文字”表音说似乎可通;但“字母”与中国“汉字”的地位明显不对等。“字”对应的是西方的“词”。而西方的“词”难道不是“表意”的吗 所以,在这里出现了一种概念错置,一种颇为荒唐的指称错乱。其内在原因,则不能不归结为一种文化心态上的诉求。汉字的复杂性,却在这样的单线进化论中被忽视了。

汉字作为一种合形、音、义为一体的文字,其为人诟病处在“象形”。可是,正因为“象形”,汉字才具有了独特的审美属性,才衍生了世界上最独特的一种艺术形式,即书法。汉字是一种具有文化丰富性的符号,把不同模式、不同媒介的信息综合为一;图画、象形、表意、表音,这四种“文字发展阶段”,都智慧地凝结在“汉字”这种独特的符号之中,并且能够自由自在地表达,从而成为一种美学上的奇迹。汉字美学之提出,正在于汉字独具的文化特质。在一些人看来的“落后”,却恰恰是汉字伟大的地方。

(选自《文史知识》2015年第4期)

【注】①孳乳:繁殖、派生。

2.下列对文章的分析和理解,不符合文意的一项是

(

)(3分)

A.仓颉造字的传说体现了古人对文字创生的复杂情感,古人对写有文字纸张的尊敬、爱惜之情表现了他们对文字本身推崇、敬仰的思想。

B.从文字的起源分析,所有文字都需要形体作为“符号”来表示字的读音,不过汉字与拼音文字的区别在于汉字以“字子”的形态出现。

C.从图画文字到象形文字是一次重大的变化,此时的汉字特点是“图”更加形式化、“画”更加抽象化,进而发展成似乎古怪的表意文字。

D.有些人把汉字的象形性当作落后的象征,而忽略了汉字独具的文化特质使得汉字蕴含美学,汉字正因为其美学特质从而成为伟大的文字。

【答案】

2.C

【解析】

2.

【考点定位】筛选并整合文中的信息。能力层级为分析综合C。

【名师点睛】这是一道筛选并整合信息的题目,筛选整合信息的题目侧重于对文中佐证观点的现象、材料

的运用的准确性进行考核,主要的错误类型是强拉因果、因果倒置、曲解文意、无中生有、混淆范围、偷

换概念等等。此题选项C曲解文意。

【名师点拨】

类型 无中生有

类型解读

干扰项的内容在原文中根本找不到根据,或原文并无此意,纯属命题者故意捏造出来迷惑考生的。

选项特征

1.选项句的意思往往和文章的整体意思相近,但在原文中找不到具体依据。2.选项句中的几个词在原文中都有,但在原文的位置不同。

1.把握主要内容

“筛选并整合文中的信息”涉及的内容范围比较大,所以把握全文主要内容是基础。

2.确定筛选区间

做题时,先认真分析题干,明确命题方向,然后在文本中确定筛选区间,找准跟试题的选项对应的原句。其中特别要注意文中的分散信息,即没有集中在同一段落或相邻段落,分散在文章的各个部分中的信息。

这种题型属于对文本的误读,错误类型是无中生有。

同课章节目录