江苏省南京市2017届高三(上)期中语文试卷(解析版)

文档属性

| 名称 | 江苏省南京市2017届高三(上)期中语文试卷(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 147.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-03-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2016-2017学年江苏省南京市高三(上)期中语文试卷

一、语言运用

1.依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一项是( )

①长期以来

联合国安理会五个常任理事国中,美、英、法的立场比较一致,而中、俄的立场往往。所以,中俄加强合作与交流,就能达到双赢。

②社会主义市场经济既是法治经济,也是道德经济。我国那些百年老店这所以能历久弥新、基业长存,就是因为他们诚实守信,童叟无欺,。

③蒙娜丽莎的神秘微笑为什么是最美的?500多年来,人们一直对此,即使是同一个观者,在不同的时间去看,感受似乎都有所不同。

A.不约而同

一诺千金

莫衷一是

B.不谋而合

一言九鼎

各执一词

C.不约而同

一言九鼎

各执一词

D.不谋而合

一诺千金

莫衷一是

2.下列诗句中修辞手法不同的一项是( )

A.梧桐真不甘衰谢,数叶迎风尚有声

B.暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘

C.一水护田将绿绕,两山排闼送青来

D.绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹

3.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

中国大运河是地球上对自然地理面貌改变最大的人类工程,,。,。,

①京杭运河只是人们最熟悉的那部分

②在漫长的时光里,这条河流支撑生活,激发灵感,启迪心智并指引未来

③这是中国人用了2500年时间与自然共同完成的壮丽奇观

④亚洲大陆东部的天然大河都被它联络贯穿,支流多到无法计算

⑤中国大运河还包括隋唐运河、浙东运河在内的数千公里广阔空间

⑥在这个空间内,可以看到无数智慧、勇气、决心,还有温情。

A.③①④②⑤⑥

B.④③①⑤⑥②

C.③④①⑤⑥②

D.④①③②⑤⑥

4.下列句中语言表达不得体的一项是( )

A.拙作奉上,望哂笑之余,不吝赐教

B.近悉教躬违和,弟子特此致候

C.阁下访问寒舍,我深荣幸

D.此事我须权衡利弊,方可作出钧裁

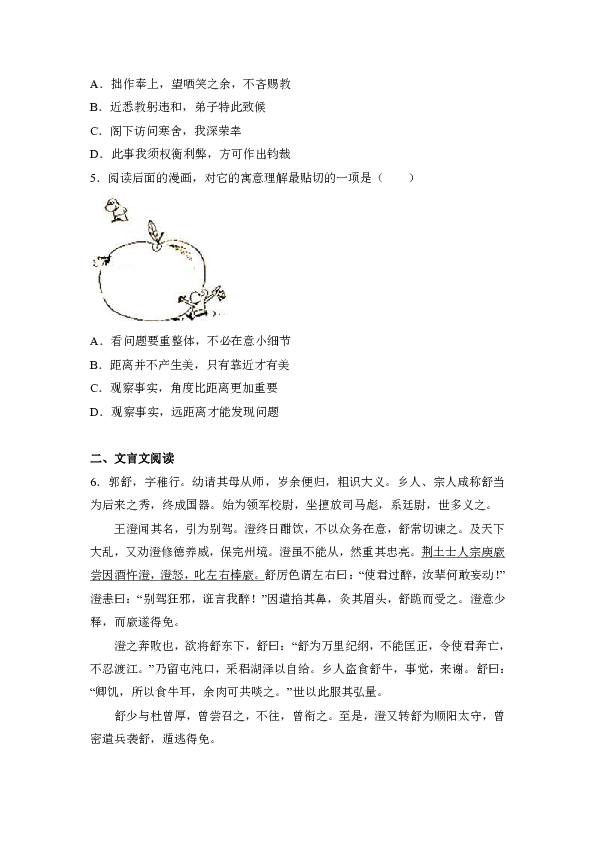

5.阅读后面的漫画,对它的寓意理解最贴切的一项是( )

A.看问题要重整体,不必在意小细节

B.距离并不产生美,只有靠近才有美

C.观察事实,角度比距离更加重要

D.观察事实,远距离才能发现问题

二、文言文阅读

6.郭舒,字稚行。幼请其母从师,岁余便归,粗识大义。乡人、宗人咸称舒当为后来之秀,终成国器。始为领军校尉,坐擅放司马彪,系廷尉,世多义之。

王澄闻其名,引为别驾。澄终日酣饮,不以众务在意,舒常切谏之。及天下大乱,又劝澄修德养威,保完州境。澄虽不能从,然重其忠亮。荆土士人宗庾廞尝因酒忤澄,澄怒,叱左右棒廞。舒厉色谓左右曰:“使君过醉,汝辈何敢妄动!”澄恚曰:“别驾狂邪,诳言我醉!”因遣掐其鼻,灸其眉头,舒跪而受之。澄意少释,而廞遂得免。

澄之奔败也,欲将舒东下,舒曰:“舒为万里纪纲,不能匡正,令使君奔亡,不忍渡江。”乃留屯沌口,采稆湖泽以自给。乡人盗食舒牛,事觉,来谢。舒曰:“卿饥,所以食牛耳,余肉可共啖之。”世以此服其弘量。

舒少与杜曾厚,曾尝召之,不往,曾衔之。至是,澄又转舒为顺阳太守,曾密遣兵袭舒,遁逃得免。

王敦召为参军,转从事中郎。敦谋为逆,舒谏不从,使守武昌。高官督护缪坦尝请武昌城西地为营,太守乐凯言于敦曰:“百姓久买此地,种菜自赡,不宜夺之。”敦大怒曰:“王处仲①不来江湖,当有武昌地不,而人云是我地邪!”凯惧,不敢言。舒曰:“公听舒一言。”敦曰:“平子②以卿病狂,故掐鼻灸眉头,旧疢③复发邪!”舒曰:“古之狂也直。昔尧立诽谤之木,舜置敢谏之鼓,然后事无枉纵。公为胜尧、舜邪?乃逆折舒,使不得言。何与古人相远!”敦曰:“卿欲何言?”舒曰:“缪坦可谓小人,疑误视听,夺人私地,以强陵弱。晏子称君曰其可臣献其否以成其可是以舒等不敢不言。”敦即使还地。众咸壮之。敦重舒公亮,给赐转丰,数诣其家,表为梁州刺史。

(选自晋书 卷四十三 列传十三》,有删节)

【注】①处仲:王敦的字。②平子:王澄的字。③疢(chèn):病。

(1)对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是

A.舒常切评之

切:率真

B.曾衔之

衔:怀恨

C.种菜自赡

赡:赡养

D.给赐转丰

丰:丰厚

(2)下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是

A.不以众务在意

世以此服其弘量

B.汝辈何敢妄动

何与古人相远

C.澄之奔败也

古之狂也直

D.乃留屯口

乃逆折舒

(3)将下列句子翻译为现代汉语。

①荆土士人宗庾廞尝因酒忤澄,澄怒,叱左右棒廞。

②昔尧立诽谤之木,舜置敢谏之鼓,然后事无枉纵。

③敦即使还地。众咸壮之。

(4)根据文意,概括郭舒的性格特点。

三、古诗词鉴赏

7.

咏怀古迹(其二)①

杜甫

摇落深知宋玉②悲,风流儒推亦吾师。

怅望千秋一洒泪,萧条异代不同时。

江山故宅空文藻,云雨荒台岂梦思。

最是楚宫俱泯灭,舟人指点到今疑。

【注】①本诗作于大历元年,为杜甫在夔州所写,凭吊楚国著名辞赋作家宋玉。②宋玉,楚国辞赋作家,政治上不得志,抱负无法实现。所著《九辩》开篇有:“悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰。”相传其故宅在江陵。

(1)诗以“摇落”秋风开篇,有何作用?

(2)诗人称宋玉“风流儒雅”“亦吾师”,有何言外之意?

(3)概括诗人在诗中所表达的情感。

四、名句名篇默写

8.补写出下列名句名篇中的空缺部分。

(1)无丝竹之乱耳, 。(刘禹锡《陋室铭》)

(2) ,洪波涌起。(曹操《观沧海》)

(3) ,往往取酒还独倾。(白居易)

(4)若夫日出而林霏开, 晦明变化者,山间之朝暮也。(欧阳修《醉翁亭记》)

(5) ,而神明自得,圣心备焉。(《荀子 劝学》)

(6)总角之宴,言笑晏晏。 ,不思其反。(《诗经 卫风 氓》)

(7)扪参历井仰胁息, 。(李白《蜀道难》)

(8) ,夕揽洲之宿莽。(屈原《离骚》)

五、现代文阅读:文学类文本

9.阅读下面的作品,完成下列各题。

老

爱

情

苏

童

我这里说的爱情故事也许会让一些读者失望,但是当我说完这个故事后,相信也有一些读者会受到一丝震动。

话说20世纪70年代,我们香椿树街有一对老夫妇,当时是六七十岁的样子,妻子身材高挑,白皮肤,大眼睛,看得出来年轻的时候是个美人;丈夫虽然长得不丑,但是一个矮子。他们出现在街上,乍一看,不配,仔细一看却是天造地设的一对。为什么这么说呢?这对老夫妻彼此之间是镜子,除了性别不同,他们的眼神相似,表情相似,甚至两人脸上的黑痣,一个在左脸颊,一个在右脸颊,也是配合得天衣无缝。他们到煤店买煤,一只箩筐,一根扁担,丈夫在前面,妻子在后面,这与别人家夫妇扛煤的位置不同,没有办法,不是他们别出心栽,是因为那丈夫矮、力气小,做妻子的反串了男角。

他们有个女儿,嫁出去了。女儿把自己的孩子丢在父母那里,也不知是为了父母,还是为了自己。她自己大概一个星期回一次娘家。

这是一个星期天的下午,女儿在外面“嘭嘭嘭”敲门,里面立即响起一阵杂番的脚步声,老夫妇同时出现在门边,两张苍老而欢乐的笑脸,笑起来两个人的嘴角居然都向右边歪着。

但女儿回家不是来向父母微笑的,她的任务似乎是为埋怨和教训她的双亲。她高声地列举出父母所干的糊涂事,包括拖把在地板上留下太多的积水,包括他们对孩子的溺爱,给他吃太多,穿得也太多。她一边喝着老人给她做的红枣汤,一边说:“唉,对你们说了多少遍也没用,我看你们是老糊涂了。”

老夫妻一听,忙走过去给外孙脱去多余的衣服,他们面带愧色,不敢争辩,似乎默认这么一个事实:他们是老了,是有点老糊涂了。

过一会儿,那老妇人给女儿收拾着汤碗,突然捂着胸口,猝然倒了下来,死了,据说死因是心肌梗塞。死者人缘好,邻居们听说了都去吊唁。他们看见平日不太孝顺的女儿这会儿哭成了泪人儿了,都不觉得奇怪,这么好的母亲死了,她不哭才奇怪呢!他们奇怪的是那老头,他面无表情,坐在亡妻的身边,看上去很平静。外孙不懂事,就问:“外公,你怎么不哭?”

老人说:“外公不会哭。外婆死了,外公也死的,外公今天也死的。”

孩子说:“你骗人,你什么病也没有,不会死的。”

老人摇摇头,说:“外公不骗人,外公今天也要死了。你看外婆临死不肯闭眼,她丢不下我,我也丢不下她。我要陪着你外婆哩。”

大人们听见老人的话,都多了心眼,小心地看着他。但老人并没有任何自寻短见的端倪,他一直静静地守在亡妻的身边,坐在一张椅子上。他一直坐在椅子上。夜深了,守夜的人们听见老人喉咙里响起一阵痰声,未及人们做出反应,老人就歪倒在亡妻的灵床下面了。这时就听见堂屋里自鸣钟“当当当”连着响了起来,人们一看,正是夜里12点!

正如他宣布的那样,那矮个子的老人心想事成,陪着妻子一起去了。如果不是人们亲眼看见,谁会相信这样的事情?但这个故事是真实的,那对生死相守的老人确有其人,他们是我的邻居,死于20世纪70年代末的同一天。那座老自鸣钟后来就定格在12点,犹如上了锈一样,任人们怎么拔转就是一动也不动。

这个故事叙述起来就这么简单,不知道你怎么看,我一直认为这是我一生能说的最动人的爱情故事。

(1)分析小说中“老夫妻”的形象特征。

(2)小说安排“女儿”这个人物有何作用?

(3)小说的标题“老爱情”有什么含义?结合内容谈谈你的理解。

(4)小说结尾说老人夜里12点陪着老妻去了,那座老自鸣钟后来就定格在12点不再转动了。有人说这个情节太过离奇,不符合常理,应该删掉。你认为这个结尾是否应该删掉?请结合全文谈淡自已的看法。

六、现代文阅读:论述类文本

10.

知识上的鉴别力

林语堂

教育和文化的目标,只在于发展知识上的鉴别力。一个理想的受过教育者,不一定要学富五车,而只须明于鉴别善恶。能够辨别何者是可爱,何者是可憎的,即是在知识上能鉴别。

最令人难受的,莫过于遇着一个胸中满装着历史上的事实人物,并且对时事极为熟悉,但见解和态度则是完全错误的人。我曾遇见过这一类的人,他们在谈话时,无论什么题目,总有一些材料要发表出来,但是他们的见地,则完全是可笑可怜的。他们的学问是广博的,但毫无鉴别能力。博学不过是将许多学问或事实填塞进去,而鉴别力则是艺术的判别问题,一个满腹学问的人,或许很易于写成一部历史;但在论人和论事时,或竟是只知依入门户,并无卓识的。这种人就属于我们所谓缺乏智识上的鉴别力。

所以一个真有学问的人,其实就是一个善于辨别是非者。这就是我们所谓鉴别力。但一个人若想有鉴别力,他必须先有独立的判断力,不为一切社会的、政治的、文学的、艺术的或学院式的诱惑所动。一个人在成人时,他的四周必有无数各种各样的诱惑,如:名利诱惑、爱国诱惑、政治诱惑、宗教诱惑,和惑人的诗人、惑人的艺术家、感人的独裁者,与惑人的心理学家。当一个心理分析家告诉我们,便秘症引起暴躁的性情时,凡有识力者对之,只可付诸一笑。当一个人错误时,不必因震于他的大名,或震于他的高深学问,而对他有所畏惧。

因此识和胆是相关联的,中国人每以胆识并列。凡是后来有所成就的思想家和作家,他们大多在青年时即显露出知识上的胆力。这种人决不肯盲捧一个名震一时的诗人。他如真心钦佩一个诗人时,他必会说出他钦佩的理由。这就是依赖着他的内心判别而来的;他也决不肯盲捧一个风行一时的画派,决不肯盲从一个流行的哲理,或一个时髦的学说,不论他们有着何等样的大名做后盾。他除了内心信服之外,决不肯昧昧然信服一个作家,这就是知识上的鉴别力。这无疑是需要某种对于自己的天真坦白的信心的,而这种自我便是一个人所有的最可靠的东西,一个学者一旦放弃了这种自我判断的权利,他便随时可受人生的各种欺蒙了。

孔子说:“学而不思则罔,思而不学则殆。”这个警告其实也是现代的学校所极为需要的。大家都知道现在一般的学校制度倾向于割舍了鉴别力以求学问,以一种堆塞的方法,以为有了一大堆知识便算是早就了一个有识之士,而把愉快的求知扭曲为一种机械的,有一定分量的,呆板与被动的知识的堆塞。但是我们为什么要把知识置于思想之前?我们为什么愿意称呼一个仅是读足了学分的大学毕业生为学成之士?这种学分和文凭何以会取代了教育的真正目的?

因为我们是在将民众整批地教育,如在工厂里边一般。所以孔子说:“多见而识之,知之次也。”世上实在无所谓必修科目,无必读之书,甚至莎士比亚剧本也是如此。我曾受过相当的教育,但我至今弄不清楚西班牙京城叫什么名字,并且有一个时期还以为哈瓦那是一个临近古巴的海岛呢。

(选自《生活的艺术》,有删改)

(1)拥有鉴别力,需要哪些条件?依据文章三、四两段,简要回答。

(2)现代的学校教育存在哪些弊端?请简要概括。

(3)请归纳本文的论证思路。

七、作文

11.根据以下材料,按照要求作文。

书店里长时间只看书不买书的人越来越多,甚至影响了书店的营业。对此,一家书店的做法是将人撵出去,另一家书店则设置了环境宜人的阅读区。

这则材料引发了你怎样的思考?请自行角度,自定立意,写篇不少于800字的文章,文体不限,诗歌除外。

2016-2017学年江苏省南京市高三(上)期中语文试卷

参考答案与试题解析

一、语言运用

1.依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一项是( )

①长期以来

联合国安理会五个常任理事国中,美、英、法的立场比较一致,而中、俄的立场往往。所以,中俄加强合作与交流,就能达到双赢。

②社会主义市场经济既是法治经济,也是道德经济。我国那些百年老店这所以能历久弥新、基业长存,就是因为他们诚实守信,童叟无欺,。

③蒙娜丽莎的神秘微笑为什么是最美的?500多年来,人们一直对此,即使是同一个观者,在不同的时间去看,感受似乎都有所不同。

A.不约而同

一诺千金

莫衷一是

B.不谋而合

一言九鼎

各执一词

C.不约而同

一言九鼎

各执一词

D.不谋而合

一诺千金

莫衷一是

【考点】成语.

【分析】本题考查近义成语的辨析能力.解答本题,要结合成语义和语境义进行辨析.可以使用排除法.

【解答】不谋而合

:指事先没有商量过,意见或行动却完全一致.不约而同:约:相约.事先没有约定而相互一致.①用来形容两国的立场,根据“所以,中俄加强合作”,便知选“不谋而合”;

一诺千金;诺:许诺.许下的一个诺言有千金的价值.比喻说话算数,极有信用.一言九鼎:九鼎:古代国家的宝器,相传为夏禹所铸.一句话抵得上九鼎重.比喻说话力量大,能起很大作用.②根据“诚实守信,童叟无欺”,便知选“一诺千金”;

莫衷一是:不能决定哪个是对的.形容意见分歧,没有一致的看法.各执一词:执:坚持.各人坚持各人的说法.形容意见不一致.③强调的是人们一直对此没有一致的看法;

故选:D.

2.下列诗句中修辞手法不同的一项是( )

A.梧桐真不甘衰谢,数叶迎风尚有声

B.暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘

C.一水护田将绿绕,两山排闼送青来

D.绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹

【考点】修辞方法.

【分析】解答本题首先要明确题目要求,然后认真阅读每个选项,分析每个选项所运用的修辞手法,然后根据题目要求选出符合要求的选项.

【解答】A.“梧桐真不甘衰谢,数叶迎风尚有声”写了明月、夜霜和梧桐叶.运用了拟人的修辞手法,明月和夜霜是“梧桐”所处的艰难境遇,它的“不甘”正是诗人自己的写照.

B.“暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘”夜幕降临,云气收尽,天地间充满了寒气,银河流泻无声,皎洁的月儿转到了天空,就像玉盘那样洁白晶莹,诗人把“明月”比喻成“玉盘”;

C.“一水护田将绿绕,两山排闼送青来”.“一水护田将绿绕,两山排闼送青来”一带流水护卫着田地,环

绕着绿色的农作物;两座山峰面对着房屋,仿佛要推开门,给主人送上满山的青翠;诗句中把“护”“送”人的动作用在“水、山”上,赋予“水、山”灵性,运用了拟人的修辞手法;

D.“绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹”词人以拟人手法,着一“闹”字,将烂漫的大好春光描绘得活灵活现,呼之欲出;

故选B.

3.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

中国大运河是地球上对自然地理面貌改变最大的人类工程,,。,。,

①京杭运河只是人们最熟悉的那部分

②在漫长的时光里,这条河流支撑生活,激发灵感,启迪心智并指引未来

③这是中国人用了2500年时间与自然共同完成的壮丽奇观

④亚洲大陆东部的天然大河都被它联络贯穿,支流多到无法计算

⑤中国大运河还包括隋唐运河、浙东运河在内的数千公里广阔空间

⑥在这个空间内,可以看到无数智慧、勇气、决心,还有温情。

A.③①④②⑤⑥

B.④③①⑤⑥②

C.③④①⑤⑥②

D.④①③②⑤⑥

【考点】排列句子顺序.

【分析】本题考查排列句序的能力,能力层级为表达应用E.

解答此题,可以运用排除法:从语言的本身找到一些标志,帮助我们先把某些句子的顺序给确定下来.,通过已定的顺序来对照一下选项,排除一些无关选项.

【解答】文段主要对中国大运河的高度评价.

⑤的“还包括”紧承①的“只是”,⑥的“这个空间”紧承⑤的“广阔空间”,据此可排除AD;比较BC,④的“它”指代空格前的“京杭运河”,③的“壮丽奇观”应评价④与前文,其顺序应为④③.

故选:B

4.下列句中语言表达不得体的一项是( )

A.拙作奉上,望哂笑之余,不吝赐教

B.近悉教躬违和,弟子特此致候

C.阁下访问寒舍,我深荣幸

D.此事我须权衡利弊,方可作出钧裁

【考点】表达简明、连贯、得体.

【分析】本题考查语言表达得体的能力.解答本题,首先要知道什么是得体,然后逐项进行辨析.

【解答】解析:“钧载”是对上级或尊长的敬词,这里不当;

故选:D.

5.阅读后面的漫画,对它的寓意理解最贴切的一项是( )

A.看问题要重整体,不必在意小细节

B.距离并不产生美,只有靠近才有美

C.观察事实,角度比距离更加重要

D.观察事实,远距离才能发现问题

【考点】图文、表文转化.

【分析】本题考查鉴赏漫画,要仔细观察画面,画面中有什么信息,不能遗漏,根据漫画内容及寓意来判断选项哪一个更符合漫画创作意图.

【解答】解答时要仔细观察画面,本幅漫画中心是一个大大的苹果,一个人远远地看到有一只虫子从苹果中爬出,另一个人站在苹果边,手里挥舞着“优”,两个人对苹果的认识具有差异性.认为“优”是因为他所看到的那一面是完好的,不是因为靠得近,排除B.苹果有虫子,远距离的人所处角度不对也是发现不了的,不是距离的原因,排除D.手举“优”字的人如发现苹果有虫子,肯定会影响他的评定结果,而远距离的人关注了这个细节,可见细节不是不重要,排除A.从画面的整体来判断,是角度的影响.

故选:C.

二、文言文阅读

6.郭舒,字稚行。幼请其母从师,岁余便归,粗识大义。乡人、宗人咸称舒当为后来之秀,终成国器。始为领军校尉,坐擅放司马彪,系廷尉,世多义之。

王澄闻其名,引为别驾。澄终日酣饮,不以众务在意,舒常切谏之。及天下大乱,又劝澄修德养威,保完州境。澄虽不能从,然重其忠亮。荆土士人宗庾廞尝因酒忤澄,澄怒,叱左右棒廞。舒厉色谓左右曰:“使君过醉,汝辈何敢妄动!”澄恚曰:“别驾狂邪,诳言我醉!”因遣掐其鼻,灸其眉头,舒跪而受之。澄意少释,而廞遂得免。

澄之奔败也,欲将舒东下,舒曰:“舒为万里纪纲,不能匡正,令使君奔亡,不忍渡江。”乃留屯沌口,采稆湖泽以自给。乡人盗食舒牛,事觉,来谢。舒曰:“卿饥,所以食牛耳,余肉可共啖之。”世以此服其弘量。

舒少与杜曾厚,曾尝召之,不往,曾衔之。至是,澄又转舒为顺阳太守,曾密遣兵袭舒,遁逃得免。

王敦召为参军,转从事中郎。敦谋为逆,舒谏不从,使守武昌。高官督护缪坦尝请武昌城西地为营,太守乐凯言于敦曰:“百姓久买此地,种菜自赡,不宜夺之。”敦大怒曰:“王处仲①不来江湖,当有武昌地不,而人云是我地邪!”凯惧,不敢言。舒曰:“公听舒一言。”敦曰:“平子②以卿病狂,故掐鼻灸眉头,旧疢③复发邪!”舒曰:“古之狂也直。昔尧立诽谤之木,舜置敢谏之鼓,然后事无枉纵。公为胜尧、舜邪?乃逆折舒,使不得言。何与古人相远!”敦曰:“卿欲何言?”舒曰:“缪坦可谓小人,疑误视听,夺人私地,以强陵弱。晏子称君曰其可臣献其否以成其可是以舒等不敢不言。”敦即使还地。众咸壮之。敦重舒公亮,给赐转丰,数诣其家,表为梁州刺史。

(选自晋书 卷四十三 列传十三》,有删节)

【注】①处仲:王敦的字。②平子:王澄的字。③疢(chèn):病。

(1)对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是 C

A.舒常切评之

切:率真

B.曾衔之

衔:怀恨

C.种菜自赡

赡:赡养

D.给赐转丰

丰:丰厚

(2)下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是 B

A.不以众务在意

世以此服其弘量

B.汝辈何敢妄动

何与古人相远

C.澄之奔败也

古之狂也直

D.乃留屯口

乃逆折舒

(3)将下列句子翻译为现代汉语。

①荆土士人宗庾廞尝因酒忤澄,澄怒,叱左右棒廞。

②昔尧立诽谤之木,舜置敢谏之鼓,然后事无枉纵。

③敦即使还地。众咸壮之。

(4)根据文意,概括郭舒的性格特点。

【考点】文言文阅读.

【分析】(1)本题考查对文言实词的理解能力,涉及一词多义、古今异义、古代职官常识等.考生要根据课内的积累并结合语境,认真分析,确认词义.

(2)本题考查文言虚词的用法及意思,注意结合具体的语境分析虚词.

(3)本题考查文言文翻译的能力,解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅.并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺.

(4)本题考查归纳内容要点、分析人物形象特点的能力..

【解答】(1)C

种菜供养自己.赡:供给、满足.

(2)B

B.代词,怎么;A.介词,把\介词,因为;C.助词,主谓之间取独\结构助词,的;D副词,于是\副词,竟然.

(3)①尝:曾经;因:因为;棒:打.句子翻译为:荆州当地的读书人宗庾廞曾经因为饮酒得罪了王澄,王澄发怒,命令手下人棒打宗庾廞.

②昔:从前;诽谤之木:进谏的木牌;枉纵:冤枉无辜和放纵有罪的事情.句子翻译为:从前尧立下让人进谏的木牌,舜设置让人进谏的鼓,这以后就不会有冤枉无辜和放纵有罪的事情了.

③即:立即;还:归还;壮:认为…豪壮.句子翻译为:王敦就让缪坦归还了土地.人们都称赞郭舒为人豪壮.

(4)概括人物形象,结合文中人物的言行进行概括.文章的第一段表现其为人仗义;第二段表现其忠诚坚贞;第三段表现其宽容大度;第五段表现其淡薄名利,直言敢谏.

答案:

(1)C

(2)B

(3)①荆州当地的读书人宗庾廞曾经因为饮酒得罪了王澄,王澄发怒,命令手下人棒打宗庾廞.

②从前尧立下让人进谏的木牌,舜设置让人进谏的鼓,这以后就不会有冤枉无辜和放纵有罪的事情了.

③王敦就让缪坦归还了土地.人们都称赞郭舒为人豪壮.

(4)为人仗义,忠诚坚贞,宽容大度,淡薄名利,直言敢谏.

参考译文:

郭舒,字稚行.他年幼的时候请求母亲让他拜师求学,学了一年多就回家了,粗略懂得了为人处事的要义.乡里人、宗族人都称他会是后起之秀,最终成为国家的栋梁之材.郭舒开始做官担任领军校尉,因为犯了擅自释放司马彪的罪过,被廷尉拘囚,当时的人大多认为他为人仗义.

王澄听说了郭舒的声名,征召他担任别驾.王澄整天痛饮,不把政务放在心上.郭舒经常直言劝谏他.等到天下大乱的时候,郭舒又劝王澄修养德行,树立威望,保全州境.王澄虽然没有听从郭舒的劝告,但是敬重他的忠诚坚贞.荆州当地的读书人宗庾廒曾经因为饮酒得罪了王澄,王澄发怒,命令手下人棒打宗庾廒.郭舒神色严厉地对王澄的手下说:“使君喝得太多了,你们这些人怎么敢胡乱行动!”王澄发怒说:“别驾发狂了吗?诓骗说我醉了!”于是让人掐他的鼻子,烫他的眉头,郭舒跪着承受.王澄的怒气稍稍缓解,而宗庾廒也就免于处罚.

王澄失败奔逃的时候,想带郭舒渡江向东撤退,郭舒说:“我作为州郡官员,不能匡正乱世,却令使君奔逃,我不忍心渡江.”于是留守在沌口,在湖泽里采集野生的稻子养活自己.乡下人偷吃了郭舒的牛,事情被发觉,偷牛的人来谢罪.郭舒说:“你饿了,所以才吃我的牛,剩下的肉可以与我一起吃.”世人因此佩服他宽宏的度量.

郭舒年轻时与杜曾交情深厚,杜曾曾经征召郭舒,郭舒不肯前往,杜曾对他(这件事)怀恨在心.到这时候,王澄又调郭舒担任顺阳太守,杜曾暗中派兵袭击郭舒,郭舒逃走免于灾难.

王敦征召郭舒担任参军,又转任从事中郎.王敦谋划造反,郭舒劝谏他,王敦没有听从,就派郭舒驻守武昌.高官督护缪坦曾请求把武昌城西的土地设为营地,太守乐凯对王敦说:“老百姓很久以前就买了这块地,种菜供养自己,不应该夺走他们的土地.”王敦大怒说:“我王处仲不来湖北,会有武昌这个地方吗?人们说这就是我的土地!”乐凯畏惧.不敢说话.郭舒说:“请您听我一句话.”王敦说:“王澄因为你得了狂病,所以掐你的鼻子,烫你的眉头,你旧病复发了吧!”郭舒说:“古代的狂就是正直.从前尧立下让人进谏的木牌,舜设置让人进谏的鼓,这以后就不会有冤枉无辜和放纵有罪的事情了.您能超过尧舜吗?竟然阻止我,不让我说话,您怎么跟古人相差那么远!”王敦说:“你想说什么?”郭舒说:“缪坦可以说是个小人,迷惑贻误视听,夺走别人的私地,以强欺弱.晏子说:‘国君说可行,臣子说不行,这样才能成就国君的可行,因此我等不敢不说.”’王敦就让缪坦归还了土地.人们都称赞郭舒为人豪壮.王敦敬重郭舒公正诚信,赐予变得丰厚,多次到郭舒家拜访,上表推荐郭舒担任梁州刺史.

三、古诗词鉴赏

7.

咏怀古迹(其二)①

杜甫

摇落深知宋玉②悲,风流儒推亦吾师。

怅望千秋一洒泪,萧条异代不同时。

江山故宅空文藻,云雨荒台岂梦思。

最是楚宫俱泯灭,舟人指点到今疑。

【注】①本诗作于大历元年,为杜甫在夔州所写,凭吊楚国著名辞赋作家宋玉。②宋玉,楚国辞赋作家,政治上不得志,抱负无法实现。所著《九辩》开篇有:“悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰。”相传其故宅在江陵。

(1)诗以“摇落”秋风开篇,有何作用?

(2)诗人称宋玉“风流儒雅”“亦吾师”,有何言外之意?

(3)概括诗人在诗中所表达的情感。

【考点】怀古咏史诗.

【分析】《咏怀古迹五首》是唐代伟大诗人杜甫于唐代宗大历元年在夔州(治今重庆奉节)写成的组诗.这五首诗分别吟咏了庾信、宋玉、王昭君、刘备、诸葛亮等人在长江三峡一带留下的古迹,赞颂了五位历史人物的文章学问、心性品德、伟绩功勋,并对这些历史人物凄凉的身世、壮志未酬的人生表示了深切的同情,并寄寓了自己仕途失意、颠沛流离的身世之感,抒发了自身的理想、感慨和悲哀.全诗语言凝练,气势浑厚,意境深远.

【解答】(1)分析诗句的作用从结构和内容两个角度考虑.本题考查的是第一句,注意其与题目是否有关联.“摇落”点出了时间天气;“知宋玉”表明自己对宋玉的理解、同情;由“秋”生“悲”是诗歌中常见的起兴手法.

(2)作答本题一是结合注释“宋玉,楚国辞赋作家,政治上不得志,抱负无法实现”,写其“风流儒雅”是强调宋玉主要是一位政治上有抱负的志士.“亦吾师”则是说“宋玉可当我师”,也就是说诗人自己也可算作师承宋玉,结合诗人的经历可知,也是表明自己的遭遇和宋玉类似.

(3)诗歌的情感分析的题目存在的问题主要是不知道答题的突破口,答题时要注意结合诗中标题、注释和诗中表情达意的重点句子作答,重点是在自己的答案要包含诗歌中的重点词语,这样就能和给的答案无限接近,还要注意一般诗歌的情感都要求结合诗句分析,答题时不要只答出情感而放弃诗句.诗歌的首联表达了诗人对宋玉的怀念和敬仰(崇拜)以及对宋玉生前不遇身后被曲解的同情和悲慨(不平);颔联表达对自己空怀抱负的伤感;最后两联表达对千古知音不遇和悲叹.

答案:

(1)诗人触秋而生悲,借秋起兴;点出了时节天气;表示自己对宋玉的理解、同情.

(2)①强调宋玉主要是一位政治上有抱负的志士.②表示诗人自己也可算作师承宋玉;同时出表明萧条不遇惆怅失志,二人相同.

(3)①对宋玉的怀念和敬仰(崇拜);②对宋玉生前不遇身后被曲解的同情和悲慨(不平);③对自己空怀抱负的伤感.④对千古知音不遇和悲叹.

参考译文:

草木凋零是因知宋玉的悲伤,文采洒脱学问渊博可当我师.

遥想千秋往事不禁泪洒衣襟,我们虽不同世却是同样失意.

故居里你枉然留下斐然文采,巫山去雨旧事难道只是说梦.

可叹的是楚宫已经完全消失,有船夫指点遗迹却令人怀疑.

赏析:

第二首是推崇楚国著名辞赋作家宋玉的诗.诗是作者亲临实地凭吊后写成的,因而体会深切,议论精辟,发人深省.诗中的草木摇落,景物萧条,江山云雨,故宅荒台,舟人指点的情景,都是诗人触景生情,所抒发出来的感慨.它把历史陈迹和诗人哀伤交融在一起,深刻地表现了主题.诗人瞻仰宋玉旧宅怀念宋玉,从而联想到自己的身世,诗中表现了诗人对宋玉的崇拜,并为宋玉死后被人曲解而鸣不平.全诗铸词溶典,精警切实.有人认为,杜甫之“怀宋玉,所以悼屈原;悼屈原者,所以自悼也”.这种说法自有见地.

宋玉的《高唐赋》、《神女赋》写楚襄王和巫山神女梦中欢会故事,因而传为巫山佳话.又相传在江陵有宋玉故宅.所以杜甫暮年出蜀,过巫峡,至江陵,不禁怀念楚国这位作家,勾起身世遭遇的同情和悲慨.在杜甫看来,宋玉既是词人,更是志士.而他生前身后却都只被视为词人,其政治上失志不遇,则遭误解,至于曲解.这是宋玉一生遭遇最可悲哀处,也是杜甫自己一生遭遇最为伤心处.这诗便是诗人瞩目江山,怅望古迹,吊宋玉,抒己怀;以千古知音写不遇之悲,体验深切;于精警议论见山光天色,艺术独到.

杜甫到江陵的时候是秋天.宋玉名篇《九辩》正以悲秋发端:“悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰.”杜甫当时正是产生悲秋之情,因而便借以兴起本诗,简洁而深切地表示对宋玉的了解、同情和尊敬,同时又点出了时节天气.“风流儒雅”是庾信《枯树赋》中形容东晋名士兼志士殷仲文的成语,这里借以强调宋玉主要是一位政治上有抱负的志士.“亦吾师”用的是王逸的说法:“宋玉者,屈原弟子也.闵惜其师忠而被逐,故作《九辩》以述其志.”这里借以表示杜甫自己也可算作师承宋玉,同时表明这首诗旨意也在闵惜宋玉,“以述其志”.所以次联接着就说明诗人自己虽与宋玉相距久远,不同朝代,不同时代,但萧条不遇,惆怅失志,其实相同.因而望其遗迹,想其一生,不禁悲慨落泪.

诗的前半感慨宋玉生前怀才不遇,后半则为其身后不平.这片大好江山里,还保存着宋玉故宅,世人总算没有遗忘他.但人们只欣赏他的文采辞藻,并不了解他的志向抱负和创作精神.这不符宋玉本心,也无补于后世,令人惘然,所以用了“空”字.就像眼前这巫山巫峡,使诗人想起宋玉的两篇赋文.赋文的故事题材虽属荒诞梦想,但作家的用意却在讽谏君主淫惑.然而世人只把它看作荒诞梦想,欣赏风流艳事.这更从误解而曲解,使有益作品阉割成荒诞故事,把有志之士歪曲为无谓词人.这一切,使宋玉含屈,令杜甫伤心.而最为叫人痛心的是,随着历史变迁,岁月消逝,楚国早已荡然无存,人们不再关心它的兴亡,也更不了解宋玉的志向抱负和创作精神,以至将曲解当史实,以讹传讹,以讹为是.到如今,江船经过巫山巫峡,船夫们津津有味,指指点点,谈论着哪个山峰荒台是楚王神女欢会处,哪片云雨是神女来临时.词人宋玉不灭,志士宋玉不存,生前不获际遇,身后为人曲解.宋玉悲在此,杜甫悲为此.前人说“言古人不可复作,而文采终能传也”,恰好与杜甫的原意相违背.

体验深切,议论精警,耐人寻味,是这诗的突出特点和成就.但这是一首咏怀古迹诗,诗人亲临实地,亲自凭吊古迹,因而山水风光自然在诗中显露出来.杜甫沿江出蜀,飘泊水上,旅居舟中,年老多病,生计窘迫,境况萧条,情绪悲怆,本来无心欣赏风景,只为宋玉遗迹触发了满怀悲慨,才洒泪赋诗.诗中的草木摇落,景物萧条,江山云雨,故宅荒台,以及舟人指点的情景,都从感慨议论中出来,蒙着历史的迷雾,充满诗人的哀伤,诗人仿佛是泪眼看风景,隐约可见,其实是虚写.从诗歌艺术上看,这样的表现手法富有独创性.它紧密围绕主题,显出古迹特征,却不独立予以描写,而使其溶于议论,化为情境,渲染着这首诗的抒情气氛,增强了咏古的特色.

这是一首七律,要求谐声律,工对仗.但也由于诗人重在议论,深于思,精于义,伤心为宋玉写照,悲慨抒壮志不酬,因而通篇用赋,在用词和用典上精警切实,不被格律所拘束.它的韵律和谐,对仗工整,写的是律诗这种近体诗,却有古体诗的风味,同时又不失清丽.前人认为这首诗“首二句失粘”,只从形式上进行批评,未必中肯.

四、名句名篇默写

8.补写出下列名句名篇中的空缺部分。

(1)无丝竹之乱耳, 无案牍这劳形 。(刘禹锡《陋室铭》)

(2) 秋风萧瑟 ,洪波涌起。(曹操《观沧海》)

(3) 春江花朝秋月夜 ,往往取酒还独倾。(白居易)

(4)若夫日出而林霏开, 云归而岩穴暝 晦明变化者,山间之朝暮也。(欧阳修《醉翁亭记》)

(5) 积善成德 ,而神明自得,圣心备焉。(《荀子 劝学》)

(6)总角之宴,言笑晏晏。 信誓旦旦 ,不思其反。(《诗经 卫风 氓》)

(7)扪参历井仰胁息, 以手抚膺坐长叹 。(李白《蜀道难》)

(8) 朝搴阰之木兰兮 ,夕揽洲之宿莽。(屈原《离骚》)

【考点】名篇名句默写.

【分析】平时背诵名句名篇时要注意领悟其含义,结合具体语境记忆,同时还要注意生僻难写字、同音异义词、同义异形词,留意语句顺序等.

【解答】(1)无案牍这劳形

(重点字:牍)

(2)秋风萧瑟

(重点字:萧瑟)

(3)春江花朝秋月夜(重点字:朝)

(4)云归而岩穴暝

(重点字:暝)

(5)积善成德

(重点字:德)

(6)信誓旦旦

(重点字:誓)

(7)以手抚膺坐长叹

(重点字:膺)

(8)朝搴阰之木兰兮(重点字:搴、阰)

五、现代文阅读:文学类文本

9.阅读下面的作品,完成下列各题。

老

爱

情

苏

童

我这里说的爱情故事也许会让一些读者失望,但是当我说完这个故事后,相信也有一些读者会受到一丝震动。

话说20世纪70年代,我们香椿树街有一对老夫妇,当时是六七十岁的样子,妻子身材高挑,白皮肤,大眼睛,看得出来年轻的时候是个美人;丈夫虽然长得不丑,但是一个矮子。他们出现在街上,乍一看,不配,仔细一看却是天造地设的一对。为什么这么说呢?这对老夫妻彼此之间是镜子,除了性别不同,他们的眼神相似,表情相似,甚至两人脸上的黑痣,一个在左脸颊,一个在右脸颊,也是配合得天衣无缝。他们到煤店买煤,一只箩筐,一根扁担,丈夫在前面,妻子在后面,这与别人家夫妇扛煤的位置不同,没有办法,不是他们别出心栽,是因为那丈夫矮、力气小,做妻子的反串了男角。

他们有个女儿,嫁出去了。女儿把自己的孩子丢在父母那里,也不知是为了父母,还是为了自己。她自己大概一个星期回一次娘家。

这是一个星期天的下午,女儿在外面“嘭嘭嘭”敲门,里面立即响起一阵杂番的脚步声,老夫妇同时出现在门边,两张苍老而欢乐的笑脸,笑起来两个人的嘴角居然都向右边歪着。

但女儿回家不是来向父母微笑的,她的任务似乎是为埋怨和教训她的双亲。她高声地列举出父母所干的糊涂事,包括拖把在地板上留下太多的积水,包括他们对孩子的溺爱,给他吃太多,穿得也太多。她一边喝着老人给她做的红枣汤,一边说:“唉,对你们说了多少遍也没用,我看你们是老糊涂了。”

老夫妻一听,忙走过去给外孙脱去多余的衣服,他们面带愧色,不敢争辩,似乎默认这么一个事实:他们是老了,是有点老糊涂了。

过一会儿,那老妇人给女儿收拾着汤碗,突然捂着胸口,猝然倒了下来,死了,据说死因是心肌梗塞。死者人缘好,邻居们听说了都去吊唁。他们看见平日不太孝顺的女儿这会儿哭成了泪人儿了,都不觉得奇怪,这么好的母亲死了,她不哭才奇怪呢!他们奇怪的是那老头,他面无表情,坐在亡妻的身边,看上去很平静。外孙不懂事,就问:“外公,你怎么不哭?”

老人说:“外公不会哭。外婆死了,外公也死的,外公今天也死的。”

孩子说:“你骗人,你什么病也没有,不会死的。”

老人摇摇头,说:“外公不骗人,外公今天也要死了。你看外婆临死不肯闭眼,她丢不下我,我也丢不下她。我要陪着你外婆哩。”

大人们听见老人的话,都多了心眼,小心地看着他。但老人并没有任何自寻短见的端倪,他一直静静地守在亡妻的身边,坐在一张椅子上。他一直坐在椅子上。夜深了,守夜的人们听见老人喉咙里响起一阵痰声,未及人们做出反应,老人就歪倒在亡妻的灵床下面了。这时就听见堂屋里自鸣钟“当当当”连着响了起来,人们一看,正是夜里12点!

正如他宣布的那样,那矮个子的老人心想事成,陪着妻子一起去了。如果不是人们亲眼看见,谁会相信这样的事情?但这个故事是真实的,那对生死相守的老人确有其人,他们是我的邻居,死于20世纪70年代末的同一天。那座老自鸣钟后来就定格在12点,犹如上了锈一样,任人们怎么拔转就是一动也不动。

这个故事叙述起来就这么简单,不知道你怎么看,我一直认为这是我一生能说的最动人的爱情故事。

(1)分析小说中“老夫妻”的形象特征。

(2)小说安排“女儿”这个人物有何作用?

(3)小说的标题“老爱情”有什么含义?结合内容谈谈你的理解。

(4)小说结尾说老人夜里12点陪着老妻去了,那座老自鸣钟后来就定格在12点不再转动了。有人说这个情节太过离奇,不符合常理,应该删掉。你认为这个结尾是否应该删掉?请结合全文谈淡自已的看法。

【考点】小说阅读.

【分析】(1)此题考查学生鉴赏小说作品形象的基本能力.

(2)此题考查学生欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力的基本能力.

(3)此题考查学生体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术的基本能力.

(4)此题考查学生对作品进行个性化阅读和有创意的解读的基本能力.

【解答】(1)此题考查学生鉴赏小说作品形象的基本能力.解答此类题目需要学生准确细致把握文章的主要内容,尤其是理清文章的核心思路.关注文章中的重要语句,特别是对人物的外貌,语言,心理活动等描写的语句.这是解答此类题目的一个关键所在.题目问的是“老夫妻”形象特征,在解答时要注意,从老夫妻任劳任怨,相扶互助,生死与共等角度进行分析,这其实是一对极为平常的中国式夫妻,只有这一般的外表,但是在内心深处却能够悉心的照顾后辈.

(2)此题考查学生欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力的基本能力.此类人物形象的分析,要在整体把握文意的基础上,回到原文中,抓住能表现人物性格特征的语句进行分析.如文章第三段“女儿把自己的孩子丢在父母那里,也不知是为了父母,还是为了自己.她自己大概一个星期回一次娘家.”表现了女儿的自私;第五段“她一边喝着老人轮她做的红枣汤,一边说:“唉,对你们说了多少遍也没用,我看你们是老糊涂了.”体现了女儿不孝顺,不懂的感恩.第二问关于小说安排女儿这个人物的作用,要从小说的表达技巧方面来回答.反面人物往往能推动故事情节的发展,衬托主人公的高大形象.如老妇人的猝死与女儿的吵闹密切相关;女儿的自私,刻薄衬托了老妇人的宽容.

(3)此题考查学生体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术的基本能力.标题是文章的文眼,一个好的标题,在内容上能揭示主题,在表达技巧上,能激发读者阅读兴趣.所以此题要在整体把握文章大意的基础上,从内容和表达技巧上来回答意义.内容上,小说讲述的是一对老人的爱情故事,所以,“老爱情”体现的是一种老式爱情;当妻子死了,丈夫也平静地“陪着妻子一起去了”也体现了“老爱情”的另一层深意:老夫妻生死相依的爱情永存.在表达技巧上,一语双关,激发了读者阅读兴趣.

(4)此题考查学生对作品进行个性化阅读和有创意的解读的基本能力.这是一道开放性的题目,在回答时,要先确立自己的观点,结尾是该删掉还是不该删掉.然后,从小说的内容、表达主体、文学艺术等方面来阐释理由.如不该删掉的观点,在文学艺术方面,文学艺术来源于生活,又高于生活,为了更好的深化主体,文学语言可以运用一些技巧.

答案:

(1)①相貌、行为十分平常普通;②任劳任怨,细心照顾后辈;③同甘共苦、相互照顾、生死相依.(每点2分)

(2)①推动情节发展,小说中的女儿绝非是可有可无的闲人,老妇人的猝死与女儿的吵闹密切相关.②为塑造人物形象服务,作者是以女儿的浅薄和利己反衬老夫妻的宽容和仁慈.(当然也可以从主旨的揭示角度分析,答对两点得4分)

(2)小说标题“老爱情”的含义:①表层含义:小说讲述的是一对老人的爱情故事,体现的是一种老式爱情,即中国传统的同甘共苦、夫唱妇随的爱情.②深层含义:“老爱情”中的“老”即为永久、永恒之意,真正的爱情永远青春不老.妻子死了,丈夫也平静地“陪着妻子一起去了”.老夫妻生死相依的爱情永存.(每点2分)

(4)答案示例:不应该删掉.

①结尾的这个情节恰是小说的高潮,那矮小的老人在和孙子的对话中就已经明确了死志,结尾这个情节就有了震撼人心的效果.

②突出了老人视爱情重于生命的形象,“你看外婆临死不肯闭眼,她丢不下我,我也丢不下她.我要陪着你外婆哩”.

③这个情节恰好体现了这是“我一生能说的最动人的爱情故事”,突显了小说“生死相依的爱情永存”这一主题.(答“应该删掉”也可,要自圆其说.每点2分)

六、现代文阅读:论述类文本

10.

知识上的鉴别力

林语堂

教育和文化的目标,只在于发展知识上的鉴别力。一个理想的受过教育者,不一定要学富五车,而只须明于鉴别善恶。能够辨别何者是可爱,何者是可憎的,即是在知识上能鉴别。

最令人难受的,莫过于遇着一个胸中满装着历史上的事实人物,并且对时事极为熟悉,但见解和态度则是完全错误的人。我曾遇见过这一类的人,他们在谈话时,无论什么题目,总有一些材料要发表出来,但是他们的见地,则完全是可笑可怜的。他们的学问是广博的,但毫无鉴别能力。博学不过是将许多学问或事实填塞进去,而鉴别力则是艺术的判别问题,一个满腹学问的人,或许很易于写成一部历史;但在论人和论事时,或竟是只知依入门户,并无卓识的。这种人就属于我们所谓缺乏智识上的鉴别力。

所以一个真有学问的人,其实就是一个善于辨别是非者。这就是我们所谓鉴别力。但一个人若想有鉴别力,他必须先有独立的判断力,不为一切社会的、政治的、文学的、艺术的或学院式的诱惑所动。一个人在成人时,他的四周必有无数各种各样的诱惑,如:名利诱惑、爱国诱惑、政治诱惑、宗教诱惑,和惑人的诗人、惑人的艺术家、感人的独裁者,与惑人的心理学家。当一个心理分析家告诉我们,便秘症引起暴躁的性情时,凡有识力者对之,只可付诸一笑。当一个人错误时,不必因震于他的大名,或震于他的高深学问,而对他有所畏惧。

因此识和胆是相关联的,中国人每以胆识并列。凡是后来有所成就的思想家和作家,他们大多在青年时即显露出知识上的胆力。这种人决不肯盲捧一个名震一时的诗人。他如真心钦佩一个诗人时,他必会说出他钦佩的理由。这就是依赖着他的内心判别而来的;他也决不肯盲捧一个风行一时的画派,决不肯盲从一个流行的哲理,或一个时髦的学说,不论他们有着何等样的大名做后盾。他除了内心信服之外,决不肯昧昧然信服一个作家,这就是知识上的鉴别力。这无疑是需要某种对于自己的天真坦白的信心的,而这种自我便是一个人所有的最可靠的东西,一个学者一旦放弃了这种自我判断的权利,他便随时可受人生的各种欺蒙了。

孔子说:“学而不思则罔,思而不学则殆。”这个警告其实也是现代的学校所极为需要的。大家都知道现在一般的学校制度倾向于割舍了鉴别力以求学问,以一种堆塞的方法,以为有了一大堆知识便算是早就了一个有识之士,而把愉快的求知扭曲为一种机械的,有一定分量的,呆板与被动的知识的堆塞。但是我们为什么要把知识置于思想之前?我们为什么愿意称呼一个仅是读足了学分的大学毕业生为学成之士?这种学分和文凭何以会取代了教育的真正目的?

因为我们是在将民众整批地教育,如在工厂里边一般。所以孔子说:“多见而识之,知之次也。”世上实在无所谓必修科目,无必读之书,甚至莎士比亚剧本也是如此。我曾受过相当的教育,但我至今弄不清楚西班牙京城叫什么名字,并且有一个时期还以为哈瓦那是一个临近古巴的海岛呢。

(选自《生活的艺术》,有删改)

(1)拥有鉴别力,需要哪些条件?依据文章三、四两段,简要回答。

(2)现代的学校教育存在哪些弊端?请简要概括。

(3)请归纳本文的论证思路。

【考点】论述类文本阅读.

【分析】(1)筛选并整合文中的信息.能力层级为分析综合C.

(2)筛选并整合文中的信息.能力层级为分析综合C.

(3)分析文章结构,把握文章思路.能力层级为分析综合C.

【解答】(1)题干已说明在三、四两段中筛选相关信息,第三段“他必须先有独立的判断力,不为一切社会的、政治的、文学的、艺术的或学院式的诱惑所动”.第四段’

他们大多在青年时即显露出知识上的胆力.””这无疑是需要某种对于自己的天真坦白的信心的,而这种自我便是一个人所有的最可靠的东西,一个学者一旦放弃了这种自我判断的权利,他便随时可受人生的各种欺蒙了”.找到相关的点再加以概括就可以了.

(2)仔细阅读发现涉及现代教育弊端的说明集中在文中的倒数第二节,本段包括了教育的三大弊端“现在一般的学校制度倾向于割舍了鉴别力以求学问,以一种堆塞的方法,以为有了一大堆知识便算是早就了一个有识之士,而把愉快的求知扭曲为一种机械的,有一定分量的,呆板与被动的知识的堆塞.但是我们为什么要把知识置于思想之前?我们为什么愿意称呼一个仅是读足了学分的大学毕业生为学成之士?这种学分和文凭何以会取代了教育的真正目的?”加以概括即可.

(3)一篇典范的论述类文本必然有它的中心论点,此篇文章的题目是“知识上的鉴别力”,“鉴别力”是重点,文章的思路应该就是围绕此展开,“鉴别力是什么”,“为什么需要鉴别力”等等.

答案:

(1)独立的判断力,知识上的胆力,对自己天真坦白的信心.(每点2分)

(2)倾向上割舍鉴别力而求学问,方法上把愉快的求知变为机械的堆塞,目标上以文凭来代替真正的教育.(每点2分)

(3)开头提出观点,教育和文化的目标,在于发展知识上的鉴别力;然后,论述什么是鉴别力以及怎样才具有鉴别力;最后,针对现代教育制度,谈鉴别力的必要性.(每点2分)

七、作文

11.根据以下材料,按照要求作文。

书店里长时间只看书不买书的人越来越多,甚至影响了书店的营业。对此,一家书店的做法是将人撵出去,另一家书店则设置了环境宜人的阅读区。

这则材料引发了你怎样的思考?请自行角度,自定立意,写篇不少于800字的文章,文体不限,诗歌除外。

【考点】材料作文.

【分析】从书店的角度切入,书店作为文化场所,对于文化的传播理应有责任、有担当,另一家书店的做法无疑是这方面的引领;而一家书店考虑盈利辇走读书人也是无奈之举.从读者的角度切入,读书求知本没有错,但在书店里要遵守基本的规则,长时间只读不买有违社会公德.从培养人的角度切入,书店是一个城市文化内涵的重要标志,尤其是在这个浮躁的时代,增加人的内涵,即培养城市什么样的读者,显得尤为重要,在这点上,另一家书店无疑高瞻远瞩.也可以从读者、顾客的角度来分析思考读书、买书现象背后的东西.

立意参考:

1、遵守社会的准则;

2、传承文化的责任;

3、读书增加品味

【解答】

把事情放进规则中

“这是新华书店,不是你看书的地方,是卖书的地方,不买书就得出去.”1月31日晚,一段名为“新华书店撵出看书孩子”的视频让“到底该不该在书店看书”成为热门话题.

孩子在书店看书时间太长而被赶走,这本是一件无可厚非的事情:书店不是图书馆,要看书可以去那里.但是却在网上引发如此大的讨论,我不禁疑惑,我们真的不懂得在正确的时间和地点做正确的事情这个道理吗?

书店,顾名思义就是贩卖图书的地方,大家需要的图书可以到书店进行购买.虽说书店是卖书的地方,但是也并非那么不近人情,允许顾客在购买书籍之前有一点浏览的时间,这当然是可以的,而且十分有必要,因为体现出对民主与权益的保护.但注意,这段时间仅供浏览,并不是阅读,这段时间也不是很长,而是一点.所以,商家的做法或许有点偏激,但绝不是“恶霸行为.”

不管是孩子还是大人,进入书店的目的总是好的,学习是没有错.但是书店毕竟是以经营为目的,并非公共设施.试想如果所有的家长都把孩子理直气壮地送到书店读书,三四岁的小孩子不懂爱惜书,看了就脏了,撕了,破了,还怎么读书.而所有的人都堵在书店读书,不但会影响书店的正常营业,而且会给书店带来经济是上的损失,如果每一个人都在书店将他所要的书读完,需用的资料查完,那么谁还会用自己的钱去买书?那么书店存在还有意义吗?

我们生活在一个物欲横行的时代,在这种氛围的影响下,大多数人都开始变得自我.在书店看书,确实可以给自己省下一笔不少的钱去做其他的事,他们为此找了无数个理由,证明这样做没有错,可以理解.作为顾客,他们认为自己有权利看书,不应该遭到驱逐;作为孩子的父母,他们也同样认为自己有权利与店主吵得不可开交.这种种的道德绑架,或许才真是让社会如此冷漠的原因.

然而他们都忘记了一点,作为顾客,在享有权利的同时,也有义务遵守书店的规则制度.

不以规矩,难成方圆.我们每个人都应该时刻提醒自己遵守规则,在适当的地点做适当的事情.

2017年3月20日

一、语言运用

1.依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一项是( )

①长期以来

联合国安理会五个常任理事国中,美、英、法的立场比较一致,而中、俄的立场往往。所以,中俄加强合作与交流,就能达到双赢。

②社会主义市场经济既是法治经济,也是道德经济。我国那些百年老店这所以能历久弥新、基业长存,就是因为他们诚实守信,童叟无欺,。

③蒙娜丽莎的神秘微笑为什么是最美的?500多年来,人们一直对此,即使是同一个观者,在不同的时间去看,感受似乎都有所不同。

A.不约而同

一诺千金

莫衷一是

B.不谋而合

一言九鼎

各执一词

C.不约而同

一言九鼎

各执一词

D.不谋而合

一诺千金

莫衷一是

2.下列诗句中修辞手法不同的一项是( )

A.梧桐真不甘衰谢,数叶迎风尚有声

B.暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘

C.一水护田将绿绕,两山排闼送青来

D.绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹

3.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

中国大运河是地球上对自然地理面貌改变最大的人类工程,,。,。,

①京杭运河只是人们最熟悉的那部分

②在漫长的时光里,这条河流支撑生活,激发灵感,启迪心智并指引未来

③这是中国人用了2500年时间与自然共同完成的壮丽奇观

④亚洲大陆东部的天然大河都被它联络贯穿,支流多到无法计算

⑤中国大运河还包括隋唐运河、浙东运河在内的数千公里广阔空间

⑥在这个空间内,可以看到无数智慧、勇气、决心,还有温情。

A.③①④②⑤⑥

B.④③①⑤⑥②

C.③④①⑤⑥②

D.④①③②⑤⑥

4.下列句中语言表达不得体的一项是( )

A.拙作奉上,望哂笑之余,不吝赐教

B.近悉教躬违和,弟子特此致候

C.阁下访问寒舍,我深荣幸

D.此事我须权衡利弊,方可作出钧裁

5.阅读后面的漫画,对它的寓意理解最贴切的一项是( )

A.看问题要重整体,不必在意小细节

B.距离并不产生美,只有靠近才有美

C.观察事实,角度比距离更加重要

D.观察事实,远距离才能发现问题

二、文言文阅读

6.郭舒,字稚行。幼请其母从师,岁余便归,粗识大义。乡人、宗人咸称舒当为后来之秀,终成国器。始为领军校尉,坐擅放司马彪,系廷尉,世多义之。

王澄闻其名,引为别驾。澄终日酣饮,不以众务在意,舒常切谏之。及天下大乱,又劝澄修德养威,保完州境。澄虽不能从,然重其忠亮。荆土士人宗庾廞尝因酒忤澄,澄怒,叱左右棒廞。舒厉色谓左右曰:“使君过醉,汝辈何敢妄动!”澄恚曰:“别驾狂邪,诳言我醉!”因遣掐其鼻,灸其眉头,舒跪而受之。澄意少释,而廞遂得免。

澄之奔败也,欲将舒东下,舒曰:“舒为万里纪纲,不能匡正,令使君奔亡,不忍渡江。”乃留屯沌口,采稆湖泽以自给。乡人盗食舒牛,事觉,来谢。舒曰:“卿饥,所以食牛耳,余肉可共啖之。”世以此服其弘量。

舒少与杜曾厚,曾尝召之,不往,曾衔之。至是,澄又转舒为顺阳太守,曾密遣兵袭舒,遁逃得免。

王敦召为参军,转从事中郎。敦谋为逆,舒谏不从,使守武昌。高官督护缪坦尝请武昌城西地为营,太守乐凯言于敦曰:“百姓久买此地,种菜自赡,不宜夺之。”敦大怒曰:“王处仲①不来江湖,当有武昌地不,而人云是我地邪!”凯惧,不敢言。舒曰:“公听舒一言。”敦曰:“平子②以卿病狂,故掐鼻灸眉头,旧疢③复发邪!”舒曰:“古之狂也直。昔尧立诽谤之木,舜置敢谏之鼓,然后事无枉纵。公为胜尧、舜邪?乃逆折舒,使不得言。何与古人相远!”敦曰:“卿欲何言?”舒曰:“缪坦可谓小人,疑误视听,夺人私地,以强陵弱。晏子称君曰其可臣献其否以成其可是以舒等不敢不言。”敦即使还地。众咸壮之。敦重舒公亮,给赐转丰,数诣其家,表为梁州刺史。

(选自晋书 卷四十三 列传十三》,有删节)

【注】①处仲:王敦的字。②平子:王澄的字。③疢(chèn):病。

(1)对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是

A.舒常切评之

切:率真

B.曾衔之

衔:怀恨

C.种菜自赡

赡:赡养

D.给赐转丰

丰:丰厚

(2)下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是

A.不以众务在意

世以此服其弘量

B.汝辈何敢妄动

何与古人相远

C.澄之奔败也

古之狂也直

D.乃留屯口

乃逆折舒

(3)将下列句子翻译为现代汉语。

①荆土士人宗庾廞尝因酒忤澄,澄怒,叱左右棒廞。

②昔尧立诽谤之木,舜置敢谏之鼓,然后事无枉纵。

③敦即使还地。众咸壮之。

(4)根据文意,概括郭舒的性格特点。

三、古诗词鉴赏

7.

咏怀古迹(其二)①

杜甫

摇落深知宋玉②悲,风流儒推亦吾师。

怅望千秋一洒泪,萧条异代不同时。

江山故宅空文藻,云雨荒台岂梦思。

最是楚宫俱泯灭,舟人指点到今疑。

【注】①本诗作于大历元年,为杜甫在夔州所写,凭吊楚国著名辞赋作家宋玉。②宋玉,楚国辞赋作家,政治上不得志,抱负无法实现。所著《九辩》开篇有:“悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰。”相传其故宅在江陵。

(1)诗以“摇落”秋风开篇,有何作用?

(2)诗人称宋玉“风流儒雅”“亦吾师”,有何言外之意?

(3)概括诗人在诗中所表达的情感。

四、名句名篇默写

8.补写出下列名句名篇中的空缺部分。

(1)无丝竹之乱耳, 。(刘禹锡《陋室铭》)

(2) ,洪波涌起。(曹操《观沧海》)

(3) ,往往取酒还独倾。(白居易)

(4)若夫日出而林霏开, 晦明变化者,山间之朝暮也。(欧阳修《醉翁亭记》)

(5) ,而神明自得,圣心备焉。(《荀子 劝学》)

(6)总角之宴,言笑晏晏。 ,不思其反。(《诗经 卫风 氓》)

(7)扪参历井仰胁息, 。(李白《蜀道难》)

(8) ,夕揽洲之宿莽。(屈原《离骚》)

五、现代文阅读:文学类文本

9.阅读下面的作品,完成下列各题。

老

爱

情

苏

童

我这里说的爱情故事也许会让一些读者失望,但是当我说完这个故事后,相信也有一些读者会受到一丝震动。

话说20世纪70年代,我们香椿树街有一对老夫妇,当时是六七十岁的样子,妻子身材高挑,白皮肤,大眼睛,看得出来年轻的时候是个美人;丈夫虽然长得不丑,但是一个矮子。他们出现在街上,乍一看,不配,仔细一看却是天造地设的一对。为什么这么说呢?这对老夫妻彼此之间是镜子,除了性别不同,他们的眼神相似,表情相似,甚至两人脸上的黑痣,一个在左脸颊,一个在右脸颊,也是配合得天衣无缝。他们到煤店买煤,一只箩筐,一根扁担,丈夫在前面,妻子在后面,这与别人家夫妇扛煤的位置不同,没有办法,不是他们别出心栽,是因为那丈夫矮、力气小,做妻子的反串了男角。

他们有个女儿,嫁出去了。女儿把自己的孩子丢在父母那里,也不知是为了父母,还是为了自己。她自己大概一个星期回一次娘家。

这是一个星期天的下午,女儿在外面“嘭嘭嘭”敲门,里面立即响起一阵杂番的脚步声,老夫妇同时出现在门边,两张苍老而欢乐的笑脸,笑起来两个人的嘴角居然都向右边歪着。

但女儿回家不是来向父母微笑的,她的任务似乎是为埋怨和教训她的双亲。她高声地列举出父母所干的糊涂事,包括拖把在地板上留下太多的积水,包括他们对孩子的溺爱,给他吃太多,穿得也太多。她一边喝着老人给她做的红枣汤,一边说:“唉,对你们说了多少遍也没用,我看你们是老糊涂了。”

老夫妻一听,忙走过去给外孙脱去多余的衣服,他们面带愧色,不敢争辩,似乎默认这么一个事实:他们是老了,是有点老糊涂了。

过一会儿,那老妇人给女儿收拾着汤碗,突然捂着胸口,猝然倒了下来,死了,据说死因是心肌梗塞。死者人缘好,邻居们听说了都去吊唁。他们看见平日不太孝顺的女儿这会儿哭成了泪人儿了,都不觉得奇怪,这么好的母亲死了,她不哭才奇怪呢!他们奇怪的是那老头,他面无表情,坐在亡妻的身边,看上去很平静。外孙不懂事,就问:“外公,你怎么不哭?”

老人说:“外公不会哭。外婆死了,外公也死的,外公今天也死的。”

孩子说:“你骗人,你什么病也没有,不会死的。”

老人摇摇头,说:“外公不骗人,外公今天也要死了。你看外婆临死不肯闭眼,她丢不下我,我也丢不下她。我要陪着你外婆哩。”

大人们听见老人的话,都多了心眼,小心地看着他。但老人并没有任何自寻短见的端倪,他一直静静地守在亡妻的身边,坐在一张椅子上。他一直坐在椅子上。夜深了,守夜的人们听见老人喉咙里响起一阵痰声,未及人们做出反应,老人就歪倒在亡妻的灵床下面了。这时就听见堂屋里自鸣钟“当当当”连着响了起来,人们一看,正是夜里12点!

正如他宣布的那样,那矮个子的老人心想事成,陪着妻子一起去了。如果不是人们亲眼看见,谁会相信这样的事情?但这个故事是真实的,那对生死相守的老人确有其人,他们是我的邻居,死于20世纪70年代末的同一天。那座老自鸣钟后来就定格在12点,犹如上了锈一样,任人们怎么拔转就是一动也不动。

这个故事叙述起来就这么简单,不知道你怎么看,我一直认为这是我一生能说的最动人的爱情故事。

(1)分析小说中“老夫妻”的形象特征。

(2)小说安排“女儿”这个人物有何作用?

(3)小说的标题“老爱情”有什么含义?结合内容谈谈你的理解。

(4)小说结尾说老人夜里12点陪着老妻去了,那座老自鸣钟后来就定格在12点不再转动了。有人说这个情节太过离奇,不符合常理,应该删掉。你认为这个结尾是否应该删掉?请结合全文谈淡自已的看法。

六、现代文阅读:论述类文本

10.

知识上的鉴别力

林语堂

教育和文化的目标,只在于发展知识上的鉴别力。一个理想的受过教育者,不一定要学富五车,而只须明于鉴别善恶。能够辨别何者是可爱,何者是可憎的,即是在知识上能鉴别。

最令人难受的,莫过于遇着一个胸中满装着历史上的事实人物,并且对时事极为熟悉,但见解和态度则是完全错误的人。我曾遇见过这一类的人,他们在谈话时,无论什么题目,总有一些材料要发表出来,但是他们的见地,则完全是可笑可怜的。他们的学问是广博的,但毫无鉴别能力。博学不过是将许多学问或事实填塞进去,而鉴别力则是艺术的判别问题,一个满腹学问的人,或许很易于写成一部历史;但在论人和论事时,或竟是只知依入门户,并无卓识的。这种人就属于我们所谓缺乏智识上的鉴别力。

所以一个真有学问的人,其实就是一个善于辨别是非者。这就是我们所谓鉴别力。但一个人若想有鉴别力,他必须先有独立的判断力,不为一切社会的、政治的、文学的、艺术的或学院式的诱惑所动。一个人在成人时,他的四周必有无数各种各样的诱惑,如:名利诱惑、爱国诱惑、政治诱惑、宗教诱惑,和惑人的诗人、惑人的艺术家、感人的独裁者,与惑人的心理学家。当一个心理分析家告诉我们,便秘症引起暴躁的性情时,凡有识力者对之,只可付诸一笑。当一个人错误时,不必因震于他的大名,或震于他的高深学问,而对他有所畏惧。

因此识和胆是相关联的,中国人每以胆识并列。凡是后来有所成就的思想家和作家,他们大多在青年时即显露出知识上的胆力。这种人决不肯盲捧一个名震一时的诗人。他如真心钦佩一个诗人时,他必会说出他钦佩的理由。这就是依赖着他的内心判别而来的;他也决不肯盲捧一个风行一时的画派,决不肯盲从一个流行的哲理,或一个时髦的学说,不论他们有着何等样的大名做后盾。他除了内心信服之外,决不肯昧昧然信服一个作家,这就是知识上的鉴别力。这无疑是需要某种对于自己的天真坦白的信心的,而这种自我便是一个人所有的最可靠的东西,一个学者一旦放弃了这种自我判断的权利,他便随时可受人生的各种欺蒙了。

孔子说:“学而不思则罔,思而不学则殆。”这个警告其实也是现代的学校所极为需要的。大家都知道现在一般的学校制度倾向于割舍了鉴别力以求学问,以一种堆塞的方法,以为有了一大堆知识便算是早就了一个有识之士,而把愉快的求知扭曲为一种机械的,有一定分量的,呆板与被动的知识的堆塞。但是我们为什么要把知识置于思想之前?我们为什么愿意称呼一个仅是读足了学分的大学毕业生为学成之士?这种学分和文凭何以会取代了教育的真正目的?

因为我们是在将民众整批地教育,如在工厂里边一般。所以孔子说:“多见而识之,知之次也。”世上实在无所谓必修科目,无必读之书,甚至莎士比亚剧本也是如此。我曾受过相当的教育,但我至今弄不清楚西班牙京城叫什么名字,并且有一个时期还以为哈瓦那是一个临近古巴的海岛呢。

(选自《生活的艺术》,有删改)

(1)拥有鉴别力,需要哪些条件?依据文章三、四两段,简要回答。

(2)现代的学校教育存在哪些弊端?请简要概括。

(3)请归纳本文的论证思路。

七、作文

11.根据以下材料,按照要求作文。

书店里长时间只看书不买书的人越来越多,甚至影响了书店的营业。对此,一家书店的做法是将人撵出去,另一家书店则设置了环境宜人的阅读区。

这则材料引发了你怎样的思考?请自行角度,自定立意,写篇不少于800字的文章,文体不限,诗歌除外。

2016-2017学年江苏省南京市高三(上)期中语文试卷

参考答案与试题解析

一、语言运用

1.依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一项是( )

①长期以来

联合国安理会五个常任理事国中,美、英、法的立场比较一致,而中、俄的立场往往。所以,中俄加强合作与交流,就能达到双赢。

②社会主义市场经济既是法治经济,也是道德经济。我国那些百年老店这所以能历久弥新、基业长存,就是因为他们诚实守信,童叟无欺,。

③蒙娜丽莎的神秘微笑为什么是最美的?500多年来,人们一直对此,即使是同一个观者,在不同的时间去看,感受似乎都有所不同。

A.不约而同

一诺千金

莫衷一是

B.不谋而合

一言九鼎

各执一词

C.不约而同

一言九鼎

各执一词

D.不谋而合

一诺千金

莫衷一是

【考点】成语.

【分析】本题考查近义成语的辨析能力.解答本题,要结合成语义和语境义进行辨析.可以使用排除法.

【解答】不谋而合

:指事先没有商量过,意见或行动却完全一致.不约而同:约:相约.事先没有约定而相互一致.①用来形容两国的立场,根据“所以,中俄加强合作”,便知选“不谋而合”;

一诺千金;诺:许诺.许下的一个诺言有千金的价值.比喻说话算数,极有信用.一言九鼎:九鼎:古代国家的宝器,相传为夏禹所铸.一句话抵得上九鼎重.比喻说话力量大,能起很大作用.②根据“诚实守信,童叟无欺”,便知选“一诺千金”;

莫衷一是:不能决定哪个是对的.形容意见分歧,没有一致的看法.各执一词:执:坚持.各人坚持各人的说法.形容意见不一致.③强调的是人们一直对此没有一致的看法;

故选:D.

2.下列诗句中修辞手法不同的一项是( )

A.梧桐真不甘衰谢,数叶迎风尚有声

B.暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘

C.一水护田将绿绕,两山排闼送青来

D.绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹

【考点】修辞方法.

【分析】解答本题首先要明确题目要求,然后认真阅读每个选项,分析每个选项所运用的修辞手法,然后根据题目要求选出符合要求的选项.

【解答】A.“梧桐真不甘衰谢,数叶迎风尚有声”写了明月、夜霜和梧桐叶.运用了拟人的修辞手法,明月和夜霜是“梧桐”所处的艰难境遇,它的“不甘”正是诗人自己的写照.

B.“暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘”夜幕降临,云气收尽,天地间充满了寒气,银河流泻无声,皎洁的月儿转到了天空,就像玉盘那样洁白晶莹,诗人把“明月”比喻成“玉盘”;

C.“一水护田将绿绕,两山排闼送青来”.“一水护田将绿绕,两山排闼送青来”一带流水护卫着田地,环

绕着绿色的农作物;两座山峰面对着房屋,仿佛要推开门,给主人送上满山的青翠;诗句中把“护”“送”人的动作用在“水、山”上,赋予“水、山”灵性,运用了拟人的修辞手法;

D.“绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹”词人以拟人手法,着一“闹”字,将烂漫的大好春光描绘得活灵活现,呼之欲出;

故选B.

3.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

中国大运河是地球上对自然地理面貌改变最大的人类工程,,。,。,

①京杭运河只是人们最熟悉的那部分

②在漫长的时光里,这条河流支撑生活,激发灵感,启迪心智并指引未来

③这是中国人用了2500年时间与自然共同完成的壮丽奇观

④亚洲大陆东部的天然大河都被它联络贯穿,支流多到无法计算

⑤中国大运河还包括隋唐运河、浙东运河在内的数千公里广阔空间

⑥在这个空间内,可以看到无数智慧、勇气、决心,还有温情。

A.③①④②⑤⑥

B.④③①⑤⑥②

C.③④①⑤⑥②

D.④①③②⑤⑥

【考点】排列句子顺序.

【分析】本题考查排列句序的能力,能力层级为表达应用E.

解答此题,可以运用排除法:从语言的本身找到一些标志,帮助我们先把某些句子的顺序给确定下来.,通过已定的顺序来对照一下选项,排除一些无关选项.

【解答】文段主要对中国大运河的高度评价.

⑤的“还包括”紧承①的“只是”,⑥的“这个空间”紧承⑤的“广阔空间”,据此可排除AD;比较BC,④的“它”指代空格前的“京杭运河”,③的“壮丽奇观”应评价④与前文,其顺序应为④③.

故选:B

4.下列句中语言表达不得体的一项是( )

A.拙作奉上,望哂笑之余,不吝赐教

B.近悉教躬违和,弟子特此致候

C.阁下访问寒舍,我深荣幸

D.此事我须权衡利弊,方可作出钧裁

【考点】表达简明、连贯、得体.

【分析】本题考查语言表达得体的能力.解答本题,首先要知道什么是得体,然后逐项进行辨析.

【解答】解析:“钧载”是对上级或尊长的敬词,这里不当;

故选:D.

5.阅读后面的漫画,对它的寓意理解最贴切的一项是( )

A.看问题要重整体,不必在意小细节

B.距离并不产生美,只有靠近才有美

C.观察事实,角度比距离更加重要

D.观察事实,远距离才能发现问题

【考点】图文、表文转化.

【分析】本题考查鉴赏漫画,要仔细观察画面,画面中有什么信息,不能遗漏,根据漫画内容及寓意来判断选项哪一个更符合漫画创作意图.

【解答】解答时要仔细观察画面,本幅漫画中心是一个大大的苹果,一个人远远地看到有一只虫子从苹果中爬出,另一个人站在苹果边,手里挥舞着“优”,两个人对苹果的认识具有差异性.认为“优”是因为他所看到的那一面是完好的,不是因为靠得近,排除B.苹果有虫子,远距离的人所处角度不对也是发现不了的,不是距离的原因,排除D.手举“优”字的人如发现苹果有虫子,肯定会影响他的评定结果,而远距离的人关注了这个细节,可见细节不是不重要,排除A.从画面的整体来判断,是角度的影响.

故选:C.

二、文言文阅读

6.郭舒,字稚行。幼请其母从师,岁余便归,粗识大义。乡人、宗人咸称舒当为后来之秀,终成国器。始为领军校尉,坐擅放司马彪,系廷尉,世多义之。

王澄闻其名,引为别驾。澄终日酣饮,不以众务在意,舒常切谏之。及天下大乱,又劝澄修德养威,保完州境。澄虽不能从,然重其忠亮。荆土士人宗庾廞尝因酒忤澄,澄怒,叱左右棒廞。舒厉色谓左右曰:“使君过醉,汝辈何敢妄动!”澄恚曰:“别驾狂邪,诳言我醉!”因遣掐其鼻,灸其眉头,舒跪而受之。澄意少释,而廞遂得免。

澄之奔败也,欲将舒东下,舒曰:“舒为万里纪纲,不能匡正,令使君奔亡,不忍渡江。”乃留屯沌口,采稆湖泽以自给。乡人盗食舒牛,事觉,来谢。舒曰:“卿饥,所以食牛耳,余肉可共啖之。”世以此服其弘量。

舒少与杜曾厚,曾尝召之,不往,曾衔之。至是,澄又转舒为顺阳太守,曾密遣兵袭舒,遁逃得免。

王敦召为参军,转从事中郎。敦谋为逆,舒谏不从,使守武昌。高官督护缪坦尝请武昌城西地为营,太守乐凯言于敦曰:“百姓久买此地,种菜自赡,不宜夺之。”敦大怒曰:“王处仲①不来江湖,当有武昌地不,而人云是我地邪!”凯惧,不敢言。舒曰:“公听舒一言。”敦曰:“平子②以卿病狂,故掐鼻灸眉头,旧疢③复发邪!”舒曰:“古之狂也直。昔尧立诽谤之木,舜置敢谏之鼓,然后事无枉纵。公为胜尧、舜邪?乃逆折舒,使不得言。何与古人相远!”敦曰:“卿欲何言?”舒曰:“缪坦可谓小人,疑误视听,夺人私地,以强陵弱。晏子称君曰其可臣献其否以成其可是以舒等不敢不言。”敦即使还地。众咸壮之。敦重舒公亮,给赐转丰,数诣其家,表为梁州刺史。

(选自晋书 卷四十三 列传十三》,有删节)

【注】①处仲:王敦的字。②平子:王澄的字。③疢(chèn):病。

(1)对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是 C

A.舒常切评之

切:率真

B.曾衔之

衔:怀恨

C.种菜自赡

赡:赡养

D.给赐转丰

丰:丰厚

(2)下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是 B

A.不以众务在意

世以此服其弘量

B.汝辈何敢妄动

何与古人相远

C.澄之奔败也

古之狂也直

D.乃留屯口

乃逆折舒

(3)将下列句子翻译为现代汉语。

①荆土士人宗庾廞尝因酒忤澄,澄怒,叱左右棒廞。

②昔尧立诽谤之木,舜置敢谏之鼓,然后事无枉纵。

③敦即使还地。众咸壮之。

(4)根据文意,概括郭舒的性格特点。

【考点】文言文阅读.

【分析】(1)本题考查对文言实词的理解能力,涉及一词多义、古今异义、古代职官常识等.考生要根据课内的积累并结合语境,认真分析,确认词义.

(2)本题考查文言虚词的用法及意思,注意结合具体的语境分析虚词.

(3)本题考查文言文翻译的能力,解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅.并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺.

(4)本题考查归纳内容要点、分析人物形象特点的能力..

【解答】(1)C

种菜供养自己.赡:供给、满足.

(2)B

B.代词,怎么;A.介词,把\介词,因为;C.助词,主谓之间取独\结构助词,的;D副词,于是\副词,竟然.

(3)①尝:曾经;因:因为;棒:打.句子翻译为:荆州当地的读书人宗庾廞曾经因为饮酒得罪了王澄,王澄发怒,命令手下人棒打宗庾廞.

②昔:从前;诽谤之木:进谏的木牌;枉纵:冤枉无辜和放纵有罪的事情.句子翻译为:从前尧立下让人进谏的木牌,舜设置让人进谏的鼓,这以后就不会有冤枉无辜和放纵有罪的事情了.

③即:立即;还:归还;壮:认为…豪壮.句子翻译为:王敦就让缪坦归还了土地.人们都称赞郭舒为人豪壮.

(4)概括人物形象,结合文中人物的言行进行概括.文章的第一段表现其为人仗义;第二段表现其忠诚坚贞;第三段表现其宽容大度;第五段表现其淡薄名利,直言敢谏.

答案:

(1)C

(2)B

(3)①荆州当地的读书人宗庾廞曾经因为饮酒得罪了王澄,王澄发怒,命令手下人棒打宗庾廞.

②从前尧立下让人进谏的木牌,舜设置让人进谏的鼓,这以后就不会有冤枉无辜和放纵有罪的事情了.

③王敦就让缪坦归还了土地.人们都称赞郭舒为人豪壮.

(4)为人仗义,忠诚坚贞,宽容大度,淡薄名利,直言敢谏.

参考译文:

郭舒,字稚行.他年幼的时候请求母亲让他拜师求学,学了一年多就回家了,粗略懂得了为人处事的要义.乡里人、宗族人都称他会是后起之秀,最终成为国家的栋梁之材.郭舒开始做官担任领军校尉,因为犯了擅自释放司马彪的罪过,被廷尉拘囚,当时的人大多认为他为人仗义.

王澄听说了郭舒的声名,征召他担任别驾.王澄整天痛饮,不把政务放在心上.郭舒经常直言劝谏他.等到天下大乱的时候,郭舒又劝王澄修养德行,树立威望,保全州境.王澄虽然没有听从郭舒的劝告,但是敬重他的忠诚坚贞.荆州当地的读书人宗庾廒曾经因为饮酒得罪了王澄,王澄发怒,命令手下人棒打宗庾廒.郭舒神色严厉地对王澄的手下说:“使君喝得太多了,你们这些人怎么敢胡乱行动!”王澄发怒说:“别驾发狂了吗?诓骗说我醉了!”于是让人掐他的鼻子,烫他的眉头,郭舒跪着承受.王澄的怒气稍稍缓解,而宗庾廒也就免于处罚.

王澄失败奔逃的时候,想带郭舒渡江向东撤退,郭舒说:“我作为州郡官员,不能匡正乱世,却令使君奔逃,我不忍心渡江.”于是留守在沌口,在湖泽里采集野生的稻子养活自己.乡下人偷吃了郭舒的牛,事情被发觉,偷牛的人来谢罪.郭舒说:“你饿了,所以才吃我的牛,剩下的肉可以与我一起吃.”世人因此佩服他宽宏的度量.

郭舒年轻时与杜曾交情深厚,杜曾曾经征召郭舒,郭舒不肯前往,杜曾对他(这件事)怀恨在心.到这时候,王澄又调郭舒担任顺阳太守,杜曾暗中派兵袭击郭舒,郭舒逃走免于灾难.

王敦征召郭舒担任参军,又转任从事中郎.王敦谋划造反,郭舒劝谏他,王敦没有听从,就派郭舒驻守武昌.高官督护缪坦曾请求把武昌城西的土地设为营地,太守乐凯对王敦说:“老百姓很久以前就买了这块地,种菜供养自己,不应该夺走他们的土地.”王敦大怒说:“我王处仲不来湖北,会有武昌这个地方吗?人们说这就是我的土地!”乐凯畏惧.不敢说话.郭舒说:“请您听我一句话.”王敦说:“王澄因为你得了狂病,所以掐你的鼻子,烫你的眉头,你旧病复发了吧!”郭舒说:“古代的狂就是正直.从前尧立下让人进谏的木牌,舜设置让人进谏的鼓,这以后就不会有冤枉无辜和放纵有罪的事情了.您能超过尧舜吗?竟然阻止我,不让我说话,您怎么跟古人相差那么远!”王敦说:“你想说什么?”郭舒说:“缪坦可以说是个小人,迷惑贻误视听,夺走别人的私地,以强欺弱.晏子说:‘国君说可行,臣子说不行,这样才能成就国君的可行,因此我等不敢不说.”’王敦就让缪坦归还了土地.人们都称赞郭舒为人豪壮.王敦敬重郭舒公正诚信,赐予变得丰厚,多次到郭舒家拜访,上表推荐郭舒担任梁州刺史.

三、古诗词鉴赏

7.

咏怀古迹(其二)①

杜甫

摇落深知宋玉②悲,风流儒推亦吾师。

怅望千秋一洒泪,萧条异代不同时。

江山故宅空文藻,云雨荒台岂梦思。

最是楚宫俱泯灭,舟人指点到今疑。

【注】①本诗作于大历元年,为杜甫在夔州所写,凭吊楚国著名辞赋作家宋玉。②宋玉,楚国辞赋作家,政治上不得志,抱负无法实现。所著《九辩》开篇有:“悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰。”相传其故宅在江陵。

(1)诗以“摇落”秋风开篇,有何作用?

(2)诗人称宋玉“风流儒雅”“亦吾师”,有何言外之意?

(3)概括诗人在诗中所表达的情感。

【考点】怀古咏史诗.

【分析】《咏怀古迹五首》是唐代伟大诗人杜甫于唐代宗大历元年在夔州(治今重庆奉节)写成的组诗.这五首诗分别吟咏了庾信、宋玉、王昭君、刘备、诸葛亮等人在长江三峡一带留下的古迹,赞颂了五位历史人物的文章学问、心性品德、伟绩功勋,并对这些历史人物凄凉的身世、壮志未酬的人生表示了深切的同情,并寄寓了自己仕途失意、颠沛流离的身世之感,抒发了自身的理想、感慨和悲哀.全诗语言凝练,气势浑厚,意境深远.

【解答】(1)分析诗句的作用从结构和内容两个角度考虑.本题考查的是第一句,注意其与题目是否有关联.“摇落”点出了时间天气;“知宋玉”表明自己对宋玉的理解、同情;由“秋”生“悲”是诗歌中常见的起兴手法.

(2)作答本题一是结合注释“宋玉,楚国辞赋作家,政治上不得志,抱负无法实现”,写其“风流儒雅”是强调宋玉主要是一位政治上有抱负的志士.“亦吾师”则是说“宋玉可当我师”,也就是说诗人自己也可算作师承宋玉,结合诗人的经历可知,也是表明自己的遭遇和宋玉类似.

(3)诗歌的情感分析的题目存在的问题主要是不知道答题的突破口,答题时要注意结合诗中标题、注释和诗中表情达意的重点句子作答,重点是在自己的答案要包含诗歌中的重点词语,这样就能和给的答案无限接近,还要注意一般诗歌的情感都要求结合诗句分析,答题时不要只答出情感而放弃诗句.诗歌的首联表达了诗人对宋玉的怀念和敬仰(崇拜)以及对宋玉生前不遇身后被曲解的同情和悲慨(不平);颔联表达对自己空怀抱负的伤感;最后两联表达对千古知音不遇和悲叹.

答案:

(1)诗人触秋而生悲,借秋起兴;点出了时节天气;表示自己对宋玉的理解、同情.

(2)①强调宋玉主要是一位政治上有抱负的志士.②表示诗人自己也可算作师承宋玉;同时出表明萧条不遇惆怅失志,二人相同.

(3)①对宋玉的怀念和敬仰(崇拜);②对宋玉生前不遇身后被曲解的同情和悲慨(不平);③对自己空怀抱负的伤感.④对千古知音不遇和悲叹.

参考译文:

草木凋零是因知宋玉的悲伤,文采洒脱学问渊博可当我师.

遥想千秋往事不禁泪洒衣襟,我们虽不同世却是同样失意.

故居里你枉然留下斐然文采,巫山去雨旧事难道只是说梦.

可叹的是楚宫已经完全消失,有船夫指点遗迹却令人怀疑.

赏析:

第二首是推崇楚国著名辞赋作家宋玉的诗.诗是作者亲临实地凭吊后写成的,因而体会深切,议论精辟,发人深省.诗中的草木摇落,景物萧条,江山云雨,故宅荒台,舟人指点的情景,都是诗人触景生情,所抒发出来的感慨.它把历史陈迹和诗人哀伤交融在一起,深刻地表现了主题.诗人瞻仰宋玉旧宅怀念宋玉,从而联想到自己的身世,诗中表现了诗人对宋玉的崇拜,并为宋玉死后被人曲解而鸣不平.全诗铸词溶典,精警切实.有人认为,杜甫之“怀宋玉,所以悼屈原;悼屈原者,所以自悼也”.这种说法自有见地.

宋玉的《高唐赋》、《神女赋》写楚襄王和巫山神女梦中欢会故事,因而传为巫山佳话.又相传在江陵有宋玉故宅.所以杜甫暮年出蜀,过巫峡,至江陵,不禁怀念楚国这位作家,勾起身世遭遇的同情和悲慨.在杜甫看来,宋玉既是词人,更是志士.而他生前身后却都只被视为词人,其政治上失志不遇,则遭误解,至于曲解.这是宋玉一生遭遇最可悲哀处,也是杜甫自己一生遭遇最为伤心处.这诗便是诗人瞩目江山,怅望古迹,吊宋玉,抒己怀;以千古知音写不遇之悲,体验深切;于精警议论见山光天色,艺术独到.

杜甫到江陵的时候是秋天.宋玉名篇《九辩》正以悲秋发端:“悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰.”杜甫当时正是产生悲秋之情,因而便借以兴起本诗,简洁而深切地表示对宋玉的了解、同情和尊敬,同时又点出了时节天气.“风流儒雅”是庾信《枯树赋》中形容东晋名士兼志士殷仲文的成语,这里借以强调宋玉主要是一位政治上有抱负的志士.“亦吾师”用的是王逸的说法:“宋玉者,屈原弟子也.闵惜其师忠而被逐,故作《九辩》以述其志.”这里借以表示杜甫自己也可算作师承宋玉,同时表明这首诗旨意也在闵惜宋玉,“以述其志”.所以次联接着就说明诗人自己虽与宋玉相距久远,不同朝代,不同时代,但萧条不遇,惆怅失志,其实相同.因而望其遗迹,想其一生,不禁悲慨落泪.

诗的前半感慨宋玉生前怀才不遇,后半则为其身后不平.这片大好江山里,还保存着宋玉故宅,世人总算没有遗忘他.但人们只欣赏他的文采辞藻,并不了解他的志向抱负和创作精神.这不符宋玉本心,也无补于后世,令人惘然,所以用了“空”字.就像眼前这巫山巫峡,使诗人想起宋玉的两篇赋文.赋文的故事题材虽属荒诞梦想,但作家的用意却在讽谏君主淫惑.然而世人只把它看作荒诞梦想,欣赏风流艳事.这更从误解而曲解,使有益作品阉割成荒诞故事,把有志之士歪曲为无谓词人.这一切,使宋玉含屈,令杜甫伤心.而最为叫人痛心的是,随着历史变迁,岁月消逝,楚国早已荡然无存,人们不再关心它的兴亡,也更不了解宋玉的志向抱负和创作精神,以至将曲解当史实,以讹传讹,以讹为是.到如今,江船经过巫山巫峡,船夫们津津有味,指指点点,谈论着哪个山峰荒台是楚王神女欢会处,哪片云雨是神女来临时.词人宋玉不灭,志士宋玉不存,生前不获际遇,身后为人曲解.宋玉悲在此,杜甫悲为此.前人说“言古人不可复作,而文采终能传也”,恰好与杜甫的原意相违背.

体验深切,议论精警,耐人寻味,是这诗的突出特点和成就.但这是一首咏怀古迹诗,诗人亲临实地,亲自凭吊古迹,因而山水风光自然在诗中显露出来.杜甫沿江出蜀,飘泊水上,旅居舟中,年老多病,生计窘迫,境况萧条,情绪悲怆,本来无心欣赏风景,只为宋玉遗迹触发了满怀悲慨,才洒泪赋诗.诗中的草木摇落,景物萧条,江山云雨,故宅荒台,以及舟人指点的情景,都从感慨议论中出来,蒙着历史的迷雾,充满诗人的哀伤,诗人仿佛是泪眼看风景,隐约可见,其实是虚写.从诗歌艺术上看,这样的表现手法富有独创性.它紧密围绕主题,显出古迹特征,却不独立予以描写,而使其溶于议论,化为情境,渲染着这首诗的抒情气氛,增强了咏古的特色.

这是一首七律,要求谐声律,工对仗.但也由于诗人重在议论,深于思,精于义,伤心为宋玉写照,悲慨抒壮志不酬,因而通篇用赋,在用词和用典上精警切实,不被格律所拘束.它的韵律和谐,对仗工整,写的是律诗这种近体诗,却有古体诗的风味,同时又不失清丽.前人认为这首诗“首二句失粘”,只从形式上进行批评,未必中肯.

四、名句名篇默写

8.补写出下列名句名篇中的空缺部分。

(1)无丝竹之乱耳, 无案牍这劳形 。(刘禹锡《陋室铭》)

(2) 秋风萧瑟 ,洪波涌起。(曹操《观沧海》)

(3) 春江花朝秋月夜 ,往往取酒还独倾。(白居易)

(4)若夫日出而林霏开, 云归而岩穴暝 晦明变化者,山间之朝暮也。(欧阳修《醉翁亭记》)

(5) 积善成德 ,而神明自得,圣心备焉。(《荀子 劝学》)

(6)总角之宴,言笑晏晏。 信誓旦旦 ,不思其反。(《诗经 卫风 氓》)

(7)扪参历井仰胁息, 以手抚膺坐长叹 。(李白《蜀道难》)

(8) 朝搴阰之木兰兮 ,夕揽洲之宿莽。(屈原《离骚》)

【考点】名篇名句默写.

【分析】平时背诵名句名篇时要注意领悟其含义,结合具体语境记忆,同时还要注意生僻难写字、同音异义词、同义异形词,留意语句顺序等.

【解答】(1)无案牍这劳形

(重点字:牍)

(2)秋风萧瑟

(重点字:萧瑟)

(3)春江花朝秋月夜(重点字:朝)

(4)云归而岩穴暝

(重点字:暝)

(5)积善成德

(重点字:德)

(6)信誓旦旦

(重点字:誓)

(7)以手抚膺坐长叹

(重点字:膺)

(8)朝搴阰之木兰兮(重点字:搴、阰)

五、现代文阅读:文学类文本

9.阅读下面的作品,完成下列各题。

老

爱

情

苏

童

我这里说的爱情故事也许会让一些读者失望,但是当我说完这个故事后,相信也有一些读者会受到一丝震动。

话说20世纪70年代,我们香椿树街有一对老夫妇,当时是六七十岁的样子,妻子身材高挑,白皮肤,大眼睛,看得出来年轻的时候是个美人;丈夫虽然长得不丑,但是一个矮子。他们出现在街上,乍一看,不配,仔细一看却是天造地设的一对。为什么这么说呢?这对老夫妻彼此之间是镜子,除了性别不同,他们的眼神相似,表情相似,甚至两人脸上的黑痣,一个在左脸颊,一个在右脸颊,也是配合得天衣无缝。他们到煤店买煤,一只箩筐,一根扁担,丈夫在前面,妻子在后面,这与别人家夫妇扛煤的位置不同,没有办法,不是他们别出心栽,是因为那丈夫矮、力气小,做妻子的反串了男角。

他们有个女儿,嫁出去了。女儿把自己的孩子丢在父母那里,也不知是为了父母,还是为了自己。她自己大概一个星期回一次娘家。

这是一个星期天的下午,女儿在外面“嘭嘭嘭”敲门,里面立即响起一阵杂番的脚步声,老夫妇同时出现在门边,两张苍老而欢乐的笑脸,笑起来两个人的嘴角居然都向右边歪着。

但女儿回家不是来向父母微笑的,她的任务似乎是为埋怨和教训她的双亲。她高声地列举出父母所干的糊涂事,包括拖把在地板上留下太多的积水,包括他们对孩子的溺爱,给他吃太多,穿得也太多。她一边喝着老人给她做的红枣汤,一边说:“唉,对你们说了多少遍也没用,我看你们是老糊涂了。”

老夫妻一听,忙走过去给外孙脱去多余的衣服,他们面带愧色,不敢争辩,似乎默认这么一个事实:他们是老了,是有点老糊涂了。

过一会儿,那老妇人给女儿收拾着汤碗,突然捂着胸口,猝然倒了下来,死了,据说死因是心肌梗塞。死者人缘好,邻居们听说了都去吊唁。他们看见平日不太孝顺的女儿这会儿哭成了泪人儿了,都不觉得奇怪,这么好的母亲死了,她不哭才奇怪呢!他们奇怪的是那老头,他面无表情,坐在亡妻的身边,看上去很平静。外孙不懂事,就问:“外公,你怎么不哭?”

老人说:“外公不会哭。外婆死了,外公也死的,外公今天也死的。”

孩子说:“你骗人,你什么病也没有,不会死的。”

老人摇摇头,说:“外公不骗人,外公今天也要死了。你看外婆临死不肯闭眼,她丢不下我,我也丢不下她。我要陪着你外婆哩。”

大人们听见老人的话,都多了心眼,小心地看着他。但老人并没有任何自寻短见的端倪,他一直静静地守在亡妻的身边,坐在一张椅子上。他一直坐在椅子上。夜深了,守夜的人们听见老人喉咙里响起一阵痰声,未及人们做出反应,老人就歪倒在亡妻的灵床下面了。这时就听见堂屋里自鸣钟“当当当”连着响了起来,人们一看,正是夜里12点!

正如他宣布的那样,那矮个子的老人心想事成,陪着妻子一起去了。如果不是人们亲眼看见,谁会相信这样的事情?但这个故事是真实的,那对生死相守的老人确有其人,他们是我的邻居,死于20世纪70年代末的同一天。那座老自鸣钟后来就定格在12点,犹如上了锈一样,任人们怎么拔转就是一动也不动。

这个故事叙述起来就这么简单,不知道你怎么看,我一直认为这是我一生能说的最动人的爱情故事。

(1)分析小说中“老夫妻”的形象特征。

(2)小说安排“女儿”这个人物有何作用?

(3)小说的标题“老爱情”有什么含义?结合内容谈谈你的理解。

(4)小说结尾说老人夜里12点陪着老妻去了,那座老自鸣钟后来就定格在12点不再转动了。有人说这个情节太过离奇,不符合常理,应该删掉。你认为这个结尾是否应该删掉?请结合全文谈淡自已的看法。

【考点】小说阅读.

【分析】(1)此题考查学生鉴赏小说作品形象的基本能力.

(2)此题考查学生欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力的基本能力.

(3)此题考查学生体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术的基本能力.

(4)此题考查学生对作品进行个性化阅读和有创意的解读的基本能力.

【解答】(1)此题考查学生鉴赏小说作品形象的基本能力.解答此类题目需要学生准确细致把握文章的主要内容,尤其是理清文章的核心思路.关注文章中的重要语句,特别是对人物的外貌,语言,心理活动等描写的语句.这是解答此类题目的一个关键所在.题目问的是“老夫妻”形象特征,在解答时要注意,从老夫妻任劳任怨,相扶互助,生死与共等角度进行分析,这其实是一对极为平常的中国式夫妻,只有这一般的外表,但是在内心深处却能够悉心的照顾后辈.

(2)此题考查学生欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力的基本能力.此类人物形象的分析,要在整体把握文意的基础上,回到原文中,抓住能表现人物性格特征的语句进行分析.如文章第三段“女儿把自己的孩子丢在父母那里,也不知是为了父母,还是为了自己.她自己大概一个星期回一次娘家.”表现了女儿的自私;第五段“她一边喝着老人轮她做的红枣汤,一边说:“唉,对你们说了多少遍也没用,我看你们是老糊涂了.”体现了女儿不孝顺,不懂的感恩.第二问关于小说安排女儿这个人物的作用,要从小说的表达技巧方面来回答.反面人物往往能推动故事情节的发展,衬托主人公的高大形象.如老妇人的猝死与女儿的吵闹密切相关;女儿的自私,刻薄衬托了老妇人的宽容.

(3)此题考查学生体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术的基本能力.标题是文章的文眼,一个好的标题,在内容上能揭示主题,在表达技巧上,能激发读者阅读兴趣.所以此题要在整体把握文章大意的基础上,从内容和表达技巧上来回答意义.内容上,小说讲述的是一对老人的爱情故事,所以,“老爱情”体现的是一种老式爱情;当妻子死了,丈夫也平静地“陪着妻子一起去了”也体现了“老爱情”的另一层深意:老夫妻生死相依的爱情永存.在表达技巧上,一语双关,激发了读者阅读兴趣.

(4)此题考查学生对作品进行个性化阅读和有创意的解读的基本能力.这是一道开放性的题目,在回答时,要先确立自己的观点,结尾是该删掉还是不该删掉.然后,从小说的内容、表达主体、文学艺术等方面来阐释理由.如不该删掉的观点,在文学艺术方面,文学艺术来源于生活,又高于生活,为了更好的深化主体,文学语言可以运用一些技巧.

答案:

(1)①相貌、行为十分平常普通;②任劳任怨,细心照顾后辈;③同甘共苦、相互照顾、生死相依.(每点2分)

(2)①推动情节发展,小说中的女儿绝非是可有可无的闲人,老妇人的猝死与女儿的吵闹密切相关.②为塑造人物形象服务,作者是以女儿的浅薄和利己反衬老夫妻的宽容和仁慈.(当然也可以从主旨的揭示角度分析,答对两点得4分)

(2)小说标题“老爱情”的含义:①表层含义:小说讲述的是一对老人的爱情故事,体现的是一种老式爱情,即中国传统的同甘共苦、夫唱妇随的爱情.②深层含义:“老爱情”中的“老”即为永久、永恒之意,真正的爱情永远青春不老.妻子死了,丈夫也平静地“陪着妻子一起去了”.老夫妻生死相依的爱情永存.(每点2分)

(4)答案示例:不应该删掉.

①结尾的这个情节恰是小说的高潮,那矮小的老人在和孙子的对话中就已经明确了死志,结尾这个情节就有了震撼人心的效果.

②突出了老人视爱情重于生命的形象,“你看外婆临死不肯闭眼,她丢不下我,我也丢不下她.我要陪着你外婆哩”.

③这个情节恰好体现了这是“我一生能说的最动人的爱情故事”,突显了小说“生死相依的爱情永存”这一主题.(答“应该删掉”也可,要自圆其说.每点2分)

六、现代文阅读:论述类文本

10.

知识上的鉴别力

林语堂

教育和文化的目标,只在于发展知识上的鉴别力。一个理想的受过教育者,不一定要学富五车,而只须明于鉴别善恶。能够辨别何者是可爱,何者是可憎的,即是在知识上能鉴别。

最令人难受的,莫过于遇着一个胸中满装着历史上的事实人物,并且对时事极为熟悉,但见解和态度则是完全错误的人。我曾遇见过这一类的人,他们在谈话时,无论什么题目,总有一些材料要发表出来,但是他们的见地,则完全是可笑可怜的。他们的学问是广博的,但毫无鉴别能力。博学不过是将许多学问或事实填塞进去,而鉴别力则是艺术的判别问题,一个满腹学问的人,或许很易于写成一部历史;但在论人和论事时,或竟是只知依入门户,并无卓识的。这种人就属于我们所谓缺乏智识上的鉴别力。

所以一个真有学问的人,其实就是一个善于辨别是非者。这就是我们所谓鉴别力。但一个人若想有鉴别力,他必须先有独立的判断力,不为一切社会的、政治的、文学的、艺术的或学院式的诱惑所动。一个人在成人时,他的四周必有无数各种各样的诱惑,如:名利诱惑、爱国诱惑、政治诱惑、宗教诱惑,和惑人的诗人、惑人的艺术家、感人的独裁者,与惑人的心理学家。当一个心理分析家告诉我们,便秘症引起暴躁的性情时,凡有识力者对之,只可付诸一笑。当一个人错误时,不必因震于他的大名,或震于他的高深学问,而对他有所畏惧。

因此识和胆是相关联的,中国人每以胆识并列。凡是后来有所成就的思想家和作家,他们大多在青年时即显露出知识上的胆力。这种人决不肯盲捧一个名震一时的诗人。他如真心钦佩一个诗人时,他必会说出他钦佩的理由。这就是依赖着他的内心判别而来的;他也决不肯盲捧一个风行一时的画派,决不肯盲从一个流行的哲理,或一个时髦的学说,不论他们有着何等样的大名做后盾。他除了内心信服之外,决不肯昧昧然信服一个作家,这就是知识上的鉴别力。这无疑是需要某种对于自己的天真坦白的信心的,而这种自我便是一个人所有的最可靠的东西,一个学者一旦放弃了这种自我判断的权利,他便随时可受人生的各种欺蒙了。

孔子说:“学而不思则罔,思而不学则殆。”这个警告其实也是现代的学校所极为需要的。大家都知道现在一般的学校制度倾向于割舍了鉴别力以求学问,以一种堆塞的方法,以为有了一大堆知识便算是早就了一个有识之士,而把愉快的求知扭曲为一种机械的,有一定分量的,呆板与被动的知识的堆塞。但是我们为什么要把知识置于思想之前?我们为什么愿意称呼一个仅是读足了学分的大学毕业生为学成之士?这种学分和文凭何以会取代了教育的真正目的?

因为我们是在将民众整批地教育,如在工厂里边一般。所以孔子说:“多见而识之,知之次也。”世上实在无所谓必修科目,无必读之书,甚至莎士比亚剧本也是如此。我曾受过相当的教育,但我至今弄不清楚西班牙京城叫什么名字,并且有一个时期还以为哈瓦那是一个临近古巴的海岛呢。

(选自《生活的艺术》,有删改)

(1)拥有鉴别力,需要哪些条件?依据文章三、四两段,简要回答。

(2)现代的学校教育存在哪些弊端?请简要概括。

(3)请归纳本文的论证思路。

【考点】论述类文本阅读.

【分析】(1)筛选并整合文中的信息.能力层级为分析综合C.

(2)筛选并整合文中的信息.能力层级为分析综合C.

(3)分析文章结构,把握文章思路.能力层级为分析综合C.

【解答】(1)题干已说明在三、四两段中筛选相关信息,第三段“他必须先有独立的判断力,不为一切社会的、政治的、文学的、艺术的或学院式的诱惑所动”.第四段’

他们大多在青年时即显露出知识上的胆力.””这无疑是需要某种对于自己的天真坦白的信心的,而这种自我便是一个人所有的最可靠的东西,一个学者一旦放弃了这种自我判断的权利,他便随时可受人生的各种欺蒙了”.找到相关的点再加以概括就可以了.

(2)仔细阅读发现涉及现代教育弊端的说明集中在文中的倒数第二节,本段包括了教育的三大弊端“现在一般的学校制度倾向于割舍了鉴别力以求学问,以一种堆塞的方法,以为有了一大堆知识便算是早就了一个有识之士,而把愉快的求知扭曲为一种机械的,有一定分量的,呆板与被动的知识的堆塞.但是我们为什么要把知识置于思想之前?我们为什么愿意称呼一个仅是读足了学分的大学毕业生为学成之士?这种学分和文凭何以会取代了教育的真正目的?”加以概括即可.

(3)一篇典范的论述类文本必然有它的中心论点,此篇文章的题目是“知识上的鉴别力”,“鉴别力”是重点,文章的思路应该就是围绕此展开,“鉴别力是什么”,“为什么需要鉴别力”等等.

答案:

(1)独立的判断力,知识上的胆力,对自己天真坦白的信心.(每点2分)

(2)倾向上割舍鉴别力而求学问,方法上把愉快的求知变为机械的堆塞,目标上以文凭来代替真正的教育.(每点2分)

(3)开头提出观点,教育和文化的目标,在于发展知识上的鉴别力;然后,论述什么是鉴别力以及怎样才具有鉴别力;最后,针对现代教育制度,谈鉴别力的必要性.(每点2分)

七、作文

11.根据以下材料,按照要求作文。

书店里长时间只看书不买书的人越来越多,甚至影响了书店的营业。对此,一家书店的做法是将人撵出去,另一家书店则设置了环境宜人的阅读区。

这则材料引发了你怎样的思考?请自行角度,自定立意,写篇不少于800字的文章,文体不限,诗歌除外。

【考点】材料作文.

【分析】从书店的角度切入,书店作为文化场所,对于文化的传播理应有责任、有担当,另一家书店的做法无疑是这方面的引领;而一家书店考虑盈利辇走读书人也是无奈之举.从读者的角度切入,读书求知本没有错,但在书店里要遵守基本的规则,长时间只读不买有违社会公德.从培养人的角度切入,书店是一个城市文化内涵的重要标志,尤其是在这个浮躁的时代,增加人的内涵,即培养城市什么样的读者,显得尤为重要,在这点上,另一家书店无疑高瞻远瞩.也可以从读者、顾客的角度来分析思考读书、买书现象背后的东西.

立意参考:

1、遵守社会的准则;

2、传承文化的责任;

3、读书增加品味

【解答】

把事情放进规则中

“这是新华书店,不是你看书的地方,是卖书的地方,不买书就得出去.”1月31日晚,一段名为“新华书店撵出看书孩子”的视频让“到底该不该在书店看书”成为热门话题.

孩子在书店看书时间太长而被赶走,这本是一件无可厚非的事情:书店不是图书馆,要看书可以去那里.但是却在网上引发如此大的讨论,我不禁疑惑,我们真的不懂得在正确的时间和地点做正确的事情这个道理吗?

书店,顾名思义就是贩卖图书的地方,大家需要的图书可以到书店进行购买.虽说书店是卖书的地方,但是也并非那么不近人情,允许顾客在购买书籍之前有一点浏览的时间,这当然是可以的,而且十分有必要,因为体现出对民主与权益的保护.但注意,这段时间仅供浏览,并不是阅读,这段时间也不是很长,而是一点.所以,商家的做法或许有点偏激,但绝不是“恶霸行为.”

不管是孩子还是大人,进入书店的目的总是好的,学习是没有错.但是书店毕竟是以经营为目的,并非公共设施.试想如果所有的家长都把孩子理直气壮地送到书店读书,三四岁的小孩子不懂爱惜书,看了就脏了,撕了,破了,还怎么读书.而所有的人都堵在书店读书,不但会影响书店的正常营业,而且会给书店带来经济是上的损失,如果每一个人都在书店将他所要的书读完,需用的资料查完,那么谁还会用自己的钱去买书?那么书店存在还有意义吗?

我们生活在一个物欲横行的时代,在这种氛围的影响下,大多数人都开始变得自我.在书店看书,确实可以给自己省下一笔不少的钱去做其他的事,他们为此找了无数个理由,证明这样做没有错,可以理解.作为顾客,他们认为自己有权利看书,不应该遭到驱逐;作为孩子的父母,他们也同样认为自己有权利与店主吵得不可开交.这种种的道德绑架,或许才真是让社会如此冷漠的原因.

然而他们都忘记了一点,作为顾客,在享有权利的同时,也有义务遵守书店的规则制度.

不以规矩,难成方圆.我们每个人都应该时刻提醒自己遵守规则,在适当的地点做适当的事情.

2017年3月20日

同课章节目录