人教版语文八年级上册第三单元 单元测试题

文档属性

| 名称 | 人教版语文八年级上册第三单元 单元测试题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 190.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-03-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第三单元

单元测试题

(时间:90分钟 总分:120分)

一、基础知识积累与运用(26分)

1.下列加点字注音不完全正确的一项是(

)

(2分)

A.雄跨(kuà) 嶙峋(lín) 淙淙(zóng)

巧妙绝伦(lún)

B.广漆(qī) 轩榭(xuān) 石砌(qì) 惟妙惟肖(xiào)

C.蟠龙(pán) 河堤(dī) 弧形(hú) 因地制宜(yí)

D.伧俗(cāng) 藻井(zǎo) 匀称(chèn) 长虹饮涧(jiàn)

2.下列词语书写完全正确的一项是( )(2分)

A.浩渺 推崇 桥敦 前瞻后顾 B.和谐 纤细 险峻 失之豪厘

C.鉴赏 池沼 阑干 别具匠心 D.招书 矗立 妃嫔 迥然不同

3.下列加点词语使用正确的一项为( )(2分)

A.说起桥,其种类可以说是琳琅满目,绝对数不过来。

B.张小亮长得和他父亲惟妙惟肖,简直就像一个人。

C.城外是一片重峦叠嶂的山脉,一眼望不到边。

D.这座建筑物的设计巧妙绝伦,简直无可挑剔。

4.下列句子没有语病的一项为( )(2分)

A.在学习的过程中,只有不断研究问题、发现问题,才能取得进步。

B.他的家乡是河南省太康县人,跟我家离得比较远。

C.近日,在北京国际科技产业博览会上,一种新型的“纳粹电池”吸引了不少观众的眼光。

D.有没有良好的班风,是决定一个班组取得优异成绩的关键因素。

5.给下列句子排序,最恰当的一项是(

)(2分)

①绿是生命的颜色。

②春雨过后,草尖上、树梢上冒出了一簇簇嫩绿的叶芽,更会使你觉得新的生命在跳动。

③你看那春天的原野,绿油油的,生气勃勃,欣欣向荣,令人感到鼓舞和振奋。

④道旁的树木,青翠欲滴;田间的秧苗,郁郁葱葱。

⑤到了夏天,大地上一片葱茏。

⑥面对着这充满蓬勃生机的大地,便会感到自己也增添了青春的活力。

A.①⑤②③④⑥

B.⑤③④②⑥①

C.①③②⑤④⑥

D.⑤③②④⑥①

6.学习本单元《苏州园林》这篇课文的过程中,同学们对文末“可以说的当然不止以上这些,这里不再多写了”这句话发生了争论。有人主张删除,有人主张保留。以下是主张删除的同学的意见,请你站在“保留”的立场上,给出你的意见。(4分)

反方:本文通过介绍苏州园林景色如画的特点,详细说明了它的美丽、精巧,如亭台轩榭的自然美、假山池沼的艺术美、花草树木的映衬美、花墙廊子的层次美等,甚至连园林的角落也都介绍到了,称得上详细无比,因此文末的这句话完全是画蛇添足。再说,这句话与文章的主题也没有任何关系啊!

正方:

7.本单元综合性学习的主题为“说不尽的桥”,为了更好地完成学习任务,八(3)班同学打算开一个关于“桥”的主题班会,在班主任的倡议与组织下,班会筹备会如期召开,假如邀请你来参加,请帮助同学们解决如下问题:

(1)说桥:请帮助主持人设计一段精彩的“开场白”。(2分)

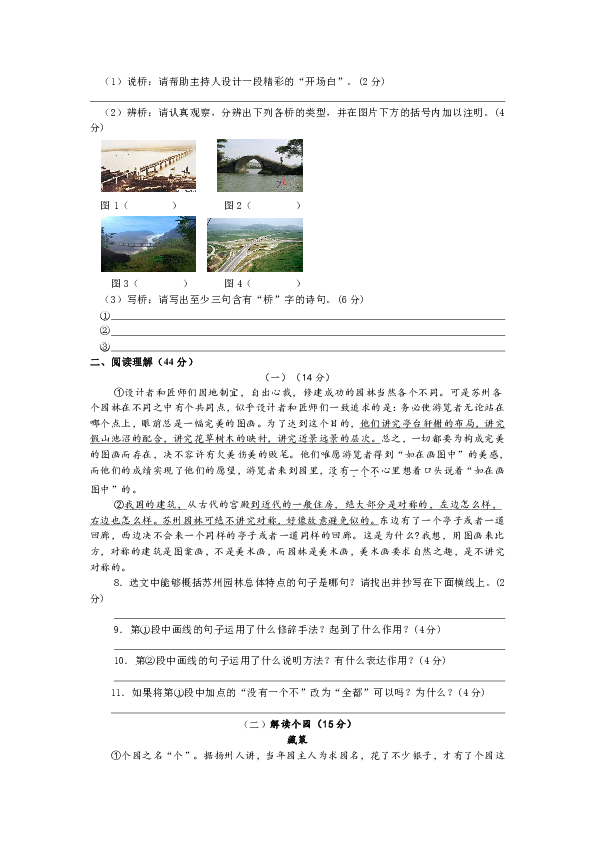

(2)辨桥:请认真观察,分辨出下列各桥的类型,并在图片下方的括号内加以注明。(4分)

图1( ) 图2( )

图3( ) 图4( )

(3)写桥:请写出至少三句含有“桥”字的诗句。(6分)

①

②

③

二、阅读理解(44分)

(一)(14分)

①设计者和匠师们因地制宜,自出心裁,修建成功的园林当然各个不同。可是苏州各个园林在不同之中有个共同点,似乎设计者和匠师们一致追求的是:务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。为了达到这个目的,他们讲究亭台轩榭的布局,讲究假山池沼的配合,讲究花草树木的映衬,讲究近景远景的层次。总之,一切都要为构成完美的图画而存在,决不容许有欠美伤美的败笔。他们唯愿游览者得到“如在画图中”的美感,而他们的成绩实现了他们的愿望,游览者来到园里,没有一个不心里想着口头说着“如在画图中”的。

②我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的,左边怎么样,右边也怎么样。苏州园林可绝不讲究对称,好像故意避免似的。东边有了一个亭子或者一道回廊,西边决不会来一个同样的亭子或者一道同样的回廊。这是为什么 我想,用图画来比方,对称的建筑是图案画,不是美术画,而园林是美术画,美术画要求自然之趣,是不讲究对称的。

8.选文中能够概括苏州园林总体特点的句子是哪句?请找出并抄写在下面横线上。(2分)

9.第①段中画线的句子运用了什么修辞手法?起到了什么作用?(4分)

10.第②段中画线的句子运用了什么说明方法?有什么表达作用?(4分)

11.如果将第①段中加点的“没有一个不”改为“全都”可以吗?为什么?(4分)

(二)解读个园(15分)

藏策

①个园之名“个”。据扬州人讲,当年园主人为求园名,花了不少银子,才有了个园这名字。清袁枚有“月映竹成千个字”,而园主又爱竹,于是乃取“竹”中之“个”,且形似竹叶,故名。这“个”,乃竹之“提喻”。不过当地也还有种传说:个亦有独一无二之意。这倒颇有空前绝后并世无双的自诩了。

②其实个园的用心,还远不止于此。初入园中,但见翠竹丛丛,名色各异,虽令人耳目一新,倒也没有太多奥妙。渐至内园,则幻境憧憧,久负盛名的四季假山,便在这里了。

③所谓四季假山,实际是以分峰叠石之法,利用木石之间的不同搭配,幻化出春、夏、秋、冬四季景色。以青竹配笋石,道是“春山笋石参差,修篁弄影”,意寓雨后春笋的模样,是为春景;以湖石叠山,山中有洞,中空外奇,配之小潭清碧,取意夏云多奇峰,是为夏景;以黄山石堆山,配之丹枫,又于山巅处建亭,临亭俯视,黄石丹枫,倍添秋意,是为秋景;而最富想象力的大概要算冬景了,以雪石堆造的假山,迎光时闪闪发亮,背光则幽幽泛白,让人联想残雪未消的样子,后墙上再凿二十四个风洞,以应“北风呼啸雪光寒”之意。冬山的西墙上又留漏窗,凭窗可见花丛竹径,似迎春有径,呼之欲出……

④这是个由符号构筑的小园,一如罗兰·巴特笔下的“符号帝国”。漫步园中,单靠目力,是看不出这景中暗含四季的奥秘的。四景与四季的对应,其实更多靠得是符码的作用,如春笋、丹枫等,而并非真能肖似。就如“个”与“竹”的关系一样,四季假山与春、夏、秋、冬,也是一种“提喻”的关系。个园实质上是个“提喻”之园。这其中种种的文化哑谜,大概只有深谙其符码的人才可以领会的吧。

⑤四景与四季既不重形似,自然是在于“意”了。个园的深层含义又是什么呢?

⑥以四景喻说四季,实际上是把“历时”的四季,圈进了“共时”的小园之中。四季的更迭,标志着时光的流逝。但如果“共时”地拥有了四季,那便意味着控制了四季更迭,进而也便拥有了时光。——子在川上曰逝者如斯夫式的慨叹,变成了往来四季之间,可以任意穿行的悠闲漫步。春、夏、秋、冬,只是园中四景间的一种“换喻”形式,它们近在咫尺,彼此相接,循环往复……于是,四季假山便仿佛成了可以留得住似水年华的时间机器。这让人不禁想起博尔赫斯笔下那不为时光所囿的“交叉小径的花园”。个园在其深层意义上,亦是时光之园。

⑦园主人盐商出身,不会有如此深的心思,这诸多的精妙花样,大半应是其门客所为。不过他们当年拥有的,毕竟只能是符号的时光,个园依旧,岁月无情,隐喻着时光永恒的四季假山,也早已阅历了无数个四季更迭的时光的淘洗,在斑驳的世事沧桑中,成为了其自身的讽喻。

⑧我是初春一个雨后的上午来访个园的,比“烟花三月下扬州”的农历三月,早来了近一个月。园中游人如织,纷纷地在春、夏、秋、冬之间往来。夏山依傍着的一个厅堂里,正办着一个当地画家的画展,签上标着几千至几万不等的高价。门口竖起一块牌子,上有画家满嘴大胡子模样极酷的照片,和一段看起来行迹有些可疑的履历简介。画是无须多看的,笔法破败,不成个样子。我不禁哑然失笑,想当年这样的画匠怕是进不得这园子的。

⑨与时光永恒之类的神话相比,我倒以为“偶然”更加耐人寻味。就在我漫步园中,暗自构思这篇小文时,忽见夏山山洞间人影一闪,颇似上海的王晓明兄,走去一瞧,果然是他!王兄去年刚从哈佛游学归来,平时相距千里,而此刻他从上海我从天津,竟在同一时间相遇于这时光之园中——我在北京打的,曾两次遇到同一司机。司机说这种几率只有十几万分之一——远隔千里,竟于他乡茫茫人海中巧遇故知,这种几率大概已不止几十万乃至几百万分之一了吧?

⑩此事诚可记也。

(选自《散文·海外版》)

12.本文第①段主要说明了哪些内容?作者为什么要说明这些内容?(4分)

13.除了名字,“个园”的“用心”还体现在哪些方面?请用横线在文中画出相关句子。(4分)

14.第⑤段中加点的“个园的深层含义”指的是什么?(3分)

15.就整篇文章来看,作者主要抓住了“个园”哪方面的特征进行说明?(4分)

(三)宋代屏风(15分)

吴界和

关于屏风,早在西周时期就已经出现,《物原》中记载:“禹作屏”

。早期又被称为“扆”(依)或“邸”。其功用最早为礼制服务,多置于君王身后,汉郑玄注:“邸,后板也。”,用斧纹或凤纹进行装饰,象征着权力与高贵。自汉以来,屏风挡风和隔断的实用功能逐渐显现出来:“屏风,言可以屏障风也。”时至魏晋,屏风艺术更为流行,并完成了由实用艺术向欣赏性艺术的转化。

自宋代以来,屏风在世人生活中的作用愈发重要。这一时期,屏风的形制也有了突破性地进展:大型座屏一般采用矮佬和横枨把屏框内分割为小格的设计方法,而这种方法一直沿用至明代。

曲屏是由单扇屏风发展而来的,最早出现在汉代。在当时,很多情况下可以与席、榻相配,可几面围,非常实用。其数量一般为两至十扇,每扇之间用榫卯链接。这种屏风,文人还经常在上进行书法、绘画等艺术创作。宋徽宗还经常把这种屏风用作备忘录,将当时全国几大寇贼的名字写于其上以备谨记。

另外,还有一种大型直立的屏风形制,出现于宋代绘画《孝经图》中,其样式由几扇板面组合而成,整体造型气势傲人。

小型屏风中的砚屏,始见于宋人的记载。从宋人赵希鹄所著的《砚屏辨》可知:砚屏是北宋苏东坡、黄山谷等人为刻砚铭以“表而出之”所创始的。从中可知砚屏一开始就有书写展示文字的功能。还可知,砚屏的尺寸应该是“高尺一二寸”,“阔尺五六寸”才适用。这说明砚屏的外形是接近于正方形的,这一点与枕屏有较大区别。

枕屏、砚屏均中嵌石料,取石之天然纹理加强审美效果。《砚屏辨》中记载了宋皇家不惜“旨以重赏宣取”美石做砚屏的故事,以苏东坡为首的宋代文人,也留下了众多赞美砚屏的诗句。

髹造工艺也在逐渐进步,螺钿镶嵌工艺兴于唐盛于宋元。螺钿镶嵌的原料螺钿是从海螺壳、蚌壳、鲍鱼壳边口截取材料研磨而成。钿片选料考究,多选用光泽度高、色彩绚丽的蚌壳边缘的材料。工匠将其裁成各种装饰纹样,镶嵌于漆面上,可以达到类似金银平脱的效果

,同时也可以获得高于漆地的半浮雕的视觉效果。但目前实物只有明清时代的嵌螺钿漆作屏风存世。

宋代是一个注重理性思考的年代,为便于王室处理社会阶层之间的关系,巩固统治阶级地位的需要,宋人确立起了尊崇自然和倡导秩序的哲学观。社会文化空前繁荣,文人士大夫阶层不断扩大并取得了相当高的社会地位。在山水画领域,名家辈出,宋画家郭熙更是将山水画思想概括总结为绘画理论,由其子郭思整理成《林泉高致》,对后世影响甚大。郭熙首次提出了山水画中的“境界”(“意境”)这一美学概念,“它的全部理论观点,几乎都共同指向意境创造这一终极的理论目标。”自然、朴素、简约为美的理念,加上宋代画院的发展,因此屏风的装饰内容比较简单,在屏面上画水波纹进行装饰颇为流行。《图画见闻志》说宋仁宗时,任从一于“金明池水心殿御座屏扆,画出水金龙,势力遒怪。”宋真宗时,荀信“天禧中尝被旨画会灵观御座扆屏看水龙,妙绝一时,后移入禁中。”

宋代拥有一支历史上最为庞大的高素质文人士大夫队伍,他们拥有极高的艺术品位和审美能力,他们集诗书画创作能力于一身,广泛参与室内空间的意匠。文人通过自身的美学修养,表达着对社会历史各方面的感悟与思索,形成了崇尚雅逸平淡的审美追求。两宋朝野文化素养的全面提高还促进了全民族对历史文化的认识,在全社会形成了尚古之风。在他们的力推之下,老庄“制器尚象”的思想,汉王符“致用为先,巧饰为末”的理念、禅宗所推崇的“简约”意味等,都对两宋时期的屏风艺术产生了深刻的影响。

总的来说,宋代,由于人们生活起居方式的转变定型,待垂足而坐的活动方式确立后,改变了过去室内环境以床榻为中心点的不变格局。通过屏风划分室内空间布局自此延续一直到清。如今,人们越来越注重从传统艺术形式寻求灵感或是理解文化,屏风艺术也愈发受到关注中国传统文化的人们喜爱。

(选自《戏剧之家》2014年11期)

16.宋代屏风具有怎样的特点?请用自己的语言加以概括。(4分)

17.本文在介绍宋代屏风的同时,为什么还要介绍当时的社会状况?(3分)

18.本文在介绍宋代屏风时,主要运用了怎样的说明方法?作用是什么?(4分)

19.有人说,随着社会的发展,屏风会被人们完全淘汰。你赞同这种说法吗?为什么?(4分)

三、作文(50分)

20.桥是有形有状的,它在自然界普遍存在着,使道路为之通畅,于是,人们的脚步有了永不停息的理由;桥又是无形无状的,它在你我之间亦或他她之间默默地传承着,于是,心与心的沟通有了可靠的保障,温暖与真诚之水便在人们的心灵间欢快地流淌;桥是静止的,它就那么静静地站立着,站成文人画家笔下那被称为“小桥流水人家”的绝美的风景;桥又是运动的,它频繁互动于人与人之间,让越来越多的人们通过“心之桥”走得近一点,再近一点……

请以“桥”为话题写一篇文章,体裁不限,题目自拟,不低于600字。

参考答案

1.A(“淙”应读“cóng”)

2.C(A项中“敦”应为“墩”,B项中“豪”应为“毫”,D项中“招”应为“诏”)

3.D(A项中的“琳琅满目”通常用来形容小的物品,B项中的“惟妙惟肖”通常形容模仿得非常近似,C项中的“重峦叠嶂”不能作“山脉”的定语,因为该成语本身就含有“山脉”的意思)

4.C(A项“发现问题”应在“研究问题”之前,B项应删去“人”字,D项应在“取得”前面加“能否”二字)

5.C(先春天后夏天。)

6.示例:虽然前面对苏州园林已经进行了详细介绍,但文末这句话还是非常有保留的必要:“可以说的当然不止以上这些,这里不再多写了”意思是以上介绍的只是苏州园林美的一部分,其他地方的美还有很多,如此一来,就显得意犹未尽。

7.(1)略。(2)图1――梁桥;图2――拱桥;图3――浮桥;图4--立交桥(3)示例:①小桥流水人家②大渡桥横铁索寒③驿外断桥边

8.务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。

9.排比;概括指出了苏州园林的四个重要特征。

10.作比较;说明苏州园林并不讲究对称。

11.不可以;“没有一个不”双重否定,语气强烈,全面表现出苏州园林的完美性,如果改为“全都”,语气平淡,毫无特色。

12.“个园”名称的由来;说明这些内容,主要为了表现“个园”这一名称的特别。

13.初入园中……便在这里了。

14.以四景喻说四季,把历时的“四季”,圈进“共时”的小园之中。

15.个园是时光之园。

16.实用、美观,与人们的生活息息相关。

17.借以说明屏风在人们生活中的重要作用和地位。

18.分类别;便于人们更为全面的理解文章内容。

19.示例:不赞同;如今,屏风的作用虽有所减弱,但人们已将其作为中国传统文化的一部分加以研究,因此,永远不会消亡。

20.略。

单元测试题

(时间:90分钟 总分:120分)

一、基础知识积累与运用(26分)

1.下列加点字注音不完全正确的一项是(

)

(2分)

A.雄跨(kuà) 嶙峋(lín) 淙淙(zóng)

巧妙绝伦(lún)

B.广漆(qī) 轩榭(xuān) 石砌(qì) 惟妙惟肖(xiào)

C.蟠龙(pán) 河堤(dī) 弧形(hú) 因地制宜(yí)

D.伧俗(cāng) 藻井(zǎo) 匀称(chèn) 长虹饮涧(jiàn)

2.下列词语书写完全正确的一项是( )(2分)

A.浩渺 推崇 桥敦 前瞻后顾 B.和谐 纤细 险峻 失之豪厘

C.鉴赏 池沼 阑干 别具匠心 D.招书 矗立 妃嫔 迥然不同

3.下列加点词语使用正确的一项为( )(2分)

A.说起桥,其种类可以说是琳琅满目,绝对数不过来。

B.张小亮长得和他父亲惟妙惟肖,简直就像一个人。

C.城外是一片重峦叠嶂的山脉,一眼望不到边。

D.这座建筑物的设计巧妙绝伦,简直无可挑剔。

4.下列句子没有语病的一项为( )(2分)

A.在学习的过程中,只有不断研究问题、发现问题,才能取得进步。

B.他的家乡是河南省太康县人,跟我家离得比较远。

C.近日,在北京国际科技产业博览会上,一种新型的“纳粹电池”吸引了不少观众的眼光。

D.有没有良好的班风,是决定一个班组取得优异成绩的关键因素。

5.给下列句子排序,最恰当的一项是(

)(2分)

①绿是生命的颜色。

②春雨过后,草尖上、树梢上冒出了一簇簇嫩绿的叶芽,更会使你觉得新的生命在跳动。

③你看那春天的原野,绿油油的,生气勃勃,欣欣向荣,令人感到鼓舞和振奋。

④道旁的树木,青翠欲滴;田间的秧苗,郁郁葱葱。

⑤到了夏天,大地上一片葱茏。

⑥面对着这充满蓬勃生机的大地,便会感到自己也增添了青春的活力。

A.①⑤②③④⑥

B.⑤③④②⑥①

C.①③②⑤④⑥

D.⑤③②④⑥①

6.学习本单元《苏州园林》这篇课文的过程中,同学们对文末“可以说的当然不止以上这些,这里不再多写了”这句话发生了争论。有人主张删除,有人主张保留。以下是主张删除的同学的意见,请你站在“保留”的立场上,给出你的意见。(4分)

反方:本文通过介绍苏州园林景色如画的特点,详细说明了它的美丽、精巧,如亭台轩榭的自然美、假山池沼的艺术美、花草树木的映衬美、花墙廊子的层次美等,甚至连园林的角落也都介绍到了,称得上详细无比,因此文末的这句话完全是画蛇添足。再说,这句话与文章的主题也没有任何关系啊!

正方:

7.本单元综合性学习的主题为“说不尽的桥”,为了更好地完成学习任务,八(3)班同学打算开一个关于“桥”的主题班会,在班主任的倡议与组织下,班会筹备会如期召开,假如邀请你来参加,请帮助同学们解决如下问题:

(1)说桥:请帮助主持人设计一段精彩的“开场白”。(2分)

(2)辨桥:请认真观察,分辨出下列各桥的类型,并在图片下方的括号内加以注明。(4分)

图1( ) 图2( )

图3( ) 图4( )

(3)写桥:请写出至少三句含有“桥”字的诗句。(6分)

①

②

③

二、阅读理解(44分)

(一)(14分)

①设计者和匠师们因地制宜,自出心裁,修建成功的园林当然各个不同。可是苏州各个园林在不同之中有个共同点,似乎设计者和匠师们一致追求的是:务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。为了达到这个目的,他们讲究亭台轩榭的布局,讲究假山池沼的配合,讲究花草树木的映衬,讲究近景远景的层次。总之,一切都要为构成完美的图画而存在,决不容许有欠美伤美的败笔。他们唯愿游览者得到“如在画图中”的美感,而他们的成绩实现了他们的愿望,游览者来到园里,没有一个不心里想着口头说着“如在画图中”的。

②我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的,左边怎么样,右边也怎么样。苏州园林可绝不讲究对称,好像故意避免似的。东边有了一个亭子或者一道回廊,西边决不会来一个同样的亭子或者一道同样的回廊。这是为什么 我想,用图画来比方,对称的建筑是图案画,不是美术画,而园林是美术画,美术画要求自然之趣,是不讲究对称的。

8.选文中能够概括苏州园林总体特点的句子是哪句?请找出并抄写在下面横线上。(2分)

9.第①段中画线的句子运用了什么修辞手法?起到了什么作用?(4分)

10.第②段中画线的句子运用了什么说明方法?有什么表达作用?(4分)

11.如果将第①段中加点的“没有一个不”改为“全都”可以吗?为什么?(4分)

(二)解读个园(15分)

藏策

①个园之名“个”。据扬州人讲,当年园主人为求园名,花了不少银子,才有了个园这名字。清袁枚有“月映竹成千个字”,而园主又爱竹,于是乃取“竹”中之“个”,且形似竹叶,故名。这“个”,乃竹之“提喻”。不过当地也还有种传说:个亦有独一无二之意。这倒颇有空前绝后并世无双的自诩了。

②其实个园的用心,还远不止于此。初入园中,但见翠竹丛丛,名色各异,虽令人耳目一新,倒也没有太多奥妙。渐至内园,则幻境憧憧,久负盛名的四季假山,便在这里了。

③所谓四季假山,实际是以分峰叠石之法,利用木石之间的不同搭配,幻化出春、夏、秋、冬四季景色。以青竹配笋石,道是“春山笋石参差,修篁弄影”,意寓雨后春笋的模样,是为春景;以湖石叠山,山中有洞,中空外奇,配之小潭清碧,取意夏云多奇峰,是为夏景;以黄山石堆山,配之丹枫,又于山巅处建亭,临亭俯视,黄石丹枫,倍添秋意,是为秋景;而最富想象力的大概要算冬景了,以雪石堆造的假山,迎光时闪闪发亮,背光则幽幽泛白,让人联想残雪未消的样子,后墙上再凿二十四个风洞,以应“北风呼啸雪光寒”之意。冬山的西墙上又留漏窗,凭窗可见花丛竹径,似迎春有径,呼之欲出……

④这是个由符号构筑的小园,一如罗兰·巴特笔下的“符号帝国”。漫步园中,单靠目力,是看不出这景中暗含四季的奥秘的。四景与四季的对应,其实更多靠得是符码的作用,如春笋、丹枫等,而并非真能肖似。就如“个”与“竹”的关系一样,四季假山与春、夏、秋、冬,也是一种“提喻”的关系。个园实质上是个“提喻”之园。这其中种种的文化哑谜,大概只有深谙其符码的人才可以领会的吧。

⑤四景与四季既不重形似,自然是在于“意”了。个园的深层含义又是什么呢?

⑥以四景喻说四季,实际上是把“历时”的四季,圈进了“共时”的小园之中。四季的更迭,标志着时光的流逝。但如果“共时”地拥有了四季,那便意味着控制了四季更迭,进而也便拥有了时光。——子在川上曰逝者如斯夫式的慨叹,变成了往来四季之间,可以任意穿行的悠闲漫步。春、夏、秋、冬,只是园中四景间的一种“换喻”形式,它们近在咫尺,彼此相接,循环往复……于是,四季假山便仿佛成了可以留得住似水年华的时间机器。这让人不禁想起博尔赫斯笔下那不为时光所囿的“交叉小径的花园”。个园在其深层意义上,亦是时光之园。

⑦园主人盐商出身,不会有如此深的心思,这诸多的精妙花样,大半应是其门客所为。不过他们当年拥有的,毕竟只能是符号的时光,个园依旧,岁月无情,隐喻着时光永恒的四季假山,也早已阅历了无数个四季更迭的时光的淘洗,在斑驳的世事沧桑中,成为了其自身的讽喻。

⑧我是初春一个雨后的上午来访个园的,比“烟花三月下扬州”的农历三月,早来了近一个月。园中游人如织,纷纷地在春、夏、秋、冬之间往来。夏山依傍着的一个厅堂里,正办着一个当地画家的画展,签上标着几千至几万不等的高价。门口竖起一块牌子,上有画家满嘴大胡子模样极酷的照片,和一段看起来行迹有些可疑的履历简介。画是无须多看的,笔法破败,不成个样子。我不禁哑然失笑,想当年这样的画匠怕是进不得这园子的。

⑨与时光永恒之类的神话相比,我倒以为“偶然”更加耐人寻味。就在我漫步园中,暗自构思这篇小文时,忽见夏山山洞间人影一闪,颇似上海的王晓明兄,走去一瞧,果然是他!王兄去年刚从哈佛游学归来,平时相距千里,而此刻他从上海我从天津,竟在同一时间相遇于这时光之园中——我在北京打的,曾两次遇到同一司机。司机说这种几率只有十几万分之一——远隔千里,竟于他乡茫茫人海中巧遇故知,这种几率大概已不止几十万乃至几百万分之一了吧?

⑩此事诚可记也。

(选自《散文·海外版》)

12.本文第①段主要说明了哪些内容?作者为什么要说明这些内容?(4分)

13.除了名字,“个园”的“用心”还体现在哪些方面?请用横线在文中画出相关句子。(4分)

14.第⑤段中加点的“个园的深层含义”指的是什么?(3分)

15.就整篇文章来看,作者主要抓住了“个园”哪方面的特征进行说明?(4分)

(三)宋代屏风(15分)

吴界和

关于屏风,早在西周时期就已经出现,《物原》中记载:“禹作屏”

。早期又被称为“扆”(依)或“邸”。其功用最早为礼制服务,多置于君王身后,汉郑玄注:“邸,后板也。”,用斧纹或凤纹进行装饰,象征着权力与高贵。自汉以来,屏风挡风和隔断的实用功能逐渐显现出来:“屏风,言可以屏障风也。”时至魏晋,屏风艺术更为流行,并完成了由实用艺术向欣赏性艺术的转化。

自宋代以来,屏风在世人生活中的作用愈发重要。这一时期,屏风的形制也有了突破性地进展:大型座屏一般采用矮佬和横枨把屏框内分割为小格的设计方法,而这种方法一直沿用至明代。

曲屏是由单扇屏风发展而来的,最早出现在汉代。在当时,很多情况下可以与席、榻相配,可几面围,非常实用。其数量一般为两至十扇,每扇之间用榫卯链接。这种屏风,文人还经常在上进行书法、绘画等艺术创作。宋徽宗还经常把这种屏风用作备忘录,将当时全国几大寇贼的名字写于其上以备谨记。

另外,还有一种大型直立的屏风形制,出现于宋代绘画《孝经图》中,其样式由几扇板面组合而成,整体造型气势傲人。

小型屏风中的砚屏,始见于宋人的记载。从宋人赵希鹄所著的《砚屏辨》可知:砚屏是北宋苏东坡、黄山谷等人为刻砚铭以“表而出之”所创始的。从中可知砚屏一开始就有书写展示文字的功能。还可知,砚屏的尺寸应该是“高尺一二寸”,“阔尺五六寸”才适用。这说明砚屏的外形是接近于正方形的,这一点与枕屏有较大区别。

枕屏、砚屏均中嵌石料,取石之天然纹理加强审美效果。《砚屏辨》中记载了宋皇家不惜“旨以重赏宣取”美石做砚屏的故事,以苏东坡为首的宋代文人,也留下了众多赞美砚屏的诗句。

髹造工艺也在逐渐进步,螺钿镶嵌工艺兴于唐盛于宋元。螺钿镶嵌的原料螺钿是从海螺壳、蚌壳、鲍鱼壳边口截取材料研磨而成。钿片选料考究,多选用光泽度高、色彩绚丽的蚌壳边缘的材料。工匠将其裁成各种装饰纹样,镶嵌于漆面上,可以达到类似金银平脱的效果

,同时也可以获得高于漆地的半浮雕的视觉效果。但目前实物只有明清时代的嵌螺钿漆作屏风存世。

宋代是一个注重理性思考的年代,为便于王室处理社会阶层之间的关系,巩固统治阶级地位的需要,宋人确立起了尊崇自然和倡导秩序的哲学观。社会文化空前繁荣,文人士大夫阶层不断扩大并取得了相当高的社会地位。在山水画领域,名家辈出,宋画家郭熙更是将山水画思想概括总结为绘画理论,由其子郭思整理成《林泉高致》,对后世影响甚大。郭熙首次提出了山水画中的“境界”(“意境”)这一美学概念,“它的全部理论观点,几乎都共同指向意境创造这一终极的理论目标。”自然、朴素、简约为美的理念,加上宋代画院的发展,因此屏风的装饰内容比较简单,在屏面上画水波纹进行装饰颇为流行。《图画见闻志》说宋仁宗时,任从一于“金明池水心殿御座屏扆,画出水金龙,势力遒怪。”宋真宗时,荀信“天禧中尝被旨画会灵观御座扆屏看水龙,妙绝一时,后移入禁中。”

宋代拥有一支历史上最为庞大的高素质文人士大夫队伍,他们拥有极高的艺术品位和审美能力,他们集诗书画创作能力于一身,广泛参与室内空间的意匠。文人通过自身的美学修养,表达着对社会历史各方面的感悟与思索,形成了崇尚雅逸平淡的审美追求。两宋朝野文化素养的全面提高还促进了全民族对历史文化的认识,在全社会形成了尚古之风。在他们的力推之下,老庄“制器尚象”的思想,汉王符“致用为先,巧饰为末”的理念、禅宗所推崇的“简约”意味等,都对两宋时期的屏风艺术产生了深刻的影响。

总的来说,宋代,由于人们生活起居方式的转变定型,待垂足而坐的活动方式确立后,改变了过去室内环境以床榻为中心点的不变格局。通过屏风划分室内空间布局自此延续一直到清。如今,人们越来越注重从传统艺术形式寻求灵感或是理解文化,屏风艺术也愈发受到关注中国传统文化的人们喜爱。

(选自《戏剧之家》2014年11期)

16.宋代屏风具有怎样的特点?请用自己的语言加以概括。(4分)

17.本文在介绍宋代屏风的同时,为什么还要介绍当时的社会状况?(3分)

18.本文在介绍宋代屏风时,主要运用了怎样的说明方法?作用是什么?(4分)

19.有人说,随着社会的发展,屏风会被人们完全淘汰。你赞同这种说法吗?为什么?(4分)

三、作文(50分)

20.桥是有形有状的,它在自然界普遍存在着,使道路为之通畅,于是,人们的脚步有了永不停息的理由;桥又是无形无状的,它在你我之间亦或他她之间默默地传承着,于是,心与心的沟通有了可靠的保障,温暖与真诚之水便在人们的心灵间欢快地流淌;桥是静止的,它就那么静静地站立着,站成文人画家笔下那被称为“小桥流水人家”的绝美的风景;桥又是运动的,它频繁互动于人与人之间,让越来越多的人们通过“心之桥”走得近一点,再近一点……

请以“桥”为话题写一篇文章,体裁不限,题目自拟,不低于600字。

参考答案

1.A(“淙”应读“cóng”)

2.C(A项中“敦”应为“墩”,B项中“豪”应为“毫”,D项中“招”应为“诏”)

3.D(A项中的“琳琅满目”通常用来形容小的物品,B项中的“惟妙惟肖”通常形容模仿得非常近似,C项中的“重峦叠嶂”不能作“山脉”的定语,因为该成语本身就含有“山脉”的意思)

4.C(A项“发现问题”应在“研究问题”之前,B项应删去“人”字,D项应在“取得”前面加“能否”二字)

5.C(先春天后夏天。)

6.示例:虽然前面对苏州园林已经进行了详细介绍,但文末这句话还是非常有保留的必要:“可以说的当然不止以上这些,这里不再多写了”意思是以上介绍的只是苏州园林美的一部分,其他地方的美还有很多,如此一来,就显得意犹未尽。

7.(1)略。(2)图1――梁桥;图2――拱桥;图3――浮桥;图4--立交桥(3)示例:①小桥流水人家②大渡桥横铁索寒③驿外断桥边

8.务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。

9.排比;概括指出了苏州园林的四个重要特征。

10.作比较;说明苏州园林并不讲究对称。

11.不可以;“没有一个不”双重否定,语气强烈,全面表现出苏州园林的完美性,如果改为“全都”,语气平淡,毫无特色。

12.“个园”名称的由来;说明这些内容,主要为了表现“个园”这一名称的特别。

13.初入园中……便在这里了。

14.以四景喻说四季,把历时的“四季”,圈进“共时”的小园之中。

15.个园是时光之园。

16.实用、美观,与人们的生活息息相关。

17.借以说明屏风在人们生活中的重要作用和地位。

18.分类别;便于人们更为全面的理解文章内容。

19.示例:不赞同;如今,屏风的作用虽有所减弱,但人们已将其作为中国传统文化的一部分加以研究,因此,永远不会消亡。

20.略。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》