河北省2017年中考化学分析及预测 (共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 河北省2017年中考化学分析及预测 (共38张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2017-03-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件38张PPT。分析2016年中考试题

确定2017复习方案2017年3月一、探究35题依然稳定第一类:以一个陌生反应为背景探究第二类:从九年级整体的高度对课本探究的深入或延伸第三类:应用某个反应原理对新物质或新事件进行探究综合探究的几种类型35.(2016年)蔗糖是生活中常见的一种物质,某兴趣小组对“蔗糖的组成”进行了探究。

【作出猜想】小组同学认为绿色植物通过光合作用将二氧化碳和水转化成葡萄糖和氧气,葡萄糖进一步转化为蔗糖,故蔗糖中一定含有碳、氢元素,可能含有氧元素。

【实验验证】

方案一:小明将蔗糖在氧气中燃烧,检验到生成物中有水和二氧化碳,得出结论“蔗糖是由碳、氢、氧三种元素组成的。

小刚认为该方案不合理,只能说明蔗糖中一定含有碳、氢元素,不能确定是否含有氧元素,理由是 .

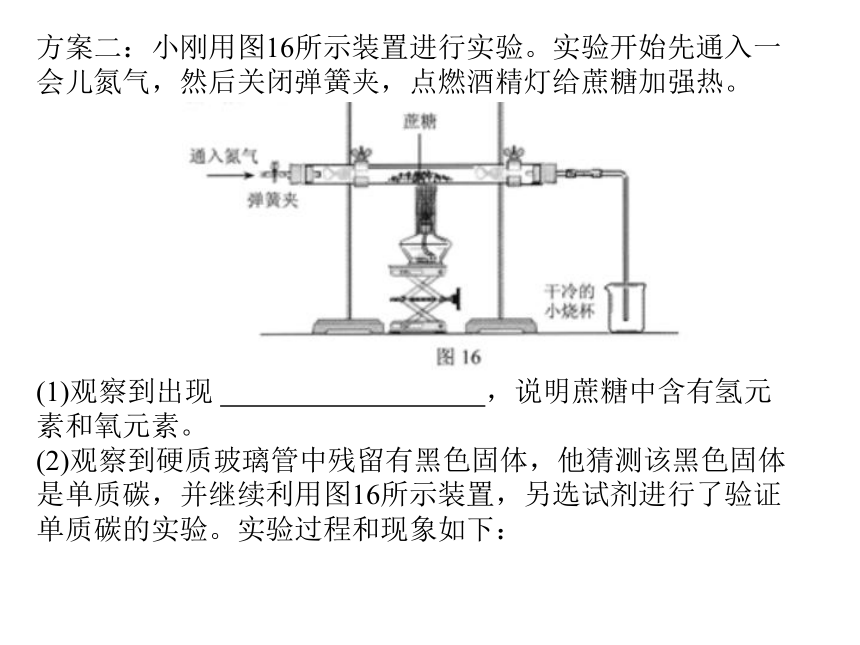

方案二:小刚用图16所示装置进行实验。实验开始先通入一会儿氮气,然后关闭弹簧夹,点燃酒精灯给蔗糖加强热。小明、小刚的判定都是应用的质量守恒定律,小明只是没有分析清而已,所以就是就具体反应解释一下元素守恒问题。方案二:小刚用图16所示装置进行实验。实验开始先通入一会儿氮气,然后关闭弹簧夹,点燃酒精灯给蔗糖加强热。

(1)观察到出现 ,说明蔗糖中含有氢元素和氧元素。

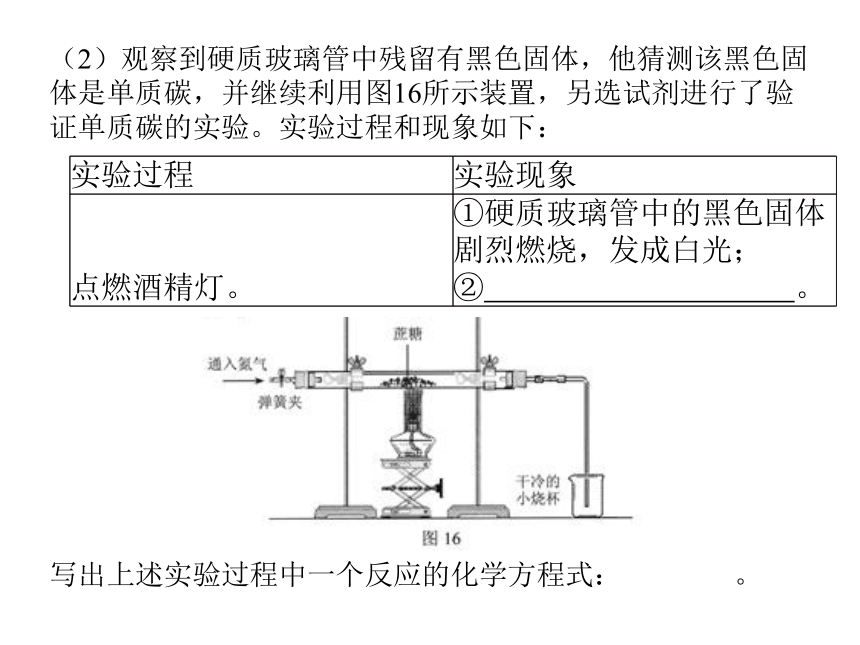

(2)观察到硬质玻璃管中残留有黑色固体,他猜测该黑色固体是单质碳,并继续利用图16所示装置,另选试剂进行了验证单质碳的实验。实验过程和现象如下:(2)观察到硬质玻璃管中残留有黑色固体,他猜测该黑色固体是单质碳,并继续利用图16所示装置,另选试剂进行了验证单质碳的实验。实验过程和现象如下:

写出上述实验过程中一个反应的化学方程式: 。【实验结论】蔗糖是由碳、氢、氧三种元素组成的。

【拓展交流】

(1)方案二中,先通入一会儿氮气的原因

。

(2)查阅资料得知蔗糖的化学式为C12H22O11。小红发现:蔗糖分子中氢原子数日是氧原子数目的2倍,但是,蔗糖中氧元素质量却是氢元素质量的8倍。导致出现这种情况的原因

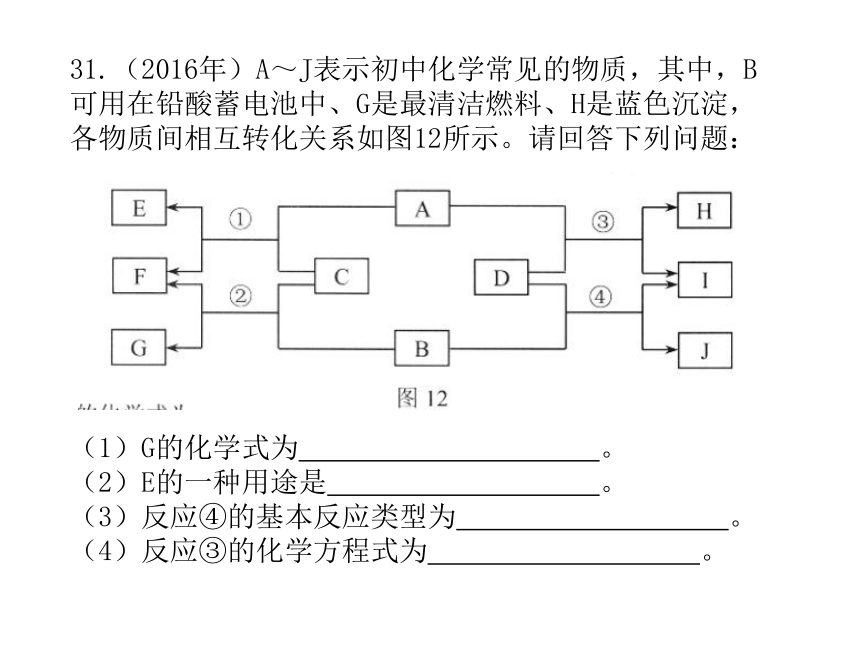

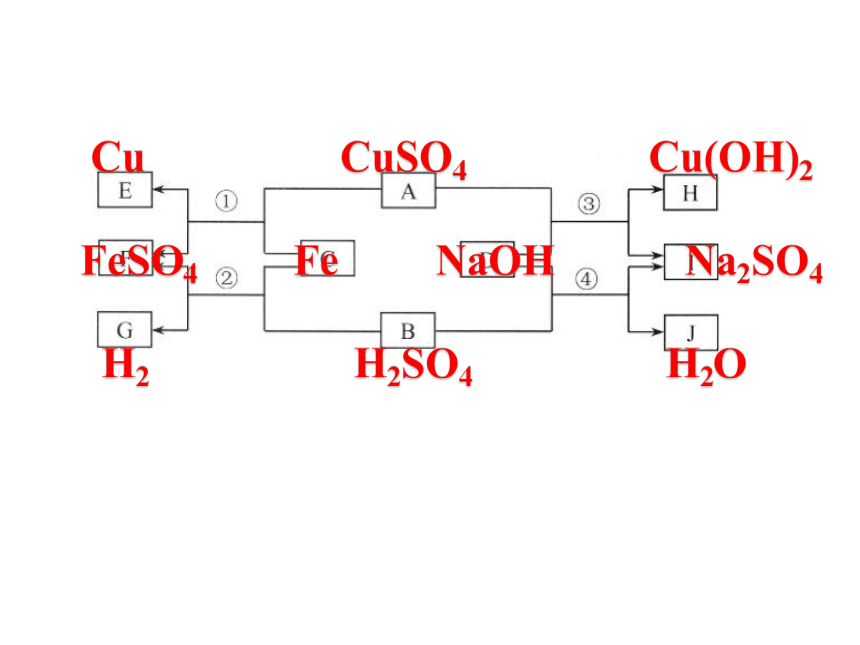

。试题分析及评分如何复习提高探究题的得分?二、酸碱盐知识考查要求提高31.(2016年)A~J表示初中化学常见的物质,其中,B可用在铅酸蓄电池中、G是最清洁燃料、H是蓝色沉淀,各物质间相互转化关系如图12所示。请回答下列问题:

(1)G的化学式为 。

(2)E的一种用途是 。

(3)反应④的基本反应类型为 。

(4)反应③的化学方程式为 。 Cu CuSO4 Cu(OH)2

FeSO4 Fe NaOH Na2SO4

H2 H2SO4 H2O旧版新版旧版新版 模拟题.A、B、C、D、X、Y、Z几种物质都是九年级化学中常见的酸碱盐或氧化物,它们之间有如下转化关系(部分反应条件或产物已略去)。

已知A、Y、Z都能使石蕊溶液变为蓝色,B、X都能使石蕊溶液变为红色。C是不溶于水的白色固体,可用作补钙剂。B、D都是无色无味的气体。

请回答下列问题:

(1)化学式:

B ,C 。

(2)化学方程式

(符合题意即可):

A+Y→C ;

B+Z→A 。

(3)①的反应类型是 。

(4)反应②不是化合反应,则该反应的化学方程式可能是 。A、Y、Z都能使石蕊溶液变为蓝色能使石蕊溶液变为蓝色碱碱性物质溶于水或遇水反应显碱性的物质NaOH

Ca(OH)2Na2CO3CaO

NH3能使石蕊溶液变为红色酸酸性物质溶于水或遇水反应显碱性的物质盐酸

H2SO4

醋酸HCl气体

CO2

SO2

SO3

B、X都能使石蕊溶液变为红色(1)CO2 CaCO3

(2)Na2CO3+Ca(OH)2==CaCO3↓+2NaOH

2NaOH+ CO2==Na2CO3+H2O

(3)化合反应

(4)3CO+Fe2O331.(2012年)图14所示的是几种常见物质的转化关系,其中A, B, C, D, E是单质,甲、乙、丙、丁是氧化物。已知:丙是红色固体,E是最清洁的燃料,丙高温下与乙反应可生成D。(部分反应物、生成物及反应条件己略去)

请回答下列问题:

(1)丁的化学式为 .

(2)甲的化学式可能为 (只写一种)

(3)丙与乙反应的化学方程式为:___.

(4)写出A的一条用途: .23.(模拟题)某化合物的浓溶液有强烈的腐蚀性,实验室中常用作气体的干燥剂,其稀溶液X具有如下转化关系。A、B、C、D、E、F、G、M、N都是初中常见的化学物质。已知:B、C、F都是氧化物,通常状况下它们分别是无色无味液体、无色无味气体和黑色粉末状固体;G是通常状况下密度最小的气体。(图中部分反应物、生成物已略去)。

请回答下列问题:(1)写出化学式:G ,X ;

(2)写出化学反应的类型:反应⑤ ;

(3)写出符合题意的化学方程式:

反应② ;反应③ ;反应④ 。

(4)简答X的浓溶液稀释成稀溶液的操作方法: 。23.(1)H2 H2SO4

(2)置换反应

(3)H2SO4+Na2CO3==Na2SO4+CO2↑+H2O(其他合理答案也可)

H2SO4+Fe==FeSO4+H2↑

H2SO4+CuO==CuSO4+H2O

(4)向水中缓缓加入浓硫酸,并用玻璃棒不断搅拌30.(2016年)根据图11所示的实验回答问题:

(1)甲实验中仪器a的名称是 ,停止加热时,要先将导管移出水面,再熄灭酒精灯,原因是 。

(2)乙实验验证了硫酸铵的物理性质: (答一条即可);化学性质: 。

(3)配制50 g 10%的氯化钠溶液,量取水的操作如图11丙所示,其他操作都正确,所配溶液中氯化钠的质量分数

(选填“>”、“=”或“<”)10%。酸碱盐为背景的探究:做完氢氧化钠与稀硫酸反应的实验后,化学小组的同学对自己实验后溶液中的溶质成分产生了兴趣,分别取自己实验后的溶液进行进一步探究。请回答:

【提出问题】溶液中的溶质是什么(忽略空气对溶液的影响)?

【作出猜想】猜想一:溶质只有Na2SO4

猜想二:溶质是Na2SO4和NaOH两种物质

猜想三:溶质是Na2SO4和 两种物质

【实验验证】

(1)小组同学先另取一瓶Na2SO4溶液,测定其pH,测得pH=7。

(2)甲同学用酸碱指示剂,乙同学没有用酸碱指示剂,都验证了猜想二,请填表。(3)丙同学设计了如下两个方案验证猜想三:下列对上述两个方案的判断正确的是 (填序号)。

A.只有方案①合理 B.只有方案②合理

C.两个方案都合理 D.两个方案都不合理请你设计一个方案验证猜想三,但所选试剂不能是酸碱指示剂和盐溶液。Na2CO3+Ca(OH)2==2NaOH+CaCO3↓三、压强、能源、燃烧等

依然是理综(27、28)题的主旋律28.(2016年)用图10所示装置探究可燃物的燃烧条件a实验过程如下:①将白磷放在燃烧匙内,塞好胶塞后;②从长颈漏斗向瓶内迅速注入60℃的水至刚刚浸没白磷;③连接好注射器,向瓶内推入空气,瓶内水面下降,当白磷露出水面时立即燃烧,停止推入空气:④白磷熄火后,瓶内水面上升,最后淹没白磷。请同答下列问题:

(1)白磷燃烧的化学方程式为

。

(2)对比③中白磷露出水面

前、后的现象,说明燃烧

需要的条件是 。

(3)④中瓶内水面上升的原因

。 化学反应——气体被消耗——压强减小——现象…28.(2012年)如图12所示,在蒸馏烧瓶内加适量石灰石和稀盐酸,经检验产生的气体充满烧瓶时,将一气球紧套在瓶口,气球逐渐胀大。然后打开弹簧夹,将注射器中NaOH溶液注入烧瓶并振荡,气球迅速缩小并被吸入烧瓶内。

(1)检验产生的气体充满烧瓶的操作是: .

(2)气球被吸入烧瓶是由于

NaOH溶液与瓶内气体反应,

使瓶内气压 ,该反应的

化学方程式为: .化学反应——产生气体——压强增大——现象…28.(2010年)用图11所示装置研究“活性炭吸附能力与温度变化的关系”。将NH4NO3 固体加入到水中搅拌,观察到两侧玻璃管中液面上升的高度不同。

(1)由于试管内气体的压强 (选填“增大”或“减小”),使得玻璃管内液面上升。

(2)NH4NO3固体溶于水 (选填“放出”或“吸收”)热量。

(3)活性炭吸附气体的能力随温度 而增强。溶于水——吸热(放热)——压强减小——现象…28.(2015年)图11所示的是实验室制取蒸馏水的简易装置,烧瓶和烧杯中都是自来水。

(1)酒精(C2H5OH)燃烧的化学方程式为:___________。

(2)实验中消耗的40 g酒精完全燃烧放出的热量为_____J。(酒精热值为3.0×l07 J/kg)

(3)实验结束后从试管和烧杯中

各取10 mL水,分别加入等量肥皂水,

振荡。观察到的现象是:___________。燃料——燃烧——热量(温度)——现象…乙醇——化学方程式——热值(温度)——结果…28.(2014年)双能源(汽油和天然气)汽车以其经济、污染小等优点倍受人们青睐。

(已知汽油的热值为3.2×107J/L、天然气的热值为7.2×107J/m3)

(1)内燃机是汽车的“心脏”,它是把内能转化为 的机器。

(2)完全燃烧9L汽油放出的热量与完全燃烧 m3的天然气放出的热量相等。

(3)天然气的主要成分是甲烷。甲烷燃烧的化学方程式为:

。燃料——燃烧——热量(温度)——现象…甲烷——化学方程式——热值(温度)——…27.(2013年)酒精(C2H5OH)是一种清洁能源,它属于

(选填“可再生”或“不可再生”)能源。

酒精燃烧的化学方程式为 。

已知酒精的热值为3.0×107 J/kg,2 kg酒精完全燃烧放出的热量为 J。甲烷的燃烧及方程式C2H5OH+3O2==2CO2+3H2O2014年,2012年,2010年,2009年,2008年2015年,2013年,谢谢

确定2017复习方案2017年3月一、探究35题依然稳定第一类:以一个陌生反应为背景探究第二类:从九年级整体的高度对课本探究的深入或延伸第三类:应用某个反应原理对新物质或新事件进行探究综合探究的几种类型35.(2016年)蔗糖是生活中常见的一种物质,某兴趣小组对“蔗糖的组成”进行了探究。

【作出猜想】小组同学认为绿色植物通过光合作用将二氧化碳和水转化成葡萄糖和氧气,葡萄糖进一步转化为蔗糖,故蔗糖中一定含有碳、氢元素,可能含有氧元素。

【实验验证】

方案一:小明将蔗糖在氧气中燃烧,检验到生成物中有水和二氧化碳,得出结论“蔗糖是由碳、氢、氧三种元素组成的。

小刚认为该方案不合理,只能说明蔗糖中一定含有碳、氢元素,不能确定是否含有氧元素,理由是 .

方案二:小刚用图16所示装置进行实验。实验开始先通入一会儿氮气,然后关闭弹簧夹,点燃酒精灯给蔗糖加强热。小明、小刚的判定都是应用的质量守恒定律,小明只是没有分析清而已,所以就是就具体反应解释一下元素守恒问题。方案二:小刚用图16所示装置进行实验。实验开始先通入一会儿氮气,然后关闭弹簧夹,点燃酒精灯给蔗糖加强热。

(1)观察到出现 ,说明蔗糖中含有氢元素和氧元素。

(2)观察到硬质玻璃管中残留有黑色固体,他猜测该黑色固体是单质碳,并继续利用图16所示装置,另选试剂进行了验证单质碳的实验。实验过程和现象如下:(2)观察到硬质玻璃管中残留有黑色固体,他猜测该黑色固体是单质碳,并继续利用图16所示装置,另选试剂进行了验证单质碳的实验。实验过程和现象如下:

写出上述实验过程中一个反应的化学方程式: 。【实验结论】蔗糖是由碳、氢、氧三种元素组成的。

【拓展交流】

(1)方案二中,先通入一会儿氮气的原因

。

(2)查阅资料得知蔗糖的化学式为C12H22O11。小红发现:蔗糖分子中氢原子数日是氧原子数目的2倍,但是,蔗糖中氧元素质量却是氢元素质量的8倍。导致出现这种情况的原因

。试题分析及评分如何复习提高探究题的得分?二、酸碱盐知识考查要求提高31.(2016年)A~J表示初中化学常见的物质,其中,B可用在铅酸蓄电池中、G是最清洁燃料、H是蓝色沉淀,各物质间相互转化关系如图12所示。请回答下列问题:

(1)G的化学式为 。

(2)E的一种用途是 。

(3)反应④的基本反应类型为 。

(4)反应③的化学方程式为 。 Cu CuSO4 Cu(OH)2

FeSO4 Fe NaOH Na2SO4

H2 H2SO4 H2O旧版新版旧版新版 模拟题.A、B、C、D、X、Y、Z几种物质都是九年级化学中常见的酸碱盐或氧化物,它们之间有如下转化关系(部分反应条件或产物已略去)。

已知A、Y、Z都能使石蕊溶液变为蓝色,B、X都能使石蕊溶液变为红色。C是不溶于水的白色固体,可用作补钙剂。B、D都是无色无味的气体。

请回答下列问题:

(1)化学式:

B ,C 。

(2)化学方程式

(符合题意即可):

A+Y→C ;

B+Z→A 。

(3)①的反应类型是 。

(4)反应②不是化合反应,则该反应的化学方程式可能是 。A、Y、Z都能使石蕊溶液变为蓝色能使石蕊溶液变为蓝色碱碱性物质溶于水或遇水反应显碱性的物质NaOH

Ca(OH)2Na2CO3CaO

NH3能使石蕊溶液变为红色酸酸性物质溶于水或遇水反应显碱性的物质盐酸

H2SO4

醋酸HCl气体

CO2

SO2

SO3

B、X都能使石蕊溶液变为红色(1)CO2 CaCO3

(2)Na2CO3+Ca(OH)2==CaCO3↓+2NaOH

2NaOH+ CO2==Na2CO3+H2O

(3)化合反应

(4)3CO+Fe2O331.(2012年)图14所示的是几种常见物质的转化关系,其中A, B, C, D, E是单质,甲、乙、丙、丁是氧化物。已知:丙是红色固体,E是最清洁的燃料,丙高温下与乙反应可生成D。(部分反应物、生成物及反应条件己略去)

请回答下列问题:

(1)丁的化学式为 .

(2)甲的化学式可能为 (只写一种)

(3)丙与乙反应的化学方程式为:___.

(4)写出A的一条用途: .23.(模拟题)某化合物的浓溶液有强烈的腐蚀性,实验室中常用作气体的干燥剂,其稀溶液X具有如下转化关系。A、B、C、D、E、F、G、M、N都是初中常见的化学物质。已知:B、C、F都是氧化物,通常状况下它们分别是无色无味液体、无色无味气体和黑色粉末状固体;G是通常状况下密度最小的气体。(图中部分反应物、生成物已略去)。

请回答下列问题:(1)写出化学式:G ,X ;

(2)写出化学反应的类型:反应⑤ ;

(3)写出符合题意的化学方程式:

反应② ;反应③ ;反应④ 。

(4)简答X的浓溶液稀释成稀溶液的操作方法: 。23.(1)H2 H2SO4

(2)置换反应

(3)H2SO4+Na2CO3==Na2SO4+CO2↑+H2O(其他合理答案也可)

H2SO4+Fe==FeSO4+H2↑

H2SO4+CuO==CuSO4+H2O

(4)向水中缓缓加入浓硫酸,并用玻璃棒不断搅拌30.(2016年)根据图11所示的实验回答问题:

(1)甲实验中仪器a的名称是 ,停止加热时,要先将导管移出水面,再熄灭酒精灯,原因是 。

(2)乙实验验证了硫酸铵的物理性质: (答一条即可);化学性质: 。

(3)配制50 g 10%的氯化钠溶液,量取水的操作如图11丙所示,其他操作都正确,所配溶液中氯化钠的质量分数

(选填“>”、“=”或“<”)10%。酸碱盐为背景的探究:做完氢氧化钠与稀硫酸反应的实验后,化学小组的同学对自己实验后溶液中的溶质成分产生了兴趣,分别取自己实验后的溶液进行进一步探究。请回答:

【提出问题】溶液中的溶质是什么(忽略空气对溶液的影响)?

【作出猜想】猜想一:溶质只有Na2SO4

猜想二:溶质是Na2SO4和NaOH两种物质

猜想三:溶质是Na2SO4和 两种物质

【实验验证】

(1)小组同学先另取一瓶Na2SO4溶液,测定其pH,测得pH=7。

(2)甲同学用酸碱指示剂,乙同学没有用酸碱指示剂,都验证了猜想二,请填表。(3)丙同学设计了如下两个方案验证猜想三:下列对上述两个方案的判断正确的是 (填序号)。

A.只有方案①合理 B.只有方案②合理

C.两个方案都合理 D.两个方案都不合理请你设计一个方案验证猜想三,但所选试剂不能是酸碱指示剂和盐溶液。Na2CO3+Ca(OH)2==2NaOH+CaCO3↓三、压强、能源、燃烧等

依然是理综(27、28)题的主旋律28.(2016年)用图10所示装置探究可燃物的燃烧条件a实验过程如下:①将白磷放在燃烧匙内,塞好胶塞后;②从长颈漏斗向瓶内迅速注入60℃的水至刚刚浸没白磷;③连接好注射器,向瓶内推入空气,瓶内水面下降,当白磷露出水面时立即燃烧,停止推入空气:④白磷熄火后,瓶内水面上升,最后淹没白磷。请同答下列问题:

(1)白磷燃烧的化学方程式为

。

(2)对比③中白磷露出水面

前、后的现象,说明燃烧

需要的条件是 。

(3)④中瓶内水面上升的原因

。 化学反应——气体被消耗——压强减小——现象…28.(2012年)如图12所示,在蒸馏烧瓶内加适量石灰石和稀盐酸,经检验产生的气体充满烧瓶时,将一气球紧套在瓶口,气球逐渐胀大。然后打开弹簧夹,将注射器中NaOH溶液注入烧瓶并振荡,气球迅速缩小并被吸入烧瓶内。

(1)检验产生的气体充满烧瓶的操作是: .

(2)气球被吸入烧瓶是由于

NaOH溶液与瓶内气体反应,

使瓶内气压 ,该反应的

化学方程式为: .化学反应——产生气体——压强增大——现象…28.(2010年)用图11所示装置研究“活性炭吸附能力与温度变化的关系”。将NH4NO3 固体加入到水中搅拌,观察到两侧玻璃管中液面上升的高度不同。

(1)由于试管内气体的压强 (选填“增大”或“减小”),使得玻璃管内液面上升。

(2)NH4NO3固体溶于水 (选填“放出”或“吸收”)热量。

(3)活性炭吸附气体的能力随温度 而增强。溶于水——吸热(放热)——压强减小——现象…28.(2015年)图11所示的是实验室制取蒸馏水的简易装置,烧瓶和烧杯中都是自来水。

(1)酒精(C2H5OH)燃烧的化学方程式为:___________。

(2)实验中消耗的40 g酒精完全燃烧放出的热量为_____J。(酒精热值为3.0×l07 J/kg)

(3)实验结束后从试管和烧杯中

各取10 mL水,分别加入等量肥皂水,

振荡。观察到的现象是:___________。燃料——燃烧——热量(温度)——现象…乙醇——化学方程式——热值(温度)——结果…28.(2014年)双能源(汽油和天然气)汽车以其经济、污染小等优点倍受人们青睐。

(已知汽油的热值为3.2×107J/L、天然气的热值为7.2×107J/m3)

(1)内燃机是汽车的“心脏”,它是把内能转化为 的机器。

(2)完全燃烧9L汽油放出的热量与完全燃烧 m3的天然气放出的热量相等。

(3)天然气的主要成分是甲烷。甲烷燃烧的化学方程式为:

。燃料——燃烧——热量(温度)——现象…甲烷——化学方程式——热值(温度)——…27.(2013年)酒精(C2H5OH)是一种清洁能源,它属于

(选填“可再生”或“不可再生”)能源。

酒精燃烧的化学方程式为 。

已知酒精的热值为3.0×107 J/kg,2 kg酒精完全燃烧放出的热量为 J。甲烷的燃烧及方程式C2H5OH+3O2==2CO2+3H2O2014年,2012年,2010年,2009年,2008年2015年,2013年,谢谢

同课章节目录