浙江省杭州市西湖高级中学2016-2017学年高一3月月考语文试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 浙江省杭州市西湖高级中学2016-2017学年高一3月月考语文试题 Word版含答案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 138.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-03-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

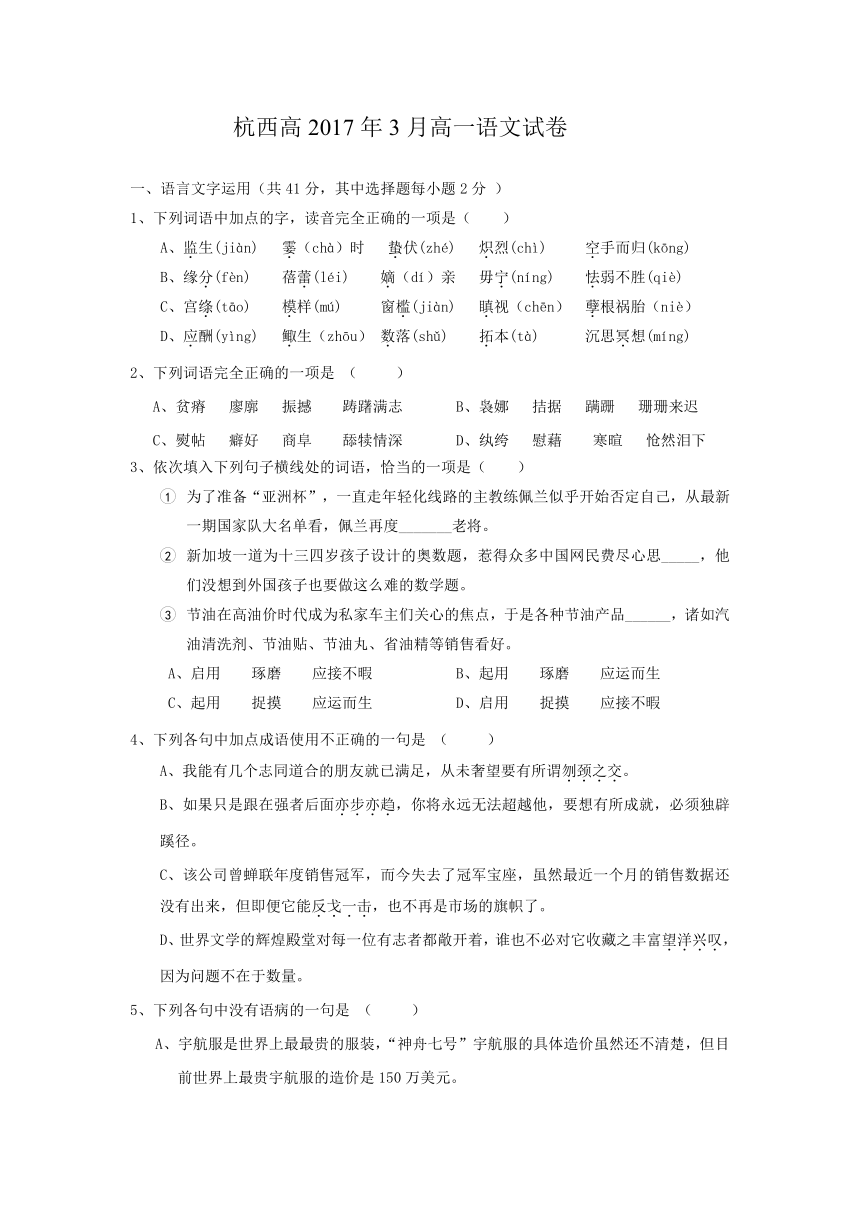

杭西高2017年3月高一语文试卷

一、语言文字运用(共41分,其中选择题每小题2分

)

1、下列词语中加点的字,读音完全正确的一项是(

)

A、监生(jiàn)

霎(chà)时

蛰伏(zhé)

炽烈(chì)

空手而归(kōng)

B、缘分(fèn)

蓓蕾(léi)

嫡(dí)亲

毋宁(níng)

怯弱不胜(qiè)

C、宫绦(tāo)

模样(mú)

窗槛(jiàn)

瞋视(chēn)

孽根祸胎(niè)

D、应酬(yìng)

鲰生(zhōu)

数落(shǔ)

拓本(tà)

沉思冥想(míng)

2、下列词语完全正确的一项是

(

)

A、贫瘠

廖廓

振撼

踌躇满志

B、袅娜

拮据

蹒跚

珊珊来迟

C、熨帖

癖好

商阜 舔犊情深

D、纨绔

慰藉 寒暄

怆然泪下

3、依次填入下列句子横线处的词语,恰当的一项是(

)

为了准备“亚洲杯”,一直走年轻化线路的主教练佩兰似乎开始否定自己,从最新一期国家队大名单看,佩兰再度_______老将。

新加坡一道为十三四岁孩子设计的奥数题,惹得众多中国网民费尽心思_____,他们没想到外国孩子也要做这么难的数学题。

节油在高油价时代成为私家车主们关心的焦点,于是各种节油产品______,诸如汽油清洗剂、节油贴、节油丸、省油精等销售看好。

A、启用

琢磨

应接不暇

B、起用

琢磨

应运而生

C、起用

捉摸

应运而生

D、启用

捉摸

应接不暇

4、下列各句中加点成语使用不正确的一句是

(

)

A、我能有几个志同道合的朋友就已满足,从未奢望要有所谓刎颈之交。

B、如果只是跟在强者后面亦步亦趋,你将永远无法超越他,要想有所成就,必须独辟蹊径。

C、该公司曾蝉联年度销售冠军,而今失去了冠军宝座,虽然最近一个月的销售数据还没有出来,但即便它能反戈一击,也不再是市场的旗帜了。

D、世界文学的辉煌殿堂对每一位有志者都敞开着,谁也不必对它收藏之丰富望洋兴叹,因为问题不在于数量。

5、下列各句中没有语病的一句是

(

)

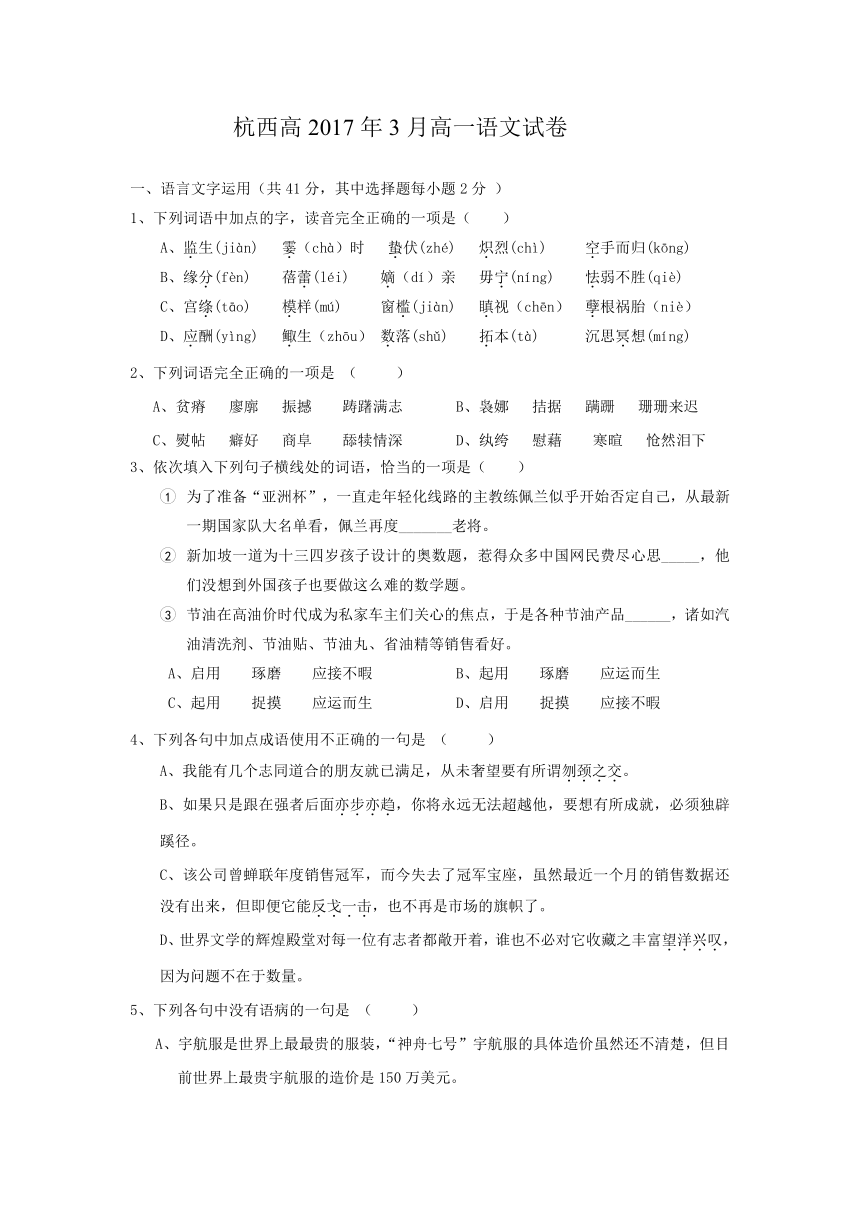

A、宇航服是世界上最最贵的服装,“神舟七号”宇航服的具体造价虽然还不清楚,但目前世界上最贵宇航服的造价是150万美元。

B、造成围而不建的原因,一是由于列入了施工计划,围上后没有轮到施工;二是由于围挡建起来了,施工计划有变,围挡仍放在那里了。

C、近年来,非法进入南海中国管辖海域内从事捕鱼活动的外籍渔船数量呈明显上升趋势,中国渔政部门计划通过护航护渔等一系列行动来进一步宣示中国对南海诸岛的主权。

D、一项好的政策照理会带来好的效果,但在现阶段,必须强化阳光操作、民主监督等制约措施,因为好经也要提防不被念歪。

6、下列依次填在横线处的句子,语意和衔接都最恰当的一项是(

)

说到“传统笔墨根基”,一般人总是想到皴染、斧劈、刮铁、乱柴、乱麻等等一类的笔墨技法;但是人们却往往忘记了,“中国画”之所谓“中国画”的最根基性的东西:诗书画合一,与诗书画同步。前者,指的是画幅的文本呈现:

,

。也就是宗白华先生所说的“

,

,

”。后者,则是要求创作者的“内外兼修”,

,使形式与内容同步俱进,因之,作者笔墨传送的就不仅仅只是山水具象,而且是意幽境远的精神文化内涵。

①即把诗、书、画放在同一个技法层面上去追求、去训练、去经营

②中国画以书法为骨干

③诗境是绘画的内容

④以诗境为灵魂

⑤而书法是绘画的形式表现手段

⑥诗、书、画同在一境层

A、③⑤②④⑥①

B、①④③⑤⑥②

C、③①②④⑤⑥

D、①③⑥②④⑤

7、对下列各句中加点的词语解释不正确的一项是(

)

①焉用亡郑以陪邻

焉:怎么

②永保无疆之休

休:休息

③奔车朽索,其可忽乎

忽:轻视

秦昭王闻之,使人遗赵王书

遗:遗留

相如顾召赵御史

顾:只是

杀人如不能举,刑人如恐不胜

胜:尽

⑦会其怒,不敢献

会:适逢

⑧若入前为寿

若:如果

A、①③⑤⑦

B、②④⑤⑧

C、①④⑥⑧

D、②③⑤⑦

8、下列各句中没有通假字的一句是(

)

A、公之视廉将军孰与秦王

B、拜送书于庭

C、吾入关,秋豪不敢有所近

D、旦日不可不蚤自来谢项王

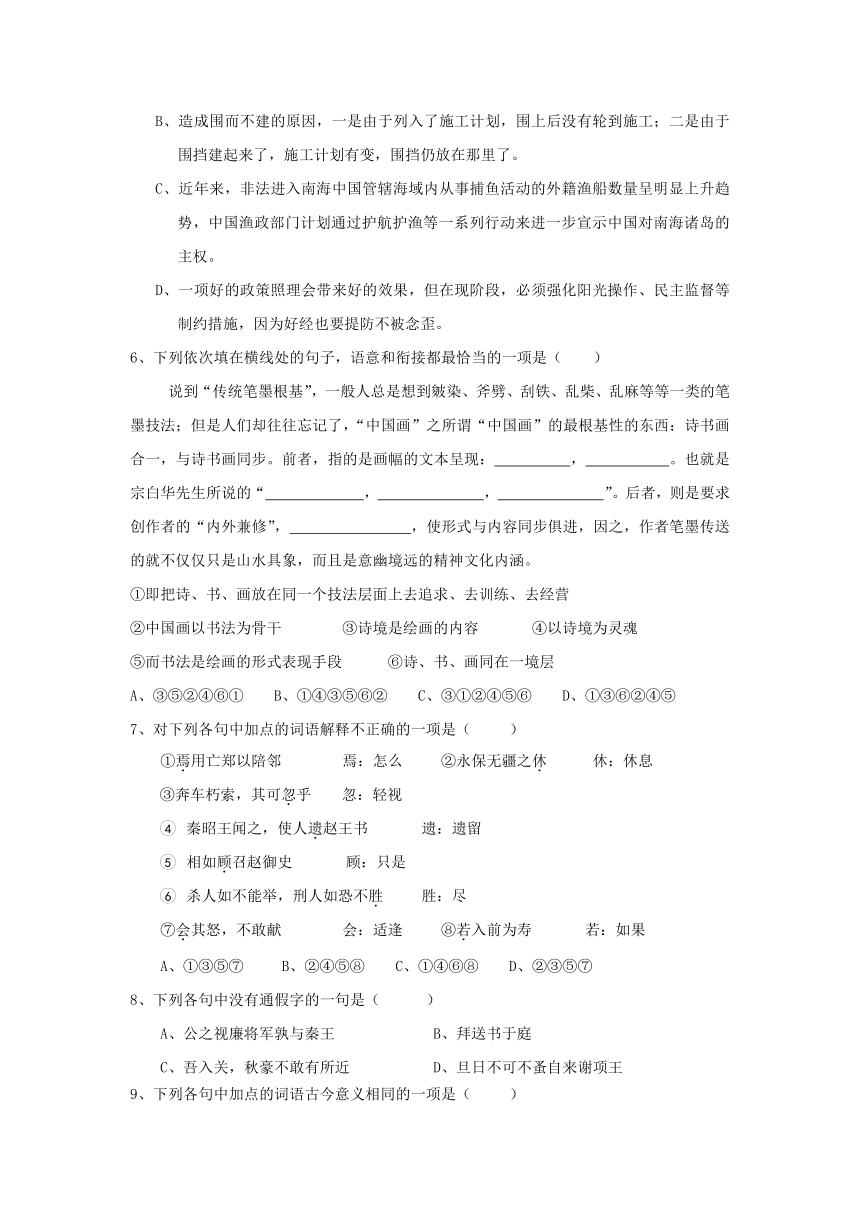

9、下列各句中加点的词语古今意义相同的一项是(

)

A、宣言曰:“我见相如,必辱之。”

B、备他盗之出入与非常也

C、傲物则骨肉为行路

D、行李之往来,共其乏困

10、下列句子中,加点的字与例句中加点字意义和用法相同的一项是(

)

例:请以赵十五城为秦王寿

A、若舍郑以为东道主

B、以勇气闻于诸侯

C、董之以严刑

D、且以一璧之故逆强秦之欢

11、下列句子中,加点的字与例句中加点字的活用方式相同的一项是(

)

例:沛公旦日从百余骑来见项王

A、乐盘游,则三思以为度

B、相如廷叱之

C、道芷阳间行

D、宁许以负秦曲

12、下列各句的句式与例句相同的一项是(

)

例:若属今为之虏矣

A、具告以事

B、籍何以至此?

C、求人可使报秦者

D、臣诚恐见欺于王而负赵。

13、下列句子的翻译正确的一项是(

)

A、相如度秦王特以诈详为予赵城。——相如估计秦王特意用欺诈手段假装作给赵国十五城。

B、夫在殷忧,必竭诚以待下。——处在深重的忧患中,一定会竭尽诚心来对待臣民。

C、所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。——所以派遣将领把守函谷关,防备其他盗贼的进入和意外之事。

D、因人之力而敝之,不仁。——依靠他人的力量却躲避他,是不仁义的。

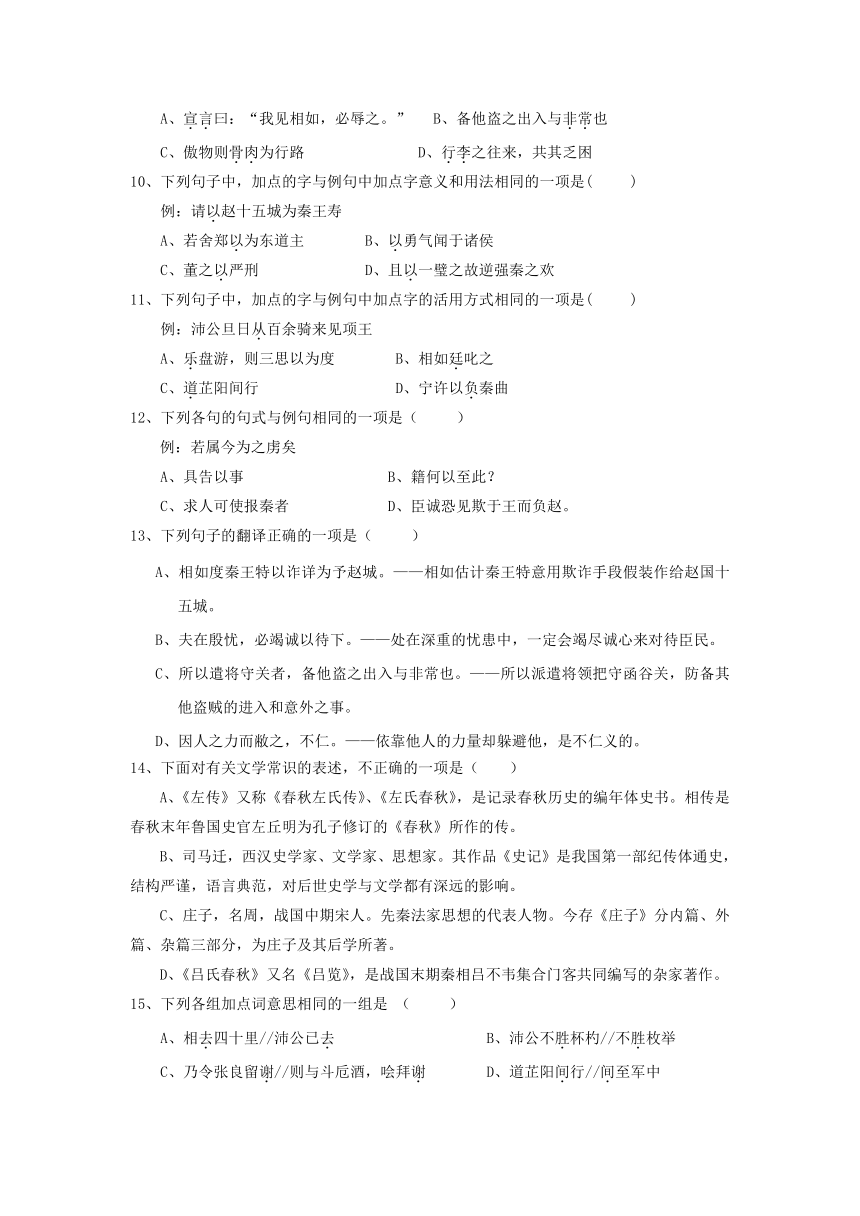

14、下面对有关文学常识的表述,不正确的一项是(

)

A、《左传》又称《春秋左氏传》、《左氏春秋》,是记录春秋历史的编年体史书。相传是春秋末年鲁国史官左丘明为孔子修订的《春秋》所作的传。

B、司马迁,西汉史学家、文学家、思想家。其作品《史记》是我国第一部纪传体通史,结构严谨,语言典范,对后世史学与文学都有深远的影响。

C、庄子,名周,战国中期宋人。先秦法家思想的代表人物。今存《庄子》分内篇、外篇、杂篇三部分,为庄子及其后学所著。

D、《吕氏春秋》又名《吕览》,是战国末期秦相吕不韦集合门客共同编写的杂家著作。

15、下列各组加点词意思相同的一组是

(

)

A、相去四十里//沛公已去

B、沛公不胜杯杓//不胜枚举

C、乃令张良留谢//则与斗卮酒,哙拜谢

D、道芷阳间行//间至军中

16、下列各组词语中,加点字的读音全都相同的一组是

(

)

A、商贾/蛊惑

修葺/蹊跷

蓓蕾/并行不悖

炽热/叱咤风云

B、跻身/畸形

凫水/辐射

干涸/一丘之貉

信笺/草菅人命

C、桔梗/攻讦

镌刻/隽永

惬意/锲而不舍

对峙/鳞次栉比

D、阴霾/埋怨

场院/徜徉

甄别/日臻完善

翩跹/屡见不鲜

17、下面各句中,没有错别字的一项是(

)

A、在这个世界里,我们会遇到各种各样的事情,当遇到某些骇人听闻和愚蠢得不可救药的事情时,也许有些人会随声附合,但我们却会感到一种生命的滑稽。

B、墙上却留下了清新的棕色痕迹,十字型,印痕深而清晰,比原来那个旧的、浅色的小十字更加醒目;这个十字印痕干净而美丽地留在了退了色的粉墙上。

C、这座小屋历经沧桑,未遭厄运。它也度过了自己的艰难岁月,有很长一段时间,谁也记不得什么人曾经在这里出生。

D、该酒楼名菜“酱蒸芋艿”用的是奉化芋艿,软糯细腻,配上本地菜籽油,浓香扑面,鲜味十足,不一般的味道足以让吃货们欢呼鹊跃。

18、阅读下面的文字,从三方面概括残疾人无障碍设施的现状。(3分)

我国目前有8500多名残疾人,他们出行顺畅吗?在公共场所活动方便吗?近日,记者对无障碍设施的情况进行了调查。走进一家超市,记者转了一圈并仔细寻找,没找到一个可以供轮椅顺利通行的无障碍通道。坐在轮椅上的沈师傅无奈地反映说“很多商场的电梯都没有语音提示,有些商场的电梯轮椅根本进不去,甚至有几家商场根本就没有电梯。卫生间的无障碍设施就更少了。”在在广场公交车站的站牌前,盲道被设置在公交车站牌前的檐下,几乎贴着站牌,这让盲道上一直站满了候车的乘客。

19、阅读下面这则材料,回答问题。(4分)

10月13日,瑞典学院将2016年度诺贝尔文学奖颁给了75岁的美国音乐人鲍勃·迪伦。把世界上最重要的文学奖颁发给音乐人,瑞典学院这一“创举”引发巨大争议。

鲍勃·迪伦最为人知的歌曲《答案在风中飘荡》,是他在1963年马丁·路德·金《我有一个梦想》演讲结束后演唱的民谣,“一座山要存在多少年,才能被冲向大海。一些人要生存多少年,才能够获得自由。一个人能转头多少次,假装他只是没看见。答案,我的朋友,在风中飘荡”。

“把世界上最重要的文学奖颁发给音乐人”,对此你有何看法,谈谈你的观点和理由。(不超过100字)

二、现代文阅读(共20分)

(一)阅读下面的文字,完成20-22题。(共7分,其中选择题每小题2分)

信息时代更需经典阅读

信息时代为我们提供了获取信息的便利,世界变得既立体又平面。所谓立体,是指信息的丰富性使我们很容易较为全面地了解事物,使我们处在一个与世界的立体联系之中;所谓平面,是指大家处于同一个平面上,凌驾于人们之上的权威似乎在逐渐消逝。

对于年轻人来讲,这似乎是一个无所不能的时代,也应该是一个幸福的时代。然而,事实似乎并非如此,普遍的焦虑弥漫在年轻人中间:我想知道一切,我也似乎能够知道一切,但却不知道我应该知道什么——选择的自由,使年轻的朋友们感受到了前辈们从未有过的恐慌。

网络信息与传统出版业最大的不同,是前者较少受到社会理性的约束和过滤。网络上,越具有个人色彩的东西就越具有吸引力,越容易受到追捧,这样的东西有很大几率是“脾气”,而不是具有深厚时代文化内容的个性。阅读上的羊群效应使人产生从众心理,很多青年人在潜意识里以为通过这种“海量”阅读就可以产生知识和智慧,就可以建立“三观”,但最终,他们得到的却只有空虚和焦虑。

这时候,基础阅读或者叫经典阅读的重要性就显现出来了。经典是什么,经典就是永不过时的东西,它是人类按照自己的根本利益共同选择下来的文明成果,是建立正确的价值观和人生观的文化基础。

经典阅读,会在潜移默化中让人习得珍贵的思维方式和价值观念,尤其是在童年、少年和青年时期。比如读四大名著,孩子首先会为故事所吸引,而这些故事本身,都深深镌刻着中国人在漫长历史过程中总结出来的思维模式和价值观念。故事的演进,会帮助孩子们辨别正邪、建立是非观念,也使他们从中感受到扶危济困、除暴安良的快乐和坚忍不拔的精神,燃起追求正义的热情等等,而这些,都是生活的精神原动力。

如果说小说主要作用于人的思维方式,诗词则直接作用于人的情感模式。比如小儿皆可诵的《春晓》:“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少。”春光美好,生命美好,不能因贪睡而错过,对春光的珍爱与对生命的珍惜已拆解不开,春光与生命,时代与生活是如此让人爱恋,以致使人们不愿放弃片刻的光阴;诗中即使含有一丝丝的伤感,也立刻在这种青春的情绪中蒸腾为对生活与生命的深情感受。爱读这些诗的孩子,一定是热爱生活的。

打个比方,经典阅读带来的思维模式和情感模式,就像是我们大脑的最佳操作系统。越早安装越好,任何时候安装都不算晚。有了这个操作系统,我们就能更从容地面对海量的信息,摆脱喧哗和浮躁,消除恐惧和焦虑,在令人眼花缭乱的世界里沉静下来,知道哪些是要选择的,哪些是可以忽略的,世界因此会变得更加真实和有意义。

20、下列关于“信息时代”的表述,不正确的一项是(

)

A、信息时代使世界变得既立体又平面,为我们提供了获取信息的便利。[学#科

B、对于年轻人来讲,这是一个无所不能的时代,也是一个幸福的时代。

C、传统出版业较多受到社会理性的约束和过滤,而网络信息则相反。

D、很多青年人在潜意识里以为通过这种“海量”阅读就可以产生知识和智慧,但事实并非如此。

21、下列对文本内容的理解,不正确的一项是(

)

A、经典是建立正确的价值观和人生观的文化基础。

B、经典阅读对童年、少年和青年尤为重要。比如读四大名著会帮助孩子们辨别正邪、建立是非观念。

C、经典阅读,能作用于人的思维方式,也能作用于人的情感模式。

D、经典阅读像是我们大脑的最佳操作系统,有了这个操作系统,我们就能更从容地面对海量的信息。

22、为什么信息时代更需经典阅读?请简要概括理由。

(3分)

(二)阅读下面的文字,完成23-26题。(共13分)

槐的怀想

乔

叶

①“老槐树,槐树槐,槐树底下搭戏台……”在这简单悦耳朗朗上口的民谣里,很小我就知认了槐树,爬的最早的树也是槐树——自家院子里就有一棵。爬它只在五月,因上面有槐花。清甜的槐花是乡间的美味。“五月槐花香,有福就能尝。”奶奶常常这么说着,就开始蒸槐花给我们吃。

②而我常常等不及她老人家去蒸。爬到槐树上,就用手捋着槐花吃,一把一把地吃。柔嫩的花瓣就被我粗粗拉拉地吞到了肚子里。其实槐花的香并不那么顺溜,刚入口的时候,有着轻微的涩,然后才会甜美起来。它的甜美不是浓烈,而是淡淡的,这淡却很悠远。我从树上下来很久了,用舌尖儿舔一圈儿嘴巴,还能觉出甜味儿来。

③五月的槐花,真是香啊。

④这天来到沈丘,饭后无事,朋友说要带我们去看一个槐园。我想,槐花都已经开过了,槐树有什么好看的呢?犹疑着,客随主便,还是去了。

⑤迎面而来的是两棵大槐,朋友说这是“把门槐”。能够把门的槐树,资历肯定了得。我走到右边的槐树前,仰头看上面贴的标签——树名:国槐。树龄:两千余年。朋友说这棵槐树被称为“中华槐王”。我围着它走了一圈,踱了足有五六步。问朋友这树有多粗,朋友说本地有顺口溜云:“千年古槐树,胸围五米五,看着没多粗,仨人搂不住”。我看着那些婆娑的槐叶。两千年了,槐叶依然如处子般葱翠鲜嫩。看着看着,我有些恍惚起来,想起老家杨庄院子里的那棵槐树,它现在是什么模样?

⑥“院里有槐,招宝进财。”“院里有槐,平平安安。”“院里有槐,福气常在。”这是奶奶经常唠叨的话。每到大年三十上午贴春联的时候,她都会叮嘱父亲在槐树上贴一张“树木兴旺”的红帖子。到了黄昏吃年夜饭的前夕,她都会让孩子们围着槐树走两圈,边走边喊:“槐树娘,槐树娘,你长粗来我长长;我长长了穿衣裳,你长粗了做大梁……”我只喊过一次,还喊成了“我长粗来你长长”,喊完就气急败坏地冲她叫:“迷信!”

⑦五福迎宾槐、比翼槐、连理槐……槐树真多啊。环绕着中心广场的树木,也都是国槐,朋友说有99棵。99,天长地久的意思吧。中心广场叫“千字文”广场,顾名思义,《千字文》被镌刻在了巨型竹简上。此文作者是南北朝时期沈丘人周兴嗣。沈丘地,沈丘人,配上此文甚是妥当。《千字文》我只是听说,从不曾读过,可是,怎么回事呢?看了几句,居然也很熟悉:“天地玄黄,宇宙洪荒,日月盈昃,辰宿列张,寒来暑往,秋收冬藏……”想了又想,是了,是奶奶曾经念叨过的。每到季节更迭的时候,她一边为我们做着棉夹衣裳一边就念叨着这几句。有一次我问她这些话是哪儿来的,她不好意思地说:“你爷爷教我的。人家读过私塾哩。”

她是个文盲。

⑧继续走。槐香湖、槐香山、观槐亭……朋友说这槐园有两万多株槐树,与京城槐园、山西洪洞大槐树公园齐称三大槐园。京城槐园我没去过,山西洪洞的大槐树公园我印象深刻。其实那次开会不在洪洞,我是在会议结束后特意转到洪洞去的,为的就是看看那棵大槐树。迎面就是一个根雕大门,根是槐根——来到这里的人,都是寻根来的。“问我祖先在何处,山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鸹窝”。很小很小的时候,就听过奶奶唱这首歌谣。唱了不知道多少遍,唱到了我的骨子里。

⑨可是,那棵最原始的槐树不在了。早就不在了。短暂的怅然之后,我的心情很快平复。那棵槐树在不在重要吗?我忽然觉得,这个一点儿都不重要。只要洪洞在,只要洪洞这个地方在,只要洪洞这个地方还有槐树在,只要还有一直想着洪洞大槐树的人们在,那么,最重要的东西就在。

⑩——正如,亲爱的奶奶已经去世,物理意义上已经离我很远,可是我常常觉得她还活着,就在我的脑海,就在我的身边。所以,在这个下午,我悲欣交集地走在这个槐园,没有人知道,我携带着奶奶的声音和影像,充满了对她的怀想。

23、第②段为什么要写“我”爬槐树、吃槐花的情景?(2分)

24、请简析下列句子中加点词语的含义。(4分)

⑴唱了不知道多少遍,唱到了我的骨子里。

⑵在这个下午,我悲欣交集地走在这个槐园。

25、文章多处写道了民谣、顺口溜。请就第⑥段引用的民谣,分析它们的作用。(3分)

26、第⑨段“最重要的东西”指什么?请结合文章的主旨作简要发行。(4分)

三、古诗文阅读(共29分)

(一)阅读下面的文言文,完成后面的题目。(共9分,其中选择题每题2分)

九月甲午,晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

夜缒而出。见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

27、下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(

)

A、晋军函陵

军:驻军

B、是寡人之过也

是:这

C、焉用亡郑以陪邻

陪:辅佐

D、微夫人之力不及此

微:没有

28、下列各句中,加点词的意义与用法都相同的一项是(

)

A、夜缒而出

人非生而知之者

B、邻之厚,君之薄也

师道之不传也久矣

C、阙秦以利晋

不赂者以赂者丧

D、吾其还也

其皆出于此乎

29、用现代汉语翻译下列句子。(5分)

⑴九月甲午,晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。(2分)

⑵若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。(3分)

(二)阅读下面的文段,完成后面的题目。(共8分,每题2分)

项羽在戏下,欲攻沛公。沛公从百余骑因项伯面见项羽,谢无有闭关事。项羽既飨军士,中酒,亚父谋欲杀沛公,令项庄拔剑舞坐中,欲击沛公,项伯常屏蔽之。时独沛公与张良得入坐,樊哙在营外,闻事急,乃持铁盾入到营。营卫止哙,哙直撞入,立帐下。项羽目之,问为谁。张良曰:“沛公参乘樊哙。”项羽曰:“壮士!”赐之卮酒彘肩。哙既饮酒,拔剑切肉食,尽之。项羽曰:“能复饮乎?”哙曰:“臣死且不辞,岂特卮酒乎!且沛公先入定咸阳,暴师霸上,以待大王。大王今日至,听小人之言,与沛公有隙,臣恐天下解,心疑大王也。”项羽默然。沛公如厕,麾樊哙去。既出,沛公留车骑,独骑一马,与樊哙等四人步从,从间道山下归走霸上军,而使张良谢项羽。项羽亦因遂已,无诛沛公之心矣。是日微樊哙奔入营谯让①项羽,沛公事几殆。

明日,项羽入屠咸阳,立沛公为汉王。汉王赐哙爵为列侯,号临武侯。迁为郎中,从入汉中。

注:①谯(jiào)让:谴责,责备。

30、对下列句中加点的字解释不正确的一项是(

)

A、暴师霸上,以待大王

暴:指(军队)露宿

B、沛公如厕,麾樊哙去

麾:通“挥”,指挥

C、项羽目之,问为谁

目:注视

D、迁为郎中,从入汉中

迁:升官

31、下列各组中加点的字意义和用法完全相同的一项是(

)

A、乃持铁盾入到营

/今君乃亡赵走燕

B、暴师霸上,以待大王

/

以其无礼于晋,且贰于楚也

C、哙既饮酒,拔剑切肉食,尽之

/

始皇既没,余威震于殊俗

D、无诛沛公之心矣

/

项伯乃夜驰之沛公军

32、下列各句编为四组,能直接体现出樊哙“有勇”和“有谋”的一组是(

)

①闻事急,乃持铁盾入到营

②营卫止哙,哙直撞入

③拔剑切肉食,尽之

④臣恐天下解,心疑大王也

⑤从间道山下归走霸上军

⑥迁为郎中,从入汉中

A、①②④

B、①④⑤

C、②③④

D、②④⑥

33、下列对选段内容的理解和分析不正确的一项是(

)

A、樊哙心急如焚闯军门,奋不顾身救主人,充分显示了他与刘邦生死与共的手足之情、君臣之谊。

B、生性率直坦荡而又胸无城府的西楚霸王乍见樊哙刚烈威猛之势,无端喜爱,不仅称其为“壮士”,而且赏给他酒和肉。

C、项王放虎归山、养痈遗患,而刘邦转危为安、化险为夷,这一切都是因为樊哙舍生忘死的斗争,机智巧妙的应变。

D、在司马迁的笔下,樊哙不仅是一个其忠可嘉、其勇可贾的勇士,而且是一个机警干练、足智多谋的智者。

(三)阅读下面这首古诗,完成后面的题目。(6分)

送魏万之京

李

颀

朝闻游子唱离歌,昨夜微霜初渡河。

鸿雁不堪愁里听,云山况是客中过。

关城树色催寒近,御苑砧声①向晚多。

莫见长安行乐处,空令岁月易蹉跎。

注:①砧声:捣制寒衣的声音。

34、

这首诗描写的是

季节的景色,写出了

的环境特点。(2分)

35、请赏析颈联的表现手法。(4分)

(四)默写(6分)

1、

,

,将崇极天之峻,永保无疆之休。

2、今两虎共斗,其势不俱生。吾所以为此者,

。

3、

,

;想谗邪,则思正身以黜恶。

4、

,徒慕君之高义也。

四、作文(60分)

阅读下面的文字,根据要求作文。

(一)

成长的很大一部分,是接受。接受分道扬镳,接受世事无常,接受孤独挫折,接受突如其来的无力感,接受自己的缺点。然后发自内心地去改变,找到一个平衡点。

(二)

一个人的状态挺好的,想看书了就看书,累了就睡觉,不想联系谁就自己安静一阵,出去旅行或是宅在家。对爱情最好还是保持点儿洁癖,不要随便开始,不要急着妥协,真正值得的东西都不会那么轻易。生活当中总有一段路是需要你独自前行的,人应该活得安静一点,不妨就从拒绝开始。

(三)

接受和拒绝并不矛盾,成长是一页页等你翻开的书。你若盛开,蝴蝶自来。

理解材料所表达的主旨,结合自己的生活体验与阅读积累,写一篇文章。可以写自己的经历、感受和见解,可以讲述身边的故事,也可以发表评论。

【要求】①角度自选,立意自定,题目自拟。②除诗歌外,文体不限。③不少于800字。④不得套作,不得抄袭。

语言文字运用

1、C

2、D寥廓

震撼

姗姗来迟

舐犊情深

商埠

3、B

4、C

反戈一击,掉转头来反对自己原来所属的或所拥护的一方。

5、C(A、关联词语位置不当,“虽然”调“神舟七号”前。B、句式杂糅。D、否定失当,“提防不被”应改为“提防被”。)

6、A

7、B.(②休:美好;④遗:送;⑤特:只,只是;⑧若:你)

8、A.

9、C.(A,宣言:公开扬言;今义:表示政府的公告。B,非常:意外的变故;今义:常用作副词,义为太、很。D,行李:外交使节的称呼;今义:出门所携带的包裹、箱子等)

10、选C。和例句都是介词,“用,拿”的意思

11、D

12、D

13、B

14、C

15、答案D。D项,两个“间”都是名词作状语,从小路。A项,①句中的“去”为“距离”;②句中的“去”为“离开”。B项,①句中的

“胜”为“能承受”;②句中的“胜”为“尽”。C项,前者为“辞谢”,后者为“感谢”

16、B

(A休憩

第4声,蹊跷

第1声

C镌刻

第1声

隽永

第4声

D阴霾mai,埋怨man)

17、C

18、公共场所配套少、被侵占多、设置不合理

(3分,每点1分,意思符合即可)

19、1、赞成,诺贝尔文学奖主要是赞赏他在歌词上的才华,好的歌词也属于文学范畴,就向古代的柳永的词作。一些人觉得他是做音乐的,是个歌手不应该得奖,其实这是偏见。他把诗歌的形式以及关注社会问题的思想融入到音乐当中,有极强的表现力和感染力。(可从诗词才华、音乐风格等角度阐述,4分)

2、反对,诺贝尔委员会把这个文学奖项授予一位专业歌手,就错失了奖励一位作家的机会,随着阅读在全世界的衰落,文学奖项比以往更为重要。一项大奖意味着图书销量和读者人数的猛涨,甚至对知名作家来说也是如此。更重要的是,把诺贝尔文学奖授予一位小说家或诗人,可以证明小说和诗歌依然重要,是值得获得国际认可的重要人类活动。(可从作家和文学奖项的意义等角度阐述,4分)

现代文阅读

20、B(事实似乎并非如此)

21、D(“经典阅读”应为“经典阅读带来的思维模式和情感模式”)

22、(3分)①会在潜移默化中让人习得珍贵的思维方式和价值观念;②是生活的精神原动力;③能作用于人的思维方式和人的情感模式;④能摆脱喧哗和浮躁,消除恐惧和焦虑。(答出其中3点给满分)

23、写出了槐树叶的娇嫩可爱,人与槐树和谐的氛围,增添了童年的乐趣;并为下文怀想奶奶、悲欣观槐园做铺垫。

(2分,每点1分。意思符合即可)

24、⑴奶奶常唱的歌谣对我的影响是极其深刻的,渗透到心灵的深处。

⑵为赏到名槐,回忆起童年的美好生活而感到喜悦,为怀思逝去的奶奶、寻找精神之根而感到悲苦。

(4分,每题2分,意思符合即可)

25、内容上:前三则民谣,说明槐树具有文化内涵,寄托了人们对富足、平安、幸福生活的向往之情;最后一则,充满了奶奶对子孙健康成长、顺利成才的美好祝愿。

表达上:使文章更凝练,富有韵味。

(共3分,内容分析2分,表达作用1分,意思基本符合即可)

26、最重要的东西,是对美好生活的向往和追求,对纯真而浓郁亲情的眷恋和歌赞。作者写游沈丘槐园,回忆起童年生活和洞庭大槐,表明槐树早成为了生活的一部分,即使大槐树不在了,但美好的回忆还在,对精神家园的追求之心用在。

(4分,每点2分,意思基本符合即可)

三、古诗文阅读

C

28.B

29.①九月甲午,晋侯与秦伯联合围攻郑国,因为郑国曾对晋侯无礼,并且郑国在依附于晋国的同时又依附于楚国。(2分)

②假如放弃灭郑的打算而让郑国作为秦国东方道路上的主人,秦国的使者来往,郑国供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说没有什么害处。(3分)

30、B.(麾:挥手,招呼)

31、C.(两个“既”都是副词,可译为“……之后”,A项的“乃”都是副词,但意思分别是“于是,就”和“却,竟然”;B项的“以”一个是连词,译为“来,用来”,一个是介词,译为“因为”;D项的两个“之”一个是结构助词,可译为“的”,一个是动词,可笃为“到……去”)

32、C.(①主要体现出其“忠”,⑤主要体现沛公的谋,⑥是沛公对其功劳的奖赏)

33、D.(“足智多谋”不恰当,可改为“能言善辩”)

34、

深秋(或初冬)

萧瑟(凄清)(2分。一处1分,意思符合即可)

35、借景抒情(寓情于景)、拟人、想象、多角度描写(视听结合、声色结合)等手法。

作者借深秋的“树色”、捣制寒衣的“砧声”“等景物,推想友人赴京途中的羁旅乡愁,表达对友人的关切之情。

“催”字使用拟人手法,把寒气渐紧写得生动形象,写出深秋时节萧瑟的气氛,表现出诗人送别友人时的惆怅之情。

本联想象赴京途中的所见所闻,摹写友人一路的孤独寂寞,表现作者对友人的深切情谊。

前句从视觉写眼前之景,后句从听觉写身在异乡之所闻,多角度的描写更好地表现了友人的羁旅乡愁。(4分。手法2分,写任意两点即可;围绕任意两点,结合具体内容分析2分)

默写:略

四、作文

略

一、语言文字运用(共41分,其中选择题每小题2分

)

1、下列词语中加点的字,读音完全正确的一项是(

)

A、监生(jiàn)

霎(chà)时

蛰伏(zhé)

炽烈(chì)

空手而归(kōng)

B、缘分(fèn)

蓓蕾(léi)

嫡(dí)亲

毋宁(níng)

怯弱不胜(qiè)

C、宫绦(tāo)

模样(mú)

窗槛(jiàn)

瞋视(chēn)

孽根祸胎(niè)

D、应酬(yìng)

鲰生(zhōu)

数落(shǔ)

拓本(tà)

沉思冥想(míng)

2、下列词语完全正确的一项是

(

)

A、贫瘠

廖廓

振撼

踌躇满志

B、袅娜

拮据

蹒跚

珊珊来迟

C、熨帖

癖好

商阜 舔犊情深

D、纨绔

慰藉 寒暄

怆然泪下

3、依次填入下列句子横线处的词语,恰当的一项是(

)

为了准备“亚洲杯”,一直走年轻化线路的主教练佩兰似乎开始否定自己,从最新一期国家队大名单看,佩兰再度_______老将。

新加坡一道为十三四岁孩子设计的奥数题,惹得众多中国网民费尽心思_____,他们没想到外国孩子也要做这么难的数学题。

节油在高油价时代成为私家车主们关心的焦点,于是各种节油产品______,诸如汽油清洗剂、节油贴、节油丸、省油精等销售看好。

A、启用

琢磨

应接不暇

B、起用

琢磨

应运而生

C、起用

捉摸

应运而生

D、启用

捉摸

应接不暇

4、下列各句中加点成语使用不正确的一句是

(

)

A、我能有几个志同道合的朋友就已满足,从未奢望要有所谓刎颈之交。

B、如果只是跟在强者后面亦步亦趋,你将永远无法超越他,要想有所成就,必须独辟蹊径。

C、该公司曾蝉联年度销售冠军,而今失去了冠军宝座,虽然最近一个月的销售数据还没有出来,但即便它能反戈一击,也不再是市场的旗帜了。

D、世界文学的辉煌殿堂对每一位有志者都敞开着,谁也不必对它收藏之丰富望洋兴叹,因为问题不在于数量。

5、下列各句中没有语病的一句是

(

)

A、宇航服是世界上最最贵的服装,“神舟七号”宇航服的具体造价虽然还不清楚,但目前世界上最贵宇航服的造价是150万美元。

B、造成围而不建的原因,一是由于列入了施工计划,围上后没有轮到施工;二是由于围挡建起来了,施工计划有变,围挡仍放在那里了。

C、近年来,非法进入南海中国管辖海域内从事捕鱼活动的外籍渔船数量呈明显上升趋势,中国渔政部门计划通过护航护渔等一系列行动来进一步宣示中国对南海诸岛的主权。

D、一项好的政策照理会带来好的效果,但在现阶段,必须强化阳光操作、民主监督等制约措施,因为好经也要提防不被念歪。

6、下列依次填在横线处的句子,语意和衔接都最恰当的一项是(

)

说到“传统笔墨根基”,一般人总是想到皴染、斧劈、刮铁、乱柴、乱麻等等一类的笔墨技法;但是人们却往往忘记了,“中国画”之所谓“中国画”的最根基性的东西:诗书画合一,与诗书画同步。前者,指的是画幅的文本呈现:

,

。也就是宗白华先生所说的“

,

,

”。后者,则是要求创作者的“内外兼修”,

,使形式与内容同步俱进,因之,作者笔墨传送的就不仅仅只是山水具象,而且是意幽境远的精神文化内涵。

①即把诗、书、画放在同一个技法层面上去追求、去训练、去经营

②中国画以书法为骨干

③诗境是绘画的内容

④以诗境为灵魂

⑤而书法是绘画的形式表现手段

⑥诗、书、画同在一境层

A、③⑤②④⑥①

B、①④③⑤⑥②

C、③①②④⑤⑥

D、①③⑥②④⑤

7、对下列各句中加点的词语解释不正确的一项是(

)

①焉用亡郑以陪邻

焉:怎么

②永保无疆之休

休:休息

③奔车朽索,其可忽乎

忽:轻视

秦昭王闻之,使人遗赵王书

遗:遗留

相如顾召赵御史

顾:只是

杀人如不能举,刑人如恐不胜

胜:尽

⑦会其怒,不敢献

会:适逢

⑧若入前为寿

若:如果

A、①③⑤⑦

B、②④⑤⑧

C、①④⑥⑧

D、②③⑤⑦

8、下列各句中没有通假字的一句是(

)

A、公之视廉将军孰与秦王

B、拜送书于庭

C、吾入关,秋豪不敢有所近

D、旦日不可不蚤自来谢项王

9、下列各句中加点的词语古今意义相同的一项是(

)

A、宣言曰:“我见相如,必辱之。”

B、备他盗之出入与非常也

C、傲物则骨肉为行路

D、行李之往来,共其乏困

10、下列句子中,加点的字与例句中加点字意义和用法相同的一项是(

)

例:请以赵十五城为秦王寿

A、若舍郑以为东道主

B、以勇气闻于诸侯

C、董之以严刑

D、且以一璧之故逆强秦之欢

11、下列句子中,加点的字与例句中加点字的活用方式相同的一项是(

)

例:沛公旦日从百余骑来见项王

A、乐盘游,则三思以为度

B、相如廷叱之

C、道芷阳间行

D、宁许以负秦曲

12、下列各句的句式与例句相同的一项是(

)

例:若属今为之虏矣

A、具告以事

B、籍何以至此?

C、求人可使报秦者

D、臣诚恐见欺于王而负赵。

13、下列句子的翻译正确的一项是(

)

A、相如度秦王特以诈详为予赵城。——相如估计秦王特意用欺诈手段假装作给赵国十五城。

B、夫在殷忧,必竭诚以待下。——处在深重的忧患中,一定会竭尽诚心来对待臣民。

C、所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。——所以派遣将领把守函谷关,防备其他盗贼的进入和意外之事。

D、因人之力而敝之,不仁。——依靠他人的力量却躲避他,是不仁义的。

14、下面对有关文学常识的表述,不正确的一项是(

)

A、《左传》又称《春秋左氏传》、《左氏春秋》,是记录春秋历史的编年体史书。相传是春秋末年鲁国史官左丘明为孔子修订的《春秋》所作的传。

B、司马迁,西汉史学家、文学家、思想家。其作品《史记》是我国第一部纪传体通史,结构严谨,语言典范,对后世史学与文学都有深远的影响。

C、庄子,名周,战国中期宋人。先秦法家思想的代表人物。今存《庄子》分内篇、外篇、杂篇三部分,为庄子及其后学所著。

D、《吕氏春秋》又名《吕览》,是战国末期秦相吕不韦集合门客共同编写的杂家著作。

15、下列各组加点词意思相同的一组是

(

)

A、相去四十里//沛公已去

B、沛公不胜杯杓//不胜枚举

C、乃令张良留谢//则与斗卮酒,哙拜谢

D、道芷阳间行//间至军中

16、下列各组词语中,加点字的读音全都相同的一组是

(

)

A、商贾/蛊惑

修葺/蹊跷

蓓蕾/并行不悖

炽热/叱咤风云

B、跻身/畸形

凫水/辐射

干涸/一丘之貉

信笺/草菅人命

C、桔梗/攻讦

镌刻/隽永

惬意/锲而不舍

对峙/鳞次栉比

D、阴霾/埋怨

场院/徜徉

甄别/日臻完善

翩跹/屡见不鲜

17、下面各句中,没有错别字的一项是(

)

A、在这个世界里,我们会遇到各种各样的事情,当遇到某些骇人听闻和愚蠢得不可救药的事情时,也许有些人会随声附合,但我们却会感到一种生命的滑稽。

B、墙上却留下了清新的棕色痕迹,十字型,印痕深而清晰,比原来那个旧的、浅色的小十字更加醒目;这个十字印痕干净而美丽地留在了退了色的粉墙上。

C、这座小屋历经沧桑,未遭厄运。它也度过了自己的艰难岁月,有很长一段时间,谁也记不得什么人曾经在这里出生。

D、该酒楼名菜“酱蒸芋艿”用的是奉化芋艿,软糯细腻,配上本地菜籽油,浓香扑面,鲜味十足,不一般的味道足以让吃货们欢呼鹊跃。

18、阅读下面的文字,从三方面概括残疾人无障碍设施的现状。(3分)

我国目前有8500多名残疾人,他们出行顺畅吗?在公共场所活动方便吗?近日,记者对无障碍设施的情况进行了调查。走进一家超市,记者转了一圈并仔细寻找,没找到一个可以供轮椅顺利通行的无障碍通道。坐在轮椅上的沈师傅无奈地反映说“很多商场的电梯都没有语音提示,有些商场的电梯轮椅根本进不去,甚至有几家商场根本就没有电梯。卫生间的无障碍设施就更少了。”在在广场公交车站的站牌前,盲道被设置在公交车站牌前的檐下,几乎贴着站牌,这让盲道上一直站满了候车的乘客。

19、阅读下面这则材料,回答问题。(4分)

10月13日,瑞典学院将2016年度诺贝尔文学奖颁给了75岁的美国音乐人鲍勃·迪伦。把世界上最重要的文学奖颁发给音乐人,瑞典学院这一“创举”引发巨大争议。

鲍勃·迪伦最为人知的歌曲《答案在风中飘荡》,是他在1963年马丁·路德·金《我有一个梦想》演讲结束后演唱的民谣,“一座山要存在多少年,才能被冲向大海。一些人要生存多少年,才能够获得自由。一个人能转头多少次,假装他只是没看见。答案,我的朋友,在风中飘荡”。

“把世界上最重要的文学奖颁发给音乐人”,对此你有何看法,谈谈你的观点和理由。(不超过100字)

二、现代文阅读(共20分)

(一)阅读下面的文字,完成20-22题。(共7分,其中选择题每小题2分)

信息时代更需经典阅读

信息时代为我们提供了获取信息的便利,世界变得既立体又平面。所谓立体,是指信息的丰富性使我们很容易较为全面地了解事物,使我们处在一个与世界的立体联系之中;所谓平面,是指大家处于同一个平面上,凌驾于人们之上的权威似乎在逐渐消逝。

对于年轻人来讲,这似乎是一个无所不能的时代,也应该是一个幸福的时代。然而,事实似乎并非如此,普遍的焦虑弥漫在年轻人中间:我想知道一切,我也似乎能够知道一切,但却不知道我应该知道什么——选择的自由,使年轻的朋友们感受到了前辈们从未有过的恐慌。

网络信息与传统出版业最大的不同,是前者较少受到社会理性的约束和过滤。网络上,越具有个人色彩的东西就越具有吸引力,越容易受到追捧,这样的东西有很大几率是“脾气”,而不是具有深厚时代文化内容的个性。阅读上的羊群效应使人产生从众心理,很多青年人在潜意识里以为通过这种“海量”阅读就可以产生知识和智慧,就可以建立“三观”,但最终,他们得到的却只有空虚和焦虑。

这时候,基础阅读或者叫经典阅读的重要性就显现出来了。经典是什么,经典就是永不过时的东西,它是人类按照自己的根本利益共同选择下来的文明成果,是建立正确的价值观和人生观的文化基础。

经典阅读,会在潜移默化中让人习得珍贵的思维方式和价值观念,尤其是在童年、少年和青年时期。比如读四大名著,孩子首先会为故事所吸引,而这些故事本身,都深深镌刻着中国人在漫长历史过程中总结出来的思维模式和价值观念。故事的演进,会帮助孩子们辨别正邪、建立是非观念,也使他们从中感受到扶危济困、除暴安良的快乐和坚忍不拔的精神,燃起追求正义的热情等等,而这些,都是生活的精神原动力。

如果说小说主要作用于人的思维方式,诗词则直接作用于人的情感模式。比如小儿皆可诵的《春晓》:“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少。”春光美好,生命美好,不能因贪睡而错过,对春光的珍爱与对生命的珍惜已拆解不开,春光与生命,时代与生活是如此让人爱恋,以致使人们不愿放弃片刻的光阴;诗中即使含有一丝丝的伤感,也立刻在这种青春的情绪中蒸腾为对生活与生命的深情感受。爱读这些诗的孩子,一定是热爱生活的。

打个比方,经典阅读带来的思维模式和情感模式,就像是我们大脑的最佳操作系统。越早安装越好,任何时候安装都不算晚。有了这个操作系统,我们就能更从容地面对海量的信息,摆脱喧哗和浮躁,消除恐惧和焦虑,在令人眼花缭乱的世界里沉静下来,知道哪些是要选择的,哪些是可以忽略的,世界因此会变得更加真实和有意义。

20、下列关于“信息时代”的表述,不正确的一项是(

)

A、信息时代使世界变得既立体又平面,为我们提供了获取信息的便利。[学#科

B、对于年轻人来讲,这是一个无所不能的时代,也是一个幸福的时代。

C、传统出版业较多受到社会理性的约束和过滤,而网络信息则相反。

D、很多青年人在潜意识里以为通过这种“海量”阅读就可以产生知识和智慧,但事实并非如此。

21、下列对文本内容的理解,不正确的一项是(

)

A、经典是建立正确的价值观和人生观的文化基础。

B、经典阅读对童年、少年和青年尤为重要。比如读四大名著会帮助孩子们辨别正邪、建立是非观念。

C、经典阅读,能作用于人的思维方式,也能作用于人的情感模式。

D、经典阅读像是我们大脑的最佳操作系统,有了这个操作系统,我们就能更从容地面对海量的信息。

22、为什么信息时代更需经典阅读?请简要概括理由。

(3分)

(二)阅读下面的文字,完成23-26题。(共13分)

槐的怀想

乔

叶

①“老槐树,槐树槐,槐树底下搭戏台……”在这简单悦耳朗朗上口的民谣里,很小我就知认了槐树,爬的最早的树也是槐树——自家院子里就有一棵。爬它只在五月,因上面有槐花。清甜的槐花是乡间的美味。“五月槐花香,有福就能尝。”奶奶常常这么说着,就开始蒸槐花给我们吃。

②而我常常等不及她老人家去蒸。爬到槐树上,就用手捋着槐花吃,一把一把地吃。柔嫩的花瓣就被我粗粗拉拉地吞到了肚子里。其实槐花的香并不那么顺溜,刚入口的时候,有着轻微的涩,然后才会甜美起来。它的甜美不是浓烈,而是淡淡的,这淡却很悠远。我从树上下来很久了,用舌尖儿舔一圈儿嘴巴,还能觉出甜味儿来。

③五月的槐花,真是香啊。

④这天来到沈丘,饭后无事,朋友说要带我们去看一个槐园。我想,槐花都已经开过了,槐树有什么好看的呢?犹疑着,客随主便,还是去了。

⑤迎面而来的是两棵大槐,朋友说这是“把门槐”。能够把门的槐树,资历肯定了得。我走到右边的槐树前,仰头看上面贴的标签——树名:国槐。树龄:两千余年。朋友说这棵槐树被称为“中华槐王”。我围着它走了一圈,踱了足有五六步。问朋友这树有多粗,朋友说本地有顺口溜云:“千年古槐树,胸围五米五,看着没多粗,仨人搂不住”。我看着那些婆娑的槐叶。两千年了,槐叶依然如处子般葱翠鲜嫩。看着看着,我有些恍惚起来,想起老家杨庄院子里的那棵槐树,它现在是什么模样?

⑥“院里有槐,招宝进财。”“院里有槐,平平安安。”“院里有槐,福气常在。”这是奶奶经常唠叨的话。每到大年三十上午贴春联的时候,她都会叮嘱父亲在槐树上贴一张“树木兴旺”的红帖子。到了黄昏吃年夜饭的前夕,她都会让孩子们围着槐树走两圈,边走边喊:“槐树娘,槐树娘,你长粗来我长长;我长长了穿衣裳,你长粗了做大梁……”我只喊过一次,还喊成了“我长粗来你长长”,喊完就气急败坏地冲她叫:“迷信!”

⑦五福迎宾槐、比翼槐、连理槐……槐树真多啊。环绕着中心广场的树木,也都是国槐,朋友说有99棵。99,天长地久的意思吧。中心广场叫“千字文”广场,顾名思义,《千字文》被镌刻在了巨型竹简上。此文作者是南北朝时期沈丘人周兴嗣。沈丘地,沈丘人,配上此文甚是妥当。《千字文》我只是听说,从不曾读过,可是,怎么回事呢?看了几句,居然也很熟悉:“天地玄黄,宇宙洪荒,日月盈昃,辰宿列张,寒来暑往,秋收冬藏……”想了又想,是了,是奶奶曾经念叨过的。每到季节更迭的时候,她一边为我们做着棉夹衣裳一边就念叨着这几句。有一次我问她这些话是哪儿来的,她不好意思地说:“你爷爷教我的。人家读过私塾哩。”

她是个文盲。

⑧继续走。槐香湖、槐香山、观槐亭……朋友说这槐园有两万多株槐树,与京城槐园、山西洪洞大槐树公园齐称三大槐园。京城槐园我没去过,山西洪洞的大槐树公园我印象深刻。其实那次开会不在洪洞,我是在会议结束后特意转到洪洞去的,为的就是看看那棵大槐树。迎面就是一个根雕大门,根是槐根——来到这里的人,都是寻根来的。“问我祖先在何处,山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鸹窝”。很小很小的时候,就听过奶奶唱这首歌谣。唱了不知道多少遍,唱到了我的骨子里。

⑨可是,那棵最原始的槐树不在了。早就不在了。短暂的怅然之后,我的心情很快平复。那棵槐树在不在重要吗?我忽然觉得,这个一点儿都不重要。只要洪洞在,只要洪洞这个地方在,只要洪洞这个地方还有槐树在,只要还有一直想着洪洞大槐树的人们在,那么,最重要的东西就在。

⑩——正如,亲爱的奶奶已经去世,物理意义上已经离我很远,可是我常常觉得她还活着,就在我的脑海,就在我的身边。所以,在这个下午,我悲欣交集地走在这个槐园,没有人知道,我携带着奶奶的声音和影像,充满了对她的怀想。

23、第②段为什么要写“我”爬槐树、吃槐花的情景?(2分)

24、请简析下列句子中加点词语的含义。(4分)

⑴唱了不知道多少遍,唱到了我的骨子里。

⑵在这个下午,我悲欣交集地走在这个槐园。

25、文章多处写道了民谣、顺口溜。请就第⑥段引用的民谣,分析它们的作用。(3分)

26、第⑨段“最重要的东西”指什么?请结合文章的主旨作简要发行。(4分)

三、古诗文阅读(共29分)

(一)阅读下面的文言文,完成后面的题目。(共9分,其中选择题每题2分)

九月甲午,晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

夜缒而出。见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

27、下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(

)

A、晋军函陵

军:驻军

B、是寡人之过也

是:这

C、焉用亡郑以陪邻

陪:辅佐

D、微夫人之力不及此

微:没有

28、下列各句中,加点词的意义与用法都相同的一项是(

)

A、夜缒而出

人非生而知之者

B、邻之厚,君之薄也

师道之不传也久矣

C、阙秦以利晋

不赂者以赂者丧

D、吾其还也

其皆出于此乎

29、用现代汉语翻译下列句子。(5分)

⑴九月甲午,晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。(2分)

⑵若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。(3分)

(二)阅读下面的文段,完成后面的题目。(共8分,每题2分)

项羽在戏下,欲攻沛公。沛公从百余骑因项伯面见项羽,谢无有闭关事。项羽既飨军士,中酒,亚父谋欲杀沛公,令项庄拔剑舞坐中,欲击沛公,项伯常屏蔽之。时独沛公与张良得入坐,樊哙在营外,闻事急,乃持铁盾入到营。营卫止哙,哙直撞入,立帐下。项羽目之,问为谁。张良曰:“沛公参乘樊哙。”项羽曰:“壮士!”赐之卮酒彘肩。哙既饮酒,拔剑切肉食,尽之。项羽曰:“能复饮乎?”哙曰:“臣死且不辞,岂特卮酒乎!且沛公先入定咸阳,暴师霸上,以待大王。大王今日至,听小人之言,与沛公有隙,臣恐天下解,心疑大王也。”项羽默然。沛公如厕,麾樊哙去。既出,沛公留车骑,独骑一马,与樊哙等四人步从,从间道山下归走霸上军,而使张良谢项羽。项羽亦因遂已,无诛沛公之心矣。是日微樊哙奔入营谯让①项羽,沛公事几殆。

明日,项羽入屠咸阳,立沛公为汉王。汉王赐哙爵为列侯,号临武侯。迁为郎中,从入汉中。

注:①谯(jiào)让:谴责,责备。

30、对下列句中加点的字解释不正确的一项是(

)

A、暴师霸上,以待大王

暴:指(军队)露宿

B、沛公如厕,麾樊哙去

麾:通“挥”,指挥

C、项羽目之,问为谁

目:注视

D、迁为郎中,从入汉中

迁:升官

31、下列各组中加点的字意义和用法完全相同的一项是(

)

A、乃持铁盾入到营

/今君乃亡赵走燕

B、暴师霸上,以待大王

/

以其无礼于晋,且贰于楚也

C、哙既饮酒,拔剑切肉食,尽之

/

始皇既没,余威震于殊俗

D、无诛沛公之心矣

/

项伯乃夜驰之沛公军

32、下列各句编为四组,能直接体现出樊哙“有勇”和“有谋”的一组是(

)

①闻事急,乃持铁盾入到营

②营卫止哙,哙直撞入

③拔剑切肉食,尽之

④臣恐天下解,心疑大王也

⑤从间道山下归走霸上军

⑥迁为郎中,从入汉中

A、①②④

B、①④⑤

C、②③④

D、②④⑥

33、下列对选段内容的理解和分析不正确的一项是(

)

A、樊哙心急如焚闯军门,奋不顾身救主人,充分显示了他与刘邦生死与共的手足之情、君臣之谊。

B、生性率直坦荡而又胸无城府的西楚霸王乍见樊哙刚烈威猛之势,无端喜爱,不仅称其为“壮士”,而且赏给他酒和肉。

C、项王放虎归山、养痈遗患,而刘邦转危为安、化险为夷,这一切都是因为樊哙舍生忘死的斗争,机智巧妙的应变。

D、在司马迁的笔下,樊哙不仅是一个其忠可嘉、其勇可贾的勇士,而且是一个机警干练、足智多谋的智者。

(三)阅读下面这首古诗,完成后面的题目。(6分)

送魏万之京

李

颀

朝闻游子唱离歌,昨夜微霜初渡河。

鸿雁不堪愁里听,云山况是客中过。

关城树色催寒近,御苑砧声①向晚多。

莫见长安行乐处,空令岁月易蹉跎。

注:①砧声:捣制寒衣的声音。

34、

这首诗描写的是

季节的景色,写出了

的环境特点。(2分)

35、请赏析颈联的表现手法。(4分)

(四)默写(6分)

1、

,

,将崇极天之峻,永保无疆之休。

2、今两虎共斗,其势不俱生。吾所以为此者,

。

3、

,

;想谗邪,则思正身以黜恶。

4、

,徒慕君之高义也。

四、作文(60分)

阅读下面的文字,根据要求作文。

(一)

成长的很大一部分,是接受。接受分道扬镳,接受世事无常,接受孤独挫折,接受突如其来的无力感,接受自己的缺点。然后发自内心地去改变,找到一个平衡点。

(二)

一个人的状态挺好的,想看书了就看书,累了就睡觉,不想联系谁就自己安静一阵,出去旅行或是宅在家。对爱情最好还是保持点儿洁癖,不要随便开始,不要急着妥协,真正值得的东西都不会那么轻易。生活当中总有一段路是需要你独自前行的,人应该活得安静一点,不妨就从拒绝开始。

(三)

接受和拒绝并不矛盾,成长是一页页等你翻开的书。你若盛开,蝴蝶自来。

理解材料所表达的主旨,结合自己的生活体验与阅读积累,写一篇文章。可以写自己的经历、感受和见解,可以讲述身边的故事,也可以发表评论。

【要求】①角度自选,立意自定,题目自拟。②除诗歌外,文体不限。③不少于800字。④不得套作,不得抄袭。

语言文字运用

1、C

2、D寥廓

震撼

姗姗来迟

舐犊情深

商埠

3、B

4、C

反戈一击,掉转头来反对自己原来所属的或所拥护的一方。

5、C(A、关联词语位置不当,“虽然”调“神舟七号”前。B、句式杂糅。D、否定失当,“提防不被”应改为“提防被”。)

6、A

7、B.(②休:美好;④遗:送;⑤特:只,只是;⑧若:你)

8、A.

9、C.(A,宣言:公开扬言;今义:表示政府的公告。B,非常:意外的变故;今义:常用作副词,义为太、很。D,行李:外交使节的称呼;今义:出门所携带的包裹、箱子等)

10、选C。和例句都是介词,“用,拿”的意思

11、D

12、D

13、B

14、C

15、答案D。D项,两个“间”都是名词作状语,从小路。A项,①句中的“去”为“距离”;②句中的“去”为“离开”。B项,①句中的

“胜”为“能承受”;②句中的“胜”为“尽”。C项,前者为“辞谢”,后者为“感谢”

16、B

(A休憩

第4声,蹊跷

第1声

C镌刻

第1声

隽永

第4声

D阴霾mai,埋怨man)

17、C

18、公共场所配套少、被侵占多、设置不合理

(3分,每点1分,意思符合即可)

19、1、赞成,诺贝尔文学奖主要是赞赏他在歌词上的才华,好的歌词也属于文学范畴,就向古代的柳永的词作。一些人觉得他是做音乐的,是个歌手不应该得奖,其实这是偏见。他把诗歌的形式以及关注社会问题的思想融入到音乐当中,有极强的表现力和感染力。(可从诗词才华、音乐风格等角度阐述,4分)

2、反对,诺贝尔委员会把这个文学奖项授予一位专业歌手,就错失了奖励一位作家的机会,随着阅读在全世界的衰落,文学奖项比以往更为重要。一项大奖意味着图书销量和读者人数的猛涨,甚至对知名作家来说也是如此。更重要的是,把诺贝尔文学奖授予一位小说家或诗人,可以证明小说和诗歌依然重要,是值得获得国际认可的重要人类活动。(可从作家和文学奖项的意义等角度阐述,4分)

现代文阅读

20、B(事实似乎并非如此)

21、D(“经典阅读”应为“经典阅读带来的思维模式和情感模式”)

22、(3分)①会在潜移默化中让人习得珍贵的思维方式和价值观念;②是生活的精神原动力;③能作用于人的思维方式和人的情感模式;④能摆脱喧哗和浮躁,消除恐惧和焦虑。(答出其中3点给满分)

23、写出了槐树叶的娇嫩可爱,人与槐树和谐的氛围,增添了童年的乐趣;并为下文怀想奶奶、悲欣观槐园做铺垫。

(2分,每点1分。意思符合即可)

24、⑴奶奶常唱的歌谣对我的影响是极其深刻的,渗透到心灵的深处。

⑵为赏到名槐,回忆起童年的美好生活而感到喜悦,为怀思逝去的奶奶、寻找精神之根而感到悲苦。

(4分,每题2分,意思符合即可)

25、内容上:前三则民谣,说明槐树具有文化内涵,寄托了人们对富足、平安、幸福生活的向往之情;最后一则,充满了奶奶对子孙健康成长、顺利成才的美好祝愿。

表达上:使文章更凝练,富有韵味。

(共3分,内容分析2分,表达作用1分,意思基本符合即可)

26、最重要的东西,是对美好生活的向往和追求,对纯真而浓郁亲情的眷恋和歌赞。作者写游沈丘槐园,回忆起童年生活和洞庭大槐,表明槐树早成为了生活的一部分,即使大槐树不在了,但美好的回忆还在,对精神家园的追求之心用在。

(4分,每点2分,意思基本符合即可)

三、古诗文阅读

C

28.B

29.①九月甲午,晋侯与秦伯联合围攻郑国,因为郑国曾对晋侯无礼,并且郑国在依附于晋国的同时又依附于楚国。(2分)

②假如放弃灭郑的打算而让郑国作为秦国东方道路上的主人,秦国的使者来往,郑国供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说没有什么害处。(3分)

30、B.(麾:挥手,招呼)

31、C.(两个“既”都是副词,可译为“……之后”,A项的“乃”都是副词,但意思分别是“于是,就”和“却,竟然”;B项的“以”一个是连词,译为“来,用来”,一个是介词,译为“因为”;D项的两个“之”一个是结构助词,可译为“的”,一个是动词,可笃为“到……去”)

32、C.(①主要体现出其“忠”,⑤主要体现沛公的谋,⑥是沛公对其功劳的奖赏)

33、D.(“足智多谋”不恰当,可改为“能言善辩”)

34、

深秋(或初冬)

萧瑟(凄清)(2分。一处1分,意思符合即可)

35、借景抒情(寓情于景)、拟人、想象、多角度描写(视听结合、声色结合)等手法。

作者借深秋的“树色”、捣制寒衣的“砧声”“等景物,推想友人赴京途中的羁旅乡愁,表达对友人的关切之情。

“催”字使用拟人手法,把寒气渐紧写得生动形象,写出深秋时节萧瑟的气氛,表现出诗人送别友人时的惆怅之情。

本联想象赴京途中的所见所闻,摹写友人一路的孤独寂寞,表现作者对友人的深切情谊。

前句从视觉写眼前之景,后句从听觉写身在异乡之所闻,多角度的描写更好地表现了友人的羁旅乡愁。(4分。手法2分,写任意两点即可;围绕任意两点,结合具体内容分析2分)

默写:略

四、作文

略

同课章节目录