人教版八年级语文下册第 二单元 第6课《雪》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版八年级语文下册第 二单元 第6课《雪》教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 125.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-03-31 10:41:06 | ||

图片预览

文档简介

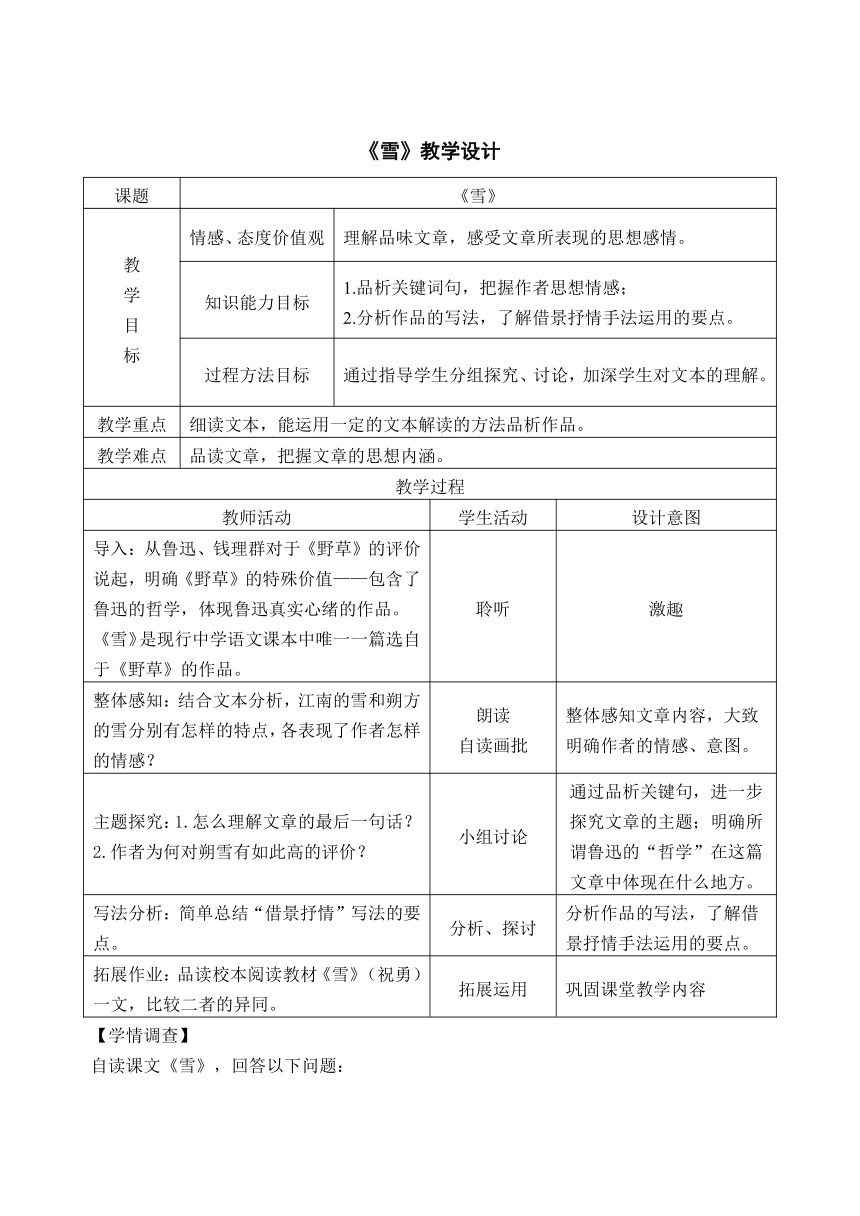

《雪》教学设计

课题

《雪》

教学目标

情感、态度价值观

理解品味文章,感受文章所表现的思想感情。

知识能力目标

品析关键词句,把握作者思想情感;分析作品的写法,了解借景抒情手法运用的要点。

过程方法目标

通过指导学生分组探究、讨论,加深学生对文本的理解。

教学重点

细读文本,能运用一定的文本解读的方法品析作品。

教学难点

品读文章,把握文章的思想内涵。

教学过程

教师活动

学生活动

设计意图

导入:从鲁迅、钱理群对于《野草》的评价说起,明确《野草》的特殊价值——包含了鲁迅的哲学,体现鲁迅真实心绪的作品。《雪》是现行中学语文课本中唯一一篇选自于《野草》的作品。

聆听

激趣

整体感知:结合文本分析,江南的雪和朔方的雪分别有怎样的特点,各表现了作者怎样的情感?

朗读自读画批

整体感知文章内容,大致明确作者的情感、意图。

主题探究:1.怎么理解文章的最后一句话?2.作者为何对朔雪有如此高的评价?

小组讨论

通过品析关键句,进一步探究文章的主题;明确所谓鲁迅的“哲学”在这篇文章中体现在什么地方。

写法分析:简单总结“借景抒情”写法的要点。

分析、探讨

分析作品的写法,了解借景抒情手法运用的要点。

拓展作业:品读校本阅读教材《雪》(祝勇)一文,比较二者的异同。

拓展运用

巩固课堂教学内容

【学情调查】

自读课文《雪》,回答以下问题:

1.自读课文后,你有何感受?(或:你觉得全文表达了作者怎样的思想情感?)

2.请说说这篇文章给你留下印象最深的地方或最大的感触。

3.请简要说说你在阅读这个作品时有哪些障碍或疑问。

4.你希望通过课堂学习解决哪些问题?

【教学过程】

一、导入(5分钟)

今天我们要学习的《雪》这篇文章,选自于鲁迅先生的散文诗集《野草》。关于《野草》这部集子,鲁迅有这样的叙述:

“我所有的哲学都包括在《野草》里”,“《野草》是属于我自己的。”

在鲁迅研究中有颇深造诣的北京大学博士生导师钱理群

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"http: / / baike. / _blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 ):幸而有这一部《野草》,还能够多多少少走进鲁迅的内心世界,能够看到鲁迅灵魂的真和深。

可见《野草》这部集子,与鲁迅的其他作品有着不一样的意义——它可能最能提现鲁迅先生的最真实的心绪。《雪》是现行的语文教材中唯一一篇选自于《野草》的文章。今天,就让我们以《雪》为入口,走进鲁迅,走进鲁迅灵魂的真和深。

整体感知(10分钟)

□

结合文本分析,“江南的雪”“朔方的雪”各有怎样的特点?分别表达了怎样的情感?

1.学生朗读,设置情境,带着问题去回顾全文

2.圈点批注(请画出原文中的相关信息点)

[注]在学生回答的过程中,加入朗读。

①.第一段-江南雪的特点及写作偏重点

②.第二、三段-雪罗汉的特点及雪罗汉的消融

[明确]

江南的雪:滋润美艳,明艳有趣,不能持久;重在“美”的描绘——喜爱及喜爱中的遗憾。

③.第四段-朔方雪的特点及写作偏重点

[明确]

朔方的雪:如粉如沙,绝不粘连,蓬勃奋飞;重在“力”的表现——对于朔雪的不屈、抗争精神的赞美。

[注]二、三两个部分,可在学生回答时自然过渡,在对江南的雪有了比较整体的认知之后,在对北方的雪的理解过程当中,若提及最后一句话,则自然引入对最后一句话的理解即可。若没有提及,则由老师自然追问以串联两个环节。

重点句解析,把握文章中心(10分钟)

□

怎么理解文章的最后一句话?(既然是写雪,为何开头、结尾都写雨?雨和雪有怎样的关系?)

指令:

[小组讨论]

请通读全文,谈一谈对这个问题的理解。

在无边的旷野上,在凛冽的天宇下,闪闪地旋转升腾着的是雨的精魂……

是的,那是孤独的雪,是死掉的雨,是雨的精魂。

雨在朔方,被严冬的寒威夺去了生命,但是这些“死掉的雨”精魂不灭,它们大气磅礴,一往无前,英勇地占据了“在无边的旷野上,在凛冽的天宇下”的整个空间。并没有失去雨自由本性的雪获得了更加自由奋飞的力量,表现了“朔方的雪”的不屈生命力和抗争意识。

北方的雪的特质之一是孤独,在这里它还被表现成死掉的雨的意思。北方的雪完成升华是与死亡联系在一起的,也正是完全的献身,让它成为雨的精魂——凝聚了所有坚强内核的精魂。

暖国的雨,向来没有变过冰冷的坚硬的灿烂的雪花。

(可以在谈对最后一句话的理解的时候,明确雨、南雪、北雪的关系后再回过头来看这句话。以进一步明确作者对于朔方的雪及其品质的赞美。)

“冰冷的”、“坚硬的”强调雪的不屈的精神,而这种精神是“灿烂的”,是最值得赞赏的。(教参解读。不甚认同。冰冷、坚硬、灿烂,应该是并列的关系,都是表达雪花的一种特性。)

3班刘泓萱解读:北方的雪是独立的,有灵魂的,靠着自身一个个体点缀自然,绝不盲目跟从,有自己的立场。她冰冷、坚硬,却闪着自己独特的光。

□

追问:同是自然风光,作为南方人,作者理应对于南方的风景更感亲切、美好,却为何对朔方的雪有这样高的评价?(定位为进一步理解文章中心)

1.【补充资料】写作背景(需要查一下当时南北方局势的情况)

《野草》是现代文学家鲁迅创作的一部散文诗集,收1924年至1926年间所作散文诗23篇,书前有《题辞》1篇,作于北洋军阀统治下的北京。

作者鲁迅在1932年回忆说:“后来《新青年》的团体散掉了,有的高升,有的退隐,有的前进,我又经验了一回同一战阵中的伙伴还是这么会变化,并且落得一个‘作家’的头衔,依然在沙漠中走来走去,不过已经逃不出在散漫的刊物上做文字,叫作随便谈谈。有了小感触,就写些短文,夸大点说,就是散文诗,以后印成一本,谓之《野草》。”《南腔北调集·自选集自序》。

20世纪初期,中国政治时局动荡不安,军阀混战,段祺瑞政府把持了北京政权后,中国陷入了五四运动之后最黑暗的时期。军阀政府“既摧残全国学生工人争取自由运动,惨杀无辜。又主使川湘桂粤东南东北数次战争,扰害闾阎。”五四新文化运动出现了逆转和挫折,《新青年》团体散掉后,鲁迅有种在沙漠中孤军奋战的感觉。他把自己描写成在旧战场上徘徊的余零兵卒,找不到目标和意义。

“五四”运动以后,时代在前进,新文化战线运动的统一战线发生了分化。胡适等人组成了“现代评论”派,向北洋军阀政府靠拢。而作为新文化运动左翼的、初步地宣传马克思主义思想的李大钊等人,则投入到实际革命活动中去了。鲁迅觉得在原来的阵地上战斗的只剩下他一个人了,因而有了孤军作战的感觉,产生了寂寞和苦闷的心情。

看到这里我们应该更清楚了,在寂寞和苦闷中,他当然会怀念会感叹江南的美好,但是他更需要一种昂扬的振奋的精神去支撑自己继续前行。

2.总结落点:引入《藤野先生》“讲堂里的还有一个我”“但在那时那地,我的主意却变化了”。鲁迅的哲学,肯定有多重的含义。其中很重要的一点,便是不屈的抗争精神、自立的、个体的——雪的独立、不羁、天马行空的性格正恰巧符合了鲁迅“立人”的主张——“尊个性而张精神”。(鲁迅在他的《文化偏至论》中提出“其首在立人,人立而凡事举”和“尊个性而张精神”的主张。“立人”主要指人的个性意识自觉和人的精神的张扬。鲁迅还不满中国人因为卑怯巧滑而生的“合群的自大”,提倡“个人的自大”。)

鲁迅的这种经历也让我们联想到他在东京的求学经历。报国无门的鲁迅置身妄自尊大的日本青年、不学无术的中国留学生当中,他的那种痛心和失望——在文中他说“讲堂里的还有一个我”,咱们之前很细致地去体味过这句话中的痛心和失望。但是,在孤独、失望、痛心中,她没有放弃,也没有被同化,他依然坚持着自己报国的想法,思考着、摸索着。最终他说“在那时那地,我的主意却改变了”,决定弃医从文,以笔为刀,走上救国救民的道路。

所谓鲁迅的“哲学”,当然会有很多重的意义。但在这篇文章当中,我想就体现在在困境中不放弃,依然坚定地抗争,独立地思考之上。这便是鲁迅——他是这么说的,也是这么做的。

四、写法分析(10分钟)

□

作者是如何做到将自己的情感融入文中的,写法妙在何处?(如何融情于景,借景抒情?)(要求学生结合原文说一说)

选取的“物”应该和要抒发的感情有某种契合点,二者能够借助联想和想象建立联系,从而有效抒发作者的感情,表达其思想和志趣。

要适当地运用多种表现手法,具体描写事物,写出它的特征,并融入自己的情感。

五、拓展作业(2分钟)

用今天学到的品析文本的方法,品读校本阅读教材《雪》,比较二者的异同。

板书设计:

雪

鲁迅

南雪

朔雪

美

力

“尊个性而张精神”(立人)

喜爱

赞颂

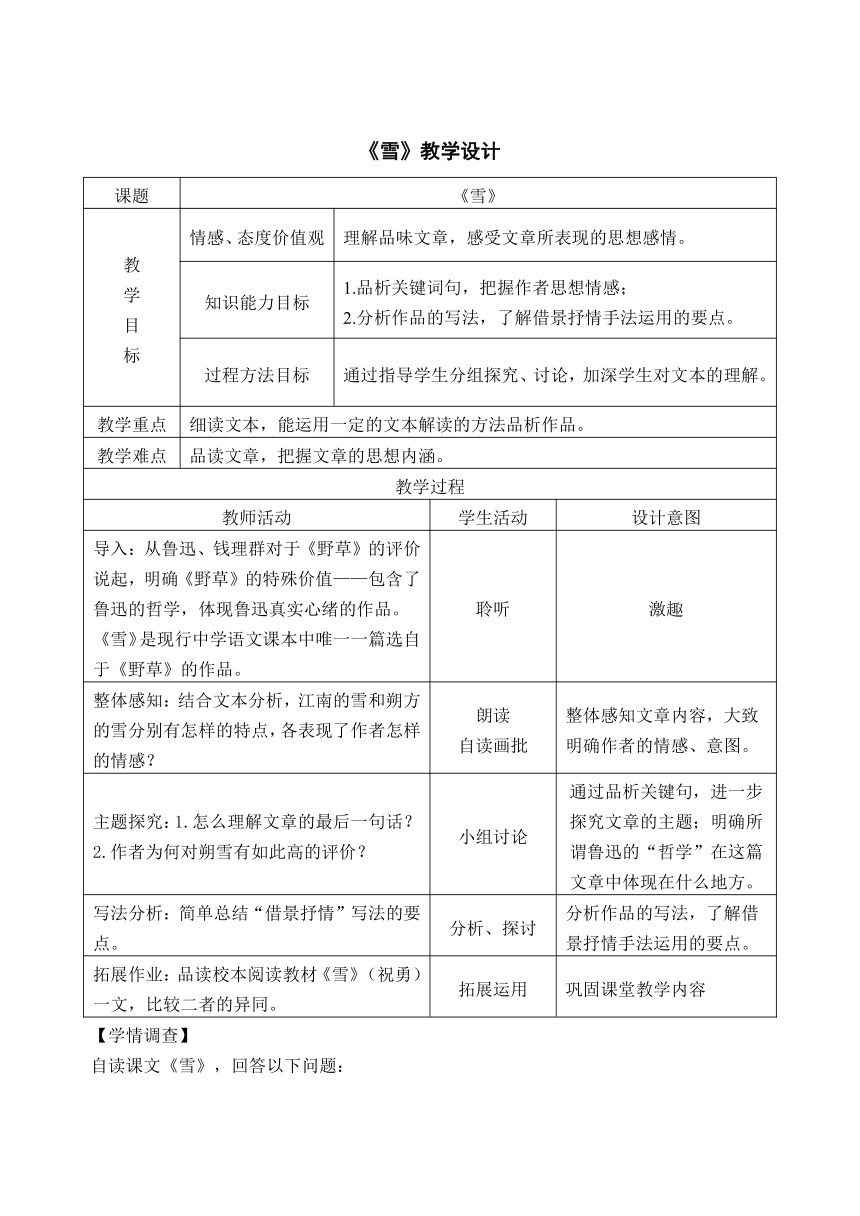

课题

《雪》

教学目标

情感、态度价值观

理解品味文章,感受文章所表现的思想感情。

知识能力目标

品析关键词句,把握作者思想情感;分析作品的写法,了解借景抒情手法运用的要点。

过程方法目标

通过指导学生分组探究、讨论,加深学生对文本的理解。

教学重点

细读文本,能运用一定的文本解读的方法品析作品。

教学难点

品读文章,把握文章的思想内涵。

教学过程

教师活动

学生活动

设计意图

导入:从鲁迅、钱理群对于《野草》的评价说起,明确《野草》的特殊价值——包含了鲁迅的哲学,体现鲁迅真实心绪的作品。《雪》是现行中学语文课本中唯一一篇选自于《野草》的作品。

聆听

激趣

整体感知:结合文本分析,江南的雪和朔方的雪分别有怎样的特点,各表现了作者怎样的情感?

朗读自读画批

整体感知文章内容,大致明确作者的情感、意图。

主题探究:1.怎么理解文章的最后一句话?2.作者为何对朔雪有如此高的评价?

小组讨论

通过品析关键句,进一步探究文章的主题;明确所谓鲁迅的“哲学”在这篇文章中体现在什么地方。

写法分析:简单总结“借景抒情”写法的要点。

分析、探讨

分析作品的写法,了解借景抒情手法运用的要点。

拓展作业:品读校本阅读教材《雪》(祝勇)一文,比较二者的异同。

拓展运用

巩固课堂教学内容

【学情调查】

自读课文《雪》,回答以下问题:

1.自读课文后,你有何感受?(或:你觉得全文表达了作者怎样的思想情感?)

2.请说说这篇文章给你留下印象最深的地方或最大的感触。

3.请简要说说你在阅读这个作品时有哪些障碍或疑问。

4.你希望通过课堂学习解决哪些问题?

【教学过程】

一、导入(5分钟)

今天我们要学习的《雪》这篇文章,选自于鲁迅先生的散文诗集《野草》。关于《野草》这部集子,鲁迅有这样的叙述:

“我所有的哲学都包括在《野草》里”,“《野草》是属于我自己的。”

在鲁迅研究中有颇深造诣的北京大学博士生导师钱理群

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"http: / / baike. / _blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 ):幸而有这一部《野草》,还能够多多少少走进鲁迅的内心世界,能够看到鲁迅灵魂的真和深。

可见《野草》这部集子,与鲁迅的其他作品有着不一样的意义——它可能最能提现鲁迅先生的最真实的心绪。《雪》是现行的语文教材中唯一一篇选自于《野草》的文章。今天,就让我们以《雪》为入口,走进鲁迅,走进鲁迅灵魂的真和深。

整体感知(10分钟)

□

结合文本分析,“江南的雪”“朔方的雪”各有怎样的特点?分别表达了怎样的情感?

1.学生朗读,设置情境,带着问题去回顾全文

2.圈点批注(请画出原文中的相关信息点)

[注]在学生回答的过程中,加入朗读。

①.第一段-江南雪的特点及写作偏重点

②.第二、三段-雪罗汉的特点及雪罗汉的消融

[明确]

江南的雪:滋润美艳,明艳有趣,不能持久;重在“美”的描绘——喜爱及喜爱中的遗憾。

③.第四段-朔方雪的特点及写作偏重点

[明确]

朔方的雪:如粉如沙,绝不粘连,蓬勃奋飞;重在“力”的表现——对于朔雪的不屈、抗争精神的赞美。

[注]二、三两个部分,可在学生回答时自然过渡,在对江南的雪有了比较整体的认知之后,在对北方的雪的理解过程当中,若提及最后一句话,则自然引入对最后一句话的理解即可。若没有提及,则由老师自然追问以串联两个环节。

重点句解析,把握文章中心(10分钟)

□

怎么理解文章的最后一句话?(既然是写雪,为何开头、结尾都写雨?雨和雪有怎样的关系?)

指令:

[小组讨论]

请通读全文,谈一谈对这个问题的理解。

在无边的旷野上,在凛冽的天宇下,闪闪地旋转升腾着的是雨的精魂……

是的,那是孤独的雪,是死掉的雨,是雨的精魂。

雨在朔方,被严冬的寒威夺去了生命,但是这些“死掉的雨”精魂不灭,它们大气磅礴,一往无前,英勇地占据了“在无边的旷野上,在凛冽的天宇下”的整个空间。并没有失去雨自由本性的雪获得了更加自由奋飞的力量,表现了“朔方的雪”的不屈生命力和抗争意识。

北方的雪的特质之一是孤独,在这里它还被表现成死掉的雨的意思。北方的雪完成升华是与死亡联系在一起的,也正是完全的献身,让它成为雨的精魂——凝聚了所有坚强内核的精魂。

暖国的雨,向来没有变过冰冷的坚硬的灿烂的雪花。

(可以在谈对最后一句话的理解的时候,明确雨、南雪、北雪的关系后再回过头来看这句话。以进一步明确作者对于朔方的雪及其品质的赞美。)

“冰冷的”、“坚硬的”强调雪的不屈的精神,而这种精神是“灿烂的”,是最值得赞赏的。(教参解读。不甚认同。冰冷、坚硬、灿烂,应该是并列的关系,都是表达雪花的一种特性。)

3班刘泓萱解读:北方的雪是独立的,有灵魂的,靠着自身一个个体点缀自然,绝不盲目跟从,有自己的立场。她冰冷、坚硬,却闪着自己独特的光。

□

追问:同是自然风光,作为南方人,作者理应对于南方的风景更感亲切、美好,却为何对朔方的雪有这样高的评价?(定位为进一步理解文章中心)

1.【补充资料】写作背景(需要查一下当时南北方局势的情况)

《野草》是现代文学家鲁迅创作的一部散文诗集,收1924年至1926年间所作散文诗23篇,书前有《题辞》1篇,作于北洋军阀统治下的北京。

作者鲁迅在1932年回忆说:“后来《新青年》的团体散掉了,有的高升,有的退隐,有的前进,我又经验了一回同一战阵中的伙伴还是这么会变化,并且落得一个‘作家’的头衔,依然在沙漠中走来走去,不过已经逃不出在散漫的刊物上做文字,叫作随便谈谈。有了小感触,就写些短文,夸大点说,就是散文诗,以后印成一本,谓之《野草》。”《南腔北调集·自选集自序》。

20世纪初期,中国政治时局动荡不安,军阀混战,段祺瑞政府把持了北京政权后,中国陷入了五四运动之后最黑暗的时期。军阀政府“既摧残全国学生工人争取自由运动,惨杀无辜。又主使川湘桂粤东南东北数次战争,扰害闾阎。”五四新文化运动出现了逆转和挫折,《新青年》团体散掉后,鲁迅有种在沙漠中孤军奋战的感觉。他把自己描写成在旧战场上徘徊的余零兵卒,找不到目标和意义。

“五四”运动以后,时代在前进,新文化战线运动的统一战线发生了分化。胡适等人组成了“现代评论”派,向北洋军阀政府靠拢。而作为新文化运动左翼的、初步地宣传马克思主义思想的李大钊等人,则投入到实际革命活动中去了。鲁迅觉得在原来的阵地上战斗的只剩下他一个人了,因而有了孤军作战的感觉,产生了寂寞和苦闷的心情。

看到这里我们应该更清楚了,在寂寞和苦闷中,他当然会怀念会感叹江南的美好,但是他更需要一种昂扬的振奋的精神去支撑自己继续前行。

2.总结落点:引入《藤野先生》“讲堂里的还有一个我”“但在那时那地,我的主意却变化了”。鲁迅的哲学,肯定有多重的含义。其中很重要的一点,便是不屈的抗争精神、自立的、个体的——雪的独立、不羁、天马行空的性格正恰巧符合了鲁迅“立人”的主张——“尊个性而张精神”。(鲁迅在他的《文化偏至论》中提出“其首在立人,人立而凡事举”和“尊个性而张精神”的主张。“立人”主要指人的个性意识自觉和人的精神的张扬。鲁迅还不满中国人因为卑怯巧滑而生的“合群的自大”,提倡“个人的自大”。)

鲁迅的这种经历也让我们联想到他在东京的求学经历。报国无门的鲁迅置身妄自尊大的日本青年、不学无术的中国留学生当中,他的那种痛心和失望——在文中他说“讲堂里的还有一个我”,咱们之前很细致地去体味过这句话中的痛心和失望。但是,在孤独、失望、痛心中,她没有放弃,也没有被同化,他依然坚持着自己报国的想法,思考着、摸索着。最终他说“在那时那地,我的主意却改变了”,决定弃医从文,以笔为刀,走上救国救民的道路。

所谓鲁迅的“哲学”,当然会有很多重的意义。但在这篇文章当中,我想就体现在在困境中不放弃,依然坚定地抗争,独立地思考之上。这便是鲁迅——他是这么说的,也是这么做的。

四、写法分析(10分钟)

□

作者是如何做到将自己的情感融入文中的,写法妙在何处?(如何融情于景,借景抒情?)(要求学生结合原文说一说)

选取的“物”应该和要抒发的感情有某种契合点,二者能够借助联想和想象建立联系,从而有效抒发作者的感情,表达其思想和志趣。

要适当地运用多种表现手法,具体描写事物,写出它的特征,并融入自己的情感。

五、拓展作业(2分钟)

用今天学到的品析文本的方法,品读校本阅读教材《雪》,比较二者的异同。

板书设计:

雪

鲁迅

南雪

朔雪

美

力

“尊个性而张精神”(立人)

喜爱

赞颂

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》