2016-2017学年 高中历史 人教版 必修二 第五单元 中国近现代社会生活的变迁 单元检测(解析版)

文档属性

| 名称 | 2016-2017学年 高中历史 人教版 必修二 第五单元 中国近现代社会生活的变迁 单元检测(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 142.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-03-31 13:17:51 | ||

图片预览

文档简介

2016-2017学年

高中历史

人教版

必修二第五单元

中国近现代社会生活的变迁

单元检测(解析版)

一、单选题(共20题;共40分)

1、“消失的旧时光一九四三,在回忆的路上

( http: / / www.21cnjy.com )时间变好慢,老街坊小弄堂,是属于那年代白墙黑瓦的淡淡的忧伤……”以上是周杰伦歌曲中的一段歌词。下列情况在1943年的北京不可能出现的是(

)

A、青年男女身着西服、婚纱在西式教堂中举办

( http: / / www.21cnjy.com )婚礼

B、恋爱中的青年男女把约会地点定在咖啡馆、西餐厅、电影院

C、工人上班有的坐公共汽车,有的骑自行车

D、徐小姐爱好很多,如读书、阅读《申报》、看北京电视台播放的电视节目等

2、20世纪20年代,上海成为中国电影的制

( http: / / www.21cnjy.com )作中心,当时上海放映的各种影片中,外国片与国产片比例约为2:1;而在北京和天津,这一比例高达5:1甚至6:1.上海与京津放映中外电影比例不同,能够说明这一现象的应是(

)

A、外国电影的制作水平较高

B、京津民众对外来事物更具热情

C、中国电影拷贝流通税费重

D、上海民众的社会心态更为开放

3、(2013·江苏单科·

( http: / / www.21cnjy.com )6)1909年,《京华百二竹枝词》曰:“报纸于今最有功,能教民智渐开通。眼前报馆如林立,不见‘中央’有‘大同’(‘中央’、‘大同’均为当时报纸名称)。”这一描述表明(

)

A、报纸宣传成为变革根本动力

B、描述者倡导报纸产业多元化

C、描述者肯定报纸的教化功能

D、报纸舆论受到专制政府控制

4、(2010·福建文综·24)上海是

( http: / / www.21cnjy.com )近代中国茶叶的一个外销中心。1884年,福建茶叶市场出现了茶叶收购价格与上海出口价格同步变动的现象。与这一现象直接相关的近代事业是(

)

A、电报业

B、大众报业

C、铁路交通业

D、轮船航运业

5、(2009·上海历史·18)随

( http: / / www.21cnjy.com )着汽车、火车、轮船在近代中国的出现,“乘客不分男女座,可怜坐下挤非常”这样的竹枝词也开始流行起来,这反映了(

)

A、新式交通工具的出现冲击了传统的

( http: / / www.21cnjy.com )伦理道德

B、新式交通工具并没有改善人们的出行状况

C、人们对新式交通工具的赞同与认可

D、人们从没有停止过对交通工具改进的追求

6、(2007·海南历史·14)清末一首名为

( http: / / www.21cnjy.com )《报馆》的竹枝词写道:“是非曲直报中分,一纸风行四海闻。振聩发聋权力大,万般提创总由君。”对该词的恰当解读是(

)

A、当时报刊言论不受限制

B、民众的文化水平普遍提高

C、报纸已成为党的宣传工具

D、报纸的社会功能已被认知

7、曾有一项关于“如果离开

( http: / / www.21cnjy.com )互联网”的调查显示,有35.8%的人认为自己将“手足无措,不知道该怎么办”,而聊天、看新闻、查询搜索资料、玩游戏、收邮件是网民主要的网络活动。离开网络的日子已不可想象了,上述材料反映了现代信息技术(

)

A、推动了生产方式的转变

B、促进了传统产业的更新换代

C、改变了人们的工作和生活方式

D、没有任何影响

8、据NBA(美国篮球职

( http: / / www.21cnjy.com )业联盟)官方宣布,2015-16赛季NBA有100名国际球员,来自37个国家和地区,连续第二年国际球员过百,创造历史新高。同时,海外比赛频繁,其国际系列赛要在7个国家和地区的10个城市完成10场比赛,曾经在我国的北京和上海两个大城市举办过。目前,NBA的比赛和节目通过40种语言在全球215个国家和地区播出。材料表明(

)

A、经济全球化推动了文化的不断交流

( http: / / www.21cnjy.com )

B、美国借着篮球运动进行文化侵略

C、经济全球化促使各国文化逐渐趋同

D、社会分工和国际关系更加有序

9、“神马都是浮云”“hold住”“伤

( http: / / www.21cnjy.com )不起”等网络热词作为一种醒目的文化存在,普遍流行于虚拟世界和现实生活中,真实地折射出大众的社会心理,同时影响着人们的思维和表达方式。这表明(

)

A、人们面临着文化消费的多重选择

B、人们在实践中创造和发展文化

C、大众传媒的商业性影响越来越大

D、大众文化对社会发展产生消极影响

10、1919年,身居北京的张某有

( http: / / www.21cnjy.com )紧急情况需告知在上海的一位亲戚,他可以选择的方式是(

)

①用飞机传送信件

②通过发电报的方式

③打电话

④依靠驿站和通信局传送信息

A、①②

B、②④

C、②③

D、①④

11、(2013·浙江文综·18)据《中

( http: / / www.21cnjy.com )国近代报刊史》,《时务报》初创时,每期销4000份左右,

半年后增至7000分,一年后达到13000份,最多时销达17000份,创造了当时国内报纸发行

量的最高记录。这一现象说明(

)

A、通俗性报刊广受普通民众欢迎

B、《时务报》开创了国人办报的先例

C、维新派有效利用新式媒介开启民智

D、国人所办的报纸市场需求极大

12、自女子放足后。适合三寸金莲的弓

( http: / / www.21cnjy.com )鞋逐渐退出了历史舞台.而代之以布鞋、胶鞋、皮鞋,其中洋式皮鞋尤为京津女子所喜爱。女鞋需求的增多催生出了专门卖女鞋的坤鞋店,1930年代以后逐渐与男鞋合卖,“只以鞋履论,到此男女始真平等”。这体现了当时(

)

A、妇女得到一定程度的解放

B、民众的生活水平有所提高

C、辛亥革命的影响较为深远

D、男女平等成为社会新风尚

13、学者文军在《全球化进程中世界现代

( http: / / www.21cnjy.com )化发展战略的转变》中说:“社会发展不单单是一种经济现象,而是一个经济、科技、社会和人的全面、综合及协调发展过程。”旨在说明(

)

A、全球化应符合世界现代化发展潮流

B、全球化的重点应是全球性发展

C、现代化不能游离于全球化进程之外

D、现代化发展的核心是社会全面发展

14、从1874年至1877年

( http: / / www.21cnjy.com ),《申报》连续刊载了“杨乃武与小白菜冤案”进展的相关消息,这是中国新闻史上力度最大.时间最长的冤案报道,引起强烈社会反响,促成了该案的平反。这反映了(

)

A、大众传媒开始关注民众生活

B、《申报》的主要功能是时政评论

C、大众传媒发挥舆论监督作用

D、《申报》促进晚清司法制度改革

15、在广泛吸收欧美服饰优点的基础上形成的中国近现代民族服饰是(

)

①长袍马褂②中山装③列宁装④旗袍⑤西装

A、①③④

B、②③④

C、②④

D、③④

16、“举头铁索路行空,电气能收夺化工。从此不愁鱼雁少,音书万里一时通。”此诗赞扬的是(

)

A、铁路运输

B、航海事业

C、航空事业

D、电报电信业

17、在社会风俗方面,民国时期实现剪辫易服和废止缠足的主要方式是(

)

A、维新派人士推动

B、报刊宣传引导

C、市民自发组织

D、政府颁布法令

18、1905年,中国人自己摄制的电影

( http: / / www.21cnjy.com )首映成功。这一部影片不论对中国电影史,还是中国京剧史来讲,都是弥足珍贵的资料,它是(

)

A、《定军山》

B、《歌女红牡丹》

C、《渔光曲》

D、《风云儿女》

19、浙江卫视热播的2013年度《中国好声

( http: / / www.21cnjy.com )音》受到社会广泛关注,成为众多国人茶余饭后的谈资.与其相关的人和观点成为瞩目的焦点。这说明(

)

A、电视节目对社会生活的影响

( http: / / www.21cnjy.com )日益深刻和广泛

B、当今中国在科学技术方面的发达和不断进步

C、该节目满足了所有人的审美需要和精神需求

D、中国的爱情婚姻观又一次发生了本质的变化

20、如表为中国近代报刊业发展情况简介,对此理解有误的是(

)

19世纪40﹣90年代

19世纪90年代

20世纪初期

代表刊物

外国人拉开中国近代报刊业序幕;《昭文新报》开创国人办报先例

维新派《时务报》、《强学报》、《中外纪闻》等宣传维新思想

《新青年》的创办;革命派在国内外一共创办了近120种报刊

A、国人向西方学习逐步深入到制度层面

( http: / / www.21cnjy.com )B、国人办报逐渐占据新闻产业主导地位

C、近代报刊业的发展体现社会变革要求

D、近代报刊业的发展推动国人思想解放

二、材料分析题(共2题;共25分)

21、“城市,让生活更美好。”城市的发

( http: / / www.21cnjy.com )展也反映了社会文明的进步。阅读下列材料:作为上海改革开放龙头的浦东新区,更是在不到10年的时间里平地崛起,成为上海最现代化的一个城区。1990—2000年,浦东新区累计完成城市基础设施建设投资829亿元,建成了以交通、通信、能源为主体的第一轮十大基础设施工程,基本建成了浦东国际机场、浦东信息港枢纽、地铁二号线、外高桥发电厂二期、东海天然气为代表的第二轮十大基础设施骨干工程,初步构筑起浦东现代化交通、通信和道路网络框架。新区集中城市化面积已扩大到100平方千米,沿江中心城区矗立起现代化楼宇的宏伟景观。人均公共绿地面积10.66平方米,城市化地区绿化覆盖率达到35%。陆家嘴中心绿地、世纪公园成为中心城区的“绿肺”。这些项目的建成,不仅拓展了浦东城区功能的内涵,而且构筑了浦东进入新世纪成为现代化城区的基础设施框架。1990年浦东新区经济增加值仅为60.24亿元,2000年已猛增至920.52亿元,按可比价格计算,增长5.3倍,平均每年增长20.3%,比同期全市经济增长率高8个百分点。

——摘编自苏智良《上海:近代新文明的形态》

请回答:

(1)据材料概括浦东新区城市生活的新变化,并结合所学知识分析其原因。

(2)面对当今城市化的高速发展,有人赞同,也有人表示反对,请谈谈你的看法,并说明理由。

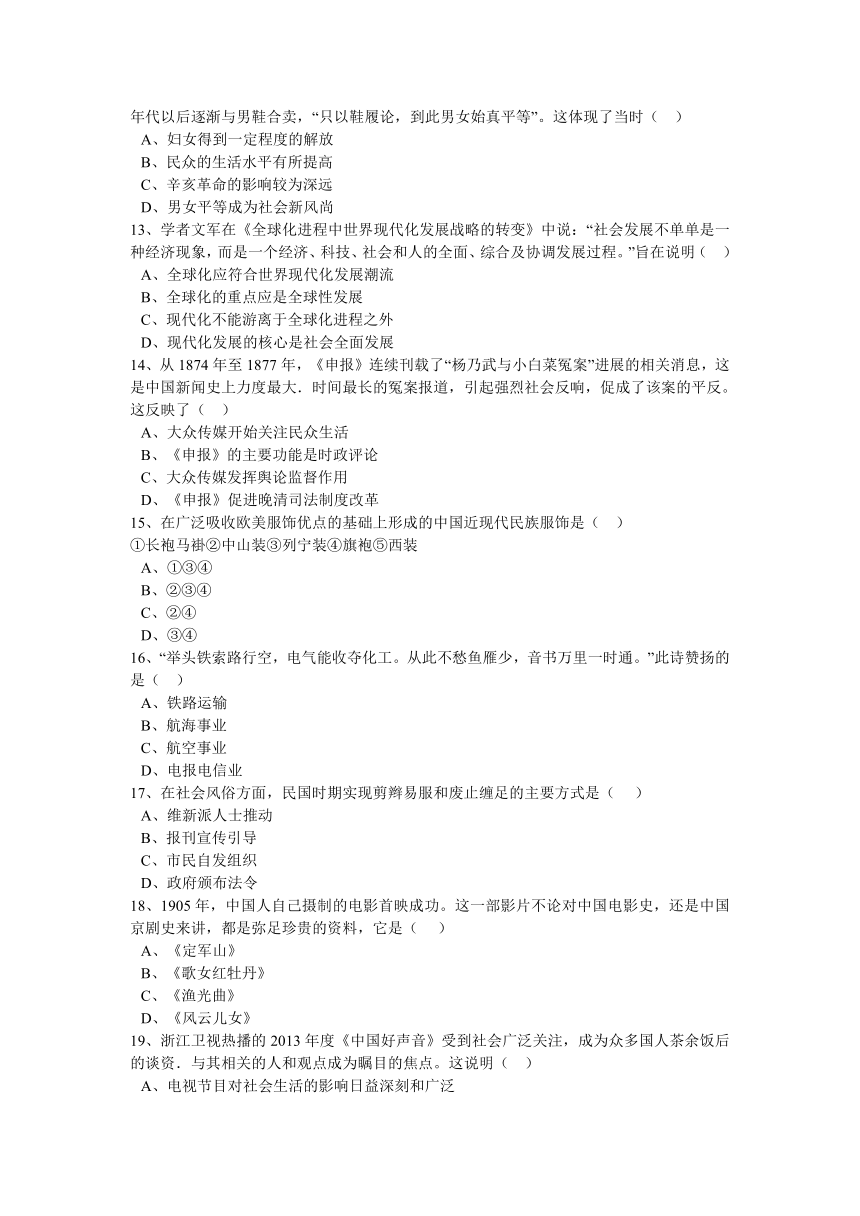

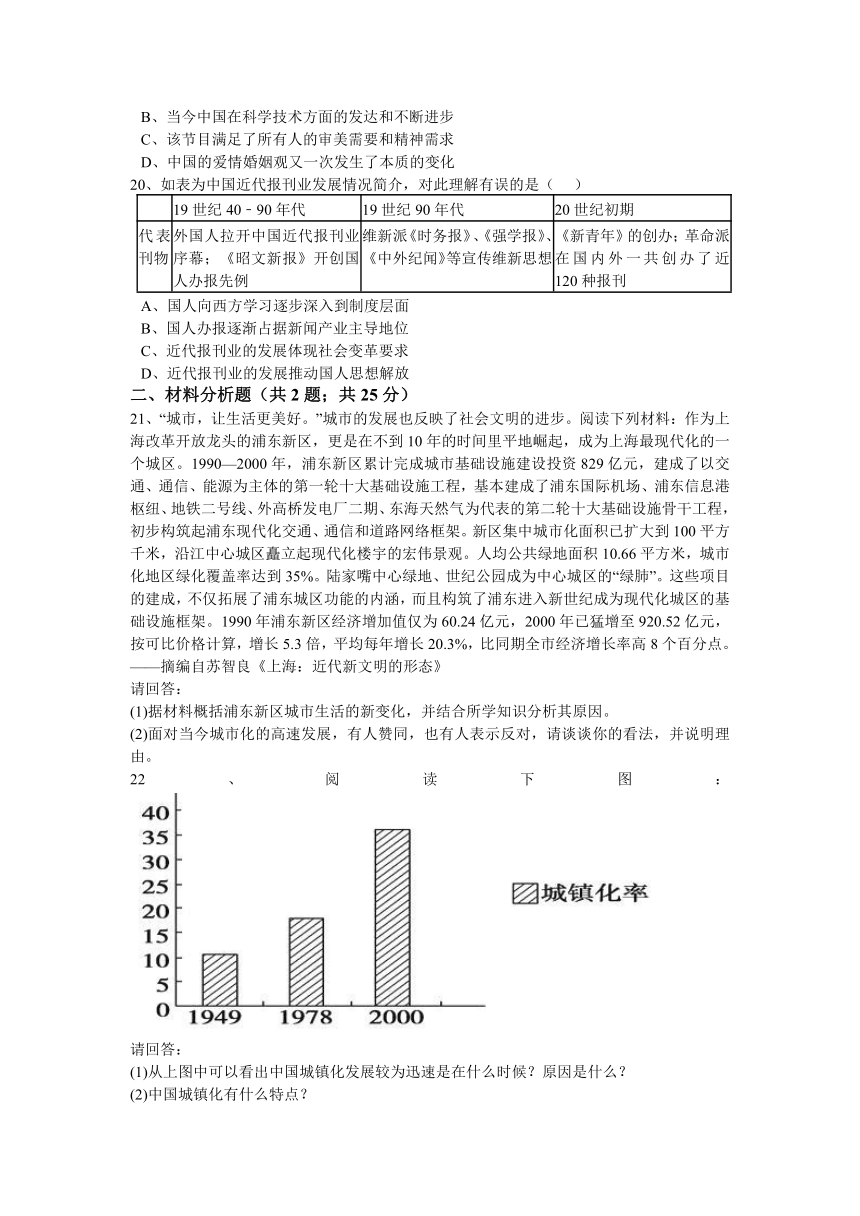

22、阅读下图:

( http: / / www.21cnjy.com )

请回答:

(1)从上图中可以看出中国城镇化发展较为迅速是在什么时候?原因是什么?

(2)中国城镇化有什么特点?

(3)如何评价中国城镇化的进程?

答案解析部分

一、单选题

1、【答案】D

【考点】新潮冲击下的社会生活和交通通讯的变化,交通、通讯工具的进步,大众传媒的发展

【解析】本题主要考查物质生活和社会习俗的变化。根据材料信息,结合所学知识可知1943年的北京不会出现电视,所以看北京电视台播放的电视节目等就是不可能出现的,选D是符合题意的,正确;西服、婚纱以及西式教堂中举办婚礼在1943年的北京是可能出现的,选项A不符合题意,排除;咖啡馆、西餐厅、电影院在1943年的北京是可能出现的,选项B不符合题意,排除;坐公共汽车,有的骑自行车在1943年的北京是可能出现的,选项C不符合题意,排除;故本题选D。

2、【答案】C

【考点】大众传媒的发展

【解析】外国电影的制作水平较高,不能解释上海国产电影比例较高的现象,故A项错误;上海是开埠通商最早的地方之一,B项表述明显不符合史实,故B项错误;题干的意思是在上海,国产电影放映的比例远远高于北京和天津,再结合题干“上海成为中国电影的制作中心”的信息,这说明中国电影拷贝流通税费重,故C项正确;上海民众的社会心态更为开放无法解释外国电影比例低于北京和天津,故D项错误。

3、【答案】C

【考点】大众传媒的发展

【解析】考查对材料信息的阐释和所学知识的迁移运用能力。从题干材料:报纸于今最有功,能教民智渐开通,可知强调报纸的教化作用。ABD题干材料中无法在体现,是错误的解读。故正确答案选C。

4、【答案】A

【考点】大众传媒的发展

【解析】材料主要反映了信息交流的快捷,故选A。

5、【答案】A

【考点】交通、通讯工具的进步

【解析】“乘客不分男女座”体现了不分男女、等级的特点,是对封建社会男女有别的传统封建伦理道德的冲击,B、C背离材料,D项材料没有体现。

6、【答案】D

【考点】大众传媒的发展

【解析】从材料中可以说明报纸具有宣传教育,启迪民众的功能。

7、【答案】C

【考点】大众传媒的发展

【解析】分析题干,其主旨是在阐述互联网给人们日常生活带来的影响,聊天、看新闻、查询搜索资料、玩游戏、收发邮件等是网民主要的网络活动,离开网络的日子已不可想象,而没有涉及是否推动了生产方式的转变和促进了传统产业的更新换代,D项明显错误,所以此题答案为C。

8、【答案】A

【考点】大众传媒的发展

【解析】本题考查调用所学知识的能力,根据材料“六经皆我注脚”,结合所学,意指陆九渊“心即理也”,强调内心的作用,故A项正确;宋明理学,主张“理”在社会的体现是“三纲五常”等级秩序,并不反对儒家的束缚,故B项错误;“心即理也”,并不是强调随意性,而是“良知”,强调社会责任和历史使命,故C项错误;题干意在借用儒家经典的内容,与“本心”处处相通,并非否定经典的地位,故D项错误。

9、【答案】B

【考点】物质生活和社会习俗的变化,大众传媒的发展

【解析】本题考查学生解读史料获取信息能力,材料中的网络热词都是人们在实践中创造的新名词,这对文化发展起到促进作用。这种网络热词不存在积极、消极只说,也不存在商业性。故本题选B项。A中不是多重选择;C中商业有影响错误;D中消极没有体现。

10、【答案】C

【考点】新潮冲击下的社会生活和交通通讯的变化,交通、通讯工具的进步

【解析】本题主要考查通讯工具的进步。根据材料信息,结合所学知识可知用飞机传送一个信件是大材小用,是不符合实际的,凡含①均错误,A、D两项直接排除,1919年已经没有驿站,所以依靠驿站传送信息是错误的,凡含④均是错误的,直接排除B,选C是符合题意的,正确;故本题选C。

11、【答案】C

【考点】大众传媒的发展

【解析】具体解析如下:

选项

具体分析

结论

A

《时务报》不属于通俗性报刊

错误

B

开国人办报先例的是1873年在汉口出版的《昭文新报》

错误

C

材料描述了在短短一年半左右的时间内,《时务报》销量增长4倍左右,这反映出维新派在利用报纸这一新式媒介宣传维新变法思想,有效地开启了民智。

正确

D

《时务报》的畅销说明“国人所办的报纸”在当时有一定的市场需求。但其销量最多时也仅17000份,言其需求“极大”,夸大了影响。

错误

12、【答案】A

【考点】物质生活和社会习俗的变化

【解析】本题主要考查妇女的解放问题。根据材料信息,结合所学知识可知材料没有涉及到民众的生活水平问题,选项B不符合题意,排除;材料也不仅仅是辛亥革命一个事情的影响,选项C“辛亥革命”的影响较为深远也就不符合题意,排除;男女平等成为社会新风尚是在建国之后的事情,根据时间可知选项D不符合题意,排除;材料信息意在强调妇女的地位是在不断地提高的,妇女是在不断的解放的,A项符合题意,正确;故本题选A。

【点评】中国近现代社会生活的变迁 物质生活和社会习俗的变化 妇女解放

解答历史选择题,最基本的就是审清题目,这是解题的关键。尤其是题目中的限定词语,不仅规定了试题的属性,也规定了试题具体的解答要求。因而,准确把握题目中的限定词语,明确题目的时间、内容和解答限定,进而以此为突破口,排除错误项,是得出正确选项的常用方法。

13、【答案】D

【考点】物质生活和社会习俗的变化

【解析】本题主要考查现代化的发展核心问题。根据材料信息,结合所学知识可知材料旨在说明现代化的发展是一个经济、科技、社会和人的“全面”、综合及协调发展过程,即强调现代化发展的核心其实是社会要全面的发展,而不单单是经济的发展,而不单单是一种经济现象,D项符合题意,正确;根据材料可知全球化的重点应不是全球性发展而是“全面”的发展,B项不符合题意,排除;A、C两项本身正确,但和材料的主旨无关,A、C两项是均不合题意,排除;故本题选D。

文字型材料选择题是最常见的一种类型。这些材料包括历史文献、历史人物的言论、诗词等,它的选择方法和其他材料性试题一样,必须首先读懂材料,即理解材料的本来意思,然后将材料所涉及到的知识与课本“挂钩”,借助课本知识进行选择。

14、【答案】C

【考点】大众传媒的发展

【解析】本题主要考察的是对材料的理解分析能力。《申报》连续刊载了“杨乃武与小白菜冤案”进展的相关消息,不能说明大众传媒开始关注民众生活,故A项错误;“杨乃武与小白菜冤案”不属于时政事件,故B项错误;《申报》连续刊载了“杨乃武与小白菜冤案”,引起强烈社会反响,促成了该案的平反,说明大众传媒发挥舆论监督作用,故C项正确;材料没有体现司法制度改革,故D项错误。所以答案选C。

15、【答案】C

【考点】物质生活和社会习俗的变化

【解析】本题主要考查中国近现代民族服饰。根据材料信息,结合所学知识可知“③列宁装是苏联的服饰装,不是中国近现代民族服饰,本题凡是含③均是错误的,选C是符合题意的,正确;选项A含③,不符合题意,排除;选项B含③,不符合题意,排除;选项D含③,不符合题意,排除;故本题选C。

16、【答案】D

【考点】交通、通讯工具的进步

【解析】本题主要考查电报电信业。根据材料信息,结合所学知识可知材料中的“音书“万里一时通反映的是信息的传递和信息的交流,而和信息的传递和信息的交流直接相关的是电报电信业,选D是符合题意的,正确;铁路运输和信息的传递和信息的交流没有直接的关系,选项A不符合题意,排除;航海事业和信息的传递和信息的交流没有直接的关系,选项B不符合题意,排除;航空事业和信息的传递和信息的交流也没有直接的关系,选项C不符合题意,排除;故本题选D。

17、【答案】D

【考点】物质生活和社会习俗的变化

【解析】本题考查的是基础知识。结合所学可知,民国时期颁布了一系列移风易俗的法令,因此D项符合题意。A项不符合民国时期,故排除。B项不符合史实,故排除。C项与史实无关,故排除。

18、【答案】A

【考点】物质生活和社会习俗的变化

【解析】本题考查的是基础知识。结合所学可知,1905年,中国人自己摄制的电影首映成功,这一部电影就是《定军山》,故A项正确。B项是中国第一部蜡盘发音的有声影片,故排除。C项是中国首部获国际奖的电影。D项它的主题歌《义勇军进行曲》,超越了影片本身,故排除。

19、【答案】A

【考点】影视艺术的产生与发展,大众传媒的发展

【解析】根据题干信息“《中国好声音》受到社会广泛关注,成为众多国人茶余饭后的谈资”,可见当今电视节目对社会生活的影响日益深刻和广泛,故答案为A项。BD项在题干中无从体现,与材料主题无关;C项以偏概全,说法绝对。排除BCD项

20、【答案】B

【考点】新潮冲击下的社会生活和交通通讯的变化,大众传媒的发展

【解析】19世纪90年代报刊反映的维新变法思想明显体现了学习西方政治制度的信息,也体现了变革的信息,故AC理解正确,不合题意,故排除。材料不能体现中国办报与外国人在中国办报的地位问题,故B理解错误,符合题意。故B正确。

20世纪初期报刊如《新青年》创办引起的新文化运动便体现了思想解放的因素。故D理解正确,不符合题意。故排除。故选B。

【点评】本题考查近代中国报刊业发展的相关知识。能够准确不同时期报刊业发展所体现的信息是解题的关键。本题有一定的难度。本题考查中国近代报刊业发展的相关知识,旨在考查学生准确解读材料信息和分析问题的能力。本题可用排除法解决问题。

二、材料分析题

21、【答案】(1)新变化:现代化交通

( http: / / www.21cnjy.com )、通信和道路网络框架的初步建成;现代化城区基础设施的构建;经济快速增长。原因:党中央、国务院开放浦东的政策优势;浦东所处的地理区位优势、人才优势等。

(2)赞同:城市化能加速经济发展,推动经济结构调整、经济发展模式转型,提高人民生活质量等。反对:城市化过快加剧能源危机,占用大量农田、破坏生态环境等。

【考点】物质生活和社会习俗的变化

【解析】(1)问“新变化”可从城市基础设施建设、经济发展等角度归纳;“原因”从国家政策、地理位置、人才等角度分析。(2)问赞同从城市化的积极作用方面阐明理由,反对从城市化消极影响方面说明理由。【点评】主要考查城市化进程,

要求学生能够全方位的运用所学的历史和地理知识进行解答。

22、【答案】(1)改革开放前,城

( http: / / www.21cnjy.com )镇化进程十分缓慢。改革开放以来,随着国民经济的快速增长和社会全面进步,我国城镇化进程加快。

(2)我国城镇化进程中出现了城市区域化的倾向,形成城市群。目前已初具规模的有三个大的城市群。

(3)发挥了大城市群的辐射带动作用,为中小城市和小城镇的发展提供了依托。但是城镇化也带来城市环境污染、缺水等问题,因此改善人居环境,建立节约资源型、生态型城市成为实施城镇化战略的主要任务之一。

【考点】物质生活和社会习俗的变化

【解析】(1)根据图片显示的信息,进行解答即可,从图片中找出关键的那一年,然后根据所学而知识答出城镇化进程加快的原因;(2)(3)根据所学知识,答出城镇化进程的特点和评价。【点评】本题是有关城镇化进程的问题,既考查了学生归纳概括的能力,又考查了学生对基础知识的中掌握程度。

高中历史

人教版

必修二第五单元

中国近现代社会生活的变迁

单元检测(解析版)

一、单选题(共20题;共40分)

1、“消失的旧时光一九四三,在回忆的路上

( http: / / www.21cnjy.com )时间变好慢,老街坊小弄堂,是属于那年代白墙黑瓦的淡淡的忧伤……”以上是周杰伦歌曲中的一段歌词。下列情况在1943年的北京不可能出现的是(

)

A、青年男女身着西服、婚纱在西式教堂中举办

( http: / / www.21cnjy.com )婚礼

B、恋爱中的青年男女把约会地点定在咖啡馆、西餐厅、电影院

C、工人上班有的坐公共汽车,有的骑自行车

D、徐小姐爱好很多,如读书、阅读《申报》、看北京电视台播放的电视节目等

2、20世纪20年代,上海成为中国电影的制

( http: / / www.21cnjy.com )作中心,当时上海放映的各种影片中,外国片与国产片比例约为2:1;而在北京和天津,这一比例高达5:1甚至6:1.上海与京津放映中外电影比例不同,能够说明这一现象的应是(

)

A、外国电影的制作水平较高

B、京津民众对外来事物更具热情

C、中国电影拷贝流通税费重

D、上海民众的社会心态更为开放

3、(2013·江苏单科·

( http: / / www.21cnjy.com )6)1909年,《京华百二竹枝词》曰:“报纸于今最有功,能教民智渐开通。眼前报馆如林立,不见‘中央’有‘大同’(‘中央’、‘大同’均为当时报纸名称)。”这一描述表明(

)

A、报纸宣传成为变革根本动力

B、描述者倡导报纸产业多元化

C、描述者肯定报纸的教化功能

D、报纸舆论受到专制政府控制

4、(2010·福建文综·24)上海是

( http: / / www.21cnjy.com )近代中国茶叶的一个外销中心。1884年,福建茶叶市场出现了茶叶收购价格与上海出口价格同步变动的现象。与这一现象直接相关的近代事业是(

)

A、电报业

B、大众报业

C、铁路交通业

D、轮船航运业

5、(2009·上海历史·18)随

( http: / / www.21cnjy.com )着汽车、火车、轮船在近代中国的出现,“乘客不分男女座,可怜坐下挤非常”这样的竹枝词也开始流行起来,这反映了(

)

A、新式交通工具的出现冲击了传统的

( http: / / www.21cnjy.com )伦理道德

B、新式交通工具并没有改善人们的出行状况

C、人们对新式交通工具的赞同与认可

D、人们从没有停止过对交通工具改进的追求

6、(2007·海南历史·14)清末一首名为

( http: / / www.21cnjy.com )《报馆》的竹枝词写道:“是非曲直报中分,一纸风行四海闻。振聩发聋权力大,万般提创总由君。”对该词的恰当解读是(

)

A、当时报刊言论不受限制

B、民众的文化水平普遍提高

C、报纸已成为党的宣传工具

D、报纸的社会功能已被认知

7、曾有一项关于“如果离开

( http: / / www.21cnjy.com )互联网”的调查显示,有35.8%的人认为自己将“手足无措,不知道该怎么办”,而聊天、看新闻、查询搜索资料、玩游戏、收邮件是网民主要的网络活动。离开网络的日子已不可想象了,上述材料反映了现代信息技术(

)

A、推动了生产方式的转变

B、促进了传统产业的更新换代

C、改变了人们的工作和生活方式

D、没有任何影响

8、据NBA(美国篮球职

( http: / / www.21cnjy.com )业联盟)官方宣布,2015-16赛季NBA有100名国际球员,来自37个国家和地区,连续第二年国际球员过百,创造历史新高。同时,海外比赛频繁,其国际系列赛要在7个国家和地区的10个城市完成10场比赛,曾经在我国的北京和上海两个大城市举办过。目前,NBA的比赛和节目通过40种语言在全球215个国家和地区播出。材料表明(

)

A、经济全球化推动了文化的不断交流

( http: / / www.21cnjy.com )

B、美国借着篮球运动进行文化侵略

C、经济全球化促使各国文化逐渐趋同

D、社会分工和国际关系更加有序

9、“神马都是浮云”“hold住”“伤

( http: / / www.21cnjy.com )不起”等网络热词作为一种醒目的文化存在,普遍流行于虚拟世界和现实生活中,真实地折射出大众的社会心理,同时影响着人们的思维和表达方式。这表明(

)

A、人们面临着文化消费的多重选择

B、人们在实践中创造和发展文化

C、大众传媒的商业性影响越来越大

D、大众文化对社会发展产生消极影响

10、1919年,身居北京的张某有

( http: / / www.21cnjy.com )紧急情况需告知在上海的一位亲戚,他可以选择的方式是(

)

①用飞机传送信件

②通过发电报的方式

③打电话

④依靠驿站和通信局传送信息

A、①②

B、②④

C、②③

D、①④

11、(2013·浙江文综·18)据《中

( http: / / www.21cnjy.com )国近代报刊史》,《时务报》初创时,每期销4000份左右,

半年后增至7000分,一年后达到13000份,最多时销达17000份,创造了当时国内报纸发行

量的最高记录。这一现象说明(

)

A、通俗性报刊广受普通民众欢迎

B、《时务报》开创了国人办报的先例

C、维新派有效利用新式媒介开启民智

D、国人所办的报纸市场需求极大

12、自女子放足后。适合三寸金莲的弓

( http: / / www.21cnjy.com )鞋逐渐退出了历史舞台.而代之以布鞋、胶鞋、皮鞋,其中洋式皮鞋尤为京津女子所喜爱。女鞋需求的增多催生出了专门卖女鞋的坤鞋店,1930年代以后逐渐与男鞋合卖,“只以鞋履论,到此男女始真平等”。这体现了当时(

)

A、妇女得到一定程度的解放

B、民众的生活水平有所提高

C、辛亥革命的影响较为深远

D、男女平等成为社会新风尚

13、学者文军在《全球化进程中世界现代

( http: / / www.21cnjy.com )化发展战略的转变》中说:“社会发展不单单是一种经济现象,而是一个经济、科技、社会和人的全面、综合及协调发展过程。”旨在说明(

)

A、全球化应符合世界现代化发展潮流

B、全球化的重点应是全球性发展

C、现代化不能游离于全球化进程之外

D、现代化发展的核心是社会全面发展

14、从1874年至1877年

( http: / / www.21cnjy.com ),《申报》连续刊载了“杨乃武与小白菜冤案”进展的相关消息,这是中国新闻史上力度最大.时间最长的冤案报道,引起强烈社会反响,促成了该案的平反。这反映了(

)

A、大众传媒开始关注民众生活

B、《申报》的主要功能是时政评论

C、大众传媒发挥舆论监督作用

D、《申报》促进晚清司法制度改革

15、在广泛吸收欧美服饰优点的基础上形成的中国近现代民族服饰是(

)

①长袍马褂②中山装③列宁装④旗袍⑤西装

A、①③④

B、②③④

C、②④

D、③④

16、“举头铁索路行空,电气能收夺化工。从此不愁鱼雁少,音书万里一时通。”此诗赞扬的是(

)

A、铁路运输

B、航海事业

C、航空事业

D、电报电信业

17、在社会风俗方面,民国时期实现剪辫易服和废止缠足的主要方式是(

)

A、维新派人士推动

B、报刊宣传引导

C、市民自发组织

D、政府颁布法令

18、1905年,中国人自己摄制的电影

( http: / / www.21cnjy.com )首映成功。这一部影片不论对中国电影史,还是中国京剧史来讲,都是弥足珍贵的资料,它是(

)

A、《定军山》

B、《歌女红牡丹》

C、《渔光曲》

D、《风云儿女》

19、浙江卫视热播的2013年度《中国好声

( http: / / www.21cnjy.com )音》受到社会广泛关注,成为众多国人茶余饭后的谈资.与其相关的人和观点成为瞩目的焦点。这说明(

)

A、电视节目对社会生活的影响

( http: / / www.21cnjy.com )日益深刻和广泛

B、当今中国在科学技术方面的发达和不断进步

C、该节目满足了所有人的审美需要和精神需求

D、中国的爱情婚姻观又一次发生了本质的变化

20、如表为中国近代报刊业发展情况简介,对此理解有误的是(

)

19世纪40﹣90年代

19世纪90年代

20世纪初期

代表刊物

外国人拉开中国近代报刊业序幕;《昭文新报》开创国人办报先例

维新派《时务报》、《强学报》、《中外纪闻》等宣传维新思想

《新青年》的创办;革命派在国内外一共创办了近120种报刊

A、国人向西方学习逐步深入到制度层面

( http: / / www.21cnjy.com )B、国人办报逐渐占据新闻产业主导地位

C、近代报刊业的发展体现社会变革要求

D、近代报刊业的发展推动国人思想解放

二、材料分析题(共2题;共25分)

21、“城市,让生活更美好。”城市的发

( http: / / www.21cnjy.com )展也反映了社会文明的进步。阅读下列材料:作为上海改革开放龙头的浦东新区,更是在不到10年的时间里平地崛起,成为上海最现代化的一个城区。1990—2000年,浦东新区累计完成城市基础设施建设投资829亿元,建成了以交通、通信、能源为主体的第一轮十大基础设施工程,基本建成了浦东国际机场、浦东信息港枢纽、地铁二号线、外高桥发电厂二期、东海天然气为代表的第二轮十大基础设施骨干工程,初步构筑起浦东现代化交通、通信和道路网络框架。新区集中城市化面积已扩大到100平方千米,沿江中心城区矗立起现代化楼宇的宏伟景观。人均公共绿地面积10.66平方米,城市化地区绿化覆盖率达到35%。陆家嘴中心绿地、世纪公园成为中心城区的“绿肺”。这些项目的建成,不仅拓展了浦东城区功能的内涵,而且构筑了浦东进入新世纪成为现代化城区的基础设施框架。1990年浦东新区经济增加值仅为60.24亿元,2000年已猛增至920.52亿元,按可比价格计算,增长5.3倍,平均每年增长20.3%,比同期全市经济增长率高8个百分点。

——摘编自苏智良《上海:近代新文明的形态》

请回答:

(1)据材料概括浦东新区城市生活的新变化,并结合所学知识分析其原因。

(2)面对当今城市化的高速发展,有人赞同,也有人表示反对,请谈谈你的看法,并说明理由。

22、阅读下图:

( http: / / www.21cnjy.com )

请回答:

(1)从上图中可以看出中国城镇化发展较为迅速是在什么时候?原因是什么?

(2)中国城镇化有什么特点?

(3)如何评价中国城镇化的进程?

答案解析部分

一、单选题

1、【答案】D

【考点】新潮冲击下的社会生活和交通通讯的变化,交通、通讯工具的进步,大众传媒的发展

【解析】本题主要考查物质生活和社会习俗的变化。根据材料信息,结合所学知识可知1943年的北京不会出现电视,所以看北京电视台播放的电视节目等就是不可能出现的,选D是符合题意的,正确;西服、婚纱以及西式教堂中举办婚礼在1943年的北京是可能出现的,选项A不符合题意,排除;咖啡馆、西餐厅、电影院在1943年的北京是可能出现的,选项B不符合题意,排除;坐公共汽车,有的骑自行车在1943年的北京是可能出现的,选项C不符合题意,排除;故本题选D。

2、【答案】C

【考点】大众传媒的发展

【解析】外国电影的制作水平较高,不能解释上海国产电影比例较高的现象,故A项错误;上海是开埠通商最早的地方之一,B项表述明显不符合史实,故B项错误;题干的意思是在上海,国产电影放映的比例远远高于北京和天津,再结合题干“上海成为中国电影的制作中心”的信息,这说明中国电影拷贝流通税费重,故C项正确;上海民众的社会心态更为开放无法解释外国电影比例低于北京和天津,故D项错误。

3、【答案】C

【考点】大众传媒的发展

【解析】考查对材料信息的阐释和所学知识的迁移运用能力。从题干材料:报纸于今最有功,能教民智渐开通,可知强调报纸的教化作用。ABD题干材料中无法在体现,是错误的解读。故正确答案选C。

4、【答案】A

【考点】大众传媒的发展

【解析】材料主要反映了信息交流的快捷,故选A。

5、【答案】A

【考点】交通、通讯工具的进步

【解析】“乘客不分男女座”体现了不分男女、等级的特点,是对封建社会男女有别的传统封建伦理道德的冲击,B、C背离材料,D项材料没有体现。

6、【答案】D

【考点】大众传媒的发展

【解析】从材料中可以说明报纸具有宣传教育,启迪民众的功能。

7、【答案】C

【考点】大众传媒的发展

【解析】分析题干,其主旨是在阐述互联网给人们日常生活带来的影响,聊天、看新闻、查询搜索资料、玩游戏、收发邮件等是网民主要的网络活动,离开网络的日子已不可想象,而没有涉及是否推动了生产方式的转变和促进了传统产业的更新换代,D项明显错误,所以此题答案为C。

8、【答案】A

【考点】大众传媒的发展

【解析】本题考查调用所学知识的能力,根据材料“六经皆我注脚”,结合所学,意指陆九渊“心即理也”,强调内心的作用,故A项正确;宋明理学,主张“理”在社会的体现是“三纲五常”等级秩序,并不反对儒家的束缚,故B项错误;“心即理也”,并不是强调随意性,而是“良知”,强调社会责任和历史使命,故C项错误;题干意在借用儒家经典的内容,与“本心”处处相通,并非否定经典的地位,故D项错误。

9、【答案】B

【考点】物质生活和社会习俗的变化,大众传媒的发展

【解析】本题考查学生解读史料获取信息能力,材料中的网络热词都是人们在实践中创造的新名词,这对文化发展起到促进作用。这种网络热词不存在积极、消极只说,也不存在商业性。故本题选B项。A中不是多重选择;C中商业有影响错误;D中消极没有体现。

10、【答案】C

【考点】新潮冲击下的社会生活和交通通讯的变化,交通、通讯工具的进步

【解析】本题主要考查通讯工具的进步。根据材料信息,结合所学知识可知用飞机传送一个信件是大材小用,是不符合实际的,凡含①均错误,A、D两项直接排除,1919年已经没有驿站,所以依靠驿站传送信息是错误的,凡含④均是错误的,直接排除B,选C是符合题意的,正确;故本题选C。

11、【答案】C

【考点】大众传媒的发展

【解析】具体解析如下:

选项

具体分析

结论

A

《时务报》不属于通俗性报刊

错误

B

开国人办报先例的是1873年在汉口出版的《昭文新报》

错误

C

材料描述了在短短一年半左右的时间内,《时务报》销量增长4倍左右,这反映出维新派在利用报纸这一新式媒介宣传维新变法思想,有效地开启了民智。

正确

D

《时务报》的畅销说明“国人所办的报纸”在当时有一定的市场需求。但其销量最多时也仅17000份,言其需求“极大”,夸大了影响。

错误

12、【答案】A

【考点】物质生活和社会习俗的变化

【解析】本题主要考查妇女的解放问题。根据材料信息,结合所学知识可知材料没有涉及到民众的生活水平问题,选项B不符合题意,排除;材料也不仅仅是辛亥革命一个事情的影响,选项C“辛亥革命”的影响较为深远也就不符合题意,排除;男女平等成为社会新风尚是在建国之后的事情,根据时间可知选项D不符合题意,排除;材料信息意在强调妇女的地位是在不断地提高的,妇女是在不断的解放的,A项符合题意,正确;故本题选A。

【点评】中国近现代社会生活的变迁 物质生活和社会习俗的变化 妇女解放

解答历史选择题,最基本的就是审清题目,这是解题的关键。尤其是题目中的限定词语,不仅规定了试题的属性,也规定了试题具体的解答要求。因而,准确把握题目中的限定词语,明确题目的时间、内容和解答限定,进而以此为突破口,排除错误项,是得出正确选项的常用方法。

13、【答案】D

【考点】物质生活和社会习俗的变化

【解析】本题主要考查现代化的发展核心问题。根据材料信息,结合所学知识可知材料旨在说明现代化的发展是一个经济、科技、社会和人的“全面”、综合及协调发展过程,即强调现代化发展的核心其实是社会要全面的发展,而不单单是经济的发展,而不单单是一种经济现象,D项符合题意,正确;根据材料可知全球化的重点应不是全球性发展而是“全面”的发展,B项不符合题意,排除;A、C两项本身正确,但和材料的主旨无关,A、C两项是均不合题意,排除;故本题选D。

文字型材料选择题是最常见的一种类型。这些材料包括历史文献、历史人物的言论、诗词等,它的选择方法和其他材料性试题一样,必须首先读懂材料,即理解材料的本来意思,然后将材料所涉及到的知识与课本“挂钩”,借助课本知识进行选择。

14、【答案】C

【考点】大众传媒的发展

【解析】本题主要考察的是对材料的理解分析能力。《申报》连续刊载了“杨乃武与小白菜冤案”进展的相关消息,不能说明大众传媒开始关注民众生活,故A项错误;“杨乃武与小白菜冤案”不属于时政事件,故B项错误;《申报》连续刊载了“杨乃武与小白菜冤案”,引起强烈社会反响,促成了该案的平反,说明大众传媒发挥舆论监督作用,故C项正确;材料没有体现司法制度改革,故D项错误。所以答案选C。

15、【答案】C

【考点】物质生活和社会习俗的变化

【解析】本题主要考查中国近现代民族服饰。根据材料信息,结合所学知识可知“③列宁装是苏联的服饰装,不是中国近现代民族服饰,本题凡是含③均是错误的,选C是符合题意的,正确;选项A含③,不符合题意,排除;选项B含③,不符合题意,排除;选项D含③,不符合题意,排除;故本题选C。

16、【答案】D

【考点】交通、通讯工具的进步

【解析】本题主要考查电报电信业。根据材料信息,结合所学知识可知材料中的“音书“万里一时通反映的是信息的传递和信息的交流,而和信息的传递和信息的交流直接相关的是电报电信业,选D是符合题意的,正确;铁路运输和信息的传递和信息的交流没有直接的关系,选项A不符合题意,排除;航海事业和信息的传递和信息的交流没有直接的关系,选项B不符合题意,排除;航空事业和信息的传递和信息的交流也没有直接的关系,选项C不符合题意,排除;故本题选D。

17、【答案】D

【考点】物质生活和社会习俗的变化

【解析】本题考查的是基础知识。结合所学可知,民国时期颁布了一系列移风易俗的法令,因此D项符合题意。A项不符合民国时期,故排除。B项不符合史实,故排除。C项与史实无关,故排除。

18、【答案】A

【考点】物质生活和社会习俗的变化

【解析】本题考查的是基础知识。结合所学可知,1905年,中国人自己摄制的电影首映成功,这一部电影就是《定军山》,故A项正确。B项是中国第一部蜡盘发音的有声影片,故排除。C项是中国首部获国际奖的电影。D项它的主题歌《义勇军进行曲》,超越了影片本身,故排除。

19、【答案】A

【考点】影视艺术的产生与发展,大众传媒的发展

【解析】根据题干信息“《中国好声音》受到社会广泛关注,成为众多国人茶余饭后的谈资”,可见当今电视节目对社会生活的影响日益深刻和广泛,故答案为A项。BD项在题干中无从体现,与材料主题无关;C项以偏概全,说法绝对。排除BCD项

20、【答案】B

【考点】新潮冲击下的社会生活和交通通讯的变化,大众传媒的发展

【解析】19世纪90年代报刊反映的维新变法思想明显体现了学习西方政治制度的信息,也体现了变革的信息,故AC理解正确,不合题意,故排除。材料不能体现中国办报与外国人在中国办报的地位问题,故B理解错误,符合题意。故B正确。

20世纪初期报刊如《新青年》创办引起的新文化运动便体现了思想解放的因素。故D理解正确,不符合题意。故排除。故选B。

【点评】本题考查近代中国报刊业发展的相关知识。能够准确不同时期报刊业发展所体现的信息是解题的关键。本题有一定的难度。本题考查中国近代报刊业发展的相关知识,旨在考查学生准确解读材料信息和分析问题的能力。本题可用排除法解决问题。

二、材料分析题

21、【答案】(1)新变化:现代化交通

( http: / / www.21cnjy.com )、通信和道路网络框架的初步建成;现代化城区基础设施的构建;经济快速增长。原因:党中央、国务院开放浦东的政策优势;浦东所处的地理区位优势、人才优势等。

(2)赞同:城市化能加速经济发展,推动经济结构调整、经济发展模式转型,提高人民生活质量等。反对:城市化过快加剧能源危机,占用大量农田、破坏生态环境等。

【考点】物质生活和社会习俗的变化

【解析】(1)问“新变化”可从城市基础设施建设、经济发展等角度归纳;“原因”从国家政策、地理位置、人才等角度分析。(2)问赞同从城市化的积极作用方面阐明理由,反对从城市化消极影响方面说明理由。【点评】主要考查城市化进程,

要求学生能够全方位的运用所学的历史和地理知识进行解答。

22、【答案】(1)改革开放前,城

( http: / / www.21cnjy.com )镇化进程十分缓慢。改革开放以来,随着国民经济的快速增长和社会全面进步,我国城镇化进程加快。

(2)我国城镇化进程中出现了城市区域化的倾向,形成城市群。目前已初具规模的有三个大的城市群。

(3)发挥了大城市群的辐射带动作用,为中小城市和小城镇的发展提供了依托。但是城镇化也带来城市环境污染、缺水等问题,因此改善人居环境,建立节约资源型、生态型城市成为实施城镇化战略的主要任务之一。

【考点】物质生活和社会习俗的变化

【解析】(1)根据图片显示的信息,进行解答即可,从图片中找出关键的那一年,然后根据所学而知识答出城镇化进程加快的原因;(2)(3)根据所学知识,答出城镇化进程的特点和评价。【点评】本题是有关城镇化进程的问题,既考查了学生归纳概括的能力,又考查了学生对基础知识的中掌握程度。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势