2017年春七年级语文下册语文版课件:21.诗词五首

文档属性

| 名称 | 2017年春七年级语文下册语文版课件:21.诗词五首 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-04-09 20:00:12 | ||

图片预览

文档简介

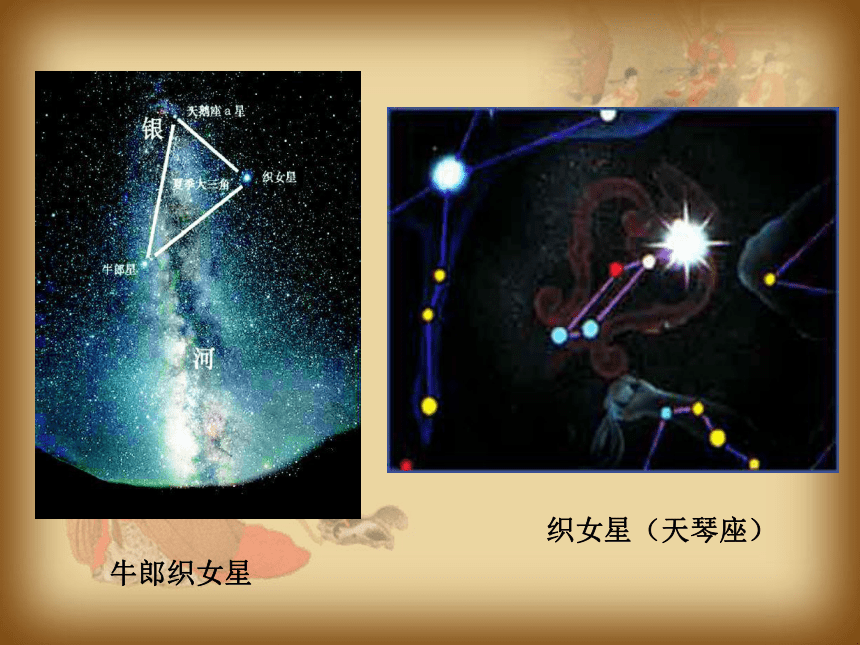

课件58张PPT。21 诗词五首导入新课讲授新课课堂小结当堂检测迢迢牵牛星牛郎织女星织女星(天琴座)天鹰座

牛郎星

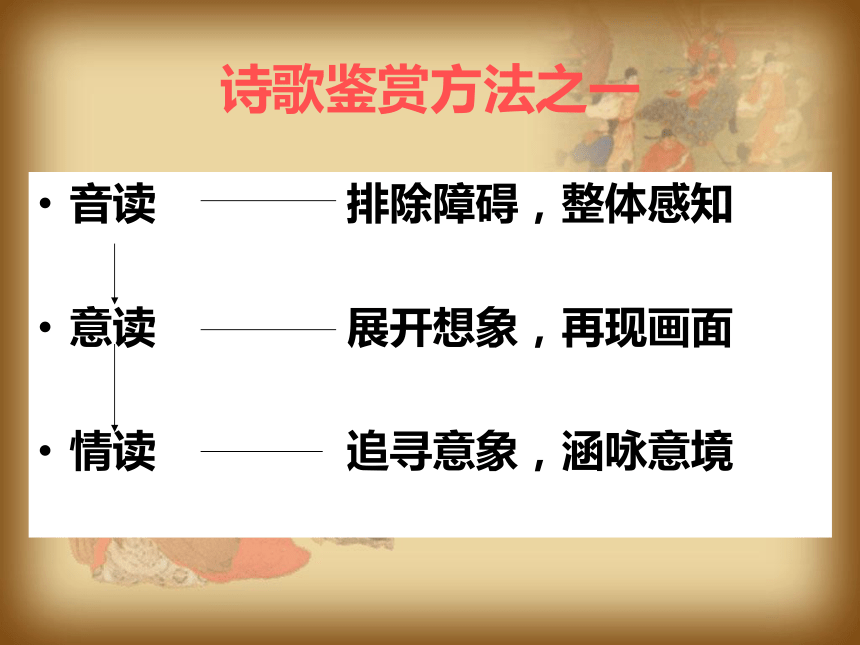

讲一讲牛郎织女的故事诗歌鉴赏方法之一音读 排除障碍,整体感知

意读 展开想象,再现画面

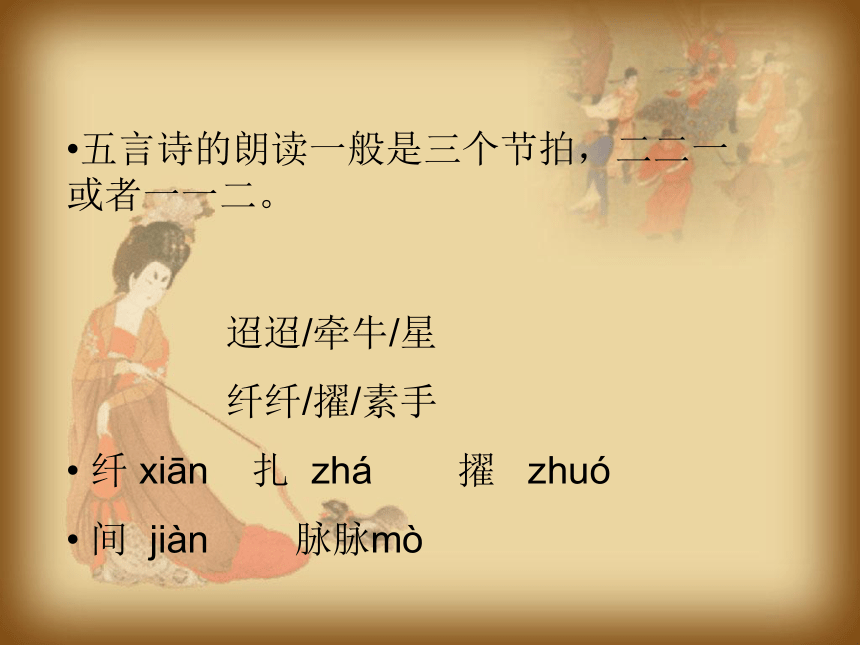

情读 追寻意象,涵咏意境五言诗的朗读一般是三个节拍,二二一或者一一二。

迢迢/牵牛/星

纤纤/擢/素手

纤 xiān 扎 zhá 擢 zhuó

间 jiàn 脉脉mò五言古诗 五言诗是在汉代民谣和乐府中产生,是由五字句构成的诗。五言诗能更灵活细致地叙事、抒情。格律要求比较低,奇偶参差的音节,更富音乐美。 关于《古诗十九首》

特点:

1.标题为诗歌的第一句

2.东汉中下层文人五言诗代表作,作者多为无名氏。

地位:最早见于南朝·萧统的《文选》,它标志着五言诗已经达到成熟。刘勰称其为“五言之冠冕”。钟嵘称其“惊心动魄,可谓几乎一字千金。”

内容:多为游子思妇的离愁别绪和士人宦途失意的悲叹。艺术手法:善于将写景、抒情、叙事、议论熔为一炉,或运用比兴,达到高度的自然和谐。叙事委婉,抒情真挚,语言自然浅近而凝炼和谐。迢迢牵牛星迢迢牵牛星,皎皎河汉女。纤纤擢素手,札札弄机杼。

终日不成章,泣涕零如雨。河汉清且浅,相去复几许?盈盈一水间,脉脉不得语。

第一、二句 :天上情景(景)

人

情 第三~六句 :织女悲苦(由景及人)

景

相 第七、八句 :河汉相隔(由景及情)

融

第九、十句 : 相爱受阻 (人情景相融)整体感知 “盈盈”写水之物貌,清浅的样子,“脉脉”写人的情貌,含情的样子,银河水清又浅,可是一水之隔,却不得语,近在咫尺,若隔天涯。这美好的情和景与”不得语“的残酷现实形成巨大的矛盾反差,从而使诗意更加哀怨动人。叠字修辞知识叠词的魅力:

1.形式上:使诗具有很强的音乐节奏美感和韵律美。

2.内容上:对写景写人起到“景情并生”的作用,使感情表达得更加缠绵悱恻。

迢迢:写星空的距离(远)皎皎:写星辰的光辉(亮)纤纤:写双手的形状(美)札札:写织机的声音(忙)盈盈:写水流的形态(清)脉脉:写人物的神态(情)情中景 景中情相思 怨别思想感情牛郎织女

隔河相望不能团聚

人间男女相爱受压制

不能欢聚

比喻 李白(701—762),字太白,号青莲居士。祖籍陇西成纪(今甘肃静宁西南),安史之乱中,曾为永王璘幕僚,因璘败系浔阳狱,远谪夜郎,中途遇赦东还。晚年投奔其族叔当涂令李阳冰,后卒于当涂,葬龙山。唐元和十二年(817),宣歙池观察使范传正根据李白生前“志在青山”的遗愿,将其墓迁至青山。有《李太白文集》三十卷行世。作者简介渡 远 荆 门 外,

来 从 楚 国 游。

山 随 平 野 尽,

江 入 大 荒 流。

月 下 飞 天 镜,

云 生 结 海 楼。

仍 怜 故 乡 水,

万 里 送 行 舟。 渡荆门送别:这是李白出蜀时所作。此时诗人,兴致勃勃,坐在船上沿途纵情观赏巫山两岸高耸云霄的峻岭,船过荆门一带,视域顿然开阔,别是一番景色。写作背景词语解释大荒:广阔无际的原野。

海楼:海市蜃楼,这里形容江上云霞的美丽景色。 【注释】

荆门:山名,在今湖北省宜昌市西北长江南岸,

其状如门,又与北岸之虎牙山相对,水势湍

急,十分险要。

荆门外:指荆门以东,过此即入古楚国境内。

“来从”,作“来到”或“来向”解。

天镜:指水中所见一轮明月之影。

远:远自。

江:长江。??

下:移下。??

仍:频频。 渡 荆 门 送 别

李白渡远/荆门/外,来从/楚国/游。

山随/平野/尽,江入/大荒/流。(远景)

月下/飞/天镜,云生/结/海楼。(近景)

仍怜/故乡/水,万里/送/行舟。

我更加喜爱故乡的江水,不辞万里送我远行。(抒情、拟人)我从荆门关外乘船,到古老的楚国游历。(叙事)

两岸的高山渐渐消失了,眼前是一望无际的广阔的原野。江水仿佛流进广阔的荒原。

夜晚明月映入水中,如同飞下的天镜,彩云凝聚如同美好的海市蜃楼。(写景、想象、比喻)

【诗文解释】 远道而来渡过荆门之外,来到楚地游览。山随着低平的原野地出现而逐渐消失。江水在一望无际的原野中奔流。月亮在水中的倒影好像天上飞下来的一面天镜,云彩升起,变幻无穷,结成了海市蜃楼。我还是怜爱故乡的水,流过万里送我行舟远行。 ? 找出诗中的写景句,说说它们的妙处。诗中流露了诗人什么样的思想情感?明确:通过写出游途中的景观,流露诗人欣喜、激动的感情,并以此引出他远别故乡的思乡之情。景观壮阔,远近景结合;给人空间感和流动感。题目中的“送别”可以删掉吗?为什么? 故乡之水在送别他远游的儿子。故乡之水恋恋不舍地一路送我远行,从对面写来,愈发显出自己对故乡的思念。 《渡荆门送别》:表达对长江中游秀丽景象的赞叹和对故乡的留恋。中心思想春望杜甫他是谁?他的诗多沉郁顿挫。他的诗反映了当时的现实,故被誉为“诗史”。他是唐代最伟大现实主义的诗人。后人尊称他为“诗圣”。他生活在唐朝由盛转衰的年代。写作背景

公元755年安史之乱爆发。756年诗人杜甫得知唐肃宗在灵武即位的消息后,不顾安危投奔唐肃宗而来,想要再有一番作为,结果在投奔灵武途中,被安史叛军掳至长安,过了半年多囚徒一样的生活。这时的首都长安已被抢掠一空,满目荒凉,而家人久别,存亡未卜。第二年(757年)暮春,春回大地,鸟语花香,草木茂盛,生机勃勃,但这只能增加诗人的痛苦和伤感。诗人触景生情,感慨万千,写下了这首感时恨别、忧国思亲的五言律诗--《春望》。 这是一首五言律诗,作于唐肃宗至德二年(757)。杜甫眼见山河依旧而国破家亡,春回大地却满城荒凉,在此身历逆境、思家情切之际,不禁触景伤情,发出深重的忧伤和感慨。 溅( )——

抵( )——

搔( )——

浑( ) ——

胜( )——

簪( )——jiàn溅落dǐ值得sāo用指甲挠zānshēng能够承受一种束发的首饰▲读准下面的字,并理解它的含义简直hún 故国沦亡,空对着山河依旧,春光寂寞,荒城中草木丛生。

感伤时局,见花开常常洒泪,怅恨别离,闻鸟鸣每每惊心。

愁看这漫天烽火,早又阳春三月,珍重那远方家信,漫道片纸万金。

独立苍茫,无言搔首,白发稀疏,简直要插不上头簪。 古诗今译1.题目中的“望”统领了哪几句诗?这几句诗写景的角度是如何变换的?诗的这前四句,都统在“望”字中。诗人俯仰瞻视,视线由近而远,又由远而近,视野从山河到城,再由满城到花鸟。 2.“白头搔更短,浑欲不胜簪。” 写出了诗人怎样的心情?这两句写出了诗人心底的哀愁。“白发”为愁所致,“搔”为想要解愁的动作,“更短”可见愁的程度。这样,在国破家亡,离乱伤痛之外,又叹息衰老,则更增一层悲哀。 问题思考▲合作探究1.诗中常使用反衬手法,即以甲物之是来衬乙物之非。杜甫的《春望》开头两句就使用了这一手法,试作简要分析。 “国”是指都城,即长安--是政治、经济、文化的中心,其繁华热闹可以想见。但是,目前的长安,惟有山河存在,这不就意味着过去的繁华都城已被叛军糟蹋殆尽,剩下的只有山山水水了吗?春天来了,城里到处都是“草木深”,不就意味着人烟稀少才让草木丛生吗? 2.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”两句,课本注解为:感伤国事,看到美丽的花儿都禁不住落泪;伤心离别,听到婉转的鸟鸣都害怕。还有一种通行的解释是:这是拟人写法,意思是由于战乱,都城破败,仿佛花也因感叹时事而落泪,鸟也因世间的离别而惊心。两种解释虽有区别,但精神是相通的。体会一下作者的感情,说说你的理解。 两种解释,一是触景生情,一是移情于物,并无本质区别。主旨 全诗抒写了诗人感时恨别、忧国思家的感情,表现出诗人热爱国家眷恋家人的美好情操。安史之乱烽 火国 破家 亡(悲凉)草木深(思念)家书贵花鸟溅泪惊心沉痛感时恨别白雪歌送武判官归京岑参作者简介岑参(714---770),江陵(今湖北省江陵县)人。他与高适齐名,是盛唐时期边塞诗人的杰出代表。他多年生活在西北边疆,对边塞自然风光军旅生活有深切体会。其边塞诗歌雄健豪迈,读之令人兴奋。《白雪歌送武判官归京》是他在轮台军府送武判官回京城时写的,抒发了无限惆怅之情。

解 题 “白雪歌”即“白雪之歌”,“送武判官归京”点明本诗是雪中送别诗。《白雪歌送武判官归京》是岑参的代表作之一,他用歌行体写出了西北风雪的奇寒,抒发了雪中送客的深挚友情及因友返京而产生的怅惘之情。 重点字词:裘 qiú ? 衾 qīn ?? 瀚 hàn ???

羌qiāng? 掣 chè? 白草折 shé

胡天——指塞北一带的天空。胡,指我国古代北方少数民族。 罗幕——用丝织品做成的帐子。与“珠帘”都是指军中上层人物住的地方。 角弓——两端用角质装饰的弓。 瀚海——沙漠。 阑干——纵横的意思。

朗 读 注意停顿和节奏,对照注释,逐句释义,感知诗中景象,体悟诗人感情。 思 考1.第一句话写了什么内容?

2.看着架满树枝的雪絮,诗人想到了什么?有怎样的作用?

3.文中哪些句子表现四周骤生奇寒?4.“瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝”一句运用了什么修辞手法,勾勒了怎样的雪景,起了怎样的作用?

5.诗中写军帐中饯别归客的场面的句子是什么?

6.诗中再次写天气奇寒的句子是哪些?作用怎样?

7.“轮台东门送君去,去时雪满天山路。山回路转不见君,雪上空留马行处”。这几句话:点明了送别的什么?最后两句表现了诗人怎样的思想感情?8.既然是送别,为什么要咏雪?二者有怎样的联系? “忽如一夜春风来,千树万树梨花开”和“山回路转不见君,雪上空留马行处”。这两个诗句你是怎么理解其中的内涵和意境的?上句体现了边塞诗的豪放风格,下句体现了送别的惆怅心情。 重点语句总结 这首咏雪送别诗,前十句从不同侧面写雪,后八句写送别。雪景衬托送别,送别中又描写雪景。诗在咏雪景的同时表现了雪中送友的真挚情谊,还传达出诗人独特奇妙的感受,意境鲜明壮伟,具有极强的艺术感染力。 西江月辛弃疾(南宋)辛弃疾简介 辛弃疾(1140-1207),南宋爱国词人。字幼安,号稼轩,历城(今山东济南)人。21岁参加抗金义军,不久即归南宋。他力主抗金,屡受打击,隐居上饶达20年。曾短期被起用,但不受重视,抱很而终。其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,也有不少吟咏祖国河山的作品。艺术风格多样,而以豪放为主,与苏轼并称为“苏辛”。有《稼轩长短句》。写作背景

辛弃疾是南宋杰出的豪放派词人,他的词多以沉雄激越、慷慨纵横著称,但也不乏淡泊潇洒之作,这首词就是其中的代表。

这首词是作者中年时期经过黄沙岭路上写的,原有小引“夜行黄沙道中”。黄沙岭在今江西上饶西四十里,这里不仅风景优美,而且多良田、适合种水稻。词人曾经在此居住了十五年,写了不少描写这一带风物的词,除本首外,还有《生查子》(独游西岩)二首、《浣溪沙》(黄沙岭)一首、《鹧鸪天》(黄沙道上即事)一首,都写得清新俊逸、绰约自然。其中尤以本首最为耐人寻味。 《西江月》是一首词,“西江月” 是这首词的词牌名,不是题目,与词的内容无关,这首词原有标题“夜行黄沙道中”。黄沙,即黄沙岭,在江西省上饶县西,这首词是辛弃疾退隐上饶带湖期间写的。

这首词有50字,按字数仍属小令,但有两段,故称双调。双调的词要注意上、下段(又称“上片、下片” 或“上阙、下阙” )之间的联系。词题之解明 月 / 别 枝 / 惊 鹊,

清 风 / 半 夜 / 鸣 蝉。

稻 花 香 里 / 说 丰 年,

听 取 / 蛙 声 / 一 片。

七 八 个 星 / 天 外,

两 三 点 雨 / 山 前。

旧 时/ 茅 店 / 社 林 边,

路 转 / 溪 桥 / 忽 见。 西江月 课文朗读辛弃疾 南宋自由朗读这首词,注意读准字音,读准节奏。品词

读词是学好词的序幕,品词才是真正学词的关键,需要我们细细品味,下面我们一起来好好品味这首词,体味作者不一样的情感!明月别枝惊鹊,

清风半夜鸣蝉。 译:明亮的月光照到枝头,惊飞了另一枝头的喜鹊,微风吹来,惹得蝉儿在半夜里嘶鸣。析:①首句中的“惊”字是“使……惊”的意思,月儿缓缓升起,被夜幕笼罩的山林顿时变得明亮起来,山鹊却因之受惊。这样写对眼前景物刻画入微,使诗歌意境更加丰富。

②“风、月、蝉、鹊”都为寻常景物,但经过作者巧为组合,竟于寻常中见出不寻常。明亮的月光,惊飞了夜宿枝头的喜鹊,习习微风,惹得树上的蝉儿嘶鸣。“惊鹊”、“鸣蝉”似写动而实写静,以动衬静,真乃神来之笔。稻花香里说丰年,

听取蛙声一片。译:在醉人的稻花香中,只听见一阵阵蛙鸣,好像在交谈着今年的丰收。名句理解:夜风送来阵阵稻花的清香,远近一片蛙声,仿佛在预告丰收在望。它将作者的欢快之情和自然之景交织,融为一体。析:扑面而来的稻花香,使词人联想到丰收的景象,他竟有些掩饰不住心头的喜悦——常人耳朵里喧嚷的蛙鸣,在他听来,俨然是蛙儿们在“说丰年”。这里,词人把自己的感受转移到蛙身上,构思奇妙,话语清新,不能不说是词人的创造。明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。

稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

前两句词人着眼于高处。后两句词人将镜头对准低处。

上片四句描写了夏夜山道的景物,也渗透了词人因丰收而无比喜悦的感受。

接着,词人宕开一笔,下片由近而远,着力描写远处的“星”“雨”“茅店”“路”“溪桥”。 七八个星天外,

两三点雨山前。译:天边有几颗星星,山前下了几滴小雨。

析:“星”是“天外”寥落的疏星,“雨”是“山前”轻微的阵雨,这正与上片清幽、恬静的氛围相映成趣。而一个“天外”、一个“山前”,仿佛隐隐约约、捉摸不定。

倒装句。调整语序为“天外七八个星,山前两三点雨。”

上片写晴,下片写雨。这两句描写一场骤雨即将瓢泼而下的气象。旧时茅店社林边,

路转溪桥忽见。译:从前土地庙周围的树林边有一家茅草盖的旅店,啊,过了溪上的小桥,转个弯,它就忽然现出来了。

析:接着作者笔锋一转:小桥一过,就意想不到地看见了林边的茅店。忽远忽近,忽暗忽明,把黄沙道上的景物写得生动有趣。词人因醉心丰收的景象而竟忘了自己的位置,反映了词人当时怡然自得、淡泊潇洒的心态。

主 旨 《西江月》描写了夏夜行走在上饶黄沙途中的农村景象,(或这首词描写了作者在山乡夜行中所见所闻。)

表达了词人闲适的心情,对丰收在望的喜悦心情以及对农村生活的眷恋之情。

牛郎星

讲一讲牛郎织女的故事诗歌鉴赏方法之一音读 排除障碍,整体感知

意读 展开想象,再现画面

情读 追寻意象,涵咏意境五言诗的朗读一般是三个节拍,二二一或者一一二。

迢迢/牵牛/星

纤纤/擢/素手

纤 xiān 扎 zhá 擢 zhuó

间 jiàn 脉脉mò五言古诗 五言诗是在汉代民谣和乐府中产生,是由五字句构成的诗。五言诗能更灵活细致地叙事、抒情。格律要求比较低,奇偶参差的音节,更富音乐美。 关于《古诗十九首》

特点:

1.标题为诗歌的第一句

2.东汉中下层文人五言诗代表作,作者多为无名氏。

地位:最早见于南朝·萧统的《文选》,它标志着五言诗已经达到成熟。刘勰称其为“五言之冠冕”。钟嵘称其“惊心动魄,可谓几乎一字千金。”

内容:多为游子思妇的离愁别绪和士人宦途失意的悲叹。艺术手法:善于将写景、抒情、叙事、议论熔为一炉,或运用比兴,达到高度的自然和谐。叙事委婉,抒情真挚,语言自然浅近而凝炼和谐。迢迢牵牛星迢迢牵牛星,皎皎河汉女。纤纤擢素手,札札弄机杼。

终日不成章,泣涕零如雨。河汉清且浅,相去复几许?盈盈一水间,脉脉不得语。

第一、二句 :天上情景(景)

人

情 第三~六句 :织女悲苦(由景及人)

景

相 第七、八句 :河汉相隔(由景及情)

融

第九、十句 : 相爱受阻 (人情景相融)整体感知 “盈盈”写水之物貌,清浅的样子,“脉脉”写人的情貌,含情的样子,银河水清又浅,可是一水之隔,却不得语,近在咫尺,若隔天涯。这美好的情和景与”不得语“的残酷现实形成巨大的矛盾反差,从而使诗意更加哀怨动人。叠字修辞知识叠词的魅力:

1.形式上:使诗具有很强的音乐节奏美感和韵律美。

2.内容上:对写景写人起到“景情并生”的作用,使感情表达得更加缠绵悱恻。

迢迢:写星空的距离(远)皎皎:写星辰的光辉(亮)纤纤:写双手的形状(美)札札:写织机的声音(忙)盈盈:写水流的形态(清)脉脉:写人物的神态(情)情中景 景中情相思 怨别思想感情牛郎织女

隔河相望不能团聚

人间男女相爱受压制

不能欢聚

比喻 李白(701—762),字太白,号青莲居士。祖籍陇西成纪(今甘肃静宁西南),安史之乱中,曾为永王璘幕僚,因璘败系浔阳狱,远谪夜郎,中途遇赦东还。晚年投奔其族叔当涂令李阳冰,后卒于当涂,葬龙山。唐元和十二年(817),宣歙池观察使范传正根据李白生前“志在青山”的遗愿,将其墓迁至青山。有《李太白文集》三十卷行世。作者简介渡 远 荆 门 外,

来 从 楚 国 游。

山 随 平 野 尽,

江 入 大 荒 流。

月 下 飞 天 镜,

云 生 结 海 楼。

仍 怜 故 乡 水,

万 里 送 行 舟。 渡荆门送别:这是李白出蜀时所作。此时诗人,兴致勃勃,坐在船上沿途纵情观赏巫山两岸高耸云霄的峻岭,船过荆门一带,视域顿然开阔,别是一番景色。写作背景词语解释大荒:广阔无际的原野。

海楼:海市蜃楼,这里形容江上云霞的美丽景色。 【注释】

荆门:山名,在今湖北省宜昌市西北长江南岸,

其状如门,又与北岸之虎牙山相对,水势湍

急,十分险要。

荆门外:指荆门以东,过此即入古楚国境内。

“来从”,作“来到”或“来向”解。

天镜:指水中所见一轮明月之影。

远:远自。

江:长江。??

下:移下。??

仍:频频。 渡 荆 门 送 别

李白渡远/荆门/外,来从/楚国/游。

山随/平野/尽,江入/大荒/流。(远景)

月下/飞/天镜,云生/结/海楼。(近景)

仍怜/故乡/水,万里/送/行舟。

我更加喜爱故乡的江水,不辞万里送我远行。(抒情、拟人)我从荆门关外乘船,到古老的楚国游历。(叙事)

两岸的高山渐渐消失了,眼前是一望无际的广阔的原野。江水仿佛流进广阔的荒原。

夜晚明月映入水中,如同飞下的天镜,彩云凝聚如同美好的海市蜃楼。(写景、想象、比喻)

【诗文解释】 远道而来渡过荆门之外,来到楚地游览。山随着低平的原野地出现而逐渐消失。江水在一望无际的原野中奔流。月亮在水中的倒影好像天上飞下来的一面天镜,云彩升起,变幻无穷,结成了海市蜃楼。我还是怜爱故乡的水,流过万里送我行舟远行。 ? 找出诗中的写景句,说说它们的妙处。诗中流露了诗人什么样的思想情感?明确:通过写出游途中的景观,流露诗人欣喜、激动的感情,并以此引出他远别故乡的思乡之情。景观壮阔,远近景结合;给人空间感和流动感。题目中的“送别”可以删掉吗?为什么? 故乡之水在送别他远游的儿子。故乡之水恋恋不舍地一路送我远行,从对面写来,愈发显出自己对故乡的思念。 《渡荆门送别》:表达对长江中游秀丽景象的赞叹和对故乡的留恋。中心思想春望杜甫他是谁?他的诗多沉郁顿挫。他的诗反映了当时的现实,故被誉为“诗史”。他是唐代最伟大现实主义的诗人。后人尊称他为“诗圣”。他生活在唐朝由盛转衰的年代。写作背景

公元755年安史之乱爆发。756年诗人杜甫得知唐肃宗在灵武即位的消息后,不顾安危投奔唐肃宗而来,想要再有一番作为,结果在投奔灵武途中,被安史叛军掳至长安,过了半年多囚徒一样的生活。这时的首都长安已被抢掠一空,满目荒凉,而家人久别,存亡未卜。第二年(757年)暮春,春回大地,鸟语花香,草木茂盛,生机勃勃,但这只能增加诗人的痛苦和伤感。诗人触景生情,感慨万千,写下了这首感时恨别、忧国思亲的五言律诗--《春望》。 这是一首五言律诗,作于唐肃宗至德二年(757)。杜甫眼见山河依旧而国破家亡,春回大地却满城荒凉,在此身历逆境、思家情切之际,不禁触景伤情,发出深重的忧伤和感慨。 溅( )——

抵( )——

搔( )——

浑( ) ——

胜( )——

簪( )——jiàn溅落dǐ值得sāo用指甲挠zānshēng能够承受一种束发的首饰▲读准下面的字,并理解它的含义简直hún 故国沦亡,空对着山河依旧,春光寂寞,荒城中草木丛生。

感伤时局,见花开常常洒泪,怅恨别离,闻鸟鸣每每惊心。

愁看这漫天烽火,早又阳春三月,珍重那远方家信,漫道片纸万金。

独立苍茫,无言搔首,白发稀疏,简直要插不上头簪。 古诗今译1.题目中的“望”统领了哪几句诗?这几句诗写景的角度是如何变换的?诗的这前四句,都统在“望”字中。诗人俯仰瞻视,视线由近而远,又由远而近,视野从山河到城,再由满城到花鸟。 2.“白头搔更短,浑欲不胜簪。” 写出了诗人怎样的心情?这两句写出了诗人心底的哀愁。“白发”为愁所致,“搔”为想要解愁的动作,“更短”可见愁的程度。这样,在国破家亡,离乱伤痛之外,又叹息衰老,则更增一层悲哀。 问题思考▲合作探究1.诗中常使用反衬手法,即以甲物之是来衬乙物之非。杜甫的《春望》开头两句就使用了这一手法,试作简要分析。 “国”是指都城,即长安--是政治、经济、文化的中心,其繁华热闹可以想见。但是,目前的长安,惟有山河存在,这不就意味着过去的繁华都城已被叛军糟蹋殆尽,剩下的只有山山水水了吗?春天来了,城里到处都是“草木深”,不就意味着人烟稀少才让草木丛生吗? 2.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”两句,课本注解为:感伤国事,看到美丽的花儿都禁不住落泪;伤心离别,听到婉转的鸟鸣都害怕。还有一种通行的解释是:这是拟人写法,意思是由于战乱,都城破败,仿佛花也因感叹时事而落泪,鸟也因世间的离别而惊心。两种解释虽有区别,但精神是相通的。体会一下作者的感情,说说你的理解。 两种解释,一是触景生情,一是移情于物,并无本质区别。主旨 全诗抒写了诗人感时恨别、忧国思家的感情,表现出诗人热爱国家眷恋家人的美好情操。安史之乱烽 火国 破家 亡(悲凉)草木深(思念)家书贵花鸟溅泪惊心沉痛感时恨别白雪歌送武判官归京岑参作者简介岑参(714---770),江陵(今湖北省江陵县)人。他与高适齐名,是盛唐时期边塞诗人的杰出代表。他多年生活在西北边疆,对边塞自然风光军旅生活有深切体会。其边塞诗歌雄健豪迈,读之令人兴奋。《白雪歌送武判官归京》是他在轮台军府送武判官回京城时写的,抒发了无限惆怅之情。

解 题 “白雪歌”即“白雪之歌”,“送武判官归京”点明本诗是雪中送别诗。《白雪歌送武判官归京》是岑参的代表作之一,他用歌行体写出了西北风雪的奇寒,抒发了雪中送客的深挚友情及因友返京而产生的怅惘之情。 重点字词:裘 qiú ? 衾 qīn ?? 瀚 hàn ???

羌qiāng? 掣 chè? 白草折 shé

胡天——指塞北一带的天空。胡,指我国古代北方少数民族。 罗幕——用丝织品做成的帐子。与“珠帘”都是指军中上层人物住的地方。 角弓——两端用角质装饰的弓。 瀚海——沙漠。 阑干——纵横的意思。

朗 读 注意停顿和节奏,对照注释,逐句释义,感知诗中景象,体悟诗人感情。 思 考1.第一句话写了什么内容?

2.看着架满树枝的雪絮,诗人想到了什么?有怎样的作用?

3.文中哪些句子表现四周骤生奇寒?4.“瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝”一句运用了什么修辞手法,勾勒了怎样的雪景,起了怎样的作用?

5.诗中写军帐中饯别归客的场面的句子是什么?

6.诗中再次写天气奇寒的句子是哪些?作用怎样?

7.“轮台东门送君去,去时雪满天山路。山回路转不见君,雪上空留马行处”。这几句话:点明了送别的什么?最后两句表现了诗人怎样的思想感情?8.既然是送别,为什么要咏雪?二者有怎样的联系? “忽如一夜春风来,千树万树梨花开”和“山回路转不见君,雪上空留马行处”。这两个诗句你是怎么理解其中的内涵和意境的?上句体现了边塞诗的豪放风格,下句体现了送别的惆怅心情。 重点语句总结 这首咏雪送别诗,前十句从不同侧面写雪,后八句写送别。雪景衬托送别,送别中又描写雪景。诗在咏雪景的同时表现了雪中送友的真挚情谊,还传达出诗人独特奇妙的感受,意境鲜明壮伟,具有极强的艺术感染力。 西江月辛弃疾(南宋)辛弃疾简介 辛弃疾(1140-1207),南宋爱国词人。字幼安,号稼轩,历城(今山东济南)人。21岁参加抗金义军,不久即归南宋。他力主抗金,屡受打击,隐居上饶达20年。曾短期被起用,但不受重视,抱很而终。其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,也有不少吟咏祖国河山的作品。艺术风格多样,而以豪放为主,与苏轼并称为“苏辛”。有《稼轩长短句》。写作背景

辛弃疾是南宋杰出的豪放派词人,他的词多以沉雄激越、慷慨纵横著称,但也不乏淡泊潇洒之作,这首词就是其中的代表。

这首词是作者中年时期经过黄沙岭路上写的,原有小引“夜行黄沙道中”。黄沙岭在今江西上饶西四十里,这里不仅风景优美,而且多良田、适合种水稻。词人曾经在此居住了十五年,写了不少描写这一带风物的词,除本首外,还有《生查子》(独游西岩)二首、《浣溪沙》(黄沙岭)一首、《鹧鸪天》(黄沙道上即事)一首,都写得清新俊逸、绰约自然。其中尤以本首最为耐人寻味。 《西江月》是一首词,“西江月” 是这首词的词牌名,不是题目,与词的内容无关,这首词原有标题“夜行黄沙道中”。黄沙,即黄沙岭,在江西省上饶县西,这首词是辛弃疾退隐上饶带湖期间写的。

这首词有50字,按字数仍属小令,但有两段,故称双调。双调的词要注意上、下段(又称“上片、下片” 或“上阙、下阙” )之间的联系。词题之解明 月 / 别 枝 / 惊 鹊,

清 风 / 半 夜 / 鸣 蝉。

稻 花 香 里 / 说 丰 年,

听 取 / 蛙 声 / 一 片。

七 八 个 星 / 天 外,

两 三 点 雨 / 山 前。

旧 时/ 茅 店 / 社 林 边,

路 转 / 溪 桥 / 忽 见。 西江月 课文朗读辛弃疾 南宋自由朗读这首词,注意读准字音,读准节奏。品词

读词是学好词的序幕,品词才是真正学词的关键,需要我们细细品味,下面我们一起来好好品味这首词,体味作者不一样的情感!明月别枝惊鹊,

清风半夜鸣蝉。 译:明亮的月光照到枝头,惊飞了另一枝头的喜鹊,微风吹来,惹得蝉儿在半夜里嘶鸣。析:①首句中的“惊”字是“使……惊”的意思,月儿缓缓升起,被夜幕笼罩的山林顿时变得明亮起来,山鹊却因之受惊。这样写对眼前景物刻画入微,使诗歌意境更加丰富。

②“风、月、蝉、鹊”都为寻常景物,但经过作者巧为组合,竟于寻常中见出不寻常。明亮的月光,惊飞了夜宿枝头的喜鹊,习习微风,惹得树上的蝉儿嘶鸣。“惊鹊”、“鸣蝉”似写动而实写静,以动衬静,真乃神来之笔。稻花香里说丰年,

听取蛙声一片。译:在醉人的稻花香中,只听见一阵阵蛙鸣,好像在交谈着今年的丰收。名句理解:夜风送来阵阵稻花的清香,远近一片蛙声,仿佛在预告丰收在望。它将作者的欢快之情和自然之景交织,融为一体。析:扑面而来的稻花香,使词人联想到丰收的景象,他竟有些掩饰不住心头的喜悦——常人耳朵里喧嚷的蛙鸣,在他听来,俨然是蛙儿们在“说丰年”。这里,词人把自己的感受转移到蛙身上,构思奇妙,话语清新,不能不说是词人的创造。明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。

稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

前两句词人着眼于高处。后两句词人将镜头对准低处。

上片四句描写了夏夜山道的景物,也渗透了词人因丰收而无比喜悦的感受。

接着,词人宕开一笔,下片由近而远,着力描写远处的“星”“雨”“茅店”“路”“溪桥”。 七八个星天外,

两三点雨山前。译:天边有几颗星星,山前下了几滴小雨。

析:“星”是“天外”寥落的疏星,“雨”是“山前”轻微的阵雨,这正与上片清幽、恬静的氛围相映成趣。而一个“天外”、一个“山前”,仿佛隐隐约约、捉摸不定。

倒装句。调整语序为“天外七八个星,山前两三点雨。”

上片写晴,下片写雨。这两句描写一场骤雨即将瓢泼而下的气象。旧时茅店社林边,

路转溪桥忽见。译:从前土地庙周围的树林边有一家茅草盖的旅店,啊,过了溪上的小桥,转个弯,它就忽然现出来了。

析:接着作者笔锋一转:小桥一过,就意想不到地看见了林边的茅店。忽远忽近,忽暗忽明,把黄沙道上的景物写得生动有趣。词人因醉心丰收的景象而竟忘了自己的位置,反映了词人当时怡然自得、淡泊潇洒的心态。

主 旨 《西江月》描写了夏夜行走在上饶黄沙途中的农村景象,(或这首词描写了作者在山乡夜行中所见所闻。)

表达了词人闲适的心情,对丰收在望的喜悦心情以及对农村生活的眷恋之情。