2017春苏教版语文七年级下册实践活动《虚词学习与交流》ppt课件1

文档属性

| 名称 | 2017春苏教版语文七年级下册实践活动《虚词学习与交流》ppt课件1 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 102.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-04-10 15:54:46 | ||

图片预览

文档简介

课件91张PPT。正确使用虚词一正确使用虚词

⑴虚词是指不能单独成句,意义上比较抽象,有帮助造句作用的词。汉语的虚词包括副词,介词、连词、助词、叹词、象声词六类。

1.副词:修饰或限制动词和形容词,表示范围、程度等,而不能修饰或限制名词的词。如:都、只、再三、屡次、很、更、越、也、还、不、竟然、居然等。一正确使用虚词

2.介词:用在名词、代词或名词性词组的前边,合起来表示方向、对象等的词。如:从、自、往、朝、在、当(方向、处所或时间)、把、对、为(对象或目的)、 以、按照(方式)比、跟、同(比较)、被、叫、让(被动)等。

3.连词:连接词、词组或句子动词。如:和、与、而且、但是、因为、如果、只要等。

4.助词:包括结构助词,如的、地、得、所,时间助词,如了、着、过,语气助词,如呢、吗、吧、啊。

叹词、象声词从略。一正确使用虚词

⑵、试题特点

中考对虚词的考查全用选择题,主要有两种形式:一是选择恰当的关联词填空,二是辨别文句中虚词使用的正误。从命题的角度来说,注重常用虚词的使用,现代汉语的虚词总量比起实词来要少得多。尽管数量较少,使用频率较高,但高考涉及的虚词是更常用的。㈡经典案例【案例1】依次填入下面一段文字中横线处的关联词语,恰当的一组是: ( )

小说家应尽可能把人物对话写得流利自然,生动活泼, 不能完全像实际说话 。讲故事或作报告,又决不能像日常说话那样支离破碎, 不写稿子, 应像一篇文章。

A.虽然 而 却 即使 也

B.尽管 可是 而 虽然 但

C.尽管 而 却 虽然 但

D.虽然 相反 可 即使 也 A㈡经典案例点拨:本题考查关联词语的运用。所供选择的关联词全是使用频率相当高的。其答案为A。考关联词语的运用,本质上是考查对句子之间内在关系的理解和分析能力。从提供的一段文字看,它说的是小说家应该怎么样而不能怎么样,讲故事、作报告不应该怎么样,应该怎么样,据此就大致可以选出答案来。B项最后一组关联词语使用有问题,因为根据语意没有转折关系,C项的错误也在这里。D项的主要错误在于“相反”的使用上,因为下一句子与上一句所说的意思在存在矛盾关系。㈡经典案例【案例2】 依次填入下列横线处的词语,恰当的一组是( )

那天夜晚,他抱着吉他即兴演唱了几支歌,脸上是 的表情,像孩子那样快乐,像农夫那样淳朴。我 一次感受到,好的男子汉本质上都是农夫,朴实,宁静,沉湎于自己的园地, 那是音乐、绘画 书籍。

A、迷醉 不止 不管 还是

B、陶醉 不只 不管 还是

C、迷醉 不只 如果 或者

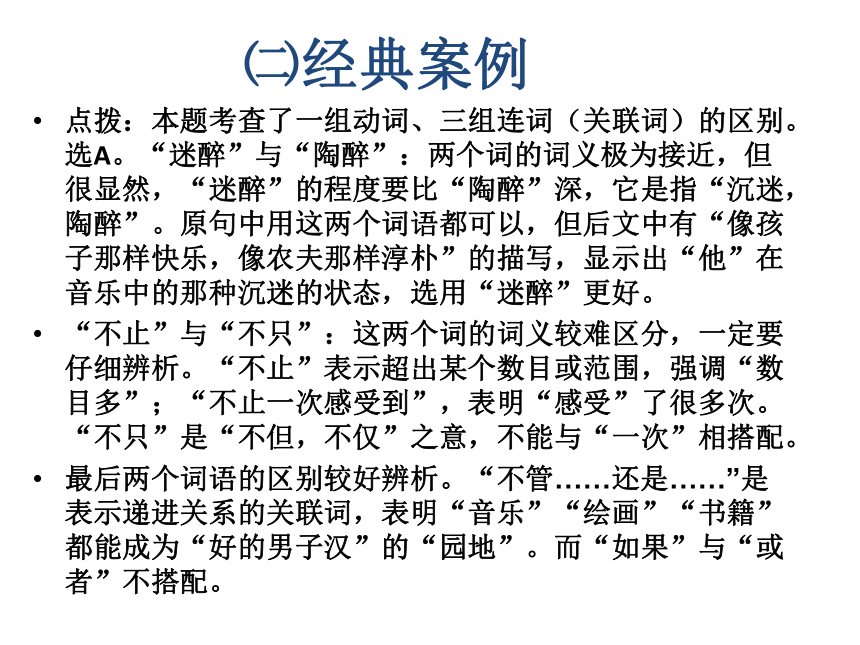

D、陶醉 不止 如果 或者A㈡经典案例点拨:本题考查了一组动词、三组连词(关联词)的区别。选A。“迷醉”与“陶醉”:两个词的词义极为接近,但很显然,“迷醉”的程度要比“陶醉”深,它是指“沉迷,陶醉”。原句中用这两个词语都可以,但后文中有“像孩子那样快乐,像农夫那样淳朴”的描写,显示出“他”在音乐中的那种沉迷的状态,选用“迷醉”更好。

“不止”与“不只”:这两个词的词义较难区分,一定要仔细辨析。“不止”表示超出某个数目或范围,强调“数目多”;“不止一次感受到”,表明“感受”了很多次。“不只”是“不但,不仅”之意,不能与“一次”相搭配。

最后两个词语的区别较好辨析。“不管……还是……”是表示递进关系的关联词,表明“音乐”“绘画”“书籍”都能成为“好的男子汉”的“园地”。而“如果”与“或者”不搭配。㈡经典案例【案例3】 在文中横线处填上恰当的关联词语,使上下文连贯起来。将答案写在文段下面对应的序号后。

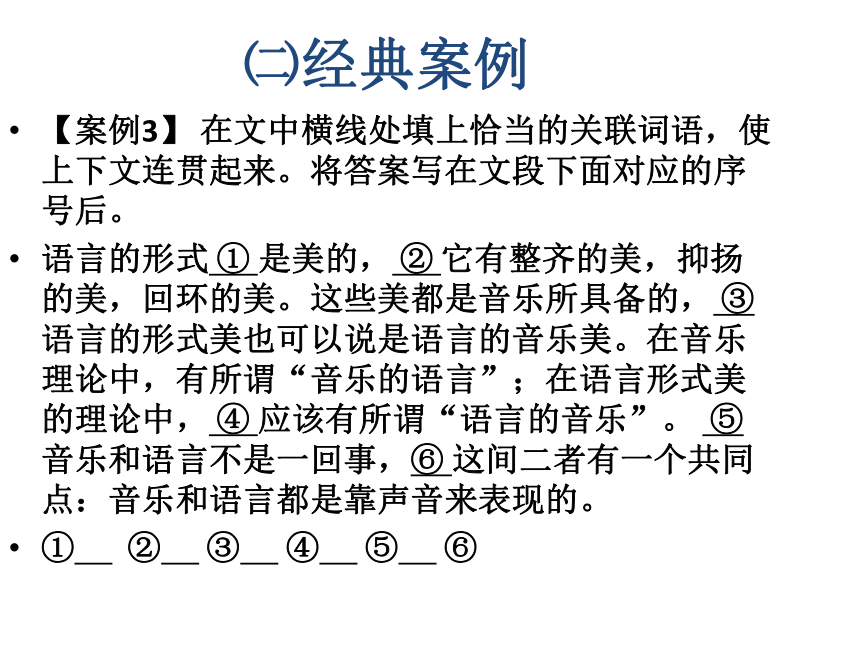

语言的形式 ① 是美的, ② 它有整齐的美,抑扬的美,回环的美。这些美都是音乐所具备的, ③ 语言的形式美也可以说是语言的音乐美。在音乐理论中,有所谓“音乐的语言”;在语言形式美的理论中, ④ 应该有所谓“语言的音乐”。 ⑤ 音乐和语言不是一回事,⑥ 这间二者有一个共同点:音乐和语言都是靠声音来表现的。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ㈡经典案例答案:①之所以②因为③所以④也⑤尽管⑥但是。如有其他答案,所答关联词语只要能够准确贯通原文意思即可。其他答案举例:①处可写为“所以”;②处可写为“是因为”;③处可写为“因此”、“由此”、“因而”;④处可写为“还”、“就”、“也就”;⑤处可写为“虽然”;⑥处可写为“但”、“可”、“可是”、“然而”。

点拨:本题将本联词的考查与语言表达连贯的考查结合起来,是机关报题型。集中考查6个关联词,这种强度和力度是空前的。这对中学教学也是一个强烈的信号,估计今后一个时期内,关联词考点的知识和能力都会受到重视。㈢知识积累 虚词误用一、虚词误用例说

中考对虚词使用的考查,主要是虚词的滥用、误用和搭配不当等问题。考查对象又多为副词、介词、连词和助词等。下面分析一下虚词误用的情况并说说辨析的方法。㈢知识积累 虚词误用(一)副词的误用

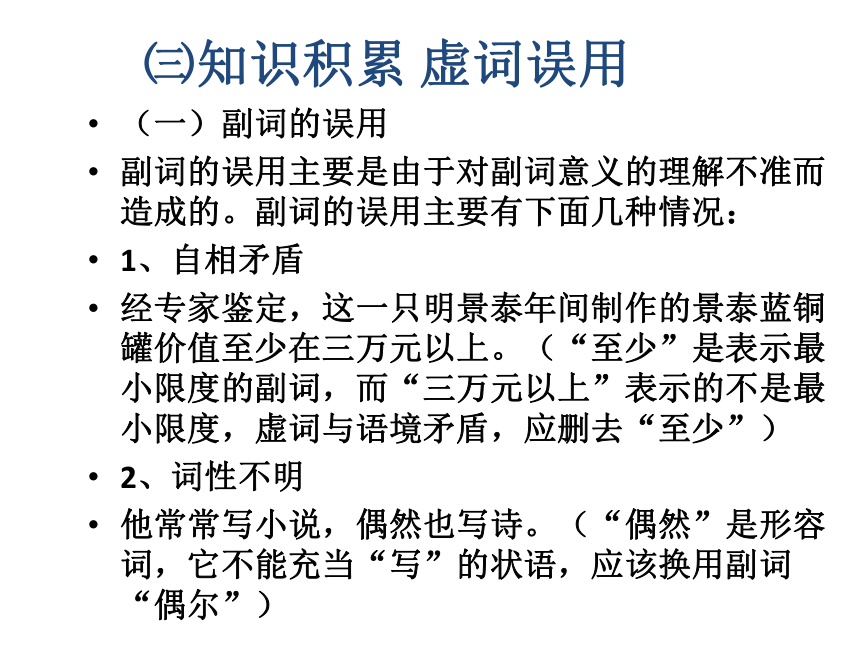

副词的误用主要是由于对副词意义的理解不准而造成的。副词的误用主要有下面几种情况:

1、自相矛盾

经专家鉴定,这一只明景泰年间制作的景泰蓝铜罐价值至少在三万元以上。(“至少”是表示最小限度的副词,而“三万元以上”表示的不是最小限度,虚词与语境矛盾,应删去“至少”)

2、词性不明

他常常写小说,偶然也写诗。(“偶然”是形容词,它不能充当“写”的状语,应该换用副词“偶尔”)㈢知识积累 虚词误用3、重复赘余

①经过治理整顿,剧场内外秩序明显好转,观众出入不再互相拥挤。(“互相”表意上与“拥挤”重复,应去掉这个副词)

②其实,细究起来,“华厦汉民族文化”这一概念,本身就有一个动态发展的过程,而并非是一个封闭的稳定范畴。(“并非”是一个副词组合,表示略带反驳意味的强化否定,相当于“并不是”。它与后面的“是”重复,应去掉“是”才行)

③岳飞戎马一生,是一位抗金英雄,可最后终于被奸臣秦桧以莫须有的罪名害死在风波亭。(“终于”与“最后”重复,去掉这个副词)㈢知识积累 虚词误用4、用法不明

①他们学习了《中国教育改革和发展钢要》,决心统筹安排,因地制宜,逐渐推进农村教育综合改革。(“逐渐”侧重于渐进性,而“推进农村教育综合改革”不能渐进,只能分步进行,所以“逐渐”应改为“逐步”)

②他拿起望远镜看了一阵,想了一会儿,接着在地图上画了一些符号,然后用望远镜仔细地再看了一阵。(该用“又”,却用了“再”。因为“又”、“再”两个副词都表示重复的动作,但“又”表示已经重复的动作,而“再”表示将要重复的动作。)

③新来的经理同老经理一样,更会体贴职工。(“更”表示程度进一步增加,用于程度比较时。两个经理既然“一样”,就不能用“更”,而应当用“很”)㈢知识积累 虚词误用(二)介词的误用

介词的语言的组合过程中能发挥重要的作用。运用介词时要做到:当用时,不可乱用、漏用;不当用时,不可滥用。介词的误用主要有下面几种情况。㈢知识积累 虚词误用1、介词滥用

(1)有的人在看问题的方法上是错误的。(用了“在……上”这一介词结构,改变了句子的内容和结构,变成了“人是错误的”了,应去掉它,让“看问题的方法”作“是错误的”陈述对象)

(2)从大量的观侧事实中告诉我们,要掌握天气的连续变化,最好每小时都进行观测。(滥用了介词结构“从……中”,使得句子没有了主语,应去掉它)㈢知识积累 虚词误用(3)由于游泳技术的提高,为广泛深入地开展群众游泳活动提供了条件。(滥用了介词“由于”,句子没有了主语)

(4)问题的严重性还在于对各种不爱惜人民币的错误做法,以及随意将人民币放大后销售的违法行为,沿未引起社会的广泛关注。(删去介词“对”,否则成分残缺)

(5)这所大学非常有名,吸引了来自于一百多个国家的外国留学生。(“自”“于”两个介词不应连用,“于”多余)㈢知识积累 虚词误用2、介词混用

(1)因此,他们对某些妇女的正当合理的离婚要求看成是“不规矩”,是“太调皮”了。(该用“把”,却用了“对”)

(2)马克思、恩格斯在一百多年前领导无产阶级向资产阶级和一切剥削阶级宣战的那一天起,就认为坚持斗争是共产党人最高贵的一种品质。(该用“从”,却用了“在”)㈢知识积累 虚词误用(3)一位美国军事记者在一篇报道中披露:从160千米以上高空运行的卫星上所拍摄的照片,经过放大后,竟然显示了前苏联一艘巡洋舰甲板上的螺栓。(该用“在”却用了“从”,因为介词“从”是表示引进动作行为时间、处所、范围或变化的起点,而介词“在”则表示引进动作行为有关的时间、处所、范围、条件等)

(4)对于牛郎织女,民间有个美丽的传说。(该用“关于”,却用了“对于”。“关于”是表示关、涉及的事物;而“对于”则表示指出对象)㈢知识积累 虚词误用(5)战争的胜负,归根结底,是由于战争性质决定的。(该用介词“由”,却用了表原因的“由于”。“由”是引进动作的施动者)

(6)他们在遇到困难的时候,并未消沉,而是在大家的信赖和关怀中得到了力量,树立了克服困难的信心。(该用“从”,却用了“在”,因为“在……中”这种格式常用来表时间或空间,而不表示来源或由来。汉语中表示来源或由来的往往用“从……中”)

(7)如果国家能够多生产一些这类配件,就可以把节省下来的外汇,进口我国暂时还不能生产的仪器。(该用“用”,却用了“把”)㈢知识积累 虚词误用3、介词漏用

(1)电视连续剧《大明宫词》塑造一代女皇武则天的形象方面有重大突破。(应在“塑造”前加上“在”,构成介宾短语,充当“有”的状语)㈢知识积累 虚词误用(2)江北地区的新石器时代文化,会议展开了热烈讨论。(应在句首加上“对于”,否则句子结构和表意不清楚)

(3)这种习性是动物长期求食活动中发展起来的。(应在“动物”之后加介词“在”)㈢知识积累 虚词误用4、介词搭配不当

(1)今年要以下岗工人的再就业问题作为重要任务,切实抓好。(“把……作为”是一个介词固定结构,句中误用为“以……作为”)

(2)自开工以来,在卫生工程局负责人及参加工作的解放军不顾劳累的积极工作下,工程进度很快。(“在……下”中间插入的应该是名词或名词性短语,一般不能是谓语性词语,因此,在“积极工作”之后加上“……的情况”,或者是将“在”改为“由于”,并去掉“下”)

(3)动物园根据大熊猫安排了大熊猫所需要的生活环境。(“根据”不能与“大熊猫”搭配,应改为“根据大熊猫的习性”)㈢知识积累 虚词误用5、介词位置不当

经过他长达三年的苦心研究,终于在新品种的研制开发方面,取得了突破性进展。(各分句的主语都是“他”,所以应该把“经过”调到“他”之后)㈢知识积累 虚词误用(三)连词的误用

所谓连词的误用,主要是指关联词语的错误使用。关联词语是复句的有机部分(单句中也有关联词语)。一个复句,用不用关联词语,用哪个关联词语,是单用还是成对地配合使用,用在什么位置,都有一定的规则。关联词语在使用上存在如下毛病。㈢知识积累 虚词误用1、关联词语搭配不当

(1)在阅读的过程中,我们可以发现,即使每个作家都有自己的风格,但同时代的作品总还会有某些共同的特点。(“即使”只能与“也”搭配,表示假设关系。此例是转折关系,将其改为“虽然”,后边的“但”就能与之搭配了)

(2)为学生减负,不只是学校单方面的事,而是整个社会的事,因此必须动员社会各方面的力量参与。(“不只是”只能与“而且是”搭配表示递进,将“而是”改为“而且是”)㈢知识积累 虚词误用(3)作为中学生,无论生理上和心理上,都处于从幼稚向成熟的过渡期,极易受到环境和教育的影响。(“无论”在句中起排除条件的作用,表示一件事在任何条件下都是如此。它后面所跟的并列结构必须是表示选择关系的,因此,“无论”只能与“还是”或“或者”搭配,而不能与“和”搭配)

(4)国产纯平彩电的价格之所以居高不下,因此此种彩管全被进口货垄断。(“之所以”只能与“是因为”搭配,而不能与“因为”或“由于”搭配)㈢知识积累 虚词误用(5)要不是老赵及时提醒我一些要注意的地方,否则签合同的时候我准会出问题。(“要不是”表示假设,不能与“否则”搭配,应删去“否则”)

(6)只有你认识到这一点,你就能深刻地了解我们战士的胸怀是多么宽广。(“只有”与“才”搭配,“只要”与“就”搭配,此句任选一种都行)㈢知识积累 虚词误用2、关联词语位置不当

(1)至于我报考师范类院校,是既定方针,哪所学校放在第一志愿,还没做最后决定。(“至于”表示另提一事,只能用在后一件事上,而该句把它放在第一件事“报考师范类院校”之前显然不合适,应该把它放在后一件事“哪所学校放在第一志原”之前)㈢知识积累 虚词误用(2)来参加会议的人较多,他因为性格内向,个头不高,所以人们一直没有特别注意他。(“因为”应该放在“他”之前)

(3)要是一篇作品的思想是有问题的,那么文字即使很不错,也是要不得的。(“即使”应该放在“文字”之前,因为这句话中两个分句的主语不同)

(4)由于她父母观念陈旧,竟然将女儿严管起来,不让随便外出。(“由于”应该放在“她父母”之后,因为该句两个主语相同)㈢知识积累 虚词误用3、错用关联词语

(1)科技进步表明:人类的发展不仅是等速度运动,而且是类似一种加速度动动。(“不仅是”与“而且是”搭配,构成递进关系是可以的,但此句是并列关系,改为“不是……而是”)

(2)昨天夜里下了一夜的雪,天亮后不但没有停,而且越下越大。(“不但”虽然经常与“而且”搭配,但是否定句中,它只能与“反而”搭配)㈢知识积累 虚词误用(3)上千吨的轮船碰上这样大的风浪也得上下颠簸,况且这么一条小船。(“况且”改为“何况”。“何况”用反问的语气表示更进一步的意思,带有对比的意味;“况且”有“再说”之意,表示进一步说明理由,但没有对比的意味)

(4)我们在对某些教育政策作了一定的分析之后,从而思考教育的深层问题是十分必要的。(“从而”改为“进而”。“进而”表示继续向前,进一步之意,不表因果、目的、结果;“从而”表示引出目的或结果)㈢知识积累 虚词误用(5)我亲自感受过中国近代的屈辱史,从而,我对近百年那些为中国寻求解放之路,前仆后继地探索和牺牲的先驱者,一直怀有崇敬的心情。(“从而”改为“因而”,“因而”表示因果关系;“从而”表示引出的目的或结果)

(6)贪图小利的人往往只看到自己的小圈子,打自己的小算盘,进而忽视了集体和国家的利益。(“进而”改为“因而”。)(“因而”表示因果关系;“进而”则是表示继续向前,进一步之意,不表因果、目的、结果)㈢知识积累 虚词误用(7)由于大量捕杀,以至这种珍贵的动物逐年减少,现已涉于灭绝。(“以至”改为“以致”。“以至”和“以致”都用在下半句话的开头,都能表因果关系,但“以致”多指不好的结果或陈述者不想看到的结果,而“以至”却没有这种含义)

(8)由于这些条件的吸引,不管收费惊人,许多家长依旧趋之若鹜。(应用“尽管”,用于让步转折句)

(9)尽管工作怎样忙,他还坚持天天写日记。(应用“不管”,用于无条件式的条件复句)㈢知识积累 虚词误用(10)因为作者没有很好地把握主题,单凭主观想象加入了许多不必要的情节和人物,反而大大削弱了作品的思想性和艺术性。(“反而”表示以某种行为或状况为前提,通常应产生某种结果,但实际产生了相反的结果。例句中,“作者没有很好的把握主题”,其结果必然是“大大削弱了作品的思想性和艺术性”,所以这两者之间不存在“相反”的结果,应改为“所以”)

(11)因为他有广博的知识作基础,因此,他能够建筑起他的学术高塔。(应用“所以”“因此”、“因而”常单用在后面分句,相当于“因为……所以”,此处用它就重复了。也可以将前面分句中的“因为”删除,后一分句保留“因此”)㈢知识积累 虚词误用(四)助词的误用

(1)雷锋同志的事迹,一直鼓舞我闪前进着。(把“着”字移到“鼓舞”后,或删去“着”字)

(2)中国新文学的奠基人的鲁迅先生十分关怀青年作家。(“的”字应删去)㈢知识积累 虚词误用二、几类易混词的辨析 (根据实际情况选讲)

1、副词和形容词的区别:

①副词不能和名词组合,形容词可以。例如:“一致的意见”,不能说“一概的意见”。

②副词不能和谓语,形容词可以。例如:“大家的意见一致”,不能说“大家的意见一概”。

③副词除“不、也许、没有、未必、一定”等少数外,一般不能单独回答问题;形容词可以。

④副词不能用肯定否定相叠的方式提问,形容词可以。例如:“一致不一致”,不能说“一概不一概”。㈢知识积累 虚词误用2、时间副词和时间名词的区别:

①时间名词能作定语,例如:现在事情、目前的任务、刚才的情况。

时间副词则不能。不能说“正在的事情”、“立即的任务”、“刚刚的情况”。

②时间名词能作主语,例如:今天星期天、现在是早晨八点钟、近来很冷;而时间副词不能作主语,不能说“正在是早晨八点整”。

③时间名词能同介词组成介宾短语:例如:从过去、到将来、在早晨;时间副词不能同介词组合,不能说“从曾经”、“到刚刚”。

④时间名词能与“是”构成“XX是XX”的格式,例如:从前是从前;时间副词不能。㈢知识积累 虚词误用3、有些介词与动词有兼类情况的区别:

例如:有、在、给、叫、用、拿、比、到、让、由、朝、往、把、经过、通过。

①介词不能单独作谓语,动词可以。所以一句话中如果有别的词作谓语(动、形),它就是介词;如果没有别的词作谓语,那它就是动词。

②介词后面不能逞动态助词“着、了、过”,动词可以。

③介词不能重叠,动词一般可以。例如:我比你高一点点、我们比比。㈢知识积累 虚词误用4、连词与副词的区别:

①副词可以单独作句子成分,充当状语,修饰形容词或动词;

②连词可以连接各类词、短语、分句或句子,但不能作句子成分,只表示前后成分之间的某种关系。

③连接分句或句子的连词经常与关联副词配合使用,例如:只有……才……,如果……就……,除非……才……等。㈢知识积累 虚词误用④可以出现在主语前的连词,只能出现在动词或形容词之前,具有修饰作用的是关联副词。例如:如果你到那天能来,那么我就告诉你真相。“如果”和“那么”出现在主语前,连接两个分句,是连词;“就”出现在主语之后、谓语之前,修饰动词,且具有一定的连接作用,是关联副词。㈣方法点拨要想在虚词考查中稳操胜券,就必须有扎实的基础,做扎扎实实的积累工作,进行切实有效的训练,同时还掌握一定的应试技巧。㈣方法点拨一、近义虚词辨析临场六招

1、辨析词性用法

虚词的词性不同,其语法特点和语法功能也不同,我们只有把握准了词性,才难做到准确使用。如:

他常常写小说,偶然也写写诗。——句中“偶然”是形容词,表示事理不一定要发生而发生的,用来形容“写写诗”,显然不妥,应换用表示“间或”“有时”之意的副词“偶尔”。㈣方法点拨有些虚词,在使用过程中的范围、意义、语法等方面的特殊的规定,只有弄清这些规定、要求,才能做到准确运用。如:

①赵明十分诧异地问:“难道他到现在还没拿定主意报考文科或者报考理科?”——“或者”不能用于疑问句,而只能用于肯定句中表选择,此处应换为“还是”。㈣方法点拨②他非常用心地写生,以致野地里刮起沙来也不理会。——此处应改为“以至”。“以至”,连词,表示在时间、数量、程度、范围上的延伸。“以致”也是连词,用在下半句话里有话的开头,也表示因果关系,但多指不好的结果或陈述者不想看到的结果。

又如:“固然”、“诚然”,前者只能作转折连词,后者除作连词以外,还可作副词。例如:①他诚然是一名优秀的文艺工作者。②诚然,他的做法值得推广。这两句中都不能用“固然”。㈣方法点拨2、辨析表达语气

这里主要指语气副词和语气助词。如“难道”、“大概”,前者多用来加强反问语气,后者多用来表示猜测语气。又如“吗”、“啊”,前者用在句末多用来表示疑问语气,后者用在句末多用来表示感叹或惊讶的语气。㈣方法点拨3、注意是否赘余或残缺

恰当运用虚词要求我们注意语句中虚词是否赘余或残缺。如果该用虚词的地方不用,不该用的地方却用了,那都会破坏句子结构的完整性,影响意思的正确表害。㈣方法点拨介词“在”、“当”、“经过”、“由于”经常被滥用。

例如:经过我们仔细研读课文,终于弄懂了作者的思想感情。(句中“经过”即为多余,如果保留,那么原句就没有主语。)

连词的赘余常见的是“但是”、“然而”一类转折词。连词“而”可连接词和词组,也可连接分句,表示承接关系或转折关系,它常被滥用。例如:在纪念堂的北面是雄伟大胜利的人民英雄纪念碑,而在它的南面是古老的前门。(句中前后应是并列关系,而不是承接更不是转折关系,所以“而”纯属多余)。㈣方法点拨4、明确关系

词语之间、短语之间和句子中间常常用虚词来表明关系,使用时应先辨明关系。选择准确的虚词。如:

钱塘江流域大部分为山区,降水充沛,干支流水量大,上下游落差也不小,从而水力蕴藏丰富。——“从而”表承接关系,此句是因果关系,应改为“因而”。㈣方法点拨5、辨析使用对象、场合、范围

有些虚词其作用看似差不多,但有细微差别,要注意辨析,如同作介词的“对”和“对于”,前者适用范围比后者广,一般而言,用“对于”的地方都能换用“对”,但用“对”的句子,有些不能换用“对于”: ①表示人与人之间的关系只能用“对”。例如“小黄对我笑了笑”“我们对你完全信任”。②强调动作行为的方向、目标,或含有“对待”意味的,只能用“对”。 ㈣方法点拨例如“他对工作很负责”“老师对我们好极了”。③在助词或副词后只能用“对”。例如“我们会对这件事作出安排的”“我们刚对这件事作了安排”。“或者”和“还是”均表示选择,但前者一般用于陈述句,后者一般用于疑问句。“和”与“及”两者都表示前后两个概念(或分句)间的并列关系,但“和”连接的两个概念无前后关系,而“及”连接的两个概念存在着先后主次关系。㈣方法点拨6、结合语言环境辨析。在由多个句子组成的一段话中,孤立地看相邻上下句,选哪个虚词都可以,但一放在整段中,有的虚词就不一定恰当了,因此必须从一段话的中心意思去考虑上下句关系,然后确定所选的虚词。只有把握语句整体意义,从全局出发,审视相邻句间关系,比较相近意义虚词的相异点,才能准确选择恰当的虚词。㈣方法点拨二、关联词语选填四步法

1、从宏观入手,逐层推断。

选填关联词语,必须理清句子的结构层次,在分析推断句子的意念关系时,不能从局部入手,一句挨一句地分析推断,这样的推断往往在局部上是可行的,而从全段看可能行不通。应先通读全部文字,把握全段内容,从宏观入手,先分析推断第一层的意念关系,然后依次类推,逐层分析推断句子的结构层次。在此基础上选填关联词语就可靠多了。㈣方法点拨2、充分利用已知,推断未知。

所谓已知条件,即所提供的语段,以及有时能保留的个别关联词语,或与关联词语相照应的词。因此,我们根据句意先分析句子之间的意念关系再选填词语,如有保留的个别关联词语,要看哪个能与它搭配照应,这样就容易多了。㈣方法点拨3、先易后难,化难为易,注意利用选择题型。

有些复杂的句子,对某一局部的结构层次一时辨析不清,不要因为局部而影响整体,先选填已辨析清楚的部分,再如此扩大已知条件,增强语感,有时句子的局部难点,可因此化难为易。高考考查关联词语用的是选择题型,因而可充分利用排除法,即不定每一空都要确定,有时确定好两三个,即可选出答案。㈣方法点拨4、注意关联词语常成对成套使用的特点,如果随意改变其前后呼应的词,就会引起意义和关系的混乱。

例如:晚会上、广播艺术团的演员满腔热情地歌颂了辛勤劳动的环卫工人,他们的节目,无论从创作到演出,都受到观念的称赞。(句中“从创作到演出”是一件事的整个过程,是确指性的,“无论”使用不当,应去掉或改为“无论创作还是演出”)

从词语搭配的角度讲,许多关联词语的搭配是固定的,应该注意。㈣方法点拨5、辨析语句关系

一个句子加上不同的关联词也许都讲得通,不存在语法问题,但根据其语境和说话人的表达目的,应只有一种逻辑关系。我们所选的虚词,特别是关联词,应符合语句关系。如“而是”、“就是”,两者都可以与“不是”搭配,“不是……而是……”表示并列关系,“不是……就是……”表示选择关系。又如“进而”、“从而”,前者一般表示递进关系,后者一般表示承接关系。“不但……而且……”是正向递进,“不仅不(没有)……反而……”是反向递进。㈣方法点拨表并列关系:有“也……也”、“又……又”、“既……又”、“一方面……另一方面”、“有的……有的”、“不是……而是……”等;

表递进关系:有“不但……而且……”、“不仅……还……”、“不但不……反而……”、“连……也……”、“尚且(也)……何况”、“越……越……”等;㈣方法点拨表选择关系:有“虽然……但是”、“尽管……却”等;

表假设关系:有“如果……就(那么)”、“倘若(倘使、若)……便(就、那么)”、“要是(要不是)……那么”、“即使(纵然、就算、哪怕)……也”等;

表条件关系:有“只要……就”、“只有……才”、“除非……才”、“无论……还……都”、“不论(不管)……总(不)”等;

表因果关系:有“因为……所以”、“由于……因而”、“既然……那么(就)”、“之所以……是因为……”等。㈤命题趋势虚词考查将主要集中在介词、连词、助词的使用。

3、一般是三个句子,三组词,只要能判断出其中的两组,即可得出正确答案。

4、很可能继续沿用的命题形式:实、虚词结合考查。㈤命题趋势 1、命题的选材将更注重语言材料生活化、时代性,度题的选材,绝大部分直接来自生活、社会的热点或重大内容等。所考词语大多是常见的,且课文中也多提及的,具有典型性。近五年所考的都是较常用的双音节词。

2、虚词尽管意义较虚,使用、辨析有一定难度,但在语言表达中起着非常重要的作用。虚词使用得恰当与否,直接影响着语言表达的质量和效果,因此仍将是高考的考查重点。(六)典型试题1.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是 ( )

①中美关系 动荡,不符合双方的根本利益。

②他比你只是 差一点,其实两人不相上下。

③这几天我 接到一些莫名其妙的电子邮件。

A.一再 多少 往往

B.再三 多少 常常

C.一再 稍微 常常

D.再三 稍微 往往 C(六)典型试题点拨:本题备选的6个副词都是常用的,它们构成三组,各组之间差别细微。“一再”和“再三”在词典中的释义都是“一次又一次”。两者有时可以互换使用,如“母亲一再(再三)嘱咐孩子要注意安全”,但用法上有一些区别,如在不是表示人的主动的动作行为的动词前面只能用“一再”,不能用“再三”。句①就是这样,用“动荡”的主体不是“人”,而是“中美关系”,“动荡”也只是对“中美关系的陈述,所以只能用“一再”。(六)典型试题点拨:“稍微”和“多少”意思也差不多,即表示“数量不多,程度不深的两者有时也可互换使用,如”他比你稍微(多少)高一点;但它们用法上有区别。“多少”一般只能与积极意义的形容词或往大里说的形容词连用,“稍微”则不受这个限制,另外,“稍微”能够与表示限制的范围副词“只”连用,“多少”则不能。(六)典型试题点拨:“常常”和“往往”意思差不多,有时也可互换使用,但用法上有一些区别:一是“往往”主要是指“在一定条件下才能发生的动作,而“常常”不受限制;二是“往往”在使用时“必须是带有某种规律性的动作”,而“常常”不受这种限制。所以句③只有用“常常”。 (六)典型试题2.下列各句方括前中,必须加“的”字的一组是

( )

①为了实现西部大开发战略,加快当地经济[ ]发展,国家将在西部地区新建十大工程。

②天文学家在太阳系外一共发现28颗行星,它们[ ]存在是通过间接渠道推断出来的。

③风险投资的注入可以使你[ ] 钱袋立即充盈,有实力去市场上拼搏厮杀,谋求新的发展。

④他有“乒乓黑马”之称,具备直拍选手可快、灵、狠的特点,是欧亚高手取胜[ ]最大障碍。

A.①② B.②④ C.③④ D.①③

B(六)典型试题点拨:“的”是使用频率极高的助词,用在定语后面,表示定语和中心语之间的关系,常见的是修饰和领属关系。解答本题主要靠语感。句①显然不能加“的”,可排除A,D两项。②句中“它们”作“存在”的定语,“存在”前必须加“的”,才能作下文“是……的”的主语。C项中无②,可排除。③句“你[ ]钱袋立即充盈”作动词“使”的宾语,不能加“的”。句④显然是应该加“的”,不加“的”意思不明确。 (七)课堂练习1.填入下列句子中的虚词,恰当的一项是 ( )

①人家的进度 就要超过咱们了,咱们得加油干呐。

②情况很复杂,你不了解一下就大发议论, 太主观了。

③李伟思想敏捷,李黎的思想 敏捷。

A.马上 未免 更加

B.马上 不免 更加

C.立刻 不免 越发

D.立刻 未免 越发A(七)课堂练习2.在下列各句中依次填入关联词语,恰当的一项是 ( )

①农村改革以前,这个地方非但没有水浇地, 吃的水都得到几十里以外去挑。②现代科学技术日新月异地发展, 从前一些神话中的幻想都可能成为现实。③他没有从上次的错误中接受教训, 这次又犯了更严重的错误。

A.以至 甚至 以致

B.以至 以致 甚至

C.甚至 以至 以致

D.以致 甚至 以致C(七)课堂练习3.依次填入下列各中的词语,最恰当的是一项是 ( )

①这次,一旦小布什领导下的美国及其盟友把萨达姆塞进“反恐”的囚车上,萨达姆即使有百般神力也 下台的厄运。

② 寒风凛冽,马年最后一天的晚上,和顺楼里却春意融融。

③我们的相声节目要是被春节晚会选中, 是一件高兴的事,但万一选不中也不必懊丧,以后的机会还很多。

A.不免 不管 虽然

B.不免 尽管 固然

C.难免 尽管 固然

D.难免 不管 虽然 C(七)课堂练习4.下列各句中加点的词语使用不恰当的一项是 ( )

A.既有丰富的知识和较强的能力,又有较高素质的人,才能称为完全的或健全的人才。

B.警方还发现这个邪教组织已经建立了自己的网站,网页上就有不少蛊惑人心、反科

学的内容。

C.在中国和与中国签署协议的37个成员国都将双边协议文本提交WTO秘书处后,WTO

中国工作组才会组织135个成员国投票。

D.他的艺术见解独到、深刻,近年来常被应邀到许多高校发表讲演,深受学生欢迎。 D(七)课堂练习5.下列各句中的“从而”使用不正确的一项是 ( )

A.这些文明成就积淀在文化中,又通过教育传授给新一代,从而使新一代获得比前代更高的新的起点。

B.我们在对某些教育政策作了一定的分析之后,从而思考教育的深层次问题是十分必要的。

C.国家女排以三比二击败了南美劲旅,从而获得七战七胜的成绩。

D.现在国有资产中既有国家直接投资形成部分,又有地方,部门投资形成的部分,从而使现有国有资产的划分出现了很大困难。 B(七)课堂练习点拨:

1.A(“马上”、“立刻”都表紧迫性,但“马上”的紧迫性有时幅度较大,“未免”表示对某种过分的情况不以为然,重在评价,“不免”表示客观上不易避免;“越发”限于同一事物的进步变化大,两种事物比较不能用“越发”)。(七)课堂练习点拨: 2.C(“甚至”提出突出的事例;“以致”多表法不好的结果;“以至”用在下一句话的开头,表示结果)。

3.C(“难免”表客观不易避免。“不管”表示条件关系,“尽管”表让步;“虽然”用在上半句表示承认甲事为事实,但乙事并不因为甲事而不成立;“固然”,连词,表示承认甲事实,也不否认乙事实)。(七)课堂练习 点拨:4.D(D项“被”是多余的,应删去,因为“应邀”就包含着被动的意思)。

5.B(“从而“是连词,表示结果和目的。一般来说,上文是原因、方法等,下文是结果、目的。B句“从而”前后不构成这样的关系。应该删去“从而”)。(八)正确使用词语综合练习1.依次填入下列各句横线处的词语,恰当的一组是 ( )

①李政道教授列举的另一个艺术与科学统一的 例子就是屈原的《天问》。因为《天问》是基于几何的分析,应用精确的推理,并以气势磅礴的诗句写成的宇宙论文。

②有些人片面理解“减负”工作,认为“减负”就是大量减少作业 取消作业。

③三峡水库工程修建完工后,整个长江下游地区 很大。

④张老师在国外学习期间, 节省下来的经营购买了一批英文原版图书,供大家使用。

A.突出 和 受益 用 B.杰出 或 受益 用

C.突出 或 收益 把 D.杰出 和 收益 把(八)正确使用词语综合练习2.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是 ( )

① 长年无敌情,不可一日不防备。

②无论国际风云如何 ,我国坚持和平共处的五项原则不变。

③这场比赛失败了,但他们并没有灰心,他们接受教训, ,争取胜利。

A.宁愿 变换 卷土重来

B.宁愿 变换 重振旗鼓

C.宁可 变幻 重振旗鼓

D.宁可 变幻 卷土重来(八)正确使用词语综合练习3.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是 ( )

①科学传播不可能起到立竿见影的效果,如果谁这样想,谁就会 科学,最终将危害科学。

②近几年我国出土大量先秦时期的典籍,使我们有可能对过去被判为伪书的作品重新加以_____

③每年赛季开始之前,足球队有关人员都要 __ 欧洲各国,耗费大量的精力和财力去请外援。

A.误解 甄别 周游 B.曲解 甄别 漫游

C.误解 鉴别 漫游 D.曲解 鉴别 周游(八)正确使用词语综合练习4.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是 ( )

①夏秋之交,长江水位 涨了上来。

②在冷酷和仇恨充斥社会生活的那些岁月,我们民族的精神道德受到了严重的 。

③好风景固然可以打动人心,但若得几个情投意合的人,相与 其间,那才真有味。

A.逐渐 摧残 徜徉

B.逐渐 摧折 徘徊

C.逐步 摧折 徜徉

D.逐步 摧残 徘徊(八)正确使用词语综合练习 5.依次填入下列句中横线处的词语,最恰当的一组是 ( )

①能源短缺,加上恶劣的自然条件,极大地 着这个小镇的经济发展。

②最近上演的表现当代戒毒工作中的电视剧《红处方》, 了众多的观众。

③天山最高峰有常年不化的积雪,在阳光照射下,闪射出 的白光。

A.限制 感染 剧烈

B.限制 感化 强烈

C.制约 感染 强烈

D.制约 感化 剧烈(八)正确使用词语综合练习 6.依次填入下列各句横线处的词语,恰当的一组是 ( )

①前不久,前江地区山洪 ,致使公路堵塞,桥梁冲毁,交通瘫痪。

②张教授把分散在各处的资料卡片 在一起,加以分类,使用起来非常方便。

③两会期间,许多代表明确指出,对于乱收费的现象,人民群众早已深恶痛绝,政府必须采取强有力的措施 这种现象。

A.爆发 收集 禁止

B.暴发 收集 制止

C.爆发 搜集 制止

D.暴发 搜集 禁止(八)正确使用词语综合练习7.依次填入下列各句横线处的词语,恰当的一项是 ( )

①如何 住呈强蔓延的腐败之风,仍然是摆在我们面前的一项重要任务。

②按理说,谁有本事,谁对国家的贡献大,谁就应该得到高收入的 。

③十年过去了,这里的山还是那样的山,水还是那样的水,情况并无多大 。

A.遏止 回报 变异

B.遏制 回报 变易

C.遏制 汇报 变异

D.遏止 汇报 变易(八)正确使用词语综合练习8.依次填入下列各句横线处的词语,恰当的一项是 ( )

①在今年全国普通高校招生考试中,我校成绩较为理想, 与上届持平

②去 不去北京?我到现在还没有拿定主意。

③今天在书店 发现了我寻找近半年的《悲惨世界》,真是喜出望外。

A.大致 还是 偶然

B.大致 或者 偶然

C.大概 还是 偶尔

D.大概 或者 偶尔(八)正确使用词语综合练习9.下列句子中,加点的虚词必须保留的一句是 ( )

A.咱们厂所需要的原料早已运来,并被存放在库房里。

B.老先生很有度量,他和与自己意见不一致,经常争论不休的人也能交朋友。

C.北京地区今年少雨,大风也比前两年的要多。

D.天黑得这么厉害,怕是要下大雨,所以你出门还是带把雨伞。(八)正确使用词语综合练习10.下列加点的词语使用恰当的一项( )

A.国内因特网方面的政策法规亟待完善,不少业内人士因为在政策中得到的支持不够,做起来缩手缩脚。

B.既然任何生物的活动都有周期性节奏,那么宇宙飞船中宇航员的活动也要符合地球上昼夜循环的规律。

C.人们对教育和科技和投资看成最重要的战略投资,终身学习将成为时代潮流。

D.自从教育部的“减负”通知下达后,各地教育行政部门都组织中小学生认真学习, 而且贯彻执行。(八)正确使用词语综合练习 11.下列各句中加点词语使用不恰当的一句是 ( )

A.要提高语文教师的素养,不只要解决其进修的问题,重要的是必须建立流动的优化的人事制度。

B.人类只有清醒地认识自己,才能合理地调节自己的行为,不断发展自己,创造美好的未来。

C.小客厅收拾得干净利落,连挂画的钉子都像含着笑。

D.只要把改革开放比着一部激越的交响曲,“发展是硬道理”这句话才成了最强音。(八)正确使用词语综合练习点拨:1.B(杰出,突出的人、事,也可用于作品;突出,超出一般。和,表并列;或,表选择;收益,生产或商业上的收入;受益,得到好处。用,表示动作凭借的工具、方法、手段;“把”带的名词是后面动词的宾语)

2.C(宁可,权衡两方面利害得失选取的一面,往往与上文“与其”或下文“也不”、“不可”呼应,所以选“宁可”。“变幻”意谓不规则地改变。卷土重来,有贬义)(八)正确使用词语综合练习点拨:3.A(误解,理解不正确或不正确的理解;“曲解”,错误地解释。甄别,审查辨别或考核鉴定;鉴别,鉴别真假好坏。周游,游遍;漫游,随意游玩)

4.A(逐步,一步一步地;逐渐,渐渐。摧残,使政治、经济、身体、精神等蒙受严重损失;摧折、折断、挫折。徜徉,安闲自在地步行;徘徊,在某一地方来回地走,比喻犹豫不决)(八)正确使用词语综合练习点拨: 5.C(限制,约束或规定范围;制约,甲事物本身的存在和变化以乙事物的存在和变化为条件,则甲事物为乙事物所制约。感染,受到传染或语言,行动引起别人相同的思想感情;感化,用行动影响或善意劝导,使人思想或行为向好的方面变化。剧烈,猛烈,强烈,极强的、力量很大的或鲜明的、程度很高的)

6.B(暴发,突然发作;爆发,强调其规模、影响更大,有爆炸性。收集,把分散的集中起来;搜集,搜寻并集中起来。禁止,不许可;制止,强迫使停止,不许继续行动。(八)正确使用词语综合练习点拨:7.B(遏制,制止;遏止:用力阻止。回报,报答;汇报,综合材料向上级或群众报告。变易,改变,变化;变异,同性生物世代之间或同代生物不同个体之间在形态特点、生理特征等方面所表现出来的差异。)

8.A(大致,大约或大体上;大概,大致的情况,不十分明确或有可能。还是,用在疑问性质的句子中表示选择;或者,用在陈述句中表示选择。偶然,与“必然”相对;偶尔,有时)(八)正确使用词语综合练习点拨: 9.B(A项不用“被”也有被存放之意;C项不加“的”意思明确;D项因果关系明确,可不用“所以”。B项去掉“与”意思变了)

10.B(A项“在…………中”应改为“在…………上”;C项“对”应改为“把”;D项应改为“并且”,因为“并且”表同时或先后进行,“而且”表递进)

11.D(“只要…………才”应改为“如果……就”)

⑴虚词是指不能单独成句,意义上比较抽象,有帮助造句作用的词。汉语的虚词包括副词,介词、连词、助词、叹词、象声词六类。

1.副词:修饰或限制动词和形容词,表示范围、程度等,而不能修饰或限制名词的词。如:都、只、再三、屡次、很、更、越、也、还、不、竟然、居然等。一正确使用虚词

2.介词:用在名词、代词或名词性词组的前边,合起来表示方向、对象等的词。如:从、自、往、朝、在、当(方向、处所或时间)、把、对、为(对象或目的)、 以、按照(方式)比、跟、同(比较)、被、叫、让(被动)等。

3.连词:连接词、词组或句子动词。如:和、与、而且、但是、因为、如果、只要等。

4.助词:包括结构助词,如的、地、得、所,时间助词,如了、着、过,语气助词,如呢、吗、吧、啊。

叹词、象声词从略。一正确使用虚词

⑵、试题特点

中考对虚词的考查全用选择题,主要有两种形式:一是选择恰当的关联词填空,二是辨别文句中虚词使用的正误。从命题的角度来说,注重常用虚词的使用,现代汉语的虚词总量比起实词来要少得多。尽管数量较少,使用频率较高,但高考涉及的虚词是更常用的。㈡经典案例【案例1】依次填入下面一段文字中横线处的关联词语,恰当的一组是: ( )

小说家应尽可能把人物对话写得流利自然,生动活泼, 不能完全像实际说话 。讲故事或作报告,又决不能像日常说话那样支离破碎, 不写稿子, 应像一篇文章。

A.虽然 而 却 即使 也

B.尽管 可是 而 虽然 但

C.尽管 而 却 虽然 但

D.虽然 相反 可 即使 也 A㈡经典案例点拨:本题考查关联词语的运用。所供选择的关联词全是使用频率相当高的。其答案为A。考关联词语的运用,本质上是考查对句子之间内在关系的理解和分析能力。从提供的一段文字看,它说的是小说家应该怎么样而不能怎么样,讲故事、作报告不应该怎么样,应该怎么样,据此就大致可以选出答案来。B项最后一组关联词语使用有问题,因为根据语意没有转折关系,C项的错误也在这里。D项的主要错误在于“相反”的使用上,因为下一句子与上一句所说的意思在存在矛盾关系。㈡经典案例【案例2】 依次填入下列横线处的词语,恰当的一组是( )

那天夜晚,他抱着吉他即兴演唱了几支歌,脸上是 的表情,像孩子那样快乐,像农夫那样淳朴。我 一次感受到,好的男子汉本质上都是农夫,朴实,宁静,沉湎于自己的园地, 那是音乐、绘画 书籍。

A、迷醉 不止 不管 还是

B、陶醉 不只 不管 还是

C、迷醉 不只 如果 或者

D、陶醉 不止 如果 或者A㈡经典案例点拨:本题考查了一组动词、三组连词(关联词)的区别。选A。“迷醉”与“陶醉”:两个词的词义极为接近,但很显然,“迷醉”的程度要比“陶醉”深,它是指“沉迷,陶醉”。原句中用这两个词语都可以,但后文中有“像孩子那样快乐,像农夫那样淳朴”的描写,显示出“他”在音乐中的那种沉迷的状态,选用“迷醉”更好。

“不止”与“不只”:这两个词的词义较难区分,一定要仔细辨析。“不止”表示超出某个数目或范围,强调“数目多”;“不止一次感受到”,表明“感受”了很多次。“不只”是“不但,不仅”之意,不能与“一次”相搭配。

最后两个词语的区别较好辨析。“不管……还是……”是表示递进关系的关联词,表明“音乐”“绘画”“书籍”都能成为“好的男子汉”的“园地”。而“如果”与“或者”不搭配。㈡经典案例【案例3】 在文中横线处填上恰当的关联词语,使上下文连贯起来。将答案写在文段下面对应的序号后。

语言的形式 ① 是美的, ② 它有整齐的美,抑扬的美,回环的美。这些美都是音乐所具备的, ③ 语言的形式美也可以说是语言的音乐美。在音乐理论中,有所谓“音乐的语言”;在语言形式美的理论中, ④ 应该有所谓“语言的音乐”。 ⑤ 音乐和语言不是一回事,⑥ 这间二者有一个共同点:音乐和语言都是靠声音来表现的。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ㈡经典案例答案:①之所以②因为③所以④也⑤尽管⑥但是。如有其他答案,所答关联词语只要能够准确贯通原文意思即可。其他答案举例:①处可写为“所以”;②处可写为“是因为”;③处可写为“因此”、“由此”、“因而”;④处可写为“还”、“就”、“也就”;⑤处可写为“虽然”;⑥处可写为“但”、“可”、“可是”、“然而”。

点拨:本题将本联词的考查与语言表达连贯的考查结合起来,是机关报题型。集中考查6个关联词,这种强度和力度是空前的。这对中学教学也是一个强烈的信号,估计今后一个时期内,关联词考点的知识和能力都会受到重视。㈢知识积累 虚词误用一、虚词误用例说

中考对虚词使用的考查,主要是虚词的滥用、误用和搭配不当等问题。考查对象又多为副词、介词、连词和助词等。下面分析一下虚词误用的情况并说说辨析的方法。㈢知识积累 虚词误用(一)副词的误用

副词的误用主要是由于对副词意义的理解不准而造成的。副词的误用主要有下面几种情况:

1、自相矛盾

经专家鉴定,这一只明景泰年间制作的景泰蓝铜罐价值至少在三万元以上。(“至少”是表示最小限度的副词,而“三万元以上”表示的不是最小限度,虚词与语境矛盾,应删去“至少”)

2、词性不明

他常常写小说,偶然也写诗。(“偶然”是形容词,它不能充当“写”的状语,应该换用副词“偶尔”)㈢知识积累 虚词误用3、重复赘余

①经过治理整顿,剧场内外秩序明显好转,观众出入不再互相拥挤。(“互相”表意上与“拥挤”重复,应去掉这个副词)

②其实,细究起来,“华厦汉民族文化”这一概念,本身就有一个动态发展的过程,而并非是一个封闭的稳定范畴。(“并非”是一个副词组合,表示略带反驳意味的强化否定,相当于“并不是”。它与后面的“是”重复,应去掉“是”才行)

③岳飞戎马一生,是一位抗金英雄,可最后终于被奸臣秦桧以莫须有的罪名害死在风波亭。(“终于”与“最后”重复,去掉这个副词)㈢知识积累 虚词误用4、用法不明

①他们学习了《中国教育改革和发展钢要》,决心统筹安排,因地制宜,逐渐推进农村教育综合改革。(“逐渐”侧重于渐进性,而“推进农村教育综合改革”不能渐进,只能分步进行,所以“逐渐”应改为“逐步”)

②他拿起望远镜看了一阵,想了一会儿,接着在地图上画了一些符号,然后用望远镜仔细地再看了一阵。(该用“又”,却用了“再”。因为“又”、“再”两个副词都表示重复的动作,但“又”表示已经重复的动作,而“再”表示将要重复的动作。)

③新来的经理同老经理一样,更会体贴职工。(“更”表示程度进一步增加,用于程度比较时。两个经理既然“一样”,就不能用“更”,而应当用“很”)㈢知识积累 虚词误用(二)介词的误用

介词的语言的组合过程中能发挥重要的作用。运用介词时要做到:当用时,不可乱用、漏用;不当用时,不可滥用。介词的误用主要有下面几种情况。㈢知识积累 虚词误用1、介词滥用

(1)有的人在看问题的方法上是错误的。(用了“在……上”这一介词结构,改变了句子的内容和结构,变成了“人是错误的”了,应去掉它,让“看问题的方法”作“是错误的”陈述对象)

(2)从大量的观侧事实中告诉我们,要掌握天气的连续变化,最好每小时都进行观测。(滥用了介词结构“从……中”,使得句子没有了主语,应去掉它)㈢知识积累 虚词误用(3)由于游泳技术的提高,为广泛深入地开展群众游泳活动提供了条件。(滥用了介词“由于”,句子没有了主语)

(4)问题的严重性还在于对各种不爱惜人民币的错误做法,以及随意将人民币放大后销售的违法行为,沿未引起社会的广泛关注。(删去介词“对”,否则成分残缺)

(5)这所大学非常有名,吸引了来自于一百多个国家的外国留学生。(“自”“于”两个介词不应连用,“于”多余)㈢知识积累 虚词误用2、介词混用

(1)因此,他们对某些妇女的正当合理的离婚要求看成是“不规矩”,是“太调皮”了。(该用“把”,却用了“对”)

(2)马克思、恩格斯在一百多年前领导无产阶级向资产阶级和一切剥削阶级宣战的那一天起,就认为坚持斗争是共产党人最高贵的一种品质。(该用“从”,却用了“在”)㈢知识积累 虚词误用(3)一位美国军事记者在一篇报道中披露:从160千米以上高空运行的卫星上所拍摄的照片,经过放大后,竟然显示了前苏联一艘巡洋舰甲板上的螺栓。(该用“在”却用了“从”,因为介词“从”是表示引进动作行为时间、处所、范围或变化的起点,而介词“在”则表示引进动作行为有关的时间、处所、范围、条件等)

(4)对于牛郎织女,民间有个美丽的传说。(该用“关于”,却用了“对于”。“关于”是表示关、涉及的事物;而“对于”则表示指出对象)㈢知识积累 虚词误用(5)战争的胜负,归根结底,是由于战争性质决定的。(该用介词“由”,却用了表原因的“由于”。“由”是引进动作的施动者)

(6)他们在遇到困难的时候,并未消沉,而是在大家的信赖和关怀中得到了力量,树立了克服困难的信心。(该用“从”,却用了“在”,因为“在……中”这种格式常用来表时间或空间,而不表示来源或由来。汉语中表示来源或由来的往往用“从……中”)

(7)如果国家能够多生产一些这类配件,就可以把节省下来的外汇,进口我国暂时还不能生产的仪器。(该用“用”,却用了“把”)㈢知识积累 虚词误用3、介词漏用

(1)电视连续剧《大明宫词》塑造一代女皇武则天的形象方面有重大突破。(应在“塑造”前加上“在”,构成介宾短语,充当“有”的状语)㈢知识积累 虚词误用(2)江北地区的新石器时代文化,会议展开了热烈讨论。(应在句首加上“对于”,否则句子结构和表意不清楚)

(3)这种习性是动物长期求食活动中发展起来的。(应在“动物”之后加介词“在”)㈢知识积累 虚词误用4、介词搭配不当

(1)今年要以下岗工人的再就业问题作为重要任务,切实抓好。(“把……作为”是一个介词固定结构,句中误用为“以……作为”)

(2)自开工以来,在卫生工程局负责人及参加工作的解放军不顾劳累的积极工作下,工程进度很快。(“在……下”中间插入的应该是名词或名词性短语,一般不能是谓语性词语,因此,在“积极工作”之后加上“……的情况”,或者是将“在”改为“由于”,并去掉“下”)

(3)动物园根据大熊猫安排了大熊猫所需要的生活环境。(“根据”不能与“大熊猫”搭配,应改为“根据大熊猫的习性”)㈢知识积累 虚词误用5、介词位置不当

经过他长达三年的苦心研究,终于在新品种的研制开发方面,取得了突破性进展。(各分句的主语都是“他”,所以应该把“经过”调到“他”之后)㈢知识积累 虚词误用(三)连词的误用

所谓连词的误用,主要是指关联词语的错误使用。关联词语是复句的有机部分(单句中也有关联词语)。一个复句,用不用关联词语,用哪个关联词语,是单用还是成对地配合使用,用在什么位置,都有一定的规则。关联词语在使用上存在如下毛病。㈢知识积累 虚词误用1、关联词语搭配不当

(1)在阅读的过程中,我们可以发现,即使每个作家都有自己的风格,但同时代的作品总还会有某些共同的特点。(“即使”只能与“也”搭配,表示假设关系。此例是转折关系,将其改为“虽然”,后边的“但”就能与之搭配了)

(2)为学生减负,不只是学校单方面的事,而是整个社会的事,因此必须动员社会各方面的力量参与。(“不只是”只能与“而且是”搭配表示递进,将“而是”改为“而且是”)㈢知识积累 虚词误用(3)作为中学生,无论生理上和心理上,都处于从幼稚向成熟的过渡期,极易受到环境和教育的影响。(“无论”在句中起排除条件的作用,表示一件事在任何条件下都是如此。它后面所跟的并列结构必须是表示选择关系的,因此,“无论”只能与“还是”或“或者”搭配,而不能与“和”搭配)

(4)国产纯平彩电的价格之所以居高不下,因此此种彩管全被进口货垄断。(“之所以”只能与“是因为”搭配,而不能与“因为”或“由于”搭配)㈢知识积累 虚词误用(5)要不是老赵及时提醒我一些要注意的地方,否则签合同的时候我准会出问题。(“要不是”表示假设,不能与“否则”搭配,应删去“否则”)

(6)只有你认识到这一点,你就能深刻地了解我们战士的胸怀是多么宽广。(“只有”与“才”搭配,“只要”与“就”搭配,此句任选一种都行)㈢知识积累 虚词误用2、关联词语位置不当

(1)至于我报考师范类院校,是既定方针,哪所学校放在第一志愿,还没做最后决定。(“至于”表示另提一事,只能用在后一件事上,而该句把它放在第一件事“报考师范类院校”之前显然不合适,应该把它放在后一件事“哪所学校放在第一志原”之前)㈢知识积累 虚词误用(2)来参加会议的人较多,他因为性格内向,个头不高,所以人们一直没有特别注意他。(“因为”应该放在“他”之前)

(3)要是一篇作品的思想是有问题的,那么文字即使很不错,也是要不得的。(“即使”应该放在“文字”之前,因为这句话中两个分句的主语不同)

(4)由于她父母观念陈旧,竟然将女儿严管起来,不让随便外出。(“由于”应该放在“她父母”之后,因为该句两个主语相同)㈢知识积累 虚词误用3、错用关联词语

(1)科技进步表明:人类的发展不仅是等速度运动,而且是类似一种加速度动动。(“不仅是”与“而且是”搭配,构成递进关系是可以的,但此句是并列关系,改为“不是……而是”)

(2)昨天夜里下了一夜的雪,天亮后不但没有停,而且越下越大。(“不但”虽然经常与“而且”搭配,但是否定句中,它只能与“反而”搭配)㈢知识积累 虚词误用(3)上千吨的轮船碰上这样大的风浪也得上下颠簸,况且这么一条小船。(“况且”改为“何况”。“何况”用反问的语气表示更进一步的意思,带有对比的意味;“况且”有“再说”之意,表示进一步说明理由,但没有对比的意味)

(4)我们在对某些教育政策作了一定的分析之后,从而思考教育的深层问题是十分必要的。(“从而”改为“进而”。“进而”表示继续向前,进一步之意,不表因果、目的、结果;“从而”表示引出目的或结果)㈢知识积累 虚词误用(5)我亲自感受过中国近代的屈辱史,从而,我对近百年那些为中国寻求解放之路,前仆后继地探索和牺牲的先驱者,一直怀有崇敬的心情。(“从而”改为“因而”,“因而”表示因果关系;“从而”表示引出的目的或结果)

(6)贪图小利的人往往只看到自己的小圈子,打自己的小算盘,进而忽视了集体和国家的利益。(“进而”改为“因而”。)(“因而”表示因果关系;“进而”则是表示继续向前,进一步之意,不表因果、目的、结果)㈢知识积累 虚词误用(7)由于大量捕杀,以至这种珍贵的动物逐年减少,现已涉于灭绝。(“以至”改为“以致”。“以至”和“以致”都用在下半句话的开头,都能表因果关系,但“以致”多指不好的结果或陈述者不想看到的结果,而“以至”却没有这种含义)

(8)由于这些条件的吸引,不管收费惊人,许多家长依旧趋之若鹜。(应用“尽管”,用于让步转折句)

(9)尽管工作怎样忙,他还坚持天天写日记。(应用“不管”,用于无条件式的条件复句)㈢知识积累 虚词误用(10)因为作者没有很好地把握主题,单凭主观想象加入了许多不必要的情节和人物,反而大大削弱了作品的思想性和艺术性。(“反而”表示以某种行为或状况为前提,通常应产生某种结果,但实际产生了相反的结果。例句中,“作者没有很好的把握主题”,其结果必然是“大大削弱了作品的思想性和艺术性”,所以这两者之间不存在“相反”的结果,应改为“所以”)

(11)因为他有广博的知识作基础,因此,他能够建筑起他的学术高塔。(应用“所以”“因此”、“因而”常单用在后面分句,相当于“因为……所以”,此处用它就重复了。也可以将前面分句中的“因为”删除,后一分句保留“因此”)㈢知识积累 虚词误用(四)助词的误用

(1)雷锋同志的事迹,一直鼓舞我闪前进着。(把“着”字移到“鼓舞”后,或删去“着”字)

(2)中国新文学的奠基人的鲁迅先生十分关怀青年作家。(“的”字应删去)㈢知识积累 虚词误用二、几类易混词的辨析 (根据实际情况选讲)

1、副词和形容词的区别:

①副词不能和名词组合,形容词可以。例如:“一致的意见”,不能说“一概的意见”。

②副词不能和谓语,形容词可以。例如:“大家的意见一致”,不能说“大家的意见一概”。

③副词除“不、也许、没有、未必、一定”等少数外,一般不能单独回答问题;形容词可以。

④副词不能用肯定否定相叠的方式提问,形容词可以。例如:“一致不一致”,不能说“一概不一概”。㈢知识积累 虚词误用2、时间副词和时间名词的区别:

①时间名词能作定语,例如:现在事情、目前的任务、刚才的情况。

时间副词则不能。不能说“正在的事情”、“立即的任务”、“刚刚的情况”。

②时间名词能作主语,例如:今天星期天、现在是早晨八点钟、近来很冷;而时间副词不能作主语,不能说“正在是早晨八点整”。

③时间名词能同介词组成介宾短语:例如:从过去、到将来、在早晨;时间副词不能同介词组合,不能说“从曾经”、“到刚刚”。

④时间名词能与“是”构成“XX是XX”的格式,例如:从前是从前;时间副词不能。㈢知识积累 虚词误用3、有些介词与动词有兼类情况的区别:

例如:有、在、给、叫、用、拿、比、到、让、由、朝、往、把、经过、通过。

①介词不能单独作谓语,动词可以。所以一句话中如果有别的词作谓语(动、形),它就是介词;如果没有别的词作谓语,那它就是动词。

②介词后面不能逞动态助词“着、了、过”,动词可以。

③介词不能重叠,动词一般可以。例如:我比你高一点点、我们比比。㈢知识积累 虚词误用4、连词与副词的区别:

①副词可以单独作句子成分,充当状语,修饰形容词或动词;

②连词可以连接各类词、短语、分句或句子,但不能作句子成分,只表示前后成分之间的某种关系。

③连接分句或句子的连词经常与关联副词配合使用,例如:只有……才……,如果……就……,除非……才……等。㈢知识积累 虚词误用④可以出现在主语前的连词,只能出现在动词或形容词之前,具有修饰作用的是关联副词。例如:如果你到那天能来,那么我就告诉你真相。“如果”和“那么”出现在主语前,连接两个分句,是连词;“就”出现在主语之后、谓语之前,修饰动词,且具有一定的连接作用,是关联副词。㈣方法点拨要想在虚词考查中稳操胜券,就必须有扎实的基础,做扎扎实实的积累工作,进行切实有效的训练,同时还掌握一定的应试技巧。㈣方法点拨一、近义虚词辨析临场六招

1、辨析词性用法

虚词的词性不同,其语法特点和语法功能也不同,我们只有把握准了词性,才难做到准确使用。如:

他常常写小说,偶然也写写诗。——句中“偶然”是形容词,表示事理不一定要发生而发生的,用来形容“写写诗”,显然不妥,应换用表示“间或”“有时”之意的副词“偶尔”。㈣方法点拨有些虚词,在使用过程中的范围、意义、语法等方面的特殊的规定,只有弄清这些规定、要求,才能做到准确运用。如:

①赵明十分诧异地问:“难道他到现在还没拿定主意报考文科或者报考理科?”——“或者”不能用于疑问句,而只能用于肯定句中表选择,此处应换为“还是”。㈣方法点拨②他非常用心地写生,以致野地里刮起沙来也不理会。——此处应改为“以至”。“以至”,连词,表示在时间、数量、程度、范围上的延伸。“以致”也是连词,用在下半句话里有话的开头,也表示因果关系,但多指不好的结果或陈述者不想看到的结果。

又如:“固然”、“诚然”,前者只能作转折连词,后者除作连词以外,还可作副词。例如:①他诚然是一名优秀的文艺工作者。②诚然,他的做法值得推广。这两句中都不能用“固然”。㈣方法点拨2、辨析表达语气

这里主要指语气副词和语气助词。如“难道”、“大概”,前者多用来加强反问语气,后者多用来表示猜测语气。又如“吗”、“啊”,前者用在句末多用来表示疑问语气,后者用在句末多用来表示感叹或惊讶的语气。㈣方法点拨3、注意是否赘余或残缺

恰当运用虚词要求我们注意语句中虚词是否赘余或残缺。如果该用虚词的地方不用,不该用的地方却用了,那都会破坏句子结构的完整性,影响意思的正确表害。㈣方法点拨介词“在”、“当”、“经过”、“由于”经常被滥用。

例如:经过我们仔细研读课文,终于弄懂了作者的思想感情。(句中“经过”即为多余,如果保留,那么原句就没有主语。)

连词的赘余常见的是“但是”、“然而”一类转折词。连词“而”可连接词和词组,也可连接分句,表示承接关系或转折关系,它常被滥用。例如:在纪念堂的北面是雄伟大胜利的人民英雄纪念碑,而在它的南面是古老的前门。(句中前后应是并列关系,而不是承接更不是转折关系,所以“而”纯属多余)。㈣方法点拨4、明确关系

词语之间、短语之间和句子中间常常用虚词来表明关系,使用时应先辨明关系。选择准确的虚词。如:

钱塘江流域大部分为山区,降水充沛,干支流水量大,上下游落差也不小,从而水力蕴藏丰富。——“从而”表承接关系,此句是因果关系,应改为“因而”。㈣方法点拨5、辨析使用对象、场合、范围

有些虚词其作用看似差不多,但有细微差别,要注意辨析,如同作介词的“对”和“对于”,前者适用范围比后者广,一般而言,用“对于”的地方都能换用“对”,但用“对”的句子,有些不能换用“对于”: ①表示人与人之间的关系只能用“对”。例如“小黄对我笑了笑”“我们对你完全信任”。②强调动作行为的方向、目标,或含有“对待”意味的,只能用“对”。 ㈣方法点拨例如“他对工作很负责”“老师对我们好极了”。③在助词或副词后只能用“对”。例如“我们会对这件事作出安排的”“我们刚对这件事作了安排”。“或者”和“还是”均表示选择,但前者一般用于陈述句,后者一般用于疑问句。“和”与“及”两者都表示前后两个概念(或分句)间的并列关系,但“和”连接的两个概念无前后关系,而“及”连接的两个概念存在着先后主次关系。㈣方法点拨6、结合语言环境辨析。在由多个句子组成的一段话中,孤立地看相邻上下句,选哪个虚词都可以,但一放在整段中,有的虚词就不一定恰当了,因此必须从一段话的中心意思去考虑上下句关系,然后确定所选的虚词。只有把握语句整体意义,从全局出发,审视相邻句间关系,比较相近意义虚词的相异点,才能准确选择恰当的虚词。㈣方法点拨二、关联词语选填四步法

1、从宏观入手,逐层推断。

选填关联词语,必须理清句子的结构层次,在分析推断句子的意念关系时,不能从局部入手,一句挨一句地分析推断,这样的推断往往在局部上是可行的,而从全段看可能行不通。应先通读全部文字,把握全段内容,从宏观入手,先分析推断第一层的意念关系,然后依次类推,逐层分析推断句子的结构层次。在此基础上选填关联词语就可靠多了。㈣方法点拨2、充分利用已知,推断未知。

所谓已知条件,即所提供的语段,以及有时能保留的个别关联词语,或与关联词语相照应的词。因此,我们根据句意先分析句子之间的意念关系再选填词语,如有保留的个别关联词语,要看哪个能与它搭配照应,这样就容易多了。㈣方法点拨3、先易后难,化难为易,注意利用选择题型。

有些复杂的句子,对某一局部的结构层次一时辨析不清,不要因为局部而影响整体,先选填已辨析清楚的部分,再如此扩大已知条件,增强语感,有时句子的局部难点,可因此化难为易。高考考查关联词语用的是选择题型,因而可充分利用排除法,即不定每一空都要确定,有时确定好两三个,即可选出答案。㈣方法点拨4、注意关联词语常成对成套使用的特点,如果随意改变其前后呼应的词,就会引起意义和关系的混乱。

例如:晚会上、广播艺术团的演员满腔热情地歌颂了辛勤劳动的环卫工人,他们的节目,无论从创作到演出,都受到观念的称赞。(句中“从创作到演出”是一件事的整个过程,是确指性的,“无论”使用不当,应去掉或改为“无论创作还是演出”)

从词语搭配的角度讲,许多关联词语的搭配是固定的,应该注意。㈣方法点拨5、辨析语句关系

一个句子加上不同的关联词也许都讲得通,不存在语法问题,但根据其语境和说话人的表达目的,应只有一种逻辑关系。我们所选的虚词,特别是关联词,应符合语句关系。如“而是”、“就是”,两者都可以与“不是”搭配,“不是……而是……”表示并列关系,“不是……就是……”表示选择关系。又如“进而”、“从而”,前者一般表示递进关系,后者一般表示承接关系。“不但……而且……”是正向递进,“不仅不(没有)……反而……”是反向递进。㈣方法点拨表并列关系:有“也……也”、“又……又”、“既……又”、“一方面……另一方面”、“有的……有的”、“不是……而是……”等;

表递进关系:有“不但……而且……”、“不仅……还……”、“不但不……反而……”、“连……也……”、“尚且(也)……何况”、“越……越……”等;㈣方法点拨表选择关系:有“虽然……但是”、“尽管……却”等;

表假设关系:有“如果……就(那么)”、“倘若(倘使、若)……便(就、那么)”、“要是(要不是)……那么”、“即使(纵然、就算、哪怕)……也”等;

表条件关系:有“只要……就”、“只有……才”、“除非……才”、“无论……还……都”、“不论(不管)……总(不)”等;

表因果关系:有“因为……所以”、“由于……因而”、“既然……那么(就)”、“之所以……是因为……”等。㈤命题趋势虚词考查将主要集中在介词、连词、助词的使用。

3、一般是三个句子,三组词,只要能判断出其中的两组,即可得出正确答案。

4、很可能继续沿用的命题形式:实、虚词结合考查。㈤命题趋势 1、命题的选材将更注重语言材料生活化、时代性,度题的选材,绝大部分直接来自生活、社会的热点或重大内容等。所考词语大多是常见的,且课文中也多提及的,具有典型性。近五年所考的都是较常用的双音节词。

2、虚词尽管意义较虚,使用、辨析有一定难度,但在语言表达中起着非常重要的作用。虚词使用得恰当与否,直接影响着语言表达的质量和效果,因此仍将是高考的考查重点。(六)典型试题1.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是 ( )

①中美关系 动荡,不符合双方的根本利益。

②他比你只是 差一点,其实两人不相上下。

③这几天我 接到一些莫名其妙的电子邮件。

A.一再 多少 往往

B.再三 多少 常常

C.一再 稍微 常常

D.再三 稍微 往往 C(六)典型试题点拨:本题备选的6个副词都是常用的,它们构成三组,各组之间差别细微。“一再”和“再三”在词典中的释义都是“一次又一次”。两者有时可以互换使用,如“母亲一再(再三)嘱咐孩子要注意安全”,但用法上有一些区别,如在不是表示人的主动的动作行为的动词前面只能用“一再”,不能用“再三”。句①就是这样,用“动荡”的主体不是“人”,而是“中美关系”,“动荡”也只是对“中美关系的陈述,所以只能用“一再”。(六)典型试题点拨:“稍微”和“多少”意思也差不多,即表示“数量不多,程度不深的两者有时也可互换使用,如”他比你稍微(多少)高一点;但它们用法上有区别。“多少”一般只能与积极意义的形容词或往大里说的形容词连用,“稍微”则不受这个限制,另外,“稍微”能够与表示限制的范围副词“只”连用,“多少”则不能。(六)典型试题点拨:“常常”和“往往”意思差不多,有时也可互换使用,但用法上有一些区别:一是“往往”主要是指“在一定条件下才能发生的动作,而“常常”不受限制;二是“往往”在使用时“必须是带有某种规律性的动作”,而“常常”不受这种限制。所以句③只有用“常常”。 (六)典型试题2.下列各句方括前中,必须加“的”字的一组是

( )

①为了实现西部大开发战略,加快当地经济[ ]发展,国家将在西部地区新建十大工程。

②天文学家在太阳系外一共发现28颗行星,它们[ ]存在是通过间接渠道推断出来的。

③风险投资的注入可以使你[ ] 钱袋立即充盈,有实力去市场上拼搏厮杀,谋求新的发展。

④他有“乒乓黑马”之称,具备直拍选手可快、灵、狠的特点,是欧亚高手取胜[ ]最大障碍。

A.①② B.②④ C.③④ D.①③

B(六)典型试题点拨:“的”是使用频率极高的助词,用在定语后面,表示定语和中心语之间的关系,常见的是修饰和领属关系。解答本题主要靠语感。句①显然不能加“的”,可排除A,D两项。②句中“它们”作“存在”的定语,“存在”前必须加“的”,才能作下文“是……的”的主语。C项中无②,可排除。③句“你[ ]钱袋立即充盈”作动词“使”的宾语,不能加“的”。句④显然是应该加“的”,不加“的”意思不明确。 (七)课堂练习1.填入下列句子中的虚词,恰当的一项是 ( )

①人家的进度 就要超过咱们了,咱们得加油干呐。

②情况很复杂,你不了解一下就大发议论, 太主观了。

③李伟思想敏捷,李黎的思想 敏捷。

A.马上 未免 更加

B.马上 不免 更加

C.立刻 不免 越发

D.立刻 未免 越发A(七)课堂练习2.在下列各句中依次填入关联词语,恰当的一项是 ( )

①农村改革以前,这个地方非但没有水浇地, 吃的水都得到几十里以外去挑。②现代科学技术日新月异地发展, 从前一些神话中的幻想都可能成为现实。③他没有从上次的错误中接受教训, 这次又犯了更严重的错误。

A.以至 甚至 以致

B.以至 以致 甚至

C.甚至 以至 以致

D.以致 甚至 以致C(七)课堂练习3.依次填入下列各中的词语,最恰当的是一项是 ( )

①这次,一旦小布什领导下的美国及其盟友把萨达姆塞进“反恐”的囚车上,萨达姆即使有百般神力也 下台的厄运。

② 寒风凛冽,马年最后一天的晚上,和顺楼里却春意融融。

③我们的相声节目要是被春节晚会选中, 是一件高兴的事,但万一选不中也不必懊丧,以后的机会还很多。

A.不免 不管 虽然

B.不免 尽管 固然

C.难免 尽管 固然

D.难免 不管 虽然 C(七)课堂练习4.下列各句中加点的词语使用不恰当的一项是 ( )

A.既有丰富的知识和较强的能力,又有较高素质的人,才能称为完全的或健全的人才。

B.警方还发现这个邪教组织已经建立了自己的网站,网页上就有不少蛊惑人心、反科

学的内容。

C.在中国和与中国签署协议的37个成员国都将双边协议文本提交WTO秘书处后,WTO

中国工作组才会组织135个成员国投票。

D.他的艺术见解独到、深刻,近年来常被应邀到许多高校发表讲演,深受学生欢迎。 D(七)课堂练习5.下列各句中的“从而”使用不正确的一项是 ( )

A.这些文明成就积淀在文化中,又通过教育传授给新一代,从而使新一代获得比前代更高的新的起点。

B.我们在对某些教育政策作了一定的分析之后,从而思考教育的深层次问题是十分必要的。

C.国家女排以三比二击败了南美劲旅,从而获得七战七胜的成绩。

D.现在国有资产中既有国家直接投资形成部分,又有地方,部门投资形成的部分,从而使现有国有资产的划分出现了很大困难。 B(七)课堂练习点拨:

1.A(“马上”、“立刻”都表紧迫性,但“马上”的紧迫性有时幅度较大,“未免”表示对某种过分的情况不以为然,重在评价,“不免”表示客观上不易避免;“越发”限于同一事物的进步变化大,两种事物比较不能用“越发”)。(七)课堂练习点拨: 2.C(“甚至”提出突出的事例;“以致”多表法不好的结果;“以至”用在下一句话的开头,表示结果)。

3.C(“难免”表客观不易避免。“不管”表示条件关系,“尽管”表让步;“虽然”用在上半句表示承认甲事为事实,但乙事并不因为甲事而不成立;“固然”,连词,表示承认甲事实,也不否认乙事实)。(七)课堂练习 点拨:4.D(D项“被”是多余的,应删去,因为“应邀”就包含着被动的意思)。

5.B(“从而“是连词,表示结果和目的。一般来说,上文是原因、方法等,下文是结果、目的。B句“从而”前后不构成这样的关系。应该删去“从而”)。(八)正确使用词语综合练习1.依次填入下列各句横线处的词语,恰当的一组是 ( )

①李政道教授列举的另一个艺术与科学统一的 例子就是屈原的《天问》。因为《天问》是基于几何的分析,应用精确的推理,并以气势磅礴的诗句写成的宇宙论文。

②有些人片面理解“减负”工作,认为“减负”就是大量减少作业 取消作业。

③三峡水库工程修建完工后,整个长江下游地区 很大。

④张老师在国外学习期间, 节省下来的经营购买了一批英文原版图书,供大家使用。

A.突出 和 受益 用 B.杰出 或 受益 用

C.突出 或 收益 把 D.杰出 和 收益 把(八)正确使用词语综合练习2.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是 ( )

① 长年无敌情,不可一日不防备。

②无论国际风云如何 ,我国坚持和平共处的五项原则不变。

③这场比赛失败了,但他们并没有灰心,他们接受教训, ,争取胜利。

A.宁愿 变换 卷土重来

B.宁愿 变换 重振旗鼓

C.宁可 变幻 重振旗鼓

D.宁可 变幻 卷土重来(八)正确使用词语综合练习3.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是 ( )

①科学传播不可能起到立竿见影的效果,如果谁这样想,谁就会 科学,最终将危害科学。

②近几年我国出土大量先秦时期的典籍,使我们有可能对过去被判为伪书的作品重新加以_____

③每年赛季开始之前,足球队有关人员都要 __ 欧洲各国,耗费大量的精力和财力去请外援。

A.误解 甄别 周游 B.曲解 甄别 漫游

C.误解 鉴别 漫游 D.曲解 鉴别 周游(八)正确使用词语综合练习4.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是 ( )

①夏秋之交,长江水位 涨了上来。

②在冷酷和仇恨充斥社会生活的那些岁月,我们民族的精神道德受到了严重的 。

③好风景固然可以打动人心,但若得几个情投意合的人,相与 其间,那才真有味。

A.逐渐 摧残 徜徉

B.逐渐 摧折 徘徊

C.逐步 摧折 徜徉

D.逐步 摧残 徘徊(八)正确使用词语综合练习 5.依次填入下列句中横线处的词语,最恰当的一组是 ( )

①能源短缺,加上恶劣的自然条件,极大地 着这个小镇的经济发展。

②最近上演的表现当代戒毒工作中的电视剧《红处方》, 了众多的观众。

③天山最高峰有常年不化的积雪,在阳光照射下,闪射出 的白光。

A.限制 感染 剧烈

B.限制 感化 强烈

C.制约 感染 强烈

D.制约 感化 剧烈(八)正确使用词语综合练习 6.依次填入下列各句横线处的词语,恰当的一组是 ( )

①前不久,前江地区山洪 ,致使公路堵塞,桥梁冲毁,交通瘫痪。

②张教授把分散在各处的资料卡片 在一起,加以分类,使用起来非常方便。

③两会期间,许多代表明确指出,对于乱收费的现象,人民群众早已深恶痛绝,政府必须采取强有力的措施 这种现象。

A.爆发 收集 禁止

B.暴发 收集 制止

C.爆发 搜集 制止

D.暴发 搜集 禁止(八)正确使用词语综合练习7.依次填入下列各句横线处的词语,恰当的一项是 ( )

①如何 住呈强蔓延的腐败之风,仍然是摆在我们面前的一项重要任务。

②按理说,谁有本事,谁对国家的贡献大,谁就应该得到高收入的 。

③十年过去了,这里的山还是那样的山,水还是那样的水,情况并无多大 。

A.遏止 回报 变异

B.遏制 回报 变易

C.遏制 汇报 变异

D.遏止 汇报 变易(八)正确使用词语综合练习8.依次填入下列各句横线处的词语,恰当的一项是 ( )

①在今年全国普通高校招生考试中,我校成绩较为理想, 与上届持平

②去 不去北京?我到现在还没有拿定主意。

③今天在书店 发现了我寻找近半年的《悲惨世界》,真是喜出望外。

A.大致 还是 偶然

B.大致 或者 偶然

C.大概 还是 偶尔

D.大概 或者 偶尔(八)正确使用词语综合练习9.下列句子中,加点的虚词必须保留的一句是 ( )

A.咱们厂所需要的原料早已运来,并被存放在库房里。

B.老先生很有度量,他和与自己意见不一致,经常争论不休的人也能交朋友。

C.北京地区今年少雨,大风也比前两年的要多。

D.天黑得这么厉害,怕是要下大雨,所以你出门还是带把雨伞。(八)正确使用词语综合练习10.下列加点的词语使用恰当的一项( )

A.国内因特网方面的政策法规亟待完善,不少业内人士因为在政策中得到的支持不够,做起来缩手缩脚。

B.既然任何生物的活动都有周期性节奏,那么宇宙飞船中宇航员的活动也要符合地球上昼夜循环的规律。

C.人们对教育和科技和投资看成最重要的战略投资,终身学习将成为时代潮流。

D.自从教育部的“减负”通知下达后,各地教育行政部门都组织中小学生认真学习, 而且贯彻执行。(八)正确使用词语综合练习 11.下列各句中加点词语使用不恰当的一句是 ( )

A.要提高语文教师的素养,不只要解决其进修的问题,重要的是必须建立流动的优化的人事制度。

B.人类只有清醒地认识自己,才能合理地调节自己的行为,不断发展自己,创造美好的未来。

C.小客厅收拾得干净利落,连挂画的钉子都像含着笑。

D.只要把改革开放比着一部激越的交响曲,“发展是硬道理”这句话才成了最强音。(八)正确使用词语综合练习点拨:1.B(杰出,突出的人、事,也可用于作品;突出,超出一般。和,表并列;或,表选择;收益,生产或商业上的收入;受益,得到好处。用,表示动作凭借的工具、方法、手段;“把”带的名词是后面动词的宾语)

2.C(宁可,权衡两方面利害得失选取的一面,往往与上文“与其”或下文“也不”、“不可”呼应,所以选“宁可”。“变幻”意谓不规则地改变。卷土重来,有贬义)(八)正确使用词语综合练习点拨:3.A(误解,理解不正确或不正确的理解;“曲解”,错误地解释。甄别,审查辨别或考核鉴定;鉴别,鉴别真假好坏。周游,游遍;漫游,随意游玩)

4.A(逐步,一步一步地;逐渐,渐渐。摧残,使政治、经济、身体、精神等蒙受严重损失;摧折、折断、挫折。徜徉,安闲自在地步行;徘徊,在某一地方来回地走,比喻犹豫不决)(八)正确使用词语综合练习点拨: 5.C(限制,约束或规定范围;制约,甲事物本身的存在和变化以乙事物的存在和变化为条件,则甲事物为乙事物所制约。感染,受到传染或语言,行动引起别人相同的思想感情;感化,用行动影响或善意劝导,使人思想或行为向好的方面变化。剧烈,猛烈,强烈,极强的、力量很大的或鲜明的、程度很高的)

6.B(暴发,突然发作;爆发,强调其规模、影响更大,有爆炸性。收集,把分散的集中起来;搜集,搜寻并集中起来。禁止,不许可;制止,强迫使停止,不许继续行动。(八)正确使用词语综合练习点拨:7.B(遏制,制止;遏止:用力阻止。回报,报答;汇报,综合材料向上级或群众报告。变易,改变,变化;变异,同性生物世代之间或同代生物不同个体之间在形态特点、生理特征等方面所表现出来的差异。)

8.A(大致,大约或大体上;大概,大致的情况,不十分明确或有可能。还是,用在疑问性质的句子中表示选择;或者,用在陈述句中表示选择。偶然,与“必然”相对;偶尔,有时)(八)正确使用词语综合练习点拨: 9.B(A项不用“被”也有被存放之意;C项不加“的”意思明确;D项因果关系明确,可不用“所以”。B项去掉“与”意思变了)

10.B(A项“在…………中”应改为“在…………上”;C项“对”应改为“把”;D项应改为“并且”,因为“并且”表同时或先后进行,“而且”表递进)

11.D(“只要…………才”应改为“如果……就”)

同课章节目录

- 第一单元 人物风采

- 一 童年的朋友

- 二 一面

- 三*我的老师

- 四 赵普

- 诵读欣赏 题破山寺后禅院

- 第二单元 童年记事

- 五 从百草园到三味书屋

- 六 月迹

- 七*三颗枸杞豆

- 八*我们家的男子汉

- 九 《列子》一则

- 诵读欣赏 生活是多么广阔

- 第三单元 建筑艺术

- 十 人民英雄永垂不朽

- 十一 巍巍中山陵

- 十二*凡尔赛宫

- 十三*北京四合院

- 十四 核舟记

- 诵读欣赏 文笔精华(二)

- 第四单元 动物世界

- 十五 松鼠

- 十六*松树金龟子(节选)

- 十七 国宝——大熊猫

- 十八*夏天的昆虫

- 十九 黔之驴

- 诵读欣赏 蝉

- 第五单元 新闻通讯

- 二十 为梦想,相会在北京(节选)

- 二十一*“神舟”五号飞船航天员出征记

- 二十二 新闻两篇

- 二十三*15天:最后的五个男子汉

- 二十四 为学

- 诵读欣赏 七子之歌

- 第六单元 诗词拔萃

- 二十五 毛泽东词二首

- 二十六 古代诗词二首

- 二十七 现代诗二首

- 二十八 歌词二首

- 二十九 《礼记》一则

- 诵读欣赏 古诗二首