第14课 明朝的统治 课件 (共16张ppt)

文档属性

| 名称 | 第14课 明朝的统治 课件 (共16张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-04-11 09:42:56 | ||

图片预览

文档简介

课件16张PPT。第十四课 明朝的统治导入新课电视荧屏上的《朱元璋》再现了一个封建君王从放牛娃到行脚僧,从义军马夫到万军将领,从乞丐布衣到开国皇帝的传奇又悲壮的历程。那么历史上的朱元璋是如何建立明朝的?又是如何在政治上、思想上加强君主集权的?教材分析1、明朝的建立

2、朱元璋强化皇权(重、难点)

3、科举考试的变化(重、难点)

4、经济的发展一、明朝的建立请同学们读教材,分析元末农民起义爆发的原因。元朝末年,政治十分腐败,各级官吏竭力搜刮民财,导致社会动荡,民不聊生。建立时间:建立者:都城:1368年朱元璋应天府(明太祖)(今南京)像朱元璋这样参加过农民起义的开国皇帝还有谁?汉高祖刘邦

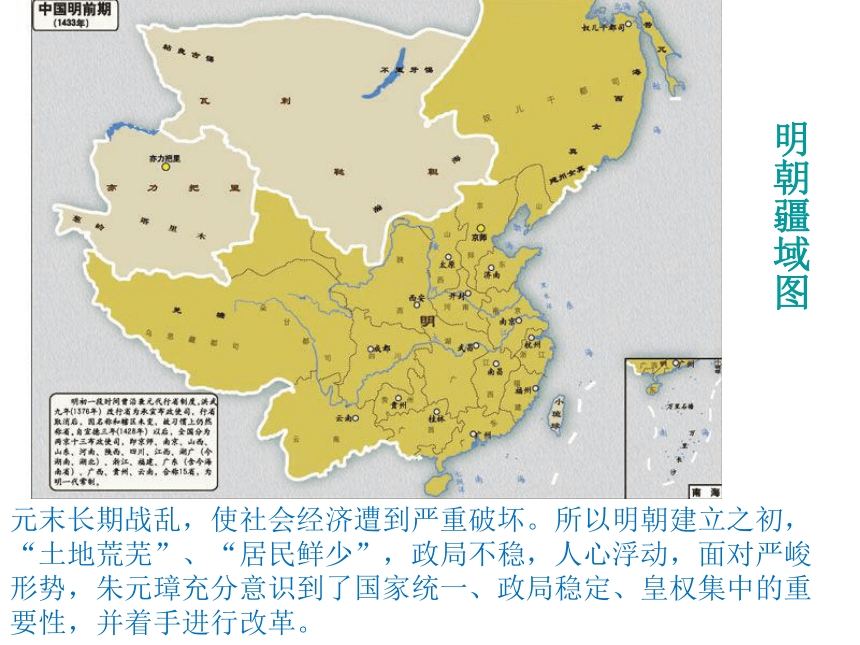

汉光武帝刘秀明朝疆域图元末长期战乱,使社会经济遭到严重破坏。所以明朝建立之初,“土地荒芜”、“居民鲜少”,政局不稳,人心浮动,面对严峻形势,朱元璋充分意识到了国家统一、政局稳定、皇权集中的重要性,并着手进行改革。1、明太祖为什么要改革官制,强化皇权?二、朱元璋强化皇权【小组合作探究】朱元璋认为,元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣权力过大所致。朱元璋认为,元灭亡的原因之一,是“君不能躬览庶政”,君主不能够专政,导致“主荒臣专,威福下移,由是法度不行,人心涣散,遂致天下大乱”。为此,明太祖朱元璋对国家机构进行了改革,加强君主专制。他分散和削弱臣僚权力,使“权不专于一司”。(2)在中央,废丞相和中书省,权分六部;设五军都督府。2、明太祖采取了哪些措施强化皇权?(1)在地方:废行省,设“三司”;分封诸王。问题思考想一想:朱元璋对地方和中央官制的改动,最突出的特点是什么?权力的分散与制衡。地方和中央的各个部门既互不统属,又互相牵制,各自直接向皇帝负责,防止了朝臣和地方官员专权,从而加强了皇权。(3)设立特务机构:锦衣卫职能:掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事。发展:明成祖成立东厂。这两个机构合称“厂卫”。目的:监视官民锦衣卫印特务统治是明朝君主专制高度集中的突出表现。安然朝中坐却知天下事(3)这些措施有什么影响?使皇权高度集中,君主专制大为加强。材料研读以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑。”

——《明太祖实录》朱元璋立下这条“祖训”的目的何在?为告诫后代,不得设立丞相。目的是防止朝臣专权,以加强皇权,巩固统治,保证大明王朝的长治久安。

科举制始创于

何时?是如何

完善的?

到明朝时又

有什么变化?三、科举考试的变化始创于隋朝,经唐朝发展,在宋朝鼎盛。科举考试的变化(表现)(1)考试内容的变化:①考试的题目必须来自“四书”“五经”;②对题目的解释必须以朱熹的《四书集注》为标准;(2)考试文体的变化答卷的文体必须采用“八股文”。影响:禁锢了思想,扼杀了人才,不利于选贤任能和教育的发展,对中国思想文化、科学技术的进步与发展造成严重阻碍。史称“八股取士”明代著名学者顾炎武曾抨击过八股文:八股之害等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊……

(1)材料中的“焚书”和“咸阳之郊”指的是秦朝的哪一事件?此事件是哪一位皇帝所为?

(2)“八股之害”指的是明朝的什么措施?实行这一措施的目的是什么?

(3)秦朝和明朝在文化上的措施有何影响?读材料,回答问题:焚书坑儒 秦始皇八股取士为了选拔能听命于皇帝的官吏加强了思想控制,摧残了文化,使许多读书人成为皇帝的忠实奴仆,阻碍了思想文化的健康发展。四、经济的发展(1)农业:明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。表现(2)手工业:①棉纺织业已从南方推向北方;②苏州是明代的丝织业中心;③景德镇是全国的制瓷业中心,所产的青花瓷畅销海内外。(3)商业:①北京和南京是全国性的商贸城市;②出现了有名的商帮,如山西的晋商、安徽的徽商。学习至此:请同学们完成导学案环节五当堂测评

2、朱元璋强化皇权(重、难点)

3、科举考试的变化(重、难点)

4、经济的发展一、明朝的建立请同学们读教材,分析元末农民起义爆发的原因。元朝末年,政治十分腐败,各级官吏竭力搜刮民财,导致社会动荡,民不聊生。建立时间:建立者:都城:1368年朱元璋应天府(明太祖)(今南京)像朱元璋这样参加过农民起义的开国皇帝还有谁?汉高祖刘邦

汉光武帝刘秀明朝疆域图元末长期战乱,使社会经济遭到严重破坏。所以明朝建立之初,“土地荒芜”、“居民鲜少”,政局不稳,人心浮动,面对严峻形势,朱元璋充分意识到了国家统一、政局稳定、皇权集中的重要性,并着手进行改革。1、明太祖为什么要改革官制,强化皇权?二、朱元璋强化皇权【小组合作探究】朱元璋认为,元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣权力过大所致。朱元璋认为,元灭亡的原因之一,是“君不能躬览庶政”,君主不能够专政,导致“主荒臣专,威福下移,由是法度不行,人心涣散,遂致天下大乱”。为此,明太祖朱元璋对国家机构进行了改革,加强君主专制。他分散和削弱臣僚权力,使“权不专于一司”。(2)在中央,废丞相和中书省,权分六部;设五军都督府。2、明太祖采取了哪些措施强化皇权?(1)在地方:废行省,设“三司”;分封诸王。问题思考想一想:朱元璋对地方和中央官制的改动,最突出的特点是什么?权力的分散与制衡。地方和中央的各个部门既互不统属,又互相牵制,各自直接向皇帝负责,防止了朝臣和地方官员专权,从而加强了皇权。(3)设立特务机构:锦衣卫职能:掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事。发展:明成祖成立东厂。这两个机构合称“厂卫”。目的:监视官民锦衣卫印特务统治是明朝君主专制高度集中的突出表现。安然朝中坐却知天下事(3)这些措施有什么影响?使皇权高度集中,君主专制大为加强。材料研读以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑。”

——《明太祖实录》朱元璋立下这条“祖训”的目的何在?为告诫后代,不得设立丞相。目的是防止朝臣专权,以加强皇权,巩固统治,保证大明王朝的长治久安。

科举制始创于

何时?是如何

完善的?

到明朝时又

有什么变化?三、科举考试的变化始创于隋朝,经唐朝发展,在宋朝鼎盛。科举考试的变化(表现)(1)考试内容的变化:①考试的题目必须来自“四书”“五经”;②对题目的解释必须以朱熹的《四书集注》为标准;(2)考试文体的变化答卷的文体必须采用“八股文”。影响:禁锢了思想,扼杀了人才,不利于选贤任能和教育的发展,对中国思想文化、科学技术的进步与发展造成严重阻碍。史称“八股取士”明代著名学者顾炎武曾抨击过八股文:八股之害等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊……

(1)材料中的“焚书”和“咸阳之郊”指的是秦朝的哪一事件?此事件是哪一位皇帝所为?

(2)“八股之害”指的是明朝的什么措施?实行这一措施的目的是什么?

(3)秦朝和明朝在文化上的措施有何影响?读材料,回答问题:焚书坑儒 秦始皇八股取士为了选拔能听命于皇帝的官吏加强了思想控制,摧残了文化,使许多读书人成为皇帝的忠实奴仆,阻碍了思想文化的健康发展。四、经济的发展(1)农业:明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。表现(2)手工业:①棉纺织业已从南方推向北方;②苏州是明代的丝织业中心;③景德镇是全国的制瓷业中心,所产的青花瓷畅销海内外。(3)商业:①北京和南京是全国性的商贸城市;②出现了有名的商帮,如山西的晋商、安徽的徽商。学习至此:请同学们完成导学案环节五当堂测评

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源