浙教版科学:初中科学课堂教学难点的确定与化解

文档属性

| 名称 | 浙教版科学:初中科学课堂教学难点的确定与化解 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2017-04-12 07:43:08 | ||

图片预览

文档简介

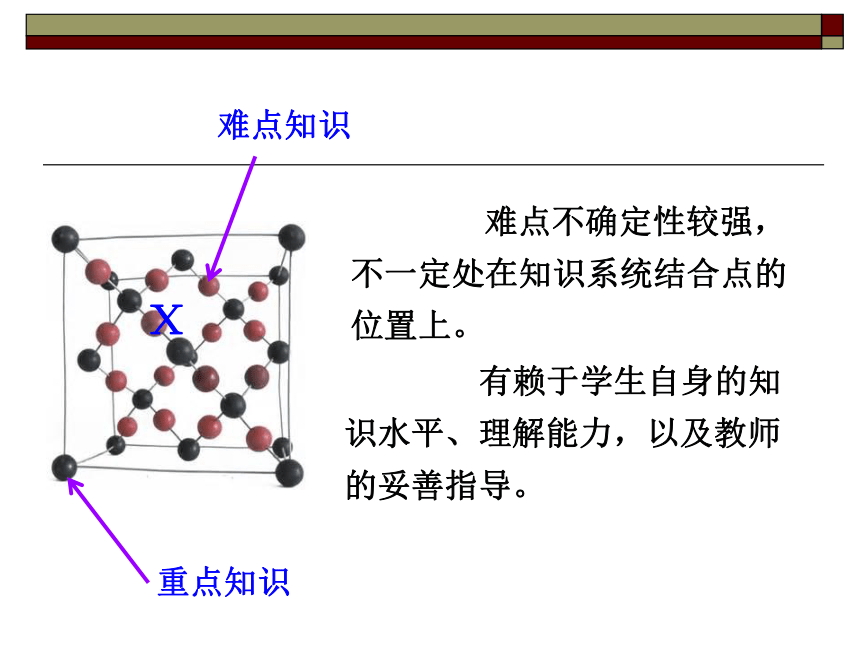

课件86张PPT。初中科学教学难点的确定和化解示范课的评价 一堂公开课如果没有共性就得不到同行的认可,如果没有个性就得不到同行的推崇。 教师对教材内容的个性化解读确定独到的突破难点的举措一、何为难点? 三、怎样化解难点?二、为何是难点? 教学难点的确定和化解 所谓难点是指学生学习过程中,学习上“阻力较大” 或“难度较高”的某些关节点,也就是学生接受比较困难的知识点或不容易解决的问题。一、何为难点教学重点=教学难点? 如果说教学重点主要是指向学科的话,那么教学难点则主要指向学生。教学难点和教学重点的不同 难点则是学生在这节课的学习中最可能遇到的困难与障碍。 重点通常是学科教学需要学生掌握的重要知识、技能与能力。 难点不确定性较强,不一定处在知识系统结合点的位置上。重点知识难点知识 有赖于学生自身的知识水平、理解能力,以及教师的妥善指导。Χ 重点不一定难,难点不一定重要。

我们在制定教学目标时所确定的难点就应该是重点中的难点。

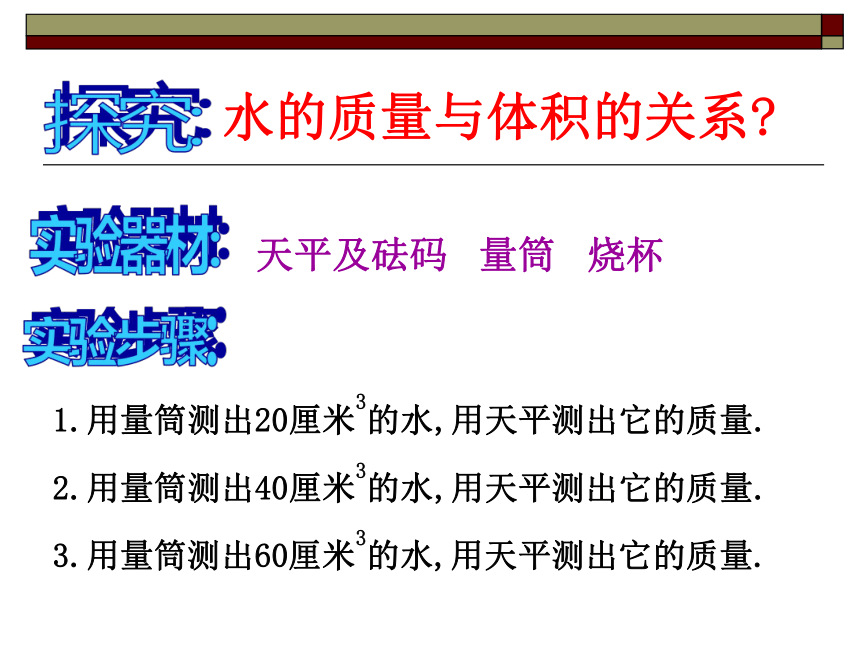

非重点中的难点是需要摒弃的。二、为何是难点1、感性认识不足 对于学习的内容,学生缺乏相应的感性认识,因而难以开展抽象思维活动,不能较快或较好地理解。【案例1】密度的概念 究其原因,学生对质量和体积的元认知是各自独立的,没有认为它们是有联系的。 密度是一个非常抽象的概念,既不具体又不直观,无法利用感性的经验来理解和概括及判断,生活经验与物理知识难以对接。 通过实验寻找联系,利用比值定义法建立

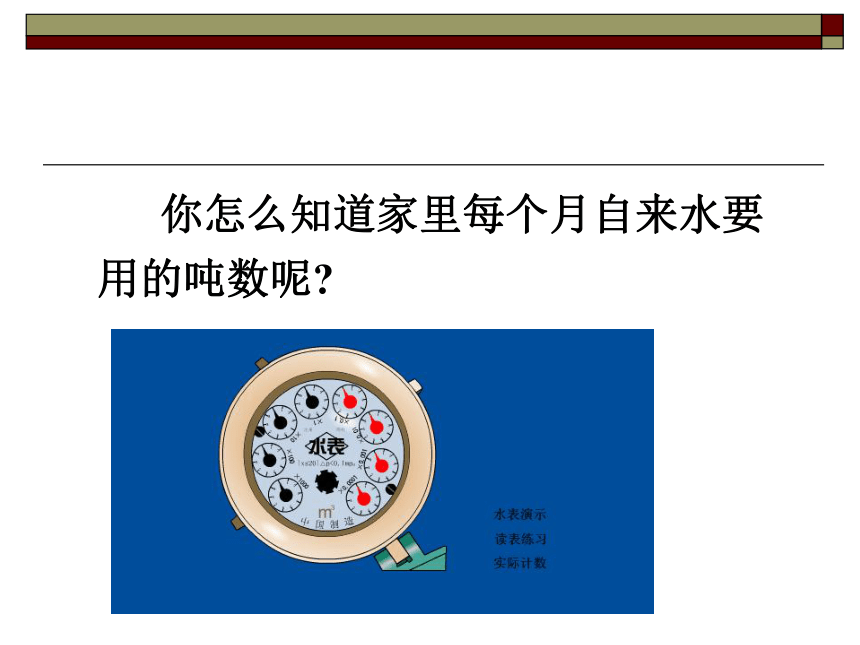

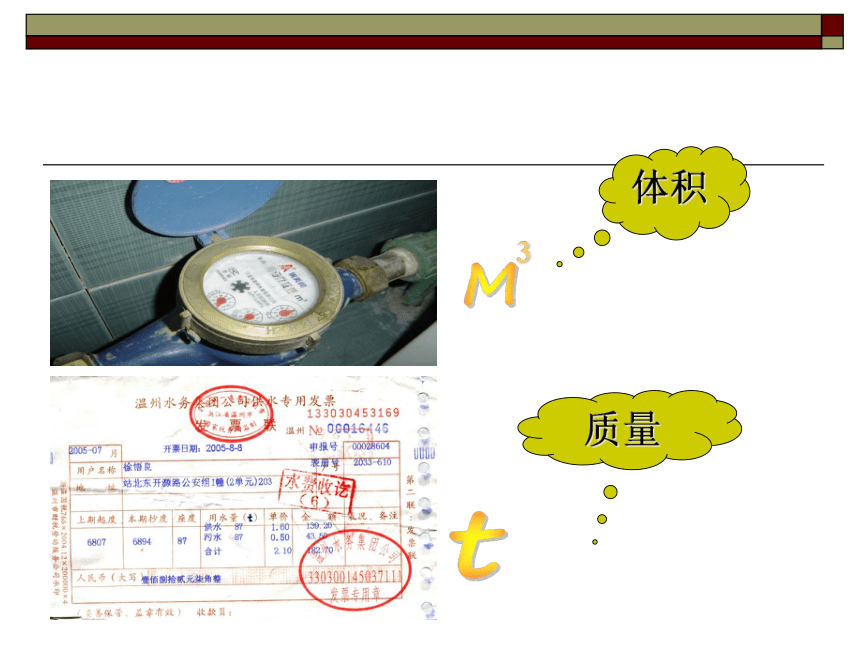

密度概念。 你怎么知道家里每个月自来水要用的吨数呢?t质量体积探究:水的质量与体积的关系?实验器材:天平及砝码量筒烧杯实验步骤:1.用量筒测出20厘米3的水,用天平测出它的质量.2.用量筒测出40厘米3的水,用天平测出它的质量.

3.用量筒测出60厘米3的水,用天平测出它的质量.实验数据质量/体积

(克/厘米3)得出结论1、水的质量与体积成正比。2、水质量和体积的比值是一个不变的量为1克/厘米3。密度常见物质的密度 密度是物质的一种特性2、理解上的障碍 对于学习的内容,行文思路因内容“背后”严密的推理论证的隐性潜藏,而导致学生理解上的障碍,又成了教学的难点。 【案例2】摩擦力的方向1、感受摩擦力2、两个相互接触的物体,当它们做相对运动时,在接触面上会产生阻碍相对运动的力,这种力叫摩擦力。3、摩擦力的方向(动力)4、使人前进的动力 学生头脑中原有的生活经验与科学事实相悖,并且学生还对原经验具有较强的思维惯性。

建立正确的科学概念,克服纠正元认识成了很大难题;3、学生思维定势 利用提供的器材(气球、海绵、橡皮筋、小车、塑料珠等),用手将力作用在这些物体上,物体发生了什么变化?【案例3】力的存在力能改变物体的形状学生例举:力使物体发生形变。 用力按玻璃瓶,它发生形变了吗? 在学习新的概念时,学生缺少相应的已知概念作为基础,或学生对已知概念、基本操作掌握不准确、不清晰,使学生陷入了认知的困境。4、知识缺乏储备【案例4】小磁针运动方向的判断奥斯特实验1、上面这二幅分别是什么原理图?2、上面这二幅分别是什么原理制成的?3、为什么它们都会转动?【案例5】电动机和发动机转动方向5、知识片面迁移 已知对新知起干扰作用,因而在已知向新知的转化中,注意力还常常集中到对过去概念操作的回忆上,知识片面迁移,反而形成负效应。 【案例6】指南针为什么能指方向?指南针的南极(S极)指向地理什么位置? 地磁场的南极和北极分别在何处?地磁场 地磁的北极在地理位置南极附近,地磁的南极在地理位置北极附近.指南针的南极(S极)指向地理什么位置?指南针的南极(S极)指向地理南方地理南【案例7】面镜和透镜 教材中一些综合性较强、时空跨越较大、变化较为复杂的内容,使学生一时难以接受和理解。6、教材内容复杂物距u___________________

像距v___________________物体到透镜中心O的距离 像到透镜中心O的距离 【案例8】凸透镜成像的特点凸透镜成像的规律u>2ff﹤u﹤2fu2f 正立放大虚像照相机幻灯机放大镜 (1)当猫想吃干鱼片时,物距变小;老鼠感到生命受到威胁,就要远离干鱼片,像距变大;刚开始老鼠离猫较近,比较紧张,身体缩成一团,像比较小;一旦像距变大后,逐步摆脱猫的控制,老鼠放松了,腰杆挺直了,像也就变大了。猫和老鼠的故事 猫 干鱼片 老鼠物距变小,像距变大,像变大。 (2)猫吃饱后远离干鱼片,老鼠才有机会靠近干鱼片;但越靠近干鱼片危险性越大,越缩成一团,像越小。 猫 干鱼片 老鼠物距变大,像距变小,像变小。猫和老鼠的故事 有些科学概念看起来是人为给予定义的,事实上却反映一定的原理关系,但学生却非常难以直观理解这些概念,因为学生缺乏体验概念的形成方法(问题解决、科学方法、观察证实),难以达到通俗易懂。7、概念形成方法缺失(2)从力的作用“成效”角度切入功概念【案例9】功的概念建立(1)功概念抽象而难懂的原因推车未动 力的这种作用“成效”应由两个因素共同决定,即做功的两个要素,一是作用在物体上的力,二是物体在力的方向上移动的距离;并用“力与距离”的乘积来表示做功的多少。

(3)让学生体验感悟 教材某些地方编写“生硬”,知识是塞给学生的,表现在一些实验设计上是因为教师事先已经知道实验结果,但学生在实验时却很纳闷。 8、教材编写“生硬”【案例10】探究杠杆的平衡条件实验数据任务一:观察原来平衡的杠杆,若改变力的大小,杠杆的平衡状态会怎么变化?任务二:观察原来平衡的杠杆,若改变力臂的大小,杠杆的平衡状态会怎么变化?任务三:观察原来不平衡的杠杆,若改变力的大小,杠杆的平衡状态会怎么变化? 到底是什么因素影响杠杆平衡?任务四:观察原来不平衡的杠杆,若改变力臂的大小,杠杆的平衡状态会怎么变化?任务五:观察比较原来不平衡的杠杆,动力的增大和动力臂的增大倍数相同时的效果。任务六:观察比较原来不平衡的杠杆,阻力的增大和阻力臂的增大倍数相同时的效果。策略1、演示法——实验丰富感知 加强演示实验,丰富感性认识,实现认知过程从具体到抽象,感性上升为理性。三、怎样化解难点两种猜想

(1)认为被空气托住的,

(2)认为被水粘着的。覆杯实验【案例11】证明大气压的存在覆杯实验 证明硬纸片不是被水“粘”住,而是空气托住的。思考

(1)增加空气

(2)空气消失

(3)水消失

(4)纸片消失设计实验 方案一人工制造真空 方案二没水也能吸纸 方案三 方案四策略2、揭示法——化抽象为形象 教师通过弹性预设,把教学难点化解成问题形式,以提问、提示或讨论等方式揭示问题本质,化抽象内容为具体形式,帮助学生解决难点。 两种解释

(1)认为被“压”上来的,(大气压)

(2)认为被“吸”上来的。(吸引力) 吸饮料【案例12】大气压作用的解释思考

(1)吸管里一段空气被吸走.

(2)吸管里气压变小.

(3)大气压推动作用.设计实验 证明饮料不是“吸”上来,而是被“压” 进来的?吸饮料图a 方案一图b疑点在“吸管里空气有没有被吸走” 图c 方案二瓶

内

气

球

膨

大 疑点在“开始吸气吸管里气压有没有减小” 图d 方案三疑点在“是不是靠大气压推动作用” 策略3、转化法——瓦解思维定势 凭借日常生活经验和直觉,已经形成一些错误的认识或思维惯性,此时教学的难点就是要纠正学生头脑中原有的错误观点,形成正确的认识或方法,帮助学生克服因思维定势而产生的消极影响, 【案例13】牛顿第一运动定律 1、认识错位“力是产生或维持物体运动的原因”,正确地认识“运动与力”的关系。 2、认识错位的根源在于忽视了物体接触面之间的摩擦作用。 策略4、迁移法——寻找连接纽带 运用知识迁移规律,从学生已有的知识和经验出发,寻找连接新旧知识的纽带来突破教学中的某些难点问题,因为新知识往往是旧知识的延伸和发展,又是后续知识的基础。【案例14】大气压的存在 声音的传播大气的压强 为什么电压能推动电荷运动而产生电流?1、组成一个电路共有几种元件?2、闭合开关后,小灯为

什么会亮?3、为什么小灯泡会有电流通过呢?4、为什么电路中接有电源

才会有电流呢? 这是因为电源能提供推动自由电荷一定方向的作用,这叫电压。【案例15】电压的概念 电源—电压—电流策略5、探究法——解除错误前概念 学生在学习概念之前,他们对这些概念大都有了一定的认识和了解,即已有学习中的前概念。

学生的前概念基本上是自己生活经验,这些经验是片面或是错误的,它是建立新概念的疑难点。

在教学中教师读懂学生的前概念,明确建立新概念的疑难点,让教学有的放矢。 在《蒸发》吸热致冷教学中,学生对生活中的现象:夏天吹电风扇感到非常凉爽是电风扇吹来冷风造成的,这种错误的前概念已经在学生的头脑中根深蒂固。

教师如何解除错误的前概念,突破教学的难点和学生的疑点是整个课堂的核心问题。【案例16】蒸发吸热 1.温度计置于空气中,读数是 ℃。

2.用小风扇吹温度计,读数是 ℃。

3.温度计插入盛有酒精的密闭瓶子中,读数是 ℃。

4.温度计从酒精中取出后,读数怎样变化? 最低的温度是 ℃。新的前概念 由于酒精温度较低使温度计温度降低。 通过A和C的对比说明酒精蒸发吸热;通过C和D的对比说明了空气流速加快使蒸发吸热加快,从而使降温加快;通过A和B的对比风不会使温度计温度发生变化,消除有些学生已有的“扇子对温度计扇风带来的冷气使读数降低”的错误认识,有效建构了蒸发吸热的知识。 教师让学生主体探究,在探究中学生自己找到“覆盖”前概念的有效途径,主动建构新概念,解除前概念,很好地突破教学疑难点。 对于教学中的难点,我们不能企求一步到位,务必注意分散难点,不至于使学生望而却步,这样才能达到预期的效果。策略6、借梯法——合理分散难点 问题情境的设置就具有了合理的程序和阶梯性,把学生的思维逐步引向新的高度,1、实验:把一铁块和一木块同时放在水中

问:铁块放在水中下沉,木块放在水中上浮,为何?

学生猜测:铁块重,木块轻

2、实验:将一枚铁针和一大木块同时放入水中

问:为什么铁针下沉呢?

学生猜测:铁的密度大

3、实验:将一铁盒子放入水中

问:铁盒为何漂在水面上呢?

学生猜测:铁盒是空心的

4、那将自行车车铃放入水中,车铃下沉。为何呢?【案例17】“物体的沉浮条件” 这样循序渐进,逐步积累,不仅使学生知道了物体的浮沉条件不单是由它的重力、密度等决定的,而是由它的重力和浮力的大小比较决定的。

这样不但扫除了学生认知过程中的障碍,而且大大增强了学生的参与度和参与欲,激发了学生的学习兴趣,使学生感到学习是很有趣的、不难的。(学生疑惑…)

引出接着要讲的难点:物体的浮沉是由什么决定的?策略7、体验法——活动增强感受 教师创设具有一定情绪色彩的、以形象为主体的生动具体的场景,让学生有一定的体验活动,丰富的体验活动增强了学生的切身感受,体验活动帮助学生理解抽象的概念或原理,并使学生的心理机能得到发展。1、电流形成过程的理解成了教学难点【案例18】电流是怎样形成的 由于这些微观粒子的运动是看不见、摸不着,对八年级学生来讲十分抽象,难以理解电荷的定向移动。 2、凭借想象学生还无法真正形成物理表象。 水流3、凭借实践活动确立物理图景,形成表象。 把“电流”与“人的流动”进行类比,通过观察“人的流动”的形成过程,并以此为基点去理解、概括电流的形成过程。 通过学生们的参与和观察,感悟到“人流”是由于“人”在通道中发生定向移动而形成的。 把通道中“人流”的形成过程迁移到导体中电荷的定向移动形成电流。具体的做法:【案例19】电的安全使用问题1.流入人体的电流值达到多大时,才会造成伤害事故呢? 问题2.人体的安全电压应该是多少?问题3.人体的触电事故是怎样发生的? 问题4.该怎样解释人体触电事故呢?问题5.低压触电怎样补救?高压触电怎么避免?问题6.生活用电中要特别警惕什么?(1)图中哪种情况下会发生触电事故呢?问题3.人体的触电事故是怎样发生的? 竹竿表演触电发生情况(2)如何想办法证明有触电情况发生呢? 用测电笔连接电路演示,若氖管发光,说明有电流通过,假设是人直接接触就会发生触电事故;最后通过演示达到解决疑难问题的目的。 (1) (2) (3)问题4.该怎样解释人体触电事故呢?策略8、合作法——解决隐蔽的困惑 为了避免学生被动接受知识,消除课后仍然印象模糊甚至混淆,我们将该知识点交给学生自己讨论和探究,学生在讨论中相互交流看法,使隐蔽的错误认识充分暴露出来。 当物体静止在水平面上,

两力大小相等F=G。 压力就是重力?( )【案例20】压力是不是等于重力 让学生自己从力的三要素上区分。 化抽象为形象,

化复杂为简单,

化生疏为熟悉,

化难为易 难点化解終极目标谢谢指导!

我们在制定教学目标时所确定的难点就应该是重点中的难点。

非重点中的难点是需要摒弃的。二、为何是难点1、感性认识不足 对于学习的内容,学生缺乏相应的感性认识,因而难以开展抽象思维活动,不能较快或较好地理解。【案例1】密度的概念 究其原因,学生对质量和体积的元认知是各自独立的,没有认为它们是有联系的。 密度是一个非常抽象的概念,既不具体又不直观,无法利用感性的经验来理解和概括及判断,生活经验与物理知识难以对接。 通过实验寻找联系,利用比值定义法建立

密度概念。 你怎么知道家里每个月自来水要用的吨数呢?t质量体积探究:水的质量与体积的关系?实验器材:天平及砝码量筒烧杯实验步骤:1.用量筒测出20厘米3的水,用天平测出它的质量.2.用量筒测出40厘米3的水,用天平测出它的质量.

3.用量筒测出60厘米3的水,用天平测出它的质量.实验数据质量/体积

(克/厘米3)得出结论1、水的质量与体积成正比。2、水质量和体积的比值是一个不变的量为1克/厘米3。密度常见物质的密度 密度是物质的一种特性2、理解上的障碍 对于学习的内容,行文思路因内容“背后”严密的推理论证的隐性潜藏,而导致学生理解上的障碍,又成了教学的难点。 【案例2】摩擦力的方向1、感受摩擦力2、两个相互接触的物体,当它们做相对运动时,在接触面上会产生阻碍相对运动的力,这种力叫摩擦力。3、摩擦力的方向(动力)4、使人前进的动力 学生头脑中原有的生活经验与科学事实相悖,并且学生还对原经验具有较强的思维惯性。

建立正确的科学概念,克服纠正元认识成了很大难题;3、学生思维定势 利用提供的器材(气球、海绵、橡皮筋、小车、塑料珠等),用手将力作用在这些物体上,物体发生了什么变化?【案例3】力的存在力能改变物体的形状学生例举:力使物体发生形变。 用力按玻璃瓶,它发生形变了吗? 在学习新的概念时,学生缺少相应的已知概念作为基础,或学生对已知概念、基本操作掌握不准确、不清晰,使学生陷入了认知的困境。4、知识缺乏储备【案例4】小磁针运动方向的判断奥斯特实验1、上面这二幅分别是什么原理图?2、上面这二幅分别是什么原理制成的?3、为什么它们都会转动?【案例5】电动机和发动机转动方向5、知识片面迁移 已知对新知起干扰作用,因而在已知向新知的转化中,注意力还常常集中到对过去概念操作的回忆上,知识片面迁移,反而形成负效应。 【案例6】指南针为什么能指方向?指南针的南极(S极)指向地理什么位置? 地磁场的南极和北极分别在何处?地磁场 地磁的北极在地理位置南极附近,地磁的南极在地理位置北极附近.指南针的南极(S极)指向地理什么位置?指南针的南极(S极)指向地理南方地理南【案例7】面镜和透镜 教材中一些综合性较强、时空跨越较大、变化较为复杂的内容,使学生一时难以接受和理解。6、教材内容复杂物距u___________________

像距v___________________物体到透镜中心O的距离 像到透镜中心O的距离 【案例8】凸透镜成像的特点凸透镜成像的规律u>2ff﹤u﹤2fu

(3)让学生体验感悟 教材某些地方编写“生硬”,知识是塞给学生的,表现在一些实验设计上是因为教师事先已经知道实验结果,但学生在实验时却很纳闷。 8、教材编写“生硬”【案例10】探究杠杆的平衡条件实验数据任务一:观察原来平衡的杠杆,若改变力的大小,杠杆的平衡状态会怎么变化?任务二:观察原来平衡的杠杆,若改变力臂的大小,杠杆的平衡状态会怎么变化?任务三:观察原来不平衡的杠杆,若改变力的大小,杠杆的平衡状态会怎么变化? 到底是什么因素影响杠杆平衡?任务四:观察原来不平衡的杠杆,若改变力臂的大小,杠杆的平衡状态会怎么变化?任务五:观察比较原来不平衡的杠杆,动力的增大和动力臂的增大倍数相同时的效果。任务六:观察比较原来不平衡的杠杆,阻力的增大和阻力臂的增大倍数相同时的效果。策略1、演示法——实验丰富感知 加强演示实验,丰富感性认识,实现认知过程从具体到抽象,感性上升为理性。三、怎样化解难点两种猜想

(1)认为被空气托住的,

(2)认为被水粘着的。覆杯实验【案例11】证明大气压的存在覆杯实验 证明硬纸片不是被水“粘”住,而是空气托住的。思考

(1)增加空气

(2)空气消失

(3)水消失

(4)纸片消失设计实验 方案一人工制造真空 方案二没水也能吸纸 方案三 方案四策略2、揭示法——化抽象为形象 教师通过弹性预设,把教学难点化解成问题形式,以提问、提示或讨论等方式揭示问题本质,化抽象内容为具体形式,帮助学生解决难点。 两种解释

(1)认为被“压”上来的,(大气压)

(2)认为被“吸”上来的。(吸引力) 吸饮料【案例12】大气压作用的解释思考

(1)吸管里一段空气被吸走.

(2)吸管里气压变小.

(3)大气压推动作用.设计实验 证明饮料不是“吸”上来,而是被“压” 进来的?吸饮料图a 方案一图b疑点在“吸管里空气有没有被吸走” 图c 方案二瓶

内

气

球

膨

大 疑点在“开始吸气吸管里气压有没有减小” 图d 方案三疑点在“是不是靠大气压推动作用” 策略3、转化法——瓦解思维定势 凭借日常生活经验和直觉,已经形成一些错误的认识或思维惯性,此时教学的难点就是要纠正学生头脑中原有的错误观点,形成正确的认识或方法,帮助学生克服因思维定势而产生的消极影响, 【案例13】牛顿第一运动定律 1、认识错位“力是产生或维持物体运动的原因”,正确地认识“运动与力”的关系。 2、认识错位的根源在于忽视了物体接触面之间的摩擦作用。 策略4、迁移法——寻找连接纽带 运用知识迁移规律,从学生已有的知识和经验出发,寻找连接新旧知识的纽带来突破教学中的某些难点问题,因为新知识往往是旧知识的延伸和发展,又是后续知识的基础。【案例14】大气压的存在 声音的传播大气的压强 为什么电压能推动电荷运动而产生电流?1、组成一个电路共有几种元件?2、闭合开关后,小灯为

什么会亮?3、为什么小灯泡会有电流通过呢?4、为什么电路中接有电源

才会有电流呢? 这是因为电源能提供推动自由电荷一定方向的作用,这叫电压。【案例15】电压的概念 电源—电压—电流策略5、探究法——解除错误前概念 学生在学习概念之前,他们对这些概念大都有了一定的认识和了解,即已有学习中的前概念。

学生的前概念基本上是自己生活经验,这些经验是片面或是错误的,它是建立新概念的疑难点。

在教学中教师读懂学生的前概念,明确建立新概念的疑难点,让教学有的放矢。 在《蒸发》吸热致冷教学中,学生对生活中的现象:夏天吹电风扇感到非常凉爽是电风扇吹来冷风造成的,这种错误的前概念已经在学生的头脑中根深蒂固。

教师如何解除错误的前概念,突破教学的难点和学生的疑点是整个课堂的核心问题。【案例16】蒸发吸热 1.温度计置于空气中,读数是 ℃。

2.用小风扇吹温度计,读数是 ℃。

3.温度计插入盛有酒精的密闭瓶子中,读数是 ℃。

4.温度计从酒精中取出后,读数怎样变化? 最低的温度是 ℃。新的前概念 由于酒精温度较低使温度计温度降低。 通过A和C的对比说明酒精蒸发吸热;通过C和D的对比说明了空气流速加快使蒸发吸热加快,从而使降温加快;通过A和B的对比风不会使温度计温度发生变化,消除有些学生已有的“扇子对温度计扇风带来的冷气使读数降低”的错误认识,有效建构了蒸发吸热的知识。 教师让学生主体探究,在探究中学生自己找到“覆盖”前概念的有效途径,主动建构新概念,解除前概念,很好地突破教学疑难点。 对于教学中的难点,我们不能企求一步到位,务必注意分散难点,不至于使学生望而却步,这样才能达到预期的效果。策略6、借梯法——合理分散难点 问题情境的设置就具有了合理的程序和阶梯性,把学生的思维逐步引向新的高度,1、实验:把一铁块和一木块同时放在水中

问:铁块放在水中下沉,木块放在水中上浮,为何?

学生猜测:铁块重,木块轻

2、实验:将一枚铁针和一大木块同时放入水中

问:为什么铁针下沉呢?

学生猜测:铁的密度大

3、实验:将一铁盒子放入水中

问:铁盒为何漂在水面上呢?

学生猜测:铁盒是空心的

4、那将自行车车铃放入水中,车铃下沉。为何呢?【案例17】“物体的沉浮条件” 这样循序渐进,逐步积累,不仅使学生知道了物体的浮沉条件不单是由它的重力、密度等决定的,而是由它的重力和浮力的大小比较决定的。

这样不但扫除了学生认知过程中的障碍,而且大大增强了学生的参与度和参与欲,激发了学生的学习兴趣,使学生感到学习是很有趣的、不难的。(学生疑惑…)

引出接着要讲的难点:物体的浮沉是由什么决定的?策略7、体验法——活动增强感受 教师创设具有一定情绪色彩的、以形象为主体的生动具体的场景,让学生有一定的体验活动,丰富的体验活动增强了学生的切身感受,体验活动帮助学生理解抽象的概念或原理,并使学生的心理机能得到发展。1、电流形成过程的理解成了教学难点【案例18】电流是怎样形成的 由于这些微观粒子的运动是看不见、摸不着,对八年级学生来讲十分抽象,难以理解电荷的定向移动。 2、凭借想象学生还无法真正形成物理表象。 水流3、凭借实践活动确立物理图景,形成表象。 把“电流”与“人的流动”进行类比,通过观察“人的流动”的形成过程,并以此为基点去理解、概括电流的形成过程。 通过学生们的参与和观察,感悟到“人流”是由于“人”在通道中发生定向移动而形成的。 把通道中“人流”的形成过程迁移到导体中电荷的定向移动形成电流。具体的做法:【案例19】电的安全使用问题1.流入人体的电流值达到多大时,才会造成伤害事故呢? 问题2.人体的安全电压应该是多少?问题3.人体的触电事故是怎样发生的? 问题4.该怎样解释人体触电事故呢?问题5.低压触电怎样补救?高压触电怎么避免?问题6.生活用电中要特别警惕什么?(1)图中哪种情况下会发生触电事故呢?问题3.人体的触电事故是怎样发生的? 竹竿表演触电发生情况(2)如何想办法证明有触电情况发生呢? 用测电笔连接电路演示,若氖管发光,说明有电流通过,假设是人直接接触就会发生触电事故;最后通过演示达到解决疑难问题的目的。 (1) (2) (3)问题4.该怎样解释人体触电事故呢?策略8、合作法——解决隐蔽的困惑 为了避免学生被动接受知识,消除课后仍然印象模糊甚至混淆,我们将该知识点交给学生自己讨论和探究,学生在讨论中相互交流看法,使隐蔽的错误认识充分暴露出来。 当物体静止在水平面上,

两力大小相等F=G。 压力就是重力?( )【案例20】压力是不是等于重力 让学生自己从力的三要素上区分。 化抽象为形象,

化复杂为简单,

化生疏为熟悉,

化难为易 难点化解終极目标谢谢指导!

同课章节目录