浙教版科学:初中科学地理疑难知识讨论

图片预览

文档简介

课件81张PPT。初中科学地理疑难知识

讨论 地球与宇宙

我们居住的地球

地球仪和地图

太阳和月球

观察太空

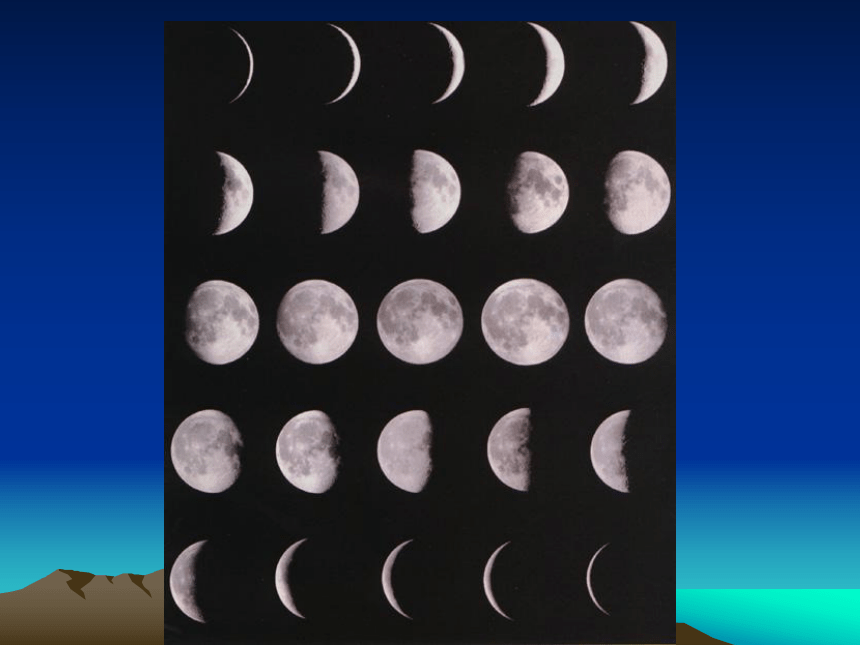

月相

日食和月食

探索宇宙有关“地球仪和地图”

地图——就是依据一定的数学法则,使用制图语言,通过制图综合,在一定的载体上,表达地球(或其他天体)上各种事物的空间分布、联系及时间中的发展变化状态的图形。

地图投影

地图投影是研究把地球椭球体面上的经纬网按照一定的数学法则转绘到平面上的方法及其变形问题。地图投影的方法有几何法和解析法。几何法是以平面、圆柱面、圆锥面为承影面,将曲面(地球椭球面)转绘到平面(地图)上的一种古老方法,这种直观的透视投影方法有很大的局限性。解析法是确定球面上的地理坐标与平面上对应点的直角坐标之间的函数关系。我国基本比例尺地形图采用1:100万地形图,20世纪70年代以前一直采用国际百万分之一投影(又称改良都圆锥投影),现在改用正轴等角割圆锥投影。我国1:50万和更大比例尺地形图,统一采用高斯-克吕格投影。高斯-克吕格投影是横轴等角椭圆柱投影。其原理是:假设用一空心圆柱横套在地球椭球体上,使椭圆柱轴通过地心,椭圆柱面与椭圆体面某一经线相切;然后,用解析法使地球椭球体面上经纬网保持角度相等的关系,并投影到椭圆柱面上;最后,将椭圆柱面切开展成平面,就得到投影后的图形。此投影由德国科学家高斯首创,后经克吕格补充,简称高斯投影。

课本图3-14:卫星遥感拍摄的地貌图

天球、天球仪与星座天球

天球仪

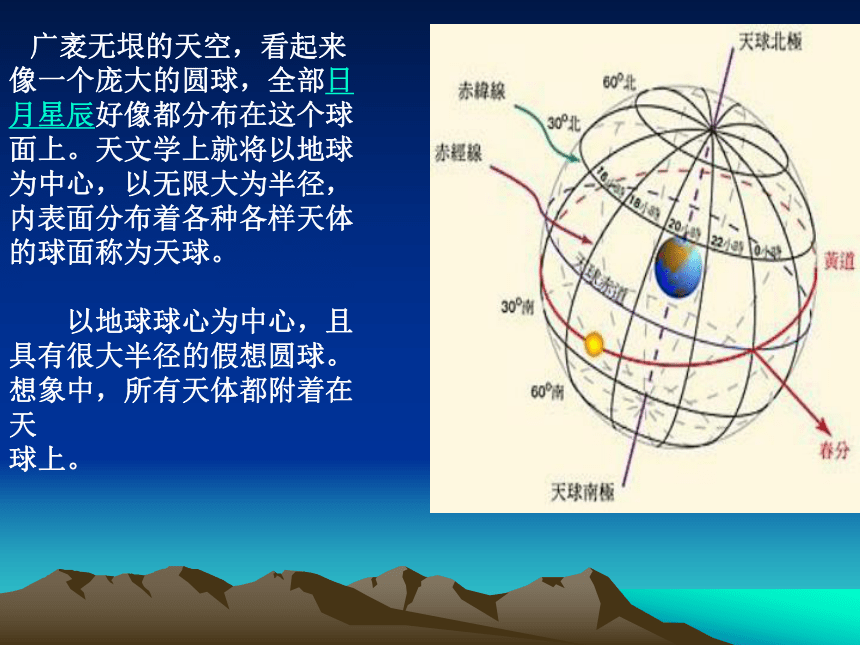

星座 广袤无垠的天空,看起来像一个庞大的圆球,全部日月星辰好像都分布在这个球面上。天文学上就将以地球为中心,以无限大为半径,内表面分布着各种各样天体的球面称为天球。

以地球球心为中心,且具有很大半径的假想圆球。想象中,所有天体都附着在天

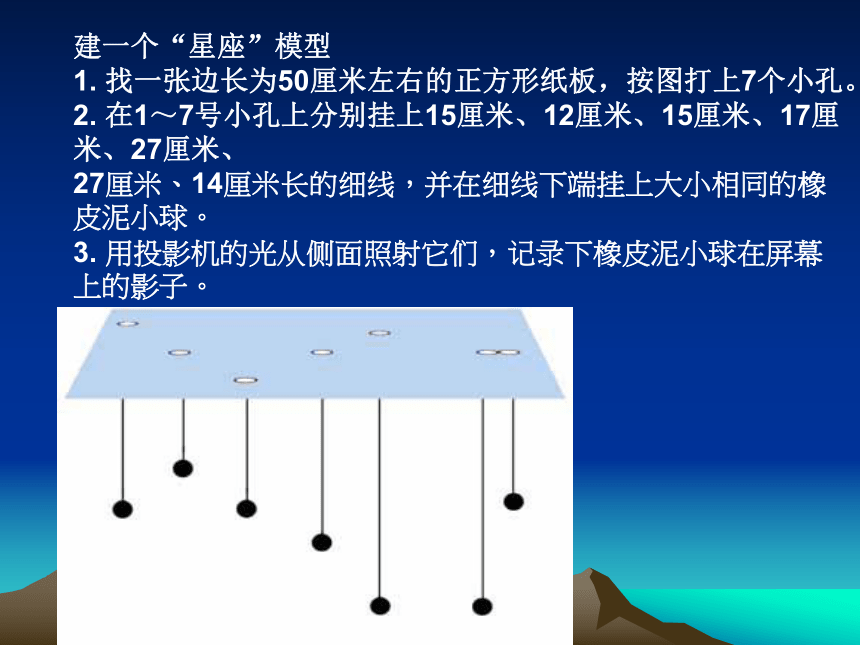

球上。 建一个“星座”模型

1. 找一张边长为50厘米左右的正方形纸板,按图打上7个小孔。

2. 在1~7号小孔上分别挂上15厘米、12厘米、15厘米、17厘米、27厘米、

27厘米、14厘米长的细线,并在细线下端挂上大小相同的橡皮泥小球。

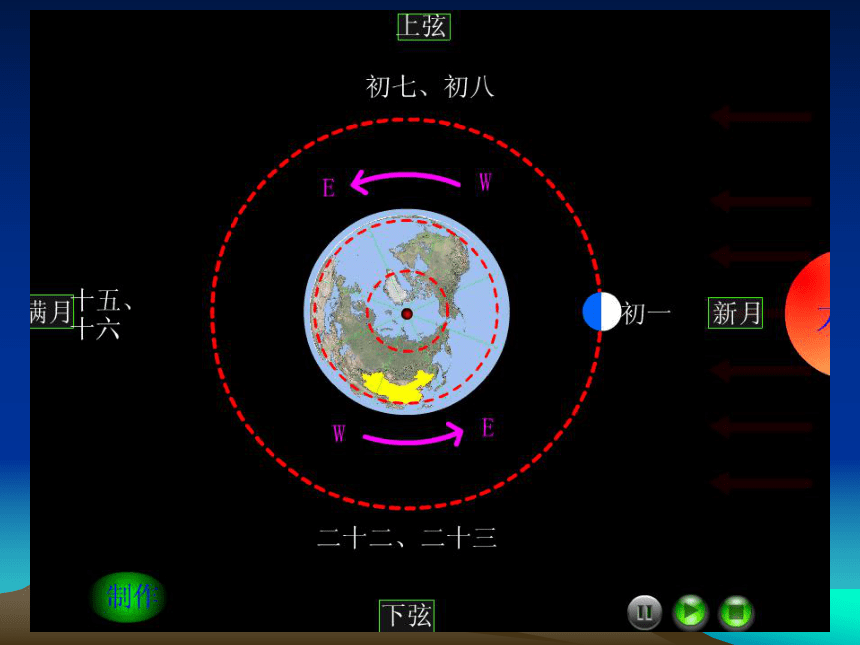

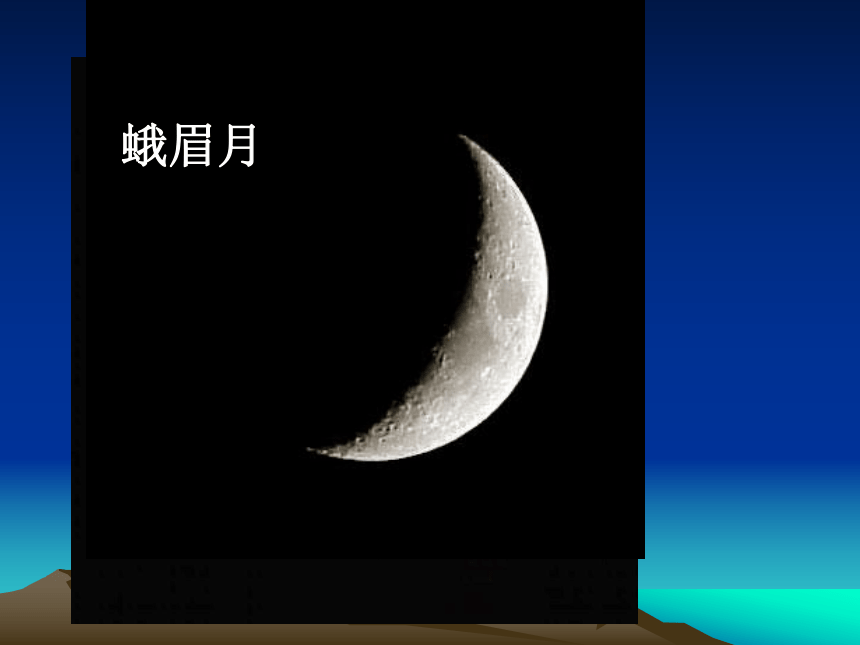

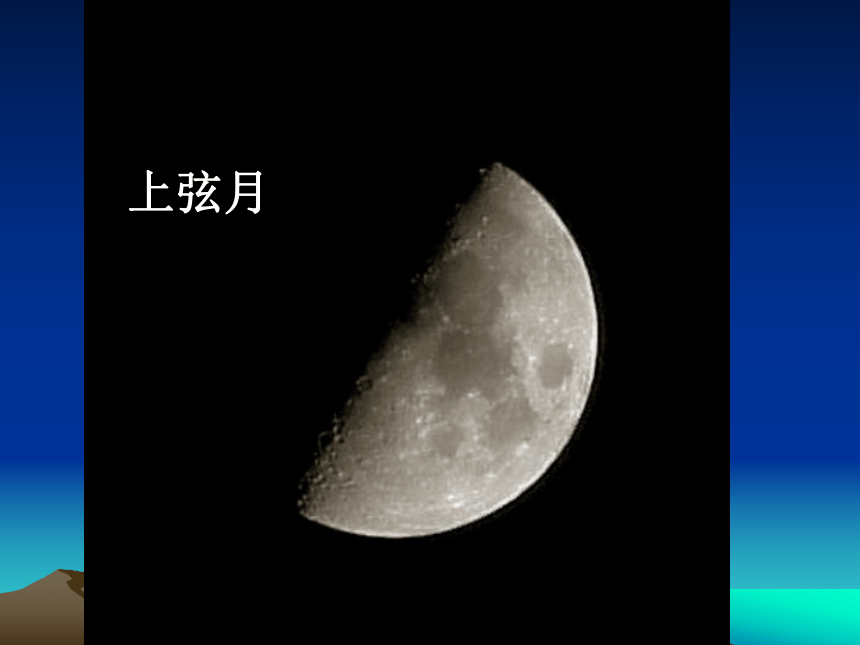

3. 用投影机的光从侧面照射它们,记录下橡皮泥小球在屏幕上的影子。新月蛾眉月上弦月上凸月满月下凸月下弦月残月日食的形成太阳月球地球本影半影全食偏食2005.10.03日环食我国可见偏食

2006.03.29日全食我国可见偏食

2007.03.19日偏食我国可见偏食

2008.08.01日全食全食带从新疆北到河南

2009.01.26日环食我国可见偏食

2009.07.22日全食全食带从西藏南到长江口2010-06-26月偏食18:18;20:54

2011-06-16月全食02:19;06:03 2011-12-10月全食20:18;(11日) 00:14 2012-06-04月偏食17:53;20:13 2013-04-26月偏食03:52;04:28 2014-10-08月全食17:08;20:36 2015-04-04月全食18:23;21:43 2017-08-08月偏食01:21;03:15 2018-01-31月全食19:45;23:19 2018-07-28月全食02:33;06:13 2019-07-17月偏食04:06;06:58 * 均为北京时间

不断运动的地球

地球的自转

北京的时间和“北京时间”

地球的绕日运动

日历上的科学

地壳变动和火山地震

地球表面的七巧板——板块

地形和表示地形的地图地球自转的方向是自西向东

逆时针顺时针E1E2E3恒星太阳地球轨道太阳日:24h

地球共转过360度59分。

23h56m4sE1恒星太阳地球轨道如果自转方向变成顺时针方向 ,公 转方向不变,会出现什么情况呢?恒星日大于太阳日 地球运动的地理意义(一)自 转地球是一个不发光

也不透明的球体昼夜现象地球自转昼

夜

更

替晨昏线(晨线)N要求观察判断:在侧视图中晨线与昏线的区别。水平方向上移动的物体发生偏向南左北右复习回顾:地球自转的地理意义1.昼夜更替2.地方时3.沿地表水平移动

的物体产生偏向晨昏线每隔15度划分

一时区南左

北右北京的时间——北京地方时,东经116度

北京时间——东八区的区时,东经120度地球的运动北京和巴黎的日出时间又相差几小时呢?

北京和纽约呢?

世界时区图可以帮助我们迅速地寻找到这些问题的答案。地方时:因经度而不同的时刻0o180o180o7.5oW7.5oE中时区15oE22.5oE东一区120oE东八区时间东加西减时间东加西减 当北京的时间为下午2时,俄罗斯的莫斯科的时间应是几时?东京呢?(北京的时区是东八区;莫西科的时区是东三区;东京的时区是东九区)莫斯科的时间是上午9时;东京的时间是下午3时。莫斯科:14-5=9(时); 东京:14+1=15(时)日界线黄赤交角 地球绕日运行的椭圆路线叫公转轨道365日6时9分地球公转轨道的平面叫黄道平面地球赤道的平面叫赤道平面,与地轴垂直黄道平面与赤道平面黄道平面与赤道平面的交角称黄赤交角地轴、黄道平面和赤道平面的关系太阳直射点在南北回归线间运动的轨迹20°20°太阳高度角夏至日日照图冬至日日照图春、秋分日照图春秋分日北半球的夏至日北半球的冬至日3.21赤道昼夜平分3、4、5月6.22北回归线昼长夜短6、7、8月9.23赤道昼夜平分9、10、11月12.22南回归线昼短夜长12、1、2月晨昏线自西向东1年,约为365天6时9分近日点附近较快,远日点附近较慢

平均角速度59′/d

平均线速度是30km/s自西向东( 北逆南顺 )角速度:除极点外,各点相等均为15°/h线速度:从赤道向两极递减一个恒星日地球绕其自转轴的旋转运动地球绕太阳 的运动一 、昼夜长短和正午太阳高度角的变化1、昼夜长短的变化(1)昼夜长短状况与太阳直 射 点位置的关系: 直射点所在的半球昼长夜短,且纬度越高昼越长。地球运动的地理意义(二)(2)昼夜长短的变化与太阳直射点移动的关系 : 直射点移向

的半球昼增长 直射点向北移,北半球昼增长。 直射点向南移,南半球昼增长。 2、正午太阳高度角的变化 (1)正午太阳高度角的纬度分布规律 规 律:由直射点向南北两方降低 (3)春、秋分全球昼夜平分,赤道永远昼夜平分。 正午太阳高度的纬度分布规律太阳高度角纬度分布规律赤道赤道北回归线南回归线二 、四季和五带的划分达最大值达最大值达最小值达最小值每年太阳直射两次1、 四季的划分:天文四季(西方国家、我国)

气候四季2、五带的划分 (2)正午太阳高度角的季节变化 冬季和夏季之间的过渡季节。春季:四季的更替:夏季:一年中太阳最高、白昼最长的季节。冬季:一年中太阳最低、白昼最短的季节。地球的“外衣”——大气

大气层

天气和气温

大气的压强

大气压与人类生活

风

为什么会降水

明天的天气怎么样

气候和影响气候的因素

中国东部的季风与西部的干旱气候对流层大气的受热过程1、大气对太阳辐射的削弱作用 假如到达大气上界的太阳辐射定为百分之百,而实际上最后到达地球表面的太阳辐射却只有百分之四十七。这是什么原因造成的?辐射能力[J/(cm2.min.um)波长(um)紫外线可见光红外线>0.76<0.40.4-0.7643%50%7%可见光太阳辐射随波长的变化示意图辐射规律1、物体的温度越高,辐射中

最强 部 分 的 波 长 越 ____2、物体的温度越____,辐射中

最强部分的波长越 _____低长短短波辐射长波辐射(红外线)可以推知:由于地面和大气的温度都比较低,所以地面辐射和大气辐射都属于长波辐射;而太阳辐射属于短波辐射。波长:大气辐射>地面辐射>太阳辐射大气对太阳辐射的吸收作用臭氧大量吸收波长较长的紫外线二氧化碳、水汽吸收红外线(选择特性)(大气对太阳辐射中能量最强的可见光吸收得很少,大部分 可见光能够透过大气到地面)氧原子吸收波长较短的紫外线大气对太阳辐射的反射作用:参与 的大气成分:特点:大气对太阳辐射的散射作用:参与的大气成分:云层、尘埃无选择性空气分子和微小尘埃特点:具有选择性氧原子、臭氧(平流层) 水汽、二氧化碳(对流层)紫外线红外线吸收强烈,有选性,大部分可见光可穿透云层、尘埃各种波长同样被反射无选择性,反射光呈白色空气分子、微小尘埃蓝色光最易被散射向四面八方散射 ,有选择性小结:大气对太阳辐射的削弱作用大气对地面的保温作用地面增温大气吸收“太阳暖大地”“大气还大地”“大地暖大气”大气吸收 、

反射、

散射等削弱

作用地面辐射是近地面大气主要、直接的热源。太阳辐射

地面辐射

大气逆辐射——短波辐射长波辐射对地面具有保温作用 太阳辐射能是地球大气最重要的能量来源。强调:请问:

1、庐山脚下海拔50M的九江某地的气温为200C,山上海拔1550M的某地气温大约为?

2、解释下面诗句中的自然现象:人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。常恨春归无觅处,不知转入此中来。植物与土壤

土壤中有什么

各种各样的土壤

植物与土壤

植物体中物质的运输

叶的蒸腾作用和结构

保护土壤影响土壤形成的因素

母质因素

气候因素

生物因素

地形因素

时间因素

人类因素 土壤形成的母质因素

风化作用使岩石破碎,理化性质改变,形成结构疏松的风化壳,

其上部可称为土壤母质。如果风化壳保留在原地,形成残积物,

便称为残积母质;如果在重力、流水、风力、冰川等作用下风化

物质被迁移形成崩积物、冲积物、海积物、湖积物、冰碛物和风积

物等,则称为运积母质。

成土母质是土壤形成的物质基础和植物矿质养分元素(氮除外)

的最初来源。

母质代表土壤的初始状态,它在气候与生物的作用下,经过上千

年的时间,才逐渐转变成可生长植物的土壤。母质对土壤的物理

性状和化学组成均产生重要的作用,这种作用在土壤形成的初期

阶段最为显著。随着成土过程进行得愈久,母质与土壤间性质的

差别也愈大,尽管如此,土壤中总会保存有母质的某些特征。 土壤形成的气候因素

气候对于土壤形成的影响,直接影响为通过土壤与大气之间经常进行的水分和热量交换,对土壤水、热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度的影响。通常温度每增加10℃,化学反应速度平均增加1~2倍;温度从0℃增加到50℃,化合物的解离度增加7倍。在寒冷的气候条件下,一年中土壤冻结达几个月之久,微生物分解作用非常缓慢,使有机质积累起来;而在常年温暖湿润的气候条件下,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,使有机质含量趋于减少。

气候还可以通过影响岩石风化过程以及植被类型等间接地影响土壤的形成和发育。一个显著的例子是,从干燥的荒漠地带或低温的苔原地带到高温多雨的热带雨林地带,随着温度、降水、蒸发以及不同植被生产力的变化,有机残体归还逐渐增多,化学与生物风化逐渐增强,风化壳逐渐加厚 。 土壤形成的生物因素

生物是土壤有机物质的来源和土壤形成过程中最活跃的因素。土壤的本质特征——肥力的产生与生物的作用是密切相关的。在生物作用下从岩石到土壤的形成过程, 岩石表面在适宜的日照和湿度条件下滋生出苔薛类生物,它们依靠雨水中溶解的微量岩石矿物质得以生长,同时产生大量分泌物对岩石进行化学、生物风化;随着苔藓类的大量繁殖,生物与岩石之间的相互作用日益加强,岩石表面慢慢地形成了土壤;此后,一些高等植物在年幼的土壤上逐渐发展起来,形成土体的明显分化。 在生物因素中,植物起着最为重要的作用。绿色植物有选择地吸收母质、水体和大气中的养分元素,并通过光合作用制造有机质,然后以枯枝落叶和残体的形式将有机养分归还给地表。不同植被类型的养分归还量与归还形式的差异是导致土壤有机质含量高低的根本原因。例如,森林土壤的有机质含量一般低于草地,这是因为草类根系茂密且集中在近地表的土壤中,向下则根系的集中程度递减,从而为土壤表层提供了大量的有机质,而树木的根系分布很深,直接提供给土壤表层的有机质不多,主要是以落叶的形式将有机质归还到地表。动物除以排泄物、分泌物和残体的形式为土壤提供有机质,并通过啃食和搬运促进有机残体的转化外,有些动物如蚯蚓、白蚁还可通过对土体的搅动,改变土壤结构、孔隙度和土层排列等。微生物在成土过程中的主要功能是有机残体的分解、转化和腐殖质的合成。 土壤形成的地形因素

地形对土壤形成的影响主要是通过引起物质、能量的再分配而间接地作用于土壤的。在山区,由于温度。降水和湿度随着地势升高的垂直变化,形成不同的气候和植被带,导致土壤的组成成分和理化性质均发生显著的垂直地带分化。对美国西南部山区土壤特性的考察发现,土壤有机质含量、总孔隙度和持水量均随海拔高度的升高而增加,而pH值随海拔高度的升高而降低。此外,坡度和坡向也可改变水、热条件和植被状况,从而影响土壤的发育。在陡峭的山坡上,由于重力作用和地表径流的侵蚀力往往加速疏松地表物质的迁移,所以很难发育成深厚的土壤;而在平坦的地形部位,地表疏松物质的侵蚀速率较慢,使成土母质得以在较稳定的气候、生物条件下逐渐发育成深厚的土壤。阳坡由于接受太阳辐射能多于阴坡,温度状况比阴坡好,但水分状况比阴坡差,植被的覆盖度一般是阳坡低于阴坡,从而导致土壤中物理、化学和生物过程的差异。 土壤形成的人类因素

在五大自然成土因素之外,人类生产活动对土壤形成的影响亦不容忽视,主要表现在通过改变成土因素作用于土壤的形成与演化。其中以改变地表生物状况的影响最为突出,典型例子是农业生产活动,它以稻、麦、玉米、大豆等一年生草本农作物代替天然植被,这种人工栽培的植物群落结构单一,必须在大量额外的物质、能量输入和人类精心的护理下才能获得高产。因此,人类通过耕耘改变土壤的结构、保水性、通气性;通过灌溉改变土壤的水分、温度状况;通过农作物的收获将本应归还土壤的部分有机质剥夺,改变土壤的养分循环状况;再通过施用化肥和有机肥补充养分的损失,从而改变土壤的营养元素组成、数量和微生物活动等。最终将自然土壤改造成为各种耕作土壤。人类活动对土壤的积极影响是培育出一些肥沃、高产的耕作土壤,如水稻土等;同时由于违反自然成土过程的规律,人类活动也造成了土壤退化如肥力下降、水土流失、盐渍化、沼泽化、荒漠化和土壤污染等消极影响。 土壤形成的时间因素

在上述各种成土因素中,母质和地形是比较稳定的影响因素,气候和生物则是比较活跃的影响因素,它们在土壤形成中的作用随着时间的演变而不断变化。因此,土壤是一个经历着不断变化的自然实体,并且它的形成过程是相当缓慢的。在酷热、严寒、干旱和洪涝等极端环境中,以及坚硬岩石上形成的残积母质上,可能需要数千年的时间才能形成土壤发生层,例如在沙丘土中,特别是在林下,典型灰壤的发育需要1000~1500年。但在变化比较缓和的环境条件中,以及利于成土过程进行的疏松成土母质上,土壤剖面的发育要快得多。 土壤发育时间的长短称为土壤年龄。从土壤开始形成时起直到目前为止的年数称为绝对年龄。例如,北半球现存的土壤大多是在第四纪冰川退却后形成和发育的。高纬地区冰碛物上的土壤绝对年龄一般不超过一万年,低纬未受冰川收用地区的土壤绝对年龄可能达到数十万年至百万年,其起源可追溯到第三纪。 由土壤的发育阶段和发育程度所决定的土壤年龄称为相对年龄。在适宜的条件下,成土母质首先在生物的作用下进入幼年土壤发育阶段,这一阶段的特点是土体很薄,有机质在表土积累,化学-生物风化作用与淋溶作用很弱,剖面分化为A层和C层,土壤的性质在很大程度上还保留着母质的特征。随着B层的形成和发育,土壤进入成熟阶段,这一阶段有机质积累旺盛,易风化的矿物质强烈分解,在淀积层中粘粒大量积聚,土壤肥力和自然生产力均达到最高水平。经过相当长的时间以后,成熟土壤出现强烈的剖面分化,出现E层,并使A层和B层的特征发生显著差异,有机质累积过程减弱,矿物质分解进入最后阶段,只有抗风化最强的矿物残留在土体中,淀积层中粘粒积聚形成粘盘,土壤进入老年阶段,这一阶段土壤的肥力和自然生产力都明显降低。 演化的自然

宇宙的起源

太阳系的形成与地球的诞生

恒星的一生

地球的演化和生命的诞生

生物的进化

进化与遗传

我们居住的地球

地球仪和地图

太阳和月球

观察太空

月相

日食和月食

探索宇宙有关“地球仪和地图”

地图——就是依据一定的数学法则,使用制图语言,通过制图综合,在一定的载体上,表达地球(或其他天体)上各种事物的空间分布、联系及时间中的发展变化状态的图形。

地图投影

地图投影是研究把地球椭球体面上的经纬网按照一定的数学法则转绘到平面上的方法及其变形问题。地图投影的方法有几何法和解析法。几何法是以平面、圆柱面、圆锥面为承影面,将曲面(地球椭球面)转绘到平面(地图)上的一种古老方法,这种直观的透视投影方法有很大的局限性。解析法是确定球面上的地理坐标与平面上对应点的直角坐标之间的函数关系。我国基本比例尺地形图采用1:100万地形图,20世纪70年代以前一直采用国际百万分之一投影(又称改良都圆锥投影),现在改用正轴等角割圆锥投影。我国1:50万和更大比例尺地形图,统一采用高斯-克吕格投影。高斯-克吕格投影是横轴等角椭圆柱投影。其原理是:假设用一空心圆柱横套在地球椭球体上,使椭圆柱轴通过地心,椭圆柱面与椭圆体面某一经线相切;然后,用解析法使地球椭球体面上经纬网保持角度相等的关系,并投影到椭圆柱面上;最后,将椭圆柱面切开展成平面,就得到投影后的图形。此投影由德国科学家高斯首创,后经克吕格补充,简称高斯投影。

课本图3-14:卫星遥感拍摄的地貌图

天球、天球仪与星座天球

天球仪

星座 广袤无垠的天空,看起来像一个庞大的圆球,全部日月星辰好像都分布在这个球面上。天文学上就将以地球为中心,以无限大为半径,内表面分布着各种各样天体的球面称为天球。

以地球球心为中心,且具有很大半径的假想圆球。想象中,所有天体都附着在天

球上。 建一个“星座”模型

1. 找一张边长为50厘米左右的正方形纸板,按图打上7个小孔。

2. 在1~7号小孔上分别挂上15厘米、12厘米、15厘米、17厘米、27厘米、

27厘米、14厘米长的细线,并在细线下端挂上大小相同的橡皮泥小球。

3. 用投影机的光从侧面照射它们,记录下橡皮泥小球在屏幕上的影子。新月蛾眉月上弦月上凸月满月下凸月下弦月残月日食的形成太阳月球地球本影半影全食偏食2005.10.03日环食我国可见偏食

2006.03.29日全食我国可见偏食

2007.03.19日偏食我国可见偏食

2008.08.01日全食全食带从新疆北到河南

2009.01.26日环食我国可见偏食

2009.07.22日全食全食带从西藏南到长江口2010-06-26月偏食18:18;20:54

2011-06-16月全食02:19;06:03 2011-12-10月全食20:18;(11日) 00:14 2012-06-04月偏食17:53;20:13 2013-04-26月偏食03:52;04:28 2014-10-08月全食17:08;20:36 2015-04-04月全食18:23;21:43 2017-08-08月偏食01:21;03:15 2018-01-31月全食19:45;23:19 2018-07-28月全食02:33;06:13 2019-07-17月偏食04:06;06:58 * 均为北京时间

不断运动的地球

地球的自转

北京的时间和“北京时间”

地球的绕日运动

日历上的科学

地壳变动和火山地震

地球表面的七巧板——板块

地形和表示地形的地图地球自转的方向是自西向东

逆时针顺时针E1E2E3恒星太阳地球轨道太阳日:24h

地球共转过360度59分。

23h56m4sE1恒星太阳地球轨道如果自转方向变成顺时针方向 ,公 转方向不变,会出现什么情况呢?恒星日大于太阳日 地球运动的地理意义(一)自 转地球是一个不发光

也不透明的球体昼夜现象地球自转昼

夜

更

替晨昏线(晨线)N要求观察判断:在侧视图中晨线与昏线的区别。水平方向上移动的物体发生偏向南左北右复习回顾:地球自转的地理意义1.昼夜更替2.地方时3.沿地表水平移动

的物体产生偏向晨昏线每隔15度划分

一时区南左

北右北京的时间——北京地方时,东经116度

北京时间——东八区的区时,东经120度地球的运动北京和巴黎的日出时间又相差几小时呢?

北京和纽约呢?

世界时区图可以帮助我们迅速地寻找到这些问题的答案。地方时:因经度而不同的时刻0o180o180o7.5oW7.5oE中时区15oE22.5oE东一区120oE东八区时间东加西减时间东加西减 当北京的时间为下午2时,俄罗斯的莫斯科的时间应是几时?东京呢?(北京的时区是东八区;莫西科的时区是东三区;东京的时区是东九区)莫斯科的时间是上午9时;东京的时间是下午3时。莫斯科:14-5=9(时); 东京:14+1=15(时)日界线黄赤交角 地球绕日运行的椭圆路线叫公转轨道365日6时9分地球公转轨道的平面叫黄道平面地球赤道的平面叫赤道平面,与地轴垂直黄道平面与赤道平面黄道平面与赤道平面的交角称黄赤交角地轴、黄道平面和赤道平面的关系太阳直射点在南北回归线间运动的轨迹20°20°太阳高度角夏至日日照图冬至日日照图春、秋分日照图春秋分日北半球的夏至日北半球的冬至日3.21赤道昼夜平分3、4、5月6.22北回归线昼长夜短6、7、8月9.23赤道昼夜平分9、10、11月12.22南回归线昼短夜长12、1、2月晨昏线自西向东1年,约为365天6时9分近日点附近较快,远日点附近较慢

平均角速度59′/d

平均线速度是30km/s自西向东( 北逆南顺 )角速度:除极点外,各点相等均为15°/h线速度:从赤道向两极递减一个恒星日地球绕其自转轴的旋转运动地球绕太阳 的运动一 、昼夜长短和正午太阳高度角的变化1、昼夜长短的变化(1)昼夜长短状况与太阳直 射 点位置的关系: 直射点所在的半球昼长夜短,且纬度越高昼越长。地球运动的地理意义(二)(2)昼夜长短的变化与太阳直射点移动的关系 : 直射点移向

的半球昼增长 直射点向北移,北半球昼增长。 直射点向南移,南半球昼增长。 2、正午太阳高度角的变化 (1)正午太阳高度角的纬度分布规律 规 律:由直射点向南北两方降低 (3)春、秋分全球昼夜平分,赤道永远昼夜平分。 正午太阳高度的纬度分布规律太阳高度角纬度分布规律赤道赤道北回归线南回归线二 、四季和五带的划分达最大值达最大值达最小值达最小值每年太阳直射两次1、 四季的划分:天文四季(西方国家、我国)

气候四季2、五带的划分 (2)正午太阳高度角的季节变化 冬季和夏季之间的过渡季节。春季:四季的更替:夏季:一年中太阳最高、白昼最长的季节。冬季:一年中太阳最低、白昼最短的季节。地球的“外衣”——大气

大气层

天气和气温

大气的压强

大气压与人类生活

风

为什么会降水

明天的天气怎么样

气候和影响气候的因素

中国东部的季风与西部的干旱气候对流层大气的受热过程1、大气对太阳辐射的削弱作用 假如到达大气上界的太阳辐射定为百分之百,而实际上最后到达地球表面的太阳辐射却只有百分之四十七。这是什么原因造成的?辐射能力[J/(cm2.min.um)波长(um)紫外线可见光红外线>0.76<0.40.4-0.7643%50%7%可见光太阳辐射随波长的变化示意图辐射规律1、物体的温度越高,辐射中

最强 部 分 的 波 长 越 ____2、物体的温度越____,辐射中

最强部分的波长越 _____低长短短波辐射长波辐射(红外线)可以推知:由于地面和大气的温度都比较低,所以地面辐射和大气辐射都属于长波辐射;而太阳辐射属于短波辐射。波长:大气辐射>地面辐射>太阳辐射大气对太阳辐射的吸收作用臭氧大量吸收波长较长的紫外线二氧化碳、水汽吸收红外线(选择特性)(大气对太阳辐射中能量最强的可见光吸收得很少,大部分 可见光能够透过大气到地面)氧原子吸收波长较短的紫外线大气对太阳辐射的反射作用:参与 的大气成分:特点:大气对太阳辐射的散射作用:参与的大气成分:云层、尘埃无选择性空气分子和微小尘埃特点:具有选择性氧原子、臭氧(平流层) 水汽、二氧化碳(对流层)紫外线红外线吸收强烈,有选性,大部分可见光可穿透云层、尘埃各种波长同样被反射无选择性,反射光呈白色空气分子、微小尘埃蓝色光最易被散射向四面八方散射 ,有选择性小结:大气对太阳辐射的削弱作用大气对地面的保温作用地面增温大气吸收“太阳暖大地”“大气还大地”“大地暖大气”大气吸收 、

反射、

散射等削弱

作用地面辐射是近地面大气主要、直接的热源。太阳辐射

地面辐射

大气逆辐射——短波辐射长波辐射对地面具有保温作用 太阳辐射能是地球大气最重要的能量来源。强调:请问:

1、庐山脚下海拔50M的九江某地的气温为200C,山上海拔1550M的某地气温大约为?

2、解释下面诗句中的自然现象:人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。常恨春归无觅处,不知转入此中来。植物与土壤

土壤中有什么

各种各样的土壤

植物与土壤

植物体中物质的运输

叶的蒸腾作用和结构

保护土壤影响土壤形成的因素

母质因素

气候因素

生物因素

地形因素

时间因素

人类因素 土壤形成的母质因素

风化作用使岩石破碎,理化性质改变,形成结构疏松的风化壳,

其上部可称为土壤母质。如果风化壳保留在原地,形成残积物,

便称为残积母质;如果在重力、流水、风力、冰川等作用下风化

物质被迁移形成崩积物、冲积物、海积物、湖积物、冰碛物和风积

物等,则称为运积母质。

成土母质是土壤形成的物质基础和植物矿质养分元素(氮除外)

的最初来源。

母质代表土壤的初始状态,它在气候与生物的作用下,经过上千

年的时间,才逐渐转变成可生长植物的土壤。母质对土壤的物理

性状和化学组成均产生重要的作用,这种作用在土壤形成的初期

阶段最为显著。随着成土过程进行得愈久,母质与土壤间性质的

差别也愈大,尽管如此,土壤中总会保存有母质的某些特征。 土壤形成的气候因素

气候对于土壤形成的影响,直接影响为通过土壤与大气之间经常进行的水分和热量交换,对土壤水、热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度的影响。通常温度每增加10℃,化学反应速度平均增加1~2倍;温度从0℃增加到50℃,化合物的解离度增加7倍。在寒冷的气候条件下,一年中土壤冻结达几个月之久,微生物分解作用非常缓慢,使有机质积累起来;而在常年温暖湿润的气候条件下,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,使有机质含量趋于减少。

气候还可以通过影响岩石风化过程以及植被类型等间接地影响土壤的形成和发育。一个显著的例子是,从干燥的荒漠地带或低温的苔原地带到高温多雨的热带雨林地带,随着温度、降水、蒸发以及不同植被生产力的变化,有机残体归还逐渐增多,化学与生物风化逐渐增强,风化壳逐渐加厚 。 土壤形成的生物因素

生物是土壤有机物质的来源和土壤形成过程中最活跃的因素。土壤的本质特征——肥力的产生与生物的作用是密切相关的。在生物作用下从岩石到土壤的形成过程, 岩石表面在适宜的日照和湿度条件下滋生出苔薛类生物,它们依靠雨水中溶解的微量岩石矿物质得以生长,同时产生大量分泌物对岩石进行化学、生物风化;随着苔藓类的大量繁殖,生物与岩石之间的相互作用日益加强,岩石表面慢慢地形成了土壤;此后,一些高等植物在年幼的土壤上逐渐发展起来,形成土体的明显分化。 在生物因素中,植物起着最为重要的作用。绿色植物有选择地吸收母质、水体和大气中的养分元素,并通过光合作用制造有机质,然后以枯枝落叶和残体的形式将有机养分归还给地表。不同植被类型的养分归还量与归还形式的差异是导致土壤有机质含量高低的根本原因。例如,森林土壤的有机质含量一般低于草地,这是因为草类根系茂密且集中在近地表的土壤中,向下则根系的集中程度递减,从而为土壤表层提供了大量的有机质,而树木的根系分布很深,直接提供给土壤表层的有机质不多,主要是以落叶的形式将有机质归还到地表。动物除以排泄物、分泌物和残体的形式为土壤提供有机质,并通过啃食和搬运促进有机残体的转化外,有些动物如蚯蚓、白蚁还可通过对土体的搅动,改变土壤结构、孔隙度和土层排列等。微生物在成土过程中的主要功能是有机残体的分解、转化和腐殖质的合成。 土壤形成的地形因素

地形对土壤形成的影响主要是通过引起物质、能量的再分配而间接地作用于土壤的。在山区,由于温度。降水和湿度随着地势升高的垂直变化,形成不同的气候和植被带,导致土壤的组成成分和理化性质均发生显著的垂直地带分化。对美国西南部山区土壤特性的考察发现,土壤有机质含量、总孔隙度和持水量均随海拔高度的升高而增加,而pH值随海拔高度的升高而降低。此外,坡度和坡向也可改变水、热条件和植被状况,从而影响土壤的发育。在陡峭的山坡上,由于重力作用和地表径流的侵蚀力往往加速疏松地表物质的迁移,所以很难发育成深厚的土壤;而在平坦的地形部位,地表疏松物质的侵蚀速率较慢,使成土母质得以在较稳定的气候、生物条件下逐渐发育成深厚的土壤。阳坡由于接受太阳辐射能多于阴坡,温度状况比阴坡好,但水分状况比阴坡差,植被的覆盖度一般是阳坡低于阴坡,从而导致土壤中物理、化学和生物过程的差异。 土壤形成的人类因素

在五大自然成土因素之外,人类生产活动对土壤形成的影响亦不容忽视,主要表现在通过改变成土因素作用于土壤的形成与演化。其中以改变地表生物状况的影响最为突出,典型例子是农业生产活动,它以稻、麦、玉米、大豆等一年生草本农作物代替天然植被,这种人工栽培的植物群落结构单一,必须在大量额外的物质、能量输入和人类精心的护理下才能获得高产。因此,人类通过耕耘改变土壤的结构、保水性、通气性;通过灌溉改变土壤的水分、温度状况;通过农作物的收获将本应归还土壤的部分有机质剥夺,改变土壤的养分循环状况;再通过施用化肥和有机肥补充养分的损失,从而改变土壤的营养元素组成、数量和微生物活动等。最终将自然土壤改造成为各种耕作土壤。人类活动对土壤的积极影响是培育出一些肥沃、高产的耕作土壤,如水稻土等;同时由于违反自然成土过程的规律,人类活动也造成了土壤退化如肥力下降、水土流失、盐渍化、沼泽化、荒漠化和土壤污染等消极影响。 土壤形成的时间因素

在上述各种成土因素中,母质和地形是比较稳定的影响因素,气候和生物则是比较活跃的影响因素,它们在土壤形成中的作用随着时间的演变而不断变化。因此,土壤是一个经历着不断变化的自然实体,并且它的形成过程是相当缓慢的。在酷热、严寒、干旱和洪涝等极端环境中,以及坚硬岩石上形成的残积母质上,可能需要数千年的时间才能形成土壤发生层,例如在沙丘土中,特别是在林下,典型灰壤的发育需要1000~1500年。但在变化比较缓和的环境条件中,以及利于成土过程进行的疏松成土母质上,土壤剖面的发育要快得多。 土壤发育时间的长短称为土壤年龄。从土壤开始形成时起直到目前为止的年数称为绝对年龄。例如,北半球现存的土壤大多是在第四纪冰川退却后形成和发育的。高纬地区冰碛物上的土壤绝对年龄一般不超过一万年,低纬未受冰川收用地区的土壤绝对年龄可能达到数十万年至百万年,其起源可追溯到第三纪。 由土壤的发育阶段和发育程度所决定的土壤年龄称为相对年龄。在适宜的条件下,成土母质首先在生物的作用下进入幼年土壤发育阶段,这一阶段的特点是土体很薄,有机质在表土积累,化学-生物风化作用与淋溶作用很弱,剖面分化为A层和C层,土壤的性质在很大程度上还保留着母质的特征。随着B层的形成和发育,土壤进入成熟阶段,这一阶段有机质积累旺盛,易风化的矿物质强烈分解,在淀积层中粘粒大量积聚,土壤肥力和自然生产力均达到最高水平。经过相当长的时间以后,成熟土壤出现强烈的剖面分化,出现E层,并使A层和B层的特征发生显著差异,有机质累积过程减弱,矿物质分解进入最后阶段,只有抗风化最强的矿物残留在土体中,淀积层中粘粒积聚形成粘盘,土壤进入老年阶段,这一阶段土壤的肥力和自然生产力都明显降低。 演化的自然

宇宙的起源

太阳系的形成与地球的诞生

恒星的一生

地球的演化和生命的诞生

生物的进化

进化与遗传

同课章节目录