人教版八年级上册 语文 第六单元 第二十七课 27、短文两篇 (共137张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版八年级上册 语文 第六单元 第二十七课 27、短文两篇 (共137张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-04-15 10:12:50 | ||

图片预览

文档简介

课件132张PPT。学前热身他频遭贬谪,一生历典八州,他身行万里路,过无数穷山恶水,却都如处天堂。他说:“此心安处是吾家。”

他被无数小人中伤下狱,朋友背叛,同道反目,见识了人间万千丑态,却说:“眼前天下无一个不是好人。” 猜猜看:?他是谁?

古有一人:他学识广博,多才多艺,散文、诗词、书画无一不精;

他的散文如行云流水,?代表了宋代的最高成就,为“唐宋八大家”之一;

他的诗与黄庭坚齐名;他的词开豪放派新风;他的书画为“宋四家”之首。 苏 轼记承天寺夜游苏轼

苏轼(1037—1101)

字____,号________,____(朝代)四川眉山人,与其父_____、其弟_____,并称“三苏”,为“唐宋八大 家”之一。

子瞻东坡居士北宋苏洵苏辙 苏轼(1037-1101)

唐宋八大家:

唐朝的韩愈、柳宗元。、

宋朝的苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石、欧阳修,

苏轼少年承受家学,在蜀中读书,22岁中进士,深受欧阳修赏识。曾官至礼部尚书,后因反对王安石新法而被贬黄州。“一门三父子,都是大文豪,

诗赋传千古,峨眉共比高。”

文:与欧阳修并称为“欧、苏”诗:与黄庭坚并称为“苏、黄”苏轼记承天寺夜游苏轼记承天寺夜游记承天寺夜游苏 轼承 天 寺 塔 解题随笔式小品文记承天寺夜游 “记”是古代的一种文体,主要是记载事物,往往通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。 关 于 古 代 的 几 种 文 体 1、记:2、说:3、铭:4、书:是古代的一种文体,多用来记事 。如《桃花源记》是一议论性的古代文体 ,大多就一事 一 物或一种 现象抒发作者感慨。如《爱莲说》。古代刻在器物上用来警戒自己或陈述功德的文字,后来就成为一种文体,这种文体一般都是用韵的。如《陋室铭》。书即书信,古人的信又叫“尺牍”或叫“信札”,

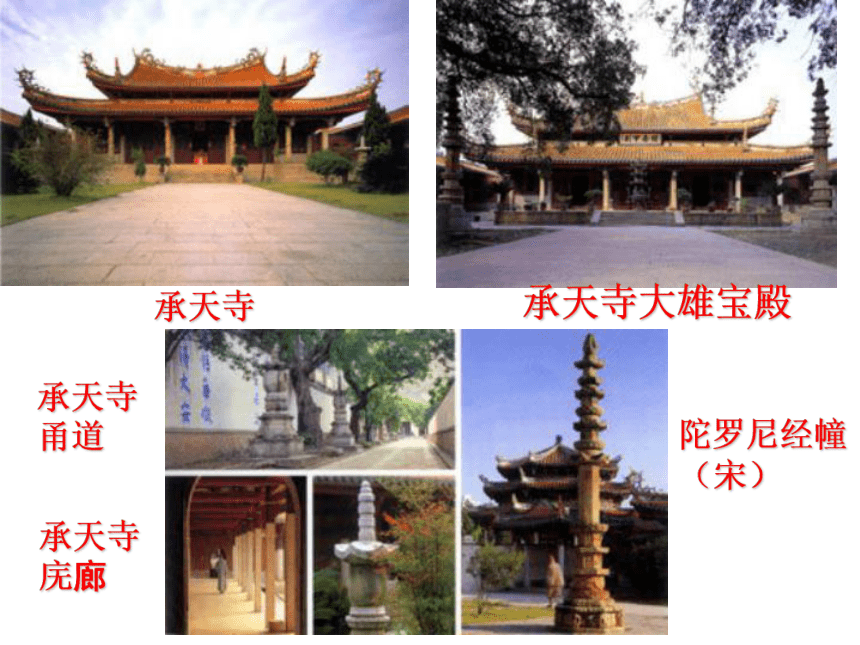

是一种应用性的文体。如《答谢中书书》。承天寺 位于今湖北省黄冈市南,南唐初年建寺,初名“南禅寺”。北宋景德四年(1007年)赐名承天寺,其规模仅次于开元寺因寺宇第一山门横匾上有金光闪烁的“月台”两字,故又名月台寺。承天寺甬道承天寺庑廊陀罗尼经幢(宋) 背景介绍 苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。元丰二年(1079年),苏轼由于和当时主张革新,实行新法的王安石政见不同,御史李定、何正臣等说他写的诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后被贬为黄州团练副使,这是一个有职无权的闲官。元丰六年其友张怀民也被贬黄州,寄居于承天寺。 苏轼以犯人身份贬黄州,无薪俸,故租50亩荒地经营,有诗曰:“不令寸土闲,饥寒未知免。”“去年东坡拾瓦砾,自种黄桑三百尺。今年刈草盖雪堂,日炙风吹面如墨。”又有“自笑平生为口忙”之句。《记承天寺夜游》就写于这一时期,这篇仅80字的短文真实的记录了苏轼当时谪居生活的一个片段。

背景介绍 听读诵读:读顺文章要求:全班齐读课文,读准字音、节奏,读出感情,初步感受月夜美景。阅读导航例句如下:

1.念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻/张怀民。

2.怀民/亦未寝,相与/步于中庭。

3.庭下/如积水空明,水中/藻荇交横,盖/

竹柏影也。

找生字、读准音解( )衣 藻荇( )

遂( )至 未寝( )

柏( )藻荇( )

jiěxìngsuìqǐnbǎizǎo记承天寺夜游 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,

欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。苏 轼自主释词译句⑤①②③④记承天寺夜游 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,

欣然起行。苏 轼照进门高兴、愉快的样子重点句一:(我)脱了衣服,打算睡觉,这时月光照进门户(十分优美),我高兴地起来走出户外。记承天寺夜游念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

苏 轼考虑、想到于是到(我)想到没有可以共同游乐的人,于是到承天寺寻找张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

睡,睡觉共同,一起散步,漫步院里重点句二:怀民也没有睡,我们就一起在院子里散步。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

形容水的澄澈交叉错杂原来是重点句三:月色洒满庭院,如积水充满院落,清澈透明,水中水草交叉错杂,原来是竹子和松柏的影子。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

只是清闲的人罢了重点句四:哪个夜晚没有月色?哪个地方没有竹子和柏树?只不过少有像我们这样清闲的人罢了。哪研习课文这篇文章运用了几种表达方式?

记叙

描写

抒情

整体感知结构梳理! 教师点拨:

全文共分三层,请用四字短语简要概括。记承天寺夜游记叙描写抒情——寻伴夜游——庭中月色——月下感叹研习课文1、记叙部分交代了哪些要素?

时间: 元丰六年十月十二日

地点: 承天寺中庭

人物: “我”和张怀民

事情的起因:月色入户,欣然起行

事情的经过:至承天寺,寻张怀民

事情的结果:相与步于中庭 2、作者为什么想着在初冬的夜里走出户外?

写作背景 元丰二年,苏轼由于和当时主张变法的王安石政见不同,作诗讽刺新法,被捕下狱。出狱后,被贬为黄州团练副使。这是一个有职无权的闲差,于是他在郡城旧营地的东面开荒种地,有时游乐于山水间,咏唱江山,感怀英雄,抒发郁闷心情。政治上失意的苏轼苏轼政治上既反对王安石比较急进的改革措施,也不同意司马光尽废新法,因而在新旧两党间均受排斥,仕途生涯十分坎坷。苏轼累官至端明殿学士兼翰林侍读学士。因讥讽朝政被贬任杭州通判;历徙湖州、黄州、常州。哲宗嗣位,召至京师,任中枢舍人、礼部尚书。后又与司马光面争新法“不可尽改”而出知杭州。后又因哲宗亲政启用新党,他又被一贬再贬,直至贬到海南,宋徽宗登基大赦天下,他北返时在常州逝世。资料链接:

张怀民,1083年被贬黄州,初寓居承天寺,张怀民虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,决不挂怀贬谪之事,公务之余,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是位品格清高超逸的人。

张怀民:名梦得,清河人,他于元丰六年贬谪到黄州,初到时寓居在承天寺。曾筑亭于住院所之旁,在那里可以纵览江山的胜概,苏轼名之为“快哉亭”,并写了一首《水调歌头》词赠他,词中有“一点浩然气,千里快哉风”的名句。苏轼之弟苏辙也为他写了一篇《黄州快哉亭记》,文章中说张怀民虽然屈居主簿之类的小官,但他心地坦然,不把迁谪放在心上,公务之暇,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是一位有过人的自制力和性格倔强的人。2、作者为什么想着在初冬的夜里走出户外?

一方面作者被贬,心情郁闷,想出去走走,

另一方面因为月色很美,想去赏月。

3、夜游期间,作者的心情发生了怎样的变化?“欣然起行”

“念无与乐者” “遂”“寻”

“怀民亦未寝”

“相与步于中庭” “闲人”欣喜之情

有点遗憾

不假思索中有点激动

心有灵犀的喜悦

从容 闲适觅苏轼知音4、本文中最传神的语句是哪几句? “庭下如积水空明,水中藻荇 交横,盖竹柏影也。” 5、作者是如何描写月色的? “庭下如积水空明,水中藻荇 交横,盖竹柏影也。” 碧水之月景物:月光以及竹柏的影子

清澈的水以及水中的藻荇衬托了月下庭院的幽静、淡雅和赏月者的恬静、悠闲6、这幅月光图中有哪些景物?这些景物有什么特点?实景虚景积水空明———月光 ,表现月光的皎洁透明

藻荇交横———月下美丽的竹柏倒影,表现了月影的摇曳多姿,也表现了竹柏倒影的清丽淡雅

比喻比喻比喻月光如水难道承天寺的院子里只有竹子柏树,就没有其他植物吗 ? 与苏轼共赏月色 宁可食无肉,不可居无竹。 无肉使人瘦,无竹令人俗。 人瘦尚可肥,士俗不可医。 ――宋.苏轼《于潜僧绿筠轩》 苏轼很喜欢竹子,宁肯不吃肉也要有竹子作伴。对居住环境都有相当高雅的品味, 这是对竹的高度评价,自古就有梅,竹,菊,兰岁寒四友。把这些植物人性化了,而竹是代表着超凡脱俗,清新高雅。这句也代表着人与自然的和谐共存,相辅相称。 居住的地方必须有竹子生长,哪怕那里离闹市太远而没有肉吃;没肉吃充其量叫人缺少点力气,而没有竹子的居所就会令人落入俗人之列。 清幽宁静的意境

清新高雅的品格 7、“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”是全文的点睛之笔,表达了作者怎样的感情?

(结合作者当时的处境)表达的感情是微妙而复杂的:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中创设了一种清冷的意境,表达作者旷达的心境8、文章创设了一种怎样的意境? 结合全文内容,思考“闲人”含义。 这两句话所传达的思想感情相当复杂,既有欣喜愉悦,又有落寞孤寂,还透出某种鄙视尘俗的自慰之情。这种复杂的心情,一方面是由于苏轼政治上失意,内心苦闷才放情山水,在江山风月中寻找寄托;另一方面,大自然的美所给予人的无穷愉悦,是那些追逐名利的世俗之人所无法领受的。苏轼得到一种世人难以得到的满足和愉悦,这是身处逆境的苏轼聊以自慰的说法。

周新华老师著作中的评价: “闲人”既有被置闲之悲,又有得闲之喜;有傲视尘俗的自豪,又有启人深思之理趣。 试想一个胸有大志、才智过人之士,却被迫成为投闲置散之人,只好放情山水,借江上风月化解内心的孤独与苦闷,实在可悲!但正因为贬谪,使他被抛出了名利是非场,才有了闲暇的时间与机会,尽情欣赏这绝色美景,因此又是因祸得福。 东坡不以贬谪为苦为累,却有闲情逸致“游目骋怀”,享受自然美景之愉悦,成为江山风月的主人,足以自豪自傲。 周新华老师著作中的评价 那些斤斤计较个人名利得失,为眼前俗务而忧虑不止的人,即便走进东坡笔下的情境之中,也会一无所见,茫然无所得。换言之,要想获得东坡式的“闲中趣”,首先就要从得失荣辱的物累之中解放出来,保持精神的自由与“余裕”。 “闲人”之表层意义,它委婉地反映了苏轼宦途失意的苦闷;从另一个方面来看,月光至美,竹影至丽,而人不能识,唯此二人能有幸领略,岂非快事!苏轼的思想横跨儒释道三家,这便使他的处世态度有极大的包容性,可以说是宠辱不惊,进退自如。当然,他在逆境中的篇章更能折射出他的人格魅力! 找出文中抒情议论的语句,领悟文章主旨。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。只要放宽心态,美景无处不在。表现作者乐观旷达的胸襟。总 结

苏轼遭遇“文字狱”,被贬为黄州团练副使,心情抑郁,但是他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了坦荡、旷达、笑对人生的生活信条。学习本文,在感受庭院月夜小景的同时,更感受到了他那从容应对苦难的人格魅力。

练习巩固

一、对文章的分析,说得不正确的一项(????? )

A、运用比喻描写月色,独具匠心,十分精妙,真可谓

如诗如画,一个宁静淡雅的境界,真让人心醉神迷。 B、这篇短文,真实地记录了作者当时生活的一个片段,

透露出作者在遭贬谪中的那种凄凉、孤寂的特殊心境。 C、这篇随笔性的小品,叙事简洁,写景如绘,而抒情

则寓于叙事、写景之中。叙事、写景、抒情又都集中于写

人;写人又突出一点“闲”。

D、本文语言简洁、准确、形象,作者观察事物细致入

微,抓住了佳境瞬间最敏感的特征,以极其少的文字,包

罗较多的内容,凝练含蓄。B二、本文的构思角度是( )

A、托物言志

B、即景生情

C、类比象征

D、以物喻人

B三、对“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句理解有误的一项是( )

A.哪里都有月夜、竹柏,只是缺少我们两个这样的赏月的“闲人”罢了。

B.表现了作者为大自然的美景所陶醉,而产生了异常欣喜的心情。

C.表现了作者在政治上受排挤,心情苦闷,只好去大自然中寻找快乐和解脱。

D.表现了作者超然物外、旷达乐观的生活态度。B四、下面对加点词解释不正确的一项是( )

?

A.念无与为乐者(思念)

B.遂至承天寺(于是,就)

C.怀民亦未寝(睡觉)

D.相与步于中庭(共同,一起)

A五、上文贯穿全文的线索是_____________,

描写月夜庭中景色的句子是

“__________________________________。” ,其主要内容可用4个字概括为:□□□□。

概括:庭中月色(或:月色如水、月色空明)月色(或月光)庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。复习旧知3六、全文共分三层:

①第一层,记事,交代了 ;

②第二层,写景,描写了 ;

③第三层,抒情,抒发了 。寻伴夜游庭中月色月下感叹

七、这篇文章主要表现了作者_______的心境。

旷达

(答“豁达”“达观”也对;答“怀才不遇”、“愤愤不平”、“乐观”、“闲适”、“热爱自然”不对)复习巩固八、解释红色的字词:

1、相与步于中庭 2、欣然起行 3、念无与乐者

4、积水空明 5、藻荇交横 6、盖竹柏影也

7、但少闲人如吾两人者耳 8、怀民亦未寝

1、一同,一起;散步,漫步;院里

2、高兴、愉快的样子

3、考虑、想到

4、形容水的澄澈

5、交错纵横

6、原来是

7、只是;清闲的人;罢了

8、睡觉翻译下列句子

1、念无与为乐者。

想到没有可以交谈取乐的人。

2、庭下如积水空明。

庭院中的月光像一泓积水一样清澈透明。

3、水中藻荇交横,盖竹柏影也。

水中水藻,荇菜纵横交错,原来是那绿竹和翠柏的影子。

4、但少闲人如吾两人者耳。

只不过缺少有像我们这样清闲的人罢了。

拓展与积累调动你的语文积累,说出两句吟咏月亮的诗句。

春风又绿江南岸,明月何时照我还” (北宋.王安石)

关于“月亮”的诗句“海上生明月,天涯共此时”

(唐· 张九龄)

“举杯邀明月, 对饮成三人。”(李白)

“野旷天低树,江清月近人” (唐·孟浩然)知识拓展野旷天低树,

江清月近人。

——孟浩然举头望明月,

低头思故乡。

----李白床前明月光,

疑似地上霜。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西.

——李白春风又绿江南岸,明月何时照我还”

——王安石星垂平野阔,月涌大江流。 ——杜甫

露从今夜白,月是故乡明。

— 杜甫明月松间照,清泉石上流。

——王维明月几时有,

把酒问青天?

----苏轼但愿人长千里共婵娟。 ——苏轼仁者乐山,智者乐水课文翻译 山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同赞叹的啊。巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。青葱的林木,翠绿的竹丛,四季长存。清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;夕阳快要落山的时候,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。这里实在是人间的仙境啊。自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

《答谢中书书》《记承天寺夜游》 同学们,上节课我们无不为三峡的雄奇险拔、清幽秀丽所陶醉。其实,我们伟大的祖国哪儿不是神奇如画呢?不信,现在就请你细细品读陶弘景的写景小品文《答谢中书书》。读完后你一定会觉得江南的山水真是一幅清丽的山水画,是一首流动的山水诗呢! 答谢中书书南朝 陶弘景风景欣赏泰山之雄峻 黄山之幽奇 答谢中书书匡庐之韶秀 答谢中书书峨嵋之清凉 黄河之浑茫 长江之浩渺 西湖之妩媚 洱海之绚丽 陶弘景南朝答谢中书书 陶弘景陶弘景(456——536),字通明,丹阳秣陵(今江苏南京)人。南朝齐、梁时期思想家、医学家。隐居茅山。梁武帝遇有国家大事,常去山中征询他的意见,时人称为“山中宰相”。 南北朝时,因政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山绘水,表明自己所好,并作为对友人的安慰.本文是作者写给谢中书﹙谢征﹚的一封书信,写的是江南山水之美,是六朝山水小品的名作。

写作背景简介

寄情山水答谢中书书答复谢征,作者的朋友。中书是谢征的官职。信陶弘景回答谢中书的信。解题山川/之美,古来/共谈。

高峰/入云,清流/见底。

两岸/石壁,五色/交辉。

青林/翠竹,四时/俱备。

晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣。

tuí lín

夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。

实是/欲界之仙都,

自/康乐/以来,

yù

未复有/能与其奇者。答谢中书书陶弘景

听读朗读山川之美,古来共谈。

山川景色的美丽,

自古以来就是文人雅士共同赞叹的啊。疏通文意的从古到今赞叹高峰入云,清流见底。高峰入云高峰入云巍峨的山峰耸入云端.插入高峰入云清流见底明净的溪流清澈见底。清流见底

两岸石壁,五色交辉。两岸石壁五色交辉两岸石壁,五色交辉

两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。色彩斑斓交相辉映青林翠竹,四时俱备具备青林翠竹,四时俱备青葱的林木,翠绿的竹丛,四季都具备。四季全。都晓雾将歇,猿鸟乱鸣晓雾将歇,猿鸟乱鸣 清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;清晨消散此起彼伏“猿鸟乱鸣”中的“乱”字能否换成“齐”或“共”字?“乱”指叫声此起彼伏,“乱”把猿鸟的动作、声音活动的状态准确的表现出来。

猿鸟乱鸣,渲染了山林中万物清晨醒来的欢欣热闹,表现一种自由,一种活力,通过“乱”字,写出了山川万物都充满着勃勃生机的景象。夕日欲颓,沉鳞竞跃。夕阳快要坠落的时候,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。潜伏在水中的鱼,争相“沉鳞”运用了那种修辞手法?借代修辞傍晚坠落夕日欲颓,沉鳞竞跃。夕日欲颓,沉鳞竞跃。坠落潜游在水中的鱼实是欲界之仙都。自康乐以来,

未复有能与其奇者。这里实在是人间的仙境啊。自从南朝的谢灵运以来,就再也没有能够欣赏这种奇丽景色了的人了。美好世界人间自从不再欣赏美丽景色它们欲界,佛家语,佛教把世界分为欲界,色界、无色界。欲界是没有摆脱世俗的七情六欲的众生所处境界,即指人间。 仙人生活在其中的美好世界。 实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。 康乐:南朝著名山水诗人谢灵运,他18岁时继承他祖父的爵位,被封为康乐公。谢灵运是中国诗歌史上第一个大批量创作山水诗的诗人,第一个以山水作为诗歌主要描写对象的诗人。他的诗歌的出现标志着中国真正意义上的山水诗歌的形成。因此赢得了中国山水诗派开山鼻祖的称号。知人论世1、总领全文的一句话是什么?山川之美,古来共谈。2、全文围绕哪个字展开?美合作探究高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。一、总写。山川之美 古来共谈。二、分写山水景物的美四季之景晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

夕日欲颓,沉鳞竞跃。三、总写 抒怀3、理清课文结构欲界之仙都 未复有能与其奇者晨昏之景4、作者分别从哪些角度对景物进行描写?运用了什么描写方法?1)多种视角相结合

仰视:高峰入云

俯视:清流见底

平视:两岸石壁 ,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。(静景)

晓雾将歇(静),猿鸟乱鸣(动);

夕阳欲颓(静),沉鳞竞跃(动)2)时间上:早晚结合:

3)动静结合(形体、声响方面 )

5.“一切景语皆情语。”最能体现作者思想感情的语句是什么?体现了作者怎样的思想感情?“

实是欲界之仙都。自康乐来,未复有能与其奇者。”

表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

欣赏美点本文美在哪里?文中作者描绘了山川的哪些美景?高峰入云,清流见底。“高峰入云,清流见底”表现了?????????????????山水相映之美青林翠竹, 四时俱备。色彩配合之美两岸石壁, 五色交辉。晓雾将歇,猿鸟乱鸣。晨昏变化之美夕日欲颓,沉鳞竞跃。高峰入云,

清流见底。

两岸石壁,

五色交辉。

青林翠竹,

四时俱备。

晓雾将歇,

猿鸟乱鸣;

夕日欲颓,

沉鳞竞跃。意

境

美意境美

答谢中书书 陶弘景

山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,

未复有能与其奇者。一、总起句,以感慨发端。1、描写山川中的静景之美。2、描写大自然中的早晚景象(动景)。三、感慨自然之美景。

结束全文,呼应前文。二、分写山水景物的美。景物描写的方法,你学会了吗?1、抓住景物的特征;

2、按照一定的顺序;

3、注重图画美:色彩的搭配、观察的视角、感观的冲击、动静结合……

小结这篇山水小品廖廖68个字,就概括古今,包罗了四时,兼顾了晨昏,山川草木,飞禽走兽,使文章清幽隽雅,像诗一般优美动人。表达作者亲近自然的喜悦。五、巩固练习 一、 根据课文内容,填上恰当的词,并解释它的意思.1、两岸石壁,五色( )。

2、青林翠竹,四时( )备。

3、晓雾将( ),猿鸟乱鸣;

4、夕日欲( ),( )竞跃。

5、未复有能( )其奇者。

俱交辉歇颓沉鳞与交相辉映都消散坠落潜游在水中的鱼指欣赏二、本文运用了什么结构?运用了什么写法来表现山川之美?总—分—总的结构以动衬静(动静结合)的写法三、文中哪句话直接抒发了作者对山水景物的赞叹?实是欲界之仙都。四、课后任务:熟练背诵全文。请同学们根据下面的提示来集体背诵课文!

他的散文如行云流水,?代表了宋代的最高成就,为“唐宋八大家”之一;

他的诗与黄庭坚齐名;他的词开豪放派新风;他的书画为“宋四家”之首。 苏 轼记承天寺夜游苏轼

苏轼(1037—1101)

字____,号________,____(朝代)四川眉山人,与其父_____、其弟_____,并称“三苏”,为“唐宋八大 家”之一。

子瞻东坡居士北宋苏洵苏辙 苏轼(1037-1101)

唐宋八大家:

唐朝的韩愈、柳宗元。、

宋朝的苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石、欧阳修,

苏轼少年承受家学,在蜀中读书,22岁中进士,深受欧阳修赏识。曾官至礼部尚书,后因反对王安石新法而被贬黄州。“一门三父子,都是大文豪,

诗赋传千古,峨眉共比高。”

文:与欧阳修并称为“欧、苏”诗:与黄庭坚并称为“苏、黄”苏轼记承天寺夜游苏轼记承天寺夜游记承天寺夜游苏 轼承 天 寺 塔 解题随笔式小品文记承天寺夜游 “记”是古代的一种文体,主要是记载事物,往往通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。 关 于 古 代 的 几 种 文 体 1、记:2、说:3、铭:4、书:是古代的一种文体,多用来记事 。如《桃花源记》是一议论性的古代文体 ,大多就一事 一 物或一种 现象抒发作者感慨。如《爱莲说》。古代刻在器物上用来警戒自己或陈述功德的文字,后来就成为一种文体,这种文体一般都是用韵的。如《陋室铭》。书即书信,古人的信又叫“尺牍”或叫“信札”,

是一种应用性的文体。如《答谢中书书》。承天寺 位于今湖北省黄冈市南,南唐初年建寺,初名“南禅寺”。北宋景德四年(1007年)赐名承天寺,其规模仅次于开元寺因寺宇第一山门横匾上有金光闪烁的“月台”两字,故又名月台寺。承天寺甬道承天寺庑廊陀罗尼经幢(宋) 背景介绍 苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。元丰二年(1079年),苏轼由于和当时主张革新,实行新法的王安石政见不同,御史李定、何正臣等说他写的诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后被贬为黄州团练副使,这是一个有职无权的闲官。元丰六年其友张怀民也被贬黄州,寄居于承天寺。 苏轼以犯人身份贬黄州,无薪俸,故租50亩荒地经营,有诗曰:“不令寸土闲,饥寒未知免。”“去年东坡拾瓦砾,自种黄桑三百尺。今年刈草盖雪堂,日炙风吹面如墨。”又有“自笑平生为口忙”之句。《记承天寺夜游》就写于这一时期,这篇仅80字的短文真实的记录了苏轼当时谪居生活的一个片段。

背景介绍 听读诵读:读顺文章要求:全班齐读课文,读准字音、节奏,读出感情,初步感受月夜美景。阅读导航例句如下:

1.念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻/张怀民。

2.怀民/亦未寝,相与/步于中庭。

3.庭下/如积水空明,水中/藻荇交横,盖/

竹柏影也。

找生字、读准音解( )衣 藻荇( )

遂( )至 未寝( )

柏( )藻荇( )

jiěxìngsuìqǐnbǎizǎo记承天寺夜游 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,

欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。苏 轼自主释词译句⑤①②③④记承天寺夜游 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,

欣然起行。苏 轼照进门高兴、愉快的样子重点句一:(我)脱了衣服,打算睡觉,这时月光照进门户(十分优美),我高兴地起来走出户外。记承天寺夜游念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

苏 轼考虑、想到于是到(我)想到没有可以共同游乐的人,于是到承天寺寻找张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

睡,睡觉共同,一起散步,漫步院里重点句二:怀民也没有睡,我们就一起在院子里散步。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

形容水的澄澈交叉错杂原来是重点句三:月色洒满庭院,如积水充满院落,清澈透明,水中水草交叉错杂,原来是竹子和松柏的影子。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

只是清闲的人罢了重点句四:哪个夜晚没有月色?哪个地方没有竹子和柏树?只不过少有像我们这样清闲的人罢了。哪研习课文这篇文章运用了几种表达方式?

记叙

描写

抒情

整体感知结构梳理! 教师点拨:

全文共分三层,请用四字短语简要概括。记承天寺夜游记叙描写抒情——寻伴夜游——庭中月色——月下感叹研习课文1、记叙部分交代了哪些要素?

时间: 元丰六年十月十二日

地点: 承天寺中庭

人物: “我”和张怀民

事情的起因:月色入户,欣然起行

事情的经过:至承天寺,寻张怀民

事情的结果:相与步于中庭 2、作者为什么想着在初冬的夜里走出户外?

写作背景 元丰二年,苏轼由于和当时主张变法的王安石政见不同,作诗讽刺新法,被捕下狱。出狱后,被贬为黄州团练副使。这是一个有职无权的闲差,于是他在郡城旧营地的东面开荒种地,有时游乐于山水间,咏唱江山,感怀英雄,抒发郁闷心情。政治上失意的苏轼苏轼政治上既反对王安石比较急进的改革措施,也不同意司马光尽废新法,因而在新旧两党间均受排斥,仕途生涯十分坎坷。苏轼累官至端明殿学士兼翰林侍读学士。因讥讽朝政被贬任杭州通判;历徙湖州、黄州、常州。哲宗嗣位,召至京师,任中枢舍人、礼部尚书。后又与司马光面争新法“不可尽改”而出知杭州。后又因哲宗亲政启用新党,他又被一贬再贬,直至贬到海南,宋徽宗登基大赦天下,他北返时在常州逝世。资料链接:

张怀民,1083年被贬黄州,初寓居承天寺,张怀民虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,决不挂怀贬谪之事,公务之余,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是位品格清高超逸的人。

张怀民:名梦得,清河人,他于元丰六年贬谪到黄州,初到时寓居在承天寺。曾筑亭于住院所之旁,在那里可以纵览江山的胜概,苏轼名之为“快哉亭”,并写了一首《水调歌头》词赠他,词中有“一点浩然气,千里快哉风”的名句。苏轼之弟苏辙也为他写了一篇《黄州快哉亭记》,文章中说张怀民虽然屈居主簿之类的小官,但他心地坦然,不把迁谪放在心上,公务之暇,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是一位有过人的自制力和性格倔强的人。2、作者为什么想着在初冬的夜里走出户外?

一方面作者被贬,心情郁闷,想出去走走,

另一方面因为月色很美,想去赏月。

3、夜游期间,作者的心情发生了怎样的变化?“欣然起行”

“念无与乐者” “遂”“寻”

“怀民亦未寝”

“相与步于中庭” “闲人”欣喜之情

有点遗憾

不假思索中有点激动

心有灵犀的喜悦

从容 闲适觅苏轼知音4、本文中最传神的语句是哪几句? “庭下如积水空明,水中藻荇 交横,盖竹柏影也。” 5、作者是如何描写月色的? “庭下如积水空明,水中藻荇 交横,盖竹柏影也。” 碧水之月景物:月光以及竹柏的影子

清澈的水以及水中的藻荇衬托了月下庭院的幽静、淡雅和赏月者的恬静、悠闲6、这幅月光图中有哪些景物?这些景物有什么特点?实景虚景积水空明———月光 ,表现月光的皎洁透明

藻荇交横———月下美丽的竹柏倒影,表现了月影的摇曳多姿,也表现了竹柏倒影的清丽淡雅

比喻比喻比喻月光如水难道承天寺的院子里只有竹子柏树,就没有其他植物吗 ? 与苏轼共赏月色 宁可食无肉,不可居无竹。 无肉使人瘦,无竹令人俗。 人瘦尚可肥,士俗不可医。 ――宋.苏轼《于潜僧绿筠轩》 苏轼很喜欢竹子,宁肯不吃肉也要有竹子作伴。对居住环境都有相当高雅的品味, 这是对竹的高度评价,自古就有梅,竹,菊,兰岁寒四友。把这些植物人性化了,而竹是代表着超凡脱俗,清新高雅。这句也代表着人与自然的和谐共存,相辅相称。 居住的地方必须有竹子生长,哪怕那里离闹市太远而没有肉吃;没肉吃充其量叫人缺少点力气,而没有竹子的居所就会令人落入俗人之列。 清幽宁静的意境

清新高雅的品格 7、“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”是全文的点睛之笔,表达了作者怎样的感情?

(结合作者当时的处境)表达的感情是微妙而复杂的:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中创设了一种清冷的意境,表达作者旷达的心境8、文章创设了一种怎样的意境? 结合全文内容,思考“闲人”含义。 这两句话所传达的思想感情相当复杂,既有欣喜愉悦,又有落寞孤寂,还透出某种鄙视尘俗的自慰之情。这种复杂的心情,一方面是由于苏轼政治上失意,内心苦闷才放情山水,在江山风月中寻找寄托;另一方面,大自然的美所给予人的无穷愉悦,是那些追逐名利的世俗之人所无法领受的。苏轼得到一种世人难以得到的满足和愉悦,这是身处逆境的苏轼聊以自慰的说法。

周新华老师著作中的评价: “闲人”既有被置闲之悲,又有得闲之喜;有傲视尘俗的自豪,又有启人深思之理趣。 试想一个胸有大志、才智过人之士,却被迫成为投闲置散之人,只好放情山水,借江上风月化解内心的孤独与苦闷,实在可悲!但正因为贬谪,使他被抛出了名利是非场,才有了闲暇的时间与机会,尽情欣赏这绝色美景,因此又是因祸得福。 东坡不以贬谪为苦为累,却有闲情逸致“游目骋怀”,享受自然美景之愉悦,成为江山风月的主人,足以自豪自傲。 周新华老师著作中的评价 那些斤斤计较个人名利得失,为眼前俗务而忧虑不止的人,即便走进东坡笔下的情境之中,也会一无所见,茫然无所得。换言之,要想获得东坡式的“闲中趣”,首先就要从得失荣辱的物累之中解放出来,保持精神的自由与“余裕”。 “闲人”之表层意义,它委婉地反映了苏轼宦途失意的苦闷;从另一个方面来看,月光至美,竹影至丽,而人不能识,唯此二人能有幸领略,岂非快事!苏轼的思想横跨儒释道三家,这便使他的处世态度有极大的包容性,可以说是宠辱不惊,进退自如。当然,他在逆境中的篇章更能折射出他的人格魅力! 找出文中抒情议论的语句,领悟文章主旨。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。只要放宽心态,美景无处不在。表现作者乐观旷达的胸襟。总 结

苏轼遭遇“文字狱”,被贬为黄州团练副使,心情抑郁,但是他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了坦荡、旷达、笑对人生的生活信条。学习本文,在感受庭院月夜小景的同时,更感受到了他那从容应对苦难的人格魅力。

练习巩固

一、对文章的分析,说得不正确的一项(????? )

A、运用比喻描写月色,独具匠心,十分精妙,真可谓

如诗如画,一个宁静淡雅的境界,真让人心醉神迷。 B、这篇短文,真实地记录了作者当时生活的一个片段,

透露出作者在遭贬谪中的那种凄凉、孤寂的特殊心境。 C、这篇随笔性的小品,叙事简洁,写景如绘,而抒情

则寓于叙事、写景之中。叙事、写景、抒情又都集中于写

人;写人又突出一点“闲”。

D、本文语言简洁、准确、形象,作者观察事物细致入

微,抓住了佳境瞬间最敏感的特征,以极其少的文字,包

罗较多的内容,凝练含蓄。B二、本文的构思角度是( )

A、托物言志

B、即景生情

C、类比象征

D、以物喻人

B三、对“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句理解有误的一项是( )

A.哪里都有月夜、竹柏,只是缺少我们两个这样的赏月的“闲人”罢了。

B.表现了作者为大自然的美景所陶醉,而产生了异常欣喜的心情。

C.表现了作者在政治上受排挤,心情苦闷,只好去大自然中寻找快乐和解脱。

D.表现了作者超然物外、旷达乐观的生活态度。B四、下面对加点词解释不正确的一项是( )

?

A.念无与为乐者(思念)

B.遂至承天寺(于是,就)

C.怀民亦未寝(睡觉)

D.相与步于中庭(共同,一起)

A五、上文贯穿全文的线索是_____________,

描写月夜庭中景色的句子是

“__________________________________。” ,其主要内容可用4个字概括为:□□□□。

概括:庭中月色(或:月色如水、月色空明)月色(或月光)庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。复习旧知3六、全文共分三层:

①第一层,记事,交代了 ;

②第二层,写景,描写了 ;

③第三层,抒情,抒发了 。寻伴夜游庭中月色月下感叹

七、这篇文章主要表现了作者_______的心境。

旷达

(答“豁达”“达观”也对;答“怀才不遇”、“愤愤不平”、“乐观”、“闲适”、“热爱自然”不对)复习巩固八、解释红色的字词:

1、相与步于中庭 2、欣然起行 3、念无与乐者

4、积水空明 5、藻荇交横 6、盖竹柏影也

7、但少闲人如吾两人者耳 8、怀民亦未寝

1、一同,一起;散步,漫步;院里

2、高兴、愉快的样子

3、考虑、想到

4、形容水的澄澈

5、交错纵横

6、原来是

7、只是;清闲的人;罢了

8、睡觉翻译下列句子

1、念无与为乐者。

想到没有可以交谈取乐的人。

2、庭下如积水空明。

庭院中的月光像一泓积水一样清澈透明。

3、水中藻荇交横,盖竹柏影也。

水中水藻,荇菜纵横交错,原来是那绿竹和翠柏的影子。

4、但少闲人如吾两人者耳。

只不过缺少有像我们这样清闲的人罢了。

拓展与积累调动你的语文积累,说出两句吟咏月亮的诗句。

春风又绿江南岸,明月何时照我还” (北宋.王安石)

关于“月亮”的诗句“海上生明月,天涯共此时”

(唐· 张九龄)

“举杯邀明月, 对饮成三人。”(李白)

“野旷天低树,江清月近人” (唐·孟浩然)知识拓展野旷天低树,

江清月近人。

——孟浩然举头望明月,

低头思故乡。

----李白床前明月光,

疑似地上霜。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西.

——李白春风又绿江南岸,明月何时照我还”

——王安石星垂平野阔,月涌大江流。 ——杜甫

露从今夜白,月是故乡明。

— 杜甫明月松间照,清泉石上流。

——王维明月几时有,

把酒问青天?

----苏轼但愿人长千里共婵娟。 ——苏轼仁者乐山,智者乐水课文翻译 山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同赞叹的啊。巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。青葱的林木,翠绿的竹丛,四季长存。清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;夕阳快要落山的时候,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。这里实在是人间的仙境啊。自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

《答谢中书书》《记承天寺夜游》 同学们,上节课我们无不为三峡的雄奇险拔、清幽秀丽所陶醉。其实,我们伟大的祖国哪儿不是神奇如画呢?不信,现在就请你细细品读陶弘景的写景小品文《答谢中书书》。读完后你一定会觉得江南的山水真是一幅清丽的山水画,是一首流动的山水诗呢! 答谢中书书南朝 陶弘景风景欣赏泰山之雄峻 黄山之幽奇 答谢中书书匡庐之韶秀 答谢中书书峨嵋之清凉 黄河之浑茫 长江之浩渺 西湖之妩媚 洱海之绚丽 陶弘景南朝答谢中书书 陶弘景陶弘景(456——536),字通明,丹阳秣陵(今江苏南京)人。南朝齐、梁时期思想家、医学家。隐居茅山。梁武帝遇有国家大事,常去山中征询他的意见,时人称为“山中宰相”。 南北朝时,因政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山绘水,表明自己所好,并作为对友人的安慰.本文是作者写给谢中书﹙谢征﹚的一封书信,写的是江南山水之美,是六朝山水小品的名作。

写作背景简介

寄情山水答谢中书书答复谢征,作者的朋友。中书是谢征的官职。信陶弘景回答谢中书的信。解题山川/之美,古来/共谈。

高峰/入云,清流/见底。

两岸/石壁,五色/交辉。

青林/翠竹,四时/俱备。

晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣。

tuí lín

夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。

实是/欲界之仙都,

自/康乐/以来,

yù

未复有/能与其奇者。答谢中书书陶弘景

听读朗读山川之美,古来共谈。

山川景色的美丽,

自古以来就是文人雅士共同赞叹的啊。疏通文意的从古到今赞叹高峰入云,清流见底。高峰入云高峰入云巍峨的山峰耸入云端.插入高峰入云清流见底明净的溪流清澈见底。清流见底

两岸石壁,五色交辉。两岸石壁五色交辉两岸石壁,五色交辉

两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。色彩斑斓交相辉映青林翠竹,四时俱备具备青林翠竹,四时俱备青葱的林木,翠绿的竹丛,四季都具备。四季全。都晓雾将歇,猿鸟乱鸣晓雾将歇,猿鸟乱鸣 清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;清晨消散此起彼伏“猿鸟乱鸣”中的“乱”字能否换成“齐”或“共”字?“乱”指叫声此起彼伏,“乱”把猿鸟的动作、声音活动的状态准确的表现出来。

猿鸟乱鸣,渲染了山林中万物清晨醒来的欢欣热闹,表现一种自由,一种活力,通过“乱”字,写出了山川万物都充满着勃勃生机的景象。夕日欲颓,沉鳞竞跃。夕阳快要坠落的时候,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。潜伏在水中的鱼,争相“沉鳞”运用了那种修辞手法?借代修辞傍晚坠落夕日欲颓,沉鳞竞跃。夕日欲颓,沉鳞竞跃。坠落潜游在水中的鱼实是欲界之仙都。自康乐以来,

未复有能与其奇者。这里实在是人间的仙境啊。自从南朝的谢灵运以来,就再也没有能够欣赏这种奇丽景色了的人了。美好世界人间自从不再欣赏美丽景色它们欲界,佛家语,佛教把世界分为欲界,色界、无色界。欲界是没有摆脱世俗的七情六欲的众生所处境界,即指人间。 仙人生活在其中的美好世界。 实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。 康乐:南朝著名山水诗人谢灵运,他18岁时继承他祖父的爵位,被封为康乐公。谢灵运是中国诗歌史上第一个大批量创作山水诗的诗人,第一个以山水作为诗歌主要描写对象的诗人。他的诗歌的出现标志着中国真正意义上的山水诗歌的形成。因此赢得了中国山水诗派开山鼻祖的称号。知人论世1、总领全文的一句话是什么?山川之美,古来共谈。2、全文围绕哪个字展开?美合作探究高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。一、总写。山川之美 古来共谈。二、分写山水景物的美四季之景晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

夕日欲颓,沉鳞竞跃。三、总写 抒怀3、理清课文结构欲界之仙都 未复有能与其奇者晨昏之景4、作者分别从哪些角度对景物进行描写?运用了什么描写方法?1)多种视角相结合

仰视:高峰入云

俯视:清流见底

平视:两岸石壁 ,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。(静景)

晓雾将歇(静),猿鸟乱鸣(动);

夕阳欲颓(静),沉鳞竞跃(动)2)时间上:早晚结合:

3)动静结合(形体、声响方面 )

5.“一切景语皆情语。”最能体现作者思想感情的语句是什么?体现了作者怎样的思想感情?“

实是欲界之仙都。自康乐来,未复有能与其奇者。”

表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

欣赏美点本文美在哪里?文中作者描绘了山川的哪些美景?高峰入云,清流见底。“高峰入云,清流见底”表现了?????????????????山水相映之美青林翠竹, 四时俱备。色彩配合之美两岸石壁, 五色交辉。晓雾将歇,猿鸟乱鸣。晨昏变化之美夕日欲颓,沉鳞竞跃。高峰入云,

清流见底。

两岸石壁,

五色交辉。

青林翠竹,

四时俱备。

晓雾将歇,

猿鸟乱鸣;

夕日欲颓,

沉鳞竞跃。意

境

美意境美

答谢中书书 陶弘景

山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,

未复有能与其奇者。一、总起句,以感慨发端。1、描写山川中的静景之美。2、描写大自然中的早晚景象(动景)。三、感慨自然之美景。

结束全文,呼应前文。二、分写山水景物的美。景物描写的方法,你学会了吗?1、抓住景物的特征;

2、按照一定的顺序;

3、注重图画美:色彩的搭配、观察的视角、感观的冲击、动静结合……

小结这篇山水小品廖廖68个字,就概括古今,包罗了四时,兼顾了晨昏,山川草木,飞禽走兽,使文章清幽隽雅,像诗一般优美动人。表达作者亲近自然的喜悦。五、巩固练习 一、 根据课文内容,填上恰当的词,并解释它的意思.1、两岸石壁,五色( )。

2、青林翠竹,四时( )备。

3、晓雾将( ),猿鸟乱鸣;

4、夕日欲( ),( )竞跃。

5、未复有能( )其奇者。

俱交辉歇颓沉鳞与交相辉映都消散坠落潜游在水中的鱼指欣赏二、本文运用了什么结构?运用了什么写法来表现山川之美?总—分—总的结构以动衬静(动静结合)的写法三、文中哪句话直接抒发了作者对山水景物的赞叹?实是欲界之仙都。四、课后任务:熟练背诵全文。请同学们根据下面的提示来集体背诵课文!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》