2017春苏教版七年级语文下册第二单元同步教学课件-第六课 《月迹》 (共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 2017春苏教版七年级语文下册第二单元同步教学课件-第六课 《月迹》 (共29张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 638.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-04-21 21:10:12 | ||

图片预览

文档简介

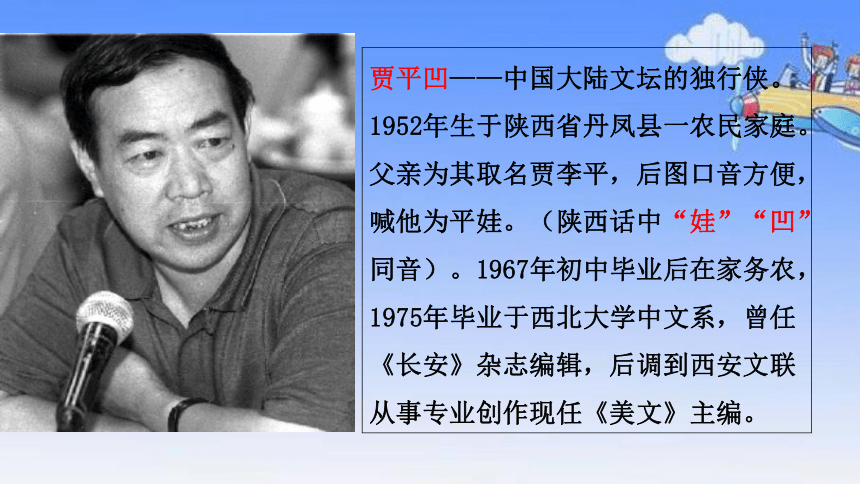

课件29张PPT。月迹贾平凹贾平凹——中国大陆文坛的独行侠。 1952年生于陕西省丹凤县一农民家庭。父亲为其取名贾李平,后图口音方便,喊他为平娃。(陕西话中“娃”“凹”

同音)。1967年初中毕业后在家务农,1975年毕业于西北大学中文系,曾任《长安》杂志编辑,后调到西安文联从事专业创作现任《美文》主编。1973年开始发表作品以来,已出版了《山地笔记》《小月前本》《腊月 正月》《天狗》等中短篇小说集;《月迹》《爱的踪迹》《商州三录》等散文集和《平凹论文集》;发表了长篇小说《商州》《浮躁》《废都》《高老庄》《病相报告》等。其中《满月儿》《腊月 正月》分别获得1978年全国优秀短篇小说奖和1983—1984年全国优秀中篇小说奖。《浮躁》获“美孚飞马”奖,《废都》获法国女评委外国文学大奖。

总结贾平凹的艺术创作,其特点是显著的,它们有人物的“姿”和“韵”的意境美;有细节描写的美;有浓郁的生活情趣,洋溢着乡土气息。当然还有语言方面的特色……他的作品文字简练,笔墨比较精醇,构思小巧玲珑,能以少胜多。(丁帆《谈贾平凹作品的描写艺术》)

文章写了什么时间、什么地点、什么人的什么事情?时间:中秋的夜里

地点:中堂里、院子里、院子外

人物:奶奶、我和弟妹

事情:盼月亮、寻月亮、议月亮

文章重点:寻月亮整体感知讨论课文的行文线索1.散文在结构上看似自由,但文中都有一条线索将文章的材料组织起来——形散而神不散。请同学们讨论分析本文的行文线索。

明确:

镜中看月—院中望月—杯中饮月—河中寻月—眼瞳见月盼月——寻月——议月

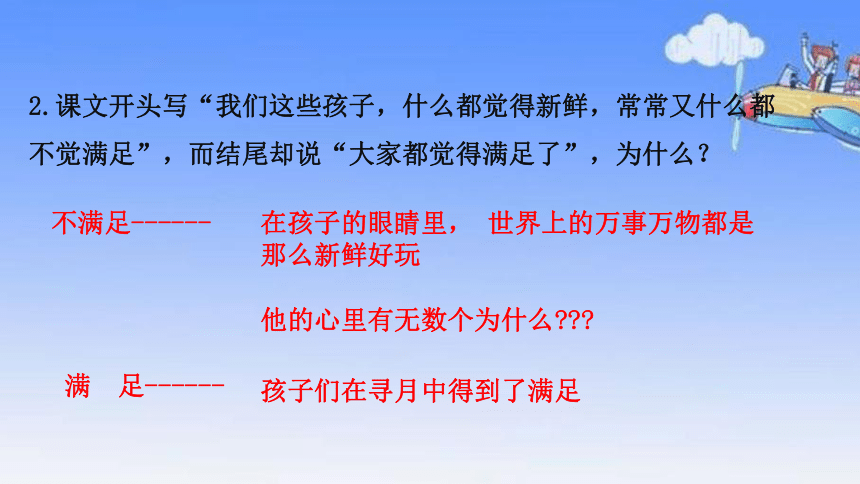

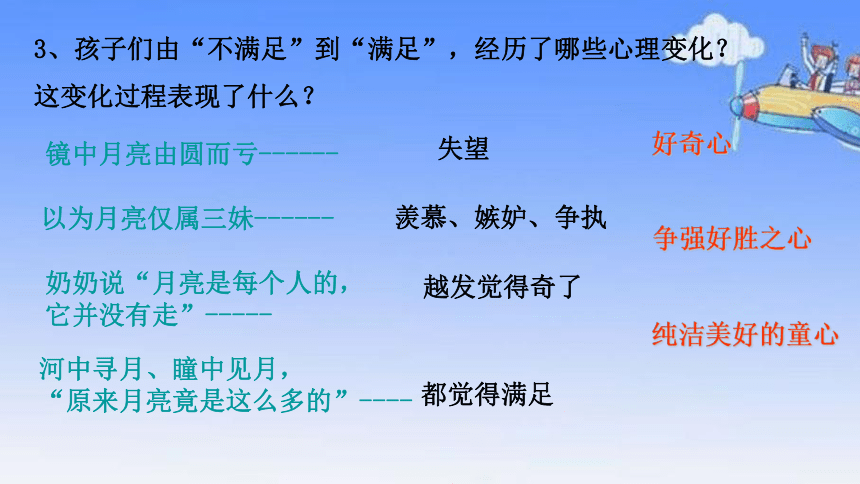

2.课文开头写“我们这些孩子,什么都觉得新鲜,常常又什么都不觉满足”,而结尾却说“大家都觉得满足了”,为什么?不满足------在孩子的眼睛里, 世界上的万事万物都是那么新鲜好玩他的心里有无数个为什么???满 足------孩子们在寻月中得到了满足3、孩子们由“不满足”到“满足”,经历了哪些心理变化? 这变化过程表现了什么? 失望镜中月亮由圆而亏------羡慕、嫉妒、争执以为月亮仅属三妹------越发觉得奇了奶奶说“月亮是每个人的,

它并没有走”-----都觉得满足河中寻月、瞳中见月,

“原来月亮竟是这么多的”----好奇心

争强好胜之心

纯洁美好的童心

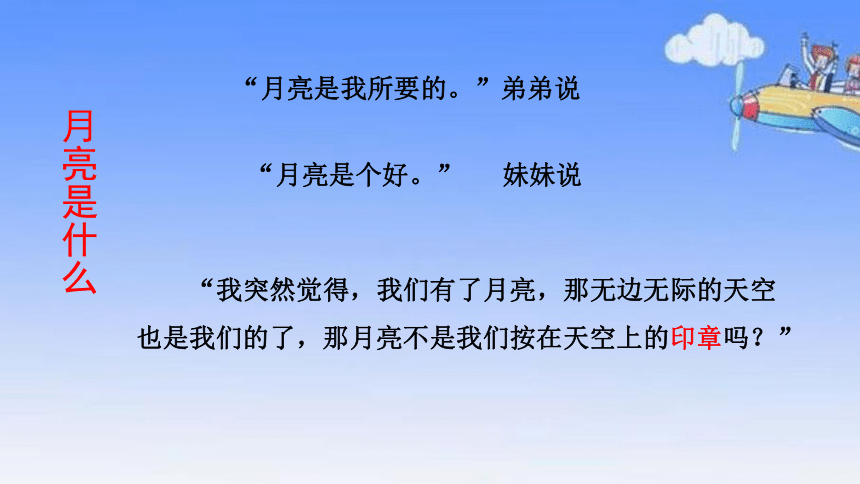

“月亮是我所要的。”弟弟说

“月亮是个好。” 妹妹说 “我突然觉得,我们有了月亮,那无边无际的天空也是我们的了,那月亮不是我们按在天空上的印章吗?”月亮是什么理解: “月亮是我所要的”

“月亮是个好” 月亮给人以美的享受

月亮是一个美好的事物

月亮寄托着孩童纯真的愿望理解:“我突然觉得,我们有了月亮,那无边无际的天空也是我们的了,那月亮不是我们按在天空中的印章吗?”印章:在条据或证明材料上盖上印章,表明自己对条据或材料负责;在个人字画书刊上盖上印章,表明属于自己所有。

证明作用我拥有月亮、我拥有天空、我拥有宇宙为什么文章要以“月迹”为标题?月迹月亮的变化轨迹月亮在孩子心中留下的美好印迹

一切美的印迹寻美寻月过程 寻月所见 孩子的心理

镜中看月

院中望月

杯中“饮月”

河中寻月

眼瞳见月

沙滩议月 月 迹长腿 圆 亏 消失 失望玉玉、银银、有桂树嫦娥 争执 一人一月,月亮在心 人人拥有 哪一处水里都有 处处都有 哪个人眼瞳里都有 竟是这么多月亮是我们的印章 满足 童 心 升 华 之 迹追求美的过程课堂小结练一练第5节:

( )写月亮的圆;

( )写月光的白;

( )写桂树的壮;

( )写枝叶的稀;

( )写花朵的多。 满满 玉玉/银银

粗粗 疏疏 累累请你从文中找出你认为最富有儿童特色的语言进行赏析

叠词的运用,使文章语言充满童趣思 考1、奶奶是个什么样的人物形象?这个形象在文中有什么作用?

2、这篇文章与传统的吟咏月亮的诗文在思想感情上有什么不同?1、解题思路:先看看奶奶做了哪些事情?对事情的发展有怎样的作用?

“奶奶的指引”:

奶奶突然说:“月亮进来了!” ——奶奶说:“它走了,------你们快出去寻月吧。”——奶奶从屋里端了一壶甜酒出来------你们都有一个月亮哩!——奶奶说:“月亮是每一个人的,它并没走,你们再去找吧。”

奶奶是一个我们寻找美的过程中的引导者的形象 没有奶奶这个形象,就没有孩童的寻月、议月,就没有孩童心灵的升华。话说奶奶 2

——奶奶形象的重要作用?奶奶了解、爱护并有意于发展孩子的童心童真,自身对生活也充满了热情;奶奶又是一个高明的教育家,注重引导孩子关注外界,探索自然;奶奶注重调解孩子之间的矛盾纠纷,并将他们的心灵带进新的高尚境地。这篇课文与传统的吟咏月亮的诗文在思想感情上有什么不同? 大多是游子思乡、家人思亲、分离思合的主题,多是伤感之作

本文在思想感情上有不同之处:

(1)首先在于不是离人赏月,而是中秋之夜弟兄姐妹团聚,是在祖辈的引导下共同赏月

(2)作品的基调是温馨、融洽、热泪、积极向上的,而不是伤感、悲凉的

(3)作品有意识的把赏月和孩童们的成长结合起来,让其在寻月的过程中有一种心灵的升华拓 展 课堂小结 本文通过一件小事---中秋节孩子们寻找月亮的情景,告诉人们一个道理 , 一个简单平凡却又重要的道理: 生活中美好的东西是属于每个人的 ,只要我们努力去寻找,就能找到我们所需要的美好事物。美好就在身边

月亮是美的,天空也是美的。无边无际的天空象征着世间所有美好的事物。我们每个人都可以寻找到生活中的美,对美的追求,应该是人生的座右铭。

生活处处存在“美”,时时都有“好”,让我们用这双擦亮的眼睛来找一找我们身边的“美好”,用简洁精练的语句写下来 。

美是早晨出门时妈妈的叮咛;美是……

提示:教室里、家庭里、田野上、村庄里、大自然中……在成人眼里月亮代表的是什么?

这个问题也可这样问:即在成人眼里月亮有怎样的内涵?代表团圆、思念。用月亮的圆缺来代表人的离合。 新华网北京9月28日电(记者闵捷)“咏月”是中国古代诗词中的一大主题,几千年来留下了很多脍炙人口的传世佳作。适逢中秋,记者采访了北京师范大学文学院古典文学研究室赵仁(王加圭)教授,请他专门就中国古诗中的咏月诗进行了一番解读。

赵教授说,咏月诗在中国古典诗歌中占有独特的地位,月亮可以说 是古代诗人最偏爱的一个意象。古诗中的“月”表现为以下几种象征:首先是象征团圆,以月圆比喻人的团圆,以月缺比喻人的离别,比较有代表性的是苏轼的《水调歌头》:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。”其次是象征思念,包括思念家人、思念故乡,有代表性的是李白的“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。” 第三是把月亮当成美好的象征,爱的象征,比如张若虛的《春江花月夜》:“春江潮水连海平,海上明月共潮升。潋滟随波千万里,何处春江无月明?”“江畔何人初见月,江月何年初照人。人生代代无穷已,江月年年只相似。不知江月待何人,但见长江送流水。”按照闻一多的解释,这里的“月”代表的是爱心的传递;第四是把月亮作为纯洁无暇、没有任何污染的象征,进而引申为晶莹剔透的境界,以自然的纯洁对应人心灵的纯洁,比如李白的《玉阶怨》:“玉阶生白露,夜久侵罗袜。却下水精帘,玲珑望秋月。”这里把月亮作为最美好、最纯洁的象征。

??? 古人还常常借月状景,抒写辽阔,比如杜甫的“星垂平野阔,月涌大江流”、孟浩然的“野旷天低树,江清月近人”以及王维的“明月松间照,清泉石上流”,这些咏月的佳句,充满了诗情画意,千百年来脍炙人口、妇孺能诵。

???? 古人何以对“月”情有独钟,赵教授认为,古人认为在不同的地方看到的月亮是一样的,因此认为月可以超越空间,正所谓“天涯共此时”。所以无论是浪漫主义的、还是现实主义的诗人,无论是婉约派还是豪放派,无论是诗还是词,都喜欢借月托情。面对同一轮明月,抒发的感情却各不相同:有感叹世事多艰、光阴易逝的;有排解怀才不遇、慨叹宦海沉浮的;更有表达对理想的追求:“俱怀逸兴壮思飞,欲上青天览明月”。

?? 赵教授说,古代诗人中最擅长写咏月诗的当属李白,他一生中创作的与月有关的诗多达320余首,从少年时代的“小时不识月,呼作白玉盘”,到后来《将尽酒》中的“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”以及《月下独酌》中“花间一壶酒,独酌无相亲。举杯邀明月,对影成三人”,他将一生才情寄托与山水月色,写出了许多名垂千古的佳句名篇。李白在《把酒问月》中以“今人不见古時月,今月曾经照古人。古人今人若流水,共看明月皆如此”来表现“明月长在,人生如寄”的感慨。

中国古典诗词是中华民族最宝贵的精神财富之一,先人所创造的美好意境,为后人留下了心灵重游的广阔空间。赵教授说,中秋读读咏月诗,不仅是一种精神享受,对年轻人来说,也是对传统文化的一种重温和再认识。 谢谢观赏

同音)。1967年初中毕业后在家务农,1975年毕业于西北大学中文系,曾任《长安》杂志编辑,后调到西安文联从事专业创作现任《美文》主编。1973年开始发表作品以来,已出版了《山地笔记》《小月前本》《腊月 正月》《天狗》等中短篇小说集;《月迹》《爱的踪迹》《商州三录》等散文集和《平凹论文集》;发表了长篇小说《商州》《浮躁》《废都》《高老庄》《病相报告》等。其中《满月儿》《腊月 正月》分别获得1978年全国优秀短篇小说奖和1983—1984年全国优秀中篇小说奖。《浮躁》获“美孚飞马”奖,《废都》获法国女评委外国文学大奖。

总结贾平凹的艺术创作,其特点是显著的,它们有人物的“姿”和“韵”的意境美;有细节描写的美;有浓郁的生活情趣,洋溢着乡土气息。当然还有语言方面的特色……他的作品文字简练,笔墨比较精醇,构思小巧玲珑,能以少胜多。(丁帆《谈贾平凹作品的描写艺术》)

文章写了什么时间、什么地点、什么人的什么事情?时间:中秋的夜里

地点:中堂里、院子里、院子外

人物:奶奶、我和弟妹

事情:盼月亮、寻月亮、议月亮

文章重点:寻月亮整体感知讨论课文的行文线索1.散文在结构上看似自由,但文中都有一条线索将文章的材料组织起来——形散而神不散。请同学们讨论分析本文的行文线索。

明确:

镜中看月—院中望月—杯中饮月—河中寻月—眼瞳见月盼月——寻月——议月

2.课文开头写“我们这些孩子,什么都觉得新鲜,常常又什么都不觉满足”,而结尾却说“大家都觉得满足了”,为什么?不满足------在孩子的眼睛里, 世界上的万事万物都是那么新鲜好玩他的心里有无数个为什么???满 足------孩子们在寻月中得到了满足3、孩子们由“不满足”到“满足”,经历了哪些心理变化? 这变化过程表现了什么? 失望镜中月亮由圆而亏------羡慕、嫉妒、争执以为月亮仅属三妹------越发觉得奇了奶奶说“月亮是每个人的,

它并没有走”-----都觉得满足河中寻月、瞳中见月,

“原来月亮竟是这么多的”----好奇心

争强好胜之心

纯洁美好的童心

“月亮是我所要的。”弟弟说

“月亮是个好。” 妹妹说 “我突然觉得,我们有了月亮,那无边无际的天空也是我们的了,那月亮不是我们按在天空上的印章吗?”月亮是什么理解: “月亮是我所要的”

“月亮是个好” 月亮给人以美的享受

月亮是一个美好的事物

月亮寄托着孩童纯真的愿望理解:“我突然觉得,我们有了月亮,那无边无际的天空也是我们的了,那月亮不是我们按在天空中的印章吗?”印章:在条据或证明材料上盖上印章,表明自己对条据或材料负责;在个人字画书刊上盖上印章,表明属于自己所有。

证明作用我拥有月亮、我拥有天空、我拥有宇宙为什么文章要以“月迹”为标题?月迹月亮的变化轨迹月亮在孩子心中留下的美好印迹

一切美的印迹寻美寻月过程 寻月所见 孩子的心理

镜中看月

院中望月

杯中“饮月”

河中寻月

眼瞳见月

沙滩议月 月 迹长腿 圆 亏 消失 失望玉玉、银银、有桂树嫦娥 争执 一人一月,月亮在心 人人拥有 哪一处水里都有 处处都有 哪个人眼瞳里都有 竟是这么多月亮是我们的印章 满足 童 心 升 华 之 迹追求美的过程课堂小结练一练第5节:

( )写月亮的圆;

( )写月光的白;

( )写桂树的壮;

( )写枝叶的稀;

( )写花朵的多。 满满 玉玉/银银

粗粗 疏疏 累累请你从文中找出你认为最富有儿童特色的语言进行赏析

叠词的运用,使文章语言充满童趣思 考1、奶奶是个什么样的人物形象?这个形象在文中有什么作用?

2、这篇文章与传统的吟咏月亮的诗文在思想感情上有什么不同?1、解题思路:先看看奶奶做了哪些事情?对事情的发展有怎样的作用?

“奶奶的指引”:

奶奶突然说:“月亮进来了!” ——奶奶说:“它走了,------你们快出去寻月吧。”——奶奶从屋里端了一壶甜酒出来------你们都有一个月亮哩!——奶奶说:“月亮是每一个人的,它并没走,你们再去找吧。”

奶奶是一个我们寻找美的过程中的引导者的形象 没有奶奶这个形象,就没有孩童的寻月、议月,就没有孩童心灵的升华。话说奶奶 2

——奶奶形象的重要作用?奶奶了解、爱护并有意于发展孩子的童心童真,自身对生活也充满了热情;奶奶又是一个高明的教育家,注重引导孩子关注外界,探索自然;奶奶注重调解孩子之间的矛盾纠纷,并将他们的心灵带进新的高尚境地。这篇课文与传统的吟咏月亮的诗文在思想感情上有什么不同? 大多是游子思乡、家人思亲、分离思合的主题,多是伤感之作

本文在思想感情上有不同之处:

(1)首先在于不是离人赏月,而是中秋之夜弟兄姐妹团聚,是在祖辈的引导下共同赏月

(2)作品的基调是温馨、融洽、热泪、积极向上的,而不是伤感、悲凉的

(3)作品有意识的把赏月和孩童们的成长结合起来,让其在寻月的过程中有一种心灵的升华拓 展 课堂小结 本文通过一件小事---中秋节孩子们寻找月亮的情景,告诉人们一个道理 , 一个简单平凡却又重要的道理: 生活中美好的东西是属于每个人的 ,只要我们努力去寻找,就能找到我们所需要的美好事物。美好就在身边

月亮是美的,天空也是美的。无边无际的天空象征着世间所有美好的事物。我们每个人都可以寻找到生活中的美,对美的追求,应该是人生的座右铭。

生活处处存在“美”,时时都有“好”,让我们用这双擦亮的眼睛来找一找我们身边的“美好”,用简洁精练的语句写下来 。

美是早晨出门时妈妈的叮咛;美是……

提示:教室里、家庭里、田野上、村庄里、大自然中……在成人眼里月亮代表的是什么?

这个问题也可这样问:即在成人眼里月亮有怎样的内涵?代表团圆、思念。用月亮的圆缺来代表人的离合。 新华网北京9月28日电(记者闵捷)“咏月”是中国古代诗词中的一大主题,几千年来留下了很多脍炙人口的传世佳作。适逢中秋,记者采访了北京师范大学文学院古典文学研究室赵仁(王加圭)教授,请他专门就中国古诗中的咏月诗进行了一番解读。

赵教授说,咏月诗在中国古典诗歌中占有独特的地位,月亮可以说 是古代诗人最偏爱的一个意象。古诗中的“月”表现为以下几种象征:首先是象征团圆,以月圆比喻人的团圆,以月缺比喻人的离别,比较有代表性的是苏轼的《水调歌头》:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。”其次是象征思念,包括思念家人、思念故乡,有代表性的是李白的“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。” 第三是把月亮当成美好的象征,爱的象征,比如张若虛的《春江花月夜》:“春江潮水连海平,海上明月共潮升。潋滟随波千万里,何处春江无月明?”“江畔何人初见月,江月何年初照人。人生代代无穷已,江月年年只相似。不知江月待何人,但见长江送流水。”按照闻一多的解释,这里的“月”代表的是爱心的传递;第四是把月亮作为纯洁无暇、没有任何污染的象征,进而引申为晶莹剔透的境界,以自然的纯洁对应人心灵的纯洁,比如李白的《玉阶怨》:“玉阶生白露,夜久侵罗袜。却下水精帘,玲珑望秋月。”这里把月亮作为最美好、最纯洁的象征。

??? 古人还常常借月状景,抒写辽阔,比如杜甫的“星垂平野阔,月涌大江流”、孟浩然的“野旷天低树,江清月近人”以及王维的“明月松间照,清泉石上流”,这些咏月的佳句,充满了诗情画意,千百年来脍炙人口、妇孺能诵。

???? 古人何以对“月”情有独钟,赵教授认为,古人认为在不同的地方看到的月亮是一样的,因此认为月可以超越空间,正所谓“天涯共此时”。所以无论是浪漫主义的、还是现实主义的诗人,无论是婉约派还是豪放派,无论是诗还是词,都喜欢借月托情。面对同一轮明月,抒发的感情却各不相同:有感叹世事多艰、光阴易逝的;有排解怀才不遇、慨叹宦海沉浮的;更有表达对理想的追求:“俱怀逸兴壮思飞,欲上青天览明月”。

?? 赵教授说,古代诗人中最擅长写咏月诗的当属李白,他一生中创作的与月有关的诗多达320余首,从少年时代的“小时不识月,呼作白玉盘”,到后来《将尽酒》中的“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”以及《月下独酌》中“花间一壶酒,独酌无相亲。举杯邀明月,对影成三人”,他将一生才情寄托与山水月色,写出了许多名垂千古的佳句名篇。李白在《把酒问月》中以“今人不见古時月,今月曾经照古人。古人今人若流水,共看明月皆如此”来表现“明月长在,人生如寄”的感慨。

中国古典诗词是中华民族最宝贵的精神财富之一,先人所创造的美好意境,为后人留下了心灵重游的广阔空间。赵教授说,中秋读读咏月诗,不仅是一种精神享受,对年轻人来说,也是对传统文化的一种重温和再认识。 谢谢观赏

同课章节目录

- 第一单元 人物风采

- 一 童年的朋友

- 二 一面

- 三*我的老师

- 四 赵普

- 诵读欣赏 题破山寺后禅院

- 第二单元 童年记事

- 五 从百草园到三味书屋

- 六 月迹

- 七*三颗枸杞豆

- 八*我们家的男子汉

- 九 《列子》一则

- 诵读欣赏 生活是多么广阔

- 第三单元 建筑艺术

- 十 人民英雄永垂不朽

- 十一 巍巍中山陵

- 十二*凡尔赛宫

- 十三*北京四合院

- 十四 核舟记

- 诵读欣赏 文笔精华(二)

- 第四单元 动物世界

- 十五 松鼠

- 十六*松树金龟子(节选)

- 十七 国宝——大熊猫

- 十八*夏天的昆虫

- 十九 黔之驴

- 诵读欣赏 蝉

- 第五单元 新闻通讯

- 二十 为梦想,相会在北京(节选)

- 二十一*“神舟”五号飞船航天员出征记

- 二十二 新闻两篇

- 二十三*15天:最后的五个男子汉

- 二十四 为学

- 诵读欣赏 七子之歌

- 第六单元 诗词拔萃

- 二十五 毛泽东词二首

- 二十六 古代诗词二首

- 二十七 现代诗二首

- 二十八 歌词二首

- 二十九 《礼记》一则

- 诵读欣赏 古诗二首