初中化学沪教版九上 选用合适方法,巧解化学计算题 教学案(含答案)

文档属性

| 名称 | 初中化学沪教版九上 选用合适方法,巧解化学计算题 教学案(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 124.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2017-04-21 22:41:39 | ||

图片预览

文档简介

选用合适方法,巧解化学计算题

一、运用特殊值法巧妙解答

在某些题目中,当条件中一个关键的量是未知的,并且这个量的值不会影响到最终的答案,这时候不妨给这个量赋予一个特殊的“数值”

,然后把这个特殊的数值带入题设条件中进行解答。利用这样的方法进行解题,可以大大简化步骤。

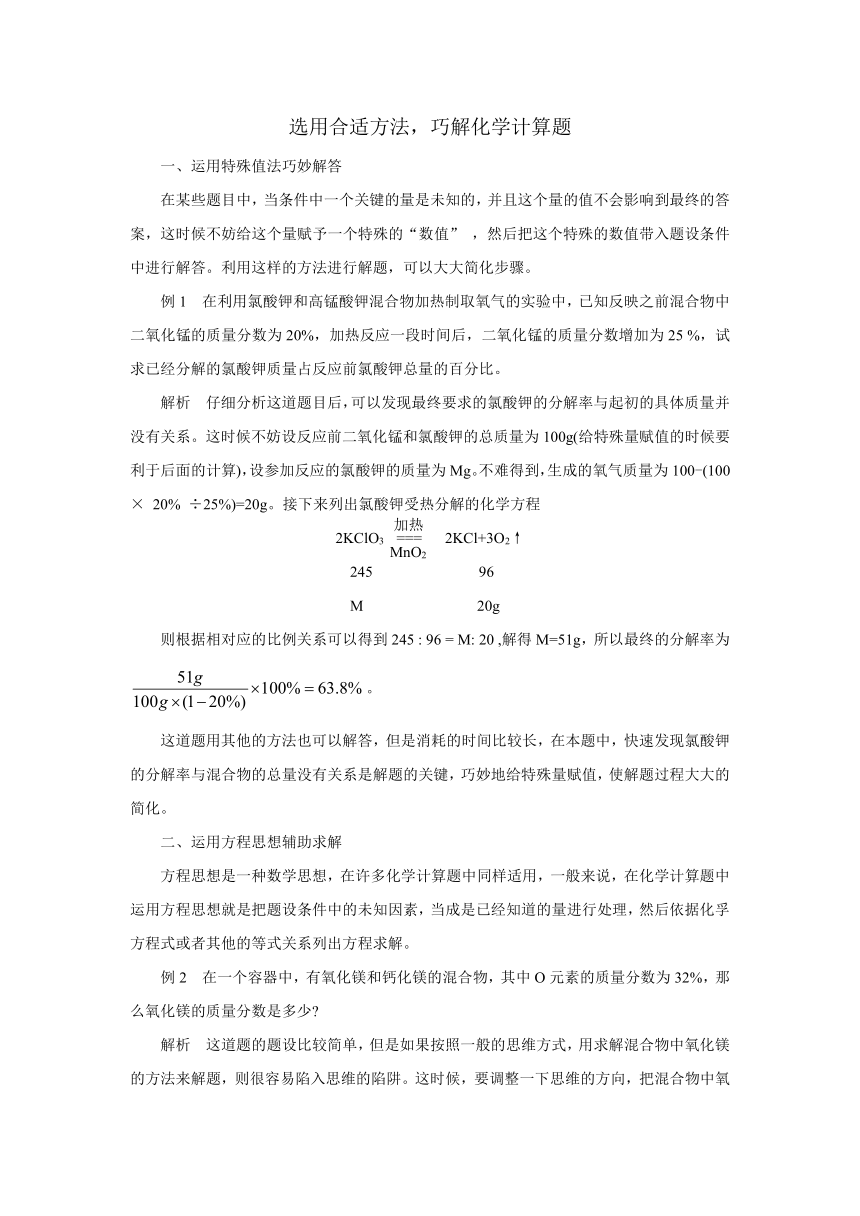

例1

在利用氯酸钾和高锰酸钾混合物加热制取氧气的实验中,已知反映之前混合物中二氧化锰的质量分数为20%,加热反应一段时间后,二氧化锰的质量分数增加为25

%,试求已经分解的氯酸钾质量占反应前氯酸钾总量的百分比。

解析

仔细分析这道题目后,可以发现最终要求的氯酸钾的分解率与起初的具体质量并没有关系。这时候不妨设反应前二氧化锰和氯酸钾的总质量为100g(给特殊量赋值的时候要利于后面的计算),设参加反应的氯酸钾的质量为Mg。不难得到,生成的氧气质量为100-(100×

20%

÷25%)=20g。接下来列出氯酸钾受热分解的化学方程

2KClO3

===

2KCl+3O2↑

245

96

M

20g

则根据相对应的比例关系可以得到245

:

96

=

M:

20

,解得M=51g,所以最终的分解率为

。

这道题用其他的方法也可以解答,但是消耗的时间比较长,在本题中,快速发现氯酸钾的分解率与混合物的总量没有关系是解题的关键,巧妙地给特殊量赋值,使解题过程大大的简化。

二、运用方程思想辅助求解

方程思想是一种数学思想,在许多化学计算题中同样适用,一般来说,在化学计算题中运用方程思想就是把题设条件中的未知因素,当成是已经知道的量进行处理,然后依据化孚方程式或者其他的等式关系列出方程求解。

例2

在一个容器中,有氧化镁和钙化镁的混合物,其中O元素的质量分数为32%,那么氧化镁的质量分数是多少

解析

这道题的题设比较简单,但是如果按照一般的思维方式,用求解混合物中氧化镁的方法来解题,则很容易陷入思维的陷阱。这时候,要调整一下思维的方向,把混合物中氧化镁的质量分数当成一个已知的条件进行处理,不妨设混合物中氧化镁的质量分数为w,此时32%就变成了一个未知的量,按照求解氧元素质量分数的步骤解题。这时为了方便表示,引入一个参数,设混合物的总质量为M,则氧化镁中氧的质量可以表示为:,同理钙化镁中氧的质量可以表示为,最后按照求解氧元素的公式,可列方程式为,

,解该方程得到w=30

%。所以最终求得该混合物中氧化镁的质量分数为30%

。

三、运用差量法灵活计算

差量法也是中考化学中常用的一种计算方法,在化学反应中,反应前后两种物质的质量之差与各反应物、生成物的质量之比是固定不变的,差量法利用这一原则,列出对应的比例式求解。

例3

有碳酸氢钠和硝酸银的混合物总计25.

4g,把该化合物加热到400℃左右,使化合物中不再放出气体,完全冷却后,往容器中滴入过量的稀HNO3溶液,之后把得到的溶液蒸干,最终得到固体的总质量为25

.

5

g,试求原混合物中硝酸银的质量分数。

解析

在这道题目中,混合物的组成先后历经了三个过程,首先是的混合物,加热到400℃之后,得到的是的混合物,最后加入稀溶液进行酸化后,混合物的组成变成了,对比反应前和反应后混合物的组成可以发现,Ag元素仍然以AgNO3的形式存在于混合物中,混合物的质量增加是由NaHCO3→NaNO3引起的。不妨设原混合物碳酸氢钠的质量为X,则有以下的对应关系

NaHCO3

NaNO3

质量增加

84

g

85

g

1g

x

(25.5一25.4)g

根据比例关系得到,可以求出碳酸氢钠的质量X为8.

4

g,所以最终原混合物中硝酸银的质量分数为

解这类题的关键在于搞清楚反应前后哪些物质的质量保持不变,哪些物质的量增加或减少,以此为突破口,可以列出对应的比例式进行求解。

总之,中考化学计算题考察的范围十分广泛,从基本化学式的计算到常见化学反应中的计算再到溶液中相关概念的计算,几乎囊括了整个初中化学课本,学生应该熟悉几种常见的计算方法,加以练习,以达到灵活运用的程度。

加热

MnO2

一、运用特殊值法巧妙解答

在某些题目中,当条件中一个关键的量是未知的,并且这个量的值不会影响到最终的答案,这时候不妨给这个量赋予一个特殊的“数值”

,然后把这个特殊的数值带入题设条件中进行解答。利用这样的方法进行解题,可以大大简化步骤。

例1

在利用氯酸钾和高锰酸钾混合物加热制取氧气的实验中,已知反映之前混合物中二氧化锰的质量分数为20%,加热反应一段时间后,二氧化锰的质量分数增加为25

%,试求已经分解的氯酸钾质量占反应前氯酸钾总量的百分比。

解析

仔细分析这道题目后,可以发现最终要求的氯酸钾的分解率与起初的具体质量并没有关系。这时候不妨设反应前二氧化锰和氯酸钾的总质量为100g(给特殊量赋值的时候要利于后面的计算),设参加反应的氯酸钾的质量为Mg。不难得到,生成的氧气质量为100-(100×

20%

÷25%)=20g。接下来列出氯酸钾受热分解的化学方程

2KClO3

===

2KCl+3O2↑

245

96

M

20g

则根据相对应的比例关系可以得到245

:

96

=

M:

20

,解得M=51g,所以最终的分解率为

。

这道题用其他的方法也可以解答,但是消耗的时间比较长,在本题中,快速发现氯酸钾的分解率与混合物的总量没有关系是解题的关键,巧妙地给特殊量赋值,使解题过程大大的简化。

二、运用方程思想辅助求解

方程思想是一种数学思想,在许多化学计算题中同样适用,一般来说,在化学计算题中运用方程思想就是把题设条件中的未知因素,当成是已经知道的量进行处理,然后依据化孚方程式或者其他的等式关系列出方程求解。

例2

在一个容器中,有氧化镁和钙化镁的混合物,其中O元素的质量分数为32%,那么氧化镁的质量分数是多少

解析

这道题的题设比较简单,但是如果按照一般的思维方式,用求解混合物中氧化镁的方法来解题,则很容易陷入思维的陷阱。这时候,要调整一下思维的方向,把混合物中氧化镁的质量分数当成一个已知的条件进行处理,不妨设混合物中氧化镁的质量分数为w,此时32%就变成了一个未知的量,按照求解氧元素质量分数的步骤解题。这时为了方便表示,引入一个参数,设混合物的总质量为M,则氧化镁中氧的质量可以表示为:,同理钙化镁中氧的质量可以表示为,最后按照求解氧元素的公式,可列方程式为,

,解该方程得到w=30

%。所以最终求得该混合物中氧化镁的质量分数为30%

。

三、运用差量法灵活计算

差量法也是中考化学中常用的一种计算方法,在化学反应中,反应前后两种物质的质量之差与各反应物、生成物的质量之比是固定不变的,差量法利用这一原则,列出对应的比例式求解。

例3

有碳酸氢钠和硝酸银的混合物总计25.

4g,把该化合物加热到400℃左右,使化合物中不再放出气体,完全冷却后,往容器中滴入过量的稀HNO3溶液,之后把得到的溶液蒸干,最终得到固体的总质量为25

.

5

g,试求原混合物中硝酸银的质量分数。

解析

在这道题目中,混合物的组成先后历经了三个过程,首先是的混合物,加热到400℃之后,得到的是的混合物,最后加入稀溶液进行酸化后,混合物的组成变成了,对比反应前和反应后混合物的组成可以发现,Ag元素仍然以AgNO3的形式存在于混合物中,混合物的质量增加是由NaHCO3→NaNO3引起的。不妨设原混合物碳酸氢钠的质量为X,则有以下的对应关系

NaHCO3

NaNO3

质量增加

84

g

85

g

1g

x

(25.5一25.4)g

根据比例关系得到,可以求出碳酸氢钠的质量X为8.

4

g,所以最终原混合物中硝酸银的质量分数为

解这类题的关键在于搞清楚反应前后哪些物质的质量保持不变,哪些物质的量增加或减少,以此为突破口,可以列出对应的比例式进行求解。

总之,中考化学计算题考察的范围十分广泛,从基本化学式的计算到常见化学反应中的计算再到溶液中相关概念的计算,几乎囊括了整个初中化学课本,学生应该熟悉几种常见的计算方法,加以练习,以达到灵活运用的程度。

加热

MnO2

同课章节目录

- 第1章 开启化学之门

- 第1节 化学给我们带来什么

- 第2节 化学研究些什么

- 第3节 怎样学习和研究化学

- 第2章 身边的化学物质

- 第1节 性质活泼的氧气

- 第2节 奇妙的二氧化碳

- 第3节 自然界中的水

- 基础实验1 氧气的制取与性质

- 基础实验2 二氧化碳的制取与性质

- 第3章 物质构成的奥秘

- 第1节 构成物质的基本微粒

- 第2节 组成物质的化学元素

- 第3节 物质的组成

- 第4章 认识化学变化

- 第1节 常见的化学反应——燃烧

- 第2节 化学反应中的质量关系

- 第3节 化学方程式的书写与运用

- 基础实验3 物质燃烧的条件

- 第5章 金属的冶炼与利用

- 第1节 金属的性质和利用

- 第2节 金属矿物 铁的冶炼

- 第3节 金属防护和废金属回收

- 基础实验4 常见金属的性质