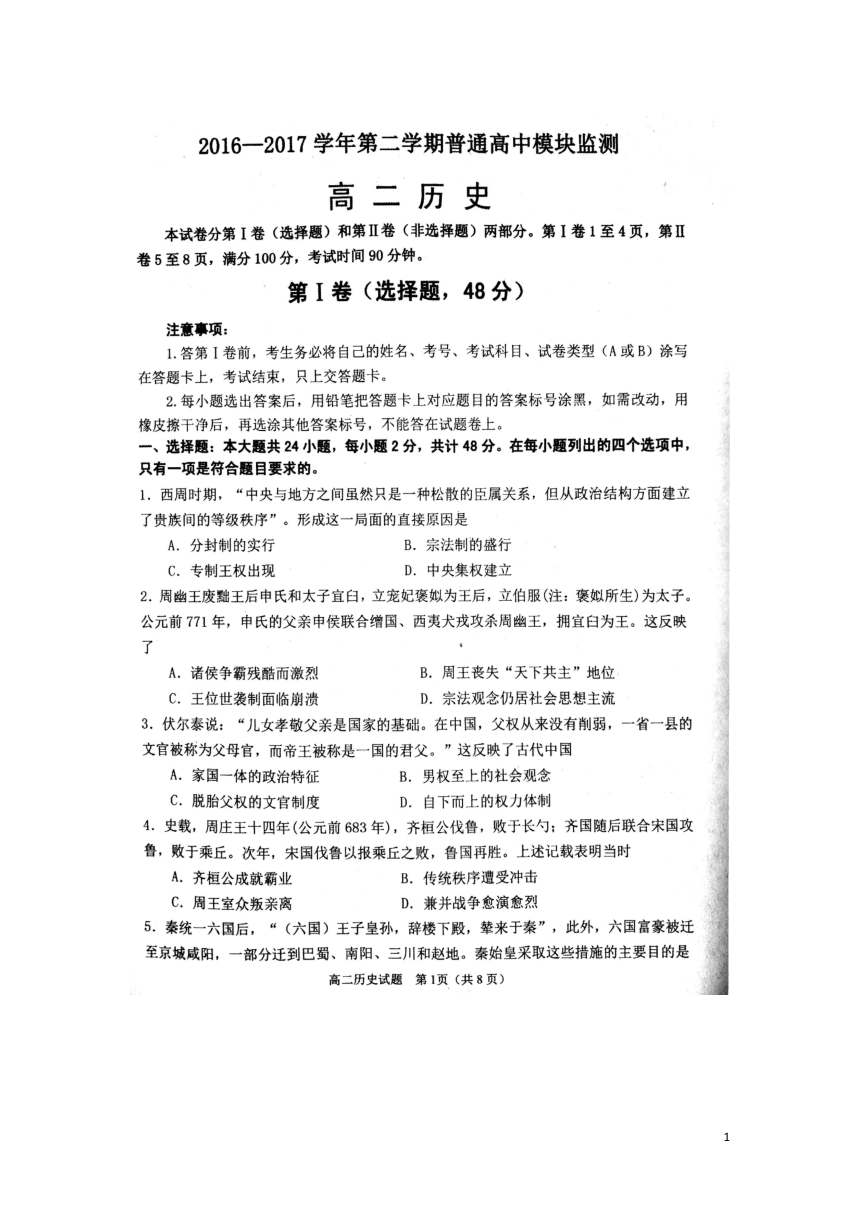

山东省寿光市2016-2017学年高二第二学期模块监测(期中)历史试题 扫描版含答案

文档属性

| 名称 | 山东省寿光市2016-2017学年高二第二学期模块监测(期中)历史试题 扫描版含答案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-04-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

PAGE

1

2016-2017学年第二学期普通高中模块监测

高二历史

本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。第I卷1至4页,第Ⅱ

卷5至8页,满分100分,考试时间90分钟。

第I卷(选择题,48分)

注意事项:

1.答第I卷前,考生务必将自己的姓名、考号、考试科目、试卷类型(A或B)涂写

在答题卡上,考试结束,只上交答题卡

2.每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用

橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号,不能答在试题卷上。

、选择题:本大题共24小题,每小题2分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,

只有一项是符合题目要求的。

1.西周时期,“中央与地方之间虽然只是一种松散的臣属关系,但从政治结构方面建立

了贵族间的等级秩序”。形成这一局面的直接原因是

A.分封制的实行

B.宗法制的盛行

C.专制王权出现

D.中央集权建立

2.周幽王废黜王后申氏和太子宜臼,立宠妃褒姒为王后,立伯服(注:褒姒所生)为太子。

公元前771年,申氏的父亲申侯联合缯国、西夷犬戎攻杀周幽王,拥宜臼为王。这反映

A.诸侯争霸残酷而激烈

B.周王丧失“天下共主”地位

C.王位世袭制面临崩溃

D.宗法观念仍居社会思想主流

3.伏尔泰说:“儿女孝敬父亲是国家的基础。在中国,父权从来没有削弱,一省一县的

文官被称为父母官,而帝王被称是一国的君父。”这反映了古代中国

A.家国一体的政治特征

B.男权至上的社会观念

C.脱胎父权的文官制度

D.自下而上的权力体制

4.史载,周庄王十四年(公元前683年),齐桓公伐鲁,败于长勺;齐国随后联合国攻

鲁,败于乘丘。次年,宋国伐鲁以报乘丘之败,鲁国再胜。上述记载表明当时

A.齐桓公成就霸业

B.传统秩序遭受冲击

C.周王室众叛亲离

D.兼并战争愈演愈烈

5.秦统一六国后,“(六国)王子皇孙,辞楼下殿,辇来于秦”,此外,六国富豪被迁

至京城咸阳,一部分迁到巴蜀、南阳、三川和赵地。秦始皇采取这些措施的主要目的是

高二历史试题第1页(共8页)

A.巩固强化分封体制

B.加强中央控制能力

C.充实增强地方实力

D.废)除贵族世袭特权

6

宰相制国用,从古然也。今中书主民,枢密院主兵,三司主财,各不相知,故

财已匮而枢密院益兵不已,民已困而三司取财不已。中书视民之困,而不知使枢密减

兵……”材料描述的中枢权力结构属于

A.秦朝

B.唐朝

C.宋朝

D.明朝

7.唐初设置中书、门下和尚书三省长官合一办公场所“政事堂”(后来改为“中书门下”),

有学者认为这一设置明显与“三省体制”的本意背道而驰,其理由在于“政事堂”的设

置

A.强化了专制皇权

B.剥夺了尚书省的行政权力

C.降低了行政效率

D.存在相权集中与扩大趋势

8.秦代只设置郡县两级地方行政机构,郡县长官杈力较大。宋代设置路府州县四级机构,

地方事权分化。这种变化说明宋代

A.中央集权的日益强化

B.推行“强干弱枝”军事政策

C.皇权专制进一步加强

加强对地方财政的严密控制

9.唐代前期,各地刺史的日常工作要向尚书省汇报;唐代中后期则不同,刺史要向当地

节度观察使请示汇报。这一变化反映了

A.三省制的瓦解

B.刺史权力的膨胀

C.中央集权削弱

D.专制皇权的强化

10.《汉书·武帝记》记载:元朔元年,有司奏“令二千石(郡守、刺史等级的官员)举

孝廉,所以化元元(平民百姓)、移风俗也”,且“非有实行可见,不容谬举”。这说明

察举制

A.具有严格的选举程序

B.兼有社会教化的功能

C.便利大官僚控制选官

D.能满足地方用人需要

11.魏晋南北朝时期,中正官评议人物照例三年调整一次,但也可对所评议人物随时予

以品评。政府还禁止被评者诉讼枉曲,但中正如定品违法,政府要追查其责任。这表明

当时

A.“世卿世禄”制得以延续

B.政府在选官上起着决定作用

C.官员才能、素质大为提高

D.选官制度规定上还有公平性

12.唐代在中书、门下设谏官,宜接向皇帝提意见。武则天在两省设左右拾遗,“掌供

奉讽谏,凡发令举事,有不便于时,不合于道者,小则上封,大则廷诤”。唐初谏官的

设置

A.着眼于强化专制皇权

B.职责是监察政府官吏

高二历史试题第2页(共8页)

1

2016-2017学年第二学期普通高中模块监测

高二历史

本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。第I卷1至4页,第Ⅱ

卷5至8页,满分100分,考试时间90分钟。

第I卷(选择题,48分)

注意事项:

1.答第I卷前,考生务必将自己的姓名、考号、考试科目、试卷类型(A或B)涂写

在答题卡上,考试结束,只上交答题卡

2.每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用

橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号,不能答在试题卷上。

、选择题:本大题共24小题,每小题2分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,

只有一项是符合题目要求的。

1.西周时期,“中央与地方之间虽然只是一种松散的臣属关系,但从政治结构方面建立

了贵族间的等级秩序”。形成这一局面的直接原因是

A.分封制的实行

B.宗法制的盛行

C.专制王权出现

D.中央集权建立

2.周幽王废黜王后申氏和太子宜臼,立宠妃褒姒为王后,立伯服(注:褒姒所生)为太子。

公元前771年,申氏的父亲申侯联合缯国、西夷犬戎攻杀周幽王,拥宜臼为王。这反映

A.诸侯争霸残酷而激烈

B.周王丧失“天下共主”地位

C.王位世袭制面临崩溃

D.宗法观念仍居社会思想主流

3.伏尔泰说:“儿女孝敬父亲是国家的基础。在中国,父权从来没有削弱,一省一县的

文官被称为父母官,而帝王被称是一国的君父。”这反映了古代中国

A.家国一体的政治特征

B.男权至上的社会观念

C.脱胎父权的文官制度

D.自下而上的权力体制

4.史载,周庄王十四年(公元前683年),齐桓公伐鲁,败于长勺;齐国随后联合国攻

鲁,败于乘丘。次年,宋国伐鲁以报乘丘之败,鲁国再胜。上述记载表明当时

A.齐桓公成就霸业

B.传统秩序遭受冲击

C.周王室众叛亲离

D.兼并战争愈演愈烈

5.秦统一六国后,“(六国)王子皇孙,辞楼下殿,辇来于秦”,此外,六国富豪被迁

至京城咸阳,一部分迁到巴蜀、南阳、三川和赵地。秦始皇采取这些措施的主要目的是

高二历史试题第1页(共8页)

A.巩固强化分封体制

B.加强中央控制能力

C.充实增强地方实力

D.废)除贵族世袭特权

6

宰相制国用,从古然也。今中书主民,枢密院主兵,三司主财,各不相知,故

财已匮而枢密院益兵不已,民已困而三司取财不已。中书视民之困,而不知使枢密减

兵……”材料描述的中枢权力结构属于

A.秦朝

B.唐朝

C.宋朝

D.明朝

7.唐初设置中书、门下和尚书三省长官合一办公场所“政事堂”(后来改为“中书门下”),

有学者认为这一设置明显与“三省体制”的本意背道而驰,其理由在于“政事堂”的设

置

A.强化了专制皇权

B.剥夺了尚书省的行政权力

C.降低了行政效率

D.存在相权集中与扩大趋势

8.秦代只设置郡县两级地方行政机构,郡县长官杈力较大。宋代设置路府州县四级机构,

地方事权分化。这种变化说明宋代

A.中央集权的日益强化

B.推行“强干弱枝”军事政策

C.皇权专制进一步加强

加强对地方财政的严密控制

9.唐代前期,各地刺史的日常工作要向尚书省汇报;唐代中后期则不同,刺史要向当地

节度观察使请示汇报。这一变化反映了

A.三省制的瓦解

B.刺史权力的膨胀

C.中央集权削弱

D.专制皇权的强化

10.《汉书·武帝记》记载:元朔元年,有司奏“令二千石(郡守、刺史等级的官员)举

孝廉,所以化元元(平民百姓)、移风俗也”,且“非有实行可见,不容谬举”。这说明

察举制

A.具有严格的选举程序

B.兼有社会教化的功能

C.便利大官僚控制选官

D.能满足地方用人需要

11.魏晋南北朝时期,中正官评议人物照例三年调整一次,但也可对所评议人物随时予

以品评。政府还禁止被评者诉讼枉曲,但中正如定品违法,政府要追查其责任。这表明

当时

A.“世卿世禄”制得以延续

B.政府在选官上起着决定作用

C.官员才能、素质大为提高

D.选官制度规定上还有公平性

12.唐代在中书、门下设谏官,宜接向皇帝提意见。武则天在两省设左右拾遗,“掌供

奉讽谏,凡发令举事,有不便于时,不合于道者,小则上封,大则廷诤”。唐初谏官的

设置

A.着眼于强化专制皇权

B.职责是监察政府官吏

高二历史试题第2页(共8页)

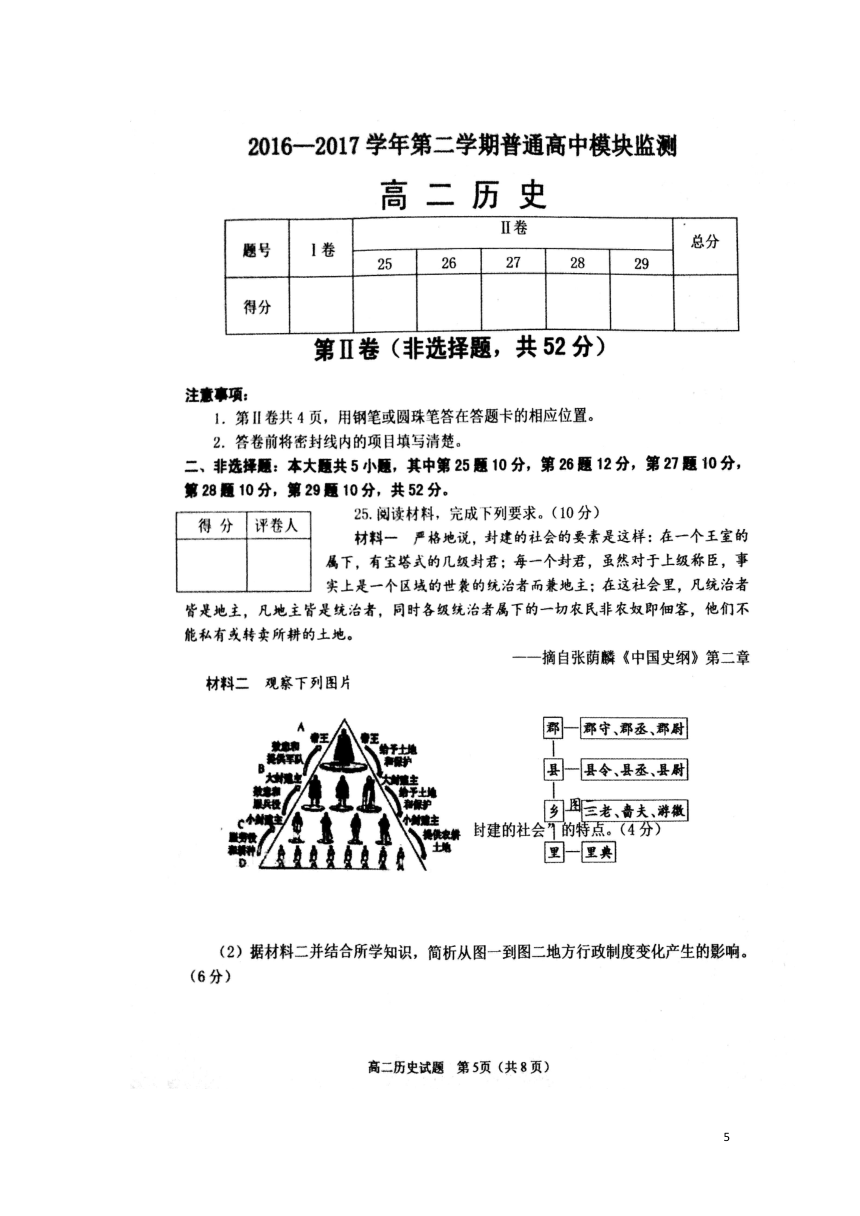

同课章节目录