第4课《孙权劝学》教学设计(表格式教案)

文档属性

| 名称 | 第4课《孙权劝学》教学设计(表格式教案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 122.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-04-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《孙权劝学》教学设计

一、【教学目标】

情感、态度、价值观目标:使学生懂得学无止境,学习有益于人的发展和完善。

能力目标:

熟练有感情朗读;

通过理解文意,体会对话中的不同语气,揣摩想象人物神态和心理活动,分析人物形象和性格特征。

知识目标:

了解有关《资治通鉴》的文学常识。

掌握文中涉及的常用文言词语。

二、【教学重点、难点】

教学重点:掌握文中涉及的常用文言词语,疏通文意。

教学难点:联系生活,让学生真正领悟到读书有益于人的发展和完善的道理。

三、【教学过程】

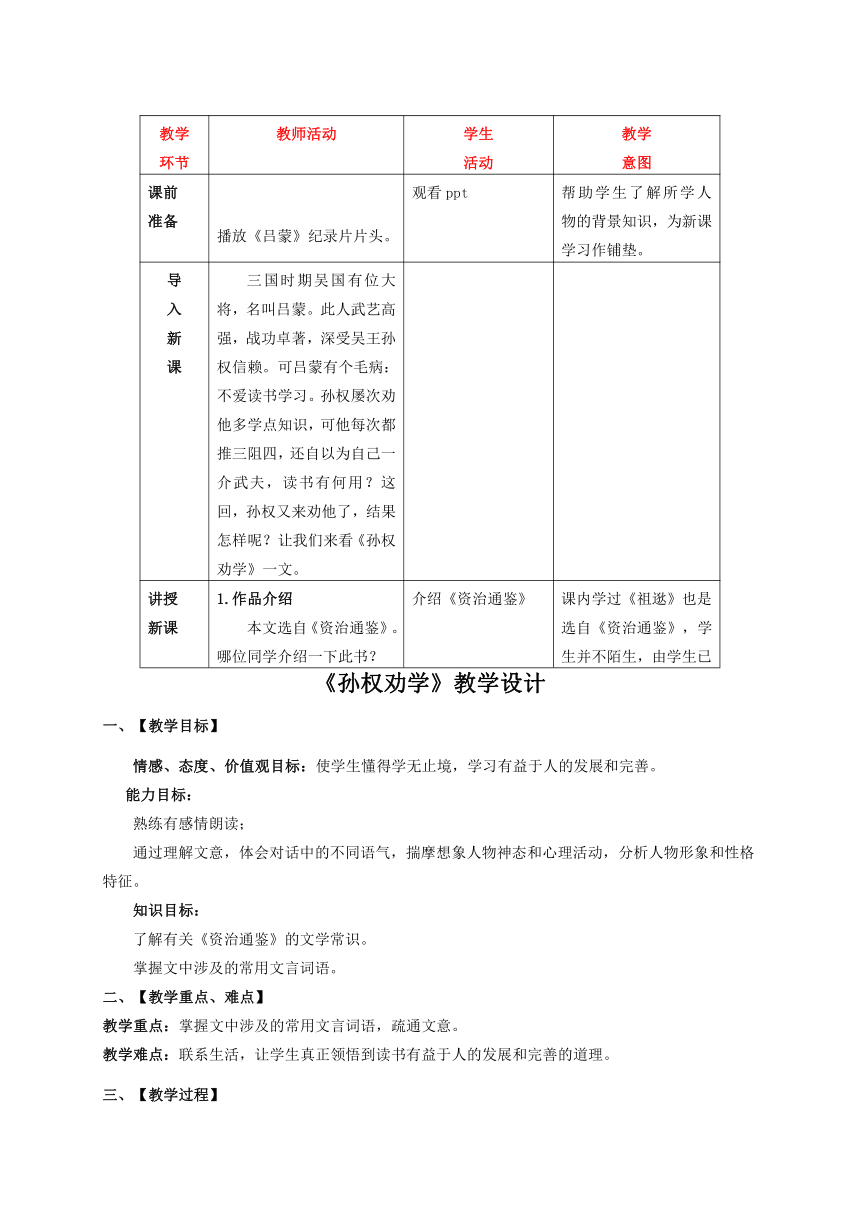

教学环节

教师活动

学生活动

教学意图

课前准备

播放《吕蒙》纪录片片头。

观看ppt

帮助学生了解所学人物的背景知识,为新课学习作铺垫。

导入新课

三国时期吴国有位大将,名叫吕蒙。此人武艺高强,战功卓著,深受吴王孙权信赖。可吕蒙有个毛病:不爱读书学习。孙权屡次劝他多学点知识,可他每次都推三阻四,还自以为自己一介武夫,读书有何用?这回,孙权又来劝他了,结果怎样呢?让我们来看《孙权劝学》一文。

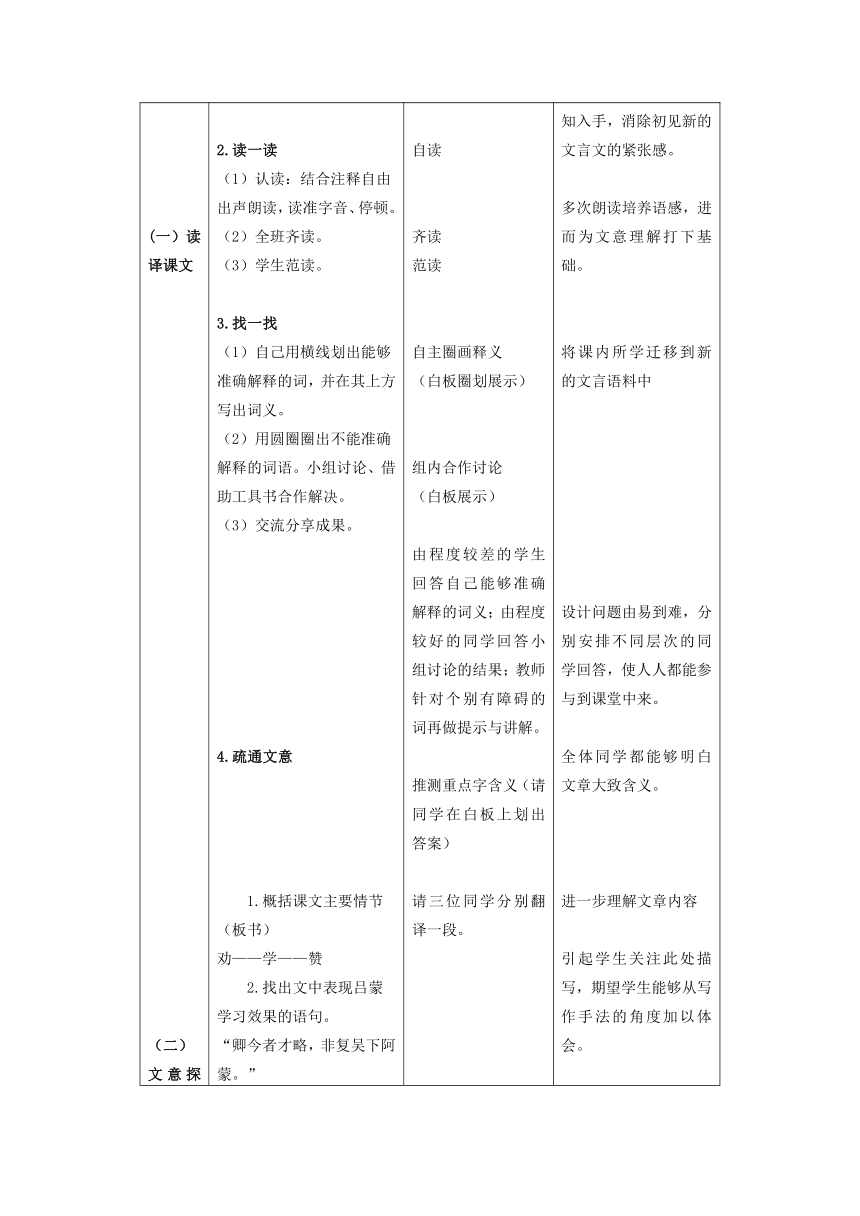

讲授新课(一)读译课文(二)文意探究(三)反思总结(四)布置作业

1.作品介绍本文选自《资治通鉴》。哪位同学介绍一下此书?读一读认读:结合注释自由出声朗读,读准字音、停顿。全班齐读。学生范读。找一找自己用横线划出能够准确解释的词,并在其上方写出词义。用圆圈圈出不能准确解释的词语。小组讨论、借助工具书合作解决。交流分享成果。疏通文意概括课文主要情节(板书)劝——学——赞找出文中表现吕蒙学习效果的语句。“卿今者才略,非复吴下阿蒙。”3.揣摩并想象人物的语气、神态、心理,扩写其中的某个片段或某句话。4.学生展示成果经典之所以成为经典就是因为它文质兼美。生动的述说、形象的描绘、深刻的内涵都会启迪着我们。从这个故事中你得到怎样的启示?学习贵在反思和质疑。通过学习本课,你有什么收获或疑问吗?请用一句话总结。

用成语“刮目相待”“吴下阿蒙”造句。想想吕蒙的变化对你有什么启示,请用300字以上谈感受。

介绍《资治通鉴》自读齐读范读自主圈画释义(白板圈划展示)组内合作讨论(白板展示)由程度较差的学生回答自己能够准确解释的词义;由程度较好的同学回答小组讨论的结果;教师针对个别有障碍的词再做提示与讲解。推测重点字含义(请同学在白板上划出答案)请三位同学分别翻译一段。想象、扩写思考总结记作业

课内学过《祖逖》也是选自《资治通鉴》,学生并不陌生,由学生已知入手,消除初见新的文言文的紧张感。多次朗读培养语感,进而为文意理解打下基础。将课内所学迁移到新的文言语料中设计问题由易到难,分别安排不同层次的同学回答,使人人都能参与到课堂中来。全体同学都能够明白文章大致含义。进一步理解文章内容引起学生关注此处描写,期望学生能够从写作手法的角度加以体会。直接提问学生往往不能真切感受语言情味,扩写人物心理、语言、神态既能体现学生对人物性格的理解,又能锻炼写作能力。使学生能够主动联系自身生活、学习实际,反思自身的不足;同时培养学生大胆质疑的能力。训练学生将古文知识迁移到现代语言情境中

(五)课堂小结

通过这篇课外文言文的学习,同学们都对自己增强了信心,能够运用自己已有的知识去解决新问题。并且知道了人只有不断学习才能发展与完善自己,学无止境。

认真倾听

总结全课升华感情

板书设计

孙权

劝学

吕蒙

辞学——就学

鲁肃

大惊(赞)——结友

四、【教学反思】

1.环节设计,关注学生迁移能力的培养。这节课是文言文复习课,但是拜托了以往的复习课“填鸭式”教学,学生被动接受老师灌输的情况。面对新的文言语料,学生们由独立思考——合作探究——反思质疑三个层次来逐步加深对文本的认识。课堂中是学生的不断思考的深入来推动了教学环节的跟进,学生完全的课堂的主人,教师只是适时点拨,指导。

2.内容设计,注重解决学生生活实际问题,不同层次的学生能从中得出不同的认识。首先,语料的内容是“劝学”,这和当前校园中、社会中存在的现象比较一致,大多数人普遍厌学。拿古时候名人学习的例子,更能激励孩子们热爱学习。其次,细致的同学会注意到劝说的方式:孙权先从吕蒙自身情况谈起,进而列举自身政务繁忙但仍坚持学习,使劝说更有力度。再次,程度再好一点的同学会从写作手法上进行分析,对鲁肃的描写实际上从侧面衬托出吕蒙从学习中得到的益处。

3.在对文段的扩写部分之前并没有做过练习,也许是给的时间过少,大多数同学的扩写过于单一,没有生动传神地表达出当时人物的神态与心理。这提示我在今后的写作教学中要引起重视。

4.在语料翻译过程中,忽略了“就学”的“就”字,学生在课堂上也没有提出质疑,这提示我在今后的备课中要更为细致,并及时向老教师请教;如何提升学生的质疑能力也是我在今后上课的过程中要仔细思考的。

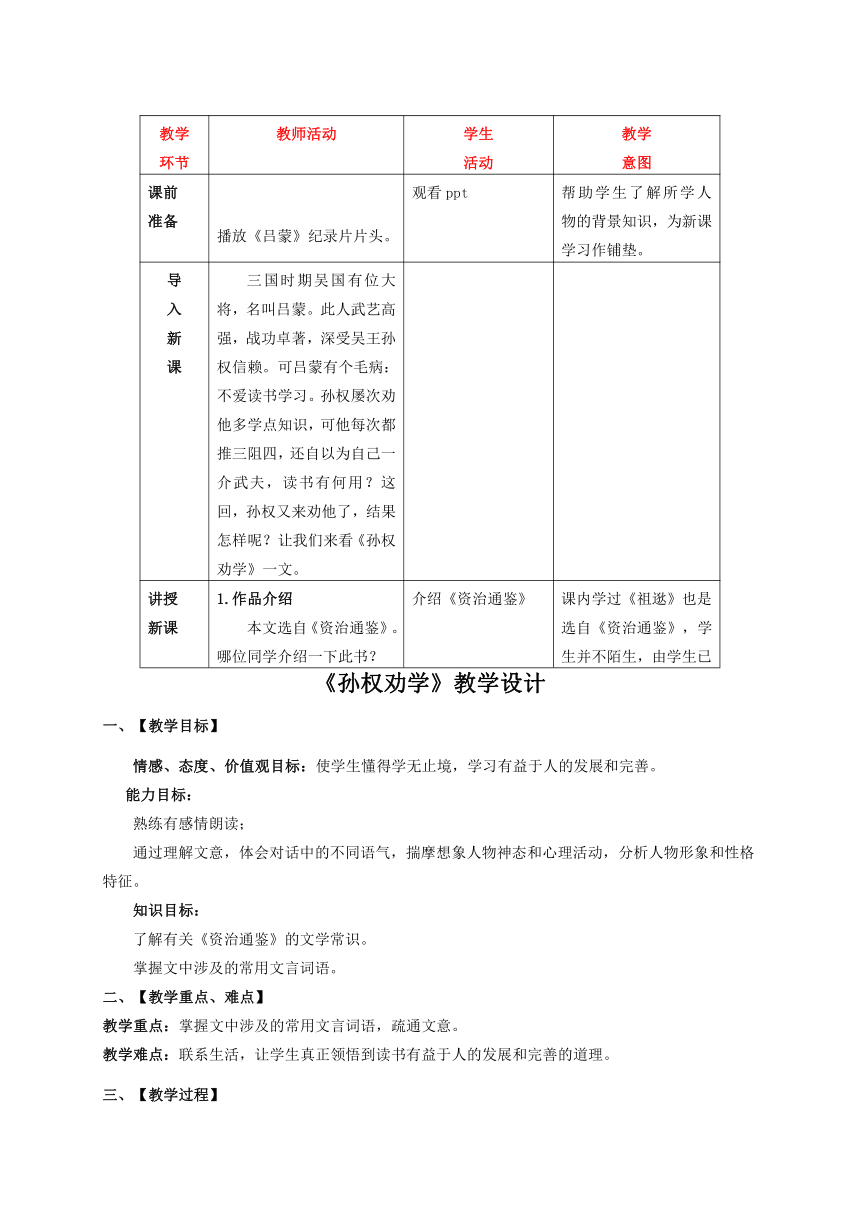

一、【教学目标】

情感、态度、价值观目标:使学生懂得学无止境,学习有益于人的发展和完善。

能力目标:

熟练有感情朗读;

通过理解文意,体会对话中的不同语气,揣摩想象人物神态和心理活动,分析人物形象和性格特征。

知识目标:

了解有关《资治通鉴》的文学常识。

掌握文中涉及的常用文言词语。

二、【教学重点、难点】

教学重点:掌握文中涉及的常用文言词语,疏通文意。

教学难点:联系生活,让学生真正领悟到读书有益于人的发展和完善的道理。

三、【教学过程】

教学环节

教师活动

学生活动

教学意图

课前准备

播放《吕蒙》纪录片片头。

观看ppt

帮助学生了解所学人物的背景知识,为新课学习作铺垫。

导入新课

三国时期吴国有位大将,名叫吕蒙。此人武艺高强,战功卓著,深受吴王孙权信赖。可吕蒙有个毛病:不爱读书学习。孙权屡次劝他多学点知识,可他每次都推三阻四,还自以为自己一介武夫,读书有何用?这回,孙权又来劝他了,结果怎样呢?让我们来看《孙权劝学》一文。

讲授新课(一)读译课文(二)文意探究(三)反思总结(四)布置作业

1.作品介绍本文选自《资治通鉴》。哪位同学介绍一下此书?读一读认读:结合注释自由出声朗读,读准字音、停顿。全班齐读。学生范读。找一找自己用横线划出能够准确解释的词,并在其上方写出词义。用圆圈圈出不能准确解释的词语。小组讨论、借助工具书合作解决。交流分享成果。疏通文意概括课文主要情节(板书)劝——学——赞找出文中表现吕蒙学习效果的语句。“卿今者才略,非复吴下阿蒙。”3.揣摩并想象人物的语气、神态、心理,扩写其中的某个片段或某句话。4.学生展示成果经典之所以成为经典就是因为它文质兼美。生动的述说、形象的描绘、深刻的内涵都会启迪着我们。从这个故事中你得到怎样的启示?学习贵在反思和质疑。通过学习本课,你有什么收获或疑问吗?请用一句话总结。

用成语“刮目相待”“吴下阿蒙”造句。想想吕蒙的变化对你有什么启示,请用300字以上谈感受。

介绍《资治通鉴》自读齐读范读自主圈画释义(白板圈划展示)组内合作讨论(白板展示)由程度较差的学生回答自己能够准确解释的词义;由程度较好的同学回答小组讨论的结果;教师针对个别有障碍的词再做提示与讲解。推测重点字含义(请同学在白板上划出答案)请三位同学分别翻译一段。想象、扩写思考总结记作业

课内学过《祖逖》也是选自《资治通鉴》,学生并不陌生,由学生已知入手,消除初见新的文言文的紧张感。多次朗读培养语感,进而为文意理解打下基础。将课内所学迁移到新的文言语料中设计问题由易到难,分别安排不同层次的同学回答,使人人都能参与到课堂中来。全体同学都能够明白文章大致含义。进一步理解文章内容引起学生关注此处描写,期望学生能够从写作手法的角度加以体会。直接提问学生往往不能真切感受语言情味,扩写人物心理、语言、神态既能体现学生对人物性格的理解,又能锻炼写作能力。使学生能够主动联系自身生活、学习实际,反思自身的不足;同时培养学生大胆质疑的能力。训练学生将古文知识迁移到现代语言情境中

(五)课堂小结

通过这篇课外文言文的学习,同学们都对自己增强了信心,能够运用自己已有的知识去解决新问题。并且知道了人只有不断学习才能发展与完善自己,学无止境。

认真倾听

总结全课升华感情

板书设计

孙权

劝学

吕蒙

辞学——就学

鲁肃

大惊(赞)——结友

四、【教学反思】

1.环节设计,关注学生迁移能力的培养。这节课是文言文复习课,但是拜托了以往的复习课“填鸭式”教学,学生被动接受老师灌输的情况。面对新的文言语料,学生们由独立思考——合作探究——反思质疑三个层次来逐步加深对文本的认识。课堂中是学生的不断思考的深入来推动了教学环节的跟进,学生完全的课堂的主人,教师只是适时点拨,指导。

2.内容设计,注重解决学生生活实际问题,不同层次的学生能从中得出不同的认识。首先,语料的内容是“劝学”,这和当前校园中、社会中存在的现象比较一致,大多数人普遍厌学。拿古时候名人学习的例子,更能激励孩子们热爱学习。其次,细致的同学会注意到劝说的方式:孙权先从吕蒙自身情况谈起,进而列举自身政务繁忙但仍坚持学习,使劝说更有力度。再次,程度再好一点的同学会从写作手法上进行分析,对鲁肃的描写实际上从侧面衬托出吕蒙从学习中得到的益处。

3.在对文段的扩写部分之前并没有做过练习,也许是给的时间过少,大多数同学的扩写过于单一,没有生动传神地表达出当时人物的神态与心理。这提示我在今后的写作教学中要引起重视。

4.在语料翻译过程中,忽略了“就学”的“就”字,学生在课堂上也没有提出质疑,这提示我在今后的备课中要更为细致,并及时向老教师请教;如何提升学生的质疑能力也是我在今后上课的过程中要仔细思考的。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读