故都的秋

图片预览

文档简介

课件20张PPT。故都的秋

郁达夫作者简介 原名郁文,现代著名小说家,散文家。一八九六年出生在一个知识分子家庭。十五岁开始创作旧体诗并向报刊投稿。一九一三年留学日本, 一九二一年,郭沫若成仿吾等人发起了创造社。七月,发表第一部小说集《沉沦》,一九二三年七月,发表小说《春风沉醉的晚上》,为我国现代文学史上最早表现工人形象的作品之一。抗日战争爆发后,赴武汉参加抗日救国运动,接着在南洋从事抗日工作,一九四五年九月被日本宪兵秘密杀害于苏门达腊。 1931年9月18日后,由于白色恐怖的威胁,郁达夫避居杭州,写了大量的寄情山水,排遣郁闷的散文。 《故都的秋》便是再次饱尝了故都的秋“味”写下的优美散文。写作背景课题释义“故都”表明描写的地点,含有深切的眷念之意,“秋”字确定了描写的内容,题目明确而又深沉。

1.文章的结构层次是怎样的?

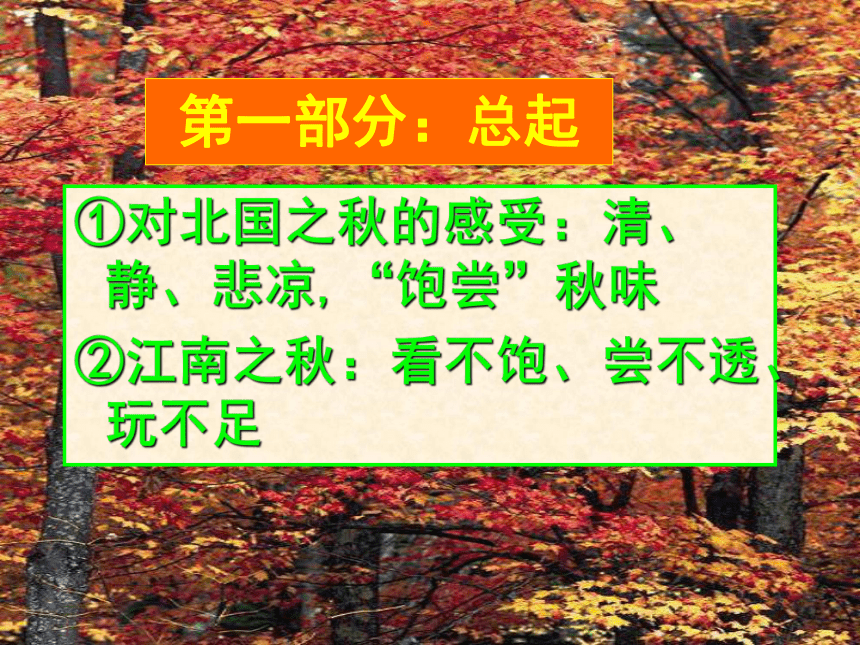

2.作者在文中写了哪些秋景?在文中画出来。阅读课文后回答问题第一部分:总起①对北国之秋的感受:清、 静、悲凉,“饱尝”秋味

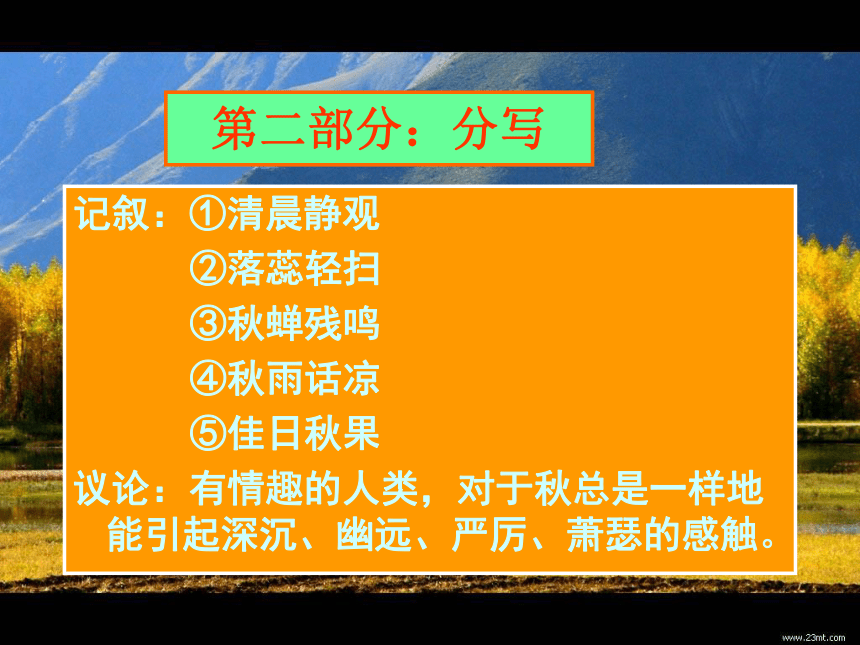

②江南之秋:看不饱、尝不透、玩不足第二部分:分写记叙:①清晨静观

②落蕊轻扫

③秋蝉残鸣

④秋雨话凉

⑤佳日秋果

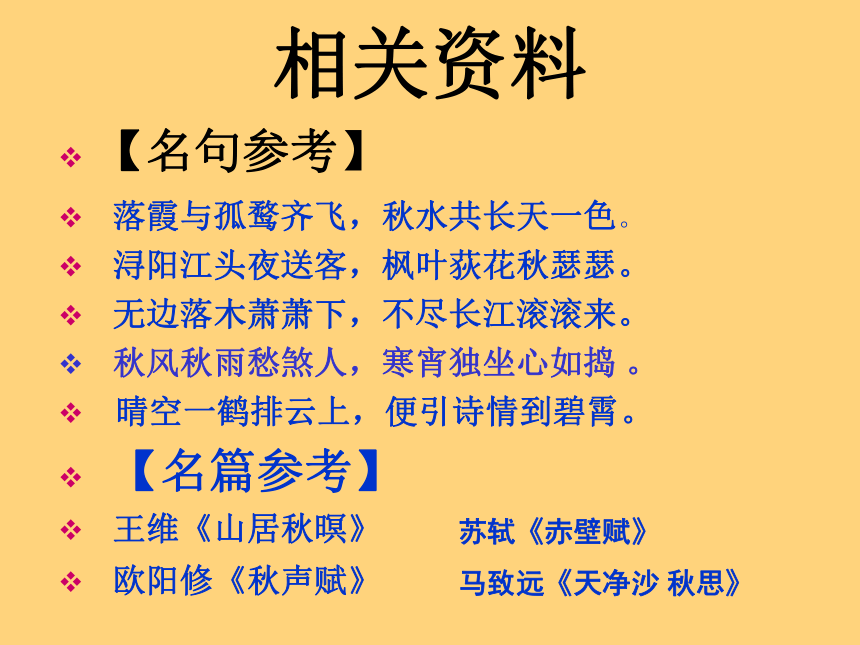

议论:有情趣的人类,对于秋总是一样地能引起深沉、幽远、严厉、萧瑟的感触。相关资料v 【名句参考】v 落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。 v 浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。 v 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。v 秋风秋雨愁煞人,寒宵独坐心如捣 。v 晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。 v 【名篇参考】 v 王维《山居秋暝》v 欧阳修《秋声赋》苏轼《赤壁赋》马致远《天净沙 秋思》第三部分:总括①南国之秋的色味比不上北国之秋

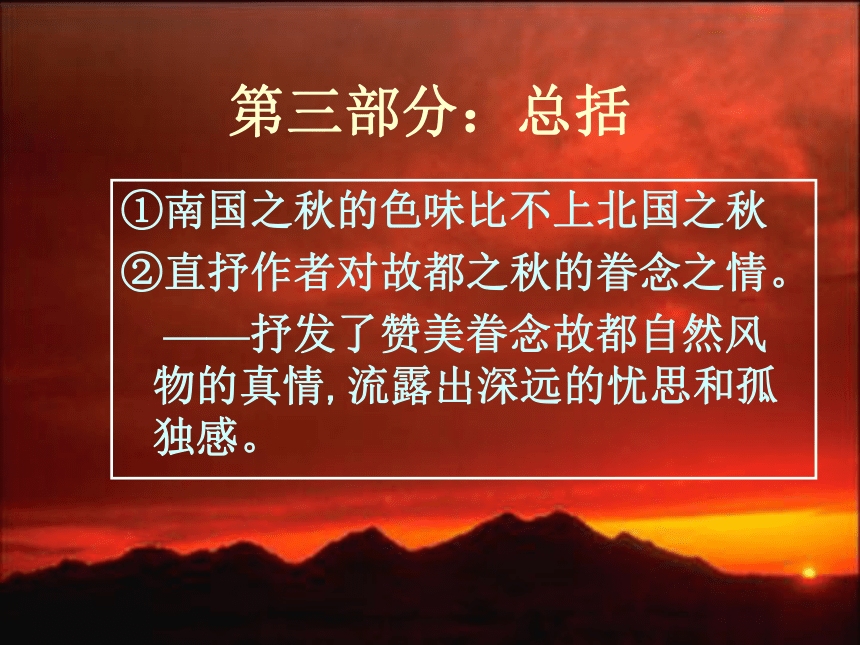

②直抒作者对故都之秋的眷念之情。

——抒发了赞美眷念故都自然风物的真情,流露出深远的忧思和孤独感。故都的秋总写(1~2段)北国的秋:清、静、悲凉江南的秋:慢、润、淡分写(3~11段)记叙清晨静观落蕊轻扫秋蝉残鸣秋雨话凉佳日秋果观秋色:清听秋声:静品秋味: 悲凉议论人皆感秋非到北方不可中国文人尤甚总写(12~13段)南国之秋:色彩不浓,回味不永。北国之秋:色彩浓,回味永。 向往品味赞美 眷恋思考题1、在第一部分作者用什么手法来写对北国之秋与南国之秋的不同感受?运用这种手法有什么作用?

2、“形”是什么?“神”是什么?形神的结合点是什么?

3、课文中议论的作用是什么?4、文中写了“青天下驯鸽的飞声”,“秋蝉的衰弱的残声”,“息列索落的雨声”,“缓慢悠闲的人声”,同样给人以幽静的感觉,这是什么原因?

5、第三部分用了什麽手法强调南国之秋不及北国之秋?抒发了作者怎样的感情?它和文章的第一部分有什么样的关系?1、在第一部分作者用什么手法来写对北国之秋与南国之秋的不同感受?运用这种手法有什么作用? 对比的手法;

突出故都之秋感人至深,表达对故都之秋热爱。2、本文的“形” 、“神”是什么?形神的结合点是什么? 文章的“形”是故都的自然风物,具体说是五幅秋色图。

文章的“神”是赞美故都的自然风,物,抒发向往眷念故都之秋的真情,流露出深远的忧思和孤独感。“结合点”是清、静、悲凉。3、议论的作用是什么? 从记叙到议论,这是从“形”到“神”的深化过程。这段议论,在前面记叙的基础上,从理喻的角度进一步颂秋,赞颂北国之秋。4、文中写了“青天下驯鸽的飞声”,“秋蝉的衰弱的残声”,“息列索落的雨声”,“缓慢悠闲的人声”,听秋声同样给人以幽静的感觉,这是什么原因? 运用了衬托的手法,以静衬动,以有声衬无声。形成了一种“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”的艺术效果,上述声音是细小的,能听到这些细小的声音,就能给人幽静的感觉,说明这个地方寂静无声。5、第三部分用了什麽手法强调南国之秋不及北国之秋?抒发了作者怎样的感情?它和文章的第一部分有什么样的关系? 用了对比手法强调南国之秋不及北国之秋 抒发了作者对北国之秋的无比眷恋之情。

首尾呼映强化了作者所要抒发的感情。内容总结 文章将自然的“客观色彩”--故都的秋色,与作家内心的“主观色彩”--个人心情自然地融化在一起。“秋中有情的眷念,情中有秋的寂寞。”写作特点 “北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。”全文紧扣“清”、“静”、“悲凉”落笔,以情驭景,以景显情,信手写来,情景浑然一体。作 业

以“秋景”为题写一篇散文。要求:

1、借鉴课文的“融情于景,驭景以情”表现手法。 ?2、?700字左右。

2.作者在文中写了哪些秋景?在文中画出来。阅读课文后回答问题第一部分:总起①对北国之秋的感受:清、 静、悲凉,“饱尝”秋味

②江南之秋:看不饱、尝不透、玩不足第二部分:分写记叙:①清晨静观

②落蕊轻扫

③秋蝉残鸣

④秋雨话凉

⑤佳日秋果

议论:有情趣的人类,对于秋总是一样地能引起深沉、幽远、严厉、萧瑟的感触。相关资料v 【名句参考】v 落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。 v 浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。 v 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。v 秋风秋雨愁煞人,寒宵独坐心如捣 。v 晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。 v 【名篇参考】 v 王维《山居秋暝》v 欧阳修《秋声赋》苏轼《赤壁赋》马致远《天净沙 秋思》第三部分:总括①南国之秋的色味比不上北国之秋

②直抒作者对故都之秋的眷念之情。

——抒发了赞美眷念故都自然风物的真情,流露出深远的忧思和孤独感。故都的秋总写(1~2段)北国的秋:清、静、悲凉江南的秋:慢、润、淡分写(3~11段)记叙清晨静观落蕊轻扫秋蝉残鸣秋雨话凉佳日秋果观秋色:清听秋声:静品秋味: 悲凉议论人皆感秋非到北方不可中国文人尤甚总写(12~13段)南国之秋:色彩不浓,回味不永。北国之秋:色彩浓,回味永。 向往品味赞美 眷恋思考题1、在第一部分作者用什么手法来写对北国之秋与南国之秋的不同感受?运用这种手法有什么作用?

2、“形”是什么?“神”是什么?形神的结合点是什么?

3、课文中议论的作用是什么?4、文中写了“青天下驯鸽的飞声”,“秋蝉的衰弱的残声”,“息列索落的雨声”,“缓慢悠闲的人声”,同样给人以幽静的感觉,这是什么原因?

5、第三部分用了什麽手法强调南国之秋不及北国之秋?抒发了作者怎样的感情?它和文章的第一部分有什么样的关系?1、在第一部分作者用什么手法来写对北国之秋与南国之秋的不同感受?运用这种手法有什么作用? 对比的手法;

突出故都之秋感人至深,表达对故都之秋热爱。2、本文的“形” 、“神”是什么?形神的结合点是什么? 文章的“形”是故都的自然风物,具体说是五幅秋色图。

文章的“神”是赞美故都的自然风,物,抒发向往眷念故都之秋的真情,流露出深远的忧思和孤独感。“结合点”是清、静、悲凉。3、议论的作用是什么? 从记叙到议论,这是从“形”到“神”的深化过程。这段议论,在前面记叙的基础上,从理喻的角度进一步颂秋,赞颂北国之秋。4、文中写了“青天下驯鸽的飞声”,“秋蝉的衰弱的残声”,“息列索落的雨声”,“缓慢悠闲的人声”,听秋声同样给人以幽静的感觉,这是什么原因? 运用了衬托的手法,以静衬动,以有声衬无声。形成了一种“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”的艺术效果,上述声音是细小的,能听到这些细小的声音,就能给人幽静的感觉,说明这个地方寂静无声。5、第三部分用了什麽手法强调南国之秋不及北国之秋?抒发了作者怎样的感情?它和文章的第一部分有什么样的关系? 用了对比手法强调南国之秋不及北国之秋 抒发了作者对北国之秋的无比眷恋之情。

首尾呼映强化了作者所要抒发的感情。内容总结 文章将自然的“客观色彩”--故都的秋色,与作家内心的“主观色彩”--个人心情自然地融化在一起。“秋中有情的眷念,情中有秋的寂寞。”写作特点 “北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。”全文紧扣“清”、“静”、“悲凉”落笔,以情驭景,以景显情,信手写来,情景浑然一体。作 业

以“秋景”为题写一篇散文。要求:

1、借鉴课文的“融情于景,驭景以情”表现手法。 ?2、?700字左右。