数学北师大版六年级下册第四单元 比例和反比例教案(共5课时)

文档属性

| 名称 | 数学北师大版六年级下册第四单元 比例和反比例教案(共5课时) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1000.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2017-04-24 15:16:53 | ||

图片预览

文档简介

\

本单元在学生具有比和比例的知识、认识常见数量关系的基础上编排的,通过对两个数量保持商一定或积一定的变化,理解正、反比例关系,渗透初步的函数思想。正比例和反比例是刻画变量之间关系的两个重要模型,是小学阶段学习的两个重要的“关系”(即函数),是以后学习函数的相关知识的基础。在回顾和反思的教学过程中,鼓励学生独立进行整理。教材编排了寻找实例、列表、画图等丰富的学习活动,帮助学生体会两个变量之间的相互关系,加深学生对正、反比例关系的认识。

学生在之前已经对比和比例有了较深的认识,为本单元内容的学习奠定了基础,所以在教学上要十分重视从旧知识引申出新知识,在这个过程中,蕴含了抽象概括的方法,运用这个概括对新的实际问题进行判断,是数学学习所特有的能力。

1.通过具体问题使同学们加深对正、反比例意义的理解,初步建立函数思想。

2.能找出生活中成正比例和反比例量的实例,并进行交流。培养学生的讨论意识和合作能力,使学生在合作学习中获得学习乐趣。

3.能根据有关正比例关系的数据在方格纸上的坐标系中画图,并根据其中一个变量的值得出另一个变量。

1.创设情境,培养数学情感。

本单元的教学内容是正比例和反比例,教学中通过丰富的情境,让学生从具体情境中抽象出正、反比例这一数学模型。

2.联系生活实际创设数学活动。

让学生通过寻找生活中成正、反比例的量,并运用表格、图、关系式等方式来描述正、反比例关系,使学生进一步感知正、反比例在生活中的广泛应用,并让学生学习用多种形式来理解变量之间的关系。

1 变化的量

1课时

2 正比例

1课时

3 画一画

1课时

4 反比例

1课时

5 练习四

1课时

变化的量。(教材第39~40页)

1.结合具体情境,体会生活中存在着大量相关联的变量。鼓励学生观察表格、图像、关系式,尝试用自己的语言描述两个变量之间的关系。

2.提高学生的识图能力和分析问题的能力。

3.培养学生认真观察的良好习惯,感受生活中处处有数学。

重点:充分感受相关联的变量,

根据图表说明两种量的变化情况。

难点:

体会变量之间的关系,并能用自己的语言描述两个变量之间的关系。

课件。

引导学生用手势表示出自己从出生到现在身高和体重的变化。

师:同学们,在我们的生活中有很多事物都在不断地发生变化。例如,人的年龄、身高、体重在变化,我国的人均收入、生产总值等也都在变化,像这样会变化的量,我们都称为变量。而且往往一些量的改变会引起另外一些量的改变。例如,购物时,单价或数量的改变,会引起总价的改变。这节课就让我们一起来学习“变化的量”。(板书课题:变化的量)

观察表格,感知变量。

1.出示淘气用表格表示妙想的体重变化情况表。

年龄

出生时

2岁

4岁

6岁

体重/千克

3.5

14.0

18.0

21.0

师:这是妙想的体重变化情况表,从表中你知道了什么信息

生:妙想在不同年龄时的体重情况。

师:上表中哪些量在发生变化

生:年龄增长,体重也在增加。

师:说一说妙想6岁前的体重是如何随年龄增长而变化的。

生:随着年龄的增长,体重也在增加。

2.出示教材第39页妙想的体重变化情况折线统计图。

师:人的年龄和体重是相关联的两个量,人的体重随着年龄的变化而变化。

通过读图,感受变量。

3.出示教材第39页主题图。

师:骆驼被称为“沙漠之舟”,它的体温随时间的变化而发生较大的变化。

读懂统计图。

师:从图中你知道了什么信息

生:骆驼一天中的体温是在不断变化的。

师:一天中,骆驼体温最高是多少 最低是多少

生1:骆驼体温最高是40℃。

生2:最低是35℃。

感受量的周期变化。

师:一天中,什么时间范围内骆驼的体温在上升

生:从4时到16时骆驼的体温在上升。

师:什么时间范围内骆驼的体温在下降

生:从0时到4时、从16时到24时骆驼的体温在下降。

师:第二天8时骆驼的体温与前一天8时的体温有什么关系

生:体温相同,都是37℃。

师:每天骆驼的体温总是怎样变化的

生:每天都是从前一天的16时开始下降、4时开始上升、16时开始下降、第二天的4时开始上升。

学生谈体会,教师小结。

师:在大自然和日常生活中有很多像这样相关联的两个变量,一个量随着另一个量的变化而变化。谁还能举出这样的例子 与同伴交流。

生1:购买铅笔的支数与总价。

生2:时间与路程。

……

师:通过举例我们可以发现一个量随另一个量变化而变化,这些量就是变化的量。

师:通过本节课的学习你都掌握了哪些知识

生1:明确了两个量之间的关系。

生2:我知道什么是变量。

生3:一个量随着另一个量的变化而发生变化。

变

化

的

量

两个变量

其中一个量随着另一个量的变化而变化

读懂图很重要,应引导学生从整体的视角观察图中所反映出来的变化情况。

尽量引导学生自己去思考,鼓励学生利用自己所学的知识和生活经验,举出一个量随另一个量的变化而变化的例子。教师应引导学生从生活中寻找相关联的变量的例子,教学时,只要学生说得合理,教师就应给予肯定,让学生有机会表达自己的想法,提高学生的表达能力。

A

类

1.根据下表回答问题。

已看的页数/页

100

110

120

……

200

250

未看的页数/页

200

190

180

……

100

50

(1)上表中哪些量在发生变化

(2)说一说已看的页数和未看的页数是如何变化的。

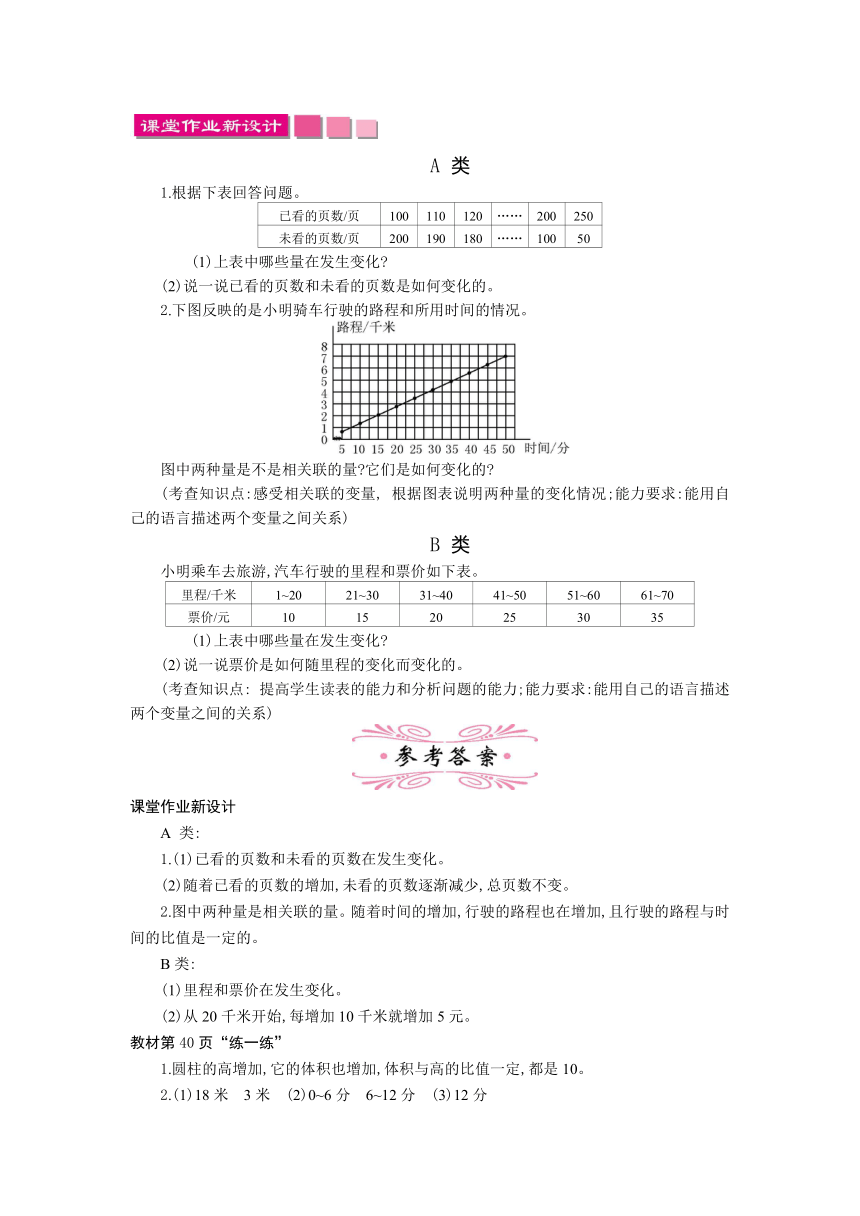

2.下图反映的是小明骑车行驶的路程和所用时间的情况。

图中两种量是不是相关联的量 它们是如何变化的

(考查知识点:感受相关联的变量,

根据图表说明两种量的变化情况;能力要求:能用自己的语言描述两个变量之间关系)

B

类

小明乘车去旅游,汽车行驶的里程和票价如下表。

里程/千米

1~20

21~30

31~40

41~50

51~60

61~70

票价/元

10

15

20

25

30

35

(1)上表中哪些量在发生变化

(2)说一说票价是如何随里程的变化而变化的。

(考查知识点:

提高学生读表的能力和分析问题的能力;能力要求:能用自己的语言描述两个变量之间的关系)

课堂作业新设计

A

类:

1.(1)已看的页数和未看的页数在发生变化。

(2)随着已看的页数的增加,未看的页数逐渐减少,总页数不变。

2.图中两种量是相关联的量。随着时间的增加,行驶的路程也在增加,且行驶的路程与时间的比值是一定的。

B类:

(1)里程和票价在发生变化。

(2)从20千米开始,每增加10千米就增加5元。

教材第40页“练一练”

1.圆柱的高增加,它的体积也增加,体积与高的比值一定,都是10。

2.(1)18米 3米 (2)0~6分 6~12分 (3)12分

3.n÷7+3=t

正比例。(教材第41~43页)

1.结合丰富的实例认识正比例。能根据正比例的含义,判断两个相关联的量是不是成正比例。

2.通过观察、比较、分析、归纳等数学活动,发现成正比例的量的特征,并尝试概括出正比例的含义。提高分析比较、归纳概括、判断推理的能力,同时渗透初步的函数思想。

3.在参与数学活动的过程中,感受数学思考过程的条理性和数学结论的确定性,并乐于与人交流。

重点:能初步运用正比例的意义判断两个相关联的量是否成正比例。

难点:通过实例认识成正比例的量,掌握成正比例的量的变化规律及其特征。

课件、弹簧秤、钩码。

教师做实验,向弹簧秤上加钩码。

(1)这其中有哪两种变化的量

(2)弹簧的长度为什么会发生变化

师:弹簧的长度是随着钩码数量的变化而变化的,像这样的两种量叫作相关联的量。

追问:现在知道什么叫作相关联的量了吗 你能举例说明吗 两种相关联的量还有什么特殊的关系呢 今天我们就一起来研究一下。

1.学习成正比例的量。

课件出示教材第41页第一个问题及表格。

边长/厘米

1

2

3

周长/厘米

4

边长/厘米

1

2

3

面积/平方厘米

1

根据正方形的周长与边长、面积与边长之间的变化情况,把表格填完整,并根据问题观察表中填好的数据,思考应该怎样解答

学生填表,相互交流、讨论。

师:表中有哪两种量

生1:周长和边长。

生2:面积和边长。

师:你发现它们是怎样变化的

生1:正方形的周长随着边长的增加而增加。

生2:正方形的面积也是随着边长的增加而增加。

生1:周长总是边长的4倍,而面积与边长的商在发生变化。

生2:=4,=4,周长与边长的比值不变。

生3:=1,=2,面积与边长的比值不相等。

生4:可用=4表示,也就是说在变化过程中,周长与边长的比值是一个定值4,是不变的。

师:周长和边长、面积和边长之间的变化规律相同吗 什么不变

生:在变化过程中,正方形的周长总是边长的4倍,也就是说比值一定;而正方形的面积与边长的比值不同,与正方形的周长与边长的变化规律不同。

小组讨论交流汇报。

【设计意图:通过观察、比较、讨论使学生进一步感知两种变化的量的关系,为认识正比例的意义奠定基础】

2.课件出示教材第41页第二个问题及表格。

时间/时

1

2

3

4

5

6

7

路程/千米

90

180

270

360

师:你能把表格填写完整吗

学生独立完成。

师:说一说你是根据什么来填的 (小组交流)

生:路程÷时间=90。

师:观察路程与时间这两种量,你发现了什么规律

(小组讨论、交流)

生1:路程随着时间的变化而变化。

生2:路程÷时间=90(一定),即路程与时间的比值(也就是速度)一定。

师:从上面两个例题中,你发现它们有什么共同特征

生:它们都是两个相关联的量,一个量随着另一个量的变化而变化。

师:好!像路程和时间这两个量,时间变化,所行驶的路程也随着变化,且路程与时间的比值(速度)一定,我们就可以说路程和时间成正比例。(板书:正比例)

师:第一个问题中,正方形的周长与边长成正比例吗

生1:正方形的周长随边长的变化而变化,并且周长与边长的比值都是4,所以正方形的周长与边长成正比例。

生2:正方形的面积虽然也随边长的变化而变化,但面积与边长的比值是一个变化的值,所以正方形的面积和边长不成正比例。

师:很好,接下来大家在小组内说一说生活中还有哪些量成正比例。

学生交流、讨论。

师:如果两个量成正比例,那么它们需要符合哪些条件呢

生1:两种量必须是相关联的量。

生2:一种量变化另一种量也要随着变化,并且这两个量的比值(商)一定。

正 比 例

正方形的周长和边长的比值一定

正方形的面积和边长的比值不一定

路程和时间的比值一定

两种相关联的量,一种量变化,另一种量也随着变化,并且这两种量的比值一定,我们就说这两种量成正比例。

1.学生理解正比例的意义往往比较困难,引导学生了解正比例在生活中的广泛存在十分重要。

2.正比例关系是非常重要的一种数量关系,学好正比例关系,不仅可以加深对比例知识的理解,解决一些实际问题,而且还渗透了函数思想,为学生今后的学习奠定了基础。

A

类

填空。(填“成”或“不成”)

(1)工作效率一定,工作时间和工作总量( )正比例。

(2)三角形的底一定,它的面积和高( )正比例。

(3)食堂买回150吨煤,烧了的煤与剩下的煤( )正比例。

(4)出勤率一定,出勤的人数与应出勤的人数( )正比例。

(考查知识点:理解正比例的含义;能力要求:能正确判断两个相关联的量是否成正比例)

B

类

下面是一些有关圆的数据,你能说出哪两种量成正比例吗 说明理由。

半径/米

1

2

3

4

直径/米

2

4

6

8

周长/米

6.28

12.56

18.84

25.12

面积/平方米

3.14

12.56

28.26

50.24

(考查知识点:

成正比例的量的变化规律及其特征;能力要求:会根据正比例的意义解决实际问题)

课堂作业新设计

A

类:

(1)成 (2)成 (3)不成 (4)成

B类:

在同一个圆中,直径和半径成正比例,周长和直径成正比例,周长和半径成正比例。

教材第42页“练一练”

1.(1)竿影的长随着竹竿的高的增加而增长。(2)0.4∶1=0.8∶2=1.2∶3=2.4∶6=3.2∶8=0.4 比值都相等。

(3)成正比例 因为竿影的长与竹竿的高度的比值都是0.4

(一定),所以成正比例。

2.平行四边形的面积和高成正比例,因为面积与高的比值是6(一定)。

3.原因略 (1)成正比例 (2)不成正比例 (3)不成正比例

4.2.4 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 发现邮票的数量增加,应付的钱数也随着增加。

应付金额与所买邮票的数量成正比例。

画一画。(教材第44~45页)

1.在具体情境中,通过“画一画”的活动初步认识正比例图像。

2.会在方格纸上描出成正比例的量所对应的点,并能在图中根据一个变量的值得到它所对应另一个变量的值,提高学生分析问题的能力。

3.利用正比例关系解决生活中的一些简单问题,培养学生善于思考和积极参与的良好习惯。

重点:会在方格纸上描出成正比例的量所对应的点,理解用图像认识正比例关系,并能根据其中一个量的值得出另一个变量的值。

难点:能在图中根据一个变量的值得出它所对应的另一个变量的值。

课件。

师:前面我们已经学习了有关正比例的知识,请同学们判断下面各题中的两个量是否成正比例

(1)每行人数一定,总人数和行数。

(2)长方形的长一定,宽和面积。

(3)长方体的底面积一定,体积和高。

(4)分子一定,分母和分数值。

(5)长方形的周长一定,长和宽。

(6)一个自然数和它的倒数。

师:今天老师要带你们去看一场电影,你们高兴吗 (生齐:高兴)那我来问你,假设每人的票价是2元,我们全班45人,一共需要带多少元钱呢

师:请同学们打开教材第44页,填写表格。(课件出示教材第44页第1个问题)

学生填写,教师巡视,帮助有困难的学生。

师:观察表中的数据,你有什么发现

生1:所付票费随着看电影人数的增加而增加,且人数扩大2倍,票费也扩大2倍。

生2:所付票费与看电影的人数的比值是2,所以它们成正比例。

师:你们说得很好,那么能不能用图来表示这种关系呢 (课件出示教材第44页第2个问题)你准备怎样观察 发现了什么

生1:看看横轴表示什么,纵轴表示什么

生2:横轴表示看电影的人数,纵轴表示所付的票费。

生3:我发现横轴上1格表示1人,纵轴上1格表示1元。

生4:每一个点都有对应的一组数。

师:下面我们分小组来观察,完成后面的问题。(课件出示教材第44页第3个问题)

要求:

①学生先独立完成,再在小组内交流。

②有困难的学生可以举手寻求帮助。

③每组要提出一个问题,挑战其他组。

④连接各点,你有什么发现

小组开始交流,教师巡视。

小组汇报。

小组1:点A表示5人看电影所付票费是10元,也就是5的2倍是10。

师:哪个小组能根据表格说说其他各点的意思

小组2:我们小组发现所描的点都在同一条直线上。

师:为什么会在同一条直线上呢

生:因为纵轴上的数是横轴上的2倍,每次增加的都一样。

师:如果有一个点是(100,200),那么这个点是否也在这条直线上呢

生:因为这个点表示100人看电影的票费是200元,纵轴上的数也是横轴上的2倍,所以这个点也在这条直线上。

师:当一个数按固定倍数随另一个数增长时,所绘出的图形是一条直线。

(课件出示:按顺序连接个点)

师:这节课你们学到了哪些知识

生1:用图的形式可以直观地表示两个成正比例的量的变化关系。

生2:当两个变量成正比例时,所绘成的图像是一条直线。

生3:利用图可以进行估算,利用估算可以解决一些实际问题。

画 一 画

正比例图像是一条通过原点的直线。

图像上任意一点都能在横轴和纵轴上找到相对应的点,以此来解决实际问题。

本节课的教学主要是在具体情境中,通过“画一画”的活动,使学生初步认识正比例图像,会在方格纸上描出成正比例的量所对应的点,并能在图中根据一个变量的值得到它所对应的另一个变量的值,进而解决生活中的一些简单问题。

教学中,我主要让学生先读懂图的意思,如横轴、竖轴表示什么,各个点所表示的意义是什么,经过了解之后再让学生连接各点,谈谈自己的发现,学生会形象地看到所描的点都在同一条直线上。

在教学中给学生充分操作的空间,让学生谈谈自己的发现,鼓励学生利用图进行一些估计,进而解决一些实际问题。

A

类

下图表示的是一根水管不停地向水箱注水,水箱内水的体积的变化情况。

(1)看图说关系。

观察上图,图中哪些量是变化的 哪些量是不变的

(2)根据图填写下表。

注水时间/分

5

8

13

……

水的体积/升

10

20

……

(考查知识点:认识正比例图像;能力要求:能在图中根据一个变量的值得出它所对应的另一个变量的值,利用正比例关系解决生活中的一些简单问题)

B

类

下面是小丽和同学们用自制的皮筋秤(最多可称2千克的质量)称物体质量的情况变化图。

(1)根据上图完成下表。

所称质量/克

0

200

400

600

800

900

1000

皮筋伸长的长度/厘米

0

2

(2)你发现表中哪两个量成正比例

(3)小丽用这个皮筋秤称一本书的质量,皮筋伸长18厘米,这本书的质量是多少

(考查知识点:综合运用正比例关系解决生活中的一些简单问题;能力要求:能运用正比例关系解决实际问题)

课堂作业新设计

A

类:

(1)注水时间和水箱内水的体积是变化的;水箱内水的体积与注水时间的比值是不变的。

(2)16 10 26

B类:

(1)4 6 8 9 10

(2)皮筋伸长的长度与所称物体的质量成正比例。

(3)1800克

教材第45页“练一练”

1.(1)20 25 30 35 (2)成正比例 (3)(描点略)发现这些点在一条直线上。

(4)在这条直线上,表示8人要付船费40元。

2.成正比例,因为弹簧伸长的长度与所挂物体的质量的比值都是0.4(一定)。

3.(1)成正比例,因为圆的周长和直径的比值是π(一定)。

(2)①16 15.7 ②47 47.1

反比例。(教材第46~48页)

1.使学生认识反比例关系的意义,理解并掌握成反比例量的变化规律及其特征。

2.进一步培养学生的观察、分析、综合、概括能力,使学生掌握判断两种相关联的量是否成反比例的方法。

3.渗透数学源于生活的观点。

重点:通过具体问题理解成反比例量的变化规律及其特征。

难点:会判断两种相关联的量能否成反比例。

课件。

师:我们已经学习了正比例,那么判断两种相关联量是否成正比例的关键是什么

生:看这两种量之间的比值是否一定,如果比值一定,那么就成正比例,否则不成正比例。

师:下面哪两种量成正比例 为什么

(1)时间一定,行驶的速度和路程。

(2)数量一定,单价和总价。

生1:因为=时间(一定),也就是速度和路程的比值一定,所以速度和路程成正比例。

生2:因为=数量(一定),也就是单价和总价的比值一定,所以单价和总价成正比例。

师:速度、时间和路程之间的数量关系,在什么条件下,其中两种量成正比例 (学生回答后老师板书)

生1:速度=,在速度一定的条件下,时间和路程成正比例。

生2:时间=,在时间一定的条件下,速度和路程成正比例。

师:如果路程一定,速度和时间之间会有怎样的关系呢 这就是我们今天要学习的反比例关系。(板书课题:反比例)

1.出示教材第46页第1个问题。

表1

x

1

2

3

4

y

24

12

表2

x

1

2

3

4

y

11

10

把表格补充完整。

师:同桌互相说一说上面两个表中各有哪两种量。一行一行地看,发现了什么 一列一列地看,又发现了什么

生:长方形一条边的边长都随着邻边边长的增长而减少。

师:表1和表2

中,长方形相邻两边边长之间变化规律相同吗 用表中提供的数据说明一下。

生1:面积是24平方厘米的长方形,1×24=24=2×12=3×8……相邻两边的积都是24。

生2:周长是24厘米的长方形,1×11=11,2×10=20……积不相等,1+11=2+10……和相等。相邻两边的积不相等,但相邻两边的和相等。

师:早上,爸爸妈妈都乘坐哪些交通工具去上班

生1:坐班车。

生2:开私家车。

生3:坐公交车。

生4:骑自行车。

……

师:无论上学还是上班,我们最担心的是迟到,所以很关注时间(教师用手指指手表),同时,还关注交通工具的快慢,也就是车的速度。那么,速度和时间是不是两种相关联的量

生:是。

2.课件出示下面的表格。

自行车

大巴车

小轿车

速度/(千米/时)

10

60

80

时间/时

12

2

1.5

师:一行一行地看,发现了什么 一列一列地看,又发现了什么

生1:速度不相同,时间也不相同。

生2:时间随着速度的变化而变化。

生3:10×12=60×2=80×1.5。

师:虽然速度和时间都在变化,但路程是不变的,速度×时间=路程,路程都是120(一定)。像这样,相关联的两个量(速度和时间),一个量(速度)变化,另一种量(所用的时间)也随着变化,如果这两种量(速度与时间)的乘积(也就是路程)一定,我们就说这两种量(速度和时间)成反比例。

师:第一个问题中,表1和表2中的长方形相邻两边的边长(长和宽)成反比例吗

生1:表1中长方形相邻两边的边长的积一定(都是24),所以长和宽成反比例。

生2:表2中长方形相邻两边的边长的积是变化的,不是定值,所以长和宽不成反比例。

师:如果用x和y表示两种相关联的量,用k表示它们的乘积,你能用关系式表示成反比例的两个量的关系吗

生1:xy=k。

生2:不对,还要说明k是定值,即xy=k(一定)。

师:说得真棒。

师:通过本节课的学习,你掌握了哪些知识

生1:明确了成反比例两个量之间的关系,以及两个量能否成反比例的判断方法。

生2:相关联的两种量,一种量变化,另一种量也随着变化,如果这两种量的乘积一定,我们就说这两种量成反比例。

生3:反比例关系式可表示为xy=k(一定)。

反 比 例

面积是24平方厘米的长方形:

1×24=24=2×12=3×8……积相等

周长是24厘米的长方形:

1×11=11,2×10=20……积不相等

1+11=2+10……和相等

速度×时间=路程(一定) 10×12=60×2=80×1.5=120

两种相关联的量,一种量变化,另一种量也随着变化,如果这两种量的积一定,这两种量就叫作反比例的量,它们之间的关系叫作反比例关系。

如果用x和y表示两种相关联的量,用k表示它们的乘积(一定),反比例关系式可表示为xy=k(一定)。

本节课的内容是在认识了相关联的量和正比例意义的基础上进行教学的,教材上内容紧密联系学生已有的生活和经验,让学生体会生活中存在大量相关联的量,它们之间的关系有着共同之处,从而引发学生的讨论和思考,并通过对具体问题的讨论,使学生认识成反比例量的特征。

通过教学,我有以下几点的体会:数学知识来源于生活,同时也服务于生活,在教学时我从实际引入,采用了大量的生活情境,为同学创造了探索知识的条件,将学生引导到获取新知识的过程中,将抽象的知识形象化,让学生在不知不觉中学习了新知识,在与旧知识的对比中掌握了新知识,在阶梯式的练习中巩固了新知识。

当然,这节课也存在着有待改进的地方。比如,在教学中,我觉得让学生动手、思考的时间还是不够,没有给足时间让学生去自己想、自己做、自己探索,一直都是我扶着走,感觉有点放不开。

A

类

1.判断下面每题中的两个量是否成比例,成什么比例

(1)出油率一定,香油的质量与芝麻的质量。

(2)一捆100米长的电线,用去的长度与剩下的长度。

(3)三角形的面积一定,它的底和高。

(4)一个数和它的倒数。

(5)x∶y=6,x和y。

2.运一批货物,原计划每天运50吨,30天运完。实际每天运60吨,25天运完。

(1)原计划时间与实际时间的比为( )。

(2)原计划效率与实际效率的比为( )。

(3)当货物总量一定时,( )和( )成反比例。

(考查知识点:反比例关系的意义;能力要求:能依据反比例的意义判断两种量是否成反比例)

B

类

某车间有男工25人,女工20人。如果男工增加15人,要想使男、女工人数的比不发生变化,女工应该增加多少人

(考查知识点:

成反比例的量的变化规律及其特征;能力要求:能运用反比例知识解决生活中的实际问题)

课堂作业新设计

A

类:

1.(1)正比例 (2)不成比例 (3)反比例 (4)反比例 (5)正比例

2.(1)6∶5 (2)5∶6 (3)工作效率 工作时间

B类:

增加12人

教材第47页“练一练”

1.(1)8 6 4 3 (2)平均每天看的页数增加所需天数反而减少,总页数不变。

(3)成反比例,平均每天看的页数与看完全书所需天数的乘积一定。

2.60 40 30 (1)总字数不变 (2)成反比例

(3)30×80÷24=100(个)

3.理由略 (1)成反比例 (2)不成反比例 (3)成反比例

(4)不成反比例

4.我国煤炭年均开采量与可开采年数之间成反比例,因为它们的乘积一定。

5.(1)小齿轮快 小齿轮转的圈数多 (2)反比例

(3)40×90÷24=150(圈)

练习四。(教材第49~50页)

1.通过练习,加深对正比例、反比例含义的理解,能正确判断两种相关联的量是否成正、反比例,能运用正、反比例的知识解决实际问题。

2.提高学生分析问题、解决问题的能力。

3.感受正、反比例在生活中的广泛应用。

重点:

理解正、反比例的含义。

难点:运用正、反比例的知识解决实际问题。

实物投影。

师:说说成正、反比例的量的特征。

生1:两种相关联的量,一种量变化,另一种量也随着变化,如果这两种量的比值(也就是商)一定,那么这两种量就叫作成正比例的量,它们的关系叫作正比例关系,关系式可表示为=k(一定)。

生2:两种相关联的量,一种量变化,另一种量也随着变化,如果这两种量的积一定,那么这两种量就叫作反比例的量,它们的关系叫作成反比例关系,关系式可表示为xy=k(一定)。

1.判断下面的两个量,哪些成正比例,哪些成反比例,哪些既不成正比例又不成反比例

(1)正方形的周长与边长。

(2)小丽步行上学的平均速度与所花时间。

(3)每年体检,你们班视力正常的人数与患近视的人数。

同桌交流,说说理由,然后指名回答。

2.彩带每米售价2元,购买2米、3米……分别需要多少元

(1)填一填。

长度/米

0

1

2

3

4

5

…

应付的钱数/元

0

2

…

(2)把上表中长度和应付的钱数所对应的点描在下面的方格纸上,再顺次连接。

(3)估计一下,买6.5米彩带大约要花多少元。

(4)小明买的彩带长度是小力的3倍,他花的钱是小力的几倍

同桌交流,说说理由,然后指名回答。

3.给一间教室铺地砖,每块地砖的面积与所需数量如下。

每块地砖的面积/平方米

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

…

所需地砖的数量/块

600

400

300

…

(1)每块地砖的面积和所需地砖的数量有什么关系

(2)如果每块地砖的面积是0.5平方米,铺这一地面需要多少块地砖

(3)铺这一地面用了500块地砖,所用的地砖每块面积是多大

同桌交流,说说理由,然后指名回答。

师:通过今天的复习,你掌握了哪些知识

生1:加深了对正、反比例含义的认识,能正确判断两种相关联的量是否成正、反比例。

生2:运用正、反比例的知识解决实际问题。

练 习 四

正比例:=k(一定)

反比例:xy=k(一定)

悟,应当是一个过程,我国传统文化中是很讲究“悟”的。如果我们的数学教学能让学生有充分的机会自己领悟,那么学生的数学学习将充满生机,学生对学习数学将心怀向往。

在设计本课教学过程中,我创设了一些具体生动的生活情境,设计了一些趣味题型,让学生在一种愉悦欢畅的氛围中展开复习。同时,我还充分发挥学生自主探索和小组合作探索的空间,尽可能以学生为主体,鼓励学生独立思考,引导学生合作交流,让学生体验探究的乐趣。

A

类

1.填空。

(1)工作效率一定,工作时间和工作总量成( )比例。

(2)被除数一定,除数和商成( )比例。

(3)圆的周长和直径成( )比例。

(4)年龄与身高( )比例。

(5)食堂买回150吨煤,已烧的煤的质量与剩下的煤的质量( )比例。

2.判断。(对的在括号里画“ ”,错的画“ ”)

(1)平行四边形的面积一定,它的底和高成反比例。

( )

(2)分子一定,分母和分数值成反比例。

( )

(3)正方体的体积一定,它的底面积和高不成比例。

( )

(4)正方体的表面积与它的一个面的面积成正比例。

( )

(考查知识点:对正、反比例含义的理解;能力要求:能正确判断两种相关联的量是否成正、反比例)

B

类

把一段木料锯成4段要用24分钟。照这个速度,如果将这根木料锯成7段,要用多长时间

(考查知识点:

运用正、反比例的知识分析问题、解决问题;能力要求:会运用正、反比例的知识解决实际问题)

课堂作业新设计

A

类:

1.(1)正 (2)反 (3)正 (4)不成 (5)不成

2.(1) (2) (3) (4)

B类:

48分钟

教材第49页“练习四”

1.(1)4 6 8 10 12 (2)成正比例,因为应付金额与彩带的长度的比值是2(一定)。

(3)略 (4)6.5×2=13(元) (5)3倍

2.(1)成正比例 (2)成反比例 (3)既不成正比例,也不成反比例。

3.(1)成反比例 (2)0.2×600÷0.5=240(块) (3)0.2×600÷500=0.24(平方米)

4.(1)2小时 30千米 (2)30÷2×1.5=22.5(千米) (3)2小时 (4)30÷2=15(千米/时)

5.

长/厘米

36

18

12

9

6

宽/厘米

1

2

3

4

6

面积一定时,长和宽的乘积不变,长和宽成反比例。

本单元在学生具有比和比例的知识、认识常见数量关系的基础上编排的,通过对两个数量保持商一定或积一定的变化,理解正、反比例关系,渗透初步的函数思想。正比例和反比例是刻画变量之间关系的两个重要模型,是小学阶段学习的两个重要的“关系”(即函数),是以后学习函数的相关知识的基础。在回顾和反思的教学过程中,鼓励学生独立进行整理。教材编排了寻找实例、列表、画图等丰富的学习活动,帮助学生体会两个变量之间的相互关系,加深学生对正、反比例关系的认识。

学生在之前已经对比和比例有了较深的认识,为本单元内容的学习奠定了基础,所以在教学上要十分重视从旧知识引申出新知识,在这个过程中,蕴含了抽象概括的方法,运用这个概括对新的实际问题进行判断,是数学学习所特有的能力。

1.通过具体问题使同学们加深对正、反比例意义的理解,初步建立函数思想。

2.能找出生活中成正比例和反比例量的实例,并进行交流。培养学生的讨论意识和合作能力,使学生在合作学习中获得学习乐趣。

3.能根据有关正比例关系的数据在方格纸上的坐标系中画图,并根据其中一个变量的值得出另一个变量。

1.创设情境,培养数学情感。

本单元的教学内容是正比例和反比例,教学中通过丰富的情境,让学生从具体情境中抽象出正、反比例这一数学模型。

2.联系生活实际创设数学活动。

让学生通过寻找生活中成正、反比例的量,并运用表格、图、关系式等方式来描述正、反比例关系,使学生进一步感知正、反比例在生活中的广泛应用,并让学生学习用多种形式来理解变量之间的关系。

1 变化的量

1课时

2 正比例

1课时

3 画一画

1课时

4 反比例

1课时

5 练习四

1课时

变化的量。(教材第39~40页)

1.结合具体情境,体会生活中存在着大量相关联的变量。鼓励学生观察表格、图像、关系式,尝试用自己的语言描述两个变量之间的关系。

2.提高学生的识图能力和分析问题的能力。

3.培养学生认真观察的良好习惯,感受生活中处处有数学。

重点:充分感受相关联的变量,

根据图表说明两种量的变化情况。

难点:

体会变量之间的关系,并能用自己的语言描述两个变量之间的关系。

课件。

引导学生用手势表示出自己从出生到现在身高和体重的变化。

师:同学们,在我们的生活中有很多事物都在不断地发生变化。例如,人的年龄、身高、体重在变化,我国的人均收入、生产总值等也都在变化,像这样会变化的量,我们都称为变量。而且往往一些量的改变会引起另外一些量的改变。例如,购物时,单价或数量的改变,会引起总价的改变。这节课就让我们一起来学习“变化的量”。(板书课题:变化的量)

观察表格,感知变量。

1.出示淘气用表格表示妙想的体重变化情况表。

年龄

出生时

2岁

4岁

6岁

体重/千克

3.5

14.0

18.0

21.0

师:这是妙想的体重变化情况表,从表中你知道了什么信息

生:妙想在不同年龄时的体重情况。

师:上表中哪些量在发生变化

生:年龄增长,体重也在增加。

师:说一说妙想6岁前的体重是如何随年龄增长而变化的。

生:随着年龄的增长,体重也在增加。

2.出示教材第39页妙想的体重变化情况折线统计图。

师:人的年龄和体重是相关联的两个量,人的体重随着年龄的变化而变化。

通过读图,感受变量。

3.出示教材第39页主题图。

师:骆驼被称为“沙漠之舟”,它的体温随时间的变化而发生较大的变化。

读懂统计图。

师:从图中你知道了什么信息

生:骆驼一天中的体温是在不断变化的。

师:一天中,骆驼体温最高是多少 最低是多少

生1:骆驼体温最高是40℃。

生2:最低是35℃。

感受量的周期变化。

师:一天中,什么时间范围内骆驼的体温在上升

生:从4时到16时骆驼的体温在上升。

师:什么时间范围内骆驼的体温在下降

生:从0时到4时、从16时到24时骆驼的体温在下降。

师:第二天8时骆驼的体温与前一天8时的体温有什么关系

生:体温相同,都是37℃。

师:每天骆驼的体温总是怎样变化的

生:每天都是从前一天的16时开始下降、4时开始上升、16时开始下降、第二天的4时开始上升。

学生谈体会,教师小结。

师:在大自然和日常生活中有很多像这样相关联的两个变量,一个量随着另一个量的变化而变化。谁还能举出这样的例子 与同伴交流。

生1:购买铅笔的支数与总价。

生2:时间与路程。

……

师:通过举例我们可以发现一个量随另一个量变化而变化,这些量就是变化的量。

师:通过本节课的学习你都掌握了哪些知识

生1:明确了两个量之间的关系。

生2:我知道什么是变量。

生3:一个量随着另一个量的变化而发生变化。

变

化

的

量

两个变量

其中一个量随着另一个量的变化而变化

读懂图很重要,应引导学生从整体的视角观察图中所反映出来的变化情况。

尽量引导学生自己去思考,鼓励学生利用自己所学的知识和生活经验,举出一个量随另一个量的变化而变化的例子。教师应引导学生从生活中寻找相关联的变量的例子,教学时,只要学生说得合理,教师就应给予肯定,让学生有机会表达自己的想法,提高学生的表达能力。

A

类

1.根据下表回答问题。

已看的页数/页

100

110

120

……

200

250

未看的页数/页

200

190

180

……

100

50

(1)上表中哪些量在发生变化

(2)说一说已看的页数和未看的页数是如何变化的。

2.下图反映的是小明骑车行驶的路程和所用时间的情况。

图中两种量是不是相关联的量 它们是如何变化的

(考查知识点:感受相关联的变量,

根据图表说明两种量的变化情况;能力要求:能用自己的语言描述两个变量之间关系)

B

类

小明乘车去旅游,汽车行驶的里程和票价如下表。

里程/千米

1~20

21~30

31~40

41~50

51~60

61~70

票价/元

10

15

20

25

30

35

(1)上表中哪些量在发生变化

(2)说一说票价是如何随里程的变化而变化的。

(考查知识点:

提高学生读表的能力和分析问题的能力;能力要求:能用自己的语言描述两个变量之间的关系)

课堂作业新设计

A

类:

1.(1)已看的页数和未看的页数在发生变化。

(2)随着已看的页数的增加,未看的页数逐渐减少,总页数不变。

2.图中两种量是相关联的量。随着时间的增加,行驶的路程也在增加,且行驶的路程与时间的比值是一定的。

B类:

(1)里程和票价在发生变化。

(2)从20千米开始,每增加10千米就增加5元。

教材第40页“练一练”

1.圆柱的高增加,它的体积也增加,体积与高的比值一定,都是10。

2.(1)18米 3米 (2)0~6分 6~12分 (3)12分

3.n÷7+3=t

正比例。(教材第41~43页)

1.结合丰富的实例认识正比例。能根据正比例的含义,判断两个相关联的量是不是成正比例。

2.通过观察、比较、分析、归纳等数学活动,发现成正比例的量的特征,并尝试概括出正比例的含义。提高分析比较、归纳概括、判断推理的能力,同时渗透初步的函数思想。

3.在参与数学活动的过程中,感受数学思考过程的条理性和数学结论的确定性,并乐于与人交流。

重点:能初步运用正比例的意义判断两个相关联的量是否成正比例。

难点:通过实例认识成正比例的量,掌握成正比例的量的变化规律及其特征。

课件、弹簧秤、钩码。

教师做实验,向弹簧秤上加钩码。

(1)这其中有哪两种变化的量

(2)弹簧的长度为什么会发生变化

师:弹簧的长度是随着钩码数量的变化而变化的,像这样的两种量叫作相关联的量。

追问:现在知道什么叫作相关联的量了吗 你能举例说明吗 两种相关联的量还有什么特殊的关系呢 今天我们就一起来研究一下。

1.学习成正比例的量。

课件出示教材第41页第一个问题及表格。

边长/厘米

1

2

3

周长/厘米

4

边长/厘米

1

2

3

面积/平方厘米

1

根据正方形的周长与边长、面积与边长之间的变化情况,把表格填完整,并根据问题观察表中填好的数据,思考应该怎样解答

学生填表,相互交流、讨论。

师:表中有哪两种量

生1:周长和边长。

生2:面积和边长。

师:你发现它们是怎样变化的

生1:正方形的周长随着边长的增加而增加。

生2:正方形的面积也是随着边长的增加而增加。

生1:周长总是边长的4倍,而面积与边长的商在发生变化。

生2:=4,=4,周长与边长的比值不变。

生3:=1,=2,面积与边长的比值不相等。

生4:可用=4表示,也就是说在变化过程中,周长与边长的比值是一个定值4,是不变的。

师:周长和边长、面积和边长之间的变化规律相同吗 什么不变

生:在变化过程中,正方形的周长总是边长的4倍,也就是说比值一定;而正方形的面积与边长的比值不同,与正方形的周长与边长的变化规律不同。

小组讨论交流汇报。

【设计意图:通过观察、比较、讨论使学生进一步感知两种变化的量的关系,为认识正比例的意义奠定基础】

2.课件出示教材第41页第二个问题及表格。

时间/时

1

2

3

4

5

6

7

路程/千米

90

180

270

360

师:你能把表格填写完整吗

学生独立完成。

师:说一说你是根据什么来填的 (小组交流)

生:路程÷时间=90。

师:观察路程与时间这两种量,你发现了什么规律

(小组讨论、交流)

生1:路程随着时间的变化而变化。

生2:路程÷时间=90(一定),即路程与时间的比值(也就是速度)一定。

师:从上面两个例题中,你发现它们有什么共同特征

生:它们都是两个相关联的量,一个量随着另一个量的变化而变化。

师:好!像路程和时间这两个量,时间变化,所行驶的路程也随着变化,且路程与时间的比值(速度)一定,我们就可以说路程和时间成正比例。(板书:正比例)

师:第一个问题中,正方形的周长与边长成正比例吗

生1:正方形的周长随边长的变化而变化,并且周长与边长的比值都是4,所以正方形的周长与边长成正比例。

生2:正方形的面积虽然也随边长的变化而变化,但面积与边长的比值是一个变化的值,所以正方形的面积和边长不成正比例。

师:很好,接下来大家在小组内说一说生活中还有哪些量成正比例。

学生交流、讨论。

师:如果两个量成正比例,那么它们需要符合哪些条件呢

生1:两种量必须是相关联的量。

生2:一种量变化另一种量也要随着变化,并且这两个量的比值(商)一定。

正 比 例

正方形的周长和边长的比值一定

正方形的面积和边长的比值不一定

路程和时间的比值一定

两种相关联的量,一种量变化,另一种量也随着变化,并且这两种量的比值一定,我们就说这两种量成正比例。

1.学生理解正比例的意义往往比较困难,引导学生了解正比例在生活中的广泛存在十分重要。

2.正比例关系是非常重要的一种数量关系,学好正比例关系,不仅可以加深对比例知识的理解,解决一些实际问题,而且还渗透了函数思想,为学生今后的学习奠定了基础。

A

类

填空。(填“成”或“不成”)

(1)工作效率一定,工作时间和工作总量( )正比例。

(2)三角形的底一定,它的面积和高( )正比例。

(3)食堂买回150吨煤,烧了的煤与剩下的煤( )正比例。

(4)出勤率一定,出勤的人数与应出勤的人数( )正比例。

(考查知识点:理解正比例的含义;能力要求:能正确判断两个相关联的量是否成正比例)

B

类

下面是一些有关圆的数据,你能说出哪两种量成正比例吗 说明理由。

半径/米

1

2

3

4

直径/米

2

4

6

8

周长/米

6.28

12.56

18.84

25.12

面积/平方米

3.14

12.56

28.26

50.24

(考查知识点:

成正比例的量的变化规律及其特征;能力要求:会根据正比例的意义解决实际问题)

课堂作业新设计

A

类:

(1)成 (2)成 (3)不成 (4)成

B类:

在同一个圆中,直径和半径成正比例,周长和直径成正比例,周长和半径成正比例。

教材第42页“练一练”

1.(1)竿影的长随着竹竿的高的增加而增长。(2)0.4∶1=0.8∶2=1.2∶3=2.4∶6=3.2∶8=0.4 比值都相等。

(3)成正比例 因为竿影的长与竹竿的高度的比值都是0.4

(一定),所以成正比例。

2.平行四边形的面积和高成正比例,因为面积与高的比值是6(一定)。

3.原因略 (1)成正比例 (2)不成正比例 (3)不成正比例

4.2.4 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 发现邮票的数量增加,应付的钱数也随着增加。

应付金额与所买邮票的数量成正比例。

画一画。(教材第44~45页)

1.在具体情境中,通过“画一画”的活动初步认识正比例图像。

2.会在方格纸上描出成正比例的量所对应的点,并能在图中根据一个变量的值得到它所对应另一个变量的值,提高学生分析问题的能力。

3.利用正比例关系解决生活中的一些简单问题,培养学生善于思考和积极参与的良好习惯。

重点:会在方格纸上描出成正比例的量所对应的点,理解用图像认识正比例关系,并能根据其中一个量的值得出另一个变量的值。

难点:能在图中根据一个变量的值得出它所对应的另一个变量的值。

课件。

师:前面我们已经学习了有关正比例的知识,请同学们判断下面各题中的两个量是否成正比例

(1)每行人数一定,总人数和行数。

(2)长方形的长一定,宽和面积。

(3)长方体的底面积一定,体积和高。

(4)分子一定,分母和分数值。

(5)长方形的周长一定,长和宽。

(6)一个自然数和它的倒数。

师:今天老师要带你们去看一场电影,你们高兴吗 (生齐:高兴)那我来问你,假设每人的票价是2元,我们全班45人,一共需要带多少元钱呢

师:请同学们打开教材第44页,填写表格。(课件出示教材第44页第1个问题)

学生填写,教师巡视,帮助有困难的学生。

师:观察表中的数据,你有什么发现

生1:所付票费随着看电影人数的增加而增加,且人数扩大2倍,票费也扩大2倍。

生2:所付票费与看电影的人数的比值是2,所以它们成正比例。

师:你们说得很好,那么能不能用图来表示这种关系呢 (课件出示教材第44页第2个问题)你准备怎样观察 发现了什么

生1:看看横轴表示什么,纵轴表示什么

生2:横轴表示看电影的人数,纵轴表示所付的票费。

生3:我发现横轴上1格表示1人,纵轴上1格表示1元。

生4:每一个点都有对应的一组数。

师:下面我们分小组来观察,完成后面的问题。(课件出示教材第44页第3个问题)

要求:

①学生先独立完成,再在小组内交流。

②有困难的学生可以举手寻求帮助。

③每组要提出一个问题,挑战其他组。

④连接各点,你有什么发现

小组开始交流,教师巡视。

小组汇报。

小组1:点A表示5人看电影所付票费是10元,也就是5的2倍是10。

师:哪个小组能根据表格说说其他各点的意思

小组2:我们小组发现所描的点都在同一条直线上。

师:为什么会在同一条直线上呢

生:因为纵轴上的数是横轴上的2倍,每次增加的都一样。

师:如果有一个点是(100,200),那么这个点是否也在这条直线上呢

生:因为这个点表示100人看电影的票费是200元,纵轴上的数也是横轴上的2倍,所以这个点也在这条直线上。

师:当一个数按固定倍数随另一个数增长时,所绘出的图形是一条直线。

(课件出示:按顺序连接个点)

师:这节课你们学到了哪些知识

生1:用图的形式可以直观地表示两个成正比例的量的变化关系。

生2:当两个变量成正比例时,所绘成的图像是一条直线。

生3:利用图可以进行估算,利用估算可以解决一些实际问题。

画 一 画

正比例图像是一条通过原点的直线。

图像上任意一点都能在横轴和纵轴上找到相对应的点,以此来解决实际问题。

本节课的教学主要是在具体情境中,通过“画一画”的活动,使学生初步认识正比例图像,会在方格纸上描出成正比例的量所对应的点,并能在图中根据一个变量的值得到它所对应的另一个变量的值,进而解决生活中的一些简单问题。

教学中,我主要让学生先读懂图的意思,如横轴、竖轴表示什么,各个点所表示的意义是什么,经过了解之后再让学生连接各点,谈谈自己的发现,学生会形象地看到所描的点都在同一条直线上。

在教学中给学生充分操作的空间,让学生谈谈自己的发现,鼓励学生利用图进行一些估计,进而解决一些实际问题。

A

类

下图表示的是一根水管不停地向水箱注水,水箱内水的体积的变化情况。

(1)看图说关系。

观察上图,图中哪些量是变化的 哪些量是不变的

(2)根据图填写下表。

注水时间/分

5

8

13

……

水的体积/升

10

20

……

(考查知识点:认识正比例图像;能力要求:能在图中根据一个变量的值得出它所对应的另一个变量的值,利用正比例关系解决生活中的一些简单问题)

B

类

下面是小丽和同学们用自制的皮筋秤(最多可称2千克的质量)称物体质量的情况变化图。

(1)根据上图完成下表。

所称质量/克

0

200

400

600

800

900

1000

皮筋伸长的长度/厘米

0

2

(2)你发现表中哪两个量成正比例

(3)小丽用这个皮筋秤称一本书的质量,皮筋伸长18厘米,这本书的质量是多少

(考查知识点:综合运用正比例关系解决生活中的一些简单问题;能力要求:能运用正比例关系解决实际问题)

课堂作业新设计

A

类:

(1)注水时间和水箱内水的体积是变化的;水箱内水的体积与注水时间的比值是不变的。

(2)16 10 26

B类:

(1)4 6 8 9 10

(2)皮筋伸长的长度与所称物体的质量成正比例。

(3)1800克

教材第45页“练一练”

1.(1)20 25 30 35 (2)成正比例 (3)(描点略)发现这些点在一条直线上。

(4)在这条直线上,表示8人要付船费40元。

2.成正比例,因为弹簧伸长的长度与所挂物体的质量的比值都是0.4(一定)。

3.(1)成正比例,因为圆的周长和直径的比值是π(一定)。

(2)①16 15.7 ②47 47.1

反比例。(教材第46~48页)

1.使学生认识反比例关系的意义,理解并掌握成反比例量的变化规律及其特征。

2.进一步培养学生的观察、分析、综合、概括能力,使学生掌握判断两种相关联的量是否成反比例的方法。

3.渗透数学源于生活的观点。

重点:通过具体问题理解成反比例量的变化规律及其特征。

难点:会判断两种相关联的量能否成反比例。

课件。

师:我们已经学习了正比例,那么判断两种相关联量是否成正比例的关键是什么

生:看这两种量之间的比值是否一定,如果比值一定,那么就成正比例,否则不成正比例。

师:下面哪两种量成正比例 为什么

(1)时间一定,行驶的速度和路程。

(2)数量一定,单价和总价。

生1:因为=时间(一定),也就是速度和路程的比值一定,所以速度和路程成正比例。

生2:因为=数量(一定),也就是单价和总价的比值一定,所以单价和总价成正比例。

师:速度、时间和路程之间的数量关系,在什么条件下,其中两种量成正比例 (学生回答后老师板书)

生1:速度=,在速度一定的条件下,时间和路程成正比例。

生2:时间=,在时间一定的条件下,速度和路程成正比例。

师:如果路程一定,速度和时间之间会有怎样的关系呢 这就是我们今天要学习的反比例关系。(板书课题:反比例)

1.出示教材第46页第1个问题。

表1

x

1

2

3

4

y

24

12

表2

x

1

2

3

4

y

11

10

把表格补充完整。

师:同桌互相说一说上面两个表中各有哪两种量。一行一行地看,发现了什么 一列一列地看,又发现了什么

生:长方形一条边的边长都随着邻边边长的增长而减少。

师:表1和表2

中,长方形相邻两边边长之间变化规律相同吗 用表中提供的数据说明一下。

生1:面积是24平方厘米的长方形,1×24=24=2×12=3×8……相邻两边的积都是24。

生2:周长是24厘米的长方形,1×11=11,2×10=20……积不相等,1+11=2+10……和相等。相邻两边的积不相等,但相邻两边的和相等。

师:早上,爸爸妈妈都乘坐哪些交通工具去上班

生1:坐班车。

生2:开私家车。

生3:坐公交车。

生4:骑自行车。

……

师:无论上学还是上班,我们最担心的是迟到,所以很关注时间(教师用手指指手表),同时,还关注交通工具的快慢,也就是车的速度。那么,速度和时间是不是两种相关联的量

生:是。

2.课件出示下面的表格。

自行车

大巴车

小轿车

速度/(千米/时)

10

60

80

时间/时

12

2

1.5

师:一行一行地看,发现了什么 一列一列地看,又发现了什么

生1:速度不相同,时间也不相同。

生2:时间随着速度的变化而变化。

生3:10×12=60×2=80×1.5。

师:虽然速度和时间都在变化,但路程是不变的,速度×时间=路程,路程都是120(一定)。像这样,相关联的两个量(速度和时间),一个量(速度)变化,另一种量(所用的时间)也随着变化,如果这两种量(速度与时间)的乘积(也就是路程)一定,我们就说这两种量(速度和时间)成反比例。

师:第一个问题中,表1和表2中的长方形相邻两边的边长(长和宽)成反比例吗

生1:表1中长方形相邻两边的边长的积一定(都是24),所以长和宽成反比例。

生2:表2中长方形相邻两边的边长的积是变化的,不是定值,所以长和宽不成反比例。

师:如果用x和y表示两种相关联的量,用k表示它们的乘积,你能用关系式表示成反比例的两个量的关系吗

生1:xy=k。

生2:不对,还要说明k是定值,即xy=k(一定)。

师:说得真棒。

师:通过本节课的学习,你掌握了哪些知识

生1:明确了成反比例两个量之间的关系,以及两个量能否成反比例的判断方法。

生2:相关联的两种量,一种量变化,另一种量也随着变化,如果这两种量的乘积一定,我们就说这两种量成反比例。

生3:反比例关系式可表示为xy=k(一定)。

反 比 例

面积是24平方厘米的长方形:

1×24=24=2×12=3×8……积相等

周长是24厘米的长方形:

1×11=11,2×10=20……积不相等

1+11=2+10……和相等

速度×时间=路程(一定) 10×12=60×2=80×1.5=120

两种相关联的量,一种量变化,另一种量也随着变化,如果这两种量的积一定,这两种量就叫作反比例的量,它们之间的关系叫作反比例关系。

如果用x和y表示两种相关联的量,用k表示它们的乘积(一定),反比例关系式可表示为xy=k(一定)。

本节课的内容是在认识了相关联的量和正比例意义的基础上进行教学的,教材上内容紧密联系学生已有的生活和经验,让学生体会生活中存在大量相关联的量,它们之间的关系有着共同之处,从而引发学生的讨论和思考,并通过对具体问题的讨论,使学生认识成反比例量的特征。

通过教学,我有以下几点的体会:数学知识来源于生活,同时也服务于生活,在教学时我从实际引入,采用了大量的生活情境,为同学创造了探索知识的条件,将学生引导到获取新知识的过程中,将抽象的知识形象化,让学生在不知不觉中学习了新知识,在与旧知识的对比中掌握了新知识,在阶梯式的练习中巩固了新知识。

当然,这节课也存在着有待改进的地方。比如,在教学中,我觉得让学生动手、思考的时间还是不够,没有给足时间让学生去自己想、自己做、自己探索,一直都是我扶着走,感觉有点放不开。

A

类

1.判断下面每题中的两个量是否成比例,成什么比例

(1)出油率一定,香油的质量与芝麻的质量。

(2)一捆100米长的电线,用去的长度与剩下的长度。

(3)三角形的面积一定,它的底和高。

(4)一个数和它的倒数。

(5)x∶y=6,x和y。

2.运一批货物,原计划每天运50吨,30天运完。实际每天运60吨,25天运完。

(1)原计划时间与实际时间的比为( )。

(2)原计划效率与实际效率的比为( )。

(3)当货物总量一定时,( )和( )成反比例。

(考查知识点:反比例关系的意义;能力要求:能依据反比例的意义判断两种量是否成反比例)

B

类

某车间有男工25人,女工20人。如果男工增加15人,要想使男、女工人数的比不发生变化,女工应该增加多少人

(考查知识点:

成反比例的量的变化规律及其特征;能力要求:能运用反比例知识解决生活中的实际问题)

课堂作业新设计

A

类:

1.(1)正比例 (2)不成比例 (3)反比例 (4)反比例 (5)正比例

2.(1)6∶5 (2)5∶6 (3)工作效率 工作时间

B类:

增加12人

教材第47页“练一练”

1.(1)8 6 4 3 (2)平均每天看的页数增加所需天数反而减少,总页数不变。

(3)成反比例,平均每天看的页数与看完全书所需天数的乘积一定。

2.60 40 30 (1)总字数不变 (2)成反比例

(3)30×80÷24=100(个)

3.理由略 (1)成反比例 (2)不成反比例 (3)成反比例

(4)不成反比例

4.我国煤炭年均开采量与可开采年数之间成反比例,因为它们的乘积一定。

5.(1)小齿轮快 小齿轮转的圈数多 (2)反比例

(3)40×90÷24=150(圈)

练习四。(教材第49~50页)

1.通过练习,加深对正比例、反比例含义的理解,能正确判断两种相关联的量是否成正、反比例,能运用正、反比例的知识解决实际问题。

2.提高学生分析问题、解决问题的能力。

3.感受正、反比例在生活中的广泛应用。

重点:

理解正、反比例的含义。

难点:运用正、反比例的知识解决实际问题。

实物投影。

师:说说成正、反比例的量的特征。

生1:两种相关联的量,一种量变化,另一种量也随着变化,如果这两种量的比值(也就是商)一定,那么这两种量就叫作成正比例的量,它们的关系叫作正比例关系,关系式可表示为=k(一定)。

生2:两种相关联的量,一种量变化,另一种量也随着变化,如果这两种量的积一定,那么这两种量就叫作反比例的量,它们的关系叫作成反比例关系,关系式可表示为xy=k(一定)。

1.判断下面的两个量,哪些成正比例,哪些成反比例,哪些既不成正比例又不成反比例

(1)正方形的周长与边长。

(2)小丽步行上学的平均速度与所花时间。

(3)每年体检,你们班视力正常的人数与患近视的人数。

同桌交流,说说理由,然后指名回答。

2.彩带每米售价2元,购买2米、3米……分别需要多少元

(1)填一填。

长度/米

0

1

2

3

4

5

…

应付的钱数/元

0

2

…

(2)把上表中长度和应付的钱数所对应的点描在下面的方格纸上,再顺次连接。

(3)估计一下,买6.5米彩带大约要花多少元。

(4)小明买的彩带长度是小力的3倍,他花的钱是小力的几倍

同桌交流,说说理由,然后指名回答。

3.给一间教室铺地砖,每块地砖的面积与所需数量如下。

每块地砖的面积/平方米

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

…

所需地砖的数量/块

600

400

300

…

(1)每块地砖的面积和所需地砖的数量有什么关系

(2)如果每块地砖的面积是0.5平方米,铺这一地面需要多少块地砖

(3)铺这一地面用了500块地砖,所用的地砖每块面积是多大

同桌交流,说说理由,然后指名回答。

师:通过今天的复习,你掌握了哪些知识

生1:加深了对正、反比例含义的认识,能正确判断两种相关联的量是否成正、反比例。

生2:运用正、反比例的知识解决实际问题。

练 习 四

正比例:=k(一定)

反比例:xy=k(一定)

悟,应当是一个过程,我国传统文化中是很讲究“悟”的。如果我们的数学教学能让学生有充分的机会自己领悟,那么学生的数学学习将充满生机,学生对学习数学将心怀向往。

在设计本课教学过程中,我创设了一些具体生动的生活情境,设计了一些趣味题型,让学生在一种愉悦欢畅的氛围中展开复习。同时,我还充分发挥学生自主探索和小组合作探索的空间,尽可能以学生为主体,鼓励学生独立思考,引导学生合作交流,让学生体验探究的乐趣。

A

类

1.填空。

(1)工作效率一定,工作时间和工作总量成( )比例。

(2)被除数一定,除数和商成( )比例。

(3)圆的周长和直径成( )比例。

(4)年龄与身高( )比例。

(5)食堂买回150吨煤,已烧的煤的质量与剩下的煤的质量( )比例。

2.判断。(对的在括号里画“ ”,错的画“ ”)

(1)平行四边形的面积一定,它的底和高成反比例。

( )

(2)分子一定,分母和分数值成反比例。

( )

(3)正方体的体积一定,它的底面积和高不成比例。

( )

(4)正方体的表面积与它的一个面的面积成正比例。

( )

(考查知识点:对正、反比例含义的理解;能力要求:能正确判断两种相关联的量是否成正、反比例)

B

类

把一段木料锯成4段要用24分钟。照这个速度,如果将这根木料锯成7段,要用多长时间

(考查知识点:

运用正、反比例的知识分析问题、解决问题;能力要求:会运用正、反比例的知识解决实际问题)

课堂作业新设计

A

类:

1.(1)正 (2)反 (3)正 (4)不成 (5)不成

2.(1) (2) (3) (4)

B类:

48分钟

教材第49页“练习四”

1.(1)4 6 8 10 12 (2)成正比例,因为应付金额与彩带的长度的比值是2(一定)。

(3)略 (4)6.5×2=13(元) (5)3倍

2.(1)成正比例 (2)成反比例 (3)既不成正比例,也不成反比例。

3.(1)成反比例 (2)0.2×600÷0.5=240(块) (3)0.2×600÷500=0.24(平方米)

4.(1)2小时 30千米 (2)30÷2×1.5=22.5(千米) (3)2小时 (4)30÷2=15(千米/时)

5.

长/厘米

36

18

12

9

6

宽/厘米

1

2

3

4

6

面积一定时,长和宽的乘积不变,长和宽成反比例。