人教版八年级下册第四单元 第18课《吆喝 》精品课件

文档属性

| 名称 | 人教版八年级下册第四单元 第18课《吆喝 》精品课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-04-25 16:52:02 | ||

图片预览

文档简介

课件20张PPT。吆 喝萧乾教学目标:1、朗读课文,识记重点词语,了解文章的内容。

2、揣摩语言,体会吆喝声的浓郁的地方特色和独特的魅力,理解作者写“吆喝 ”时的内在情感。

3、感受京城特色的民风民俗,体验中国地方文化的魅力。课堂·导入 中华文化源远流长。民俗文化更是中华文化中的一支奇葩。它更贴近于民众生活。更能真实反映出民俗大众的生活,再加上中华五千年文明的底蕴,有着其独特的魅力,今天,就让我们随着萧乾去看看感受一下《吆喝》的魅力吧!

关于吆喝 吆喝,说穿了就是大声叫卖,是一种极具地方特色的市井文化。据说,老北京的吆喝已有数百年的历史了。不过,现在北京城里会吆喝的人已经不多了。吆喝,既要有规矩又要有艺术性,瞎喊不行。在大宅门前吆喝,要拖长声,既让三四层院子里的太太小姐听见,又要透出优雅,不能野腔野调地招人烦;在闹市上吆喝,讲究音短、甜脆、响亮,让人听起来干净利落,一听就想买。走进作者萧乾,蒙古族,北京人,原名_____。著名_____、______、_________,他是第二次世界大战期间我国唯一的战地记者。在战火纷飞的欧洲战场采访,写下了《银风筝下的伦敦》、《矛盾交响曲》等描写欧洲人民反法西斯斗争的大量通讯和特写。 1995年中国作家协会授予他“___________________”,本文选自_________

萧炳乾记者作家文学翻译家抗战胜利者作家纪念碑《北京城杂忆》掌握字音:

商贩(fàn) 招徕(Iá?) 钳形(q?án)

铁铉(xuàn) 囿于(yòu)

隔阂(hé) 馄饨(hún)(tún) 剃头(tì)

佐料(zu?) 饽饽(bō)(bo)

吹嘘(xū) 小钹(bó) 乞丐(gài)

蛤蟆(há)(ma) 雪花酪(Iào)

海棠(táng) 蘸(zhàn) 兜里(dōu)

秫秸杆(shú)(jiē)

卤煮(I?) 山楂(zhā) 荸荠(bí)(qi)

荞麦(qiáo) 马趴(pā)

两捆(k?n) 嘞(Iei) 整体感知读一读

本文写的是什么内容?

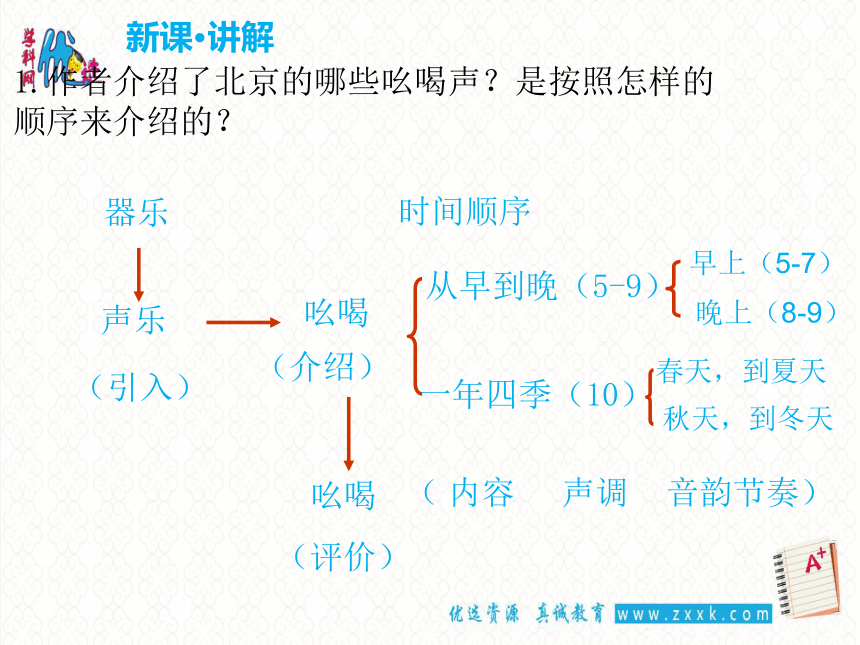

作者儿时北京街头巷尾经常回荡着的商贩的吆喝声。想一想新课·讲解1.作者介绍了北京的哪些吆喝声?是按照怎样的

顺序来介绍的?器乐声乐吆喝(引入)(评价)吆喝从早到晚(5-9)早上(5-7)一年四季(10)春天,到夏天秋天,到冬天(介绍)时间顺序 ( 内容 声调 音韵节奏)晚上(8-9)属于侧面描写。作用:

1.突出“吆喝”的美妙动听,富有情趣,引人入胜。

2.自然地引出“吆喝”,行文自然,轻松自如,如风行水上,如随意聊天。

提示:这是一种大家风度,没有相当的积累无法运用。2.从奥斯伯特·斯提维尔的《北京的声与色》

和阿隆·阿甫夏洛穆夫的交响诗写起,属于什么描写方法?有什么作用?重点写夜晚。

3.在清早、白天、夜晚三者中,重点写的是什么?新课·讲解4.夜晚的吆喝声,作者写了哪几种?

卖馄饨的、卖硬面饽饽的、唱话匣子的(没吆喝)、算卦的、乞丐。5.作者对北京的吆喝声怀有怎样的感情? 在介绍这些吆喝声时总体上充满了怀念之情的,那种对往事的美好回忆,那种至今想来仍忍俊不禁的情态也流露在字里行间

其实对吆喝声的怀念,就是对家乡的热爱,对儿时的怀念新课·讲解问题·探究1.为什么作者要大量运用“京白”口语?罗列了这么多的吆喝声,是不是繁冗了些?(分成小组讨论后落实情感目标) 作者运用“京白”的艺术语言,一是因为他对北京家乡的热爱,二是因为写的“吆喝”都是当地的口语,用当地语言来写更真实,更有表现力。2.北京街头卖东西的有很多,为什么作者只介绍了其中的几种吆喝声,其余的只简单说他们卖什么? 因为各种吆喝声实在是太多了,没必要一一描述,只要写出其中的几种有代表性的就可以了,做到有重点,有目的地介绍,主题更突出。3.囿于语言的隔阂,洋人只能欣赏器乐。其实,更值得一提的是声乐部分——就是北京街头各种商贩的叫卖。 联系上段,这一段强调的是什么? 其中有几个比喻?强调商贩的叫卖比“管弦乐队”更动听。

两个比喻:器乐、声乐。问题·探究4.这么叫法的还有个卖荞麦皮的。有一回他在我身后“哟”了一声,把我吓了个马趴。等我站起身来,他才用深厚的男低音唱出“荞麦皮耶”。 为什么“我”听到“卖荞麦皮”的吆喝会吓了个马趴?这一定是夸张吗? 写实的成分较多。因为上文已有交代“我怕听那种忽高忽低的”,对卖荷叶糕的吆喝“特别害怕”。品析·语言1.白天就更热闹了,就像把百货商店和修理行业都拆开来,一样样地在你门前展销。

2.“算灵卦!”我心想:“怎么不先替你自己算算!”

3.我对卖蛤蟆骨朵儿(蝌蚪)的最有好感,一是我买得起,花上一个制钱,就往碗里捞上十来只;二是玩够了还能吞下去。我一直奇怪它们怎么没在我肚子里变成青蛙!运用生动的比喻,形象再现了街头的热闹。心理描写,幽默的语言写出了儿童特有的心理。动作和心理描写,风趣的言语中透着小孩特有的顽皮和幼稚。写作·特色1.以地道的北京口音来写北京的叫卖声。 北京话并不是普通话,它有它的特色。北京话有三大

特点:(1)快。(2)发音较含混。(3)儿化音很多。如第3段:“馄饨喂——开锅,”“葫芦儿——冰塔儿”大多以短句为主,读起来干脆利索,体现北京话的特色。儿化音在本文中比比皆是。如:嗓门儿,冰塔儿,卖花儿……..2.过渡自然衔接紧密。思考讨论:

作者围绕着北京的吆喝声介绍了什么,他对北京的吆喝声怀有怎样的感情。作者介绍了北京的吆喝声所代表的经营品种, 各种吆喝声的具体内容,表现方式以及音韵节奏等。

作者在介绍这些吆喝声时总体上是充满了怀念和愉悦之情 。体味情感拓展训练 其实,不仅北京有吆喝,我国各地都有。而且由于各地语言、风土人情不同,吆喝也各有不同.现在,这种口头广告正逐渐消失。但作为一种文化遗产,吆喝自有其独特的艺术魅力,我们应注意抢救。

同学们,我们的家乡还有哪些熟悉的吆喝声,或者类似吆喝的口头文化?请放开喉咙吆喝一下。 课堂·小结 文章以平实而又不乏生动幽默的语言介绍了旧北京街市上的动人一景,街头巷尾回荡着的商贩吆喝声,在很多人看来,或许顿生厌烦,而在有生活情趣的人听来,却是优美动人的音乐。作为一种民俗文化,可谓是文化遗产,吆喝自有其独特的艺术魅力,有其存在的价值。生活中并不缺少美,只是缺少发现美的眼睛;生活中不缺少美,或许还缺少聆听美的耳朵吧。擦亮我们的眼睛,用心发现生活中美的图画;竖起我们的耳朵,用心聆听生活中美的音符。用心体味,真诚感受,你会发现:原来生活可以更美的!第一部分:(1—3)

第二部分:(4—10)

第三部分:(11—14)由北京街头招徕客

人的音响引出话题介绍吆喝声(4—9)从早到晚

时间顺序(10)一年四季概括吆喝声特点

主要内容声调变化音韵节奏板书文章结构谢谢大家

2、揣摩语言,体会吆喝声的浓郁的地方特色和独特的魅力,理解作者写“吆喝 ”时的内在情感。

3、感受京城特色的民风民俗,体验中国地方文化的魅力。课堂·导入 中华文化源远流长。民俗文化更是中华文化中的一支奇葩。它更贴近于民众生活。更能真实反映出民俗大众的生活,再加上中华五千年文明的底蕴,有着其独特的魅力,今天,就让我们随着萧乾去看看感受一下《吆喝》的魅力吧!

关于吆喝 吆喝,说穿了就是大声叫卖,是一种极具地方特色的市井文化。据说,老北京的吆喝已有数百年的历史了。不过,现在北京城里会吆喝的人已经不多了。吆喝,既要有规矩又要有艺术性,瞎喊不行。在大宅门前吆喝,要拖长声,既让三四层院子里的太太小姐听见,又要透出优雅,不能野腔野调地招人烦;在闹市上吆喝,讲究音短、甜脆、响亮,让人听起来干净利落,一听就想买。走进作者萧乾,蒙古族,北京人,原名_____。著名_____、______、_________,他是第二次世界大战期间我国唯一的战地记者。在战火纷飞的欧洲战场采访,写下了《银风筝下的伦敦》、《矛盾交响曲》等描写欧洲人民反法西斯斗争的大量通讯和特写。 1995年中国作家协会授予他“___________________”,本文选自_________

萧炳乾记者作家文学翻译家抗战胜利者作家纪念碑《北京城杂忆》掌握字音:

商贩(fàn) 招徕(Iá?) 钳形(q?án)

铁铉(xuàn) 囿于(yòu)

隔阂(hé) 馄饨(hún)(tún) 剃头(tì)

佐料(zu?) 饽饽(bō)(bo)

吹嘘(xū) 小钹(bó) 乞丐(gài)

蛤蟆(há)(ma) 雪花酪(Iào)

海棠(táng) 蘸(zhàn) 兜里(dōu)

秫秸杆(shú)(jiē)

卤煮(I?) 山楂(zhā) 荸荠(bí)(qi)

荞麦(qiáo) 马趴(pā)

两捆(k?n) 嘞(Iei) 整体感知读一读

本文写的是什么内容?

作者儿时北京街头巷尾经常回荡着的商贩的吆喝声。想一想新课·讲解1.作者介绍了北京的哪些吆喝声?是按照怎样的

顺序来介绍的?器乐声乐吆喝(引入)(评价)吆喝从早到晚(5-9)早上(5-7)一年四季(10)春天,到夏天秋天,到冬天(介绍)时间顺序 ( 内容 声调 音韵节奏)晚上(8-9)属于侧面描写。作用:

1.突出“吆喝”的美妙动听,富有情趣,引人入胜。

2.自然地引出“吆喝”,行文自然,轻松自如,如风行水上,如随意聊天。

提示:这是一种大家风度,没有相当的积累无法运用。2.从奥斯伯特·斯提维尔的《北京的声与色》

和阿隆·阿甫夏洛穆夫的交响诗写起,属于什么描写方法?有什么作用?重点写夜晚。

3.在清早、白天、夜晚三者中,重点写的是什么?新课·讲解4.夜晚的吆喝声,作者写了哪几种?

卖馄饨的、卖硬面饽饽的、唱话匣子的(没吆喝)、算卦的、乞丐。5.作者对北京的吆喝声怀有怎样的感情? 在介绍这些吆喝声时总体上充满了怀念之情的,那种对往事的美好回忆,那种至今想来仍忍俊不禁的情态也流露在字里行间

其实对吆喝声的怀念,就是对家乡的热爱,对儿时的怀念新课·讲解问题·探究1.为什么作者要大量运用“京白”口语?罗列了这么多的吆喝声,是不是繁冗了些?(分成小组讨论后落实情感目标) 作者运用“京白”的艺术语言,一是因为他对北京家乡的热爱,二是因为写的“吆喝”都是当地的口语,用当地语言来写更真实,更有表现力。2.北京街头卖东西的有很多,为什么作者只介绍了其中的几种吆喝声,其余的只简单说他们卖什么? 因为各种吆喝声实在是太多了,没必要一一描述,只要写出其中的几种有代表性的就可以了,做到有重点,有目的地介绍,主题更突出。3.囿于语言的隔阂,洋人只能欣赏器乐。其实,更值得一提的是声乐部分——就是北京街头各种商贩的叫卖。 联系上段,这一段强调的是什么? 其中有几个比喻?强调商贩的叫卖比“管弦乐队”更动听。

两个比喻:器乐、声乐。问题·探究4.这么叫法的还有个卖荞麦皮的。有一回他在我身后“哟”了一声,把我吓了个马趴。等我站起身来,他才用深厚的男低音唱出“荞麦皮耶”。 为什么“我”听到“卖荞麦皮”的吆喝会吓了个马趴?这一定是夸张吗? 写实的成分较多。因为上文已有交代“我怕听那种忽高忽低的”,对卖荷叶糕的吆喝“特别害怕”。品析·语言1.白天就更热闹了,就像把百货商店和修理行业都拆开来,一样样地在你门前展销。

2.“算灵卦!”我心想:“怎么不先替你自己算算!”

3.我对卖蛤蟆骨朵儿(蝌蚪)的最有好感,一是我买得起,花上一个制钱,就往碗里捞上十来只;二是玩够了还能吞下去。我一直奇怪它们怎么没在我肚子里变成青蛙!运用生动的比喻,形象再现了街头的热闹。心理描写,幽默的语言写出了儿童特有的心理。动作和心理描写,风趣的言语中透着小孩特有的顽皮和幼稚。写作·特色1.以地道的北京口音来写北京的叫卖声。 北京话并不是普通话,它有它的特色。北京话有三大

特点:(1)快。(2)发音较含混。(3)儿化音很多。如第3段:“馄饨喂——开锅,”“葫芦儿——冰塔儿”大多以短句为主,读起来干脆利索,体现北京话的特色。儿化音在本文中比比皆是。如:嗓门儿,冰塔儿,卖花儿……..2.过渡自然衔接紧密。思考讨论:

作者围绕着北京的吆喝声介绍了什么,他对北京的吆喝声怀有怎样的感情。作者介绍了北京的吆喝声所代表的经营品种, 各种吆喝声的具体内容,表现方式以及音韵节奏等。

作者在介绍这些吆喝声时总体上是充满了怀念和愉悦之情 。体味情感拓展训练 其实,不仅北京有吆喝,我国各地都有。而且由于各地语言、风土人情不同,吆喝也各有不同.现在,这种口头广告正逐渐消失。但作为一种文化遗产,吆喝自有其独特的艺术魅力,我们应注意抢救。

同学们,我们的家乡还有哪些熟悉的吆喝声,或者类似吆喝的口头文化?请放开喉咙吆喝一下。 课堂·小结 文章以平实而又不乏生动幽默的语言介绍了旧北京街市上的动人一景,街头巷尾回荡着的商贩吆喝声,在很多人看来,或许顿生厌烦,而在有生活情趣的人听来,却是优美动人的音乐。作为一种民俗文化,可谓是文化遗产,吆喝自有其独特的艺术魅力,有其存在的价值。生活中并不缺少美,只是缺少发现美的眼睛;生活中不缺少美,或许还缺少聆听美的耳朵吧。擦亮我们的眼睛,用心发现生活中美的图画;竖起我们的耳朵,用心聆听生活中美的音符。用心体味,真诚感受,你会发现:原来生活可以更美的!第一部分:(1—3)

第二部分:(4—10)

第三部分:(11—14)由北京街头招徕客

人的音响引出话题介绍吆喝声(4—9)从早到晚

时间顺序(10)一年四季概括吆喝声特点

主要内容声调变化音韵节奏板书文章结构谢谢大家

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》