广东省佛山市禅城实验高级中学2016-2017学年高一年级第二学期期中考试历史(文科)试题

文档属性

| 名称 | 广东省佛山市禅城实验高级中学2016-2017学年高一年级第二学期期中考试历史(文科)试题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 809.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-04-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高考资源网(

www.),您身边的高考专家

高考资源网(

www.),您身边的高考专家

广东省佛山市禅城实验高级中学2016-2017学年高一年级第二学期期中考试历史(文科)

试题

第Ⅰ卷

选择题

一、选择题:(本大题共有30小题,每小题2分,共60分。每小题给出的四个选项中,只有一个是最符合题目要求的。)

1.在古代史家的笔下,大江之南的乡村社会,“家给人足,居则有室,佃则有田,薪则有山,

艺则有圃……婚媾依时,闾阎安堵,妇人纺织,男子桑蓬,臧获服劳,比邻敦睦。”该材

料反映的农业经济状况是(

)

A.土地过度集中

B.有田者无力可耕

C.小农户个体经营

D.地权与劳动者契合

2.在我国古代,“社稷”是国家的代称。其中,“社”指土地之神,“稷”指主管五谷之神。关于国家的这种理解,反映了我国古代(

)

A.人们非常重视祭祀

B.以农业为立国之本

C.农业与土地的关系

D.小农经济的突出特点

3.毛泽东在《做革命的促进派》中指出:“我们靠精耕细作吃饭,人多一点,还是有饭吃。

下列不能反映中国农业“精耕细作”优良传统的是(

)

A.“湿耕泽锄,不如归去”

B.“六月不干田,无米莫怨天”

C.“春夏夫出于南亩.秋冬女练于布帛”

D.“且溉且粪,长我禾黍”

4.2007年12月,宋代沉船“南海一号”的打捞吸引了全球的目光。考古工作者从“南海一号”上整理出大量的文物,其中不可能有(

)

A.粉彩瓷

B.铜钱

C.唐三彩

D.白瓷

5.《周礼 考工记》载:“攻木之工七,攻金之工六,攻皮之工五,设色之工五,刮摩之工五,抟埴之工二。”材料所反映的当时官营手工业生产的显著特点是(

)

A.技术先进,生产标准化

B.产品丰富,生产多样化

C.分工细致,生产专业化

D.产量庞大,生产规模化

6.两宋时期,商品经济繁荣。下列不属于这一时期商品经济繁荣的表现或体现的是(

)

A.出现了世界上最早的纸币

B.《清明上河图》

C.农副产品大量进入市场

D.市坊界限被打破

7.明清时期(鸦片战争之前),中国在农耕文明轨道上发展到一个新的高峰,并分离出一些迥异于传统经济模式的变异,这些变异带有向工业文明演进的趋向。其中“迥异于传统经济模式的变异”主要是指(

)

A.私营手工业占据了主导地位

B.“机户出资,机工出力”的雇佣关系

C.江南出现以经济功能为主的工商业市镇

D.白银逐步成为普遍流通的货币

8.“(唐末)今制度驰紊,富者兼地数万亩,贫者无容足之居。依托强豪,以为私属。有田之家,坐食租税,贫富悬绝,乃至于斯。”造成这一现象的根本原因是(

)

A.社会两极分化严重

B.政府不抑制兼并

C.地主兼并农民土地

D.封建土地私有制

9.研究表明,宋代的商税率大致为3%,国家对商业的征税力度比农业要低得多;清代商人出现亏损时,政府常常要“优商”“恤商”。但历代统治者很少在农家收成下降时优恤农民。这反映了(

)

A.古代对商业采取的政策较为灵活

B.古代统治者改变了重农抑商政策

C.宋以后国家商业税收超过农业税

D.商人地位逐渐超过了农民地位

10.唐前期规定“诸非州县之所不得置市”。后期则规定:“中县户满三千以上,置市令一人、史二人,其不满三千户以上者,并不得置市官。若要路须置,旧来交易繁者,听依三千户法置”。由此可见唐后期(

)

A.市的建置制度已有所调整

B.县不满三千户绝不许设市

C.市的交易不再受官府监管

D.只有州县所在地才许设市

11.明代沉船“南澳一号”发掘引起社会关注,学生以此为题进行研究性学习,搜集的一条史料是:“(明中后期,有大臣)请开市舶,易私贩而为公贩……不得往日本……亦禁不得以硝黄、铜、铁违禁之物夹带出海。奉旨允行,几三十载”。对该史料理解最恰当的是(

)

A.明代没有民间的海外贸易

B.明政府曾奉行重商主义政策

C.明政府曾有条件地允许海外贸易

D.明政府从此废除“海禁”政策

12.“如果考虑到葡萄牙在远洋航海理论和实践方面所做的开创性工作,第一个伟大发现即美洲大陆的发现乃在西班牙的赞助下取得,这似乎是自相矛盾的。而似乎更自相矛盾的是,取得这一成果的原因竟是在于,葡萄牙人在地理知识方面比西班牙人更先进,并正确地估计出哥伦布的计算结果是错的。”这段材料表达的主旨是(

)

A.哥伦布的成功有一定的偶然性

B.葡萄牙在远洋航海理论和实践等方面领先于西班牙

C.哥伦布错把美洲当成印度的原因是西班牙地理知识的欠缺

D.哥伦布发现美洲是必然的

13.

19世纪30年代,印度书店中的英文版书籍畅销,教科书社在两年内售出英语书籍达3.1万册。这表明当时(

)

A.印度社会精英普遍接受西方教育

B.西方文化随殖民扩张在印度传播

C.欧洲启蒙思想在印度影响广泛

D.英语已成为印度人的主要语言

14.1498年5月,经过生死考验,葡萄牙航海家达·伽马率领船队终于抵达印度,当印度人问他们到来的目的时,达·伽马很简练地回答:“基督徒,香料。”这表明葡萄牙人开辟新航路的主要目的是(

)

A.寻求适合欧洲的宗教和贸易市场

B.掠夺各地的财富以增加资本原始积累

C.将欧洲政治体制传播到世界各地

D.在传播天主教的同时实现致富的梦想

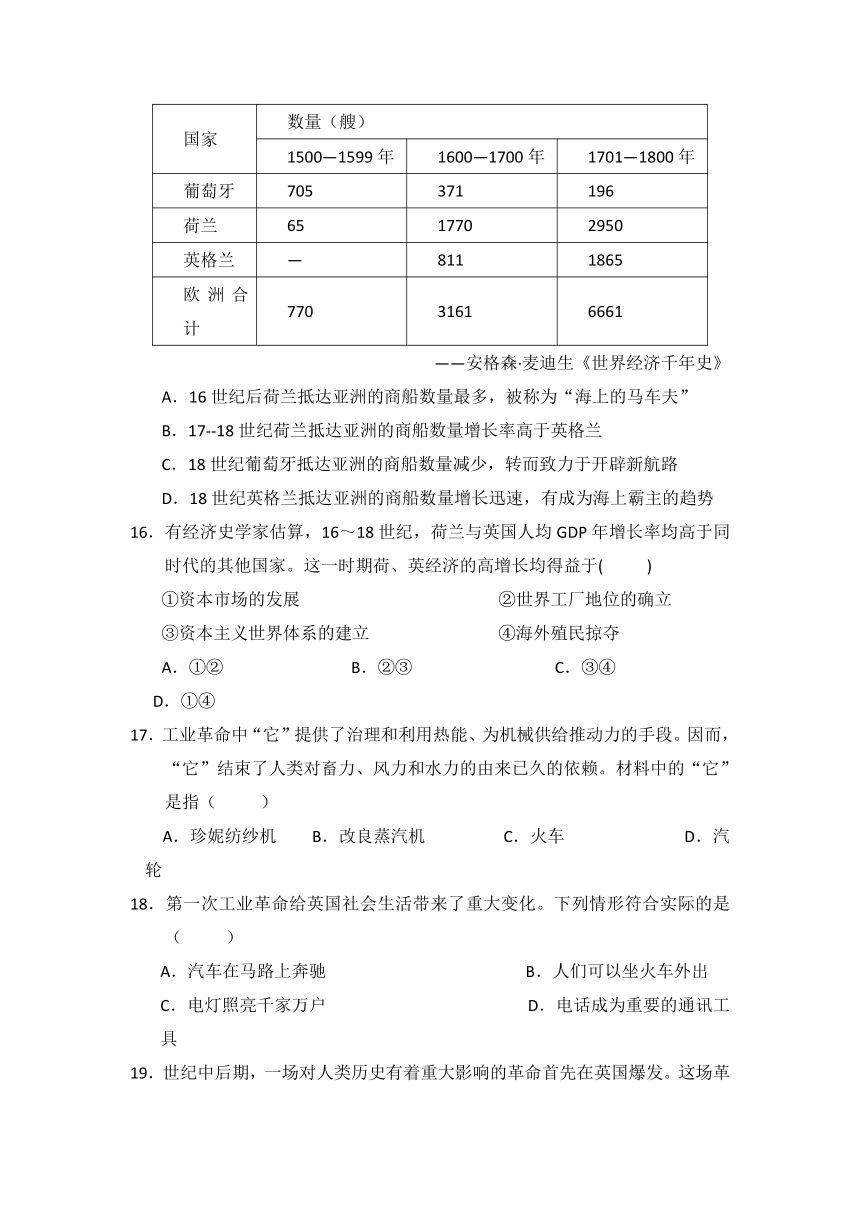

15.下表反映1500-1800年间欧洲主要国家商船抵达亚洲的数量。结合所学知识和表格可以得出的结论错误的是(

)

国家

数量(艘)

1500—1599年

1600—1700年

1701—1800年

葡萄牙

705

371

196

荷兰

65

1770

2950

英格兰

—

811

1865

欧洲合计

770

3161

6661

——安格森·麦迪生《世界经济千年史》

A.16世纪后荷兰抵达亚洲的商船数量最多,被称为“海上的马车夫”

B.17--18世纪荷兰抵达亚洲的商船数量增长率高于英格兰

C.18世纪葡萄牙抵达亚洲的商船数量减少,转而致力于开辟新航路

D.18世纪英格兰抵达亚洲的商船数量增长迅速,有成为海上霸主的趋势

16.有经济史学家估算,16~18世纪,荷兰与英国人均GDP年增长率均高于同时代的其他国家。这一时期荷、英经济的高增长均得益于(

)

①资本市场的发展

②世界工厂地位的确立

③资本主义世界体系的建立

④海外殖民掠夺

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

17.工业革命中“它”提供了治理和利用热能、为机械供给推动力的手段。因而,“它”结束了人类对畜力、风力和水力的由来已久的依赖。材料中的“它”是指(

)

A.珍妮纺纱机

B.改良蒸汽机

C.火车

D.汽轮

18.第一次工业革命给英国社会生活带来了重大变化。下列情形符合实际的是(

)

A.汽车在马路上奔驰

B.人们可以坐火车外出

C.电灯照亮千家万户

D.电话成为重要的通讯工具

19.世纪中后期,一场对人类历史有着重大影响的革命首先在英国爆发。这场革命虽没有刀光剑影,却对人类社会生活的各个方面都产生了深刻影响。下面对这次革命的本质特点叙述最为准确的是(

)

A.雇佣关系取代师徒关系

B.手工工场取代手工作坊

C.机器生产取代手工劳动

D.生产高速发展取代缓慢增长

20.“有人说工业革命从本质上就是人类在新能源、新材料、新技术方面的广泛应用过程”,随着第二次工业革命的进行,主要资本主义国家工业生产结构发生的最大变化是(

)

A.重化工业开始占据主导地位

B.轻纺工业的地位逐步下降

C.交通运输业获得巨大发展

D.电力工业的发展最为突出

21.自从2000年以来,中国民众对电信、铁路、保险等行业的垄断表现出了强烈的不满,每年的人大代表提案很多都涉及到了这些敏感的话题。垄断这种经营方式产生于(

)

A.工场手工业时期

B.第一次工业革命时期

C.第二次工业革命时期

D.第三次科技革命时期

22.19世纪末20世纪初,欧美工业国可以从世界范围内掠夺原料、倾销商品并进行投资,这说明(

)

A.世界市场初步形成

B.世界市场的进一步发展

C.资本主义世界体系最终形成

D.经济全球化形成

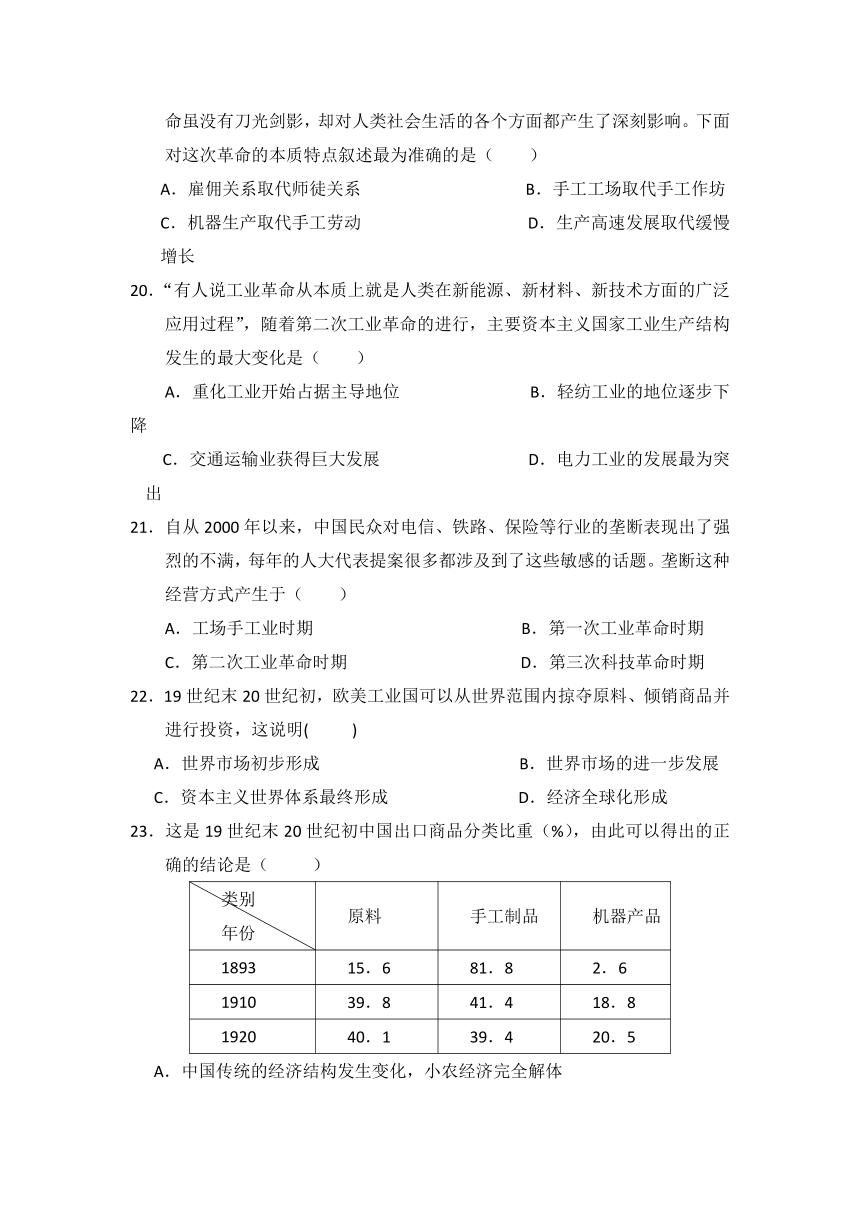

23.这是19世纪末20世纪初中国出口商品分类比重(%),由此可以得出的正确的结论是(

)

类别年份

原料

手工制品

机器产品

1893

15.6

81.8

2.6

1910

39.8

41.4

18.8

1920

40.1

39.4

20.5

A.中国传统的经济结构发生变化,小农经济完全解体

B.中国逐步沦为西方资本主义列强的原料产地

C.中国政府严格限制手工业产品的出口

D.机器生产逐渐取代手工生产占主导地位

24.下列选项中,全面准确地概括了图片反映的信息的是(

)

A.外国资本主义的经济侵略

B.中国民族资本主义的快速发展

C.当时中国主要发展的是轻工业

D.近代经济形态逐步在中国出现

25.1875年,郭嵩焘奏称:“西洋立国有本有末,其本在朝廷政教,其末在商贾,造船、制器,相辅以益其强,又末中之一节也……将谓造船、制器,用其一旦之功,遂可转弱为强,其余皆可不问,恐无此理。”这一认识(

)

A.是中体西用论的具体表述

B.对洋务派思想有所突破

C.反映了顽固派的政治主张

D.奠定维新变法的思想基础

26.1895年开始,在短短的10多年时间里,张謇的企业从一个扩大到20多个,形成了一个以纺织为主跨行业的资本企业集团。这主要得益于(

)

A.洋务企业的诱导

B.群众性的反帝爱国运动高涨

C.列强放松对中国的经济侵略

D.清政府放宽对民间办厂的限制

27.观察中国民族资本主义面粉业生产能力发展变化示意图,指出这一时期我国面粉业生产能力发展变化的最主要原因是(

)

A.一战中列强暂时放松了对中国的经济侵略

B.辛亥革命胜利,扫除了一些发展资本主义障碍

C.民国政府颁布了若干发展实业的奖励法令

D.反帝爱国运动的有力推动

28.《南洋兄弟烟草公司史料》记载:“华侨爱国心大受鼓舞,国货畅销,仅爪哇一地月销‘飞马’1000箱左右。1912年获利4万余,1913年获利增至10万元,1914年为16万元。业务蒸蒸日上,发展迅速。”对这一现象最恰当的理解是(

)

A.甲午战争完全瓦解了国内自然经济

B.国民党政府颁布实业法令保护商品市场

C.倡导国货、振兴实业推动了民族工业发展

D.“国民经济建设运动”增加了经贸总量

29.据统计,1921年中国的绵纺织业中,全国纱锭的41%集中在上海,10%集中在武汉,11%

集中在天津,而接近棉花产地和销售地的广大内地,纱厂很少。这反映当时(

)

A.民族工业的地区分布极不平衡

B.民族工业中轻工业发达,重工业落后

C.民族资本主义企业已十分强大

D.自然经济并末受到冲击

30.近代民族企业家张謇在谈到办厂经历时感慨地说:“千磨百折,忍侮蒙讥,伍平生不伍之人,道平生不道之事。”其主要原因是(

)

A.难以招募到合适的技术人员和买到所需的机器设备

B.工人不断要求增加薪酬、缩短工时

C.企业在经营管理方面存在着诸多弊端

D.与外国资本竞争处于不利地位且受官府束缚、压制

第II卷 非选择题

二、非选择题(本大题共2小题,共40分)

31.(20分)中国古代和近代经济的发展呈现出不同的特点。阅读下列材料,回答问题:

材料一

图一

图二

图二

材料二

明清时期耕地和人口的变化

时期

耕地面积

人口

明初

8.5亿亩

6600余万

清前期

10亿亩

4.1亿

材料三

(清前期)苏州机户类多雇人工织。机户出资经营,机匠计工受值,原属相需,各无异议。

材料四

十九世纪中叶,西方资本主义以炮舰打开了中国的大门。此后,中国于十九世纪后半期创建新式工业。当时,西方拼命地向中国推销纺织品和鸦片,而中国人向西方寻求的却是如当时洋务派所说的“机船矿路”。“机”主要指兵器,“船”主要指战船,“矿”主要指煤矿,“路”指铁路。为了制造“机”“船”,修筑铁路,钢铁的生产也突出出来。

——董志凯《从“机船矿路”到“瓶颈产业”》

材料五

(民国初期)是中国民族工业的黄金时期。一直处于不发达状态的中国资本主义是在辛亥革命之后才得到蓬勃发展的。

——(法)白吉尔:《中国资产阶级的黄金时代》

(1)材料一说明在古代中国的农业生产中,主要的耕作方式是什么?(2分)

(2)据材料二、三,概括明清时期经济发展的主要特点。(4分)

(3)根据材料三,结合所学知识,归纳中国近代化兴起的时代背景及这一时期中国工业化发展的特点。(8分)

(4)结合材料一和所学知识,概括民国初期民族工业的发展的状况及其发展原因。(6分)

32.(20分)大国崛起的关键往往在于把握历史机遇,顺应历史潮流。阅读下列材料,回答问题:

图1

图2

材料一

1524年,有西班牙人这样说:“以前我们在世界的边缘,现在在它的中央了,这给我们的命运带来了前所未有的改变。””

——《西方文明史》

材料二

美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成商业性地猎获黑人的场所。这一切标志着资本主义生产时代的曙光。

——《马克思恩格斯全集》

材料三

19世纪上半期,一个政论家的描述:_______已经被分配承担为她的姐妹国家制造商品的崇高使命。海洋彼岸的亲人将用我们的船只从密西西比河流域给我们运来他们种植的棉花;俄罗斯将为我们的工厂和作坊贡献它的大麻、亚麻和铁矿石。我们熟练的机械工和技工制造必要的机器,把这些原料织成精美的布匹,销往各国。……我们的船只满载着原料归来,又将满载着制成品返回地球的各个角落。

材料四

1860—1900年世界主要工业国或区域工业生产发展占世界份额表

年份区域

1860

1880

1900

联合王国(英国)

19.9

22.9

18.5

法国

7.9

7.8

6.8

德意志(日耳曼各邦)

4.9

8.5

13.2

美国

7.2

14.7

23.6

(1)结合图1说明:贸易中心怎样的变化使得材料一中西班牙人产生了“以前我们在世界的边缘,现在在它的中央了”的判断?结合材料二概括说明:从世界的“边缘”到世界的“中央”后,西班牙等国干了些什么?材料二中马克思、恩格斯是如何评价这种行为的?(6分)

(2)结合图2说明:材料三中的空格处应该填上哪个国家比较合适?根据材料三并结合所学知识,分析为什么该国在当时的世界经济中能取得这样的地位?(6分)

(3)从材料四可以看出:到19世纪后半期,世界经济格局又发生了怎样的变化?结合所学知识说明其原因主要是什么?(4分)

(4)19世纪以来世界经济的发展给中国的现代化建设带来了什么启示?(4分)

参考答案

第Ⅰ卷

选择题

一、选择题:(本大题共有30小题,每小题2分,共60分。每小题给出的四个选项中,只有一个是最符合题目要求的。)

1.在古代史家的笔下,大江之南的乡村社会,“家给人足,居则有室,佃则有田,薪则有山,

艺则有圃……婚媾依时,闾阎安堵,妇人纺织,男子桑蓬,臧获服劳,比邻敦睦。”该材

料反映的农业经济状况是( C )

A.土地过度集中

B.有田者无力可耕

C.小农户个体经营

D.地权与劳动者契合

2.在我国古代,“社稷”是国家的代称。其中,“社”指土地之神,“稷”指主管五谷之神。关于国家的这种理解,反映了我国古代(

B

)

A.人们非常重视祭祀

B.以农业为立国之本

C.农业与土地的关系

D.小农经济的突出特点

3.毛泽东在《做革命的促进派》中指出:“我们靠精耕细作吃饭,人多一点,还是有饭吃。

下列不能反映中国农业“精耕细作”优良传统的是(

C

)

A.“湿耕泽锄,不如归去”

B.“六月不干田,无米莫怨天”

C.“春夏夫出于南亩.秋冬女练于布帛”

D.“且溉且粪,长我禾黍”

4.2007年12月,宋代沉船“南海一号”的打捞吸引了全球的目光。考古工作者从“南海一号”上整理出大量的文物,其中不可能有(

A

)

A.粉彩瓷

B.铜钱

C.唐三彩

D.白瓷

5.《周礼 考工记》载:“攻木之工七,攻金之工六,攻皮之工五,设色之工五,刮摩之工五,抟埴之工二。”材料所反映的当时官营手工业生产的显著特点是( C )

A.技术先进,生产标准化

B.产品丰富,生产多样化

C.分工细致,生产专业化

D.产量庞大,生产规模化

6.两宋时期,商品经济繁荣。下列不属于这一时期商品经济繁荣的表现或体现的是(

C

)

A.出现了世界上最早的纸币

B.《清明上河图》

C.农副产品大量进入市场

D.市坊界限被打破

7.明清时期(鸦片战争之前),中国在农耕文明轨道上发展到一个新的高峰,并分离出一些迥异于传统经济模式的变异,这些变异带有向工业文明演进的趋向。其中“迥异于传统经济模式的变异”主要是指(

B

)

A.私营手工业占据了主导地位

B.“机户出资,机工出力”的雇佣关系

C.江南出现以经济功能为主的工商业市镇

D.白银逐步成为普遍流通的货币

8.“(唐末)今制度驰紊,富者兼地数万亩,贫者无容足之居。依托强豪,以为私属。有田之家,坐食租税,贫富悬绝,乃至于斯。”造成这一现象的根本原因是(

D

)

A.社会两极分化严重

B.政府不抑制兼并

C.地主兼并农民土地

D.封建土地私有制

9.研究表明,宋代的商税率大致为3%,国家对商业的征税力度比农业要低得多;清代商人出现亏损时,政府常常要“优商”“恤商”。但历代统治者很少在农家收成下降时优恤农民。这反映了( A )

A.古代对商业采取的政策较为灵活

B.古代统治者改变了重农抑商政策

C.宋以后国家商业税收超过农业税

D.商人地位逐渐超过了农民地位

10.唐前期规定“诸非州县之所不得置市”。后期则规定:“中县户满三千以上,置市令一人、史二人,其不满三千户以上者,并不得置市官。若要路须置,旧来交易繁者,听依三千户法置”。由此可见唐后期( A

)

A.市的建置制度已有所调整

B.县不满三千户绝不许设市

C.市的交易不再受官府监管

D.只有州县所在地才许设市

11.明代沉船“南澳一号”发掘引起社会关注,学生以此为题进行研究性学习,搜集的一条史料是:“(明中后期,有大臣)请开市舶,易私贩而为公贩……不得往日本……亦禁不得以硝黄、铜、铁违禁之物夹带出海。奉旨允行,几三十载”。对该史料理解最恰当的是( C )

A.明代没有民间的海外贸易

B.明政府曾奉行重商主义政策

C.明政府曾有条件地允许海外贸易

D.明政府从此废除“海禁”政策

12.“如果考虑到葡萄牙在远洋航海理论和实践方面所做的开创性工作,第一个伟大发现即美洲大陆的发现乃在西班牙的赞助下取得,这似乎是自相矛盾的。而似乎更自相矛盾的是,取得这一成果的原因竟是在于,葡萄牙人在地理知识方面比西班牙人更先进,并正确地估计出哥伦布的计算结果是错的。”这段材料表达的主旨是(

A

)

A.哥伦布的成功有一定的偶然性

B.葡萄牙在远洋航海理论和实践等方面领先于西班牙

C.哥伦布错把美洲当成印度的原因是西班牙地理知识的欠缺

D.哥伦布发现美洲是必然的

13.

19世纪30年代,印度书店中的英文版书籍畅销,教科书社在两年内售出英语书籍达3.1万册。这表明当时( B )

A.印度社会精英普遍接受西方教育

B.西方文化随殖民扩张在印度传播

C.欧洲启蒙思想在印度影响广泛

D.英语已成为印度人的主要语言

14.1498年5月,经过生死考验,葡萄牙航海家达·伽马率领船队终于抵达印度,当印度人问他们到来的目的时,达·伽马很简练地回答:“基督徒,香料。”这表明葡萄牙人开辟新航路的主要目的是( D )

A.寻求适合欧洲的宗教和贸易市场

B.掠夺各地的财富以增加资本原始积累

C.将欧洲政治体制传播到世界各地

D.在传播天主教的同时实现致富的梦想

15.下表反映1500-1800年间欧洲主要国家商船抵达亚洲的数量。结合所学知识和表格可以得出的结论错误的是(

C

)

国家

数量(艘)

1500—1599年

1600—1700年

1701—1800年

葡萄牙

705

371

196

荷兰

65

1770

2950

英格兰

—

811

1865

欧洲合计

770

3161

6661

——安格森·麦迪生《世界经济千年史》

A.16世纪后荷兰抵达亚洲的商船数量最多,被称为“海上的马车夫”

B.17--18世纪荷兰抵达亚洲的商船数量增长率高于英格兰

C.18世纪葡萄牙抵达亚洲的商船数量减少,转而致力于开辟新航路

D.18世纪英格兰抵达亚洲的商船数量增长迅速,有成为海上霸主的趋势

16.有经济史学家估算,16~18世纪,荷兰与英国人均GDP年增长率均高于同时代的其他国家。这一时期荷、英经济的高增长均得益于( D )

①资本市场的发展

②世界工厂地位的确立

③资本主义世界体系的建立

④海外殖民掠夺

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

17.工业革命中“它”提供了治理和利用热能、为机械供给推动力的手段。因而,“它”结束了人类对畜力、风力和水力的由来已久的依赖。材料中的“它”是指(

B

)

A.珍妮纺纱机

B.改良蒸汽机

C.火车

D.汽轮

18.第一次工业革命给英国社会生活带来了重大变化。下列情形符合实际的是(

B

)

A.汽车在马路上奔驰

B.人们可以坐火车外出

C.电灯照亮千家万户

D.电话成为重要的通讯工具

19.世纪中后期,一场对人类历史有着重大影响的革命首先在英国爆发。这场革命虽没有刀光剑影,却对人类社会生活的各个方面都产生了深刻影响。下面对这次革命的本质特点叙述最为准确的是(

C

)

A.雇佣关系取代师徒关系

B.手工工场取代手工作坊

C.机器生产取代手工劳动

D.生产高速发展取代缓慢增长

20.“有人说工业革命从本质上就是人类在新能源、新材料、新技术方面的广泛应用过程”,随着第二次工业革命的进行,主要资本主义国家工业生产结构发生的最大变化是(

A

)

A.重化工业开始占据主导地位

B.轻纺工业的地位逐步下降

C.交通运输业获得巨大发展

D.电力工业的发展最为突出

21.自从2000年以来,中国民众对电信、铁路、保险等行业的垄断表现出了强烈的不满,每年的人大代表提案很多都涉及到了这些敏感的话题。垄断这种经营方式产生于(

C

)

A.工场手工业时期

B.第一次工业革命时期

C.第二次工业革命时期

D.第三次科技革命时期

22.19世纪末20世纪初,欧美工业国可以从世界范围内掠夺原料、倾销商品并进行投资,这说明(

C

)

A.世界市场初步形成

B.世界市场的进一步发展

C.资本主义世界体系最终形成

D.经济全球化形成

23.这是19世纪末20世纪初中国出口商品分类比重(%),由此可以得出的正确的结论是(

B

)

类别年份

原料

手工制品

机器产品

1893

15.6

81.8

2.6

1910

39.8

41.4

18.8

1920

40.1

39.4

20.5

A.中国传统的经济结构发生变化,小农经济完全解体

B.中国逐步沦为西方资本主义列强的原料产地

C.中国政府严格限制手工业产品的出口

D.机器生产逐渐取代手工生产占主导地位

24.下列选项中,全面准确地概括了图片反映的信息的是(

D

)

A.外国资本主义的经济侵略

B.中国民族资本主义的快速发展

C.当时中国主要发展的是轻工业

D.近代经济形态逐步在中国出现

25.1875年,郭嵩焘奏称:“西洋立国有本有末,其本在朝廷政教,其末在商贾,造船、制器,相辅以益其强,又末中之一节也……将谓造船、制器,用其一旦之功,遂可转弱为强,其余皆可不问,恐无此理。”这一认识(

B

)

A.是中体西用论的具体表述

B.对洋务派思想有所突破

C.反映了顽固派的政治主张

D.奠定维新变法的思想基础

26.1895年开始,在短短的10多年时间里,张謇的企业从一个扩大到20多个,形成了一个以纺织为主跨行业的资本企业集团。这主要得益于(

D

)

A.洋务企业的诱导

B.群众性的反帝爱国运动高涨

C.列强放松对中国的经济侵略

D.清政府放宽对民间办厂的限制

27.观察中国民族资本主义面粉业生产能力发展变化示意图,指出这一时期我国面粉业生产能力发展变化的最主要原因是(

A

)

A.一战中列强暂时放松了对中国的经济侵略

B.辛亥革命胜利,扫除了一些发展资本主义障碍

C.民国政府颁布了若干发展实业的奖励法令

D.反帝爱国运动的有力推动

28.《南洋兄弟烟草公司史料》记载:“华侨爱国心大受鼓舞,国货畅销,仅爪哇一地月销‘飞马’1000箱左右。1912年获利4万余,1913年获利增至10万元,1914年为16万元。业务蒸蒸日上,发展迅速。”对这一现象最恰当的理解是(

C

)

A.甲午战争完全瓦解了国内自然经济

B.国民党政府颁布实业法令保护商品市场

C.倡导国货、振兴实业推动了民族工业发展

D.“国民经济建设运动”增加了经贸总量

29.据统计,1921年中国的绵纺织业中,全国纱锭的41%集中在上海,10%集中在武汉,11%

集中在天津,而接近棉花产地和销售地的广大内地,纱厂很少。这反映当时(

A

)

A.民族工业的地区分布极不平衡

B.民族工业中轻工业发达,重工业落后

C.民族资本主义企业已十分强大

D.自然经济并末受到冲击

30.近代民族企业家张謇在谈到办厂经历时感慨地说:“千磨百折,忍侮蒙讥,伍平生不伍之人,道平生不道之事。”其主要原因是( D )

A.难以招募到合适的技术人员和买到所需的机器设备

B.工人不断要求增加薪酬、缩短工时

C.企业在经营管理方面存在着诸多弊端

D.与外国资本竞争处于不利地位且受官府束缚、压制

第II卷 非选择题

二、非选择题(本大题共2小题,共40分)

31.(20分)中国古代和近代经济的发展呈现出不同的特点。阅读下列材料,回答问题:

材料一

图一

图二

图二

材料二

明清时期耕地和人口的变化

时期

耕地面积

人口

明初

8.5亿亩

6600余万

清前期

10亿亩

4.1亿

材料三

(清前期)苏州机户类多雇人工织。机户出资经营,机匠计工受值,原属相需,各无异议。

材料四 十九世纪中叶,西方资本主义以炮舰打开了中国的大门。此后,中国于十九世纪后半期创建新式工业。当时,西方拼命地向中国推销纺织品和鸦片,而中国人向西方寻求的却是如当时洋务派所说的“机船矿路”。“机”主要指兵器,“船”主要指战船,“矿”主要指煤矿,“路”指铁路。为了制造“机”“船”,修筑铁路,钢铁的生产也突出出来。

——董志凯《从“机船矿路”到“瓶颈产业”》

材料五

(民国初期)是中国民族工业的黄金时期。一直处于不发达状态的中国资本主义是在辛亥革命之后才得到蓬勃发展的。

——(法)白吉尔:《中国资产阶级的黄金时代》

(1)材料一说明在古代中国的农业生产中,主要的耕作方式是什么?(2分)

答:耕作方式:铁犁牛耕

(2)据材料二、三,概括明清时期经济发展的主要特点。(4分)

答:特点:①农耕经济高度发展;(2分)

②商品经济发展,出现资本主义生产关系萌芽。(2分)

(3)根据材料四,结合所学知识,归纳中国近代化兴起的时代背景及这一时期中国工业化发展的特点。(8分)

答:背景:①工业革命的扩展和鸦片战争的影响;(或西方资本主义的入侵)(2分)

②洋务运动的兴起。(2分)

特点:①主要发展重工业;

②具有浓厚的封建性;

③设备、技术等严重依赖国外。④具有一定的资本主义色彩。(任意两点4分)

(4)结合材料五和所学知识,概括民国初期民族工业的发展的状况及其发展原因。(6分)

答:发展状况:短暂的春天(或黄金时期)。(2分)

原因:①中华民国临时政府奖励发展实业;

②群众性的反帝爱国运动;(或提倡国货的群众爱国运动)

③第一次世界大战,欧洲列强放松了对中国的经济侵略。(任意两点4分)

32.(20分)大国崛起的关键往往在于把握历史机遇,顺应历史潮流。阅读下列材料,回答问题:

图1

图2

材料一

1524年,有西班牙人这样说:“以前我们在世界的边缘,现在在它的中央了,这给我们的命运带来了前所未有的改变。””

——《西方文明史》

材料二

美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成商业性地猎获黑人的场所。这一切标志着资本主义生产时代的曙光。

——《马克思恩格斯全集》

材料三

19世纪上半期,一个政论家的描述:_______已经被分配承担为她的姐妹国家制造商品的崇高使命。海洋彼岸的亲人将用我们的船只从密西西比河流域给我们运来他们种植的棉花;俄罗斯将为我们的工厂和作坊贡献它的大麻、亚麻和铁矿石。我们熟练的机械工和技工制造必要的机器,把这些原料织成精美的布匹,销往各国。……我们的船只满载着原料归来,又将满载着制成品返回地球的各个角落。

材料四

1860—1900年世界主要工业国或区域工业生产发展占世界份额表

年份区域

1860

1880

1900

联合王国(英国)

19.9

22.9

18.5

法国

7.9

7.8

6.8

德意志(日耳曼各邦)

4.9

8.5

13.2

美国

7.2

14.7

23.6

(1)结合图1说明:贸易中心怎样的变化使得材料一中西班牙人产生了“以前我们在世界的边缘,现在在它的中央了”的判断?结合材料二概括说明:从世界的“边缘”到世界的“中央”后,西班牙等国干了些什么?材料二中马克思、恩格斯是如何评价这种行为的?(6分)

答:变化:贸易中心由地中海区域转移到大西洋沿岸。(2分)

做法:海外殖民扩张和掠夺(2分)。

评价:给亚非拉人民带来了灾难,但推动了欧洲资本主义的发展。(2分)

(2)结合图2说明:材料三中的空格处应该填上哪个国家比较合适?根据材料三并结合所学知识,分析为什么该国在当时的世界经济中能取得这样的地位?(6分)

答:国家:英国。(2分)

原因:①英国较早确立了资本主义政治制度;

②掌握了世界殖民霸权;

③率先进行工业革命。(任意两点4分)

(3)从材料四可以看出:到19世纪后半期,世界经济格局又发生了怎样的变化?结合所学知识说明其原因主要是什么?(4分)

答:变化:英国地位下降,美国、德国迅速崛起。(2分)

原因:第二次工业革命首先发生在美国和德国。(2分)

(4)19世纪以来世界经济的发展给中国的现代化建设带来了什么启示?(4分)

答:①坚持对外开放,努力开拓国际市场;(2分)

②积极进行产业技术的研发和更新。(2分)

(围绕“现代化建设”,言之有理即可。)

投稿兼职请联系:2355394692

www.

投稿兼职请联系:2355394692

www.

www.),您身边的高考专家

高考资源网(

www.),您身边的高考专家

广东省佛山市禅城实验高级中学2016-2017学年高一年级第二学期期中考试历史(文科)

试题

第Ⅰ卷

选择题

一、选择题:(本大题共有30小题,每小题2分,共60分。每小题给出的四个选项中,只有一个是最符合题目要求的。)

1.在古代史家的笔下,大江之南的乡村社会,“家给人足,居则有室,佃则有田,薪则有山,

艺则有圃……婚媾依时,闾阎安堵,妇人纺织,男子桑蓬,臧获服劳,比邻敦睦。”该材

料反映的农业经济状况是(

)

A.土地过度集中

B.有田者无力可耕

C.小农户个体经营

D.地权与劳动者契合

2.在我国古代,“社稷”是国家的代称。其中,“社”指土地之神,“稷”指主管五谷之神。关于国家的这种理解,反映了我国古代(

)

A.人们非常重视祭祀

B.以农业为立国之本

C.农业与土地的关系

D.小农经济的突出特点

3.毛泽东在《做革命的促进派》中指出:“我们靠精耕细作吃饭,人多一点,还是有饭吃。

下列不能反映中国农业“精耕细作”优良传统的是(

)

A.“湿耕泽锄,不如归去”

B.“六月不干田,无米莫怨天”

C.“春夏夫出于南亩.秋冬女练于布帛”

D.“且溉且粪,长我禾黍”

4.2007年12月,宋代沉船“南海一号”的打捞吸引了全球的目光。考古工作者从“南海一号”上整理出大量的文物,其中不可能有(

)

A.粉彩瓷

B.铜钱

C.唐三彩

D.白瓷

5.《周礼 考工记》载:“攻木之工七,攻金之工六,攻皮之工五,设色之工五,刮摩之工五,抟埴之工二。”材料所反映的当时官营手工业生产的显著特点是(

)

A.技术先进,生产标准化

B.产品丰富,生产多样化

C.分工细致,生产专业化

D.产量庞大,生产规模化

6.两宋时期,商品经济繁荣。下列不属于这一时期商品经济繁荣的表现或体现的是(

)

A.出现了世界上最早的纸币

B.《清明上河图》

C.农副产品大量进入市场

D.市坊界限被打破

7.明清时期(鸦片战争之前),中国在农耕文明轨道上发展到一个新的高峰,并分离出一些迥异于传统经济模式的变异,这些变异带有向工业文明演进的趋向。其中“迥异于传统经济模式的变异”主要是指(

)

A.私营手工业占据了主导地位

B.“机户出资,机工出力”的雇佣关系

C.江南出现以经济功能为主的工商业市镇

D.白银逐步成为普遍流通的货币

8.“(唐末)今制度驰紊,富者兼地数万亩,贫者无容足之居。依托强豪,以为私属。有田之家,坐食租税,贫富悬绝,乃至于斯。”造成这一现象的根本原因是(

)

A.社会两极分化严重

B.政府不抑制兼并

C.地主兼并农民土地

D.封建土地私有制

9.研究表明,宋代的商税率大致为3%,国家对商业的征税力度比农业要低得多;清代商人出现亏损时,政府常常要“优商”“恤商”。但历代统治者很少在农家收成下降时优恤农民。这反映了(

)

A.古代对商业采取的政策较为灵活

B.古代统治者改变了重农抑商政策

C.宋以后国家商业税收超过农业税

D.商人地位逐渐超过了农民地位

10.唐前期规定“诸非州县之所不得置市”。后期则规定:“中县户满三千以上,置市令一人、史二人,其不满三千户以上者,并不得置市官。若要路须置,旧来交易繁者,听依三千户法置”。由此可见唐后期(

)

A.市的建置制度已有所调整

B.县不满三千户绝不许设市

C.市的交易不再受官府监管

D.只有州县所在地才许设市

11.明代沉船“南澳一号”发掘引起社会关注,学生以此为题进行研究性学习,搜集的一条史料是:“(明中后期,有大臣)请开市舶,易私贩而为公贩……不得往日本……亦禁不得以硝黄、铜、铁违禁之物夹带出海。奉旨允行,几三十载”。对该史料理解最恰当的是(

)

A.明代没有民间的海外贸易

B.明政府曾奉行重商主义政策

C.明政府曾有条件地允许海外贸易

D.明政府从此废除“海禁”政策

12.“如果考虑到葡萄牙在远洋航海理论和实践方面所做的开创性工作,第一个伟大发现即美洲大陆的发现乃在西班牙的赞助下取得,这似乎是自相矛盾的。而似乎更自相矛盾的是,取得这一成果的原因竟是在于,葡萄牙人在地理知识方面比西班牙人更先进,并正确地估计出哥伦布的计算结果是错的。”这段材料表达的主旨是(

)

A.哥伦布的成功有一定的偶然性

B.葡萄牙在远洋航海理论和实践等方面领先于西班牙

C.哥伦布错把美洲当成印度的原因是西班牙地理知识的欠缺

D.哥伦布发现美洲是必然的

13.

19世纪30年代,印度书店中的英文版书籍畅销,教科书社在两年内售出英语书籍达3.1万册。这表明当时(

)

A.印度社会精英普遍接受西方教育

B.西方文化随殖民扩张在印度传播

C.欧洲启蒙思想在印度影响广泛

D.英语已成为印度人的主要语言

14.1498年5月,经过生死考验,葡萄牙航海家达·伽马率领船队终于抵达印度,当印度人问他们到来的目的时,达·伽马很简练地回答:“基督徒,香料。”这表明葡萄牙人开辟新航路的主要目的是(

)

A.寻求适合欧洲的宗教和贸易市场

B.掠夺各地的财富以增加资本原始积累

C.将欧洲政治体制传播到世界各地

D.在传播天主教的同时实现致富的梦想

15.下表反映1500-1800年间欧洲主要国家商船抵达亚洲的数量。结合所学知识和表格可以得出的结论错误的是(

)

国家

数量(艘)

1500—1599年

1600—1700年

1701—1800年

葡萄牙

705

371

196

荷兰

65

1770

2950

英格兰

—

811

1865

欧洲合计

770

3161

6661

——安格森·麦迪生《世界经济千年史》

A.16世纪后荷兰抵达亚洲的商船数量最多,被称为“海上的马车夫”

B.17--18世纪荷兰抵达亚洲的商船数量增长率高于英格兰

C.18世纪葡萄牙抵达亚洲的商船数量减少,转而致力于开辟新航路

D.18世纪英格兰抵达亚洲的商船数量增长迅速,有成为海上霸主的趋势

16.有经济史学家估算,16~18世纪,荷兰与英国人均GDP年增长率均高于同时代的其他国家。这一时期荷、英经济的高增长均得益于(

)

①资本市场的发展

②世界工厂地位的确立

③资本主义世界体系的建立

④海外殖民掠夺

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

17.工业革命中“它”提供了治理和利用热能、为机械供给推动力的手段。因而,“它”结束了人类对畜力、风力和水力的由来已久的依赖。材料中的“它”是指(

)

A.珍妮纺纱机

B.改良蒸汽机

C.火车

D.汽轮

18.第一次工业革命给英国社会生活带来了重大变化。下列情形符合实际的是(

)

A.汽车在马路上奔驰

B.人们可以坐火车外出

C.电灯照亮千家万户

D.电话成为重要的通讯工具

19.世纪中后期,一场对人类历史有着重大影响的革命首先在英国爆发。这场革命虽没有刀光剑影,却对人类社会生活的各个方面都产生了深刻影响。下面对这次革命的本质特点叙述最为准确的是(

)

A.雇佣关系取代师徒关系

B.手工工场取代手工作坊

C.机器生产取代手工劳动

D.生产高速发展取代缓慢增长

20.“有人说工业革命从本质上就是人类在新能源、新材料、新技术方面的广泛应用过程”,随着第二次工业革命的进行,主要资本主义国家工业生产结构发生的最大变化是(

)

A.重化工业开始占据主导地位

B.轻纺工业的地位逐步下降

C.交通运输业获得巨大发展

D.电力工业的发展最为突出

21.自从2000年以来,中国民众对电信、铁路、保险等行业的垄断表现出了强烈的不满,每年的人大代表提案很多都涉及到了这些敏感的话题。垄断这种经营方式产生于(

)

A.工场手工业时期

B.第一次工业革命时期

C.第二次工业革命时期

D.第三次科技革命时期

22.19世纪末20世纪初,欧美工业国可以从世界范围内掠夺原料、倾销商品并进行投资,这说明(

)

A.世界市场初步形成

B.世界市场的进一步发展

C.资本主义世界体系最终形成

D.经济全球化形成

23.这是19世纪末20世纪初中国出口商品分类比重(%),由此可以得出的正确的结论是(

)

类别年份

原料

手工制品

机器产品

1893

15.6

81.8

2.6

1910

39.8

41.4

18.8

1920

40.1

39.4

20.5

A.中国传统的经济结构发生变化,小农经济完全解体

B.中国逐步沦为西方资本主义列强的原料产地

C.中国政府严格限制手工业产品的出口

D.机器生产逐渐取代手工生产占主导地位

24.下列选项中,全面准确地概括了图片反映的信息的是(

)

A.外国资本主义的经济侵略

B.中国民族资本主义的快速发展

C.当时中国主要发展的是轻工业

D.近代经济形态逐步在中国出现

25.1875年,郭嵩焘奏称:“西洋立国有本有末,其本在朝廷政教,其末在商贾,造船、制器,相辅以益其强,又末中之一节也……将谓造船、制器,用其一旦之功,遂可转弱为强,其余皆可不问,恐无此理。”这一认识(

)

A.是中体西用论的具体表述

B.对洋务派思想有所突破

C.反映了顽固派的政治主张

D.奠定维新变法的思想基础

26.1895年开始,在短短的10多年时间里,张謇的企业从一个扩大到20多个,形成了一个以纺织为主跨行业的资本企业集团。这主要得益于(

)

A.洋务企业的诱导

B.群众性的反帝爱国运动高涨

C.列强放松对中国的经济侵略

D.清政府放宽对民间办厂的限制

27.观察中国民族资本主义面粉业生产能力发展变化示意图,指出这一时期我国面粉业生产能力发展变化的最主要原因是(

)

A.一战中列强暂时放松了对中国的经济侵略

B.辛亥革命胜利,扫除了一些发展资本主义障碍

C.民国政府颁布了若干发展实业的奖励法令

D.反帝爱国运动的有力推动

28.《南洋兄弟烟草公司史料》记载:“华侨爱国心大受鼓舞,国货畅销,仅爪哇一地月销‘飞马’1000箱左右。1912年获利4万余,1913年获利增至10万元,1914年为16万元。业务蒸蒸日上,发展迅速。”对这一现象最恰当的理解是(

)

A.甲午战争完全瓦解了国内自然经济

B.国民党政府颁布实业法令保护商品市场

C.倡导国货、振兴实业推动了民族工业发展

D.“国民经济建设运动”增加了经贸总量

29.据统计,1921年中国的绵纺织业中,全国纱锭的41%集中在上海,10%集中在武汉,11%

集中在天津,而接近棉花产地和销售地的广大内地,纱厂很少。这反映当时(

)

A.民族工业的地区分布极不平衡

B.民族工业中轻工业发达,重工业落后

C.民族资本主义企业已十分强大

D.自然经济并末受到冲击

30.近代民族企业家张謇在谈到办厂经历时感慨地说:“千磨百折,忍侮蒙讥,伍平生不伍之人,道平生不道之事。”其主要原因是(

)

A.难以招募到合适的技术人员和买到所需的机器设备

B.工人不断要求增加薪酬、缩短工时

C.企业在经营管理方面存在着诸多弊端

D.与外国资本竞争处于不利地位且受官府束缚、压制

第II卷 非选择题

二、非选择题(本大题共2小题,共40分)

31.(20分)中国古代和近代经济的发展呈现出不同的特点。阅读下列材料,回答问题:

材料一

图一

图二

图二

材料二

明清时期耕地和人口的变化

时期

耕地面积

人口

明初

8.5亿亩

6600余万

清前期

10亿亩

4.1亿

材料三

(清前期)苏州机户类多雇人工织。机户出资经营,机匠计工受值,原属相需,各无异议。

材料四

十九世纪中叶,西方资本主义以炮舰打开了中国的大门。此后,中国于十九世纪后半期创建新式工业。当时,西方拼命地向中国推销纺织品和鸦片,而中国人向西方寻求的却是如当时洋务派所说的“机船矿路”。“机”主要指兵器,“船”主要指战船,“矿”主要指煤矿,“路”指铁路。为了制造“机”“船”,修筑铁路,钢铁的生产也突出出来。

——董志凯《从“机船矿路”到“瓶颈产业”》

材料五

(民国初期)是中国民族工业的黄金时期。一直处于不发达状态的中国资本主义是在辛亥革命之后才得到蓬勃发展的。

——(法)白吉尔:《中国资产阶级的黄金时代》

(1)材料一说明在古代中国的农业生产中,主要的耕作方式是什么?(2分)

(2)据材料二、三,概括明清时期经济发展的主要特点。(4分)

(3)根据材料三,结合所学知识,归纳中国近代化兴起的时代背景及这一时期中国工业化发展的特点。(8分)

(4)结合材料一和所学知识,概括民国初期民族工业的发展的状况及其发展原因。(6分)

32.(20分)大国崛起的关键往往在于把握历史机遇,顺应历史潮流。阅读下列材料,回答问题:

图1

图2

材料一

1524年,有西班牙人这样说:“以前我们在世界的边缘,现在在它的中央了,这给我们的命运带来了前所未有的改变。””

——《西方文明史》

材料二

美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成商业性地猎获黑人的场所。这一切标志着资本主义生产时代的曙光。

——《马克思恩格斯全集》

材料三

19世纪上半期,一个政论家的描述:_______已经被分配承担为她的姐妹国家制造商品的崇高使命。海洋彼岸的亲人将用我们的船只从密西西比河流域给我们运来他们种植的棉花;俄罗斯将为我们的工厂和作坊贡献它的大麻、亚麻和铁矿石。我们熟练的机械工和技工制造必要的机器,把这些原料织成精美的布匹,销往各国。……我们的船只满载着原料归来,又将满载着制成品返回地球的各个角落。

材料四

1860—1900年世界主要工业国或区域工业生产发展占世界份额表

年份区域

1860

1880

1900

联合王国(英国)

19.9

22.9

18.5

法国

7.9

7.8

6.8

德意志(日耳曼各邦)

4.9

8.5

13.2

美国

7.2

14.7

23.6

(1)结合图1说明:贸易中心怎样的变化使得材料一中西班牙人产生了“以前我们在世界的边缘,现在在它的中央了”的判断?结合材料二概括说明:从世界的“边缘”到世界的“中央”后,西班牙等国干了些什么?材料二中马克思、恩格斯是如何评价这种行为的?(6分)

(2)结合图2说明:材料三中的空格处应该填上哪个国家比较合适?根据材料三并结合所学知识,分析为什么该国在当时的世界经济中能取得这样的地位?(6分)

(3)从材料四可以看出:到19世纪后半期,世界经济格局又发生了怎样的变化?结合所学知识说明其原因主要是什么?(4分)

(4)19世纪以来世界经济的发展给中国的现代化建设带来了什么启示?(4分)

参考答案

第Ⅰ卷

选择题

一、选择题:(本大题共有30小题,每小题2分,共60分。每小题给出的四个选项中,只有一个是最符合题目要求的。)

1.在古代史家的笔下,大江之南的乡村社会,“家给人足,居则有室,佃则有田,薪则有山,

艺则有圃……婚媾依时,闾阎安堵,妇人纺织,男子桑蓬,臧获服劳,比邻敦睦。”该材

料反映的农业经济状况是( C )

A.土地过度集中

B.有田者无力可耕

C.小农户个体经营

D.地权与劳动者契合

2.在我国古代,“社稷”是国家的代称。其中,“社”指土地之神,“稷”指主管五谷之神。关于国家的这种理解,反映了我国古代(

B

)

A.人们非常重视祭祀

B.以农业为立国之本

C.农业与土地的关系

D.小农经济的突出特点

3.毛泽东在《做革命的促进派》中指出:“我们靠精耕细作吃饭,人多一点,还是有饭吃。

下列不能反映中国农业“精耕细作”优良传统的是(

C

)

A.“湿耕泽锄,不如归去”

B.“六月不干田,无米莫怨天”

C.“春夏夫出于南亩.秋冬女练于布帛”

D.“且溉且粪,长我禾黍”

4.2007年12月,宋代沉船“南海一号”的打捞吸引了全球的目光。考古工作者从“南海一号”上整理出大量的文物,其中不可能有(

A

)

A.粉彩瓷

B.铜钱

C.唐三彩

D.白瓷

5.《周礼 考工记》载:“攻木之工七,攻金之工六,攻皮之工五,设色之工五,刮摩之工五,抟埴之工二。”材料所反映的当时官营手工业生产的显著特点是( C )

A.技术先进,生产标准化

B.产品丰富,生产多样化

C.分工细致,生产专业化

D.产量庞大,生产规模化

6.两宋时期,商品经济繁荣。下列不属于这一时期商品经济繁荣的表现或体现的是(

C

)

A.出现了世界上最早的纸币

B.《清明上河图》

C.农副产品大量进入市场

D.市坊界限被打破

7.明清时期(鸦片战争之前),中国在农耕文明轨道上发展到一个新的高峰,并分离出一些迥异于传统经济模式的变异,这些变异带有向工业文明演进的趋向。其中“迥异于传统经济模式的变异”主要是指(

B

)

A.私营手工业占据了主导地位

B.“机户出资,机工出力”的雇佣关系

C.江南出现以经济功能为主的工商业市镇

D.白银逐步成为普遍流通的货币

8.“(唐末)今制度驰紊,富者兼地数万亩,贫者无容足之居。依托强豪,以为私属。有田之家,坐食租税,贫富悬绝,乃至于斯。”造成这一现象的根本原因是(

D

)

A.社会两极分化严重

B.政府不抑制兼并

C.地主兼并农民土地

D.封建土地私有制

9.研究表明,宋代的商税率大致为3%,国家对商业的征税力度比农业要低得多;清代商人出现亏损时,政府常常要“优商”“恤商”。但历代统治者很少在农家收成下降时优恤农民。这反映了( A )

A.古代对商业采取的政策较为灵活

B.古代统治者改变了重农抑商政策

C.宋以后国家商业税收超过农业税

D.商人地位逐渐超过了农民地位

10.唐前期规定“诸非州县之所不得置市”。后期则规定:“中县户满三千以上,置市令一人、史二人,其不满三千户以上者,并不得置市官。若要路须置,旧来交易繁者,听依三千户法置”。由此可见唐后期( A

)

A.市的建置制度已有所调整

B.县不满三千户绝不许设市

C.市的交易不再受官府监管

D.只有州县所在地才许设市

11.明代沉船“南澳一号”发掘引起社会关注,学生以此为题进行研究性学习,搜集的一条史料是:“(明中后期,有大臣)请开市舶,易私贩而为公贩……不得往日本……亦禁不得以硝黄、铜、铁违禁之物夹带出海。奉旨允行,几三十载”。对该史料理解最恰当的是( C )

A.明代没有民间的海外贸易

B.明政府曾奉行重商主义政策

C.明政府曾有条件地允许海外贸易

D.明政府从此废除“海禁”政策

12.“如果考虑到葡萄牙在远洋航海理论和实践方面所做的开创性工作,第一个伟大发现即美洲大陆的发现乃在西班牙的赞助下取得,这似乎是自相矛盾的。而似乎更自相矛盾的是,取得这一成果的原因竟是在于,葡萄牙人在地理知识方面比西班牙人更先进,并正确地估计出哥伦布的计算结果是错的。”这段材料表达的主旨是(

A

)

A.哥伦布的成功有一定的偶然性

B.葡萄牙在远洋航海理论和实践等方面领先于西班牙

C.哥伦布错把美洲当成印度的原因是西班牙地理知识的欠缺

D.哥伦布发现美洲是必然的

13.

19世纪30年代,印度书店中的英文版书籍畅销,教科书社在两年内售出英语书籍达3.1万册。这表明当时( B )

A.印度社会精英普遍接受西方教育

B.西方文化随殖民扩张在印度传播

C.欧洲启蒙思想在印度影响广泛

D.英语已成为印度人的主要语言

14.1498年5月,经过生死考验,葡萄牙航海家达·伽马率领船队终于抵达印度,当印度人问他们到来的目的时,达·伽马很简练地回答:“基督徒,香料。”这表明葡萄牙人开辟新航路的主要目的是( D )

A.寻求适合欧洲的宗教和贸易市场

B.掠夺各地的财富以增加资本原始积累

C.将欧洲政治体制传播到世界各地

D.在传播天主教的同时实现致富的梦想

15.下表反映1500-1800年间欧洲主要国家商船抵达亚洲的数量。结合所学知识和表格可以得出的结论错误的是(

C

)

国家

数量(艘)

1500—1599年

1600—1700年

1701—1800年

葡萄牙

705

371

196

荷兰

65

1770

2950

英格兰

—

811

1865

欧洲合计

770

3161

6661

——安格森·麦迪生《世界经济千年史》

A.16世纪后荷兰抵达亚洲的商船数量最多,被称为“海上的马车夫”

B.17--18世纪荷兰抵达亚洲的商船数量增长率高于英格兰

C.18世纪葡萄牙抵达亚洲的商船数量减少,转而致力于开辟新航路

D.18世纪英格兰抵达亚洲的商船数量增长迅速,有成为海上霸主的趋势

16.有经济史学家估算,16~18世纪,荷兰与英国人均GDP年增长率均高于同时代的其他国家。这一时期荷、英经济的高增长均得益于( D )

①资本市场的发展

②世界工厂地位的确立

③资本主义世界体系的建立

④海外殖民掠夺

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

17.工业革命中“它”提供了治理和利用热能、为机械供给推动力的手段。因而,“它”结束了人类对畜力、风力和水力的由来已久的依赖。材料中的“它”是指(

B

)

A.珍妮纺纱机

B.改良蒸汽机

C.火车

D.汽轮

18.第一次工业革命给英国社会生活带来了重大变化。下列情形符合实际的是(

B

)

A.汽车在马路上奔驰

B.人们可以坐火车外出

C.电灯照亮千家万户

D.电话成为重要的通讯工具

19.世纪中后期,一场对人类历史有着重大影响的革命首先在英国爆发。这场革命虽没有刀光剑影,却对人类社会生活的各个方面都产生了深刻影响。下面对这次革命的本质特点叙述最为准确的是(

C

)

A.雇佣关系取代师徒关系

B.手工工场取代手工作坊

C.机器生产取代手工劳动

D.生产高速发展取代缓慢增长

20.“有人说工业革命从本质上就是人类在新能源、新材料、新技术方面的广泛应用过程”,随着第二次工业革命的进行,主要资本主义国家工业生产结构发生的最大变化是(

A

)

A.重化工业开始占据主导地位

B.轻纺工业的地位逐步下降

C.交通运输业获得巨大发展

D.电力工业的发展最为突出

21.自从2000年以来,中国民众对电信、铁路、保险等行业的垄断表现出了强烈的不满,每年的人大代表提案很多都涉及到了这些敏感的话题。垄断这种经营方式产生于(

C

)

A.工场手工业时期

B.第一次工业革命时期

C.第二次工业革命时期

D.第三次科技革命时期

22.19世纪末20世纪初,欧美工业国可以从世界范围内掠夺原料、倾销商品并进行投资,这说明(

C

)

A.世界市场初步形成

B.世界市场的进一步发展

C.资本主义世界体系最终形成

D.经济全球化形成

23.这是19世纪末20世纪初中国出口商品分类比重(%),由此可以得出的正确的结论是(

B

)

类别年份

原料

手工制品

机器产品

1893

15.6

81.8

2.6

1910

39.8

41.4

18.8

1920

40.1

39.4

20.5

A.中国传统的经济结构发生变化,小农经济完全解体

B.中国逐步沦为西方资本主义列强的原料产地

C.中国政府严格限制手工业产品的出口

D.机器生产逐渐取代手工生产占主导地位

24.下列选项中,全面准确地概括了图片反映的信息的是(

D

)

A.外国资本主义的经济侵略

B.中国民族资本主义的快速发展

C.当时中国主要发展的是轻工业

D.近代经济形态逐步在中国出现

25.1875年,郭嵩焘奏称:“西洋立国有本有末,其本在朝廷政教,其末在商贾,造船、制器,相辅以益其强,又末中之一节也……将谓造船、制器,用其一旦之功,遂可转弱为强,其余皆可不问,恐无此理。”这一认识(

B

)

A.是中体西用论的具体表述

B.对洋务派思想有所突破

C.反映了顽固派的政治主张

D.奠定维新变法的思想基础

26.1895年开始,在短短的10多年时间里,张謇的企业从一个扩大到20多个,形成了一个以纺织为主跨行业的资本企业集团。这主要得益于(

D

)

A.洋务企业的诱导

B.群众性的反帝爱国运动高涨

C.列强放松对中国的经济侵略

D.清政府放宽对民间办厂的限制

27.观察中国民族资本主义面粉业生产能力发展变化示意图,指出这一时期我国面粉业生产能力发展变化的最主要原因是(

A

)

A.一战中列强暂时放松了对中国的经济侵略

B.辛亥革命胜利,扫除了一些发展资本主义障碍

C.民国政府颁布了若干发展实业的奖励法令

D.反帝爱国运动的有力推动

28.《南洋兄弟烟草公司史料》记载:“华侨爱国心大受鼓舞,国货畅销,仅爪哇一地月销‘飞马’1000箱左右。1912年获利4万余,1913年获利增至10万元,1914年为16万元。业务蒸蒸日上,发展迅速。”对这一现象最恰当的理解是(

C

)

A.甲午战争完全瓦解了国内自然经济

B.国民党政府颁布实业法令保护商品市场

C.倡导国货、振兴实业推动了民族工业发展

D.“国民经济建设运动”增加了经贸总量

29.据统计,1921年中国的绵纺织业中,全国纱锭的41%集中在上海,10%集中在武汉,11%

集中在天津,而接近棉花产地和销售地的广大内地,纱厂很少。这反映当时(

A

)

A.民族工业的地区分布极不平衡

B.民族工业中轻工业发达,重工业落后

C.民族资本主义企业已十分强大

D.自然经济并末受到冲击

30.近代民族企业家张謇在谈到办厂经历时感慨地说:“千磨百折,忍侮蒙讥,伍平生不伍之人,道平生不道之事。”其主要原因是( D )

A.难以招募到合适的技术人员和买到所需的机器设备

B.工人不断要求增加薪酬、缩短工时

C.企业在经营管理方面存在着诸多弊端

D.与外国资本竞争处于不利地位且受官府束缚、压制

第II卷 非选择题

二、非选择题(本大题共2小题,共40分)

31.(20分)中国古代和近代经济的发展呈现出不同的特点。阅读下列材料,回答问题:

材料一

图一

图二

图二

材料二

明清时期耕地和人口的变化

时期

耕地面积

人口

明初

8.5亿亩

6600余万

清前期

10亿亩

4.1亿

材料三

(清前期)苏州机户类多雇人工织。机户出资经营,机匠计工受值,原属相需,各无异议。

材料四 十九世纪中叶,西方资本主义以炮舰打开了中国的大门。此后,中国于十九世纪后半期创建新式工业。当时,西方拼命地向中国推销纺织品和鸦片,而中国人向西方寻求的却是如当时洋务派所说的“机船矿路”。“机”主要指兵器,“船”主要指战船,“矿”主要指煤矿,“路”指铁路。为了制造“机”“船”,修筑铁路,钢铁的生产也突出出来。

——董志凯《从“机船矿路”到“瓶颈产业”》

材料五

(民国初期)是中国民族工业的黄金时期。一直处于不发达状态的中国资本主义是在辛亥革命之后才得到蓬勃发展的。

——(法)白吉尔:《中国资产阶级的黄金时代》

(1)材料一说明在古代中国的农业生产中,主要的耕作方式是什么?(2分)

答:耕作方式:铁犁牛耕

(2)据材料二、三,概括明清时期经济发展的主要特点。(4分)

答:特点:①农耕经济高度发展;(2分)

②商品经济发展,出现资本主义生产关系萌芽。(2分)

(3)根据材料四,结合所学知识,归纳中国近代化兴起的时代背景及这一时期中国工业化发展的特点。(8分)

答:背景:①工业革命的扩展和鸦片战争的影响;(或西方资本主义的入侵)(2分)

②洋务运动的兴起。(2分)

特点:①主要发展重工业;

②具有浓厚的封建性;

③设备、技术等严重依赖国外。④具有一定的资本主义色彩。(任意两点4分)

(4)结合材料五和所学知识,概括民国初期民族工业的发展的状况及其发展原因。(6分)

答:发展状况:短暂的春天(或黄金时期)。(2分)

原因:①中华民国临时政府奖励发展实业;

②群众性的反帝爱国运动;(或提倡国货的群众爱国运动)

③第一次世界大战,欧洲列强放松了对中国的经济侵略。(任意两点4分)

32.(20分)大国崛起的关键往往在于把握历史机遇,顺应历史潮流。阅读下列材料,回答问题:

图1

图2

材料一

1524年,有西班牙人这样说:“以前我们在世界的边缘,现在在它的中央了,这给我们的命运带来了前所未有的改变。””

——《西方文明史》

材料二

美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成商业性地猎获黑人的场所。这一切标志着资本主义生产时代的曙光。

——《马克思恩格斯全集》

材料三

19世纪上半期,一个政论家的描述:_______已经被分配承担为她的姐妹国家制造商品的崇高使命。海洋彼岸的亲人将用我们的船只从密西西比河流域给我们运来他们种植的棉花;俄罗斯将为我们的工厂和作坊贡献它的大麻、亚麻和铁矿石。我们熟练的机械工和技工制造必要的机器,把这些原料织成精美的布匹,销往各国。……我们的船只满载着原料归来,又将满载着制成品返回地球的各个角落。

材料四

1860—1900年世界主要工业国或区域工业生产发展占世界份额表

年份区域

1860

1880

1900

联合王国(英国)

19.9

22.9

18.5

法国

7.9

7.8

6.8

德意志(日耳曼各邦)

4.9

8.5

13.2

美国

7.2

14.7

23.6

(1)结合图1说明:贸易中心怎样的变化使得材料一中西班牙人产生了“以前我们在世界的边缘,现在在它的中央了”的判断?结合材料二概括说明:从世界的“边缘”到世界的“中央”后,西班牙等国干了些什么?材料二中马克思、恩格斯是如何评价这种行为的?(6分)

答:变化:贸易中心由地中海区域转移到大西洋沿岸。(2分)

做法:海外殖民扩张和掠夺(2分)。

评价:给亚非拉人民带来了灾难,但推动了欧洲资本主义的发展。(2分)

(2)结合图2说明:材料三中的空格处应该填上哪个国家比较合适?根据材料三并结合所学知识,分析为什么该国在当时的世界经济中能取得这样的地位?(6分)

答:国家:英国。(2分)

原因:①英国较早确立了资本主义政治制度;

②掌握了世界殖民霸权;

③率先进行工业革命。(任意两点4分)

(3)从材料四可以看出:到19世纪后半期,世界经济格局又发生了怎样的变化?结合所学知识说明其原因主要是什么?(4分)

答:变化:英国地位下降,美国、德国迅速崛起。(2分)

原因:第二次工业革命首先发生在美国和德国。(2分)

(4)19世纪以来世界经济的发展给中国的现代化建设带来了什么启示?(4分)

答:①坚持对外开放,努力开拓国际市场;(2分)

②积极进行产业技术的研发和更新。(2分)

(围绕“现代化建设”,言之有理即可。)

投稿兼职请联系:2355394692

www.

投稿兼职请联系:2355394692

www.

同课章节目录