2016-2017学年高中历史岳麓版必修二 第四单元中国社会主义建设道路的探索 单元测试【带解析】

文档属性

| 名称 | 2016-2017学年高中历史岳麓版必修二 第四单元中国社会主义建设道路的探索 单元测试【带解析】 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 315.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-05-03 19:38:24 | ||

图片预览

文档简介

2016-2017学年高中历史岳麓版必修二

第四单元

中国社会主义建设道路的探索

一、单选题(共17题;共68分)

1、十一届三中全会以来,国家采取了一系列

( http: / / www.21cnjy.com )的重大举措,其中包括在长江三角洲地区(

)

①建立经济特区

②设立沿海开放城市

③兴办经济技术开发区

④开辟经济开放区

A、①③④

B、①②③④

C、①②

D、②③④

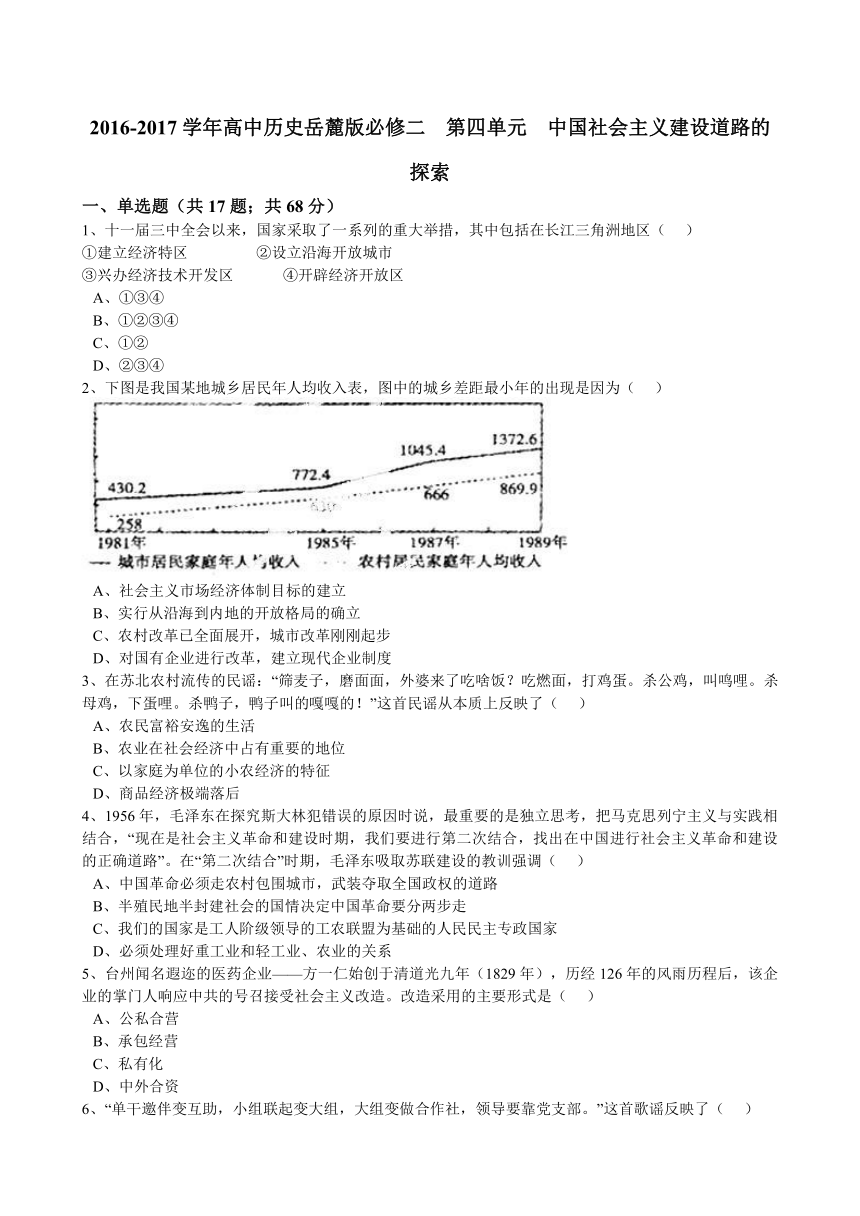

2、下图是我国某地城乡居民年人均收入表,图中的城乡差距最小年的出现是因为(

)

( http: / / www.21cnjy.com )

A、社会主义市场经济体制目标的建立

B、实

( http: / / www.21cnjy.com )行从沿海到内地的开放格局的确立

C、农村改革已全面展开,城市改革刚刚起步

D、对国有企业进行改革,建立现代企业制度

3、在苏北农村流传的民谣:“筛麦子,磨面面

( http: / / www.21cnjy.com ),外婆来了吃啥饭?吃燃面,打鸡蛋。杀公鸡,叫鸣哩。杀母鸡,下蛋哩。杀鸭子,鸭子叫的嘎嘎的!”这首民谣从本质上反映了(

)

A、农民富裕安逸的生活

B、农业在社会经济中占有重要的地位

C、以家庭为单位的小农经济的特征

D、商品经济极端落后

4、1956年,毛泽东在探

( http: / / www.21cnjy.com )究斯大林犯错误的原因时说,最重要的是独立思考,把马克思列宁主义与实践相结合,“现在是社会主义革命和建设时期,我们要进行第二次结合,找出在中国进行社会主义革命和建设的正确道路”。在“第二次结合”时期,毛泽东吸取苏联建设的教训强调(

)

A、中国革命必须走农村包围城市,武装夺

( http: / / www.21cnjy.com )取全国政权的道路

B、半殖民地半封建社会的国情决定中国革命要分两步走

C、我们的国家是工人阶级领导的工农联盟为基础的人民民主专政国家

D、必须处理好重工业和轻工业、农业的关系

5、台州闻名遐迩的医药企业——方一

( http: / / www.21cnjy.com )仁始创于清道光九年(1829年),历经126年的风雨历程后,该企业的掌门人响应中共的号召接受社会主义改造。改造采用的主要形式是(

)

A、公私合营

B、承包经营

C、私有化

D、中外合资

6、“单干邀伴变互助,小组联起变大组,大组变做合作社,领导要靠党支部。”这首歌谣反映了(

)

A、人民公社化运动

B、家庭(联产)承包责任制

C、农业社会主义改造

D、中共八大经济方针

7、改革开放后,中共中央明确将中共八大作为探索中国社会主义建设道路的开端。这是因为中共八大(

)

A、客观分析了当时的国内形势与主要

( http: / / www.21cnjy.com )矛盾的变化

B、实现了工作重心向社会主义现代化建设的转变

C、初步纠正当时农村工作中的“左”倾思想路线

D、明确提出了建立社会主义市场经济体制的目标

8、过去上海有句谚语:“宁要浦西一张床,不要

( http: / / www.21cnjy.com )浦东一间房”。这种情形在浦东开发后得到彻底改观,浦东新区成为上海新兴高科技产业和现代工业基地。浦东的崛起充分体现了我国的(

)

A、社会主义改造政策

B、人民公社化运动

C、家庭联产承包责任制

D、改革开放政策

9、1985年,邓小平指出

( http: / / www.21cnjy.com ),“过去我们的观点一直是战争不可避免,而且迫在眉睫”;“这几年我们仔细地观察了形势”,“由此得出结论,在较长时间内不发生大规模的世界战争是有可能的”。这一判断(

)

A、缘于美苏关系的全面缓和

B、基于世界格局的重大变化

C、有利于推进国内经济建没

D、有助于确立改革开放方针

10、中国共产党的某次会

( http: / / www.21cnjy.com )议明确提出“公有制实现形式可以而且应当多样化”,“非公有制经济是中国社会主义市场经济的重要组成部分”。这次会议应是(

)

A、中共十一届三中全会

B、中共十四大

C、中共十四届三中全会

D、中共十五大

11、中共十四大后,“下海创市场”成为人们日常话题的重要内容,中共十四大中与此直接相关的是(

)

A、开始农业、手工业和资本主义工商业的

( http: / / www.21cnjy.com )社会主义改造

B、推广家庭联产承包责任制

C、明确经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济

D、决定在深圳、珠海、厦门设立经济特区

12、1978

年10月,美国通用汽车

( http: / / www.21cnjy.com )公司催事长在一次访华的谈话中提到有关“合资经营”,将其比作“结婚”,建立一个共同的家庭。中方认为他说得有道理。但实际上是不可能的。这说明( )

A、中方认识到了西方制度的局限性

B、“左”的思想依然影响着国人

C、改革开放初期尚未达成思想共识

D、中美关系尚未得到明显改善

13、下图是1958年6月12日《人民日报》发表的湖北省光化县崔营乡幸福社第二生产队“二亩九分小麦亩产3530斤”的报道。这反映出当时( )

( http: / / www.21cnjy.com )

A、国民经济比例严重失调

B、创新了经济发展的模式

C、生产急于求成

D、粮食产量大幅提高

14、1961年,中共中央农村工作

( http: / / www.21cnjy.com )部的一份报告指出:部分干部和农民对集体生产信心不足,以致发展到变相恢复单干,有的地方出现了“父子队”“兄弟队”式家庭作业。报告所指出的历史现象( )

A、有利于农村经济的恢复

B、影响到农业合作化运动的开展

C、是国民经济调整的结果

D、纠正了农村工作中的“左”倾错误

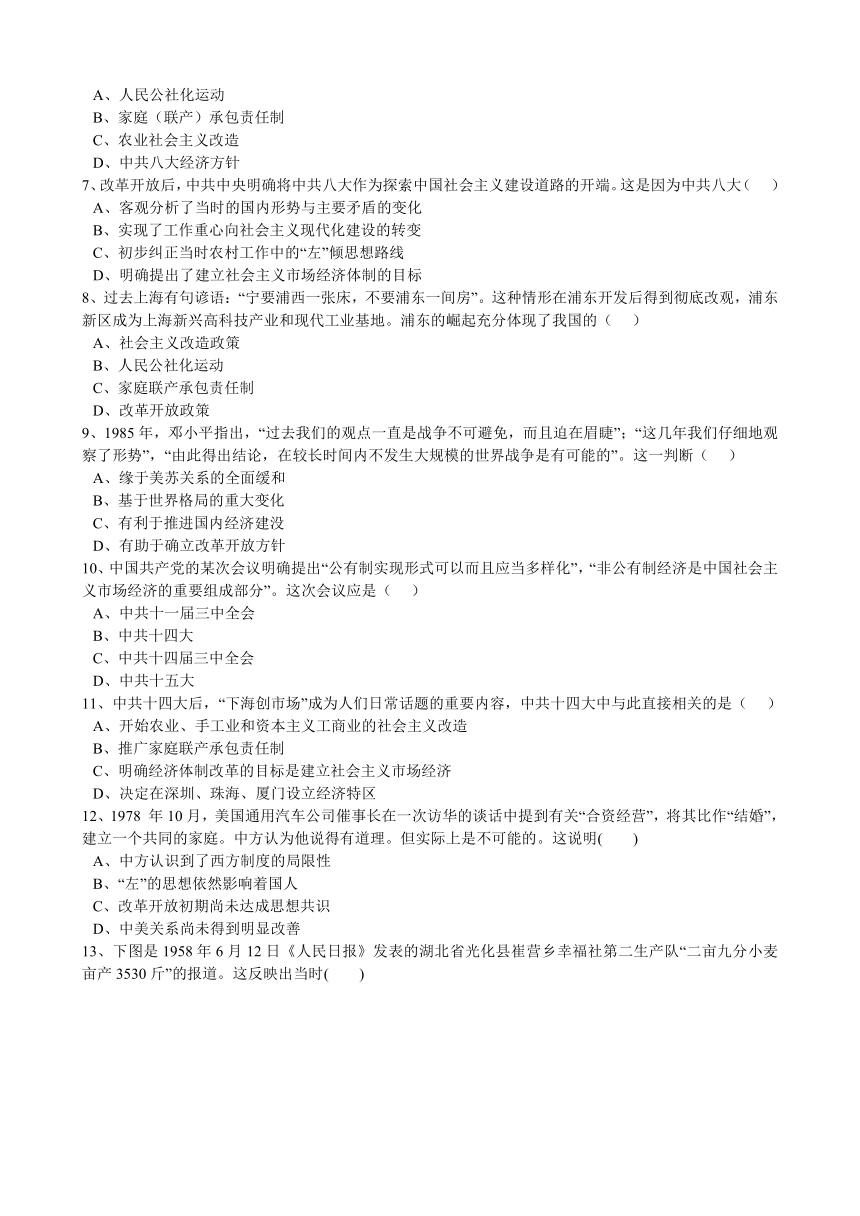

15、下列图片体现了我国农村生产关系调整的三个阶段。这三次调整都(

)

( http: / / www.21cnjy.com )

A、遵循了经济发展的客观规律

B、适应了不断变化的具体国情

C、促进了农业生产的持续发展

D、坚持了社会主义公有制原则

16、从1957年到1978年,尽管粮食

( http: / / www.21cnjy.com )产量和单位面积产量都有了增长,但1978年全国人均占有粮食大体上还只相当于1957年的水平,全国农业人口平均全年收人只有70多元,平均每个生产大队的集体积累不到1万元,有的地方甚至不能维持简单的再生产。这主要是因为( )

A、 农民生产积极性受压制

B、人口快速增长阻碍了农业发展

C、农业生产力呈倒退之势

D、土地公有制不适用于现代农业

17、据统计1997年我国公共有制经

( http: / / www.21cnjy.com )济创造的国内生产总值占整个国内生产总值的比重为75.8%,与此同时,全国注册的工商业个体经济和私营经济是4947家,三资企业23.6万家,股份制试点企业68万家。注册资金17302亿元。材料反映了( )

A、公有制经济逐渐实行了股份制

B、所有制结构的根本改变

C、多种所有制经济形式发展加快

D、非公有制经济逐渐主导

二、材料分析题(共2题;共20分)

18、阅读材料,回答问题。

材料一:1956年9月,中国共产党第八次全国代表大会在北京举行。毛泽东指出大会的任务是“为了建设一个伟大的社会主义的中国而奋斗”。刘少奇作政治报告,对国内主要矛盾变化作出判断,并提出党和国家在新形势下的主要任务。周恩来提出在综合平衡中稳步前进的经济建设方针。陈云针对急切期望实现“纯而又纯”绵社会主义的想法,指出:“计划生产是工农业生产的主体,按照市场变化而在国家计划许可范围内的自由生产是计划生产的补充。”这些报告和讲话体现了中国共产党在探索建设社会主义道路方面取得的初步成果。——摘编自《中华人民共和国史(1956-1965)》等

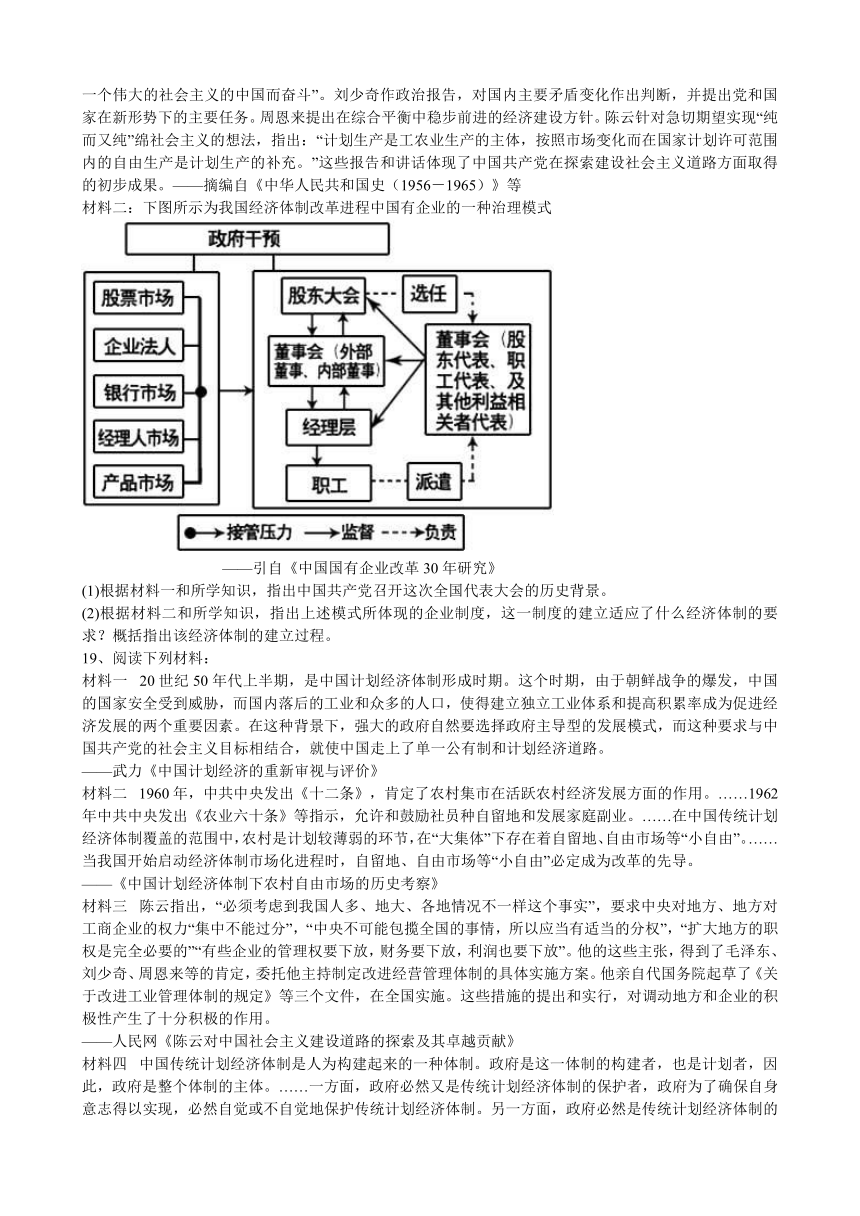

材料二:下图所示为我国经济体制改革进程中国有企业的一种治理模式

( http: / / www.21cnjy.com )

——引自《中国国有企业改革30年研究》

(1)根据材料一和所学知识,指出中国共产党召开这次全国代表大会的历史背景。

(2)根据材料二和所学知识,指出上述模式所体现的企业制度,这一制度的建立适应了什么经济体制的要求?概括指出该经济体制的建立过程。

19、阅读下列材料:

材料一

20世

( http: / / www.21cnjy.com )纪50年代上半期,是中国计划经济体制形成时期。这个时期,由于朝鲜战争的爆发,中国的国家安全受到威胁,而国内落后的工业和众多的人口,使得建立独立工业体系和提高积累率成为促进经济发展的两个重要因素。在这种背景下,强大的政府自然要选择政府主导型的发展模式,而这种要求与中国共产党的社会主义目标相结合,就使中国走上了单一公有制和计划经济道路。

——武力《中国计划经济的重新审视与评价》

材料二

1960年,中共中央发出《十二条》,肯定了农村集市在活跃农村经济发展方面的作用。……1962年中共中央发出《农业六十条》等指示,允许和鼓励社员种自留地和发展家庭副业。……在中国传统计划经济体制覆盖的范围中,农村是计划较薄弱的环节,在“大集体”下存在着自留地、自由市场等“小自由”。……当我国开始启动经济体制市场化进程时,自留地、自由市场等“小自由”必定成为改革的先导。

——《中国计划经济体制下农村自由市场的历史考察》

材料三

陈云指出,“必须考虑到我国人多、地大、各地情况不一样这个事实”,要求中央对地方、地方对工商企业的权力“集中不能过分”,“中央不可能包揽全国的事情,所以应当有适当的分权”,“扩大地方的职权是完全必要的”“有些企业的管理权要下放,财务要下放,利润也要下放”。他的这些主张,得到了毛泽东、刘少奇、周恩来等的肯定,委托他主持制定改进经营管理体制的具体实施方案。他亲自代国务院起草了《关于改进工业管理体制的规定》等三个文件,在全国实施。这些措施的提出和实行,对调动地方和企业的积极性产生了十分积极的作用。

——人民网《陈云对中国社会主义建设道路的探索及其卓越贡献》

材料四

中国传统计划经济体制是人为构建起来的一种体制。政府是这一体制的构建者,也是计划者,因此,政府是整个体制的主体。……一方面,政府必然又是传统计划经济体制的保护者,政府为了确保自身意志得以实现,必然自觉或不自觉地保护传统计划经济体制。另一方面,政府必然是传统计划经济体制的改革者,只有政府的自觉革命,才可能推动这一体制的改革。

——赵凌云《1949—2008年间中国传统计划经济体制产生、演变与转变的内生逻辑》

请回答:

(1)据材料一,概括促成中国计划经济体制形成的因素。

(2)有人提出以下观点:“正是

( http: / / www.21cnjy.com )传统计划经济体制的‘中国特色’决定了中国计划经济体制的‘可改革性’,也决定了1979年以来中国改革路径的选择。”运用材料二、三、四,结合所学知识,对这一观点进行论证。

答案解析部分

一、单选题

1、【答案】D

【考点】对外开放格局的初步形成

【解析】【分析】本题考查对外开放。十一届三中全会以来,国家设立了深圳、珠海、汕头、厦门和海南5个经济特区,排除①;②③④都包括在长江三角洲地区,D项符合题意。

2、【答案】C

【考点】经济体制改革

【解析】【分析】十一届三中全会做出改革开放的伟大决策,经济体制改革率先从农村展开,后逐步进行城市经济体制改革,材料中城乡差距最小年的出现是因为农村改革已全面展开,城市改革刚刚起步的缘故。

3、【答案】C

【考点】农业的主要耕作方式和土地制度,经济体制改革

【解析】【分析】本题考查学生解读史料获取信息的能力。材料歌谣中“筛麦子,磨面面,外婆来了吃啥饭?吃燃面,打鸡蛋。杀公鸡,叫鸣哩。杀母鸡,下蛋哩。杀鸭子,鸭子叫的嘎嘎的”说明小农经济典型的经济特征封闭性,故本题选择C项。A说法错误;B材料反映是畜牧业;D无从反映。

4、【答案】D

【考点】20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践

【解析】【分析】从时间上看,这一时期中国处在一五计划建设时期,一五时期,中国借鉴苏联社会主义建设的经验,做出了优先发展重工业的决定,并强调要处理好重工业、轻工业和农业的关系。故选D。

5、【答案】A

【考点】20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践

【解析】【分析】本题考查学生解决问题的能力,就时间上分析,1829加上126年正好是1955年,而此时中国正在进行三大改造,公私合营是对工商业改造的重要方式。故选A。

6、【答案】C

【考点】20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践

【解析】【分析】题干中的关键词是“互助”“合作社”,据此判断是1953-1956年的三改时期的农业改造,C项正确。A项1958年开始,公社取代合作社。B项是集体所有个体经营,一家一户,故排除。D项八大方针是“在综合平衡中稳步前进”与题干不符,排除D项。

7、【答案】A

【考点】20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践

【解析】分析】工作重心向社会主义现代化建设的转变是十一届三中全会,所以B错误,社会主义初级阶段的理论是在中国十三大,所以C不正确,全面总结新民主主义革命的经验是毛泽东的《论十大关系》,所以D不正确,中共八大客观分析了当时的国内形势与主要矛盾的变化,是对社会主义建设道路的正确探索,所以选A

8、【答案】D

【考点】对外开放格局的初步形成

【解析】【分析】本题考查的是开放浦东新区。1990年,党中央作出开发与开放上海浦东新区的决定,促进了浦东经济发展,体现了我国对外开放政策,故选D。

9、【答案】C

【考点】多极化趋势在曲折中发展,经济体制改革,对外开放格局的初步形成

【解析】【分析】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,结合材料中的时间特征“1985年”和所学史实可以判断出A、B、D三项说法不符合题意要求,20世纪80年代美苏关系依旧是冷战,1991年苏联解体后两极格局瓦解,世界格局的出现重大变化,1978年中共十一届三中全会既已确定改革开放方针,C项说法正确,世界局势的长期和平为中国推行改革开放政策提供了有利的国际环境,所以答案选C。

10、【答案】D

【考点】社会主义市场经济体制的建立

【解析】【分析】1997年9月,中国共产党第十五次全国代表大会对社会主义市场经济理论有了更进一步的创新,报告指出:“非公有制经济是中国社会主义市场经济的重要组成部分”。这对我国赎回经济的发展起到了很大的促进作用。故选D。

11、【答案】C

【考点】经济体制改革,社会主义市场经济体制的建立

【解析】【分析】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。纵观整个材料不难发现,中共十四大就是要建立市场经济体制,所以本题答案只能是C.明确经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济。无论材料怎样的新颖,但是考的和心知识点只是“中共十四大就是要建立市场经济体制”,其他几个和中共十四大毫无关系。

12、【答案】B

【考点】经济体制改革,对外开放格局的初步形成

【解析】【分析】结合时间可知当时人们对新鲜事物尽管觉得有趣但还是觉得不可能实现,在于人们的思想还不够解放,文化大革命和左倾错误思想的影响,还依然存在;再有就是长期奉行一边倒,以及主动关门,使得对西方经济发展形势缺乏足够的了解,所以当时的中方代表认为合资是不可能的。故选B。

13、【答案】C

【考点】20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践

【解析】【分析】本题考查学生读图分析问题的能力,由图上的大帽子和1958年这个提示,可以看出当时是左倾错误发展,浮夸风盛行,这符合人们当时的心情,但违背经济建设的规律。故选C。

14、【答案】A

【考点】20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践

【解析】【分析】本题旨在考查学生知识迁移和灵活运用的能力。根据题干材料关键信息“变相恢复单干”、“‘父子队’‘兄弟队’式家庭作业”,这符合20世纪70年代末以来家庭联产承包责任制“分田单干”“包产到户”特征。据此,可知,D项错误;土地性质还是集体土地所有制;B项错误,农业合作化在先前已经实行;C项属于不相关。本题正确答案选A。

15、【答案】D

【考点】20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践,经济体制改革

【解析】【分析】本题考查声场关系的调整。人民公社化运动违背了经济建设的规律,挫伤了人们的生产积极性,排除AC;同时它也不适合中国的国情,排除C;

D反映的是计划经济的确立、人民公社化运动(一打二公)以及公有制下的经济诶制改革。故选D。

16、【答案】A

【考点】20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践

【解析】【分析】造成这种局面原因主要有二:一是“左”的错误的干扰,上个世纪50年代后期开始运动不断,搞得人心惶惶,无心抓生产;二是体制的束缚,“一大二公”的人民公社体制,造成干好干坏一个样,严重地挫伤了广大农民的生产积极性。故选A。

17、【答案】C

【考点】经济体制改革

【解析】【分析】根据材料中的叙述里面提出了在1997年以后我国国内多种经济成分并存的情况,所以C正确,B没有涉及国有企业地

的动摇;D不是重点发展的个体经济;A没有涉及国企改革。

二、材料分析题

18、【答案】(1)背景:社会主义制度基本建

( http: / / www.21cnjy.com )立;探索社会主义建设道路。

(2)制度:现代企业制度。

体制:社会主义市场经济体制。

过程:1984年中共十二届三中全会通过了《关于经济体制改革的决定》;

1992年中共十四大明确提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制;

1993年十四届三中全会通过关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定,把建立社会主义市场经济体制的目标具体化、系统化;

1997年中共十五大明确指出“非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分”;

2000年底,我国初步建立了社会主义市场经济体制。

【考点】20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践,经济体制改革

【解析】【分析】本题主要考察20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践与经济体制改革。材料一,就时间判断,其背景为三大改造完成,社会主义制度基本确立,中国进入探索社会主义建设道路的时期;材料二考察城市经济体制改革,属于识记知识,结合教材回答即可。

19、【答案】(1)因素:朝鲜战争威胁国家安

( http: / / www.21cnjy.com )全;国内经济发展的要求;强大的政府权力;社会主义目标的追求。

(2)传统计划经济体制的中国特色包括:农村中存在农村集市、自留地和家庭副业;地方和企业具有一定的职权;政府是体制的主体。这些因素的存在决定了计划经济体制的可改革性,也决定了中国改革路径的选择:农村中的“小自由”成为改革的先导,经济体制改革先在农村展开,实行家庭承包责任制。地方和企业具有一定的职权,有利于提高地方和企业的积极性,改革是自下而上推进的,城市经济体制改革的重点是企业改革。政府是体制的保护者,也可成为改革者。中国改革是在政府的主导下进行的。

【考点】20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践,中共十一届三中全会

【解析】【分析】(1)本小问的因素,依据材料一“由于朝鲜战争的爆发,中国的国家安全受到成胁”可以得出朝鲜战争威胁国家安全;依据材料一“而国内落后的工业和众多的人口,使得建立独立工业体系和提高积累率成为促进经济发展的两个重要因素”可以得出国内经济发展的要求;依据材料一“强大的政府自然要选择政府主导型的发展模式”可以得出强大的政府权力;依据材料一“这种要求与中国共产党的社会主义目标相结合,就使中国走上了单一公有制和计划经济道路”可以得出社会主义目标的追求。(2)本小问是论述题,首先明确观点,观点是传统计划经济体制的‘中国特色’决定了中国计划经济体制的‘可改革性’,也决定了1979年以来中国改革路径的选择,然后对观点进行论证,论证时可从传统计划经济体制的中国特色的内容、改革的因素、措施以及特点等方面进行说明.要求观点明确;史论结合;逻辑严密;表述清楚。

第四单元

中国社会主义建设道路的探索

一、单选题(共17题;共68分)

1、十一届三中全会以来,国家采取了一系列

( http: / / www.21cnjy.com )的重大举措,其中包括在长江三角洲地区(

)

①建立经济特区

②设立沿海开放城市

③兴办经济技术开发区

④开辟经济开放区

A、①③④

B、①②③④

C、①②

D、②③④

2、下图是我国某地城乡居民年人均收入表,图中的城乡差距最小年的出现是因为(

)

( http: / / www.21cnjy.com )

A、社会主义市场经济体制目标的建立

B、实

( http: / / www.21cnjy.com )行从沿海到内地的开放格局的确立

C、农村改革已全面展开,城市改革刚刚起步

D、对国有企业进行改革,建立现代企业制度

3、在苏北农村流传的民谣:“筛麦子,磨面面

( http: / / www.21cnjy.com ),外婆来了吃啥饭?吃燃面,打鸡蛋。杀公鸡,叫鸣哩。杀母鸡,下蛋哩。杀鸭子,鸭子叫的嘎嘎的!”这首民谣从本质上反映了(

)

A、农民富裕安逸的生活

B、农业在社会经济中占有重要的地位

C、以家庭为单位的小农经济的特征

D、商品经济极端落后

4、1956年,毛泽东在探

( http: / / www.21cnjy.com )究斯大林犯错误的原因时说,最重要的是独立思考,把马克思列宁主义与实践相结合,“现在是社会主义革命和建设时期,我们要进行第二次结合,找出在中国进行社会主义革命和建设的正确道路”。在“第二次结合”时期,毛泽东吸取苏联建设的教训强调(

)

A、中国革命必须走农村包围城市,武装夺

( http: / / www.21cnjy.com )取全国政权的道路

B、半殖民地半封建社会的国情决定中国革命要分两步走

C、我们的国家是工人阶级领导的工农联盟为基础的人民民主专政国家

D、必须处理好重工业和轻工业、农业的关系

5、台州闻名遐迩的医药企业——方一

( http: / / www.21cnjy.com )仁始创于清道光九年(1829年),历经126年的风雨历程后,该企业的掌门人响应中共的号召接受社会主义改造。改造采用的主要形式是(

)

A、公私合营

B、承包经营

C、私有化

D、中外合资

6、“单干邀伴变互助,小组联起变大组,大组变做合作社,领导要靠党支部。”这首歌谣反映了(

)

A、人民公社化运动

B、家庭(联产)承包责任制

C、农业社会主义改造

D、中共八大经济方针

7、改革开放后,中共中央明确将中共八大作为探索中国社会主义建设道路的开端。这是因为中共八大(

)

A、客观分析了当时的国内形势与主要

( http: / / www.21cnjy.com )矛盾的变化

B、实现了工作重心向社会主义现代化建设的转变

C、初步纠正当时农村工作中的“左”倾思想路线

D、明确提出了建立社会主义市场经济体制的目标

8、过去上海有句谚语:“宁要浦西一张床,不要

( http: / / www.21cnjy.com )浦东一间房”。这种情形在浦东开发后得到彻底改观,浦东新区成为上海新兴高科技产业和现代工业基地。浦东的崛起充分体现了我国的(

)

A、社会主义改造政策

B、人民公社化运动

C、家庭联产承包责任制

D、改革开放政策

9、1985年,邓小平指出

( http: / / www.21cnjy.com ),“过去我们的观点一直是战争不可避免,而且迫在眉睫”;“这几年我们仔细地观察了形势”,“由此得出结论,在较长时间内不发生大规模的世界战争是有可能的”。这一判断(

)

A、缘于美苏关系的全面缓和

B、基于世界格局的重大变化

C、有利于推进国内经济建没

D、有助于确立改革开放方针

10、中国共产党的某次会

( http: / / www.21cnjy.com )议明确提出“公有制实现形式可以而且应当多样化”,“非公有制经济是中国社会主义市场经济的重要组成部分”。这次会议应是(

)

A、中共十一届三中全会

B、中共十四大

C、中共十四届三中全会

D、中共十五大

11、中共十四大后,“下海创市场”成为人们日常话题的重要内容,中共十四大中与此直接相关的是(

)

A、开始农业、手工业和资本主义工商业的

( http: / / www.21cnjy.com )社会主义改造

B、推广家庭联产承包责任制

C、明确经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济

D、决定在深圳、珠海、厦门设立经济特区

12、1978

年10月,美国通用汽车

( http: / / www.21cnjy.com )公司催事长在一次访华的谈话中提到有关“合资经营”,将其比作“结婚”,建立一个共同的家庭。中方认为他说得有道理。但实际上是不可能的。这说明( )

A、中方认识到了西方制度的局限性

B、“左”的思想依然影响着国人

C、改革开放初期尚未达成思想共识

D、中美关系尚未得到明显改善

13、下图是1958年6月12日《人民日报》发表的湖北省光化县崔营乡幸福社第二生产队“二亩九分小麦亩产3530斤”的报道。这反映出当时( )

( http: / / www.21cnjy.com )

A、国民经济比例严重失调

B、创新了经济发展的模式

C、生产急于求成

D、粮食产量大幅提高

14、1961年,中共中央农村工作

( http: / / www.21cnjy.com )部的一份报告指出:部分干部和农民对集体生产信心不足,以致发展到变相恢复单干,有的地方出现了“父子队”“兄弟队”式家庭作业。报告所指出的历史现象( )

A、有利于农村经济的恢复

B、影响到农业合作化运动的开展

C、是国民经济调整的结果

D、纠正了农村工作中的“左”倾错误

15、下列图片体现了我国农村生产关系调整的三个阶段。这三次调整都(

)

( http: / / www.21cnjy.com )

A、遵循了经济发展的客观规律

B、适应了不断变化的具体国情

C、促进了农业生产的持续发展

D、坚持了社会主义公有制原则

16、从1957年到1978年,尽管粮食

( http: / / www.21cnjy.com )产量和单位面积产量都有了增长,但1978年全国人均占有粮食大体上还只相当于1957年的水平,全国农业人口平均全年收人只有70多元,平均每个生产大队的集体积累不到1万元,有的地方甚至不能维持简单的再生产。这主要是因为( )

A、 农民生产积极性受压制

B、人口快速增长阻碍了农业发展

C、农业生产力呈倒退之势

D、土地公有制不适用于现代农业

17、据统计1997年我国公共有制经

( http: / / www.21cnjy.com )济创造的国内生产总值占整个国内生产总值的比重为75.8%,与此同时,全国注册的工商业个体经济和私营经济是4947家,三资企业23.6万家,股份制试点企业68万家。注册资金17302亿元。材料反映了( )

A、公有制经济逐渐实行了股份制

B、所有制结构的根本改变

C、多种所有制经济形式发展加快

D、非公有制经济逐渐主导

二、材料分析题(共2题;共20分)

18、阅读材料,回答问题。

材料一:1956年9月,中国共产党第八次全国代表大会在北京举行。毛泽东指出大会的任务是“为了建设一个伟大的社会主义的中国而奋斗”。刘少奇作政治报告,对国内主要矛盾变化作出判断,并提出党和国家在新形势下的主要任务。周恩来提出在综合平衡中稳步前进的经济建设方针。陈云针对急切期望实现“纯而又纯”绵社会主义的想法,指出:“计划生产是工农业生产的主体,按照市场变化而在国家计划许可范围内的自由生产是计划生产的补充。”这些报告和讲话体现了中国共产党在探索建设社会主义道路方面取得的初步成果。——摘编自《中华人民共和国史(1956-1965)》等

材料二:下图所示为我国经济体制改革进程中国有企业的一种治理模式

( http: / / www.21cnjy.com )

——引自《中国国有企业改革30年研究》

(1)根据材料一和所学知识,指出中国共产党召开这次全国代表大会的历史背景。

(2)根据材料二和所学知识,指出上述模式所体现的企业制度,这一制度的建立适应了什么经济体制的要求?概括指出该经济体制的建立过程。

19、阅读下列材料:

材料一

20世

( http: / / www.21cnjy.com )纪50年代上半期,是中国计划经济体制形成时期。这个时期,由于朝鲜战争的爆发,中国的国家安全受到威胁,而国内落后的工业和众多的人口,使得建立独立工业体系和提高积累率成为促进经济发展的两个重要因素。在这种背景下,强大的政府自然要选择政府主导型的发展模式,而这种要求与中国共产党的社会主义目标相结合,就使中国走上了单一公有制和计划经济道路。

——武力《中国计划经济的重新审视与评价》

材料二

1960年,中共中央发出《十二条》,肯定了农村集市在活跃农村经济发展方面的作用。……1962年中共中央发出《农业六十条》等指示,允许和鼓励社员种自留地和发展家庭副业。……在中国传统计划经济体制覆盖的范围中,农村是计划较薄弱的环节,在“大集体”下存在着自留地、自由市场等“小自由”。……当我国开始启动经济体制市场化进程时,自留地、自由市场等“小自由”必定成为改革的先导。

——《中国计划经济体制下农村自由市场的历史考察》

材料三

陈云指出,“必须考虑到我国人多、地大、各地情况不一样这个事实”,要求中央对地方、地方对工商企业的权力“集中不能过分”,“中央不可能包揽全国的事情,所以应当有适当的分权”,“扩大地方的职权是完全必要的”“有些企业的管理权要下放,财务要下放,利润也要下放”。他的这些主张,得到了毛泽东、刘少奇、周恩来等的肯定,委托他主持制定改进经营管理体制的具体实施方案。他亲自代国务院起草了《关于改进工业管理体制的规定》等三个文件,在全国实施。这些措施的提出和实行,对调动地方和企业的积极性产生了十分积极的作用。

——人民网《陈云对中国社会主义建设道路的探索及其卓越贡献》

材料四

中国传统计划经济体制是人为构建起来的一种体制。政府是这一体制的构建者,也是计划者,因此,政府是整个体制的主体。……一方面,政府必然又是传统计划经济体制的保护者,政府为了确保自身意志得以实现,必然自觉或不自觉地保护传统计划经济体制。另一方面,政府必然是传统计划经济体制的改革者,只有政府的自觉革命,才可能推动这一体制的改革。

——赵凌云《1949—2008年间中国传统计划经济体制产生、演变与转变的内生逻辑》

请回答:

(1)据材料一,概括促成中国计划经济体制形成的因素。

(2)有人提出以下观点:“正是

( http: / / www.21cnjy.com )传统计划经济体制的‘中国特色’决定了中国计划经济体制的‘可改革性’,也决定了1979年以来中国改革路径的选择。”运用材料二、三、四,结合所学知识,对这一观点进行论证。

答案解析部分

一、单选题

1、【答案】D

【考点】对外开放格局的初步形成

【解析】【分析】本题考查对外开放。十一届三中全会以来,国家设立了深圳、珠海、汕头、厦门和海南5个经济特区,排除①;②③④都包括在长江三角洲地区,D项符合题意。

2、【答案】C

【考点】经济体制改革

【解析】【分析】十一届三中全会做出改革开放的伟大决策,经济体制改革率先从农村展开,后逐步进行城市经济体制改革,材料中城乡差距最小年的出现是因为农村改革已全面展开,城市改革刚刚起步的缘故。

3、【答案】C

【考点】农业的主要耕作方式和土地制度,经济体制改革

【解析】【分析】本题考查学生解读史料获取信息的能力。材料歌谣中“筛麦子,磨面面,外婆来了吃啥饭?吃燃面,打鸡蛋。杀公鸡,叫鸣哩。杀母鸡,下蛋哩。杀鸭子,鸭子叫的嘎嘎的”说明小农经济典型的经济特征封闭性,故本题选择C项。A说法错误;B材料反映是畜牧业;D无从反映。

4、【答案】D

【考点】20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践

【解析】【分析】从时间上看,这一时期中国处在一五计划建设时期,一五时期,中国借鉴苏联社会主义建设的经验,做出了优先发展重工业的决定,并强调要处理好重工业、轻工业和农业的关系。故选D。

5、【答案】A

【考点】20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践

【解析】【分析】本题考查学生解决问题的能力,就时间上分析,1829加上126年正好是1955年,而此时中国正在进行三大改造,公私合营是对工商业改造的重要方式。故选A。

6、【答案】C

【考点】20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践

【解析】【分析】题干中的关键词是“互助”“合作社”,据此判断是1953-1956年的三改时期的农业改造,C项正确。A项1958年开始,公社取代合作社。B项是集体所有个体经营,一家一户,故排除。D项八大方针是“在综合平衡中稳步前进”与题干不符,排除D项。

7、【答案】A

【考点】20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践

【解析】分析】工作重心向社会主义现代化建设的转变是十一届三中全会,所以B错误,社会主义初级阶段的理论是在中国十三大,所以C不正确,全面总结新民主主义革命的经验是毛泽东的《论十大关系》,所以D不正确,中共八大客观分析了当时的国内形势与主要矛盾的变化,是对社会主义建设道路的正确探索,所以选A

8、【答案】D

【考点】对外开放格局的初步形成

【解析】【分析】本题考查的是开放浦东新区。1990年,党中央作出开发与开放上海浦东新区的决定,促进了浦东经济发展,体现了我国对外开放政策,故选D。

9、【答案】C

【考点】多极化趋势在曲折中发展,经济体制改革,对外开放格局的初步形成

【解析】【分析】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,结合材料中的时间特征“1985年”和所学史实可以判断出A、B、D三项说法不符合题意要求,20世纪80年代美苏关系依旧是冷战,1991年苏联解体后两极格局瓦解,世界格局的出现重大变化,1978年中共十一届三中全会既已确定改革开放方针,C项说法正确,世界局势的长期和平为中国推行改革开放政策提供了有利的国际环境,所以答案选C。

10、【答案】D

【考点】社会主义市场经济体制的建立

【解析】【分析】1997年9月,中国共产党第十五次全国代表大会对社会主义市场经济理论有了更进一步的创新,报告指出:“非公有制经济是中国社会主义市场经济的重要组成部分”。这对我国赎回经济的发展起到了很大的促进作用。故选D。

11、【答案】C

【考点】经济体制改革,社会主义市场经济体制的建立

【解析】【分析】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。纵观整个材料不难发现,中共十四大就是要建立市场经济体制,所以本题答案只能是C.明确经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济。无论材料怎样的新颖,但是考的和心知识点只是“中共十四大就是要建立市场经济体制”,其他几个和中共十四大毫无关系。

12、【答案】B

【考点】经济体制改革,对外开放格局的初步形成

【解析】【分析】结合时间可知当时人们对新鲜事物尽管觉得有趣但还是觉得不可能实现,在于人们的思想还不够解放,文化大革命和左倾错误思想的影响,还依然存在;再有就是长期奉行一边倒,以及主动关门,使得对西方经济发展形势缺乏足够的了解,所以当时的中方代表认为合资是不可能的。故选B。

13、【答案】C

【考点】20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践

【解析】【分析】本题考查学生读图分析问题的能力,由图上的大帽子和1958年这个提示,可以看出当时是左倾错误发展,浮夸风盛行,这符合人们当时的心情,但违背经济建设的规律。故选C。

14、【答案】A

【考点】20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践

【解析】【分析】本题旨在考查学生知识迁移和灵活运用的能力。根据题干材料关键信息“变相恢复单干”、“‘父子队’‘兄弟队’式家庭作业”,这符合20世纪70年代末以来家庭联产承包责任制“分田单干”“包产到户”特征。据此,可知,D项错误;土地性质还是集体土地所有制;B项错误,农业合作化在先前已经实行;C项属于不相关。本题正确答案选A。

15、【答案】D

【考点】20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践,经济体制改革

【解析】【分析】本题考查声场关系的调整。人民公社化运动违背了经济建设的规律,挫伤了人们的生产积极性,排除AC;同时它也不适合中国的国情,排除C;

D反映的是计划经济的确立、人民公社化运动(一打二公)以及公有制下的经济诶制改革。故选D。

16、【答案】A

【考点】20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践

【解析】【分析】造成这种局面原因主要有二:一是“左”的错误的干扰,上个世纪50年代后期开始运动不断,搞得人心惶惶,无心抓生产;二是体制的束缚,“一大二公”的人民公社体制,造成干好干坏一个样,严重地挫伤了广大农民的生产积极性。故选A。

17、【答案】C

【考点】经济体制改革

【解析】【分析】根据材料中的叙述里面提出了在1997年以后我国国内多种经济成分并存的情况,所以C正确,B没有涉及国有企业地

的动摇;D不是重点发展的个体经济;A没有涉及国企改革。

二、材料分析题

18、【答案】(1)背景:社会主义制度基本建

( http: / / www.21cnjy.com )立;探索社会主义建设道路。

(2)制度:现代企业制度。

体制:社会主义市场经济体制。

过程:1984年中共十二届三中全会通过了《关于经济体制改革的决定》;

1992年中共十四大明确提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制;

1993年十四届三中全会通过关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定,把建立社会主义市场经济体制的目标具体化、系统化;

1997年中共十五大明确指出“非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分”;

2000年底,我国初步建立了社会主义市场经济体制。

【考点】20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践,经济体制改革

【解析】【分析】本题主要考察20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践与经济体制改革。材料一,就时间判断,其背景为三大改造完成,社会主义制度基本确立,中国进入探索社会主义建设道路的时期;材料二考察城市经济体制改革,属于识记知识,结合教材回答即可。

19、【答案】(1)因素:朝鲜战争威胁国家安

( http: / / www.21cnjy.com )全;国内经济发展的要求;强大的政府权力;社会主义目标的追求。

(2)传统计划经济体制的中国特色包括:农村中存在农村集市、自留地和家庭副业;地方和企业具有一定的职权;政府是体制的主体。这些因素的存在决定了计划经济体制的可改革性,也决定了中国改革路径的选择:农村中的“小自由”成为改革的先导,经济体制改革先在农村展开,实行家庭承包责任制。地方和企业具有一定的职权,有利于提高地方和企业的积极性,改革是自下而上推进的,城市经济体制改革的重点是企业改革。政府是体制的保护者,也可成为改革者。中国改革是在政府的主导下进行的。

【考点】20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践,中共十一届三中全会

【解析】【分析】(1)本小问的因素,依据材料一“由于朝鲜战争的爆发,中国的国家安全受到成胁”可以得出朝鲜战争威胁国家安全;依据材料一“而国内落后的工业和众多的人口,使得建立独立工业体系和提高积累率成为促进经济发展的两个重要因素”可以得出国内经济发展的要求;依据材料一“强大的政府自然要选择政府主导型的发展模式”可以得出强大的政府权力;依据材料一“这种要求与中国共产党的社会主义目标相结合,就使中国走上了单一公有制和计划经济道路”可以得出社会主义目标的追求。(2)本小问是论述题,首先明确观点,观点是传统计划经济体制的‘中国特色’决定了中国计划经济体制的‘可改革性’,也决定了1979年以来中国改革路径的选择,然后对观点进行论证,论证时可从传统计划经济体制的中国特色的内容、改革的因素、措施以及特点等方面进行说明.要求观点明确;史论结合;逻辑严密;表述清楚。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势