第二课《王何必曰利》课件

文档属性

| 名称 | 第二课《王何必曰利》课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 305.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-05-04 13:15:01 | ||

图片预览

文档简介

课件30张PPT。王

何

必

曰

利 王何必曰利1、翻译并理解文中文言知识。

2、掌握孟子对比论证的方法。????????

3、领会孟子思想对今天的启示意义,

树立正确的价值观 本课分成两课时完成,第一课时主要是诵读、翻译、文言知识积累,也为第二课时的分析打下基础。第二课时先单则选文进行详细解读,再整体对比学习正反对比论证。最后由“利与义”的关系进行讨论,期间教师列举一些社会上一些重利义的商家的做法再播放一下一代商人胡雪岩的为商之道。通过对比让学生一目了然的明白如何处理“利与义”的关系。最后留一篇关于“利与义”的作文要求有正反对比论证。

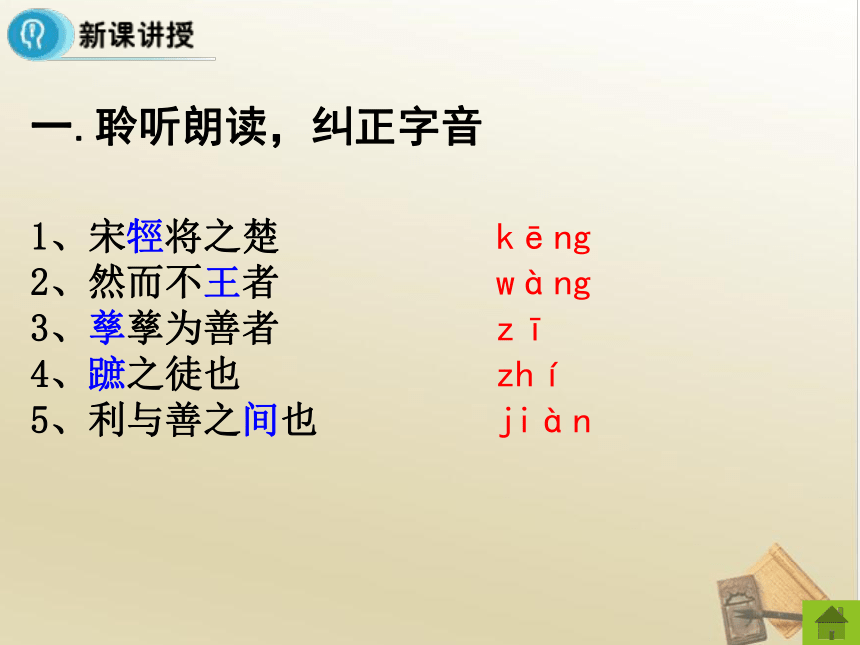

本课的重点是引导学生树立正确的利义观;难点是处理文言知识点和学习正反对比论证的方法。 俗话说:人为财死,鸟为食亡。这种说法有一定的道理。当今社会是一个物质社会,人们追求财利并没有什么错。但是如果我们两眼仅仅盯住财利,而不顾道德、法规、法律,这种做法又是可鄙的。孔子曾经说过:“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也。”孟子曰:“鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。”今天我们再通过学习孟子的文章,对“利”“义”的关系有个初步了解。 一.聆听朗读,纠正字音1、宋牼将之楚?? ?

2、然而不王者????

3、孳孳为善者?

4、蹠之徒也??

5、利与善之间也 kēng

wàng

zī

zhí

jiàn 二.结合注释,疏通文意 孟子谒见梁惠王。梁惠王说:“老人家,不辞长途辛苦而来,将有使我的国家得利的手段吧?”

孟子回答说:“大王为什么一定说利呢?只要讲仁义就行了。假如大王说:‘用什么使我的国家获利呢?’大夫说:‘用什么使我的封地获利呢?’士和百姓说:‘用什么使我自己获利呢?’上层下层互相从对方那里谋取财利,国家就危险了!拥有一万辆兵车的国家,杀害国君的人一定是拥有一千辆兵车的大夫;拥有一千辆兵车的国家,杀害国君的一定是拥有一百辆兵车的大夫。国家有一万而大臣拥有其中的一千,或者国家有一千而大臣拥有其中的一百,这不能说不多了。但如果以义为后,以利为先,那么大臣不杀掉国君而全部夺取他的财利,就不会感到满足。没有一个有仁心却会遗弃父母的人,没有一个讲道义却会把君王摆在次要位置上的人。大王只讲仁义就行了,为什么一定要说利呢?” 宋牼将要到楚国去,孟子在石丘这个地方遇到了他,问道:“先生将要去什么地方?”宋牼说:“我听说秦、楚两国交战,我将去谒见楚王,劝说他使他停止战争。如果楚王不高兴,我将去见谒见秦王,劝说他使他停止战争。楚王、秦王两人人当中,我将有投合的。”孟子说:“我不敢问详细的情况,希望听听您做这件事的大致意向,先生将怎样去游说他们?”宋牼说:“我将向他们说明两国交兵是不利的。”

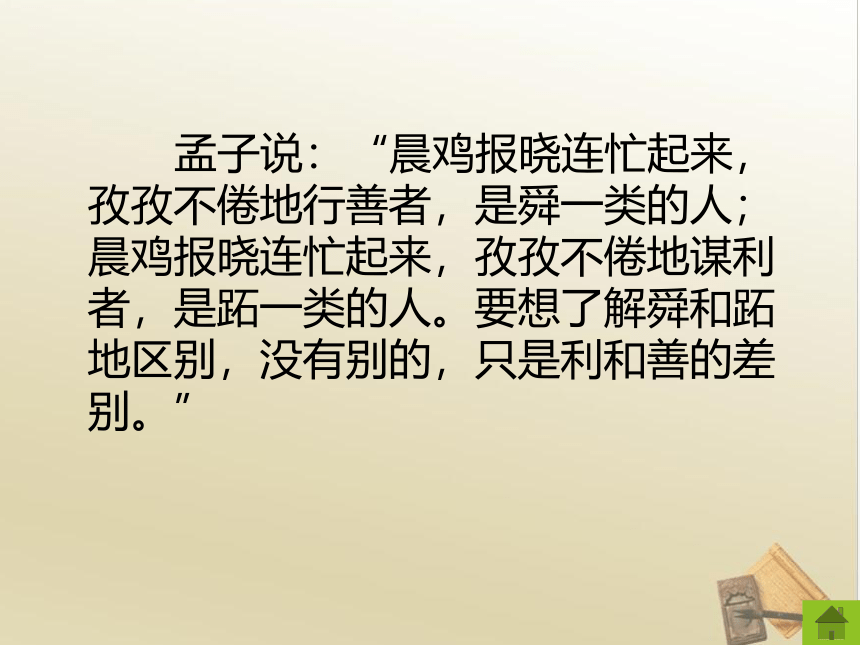

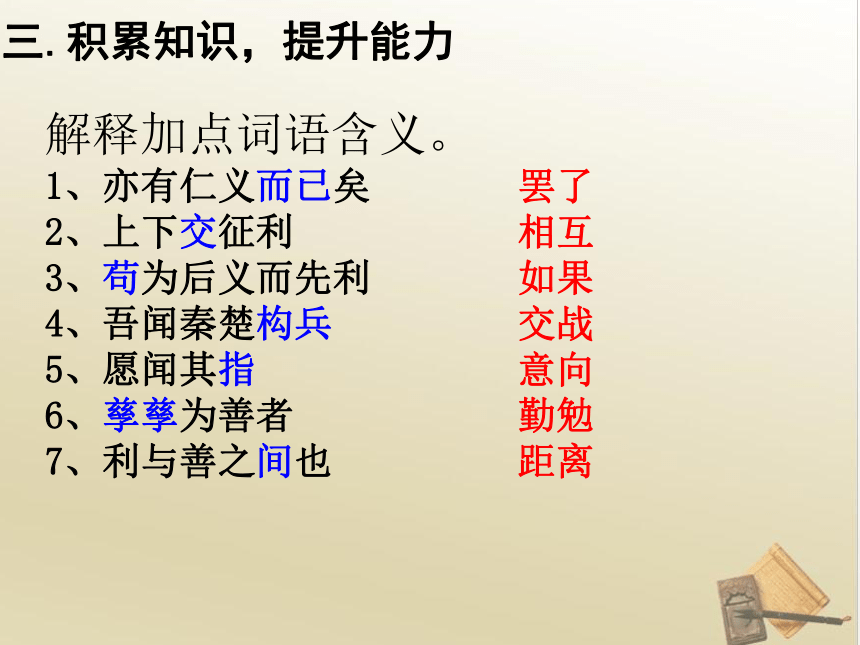

孟子说:“先生的动机是很好的,可是先生的提法却不行。先 生用利去劝说秦王楚王,秦王楚王因为有利而高兴,于是停止军 事行动;军队的官兵也因为有利而高兴,于是乐于罢兵。做臣下 的心怀利害关系来侍奉君主,做儿子的心怀利害关系来侍奉父亲, 做弟弟的心怀利害关系来侍奉哥哥,这就会使君臣之问、父子之 间、兄弟之间都完全去掉仁义,心怀利害关系来互相对待,这样 不使国家灭亡的,是没有的。若是先生以仁义的道理去劝说秦王 楚王,秦王楚王因仁义而高兴,于是停止军事行动;军队的官兵 也因仁义而高兴,于是乐于罢兵。做臣下的心怀仁义来侍奉君主, 做儿子的心怀仁义来侍奉父亲,做弟弟的心怀仁义来侍奉哥哥,这 就会使君臣之间、父子之问,兄弟之间都完全去掉利害关系,心怀仁义来互相对待,这样还不能够使天下归服的,是没有的。何必要去谈听‘利’呢?” 孟子说:“晨鸡报晓连忙起来,孜孜不倦地行善者,是舜一类的人;晨鸡报晓连忙起来,孜孜不倦地谋利者,是跖一类的人。要想了解舜和跖地区别,没有别的,只是利和善的差别。” 三.积累知识,提升能力解释加点词语含义。

1、亦有仁义而已矣???????? ?

2、上下交征利???????

3、苟为后义而先利 ?

4、吾闻秦楚构兵?

5、愿闻其指??? ?

6、孳孳为善者

7、利与善之间也?罢了

相互

如果

交战

意向

勤勉

距离 指明下列句子中加点词语的特殊用法。

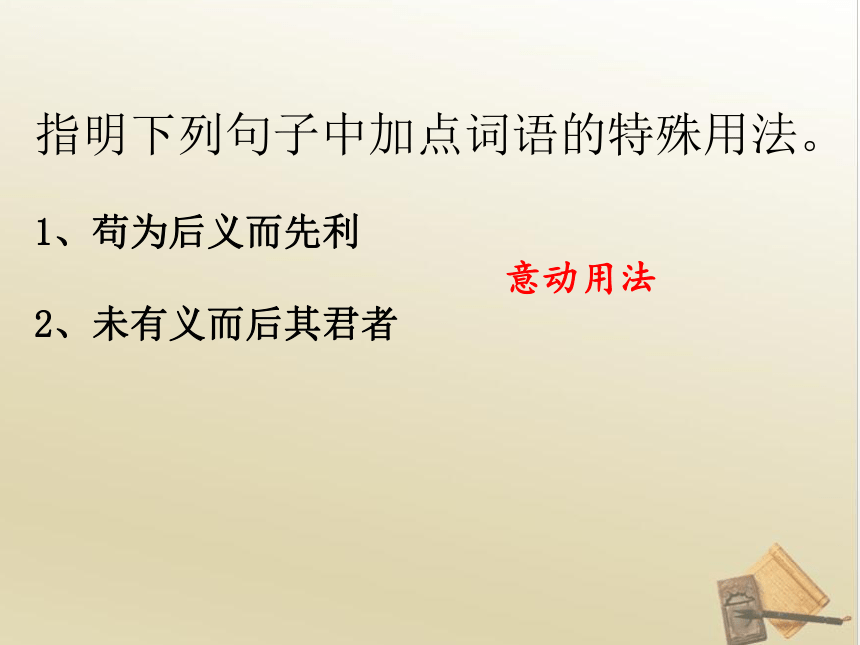

?

1、苟为后义而先利??

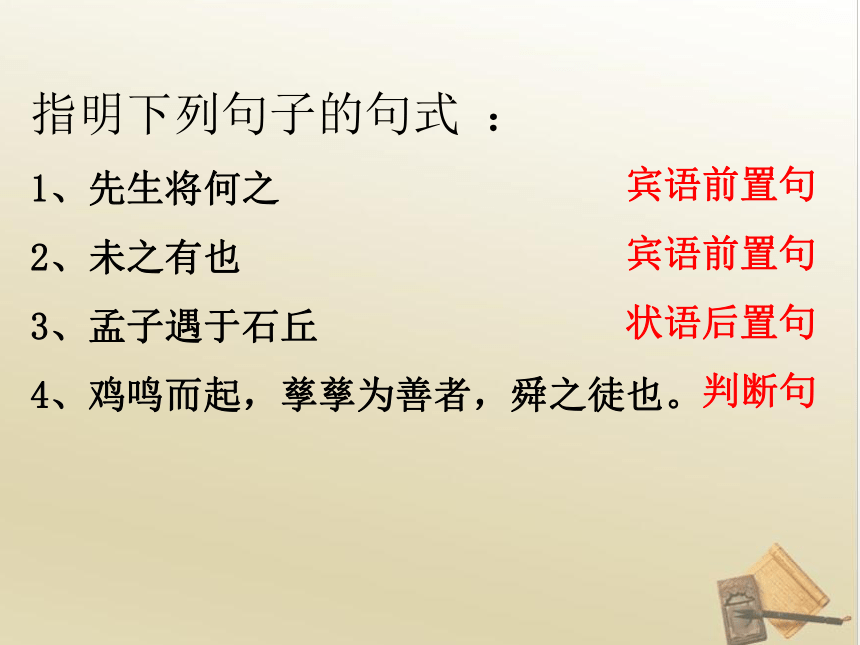

2、未有义而后其君者意动用法?? 指明下列句子的句式?:

1、先生将何之

2、未之有也

3、孟子遇于石丘

4、鸡鸣而起,孳孳为善者,舜之徒也。

宾语前置句

宾语前置句

状语后置句

判断句结合注释,理解重要语句。

?

1、王!何必曰利?亦有仁义而已矣?

2、万取千焉,千取百焉,不为不多矣。苟为后义而先利,不夺不餍。未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。王亦曰仁义而已矣,何必曰利????

3、楚王不悦,我将见秦王说而罢之。二王我将有所遇焉。?

4、为人臣者怀仁义以事其君,为人子者怀仁义以事其父,为人弟者怀仁义以事其兄,是君臣、父子、兄弟去利,怀仁义以相接也,然而不王者,未之有也。何必曰利?四.立足原文,探讨分析(1)分析选文一:

1、找出孟子在选文中的中心论点?

2、说出孟子所用的论证方法?

1、面对梁惠王关于利的问题,首先亮出自己的观点:王何必曰利?亦有仁义而已矣。 2、通过反面分析“利”的坏处国危矣举例论证:不夺不魇3、通过正面阐述“义”的好处:推行仁义才是大利所在。4、再次强调论点,首尾呼应,突出自己鲜明的立场:义先于利。举例论证

仁不遗其亲

义不后其君正反对比论证王何必曰利分析选文二:

1、孟子数落宋牼的目的是什么??

2、孟子是如何说理的?

?结论:

何必曰利

正反对比

论证 2、因利罢师:

君臣成仇、父子反目、兄弟割袍

——国破家亡?

因仁罢师:

君臣一体、父慈子孝、手足情深

——称霸天下? 1、反对他从“利”角度去劝说两国国君 分析选文三:

作者在第3则内容中,强调了什么?

又用了什么论证方法?分析利与善对人的发展倾向所产生的不同影响 :

扬善——

逐利——

“鸡鸣而起”一章也运用正反对比论证方法,可由此分析利与善对人的发展倾向所产生的不同影响。圣贤之君杀人魔王四.立足原文,探讨分析(2)1、三则选文都用了正反对比论证的方法,有什么好处?1.急功近利就会弑君杀父,

躬行仁义则会忠君孝父;

2.逐利兄弟割袍、父子反目、

君臣成仇,国将不国;

行义兄弟情深、父子同德、

君臣同心,称霸天下。

3.扬善成为圣贤之君;

逐利则成为杀人魔王。论证更有力

观点更鲜明 2、从选文看孟子是否要人们完全不考虑“利”,放弃“利”呢?请说说你对孟子的义利观的理解。 不够准确。孟子并不是一味地反对追求“利”,仁义应该放在私利之上,推选仁义才是大利所在。 3、对比近年来商人只顾追逐钱利,不顾仁义道德,将人们的生命健康安全弃之如敝履的事情(如含瘦肉精的双汇火腿、含三聚氰胺的三鹿婴儿奶粉、含地沟油的川菜火锅,毒豆芽、皮革奶、染色馒头)和一代大商人胡雪岩先义后利,谈谈作为一代中学生你该如何做??《胡雪岩的启示》视频 所谓义,一般是指与礼制紧密相关的封建道德规范。所谓利,范指利益,主要是指人们的物质利益。可见,义利问题就是指人的道德与物质利益之间的关系问题。孟子的义利观的真正含义,对于我们今天考虑、衡量和处理个人与集体、集体与国家之间的利益关系问题时,无疑具有深刻的启迪意义。我借用山西一家曾称雄国内商界500年之久的晋商?商号的一幅对联:“大丈夫仁中取利,真君子义内求财”送给大家。希望你们走上社会能成为对联中的大丈夫和真君子。急功近利就会弑君杀父,

逐利兄弟割袍、父子反目、

君臣成仇,国将不国;

逐利则成为杀人魔王。王何必曰利躬行仁义则会忠君孝父;

行义兄弟情深、父子同德、君臣同心,称霸天下; 扬善成为圣贤之君。正反义利并重

以义为先 根据今天所谈论的内容写一篇关于“利与义”的作文,要求使用正反对比论证的手法。孟子的义利观 “义”,孟子主要把它看作是人在生活中应遵循的,应内化于心的一种行为标准,一种道德规定。

“利”在孟子的思想学说中主要指实实在在的利益、好处,可以说相当于我们现在通用的“利益” 。

孟子的义利观:

首先,孟子积极肯定了人皆有物利需求,认为这种物利需求从根本上说是必然的,合理的。对于生存着和需要生存着的人来说,有些需求是不可或缺的,他认识到人活着就有需求,人的需求是开放的,而且一些需求必须不断地得到满足。因而当政者要顺着民众的需求,使他们丰衣足食、安居乐业。“饥者易为食,渴者易为饮。”(《公孙丑》)

“谷与鱼鳖不可胜食,林木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。”(《梁惠王上》) 孟子的义利观:

其次,孟子认为,物利和道德是相关相联的、相生相长的。孟子指出,在尽量使物质享受达到一定水平以满足人们的生活需求的同时,务必加强教育,加强人伦道德观念的培养 。 “王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨;壮者以暇日修其孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上,可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣。”(《梁惠王上》)义利并重、以义为先的政治观

合乎礼义、以义待利的生活观

崇义尚道、舍生取义的人生观 纵观《孟子》全书,我们可以看到它洋溢着孟子崇高的精神境界和不渝的救世情怀:以民为本,以利为本,崇古尚贤,崇义尚道,自承先圣,身任天下。正因为那个变革性、过渡性时代的礼乐崩坏、诸侯恣行、政由强国、社会动荡、民不聊生,孟子以天下苍生黎民为念,高举仁义的思想大旗四处游说,奔走呼号。表达了渴望丰衣足食,渴望安居乐业,渴望和平、统一、稳定的心声。 谢谢欣赏

2、掌握孟子对比论证的方法。????????

3、领会孟子思想对今天的启示意义,

树立正确的价值观 本课分成两课时完成,第一课时主要是诵读、翻译、文言知识积累,也为第二课时的分析打下基础。第二课时先单则选文进行详细解读,再整体对比学习正反对比论证。最后由“利与义”的关系进行讨论,期间教师列举一些社会上一些重利义的商家的做法再播放一下一代商人胡雪岩的为商之道。通过对比让学生一目了然的明白如何处理“利与义”的关系。最后留一篇关于“利与义”的作文要求有正反对比论证。

本课的重点是引导学生树立正确的利义观;难点是处理文言知识点和学习正反对比论证的方法。 俗话说:人为财死,鸟为食亡。这种说法有一定的道理。当今社会是一个物质社会,人们追求财利并没有什么错。但是如果我们两眼仅仅盯住财利,而不顾道德、法规、法律,这种做法又是可鄙的。孔子曾经说过:“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也。”孟子曰:“鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。”今天我们再通过学习孟子的文章,对“利”“义”的关系有个初步了解。 一.聆听朗读,纠正字音1、宋牼将之楚?? ?

2、然而不王者????

3、孳孳为善者?

4、蹠之徒也??

5、利与善之间也 kēng

wàng

zī

zhí

jiàn 二.结合注释,疏通文意 孟子谒见梁惠王。梁惠王说:“老人家,不辞长途辛苦而来,将有使我的国家得利的手段吧?”

孟子回答说:“大王为什么一定说利呢?只要讲仁义就行了。假如大王说:‘用什么使我的国家获利呢?’大夫说:‘用什么使我的封地获利呢?’士和百姓说:‘用什么使我自己获利呢?’上层下层互相从对方那里谋取财利,国家就危险了!拥有一万辆兵车的国家,杀害国君的人一定是拥有一千辆兵车的大夫;拥有一千辆兵车的国家,杀害国君的一定是拥有一百辆兵车的大夫。国家有一万而大臣拥有其中的一千,或者国家有一千而大臣拥有其中的一百,这不能说不多了。但如果以义为后,以利为先,那么大臣不杀掉国君而全部夺取他的财利,就不会感到满足。没有一个有仁心却会遗弃父母的人,没有一个讲道义却会把君王摆在次要位置上的人。大王只讲仁义就行了,为什么一定要说利呢?” 宋牼将要到楚国去,孟子在石丘这个地方遇到了他,问道:“先生将要去什么地方?”宋牼说:“我听说秦、楚两国交战,我将去谒见楚王,劝说他使他停止战争。如果楚王不高兴,我将去见谒见秦王,劝说他使他停止战争。楚王、秦王两人人当中,我将有投合的。”孟子说:“我不敢问详细的情况,希望听听您做这件事的大致意向,先生将怎样去游说他们?”宋牼说:“我将向他们说明两国交兵是不利的。”

孟子说:“先生的动机是很好的,可是先生的提法却不行。先 生用利去劝说秦王楚王,秦王楚王因为有利而高兴,于是停止军 事行动;军队的官兵也因为有利而高兴,于是乐于罢兵。做臣下 的心怀利害关系来侍奉君主,做儿子的心怀利害关系来侍奉父亲, 做弟弟的心怀利害关系来侍奉哥哥,这就会使君臣之问、父子之 间、兄弟之间都完全去掉仁义,心怀利害关系来互相对待,这样 不使国家灭亡的,是没有的。若是先生以仁义的道理去劝说秦王 楚王,秦王楚王因仁义而高兴,于是停止军事行动;军队的官兵 也因仁义而高兴,于是乐于罢兵。做臣下的心怀仁义来侍奉君主, 做儿子的心怀仁义来侍奉父亲,做弟弟的心怀仁义来侍奉哥哥,这 就会使君臣之间、父子之问,兄弟之间都完全去掉利害关系,心怀仁义来互相对待,这样还不能够使天下归服的,是没有的。何必要去谈听‘利’呢?” 孟子说:“晨鸡报晓连忙起来,孜孜不倦地行善者,是舜一类的人;晨鸡报晓连忙起来,孜孜不倦地谋利者,是跖一类的人。要想了解舜和跖地区别,没有别的,只是利和善的差别。” 三.积累知识,提升能力解释加点词语含义。

1、亦有仁义而已矣???????? ?

2、上下交征利???????

3、苟为后义而先利 ?

4、吾闻秦楚构兵?

5、愿闻其指??? ?

6、孳孳为善者

7、利与善之间也?罢了

相互

如果

交战

意向

勤勉

距离 指明下列句子中加点词语的特殊用法。

?

1、苟为后义而先利??

2、未有义而后其君者意动用法?? 指明下列句子的句式?:

1、先生将何之

2、未之有也

3、孟子遇于石丘

4、鸡鸣而起,孳孳为善者,舜之徒也。

宾语前置句

宾语前置句

状语后置句

判断句结合注释,理解重要语句。

?

1、王!何必曰利?亦有仁义而已矣?

2、万取千焉,千取百焉,不为不多矣。苟为后义而先利,不夺不餍。未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。王亦曰仁义而已矣,何必曰利????

3、楚王不悦,我将见秦王说而罢之。二王我将有所遇焉。?

4、为人臣者怀仁义以事其君,为人子者怀仁义以事其父,为人弟者怀仁义以事其兄,是君臣、父子、兄弟去利,怀仁义以相接也,然而不王者,未之有也。何必曰利?四.立足原文,探讨分析(1)分析选文一:

1、找出孟子在选文中的中心论点?

2、说出孟子所用的论证方法?

1、面对梁惠王关于利的问题,首先亮出自己的观点:王何必曰利?亦有仁义而已矣。 2、通过反面分析“利”的坏处国危矣举例论证:不夺不魇3、通过正面阐述“义”的好处:推行仁义才是大利所在。4、再次强调论点,首尾呼应,突出自己鲜明的立场:义先于利。举例论证

仁不遗其亲

义不后其君正反对比论证王何必曰利分析选文二:

1、孟子数落宋牼的目的是什么??

2、孟子是如何说理的?

?结论:

何必曰利

正反对比

论证 2、因利罢师:

君臣成仇、父子反目、兄弟割袍

——国破家亡?

因仁罢师:

君臣一体、父慈子孝、手足情深

——称霸天下? 1、反对他从“利”角度去劝说两国国君 分析选文三:

作者在第3则内容中,强调了什么?

又用了什么论证方法?分析利与善对人的发展倾向所产生的不同影响 :

扬善——

逐利——

“鸡鸣而起”一章也运用正反对比论证方法,可由此分析利与善对人的发展倾向所产生的不同影响。圣贤之君杀人魔王四.立足原文,探讨分析(2)1、三则选文都用了正反对比论证的方法,有什么好处?1.急功近利就会弑君杀父,

躬行仁义则会忠君孝父;

2.逐利兄弟割袍、父子反目、

君臣成仇,国将不国;

行义兄弟情深、父子同德、

君臣同心,称霸天下。

3.扬善成为圣贤之君;

逐利则成为杀人魔王。论证更有力

观点更鲜明 2、从选文看孟子是否要人们完全不考虑“利”,放弃“利”呢?请说说你对孟子的义利观的理解。 不够准确。孟子并不是一味地反对追求“利”,仁义应该放在私利之上,推选仁义才是大利所在。 3、对比近年来商人只顾追逐钱利,不顾仁义道德,将人们的生命健康安全弃之如敝履的事情(如含瘦肉精的双汇火腿、含三聚氰胺的三鹿婴儿奶粉、含地沟油的川菜火锅,毒豆芽、皮革奶、染色馒头)和一代大商人胡雪岩先义后利,谈谈作为一代中学生你该如何做??《胡雪岩的启示》视频 所谓义,一般是指与礼制紧密相关的封建道德规范。所谓利,范指利益,主要是指人们的物质利益。可见,义利问题就是指人的道德与物质利益之间的关系问题。孟子的义利观的真正含义,对于我们今天考虑、衡量和处理个人与集体、集体与国家之间的利益关系问题时,无疑具有深刻的启迪意义。我借用山西一家曾称雄国内商界500年之久的晋商?商号的一幅对联:“大丈夫仁中取利,真君子义内求财”送给大家。希望你们走上社会能成为对联中的大丈夫和真君子。急功近利就会弑君杀父,

逐利兄弟割袍、父子反目、

君臣成仇,国将不国;

逐利则成为杀人魔王。王何必曰利躬行仁义则会忠君孝父;

行义兄弟情深、父子同德、君臣同心,称霸天下; 扬善成为圣贤之君。正反义利并重

以义为先 根据今天所谈论的内容写一篇关于“利与义”的作文,要求使用正反对比论证的手法。孟子的义利观 “义”,孟子主要把它看作是人在生活中应遵循的,应内化于心的一种行为标准,一种道德规定。

“利”在孟子的思想学说中主要指实实在在的利益、好处,可以说相当于我们现在通用的“利益” 。

孟子的义利观:

首先,孟子积极肯定了人皆有物利需求,认为这种物利需求从根本上说是必然的,合理的。对于生存着和需要生存着的人来说,有些需求是不可或缺的,他认识到人活着就有需求,人的需求是开放的,而且一些需求必须不断地得到满足。因而当政者要顺着民众的需求,使他们丰衣足食、安居乐业。“饥者易为食,渴者易为饮。”(《公孙丑》)

“谷与鱼鳖不可胜食,林木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。”(《梁惠王上》) 孟子的义利观:

其次,孟子认为,物利和道德是相关相联的、相生相长的。孟子指出,在尽量使物质享受达到一定水平以满足人们的生活需求的同时,务必加强教育,加强人伦道德观念的培养 。 “王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨;壮者以暇日修其孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上,可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣。”(《梁惠王上》)义利并重、以义为先的政治观

合乎礼义、以义待利的生活观

崇义尚道、舍生取义的人生观 纵观《孟子》全书,我们可以看到它洋溢着孟子崇高的精神境界和不渝的救世情怀:以民为本,以利为本,崇古尚贤,崇义尚道,自承先圣,身任天下。正因为那个变革性、过渡性时代的礼乐崩坏、诸侯恣行、政由强国、社会动荡、民不聊生,孟子以天下苍生黎民为念,高举仁义的思想大旗四处游说,奔走呼号。表达了渴望丰衣足食,渴望安居乐业,渴望和平、统一、稳定的心声。 谢谢欣赏

同课章节目录