第七课《仁义礼智,我固有之》课件

文档属性

| 名称 | 第七课《仁义礼智,我固有之》课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-05-04 13:19:56 | ||

图片预览

文档简介

课件25张PPT。

——孟子仁义礼智,我固有之1.积累文言实词、虚词和有关的文言句式。

2.学习孟子运用比喻和对比说理的方法。

3.把握孟子的“四端”说。 本课首先由小品《扶不扶》导入进而引到性善论和性恶论,再介绍作者孟子。后听录音纠正字音。进入本课讲解,先让学生结合书下注释疏通文意。再根据文意找到四端说和如何才能实现仁义礼智。接下来让学生分析本课的论证方法。最后处理导学案上的文言知识点。本课的重点是分析性善论在现实社会中的意义,主要是引导学生自行阐释。难点是处理文言知识点。

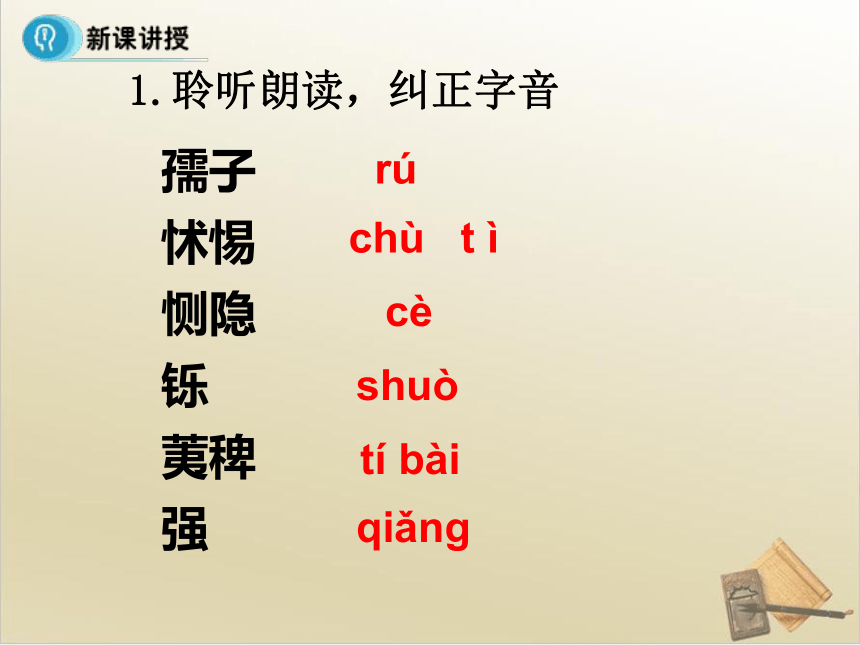

在讲解四端说的时候教师先举例再让学生举例阐释,积极互动,让学生明白性善论在现实生活中的实际意义。对于本课的文言知识点主要是通过译文来教授。 看完视频不知同学们有怎样的感受?关于人性问题的探讨是中国文化思想界历来备受关注和争议的问题。千百年来,不同时期的思想家们对此无不都进行了孜孜不倦的探索与追寻。人性的问题,早在春秋时期就已经提出来了。孟子认为“人性本善”,荀子认为“人性本恶”,对于这两周说法,后人更加认同第一种,那么什么是“性善论”,它又有怎样的现实意义呢?今天就让我们一同走进孟子的《仁义礼智,我固有之》。 沈腾小品《扶不扶》作 者 简 介1.聆听朗读,纠正字音孺子

怵惕

恻隐

铄

荑稗

强 rúchù t ìcèshuòtí bàiqiǎng2.结合注释 疏通文意1.孟子说:“每个人都有怜悯体恤别人的心情。先王由于怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。之所以说每个人都有怜悯体恤别人的心情,是因为,如果今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,必然会产生惊棋同情的。心理——这不是因为要想去和这孩子的父母拉关系,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因 为厌恶这孩子的哭叫声才产生这种惊惧问情心理的。由此看来,没有同情心,简直不是人;没有羞耻心,简直不是人;没有谦让心,简直不是人;没有是非心,简直不是人。同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。有了这四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人;认为他的君主不行的,是暴弃君主的人。凡是 有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。” 2.同情心,人人都有;羞耻心,人人都有;恭敬心,人人都有;是非心,人人都有。同情心属于仁;羞耻心属于义;恭敬心属于礼;是非心属于智。这仁义礼智都不是由外在的因素加给我的,而是我本身固有的,只不过平时没有去想它因而不觉得罢了。所以说:‘探求就可以得到,放弃便会失去。’

3.孟子说:“人之所以不同于禽兽的地方很细小,普通人把它丢弃了,君予把它保留了。舜懂得万物的原理,明白做人的道理,依从仁义行事,不是去推行仁义。”

4.孟子说:“万物都为我所具备。通过自身实践而觉得它们的正确,快乐没有比这更大了。勉力地推己及人去做,求仁没有比这更近的了。”

5.孟子说:“五谷是作物中的伎伎者,如果不成熟还及不上稀米、稗草。仁,也在于使之成熟而已。”

6.孟子说:“自暴的人不能和他有所言谈,自弃的人不能和他有所作为。言谈诋毁礼义叫做自暴,自身不能依据仁、遵循义来行事叫做自弃。仁是人们安适的住宅,义是人们正当的道路。空着安适的住宅不去居住,丢开正当的道路不去行走,可悲啊!”3.立足原文,探讨分析(1)孟子强调“人性本善”,提出“性善论”。那“性善论”在文章中具体表现在哪些方面呢?恻隐之心,仁之端也。

(恻隐,就是怜恤、同情。端,就是发

端。)?

羞恶之心,义之端也。

(羞恶,就是因自身的不善而羞耻、见他

人的不善而憎恶。)?

辞让之心,礼之端也。

(辞让,就是推让、谦让。)

是非之心,智之端也。

(是非,就是能明辨是非。)?四 端 说 孟子为我们举了一个例子,如果忽然看见小孩子将要掉进井里,人们都会有恐惧同情的心理,——不是因为与那小孩子的父母结交,不是为在乡里朋友那里求取名誉,也不是因为厌恶那小孩子的哭声才这样的。因为这种同情心是发自内心,自然而然产生的。?类似的例子还有很多很多,大家是否能说出一两个呢? 在孟子看来,作为“人”,我们每个人都已经具备了“仁义礼智”四种发端,那么,我们具备了“仁义礼智”四种发端,是不是就已经具备了“仁义礼智”这四种品德了?纵观全文,孟子认为,怎样才能达到“仁义礼智”的境界?? 3.立足原文,探讨分析(2)①“扩而充之”:扩大充实,孜孜不倦地追求。

② “求之” :讲究仁义礼智,追求美好人性!

③ “存之”:用心追求。

④“反身而诚、强恕而行”:反躬自问,诚实无欺,

宽容大度,推己及人。

⑤“熟之”:使它成熟。

⑥ “不自暴自弃”:仁是人安适的住宅,义是人正确的道路,怎能舍弃? 四心----四端----四德

恻隐、羞恶、恭敬、是非“四心”是人与“非人”的分水岭。 具备四心,也就有了四端,只要我们加强后天的修养一定会具备这四德的。

孟子的“性善论” 所蕴含的哲学思想在构建社会主义和谐社会和促进社会主义道德建设中仍然具有重要意义,你知道吗? 分析孟子在论述四端说时,采取的论证方法是什么? 3.立足原文,探讨分析(3)人皆有不忍人之心。(论点)

所以谓人皆有不忍人之心者,

今人乍见孺子将人于打,

皆有怵惕恻隐之心。

苟能充之,足以保四海;

苟不充之,不足以事父母。 事例论证对比论证1.凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。

2.五谷者,种之美者也;苟为不熟,不如荑稗。夫仁,亦在乎熟之而已矣。

3.仁,人之安宅也;义,人之正路也。旷安宅而弗居,舍正路而不由,哀哉!比喻论证运用“喻证法”时,喻体越贴近人们的实际生活,就越能深入浅出地证明论点。 4.积累知识 提升能力积累实词所以谓人皆有不忍人之心者

非恶其声而然也

自贼者也

不足以事父母

庶民去之… …的原因

讨厌

残害

侍奉

百姓句式判断

无恻隐之心,非人也。

恻隐之心,仁之端也。

自贼者也。

舜明于庶物。

察于人伦。

判断句

宾语前置

状语后置翻译:

人皆有不忍人之心。

非所以内交于孺子之父母也。

苟不充之,不足以事父母。

庶民去之,君子存之。

旷安宅而弗居,舍正路而不由,哀哉!

我们学习先秦诸子散文,不仅要掌握最基本的字词句,还要品味其中所蕴含的深刻的文化内涵。孟子说我们每一个人都有仁义礼智四种发端,但是有发端之后还要不断向内心求取,还要使他成熟,不能自暴自弃,只有这样才能把实现自身人生价值。促进国家的繁荣昌盛和社会主义和谐社会的构建。恻隐之心,仁之端也。

羞恶之心,义之端也。

辞让之心,礼之端也。

是非之心,智之端也 举例论证

对比论证

比喻论证对于本课所学和你自己对于“性善论”的理解,写一篇800字文章,来阐释何为“善” 。谢谢欣赏

——孟子仁义礼智,我固有之1.积累文言实词、虚词和有关的文言句式。

2.学习孟子运用比喻和对比说理的方法。

3.把握孟子的“四端”说。 本课首先由小品《扶不扶》导入进而引到性善论和性恶论,再介绍作者孟子。后听录音纠正字音。进入本课讲解,先让学生结合书下注释疏通文意。再根据文意找到四端说和如何才能实现仁义礼智。接下来让学生分析本课的论证方法。最后处理导学案上的文言知识点。本课的重点是分析性善论在现实社会中的意义,主要是引导学生自行阐释。难点是处理文言知识点。

在讲解四端说的时候教师先举例再让学生举例阐释,积极互动,让学生明白性善论在现实生活中的实际意义。对于本课的文言知识点主要是通过译文来教授。 看完视频不知同学们有怎样的感受?关于人性问题的探讨是中国文化思想界历来备受关注和争议的问题。千百年来,不同时期的思想家们对此无不都进行了孜孜不倦的探索与追寻。人性的问题,早在春秋时期就已经提出来了。孟子认为“人性本善”,荀子认为“人性本恶”,对于这两周说法,后人更加认同第一种,那么什么是“性善论”,它又有怎样的现实意义呢?今天就让我们一同走进孟子的《仁义礼智,我固有之》。 沈腾小品《扶不扶》作 者 简 介1.聆听朗读,纠正字音孺子

怵惕

恻隐

铄

荑稗

强 rúchù t ìcèshuòtí bàiqiǎng2.结合注释 疏通文意1.孟子说:“每个人都有怜悯体恤别人的心情。先王由于怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。之所以说每个人都有怜悯体恤别人的心情,是因为,如果今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,必然会产生惊棋同情的。心理——这不是因为要想去和这孩子的父母拉关系,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因 为厌恶这孩子的哭叫声才产生这种惊惧问情心理的。由此看来,没有同情心,简直不是人;没有羞耻心,简直不是人;没有谦让心,简直不是人;没有是非心,简直不是人。同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。有了这四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人;认为他的君主不行的,是暴弃君主的人。凡是 有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。” 2.同情心,人人都有;羞耻心,人人都有;恭敬心,人人都有;是非心,人人都有。同情心属于仁;羞耻心属于义;恭敬心属于礼;是非心属于智。这仁义礼智都不是由外在的因素加给我的,而是我本身固有的,只不过平时没有去想它因而不觉得罢了。所以说:‘探求就可以得到,放弃便会失去。’

3.孟子说:“人之所以不同于禽兽的地方很细小,普通人把它丢弃了,君予把它保留了。舜懂得万物的原理,明白做人的道理,依从仁义行事,不是去推行仁义。”

4.孟子说:“万物都为我所具备。通过自身实践而觉得它们的正确,快乐没有比这更大了。勉力地推己及人去做,求仁没有比这更近的了。”

5.孟子说:“五谷是作物中的伎伎者,如果不成熟还及不上稀米、稗草。仁,也在于使之成熟而已。”

6.孟子说:“自暴的人不能和他有所言谈,自弃的人不能和他有所作为。言谈诋毁礼义叫做自暴,自身不能依据仁、遵循义来行事叫做自弃。仁是人们安适的住宅,义是人们正当的道路。空着安适的住宅不去居住,丢开正当的道路不去行走,可悲啊!”3.立足原文,探讨分析(1)孟子强调“人性本善”,提出“性善论”。那“性善论”在文章中具体表现在哪些方面呢?恻隐之心,仁之端也。

(恻隐,就是怜恤、同情。端,就是发

端。)?

羞恶之心,义之端也。

(羞恶,就是因自身的不善而羞耻、见他

人的不善而憎恶。)?

辞让之心,礼之端也。

(辞让,就是推让、谦让。)

是非之心,智之端也。

(是非,就是能明辨是非。)?四 端 说 孟子为我们举了一个例子,如果忽然看见小孩子将要掉进井里,人们都会有恐惧同情的心理,——不是因为与那小孩子的父母结交,不是为在乡里朋友那里求取名誉,也不是因为厌恶那小孩子的哭声才这样的。因为这种同情心是发自内心,自然而然产生的。?类似的例子还有很多很多,大家是否能说出一两个呢? 在孟子看来,作为“人”,我们每个人都已经具备了“仁义礼智”四种发端,那么,我们具备了“仁义礼智”四种发端,是不是就已经具备了“仁义礼智”这四种品德了?纵观全文,孟子认为,怎样才能达到“仁义礼智”的境界?? 3.立足原文,探讨分析(2)①“扩而充之”:扩大充实,孜孜不倦地追求。

② “求之” :讲究仁义礼智,追求美好人性!

③ “存之”:用心追求。

④“反身而诚、强恕而行”:反躬自问,诚实无欺,

宽容大度,推己及人。

⑤“熟之”:使它成熟。

⑥ “不自暴自弃”:仁是人安适的住宅,义是人正确的道路,怎能舍弃? 四心----四端----四德

恻隐、羞恶、恭敬、是非“四心”是人与“非人”的分水岭。 具备四心,也就有了四端,只要我们加强后天的修养一定会具备这四德的。

孟子的“性善论” 所蕴含的哲学思想在构建社会主义和谐社会和促进社会主义道德建设中仍然具有重要意义,你知道吗? 分析孟子在论述四端说时,采取的论证方法是什么? 3.立足原文,探讨分析(3)人皆有不忍人之心。(论点)

所以谓人皆有不忍人之心者,

今人乍见孺子将人于打,

皆有怵惕恻隐之心。

苟能充之,足以保四海;

苟不充之,不足以事父母。 事例论证对比论证1.凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。

2.五谷者,种之美者也;苟为不熟,不如荑稗。夫仁,亦在乎熟之而已矣。

3.仁,人之安宅也;义,人之正路也。旷安宅而弗居,舍正路而不由,哀哉!比喻论证运用“喻证法”时,喻体越贴近人们的实际生活,就越能深入浅出地证明论点。 4.积累知识 提升能力积累实词所以谓人皆有不忍人之心者

非恶其声而然也

自贼者也

不足以事父母

庶民去之… …的原因

讨厌

残害

侍奉

百姓句式判断

无恻隐之心,非人也。

恻隐之心,仁之端也。

自贼者也。

舜明于庶物。

察于人伦。

判断句

宾语前置

状语后置翻译:

人皆有不忍人之心。

非所以内交于孺子之父母也。

苟不充之,不足以事父母。

庶民去之,君子存之。

旷安宅而弗居,舍正路而不由,哀哉!

我们学习先秦诸子散文,不仅要掌握最基本的字词句,还要品味其中所蕴含的深刻的文化内涵。孟子说我们每一个人都有仁义礼智四种发端,但是有发端之后还要不断向内心求取,还要使他成熟,不能自暴自弃,只有这样才能把实现自身人生价值。促进国家的繁荣昌盛和社会主义和谐社会的构建。恻隐之心,仁之端也。

羞恶之心,义之端也。

辞让之心,礼之端也。

是非之心,智之端也 举例论证

对比论证

比喻论证对于本课所学和你自己对于“性善论”的理解,写一篇800字文章,来阐释何为“善” 。谢谢欣赏

同课章节目录