第三课 《尚贤》 课件

图片预览

文档简介

课件34张PPT。一课时墨

子尚 贤1.掌握文中的出现的常用实词虚词及文言句式,能翻译课文。 2.理解墨子“尚贤事能”的思想并思考其对现实的指导意义。 3.学习墨子散文从不同方面层层推进进行说理的方法。 4.学习本文用事例和比喻说理的方法。 本课首先由齐桓公宽恕管仲成就霸业的故事导入,进而介绍作者及写作背景,接下来进入课文讲解,收听课文朗诵录音,了解课文的内容,归纳整理文言词句。让学生分组讨论,把握层层深入的论说方法,最后总结概括探究“尚贤”的现实意义。

在讲解课文时应该注意把握重点实词、虚词及文言句式,理解“尚贤事能”的思想及对现实的指导意义。让学生尝试自己说出观点。最后总结墨氏议论文的特点。本课配置了一个音频,可使课堂更为生动,克服了语文课堂枯燥的缺点。

先说一个故事:管仲和鲍叔牙是一对好朋友,他们分别辅佐齐襄公的两个弟弟公子纠和公子小白。为避国难,他们逃出齐国分别到了鲁国和莒国,后齐国内乱,国君被杀,伺机而动的两公子俱连夜回国。鲁国发兵送公子纠回国,并派管仲带兵堵截公子小白,管仲一箭射中小白带钩,小白倒地装死,兼程赶回齐国,成为国君,是为齐桓公。而鲁国于是慢慢地送公子纠回国,过了六天才到.后来,鲍叔牙给鲁侯写了一封信,信中写道,公子纠为齐君兄弟,齐君不忍杀他,请鲁国自己杀他,公子纠老师管仲是齐君的仇人,请把管仲送到齐国,剁成肉泥。鲁人害怕遵照执行,齐桓公要杀管仲,鲍叔牙劝说,臣幸运地跟从君上,君上成了国君,如果只想治理好齐国,有我和高奚就够了,如果君上想成就霸业,那么非管仲不可。管仲到哪个国家,哪个国家就强盛,不可以失去他。桓公听从他的建议,假装杀仇人,把管仲接到齐国。桓公和管仲谈论霸王之术,大喜过望,以其为大夫,委以政事。管仲进行改革,一时齐国大治。 但是在古代,象齐桓公这样有远见卓识的政治家并不多,而且,统治者常拥有世袭特权,他们常依据自己的喜好来提拔或罢免官员,出身社会下层的人即使是德才兼备,也往往受到压制,所以墨子的“尚贤”的主张在当时产生了重要影响,至今仍有现实意义 作者简介 墨子(约前468—前376),名翟,

鲁国人,一说宋国人,春秋战国之际

著名思想家,墨家学派的创始人。曾

任宋国大夫。初学儒,后自成学派,

广收门徒,游说诸侯,使墨学成为当

时的显学。其学说以“兼爱”、“非攻”、“尚贤”、“尚同”为核心,

对逻辑学、认识论也有探究。

《墨子》一书是墨子及其后学

著述的结集,据《汉书·艺文志》所

载,原有七十一篇,今存五十三篇。

一般认为其中《兼爱》、《非攻》、

《尚贤》、《尚同》等篇体现了墨子

本人的主要思想。背景简介 墨子生活在先秦,那是一个礼制崩坍、王权衰败、诸侯蜂争的时代,广大民众饱受战乱之苦,极渴望安定太平的生活环境。墨子对现实生活给予了积极关注与思考,映现出鲜明的忧患意识、入世风骨及救世精神。坚决无情地揭发当时战争给人民带来的灾难。他站在平民立场上为维护民众与弱小国家的生存,提出了“兼爱”、“非攻”等主张。

墨子曾经从师于儒者,学习孔子之术,称道尧舜禹,学习《诗》、《书》、《春秋》等儒家典籍。但后来逐渐舍掉儒学,形成自己的墨家学派。

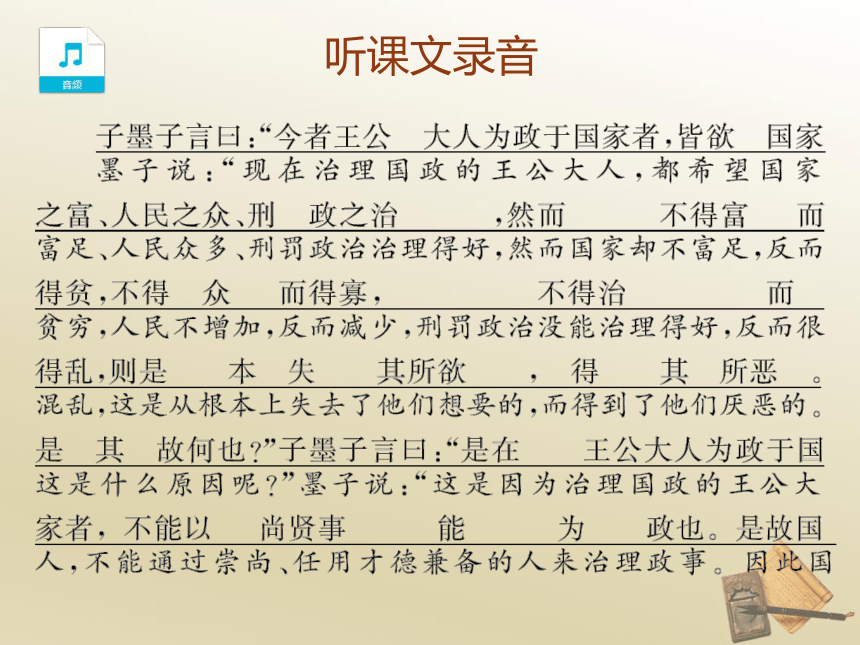

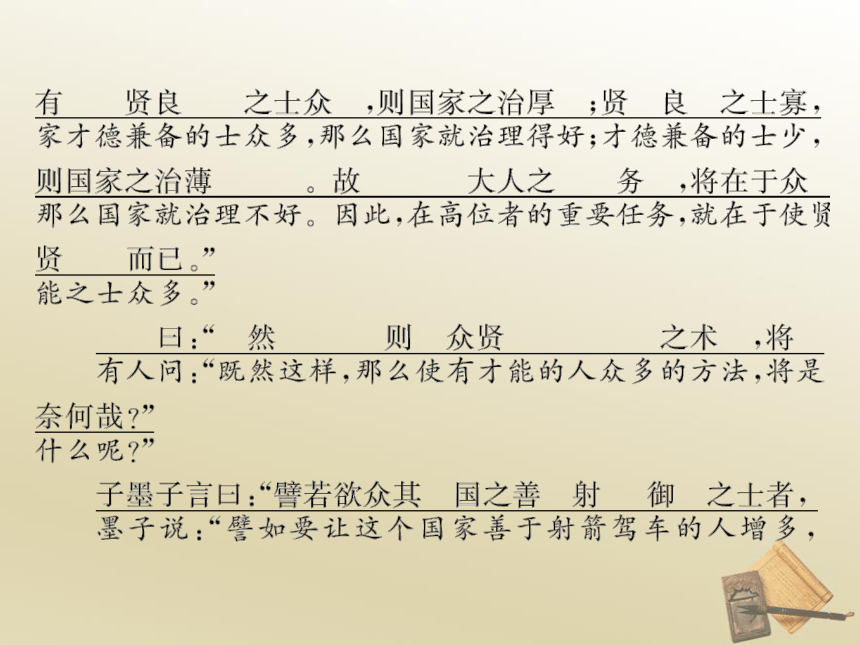

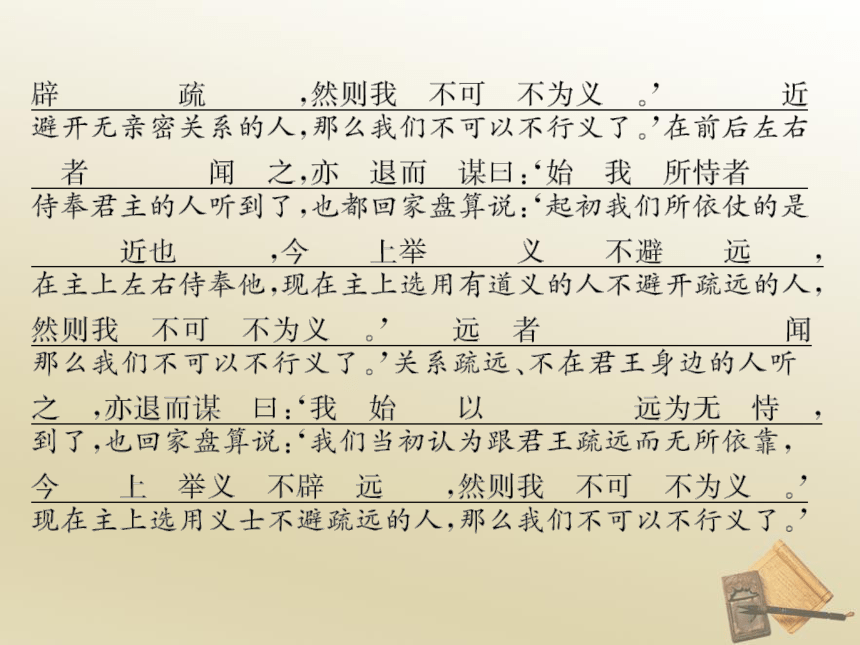

到了汉代,随着儒学统治地位的确立,墨家学派渐趋式微。但体现墨家思想精华的《墨子》一书得以保存下来,并一直流传至今。《墨子》一书由历代墨者薪尽火传,一再加工整理或集体创作而成,时间跨度从战国初至战国末,即公元前5世纪至公元前3世纪,并非成于一人之手,也非成于一时。 返回听课文录音hóngjū“辟”通“避”,回避 “萌”通“氓”,民 “谨”通 “仅”,只 “罔”通“网”,用绳线等结成的捕捉鸟用的器具“尚”通“倘”,倘若“施”通“惕”,警惕 “章”通“彰”,明显,显著 手工业作坊延伸、扩张 店铺、市场崇尚通“倘”尚且、况且自负、骄傲还,仍然 效法祖父出行时祭路神 治理不好接近减轻,减少指在高位者 表凭借或依据,用来……的任用 从根本上 在上面 使……下使……增多 使……富有,使……尊贵 美好的事,丑恶的事

①夫尚贤者,政之本也________________

②此固国家之珍而社稷之佐也________________

③是其故何也?________________

④今者王公大人为政于国家者________________判断句 判断句 宾语前置句 定语后置句5.文言句式 全文可分四段: 第一段(1自然段)指出议论的焦点,提出圣人治天下当知“乱之所自起”。

第二段(2、3、4自然段)从三方面分别论述乱“皆起不相爱”的观点。即:一、臣、子之不孝,君、父之不慈;二、盗贼之横行;三、大夫之相乱家,诸侯之相攻。

第三段(5自然段)假设、对比,说明 “天下兼相爱”,“则天下治”。

第四段(6自然段)作出“天下兼相爱则治,交相恶则乱”的结论。

重点突破

让“国之良士”增多必须“富之贵之、敬之誉之”时为什么提到“善射御之士”?二者有何区别?

提示 作者写为使“国之良士”增多,写到了“善射御之士”,采用了类比的方式。国家要想使“善射御之士”增多就必须“富之贵之、敬之誉之”。同样,国家要想使“国之良士”增多,也要“富之贵之、敬之誉之”。有人会说,难道“善射御之士”不是“国之良士”?墨子认为“国之良士”要“厚乎德行、辩乎言谈、博乎道术”,那些“善射御之士”还不能算真正的“国之良士”,这体现了墨子的时代局限性。墨子认为的那些道德品行纯厚,有口才,在治国方法方面知道得多的人才是“国家之珍而社稷之佐也”。 墨子指出“虽在农与工肆之人,……断予之令”,这体现了墨子什么样的思想?

提示 在古代,统治阶级是看不起农民与手工业者的,那些出身下层的人即使德才兼备,也往往受到压制。墨子的尚贤思想有突破性的意义。他大胆地提出:“官无常贵,而民无终贱。有能则举之,无能则下之。”这种思想,超越了统治者世代承袭地位和财富的政治状态,为出身社会下层的人才进入管理阶层开启了诱人的前景,突破了任人唯亲的弊政,这正是墨子思想的精华所在。 在所谓的“上”和“下”上,墨子和孔子的观点有何不同?

提示 墨子主张官员队伍要有一定的流动性,要能上能下,做到择优汰劣。这种思想具有一定的积极意义。

孔子则认为“上智下愚不移”。意思是说统治者是智慧的,百姓是愚昧的,这种状况是雷打不动的,具有很浓的等级观念和愚民思想,应该批判。主旨归纳

本课选文具体阐述了墨子的“夫尚贤者,政之本也”的主张。墨子在选文中采用层层推进说理的方法,从不同的方面充分证明了自己的观点。他从现实入手并以古代圣王为例,从正反两个方面充分证明了“尚贤事能”的必要性和重要性,从而从理论上阐述了为什么要“尚贤事能”。不仅如此,他还从实践上加以指导,他仍以古代圣王为例,具体阐述了“尚贤事能”的原则和方法。其中,他大胆提出的“官无常贵,而民无终贱。有能则举之,无能则下之”的“尚贤事能”原则,超越了统治者世代承袭地位和财富的政治形态,为出身社会下层的人才进入管理阶层开启了诱人的前景,高举起了以公义为标准选拔官员的大旗,向任人唯亲的弊政发起攻击。这正是墨子尚贤思想的精华所在。

墨子论辩的特色:一是言之有据,常从古圣先贤的事迹中找证据;二是立足现实,正确分析当前国家和人民的情况;三是实用性强,“发以为刑政,观其中国家百姓人民之利”,其言行总是最先考虑人民的利益。墨子提出“尚贤者,政之本也” ,并建议“虽在农与工肆之人,有能则举之” “官无常贵,而民无终贱” ,试谈谈墨子这一主张在我们当今有何借鉴意义。谢 谢 观 赏!

子尚 贤1.掌握文中的出现的常用实词虚词及文言句式,能翻译课文。 2.理解墨子“尚贤事能”的思想并思考其对现实的指导意义。 3.学习墨子散文从不同方面层层推进进行说理的方法。 4.学习本文用事例和比喻说理的方法。 本课首先由齐桓公宽恕管仲成就霸业的故事导入,进而介绍作者及写作背景,接下来进入课文讲解,收听课文朗诵录音,了解课文的内容,归纳整理文言词句。让学生分组讨论,把握层层深入的论说方法,最后总结概括探究“尚贤”的现实意义。

在讲解课文时应该注意把握重点实词、虚词及文言句式,理解“尚贤事能”的思想及对现实的指导意义。让学生尝试自己说出观点。最后总结墨氏议论文的特点。本课配置了一个音频,可使课堂更为生动,克服了语文课堂枯燥的缺点。

先说一个故事:管仲和鲍叔牙是一对好朋友,他们分别辅佐齐襄公的两个弟弟公子纠和公子小白。为避国难,他们逃出齐国分别到了鲁国和莒国,后齐国内乱,国君被杀,伺机而动的两公子俱连夜回国。鲁国发兵送公子纠回国,并派管仲带兵堵截公子小白,管仲一箭射中小白带钩,小白倒地装死,兼程赶回齐国,成为国君,是为齐桓公。而鲁国于是慢慢地送公子纠回国,过了六天才到.后来,鲍叔牙给鲁侯写了一封信,信中写道,公子纠为齐君兄弟,齐君不忍杀他,请鲁国自己杀他,公子纠老师管仲是齐君的仇人,请把管仲送到齐国,剁成肉泥。鲁人害怕遵照执行,齐桓公要杀管仲,鲍叔牙劝说,臣幸运地跟从君上,君上成了国君,如果只想治理好齐国,有我和高奚就够了,如果君上想成就霸业,那么非管仲不可。管仲到哪个国家,哪个国家就强盛,不可以失去他。桓公听从他的建议,假装杀仇人,把管仲接到齐国。桓公和管仲谈论霸王之术,大喜过望,以其为大夫,委以政事。管仲进行改革,一时齐国大治。 但是在古代,象齐桓公这样有远见卓识的政治家并不多,而且,统治者常拥有世袭特权,他们常依据自己的喜好来提拔或罢免官员,出身社会下层的人即使是德才兼备,也往往受到压制,所以墨子的“尚贤”的主张在当时产生了重要影响,至今仍有现实意义 作者简介 墨子(约前468—前376),名翟,

鲁国人,一说宋国人,春秋战国之际

著名思想家,墨家学派的创始人。曾

任宋国大夫。初学儒,后自成学派,

广收门徒,游说诸侯,使墨学成为当

时的显学。其学说以“兼爱”、“非攻”、“尚贤”、“尚同”为核心,

对逻辑学、认识论也有探究。

《墨子》一书是墨子及其后学

著述的结集,据《汉书·艺文志》所

载,原有七十一篇,今存五十三篇。

一般认为其中《兼爱》、《非攻》、

《尚贤》、《尚同》等篇体现了墨子

本人的主要思想。背景简介 墨子生活在先秦,那是一个礼制崩坍、王权衰败、诸侯蜂争的时代,广大民众饱受战乱之苦,极渴望安定太平的生活环境。墨子对现实生活给予了积极关注与思考,映现出鲜明的忧患意识、入世风骨及救世精神。坚决无情地揭发当时战争给人民带来的灾难。他站在平民立场上为维护民众与弱小国家的生存,提出了“兼爱”、“非攻”等主张。

墨子曾经从师于儒者,学习孔子之术,称道尧舜禹,学习《诗》、《书》、《春秋》等儒家典籍。但后来逐渐舍掉儒学,形成自己的墨家学派。

到了汉代,随着儒学统治地位的确立,墨家学派渐趋式微。但体现墨家思想精华的《墨子》一书得以保存下来,并一直流传至今。《墨子》一书由历代墨者薪尽火传,一再加工整理或集体创作而成,时间跨度从战国初至战国末,即公元前5世纪至公元前3世纪,并非成于一人之手,也非成于一时。 返回听课文录音hóngjū“辟”通“避”,回避 “萌”通“氓”,民 “谨”通 “仅”,只 “罔”通“网”,用绳线等结成的捕捉鸟用的器具“尚”通“倘”,倘若“施”通“惕”,警惕 “章”通“彰”,明显,显著 手工业作坊延伸、扩张 店铺、市场崇尚通“倘”尚且、况且自负、骄傲还,仍然 效法祖父出行时祭路神 治理不好接近减轻,减少指在高位者 表凭借或依据,用来……的任用 从根本上 在上面 使……下使……增多 使……富有,使……尊贵 美好的事,丑恶的事

①夫尚贤者,政之本也________________

②此固国家之珍而社稷之佐也________________

③是其故何也?________________

④今者王公大人为政于国家者________________判断句 判断句 宾语前置句 定语后置句5.文言句式 全文可分四段: 第一段(1自然段)指出议论的焦点,提出圣人治天下当知“乱之所自起”。

第二段(2、3、4自然段)从三方面分别论述乱“皆起不相爱”的观点。即:一、臣、子之不孝,君、父之不慈;二、盗贼之横行;三、大夫之相乱家,诸侯之相攻。

第三段(5自然段)假设、对比,说明 “天下兼相爱”,“则天下治”。

第四段(6自然段)作出“天下兼相爱则治,交相恶则乱”的结论。

重点突破

让“国之良士”增多必须“富之贵之、敬之誉之”时为什么提到“善射御之士”?二者有何区别?

提示 作者写为使“国之良士”增多,写到了“善射御之士”,采用了类比的方式。国家要想使“善射御之士”增多就必须“富之贵之、敬之誉之”。同样,国家要想使“国之良士”增多,也要“富之贵之、敬之誉之”。有人会说,难道“善射御之士”不是“国之良士”?墨子认为“国之良士”要“厚乎德行、辩乎言谈、博乎道术”,那些“善射御之士”还不能算真正的“国之良士”,这体现了墨子的时代局限性。墨子认为的那些道德品行纯厚,有口才,在治国方法方面知道得多的人才是“国家之珍而社稷之佐也”。 墨子指出“虽在农与工肆之人,……断予之令”,这体现了墨子什么样的思想?

提示 在古代,统治阶级是看不起农民与手工业者的,那些出身下层的人即使德才兼备,也往往受到压制。墨子的尚贤思想有突破性的意义。他大胆地提出:“官无常贵,而民无终贱。有能则举之,无能则下之。”这种思想,超越了统治者世代承袭地位和财富的政治状态,为出身社会下层的人才进入管理阶层开启了诱人的前景,突破了任人唯亲的弊政,这正是墨子思想的精华所在。 在所谓的“上”和“下”上,墨子和孔子的观点有何不同?

提示 墨子主张官员队伍要有一定的流动性,要能上能下,做到择优汰劣。这种思想具有一定的积极意义。

孔子则认为“上智下愚不移”。意思是说统治者是智慧的,百姓是愚昧的,这种状况是雷打不动的,具有很浓的等级观念和愚民思想,应该批判。主旨归纳

本课选文具体阐述了墨子的“夫尚贤者,政之本也”的主张。墨子在选文中采用层层推进说理的方法,从不同的方面充分证明了自己的观点。他从现实入手并以古代圣王为例,从正反两个方面充分证明了“尚贤事能”的必要性和重要性,从而从理论上阐述了为什么要“尚贤事能”。不仅如此,他还从实践上加以指导,他仍以古代圣王为例,具体阐述了“尚贤事能”的原则和方法。其中,他大胆提出的“官无常贵,而民无终贱。有能则举之,无能则下之”的“尚贤事能”原则,超越了统治者世代承袭地位和财富的政治形态,为出身社会下层的人才进入管理阶层开启了诱人的前景,高举起了以公义为标准选拔官员的大旗,向任人唯亲的弊政发起攻击。这正是墨子尚贤思想的精华所在。

墨子论辩的特色:一是言之有据,常从古圣先贤的事迹中找证据;二是立足现实,正确分析当前国家和人民的情况;三是实用性强,“发以为刑政,观其中国家百姓人民之利”,其言行总是最先考虑人民的利益。墨子提出“尚贤者,政之本也” ,并建议“虽在农与工肆之人,有能则举之” “官无常贵,而民无终贱” ,试谈谈墨子这一主张在我们当今有何借鉴意义。谢 谢 观 赏!

同课章节目录