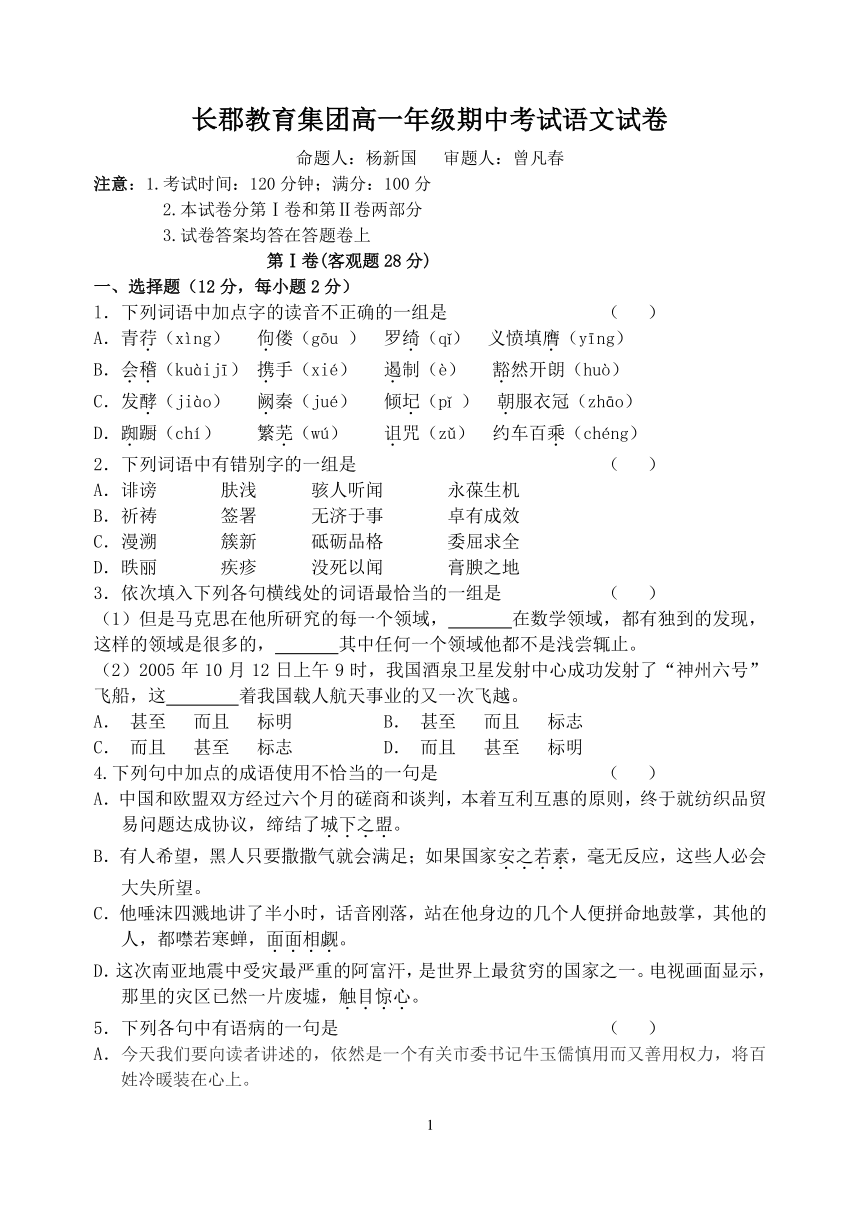

湖南省长郡教育集团08-09学年高一下学期期中考试语文试卷

文档属性

| 名称 | 湖南省长郡教育集团08-09学年高一下学期期中考试语文试卷 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 27.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2009-05-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

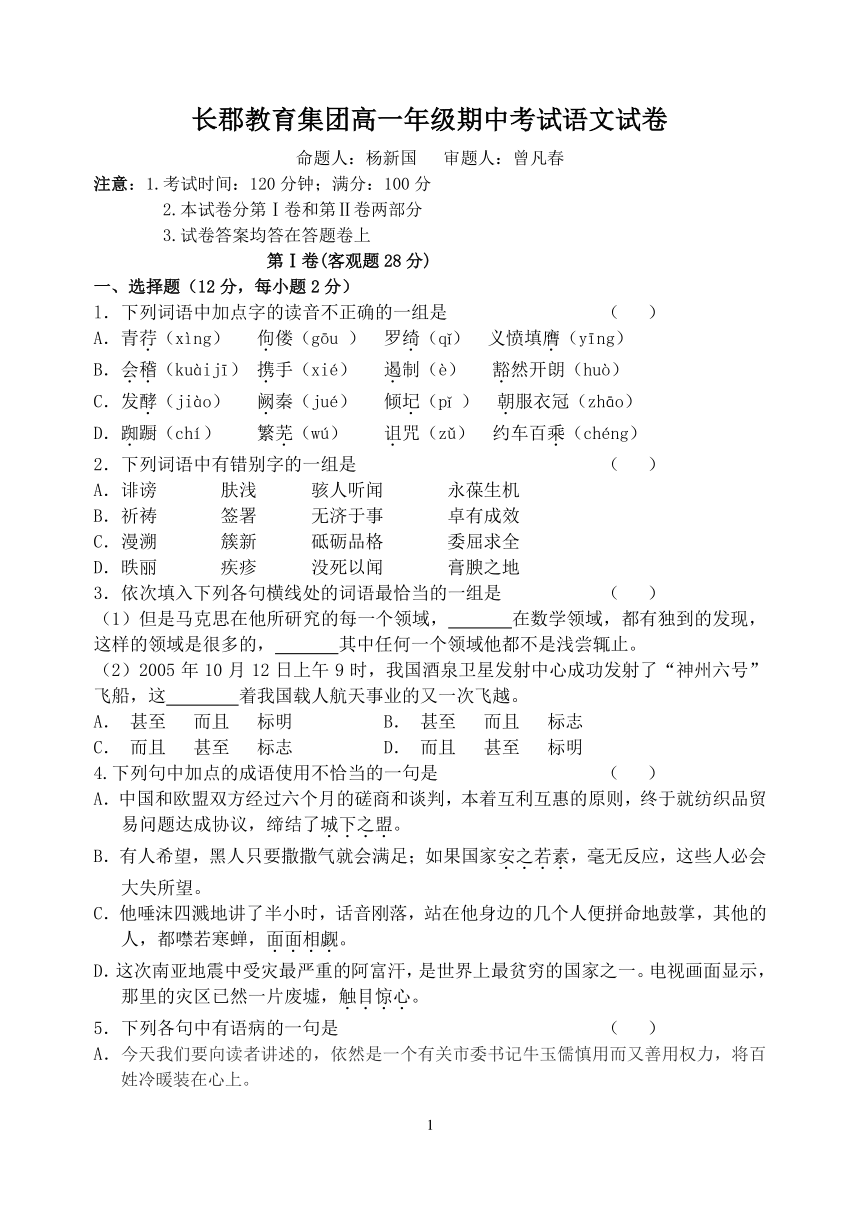

长郡教育集团高一年级期中考试语文试卷

命题人:杨新国 审题人:曾凡春

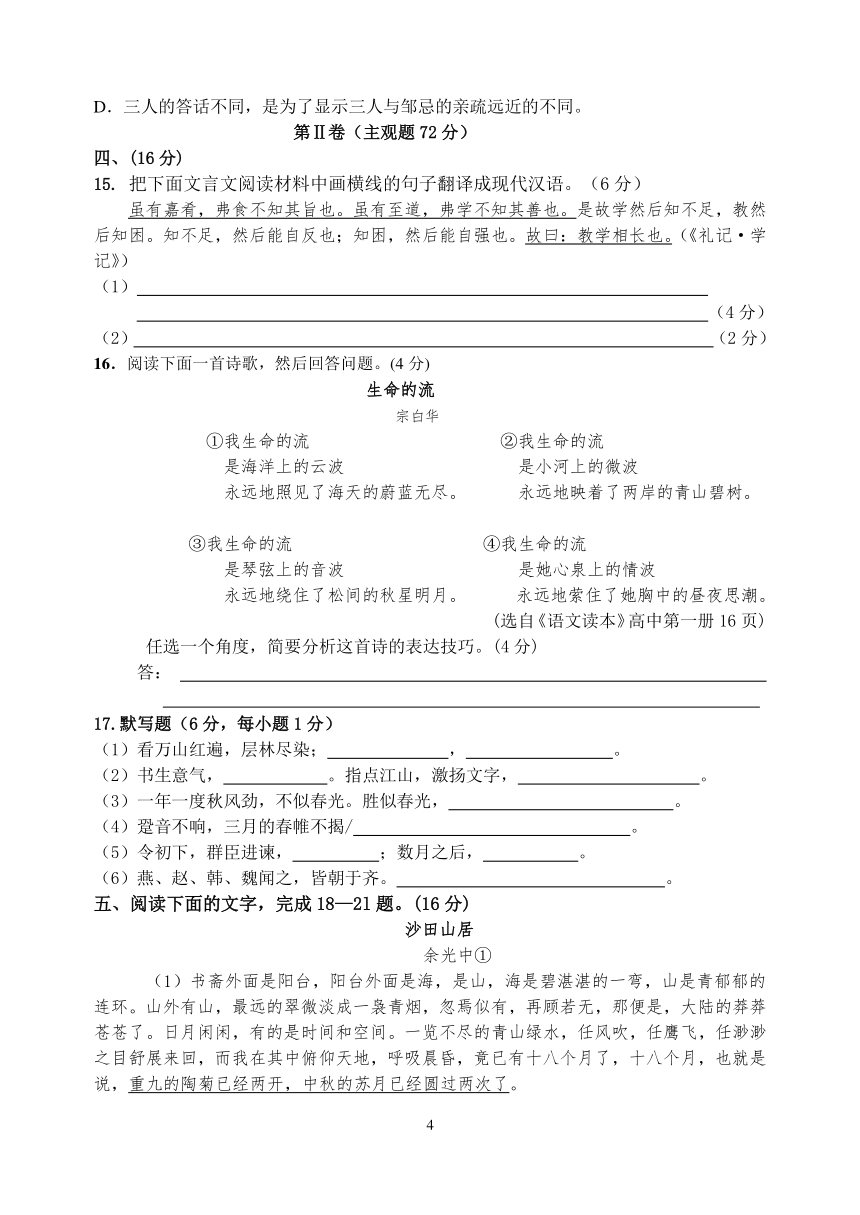

注意:1.考试时间:120分钟;满分:100分 ?? 2.本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分 ?? 3.试卷答案均答在答题卷上 ?? 第Ⅰ卷(客观题28分)

一、选择题(12分,每小题2分)

l.下列词语中加点字的读音不正确的一组是 ( )

A.青荇(xìng) 佝偻(gōu ) 罗绮(q?) 义愤填膺(yīng)

B.会稽(kuàijī) 携手(xié) 遏制(è) 豁然开朗(huò)

C.发酵(jiào) 阙秦(jué) 倾圮(p? ) 朝服衣冠(zhāo)

D.踟蹰(chí) 繁芜(wú) 诅咒(zǔ) 约车百乘(chéng)

2.下列词语中有错别字的一组是 ( )

A.诽谤 肤浅 骇人听闻 永葆生机

B.祈祷 签署 无济于事 卓有成效

C.漫溯 簇新 砥砺品格 委屈求全

D.昳丽 疾疹 没死以闻 膏腴之地

3.依次填入下列各句横线处的词语最恰当的一组是 ( )

(1)但是马克思在他所研究的每一个领域, 在数学领域,都有独到的发现,这样的领域是很多的, 其中任何一个领域他都不是浅尝辄止。

(2)2005年10月12日上午9时,我国酒泉卫星发射中心成功发射了“神州六号”飞船,这 着我国载人航天事业的又一次飞越。

A. 甚至 而且 标明 B. 甚至 而且 标志

C. 而且 甚至 标志 D. 而且 甚至 标明

4.下列句中加点的成语使用不恰当的一句是 ( )

A.中国和欧盟双方经过六个月的磋商和谈判,本着互利互惠的原则,终于就纺织品贸易问题达成协议,缔结了城下之盟。

B.有人希望,黑人只要撒撒气就会满足;如果国家安之若素,毫无反应,这些人必会大失所望。

C.他唾沫四溅地讲了半小时,话音刚落,站在他身边的几个人便拼命地鼓掌,其他的人,都噤若寒蝉,面面相觑。

D.这次南亚地震中受灾最严重的阿富汗,是世界上最贫穷的国家之一。电视画面显示,那里的灾区已然一片废墟,触目惊心。

5.下列各句中有语病的一句是 ( )

A.今天我们要向读者讲述的,依然是一个有关市委书记牛玉儒慎用而又善用权力,将百姓冷暖装在心上。

B.中共十六届五中全会于2005年10月8日在北京举行。会议提出了“十一五”时期经济社会发展的主要目标,即实现2010年人均国内生产总值比2000年翻一番。

C.海子是一个理想主义诗人。他的《面朝大海,春暖花开》一诗 ,充满了热情与浪漫, 读来给人一种清新温暖的感觉。

D.这个人的逝世,对于欧美战斗着的无产阶级,对于历史科学,都是不可估量的损失。

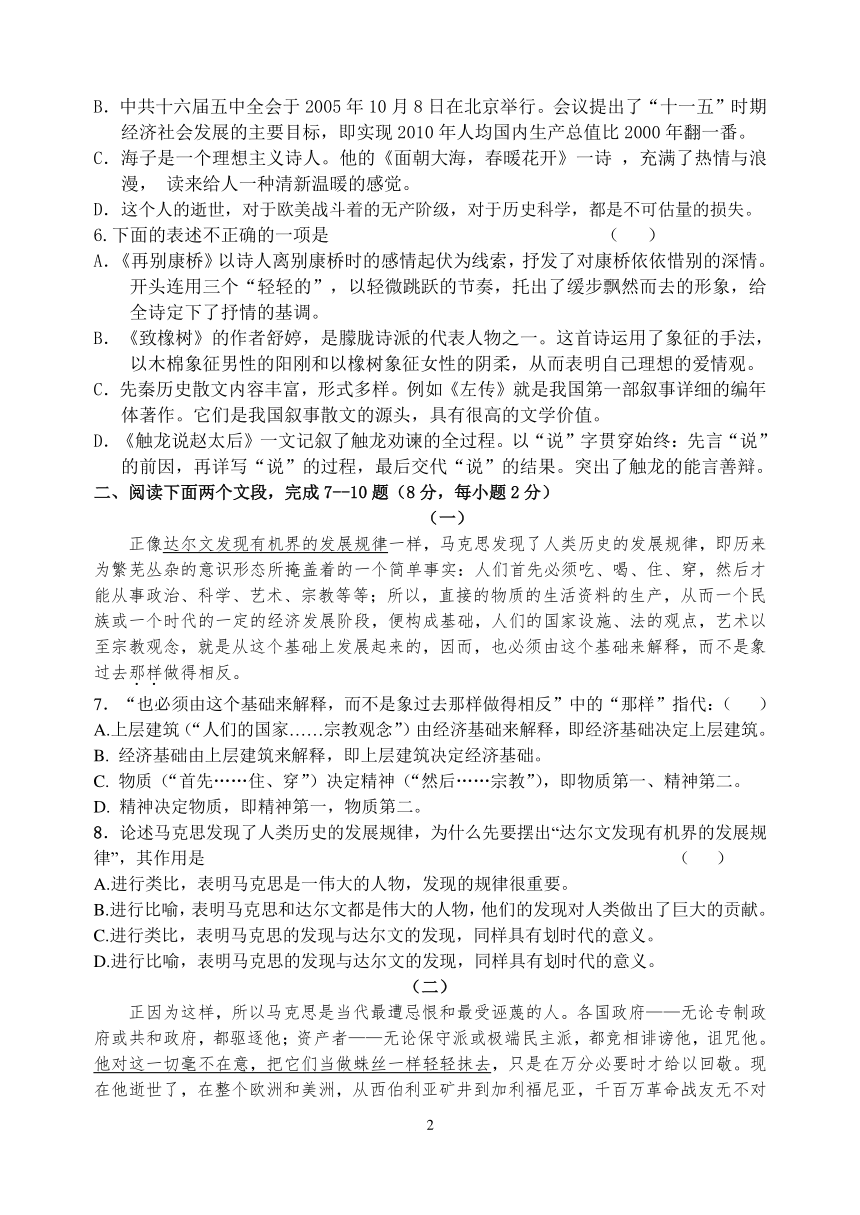

6.下面的表述不正确的一项是 ( )

A.《再别康桥》以诗人离别康桥时的感情起伏为线索,抒发了对康桥依依惜别的深情。开头连用三个“轻轻的”,以轻微跳跃的节奏,托出了缓步飘然而去的形象,给全诗定下了抒情的基调。

B.《致橡树》的作者舒婷,是朦胧诗派的代表人物之一。这首诗运用了象征的手法,以木棉象征男性的阳刚和以橡树象征女性的阴柔,从而表明自己理想的爱情观。

C.先秦历史散文内容丰富,形式多样。例如《左传》就是我国第一部叙事详细的编年体著作。它们是我国叙事散文的源头,具有很高的文学价值。

D.《触龙说赵太后》一文记叙了触龙劝谏的全过程。以“说”字贯穿始终:先言“说”的前因,再详写“说”的过程,最后交代“说”的结果。突出了触龙的能言善辩。

二、阅读下面两个文段,完成7--10题(8分,每小题2分)

(一)

正像达尔文发现有机界的发展规律一样,马克思发现了人类历史的发展规律,即历来为繁芜丛杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实:人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等;所以,直接的物质的生活资料的生产,从而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段,便构成基础,人们的国家设施、法的观点,艺术以至宗教观念,就是从这个基础上发展起来的,因而,也必须由这个基础来解释,而不是象过去那样做得相反。 7.“也必须由这个基础来解释,而不是象过去那样做得相反”中的“那样”指代:( )

A.上层建筑(“人们的国家……宗教观念”)由经济基础来解释,即经济基础决定上层建筑。 B. 经济基础由上层建筑来解释,即上层建筑决定经济基础。 C. 物质(“首先……住、穿”)决定精神(“然后……宗教”),即物质第一、精神第二。 D. 精神决定物质,即精神第一,物质第二。

8.论述马克思发现了人类历史的发展规律,为什么先要摆出“达尔文发现有机界的发展规律”,其作用是 ( )

A.进行类比,表明马克思是一伟大的人物,发现的规律很重要。 B.进行比喻,表明马克思和达尔文都是伟大的人物,他们的发现对人类做出了巨大的贡献。 C.进行类比,表明马克思的发现与达尔文的发现,同样具有划时代的意义。 D.进行比喻,表明马克思的发现与达尔文的发现,同样具有划时代的意义。

(二)

正因为这样,所以马克思是当代最遭忌恨和最受诬蔑的人。各国政府——无论专制政府或共和政府,都驱逐他;资产者——无论保守派或极端民主派,都竞相诽谤他,诅咒他。他对这一切毫不在意,把它们当做蛛丝一样轻轻抹去,只是在万分必要时才给以回敬。现在他逝世了,在整个欧洲和美洲,从西伯利亚矿井到加利福尼亚,千百万革命战友无不对他表示尊敬、爱戴和悼念,而我敢大胆地说:他可能有过许多敌人,但未必有一个私敌。

9. “他对这一切毫不在意,把它们当作蛛丝一样轻轻抹去”对这一句的准确理解是( ) A. 他把敌人的攻击没当回事,既不怕也觉得无聊。 B. 敌人对他的攻击不过同蛛丝一样,不堪一击。 C. 他注重斗争策略,表现斗争的大无畏精神。 D. 他看清敌人本质,极端蔑视敌人,表现了大无畏精神。

10.对本段内容概括恰当的一项是 ( ) A.论述马克思遭到敌人的嫉恨、诬蔑、诽谤、诅咒。 B.论述马克思受到无产阶级的尊敬、爱戴。 C.论述了无产阶级和敌人对待马克思的两种截然不同的态度。 D.论述马克思可能有过许多敌人,但没有私敌。

三、阅读下面文段,完成11-14题(8分,每小题2分)

????邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也!”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也!”旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”明日,徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

11.下列句中加点词的解释不正确的一项是 ( )

A. 邹忌修八尺有余 修:长,这里指身高

B. 我孰与城北徐公美 孰:同“熟”,仔细

C. 徐公何能及君也 及:比得上

D. 旦日,客从外来 旦日:第二天

12.下列句中加点词的用法和意义相同的一项是 (???)

A.窥镜,谓其妻曰????????????? 其妾曰:“吾孰与徐公美?

B.寝而思之????????????????????????? 徐公来,孰视之

C.欲有求于我??????????????????????? 皆以美于徐公

D.邹忌修八尺有余,而形貌昳丽??????? 忌不自信,而复问其妾

13.选出句式相同的一项 ( )

??? ①忌不自信??????? ②欲有求于我也????????? ??????③客从外来,与坐谈?

??? ④皆以美于徐公??? ⑤群臣吏民能面刺寡人之过者??? ⑥王之蔽甚矣

??? A.①③??? B.②④??? C.①⑤??? D.④⑥

14.对上文中“妻”“妾”“客”的答话理解不正确的一项是 ( )

A.“妻”的答话是肯定赞扬的语气,表现出一种偏爱之情。???

B.“妾”的答话是否定不满的语气,表现出一种畏惧之情。?

C.“客”的答话是肯定的语气,表现出一种敷衍逢迎的态度。?

D.三人的答话不同,是为了显示三人与邹忌的亲疏远近的不同。

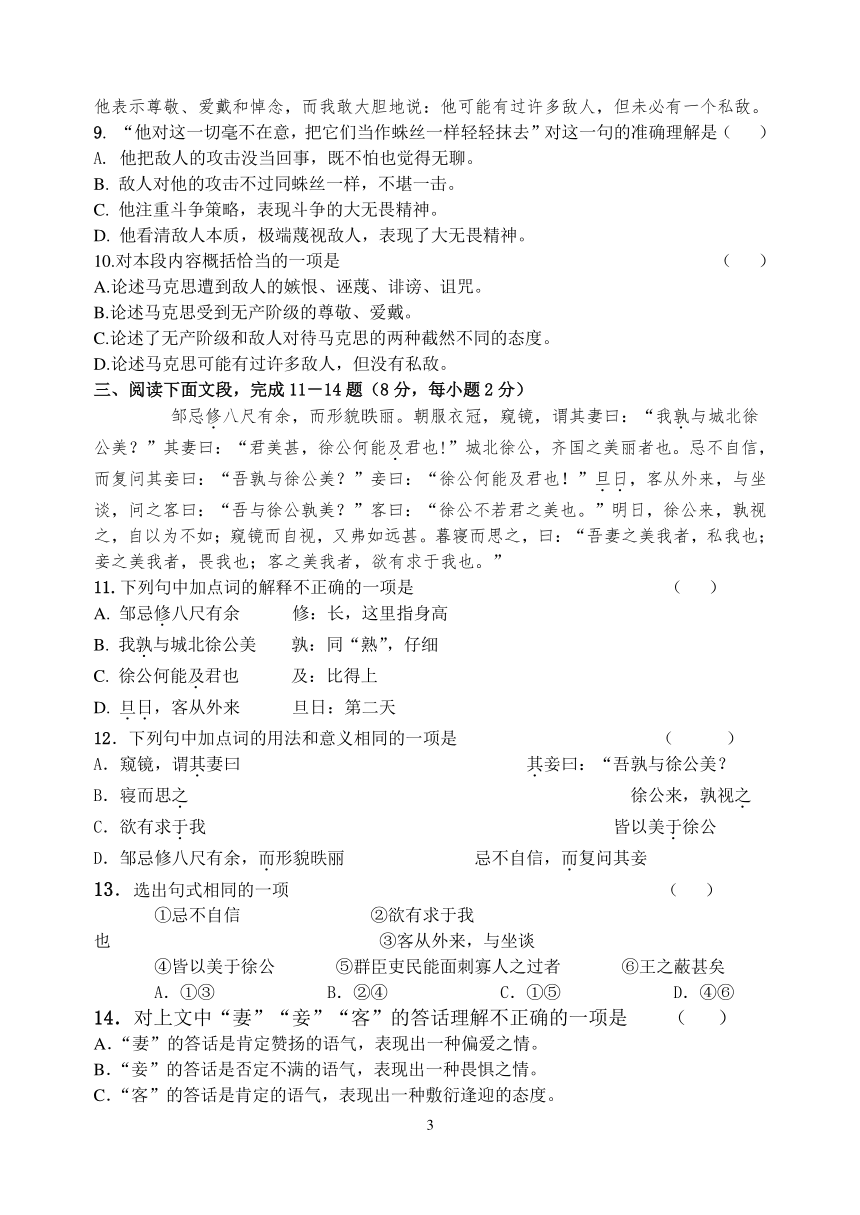

第Ⅱ卷(主观题72分)

四、(16分)

15. 把下面文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

虽有嘉肴,弗食不知其旨也。虽有至道,弗学不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。(《礼记·学记》)

(1)

(4分)

(2) (2分)

16.阅读下面一首诗歌,然后回答问题。(4分) ?? 生命的流 ?? 宗白华 ?? ①我生命的流 ②我生命的流 ?? 是海洋上的云波 是小河上的微波 ?? 永远地照见了海天的蔚蓝无尽。 永远地映着了两岸的青山碧树。 ??

③我生命的流 ④我生命的流 ?? 是琴弦上的音波 是她心泉上的情波 ?? 永远地绕住了松间的秋星明月。 永远地萦住了她胸中的昼夜思潮。 ?? (选自《语文读本》高中第一册16页) ???任选一个角度,简要分析这首诗的表达技巧。(4分) ?? 答:

17.默写题(6分,每小题1分)

(1)看万山红遍,层林尽染; , 。

(2)书生意气, 。指点江山,激扬文字, 。

(3)一年一度秋风劲,不似春光。胜似春光, 。

(4)跫音不响,三月的春帷不揭/ 。

(5)令初下,群臣进谏, ;数月之后, 。

(6)燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。 。

五、阅读下面的文字,完成18—2l题。(16分)

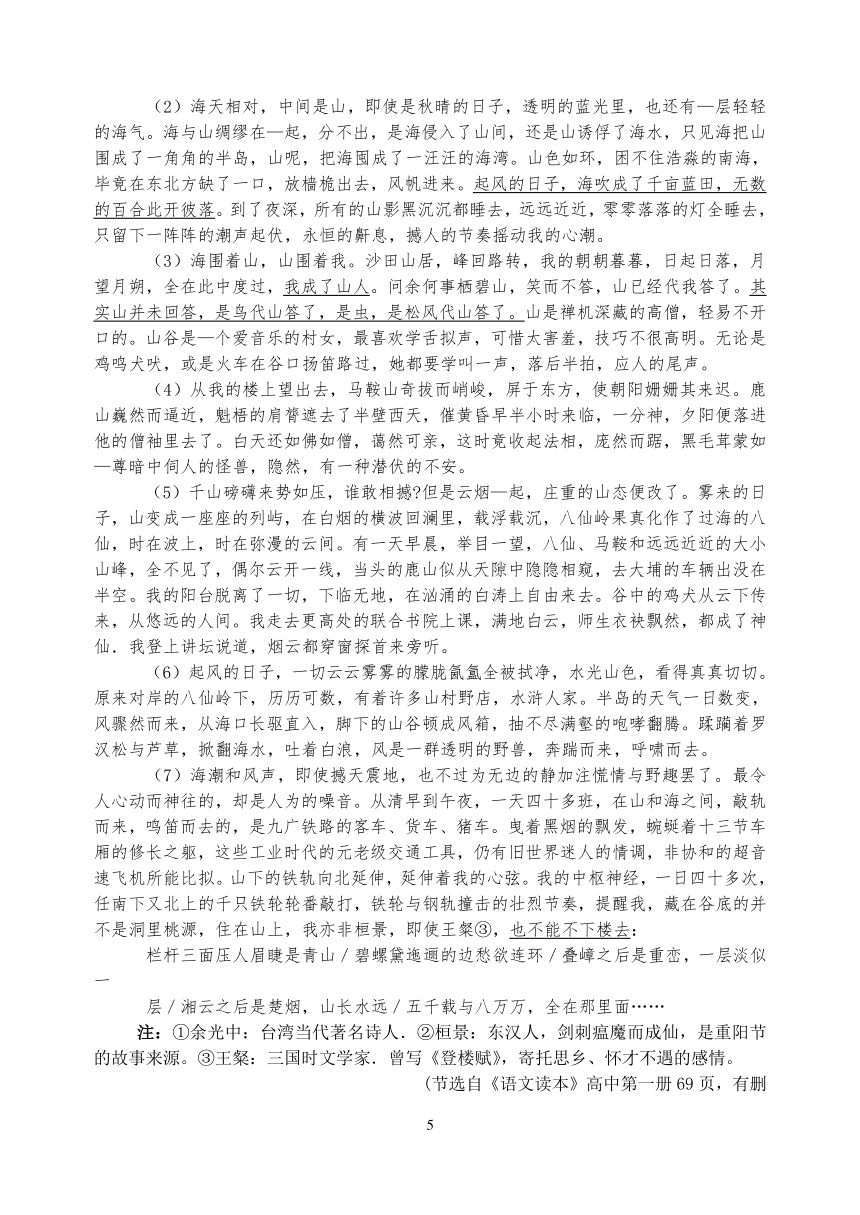

沙田山居 ?? 余光中① ?? (1)书斋外面是阳台,阳台外面是海,是山,海是碧湛湛的一弯,山是青郁郁的连环。山外有山,最远的翠微淡成一袅青烟,忽焉似有,再顾若无,那便是,大陆的莽莽苍苍了。日月闲闲,有的是时间和空间。一览不尽的青山绿水,任风吹,任鹰飞,任渺渺之目舒展来回,而我在其中俯仰天地,呼吸晨昏,竟已有十八个月了,十八个月,也就是说,重九的陶菊已经两开,中秋的苏月已经圆过两次了。 ?? (2)海天相对,中间是山,即使是秋晴的日子,透明的蓝光里,也还有—层轻轻的海气。海与山绸缪在—起,分不出,是海侵入了山间,还是山诱俘了海水,只见海把山围成了一角角的半岛,山呢,把海囤成了一汪汪的海湾。山色如环,困不住浩淼的南海,毕竟在东北方缺了一口,放樯桅出去,风帆进来。起风的日子,海吹成了千亩蓝田,无数的百合此开彼落。到了夜深,所有的山影黑沉沉都睡去,远远近近,零零落落的灯全睡去,只留下一阵阵的潮声起伏,永恒的鼾息,撼人的节奏摇动我的心潮。 ?? (3)海围着山,山围着我。沙田山居,峰回路转,我的朝朝暮暮,日起日落,月望月朔,全在此中度过,我成了山人。问余何事栖碧山,笑而不答,山已经代我答了。其实山并未回答,是鸟代山答了,是虫,是松风代山答了。山是禅机深藏的高僧,轻易不开口的。山谷是—个爱音乐的村女,最喜欢学舌拟声,可惜太害羞,技巧不很高明。无论是鸡鸣犬吠,或是火车在谷口扬笛路过,她都要学叫一声,落后半拍,应人的尾声。 ?? (4)从我的楼上望出去,马鞍山奇拔而峭峻,屏于东方,使朝阳姗姗其来迟。鹿山巍然而逼近,魁梧的肩膂遮去了半壁西天,催黄昏早半小时来临,一分神,夕阳便落进他的僧袖里去了。白天还如佛如僧,蔼然可亲,这时竟收起法相,庞然而踞,黑毛茸蒙如—尊暗中伺人的怪兽,隐然,有一种潜伏的不安。 ?? (5)千山磅礴来势如压,谁敢相撼?但是云烟—起,庄重的山态便改了。雾来的日子,山变成一座座的列屿,在白烟的横波回澜里,载浮载沉,八仙岭果真化作了过海的八仙,时在波上,时在弥漫的云间。有一天早晨,举目一望,八仙、马鞍和远远近近的大小山峰,全不见了,偶尔云开一线,当头的鹿山似从天隙中隐隐相窥,去大埔的车辆出没在半空。我的阳台脱离了一切,下临无地,在汹涌的白涛上自由来去。谷中的鸡犬从云下传来,从悠远的人间。我走去更高处的联合书院上课,满地白云,师生衣袂飘然,都成了神仙.我登上讲坛说道,烟云都穿窗探首来旁听。 ?? (6)起风的日子,一切云云雾雾的朦胧氤氲全被拭净,水光山色,看得真真切切。原来对岸的八仙岭下,历历可数,有着许多山村野店,水浒人家。半岛的天气一日数变,风骤然而来,从海口长驱直入,脚下的山谷顿成风箱,抽不尽满壑的咆哮翻腾。蹂躏着罗汉松与芦草,掀翻海水,吐着白浪,风是一群透明的野兽,奔踹而来,呼啸而去。 ?? (7)海潮和风声,即使撼天震地,也不过为无边的静加注慌情与野趣罢了。最令人心动而神往的,却是人为的噪音。从清早到午夜,一天四十多班,在山和海之间,敲轨而来,鸣笛而去的,是九广铁路的客车、货车、猪车。曳着黑烟的飘发,蜿蜒着十三节车厢的修长之躯,这些工业时代的元老级交通工具,仍有旧世界迷人的情调,非协和的超音速飞机所能比拟。山下的铁轨向北延伸,延伸着我的心弦。我的中枢神经,一日四十多次,任南下又北上的千只铁轮轮番敲打,铁轮与钢轨撞击的壮烈节奏,提醒我,藏在谷底的并不是洞里桃源,住在山上,我亦非桓景,即使王粲③,也不能不下楼去: ?? 栏杆三面压人眉睫是青山/碧螺黛迤逦的边愁欲连环/叠嶂之后是重峦,一层淡似一 ?? 层/湘云之后是楚烟,山长水远/五千载与八万万,全在那里面…… ?? 注:①余光中:台湾当代著名诗人.②桓景:东汉人,剑刺瘟魔而成仙,是重阳节的故事来源。③王粲:三国时文学家.曾写《登楼赋》,寄托思乡、怀才不遇的感情。 ?? (节选自《语文读本》高中第一册69页,有删改) ?? 18.从全文看,作者写出了山景的哪些特点?请分点概括。(4分) ?? 答:

?? 19.下面两句话运用了什么修辞手法?有什么样的表达效果?(6分) (1)起风的日子,海吹成了千亩蓝田,无数的百合此开彼落。(3分) ?? 答:

(2)其实山并未回答,是鸟代山答了,是虫,是松风代山答了。(3分) ?? 答:

?? 20.作者在第(1)段中说“重九的陶菊已经两开,中秋的苏月已经圆过两次了”,第(3)段中说“我成了山人”,可最后第(7)段又说“也不能不下楼去”,这表达了作者怎样的思想感情?(3分)试分析第(3)(7)段中这两句话在文中的作用?(3分) ??答:(1) (3分)

(2)

(3分)

六、作文(40分)

21.那是一个晴朗的夏日,美国加州攀岩俱乐部的罗夫曼和妻子莫里亚丝同时攀岩,罗夫曼攀岩的速度比妻子快一些,他很快成了莫里亚丝仰望的对象。没有任何防护,他们是岩壁上会呼吸的岩石。离峰顶越来越近了,参观的人群情不自禁地欢呼雀跃起来。然而就在这时,位于莫里亚丝右上方大约5米的罗夫曼突然一声惨叫,他失足了。正在向上攀岩的莫里亚丝瞥见了这一险象,她毅然脱离了崖壁,伸出双手准确地抱住了正在迅速下坠的罗夫曼。两个人紧紧依偎着,共同坠入了万丈深渊。莫里亚丝那个漂亮的搂抱动作被摄影师定格成了旷世经典,这一瞬间的拥抱惊呆了在场的每一个人……瞬间的拥抱成了永恒。

你的生活中或许也有类似的故事,你对这样的“瞬间”肯定也会感叹不已,那么请以“瞬间”为话题,写一篇记叙文或议论文。

要求:所写内容必须在这个话题的范围之内,题目自拟,立意自定,不少于800字。

长郡教育集团高一年级期中考试语文答卷

第Ⅰ卷(28分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案

第Ⅱ卷(72分)

四、(16分)

15. 把下面句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)虽有嘉肴,弗食不知其旨也。虽有至道,弗学不知其善也。

译:

(4分)

(2)故曰:教学相长也。

译: (2分)

16.任选一个角度,简要分析这首诗的表达技巧。(4分) ?? 答:

17. 默写题(6分,每小题1分)

(1)看万山红遍,层林尽染; , 。

(2)书生意气, 。指点江山,激扬文字, 。

(3)一年一度秋风劲,不似春光。胜似春光, 。

(4)跫音不响,三月的春帷不揭/ 。

(5)令初下,群臣进谏, ;数月之后, 。

(6)燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。 。

五、(16分) 座位号

18.从全文看,作者写出了山景的哪些特点?请分点概括。(4分)

答:

19.下面两句话运用了什么修辞手法?有什么样的表达效果?(6分) (1)起风的日子,海吹成了千亩蓝田,无数的百合此开彼落。(3分)

答:

(2)其实山并未回答,是鸟代山答了,是虫,是松风代山答了。(3分)

答:

20.作者在第(1)段中说“重九的陶菊已经两开,中秋的苏月已经圆过两次了”,第(3)段中说“我成了山人”,可最后第(7)段又说“也不能不下楼去”,这表达了作者怎样的思想感情?(3分)试分析第(3)(7)段中这两句话在文中的作用?(3分) 答:(1) (3分)

(2)

(3分)

六、作文(40分)

长郡教育集团高一年级期中考试语文试卷

参考答案及评分标准

第Ⅰ卷(客观题28分)

一、(12分,每小题2分)

1 D(chéng-shèng)

2 C(委屈求全-委曲求全)

3 B(甚至:强调突出的事例,含更进一层的意思,有意外味;而且:表示进一步,有肯定味;标志:标明某特征;标明:做出记号或写出文字使人知道。)

4 A(城下之盟:因强敌兵临城下而被迫签订的屈辱性和约。此处不合语境。安之若素:对于困危境地或异常情况,一如平素,泰然处之。面面相觑:你看着我,我看着你,形容因惊惧或束手无策而相互望着。触目惊心:指看到某种严重的情况而引起内心震动。)

5 A(成分残缺:是……的动人故事。)

6 B(应该是:以橡树象征男性的阳刚和以木棉象征女性的阴柔。)

二、(8分,每小题2分)

7 B (注意:CD两项解说的是“所以”之前的内容,答非所问了,故不选。)

8 C

9 D

10 C

三、(8分,每小题2分)

11 B (“孰与”合用:表比较,与……比,哪一个……/孰视之:“孰”同“熟”)

12 A(均作代词,他的)

13 B(①否定句中代词宾语“自”前置;②介词结构后置;③省略介词宾语“之”;④介词结构后置;⑤定语后置;⑥被动句)

14 B

第Ⅱ卷(72分)

四、(16分)

15 (6分)(1)即使有嘉肴,不吃就不知道它的滋味的美妙;即使有最好的道理,不学也就不能体味它的美善。(重点词语:虽,即使。旨,味美;至道,最好的道理;善,好。)(4分)

(2)所以说:教和学互相促进。(重点词语:长,增长。)〔出自《读本》189页〕(2分)

(说明:译文做到“信”“达”即可得满分。)

16(4分)(1)形式上:三行一节,排列整齐,铺陈有致,句式统一。(2)语言:一唱三叹,回环往复,富有节奏感,旋律美。(3)将“生命的流”,这一抽象的概念,比喻成“云波”,“微波”“音波”,具体形象,富于想像力。

(说明:结合原诗,就其中一点分析合理,语言通顺,即得满分)

17 (6分,每小题1分)

(1)漫江碧透,百舸争流。

(2)挥斥方遒。粪土当年万户侯。

(3)寥廓江天万里霜。

(4)你的心是小小的窗扉紧掩。

(5)门庭若市;时时而间进。

(6)此所谓战胜于朝廷。

(说明:每小题只要错一字就不给分。)

五、(16分)

18 (1)青绿(青翠、青碧) (2)神秘(深沉)

(3)雄伟(巍然,磅礴) (4)山色如环(此题4分)

(说明:答对2点即可得满分) 19 (1)运用了比喻(暗喻和借喻)的修辞手法(1分),形象地表现出海风吹拂下的大海蔚

蓝宽阔,浪花此起彼伏的壮观景象(2分)。 ?? (2)运用了拟人的修辞手法(1分),作者与山、鸟、虫、风等自然景物融为一体,物

我合一,表达了作者对幽美山景的喜爱(2分)。 20 思想感情:表达了作者思念祖国、思念家乡(2分),渴盼祖国统一的思想感情(1分)。 ?? 作用:突出主题(1分)。“成了山人”,说明自己如在仙境中生活,按常理应是希望

永远这样生活下去,可作者却有更高远的追求,“下楼去”为实现祖国统一而努力(2

分)。

(说明:只回答“前后照应”得1分) 六、(40分)

21 答案略。

(参照2005年湖南高考作文评分标准。)

命题人:杨新国 审题人:曾凡春

注意:1.考试时间:120分钟;满分:100分 ?? 2.本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分 ?? 3.试卷答案均答在答题卷上 ?? 第Ⅰ卷(客观题28分)

一、选择题(12分,每小题2分)

l.下列词语中加点字的读音不正确的一组是 ( )

A.青荇(xìng) 佝偻(gōu ) 罗绮(q?) 义愤填膺(yīng)

B.会稽(kuàijī) 携手(xié) 遏制(è) 豁然开朗(huò)

C.发酵(jiào) 阙秦(jué) 倾圮(p? ) 朝服衣冠(zhāo)

D.踟蹰(chí) 繁芜(wú) 诅咒(zǔ) 约车百乘(chéng)

2.下列词语中有错别字的一组是 ( )

A.诽谤 肤浅 骇人听闻 永葆生机

B.祈祷 签署 无济于事 卓有成效

C.漫溯 簇新 砥砺品格 委屈求全

D.昳丽 疾疹 没死以闻 膏腴之地

3.依次填入下列各句横线处的词语最恰当的一组是 ( )

(1)但是马克思在他所研究的每一个领域, 在数学领域,都有独到的发现,这样的领域是很多的, 其中任何一个领域他都不是浅尝辄止。

(2)2005年10月12日上午9时,我国酒泉卫星发射中心成功发射了“神州六号”飞船,这 着我国载人航天事业的又一次飞越。

A. 甚至 而且 标明 B. 甚至 而且 标志

C. 而且 甚至 标志 D. 而且 甚至 标明

4.下列句中加点的成语使用不恰当的一句是 ( )

A.中国和欧盟双方经过六个月的磋商和谈判,本着互利互惠的原则,终于就纺织品贸易问题达成协议,缔结了城下之盟。

B.有人希望,黑人只要撒撒气就会满足;如果国家安之若素,毫无反应,这些人必会大失所望。

C.他唾沫四溅地讲了半小时,话音刚落,站在他身边的几个人便拼命地鼓掌,其他的人,都噤若寒蝉,面面相觑。

D.这次南亚地震中受灾最严重的阿富汗,是世界上最贫穷的国家之一。电视画面显示,那里的灾区已然一片废墟,触目惊心。

5.下列各句中有语病的一句是 ( )

A.今天我们要向读者讲述的,依然是一个有关市委书记牛玉儒慎用而又善用权力,将百姓冷暖装在心上。

B.中共十六届五中全会于2005年10月8日在北京举行。会议提出了“十一五”时期经济社会发展的主要目标,即实现2010年人均国内生产总值比2000年翻一番。

C.海子是一个理想主义诗人。他的《面朝大海,春暖花开》一诗 ,充满了热情与浪漫, 读来给人一种清新温暖的感觉。

D.这个人的逝世,对于欧美战斗着的无产阶级,对于历史科学,都是不可估量的损失。

6.下面的表述不正确的一项是 ( )

A.《再别康桥》以诗人离别康桥时的感情起伏为线索,抒发了对康桥依依惜别的深情。开头连用三个“轻轻的”,以轻微跳跃的节奏,托出了缓步飘然而去的形象,给全诗定下了抒情的基调。

B.《致橡树》的作者舒婷,是朦胧诗派的代表人物之一。这首诗运用了象征的手法,以木棉象征男性的阳刚和以橡树象征女性的阴柔,从而表明自己理想的爱情观。

C.先秦历史散文内容丰富,形式多样。例如《左传》就是我国第一部叙事详细的编年体著作。它们是我国叙事散文的源头,具有很高的文学价值。

D.《触龙说赵太后》一文记叙了触龙劝谏的全过程。以“说”字贯穿始终:先言“说”的前因,再详写“说”的过程,最后交代“说”的结果。突出了触龙的能言善辩。

二、阅读下面两个文段,完成7--10题(8分,每小题2分)

(一)

正像达尔文发现有机界的发展规律一样,马克思发现了人类历史的发展规律,即历来为繁芜丛杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实:人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等;所以,直接的物质的生活资料的生产,从而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段,便构成基础,人们的国家设施、法的观点,艺术以至宗教观念,就是从这个基础上发展起来的,因而,也必须由这个基础来解释,而不是象过去那样做得相反。 7.“也必须由这个基础来解释,而不是象过去那样做得相反”中的“那样”指代:( )

A.上层建筑(“人们的国家……宗教观念”)由经济基础来解释,即经济基础决定上层建筑。 B. 经济基础由上层建筑来解释,即上层建筑决定经济基础。 C. 物质(“首先……住、穿”)决定精神(“然后……宗教”),即物质第一、精神第二。 D. 精神决定物质,即精神第一,物质第二。

8.论述马克思发现了人类历史的发展规律,为什么先要摆出“达尔文发现有机界的发展规律”,其作用是 ( )

A.进行类比,表明马克思是一伟大的人物,发现的规律很重要。 B.进行比喻,表明马克思和达尔文都是伟大的人物,他们的发现对人类做出了巨大的贡献。 C.进行类比,表明马克思的发现与达尔文的发现,同样具有划时代的意义。 D.进行比喻,表明马克思的发现与达尔文的发现,同样具有划时代的意义。

(二)

正因为这样,所以马克思是当代最遭忌恨和最受诬蔑的人。各国政府——无论专制政府或共和政府,都驱逐他;资产者——无论保守派或极端民主派,都竞相诽谤他,诅咒他。他对这一切毫不在意,把它们当做蛛丝一样轻轻抹去,只是在万分必要时才给以回敬。现在他逝世了,在整个欧洲和美洲,从西伯利亚矿井到加利福尼亚,千百万革命战友无不对他表示尊敬、爱戴和悼念,而我敢大胆地说:他可能有过许多敌人,但未必有一个私敌。

9. “他对这一切毫不在意,把它们当作蛛丝一样轻轻抹去”对这一句的准确理解是( ) A. 他把敌人的攻击没当回事,既不怕也觉得无聊。 B. 敌人对他的攻击不过同蛛丝一样,不堪一击。 C. 他注重斗争策略,表现斗争的大无畏精神。 D. 他看清敌人本质,极端蔑视敌人,表现了大无畏精神。

10.对本段内容概括恰当的一项是 ( ) A.论述马克思遭到敌人的嫉恨、诬蔑、诽谤、诅咒。 B.论述马克思受到无产阶级的尊敬、爱戴。 C.论述了无产阶级和敌人对待马克思的两种截然不同的态度。 D.论述马克思可能有过许多敌人,但没有私敌。

三、阅读下面文段,完成11-14题(8分,每小题2分)

????邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也!”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也!”旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”明日,徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

11.下列句中加点词的解释不正确的一项是 ( )

A. 邹忌修八尺有余 修:长,这里指身高

B. 我孰与城北徐公美 孰:同“熟”,仔细

C. 徐公何能及君也 及:比得上

D. 旦日,客从外来 旦日:第二天

12.下列句中加点词的用法和意义相同的一项是 (???)

A.窥镜,谓其妻曰????????????? 其妾曰:“吾孰与徐公美?

B.寝而思之????????????????????????? 徐公来,孰视之

C.欲有求于我??????????????????????? 皆以美于徐公

D.邹忌修八尺有余,而形貌昳丽??????? 忌不自信,而复问其妾

13.选出句式相同的一项 ( )

??? ①忌不自信??????? ②欲有求于我也????????? ??????③客从外来,与坐谈?

??? ④皆以美于徐公??? ⑤群臣吏民能面刺寡人之过者??? ⑥王之蔽甚矣

??? A.①③??? B.②④??? C.①⑤??? D.④⑥

14.对上文中“妻”“妾”“客”的答话理解不正确的一项是 ( )

A.“妻”的答话是肯定赞扬的语气,表现出一种偏爱之情。???

B.“妾”的答话是否定不满的语气,表现出一种畏惧之情。?

C.“客”的答话是肯定的语气,表现出一种敷衍逢迎的态度。?

D.三人的答话不同,是为了显示三人与邹忌的亲疏远近的不同。

第Ⅱ卷(主观题72分)

四、(16分)

15. 把下面文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

虽有嘉肴,弗食不知其旨也。虽有至道,弗学不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。(《礼记·学记》)

(1)

(4分)

(2) (2分)

16.阅读下面一首诗歌,然后回答问题。(4分) ?? 生命的流 ?? 宗白华 ?? ①我生命的流 ②我生命的流 ?? 是海洋上的云波 是小河上的微波 ?? 永远地照见了海天的蔚蓝无尽。 永远地映着了两岸的青山碧树。 ??

③我生命的流 ④我生命的流 ?? 是琴弦上的音波 是她心泉上的情波 ?? 永远地绕住了松间的秋星明月。 永远地萦住了她胸中的昼夜思潮。 ?? (选自《语文读本》高中第一册16页) ???任选一个角度,简要分析这首诗的表达技巧。(4分) ?? 答:

17.默写题(6分,每小题1分)

(1)看万山红遍,层林尽染; , 。

(2)书生意气, 。指点江山,激扬文字, 。

(3)一年一度秋风劲,不似春光。胜似春光, 。

(4)跫音不响,三月的春帷不揭/ 。

(5)令初下,群臣进谏, ;数月之后, 。

(6)燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。 。

五、阅读下面的文字,完成18—2l题。(16分)

沙田山居 ?? 余光中① ?? (1)书斋外面是阳台,阳台外面是海,是山,海是碧湛湛的一弯,山是青郁郁的连环。山外有山,最远的翠微淡成一袅青烟,忽焉似有,再顾若无,那便是,大陆的莽莽苍苍了。日月闲闲,有的是时间和空间。一览不尽的青山绿水,任风吹,任鹰飞,任渺渺之目舒展来回,而我在其中俯仰天地,呼吸晨昏,竟已有十八个月了,十八个月,也就是说,重九的陶菊已经两开,中秋的苏月已经圆过两次了。 ?? (2)海天相对,中间是山,即使是秋晴的日子,透明的蓝光里,也还有—层轻轻的海气。海与山绸缪在—起,分不出,是海侵入了山间,还是山诱俘了海水,只见海把山围成了一角角的半岛,山呢,把海囤成了一汪汪的海湾。山色如环,困不住浩淼的南海,毕竟在东北方缺了一口,放樯桅出去,风帆进来。起风的日子,海吹成了千亩蓝田,无数的百合此开彼落。到了夜深,所有的山影黑沉沉都睡去,远远近近,零零落落的灯全睡去,只留下一阵阵的潮声起伏,永恒的鼾息,撼人的节奏摇动我的心潮。 ?? (3)海围着山,山围着我。沙田山居,峰回路转,我的朝朝暮暮,日起日落,月望月朔,全在此中度过,我成了山人。问余何事栖碧山,笑而不答,山已经代我答了。其实山并未回答,是鸟代山答了,是虫,是松风代山答了。山是禅机深藏的高僧,轻易不开口的。山谷是—个爱音乐的村女,最喜欢学舌拟声,可惜太害羞,技巧不很高明。无论是鸡鸣犬吠,或是火车在谷口扬笛路过,她都要学叫一声,落后半拍,应人的尾声。 ?? (4)从我的楼上望出去,马鞍山奇拔而峭峻,屏于东方,使朝阳姗姗其来迟。鹿山巍然而逼近,魁梧的肩膂遮去了半壁西天,催黄昏早半小时来临,一分神,夕阳便落进他的僧袖里去了。白天还如佛如僧,蔼然可亲,这时竟收起法相,庞然而踞,黑毛茸蒙如—尊暗中伺人的怪兽,隐然,有一种潜伏的不安。 ?? (5)千山磅礴来势如压,谁敢相撼?但是云烟—起,庄重的山态便改了。雾来的日子,山变成一座座的列屿,在白烟的横波回澜里,载浮载沉,八仙岭果真化作了过海的八仙,时在波上,时在弥漫的云间。有一天早晨,举目一望,八仙、马鞍和远远近近的大小山峰,全不见了,偶尔云开一线,当头的鹿山似从天隙中隐隐相窥,去大埔的车辆出没在半空。我的阳台脱离了一切,下临无地,在汹涌的白涛上自由来去。谷中的鸡犬从云下传来,从悠远的人间。我走去更高处的联合书院上课,满地白云,师生衣袂飘然,都成了神仙.我登上讲坛说道,烟云都穿窗探首来旁听。 ?? (6)起风的日子,一切云云雾雾的朦胧氤氲全被拭净,水光山色,看得真真切切。原来对岸的八仙岭下,历历可数,有着许多山村野店,水浒人家。半岛的天气一日数变,风骤然而来,从海口长驱直入,脚下的山谷顿成风箱,抽不尽满壑的咆哮翻腾。蹂躏着罗汉松与芦草,掀翻海水,吐着白浪,风是一群透明的野兽,奔踹而来,呼啸而去。 ?? (7)海潮和风声,即使撼天震地,也不过为无边的静加注慌情与野趣罢了。最令人心动而神往的,却是人为的噪音。从清早到午夜,一天四十多班,在山和海之间,敲轨而来,鸣笛而去的,是九广铁路的客车、货车、猪车。曳着黑烟的飘发,蜿蜒着十三节车厢的修长之躯,这些工业时代的元老级交通工具,仍有旧世界迷人的情调,非协和的超音速飞机所能比拟。山下的铁轨向北延伸,延伸着我的心弦。我的中枢神经,一日四十多次,任南下又北上的千只铁轮轮番敲打,铁轮与钢轨撞击的壮烈节奏,提醒我,藏在谷底的并不是洞里桃源,住在山上,我亦非桓景,即使王粲③,也不能不下楼去: ?? 栏杆三面压人眉睫是青山/碧螺黛迤逦的边愁欲连环/叠嶂之后是重峦,一层淡似一 ?? 层/湘云之后是楚烟,山长水远/五千载与八万万,全在那里面…… ?? 注:①余光中:台湾当代著名诗人.②桓景:东汉人,剑刺瘟魔而成仙,是重阳节的故事来源。③王粲:三国时文学家.曾写《登楼赋》,寄托思乡、怀才不遇的感情。 ?? (节选自《语文读本》高中第一册69页,有删改) ?? 18.从全文看,作者写出了山景的哪些特点?请分点概括。(4分) ?? 答:

?? 19.下面两句话运用了什么修辞手法?有什么样的表达效果?(6分) (1)起风的日子,海吹成了千亩蓝田,无数的百合此开彼落。(3分) ?? 答:

(2)其实山并未回答,是鸟代山答了,是虫,是松风代山答了。(3分) ?? 答:

?? 20.作者在第(1)段中说“重九的陶菊已经两开,中秋的苏月已经圆过两次了”,第(3)段中说“我成了山人”,可最后第(7)段又说“也不能不下楼去”,这表达了作者怎样的思想感情?(3分)试分析第(3)(7)段中这两句话在文中的作用?(3分) ??答:(1) (3分)

(2)

(3分)

六、作文(40分)

21.那是一个晴朗的夏日,美国加州攀岩俱乐部的罗夫曼和妻子莫里亚丝同时攀岩,罗夫曼攀岩的速度比妻子快一些,他很快成了莫里亚丝仰望的对象。没有任何防护,他们是岩壁上会呼吸的岩石。离峰顶越来越近了,参观的人群情不自禁地欢呼雀跃起来。然而就在这时,位于莫里亚丝右上方大约5米的罗夫曼突然一声惨叫,他失足了。正在向上攀岩的莫里亚丝瞥见了这一险象,她毅然脱离了崖壁,伸出双手准确地抱住了正在迅速下坠的罗夫曼。两个人紧紧依偎着,共同坠入了万丈深渊。莫里亚丝那个漂亮的搂抱动作被摄影师定格成了旷世经典,这一瞬间的拥抱惊呆了在场的每一个人……瞬间的拥抱成了永恒。

你的生活中或许也有类似的故事,你对这样的“瞬间”肯定也会感叹不已,那么请以“瞬间”为话题,写一篇记叙文或议论文。

要求:所写内容必须在这个话题的范围之内,题目自拟,立意自定,不少于800字。

长郡教育集团高一年级期中考试语文答卷

第Ⅰ卷(28分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案

第Ⅱ卷(72分)

四、(16分)

15. 把下面句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)虽有嘉肴,弗食不知其旨也。虽有至道,弗学不知其善也。

译:

(4分)

(2)故曰:教学相长也。

译: (2分)

16.任选一个角度,简要分析这首诗的表达技巧。(4分) ?? 答:

17. 默写题(6分,每小题1分)

(1)看万山红遍,层林尽染; , 。

(2)书生意气, 。指点江山,激扬文字, 。

(3)一年一度秋风劲,不似春光。胜似春光, 。

(4)跫音不响,三月的春帷不揭/ 。

(5)令初下,群臣进谏, ;数月之后, 。

(6)燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。 。

五、(16分) 座位号

18.从全文看,作者写出了山景的哪些特点?请分点概括。(4分)

答:

19.下面两句话运用了什么修辞手法?有什么样的表达效果?(6分) (1)起风的日子,海吹成了千亩蓝田,无数的百合此开彼落。(3分)

答:

(2)其实山并未回答,是鸟代山答了,是虫,是松风代山答了。(3分)

答:

20.作者在第(1)段中说“重九的陶菊已经两开,中秋的苏月已经圆过两次了”,第(3)段中说“我成了山人”,可最后第(7)段又说“也不能不下楼去”,这表达了作者怎样的思想感情?(3分)试分析第(3)(7)段中这两句话在文中的作用?(3分) 答:(1) (3分)

(2)

(3分)

六、作文(40分)

长郡教育集团高一年级期中考试语文试卷

参考答案及评分标准

第Ⅰ卷(客观题28分)

一、(12分,每小题2分)

1 D(chéng-shèng)

2 C(委屈求全-委曲求全)

3 B(甚至:强调突出的事例,含更进一层的意思,有意外味;而且:表示进一步,有肯定味;标志:标明某特征;标明:做出记号或写出文字使人知道。)

4 A(城下之盟:因强敌兵临城下而被迫签订的屈辱性和约。此处不合语境。安之若素:对于困危境地或异常情况,一如平素,泰然处之。面面相觑:你看着我,我看着你,形容因惊惧或束手无策而相互望着。触目惊心:指看到某种严重的情况而引起内心震动。)

5 A(成分残缺:是……的动人故事。)

6 B(应该是:以橡树象征男性的阳刚和以木棉象征女性的阴柔。)

二、(8分,每小题2分)

7 B (注意:CD两项解说的是“所以”之前的内容,答非所问了,故不选。)

8 C

9 D

10 C

三、(8分,每小题2分)

11 B (“孰与”合用:表比较,与……比,哪一个……/孰视之:“孰”同“熟”)

12 A(均作代词,他的)

13 B(①否定句中代词宾语“自”前置;②介词结构后置;③省略介词宾语“之”;④介词结构后置;⑤定语后置;⑥被动句)

14 B

第Ⅱ卷(72分)

四、(16分)

15 (6分)(1)即使有嘉肴,不吃就不知道它的滋味的美妙;即使有最好的道理,不学也就不能体味它的美善。(重点词语:虽,即使。旨,味美;至道,最好的道理;善,好。)(4分)

(2)所以说:教和学互相促进。(重点词语:长,增长。)〔出自《读本》189页〕(2分)

(说明:译文做到“信”“达”即可得满分。)

16(4分)(1)形式上:三行一节,排列整齐,铺陈有致,句式统一。(2)语言:一唱三叹,回环往复,富有节奏感,旋律美。(3)将“生命的流”,这一抽象的概念,比喻成“云波”,“微波”“音波”,具体形象,富于想像力。

(说明:结合原诗,就其中一点分析合理,语言通顺,即得满分)

17 (6分,每小题1分)

(1)漫江碧透,百舸争流。

(2)挥斥方遒。粪土当年万户侯。

(3)寥廓江天万里霜。

(4)你的心是小小的窗扉紧掩。

(5)门庭若市;时时而间进。

(6)此所谓战胜于朝廷。

(说明:每小题只要错一字就不给分。)

五、(16分)

18 (1)青绿(青翠、青碧) (2)神秘(深沉)

(3)雄伟(巍然,磅礴) (4)山色如环(此题4分)

(说明:答对2点即可得满分) 19 (1)运用了比喻(暗喻和借喻)的修辞手法(1分),形象地表现出海风吹拂下的大海蔚

蓝宽阔,浪花此起彼伏的壮观景象(2分)。 ?? (2)运用了拟人的修辞手法(1分),作者与山、鸟、虫、风等自然景物融为一体,物

我合一,表达了作者对幽美山景的喜爱(2分)。 20 思想感情:表达了作者思念祖国、思念家乡(2分),渴盼祖国统一的思想感情(1分)。 ?? 作用:突出主题(1分)。“成了山人”,说明自己如在仙境中生活,按常理应是希望

永远这样生活下去,可作者却有更高远的追求,“下楼去”为实现祖国统一而努力(2

分)。

(说明:只回答“前后照应”得1分) 六、(40分)

21 答案略。

(参照2005年湖南高考作文评分标准。)

同课章节目录