第一课《有无相生》课件

图片预览

文档简介

课件35张PPT。有无相生老子 1、掌握相关实词、虚词、句式等文言现象;

2、把握老子的人生智慧及启示意义。本课首先由老子讲道的动画视频导入,进而介绍作者老子及其著作,接下来了解《老子》的在历史上的地位及高考涉及内容。进入课文讲解,逐章了解内容,归纳概括所含哲理。让学生分组讨论,了解文言知识,理解文句意思。最后梳理文言内容,总括本文核心思想。

在讲解课文时应该注意有意识地指导他们去运用自己的已有知识,理解文章内容,同时,独立思考,判断正误,批判地吸收思想观点。培养学生合作学习的能力和独立思考的习惯。本课配置了一个视频,可使课堂更为生动,引起兴趣,喻深奥与浅显。古希腊哲学家赫拉克利特曾说:“ 宇宙中各个部分都可以分为相互对立的两半:地分为高山和平原,水分为淡水和咸水……气候分为冬和夏、春和秋”,“没有那些非正义的事情,人们也就不知道正 义的名字”。与此相仿,在两千多年前的中国也有一位哲学家提出过类似的观点:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,声音相和,前后相随”。”大家知 道这位哲学家是谁吗?(老子)对,今天我们就一起来学习《<老子>选读》中的《有无相生》这篇课文。教师导语:老子,春秋末期人,姓李名耳字聃,道家创始人。生卒年月不可考,约生于公元前580年,约死于公元前500年。世界百位历史名人之一 ,我国古代伟大的哲学家和思想家,是道家学派创始人。相传他母亲怀了九九八十一年身孕,从腋下将他产出,老子一生下来就是白眉毛白胡子,所以被称为老子。 在道教中,老子是太上老君的第十八个化身。史载,曾任周王室史官,孔子曾经向他问礼。晚年见周王室日趋没落,便骑青牛而去,回故乡楚国苦县厉乡曲仁里过着 隐居生活。作家:作品传世的《老子》(又名《道德经》)一书,成于老子后学之手,一共有八十一章,分上、下篇,集中表现了老子的思想。

《老子》书中包括大量朴素辩证法观点,如“反者道之动”,并能由对立而转化, “正复为奇,善复为妖”,“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”。又以为世间事物均为“有”与“无”之统一,“有无相生”,而“无”为基础,“天下万物生于有, 有生于无” 等。

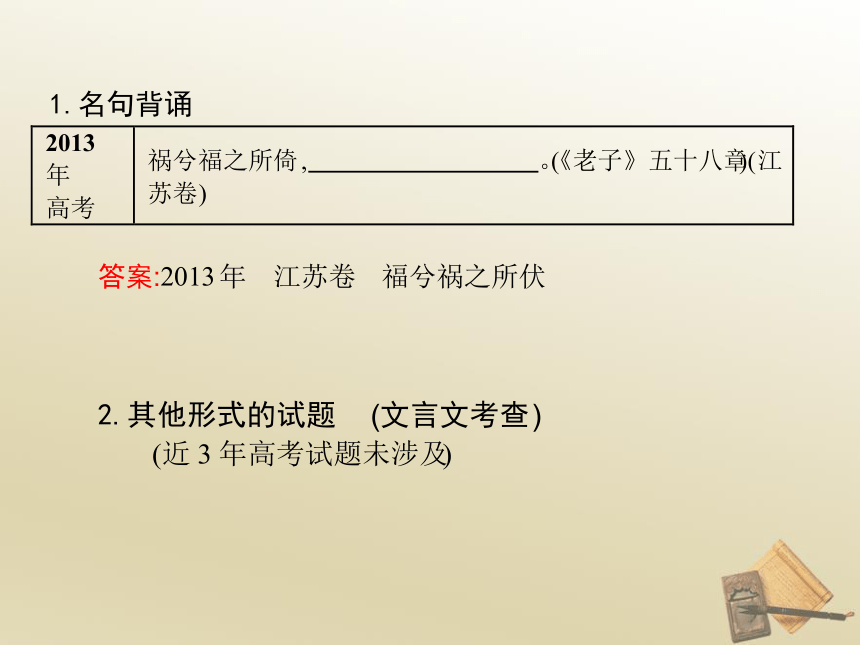

《老子》以“道”解释宇宙万物的演变,“道”为客观自然规律,同时 又具有“独立不改,周行而不殆”的永恒意义他说:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”认为世间一切皆有道生出,道是万事万物的本源。高考档案整体感知朗读第1、3、4、5、6则

梳理内容

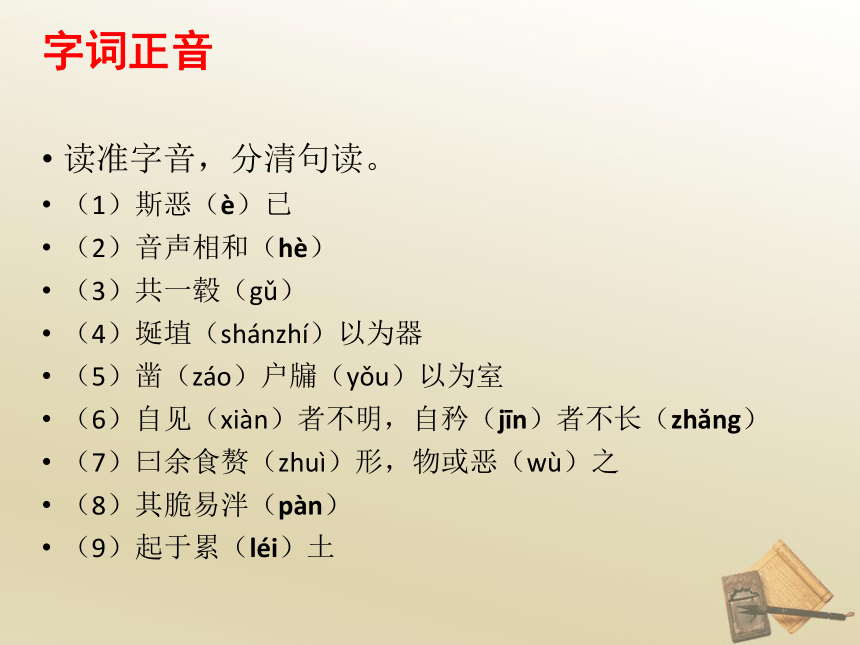

要求:分组讲解,其他组同学补充或指正字词正音读准字音,分清句读。

(1)斯恶(è)已

(2)音声相和(hè)

(3)共一毂(gǔ)

(4)埏埴(shánzhí)以为器

(5)凿(záo)户牖(yǒu)以为室

(6)自见(xiàn)者不明,自矜(jīn)者不长(zhǎng)

(7)曰余食赘(zhuì)形,物或恶(wù)之

(8)其脆易泮(pàn)

(9)起于累(léi)土? (1)诵读。

(2)梳理。

天下皆知美之(用在主谓之间,取消句子结构独立性)为(判断词,是)美,斯(连词,那么、就)恶(丑,与“美”相对)已;皆知善之为善,斯不善已。有无相 (副词,互相)生,难易相成,长短相形(对照,比较),高下相盈(充满),音声相和(应和),前后相随,恒也。(《老子》第二章)

(3)翻译。

天下都知道什么是美,就知道什么是丑了;都知道什么是善,就知道什么是不善了。有和无是互相生成的(有有就有无,有无就有有),难和易是互相促成的,长和 短是互相比较的(没有长也就无所谓短,反过来也一样),高和下是互相补足的,乐器的音响和人的声音是互相应和的,前和后是互相跟随的,这道理是永恒的。精研细读 第一则(4)分析。

《老子》把很多社会人生现象提炼为一系列的对立项,比如美与丑、善与恶、有与无、难与易、长与短、高与下、前与后等等,认为所有这些因素都是相辅相成的。我们不访称之谓“相对论”。

问题探究:“美丑相对”“有无相生”“长短相形”“高下相盈”“音声相和”“前后相随”都不难理解,可“难易相成”该如何理解呢?

学生讨论后提示:传世《老子》第六十三章有一句话说:“天下难事必作于易”,意思是指,天底下困难的事一定产生于一件件容易的事。做一件好事这是“易”,无数个做一件好事加在一起,或者说一辈子做好事,这就难了——也正因为很难,所以更加可贵。 这个例子就显示了“易”生成“难”的道理。在面对某个问题需要解决的时候,人们由于把解决这一问题看得很难,就更加谨慎更加用心更加用力地去面对它,结果问题反倒容易解决;相反,人们由于把解决这一问题看得很容易,不够慎重不够用心不够用力地去面对它,结果问题反倒难以解决了。这里面也包含了有难生成易, 有易生成难的道理。 (1)诵读。

(2)梳理。

企(踮着脚跟)者不立,跨者不行,自见(通“现”表现)者不明,自是(意动用法,以……为是)者不彰,自伐(夸耀)者无功,自矜(夸耀)者不长(得到尊 重)。其(如果)在(存问、询问)道也,曰余食赘(肉瘤)形,物(指牲畜)或(有的)恶(厌恶)之。故有道者不处(居于、立身)。(《老子》二十四章)

(3)翻译。

踮着脚跟的人站不牢,跨步行的人走不远,(就好像)自逞己见的人反而不能明理,自以为是的人反而得不到彰显,自我炫耀功劳的人反而不能成就大功(或不被人 为有功),自尊自大的人反而得不到尊重。(“自见”“自是”“自伐”“自矜”等行为)用道的观点来看,是吃剩下的食物或身体上的肉瘤,就连有的牲畜都厌恶 这些东西。所以有道的人不居于“自见”“自是”“自伐”“自矜”的境地。精研细读 第三则 (4)分析。

《老子》更值得称道的一点,是它对矛盾对立项的辩证把握和持守。在《老子》看来,“自见”“自是”“自伐”“自矜”都是要不得的,“不自见”“不自是” “不自伐”“不自矜”是一种态度,“自见”“自是”“自伐”“自矜”是另一种态度,一般人认为后种态度距离目的更近,可是《老子》认为应该选择前一种。因 为自见而不明,自是而不彰,自伐而无功,自矜而不长,因为“不自见,故明;不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜,故长”(《老子》二十二章)。《老子》 这种选择显示了它对现实社会的一种洞见,也显示了它的人生智慧,在很多时候,人们“若欲如之何,必先居于此如之何之反面”(冯友兰《中国哲学史》)。

运用比喻的手法,说明在生活中,人不应该自以为是,否则反而会达不到应有的目的,成为“物或恶之”的“余食赘肉”,这是有道的人不愿意做的事。(1)诵读。

(2)梳理。

知人(了解别人)者智,自知(了解自己)者明。胜人者有力,自胜者强(qiáng,刚强)。知足者富。强(qiǎng,尽力,竭力)行者有志。不失其所(名词,地方,位置)者久。死而不亡(通“妄”,荒谬)者寿。

(3)翻译。

了解别人的人聪明,了解自己的人圣明(即了解自己更重要)。战胜别人的人有劲儿,战胜自己的仁刚强(即战胜自己更重要)。知道满足的人就是富人。确定不 移、竭力实行的人有意志。不丧失合适位置的人(比如那些自知、自胜的人)能够长久。死得不荒唐的人即正常死亡的人就是长寿的。

(4)分析。

《老子》所体现出来的有关“自知、自胜、知足、强行的人”的看法,都显示了对社会人生的独特理解,对今人的启示意义是深刻的。精研细读 第四则(1)朗读。

为无为,事无事,味无味。大小多少,报怨以德,图难于其易,为大于其细。天下难事必作于易,天下大事必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。

夫轻诺必寡信,多易必多难。是以圣人犹难之,故终无难矣。

(2)梳理。

为(意动用法,把……当做有为)无为(道家指清静虚无、顺其自然),事(意动用法,把……当做事业)无事(道家指无为而治),味(意动用法,把……当做有 味)无味。大小多少,报怨以德,图难(名词,难事)于(介词,从)其易(名词,容易处),为大(名词,大事)于其细(名词,细小处)。天下难事必作(开 始)于易(名词,容易的事),天下大事必作于细(名词,细小的事)。是以圣人终不为大(名词,大事),故能成其大(名词,伟大)。

夫轻诺必寡(使动用法,使……减少)信,多易(意动用法,把……看得容易)必多(使动用法,使……增多)难。是以圣人犹难(意动用法,把……看得困难)之,故终无难矣。精研细读 第五则(3)翻译。

以“无为”的态度作为,以不生事的态度做事,以恬淡无味为滋味。大生于小,多起于少,用恩德来报答怨恨,从难事的容易处入手来解决它,从大事的细小处来完 成它。天底下的难事一定产生于一件件容易的事,天底下的大事一定产生于一件件细小的事(解决了一件件容易的事,最终也就解决了难事;完成了一件件细小的 事,最终也就完成了大事)。所以达到最高境界的人始终不做大事,因此成就了自己的伟大。

轻易向人许诺一定缺少诚信,把很多事情看得容易一定会遭遇很多困难。因此达到最高境界的人遇事尚且把它看成困难,因此它始终没有困难。

(4)分析。

依然是从一系列对立项的逻辑关系中来考量事物、思考问题,使《老子》充满了一种智慧。天下大事都得自于小事、易事,没有“小”,就没有“大”,善于做好小事,就能够成为真正的圣人、伟人。为人处世,应当谨慎做事,而不应当“轻诺”、“多易”。(1)朗读。

其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。

合抱之木,生于毫末。九层之台,起于累土。千里之行,始于足下。

民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

(2)梳理。

其安易持,其未兆(名词作动词,显露迹象)易谋,其脆易泮(通“判”,分离),其微易散。为之于未有,治之于未乱。

合抱之木,生于毫末。九层之台,起于累(通“蔂”,装土的工具)土。千里之行(即“行千里”),始于足下。

民之从事(做事、行事),常于(在)几成(几乎成功)而败(使动用法,使……失败)之。慎(慎重对待)终如始,则无败事。精研细读 第六则(3)翻译。

事情安稳的时候容易持守,问题还没有显露迹象的时候容易解决,事物脆弱的时候容易分离,事物细小的时候容易散失。要在还没有出现问题的时候解决问题,要在还没有陷入混乱的时候治理混乱。

张开两臂才能抱得过来的大树,是从极细小的萌芽生长起来的。很高很高的台子,是从一筐土开始建起来的。很遥远很遥远的的行程,是从脚下那一小步走出来的。

人们做事,常常是在将要成功的时候让它失败了。如果在将要完成的时候像开始的时候一样谨慎,就不会败坏事情了。

(4)分析。

本则体现了《老子》看待问题的前瞻性。做事要有预见,人及时处理好事件,不要等到出了问题再去想办法处理它。“防微杜渐”、“防患于未然”,因为“无祸患常积于忽微”。从第1、3、4则中,我们如何看待老子所讲的道理呢?

明确:任何事都是难易相成,高下相对的,所以应当正确对待来自生活中的问题,即不能只看到难而看不到易,也不能自以为是。 从第5、6则中,我们应当如何对待生活中有大事与小事?如何看待成功与失败?

明确:伟大得自于平凡,大事得自于小事的积累。处理问题要有预见性,要防患于未然,做事要持之以恒,善始善终。 对待生活、学习中的问题,要全面地看待,而不应片面地夸大一方面,要客观地看到世间万物都是从毫末起始,而后才能成为“大”,所以要学会做小事,学会积累,还要持之以恒。知识梳理6.名句名篇作业背诵并默写所学章节。2、每个人都有自己的理想。用《老子》的观点(话)说明,如何去实现自己的理想。1、解释文中的活用词语。1.解释文中的活用词语参考答案2.每个人都有自己的理想。用《老子》的观点(话)说明,如何去实现自己的理想。图难于其易,为大于其细。天下难事必作于易,天下大事必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。

其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。

合抱之木,生于毫末。九层之台,起于累土。千里之行,始于足下。

民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

2、把握老子的人生智慧及启示意义。本课首先由老子讲道的动画视频导入,进而介绍作者老子及其著作,接下来了解《老子》的在历史上的地位及高考涉及内容。进入课文讲解,逐章了解内容,归纳概括所含哲理。让学生分组讨论,了解文言知识,理解文句意思。最后梳理文言内容,总括本文核心思想。

在讲解课文时应该注意有意识地指导他们去运用自己的已有知识,理解文章内容,同时,独立思考,判断正误,批判地吸收思想观点。培养学生合作学习的能力和独立思考的习惯。本课配置了一个视频,可使课堂更为生动,引起兴趣,喻深奥与浅显。古希腊哲学家赫拉克利特曾说:“ 宇宙中各个部分都可以分为相互对立的两半:地分为高山和平原,水分为淡水和咸水……气候分为冬和夏、春和秋”,“没有那些非正义的事情,人们也就不知道正 义的名字”。与此相仿,在两千多年前的中国也有一位哲学家提出过类似的观点:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,声音相和,前后相随”。”大家知 道这位哲学家是谁吗?(老子)对,今天我们就一起来学习《<老子>选读》中的《有无相生》这篇课文。教师导语:老子,春秋末期人,姓李名耳字聃,道家创始人。生卒年月不可考,约生于公元前580年,约死于公元前500年。世界百位历史名人之一 ,我国古代伟大的哲学家和思想家,是道家学派创始人。相传他母亲怀了九九八十一年身孕,从腋下将他产出,老子一生下来就是白眉毛白胡子,所以被称为老子。 在道教中,老子是太上老君的第十八个化身。史载,曾任周王室史官,孔子曾经向他问礼。晚年见周王室日趋没落,便骑青牛而去,回故乡楚国苦县厉乡曲仁里过着 隐居生活。作家:作品传世的《老子》(又名《道德经》)一书,成于老子后学之手,一共有八十一章,分上、下篇,集中表现了老子的思想。

《老子》书中包括大量朴素辩证法观点,如“反者道之动”,并能由对立而转化, “正复为奇,善复为妖”,“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”。又以为世间事物均为“有”与“无”之统一,“有无相生”,而“无”为基础,“天下万物生于有, 有生于无” 等。

《老子》以“道”解释宇宙万物的演变,“道”为客观自然规律,同时 又具有“独立不改,周行而不殆”的永恒意义他说:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”认为世间一切皆有道生出,道是万事万物的本源。高考档案整体感知朗读第1、3、4、5、6则

梳理内容

要求:分组讲解,其他组同学补充或指正字词正音读准字音,分清句读。

(1)斯恶(è)已

(2)音声相和(hè)

(3)共一毂(gǔ)

(4)埏埴(shánzhí)以为器

(5)凿(záo)户牖(yǒu)以为室

(6)自见(xiàn)者不明,自矜(jīn)者不长(zhǎng)

(7)曰余食赘(zhuì)形,物或恶(wù)之

(8)其脆易泮(pàn)

(9)起于累(léi)土? (1)诵读。

(2)梳理。

天下皆知美之(用在主谓之间,取消句子结构独立性)为(判断词,是)美,斯(连词,那么、就)恶(丑,与“美”相对)已;皆知善之为善,斯不善已。有无相 (副词,互相)生,难易相成,长短相形(对照,比较),高下相盈(充满),音声相和(应和),前后相随,恒也。(《老子》第二章)

(3)翻译。

天下都知道什么是美,就知道什么是丑了;都知道什么是善,就知道什么是不善了。有和无是互相生成的(有有就有无,有无就有有),难和易是互相促成的,长和 短是互相比较的(没有长也就无所谓短,反过来也一样),高和下是互相补足的,乐器的音响和人的声音是互相应和的,前和后是互相跟随的,这道理是永恒的。精研细读 第一则(4)分析。

《老子》把很多社会人生现象提炼为一系列的对立项,比如美与丑、善与恶、有与无、难与易、长与短、高与下、前与后等等,认为所有这些因素都是相辅相成的。我们不访称之谓“相对论”。

问题探究:“美丑相对”“有无相生”“长短相形”“高下相盈”“音声相和”“前后相随”都不难理解,可“难易相成”该如何理解呢?

学生讨论后提示:传世《老子》第六十三章有一句话说:“天下难事必作于易”,意思是指,天底下困难的事一定产生于一件件容易的事。做一件好事这是“易”,无数个做一件好事加在一起,或者说一辈子做好事,这就难了——也正因为很难,所以更加可贵。 这个例子就显示了“易”生成“难”的道理。在面对某个问题需要解决的时候,人们由于把解决这一问题看得很难,就更加谨慎更加用心更加用力地去面对它,结果问题反倒容易解决;相反,人们由于把解决这一问题看得很容易,不够慎重不够用心不够用力地去面对它,结果问题反倒难以解决了。这里面也包含了有难生成易, 有易生成难的道理。 (1)诵读。

(2)梳理。

企(踮着脚跟)者不立,跨者不行,自见(通“现”表现)者不明,自是(意动用法,以……为是)者不彰,自伐(夸耀)者无功,自矜(夸耀)者不长(得到尊 重)。其(如果)在(存问、询问)道也,曰余食赘(肉瘤)形,物(指牲畜)或(有的)恶(厌恶)之。故有道者不处(居于、立身)。(《老子》二十四章)

(3)翻译。

踮着脚跟的人站不牢,跨步行的人走不远,(就好像)自逞己见的人反而不能明理,自以为是的人反而得不到彰显,自我炫耀功劳的人反而不能成就大功(或不被人 为有功),自尊自大的人反而得不到尊重。(“自见”“自是”“自伐”“自矜”等行为)用道的观点来看,是吃剩下的食物或身体上的肉瘤,就连有的牲畜都厌恶 这些东西。所以有道的人不居于“自见”“自是”“自伐”“自矜”的境地。精研细读 第三则 (4)分析。

《老子》更值得称道的一点,是它对矛盾对立项的辩证把握和持守。在《老子》看来,“自见”“自是”“自伐”“自矜”都是要不得的,“不自见”“不自是” “不自伐”“不自矜”是一种态度,“自见”“自是”“自伐”“自矜”是另一种态度,一般人认为后种态度距离目的更近,可是《老子》认为应该选择前一种。因 为自见而不明,自是而不彰,自伐而无功,自矜而不长,因为“不自见,故明;不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜,故长”(《老子》二十二章)。《老子》 这种选择显示了它对现实社会的一种洞见,也显示了它的人生智慧,在很多时候,人们“若欲如之何,必先居于此如之何之反面”(冯友兰《中国哲学史》)。

运用比喻的手法,说明在生活中,人不应该自以为是,否则反而会达不到应有的目的,成为“物或恶之”的“余食赘肉”,这是有道的人不愿意做的事。(1)诵读。

(2)梳理。

知人(了解别人)者智,自知(了解自己)者明。胜人者有力,自胜者强(qiáng,刚强)。知足者富。强(qiǎng,尽力,竭力)行者有志。不失其所(名词,地方,位置)者久。死而不亡(通“妄”,荒谬)者寿。

(3)翻译。

了解别人的人聪明,了解自己的人圣明(即了解自己更重要)。战胜别人的人有劲儿,战胜自己的仁刚强(即战胜自己更重要)。知道满足的人就是富人。确定不 移、竭力实行的人有意志。不丧失合适位置的人(比如那些自知、自胜的人)能够长久。死得不荒唐的人即正常死亡的人就是长寿的。

(4)分析。

《老子》所体现出来的有关“自知、自胜、知足、强行的人”的看法,都显示了对社会人生的独特理解,对今人的启示意义是深刻的。精研细读 第四则(1)朗读。

为无为,事无事,味无味。大小多少,报怨以德,图难于其易,为大于其细。天下难事必作于易,天下大事必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。

夫轻诺必寡信,多易必多难。是以圣人犹难之,故终无难矣。

(2)梳理。

为(意动用法,把……当做有为)无为(道家指清静虚无、顺其自然),事(意动用法,把……当做事业)无事(道家指无为而治),味(意动用法,把……当做有 味)无味。大小多少,报怨以德,图难(名词,难事)于(介词,从)其易(名词,容易处),为大(名词,大事)于其细(名词,细小处)。天下难事必作(开 始)于易(名词,容易的事),天下大事必作于细(名词,细小的事)。是以圣人终不为大(名词,大事),故能成其大(名词,伟大)。

夫轻诺必寡(使动用法,使……减少)信,多易(意动用法,把……看得容易)必多(使动用法,使……增多)难。是以圣人犹难(意动用法,把……看得困难)之,故终无难矣。精研细读 第五则(3)翻译。

以“无为”的态度作为,以不生事的态度做事,以恬淡无味为滋味。大生于小,多起于少,用恩德来报答怨恨,从难事的容易处入手来解决它,从大事的细小处来完 成它。天底下的难事一定产生于一件件容易的事,天底下的大事一定产生于一件件细小的事(解决了一件件容易的事,最终也就解决了难事;完成了一件件细小的 事,最终也就完成了大事)。所以达到最高境界的人始终不做大事,因此成就了自己的伟大。

轻易向人许诺一定缺少诚信,把很多事情看得容易一定会遭遇很多困难。因此达到最高境界的人遇事尚且把它看成困难,因此它始终没有困难。

(4)分析。

依然是从一系列对立项的逻辑关系中来考量事物、思考问题,使《老子》充满了一种智慧。天下大事都得自于小事、易事,没有“小”,就没有“大”,善于做好小事,就能够成为真正的圣人、伟人。为人处世,应当谨慎做事,而不应当“轻诺”、“多易”。(1)朗读。

其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。

合抱之木,生于毫末。九层之台,起于累土。千里之行,始于足下。

民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

(2)梳理。

其安易持,其未兆(名词作动词,显露迹象)易谋,其脆易泮(通“判”,分离),其微易散。为之于未有,治之于未乱。

合抱之木,生于毫末。九层之台,起于累(通“蔂”,装土的工具)土。千里之行(即“行千里”),始于足下。

民之从事(做事、行事),常于(在)几成(几乎成功)而败(使动用法,使……失败)之。慎(慎重对待)终如始,则无败事。精研细读 第六则(3)翻译。

事情安稳的时候容易持守,问题还没有显露迹象的时候容易解决,事物脆弱的时候容易分离,事物细小的时候容易散失。要在还没有出现问题的时候解决问题,要在还没有陷入混乱的时候治理混乱。

张开两臂才能抱得过来的大树,是从极细小的萌芽生长起来的。很高很高的台子,是从一筐土开始建起来的。很遥远很遥远的的行程,是从脚下那一小步走出来的。

人们做事,常常是在将要成功的时候让它失败了。如果在将要完成的时候像开始的时候一样谨慎,就不会败坏事情了。

(4)分析。

本则体现了《老子》看待问题的前瞻性。做事要有预见,人及时处理好事件,不要等到出了问题再去想办法处理它。“防微杜渐”、“防患于未然”,因为“无祸患常积于忽微”。从第1、3、4则中,我们如何看待老子所讲的道理呢?

明确:任何事都是难易相成,高下相对的,所以应当正确对待来自生活中的问题,即不能只看到难而看不到易,也不能自以为是。 从第5、6则中,我们应当如何对待生活中有大事与小事?如何看待成功与失败?

明确:伟大得自于平凡,大事得自于小事的积累。处理问题要有预见性,要防患于未然,做事要持之以恒,善始善终。 对待生活、学习中的问题,要全面地看待,而不应片面地夸大一方面,要客观地看到世间万物都是从毫末起始,而后才能成为“大”,所以要学会做小事,学会积累,还要持之以恒。知识梳理6.名句名篇作业背诵并默写所学章节。2、每个人都有自己的理想。用《老子》的观点(话)说明,如何去实现自己的理想。1、解释文中的活用词语。1.解释文中的活用词语参考答案2.每个人都有自己的理想。用《老子》的观点(话)说明,如何去实现自己的理想。图难于其易,为大于其细。天下难事必作于易,天下大事必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。

其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。

合抱之木,生于毫末。九层之台,起于累土。千里之行,始于足下。

民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

同课章节目录