第6课《永遇乐 京口北固亭怀古》课件

文档属性

| 名称 | 第6课《永遇乐 京口北固亭怀古》课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 370.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-05-08 22:21:32 | ||

图片预览

文档简介

课件23张PPT。永遇乐·京口北固亭怀古辛弃疾 1、理解《京口北固亭怀古》一词运用典故,借古讽今的写作特点。

2、体会辛弃疾抗敌救国的雄图壮志和为国效劳的爱国热情。 本课首先由辛弃疾的词作《丑奴儿》导入,引出其词作的特点,进而赏析词作的上片,通过周瑜和刘裕的典故引出词人的生平经历和写作背景,丰富文章的内容,分析全篇的感情基调。接着朗读下片,通过小组分工合作的方式,找出下片所用的典故及其作用,进一步领悟词的思想感情。最后总结归纳用典达意在诗歌鉴赏中的作用。

在讲解课文时应该注意有意识地指导学生自主解读诗词的能力,并总结归纳出用典达意的规律及其作用。该课配有一个音频,借机培养学生诵读诗歌的能力。

丑奴儿

少年不识愁滋味, 爱上层楼。 爱上层楼, 为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味, 欲说还休, 欲说还休, 却道天凉好个秋。 词人过去无愁硬要说愁,如今却愁到极点却无话可说。词中的“愁”具体指的是什么?为什么会有这样的愁?一、听诵读,入诗境。永遇乐·京口北固亭怀古 ——解题永遇乐,词牌名。始创于柳永,分上下两阕,共一百零四字。

京口北固亭,登临地点,又名北固楼,在今镇江东北的北固山上。

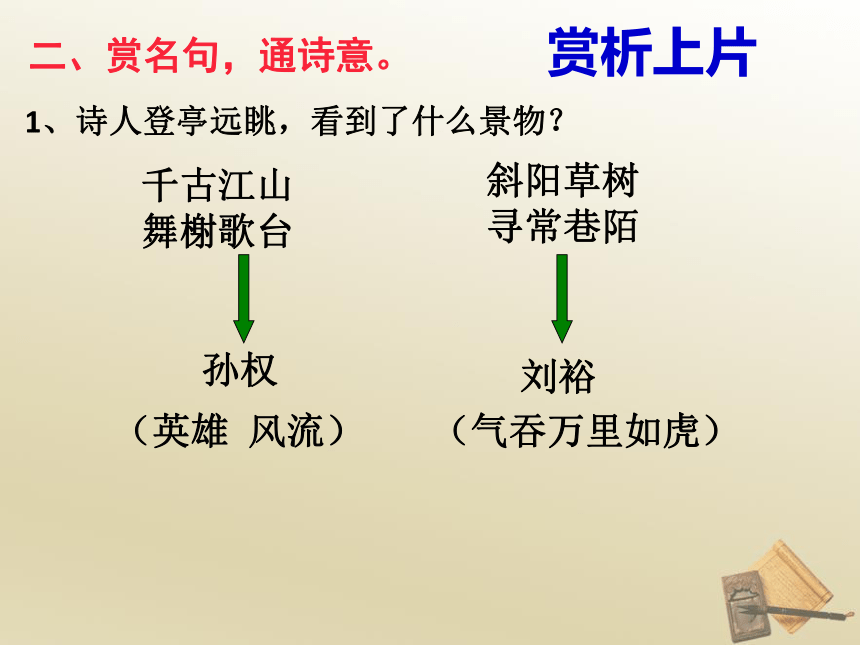

怀古,点明诗歌题材和所写内容,大多通过今昔对比,以古讽今。赏析上片1、诗人登亭远眺,看到了什么景物?千古江山

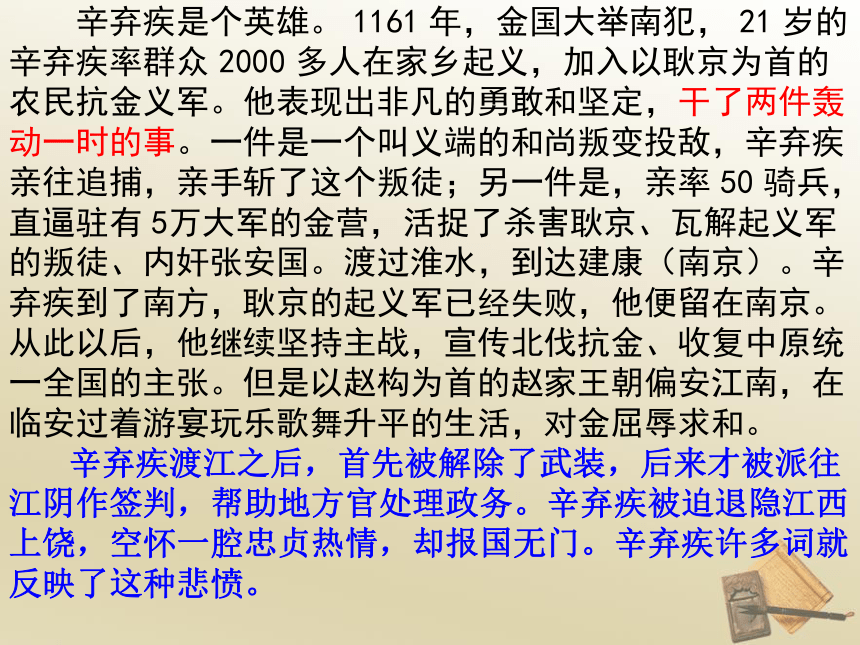

舞榭歌台斜阳草树寻常巷陌孙权刘裕(英雄 风流)(气吞万里如虎)二、赏名句,通诗意。 辛弃疾(1140-1207),南宋词人。字幼安,号稼轩,历城(今山东济南)人。出生时,山东已为金兵所占。二十一岁参加抗金义军,不久归南宋,历任湖北、江西、湖南、福建、浙东安抚使等职。任职期间,采取积极措施,招集流亡,训练军队,奖励耕战,打击贪污豪强,注意安定民生。一生坚决主张抗金 三、知人世,联背景。 辛弃疾是个英雄。?1161?年,金国大举南犯,?21?岁的辛弃疾率群众?2000?多人在家乡起义,加入以耿京为首的农民抗金义军。他表现出非凡的勇敢和坚定,干了两件轰动一时的事。一件是一个叫义端的和尚叛变投敌,辛弃疾亲往追捕,亲手斩了这个叛徒;另一件是,亲率?50?骑兵,直逼驻有?5万大军的金营,活捉了杀害耿京、瓦解起义军的叛徒、内奸张安国。渡过淮水,到达建康(南京)。辛弃疾到了南方,耿京的起义军已经失败,他便留在南京。从此以后,他继续坚持主战,宣传北伐抗金、收复中原统一全国的主张。但是以赵构为首的赵家王朝偏安江南,在临安过着游宴玩乐歌舞升平的生活,对金屈辱求和。

辛弃疾渡江之后,首先被解除了武装,后来才被派往江阴作签判,帮助地方官处理政务。辛弃疾被迫退隐江西上饶,空怀一腔忠贞热情,却报国无门。辛弃疾许多词就反映了这种悲愤。

写作背景 孙权,建都京口(后迁建康),占据江东。赤壁之战联合刘备大破曹操,遂使天下鼎足三分,后又数拒曹操于江北,使曹操发“生子当如孙仲谋”之叹! 作者用典目的:辛弃疾以 “ 英雄 ” 一词赞颂他,表示自己对他的敬仰和向往,“无觅孙仲谋处”意为像孙仲谋那样的英雄人物,再无处可寻了。 “ 舞榭歌台”“风流 ”是英雄事业的风流余韵,也已经没有了。这两句表达了对前人事业后继无人的惋惜,也暗指南宋统治者昏庸无能。刘裕:

南朝宋的开国皇帝,出身贫寒,父亲早逝,幼年竟沦落到靠卖草鞋为生,曾经生活在荒僻小街巷,但他从小志向远大,讨伐桓直,平定叛乱。 刘裕先灭山东的后燕,后灭陕西的后秦,光复洛阳、长安、煊赫一时。公元420年在扫除所有障碍之后,大权在握的刘裕终于代晋称帝。作者用典目的:

“ 想当年 ” 三句颂扬刘裕率领兵强马壮的北伐军驰骋中原,气吞胡虏。辛弃疾远在乾道元年( 1165 年)呈给宋孝宗的《美芹十论》里,指出北伐应取道山东 -- 因为山东之民劲勇,敌守备简略。 “ 不得山东,则河北不可取,不得河北,则中原不可复。 ” 韩侂胄急于北伐,辛弃疾对刘裕的歌颂不仅是向往他的英雄业绩,还有如果碰到刘裕这样的国君,他的正确战略意图就能被采用的意思。 千古江山

舞榭歌台斜阳草树寻常巷陌孙权刘裕(英雄 风流)(气吞万里如虎)作用借古讽今讽南宋苟安

叹英雄无觅借古言志向往英雄业绩

表达抗金决心 二、赏名句,通诗意。2、上片抒发了作者怎样的思想感情?(结合作者生平经历和时代背景)四、释典故,明诗情。诵读下阕3、下片运用了哪些典故,分别有什么作用?小组讨论:

宋文帝:

刘义隆是刘裕的儿子。他不能继承父业,好大喜功,听信王玄漠北伐之策,打没有准备的仗,结果一败涂地,北魏军队一直追到长江边,声称要渡江,都城震恐。封狼居胥是指汉朝霍去病战胜匈奴,封狼居胥山,举行祭天大礼的故事。宋文帝听了王玄漠的大话,对臣下说: “ 闻王玄漠陈说,使人有封狼居胥意。” “仓皇北顾”,是看到北方追来的敌人而张皇失色的意思,宋文帝战败时有 " 北顾涕交流 " 的诗句。

作者用典目的:借鉴历史,伐金必须做好准备,不能草率从事。 宋文帝刘义隆 佛狸祠:北魏太武帝的庙。在瓜步山上(今扬州附近)。佛狸是北魏太武帝拓跋焘之小字。当年他率兵击败南朝宋文帝刘义隆,挥师攻入宋,至瓜步山,在山上建立行宫,即后来之佛狸祠。后佛狸祠成为异族侵略者武功的象征。辛弃疾写此词时,扬州和佛狸词均已被金占领。 用典目的:作者的心情是沉重的,表达了自己的隐忧——如今江北各地沦陷已久,不迅速谋求恢复,百姓就会安于异族统治,忘记了自己是宋室臣民。表达对南宋政权不图恢复中原的不满。佛狸祠祭祀问题探讨:诗人在写佛狸祠下的迎神赛会的景象时,是什么心情?廉颇:战国时赵国名将。因被人陷害,跑到魏国去。后来秦国攻打赵国,赵王派使者去探望他,看他还能不能替赵国出力。廉颇本来也很想被赵王召见,效命疆场,击破强秦,使赵国能强盛起来。他在赵国使者面前," 一饭斗米,肉十斤,被甲上马,以示尚可用。 " 但结果赵使还报赵王说: " 廉将军虽老,尚善饭;然与臣坐顷之,三遗矢矣。 "(见《史记·廉颇蔺相如列传》)于是赵玉以为他老了,便不再起用。作者用意:以廉颇自比,表示虽老却不忘为国效力,收复中原的耿耿忠心,可是朝廷一味屈膝媚和,奸臣当道,多用少年轻进之士,又有谁会想到自己呢。一腔悲愤溢于言表。 用刘义隆典 借古讽今 以史为鉴

告诫韩侂胄勿草率用兵用佛狸祠典 借古抒情 抒身世之慨

叹朝廷无能

悲百姓松懈用廉颇典借古言志

借古抒情 明志士暮年壮心不已之志

抒报国无门壮志难酬之愤四、释典故,明诗情。 用典,也叫“用事”,指在诗歌的语言中直接或间接地援用前人诗文名句、神话传说、历史故事等典故,一、用事用典

用事用典是借用历史故事来表达作者的思想感情,包括对现实生活中某些问题的立场和态度、个人的意绪和愿望等等,属于借古抒怀。

《永遇乐·京口北固亭怀古》全词多处用事用典。

二、引用或化用前人诗句用典

引用或化用前人诗句用典目的是加深诗词中的意境,促使人联想而寻意于言外。

“过春风十里,尽荠麦青青”(姜夔《扬州慢》)用典的作用引前人之言之事,使理论有依据。

诗中有不便于直接叙述的,借典故的暗示,委婉道出作者的心声。

既使诗歌语言含蓄、洗练,给人以想象的空间;又可使诗歌的意蕴更加丰富、含蓄、深刻。可收到言简义丰、耐人寻味的效果,增强作品的表现力和感染力。

使文辞典雅,丰富诗歌内涵,借古讽今。主旨:作者登上镇江的北固亭,面对大好河山,想到祖国的北方仍然沦陷在敌人之手,想到韩侂胄等人并不想真正肩负起抗敌复国的重任,于是怀古伤今,追慕时代英雄,感叹恢复中原的雄心壮志不能实现,因而作词抒发自己内心的忧愤。 苏轼和辛弃疾在词史上并称为”苏辛豪放派”.通过?念奴娇·赤壁怀古?和?永遇乐·京口北固亭怀古?的学习,试分析苏辛二词的异同点.相同点:结构上均为“地点+怀古”意境上均为雄浑壮阔主旨上均为托古喻今,借古人酒杯浇心中块垒,还自我情愫不同点:苏词中抒情多直抒胸臆,”多情应笑我,早生华发.人生如梦,一尊还酹江月.”风格显得开阔明朗,旷达乐观.辛词中抒情多与典故结合,风格显得含蓄,蕴藉,激愤,沉郁.课后练习力挽山河,浩气贯日月,空余英雄心一颗

名垂宇宙,文光射牛斗,剩有悲壮词千篇。

——臧克家

2、体会辛弃疾抗敌救国的雄图壮志和为国效劳的爱国热情。 本课首先由辛弃疾的词作《丑奴儿》导入,引出其词作的特点,进而赏析词作的上片,通过周瑜和刘裕的典故引出词人的生平经历和写作背景,丰富文章的内容,分析全篇的感情基调。接着朗读下片,通过小组分工合作的方式,找出下片所用的典故及其作用,进一步领悟词的思想感情。最后总结归纳用典达意在诗歌鉴赏中的作用。

在讲解课文时应该注意有意识地指导学生自主解读诗词的能力,并总结归纳出用典达意的规律及其作用。该课配有一个音频,借机培养学生诵读诗歌的能力。

丑奴儿

少年不识愁滋味, 爱上层楼。 爱上层楼, 为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味, 欲说还休, 欲说还休, 却道天凉好个秋。 词人过去无愁硬要说愁,如今却愁到极点却无话可说。词中的“愁”具体指的是什么?为什么会有这样的愁?一、听诵读,入诗境。永遇乐·京口北固亭怀古 ——解题永遇乐,词牌名。始创于柳永,分上下两阕,共一百零四字。

京口北固亭,登临地点,又名北固楼,在今镇江东北的北固山上。

怀古,点明诗歌题材和所写内容,大多通过今昔对比,以古讽今。赏析上片1、诗人登亭远眺,看到了什么景物?千古江山

舞榭歌台斜阳草树寻常巷陌孙权刘裕(英雄 风流)(气吞万里如虎)二、赏名句,通诗意。 辛弃疾(1140-1207),南宋词人。字幼安,号稼轩,历城(今山东济南)人。出生时,山东已为金兵所占。二十一岁参加抗金义军,不久归南宋,历任湖北、江西、湖南、福建、浙东安抚使等职。任职期间,采取积极措施,招集流亡,训练军队,奖励耕战,打击贪污豪强,注意安定民生。一生坚决主张抗金 三、知人世,联背景。 辛弃疾是个英雄。?1161?年,金国大举南犯,?21?岁的辛弃疾率群众?2000?多人在家乡起义,加入以耿京为首的农民抗金义军。他表现出非凡的勇敢和坚定,干了两件轰动一时的事。一件是一个叫义端的和尚叛变投敌,辛弃疾亲往追捕,亲手斩了这个叛徒;另一件是,亲率?50?骑兵,直逼驻有?5万大军的金营,活捉了杀害耿京、瓦解起义军的叛徒、内奸张安国。渡过淮水,到达建康(南京)。辛弃疾到了南方,耿京的起义军已经失败,他便留在南京。从此以后,他继续坚持主战,宣传北伐抗金、收复中原统一全国的主张。但是以赵构为首的赵家王朝偏安江南,在临安过着游宴玩乐歌舞升平的生活,对金屈辱求和。

辛弃疾渡江之后,首先被解除了武装,后来才被派往江阴作签判,帮助地方官处理政务。辛弃疾被迫退隐江西上饶,空怀一腔忠贞热情,却报国无门。辛弃疾许多词就反映了这种悲愤。

写作背景 孙权,建都京口(后迁建康),占据江东。赤壁之战联合刘备大破曹操,遂使天下鼎足三分,后又数拒曹操于江北,使曹操发“生子当如孙仲谋”之叹! 作者用典目的:辛弃疾以 “ 英雄 ” 一词赞颂他,表示自己对他的敬仰和向往,“无觅孙仲谋处”意为像孙仲谋那样的英雄人物,再无处可寻了。 “ 舞榭歌台”“风流 ”是英雄事业的风流余韵,也已经没有了。这两句表达了对前人事业后继无人的惋惜,也暗指南宋统治者昏庸无能。刘裕:

南朝宋的开国皇帝,出身贫寒,父亲早逝,幼年竟沦落到靠卖草鞋为生,曾经生活在荒僻小街巷,但他从小志向远大,讨伐桓直,平定叛乱。 刘裕先灭山东的后燕,后灭陕西的后秦,光复洛阳、长安、煊赫一时。公元420年在扫除所有障碍之后,大权在握的刘裕终于代晋称帝。作者用典目的:

“ 想当年 ” 三句颂扬刘裕率领兵强马壮的北伐军驰骋中原,气吞胡虏。辛弃疾远在乾道元年( 1165 年)呈给宋孝宗的《美芹十论》里,指出北伐应取道山东 -- 因为山东之民劲勇,敌守备简略。 “ 不得山东,则河北不可取,不得河北,则中原不可复。 ” 韩侂胄急于北伐,辛弃疾对刘裕的歌颂不仅是向往他的英雄业绩,还有如果碰到刘裕这样的国君,他的正确战略意图就能被采用的意思。 千古江山

舞榭歌台斜阳草树寻常巷陌孙权刘裕(英雄 风流)(气吞万里如虎)作用借古讽今讽南宋苟安

叹英雄无觅借古言志向往英雄业绩

表达抗金决心 二、赏名句,通诗意。2、上片抒发了作者怎样的思想感情?(结合作者生平经历和时代背景)四、释典故,明诗情。诵读下阕3、下片运用了哪些典故,分别有什么作用?小组讨论:

宋文帝:

刘义隆是刘裕的儿子。他不能继承父业,好大喜功,听信王玄漠北伐之策,打没有准备的仗,结果一败涂地,北魏军队一直追到长江边,声称要渡江,都城震恐。封狼居胥是指汉朝霍去病战胜匈奴,封狼居胥山,举行祭天大礼的故事。宋文帝听了王玄漠的大话,对臣下说: “ 闻王玄漠陈说,使人有封狼居胥意。” “仓皇北顾”,是看到北方追来的敌人而张皇失色的意思,宋文帝战败时有 " 北顾涕交流 " 的诗句。

作者用典目的:借鉴历史,伐金必须做好准备,不能草率从事。 宋文帝刘义隆 佛狸祠:北魏太武帝的庙。在瓜步山上(今扬州附近)。佛狸是北魏太武帝拓跋焘之小字。当年他率兵击败南朝宋文帝刘义隆,挥师攻入宋,至瓜步山,在山上建立行宫,即后来之佛狸祠。后佛狸祠成为异族侵略者武功的象征。辛弃疾写此词时,扬州和佛狸词均已被金占领。 用典目的:作者的心情是沉重的,表达了自己的隐忧——如今江北各地沦陷已久,不迅速谋求恢复,百姓就会安于异族统治,忘记了自己是宋室臣民。表达对南宋政权不图恢复中原的不满。佛狸祠祭祀问题探讨:诗人在写佛狸祠下的迎神赛会的景象时,是什么心情?廉颇:战国时赵国名将。因被人陷害,跑到魏国去。后来秦国攻打赵国,赵王派使者去探望他,看他还能不能替赵国出力。廉颇本来也很想被赵王召见,效命疆场,击破强秦,使赵国能强盛起来。他在赵国使者面前," 一饭斗米,肉十斤,被甲上马,以示尚可用。 " 但结果赵使还报赵王说: " 廉将军虽老,尚善饭;然与臣坐顷之,三遗矢矣。 "(见《史记·廉颇蔺相如列传》)于是赵玉以为他老了,便不再起用。作者用意:以廉颇自比,表示虽老却不忘为国效力,收复中原的耿耿忠心,可是朝廷一味屈膝媚和,奸臣当道,多用少年轻进之士,又有谁会想到自己呢。一腔悲愤溢于言表。 用刘义隆典 借古讽今 以史为鉴

告诫韩侂胄勿草率用兵用佛狸祠典 借古抒情 抒身世之慨

叹朝廷无能

悲百姓松懈用廉颇典借古言志

借古抒情 明志士暮年壮心不已之志

抒报国无门壮志难酬之愤四、释典故,明诗情。 用典,也叫“用事”,指在诗歌的语言中直接或间接地援用前人诗文名句、神话传说、历史故事等典故,一、用事用典

用事用典是借用历史故事来表达作者的思想感情,包括对现实生活中某些问题的立场和态度、个人的意绪和愿望等等,属于借古抒怀。

《永遇乐·京口北固亭怀古》全词多处用事用典。

二、引用或化用前人诗句用典

引用或化用前人诗句用典目的是加深诗词中的意境,促使人联想而寻意于言外。

“过春风十里,尽荠麦青青”(姜夔《扬州慢》)用典的作用引前人之言之事,使理论有依据。

诗中有不便于直接叙述的,借典故的暗示,委婉道出作者的心声。

既使诗歌语言含蓄、洗练,给人以想象的空间;又可使诗歌的意蕴更加丰富、含蓄、深刻。可收到言简义丰、耐人寻味的效果,增强作品的表现力和感染力。

使文辞典雅,丰富诗歌内涵,借古讽今。主旨:作者登上镇江的北固亭,面对大好河山,想到祖国的北方仍然沦陷在敌人之手,想到韩侂胄等人并不想真正肩负起抗敌复国的重任,于是怀古伤今,追慕时代英雄,感叹恢复中原的雄心壮志不能实现,因而作词抒发自己内心的忧愤。 苏轼和辛弃疾在词史上并称为”苏辛豪放派”.通过?念奴娇·赤壁怀古?和?永遇乐·京口北固亭怀古?的学习,试分析苏辛二词的异同点.相同点:结构上均为“地点+怀古”意境上均为雄浑壮阔主旨上均为托古喻今,借古人酒杯浇心中块垒,还自我情愫不同点:苏词中抒情多直抒胸臆,”多情应笑我,早生华发.人生如梦,一尊还酹江月.”风格显得开阔明朗,旷达乐观.辛词中抒情多与典故结合,风格显得含蓄,蕴藉,激愤,沉郁.课后练习力挽山河,浩气贯日月,空余英雄心一颗

名垂宇宙,文光射牛斗,剩有悲壮词千篇。

——臧克家