24《为学》课件

图片预览

文档简介

课件21张PPT。为 学清·彭端淑作者作品简介彭端淑 清代著名文学家,与李调元、张问陶并称“清代四川三才子”,著有《白鹤堂集》。《为学》选自《白鹤堂集》,原名《为学一首示子侄》,文章是彭端淑为勉励他 子侄辈努力学习而写。解题题目《为学》

为——做、求

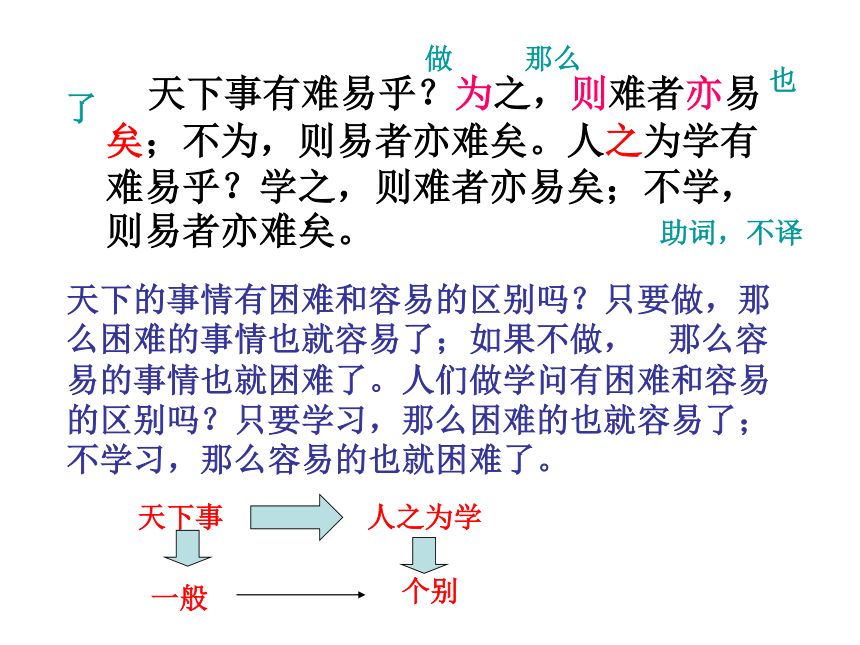

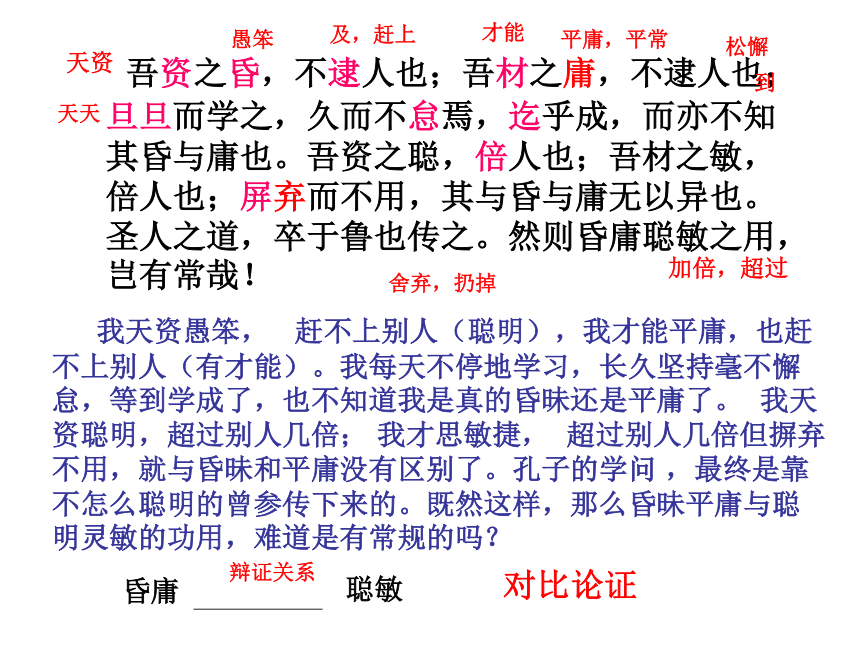

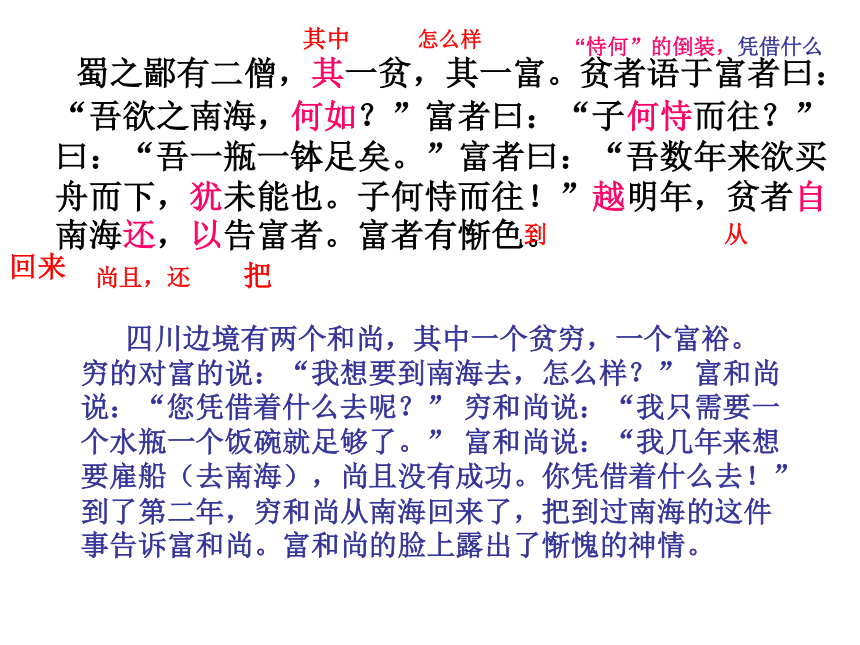

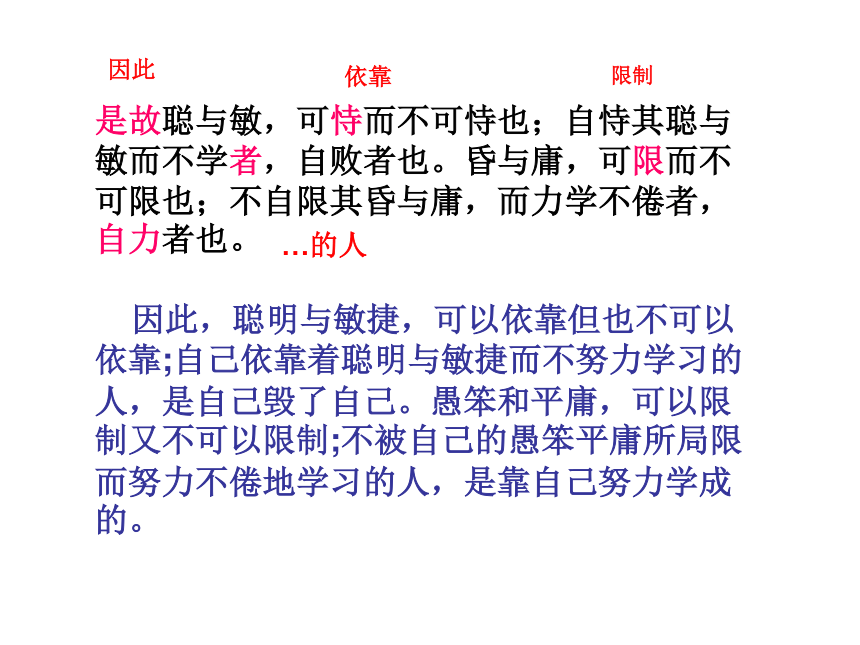

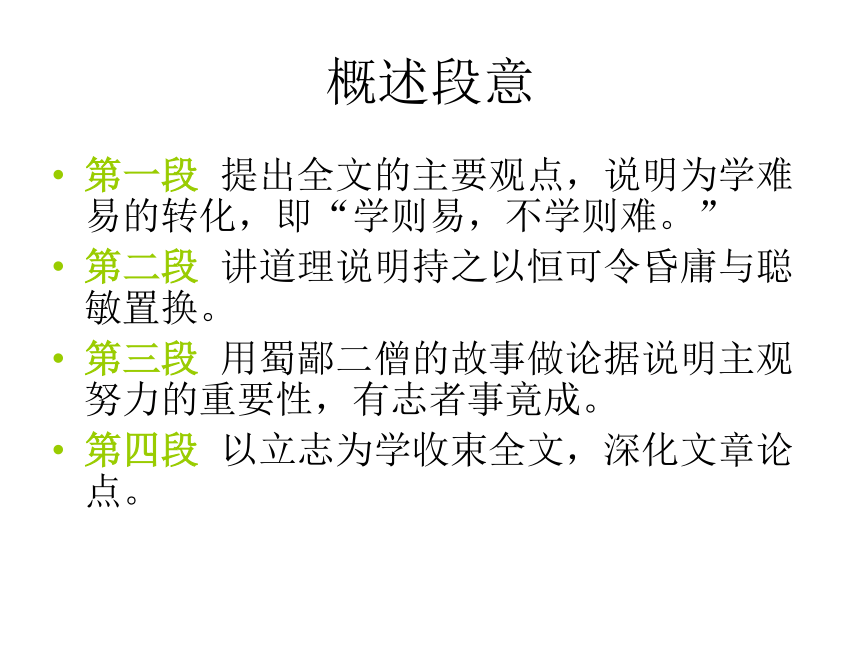

学——学问 天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。天下的事情有困难和容易的区别吗?只要做,那么困难的事情也就容易了;如果不做, 那么容易的事情也就困难了。人们做学问有困难和容易的区别吗?只要学习,那么困难的也就容易了;不学习,那么容易的也就困难了。做那么也了助词,不译天下事人之为学一般个别 吾资之昏,不逮人也;吾材之庸,不逮人也;旦旦而学之,久而不怠焉,迄乎成,而亦不知其昏与庸也。吾资之聪,倍人也;吾材之敏,倍人也;屏弃而不用,其与昏与庸无以异也。圣人之道,卒于鲁也传之。然则昏庸聪敏之用,岂有常哉! 我天资愚笨, 赶不上别人(聪明),我才能平庸,也赶不上别人(有才能)。我每天不停地学习,长久坚持毫不懈怠,等到学成了,也不知道我是真的昏昧还是平庸了。 我天资聪明,超过别人几倍; 我才思敏捷, 超过别人几倍但摒弃不用,就与昏昧和平庸没有区别了。孔子的学问 ,最终是靠不怎么聪明的曾参传下来的。既然这样,那么昏昧平庸与聪明灵敏的功用,难道是有常规的吗?天资愚笨及,赶上才能平庸,平常天天松懈到加倍,超过舍弃,扔掉昏庸聪敏辩证关系对比论证 蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”富者曰:“子何恃而往?”曰:“吾一瓶一钵足矣。”富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往!”越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。 四川边境有两个和尚,其中一个贫穷,一个富裕。穷的对富的说:“我想要到南海去,怎么样?” 富和尚说:“您凭借着什么去呢?” 穷和尚说:“我只需要一个水瓶一个饭碗就足够了。” 富和尚说:“我几年来想要雇船(去南海),尚且没有成功。你凭借着什么去!” 到了第二年,穷和尚从南海回来了,把到过南海的这件事告诉富和尚。富和尚的脸上露出了惭愧的神情。 其中怎么样“恃何”的倒装,凭借什么尚且,还到从回来把 西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉? 四川距离南海,不知道有几千里路,富和尚不能到达可是穷和尚到达了。一个人立志求学,难道还不如四川边境的那个穷和尚吗?是故聪与敏,可恃而不可恃也;自恃其聪与敏而不学者,自败者也。昏与庸,可限而不可限也;不自限其昏与庸,而力学不倦者,自力者也。 因此,聪明与敏捷,可以依靠但也不可以依靠;自己依靠着聪明与敏捷而不努力学习的人,是自己毁了自己。愚笨和平庸,可以限制又不可以限制;不被自己的愚笨平庸所局限而努力不倦地学习的人,是靠自己努力学成的。因此依靠…的人限制概述段意 第一段 提出全文的主要观点,说明为学难易的转化,即“学则易,不学则难。”

第二段 讲道理说明持之以恒可令昏庸与聪敏置换。

第三段 用蜀鄙二僧的故事做论据说明主观努力的重要性,有志者事竟成。

第四段 以立志为学收束全文,深化文章论点。文章主旨 提问,两个和尚同时面对着困难,“僧富者不能至而贫者至焉”,是何道理? 贫僧立志而行,在困难面前发挥主观能动性,努力去为,而富和尚只强调客观条件,不立志而行。为 学学则易,不学则难摆事实讲道理立志为学举一反三只要功夫深,铁杵磨成针事在人为滴水穿石虚词“之”的用法归类:?代词 代前文所说之事 译成“它(他)” ?助词 相当于“的” ?动词 相当于“去 到 前往” ④主谓之间 取消句子独立性 可不译 A 为之,则难者亦易矣 ( )

B 人之为学有难易乎 ( )

C 蜀之鄙有二僧 ( )

D 吾欲之南海 ( )

E 顾不如蜀鄙之僧哉 ( )

F 学之,则难者亦易矣 ( )

G 西蜀之去南海 ( )

H 人之立志 ( )①④②③②①④④赏析课文(一)文言句式赏析

A 天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。

B “子何恃而往?”与“子何恃而往!”

用设问的方式,提出天下事和做学问的难

易关系是可以转化的,关键在于自己的主观努力。

从天下事说起,再到做学问,遵循了从一般到

特殊的逻辑规律,深刻地阐明了“事在人为”的道理。 前一句疑问句式,是质疑穷和尚的能力和

成功的可能性,充满了怀疑。后一句是祈使句

是在陈诉自己条件优越尚且不能成功之后说

的,充满了不屑和轻视.这两句话表明富和尚

不相信穷和尚能成功。C 人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉。 这是文章的结句,是一个反问句句式。

作者用反问的语气来肯定说明,

我们立志求学的人,应该胜过“蜀鄙之僧”,

树立志向,大胆实践,并持之以恒。(二)作者为了证明“为学”的观点,并没有举学习方面的事例,而是举了一个“和尚朝南海”的故事,这样做有什么用处?

(三)文中故事告诉我们“事在人为”的道理,从全文来看,作者的观点是什么?请简洁概括。用处:①举例论证,事实胜于雄辩。

②从原题“示”字可以看出,是要暗示子侄们,

希望他们从中悟出道理,并且紧扣题目

③从“天下事”的角度选材,更有一般性,也

更具有说服力。§立志求学,大胆实践,事在人为

§勤学苦读,有志者事竟成《为学》练习一、填空

1、《为学》作者 , 代 家。

2、《为学》选自 ,原题为 。

3、《为学》通过讲述四川边境的穷和尚到达南海而富和尚没有去成的故事,告诉我们

道理。彭端淑清文学《白鹤堂集》《为学一首示子侄》“有志者事竟成”“人贵立志”二、解释

蜀之鄙有二僧

吾欲之南海

贫者语于富者曰

子何恃而往?

越明年

贫者自南海还

以告富者

西蜀之去南海

顾不如蜀鄙之僧哉?(边远的地方,边境)(告诉)(说)(依靠,凭借)(到了)(回来)(距离)(难道)《为学》练习(到…去)(把)三、注意下面“之”的解释

为之,则难者亦易矣

人之为学有难易乎?

吾欲之南海

蜀之鄙有二僧哉?

代词,指事情助词,无意义到的《为学》练习

四、注意下面句末文言语气助词

天下事有难易乎

为之,则难者亦易矣

僧富者不能至而贫者至焉

顾不如蜀鄙之僧哉

不知几千里也

表疑问表肯定加强语气表反问《为学》练习参考答案

为——做、求

学——学问 天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。天下的事情有困难和容易的区别吗?只要做,那么困难的事情也就容易了;如果不做, 那么容易的事情也就困难了。人们做学问有困难和容易的区别吗?只要学习,那么困难的也就容易了;不学习,那么容易的也就困难了。做那么也了助词,不译天下事人之为学一般个别 吾资之昏,不逮人也;吾材之庸,不逮人也;旦旦而学之,久而不怠焉,迄乎成,而亦不知其昏与庸也。吾资之聪,倍人也;吾材之敏,倍人也;屏弃而不用,其与昏与庸无以异也。圣人之道,卒于鲁也传之。然则昏庸聪敏之用,岂有常哉! 我天资愚笨, 赶不上别人(聪明),我才能平庸,也赶不上别人(有才能)。我每天不停地学习,长久坚持毫不懈怠,等到学成了,也不知道我是真的昏昧还是平庸了。 我天资聪明,超过别人几倍; 我才思敏捷, 超过别人几倍但摒弃不用,就与昏昧和平庸没有区别了。孔子的学问 ,最终是靠不怎么聪明的曾参传下来的。既然这样,那么昏昧平庸与聪明灵敏的功用,难道是有常规的吗?天资愚笨及,赶上才能平庸,平常天天松懈到加倍,超过舍弃,扔掉昏庸聪敏辩证关系对比论证 蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”富者曰:“子何恃而往?”曰:“吾一瓶一钵足矣。”富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往!”越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。 四川边境有两个和尚,其中一个贫穷,一个富裕。穷的对富的说:“我想要到南海去,怎么样?” 富和尚说:“您凭借着什么去呢?” 穷和尚说:“我只需要一个水瓶一个饭碗就足够了。” 富和尚说:“我几年来想要雇船(去南海),尚且没有成功。你凭借着什么去!” 到了第二年,穷和尚从南海回来了,把到过南海的这件事告诉富和尚。富和尚的脸上露出了惭愧的神情。 其中怎么样“恃何”的倒装,凭借什么尚且,还到从回来把 西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉? 四川距离南海,不知道有几千里路,富和尚不能到达可是穷和尚到达了。一个人立志求学,难道还不如四川边境的那个穷和尚吗?是故聪与敏,可恃而不可恃也;自恃其聪与敏而不学者,自败者也。昏与庸,可限而不可限也;不自限其昏与庸,而力学不倦者,自力者也。 因此,聪明与敏捷,可以依靠但也不可以依靠;自己依靠着聪明与敏捷而不努力学习的人,是自己毁了自己。愚笨和平庸,可以限制又不可以限制;不被自己的愚笨平庸所局限而努力不倦地学习的人,是靠自己努力学成的。因此依靠…的人限制概述段意 第一段 提出全文的主要观点,说明为学难易的转化,即“学则易,不学则难。”

第二段 讲道理说明持之以恒可令昏庸与聪敏置换。

第三段 用蜀鄙二僧的故事做论据说明主观努力的重要性,有志者事竟成。

第四段 以立志为学收束全文,深化文章论点。文章主旨 提问,两个和尚同时面对着困难,“僧富者不能至而贫者至焉”,是何道理? 贫僧立志而行,在困难面前发挥主观能动性,努力去为,而富和尚只强调客观条件,不立志而行。为 学学则易,不学则难摆事实讲道理立志为学举一反三只要功夫深,铁杵磨成针事在人为滴水穿石虚词“之”的用法归类:?代词 代前文所说之事 译成“它(他)” ?助词 相当于“的” ?动词 相当于“去 到 前往” ④主谓之间 取消句子独立性 可不译 A 为之,则难者亦易矣 ( )

B 人之为学有难易乎 ( )

C 蜀之鄙有二僧 ( )

D 吾欲之南海 ( )

E 顾不如蜀鄙之僧哉 ( )

F 学之,则难者亦易矣 ( )

G 西蜀之去南海 ( )

H 人之立志 ( )①④②③②①④④赏析课文(一)文言句式赏析

A 天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。

B “子何恃而往?”与“子何恃而往!”

用设问的方式,提出天下事和做学问的难

易关系是可以转化的,关键在于自己的主观努力。

从天下事说起,再到做学问,遵循了从一般到

特殊的逻辑规律,深刻地阐明了“事在人为”的道理。 前一句疑问句式,是质疑穷和尚的能力和

成功的可能性,充满了怀疑。后一句是祈使句

是在陈诉自己条件优越尚且不能成功之后说

的,充满了不屑和轻视.这两句话表明富和尚

不相信穷和尚能成功。C 人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉。 这是文章的结句,是一个反问句句式。

作者用反问的语气来肯定说明,

我们立志求学的人,应该胜过“蜀鄙之僧”,

树立志向,大胆实践,并持之以恒。(二)作者为了证明“为学”的观点,并没有举学习方面的事例,而是举了一个“和尚朝南海”的故事,这样做有什么用处?

(三)文中故事告诉我们“事在人为”的道理,从全文来看,作者的观点是什么?请简洁概括。用处:①举例论证,事实胜于雄辩。

②从原题“示”字可以看出,是要暗示子侄们,

希望他们从中悟出道理,并且紧扣题目

③从“天下事”的角度选材,更有一般性,也

更具有说服力。§立志求学,大胆实践,事在人为

§勤学苦读,有志者事竟成《为学》练习一、填空

1、《为学》作者 , 代 家。

2、《为学》选自 ,原题为 。

3、《为学》通过讲述四川边境的穷和尚到达南海而富和尚没有去成的故事,告诉我们

道理。彭端淑清文学《白鹤堂集》《为学一首示子侄》“有志者事竟成”“人贵立志”二、解释

蜀之鄙有二僧

吾欲之南海

贫者语于富者曰

子何恃而往?

越明年

贫者自南海还

以告富者

西蜀之去南海

顾不如蜀鄙之僧哉?(边远的地方,边境)(告诉)(说)(依靠,凭借)(到了)(回来)(距离)(难道)《为学》练习(到…去)(把)三、注意下面“之”的解释

为之,则难者亦易矣

人之为学有难易乎?

吾欲之南海

蜀之鄙有二僧哉?

代词,指事情助词,无意义到的《为学》练习

四、注意下面句末文言语气助词

天下事有难易乎

为之,则难者亦易矣

僧富者不能至而贫者至焉

顾不如蜀鄙之僧哉

不知几千里也

表疑问表肯定加强语气表反问《为学》练习参考答案

同课章节目录

- 第一单元 人物风采

- 一 童年的朋友

- 二 一面

- 三*我的老师

- 四 赵普

- 诵读欣赏 题破山寺后禅院

- 第二单元 童年记事

- 五 从百草园到三味书屋

- 六 月迹

- 七*三颗枸杞豆

- 八*我们家的男子汉

- 九 《列子》一则

- 诵读欣赏 生活是多么广阔

- 第三单元 建筑艺术

- 十 人民英雄永垂不朽

- 十一 巍巍中山陵

- 十二*凡尔赛宫

- 十三*北京四合院

- 十四 核舟记

- 诵读欣赏 文笔精华(二)

- 第四单元 动物世界

- 十五 松鼠

- 十六*松树金龟子(节选)

- 十七 国宝——大熊猫

- 十八*夏天的昆虫

- 十九 黔之驴

- 诵读欣赏 蝉

- 第五单元 新闻通讯

- 二十 为梦想,相会在北京(节选)

- 二十一*“神舟”五号飞船航天员出征记

- 二十二 新闻两篇

- 二十三*15天:最后的五个男子汉

- 二十四 为学

- 诵读欣赏 七子之歌

- 第六单元 诗词拔萃

- 二十五 毛泽东词二首

- 二十六 古代诗词二首

- 二十七 现代诗二首

- 二十八 歌词二首

- 二十九 《礼记》一则

- 诵读欣赏 古诗二首