《古代诗歌五首》第1课时课件

文档属性

| 名称 | 《古代诗歌五首》第1课时课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-05-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件51张PPT。古代诗歌五首人教新课标 七年级下 1、有感情地朗读诗歌,感受诗歌的节奏和韵律。

2、体会诗人表达的情感,理解诗歌中所蕴含的哲理。

3、学习知人论世的阅读诗歌的方法。 出示学习目标 同学们,有这样一位诗人,他胸怀大志,博览群书;有这样一位诗人,他屡受排挤,报国无门;有这样一位诗人,他独上高楼,难寻知音。于是他百感交集,不禁悲从心中来,写下了一首千古绝唱的诗。 登幽州台歌 作者简介

陈子昂(659~700),唐代文学家。字伯玉,梓州射洪(今属四川)人。少任侠。举光宅进士,以上书论政,为武则天所赞赏,拜麟台正字,右拾遗。后世因称陈拾遗。敢于陈述时弊。曾随武攸宜征契丹。后解职回乡,为县令段简所诬,入狱,忧愤而死。于诗标举汉魏风骨,强调兴寄,反对柔靡之风。是唐代诗歌革新的先驱。有《陈伯玉集》传世。展示自学,夯实基础 请同学们认真听诗歌的朗诵录音,然后大声朗读诗歌,结合注释既工具书理解诗句的意思。

1、读准下面字音。

怆然( ) 涕下( )诵读经典,理解诗句意思chuàngtì 2.读出韵味和节奏。

前/不见/古人,后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,独/怆然/而/涕下。诵读经典,理解诗句意思 3、理解重点词语的意思。

幽州台:

前:

古人、来者:

念: 悠悠:

怆然: 涕:即蓟北楼,是战国时燕昭王为招纳天下贤士所建,故址在今北京西南。过去。 那些能够礼贤下士的贤明君主,指燕昭王。想到。形容时间的久远和空间的广大。 悲伤的样子。诵读经典,理解诗句意思眼泪。 4、结合注释和工具书疏通诗句意思。

原诗:前不见古人,后不见来者。

译文:(在幽州台上)我向历史长河的前端和后面望看去,也看不到像燕昭王那样的贤君。

原诗:念天地之悠悠,独怆然而涕下。

译文:当登台远眺时,只见茫茫宇宙,天长地久,不禁感到孤独寂寞,悲从中来,怅然泪下。诵读经典,理解诗句意思 请同学们反复诵读这首诗,结合作者的写作背景,静下心来,设身处地想象自己在古代,自己就是才华横溢的陈子昂,寂寞地独自登台远望,心中是怎样想的呢?

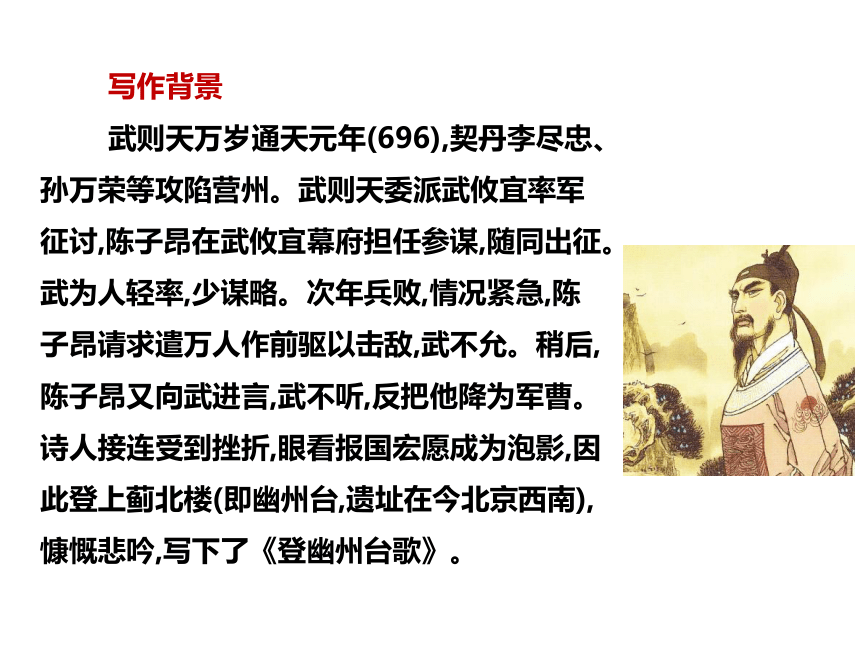

1、你能不能把登台的这个情景详细的描述出来呢?知人论世,体会诗歌的意境 写作背景

武则天万岁通天元年(696),契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州。武则天委派武攸宜率军征讨,陈子昂在武攸宜幕府担任参谋,随同出征。武为人轻率,少谋略。次年兵败,情况紧急,陈子昂请求遣万人作前驱以击敌,武不允。稍后,陈子昂又向武进言,武不听,反把他降为军曹。诗人接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼(即幽州台,遗址在今北京西南),慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》。 示例:

夜已深了吧?迷雾阻挡着我的前路,荆棘撕破我单薄的衣服。

我独自一人登上这高台,借着微微的月光眺望远方。此时此刻,我忽然感觉自己迷失了方向,我不知身在何处,身后无人跟随,前方也没人引路。难道我错了吗?难道上天是公平的吗?遥望历史,燕昭王那样的贤君已经远去,后世也许会有明君贤士的风云际会,然而我却无缘相见。我感到无比的悲伤,仿佛有巨大的石块压在我的胸口,使我透不过气,那种感觉强烈地压抑着我的本就孤独的心。知人论世,体会诗歌的意境 自古以来,成大事者,总是孤独的。只是谁又知道我的心酸楚,谁又懂得我内心的痛苦?面对这茫茫的天宇和原野,我感觉自己是多么反渺小,沧海一粟而已,人生只有几十年罢了。我忍不住仰天长叹!我的悲伤已充满肺腑,无法抑制。人们都说,男儿有泪不轻弹,我说,只是未到伤心时。在这清冷的夜晚,在这幽静的幽州台上,我禁不住泪流满面,沾湿了衣襟!知人论世,体会诗歌的意境 2、你能否理解诗人为什么“独怆然而涕下”呢?

点拨:“前不见古人,后不见来者。”这里的古人是指古代那些能够礼贤下士的贤明君主。但是,像燕昭王那样前代的贤君既不复可见,后来的贤明之主也来不及见到,自己真是生不逢时;当登台远眺时,只见茫茫宇宙,天长地久,不禁感到孤单寂寞,悲从中来,怆然流泪了。知人论世,体会诗歌的意境 合作交流,探究作者情感 请同学们以小组为单位,齐声朗读诗歌,然后合作交流,探究下面重点问题。

1、前两句诗是从什么角度写的?“古人”指谁?“来者”指谁?写出了作者怎样的境遇?

点拨:前两句诗是从时间角度(前、后)写的。古人指古代礼贤下士的明君,来者指现代礼贤下士的明君。写出了作者生不逢时、怀才不遇的境遇,表达了作者内心的愁苦之情。 合作交流,探究作者情感2、后两句诗是从什么角度写的?诗人为什么见此景而涕下?

点拨:后两句诗是从空间角度(天、地)写的。在无限的时间与空间面前,诗人感到孤独、寂寞、悲凉。自己生不逢时,怀才不遇,功业未成,空老一生,面对此景,想到自己的境遇,怎么能不“怆然涕下”。 合作交流,探究作者情感4、这首诗抒发了作者怎样的感情?

点拨:这首诗通过写登临幽州台的所想所感,抒发作者怀才不遇、寂寞无聊的愁苦情怀。

总结:这首诗是陈子昂的压卷之作,创造出了空旷苍茫、慷慨悲凉的意境。表达了诗人怀才不遇、壮志难酬的悲愤之情和孤独之感 。 俗话说 “五岳归来不看山”。泰山——五岳之首,“泰山归来不看岳”呀。今天我们就一起来领略一下杜甫笔下的泰山是怎样的一番景色! 望 岳 作者简介

杜甫(712—770),字子美,自号少陵野老。举进士不第,曾任检校工部员外郎,故世称杜工部。是唐代最伟大的现实主义诗人,被尊为“诗圣”,与李白并称“李杜”。其诗大胆揭露当时的社会矛盾,对穷苦人民寄予深切同情,内容深刻。许多优秀作品,显示了唐代由盛转衰的历史过程,被称为“诗史”。在艺术上,善于运用各种诗歌形式,尤长于律诗;风格多样,而以沉郁为主;语言精练,具有高度的表达能力。有《杜工部集》传世。展示自学,夯实基础 请同学们认真听诗歌的朗诵录音,然后大声朗读诗歌,结合注释既工具书理解诗句的意思。

1、读准下面字音。

岱宗( ) 青未了( ) 决眦( )诵读经典,理解诗句意思dàiliǎozì 2.读出韵味和节奏。

岱宗/夫/如何?齐鲁/青/未了。

造化/钟/神秀,阴阳/割/昏晓。

荡胸/生/层云,决眦/入/归鸟。

会当/凌/绝顶,一览/众山/小。诵读经典,理解诗句意思 3、理解重点词语的意思。

岱宗:

齐鲁:

青: 未了:

造化: 钟:泰山亦名岱山或岱岳,五岳之首,在今山东省泰安市城北。古代以泰山为五岳之首,诸山所宗,故又称“岱宗”。春秋时的两个诸侯国。古代齐鲁两国以泰山为界,齐国在泰山北,鲁国在泰山南。后用齐鲁代指山东地区。指山色。不尽。 指天地、大自然。诵读经典,理解诗句意思聚集。 3、理解重点词语的意思。

神秀:

阴阳:

割: 昏晓:

曾:

决眦入归鸟:

会当: 凌:

小:天地之灵气,神奇秀美分黄昏和早晨通假字,同“层”张大眼睛远望飞鸟归林诵读经典,理解诗句意思终当,终要登上意动用法,意思为“以……为小,认为……小”古人以山北水南为阴,山南水北为阳 4、结合注释和工具书疏通诗句意思。

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

五岳之首的泰山啊,怎么样?那一脉苍莽的青色横亘在齐鲁无尽无了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

天地间的神奇峻秀啊,都在这一山凝结聚绕,那山北山南一边暗一边明,判若黄昏和晨晓。诵读经典,理解诗句意思 4、结合注释和工具书疏通诗句意思。

荡胸生层云,决眦入归鸟。

看峰峦层云迭起,胸中一阵阵荡涤波涛,睁裂双眼目送那渐入山林的点点归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

啊,将来我一定要登上的峰巅站得高高,俯首一览,啊众山匍伏在山脚下是那么渺小。诵读经典,理解诗句意思 理解泰山形象,探究作者情感 1、《望岳》围绕“望”字写的,但望的角度不同,望到的景象也不同,你能分析出来吗? 理解泰山形象,探究作者情感(1) 远望:首联“岱宗夫如何?齐鲁青未了。”望到了泰山绵延不绝、树木葱郁的景象。

(2) 近望: 颔联“造化钟神秀,阴阳割昏晓。”望到了泰山既神奇秀丽又巍峨高大的景象。

(3) 细望:颈联“荡胸生层云,决眦入归鸟。”望到了云涌云翻的壮阔景象和鸟儿归巢的傍晚景象。 理解泰山形象,探究作者情感2、这首诗歌描写了泰山怎样的特点,从哪些句子可以看出?

点拨:

地域之广阔 齐鲁青未了

景色之秀美 造化钟神秀

山势之高峻 阴阳割昏晓

会当凌绝顶,一览众山小。 理解泰山形象,探究作者情感3、颔联“造化钟神秀,阴阳割昏晓”中的“钟、”“割”字用的巧妙,请你结合诗句分析一下。

点拨:这两句诗的意思是,大自然把天地之间所有神奇与秀丽全都聚集在这座高山之上,高耸的山峰入云蔽日,乃至山南山北在明暗上竟有早晚之别。“钟”即聚集的意思,“钟”字将大自然拟人化,使之富有情感。“割”即划分之意,“割”字用得很奇妙,不但把阴阳这一自然现象拟人化,神奇之妙蕴含其中,而且表现出昏晓界限的分明,从而突出了山之高大。 理解泰山形象,探究作者情感4、对“会当凌绝顶,一览众山小”句做赏析?

点拨:此句化用了孔子的“登泰山而小天下”。它既是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言,表达了诗人不怕困难,俯视一切的雄心壮志。蕴含的人生哲理:只要不怕困难,敢于攀登绝顶,才能俯视一切、傲视群雄。 从这首诗中我们可以望到一个什么样的杜甫?知人论世,体会诗歌的意境创作背景

杜甫出生于公元712年,整个唐王朝处于上升时期,当时的人们普遍具有较强的自豪感和自信心——建功立业、万里封侯是当时文人普遍的人生目标。唐玄宗开元二十三年(735),诗人到洛阳应进士,结果落第而归,开元二十四年(736),二十四岁的诗人开始过一种不羁的漫游生活。这首诗就是在漫游途中所作。 杜甫登上泰山后,发现泰山如此绵延不尽,如此神奇秀丽,如此巍峨高大,心潮澎湃,心胸开阔了,禁不住热情地赞美泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,透露出诗人早年的远大抱负,不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。知人论世,体会诗歌的意境 这首诗中诗人热情赞美了泰山高大巍峨的气势和神奇秀丽的景色,流露出了对祖国山河的热爱之情,表达了诗人不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概,以及卓然独立、兼济天下的豪情壮志,体现了中华民族自强不息的献身精神。 登飞来峰 作者简介

王安石(1021-1086),字介甫,号半山,江西临川(今江西抚州)人,北宋著名的思想家、政治家、文学家。熙宁二年(1069年),任参知政事,次年拜相,主持变法。因守旧派反对,熙宁七年(1074年)罢相。一年后,宋神宗再次起用,旋又罢相,退居江宁。元祐元年(1086年),保守派得势,新法皆废,郁然病逝于钟山(今江苏南京),赠太傅。绍圣元年(1094年),获谥“文”,故世称王文公。王安石在文学中具有突出成就,名列“唐宋八大家”。有《王临川集》《临川集拾遗》等存世。展示自学,夯实基础 创作背景

《登飞来峰》为王安石30岁时所作。皇祐二年(1050)夏,他在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经绍兴,写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时年轻气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。展示自学,夯实基础 1.读出韵味和节奏。

飞来山上/千寻塔,闻说/鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,自缘/身在/最高层。诵读经典,理解诗句意思2、理解重点词语的意思。

千寻:

不畏:极言塔高。古以八尺为一寻(一说为七尺),形容高耸。反用李白《登金陵凤凰台》“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”句意。 3、理解重点词语的意思。

浮云:

缘: 眼:

塔: 鸡鸣见日升:

最高层:暗喻奸佞的小人。汉陆贾《新语》:“邪臣蔽贤,犹浮云之障白日也。”唐李白《登金陵凤凰台》:“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”因为视 线鸡鸣时可以望见太阳升起。铁塔诵读经典,理解诗句意思最高处,有两层含义。一指千寻塔的最高层,二指政治的最高层。 4、结合注释和工具书疏通诗句意思。

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

我登上了飞来峰上的高塔,听人说清晨鸡鸣时从这儿能看到太阳升起。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

不怕浮云层层遮住视野,都(只)因为登高望远心胸宽广。诵读经典,理解诗句意思 反复诵读这首诗,联系王安石的生平及其时代,想象自己就是那个年轻气盛,抱负不凡的文学家王安石,当你登上飞来峰时,心境是怎样的?知人论世,体会诗歌的意境 王安石的主要生平:

庆历二年(1042年)进士。嘉祐三年(1058年)上万言书,提出变法主张。宋神宗熙宁二年(1069年)任参知政事,推行新法。次年拜同中书门下平章事。熙宁七年(1074年)罢相,次年复任宰相;熙宁九年(1076年)再次罢相,退居江宁(今江苏南京)半山园,封舒国公,不久改封荆,世称荆公。《登飞来峰》为王安石30岁时所作。知人论世,体会诗歌的意境 此时年轻气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。本诗作者通过对自己亲身登临千寻塔远望,一览无余的视角直接描写,来抒发他心中兴奋愉悦的心情和远大的政治抱负。知人论世,体会诗歌的意境 合作交流,探究作者情感请同学们以小组为单位,齐声朗读诗歌,然后合作交流,探究下面重点问题。

1、诗人写景的立足点在哪里?看到了什么?感受到什么?

诗人写景的立足点在飞来峰上千寻塔,虚写在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象,诗人用“千寻”这一夸张的词语,借写峰上古塔之高,表达登高望远的感受:站得高看得远。 合作交流,探究作者情感2、在这首诗中,“浮云”有什么隐含的深意呢?

在神宗皇帝支持下实行改革,积极推行新法,抑官僚制地主和豪商的特权,以期富国强兵,但遭到保守派的激烈反对。《登飞来峰》即作于1050年,当时他30岁,由宁波县令改任舒州通判。他向往美好前程,期待变革。 合作交流,探究作者情感 在古代诗歌中,“浮云”往往借代奸邪小人,联系到诗人后来向宋仁宗上万言书,以及实行变法,与保守派的坚决斗争等,可以看出诗中“浮云”比喻当时的保守势力,体现了王安石为实现自己的政治抱负而勇往直前、无所畏惧的进取精神。 合作交流,探究作者情感3、“最高层”有了什么样的深层含义?仅仅指的是他站的比别人高吗?

“最高层”字面上指千寻塔的最高层,指他站的比别人高。实则暗喻政治上的最高决策。也指他有雄心壮志 ,勇往直前,不畏艰难。这无疑是人生的最高层! 合作交流,探究作者情感4、学了这首诗,你从中明白了什么道理?

观察事物,解决问题,要站得高,看得远,否则会被眼前的小事物所羁绊。同样,在社会生活和思想修养方面也是这样,只有在各个方面达到一定的高度,才能实现自己的理想。

这首诗表达了作者不畏艰险、自信向上,积极进取的人生态度。 三首诗,让我们感受到陈子昂怀才不遇、壮志难酬的悲愤之情和孤独之感,感受到杜甫不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概,以及卓然独立、兼济天下的豪情壮志,体会到王安石不畏艰险、自信向上,积极进取的人生态度。希望我们能理解这些诗歌表现的哲理,让古代文化精华进入我们的内心,滋润我们的心田。

2、体会诗人表达的情感,理解诗歌中所蕴含的哲理。

3、学习知人论世的阅读诗歌的方法。 出示学习目标 同学们,有这样一位诗人,他胸怀大志,博览群书;有这样一位诗人,他屡受排挤,报国无门;有这样一位诗人,他独上高楼,难寻知音。于是他百感交集,不禁悲从心中来,写下了一首千古绝唱的诗。 登幽州台歌 作者简介

陈子昂(659~700),唐代文学家。字伯玉,梓州射洪(今属四川)人。少任侠。举光宅进士,以上书论政,为武则天所赞赏,拜麟台正字,右拾遗。后世因称陈拾遗。敢于陈述时弊。曾随武攸宜征契丹。后解职回乡,为县令段简所诬,入狱,忧愤而死。于诗标举汉魏风骨,强调兴寄,反对柔靡之风。是唐代诗歌革新的先驱。有《陈伯玉集》传世。展示自学,夯实基础 请同学们认真听诗歌的朗诵录音,然后大声朗读诗歌,结合注释既工具书理解诗句的意思。

1、读准下面字音。

怆然( ) 涕下( )诵读经典,理解诗句意思chuàngtì 2.读出韵味和节奏。

前/不见/古人,后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,独/怆然/而/涕下。诵读经典,理解诗句意思 3、理解重点词语的意思。

幽州台:

前:

古人、来者:

念: 悠悠:

怆然: 涕:即蓟北楼,是战国时燕昭王为招纳天下贤士所建,故址在今北京西南。过去。 那些能够礼贤下士的贤明君主,指燕昭王。想到。形容时间的久远和空间的广大。 悲伤的样子。诵读经典,理解诗句意思眼泪。 4、结合注释和工具书疏通诗句意思。

原诗:前不见古人,后不见来者。

译文:(在幽州台上)我向历史长河的前端和后面望看去,也看不到像燕昭王那样的贤君。

原诗:念天地之悠悠,独怆然而涕下。

译文:当登台远眺时,只见茫茫宇宙,天长地久,不禁感到孤独寂寞,悲从中来,怅然泪下。诵读经典,理解诗句意思 请同学们反复诵读这首诗,结合作者的写作背景,静下心来,设身处地想象自己在古代,自己就是才华横溢的陈子昂,寂寞地独自登台远望,心中是怎样想的呢?

1、你能不能把登台的这个情景详细的描述出来呢?知人论世,体会诗歌的意境 写作背景

武则天万岁通天元年(696),契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州。武则天委派武攸宜率军征讨,陈子昂在武攸宜幕府担任参谋,随同出征。武为人轻率,少谋略。次年兵败,情况紧急,陈子昂请求遣万人作前驱以击敌,武不允。稍后,陈子昂又向武进言,武不听,反把他降为军曹。诗人接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼(即幽州台,遗址在今北京西南),慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》。 示例:

夜已深了吧?迷雾阻挡着我的前路,荆棘撕破我单薄的衣服。

我独自一人登上这高台,借着微微的月光眺望远方。此时此刻,我忽然感觉自己迷失了方向,我不知身在何处,身后无人跟随,前方也没人引路。难道我错了吗?难道上天是公平的吗?遥望历史,燕昭王那样的贤君已经远去,后世也许会有明君贤士的风云际会,然而我却无缘相见。我感到无比的悲伤,仿佛有巨大的石块压在我的胸口,使我透不过气,那种感觉强烈地压抑着我的本就孤独的心。知人论世,体会诗歌的意境 自古以来,成大事者,总是孤独的。只是谁又知道我的心酸楚,谁又懂得我内心的痛苦?面对这茫茫的天宇和原野,我感觉自己是多么反渺小,沧海一粟而已,人生只有几十年罢了。我忍不住仰天长叹!我的悲伤已充满肺腑,无法抑制。人们都说,男儿有泪不轻弹,我说,只是未到伤心时。在这清冷的夜晚,在这幽静的幽州台上,我禁不住泪流满面,沾湿了衣襟!知人论世,体会诗歌的意境 2、你能否理解诗人为什么“独怆然而涕下”呢?

点拨:“前不见古人,后不见来者。”这里的古人是指古代那些能够礼贤下士的贤明君主。但是,像燕昭王那样前代的贤君既不复可见,后来的贤明之主也来不及见到,自己真是生不逢时;当登台远眺时,只见茫茫宇宙,天长地久,不禁感到孤单寂寞,悲从中来,怆然流泪了。知人论世,体会诗歌的意境 合作交流,探究作者情感 请同学们以小组为单位,齐声朗读诗歌,然后合作交流,探究下面重点问题。

1、前两句诗是从什么角度写的?“古人”指谁?“来者”指谁?写出了作者怎样的境遇?

点拨:前两句诗是从时间角度(前、后)写的。古人指古代礼贤下士的明君,来者指现代礼贤下士的明君。写出了作者生不逢时、怀才不遇的境遇,表达了作者内心的愁苦之情。 合作交流,探究作者情感2、后两句诗是从什么角度写的?诗人为什么见此景而涕下?

点拨:后两句诗是从空间角度(天、地)写的。在无限的时间与空间面前,诗人感到孤独、寂寞、悲凉。自己生不逢时,怀才不遇,功业未成,空老一生,面对此景,想到自己的境遇,怎么能不“怆然涕下”。 合作交流,探究作者情感4、这首诗抒发了作者怎样的感情?

点拨:这首诗通过写登临幽州台的所想所感,抒发作者怀才不遇、寂寞无聊的愁苦情怀。

总结:这首诗是陈子昂的压卷之作,创造出了空旷苍茫、慷慨悲凉的意境。表达了诗人怀才不遇、壮志难酬的悲愤之情和孤独之感 。 俗话说 “五岳归来不看山”。泰山——五岳之首,“泰山归来不看岳”呀。今天我们就一起来领略一下杜甫笔下的泰山是怎样的一番景色! 望 岳 作者简介

杜甫(712—770),字子美,自号少陵野老。举进士不第,曾任检校工部员外郎,故世称杜工部。是唐代最伟大的现实主义诗人,被尊为“诗圣”,与李白并称“李杜”。其诗大胆揭露当时的社会矛盾,对穷苦人民寄予深切同情,内容深刻。许多优秀作品,显示了唐代由盛转衰的历史过程,被称为“诗史”。在艺术上,善于运用各种诗歌形式,尤长于律诗;风格多样,而以沉郁为主;语言精练,具有高度的表达能力。有《杜工部集》传世。展示自学,夯实基础 请同学们认真听诗歌的朗诵录音,然后大声朗读诗歌,结合注释既工具书理解诗句的意思。

1、读准下面字音。

岱宗( ) 青未了( ) 决眦( )诵读经典,理解诗句意思dàiliǎozì 2.读出韵味和节奏。

岱宗/夫/如何?齐鲁/青/未了。

造化/钟/神秀,阴阳/割/昏晓。

荡胸/生/层云,决眦/入/归鸟。

会当/凌/绝顶,一览/众山/小。诵读经典,理解诗句意思 3、理解重点词语的意思。

岱宗:

齐鲁:

青: 未了:

造化: 钟:泰山亦名岱山或岱岳,五岳之首,在今山东省泰安市城北。古代以泰山为五岳之首,诸山所宗,故又称“岱宗”。春秋时的两个诸侯国。古代齐鲁两国以泰山为界,齐国在泰山北,鲁国在泰山南。后用齐鲁代指山东地区。指山色。不尽。 指天地、大自然。诵读经典,理解诗句意思聚集。 3、理解重点词语的意思。

神秀:

阴阳:

割: 昏晓:

曾:

决眦入归鸟:

会当: 凌:

小:天地之灵气,神奇秀美分黄昏和早晨通假字,同“层”张大眼睛远望飞鸟归林诵读经典,理解诗句意思终当,终要登上意动用法,意思为“以……为小,认为……小”古人以山北水南为阴,山南水北为阳 4、结合注释和工具书疏通诗句意思。

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

五岳之首的泰山啊,怎么样?那一脉苍莽的青色横亘在齐鲁无尽无了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

天地间的神奇峻秀啊,都在这一山凝结聚绕,那山北山南一边暗一边明,判若黄昏和晨晓。诵读经典,理解诗句意思 4、结合注释和工具书疏通诗句意思。

荡胸生层云,决眦入归鸟。

看峰峦层云迭起,胸中一阵阵荡涤波涛,睁裂双眼目送那渐入山林的点点归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

啊,将来我一定要登上的峰巅站得高高,俯首一览,啊众山匍伏在山脚下是那么渺小。诵读经典,理解诗句意思 理解泰山形象,探究作者情感 1、《望岳》围绕“望”字写的,但望的角度不同,望到的景象也不同,你能分析出来吗? 理解泰山形象,探究作者情感(1) 远望:首联“岱宗夫如何?齐鲁青未了。”望到了泰山绵延不绝、树木葱郁的景象。

(2) 近望: 颔联“造化钟神秀,阴阳割昏晓。”望到了泰山既神奇秀丽又巍峨高大的景象。

(3) 细望:颈联“荡胸生层云,决眦入归鸟。”望到了云涌云翻的壮阔景象和鸟儿归巢的傍晚景象。 理解泰山形象,探究作者情感2、这首诗歌描写了泰山怎样的特点,从哪些句子可以看出?

点拨:

地域之广阔 齐鲁青未了

景色之秀美 造化钟神秀

山势之高峻 阴阳割昏晓

会当凌绝顶,一览众山小。 理解泰山形象,探究作者情感3、颔联“造化钟神秀,阴阳割昏晓”中的“钟、”“割”字用的巧妙,请你结合诗句分析一下。

点拨:这两句诗的意思是,大自然把天地之间所有神奇与秀丽全都聚集在这座高山之上,高耸的山峰入云蔽日,乃至山南山北在明暗上竟有早晚之别。“钟”即聚集的意思,“钟”字将大自然拟人化,使之富有情感。“割”即划分之意,“割”字用得很奇妙,不但把阴阳这一自然现象拟人化,神奇之妙蕴含其中,而且表现出昏晓界限的分明,从而突出了山之高大。 理解泰山形象,探究作者情感4、对“会当凌绝顶,一览众山小”句做赏析?

点拨:此句化用了孔子的“登泰山而小天下”。它既是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言,表达了诗人不怕困难,俯视一切的雄心壮志。蕴含的人生哲理:只要不怕困难,敢于攀登绝顶,才能俯视一切、傲视群雄。 从这首诗中我们可以望到一个什么样的杜甫?知人论世,体会诗歌的意境创作背景

杜甫出生于公元712年,整个唐王朝处于上升时期,当时的人们普遍具有较强的自豪感和自信心——建功立业、万里封侯是当时文人普遍的人生目标。唐玄宗开元二十三年(735),诗人到洛阳应进士,结果落第而归,开元二十四年(736),二十四岁的诗人开始过一种不羁的漫游生活。这首诗就是在漫游途中所作。 杜甫登上泰山后,发现泰山如此绵延不尽,如此神奇秀丽,如此巍峨高大,心潮澎湃,心胸开阔了,禁不住热情地赞美泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,透露出诗人早年的远大抱负,不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。知人论世,体会诗歌的意境 这首诗中诗人热情赞美了泰山高大巍峨的气势和神奇秀丽的景色,流露出了对祖国山河的热爱之情,表达了诗人不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概,以及卓然独立、兼济天下的豪情壮志,体现了中华民族自强不息的献身精神。 登飞来峰 作者简介

王安石(1021-1086),字介甫,号半山,江西临川(今江西抚州)人,北宋著名的思想家、政治家、文学家。熙宁二年(1069年),任参知政事,次年拜相,主持变法。因守旧派反对,熙宁七年(1074年)罢相。一年后,宋神宗再次起用,旋又罢相,退居江宁。元祐元年(1086年),保守派得势,新法皆废,郁然病逝于钟山(今江苏南京),赠太傅。绍圣元年(1094年),获谥“文”,故世称王文公。王安石在文学中具有突出成就,名列“唐宋八大家”。有《王临川集》《临川集拾遗》等存世。展示自学,夯实基础 创作背景

《登飞来峰》为王安石30岁时所作。皇祐二年(1050)夏,他在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经绍兴,写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时年轻气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。展示自学,夯实基础 1.读出韵味和节奏。

飞来山上/千寻塔,闻说/鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,自缘/身在/最高层。诵读经典,理解诗句意思2、理解重点词语的意思。

千寻:

不畏:极言塔高。古以八尺为一寻(一说为七尺),形容高耸。反用李白《登金陵凤凰台》“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”句意。 3、理解重点词语的意思。

浮云:

缘: 眼:

塔: 鸡鸣见日升:

最高层:暗喻奸佞的小人。汉陆贾《新语》:“邪臣蔽贤,犹浮云之障白日也。”唐李白《登金陵凤凰台》:“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”因为视 线鸡鸣时可以望见太阳升起。铁塔诵读经典,理解诗句意思最高处,有两层含义。一指千寻塔的最高层,二指政治的最高层。 4、结合注释和工具书疏通诗句意思。

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

我登上了飞来峰上的高塔,听人说清晨鸡鸣时从这儿能看到太阳升起。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

不怕浮云层层遮住视野,都(只)因为登高望远心胸宽广。诵读经典,理解诗句意思 反复诵读这首诗,联系王安石的生平及其时代,想象自己就是那个年轻气盛,抱负不凡的文学家王安石,当你登上飞来峰时,心境是怎样的?知人论世,体会诗歌的意境 王安石的主要生平:

庆历二年(1042年)进士。嘉祐三年(1058年)上万言书,提出变法主张。宋神宗熙宁二年(1069年)任参知政事,推行新法。次年拜同中书门下平章事。熙宁七年(1074年)罢相,次年复任宰相;熙宁九年(1076年)再次罢相,退居江宁(今江苏南京)半山园,封舒国公,不久改封荆,世称荆公。《登飞来峰》为王安石30岁时所作。知人论世,体会诗歌的意境 此时年轻气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。本诗作者通过对自己亲身登临千寻塔远望,一览无余的视角直接描写,来抒发他心中兴奋愉悦的心情和远大的政治抱负。知人论世,体会诗歌的意境 合作交流,探究作者情感请同学们以小组为单位,齐声朗读诗歌,然后合作交流,探究下面重点问题。

1、诗人写景的立足点在哪里?看到了什么?感受到什么?

诗人写景的立足点在飞来峰上千寻塔,虚写在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象,诗人用“千寻”这一夸张的词语,借写峰上古塔之高,表达登高望远的感受:站得高看得远。 合作交流,探究作者情感2、在这首诗中,“浮云”有什么隐含的深意呢?

在神宗皇帝支持下实行改革,积极推行新法,抑官僚制地主和豪商的特权,以期富国强兵,但遭到保守派的激烈反对。《登飞来峰》即作于1050年,当时他30岁,由宁波县令改任舒州通判。他向往美好前程,期待变革。 合作交流,探究作者情感 在古代诗歌中,“浮云”往往借代奸邪小人,联系到诗人后来向宋仁宗上万言书,以及实行变法,与保守派的坚决斗争等,可以看出诗中“浮云”比喻当时的保守势力,体现了王安石为实现自己的政治抱负而勇往直前、无所畏惧的进取精神。 合作交流,探究作者情感3、“最高层”有了什么样的深层含义?仅仅指的是他站的比别人高吗?

“最高层”字面上指千寻塔的最高层,指他站的比别人高。实则暗喻政治上的最高决策。也指他有雄心壮志 ,勇往直前,不畏艰难。这无疑是人生的最高层! 合作交流,探究作者情感4、学了这首诗,你从中明白了什么道理?

观察事物,解决问题,要站得高,看得远,否则会被眼前的小事物所羁绊。同样,在社会生活和思想修养方面也是这样,只有在各个方面达到一定的高度,才能实现自己的理想。

这首诗表达了作者不畏艰险、自信向上,积极进取的人生态度。 三首诗,让我们感受到陈子昂怀才不遇、壮志难酬的悲愤之情和孤独之感,感受到杜甫不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概,以及卓然独立、兼济天下的豪情壮志,体会到王安石不畏艰险、自信向上,积极进取的人生态度。希望我们能理解这些诗歌表现的哲理,让古代文化精华进入我们的内心,滋润我们的心田。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读