7差半车麦秸 课件

图片预览

文档简介

课件16张PPT。7.* 差半车麦秸第二单元导入新课讲授新课课堂小结当堂检测导入新课抗战胜利70周年暨世界反法西斯胜利阅兵式导入新课1.学会运用辩证的观点,分析主人公的性格及其变

化的原因。(重点)2.学习通过细节描写来刻画人物形象,揭示人物性

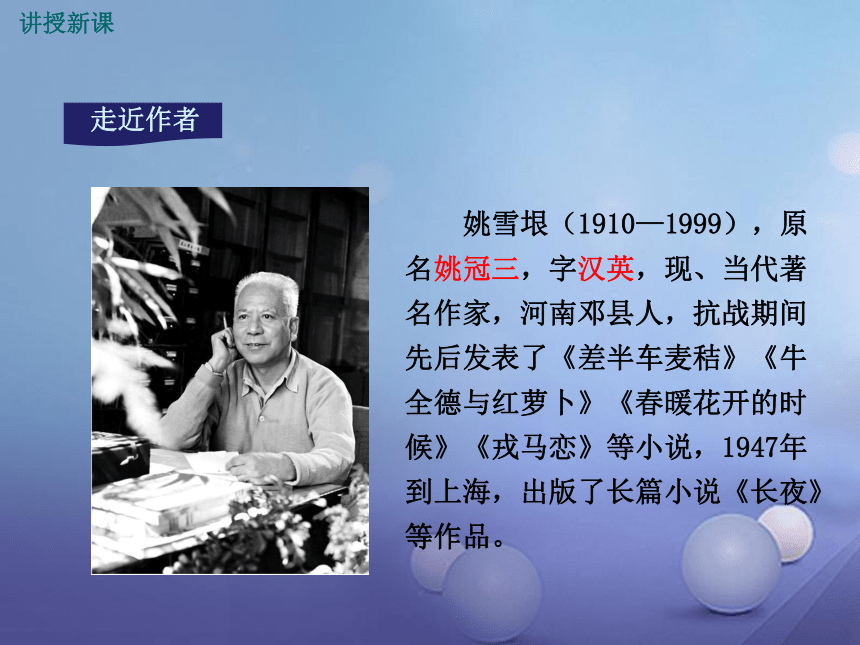

格的方法。(难点)3.体会广大人民对乡土的热恋和对和平的向往。讲授新课 姚雪垠(1910—1999),原名姚冠三,字汉英,现、当代著名作家,河南邓县人,抗战期间先后发表了《差半车麦秸》《牛全德与红萝卜》《春暖花开的时候》《戎马恋》等小说,1947年到上海,出版了长篇小说《长夜》等作品。讲授新课 小说写于1938年4月,同年5月发表在茅盾主编的《文艺阵地》第1卷第3期。小说描写了一个名叫王哑巴,外号叫“差半车麦秸”的落后农民,参加游击队后成为一名出色的游击队员的过程。讲授新课1.读准下面红色字的字音。颤( )抖 瘪( ) 谩( )骂

窘( ) 谄媚( )chànbiěmànjiǒngchǎn mèi2.理解词义。心不在焉:思想不集中。

谩骂:用轻慢、嘲笑的态度骂。

诌媚:用卑贱的态度向人讨好。讲授新课文题为什么要叫作“差半车麦秸”呢? 一天,八路军游击队们大嚷说抓到了一个汉奸,身上有太阳旗,于是,所有人都来“批斗”这个汉奸。“汉奸”说他并不是真正的汉奸,而是为了逃命才带上太阳旗,队长便放了他,当队长问到他的名字时,他就说自己村里的人都叫他为“差半车麦秸”。后来,在一次战斗中,“差半车麦秸”挂了彩,离开了队伍送到其他地方治病去了,大家都很想念他,但是唯一留在队伍的是这个“差半车麦秸”的外号。

讲授新课1. 梳理小说的故事情节,理清小说的脉络。第一部分(1—11):写游击队员用“差半车麦秸”这个绰号打趣,以及由小烟袋引出的生活片断。

第二部分(12—58):写“差半车麦秸”的身份,身世及刚参加革命的情景。第三部分(59—108):写“差半车麦秸”参加游击队后受到的教育和锻炼(改掉坏习惯,思想不断进步)。

第四部分(109—122):写“差半车麦秸”为革命差点牺牲。讲授新课1.人物性格。1)“差半车麦秸”初到游击队时,思想行为有哪些特点?

后来他发生了哪些变化?初到游击队时给人的感觉是憨厚、质朴、善良,但愚昧落后,懵懂无知,有着小生产者的狭隘、自私的观念和习气。讲授新课2)这些性格的改变通过哪些情节表现出来的?如:当我问他:“你为什么加入我们游击队?”他说:

“为啥不加入呢?你们都是好人啊,鬼子不打走,

庄稼做不成!”他有着朴素的民族感情。

如:“他不习惯集体的生活,晚上睡觉要熄灯”;为了

节省一点香油,弄出了乱子,表现了他的质朴善良

和愚昧。

如:他认为,干革命总可以为自己捞点好处,拿了老百

姓家的一根牛绳这件事表现了他有着自私的观念和

习气。讲授新课细节描写是文学作品中不可或缺的元素,试分析下列细节描写的作用。1)他拭去了大眼角上的白色分泌物,向前挪了几步,从

地里捏起来一小块坷垃,用大拇指和食指把坷垃捻

碎,细细地看了一看,拿近鼻尖闻闻,再放一点到舌

头尖上品品滋味,然后把头垂下去轻轻地点几点……“捻、看、闻、品”这些动词我们可以看出“差半车麦秸”对土地的眷念,也表达了他的质朴及对和平的向往。讲授新课2)在我的肩膀上轻轻拍了一下,用非常低的声音叫道:

“同志!”随即又羞涩地,像小孩子似的笑了起来。这个细节把“差半车麦秸”的质朴、憨厚的特征表现的很充分,表明了他慢慢的开始接受新思想新观念新称呼,只是开始时显得有些不习惯,先试探的叫一叫“同志”。讲授新课作者塑造“差半车麦秸”这一人物形象,突出他在入伍前后的变化,其目的是什么?这一个个体代表了一个群体,代表了在那个特殊年代广大农民群体。这一形象的转变,表现了我国广大农民对乡土的热恋、对和平生活的向往,展示了蕴藏在“中国农民”身上的无穷无尽的反抗侵略者的强大潜力,由此也说明在民族解放斗争中,他们能够也一定能够同祖国一起彻底告别昨天,走向新生。开端发展高潮结局用绰号打趣初到部队时集体生活时激烈战斗时印象深刻而美好愚昧落后恨汉奸明确目的始识字英勇战斗身负伤落后

农民革命

战士讲授新课课堂小结性 格初到部队时集体生活时愚昧胆小

贪小便宜

有陋习

觉悟

勇敢坚强变憨厚质朴

节俭善良

爱家乡和亲人

痛恨侵略者不变当堂检测本文语言风趣幽默,作者善于使用北方地区口语,使作品具有浓郁的乡土气息。在经济快速发展的今天,你觉得“方言”应该受到保护,还是摒弃呢?请发表你的看法,并说说理由。保护摒弃

化的原因。(重点)2.学习通过细节描写来刻画人物形象,揭示人物性

格的方法。(难点)3.体会广大人民对乡土的热恋和对和平的向往。讲授新课 姚雪垠(1910—1999),原名姚冠三,字汉英,现、当代著名作家,河南邓县人,抗战期间先后发表了《差半车麦秸》《牛全德与红萝卜》《春暖花开的时候》《戎马恋》等小说,1947年到上海,出版了长篇小说《长夜》等作品。讲授新课 小说写于1938年4月,同年5月发表在茅盾主编的《文艺阵地》第1卷第3期。小说描写了一个名叫王哑巴,外号叫“差半车麦秸”的落后农民,参加游击队后成为一名出色的游击队员的过程。讲授新课1.读准下面红色字的字音。颤( )抖 瘪( ) 谩( )骂

窘( ) 谄媚( )chànbiěmànjiǒngchǎn mèi2.理解词义。心不在焉:思想不集中。

谩骂:用轻慢、嘲笑的态度骂。

诌媚:用卑贱的态度向人讨好。讲授新课文题为什么要叫作“差半车麦秸”呢? 一天,八路军游击队们大嚷说抓到了一个汉奸,身上有太阳旗,于是,所有人都来“批斗”这个汉奸。“汉奸”说他并不是真正的汉奸,而是为了逃命才带上太阳旗,队长便放了他,当队长问到他的名字时,他就说自己村里的人都叫他为“差半车麦秸”。后来,在一次战斗中,“差半车麦秸”挂了彩,离开了队伍送到其他地方治病去了,大家都很想念他,但是唯一留在队伍的是这个“差半车麦秸”的外号。

讲授新课1. 梳理小说的故事情节,理清小说的脉络。第一部分(1—11):写游击队员用“差半车麦秸”这个绰号打趣,以及由小烟袋引出的生活片断。

第二部分(12—58):写“差半车麦秸”的身份,身世及刚参加革命的情景。第三部分(59—108):写“差半车麦秸”参加游击队后受到的教育和锻炼(改掉坏习惯,思想不断进步)。

第四部分(109—122):写“差半车麦秸”为革命差点牺牲。讲授新课1.人物性格。1)“差半车麦秸”初到游击队时,思想行为有哪些特点?

后来他发生了哪些变化?初到游击队时给人的感觉是憨厚、质朴、善良,但愚昧落后,懵懂无知,有着小生产者的狭隘、自私的观念和习气。讲授新课2)这些性格的改变通过哪些情节表现出来的?如:当我问他:“你为什么加入我们游击队?”他说:

“为啥不加入呢?你们都是好人啊,鬼子不打走,

庄稼做不成!”他有着朴素的民族感情。

如:“他不习惯集体的生活,晚上睡觉要熄灯”;为了

节省一点香油,弄出了乱子,表现了他的质朴善良

和愚昧。

如:他认为,干革命总可以为自己捞点好处,拿了老百

姓家的一根牛绳这件事表现了他有着自私的观念和

习气。讲授新课细节描写是文学作品中不可或缺的元素,试分析下列细节描写的作用。1)他拭去了大眼角上的白色分泌物,向前挪了几步,从

地里捏起来一小块坷垃,用大拇指和食指把坷垃捻

碎,细细地看了一看,拿近鼻尖闻闻,再放一点到舌

头尖上品品滋味,然后把头垂下去轻轻地点几点……“捻、看、闻、品”这些动词我们可以看出“差半车麦秸”对土地的眷念,也表达了他的质朴及对和平的向往。讲授新课2)在我的肩膀上轻轻拍了一下,用非常低的声音叫道:

“同志!”随即又羞涩地,像小孩子似的笑了起来。这个细节把“差半车麦秸”的质朴、憨厚的特征表现的很充分,表明了他慢慢的开始接受新思想新观念新称呼,只是开始时显得有些不习惯,先试探的叫一叫“同志”。讲授新课作者塑造“差半车麦秸”这一人物形象,突出他在入伍前后的变化,其目的是什么?这一个个体代表了一个群体,代表了在那个特殊年代广大农民群体。这一形象的转变,表现了我国广大农民对乡土的热恋、对和平生活的向往,展示了蕴藏在“中国农民”身上的无穷无尽的反抗侵略者的强大潜力,由此也说明在民族解放斗争中,他们能够也一定能够同祖国一起彻底告别昨天,走向新生。开端发展高潮结局用绰号打趣初到部队时集体生活时激烈战斗时印象深刻而美好愚昧落后恨汉奸明确目的始识字英勇战斗身负伤落后

农民革命

战士讲授新课课堂小结性 格初到部队时集体生活时愚昧胆小

贪小便宜

有陋习

觉悟

勇敢坚强变憨厚质朴

节俭善良

爱家乡和亲人

痛恨侵略者不变当堂检测本文语言风趣幽默,作者善于使用北方地区口语,使作品具有浓郁的乡土气息。在经济快速发展的今天,你觉得“方言”应该受到保护,还是摒弃呢?请发表你的看法,并说说理由。保护摒弃

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白杨礼赞

- 2 囚绿记

- 3 西花厅的海棠花又开了

- 4 *草莓

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 一厘米

- 7 *差半车麦秸

- 8 *清兵卫与葫芦

- 第三单元

- 9 中国人失掉自信力了吗

- 10 吴汉何尝杀妻

- 11 *大小猫洞

- 12 *世上没有傻问题

- 第四单元

- 13 致蒋经国先生信

- 14 *给儿子的一封信

- 15 *给女儿的信

- 16 给巴特勒的信

- 第五单元

- 17 茶馆(节选)

- 18 陈毅市长(选场)

- 19 *开国大典(节选)

- 第六单元

- 20 秋水

- 21 *愚公移山

- 22 *扁鹊见蔡桓公

- 23 捕蛇者说

- 24 诗词五首

- 第七单元

- 25 《论语》十则

- 26 鱼我所欲也

- 27 *订鬼

- 28 *马说

- 29 诗词五首