《废墟的召唤》课件

图片预览

文档简介

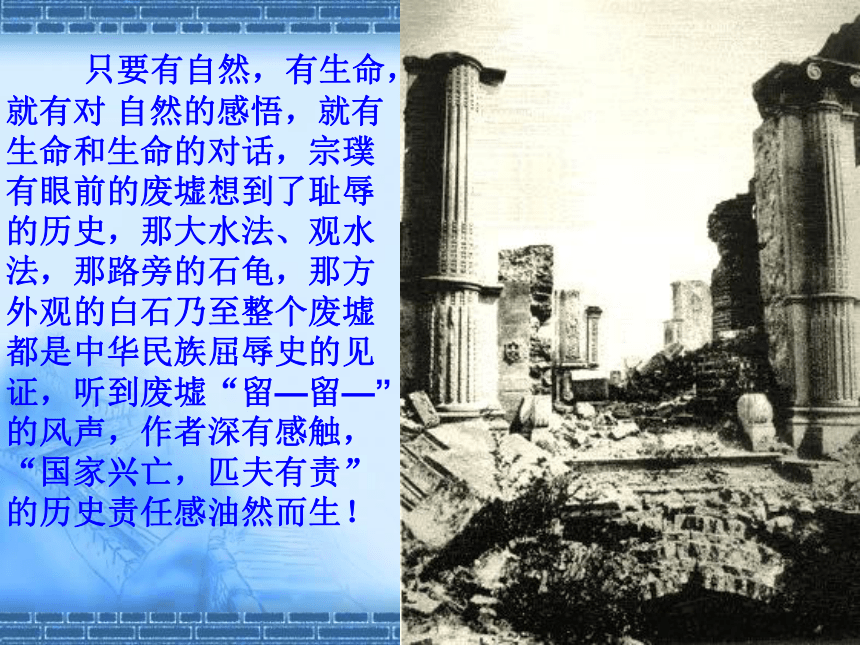

课件52张PPT。废墟的召唤宗璞废墟的召唤 只要有自然,有生命,就有对 自然的感悟,就有生命和生命的对话,宗璞有眼前的废墟想到了耻辱的历史,那大水法、观水法,那路旁的石龟,那方外观的白石乃至整个废墟都是中华民族屈辱史的见证,听到废墟“留—留—”的风声,作者深有感触,“国家兴亡,匹夫有责”的历史责任感油然而生! “在世界的一隅,存在着人类的一大奇迹,这个奇迹就是圆明园。

一个近乎超人的民族所能幻想到的一切都汇集于此,只要想象出一种无法描述的建筑物,一种如同月宫似的仙境,那就是圆明园.”

---雨果

历史上圆明园由圆明、长春、绮春三园组成,占地5200余亩(350公顷),有著名景群上百处。自清代康熙四十六年(1707年)起,原是康熙皇帝赐给皇四子胤祯(雍正)的“赐园”。1722年雍正即位后,依照紫禁城的格局,大规模建设。到乾隆年间,清朝国力鼎盛,是圆明园建设的高潮,以倾国之力,空前的规模扩建圆明园,以后又经嘉庆、道光、咸丰年间的续建,5个皇帝前后经过151年将其建成。役使无数能工巧匠,费银亿万建造经营而成。

圆明园曾以其宏大的地域规模、杰出的造园艺术,精美的建筑和丰富的文化收藏闻名于世。其盛名传至欧洲,被誉为“万园之园”、“世界园林的典范”。 全盛时占地5200多亩,周长十多公里。然而不幸的是,这座名园于1860年10月被英法联军动掠焚毁,在中国历史上留下惨痛的一页。

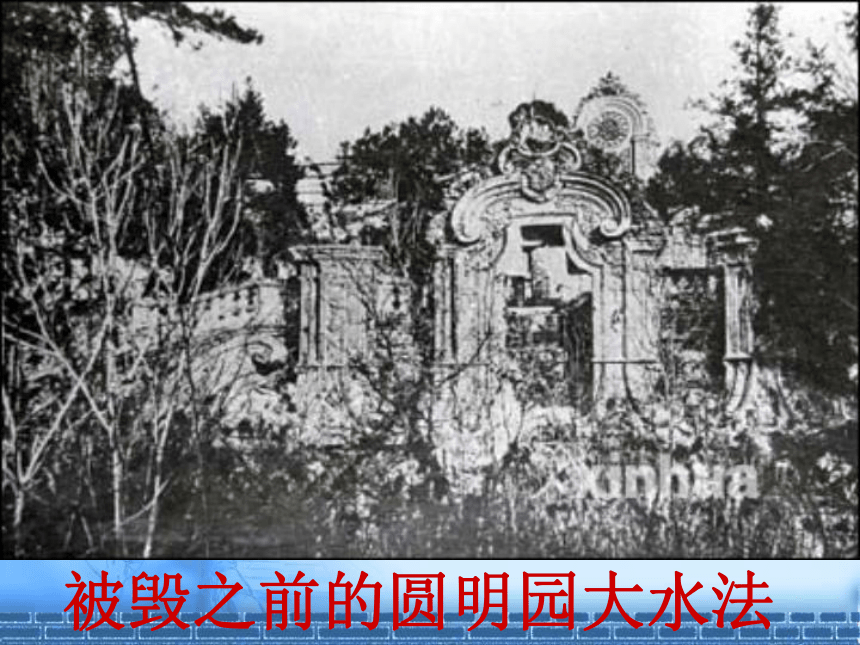

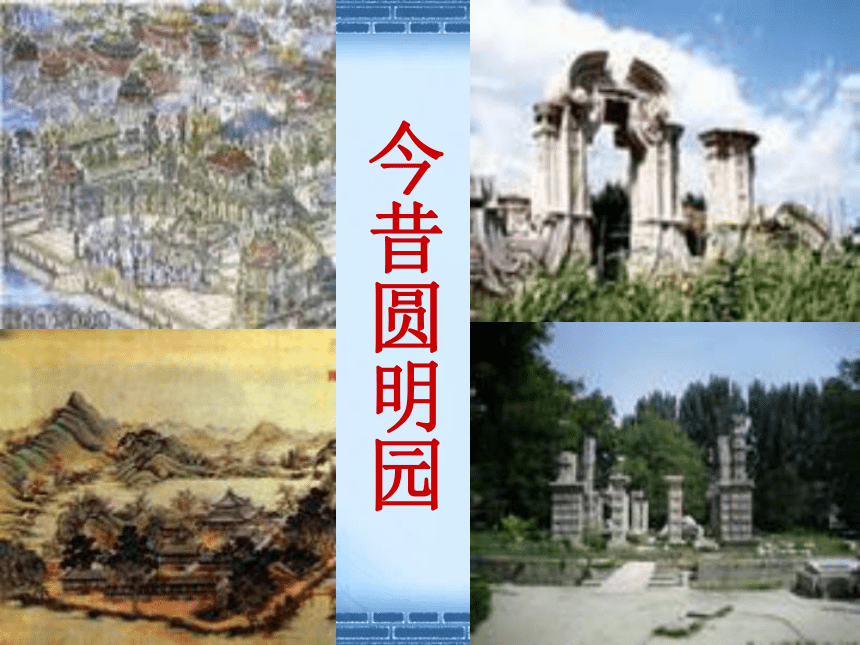

大火连烧三天,烟云笼罩整个北京城。我国这一园林艺术的瑰宝、建筑艺术的精华,就这样被化为灰烬。 火烧圆明园耻辱的历史在建筑艺术上圆明园形成一种中西合璧的独特风格,园内收藏了极为丰富的文物、珍宝、字画、典籍。堪称为东方文化的艺术宝库。1860年10月6日,圆明园遭受了英法联军疯狂劫掠,一万多英法官兵个个满载而归。10月18日是近代中华民族灾难的一天,3500名英军手持火把再度进入圆明园,到处放火,余烟月余不息,真可谓“一炬毁名园,千古江山留恨迹。”如今的圆明园惟有几根石柱还立在那儿,俯瞰着残垣断瓦,如同一座纪念碑。 被毁之前的圆明园养雀笼照片 被毁之前的圆明园大水法大水法遗址今昔圆明园看了这些图片资料,你们最想说些什么?问些什么?

了解有关历史,理解废墟对现实的指向。

圆明园是中华民族永远的伤口,代表着一段屈辱的历史。耻辱的历史当时宗璞在听说圆明园要重建的时候,就跑去看了一下,然后她又想写下自己对圆明园的意见,于是,她三次到圆明园去体会、去思考、去感悟,写下了这篇文章——《废墟的召唤》,今天就走进这篇文章,看看宗璞要告诉我们她对废墟的印象,看看她再废墟面前所激发的思考。 宗璞,原名冯钟璞,北京人,是大家熟悉的当代女作家,她的文风素以典雅著称于文坛。《废墟的召唤》写于1979年,正值改革开放之初,百废待兴之际。文章包含着爱国知识分子的赤子之情和渴望投身变革的志向。作者及背景整体感知自由朗读课文,思考下列问题:1、“废墟的召唤”运用拟人的手法,写了怎样一个废墟?

2、面对废墟,作者产生怎样的联想?你能看出作者的思想感情吗?

3、“废墟”召唤的是什么?

4、本文以作者的行踪为写作顺序,请理清文章的脉络 废墟 甲胄

停滞 凝固

充塞 嗫嚅

迤逦 妲己

褒姒 蘸着

绮辉 宗璞

字词积累zǎozhòuyíngniè rúqǐxī sū yǐ lǐ 甲 胄: 奇耻大辱: 理直气壮: 铠甲和头盔。极大的耻辱。理由充分,因而说话有气势。红体字注音海藻 甲胄 远瀛观 嗫嚅

绮辉 窸窣 迤逦解释词语整体感知,心有提纲题目入手《废墟的召唤》指的是哪?

写了什么

内容?召唤了什么?写什么?“废墟”——圆明园的景

“召唤”——改革,振兴情融于景 作者将历史的回顾与现实的思考融入特定的景物之中,并通过画面蕴涵的意象。传达出一种渴望改革,渴望振兴的时代呼声。为什么写? 本文创作于1979年岁末,时值党的改革开放的号召如春雷般在神州大地回响。因而,本篇的主旨带有鲜明的时代性,号召每一个有志之士都投入到时代的大变革和百废待兴的建设潮流之中。怎样写? 融情于景废墟的召唤景主旨景主旨1—3 对圆明园废墟的整体描绘(背景与景——寂寥,荒凉)含蓄的表达出4—10作者直抒胸臆,号召人们留下来,改造凝固的历史,“废墟不愿,永久停滞”景色的对比直抒景主旨11—19 作者通过“我”与年轻人的对话,由前面自我情感的直接表达到转向全社会的呼唤,尤其是对青年人的呼唤。变的色彩鲜艳,漫天的霞锦号召全社会的有志之士,尤其是青年人。最后21-21篇末点题,表明全文的主旨。再一次强调要留下这废墟,要记住废墟的召唤,因为它是一段历史的见证,因为它能激励一代又一代人为国家富强和民族复兴而奋斗。

问题入手,细部着眼 1—3段中的哪些句子含蓄的表达出了作者的写作意图?1含蓄地表达出圆明园废墟与时代进程相去甚远。2表达了一种不满于历史的停滞,强烈希望变革的情绪。3拟人的手法表现了这“永不变化”的废墟,使人感到历史似乎在这里停滞了,其中蕴涵着作者对更新变革的渴望。整体感知自由朗读课文,思考下列问题:1、“废墟的召唤”运用拟人的手法,写了怎样一个废墟?

2、面对废墟,作者产生怎样的联想?你能看出作者的思想感情吗?

3、“废墟”召唤的是什么?

4、本文以作者的行踪为写作顺序,请理清文章的脉络 作者写了一个怎样的废墟?

凭吊和思考冬日斜阳无力笼罩上的荒凉衰败的圆明园写了一个百废待兴、渴望变革、期待新生的废墟。面对废墟,作者是怎样的情感态度?

心情沉重。

?凭吊和思考作者由眼前的废墟想到了耻辱的历史,整个废墟都是中华民族屈辱史的见证。听到废墟“留——留——”的风声,作者意识到这废墟是最好的教科书,它能让后人更清楚更深刻地认识历史。废墟的价值就在于它能给后人以警示:只有祖国强大了,屈辱的历史才不会重演。表达了作者渴望变革、呼唤改革的思想感情。????“对着这一凝固的历史,我只有怅然凝望”,为什么说“历史”是“凝固的”?4

因为这蒙受了奇耻大辱的废墟,象征了那段与它有关的历史的凝固,人们永远不会忘记。

凭吊和思考思路与文章的结构有着密切关系,结构是思路的外在表现形式。本文是如何安排结构、组织材料的呢?读完全文,我们不难发现本文以作者的行踪为写作顺序,请理清文章的脉络,划分层次,归纳大意。 浏览课文,探讨以下问题:引子——凭吊——召唤—— 思考 一、(1段)点明游览的时间、地点、行踪及总体感受,是全文的引子。废墟的召唤二、(2-7段)写废墟的凄凉景色及由此感受到的废墟的召唤 三、(8-19段)对“落照”的描写及作者与年轻人的对话,表达了作者为国家富强、民族复兴而“尽每一个我的责任的思想感情。四、(20-21)表达了保留废墟的一部分以凭吊这段凝固的历史,记住废墟的召唤的意愿。呼唤改革, 奉献祖国全文可分四个部分:

一、(1—3)对圆明园废墟的整体描绘。

二、(4—10)直抒胸臆,号召人们留下来,改造这凝固的历史。

三、(11—20)通过“我”与年轻人的对话,向全社会发出召唤。

四、(21—22)篇末点题,表明全文主旨。想一想结合时代背景体味文中的“废墟”是否仅指圆明园,有无深层含义?若有,它的召唤是什么?废墟召唤的是一种积极改革,弃旧更新,寻求新的建设和发展的时代精神。

探究课文探究一:自由朗读课文第一段,画出景色描述部分,指出其作用? 第一段描绘了一幅清冷凄凉的画面,为全文奠定了基调,总领全文。探究二:找出(2-7段)中的比喻拟人 句,说明其作用(比喻句)在莽苍苍的原野上,这一组建筑遗迹宛如一列正在覆没的船只,而那丛生的荒草,便是海藻,杂陈的乱石,便是这荒野的海洋中的一簇簇泡沫了。

(拟人句)依然寂寞地站着……这蒙受了奇耻大辱的废墟,只管悠闲地、若无其事地停泊着。作用:生动形象地描绘出这一带建筑遗址的荒凉景象,给人深刻的印象。探究三:

阅读文章第三部分,找出描绘夕照景色的段落,说说每段景色描写的特点,含义。 (1)第9段写粉红的天空与寒鸦,写晚霞的艳丽、西山的娇红与天空中的寒意所形成的鲜明的对比。(2)第14段中枯梗与绮辉,西山的鲜嫩润泽与浅淡的光照下的水也形成了鲜明的对比。鲜明的对比之中更显这天空、红日、西山的美丽可爱,作者的热爱之情溢于言 (3)第19段描写了太阳下山之后的景色。此时的景色让作者想到了春日的紫藤萝。春日的紫藤萝一朵朵小的紫花汇成花的海洋,焕发出勃勃生机。伟大的祖国富饶强大、兴旺发达,同样需要每一个中国人奉献付出,尽到责任。这这正是作者对现实的思索。探究四、从文中找出作者与年轻人的辩论,谈谈自己的理解? 作者满怀爱国之心,也想为祖国的振兴尽到自己的责任。他与年轻人的辩论,反映了两代人的不同看法。辩论的结果是意见达成一致,这正是这蒙受着民族耻辱的废墟给后人的启示。探究五:齐读最后两段20-21,讨论这两段的含义和作用。作者再一次强调要留下这废墟,要记住废墟的召唤,因为它是一段历史的见证,因为它能激励一代又一代人为国家富强和民族复兴而奋斗。题目《废墟的召唤》的“召唤”具体指的什么内容?

“召唤人们留下来,改造这凝固的历史” 号召人们继续奋斗,以改造历史。人们在探索未来的道路上要寻找方法,做出努力,尽每一个“我”的责任。

废墟的召唤废墟召唤历史遗迹:寂寞、凄清的 圆明园中国的现实:百废待兴为民族复兴、国富民强尽匹夫之责(爱国进取)

一、极富感情的写景艺术。

二、低沉、悲壮、富有感染力的语言。

三、浩博的主题和撼人心弦的思想力度。写作借鉴:品读语言(练习二)1、石波不兴,雕兵永驻,这蒙受了奇耻大辱的废墟,只管悠闲地、若无其事地停泊着。

2、空中一阵鸦噪,抬头只见寒鸦万点,驮着夕阳,掠过枯树林,转眼便消失在已呈粉红色的西天。

3、那不浓不淡处使我想起春日的紫藤萝,这铺天的霞锦,需要多少个藤萝花瓣啊.。

4、我想,能不能留下一部分废墟呢?……为了什么呢?为了凭吊这一段凝固的历史,为了记住废墟的召唤。小结:散文主要写自已冬日漫游圆明园遗址,先写眼前的所见,表达作者对历史的凭吊,然后借对风声的描绘引出聆听到废墟的召唤,即由实景实写到虚景虚写。最后又由废墟的召唤而引发深沉的思考,阐释改变废墟这一疑固历史所应承担的责任,从而点明主题。即全文的思路引子--凭吊――召唤――思考,思路清晰。 小结:迁移发展1、一个多世纪以来,无数仁人志士为了国家富强、民族复兴而“尽每一个我的责任”。你知道有哪些事例,说来让同学们听一听。2、阅读附文,谈谈你对这首诗的理解。

圆明园模型

薛为民

以1:1000的比例尺

浓缩历史

罩在一大片玻璃下

这是一块琥珀

圆明园在里面不承认曾被焚烧

骄傲使完整的

形容词似的绿叶

一片也不缺少

门洞没有洞开

一八六0年还在

背景:在圆明园遗址,有一个用玻璃罩着的圆明园模型。今天的游人可由此了解当年圆明园建筑群的概貌,联想当年圆明园的恢宏壮观。 3.仿写:? 圆明园,你虽然成了废墟,但是,那冲天一火,却惊醒了东方睡狮。? 那……,那……? 日本广岛再见!

一个近乎超人的民族所能幻想到的一切都汇集于此,只要想象出一种无法描述的建筑物,一种如同月宫似的仙境,那就是圆明园.”

---雨果

历史上圆明园由圆明、长春、绮春三园组成,占地5200余亩(350公顷),有著名景群上百处。自清代康熙四十六年(1707年)起,原是康熙皇帝赐给皇四子胤祯(雍正)的“赐园”。1722年雍正即位后,依照紫禁城的格局,大规模建设。到乾隆年间,清朝国力鼎盛,是圆明园建设的高潮,以倾国之力,空前的规模扩建圆明园,以后又经嘉庆、道光、咸丰年间的续建,5个皇帝前后经过151年将其建成。役使无数能工巧匠,费银亿万建造经营而成。

圆明园曾以其宏大的地域规模、杰出的造园艺术,精美的建筑和丰富的文化收藏闻名于世。其盛名传至欧洲,被誉为“万园之园”、“世界园林的典范”。 全盛时占地5200多亩,周长十多公里。然而不幸的是,这座名园于1860年10月被英法联军动掠焚毁,在中国历史上留下惨痛的一页。

大火连烧三天,烟云笼罩整个北京城。我国这一园林艺术的瑰宝、建筑艺术的精华,就这样被化为灰烬。 火烧圆明园耻辱的历史在建筑艺术上圆明园形成一种中西合璧的独特风格,园内收藏了极为丰富的文物、珍宝、字画、典籍。堪称为东方文化的艺术宝库。1860年10月6日,圆明园遭受了英法联军疯狂劫掠,一万多英法官兵个个满载而归。10月18日是近代中华民族灾难的一天,3500名英军手持火把再度进入圆明园,到处放火,余烟月余不息,真可谓“一炬毁名园,千古江山留恨迹。”如今的圆明园惟有几根石柱还立在那儿,俯瞰着残垣断瓦,如同一座纪念碑。 被毁之前的圆明园养雀笼照片 被毁之前的圆明园大水法大水法遗址今昔圆明园看了这些图片资料,你们最想说些什么?问些什么?

了解有关历史,理解废墟对现实的指向。

圆明园是中华民族永远的伤口,代表着一段屈辱的历史。耻辱的历史当时宗璞在听说圆明园要重建的时候,就跑去看了一下,然后她又想写下自己对圆明园的意见,于是,她三次到圆明园去体会、去思考、去感悟,写下了这篇文章——《废墟的召唤》,今天就走进这篇文章,看看宗璞要告诉我们她对废墟的印象,看看她再废墟面前所激发的思考。 宗璞,原名冯钟璞,北京人,是大家熟悉的当代女作家,她的文风素以典雅著称于文坛。《废墟的召唤》写于1979年,正值改革开放之初,百废待兴之际。文章包含着爱国知识分子的赤子之情和渴望投身变革的志向。作者及背景整体感知自由朗读课文,思考下列问题:1、“废墟的召唤”运用拟人的手法,写了怎样一个废墟?

2、面对废墟,作者产生怎样的联想?你能看出作者的思想感情吗?

3、“废墟”召唤的是什么?

4、本文以作者的行踪为写作顺序,请理清文章的脉络 废墟 甲胄

停滞 凝固

充塞 嗫嚅

迤逦 妲己

褒姒 蘸着

绮辉 宗璞

字词积累zǎozhòuyíngniè rúqǐxī sū yǐ lǐ 甲 胄: 奇耻大辱: 理直气壮: 铠甲和头盔。极大的耻辱。理由充分,因而说话有气势。红体字注音海藻 甲胄 远瀛观 嗫嚅

绮辉 窸窣 迤逦解释词语整体感知,心有提纲题目入手《废墟的召唤》指的是哪?

写了什么

内容?召唤了什么?写什么?“废墟”——圆明园的景

“召唤”——改革,振兴情融于景 作者将历史的回顾与现实的思考融入特定的景物之中,并通过画面蕴涵的意象。传达出一种渴望改革,渴望振兴的时代呼声。为什么写? 本文创作于1979年岁末,时值党的改革开放的号召如春雷般在神州大地回响。因而,本篇的主旨带有鲜明的时代性,号召每一个有志之士都投入到时代的大变革和百废待兴的建设潮流之中。怎样写? 融情于景废墟的召唤景主旨景主旨1—3 对圆明园废墟的整体描绘(背景与景——寂寥,荒凉)含蓄的表达出4—10作者直抒胸臆,号召人们留下来,改造凝固的历史,“废墟不愿,永久停滞”景色的对比直抒景主旨11—19 作者通过“我”与年轻人的对话,由前面自我情感的直接表达到转向全社会的呼唤,尤其是对青年人的呼唤。变的色彩鲜艳,漫天的霞锦号召全社会的有志之士,尤其是青年人。最后21-21篇末点题,表明全文的主旨。再一次强调要留下这废墟,要记住废墟的召唤,因为它是一段历史的见证,因为它能激励一代又一代人为国家富强和民族复兴而奋斗。

问题入手,细部着眼 1—3段中的哪些句子含蓄的表达出了作者的写作意图?1含蓄地表达出圆明园废墟与时代进程相去甚远。2表达了一种不满于历史的停滞,强烈希望变革的情绪。3拟人的手法表现了这“永不变化”的废墟,使人感到历史似乎在这里停滞了,其中蕴涵着作者对更新变革的渴望。整体感知自由朗读课文,思考下列问题:1、“废墟的召唤”运用拟人的手法,写了怎样一个废墟?

2、面对废墟,作者产生怎样的联想?你能看出作者的思想感情吗?

3、“废墟”召唤的是什么?

4、本文以作者的行踪为写作顺序,请理清文章的脉络 作者写了一个怎样的废墟?

凭吊和思考冬日斜阳无力笼罩上的荒凉衰败的圆明园写了一个百废待兴、渴望变革、期待新生的废墟。面对废墟,作者是怎样的情感态度?

心情沉重。

?凭吊和思考作者由眼前的废墟想到了耻辱的历史,整个废墟都是中华民族屈辱史的见证。听到废墟“留——留——”的风声,作者意识到这废墟是最好的教科书,它能让后人更清楚更深刻地认识历史。废墟的价值就在于它能给后人以警示:只有祖国强大了,屈辱的历史才不会重演。表达了作者渴望变革、呼唤改革的思想感情。????“对着这一凝固的历史,我只有怅然凝望”,为什么说“历史”是“凝固的”?4

因为这蒙受了奇耻大辱的废墟,象征了那段与它有关的历史的凝固,人们永远不会忘记。

凭吊和思考思路与文章的结构有着密切关系,结构是思路的外在表现形式。本文是如何安排结构、组织材料的呢?读完全文,我们不难发现本文以作者的行踪为写作顺序,请理清文章的脉络,划分层次,归纳大意。 浏览课文,探讨以下问题:引子——凭吊——召唤—— 思考 一、(1段)点明游览的时间、地点、行踪及总体感受,是全文的引子。废墟的召唤二、(2-7段)写废墟的凄凉景色及由此感受到的废墟的召唤 三、(8-19段)对“落照”的描写及作者与年轻人的对话,表达了作者为国家富强、民族复兴而“尽每一个我的责任的思想感情。四、(20-21)表达了保留废墟的一部分以凭吊这段凝固的历史,记住废墟的召唤的意愿。呼唤改革, 奉献祖国全文可分四个部分:

一、(1—3)对圆明园废墟的整体描绘。

二、(4—10)直抒胸臆,号召人们留下来,改造这凝固的历史。

三、(11—20)通过“我”与年轻人的对话,向全社会发出召唤。

四、(21—22)篇末点题,表明全文主旨。想一想结合时代背景体味文中的“废墟”是否仅指圆明园,有无深层含义?若有,它的召唤是什么?废墟召唤的是一种积极改革,弃旧更新,寻求新的建设和发展的时代精神。

探究课文探究一:自由朗读课文第一段,画出景色描述部分,指出其作用? 第一段描绘了一幅清冷凄凉的画面,为全文奠定了基调,总领全文。探究二:找出(2-7段)中的比喻拟人 句,说明其作用(比喻句)在莽苍苍的原野上,这一组建筑遗迹宛如一列正在覆没的船只,而那丛生的荒草,便是海藻,杂陈的乱石,便是这荒野的海洋中的一簇簇泡沫了。

(拟人句)依然寂寞地站着……这蒙受了奇耻大辱的废墟,只管悠闲地、若无其事地停泊着。作用:生动形象地描绘出这一带建筑遗址的荒凉景象,给人深刻的印象。探究三:

阅读文章第三部分,找出描绘夕照景色的段落,说说每段景色描写的特点,含义。 (1)第9段写粉红的天空与寒鸦,写晚霞的艳丽、西山的娇红与天空中的寒意所形成的鲜明的对比。(2)第14段中枯梗与绮辉,西山的鲜嫩润泽与浅淡的光照下的水也形成了鲜明的对比。鲜明的对比之中更显这天空、红日、西山的美丽可爱,作者的热爱之情溢于言 (3)第19段描写了太阳下山之后的景色。此时的景色让作者想到了春日的紫藤萝。春日的紫藤萝一朵朵小的紫花汇成花的海洋,焕发出勃勃生机。伟大的祖国富饶强大、兴旺发达,同样需要每一个中国人奉献付出,尽到责任。这这正是作者对现实的思索。探究四、从文中找出作者与年轻人的辩论,谈谈自己的理解? 作者满怀爱国之心,也想为祖国的振兴尽到自己的责任。他与年轻人的辩论,反映了两代人的不同看法。辩论的结果是意见达成一致,这正是这蒙受着民族耻辱的废墟给后人的启示。探究五:齐读最后两段20-21,讨论这两段的含义和作用。作者再一次强调要留下这废墟,要记住废墟的召唤,因为它是一段历史的见证,因为它能激励一代又一代人为国家富强和民族复兴而奋斗。题目《废墟的召唤》的“召唤”具体指的什么内容?

“召唤人们留下来,改造这凝固的历史” 号召人们继续奋斗,以改造历史。人们在探索未来的道路上要寻找方法,做出努力,尽每一个“我”的责任。

废墟的召唤废墟召唤历史遗迹:寂寞、凄清的 圆明园中国的现实:百废待兴为民族复兴、国富民强尽匹夫之责(爱国进取)

一、极富感情的写景艺术。

二、低沉、悲壮、富有感染力的语言。

三、浩博的主题和撼人心弦的思想力度。写作借鉴:品读语言(练习二)1、石波不兴,雕兵永驻,这蒙受了奇耻大辱的废墟,只管悠闲地、若无其事地停泊着。

2、空中一阵鸦噪,抬头只见寒鸦万点,驮着夕阳,掠过枯树林,转眼便消失在已呈粉红色的西天。

3、那不浓不淡处使我想起春日的紫藤萝,这铺天的霞锦,需要多少个藤萝花瓣啊.。

4、我想,能不能留下一部分废墟呢?……为了什么呢?为了凭吊这一段凝固的历史,为了记住废墟的召唤。小结:散文主要写自已冬日漫游圆明园遗址,先写眼前的所见,表达作者对历史的凭吊,然后借对风声的描绘引出聆听到废墟的召唤,即由实景实写到虚景虚写。最后又由废墟的召唤而引发深沉的思考,阐释改变废墟这一疑固历史所应承担的责任,从而点明主题。即全文的思路引子--凭吊――召唤――思考,思路清晰。 小结:迁移发展1、一个多世纪以来,无数仁人志士为了国家富强、民族复兴而“尽每一个我的责任”。你知道有哪些事例,说来让同学们听一听。2、阅读附文,谈谈你对这首诗的理解。

圆明园模型

薛为民

以1:1000的比例尺

浓缩历史

罩在一大片玻璃下

这是一块琥珀

圆明园在里面不承认曾被焚烧

骄傲使完整的

形容词似的绿叶

一片也不缺少

门洞没有洞开

一八六0年还在

背景:在圆明园遗址,有一个用玻璃罩着的圆明园模型。今天的游人可由此了解当年圆明园建筑群的概貌,联想当年圆明园的恢宏壮观。 3.仿写:? 圆明园,你虽然成了废墟,但是,那冲天一火,却惊醒了东方睡狮。? 那……,那……? 日本广岛再见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 家

- 2 *石缝间的生命

- 3废墟的召唤

- 4 *更浩瀚的海洋

- 第二单元

- 5 词两首

- 6 再别康桥

- 7 *这是四点零八分的北京

- 8 *外国诗两首

- 第三单元

- 9 《家》的序和跋

- 10 读《堂吉诃德》

- 11 *永远新生

- 12 *科学与艺术

- 第四单元

- 13 故乡

- 14 *小男孩

- 15 百合花

- 16 *奥伊达的理想

- 第五单元

- 17 笑

- 18 南州六月荔枝丹

- 19 *善待家园

- 20 *龙永图趣说WTO

- 第六单元

- 21 古文二则

- 22 与朱元思书

- 23 *送东阳马生序

- 24 *与妻书

- 25 诗词六首

- 第七单元

- 26 《庄子》二则

- 27 *周公诫子

- 28 出师表

- 29 *答司马谏议书

- 30 诗词五首