北师大版语文八上第第二单元《走向虫子》课件(20张ppt)

文档属性

| 名称 | 北师大版语文八上第第二单元《走向虫子》课件(20张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-05-18 00:00:00 | ||

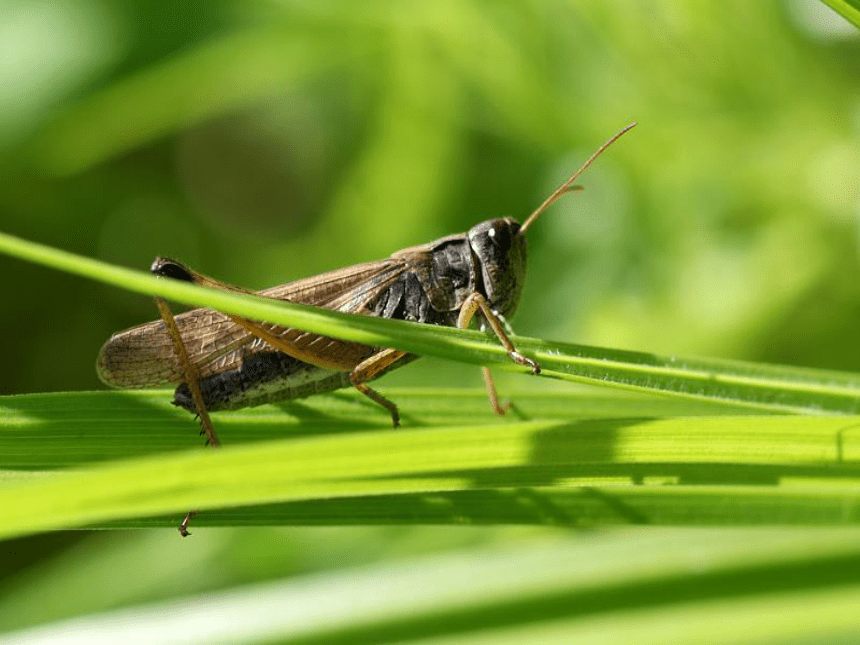

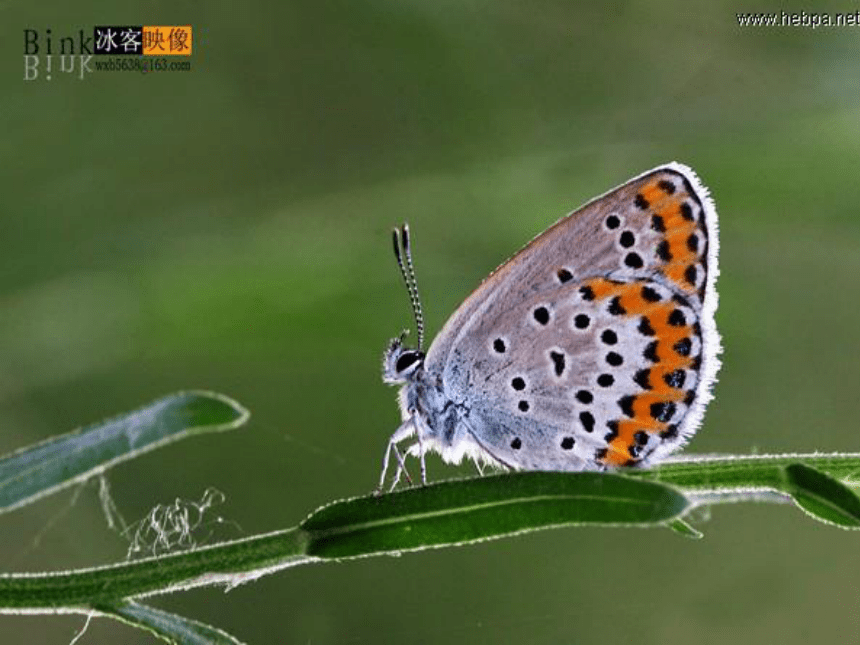

图片预览

文档简介

课件20张PPT。走向虫子

学习目标1、把握文章内容,了解幽默手法在文中的运用。

2、感悟文中作者对人类弱点的思考。

3、激发学生走向自然,观察小动物的兴趣。刘亮程,男,1962年出生在新疆古尔班通古特沙漠边缘的沙湾县一个小村庄里, 长大后种过地、放过羊,当过十几年乡农机管理员。 著有散文集《一个人的村庄》,诗集《晒晒黄沙梁的太阳》,散文《风中的院门》、《库车》等。曾获“冯牧文学奖·文学新人奖”。现为《中国西部文学》编辑。

批评家们对他给予了很高的评价:刘亮程是中国二十世纪的最后一位散文家……他的作品,阳光充沛,令人想起高更笔下的塔希提岛,但是又没有那种原始的浪漫情调,在那里夹杂地生长着的,是一种困苦,一种危机,一种天命中的孤独无助,快乐和幸福。 疏通字词 蜣(qiāng)螂 土坷拉(tǔkělā) 铲(chǎn)

喘(chuǎn) 骨碌(gūlu)

土坷拉:土块。

骨碌碌 :形容很快的转动。

忙碌 :忙着做各种事情。

仓皇而逃:匆忙而慌张的逃走。

抡 :用力挥动。整体感知:跳读课文,看看文中共写了几件事,概括并写出来。 八条腿的虫子“慢慢悠悠的爬”。

蜣螂“滚土块”。

蚂蚁“搬干虫”交流研讨: 1、讨论:这三只小虫子的行为是否如作者一开始说的“可笑”呢?

2、从文中的三只虫子身上,大家能否找出我们“人”的可笑之处呢?

3、讨论:前面我们学过的南帆先生的《蚂蚁》,大家比较一下二者的异同?(对“人”的思考)1、不是。对于第一只虫子,作者说到“这下该我为自己的眼光羞愧了,我竟没有看见指头底下还有路”。对于蜣螂,作者写到“……还是少管闲事。我已经有过教训”。对于蚂蚁,作者的感慨是“我这颗大脑袋,压根不知道蚂蚁那只小脑袋里的事情”。可见,刚开始是“看得可笑”,但到最后我们可以感受到真正可笑的是我们人类。2、从第一只虫子身上,可笑“人的自以为是”;从蜣螂身上,可笑人类智慧的有限;从蚂蚁身上,可笑人类能力的有限。

3、相同——都是通过小动物来思考人类。不同点——《蚂蚁》反思的是人的命运,人在何种意义上能够驾驭自己的命运,它突出的是人类生存的困惑问题,而本文作者反思的则是人性的弱点。在某些方面,人其实不如虫,但人类对此却不自知,它突出的是对人类缺乏自审意识的剖析。

品味作品幽默的语言。

幽默是一种智慧,是让读者在微笑中品味深刻的哲理。课文中幽默的语言比比皆是,请同学们找出一两例来谈谈,品味一下。 第7自然段中对蜣螂姿势的描写、第8自然段中说“孤寡老小在等着这条虫呢”、第9自然段中“它生气了”、第12自然段“我会搬它回家吗”的心理活动,特别是想象两只蚂蚁见面商量等等,都是大词小用,赋予了蚂蚁人的思想行为,显得特别风趣 探究讨论:

《蚂蚁》中的“我”看穿了蚂蚁,《走向虫子》中的“我”猜不透蚂蚁,为什么两文读来都有趣?1 所写蚂蚁的那些行动,其惟妙惟肖令人忍俊不禁。

2 蚂蚁是人类能用肉眼观察清楚的最小动物之一。

3 都运用了拟人修辞及大词小用等造成幽默风趣的效果。片段写作:

用拟人手法来写一动物,以求达到幽默风趣的效果。推荐读物:

法国昆虫家、文学家法布尔的《昆虫记》

学习目标1、把握文章内容,了解幽默手法在文中的运用。

2、感悟文中作者对人类弱点的思考。

3、激发学生走向自然,观察小动物的兴趣。刘亮程,男,1962年出生在新疆古尔班通古特沙漠边缘的沙湾县一个小村庄里, 长大后种过地、放过羊,当过十几年乡农机管理员。 著有散文集《一个人的村庄》,诗集《晒晒黄沙梁的太阳》,散文《风中的院门》、《库车》等。曾获“冯牧文学奖·文学新人奖”。现为《中国西部文学》编辑。

批评家们对他给予了很高的评价:刘亮程是中国二十世纪的最后一位散文家……他的作品,阳光充沛,令人想起高更笔下的塔希提岛,但是又没有那种原始的浪漫情调,在那里夹杂地生长着的,是一种困苦,一种危机,一种天命中的孤独无助,快乐和幸福。 疏通字词 蜣(qiāng)螂 土坷拉(tǔkělā) 铲(chǎn)

喘(chuǎn) 骨碌(gūlu)

土坷拉:土块。

骨碌碌 :形容很快的转动。

忙碌 :忙着做各种事情。

仓皇而逃:匆忙而慌张的逃走。

抡 :用力挥动。整体感知:跳读课文,看看文中共写了几件事,概括并写出来。 八条腿的虫子“慢慢悠悠的爬”。

蜣螂“滚土块”。

蚂蚁“搬干虫”交流研讨: 1、讨论:这三只小虫子的行为是否如作者一开始说的“可笑”呢?

2、从文中的三只虫子身上,大家能否找出我们“人”的可笑之处呢?

3、讨论:前面我们学过的南帆先生的《蚂蚁》,大家比较一下二者的异同?(对“人”的思考)1、不是。对于第一只虫子,作者说到“这下该我为自己的眼光羞愧了,我竟没有看见指头底下还有路”。对于蜣螂,作者写到“……还是少管闲事。我已经有过教训”。对于蚂蚁,作者的感慨是“我这颗大脑袋,压根不知道蚂蚁那只小脑袋里的事情”。可见,刚开始是“看得可笑”,但到最后我们可以感受到真正可笑的是我们人类。2、从第一只虫子身上,可笑“人的自以为是”;从蜣螂身上,可笑人类智慧的有限;从蚂蚁身上,可笑人类能力的有限。

3、相同——都是通过小动物来思考人类。不同点——《蚂蚁》反思的是人的命运,人在何种意义上能够驾驭自己的命运,它突出的是人类生存的困惑问题,而本文作者反思的则是人性的弱点。在某些方面,人其实不如虫,但人类对此却不自知,它突出的是对人类缺乏自审意识的剖析。

品味作品幽默的语言。

幽默是一种智慧,是让读者在微笑中品味深刻的哲理。课文中幽默的语言比比皆是,请同学们找出一两例来谈谈,品味一下。 第7自然段中对蜣螂姿势的描写、第8自然段中说“孤寡老小在等着这条虫呢”、第9自然段中“它生气了”、第12自然段“我会搬它回家吗”的心理活动,特别是想象两只蚂蚁见面商量等等,都是大词小用,赋予了蚂蚁人的思想行为,显得特别风趣 探究讨论:

《蚂蚁》中的“我”看穿了蚂蚁,《走向虫子》中的“我”猜不透蚂蚁,为什么两文读来都有趣?1 所写蚂蚁的那些行动,其惟妙惟肖令人忍俊不禁。

2 蚂蚁是人类能用肉眼观察清楚的最小动物之一。

3 都运用了拟人修辞及大词小用等造成幽默风趣的效果。片段写作:

用拟人手法来写一动物,以求达到幽默风趣的效果。推荐读物:

法国昆虫家、文学家法布尔的《昆虫记》

同课章节目录

- 第一单元 仰望苍穹

- 1 日出

- 2 织女星和牵牛星

- 比较·探究 云海

- 自主阅读 天上的街市

- 第二单元 生之机趣

- 3 日历

- 比较·探究

- 4 蚂蚁

- 自主阅读 蜘蛛

- 第三单元 临水骋怀

- 5 小石潭记

- 6 黄果树瀑布

- 比较·探究 绿

- 自主阅读 游记小品二篇

- 白洋潮

- 第四单元 读书妙悟

- 7 孔孟论学习

- 8 读书杂谈——七月十六日在广州知用中学讲

- 比较·探究 读书的三种姿势

- 自主阅读

- 第五单元 原野放歌

- 9 敕勒歌

- 10 草原散章(节选)

- 比较·探究 边塞诗歌三首

- 自主阅读 悟沙

- 第六单元 雨中情思

- 11 下雨天,真好

- 12 雷雨前

- 比较·探究

- 自主阅读 诗词四首

- 旧版资料

- 2 泰山日出

- 8 借书不还,天打雷劈

- 10 静默草原

- 西地平线上的落日

- 读书杂谈

- 夜雨诗意

- 黄生借书说

- 高原,我的中国色

- 小小的阳光

- 读书八得

- 从军行(其四)

- 如梦令

- 每天诞生一次

- 列宁格勒的树

- 辛劳的蚂蚁

- 猫的天堂

- 诗二首

- 钱塘江的夜潮

- 水之歌 水之思